2.5 物质的转化 同步检测(解析版)

图片预览

文档简介

第二章 第5节 物质的转化

基础闯关全练

1.南京大学课题组研制出ZnGa?O?催化材料,实现将CO?转化为碳氢化合物燃料。下列有关ZnGa?O?的说法,正确的是 ( )

A.属于金属材料 B.含有2个氧分子

C.对碳循环利用有积极意义 D.Ga、O元素质量比为1:2

2.小金在做硫燃烧实验时,进行了如下操作:①在铺有细沙的燃烧匙里放人少量硫;②将燃烧匙在酒精灯火焰上加热,直至硫燃烧;③将燃烧匙伸入盛有氧气的集气瓶中(集气瓶内盛有滴加紫色石蕊试液的少量水)。实验中可观察到的现象与结论不符合的是 ( )

A.对比①和②可说明硫燃烧需要达到一定的温度

B.对比②和③中硫的燃烧现象说明氧气具有助燃性

C.在③中观察到紫色石蕊试液变红,说明硫燃烧是化学变化

D.在③中观察到紫色石蕊试液变红,说明硫燃烧产物是一种酸

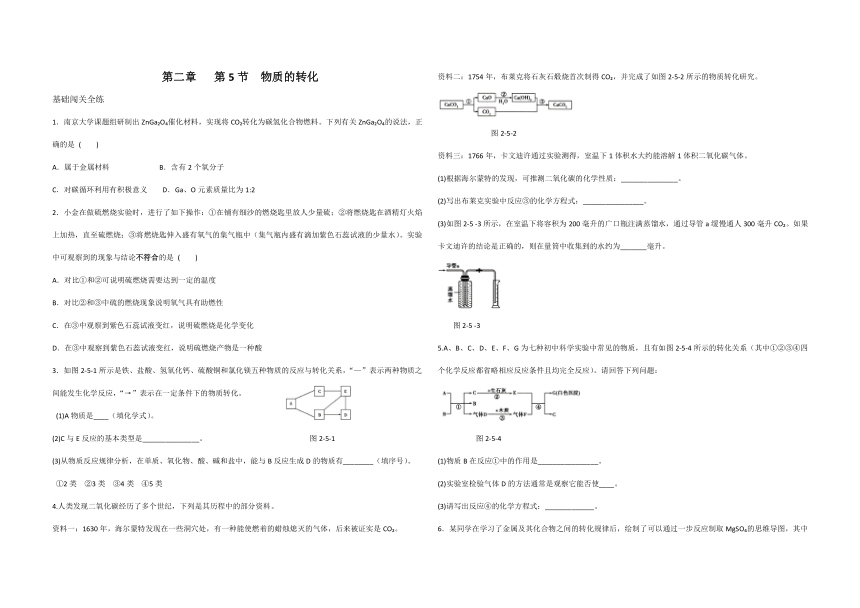

3.如图2-5-1所示是铁、盐酸、氢氧化钙、硫酸铜和氯化镁五种物质的反应与转化关系,“—”表示两种物质之间能发生化学反应,“→”表示在一定条件下的物质转化。

(1)A物质是____(填化学式)。

(2)C与E反应的基本类型是_______________。 图2-5-1

(3)从物质反应规律分析,在单质、氧化物、酸、碱和盐中,能与B反应生成D的物质有________(填序号)。

①2类 ②3类 ③4类 ④5类

4.人类发现二氧化碳经历了多个世纪,下列是其历程中的部分资料。

资料一:1630年,海尔蒙特发现在一些洞穴处,有一种能使燃着的蜡烛熄灭的气体,后来被证实是CO?。

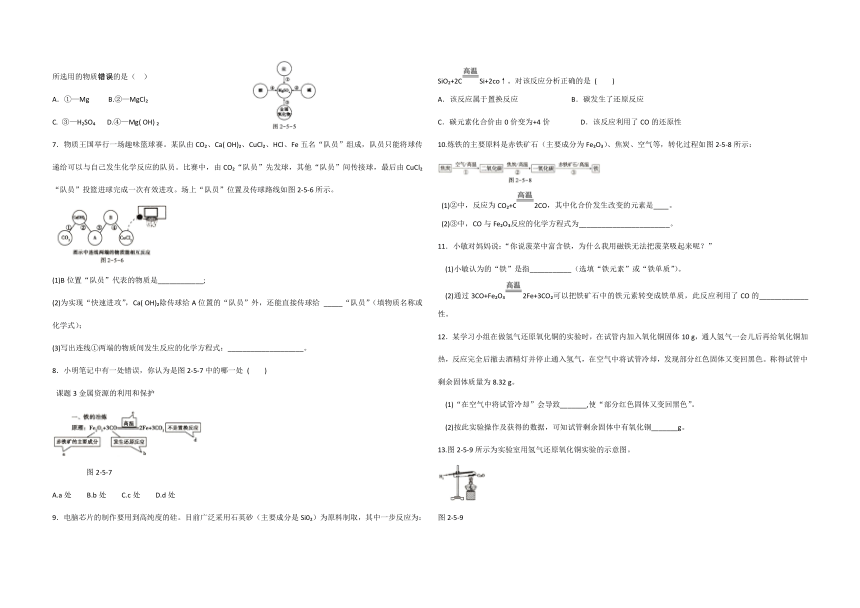

资料二:1754年,布莱克将石灰石煅烧首次制得CO?,并完成了如图2-5-2所示的物质转化研究。

图2-5-2

资料三:1766年,卡文迪许通过实验测得,室温下1体积水大约能溶解1体积二氧化碳气体。

(1)根据海尔蒙特的发现,可推测二氧化碳的化学性质:_______________。

(2)写出布莱克实验中反应③的化学方程式:________________。

(3)如图2-5 -3所示,在室温下将容积为200毫升的广口瓶注满蒸馏水,通过导管a缓慢通人300毫升CO?。如果卡文迪许的结论是正确的,则在量筒中收集到的水约为_______毫升。

图2-5 -3

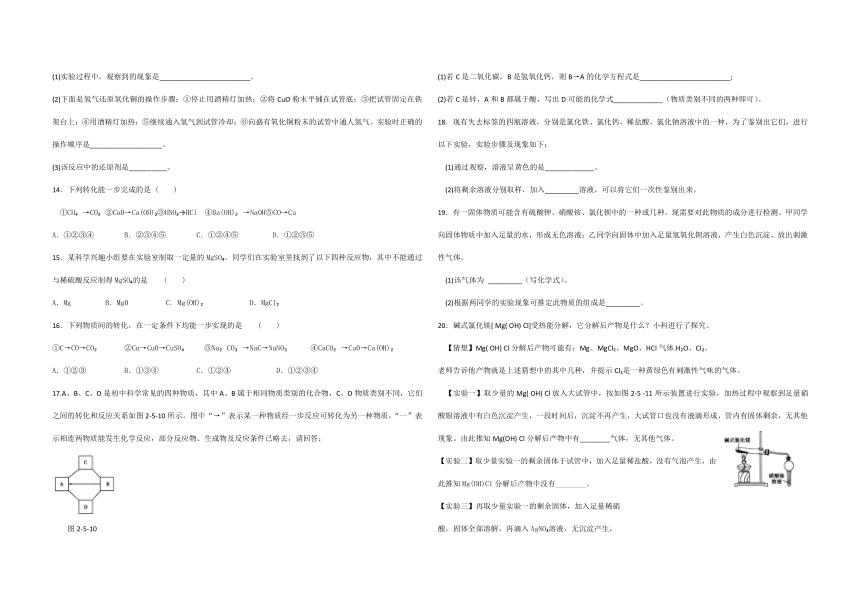

5.A、B、C、D、E、F、G为七种初中科学实验中常见的物质,且有如图2-5-4所示的转化关系(其中①②③④四个化学反应都省略相应反应条件且均完全反应)。请回答下列问题:

图2-5-4

(1)物质B在反应①中的作用是________________。

(2)实验室检验气体D的方法通常是观察它能否使____。

(3)请写出反应④的化学方程式:_____________。

6.某同学在学习了金属及其化合物之间的转化规律后,绘制了可以通过一步反应制取MgSO?的思维导图,其中所选用的物质错误的是( )

A.①—Mg B.②—MgCl?

C. ③—H?SO? D.④—Mg( OH) ?

7.物质王国举行一场趣味篮球赛。某队由CO?、Ca( OH)?、CuCl?、HCl、Fe五名“队员”组成,队员只能将球传递给可以与自己发生化学反应的队员。比赛中,由CO?“队员”先发球,其他“队员”间传接球,最后由CuCl?“队员”投篮进球完成一次有效进攻。场上“队员”位置及传球路线如图2-5-6所示。

(1)B位置“队员”代表的物质是____________;

(2)为实现“快速进攻”,Ca( OH)?除传球给A位置的“队员”外,还能直接传球给 _____“队员”(填物质名称或化学式);

(3)写出连线①两端的物质间发生反应的化学方程式:____________________。

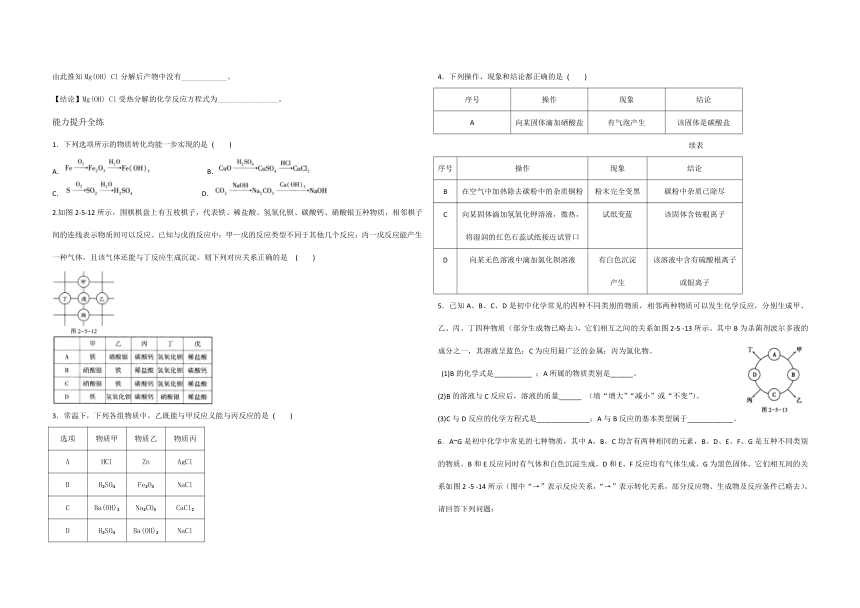

8.小明笔记中有一处错误,你认为是图2-5-7中的哪一处 ( )

课题3金属资源的利用和保护

图2-5-7

A.a处 B.b处 C.c处 D.d处

9.电脑芯片的制作要用到高纯度的硅。目前广泛采用石英砂(主要成分是Si0?)为原料制取,其中一步反应为:SiO?+2CSi+2co↑。对该反应分析正确的是 ( )

A.该反应属于置换反应 B.碳发生了还原反应

C.碳元素化合价由0价变为+4价 D.该反应利用了CO的还原性

10.炼铁的主要原料是赤铁矿石(主要成分为Fe?O?)、焦炭、空气等,转化过程如图2-5-8所示:

(1)②中,反应为CO?+C2CO,其中化合价发生改变的元素是____。

(2)③中,CO与Fe?O?反应的化学方程式为________________________。

11.小敏对妈妈说:“你说菠菜中富含铁,为什么我用磁铁无法把菠菜吸起来呢?”

(1)小敏认为的“铁”是指___________(选填“铁元素”或“铁单质”)。

(2)通过3CO+Fe?O?2Fe+3CO?可以把铁矿石中的铁元素转变成铁单质,此反应利用了CO的_____________ 性。

12.某学习小组在做氢气还原氧化铜的实验时,在试管内加入氧化铜固体10 g,通人氢气一会儿后再给氧化铜加热,反应完全后撤去酒精灯并停止通入氢气,在空气中将试管冷却,发现部分红色固体又变回黑色。称得试管中剩余固体质量为8.32 g。

(1)“在空气中将试管冷却”会导致_______,使“部分红色固体又变回黑色”。

(2)按此实验操作及获得的数据,可知试管剩余固体中有氧化铜_______g。

13.图2-5-9所示为实验室用氢气还原氧化铜实验的示意图。

图2-5-9

(1)实验过程中,观察到的现象是________________________。

(2)下面是氢气还原氧化铜的操作步骤:①停止用酒精灯加热:②将CuO粉末平铺在试管底:③把试管固定在铁架台上;④用酒精灯加热:⑤继续通入氢气到试管冷却;⑥向盛有氧化铜粉末的试管中通人氢气。实验时正确的操作顺序是___________________。

(3)该反应中的还原剂是__________。

14.下列转化能一步完成的是 ( )

①CH?→CO?②Ca0→Ca(OH)?③HNO?→HCl ④Ba(OH)?→NaOH⑤CO→Cu

A.①②③④ B.②③④⑤ C.①②④⑤ D.①②③⑤

15.某科学兴趣小组要在实验室制取一定量的MgSO?。同学们在实验室里找到了以下四种反应物,其中不能通过与稀硫酸反应制得MgSO?的是 ( )

A.Mg B.Mg0 C. Mg(OH)? D.MgCl?

16.下列物质间的转化,在一定条件下均能一步实现的是 ( )

①C→CO→CO? ②Cu→Cu0→CuSO? ③Na?CO?→NaC→NaNO? ④CaCO?→Ca0→Ca(OH)?

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.①②③④

17.A、B、C、D是初中科学常见的四种物质,其中A、B属于相同物质类别的化合物,C、D物质类别不同,它们之间的转化和反应关系如图2-5-10所示。图中“→”表示某一种物质经一步反应可转化为另一种物质,“一”表示相连两物质能发生化学反应,部分反应物、生成物及反应条件已略去,请回答:

图2-5-10

(1)若C是二氧化碳,B是氢氧化钙,则B→A的化学方程式是________________________;

(2)若C是锌,A和B都属于酸,写出D可能的化学式_____________(物质类别不同的两种即可)。

18.现有失去标签的四瓶溶液,分别是氯化铁、氯化钙、稀盐酸、氯化钠溶液中的一种,为了鉴别出它们,进行以下实验,实验步骤及现象如下:

(1)通过观察,溶液呈黄色的是_____________。

(2)将剩余溶液分别取样,加入_________溶液,可以将它们一次性鉴别出来。

19.有一固体物质可能含有硫酸钾、硝酸铵、氯化钡中的一种或几种,现需要对此物质的成分进行检测。甲同学向固体物质中加入足量的水,形成无色溶液;乙同学向固体中加入足量氢氧化钡溶液,产生白色沉淀,放出刺激性气体。

(1)该气体为 _________(写化学式)。

(2)根据两同学的实验现象可推定此物质的组成是_________。

20.碱式氯化镁[ Mg( OH) Cl]受热能分解,它分解后产物是什么?小科进行了探究。

【猜想】Mg( OH) Cl分解后产物可能有:Mg、MgCl?、MgO、HCI气体.H?O、CI?。

老师告诉他产物就是上述猜想中的其中几种,并提示Cl?是一种黄绿色有刺激性气味的气体。

【实验一】取少量的Mg( OH) Cl放入大试管中,按如图2-5 -11所示装置进行实验,加热过程中观察到足量硝酸银溶液中有白色沉淀产生,一段时间后,沉淀不再产生,大试管口也没有液滴形成,管内有固体剩余,无其他现象。由此推知Mg(OH) Cl分解后产物中有________气体,无其他气体。

【实验二】取少量实验一的剩余固体于试管中,加入足量稀盐酸,没有气泡产生,由此推知Mg(OH)Cl分解后产物中没有________。

【实验三】再取少量实验一的剩余固体,加入足量稀硝

酸,固体全部溶解,再滴入AgNO?溶液,无沉淀产生,

由此推知Mg(OH) Cl分解后产物中没有____________。

【结论】Mg(OH) Cl受热分解的化学反应方程式为________________。

能力提升全练

1.下列选项所示的物质转化均能一步实现的是 ( )

A. B.

C. D.

2.如图2-5-12所示,围棋棋盘上有五枚棋子,代表铁、稀盐酸、氢氧化钡、碳酸钙、硝酸银五种物质,相邻棋子间的连线表示物质间可以反应。已知与戊的反应中:甲—戊的反应类型不同于其他几个反应:丙一戊反应能产生一种气体,且该气体还能与丁反应生成沉淀。则下列对应关系正确的是 ( )

3.常温下,下列各组物质中,乙既能与甲反应义能与丙反应的是 ( )

选项 物质甲 物质乙 物质丙

A HCl Zn AgCl

B H?SO? Fe?O? NaCl

C Ba(OH)? Na?CO? CaCl?

D H?SO? Ba(OH)? NaCl

4.下列操作、现象和结论都正确的是 ( )

序号 操作 现象 结论

A 向某固体滴加硒酸盐 有气泡产生 该固体是碳酸盐

续表

序号 操作 现象 结论

B 在空气中加热除去碳粉中的杂质铜粉 粉末完全变黑 碳粉中杂质已除尽

C 向某固体滴加氢氧化钾溶液,微热,将湿润的红色石蕊试纸接近试管口 试纸变蓝 该固体含铵根离子

D 向某无色溶液中滴加氯化钡溶液 有白色沉淀 产生 该溶液中含有硫酸根离子或银离子

5.已知A、B、C、D是初中化学常见的四种不同类别的物质,相邻两种物质可以发生化学反应,分别生成甲、乙、丙、丁四种物质(部分生成物已略去),它们相互之间的关系如图2-5 -13所示。其中B为杀菌剂波尔多液的成分之一,其溶液呈蓝色;C为应用最广泛的金属;丙为氯化物。

(1)B的化学式是__________ ;A所属的物质类别是______。

(2)B的溶液与C反应后,溶液的质量______ (填“增大”“减小”或“不变”)。

(3)C与D反应的化学方程式是______________;A与B反应的基本类型属于____________。

6.A~G是初中化学中常见的七种物质,其中A、B、C均含有两种相同的元素,B、D、E、F、G是五种不同类别的物质,B和E反应同时有气体和白色沉淀生成。D和E、F反应均有气体生成,G为黑色固体。它们相互间的关系如图2 -5 -14所示(图中“→”表示反应关系,“→”表示转化关系,部分反应物、生成物及反应条件已略去)。请回答下列问题:

(1)E的化学式为_____________。

(2)F→G的基本反应类型是_____________。

(3)A→C的化学方程式为_____________。

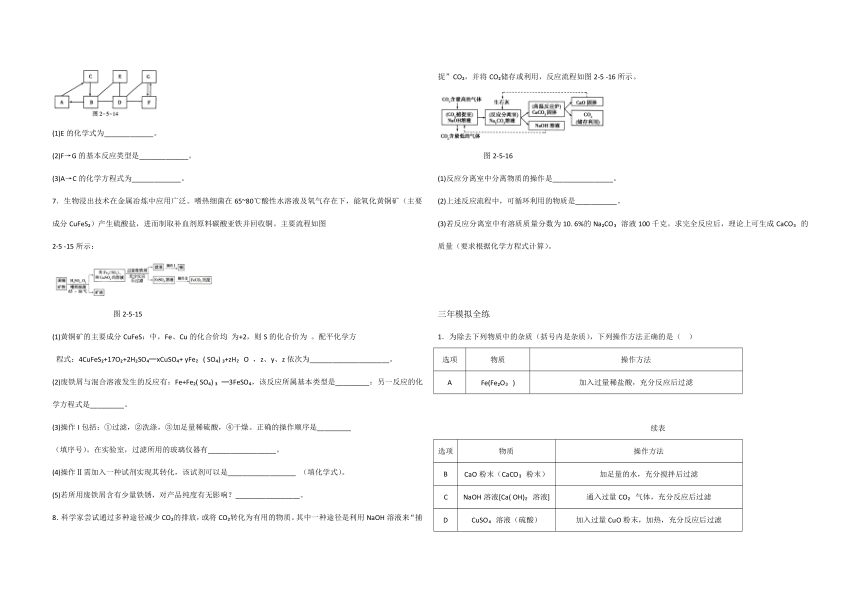

7.生物浸出技术在金属冶炼中应用广泛。嗜热细菌在65~80℃酸性水溶液及氧气存在下,能氧化黄铜矿(主要成分CuFeS?)产生硫酸盐,进而制取补血剂原料碳酸亚铁并回收铜。主要流程如图

2-5 -15所示:

图2-5-15

(1)黄铜矿的主要成分CuFeS:中,Fe、Cu的化合价均 为+2,则S的化合价为 。配平化学方

程式:4CuFeS?+17O?+2H?SO?═xCuSO?+ yFe?( SO?) ?+zH?O ,z、y、z依次为_____________________。

(2)废铁屑与混合溶液发生的反应有:Fe+Fe?( SO?) ? ═3FeSO?,该反应所属基本类型是_________:另一反应的化学方程式是_________。

(3)操作I包括:①过滤,②洗涤,③加足量稀硫酸,④干燥。正确的操作顺序是_________

(填序号)。在实验室,过滤所用的玻璃仪器有__________________。

(4)操作Ⅱ需加入一种试剂实现其转化,该试剂可以是__________________ (填化学式)。

(5)若所用废铁屑含有少量铁锈,对产品纯度有无影响?_________________。

8.科学家尝试通过多种途径减少CO?的排放,或将CO?转化为有用的物质。其中一种途径是利用NaOH溶液来“捕捉”CO?,并将CO?储存或利用,反应流程如图2-5 -16所示。

图2-5-16

(1)反应分离室中分离物质的操作是________________。

(2)上述反应流程中,可循环利用的物质是___________。

(3)若反应分离室中有溶质质量分数为10. 6%的Na?CO?溶液100千克。求完全反应后,理论上可生成CaCO?的质量(要求根据化学方程式计算)。

三年模拟全练

1.为除去下列物质中的杂质(括号内是杂质),下列操作方法正确的是( )

选项 物质 操作方法

A Fe(Fe?O?) 加入过量稀盐酸,充分反应后过滤

续表

选项 物质 操作方法

B CaO粉末(CaCO?粉末) 加足量的水,充分搅拌后过滤

C NaOH溶液[Ca( OH)?溶液] 通入过量CO?气体,充分反应后过滤

D CuSO?溶液(硫酸) 加入过量CuO粉末,加热,充分反应后过滤

2.根据“绿色化学”的思想,某化学家设计了下列化学反应步骤:

①CaBr?+H?OCaO+2HBr; ②2HBr+HgHgBr?+H?↑;

③HgBr↑+CaOHgO+CaBr?; ④2HgO2Hg+O?↑。

该方案的主要目的是制备 ( )

A.HBr B.CaO C.H? D.Hg

3.有一包固体粉末,可能由碳酸钠、氯化钡、氯化铜、氯化钠中的一种或两种物质组成。现将该固体粉末溶解于水,未出现浑浊现象。取所得溶液进行如下实验,根据实验现象回答:

图2-5-17

(1)该固体粉末由________组成;

(2)写出一种试剂②的化学式:___________。

4.小波用实验方法区别稀盐酸和硫酸钠溶液(记作A、B)。

(1)他向A、B两溶液中分别加入Na?CO?溶液,观察到A溶液中产生无色气体。则A是___________。

(2)他向A、B两溶液中分别加入BaCl:溶液,B溶液中的现象是___________。

(3)他还用了下列试剂中的一种区别A、B两溶液,这种试剂是__________(填序号)。

①石蕊试液 ②CuSO?溶液 ③醋酸溶液 ④KC1溶液

五年中考全练

1.如图2-5-18为氢气还原氧化铜的实验装置图,下列有关分析正确的是 ( )

图2-5-18

A.装置中试管口需略向下倾斜,主要是为了利于通入氢气

B.在给试管内药品加热前,需先通氢气排尽试管内的空气

C.待药品完全反应后,需同时撤去酒精灯和通氢气的导管

D.该实验装置也可直接用于一氧化碳还原氧化铜的实验

2.某废液中只含有Fe(NO?)?、Cu(NO?)?、Ba(NO?)?三种溶质,为了回收金属、保护环境,小科设计了图2-5-18所示方案(所加试剂均过量),下列判断正确的是 ( )

A.固体a是铜 B.X 一定是Na?SO?

C.溶液B中含有的盐有Ba(NO?)?、NaNO? D.若回收到6.4 g固体a,则加入的铁屑质量为5.6 g

3.CO?的转化和利用是一个热门的研究课题。回答下列相关问题:

(1) 2016年我国科研人员研制出一种“可呼吸CO?”的电池,放电时该电池“吸收CO?”,充电时该电池“放出CO?”。放电时,金属钠和CO?发生置换反应生成一种非金属单质和一种常见的盐,写出此反应的化学方程式___________________________。

(2)2018年5月,某杂志介绍了我国的一项研究成果:在一种新催化剂作用下可实现二氧化碳高效转化为甲醇,相关反应如图2-5-20所示,参加反应的甲和乙的分子个数之比为______________________。

4.二氧化硫是大气的主要污染物,严禁直接排放,工业上常用NaOH溶液来吸收。

(1)写出NaOH溶液吸收SO?的化学方程式____________。

(2)图2-5- 21中小球分别表示NaOH溶液及吸收SO?后所得溶液中溶质的微粒,其中“●”表示的微粒是

图2-5- 21

5.小金利用图2-5-22和图2-5-23所示装置进行甲、乙对比实验,探究温度对CO和Fe?O?反应的影响(固定装置略)。

图2-5-22 图2-5-23

(1)从实验安全角度考虑,图示装置还应采取的改进措施是____________。

(2)完全反应后,两组的生成物均为黑色粉末(纯净物),分别用两组生成物进行以下实验:

步骤 操作 甲组现象 乙组现象

1 称量黑色粉末质量/g m? m?

2 取黑色粉末,用磁铁吸引 能被吸引 能被吸引

3 取黑色粉末,加入稀盐酸 全部溶解,有大量气泡 无明显现象

4 取黑色粉末,加入足量CuSO?溶液 有红色物质生成 无明显现象

①甲组的黑色粉末与稀盐酸反应的化学方程式是____________。

②小金查阅资料后发现Fe?O?在常温下不与稀盐酸、CuSO?溶液反应,故猜想乙组的生成物为Fe?O?。他又发现m?恰好为________g,这可成为支持上述猜想的新证据。

(3)甲、乙两组实验说明温度对CO和Fe,0,反应有影响,且均体现出CO的________(填写化学性质)。

6.图2-5-24为铜片A的系列变化,据图回答问题:

图2-5-24

(1)若方法1中的X物质为常见气体,且发生置换反应,则X是________(填化学式)。

(2)写出方法2的化学方程式________________________。

(3)铜片A、铜片B、铜片C的质量分别为。其中方法1和方法2均完全反应,则三者的大小关系为________。

核心素养全练

1.碱式碳酸锌是制备功能材料ZnO的原料,其化学反应表达式为:(x、y、z为正整数)。小金设计了如图2-5-25所示装置对碱式碳酸锌的组成进行探究(装置气密性良好,药品足量,实验操作正确):

图2-5-25

(1)图2-5-25中装置B的作用是 ________________。

(2)查阅资料发现,在不同温度条件下充分加热等质量的碱式碳酸锌样品,剩余固体的质量与加热温度的关系如图2-5-26所示。实验中加热时,热分解装置的温度至少要达到___________ ℃(选填“200”“300”“400”)。

图2-5-26

(3)部分实验步骤为:“……加热前先通入N,排尽装置内的空气,关闭通人N?的活塞……控制一定温度下加热……”。实验过程中可根据___________现象判断碱式碳酸锌样品已完全分解。

(4)小金取54.7 g碱式碳酸锌样品(不含杂质),放置于热分解装置内,完全反应后测得装置A增重5.4 g,装置B增重8.8 g。则x、y、z的最简整数比为____________。

2.有一种管道疏通剂,主要成分为铝粉和氢氧化钠混合粉末。工作原理是:利用铝和氢氧化钠遇水反应放出大量的热,加快氢氧化钠对毛发等淤积物的腐蚀,同时产生氢气增加管道内的气压,利于疏通。小柯利用如图2-5-25所示装置测定疏通剂中铝的质量分数。

I.取样品20 g,倒入容积为200 mL的锥形瓶中,然后在分液漏斗中加入水,置于电子天平上测出总质量m?。

Ⅱ.打开活塞,加入足量的水充分反应,直到没有固体剩余,静置一段时间,测出总质量m?。

Ⅲ.实验数据如下表:

反应前总质量m? 反应后总质量m?

371.84 g 371.24 g

回答下列问题:

(1)配平化学·方程式:2Al+2NaOH+2H?O____________NaAlO?+3H?↑

(2)根据化学方程式计算样品中铝的质量分数。

(3)以下情形会导致样品中铝的质量分数测量结果偏高的原因可能有_________。

A.向锥形瓶中倒入样品时,撒出了部分粉末

B.在反应过程中有水蒸气逸出

C.没有等装置中氢气全部排尽就称量

3.小亮在实验室发现一瓶盛有无色溶液的试剂瓶,其标签破损,从残余部分只能看出溶质质量分数为10%,具体是什么物质无法辨认。老师告诉他,这瓶溶液可能是氢氧化钠、氯化钠、氢氧化钙或是碳酸钠中的一种。

(1)小亮查阅氢氧化钙常温下的溶解度约为0.17 g后,认为该溶液不可能是氢氧化钙,理由是_________。

(2)小亮取少量样品于试管中,滴加________溶液,溶液变红色,该溶液不可能是________(填写化学式),理由是_______。

(3)为了确定该溶液的成分,小亮同学继续进行下列实验,请你一起参与,并填写下列实验报告。

[设计实验方案]方案甲:选择氯化钙溶液来确定该溶液的成分;

方案乙:选择稀盐酸来确定该溶液的成分。

[进行实验]你愿意选择方案________(选填“甲”或“乙”)进行实验。

实验步骤 实验现象 实验结论

取少量溶液于试管中,滴加________ ________ 该溶液是碳酸钠溶液。 有关反应的化学方程式为:________

[实验反思]①有同学认为还可以用一种常见的碱

溶液来确定,那么它是________溶液。

②小亮经过反思,向同学们提出如下建议,你认为合理的是________(填序号)。

A.倾倒液体时应注意保护标签不被腐蚀

B.要有严谨的科学实验的态度

C.无法辨认的药品,直接倒掉,无需保留

第5节 物质的转化

1.C金属材料包括纯金属和合金.ZnGa?O?不是金属材料,故A错误;ZnCa?O?中不含氧分子,故B错误;因为ZnGa?O?为催化材料,可实现将二氧化碳转化为碳氢化合物燃料,对碳循环利用有积极意义,故C正确;ZnGa?O?中Ca、O元素质量比为(70x2):(16x4)= 35:16,故D错误。

2.D S燃烧生成SO?,SO?与水反应生成的H?SO?使③中紫色石蕊试液变红,是因为H?SO?具有酸性,而二氧化硫不具有酸性,因此选择D.

3.答案(1)Fe(2)复分解反应(3)③

解析(1)根据题图可知,A能与C、B反应,E能与C、B、D反应,即A判断为单质——Fe.能与盐酸和硫酸铜反应,其余B、C、D、E都是化合物,E判断为碱——氢氧化钙;(2)C与E都是化合物,生成两种化合物,即为复分解反应;(3)D是一种盐——氯化镁,生成盐的方法有:镁(单质)与酸(盐酸)反应,氧化镁(氧化物)与盐酸反应,碳酸镁(盐)与盐酸反应,氢氧化镁(碱)与盐酸反应,共4类,故选③。

4.答案(1)不燃烧也不支持燃烧 (2) Ca( OH)?+CO?=CaCO?↓+H?O (3)100

解析(1)海尔蒙特发现在一些洞穴处含有的C0,能使燃着的蜡烛熄灭,说明CO,既不燃烧也不支持燃烧;(2)反应③的化学方程式为Ca(OH)?+CO?═CaCO?↓+H?O;(3)卡文迪许通过实验测得,室温下1体积水大约能溶解1体积二氧化碳气体,因此将300毫升CO?气体通人盛有200毫升蒸馏水的广口瓶中,将有200毫升二氧化碳被溶解,最后剩余100毫升二氧化碳气体,则会将100毫升水排入量筒中

5.答案(1)作催化剂(或“催化作用”‘加快反应速率一t改变反应速率”等均可)

(2)带火星的木条复燃

(3) Ca(OH)?+CO?═CaCO?↓+H?O

解析初中阶段,与生石灰反应的产物能与某气体反应生成白色沉淀,则可推出与生石灰反应的物质可能是水。这样可推出A是过氧化氢.B是二氧化锰.D是氧气,E是氢氧化钙.F是二氧化碳,G是碳酸钙。

(1)反应①是过氧化氢在二氧化锰催化作用下分解的反应。

(2)实验室检验氧气利用了氧气的助燃性,即能使带火星的木条复燃。

(3)反应④为二氧化碳与澄清石灰水的反应。

6.B镁和硫酸铜(或其他比镁的活动性弱的金属的可溶性硫酸盐)反应可生成硫酸镁和铜(或其他比镁的活动性弱的金属),A项正确;可溶性碱和MgCl?反应会生成氢氧化镁沉淀和相应的盐酸盐,B项错误;氧化镁和硫酸反应生成硫酸镁和水,C项正确;硫酸和氢氧化镁反应生成硫酸镁和水,D项正确.

7.答案(1)铁(或Fe)

(2)氯化铜(或CuCl?)

(3) Ca(OH)?+CO?═CaCO?↓ +H?O

解析 (1)五种物质中除去CO?、Ca(OH)?、CuCl?还剩下HCl和Fe,HCI能与Ca(OH)?、Fe反应,Fe能与CuCl?反应,所以A处为HCl,B处为Fe;(2)Ca(OH)?除能与A(HCl)反应外,还能与CuCl?反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钙. (3)CO?与Ca(OH)?反应生成碳酸钙和水。

8.B赤铁矿的主要成分是氧化铁,A项正确、一氧化碳夺取了氧化铁中的氧发生了氧化反应,而不是还原反应,B项错误,根据化学方程式可知,该反应的反应条件是高温,C项正

确,置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,而该反应的反应物均为化合物,不属于置换反应,D项正确.

9.A根据化学反应方程式,反应前的反应物为单质和化合物,反应后的生成物也是单质和化合物,符合“以一换一”置换反应的条件,故选A

10.答案(1)碳(2)Fe?O?+3CO2Fe+3CO?

解析(1)②中的反应为CO?+C 2CO.二氧化碳、碳、一氧化碳中碳元素的化合价分别为+4、0、+2价,故化合价发生改变的元素是碳:(2)③中发生的反应为CO与Fe?O?在高温条件下反应生成铁和二氧化碳,反应的化学方程式为Fe?O?+3CO2Fe+3CO?。

11.答案(1)铁单质(2)还原

解析 (1)小敏说服磁铁去吸引菠菜无法吸起来,小敏认为的“铁”是指铁单质,而妈妈说的铁是指铁元素;(2)铁矿石中的铁元素变成铁单质,此反应利用了一氧化碳的还原性一

12.答案(1)铜被氧化 (2)1.6

解析 (1)铜在较高温度时易被空气巾的氧气氧化。(2)同体减少的质量为10 g-8.32 g= 1.68 g,则被还原的氧化铜的质量为1.68 g÷=8.4 g,故剩余的氧化铜的质量为10 g-8.4 g=1.6 g。

13.答案(1)黑色同体变成红色,试管口有水m现

(2)②③⑥④①⑤(3)氢气

解析(1)氢气与氧化铜在加热条件下反应生成铜和水,闪此在实验过程中可观察到黑色固体逐渐变成红色,同时可在试管口观察到有水出现。(2)将Cu0粉末平铺在试管底后,把试管固定在铁架台上,然后通人氢气排I5试管内的空气,防止氢气与空气混合在加热时出现爆炸;待黑色固体全部变成红色后,先停止加热,防止尚处于高温下的铜与氧气反应再次生成氧化铜,直到试管冷却至室温时停止通人氢气,因此正确的操作顺序为②③⑥④①⑤(3)在反应CuO+H?C u+H?O中,氢气得到氧生成了水,在反应中是还原剂。

14.C.①CH?+20?C0?+2H?O,②CaO+H?O═Ca(OH)?, ④Ba(OH)?+Na?SO?═2NaOH+BaSO?↓,⑤CO+Cu0Cu+CO?,③不能一步转化。

15.D稀硫酸与MgCl?不反应,因为H?S0?与MgCl?相互交换成分没有沉淀、气体或水生成,不符合复分解反应发生的条件。

16.D①碳在氧气中不充分燃烧生成一氧化碳,一氧化碳燃烧生成二氧化碳:②铜和氧气在加热的条件下反应生成氧化铜,氧化铜和稀硫酸反应生成硫酸铜和水;③碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,氯化钠和硝酸银溶液反应生成氯化银白色沉淀和硝酸钠;④碳酸钙在高温下分解为氧化钙和二氧化碳,氧化钙和水反应生成氢氧化钙。

17.答案 (1)Na?CO?+Ca(OH)?═CaCO?↓+2NaOH(合理即可) (2)NNa?CO?、Cu0、NaOH(或其他碳酸盐、金属氧化物、碱的化学式)i种中的任意两种

解析(1)C与B相互反应.A与C也能相互反应,且A、B属于相同类别的化合物,若C是二氧化碳,B是氢氧化钙,二氧化碳能与碱反应,因此A、B属于碱,且B物质能转化为A

物质,则A可能为氢氧化钠,即B→A的化学方程式为:Na?CO?+Ca(OH)?═CaCO?↓+2NaOH。(2)若C是锌,A.B都属于酸,能与酸反应的物质,可以是碱、碳酸盐、金属氧化物,例如NaOH、Na?CO?、Cu0。

18.答案(1)氯化铁溶液(2)碳酸钠

解析 四种溶液中只有氯化铁溶液呈黄色,其他溶液均为无色:加入碳酸钠溶液后,氯化钙溶液因生成碳酸钙而产生白色沉淀,稀盐酸冈生成二氧化碳气体而产生气泡,氯化钠与碳酸钠不反应,没有明显现象。

19.答案 (1)NH? (2)硫酸钾、硝酸铵

解析甲同学把固体物质溶于水,得到无色溶液,则该固体物质中只能存在硫酸钾或氯化钡中的一种或两种都没有;乙同学向固体物质中加入氢氧化钡溶液,产生白色沉淀,放出刺激性气体,则固体物质中有硫酸钾和硝酸铵,此刺激性气体为氨气。

20.答案 HCI Mg MgCl? Mg(OH)CIMgO+HCl↑

解析Mg( OH) Cl加热过程中观察到足量硝酸银溶液中有白色沉淀产生,推知Mg(OH) Cl分解后产物中有氯化氢气体,氯离子与银离子结合生成了氯化银白色沉淀:在剩余固体巾加入足量稀盐酸,没有气泡产生,由此推知Mg( OH)Cl分解后产物中没有Mg;在剩余固体中加入AgNIO?溶液后,无沉淀产生,推知Mg( OH) Cl分解后产物巾没有MgCl?;南以上分析可知,Mg(OH) Cl受热分解生成氧化镁和氯化氢气体.

1.D A中的氧化铁与水不反应,不能一步实现,A不符合题意;硫酸铜和稀盐酸都是化合物,混合后没有气体、沉淀或水生成,即硫酸铜和稀盐酸不反应,B不符合题意;二氧化硫与水反应生成亚硫酸,不能直接生成硫酸,C不符合题意;故选D。

2.A根据题干提供的物质为:铁、稀盐酸、氢氧化钡、碳酸钙、硝酸银,而甲与戊反应的反应类型不同于其他几个反应,则甲或者戊为单质铁:丙与戊反应产生一种气体,因此甲是铁,戊为稀盐酸,丙为碳酸钙,该气体能与丁反应生成沉淀,则丁是氢氧化钡。故选A。

3.C 锌能够和盐酸反应生成氯化锌和氢气,但不能和难溶性的氯化银反应,故A不符合题意;氧化铁能与稀硫酸反应生成硫酸铁和水,但不能和氯化钠反应,故B不符合题意;碳酸钠能够和氢氧化钡溶液反应生成碳酸钡沉淀和氢氧化钠,和氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,故C符合题意;氢氧化钡能和稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,不能和氯化钠反应,故D不符合题意。

4.C向某固体滴加稀盐酸,有气泡产生,该固体不一定是碳酸盐,也可能是活泼金属等,故A错误。碳粉、铜粉在空气中加热,分别生成二氧化碳气体、氧化铜,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故B错误。向某固体滴加氢氧化钾溶液,微热,将湿润的红色石蕊试纸接近试管口,试纸变蓝说明生成了氨气,则该固体含铵根离子,故C正确。

向某无色溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,该溶液中不一定含有硫酸根离子或银离子,也可能含有碳酸根离子,故D错误。

5.答案 (1) CuSO? 碱 (2)减小 (3)Fe+2HCl=FeCl?+H?↑ 复分解反应

解析(1)B为波尔多液的主要成分,且其溶液呈蓝色,可推出B为CuSO?,C为应用最广泛的金属,则C为Fe.由丙为氯化物可知D为酸.A、B、C、D是初中化学中常见的四种不同类

别的物质,则D为HC1,A为碱。(2)根据反应方程式Fe+CuSO?= FeSO?+Cu可知溶液质量减小。(3)C与D反应的化学方程式是Fe+2HCl =FeCI?+H?↑;A与B的反应为碱和盐的反应,属于复分解反应。

6.答案(1)(NH?)?CO? (2)化合反应

(3)CaCO?CaO+CO?↑

解析(1)A、B、C均含有两种相同的元素,B、D、E、F、G是五种不同类别的物质,B和E反应同时有气体和白色沉淀生成,D和E、F反应均有气体生成,所以D是酸,可以是盐酸,G为黑色固体,F和G会相互转化,所以F是铁,G是四氧化三铁,B.D与E都有气体生成,因此E是碳酸铵,B是氢氧化钙,A是碳酸钙.C是氧化钙,经过验证,推导正确,所以E的化学式为(NH?)?CO?。(2)F→G的反应是铁和氧气在点燃的条件下生成四氧化三铁,基本反应类型是化合反应。(3)A→C的反应是碳酸钙在高温的条件下分解生成氧化钙和二氧化碳,

化学方程式为:CaCO?CaO+CO?↑.

7.答案 (1) -2 4、2、2 (2)化合反应 Fe+CuSO?=FeSO?+Cu(3)③①②④玻璃棒、漏斗、烧杯(4)Na?CO? (5)有影响

解析 (1)依据化合物中各元素正负化合价的代数和为零的

规律可解得CuFe?,中S的化合价为一2;依据质量守恒定律,

反应前后各原子的种类和数目不变,可以确定x、y、z依次为

4、2、2- (2)废铁屑与}昆合溶液发生的反应Fe +Fe?( SO?),=3FeSO?具有“多变一”的特点,属于化合反应;在金属活动性顺序中,铁排在铜前,因此铁能与硫酸铜发生置换反应。

(3)为了将滤渣中过量的铁除去,应先向滤渣中加入足量稀硫酸,然后过滤,再经过洗涤、干燥就可得到纯净的铜;在实验室,过滤所用的玻璃仪器有玻璃棒、漏斗、烧杯。(4)将FeSO?

转化为FeCO?,需向FeSO?中加入一种可溶性的碳酸盐,如Na?CO?等。(5)若所用废铁屑含有少量铁锈(主要成分是Fe?O?),由于反应是在酸性环境中进行的,Fe:O?会与酸性溶

液中的硫酸发生如下反应:Fe?O?+3H?SO?=Fe?( SO?)?+3H?O,使所得滤液中含有Fe?( SO?)?,影响制得的FeCO?的纯度。

8.答案 (1)过滤 (2)NaOH和Ca0

(3)设理论上可生成CaCO?的质量为x。

Ca( OH) ?+Na?CO?=2NaOH+CaCO?↓

106 100

100 kgx10.6% x

解得:x:10 kg

答:理论上可生成CaCO?的质量为10 kg。

解析(1)反应分离室中发生的化学反应有CaO+H?O=Ca( OH)?、Ca( OH)?+NaZCO?=CaCO?↓+2NaOH,将难溶性的碳酸钙固体与氢氧化钠溶液分离的操作是过滤。(2)在

“CO?捕捉室”中消耗了NaOH( CO?+2NaOH=Na?CO?+H?O),在“反应分离室”又分离出了反应生成的NaOH[ Ca( OH) ?+Na?CO?=CaCO?↓+2NaOH],故NaOH可循环利用:在“反应分离室”消耗了生石灰[CaO+H?OCa(OH)2],在“高温反应炉”中又生成了生石灰(CaCO?CaO+CO?↑),故CaO也可循环利用。(3) Na?CO?溶液中所含的Na?CO?质量为100千克×10.6%= 10.6千克,依据反应中Na?CO?与CaCO?的质量关系可计算出反应生成CaCO?的质量。

1.D稀盐酸既能和氧化铁反应,又能和铁反应,不符合除杂要求,A项错误:氧化钙能与水反应,碳酸钙不溶于水,不能进行除杂,B项错误:二氧化碳既能和氢氧化钙反应,又能和氢氧化钠反应,不符合除杂要求,C项错误:氧化铜不溶于水,且能和硫酸反应生成硫酸铜,符合除杂要求,D项正确。

2.C“绿色化学”的要求是,在获取新物质的化学反应中充分利用参与反应的每个原子,所以每一个反应的生成物只要是其他反应的反应物就可循环使用。分析知反应①的两种产物分别可为②③提供反应物;反应②的生成物溴化汞可为③提供反应物,而氢气未被重新利用;反应③的生成物可用作④①的反应物:反应④中的生成物汞可用于反应②,而氧气没有被

重新使用,故在整个的反应中最后剩余的物质是氢气与氧气。

3.答案 (1) BaCl?、CuCl, (2) H?SO?

解析 (1)氯化铜和氢氧化钠反应会生成蓝色的氢氧化铜沉淀,碳酸钠和氯化钡反应会生成白色的碳酸钡沉淀,硫酸根离子和钡离子会生成不溶于酸的硫酸钡沉淀。将固体粉末溶解于水,未出现浑浊现象,所以碳酸钠和氯化钡最多只能含有其中的一种,溶液中滴加氢氧化钠溶液产生蓝色沉淀,判断原固体粉末中一定有氯化铜,一定没有碳酸钠,往无色溶液中滴加

试剂①产生白色沉淀,试剂①的可能性较多,但再滴加足量的试剂②产生气泡,沉淀不消失,推断白色沉淀是碳酸钡,试剂②可以是硫酸,试剂①是可溶性的碳酸盐,所以该固体粉末由

BaCl?、CuCl?组成。(2)试剂②的化学式可以是H?SO?

4.答案(1)稀盐酸(2)出现白色沉淀(3)①

解析(1)分别加入Na?CO?溶液,观察到A溶液中产生无色气体,则A是稀盐酸,发生反应的化学方程式为Na?CO?+2HCl =2NaCl+H?O+CO?↑.(2)分别加入BaCl?溶液,B溶液中有硫酸根,所以有硫酸钡生成,现象是出现白色沉淀。

(3)A、B两溶液分别为酸和盐,所以可用石蕊试液验证。

1.B试管口略向下倾斜,是为了防止生成的水倒流入试管底部,使其炸裂,即A不正确;反应后需要继续通人氢气,防止生成的Cu再次被氧化,C不正确:一氧化碳具有毒性,因此该实验装置不能直接用于CO还原Cu0,D不正确,故选B。

2.C铁能与硝酸铜反应生成铜和硝酸亚铁,过滤时得到的固体a中应含有铁和铜,向滤液中加入氢氧化钠时,硝酸亚铁能与氢氧化钠反应生成氢氧化亚铁沉淀和硝酸钠,氢氧化亚铁

在空气中已被氧化为氢氧化铁:为了除去钡离子,应加入硫酸钠、碳酸钠等。所以固体a是铜、铁;X可能是Na?SO?、Na?CO?等;溶液B中含有的盐有Ba( NO?)?、NaNO,;由于铁的量是过量的,若回收到6.4 g固体a,则加入的铁屑质量一定不为5.6 g。

3.答案(1)4Na+3CO,= 2Na2C03+C(2)1:3

解析(1)根据题干,金属钠和二氧化碳反应生成一种非金属单质,即为碳,根据质量守恒定律可知,另一种盐为碳酸钠,反应的化学方程式为:4Na+3CO?=2Na?CO?+C;(2)根据质量守恒定律,反应前后原子的种类和数量不变可知,一个甲()需要和三个乙( )完全反应,即甲和乙的分子个数之比为1:3。

4.答案 (1) 2NaOH+SO?═Na?S0?+H?O (2)Na?

解析(1)二氧化硫与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,反应的化学方程式是:2NaOH+SO?═Na?SO?+H?O;(2)根据化学反应方程式分析,原溶液中离子为Na?和OH?,反应后为:Na?,,因此“●”表示的微粒为Na?。

5.答案 (1)导管后放点燃的酒精灯或在导管后扎气球 (2)①Fe+2HCl═FeCl?+H?↑ ②4.64(3)还原性

解析(1)一氧化碳是有毒的气体,排放到空气中会污染空气,利用一氧化碳的可燃性可在导管后放点燃的酒精灯处理一氧化碳或在导管后扎气球收集一氧化碳,作为尾气处理装置;(2)①在甲中,黑色粉末能被磁铁吸引,能全部与盐酸反应且有气泡,加入足量CuSO?溶液有红色物质生成,故甲组的固体产物是Fe;②一氧化碳和氧化铁反应的固体产物为黑色.可能是铁粉、四氧化三铁或二者的混合物,在乙组中,生成物能被磁铁吸引,取黑色粉末加入盐酸,乙组无明显现象;取黑色粉末,加入足量CuSO?溶液,无明显现象,结合题给信息习猜测,乙组生成物是四氧化三铁,m?=4.8 g××100%=4.64 g;(3)甲、乙两组实验说明温度对CO和Fe?0?反应有影响,且均体现出CO的还原性。

6.答案 (1) H? (2) CuO+H?SO?═CuSO?+H?O

(3)mA=mB>mC

解析(1)常见的还原剂有碳单质、一氧化碳和氢气,X物质为常见气体,且方法1中发生置换反应,所以X是氢气(H?)。(2)氧化铜和稀硫酸反应生成硫酸铜和水,化学方程式为:CuO+H?S0?═CuSO?+H?O。(3)方法1是用氢气还原氧化铜,所以mA=mB;方法2中氧化铜与稀硫酸反应,有部分铜元素进入溶液中,剩余的铜单质的质量为m。,所以mC小于mA,即mA、mB、mC的大小关系为mA=mB>mC。

1.答案(1)吸收反应生成的CO? (2) 300 (3) -段时间后,A装置中的长导管管口不再有气泡冒出 (4)5:6:2

解析(1)碱石灰能吸收二氧化碳,因此B装置的作用是吸收反应生成的二氧化碳:(2)根据题图可知在300 qC以上时,固体质量减少最多,300℃和400℃效果一样,因此选择热分解装置的温度至少要达到300 ℃以上:(3)碱式碳酸锌加热分解产生二氧化碳和水,加热一段时间后碱式碳酸锌全部分解,此时不再产生二氧化碳和水,因此A装置中的长导管管口不再有气泡冒出;(4)A装置的作用是吸收水分,即生成水5.4 g,B装置的作用是吸收二氧化碳,即生成二氧化碳8.8 g,根据质量守恒定律,生成氧化锌的质量为:54.7 g-5.4 g-8.8 g=40.5 g,比较z、y、z的个数,则比较锌、氢、碳原子的个数即可,根据质量守恒定律,Zn、H、C的原子个数比.

2.答案(1)2 (2)由质量守恒定律可知,反应产生的氢气质量为371.84 g-371.24 g=0.6 g,

设参加反应的铝质量为x.

2A1+2NaOH+H?O═2NaA1O?+3H?↑

54 6

x 0.6 g

解得:x=25.4 g

样品中铝的质量分数是:×100%=27%

答:样品中铝的质量分数为27%。

(3) BC

解析(1)由质量守恒定律可知,铝的原子个数是2个,则NaA1O?前边的化学计量数应为“2”;(3)向锥形瓶中倒入样品时,撒出了部分粉末,导致产生气体少,而计算时样品的质量依旧按照20 g计算,所以测量结果偏小;在反应过程中有水蒸气逸出,会使测定的氢气的质量变大,求出铝的质量偏大,使测量结果偏高;没有等装置中氢气全部排尽就称量,装置的质量偏小,会使测定的氢气的质量偏大,求出铝的质量偏大,会使测量结果偏高。

3.答案 (1)Ca(OH)?微溶于水,其溶液中溶质质量分数不可能为10%

(2)酚酞NaCl NaCl溶液呈中性,不能使无色酚酞溶液变红色

(3)甲氯化钙溶液产生白色沉淀CaCl?+Na?CO?═CaCO?↓+2NaCl ①氢氧化钙 ②AB

解析(1)氢氧化钙常温下的溶解度约为0.17 g,Ca(OH):微溶于水,其溶液中溶质质量分数不可能为10%;(2)氢氧化钠、碳酸钠的水溶液为碱性,能使酚酞溶液变红,而氯化钠溶液呈中性,不能使酚酞溶液变色;(3)[进行实验]选择甲同学方案进行实验,氯化钙能与碳酸钠溶液反应产生白色沉淀:

[实验反思]①碳酸钠能与氢氧化钙反应产生白色沉淀,故可以使用氢氧化钙溶液;②无法辨认的药品,直接倒掉不合理。

基础闯关全练

1.南京大学课题组研制出ZnGa?O?催化材料,实现将CO?转化为碳氢化合物燃料。下列有关ZnGa?O?的说法,正确的是 ( )

A.属于金属材料 B.含有2个氧分子

C.对碳循环利用有积极意义 D.Ga、O元素质量比为1:2

2.小金在做硫燃烧实验时,进行了如下操作:①在铺有细沙的燃烧匙里放人少量硫;②将燃烧匙在酒精灯火焰上加热,直至硫燃烧;③将燃烧匙伸入盛有氧气的集气瓶中(集气瓶内盛有滴加紫色石蕊试液的少量水)。实验中可观察到的现象与结论不符合的是 ( )

A.对比①和②可说明硫燃烧需要达到一定的温度

B.对比②和③中硫的燃烧现象说明氧气具有助燃性

C.在③中观察到紫色石蕊试液变红,说明硫燃烧是化学变化

D.在③中观察到紫色石蕊试液变红,说明硫燃烧产物是一种酸

3.如图2-5-1所示是铁、盐酸、氢氧化钙、硫酸铜和氯化镁五种物质的反应与转化关系,“—”表示两种物质之间能发生化学反应,“→”表示在一定条件下的物质转化。

(1)A物质是____(填化学式)。

(2)C与E反应的基本类型是_______________。 图2-5-1

(3)从物质反应规律分析,在单质、氧化物、酸、碱和盐中,能与B反应生成D的物质有________(填序号)。

①2类 ②3类 ③4类 ④5类

4.人类发现二氧化碳经历了多个世纪,下列是其历程中的部分资料。

资料一:1630年,海尔蒙特发现在一些洞穴处,有一种能使燃着的蜡烛熄灭的气体,后来被证实是CO?。

资料二:1754年,布莱克将石灰石煅烧首次制得CO?,并完成了如图2-5-2所示的物质转化研究。

图2-5-2

资料三:1766年,卡文迪许通过实验测得,室温下1体积水大约能溶解1体积二氧化碳气体。

(1)根据海尔蒙特的发现,可推测二氧化碳的化学性质:_______________。

(2)写出布莱克实验中反应③的化学方程式:________________。

(3)如图2-5 -3所示,在室温下将容积为200毫升的广口瓶注满蒸馏水,通过导管a缓慢通人300毫升CO?。如果卡文迪许的结论是正确的,则在量筒中收集到的水约为_______毫升。

图2-5 -3

5.A、B、C、D、E、F、G为七种初中科学实验中常见的物质,且有如图2-5-4所示的转化关系(其中①②③④四个化学反应都省略相应反应条件且均完全反应)。请回答下列问题:

图2-5-4

(1)物质B在反应①中的作用是________________。

(2)实验室检验气体D的方法通常是观察它能否使____。

(3)请写出反应④的化学方程式:_____________。

6.某同学在学习了金属及其化合物之间的转化规律后,绘制了可以通过一步反应制取MgSO?的思维导图,其中所选用的物质错误的是( )

A.①—Mg B.②—MgCl?

C. ③—H?SO? D.④—Mg( OH) ?

7.物质王国举行一场趣味篮球赛。某队由CO?、Ca( OH)?、CuCl?、HCl、Fe五名“队员”组成,队员只能将球传递给可以与自己发生化学反应的队员。比赛中,由CO?“队员”先发球,其他“队员”间传接球,最后由CuCl?“队员”投篮进球完成一次有效进攻。场上“队员”位置及传球路线如图2-5-6所示。

(1)B位置“队员”代表的物质是____________;

(2)为实现“快速进攻”,Ca( OH)?除传球给A位置的“队员”外,还能直接传球给 _____“队员”(填物质名称或化学式);

(3)写出连线①两端的物质间发生反应的化学方程式:____________________。

8.小明笔记中有一处错误,你认为是图2-5-7中的哪一处 ( )

课题3金属资源的利用和保护

图2-5-7

A.a处 B.b处 C.c处 D.d处

9.电脑芯片的制作要用到高纯度的硅。目前广泛采用石英砂(主要成分是Si0?)为原料制取,其中一步反应为:SiO?+2CSi+2co↑。对该反应分析正确的是 ( )

A.该反应属于置换反应 B.碳发生了还原反应

C.碳元素化合价由0价变为+4价 D.该反应利用了CO的还原性

10.炼铁的主要原料是赤铁矿石(主要成分为Fe?O?)、焦炭、空气等,转化过程如图2-5-8所示:

(1)②中,反应为CO?+C2CO,其中化合价发生改变的元素是____。

(2)③中,CO与Fe?O?反应的化学方程式为________________________。

11.小敏对妈妈说:“你说菠菜中富含铁,为什么我用磁铁无法把菠菜吸起来呢?”

(1)小敏认为的“铁”是指___________(选填“铁元素”或“铁单质”)。

(2)通过3CO+Fe?O?2Fe+3CO?可以把铁矿石中的铁元素转变成铁单质,此反应利用了CO的_____________ 性。

12.某学习小组在做氢气还原氧化铜的实验时,在试管内加入氧化铜固体10 g,通人氢气一会儿后再给氧化铜加热,反应完全后撤去酒精灯并停止通入氢气,在空气中将试管冷却,发现部分红色固体又变回黑色。称得试管中剩余固体质量为8.32 g。

(1)“在空气中将试管冷却”会导致_______,使“部分红色固体又变回黑色”。

(2)按此实验操作及获得的数据,可知试管剩余固体中有氧化铜_______g。

13.图2-5-9所示为实验室用氢气还原氧化铜实验的示意图。

图2-5-9

(1)实验过程中,观察到的现象是________________________。

(2)下面是氢气还原氧化铜的操作步骤:①停止用酒精灯加热:②将CuO粉末平铺在试管底:③把试管固定在铁架台上;④用酒精灯加热:⑤继续通入氢气到试管冷却;⑥向盛有氧化铜粉末的试管中通人氢气。实验时正确的操作顺序是___________________。

(3)该反应中的还原剂是__________。

14.下列转化能一步完成的是 ( )

①CH?→CO?②Ca0→Ca(OH)?③HNO?→HCl ④Ba(OH)?→NaOH⑤CO→Cu

A.①②③④ B.②③④⑤ C.①②④⑤ D.①②③⑤

15.某科学兴趣小组要在实验室制取一定量的MgSO?。同学们在实验室里找到了以下四种反应物,其中不能通过与稀硫酸反应制得MgSO?的是 ( )

A.Mg B.Mg0 C. Mg(OH)? D.MgCl?

16.下列物质间的转化,在一定条件下均能一步实现的是 ( )

①C→CO→CO? ②Cu→Cu0→CuSO? ③Na?CO?→NaC→NaNO? ④CaCO?→Ca0→Ca(OH)?

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.①②③④

17.A、B、C、D是初中科学常见的四种物质,其中A、B属于相同物质类别的化合物,C、D物质类别不同,它们之间的转化和反应关系如图2-5-10所示。图中“→”表示某一种物质经一步反应可转化为另一种物质,“一”表示相连两物质能发生化学反应,部分反应物、生成物及反应条件已略去,请回答:

图2-5-10

(1)若C是二氧化碳,B是氢氧化钙,则B→A的化学方程式是________________________;

(2)若C是锌,A和B都属于酸,写出D可能的化学式_____________(物质类别不同的两种即可)。

18.现有失去标签的四瓶溶液,分别是氯化铁、氯化钙、稀盐酸、氯化钠溶液中的一种,为了鉴别出它们,进行以下实验,实验步骤及现象如下:

(1)通过观察,溶液呈黄色的是_____________。

(2)将剩余溶液分别取样,加入_________溶液,可以将它们一次性鉴别出来。

19.有一固体物质可能含有硫酸钾、硝酸铵、氯化钡中的一种或几种,现需要对此物质的成分进行检测。甲同学向固体物质中加入足量的水,形成无色溶液;乙同学向固体中加入足量氢氧化钡溶液,产生白色沉淀,放出刺激性气体。

(1)该气体为 _________(写化学式)。

(2)根据两同学的实验现象可推定此物质的组成是_________。

20.碱式氯化镁[ Mg( OH) Cl]受热能分解,它分解后产物是什么?小科进行了探究。

【猜想】Mg( OH) Cl分解后产物可能有:Mg、MgCl?、MgO、HCI气体.H?O、CI?。

老师告诉他产物就是上述猜想中的其中几种,并提示Cl?是一种黄绿色有刺激性气味的气体。

【实验一】取少量的Mg( OH) Cl放入大试管中,按如图2-5 -11所示装置进行实验,加热过程中观察到足量硝酸银溶液中有白色沉淀产生,一段时间后,沉淀不再产生,大试管口也没有液滴形成,管内有固体剩余,无其他现象。由此推知Mg(OH) Cl分解后产物中有________气体,无其他气体。

【实验二】取少量实验一的剩余固体于试管中,加入足量稀盐酸,没有气泡产生,由此推知Mg(OH)Cl分解后产物中没有________。

【实验三】再取少量实验一的剩余固体,加入足量稀硝

酸,固体全部溶解,再滴入AgNO?溶液,无沉淀产生,

由此推知Mg(OH) Cl分解后产物中没有____________。

【结论】Mg(OH) Cl受热分解的化学反应方程式为________________。

能力提升全练

1.下列选项所示的物质转化均能一步实现的是 ( )

A. B.

C. D.

2.如图2-5-12所示,围棋棋盘上有五枚棋子,代表铁、稀盐酸、氢氧化钡、碳酸钙、硝酸银五种物质,相邻棋子间的连线表示物质间可以反应。已知与戊的反应中:甲—戊的反应类型不同于其他几个反应:丙一戊反应能产生一种气体,且该气体还能与丁反应生成沉淀。则下列对应关系正确的是 ( )

3.常温下,下列各组物质中,乙既能与甲反应义能与丙反应的是 ( )

选项 物质甲 物质乙 物质丙

A HCl Zn AgCl

B H?SO? Fe?O? NaCl

C Ba(OH)? Na?CO? CaCl?

D H?SO? Ba(OH)? NaCl

4.下列操作、现象和结论都正确的是 ( )

序号 操作 现象 结论

A 向某固体滴加硒酸盐 有气泡产生 该固体是碳酸盐

续表

序号 操作 现象 结论

B 在空气中加热除去碳粉中的杂质铜粉 粉末完全变黑 碳粉中杂质已除尽

C 向某固体滴加氢氧化钾溶液,微热,将湿润的红色石蕊试纸接近试管口 试纸变蓝 该固体含铵根离子

D 向某无色溶液中滴加氯化钡溶液 有白色沉淀 产生 该溶液中含有硫酸根离子或银离子

5.已知A、B、C、D是初中化学常见的四种不同类别的物质,相邻两种物质可以发生化学反应,分别生成甲、乙、丙、丁四种物质(部分生成物已略去),它们相互之间的关系如图2-5 -13所示。其中B为杀菌剂波尔多液的成分之一,其溶液呈蓝色;C为应用最广泛的金属;丙为氯化物。

(1)B的化学式是__________ ;A所属的物质类别是______。

(2)B的溶液与C反应后,溶液的质量______ (填“增大”“减小”或“不变”)。

(3)C与D反应的化学方程式是______________;A与B反应的基本类型属于____________。

6.A~G是初中化学中常见的七种物质,其中A、B、C均含有两种相同的元素,B、D、E、F、G是五种不同类别的物质,B和E反应同时有气体和白色沉淀生成。D和E、F反应均有气体生成,G为黑色固体。它们相互间的关系如图2 -5 -14所示(图中“→”表示反应关系,“→”表示转化关系,部分反应物、生成物及反应条件已略去)。请回答下列问题:

(1)E的化学式为_____________。

(2)F→G的基本反应类型是_____________。

(3)A→C的化学方程式为_____________。

7.生物浸出技术在金属冶炼中应用广泛。嗜热细菌在65~80℃酸性水溶液及氧气存在下,能氧化黄铜矿(主要成分CuFeS?)产生硫酸盐,进而制取补血剂原料碳酸亚铁并回收铜。主要流程如图

2-5 -15所示:

图2-5-15

(1)黄铜矿的主要成分CuFeS:中,Fe、Cu的化合价均 为+2,则S的化合价为 。配平化学方

程式:4CuFeS?+17O?+2H?SO?═xCuSO?+ yFe?( SO?) ?+zH?O ,z、y、z依次为_____________________。

(2)废铁屑与混合溶液发生的反应有:Fe+Fe?( SO?) ? ═3FeSO?,该反应所属基本类型是_________:另一反应的化学方程式是_________。

(3)操作I包括:①过滤,②洗涤,③加足量稀硫酸,④干燥。正确的操作顺序是_________

(填序号)。在实验室,过滤所用的玻璃仪器有__________________。

(4)操作Ⅱ需加入一种试剂实现其转化,该试剂可以是__________________ (填化学式)。

(5)若所用废铁屑含有少量铁锈,对产品纯度有无影响?_________________。

8.科学家尝试通过多种途径减少CO?的排放,或将CO?转化为有用的物质。其中一种途径是利用NaOH溶液来“捕捉”CO?,并将CO?储存或利用,反应流程如图2-5 -16所示。

图2-5-16

(1)反应分离室中分离物质的操作是________________。

(2)上述反应流程中,可循环利用的物质是___________。

(3)若反应分离室中有溶质质量分数为10. 6%的Na?CO?溶液100千克。求完全反应后,理论上可生成CaCO?的质量(要求根据化学方程式计算)。

三年模拟全练

1.为除去下列物质中的杂质(括号内是杂质),下列操作方法正确的是( )

选项 物质 操作方法

A Fe(Fe?O?) 加入过量稀盐酸,充分反应后过滤

续表

选项 物质 操作方法

B CaO粉末(CaCO?粉末) 加足量的水,充分搅拌后过滤

C NaOH溶液[Ca( OH)?溶液] 通入过量CO?气体,充分反应后过滤

D CuSO?溶液(硫酸) 加入过量CuO粉末,加热,充分反应后过滤

2.根据“绿色化学”的思想,某化学家设计了下列化学反应步骤:

①CaBr?+H?OCaO+2HBr; ②2HBr+HgHgBr?+H?↑;

③HgBr↑+CaOHgO+CaBr?; ④2HgO2Hg+O?↑。

该方案的主要目的是制备 ( )

A.HBr B.CaO C.H? D.Hg

3.有一包固体粉末,可能由碳酸钠、氯化钡、氯化铜、氯化钠中的一种或两种物质组成。现将该固体粉末溶解于水,未出现浑浊现象。取所得溶液进行如下实验,根据实验现象回答:

图2-5-17

(1)该固体粉末由________组成;

(2)写出一种试剂②的化学式:___________。

4.小波用实验方法区别稀盐酸和硫酸钠溶液(记作A、B)。

(1)他向A、B两溶液中分别加入Na?CO?溶液,观察到A溶液中产生无色气体。则A是___________。

(2)他向A、B两溶液中分别加入BaCl:溶液,B溶液中的现象是___________。

(3)他还用了下列试剂中的一种区别A、B两溶液,这种试剂是__________(填序号)。

①石蕊试液 ②CuSO?溶液 ③醋酸溶液 ④KC1溶液

五年中考全练

1.如图2-5-18为氢气还原氧化铜的实验装置图,下列有关分析正确的是 ( )

图2-5-18

A.装置中试管口需略向下倾斜,主要是为了利于通入氢气

B.在给试管内药品加热前,需先通氢气排尽试管内的空气

C.待药品完全反应后,需同时撤去酒精灯和通氢气的导管

D.该实验装置也可直接用于一氧化碳还原氧化铜的实验

2.某废液中只含有Fe(NO?)?、Cu(NO?)?、Ba(NO?)?三种溶质,为了回收金属、保护环境,小科设计了图2-5-18所示方案(所加试剂均过量),下列判断正确的是 ( )

A.固体a是铜 B.X 一定是Na?SO?

C.溶液B中含有的盐有Ba(NO?)?、NaNO? D.若回收到6.4 g固体a,则加入的铁屑质量为5.6 g

3.CO?的转化和利用是一个热门的研究课题。回答下列相关问题:

(1) 2016年我国科研人员研制出一种“可呼吸CO?”的电池,放电时该电池“吸收CO?”,充电时该电池“放出CO?”。放电时,金属钠和CO?发生置换反应生成一种非金属单质和一种常见的盐,写出此反应的化学方程式___________________________。

(2)2018年5月,某杂志介绍了我国的一项研究成果:在一种新催化剂作用下可实现二氧化碳高效转化为甲醇,相关反应如图2-5-20所示,参加反应的甲和乙的分子个数之比为______________________。

4.二氧化硫是大气的主要污染物,严禁直接排放,工业上常用NaOH溶液来吸收。

(1)写出NaOH溶液吸收SO?的化学方程式____________。

(2)图2-5- 21中小球分别表示NaOH溶液及吸收SO?后所得溶液中溶质的微粒,其中“●”表示的微粒是

图2-5- 21

5.小金利用图2-5-22和图2-5-23所示装置进行甲、乙对比实验,探究温度对CO和Fe?O?反应的影响(固定装置略)。

图2-5-22 图2-5-23

(1)从实验安全角度考虑,图示装置还应采取的改进措施是____________。

(2)完全反应后,两组的生成物均为黑色粉末(纯净物),分别用两组生成物进行以下实验:

步骤 操作 甲组现象 乙组现象

1 称量黑色粉末质量/g m? m?

2 取黑色粉末,用磁铁吸引 能被吸引 能被吸引

3 取黑色粉末,加入稀盐酸 全部溶解,有大量气泡 无明显现象

4 取黑色粉末,加入足量CuSO?溶液 有红色物质生成 无明显现象

①甲组的黑色粉末与稀盐酸反应的化学方程式是____________。

②小金查阅资料后发现Fe?O?在常温下不与稀盐酸、CuSO?溶液反应,故猜想乙组的生成物为Fe?O?。他又发现m?恰好为________g,这可成为支持上述猜想的新证据。

(3)甲、乙两组实验说明温度对CO和Fe,0,反应有影响,且均体现出CO的________(填写化学性质)。

6.图2-5-24为铜片A的系列变化,据图回答问题:

图2-5-24

(1)若方法1中的X物质为常见气体,且发生置换反应,则X是________(填化学式)。

(2)写出方法2的化学方程式________________________。

(3)铜片A、铜片B、铜片C的质量分别为。其中方法1和方法2均完全反应,则三者的大小关系为________。

核心素养全练

1.碱式碳酸锌是制备功能材料ZnO的原料,其化学反应表达式为:(x、y、z为正整数)。小金设计了如图2-5-25所示装置对碱式碳酸锌的组成进行探究(装置气密性良好,药品足量,实验操作正确):

图2-5-25

(1)图2-5-25中装置B的作用是 ________________。

(2)查阅资料发现,在不同温度条件下充分加热等质量的碱式碳酸锌样品,剩余固体的质量与加热温度的关系如图2-5-26所示。实验中加热时,热分解装置的温度至少要达到___________ ℃(选填“200”“300”“400”)。

图2-5-26

(3)部分实验步骤为:“……加热前先通入N,排尽装置内的空气,关闭通人N?的活塞……控制一定温度下加热……”。实验过程中可根据___________现象判断碱式碳酸锌样品已完全分解。

(4)小金取54.7 g碱式碳酸锌样品(不含杂质),放置于热分解装置内,完全反应后测得装置A增重5.4 g,装置B增重8.8 g。则x、y、z的最简整数比为____________。

2.有一种管道疏通剂,主要成分为铝粉和氢氧化钠混合粉末。工作原理是:利用铝和氢氧化钠遇水反应放出大量的热,加快氢氧化钠对毛发等淤积物的腐蚀,同时产生氢气增加管道内的气压,利于疏通。小柯利用如图2-5-25所示装置测定疏通剂中铝的质量分数。

I.取样品20 g,倒入容积为200 mL的锥形瓶中,然后在分液漏斗中加入水,置于电子天平上测出总质量m?。

Ⅱ.打开活塞,加入足量的水充分反应,直到没有固体剩余,静置一段时间,测出总质量m?。

Ⅲ.实验数据如下表:

反应前总质量m? 反应后总质量m?

371.84 g 371.24 g

回答下列问题:

(1)配平化学·方程式:2Al+2NaOH+2H?O____________NaAlO?+3H?↑

(2)根据化学方程式计算样品中铝的质量分数。

(3)以下情形会导致样品中铝的质量分数测量结果偏高的原因可能有_________。

A.向锥形瓶中倒入样品时,撒出了部分粉末

B.在反应过程中有水蒸气逸出

C.没有等装置中氢气全部排尽就称量

3.小亮在实验室发现一瓶盛有无色溶液的试剂瓶,其标签破损,从残余部分只能看出溶质质量分数为10%,具体是什么物质无法辨认。老师告诉他,这瓶溶液可能是氢氧化钠、氯化钠、氢氧化钙或是碳酸钠中的一种。

(1)小亮查阅氢氧化钙常温下的溶解度约为0.17 g后,认为该溶液不可能是氢氧化钙,理由是_________。

(2)小亮取少量样品于试管中,滴加________溶液,溶液变红色,该溶液不可能是________(填写化学式),理由是_______。

(3)为了确定该溶液的成分,小亮同学继续进行下列实验,请你一起参与,并填写下列实验报告。

[设计实验方案]方案甲:选择氯化钙溶液来确定该溶液的成分;

方案乙:选择稀盐酸来确定该溶液的成分。

[进行实验]你愿意选择方案________(选填“甲”或“乙”)进行实验。

实验步骤 实验现象 实验结论

取少量溶液于试管中,滴加________ ________ 该溶液是碳酸钠溶液。 有关反应的化学方程式为:________

[实验反思]①有同学认为还可以用一种常见的碱

溶液来确定,那么它是________溶液。

②小亮经过反思,向同学们提出如下建议,你认为合理的是________(填序号)。

A.倾倒液体时应注意保护标签不被腐蚀

B.要有严谨的科学实验的态度

C.无法辨认的药品,直接倒掉,无需保留

第5节 物质的转化

1.C金属材料包括纯金属和合金.ZnGa?O?不是金属材料,故A错误;ZnCa?O?中不含氧分子,故B错误;因为ZnGa?O?为催化材料,可实现将二氧化碳转化为碳氢化合物燃料,对碳循环利用有积极意义,故C正确;ZnGa?O?中Ca、O元素质量比为(70x2):(16x4)= 35:16,故D错误。

2.D S燃烧生成SO?,SO?与水反应生成的H?SO?使③中紫色石蕊试液变红,是因为H?SO?具有酸性,而二氧化硫不具有酸性,因此选择D.

3.答案(1)Fe(2)复分解反应(3)③

解析(1)根据题图可知,A能与C、B反应,E能与C、B、D反应,即A判断为单质——Fe.能与盐酸和硫酸铜反应,其余B、C、D、E都是化合物,E判断为碱——氢氧化钙;(2)C与E都是化合物,生成两种化合物,即为复分解反应;(3)D是一种盐——氯化镁,生成盐的方法有:镁(单质)与酸(盐酸)反应,氧化镁(氧化物)与盐酸反应,碳酸镁(盐)与盐酸反应,氢氧化镁(碱)与盐酸反应,共4类,故选③。

4.答案(1)不燃烧也不支持燃烧 (2) Ca( OH)?+CO?=CaCO?↓+H?O (3)100

解析(1)海尔蒙特发现在一些洞穴处含有的C0,能使燃着的蜡烛熄灭,说明CO,既不燃烧也不支持燃烧;(2)反应③的化学方程式为Ca(OH)?+CO?═CaCO?↓+H?O;(3)卡文迪许通过实验测得,室温下1体积水大约能溶解1体积二氧化碳气体,因此将300毫升CO?气体通人盛有200毫升蒸馏水的广口瓶中,将有200毫升二氧化碳被溶解,最后剩余100毫升二氧化碳气体,则会将100毫升水排入量筒中

5.答案(1)作催化剂(或“催化作用”‘加快反应速率一t改变反应速率”等均可)

(2)带火星的木条复燃

(3) Ca(OH)?+CO?═CaCO?↓+H?O

解析初中阶段,与生石灰反应的产物能与某气体反应生成白色沉淀,则可推出与生石灰反应的物质可能是水。这样可推出A是过氧化氢.B是二氧化锰.D是氧气,E是氢氧化钙.F是二氧化碳,G是碳酸钙。

(1)反应①是过氧化氢在二氧化锰催化作用下分解的反应。

(2)实验室检验氧气利用了氧气的助燃性,即能使带火星的木条复燃。

(3)反应④为二氧化碳与澄清石灰水的反应。

6.B镁和硫酸铜(或其他比镁的活动性弱的金属的可溶性硫酸盐)反应可生成硫酸镁和铜(或其他比镁的活动性弱的金属),A项正确;可溶性碱和MgCl?反应会生成氢氧化镁沉淀和相应的盐酸盐,B项错误;氧化镁和硫酸反应生成硫酸镁和水,C项正确;硫酸和氢氧化镁反应生成硫酸镁和水,D项正确.

7.答案(1)铁(或Fe)

(2)氯化铜(或CuCl?)

(3) Ca(OH)?+CO?═CaCO?↓ +H?O

解析 (1)五种物质中除去CO?、Ca(OH)?、CuCl?还剩下HCl和Fe,HCI能与Ca(OH)?、Fe反应,Fe能与CuCl?反应,所以A处为HCl,B处为Fe;(2)Ca(OH)?除能与A(HCl)反应外,还能与CuCl?反应生成氢氧化铜沉淀和氯化钙. (3)CO?与Ca(OH)?反应生成碳酸钙和水。

8.B赤铁矿的主要成分是氧化铁,A项正确、一氧化碳夺取了氧化铁中的氧发生了氧化反应,而不是还原反应,B项错误,根据化学方程式可知,该反应的反应条件是高温,C项正

确,置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,而该反应的反应物均为化合物,不属于置换反应,D项正确.

9.A根据化学反应方程式,反应前的反应物为单质和化合物,反应后的生成物也是单质和化合物,符合“以一换一”置换反应的条件,故选A

10.答案(1)碳(2)Fe?O?+3CO2Fe+3CO?

解析(1)②中的反应为CO?+C 2CO.二氧化碳、碳、一氧化碳中碳元素的化合价分别为+4、0、+2价,故化合价发生改变的元素是碳:(2)③中发生的反应为CO与Fe?O?在高温条件下反应生成铁和二氧化碳,反应的化学方程式为Fe?O?+3CO2Fe+3CO?。

11.答案(1)铁单质(2)还原

解析 (1)小敏说服磁铁去吸引菠菜无法吸起来,小敏认为的“铁”是指铁单质,而妈妈说的铁是指铁元素;(2)铁矿石中的铁元素变成铁单质,此反应利用了一氧化碳的还原性一

12.答案(1)铜被氧化 (2)1.6

解析 (1)铜在较高温度时易被空气巾的氧气氧化。(2)同体减少的质量为10 g-8.32 g= 1.68 g,则被还原的氧化铜的质量为1.68 g÷=8.4 g,故剩余的氧化铜的质量为10 g-8.4 g=1.6 g。

13.答案(1)黑色同体变成红色,试管口有水m现

(2)②③⑥④①⑤(3)氢气

解析(1)氢气与氧化铜在加热条件下反应生成铜和水,闪此在实验过程中可观察到黑色固体逐渐变成红色,同时可在试管口观察到有水出现。(2)将Cu0粉末平铺在试管底后,把试管固定在铁架台上,然后通人氢气排I5试管内的空气,防止氢气与空气混合在加热时出现爆炸;待黑色固体全部变成红色后,先停止加热,防止尚处于高温下的铜与氧气反应再次生成氧化铜,直到试管冷却至室温时停止通人氢气,因此正确的操作顺序为②③⑥④①⑤(3)在反应CuO+H?C u+H?O中,氢气得到氧生成了水,在反应中是还原剂。

14.C.①CH?+20?C0?+2H?O,②CaO+H?O═Ca(OH)?, ④Ba(OH)?+Na?SO?═2NaOH+BaSO?↓,⑤CO+Cu0Cu+CO?,③不能一步转化。

15.D稀硫酸与MgCl?不反应,因为H?S0?与MgCl?相互交换成分没有沉淀、气体或水生成,不符合复分解反应发生的条件。

16.D①碳在氧气中不充分燃烧生成一氧化碳,一氧化碳燃烧生成二氧化碳:②铜和氧气在加热的条件下反应生成氧化铜,氧化铜和稀硫酸反应生成硫酸铜和水;③碳酸钠和盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,氯化钠和硝酸银溶液反应生成氯化银白色沉淀和硝酸钠;④碳酸钙在高温下分解为氧化钙和二氧化碳,氧化钙和水反应生成氢氧化钙。

17.答案 (1)Na?CO?+Ca(OH)?═CaCO?↓+2NaOH(合理即可) (2)NNa?CO?、Cu0、NaOH(或其他碳酸盐、金属氧化物、碱的化学式)i种中的任意两种

解析(1)C与B相互反应.A与C也能相互反应,且A、B属于相同类别的化合物,若C是二氧化碳,B是氢氧化钙,二氧化碳能与碱反应,因此A、B属于碱,且B物质能转化为A

物质,则A可能为氢氧化钠,即B→A的化学方程式为:Na?CO?+Ca(OH)?═CaCO?↓+2NaOH。(2)若C是锌,A.B都属于酸,能与酸反应的物质,可以是碱、碳酸盐、金属氧化物,例如NaOH、Na?CO?、Cu0。

18.答案(1)氯化铁溶液(2)碳酸钠

解析 四种溶液中只有氯化铁溶液呈黄色,其他溶液均为无色:加入碳酸钠溶液后,氯化钙溶液因生成碳酸钙而产生白色沉淀,稀盐酸冈生成二氧化碳气体而产生气泡,氯化钠与碳酸钠不反应,没有明显现象。

19.答案 (1)NH? (2)硫酸钾、硝酸铵

解析甲同学把固体物质溶于水,得到无色溶液,则该固体物质中只能存在硫酸钾或氯化钡中的一种或两种都没有;乙同学向固体物质中加入氢氧化钡溶液,产生白色沉淀,放出刺激性气体,则固体物质中有硫酸钾和硝酸铵,此刺激性气体为氨气。

20.答案 HCI Mg MgCl? Mg(OH)CIMgO+HCl↑

解析Mg( OH) Cl加热过程中观察到足量硝酸银溶液中有白色沉淀产生,推知Mg(OH) Cl分解后产物中有氯化氢气体,氯离子与银离子结合生成了氯化银白色沉淀:在剩余固体巾加入足量稀盐酸,没有气泡产生,由此推知Mg( OH)Cl分解后产物中没有Mg;在剩余固体中加入AgNIO?溶液后,无沉淀产生,推知Mg( OH) Cl分解后产物巾没有MgCl?;南以上分析可知,Mg(OH) Cl受热分解生成氧化镁和氯化氢气体.

1.D A中的氧化铁与水不反应,不能一步实现,A不符合题意;硫酸铜和稀盐酸都是化合物,混合后没有气体、沉淀或水生成,即硫酸铜和稀盐酸不反应,B不符合题意;二氧化硫与水反应生成亚硫酸,不能直接生成硫酸,C不符合题意;故选D。

2.A根据题干提供的物质为:铁、稀盐酸、氢氧化钡、碳酸钙、硝酸银,而甲与戊反应的反应类型不同于其他几个反应,则甲或者戊为单质铁:丙与戊反应产生一种气体,因此甲是铁,戊为稀盐酸,丙为碳酸钙,该气体能与丁反应生成沉淀,则丁是氢氧化钡。故选A。

3.C 锌能够和盐酸反应生成氯化锌和氢气,但不能和难溶性的氯化银反应,故A不符合题意;氧化铁能与稀硫酸反应生成硫酸铁和水,但不能和氯化钠反应,故B不符合题意;碳酸钠能够和氢氧化钡溶液反应生成碳酸钡沉淀和氢氧化钠,和氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,故C符合题意;氢氧化钡能和稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,不能和氯化钠反应,故D不符合题意。

4.C向某固体滴加稀盐酸,有气泡产生,该固体不一定是碳酸盐,也可能是活泼金属等,故A错误。碳粉、铜粉在空气中加热,分别生成二氧化碳气体、氧化铜,不但能把杂质除去,也会把原物质除去,不符合除杂原则,故B错误。向某固体滴加氢氧化钾溶液,微热,将湿润的红色石蕊试纸接近试管口,试纸变蓝说明生成了氨气,则该固体含铵根离子,故C正确。

向某无色溶液中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,该溶液中不一定含有硫酸根离子或银离子,也可能含有碳酸根离子,故D错误。

5.答案 (1) CuSO? 碱 (2)减小 (3)Fe+2HCl=FeCl?+H?↑ 复分解反应

解析(1)B为波尔多液的主要成分,且其溶液呈蓝色,可推出B为CuSO?,C为应用最广泛的金属,则C为Fe.由丙为氯化物可知D为酸.A、B、C、D是初中化学中常见的四种不同类

别的物质,则D为HC1,A为碱。(2)根据反应方程式Fe+CuSO?= FeSO?+Cu可知溶液质量减小。(3)C与D反应的化学方程式是Fe+2HCl =FeCI?+H?↑;A与B的反应为碱和盐的反应,属于复分解反应。

6.答案(1)(NH?)?CO? (2)化合反应

(3)CaCO?CaO+CO?↑

解析(1)A、B、C均含有两种相同的元素,B、D、E、F、G是五种不同类别的物质,B和E反应同时有气体和白色沉淀生成,D和E、F反应均有气体生成,所以D是酸,可以是盐酸,G为黑色固体,F和G会相互转化,所以F是铁,G是四氧化三铁,B.D与E都有气体生成,因此E是碳酸铵,B是氢氧化钙,A是碳酸钙.C是氧化钙,经过验证,推导正确,所以E的化学式为(NH?)?CO?。(2)F→G的反应是铁和氧气在点燃的条件下生成四氧化三铁,基本反应类型是化合反应。(3)A→C的反应是碳酸钙在高温的条件下分解生成氧化钙和二氧化碳,

化学方程式为:CaCO?CaO+CO?↑.

7.答案 (1) -2 4、2、2 (2)化合反应 Fe+CuSO?=FeSO?+Cu(3)③①②④玻璃棒、漏斗、烧杯(4)Na?CO? (5)有影响

解析 (1)依据化合物中各元素正负化合价的代数和为零的

规律可解得CuFe?,中S的化合价为一2;依据质量守恒定律,

反应前后各原子的种类和数目不变,可以确定x、y、z依次为

4、2、2- (2)废铁屑与}昆合溶液发生的反应Fe +Fe?( SO?),=3FeSO?具有“多变一”的特点,属于化合反应;在金属活动性顺序中,铁排在铜前,因此铁能与硫酸铜发生置换反应。

(3)为了将滤渣中过量的铁除去,应先向滤渣中加入足量稀硫酸,然后过滤,再经过洗涤、干燥就可得到纯净的铜;在实验室,过滤所用的玻璃仪器有玻璃棒、漏斗、烧杯。(4)将FeSO?

转化为FeCO?,需向FeSO?中加入一种可溶性的碳酸盐,如Na?CO?等。(5)若所用废铁屑含有少量铁锈(主要成分是Fe?O?),由于反应是在酸性环境中进行的,Fe:O?会与酸性溶

液中的硫酸发生如下反应:Fe?O?+3H?SO?=Fe?( SO?)?+3H?O,使所得滤液中含有Fe?( SO?)?,影响制得的FeCO?的纯度。

8.答案 (1)过滤 (2)NaOH和Ca0

(3)设理论上可生成CaCO?的质量为x。

Ca( OH) ?+Na?CO?=2NaOH+CaCO?↓

106 100

100 kgx10.6% x

解得:x:10 kg

答:理论上可生成CaCO?的质量为10 kg。

解析(1)反应分离室中发生的化学反应有CaO+H?O=Ca( OH)?、Ca( OH)?+NaZCO?=CaCO?↓+2NaOH,将难溶性的碳酸钙固体与氢氧化钠溶液分离的操作是过滤。(2)在

“CO?捕捉室”中消耗了NaOH( CO?+2NaOH=Na?CO?+H?O),在“反应分离室”又分离出了反应生成的NaOH[ Ca( OH) ?+Na?CO?=CaCO?↓+2NaOH],故NaOH可循环利用:在“反应分离室”消耗了生石灰[CaO+H?OCa(OH)2],在“高温反应炉”中又生成了生石灰(CaCO?CaO+CO?↑),故CaO也可循环利用。(3) Na?CO?溶液中所含的Na?CO?质量为100千克×10.6%= 10.6千克,依据反应中Na?CO?与CaCO?的质量关系可计算出反应生成CaCO?的质量。

1.D稀盐酸既能和氧化铁反应,又能和铁反应,不符合除杂要求,A项错误:氧化钙能与水反应,碳酸钙不溶于水,不能进行除杂,B项错误:二氧化碳既能和氢氧化钙反应,又能和氢氧化钠反应,不符合除杂要求,C项错误:氧化铜不溶于水,且能和硫酸反应生成硫酸铜,符合除杂要求,D项正确。

2.C“绿色化学”的要求是,在获取新物质的化学反应中充分利用参与反应的每个原子,所以每一个反应的生成物只要是其他反应的反应物就可循环使用。分析知反应①的两种产物分别可为②③提供反应物;反应②的生成物溴化汞可为③提供反应物,而氢气未被重新利用;反应③的生成物可用作④①的反应物:反应④中的生成物汞可用于反应②,而氧气没有被

重新使用,故在整个的反应中最后剩余的物质是氢气与氧气。

3.答案 (1) BaCl?、CuCl, (2) H?SO?

解析 (1)氯化铜和氢氧化钠反应会生成蓝色的氢氧化铜沉淀,碳酸钠和氯化钡反应会生成白色的碳酸钡沉淀,硫酸根离子和钡离子会生成不溶于酸的硫酸钡沉淀。将固体粉末溶解于水,未出现浑浊现象,所以碳酸钠和氯化钡最多只能含有其中的一种,溶液中滴加氢氧化钠溶液产生蓝色沉淀,判断原固体粉末中一定有氯化铜,一定没有碳酸钠,往无色溶液中滴加

试剂①产生白色沉淀,试剂①的可能性较多,但再滴加足量的试剂②产生气泡,沉淀不消失,推断白色沉淀是碳酸钡,试剂②可以是硫酸,试剂①是可溶性的碳酸盐,所以该固体粉末由

BaCl?、CuCl?组成。(2)试剂②的化学式可以是H?SO?

4.答案(1)稀盐酸(2)出现白色沉淀(3)①

解析(1)分别加入Na?CO?溶液,观察到A溶液中产生无色气体,则A是稀盐酸,发生反应的化学方程式为Na?CO?+2HCl =2NaCl+H?O+CO?↑.(2)分别加入BaCl?溶液,B溶液中有硫酸根,所以有硫酸钡生成,现象是出现白色沉淀。

(3)A、B两溶液分别为酸和盐,所以可用石蕊试液验证。

1.B试管口略向下倾斜,是为了防止生成的水倒流入试管底部,使其炸裂,即A不正确;反应后需要继续通人氢气,防止生成的Cu再次被氧化,C不正确:一氧化碳具有毒性,因此该实验装置不能直接用于CO还原Cu0,D不正确,故选B。

2.C铁能与硝酸铜反应生成铜和硝酸亚铁,过滤时得到的固体a中应含有铁和铜,向滤液中加入氢氧化钠时,硝酸亚铁能与氢氧化钠反应生成氢氧化亚铁沉淀和硝酸钠,氢氧化亚铁

在空气中已被氧化为氢氧化铁:为了除去钡离子,应加入硫酸钠、碳酸钠等。所以固体a是铜、铁;X可能是Na?SO?、Na?CO?等;溶液B中含有的盐有Ba( NO?)?、NaNO,;由于铁的量是过量的,若回收到6.4 g固体a,则加入的铁屑质量一定不为5.6 g。

3.答案(1)4Na+3CO,= 2Na2C03+C(2)1:3

解析(1)根据题干,金属钠和二氧化碳反应生成一种非金属单质,即为碳,根据质量守恒定律可知,另一种盐为碳酸钠,反应的化学方程式为:4Na+3CO?=2Na?CO?+C;(2)根据质量守恒定律,反应前后原子的种类和数量不变可知,一个甲()需要和三个乙( )完全反应,即甲和乙的分子个数之比为1:3。

4.答案 (1) 2NaOH+SO?═Na?S0?+H?O (2)Na?

解析(1)二氧化硫与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,反应的化学方程式是:2NaOH+SO?═Na?SO?+H?O;(2)根据化学反应方程式分析,原溶液中离子为Na?和OH?,反应后为:Na?,,因此“●”表示的微粒为Na?。

5.答案 (1)导管后放点燃的酒精灯或在导管后扎气球 (2)①Fe+2HCl═FeCl?+H?↑ ②4.64(3)还原性

解析(1)一氧化碳是有毒的气体,排放到空气中会污染空气,利用一氧化碳的可燃性可在导管后放点燃的酒精灯处理一氧化碳或在导管后扎气球收集一氧化碳,作为尾气处理装置;(2)①在甲中,黑色粉末能被磁铁吸引,能全部与盐酸反应且有气泡,加入足量CuSO?溶液有红色物质生成,故甲组的固体产物是Fe;②一氧化碳和氧化铁反应的固体产物为黑色.可能是铁粉、四氧化三铁或二者的混合物,在乙组中,生成物能被磁铁吸引,取黑色粉末加入盐酸,乙组无明显现象;取黑色粉末,加入足量CuSO?溶液,无明显现象,结合题给信息习猜测,乙组生成物是四氧化三铁,m?=4.8 g××100%=4.64 g;(3)甲、乙两组实验说明温度对CO和Fe?0?反应有影响,且均体现出CO的还原性。

6.答案 (1) H? (2) CuO+H?SO?═CuSO?+H?O

(3)mA=mB>mC

解析(1)常见的还原剂有碳单质、一氧化碳和氢气,X物质为常见气体,且方法1中发生置换反应,所以X是氢气(H?)。(2)氧化铜和稀硫酸反应生成硫酸铜和水,化学方程式为:CuO+H?S0?═CuSO?+H?O。(3)方法1是用氢气还原氧化铜,所以mA=mB;方法2中氧化铜与稀硫酸反应,有部分铜元素进入溶液中,剩余的铜单质的质量为m。,所以mC小于mA,即mA、mB、mC的大小关系为mA=mB>mC。

1.答案(1)吸收反应生成的CO? (2) 300 (3) -段时间后,A装置中的长导管管口不再有气泡冒出 (4)5:6:2

解析(1)碱石灰能吸收二氧化碳,因此B装置的作用是吸收反应生成的二氧化碳:(2)根据题图可知在300 qC以上时,固体质量减少最多,300℃和400℃效果一样,因此选择热分解装置的温度至少要达到300 ℃以上:(3)碱式碳酸锌加热分解产生二氧化碳和水,加热一段时间后碱式碳酸锌全部分解,此时不再产生二氧化碳和水,因此A装置中的长导管管口不再有气泡冒出;(4)A装置的作用是吸收水分,即生成水5.4 g,B装置的作用是吸收二氧化碳,即生成二氧化碳8.8 g,根据质量守恒定律,生成氧化锌的质量为:54.7 g-5.4 g-8.8 g=40.5 g,比较z、y、z的个数,则比较锌、氢、碳原子的个数即可,根据质量守恒定律,Zn、H、C的原子个数比.

2.答案(1)2 (2)由质量守恒定律可知,反应产生的氢气质量为371.84 g-371.24 g=0.6 g,

设参加反应的铝质量为x.

2A1+2NaOH+H?O═2NaA1O?+3H?↑

54 6

x 0.6 g

解得:x=25.4 g

样品中铝的质量分数是:×100%=27%

答:样品中铝的质量分数为27%。

(3) BC

解析(1)由质量守恒定律可知,铝的原子个数是2个,则NaA1O?前边的化学计量数应为“2”;(3)向锥形瓶中倒入样品时,撒出了部分粉末,导致产生气体少,而计算时样品的质量依旧按照20 g计算,所以测量结果偏小;在反应过程中有水蒸气逸出,会使测定的氢气的质量变大,求出铝的质量偏大,使测量结果偏高;没有等装置中氢气全部排尽就称量,装置的质量偏小,会使测定的氢气的质量偏大,求出铝的质量偏大,会使测量结果偏高。

3.答案 (1)Ca(OH)?微溶于水,其溶液中溶质质量分数不可能为10%

(2)酚酞NaCl NaCl溶液呈中性,不能使无色酚酞溶液变红色

(3)甲氯化钙溶液产生白色沉淀CaCl?+Na?CO?═CaCO?↓+2NaCl ①氢氧化钙 ②AB

解析(1)氢氧化钙常温下的溶解度约为0.17 g,Ca(OH):微溶于水,其溶液中溶质质量分数不可能为10%;(2)氢氧化钠、碳酸钠的水溶液为碱性,能使酚酞溶液变红,而氯化钠溶液呈中性,不能使酚酞溶液变色;(3)[进行实验]选择甲同学方案进行实验,氯化钙能与碳酸钠溶液反应产生白色沉淀:

[实验反思]①碳酸钠能与氢氧化钙反应产生白色沉淀,故可以使用氢氧化钙溶液;②无法辨认的药品,直接倒掉不合理。

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿