九年级语文鱼我所欲也[上学期]

文档属性

| 名称 | 九年级语文鱼我所欲也[上学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 173.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2006-09-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

学科:语文

教学内容:鱼我所欲也

本文是《孟子》的精粹,一直为人们所传诵。本篇课文通过两种人生观的对比,有力地阐述了义重于生,不义重于死,做人要“舍生取义”的道理。全文明畅犀利,析理精深,论证严密,文笔精练,气势恢宏,让我们共同去领略——

1.反复朗读,理解课文的内容,以至背诵。

2.学习并积累重点词语。

3.体会作者运用对比论证的方法论证中心论点的写法。

走近作者

一、作者简介

孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,战国时期邹(今山东邹县)人。曾受业于孔子的孙子子思的门人,继承并发展了孔子的学说,是继孔子之后儒家学派的一位大师,有“亚圣”之称。战国时期的思想家、教育家,政治上主张行“仁政”。

二、作品信息

《孟子》是儒家经典著作之一,是记录战国时期思想家孟轲的思想和政治言论的一部书,是由孟轲及其门人共同编写的。文章气势充沛,感情强烈,笔带锋芒,富于鼓动性,纵横捭阖,妙趣横生。全书共七篇,二百六十一章。

融入文本

一、整体解读

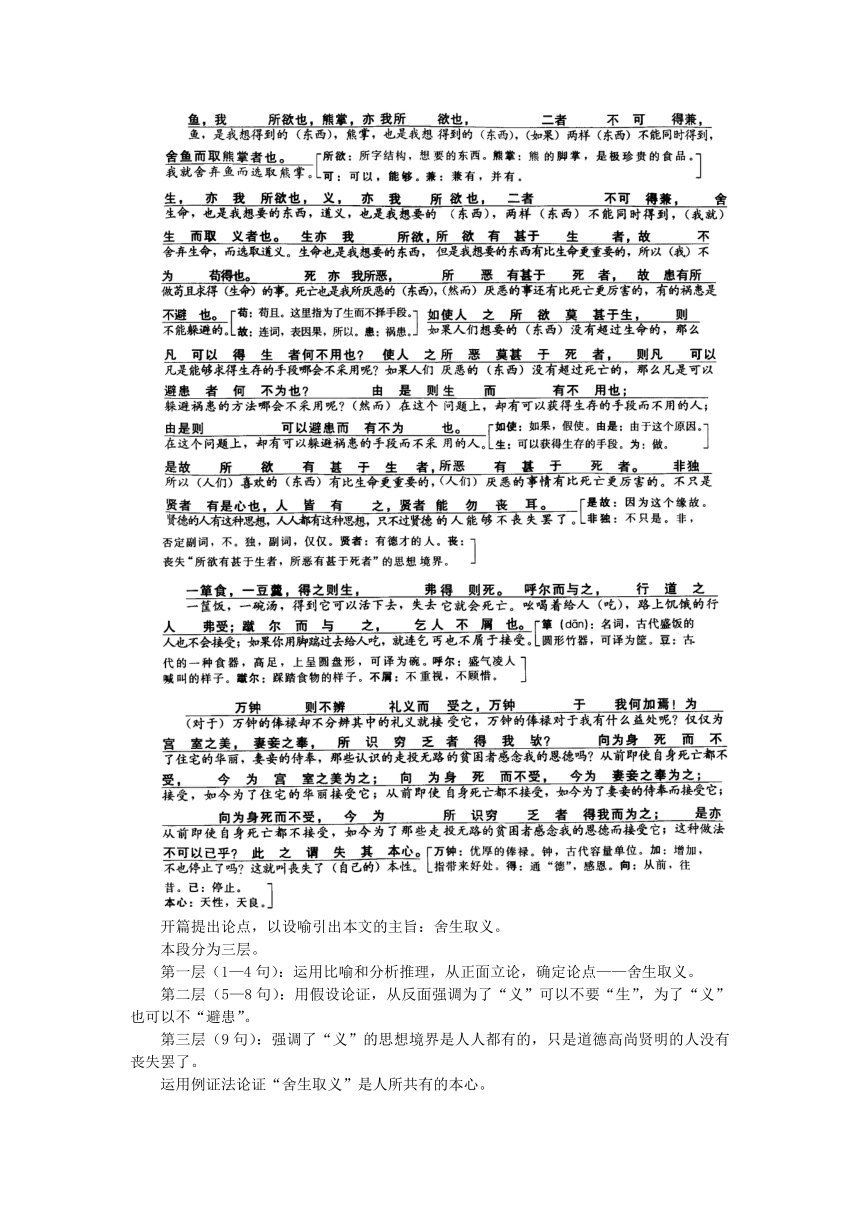

开篇提出论点,以设喻引出本文的主旨:舍生取义。

本段分为三层。

第一层(1—4句):运用比喻和分析推理,从正面立论,确定论点——舍生取义。

第二层(5—8句):用假设论证,从反面强调为了“义”可以不要“生”,为了“义”也可以不“避患”。

第三层(9句):强调了“义”的思想境界是人人都有的,只是道德高尚贤明的人没有丧失罢了。

运用例证法论证“舍生取义”是人所共有的本心。

运用例证法从反面论证舍义取利就是丧失本心,同时也采用排比修辞和对比方式进行论证。

与第二段在结构上是并列关系,互为对照,论证充沛,深刻,精辟。

二、问题研讨

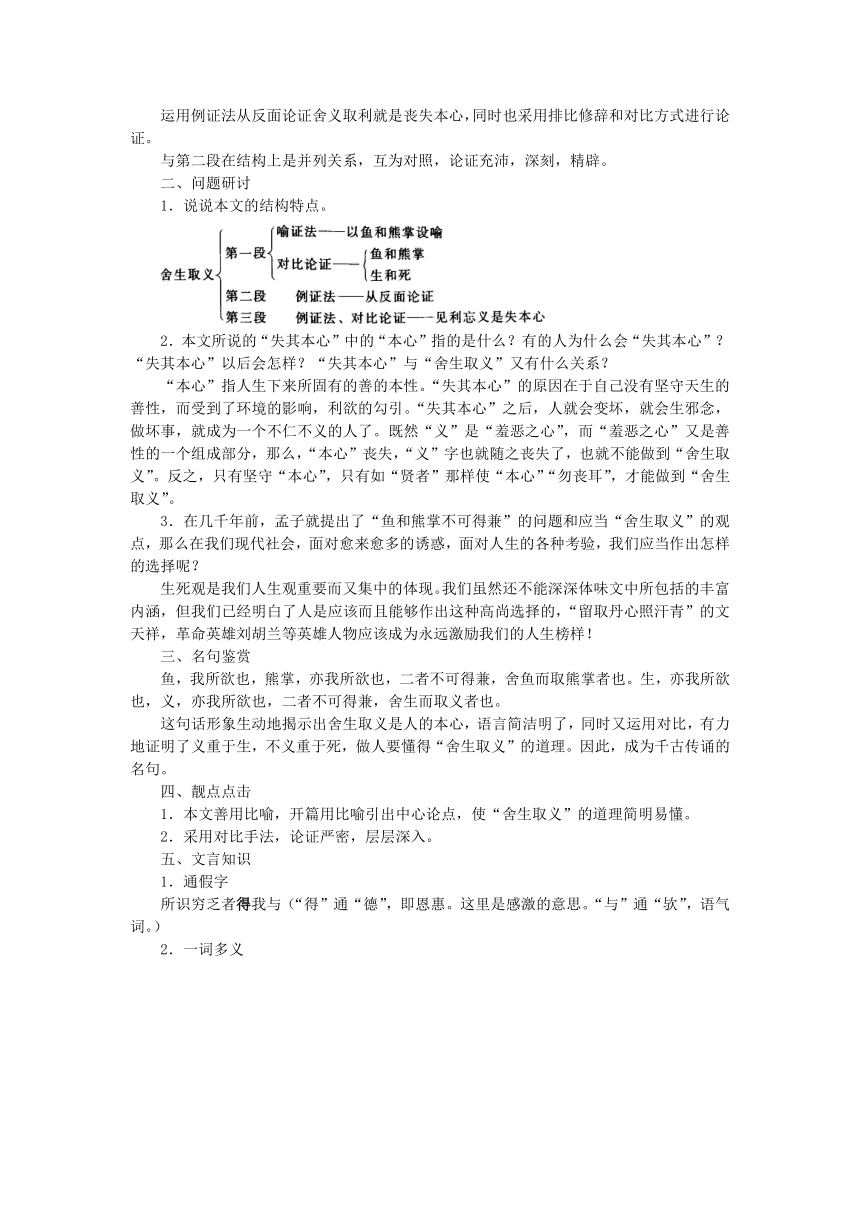

1.说说本文的结构特点。

2.本文所说的“失其本心”中的“本心”指的是什么?有的人为什么会“失其本心”?“失其本心”以后会怎样?“失其本心”与“舍生取义”又有什么关系?

“本心”指人生下来所固有的善的本性。“失其本心”的原因在于自己没有坚守天生的善性,而受到了环境的影响,利欲的勾引。“失其本心”之后,人就会变坏,就会生邪念,做坏事,就成为一个不仁不义的人了。既然“义”是“羞恶之心”,而“羞恶之心”又是善性的一个组成部分,那么,“本心”丧失,“义”字也就随之丧失了,也就不能做到“舍生取义”。反之,只有坚守“本心”,只有如“贤者”那样使“本心”“勿丧耳”,才能做到“舍生取义”。

3.在几千年前,孟子就提出了“鱼和熊掌不可得兼”的问题和应当“舍生取义”的观点,那么在我们现代社会,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应当作出怎样的选择呢?

生死观是我们人生观重要而又集中的体现。我们虽然还不能深深体味文中所包括的丰富内涵,但我们已经明白了人是应该而且能够作出这种高尚选择的,“留取丹心照汗青”的文天祥,革命英雄刘胡兰等英雄人物应该成为永远激励我们的人生榜样!

三、名句鉴赏

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

这句话形象生动地揭示出舍生取义是人的本心,语言简洁明了,同时又运用对比,有力地证明了义重于生,不义重于死,做人要懂得“舍生取义”的道理。因此,成为千古传诵的名句。

四、靓点点击

1.本文善用比喻,开篇用比喻引出中心论点,使“舍生取义”的道理简明易懂。

2.采用对比手法,论证严密,层层深入。

五、文言知识

1.通假字

所识穷乏者得我与(“得”通“德”,即恩惠。这里是感激的意思。“与”通“欤”,语气词。)

2.一词多义

3.古今异义

①一豆羹(豆:古代盛肉或其他食品的器皿,现常为“豆子”类名称。)

②是亦不可以已乎(是:这,今常用作判断词。)

4.古汉语句式

①判断句

A.鱼,我所欲也(“……也”表判断。句意:鱼,是我喜爱的。)

B.舍鱼而取熊掌者也(“……者也”表判断。句意:舍弃鱼而选取熊掌。)

②倒装句

A.万钟于我何加焉(宾语前置句。疑问句中,疑问代词“何”做动词“加”的宾语,意思是“什么”。句意:优厚的俸禄对于我有什么益处呢?)

B.所欲有甚于生者(介词结构后置句。介词“于”是“比”的意思。句意:喜爱的有比生命更重要的。)

体验活动

说说《论语》和《孟子》论述风格的不同。

《论语》各章都是三言两语,或片言只语,言简意赅,耐人寻味,给人以深刻的启迪。《孟子》有论点、论证,讲道理,摆事实,结构严谨,语势通畅,极富雄辩性,令人信服。

1.生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。——匈牙利,裴多菲

2.人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——文天祥

3.富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移,此之谓大丈夫。——《孟子》

4.砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。——夏明翰

5.投身革命即为家,血雨腥风应有涯。取义成仁今日事,人间遍种自由花。——陈毅

练习全解

一、熟读课文,结合古往今来志士仁人的感人事迹,谈谈你对课文主旨的理解。

本文的主旨是舍生而取义。此题旨在对课文内容的了解和对主旨的把握,结合古往今来志士仁人的感人事迹谈可以让同学们理解理论和实践的关系。

二、把下列句子翻译成白话文。

1.生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

生命,也是我想要得到的,正义,也是我想要得到的,如果两种东西不能同时得到,(我就)舍弃生命而得到正义。

2.生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

生是我想要得到的,然而我要得到的东西有比生命更重要的,所以我不会去干苟且偷生的事。

3.非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不只是贤德的人有这种思想,人人都有这种思想,只不过贤德的人能够不丧失罢了。

三、背诵课文。

要求同上一课的背诵作业。

自主实践

一、语言实践

1.用课文原句填空。

(1)生,亦我所欲也, ,二者不可得兼,

(2)呼尔而与之, ; ,乞人不屑也。

2.解释下列粗体字。

(1)二者不可得兼 (2)故不为苟得也

(3)所识穷乏者得我欤 (4)故患有所不避也

(5)贤者能勿丧耳 (6)蹴尔而与之

3.翻译下列句子。

(1)生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

(2)生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

(3)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

4.请结合古往今来志士仁人的感人事迹,谈谈你对课文主旨的理解。

二、阅读实践

(一)

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?由是则生而有不用也;由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

5.这段话阐述了什么道理?

6.本段采用了哪些论证方法论证论点?

7.解释下列粗体字。

(二)指之不若人则知恶之

孟子曰:“今有无名之指屈而不能信(信,通“申”,伸),非疾病害事也,如有能信之者,则不远秦、楚之路,为指之不若人也。指不若人,则知恶之;心不若人,则不知恶,此之谓不知类也。

(选自《孟子·告子上》)

8.翻译下列句子。

(1)不远秦、楚之路。

(2)指不若人,则知恶之;心不若人,则不知恶,此之谓不知类也。

9.此文段阐述了怎样的道理?

参考答案

1.(1)义,亦我所欲也 舍生而取义者也(2)行道之人弗受 蹴尔而与之

2.(1)能够。(2)得到,获得。(3)通“德”,感恩。(4)所以。(5)丧失。(6)践踏。

3.(1)生命,也是我想要得到的,正义,也是我想要得到的,如果两种东西不能同时得到,(我就)舍弃生命而得到正义。(2)生是我想要得到的,然而我要得到的东西有比生命更重要的,所以我不会去干苟且偷生的事。(3)不只是贤德的人有这种思想,人人都有这种思想,只不过贤德的人能够不丧失罢了。

4.略。

5.舍生而取义。

6.运用喻证法和正反对比论证证明“义”比生命更可贵,“不义”比死更可恶。

7.(1)比 对 (2)这 这种 (3)做 采用

8.(1)不以去秦国去楚国的路途为远。(2)手指头不如别人,知道厌恶它,心性(思想)不如别人,竟不知道厌恶它,这就是不分轻重。

9.孟子认为,身体的缺陷与丑美是次要的,一个人的高尚或卑劣,不能拿它去衡量。而思想品德的善恶才是主要的,才是衡量一个人的标准。但是有人竟只追求外表的“美”,而不顾思想品德的“丑”。所以他认为,这种人是不明事理,不分轻重的人。

教学内容:鱼我所欲也

本文是《孟子》的精粹,一直为人们所传诵。本篇课文通过两种人生观的对比,有力地阐述了义重于生,不义重于死,做人要“舍生取义”的道理。全文明畅犀利,析理精深,论证严密,文笔精练,气势恢宏,让我们共同去领略——

1.反复朗读,理解课文的内容,以至背诵。

2.学习并积累重点词语。

3.体会作者运用对比论证的方法论证中心论点的写法。

走近作者

一、作者简介

孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,战国时期邹(今山东邹县)人。曾受业于孔子的孙子子思的门人,继承并发展了孔子的学说,是继孔子之后儒家学派的一位大师,有“亚圣”之称。战国时期的思想家、教育家,政治上主张行“仁政”。

二、作品信息

《孟子》是儒家经典著作之一,是记录战国时期思想家孟轲的思想和政治言论的一部书,是由孟轲及其门人共同编写的。文章气势充沛,感情强烈,笔带锋芒,富于鼓动性,纵横捭阖,妙趣横生。全书共七篇,二百六十一章。

融入文本

一、整体解读

开篇提出论点,以设喻引出本文的主旨:舍生取义。

本段分为三层。

第一层(1—4句):运用比喻和分析推理,从正面立论,确定论点——舍生取义。

第二层(5—8句):用假设论证,从反面强调为了“义”可以不要“生”,为了“义”也可以不“避患”。

第三层(9句):强调了“义”的思想境界是人人都有的,只是道德高尚贤明的人没有丧失罢了。

运用例证法论证“舍生取义”是人所共有的本心。

运用例证法从反面论证舍义取利就是丧失本心,同时也采用排比修辞和对比方式进行论证。

与第二段在结构上是并列关系,互为对照,论证充沛,深刻,精辟。

二、问题研讨

1.说说本文的结构特点。

2.本文所说的“失其本心”中的“本心”指的是什么?有的人为什么会“失其本心”?“失其本心”以后会怎样?“失其本心”与“舍生取义”又有什么关系?

“本心”指人生下来所固有的善的本性。“失其本心”的原因在于自己没有坚守天生的善性,而受到了环境的影响,利欲的勾引。“失其本心”之后,人就会变坏,就会生邪念,做坏事,就成为一个不仁不义的人了。既然“义”是“羞恶之心”,而“羞恶之心”又是善性的一个组成部分,那么,“本心”丧失,“义”字也就随之丧失了,也就不能做到“舍生取义”。反之,只有坚守“本心”,只有如“贤者”那样使“本心”“勿丧耳”,才能做到“舍生取义”。

3.在几千年前,孟子就提出了“鱼和熊掌不可得兼”的问题和应当“舍生取义”的观点,那么在我们现代社会,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应当作出怎样的选择呢?

生死观是我们人生观重要而又集中的体现。我们虽然还不能深深体味文中所包括的丰富内涵,但我们已经明白了人是应该而且能够作出这种高尚选择的,“留取丹心照汗青”的文天祥,革命英雄刘胡兰等英雄人物应该成为永远激励我们的人生榜样!

三、名句鉴赏

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

这句话形象生动地揭示出舍生取义是人的本心,语言简洁明了,同时又运用对比,有力地证明了义重于生,不义重于死,做人要懂得“舍生取义”的道理。因此,成为千古传诵的名句。

四、靓点点击

1.本文善用比喻,开篇用比喻引出中心论点,使“舍生取义”的道理简明易懂。

2.采用对比手法,论证严密,层层深入。

五、文言知识

1.通假字

所识穷乏者得我与(“得”通“德”,即恩惠。这里是感激的意思。“与”通“欤”,语气词。)

2.一词多义

3.古今异义

①一豆羹(豆:古代盛肉或其他食品的器皿,现常为“豆子”类名称。)

②是亦不可以已乎(是:这,今常用作判断词。)

4.古汉语句式

①判断句

A.鱼,我所欲也(“……也”表判断。句意:鱼,是我喜爱的。)

B.舍鱼而取熊掌者也(“……者也”表判断。句意:舍弃鱼而选取熊掌。)

②倒装句

A.万钟于我何加焉(宾语前置句。疑问句中,疑问代词“何”做动词“加”的宾语,意思是“什么”。句意:优厚的俸禄对于我有什么益处呢?)

B.所欲有甚于生者(介词结构后置句。介词“于”是“比”的意思。句意:喜爱的有比生命更重要的。)

体验活动

说说《论语》和《孟子》论述风格的不同。

《论语》各章都是三言两语,或片言只语,言简意赅,耐人寻味,给人以深刻的启迪。《孟子》有论点、论证,讲道理,摆事实,结构严谨,语势通畅,极富雄辩性,令人信服。

1.生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。——匈牙利,裴多菲

2.人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——文天祥

3.富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移,此之谓大丈夫。——《孟子》

4.砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。——夏明翰

5.投身革命即为家,血雨腥风应有涯。取义成仁今日事,人间遍种自由花。——陈毅

练习全解

一、熟读课文,结合古往今来志士仁人的感人事迹,谈谈你对课文主旨的理解。

本文的主旨是舍生而取义。此题旨在对课文内容的了解和对主旨的把握,结合古往今来志士仁人的感人事迹谈可以让同学们理解理论和实践的关系。

二、把下列句子翻译成白话文。

1.生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

生命,也是我想要得到的,正义,也是我想要得到的,如果两种东西不能同时得到,(我就)舍弃生命而得到正义。

2.生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

生是我想要得到的,然而我要得到的东西有比生命更重要的,所以我不会去干苟且偷生的事。

3.非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不只是贤德的人有这种思想,人人都有这种思想,只不过贤德的人能够不丧失罢了。

三、背诵课文。

要求同上一课的背诵作业。

自主实践

一、语言实践

1.用课文原句填空。

(1)生,亦我所欲也, ,二者不可得兼,

(2)呼尔而与之, ; ,乞人不屑也。

2.解释下列粗体字。

(1)二者不可得兼 (2)故不为苟得也

(3)所识穷乏者得我欤 (4)故患有所不避也

(5)贤者能勿丧耳 (6)蹴尔而与之

3.翻译下列句子。

(1)生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。

(2)生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

(3)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

4.请结合古往今来志士仁人的感人事迹,谈谈你对课文主旨的理解。

二、阅读实践

(一)

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不避也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以避患者何不为也?由是则生而有不用也;由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

5.这段话阐述了什么道理?

6.本段采用了哪些论证方法论证论点?

7.解释下列粗体字。

(二)指之不若人则知恶之

孟子曰:“今有无名之指屈而不能信(信,通“申”,伸),非疾病害事也,如有能信之者,则不远秦、楚之路,为指之不若人也。指不若人,则知恶之;心不若人,则不知恶,此之谓不知类也。

(选自《孟子·告子上》)

8.翻译下列句子。

(1)不远秦、楚之路。

(2)指不若人,则知恶之;心不若人,则不知恶,此之谓不知类也。

9.此文段阐述了怎样的道理?

参考答案

1.(1)义,亦我所欲也 舍生而取义者也(2)行道之人弗受 蹴尔而与之

2.(1)能够。(2)得到,获得。(3)通“德”,感恩。(4)所以。(5)丧失。(6)践踏。

3.(1)生命,也是我想要得到的,正义,也是我想要得到的,如果两种东西不能同时得到,(我就)舍弃生命而得到正义。(2)生是我想要得到的,然而我要得到的东西有比生命更重要的,所以我不会去干苟且偷生的事。(3)不只是贤德的人有这种思想,人人都有这种思想,只不过贤德的人能够不丧失罢了。

4.略。

5.舍生而取义。

6.运用喻证法和正反对比论证证明“义”比生命更可贵,“不义”比死更可恶。

7.(1)比 对 (2)这 这种 (3)做 采用

8.(1)不以去秦国去楚国的路途为远。(2)手指头不如别人,知道厌恶它,心性(思想)不如别人,竟不知道厌恶它,这就是不分轻重。

9.孟子认为,身体的缺陷与丑美是次要的,一个人的高尚或卑劣,不能拿它去衡量。而思想品德的善恶才是主要的,才是衡量一个人的标准。但是有人竟只追求外表的“美”,而不顾思想品德的“丑”。所以他认为,这种人是不明事理,不分轻重的人。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)