粤教版化学九年级上册单元测试卷附答案第二章空气、物质的构成(含解析答案)

文档属性

| 名称 | 粤教版化学九年级上册单元测试卷附答案第二章空气、物质的构成(含解析答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 49.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2019-11-01 15:47:46 | ||

图片预览

文档简介

第二章测评附答案

1.下列物质中,属于纯净物的是( )

A.蒸馏水 B.雪碧饮料

C.河水 D.新鲜空气

2.在中央电视台发布的重点城市空气质量日报中可看到,造成空气污染的首要污染物是可吸入颗粒物和二氧化硫。下列对其形成主要原因的分析不合理的是( )

A.环境绿化不好,粉尘随风飘扬 B.生活和生产中燃烧煤炭

C.工业生产排放废水 D.机动车排放尾气

3.关于分子、原子、离子的描述中,不正确的是( )

A.它们都是电中性的粒子

B.原子可以构成分子,也可以形成离子

C.它们都能直接构成物质

D.它们都在不断运动

4.盛夏季节,酷暑难耐,若在园林中散步则是另外一种感觉,阵阵花香扑鼻而来,令人心旷神怡。人能闻到花香这一现象说明分子是( )

A.可以分的 B.由原子组成

C.不停地运动着的 D.最小的一种粒子

5.一切原子不可缺少的粒子是( )

A.质子 B.质子、电子

C.质子、中子、电子 D.质子、中子

6.下列关于分子、原子的说法中,错误的是( )

A.原子是化学变化中的最小粒子

B.分子是保持物质化学性质的最小粒子

C.冰、雪、露水的分子都是水分子

D.液态物质的分子肉眼看得见,气态物质的分子肉眼看不见

7. 汽车安全气囊内所装化学物质,能在碰撞后10毫秒内生成一种空气中含量最多的气体,该气体是 ( )

A.氧气 B.二氧化碳

C.稀有气体 D.氮气

8. 铁丝在空气中灼热发红,但不能燃烧,这一事实与下列哪一因素关系密切( )

A.铁丝的表面积 B.氧气的浓度

C.燃烧区的温度 D.铁的着火点

9.1803年,道尔顿(英国)提出原子学说,对化学发展起了推动作用。其主要论点有:①物质是由原子构成的;②原子是微小的不可分割的实心球体;③同种元素的原子的性质和质量都相同。从现代观点看,这三个论点不确切的是( )

A.② B.②③

C.①② D.①②③

10.按体积计算,空气中含量最多的气体是__________,它大约占空气体积的百分比是_______;含量居第二位的气体是__________,它大约占空气体积的百分比是__________。

11.排放到空气中的有害物质,大致可以分为__________和__________两大类。从世界范围看,排放到空气中的气体污染物较多的是__________、__________、__________等。

12.一个水分子中有__________个原子核,__________个质子,一个镁离子核外有__________个电子。

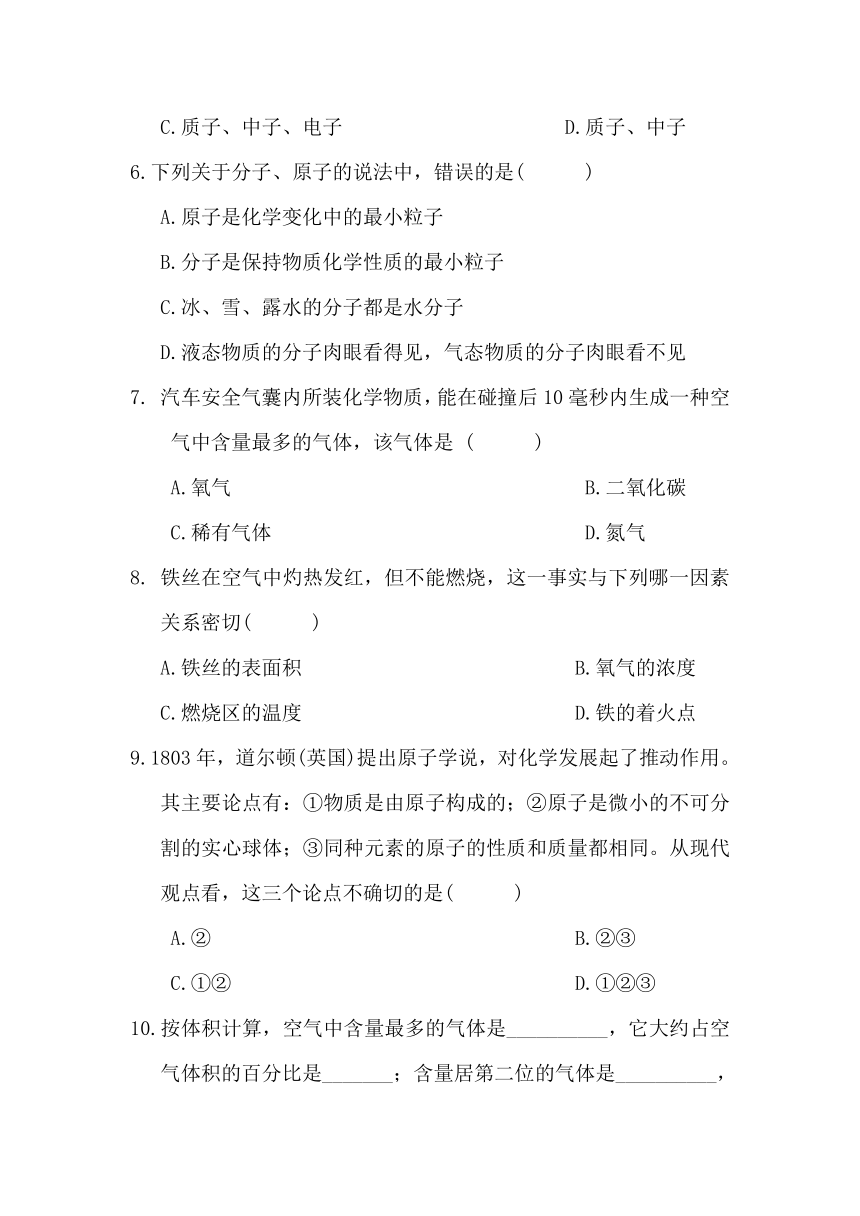

13.某同学用如图2-11装置粗略地测定空气中氧气的体积分数。图中烧杯上方玻璃管(预先固定好)中部有一可滑动的活塞,活塞左端管内有密封的空气,活塞右端的玻璃管口跟空气连通,实验开始前活塞处在刻度为5 cm处。

图2-11

(1)向烧杯中加入适量水,与生石灰反应的目的是_______________。

(2)可观察到玻璃管内发生的现象是:

①白磷(足量) __________________,

②活塞向(填“左”或“右”)_________移动。

(3)实验结束后,恢复到常温,活塞应停在约_________厘米处,据此可得出结论是_________。

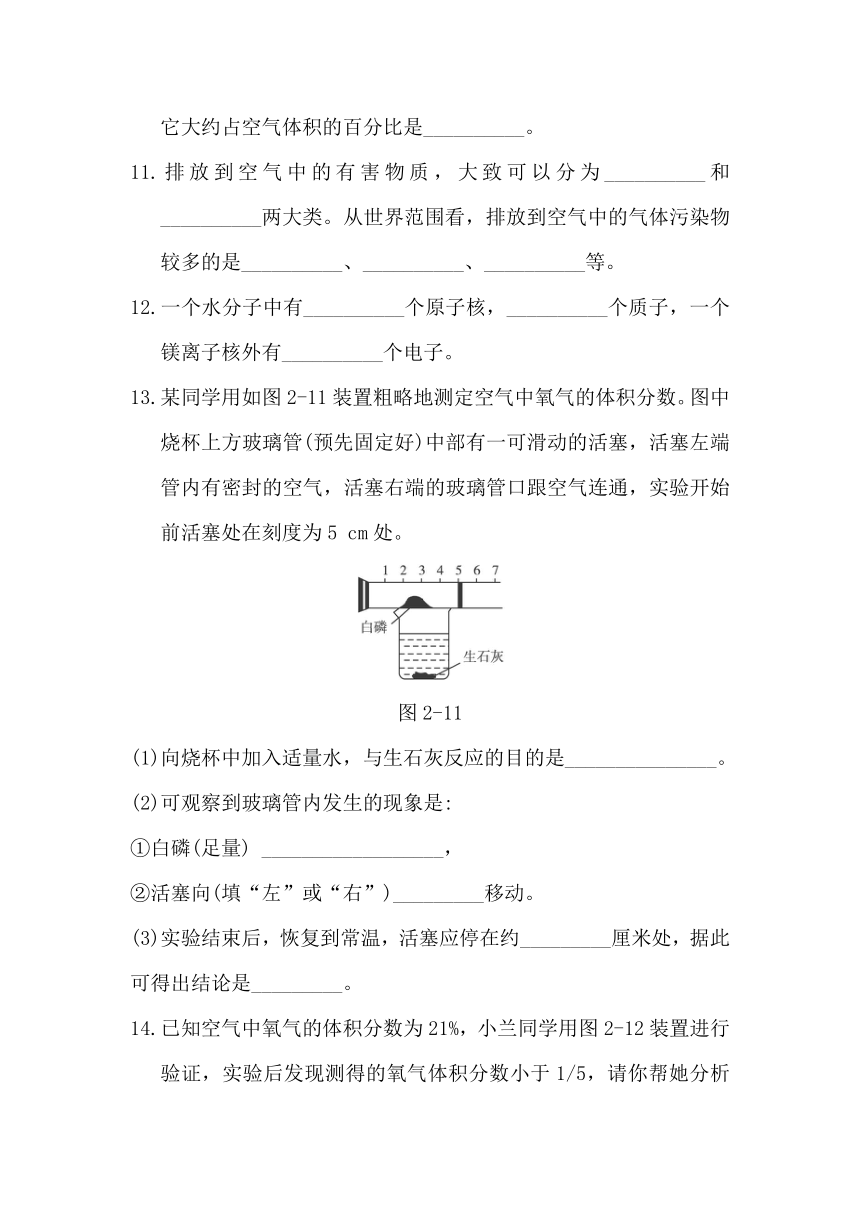

14.已知空气中氧气的体积分数为21%,小兰同学用图2-12装置进行验证,实验后发现测得的氧气体积分数小于1/5,请你帮她分析造成这种结果的可能原因(至少答两点): __________________ 。

图2-12

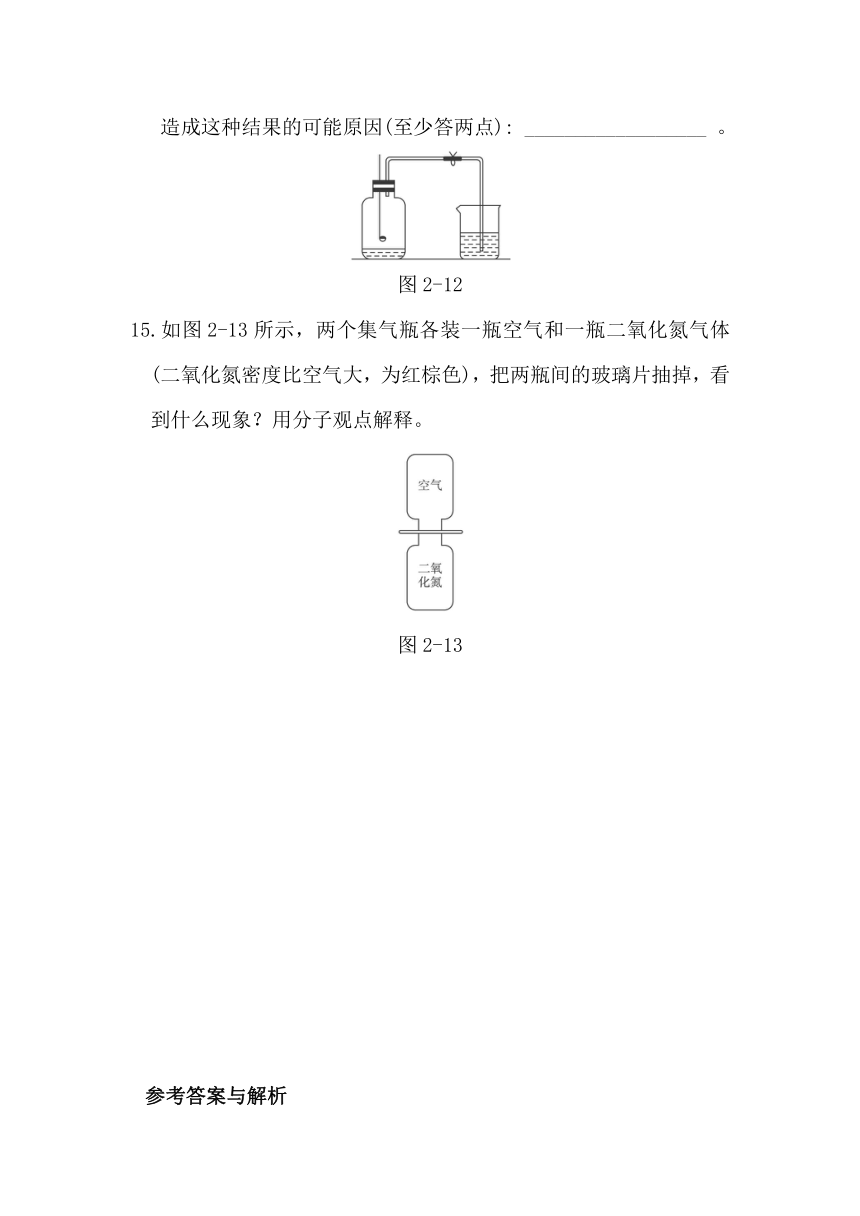

15.如图2-13所示,两个集气瓶各装一瓶空气和一瓶二氧化氮气体(二氧化氮密度比空气大,为红棕色),把两瓶间的玻璃片抽掉,看到什么现象?用分子观点解释。

图2-13

参考答案与解析

1.思路解析:本题考查了纯净物和混合物的概念,我们知道,纯净物只有一种物质组成,而混合物是由两种或两种以上的物质组成的。以上四个选项中,B、C、D选项都不只含有一种物质,所以都不正确。

答案:A

2.思路解析:造成空气污染的首要污染物是可吸入颗粒物和二氧化硫,悬浮颗粒超标,主要是大规模不规范的城市建设造成的,二氧化硫过多主要是煤的燃烧造成的。

答案:D

3.思路解析:分子、原子和离子是构成物质的三种粒子,它们的基本性质相似:质量和体积都很小;都在不断运动;之间都有间隔。分子都是由原子构成的,由于构成原子的原子核和核外电子所带的电量相等,电性相反,所以原子不显电性,由原子构成的分子也不显电性。原子得失电子后形成离子,所以离子不是电中性的。

答案:A

4.思路解析:本题考查了分子的基本性质的应用,我们可以应用分子运动论的观点解释生活中的现象。构成花香的分子在不断运动,接触到我们的嗅觉细胞,所以我们可以闻到花香。

答案:C

5.思路解析:原子都是由原子核和核外电子构成的,原子核一般是由质子和中子构成的,有一种氢原子其原子核内没有中子,所以构成原子的粒子一定有质子、电子。

答案:B

6.思路解析:任何物质都有三态变化,三态间的变化只是分子之间的间隔发生变化,分子本身并没有改变;无论什么物质,无论什么状态,我们观察到的颜色等现象都是大量粒子的聚合体表现的宏观现象,而单个的粒子很小,是肉眼无法可以看见的。

答案:D

7.思路解析:空气中氮气的含量最多,约占空气体积的78%。

答案:D

8.思路解析:物质在氧气中燃烧的现象不仅和物质本身的性质有关还和氧气的浓度有关。温度只是反应条件。

答案:B

9.思路解析:构成物质的粒子有分子、原子和离子;原子一般是由质子、中子和电子构成,它不是不可分割的实心球体;核内的质子数决定了元素的种类,原子的质量主要集中在原子核上,同种元素的原子可能含有不同的中子数,但它们的质子数一定相同。

答案:D

10.思路解析:本题主要考查空气中各种成分的含量,在空气中,氮气所占的比例最大,约占空气体积的4/5,其次是氧气,约占空气体积的1/5。

答案:氮气 78% 氧气 21%

11.思路解析:本题主要涉及空气的污染与防治问题,排放到大气中的有害气体和粉尘是造成空气质量下降的主要原因,在大气污染物中,氮、硫的氧化物是主要的气体污染物。

答案:粉尘 有害气体 二氧化硫 一氧化碳二氧化氮

12.思路解析:分子、原子等基本粒子具有可数性和可分性,也就是说可以查个数,也可以再分。分子是由原子构成的,一个原子只有一个原子核,而分子中的原子核是所有原子中含有的总和,原子变成离子后,电子的数目要相应的发生变化。

答案:3 10 10

13.思路解析:测定空气中氧气的组成,可联系教材中的演示实验,该题属不同命题,但原理是一致的。白磷燃烧需满足可燃物燃烧所需的两个条件,生石灰和水反应的目的是产生热量,使玻璃管中的白磷达到着火点而燃烧。白磷燃烧时,产生大量的白烟,放出大量热,使管内气体膨胀,气压变大,故活塞右移,待玻璃管冷却后,因管内氧气消耗而且生成固体P2O5,造成左端玻璃管内气压小于燃烧前气压,右端活塞则在大气压的推动下向左移动(约1 cm ),处在4 cm的位置上,即移动了玻璃管内体积的1/5,从而证明氧气约占空气总体积的1/5。

答案: (1)产生热量,使白磷的温度达到着火点

(2)①燃烧 ②左

(3)4 氧气约占空气体积的1/5

14.思路解析:要着重分析瓶内氧气的体积变化和瓶内压强的变化。如果红磷不足,那么氧气有剩余,水进入的偏少。未等到冷却就打开止水夹,瓶内压强过大,水进入的也偏少。

答案:红磷不足或未等到冷却就打开止水夹

15.思路解析:从题给实验情景分析,用分子观点即利用分子的特性——分子不断运动和存在间隔的知识来解释。尽管处于下瓶的二氧化氮气体的密度比空气大,但由于二氧化氮分子和空气中各种分子都是在不断运动着的,把两瓶间的玻璃片抽掉后,二氧化氮分子不断地从下瓶运动到上瓶空气中各种分子的间隔中去,同样,空气中各种分子也不断地运动到二氧化氮分子的间隔中去,最后两瓶气体的分子达到均匀地混合,两瓶气体的颜色趋于一致。

答案:下瓶颜色变浅,上瓶颜色变深,最后上下两瓶气体颜色趋于一致,都呈淡红棕色。这种变化是分子不断运动的结果,也是分子之间有间隔的证明。

1.下列物质中,属于纯净物的是( )

A.蒸馏水 B.雪碧饮料

C.河水 D.新鲜空气

2.在中央电视台发布的重点城市空气质量日报中可看到,造成空气污染的首要污染物是可吸入颗粒物和二氧化硫。下列对其形成主要原因的分析不合理的是( )

A.环境绿化不好,粉尘随风飘扬 B.生活和生产中燃烧煤炭

C.工业生产排放废水 D.机动车排放尾气

3.关于分子、原子、离子的描述中,不正确的是( )

A.它们都是电中性的粒子

B.原子可以构成分子,也可以形成离子

C.它们都能直接构成物质

D.它们都在不断运动

4.盛夏季节,酷暑难耐,若在园林中散步则是另外一种感觉,阵阵花香扑鼻而来,令人心旷神怡。人能闻到花香这一现象说明分子是( )

A.可以分的 B.由原子组成

C.不停地运动着的 D.最小的一种粒子

5.一切原子不可缺少的粒子是( )

A.质子 B.质子、电子

C.质子、中子、电子 D.质子、中子

6.下列关于分子、原子的说法中,错误的是( )

A.原子是化学变化中的最小粒子

B.分子是保持物质化学性质的最小粒子

C.冰、雪、露水的分子都是水分子

D.液态物质的分子肉眼看得见,气态物质的分子肉眼看不见

7. 汽车安全气囊内所装化学物质,能在碰撞后10毫秒内生成一种空气中含量最多的气体,该气体是 ( )

A.氧气 B.二氧化碳

C.稀有气体 D.氮气

8. 铁丝在空气中灼热发红,但不能燃烧,这一事实与下列哪一因素关系密切( )

A.铁丝的表面积 B.氧气的浓度

C.燃烧区的温度 D.铁的着火点

9.1803年,道尔顿(英国)提出原子学说,对化学发展起了推动作用。其主要论点有:①物质是由原子构成的;②原子是微小的不可分割的实心球体;③同种元素的原子的性质和质量都相同。从现代观点看,这三个论点不确切的是( )

A.② B.②③

C.①② D.①②③

10.按体积计算,空气中含量最多的气体是__________,它大约占空气体积的百分比是_______;含量居第二位的气体是__________,它大约占空气体积的百分比是__________。

11.排放到空气中的有害物质,大致可以分为__________和__________两大类。从世界范围看,排放到空气中的气体污染物较多的是__________、__________、__________等。

12.一个水分子中有__________个原子核,__________个质子,一个镁离子核外有__________个电子。

13.某同学用如图2-11装置粗略地测定空气中氧气的体积分数。图中烧杯上方玻璃管(预先固定好)中部有一可滑动的活塞,活塞左端管内有密封的空气,活塞右端的玻璃管口跟空气连通,实验开始前活塞处在刻度为5 cm处。

图2-11

(1)向烧杯中加入适量水,与生石灰反应的目的是_______________。

(2)可观察到玻璃管内发生的现象是:

①白磷(足量) __________________,

②活塞向(填“左”或“右”)_________移动。

(3)实验结束后,恢复到常温,活塞应停在约_________厘米处,据此可得出结论是_________。

14.已知空气中氧气的体积分数为21%,小兰同学用图2-12装置进行验证,实验后发现测得的氧气体积分数小于1/5,请你帮她分析造成这种结果的可能原因(至少答两点): __________________ 。

图2-12

15.如图2-13所示,两个集气瓶各装一瓶空气和一瓶二氧化氮气体(二氧化氮密度比空气大,为红棕色),把两瓶间的玻璃片抽掉,看到什么现象?用分子观点解释。

图2-13

参考答案与解析

1.思路解析:本题考查了纯净物和混合物的概念,我们知道,纯净物只有一种物质组成,而混合物是由两种或两种以上的物质组成的。以上四个选项中,B、C、D选项都不只含有一种物质,所以都不正确。

答案:A

2.思路解析:造成空气污染的首要污染物是可吸入颗粒物和二氧化硫,悬浮颗粒超标,主要是大规模不规范的城市建设造成的,二氧化硫过多主要是煤的燃烧造成的。

答案:D

3.思路解析:分子、原子和离子是构成物质的三种粒子,它们的基本性质相似:质量和体积都很小;都在不断运动;之间都有间隔。分子都是由原子构成的,由于构成原子的原子核和核外电子所带的电量相等,电性相反,所以原子不显电性,由原子构成的分子也不显电性。原子得失电子后形成离子,所以离子不是电中性的。

答案:A

4.思路解析:本题考查了分子的基本性质的应用,我们可以应用分子运动论的观点解释生活中的现象。构成花香的分子在不断运动,接触到我们的嗅觉细胞,所以我们可以闻到花香。

答案:C

5.思路解析:原子都是由原子核和核外电子构成的,原子核一般是由质子和中子构成的,有一种氢原子其原子核内没有中子,所以构成原子的粒子一定有质子、电子。

答案:B

6.思路解析:任何物质都有三态变化,三态间的变化只是分子之间的间隔发生变化,分子本身并没有改变;无论什么物质,无论什么状态,我们观察到的颜色等现象都是大量粒子的聚合体表现的宏观现象,而单个的粒子很小,是肉眼无法可以看见的。

答案:D

7.思路解析:空气中氮气的含量最多,约占空气体积的78%。

答案:D

8.思路解析:物质在氧气中燃烧的现象不仅和物质本身的性质有关还和氧气的浓度有关。温度只是反应条件。

答案:B

9.思路解析:构成物质的粒子有分子、原子和离子;原子一般是由质子、中子和电子构成,它不是不可分割的实心球体;核内的质子数决定了元素的种类,原子的质量主要集中在原子核上,同种元素的原子可能含有不同的中子数,但它们的质子数一定相同。

答案:D

10.思路解析:本题主要考查空气中各种成分的含量,在空气中,氮气所占的比例最大,约占空气体积的4/5,其次是氧气,约占空气体积的1/5。

答案:氮气 78% 氧气 21%

11.思路解析:本题主要涉及空气的污染与防治问题,排放到大气中的有害气体和粉尘是造成空气质量下降的主要原因,在大气污染物中,氮、硫的氧化物是主要的气体污染物。

答案:粉尘 有害气体 二氧化硫 一氧化碳二氧化氮

12.思路解析:分子、原子等基本粒子具有可数性和可分性,也就是说可以查个数,也可以再分。分子是由原子构成的,一个原子只有一个原子核,而分子中的原子核是所有原子中含有的总和,原子变成离子后,电子的数目要相应的发生变化。

答案:3 10 10

13.思路解析:测定空气中氧气的组成,可联系教材中的演示实验,该题属不同命题,但原理是一致的。白磷燃烧需满足可燃物燃烧所需的两个条件,生石灰和水反应的目的是产生热量,使玻璃管中的白磷达到着火点而燃烧。白磷燃烧时,产生大量的白烟,放出大量热,使管内气体膨胀,气压变大,故活塞右移,待玻璃管冷却后,因管内氧气消耗而且生成固体P2O5,造成左端玻璃管内气压小于燃烧前气压,右端活塞则在大气压的推动下向左移动(约1 cm ),处在4 cm的位置上,即移动了玻璃管内体积的1/5,从而证明氧气约占空气总体积的1/5。

答案: (1)产生热量,使白磷的温度达到着火点

(2)①燃烧 ②左

(3)4 氧气约占空气体积的1/5

14.思路解析:要着重分析瓶内氧气的体积变化和瓶内压强的变化。如果红磷不足,那么氧气有剩余,水进入的偏少。未等到冷却就打开止水夹,瓶内压强过大,水进入的也偏少。

答案:红磷不足或未等到冷却就打开止水夹

15.思路解析:从题给实验情景分析,用分子观点即利用分子的特性——分子不断运动和存在间隔的知识来解释。尽管处于下瓶的二氧化氮气体的密度比空气大,但由于二氧化氮分子和空气中各种分子都是在不断运动着的,把两瓶间的玻璃片抽掉后,二氧化氮分子不断地从下瓶运动到上瓶空气中各种分子的间隔中去,同样,空气中各种分子也不断地运动到二氧化氮分子的间隔中去,最后两瓶气体的分子达到均匀地混合,两瓶气体的颜色趋于一致。

答案:下瓶颜色变浅,上瓶颜色变深,最后上下两瓶气体颜色趋于一致,都呈淡红棕色。这种变化是分子不断运动的结果,也是分子之间有间隔的证明。

同课章节目录

- 第一章 大家都来学化学

- 1.1 身边的化学

- 1.2 化学实验室之旅

- 1.3 物质的变化

- 1.4 物质性质的探究

- 第二章 空气、物质的构成

- 2.1 空气的成分

- 2.2 构成物质的微粒(Ⅰ)——分子

- 2.3 构成物质的微粒(Ⅱ)——原子和离子

- 2.4 辨别物质的元素组成

- 第三章 维持生命之气——氧气

- 3.1 氧气的性质和用途

- 3.2 制取氧气

- 3.3 燃烧条件与灭火原理

- 3.4 物质构成的表示式

- 第四章 生命之源——水

- 4.1 我们的水资源

- 4.2 水的组成

- 4.3 质量守恒定律

- 4.4 化学方程式

- 第五章 燃料

- 5.1 洁净的燃料——氢气

- 5.2 组成燃料的主要元素——碳

- 5.3 二氧化碳的性质和制法

- 5.4 古生物的“遗产”——化石燃料