12 桥 课件(共47张PPT)

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

桥

谈 歌

会写本课的生字,正确读写“咆哮、狂奔”等词语。

学习目标

1

2

有感情地朗读课文,了解课文在谋篇布局、刻画人物、描写环境等方面的表达特点。

3

感悟老支书在危难面前所表现出来的无私无畏、不徇私情、舍己救人的崇高精神。

谈歌,原名谭同占。1954年生。作家、记者,中国作家协会会员。1977年开始文学创作,1978年开始发表作品,迄今共发表长篇小说19部,中短篇小说千余篇,计有1500余万字。部分作品被译成法、日、英等文字介绍到国外。曾获《当代》《十月》《人民文学》《小说选刊》《小说月报》奖。

作者介绍

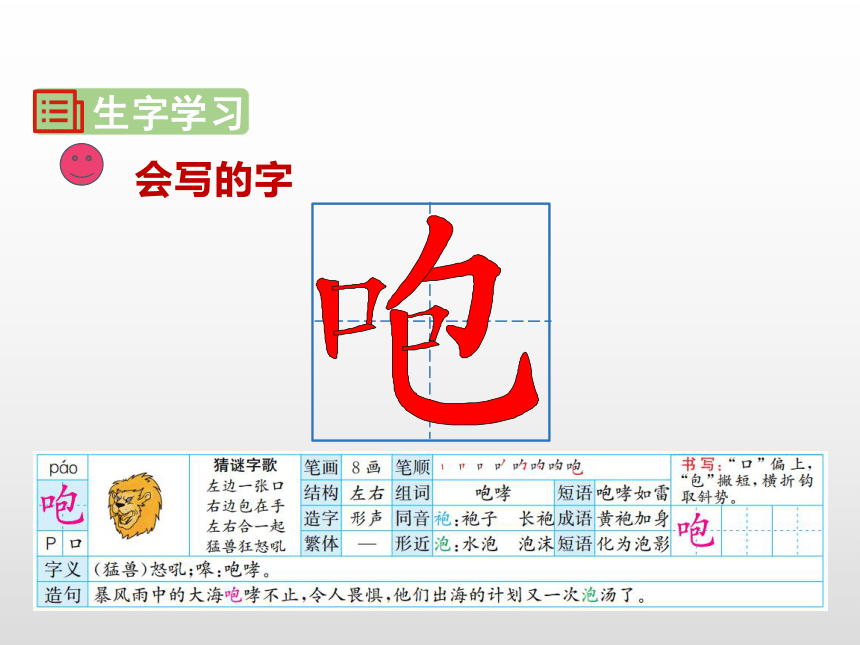

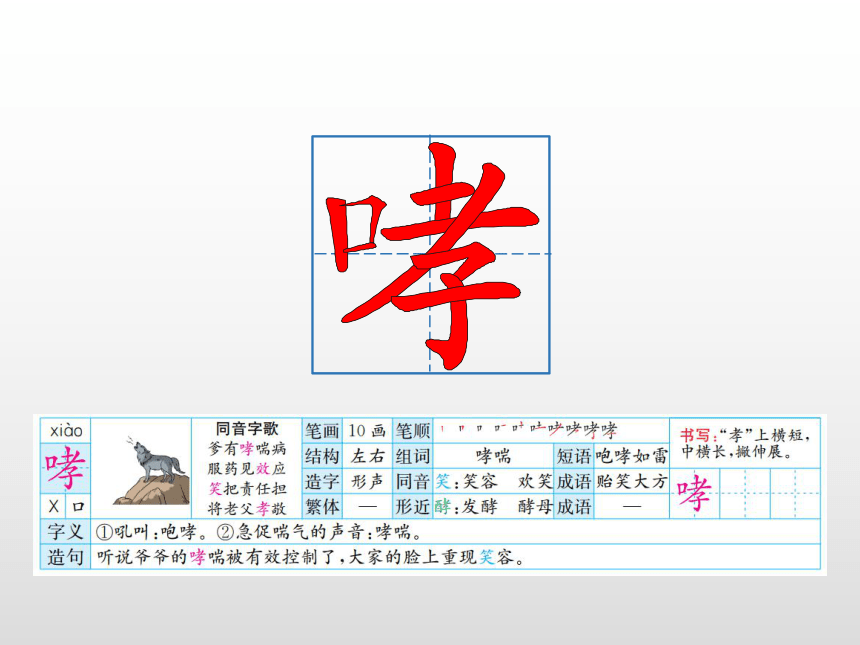

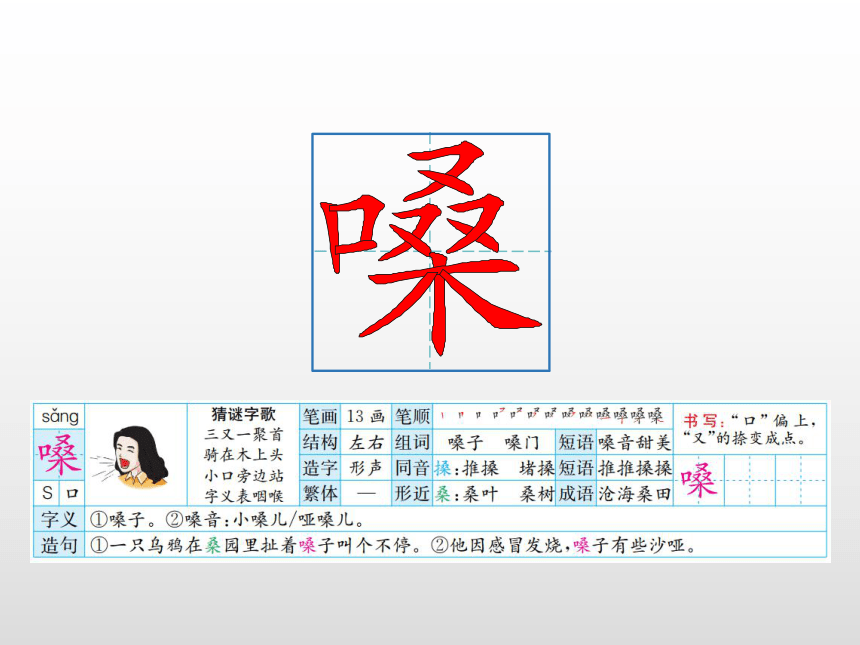

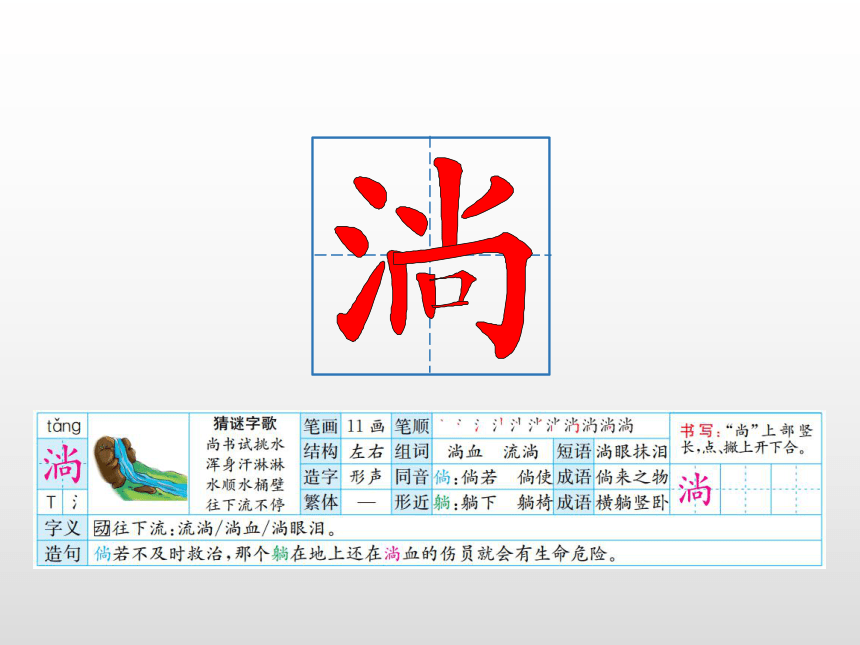

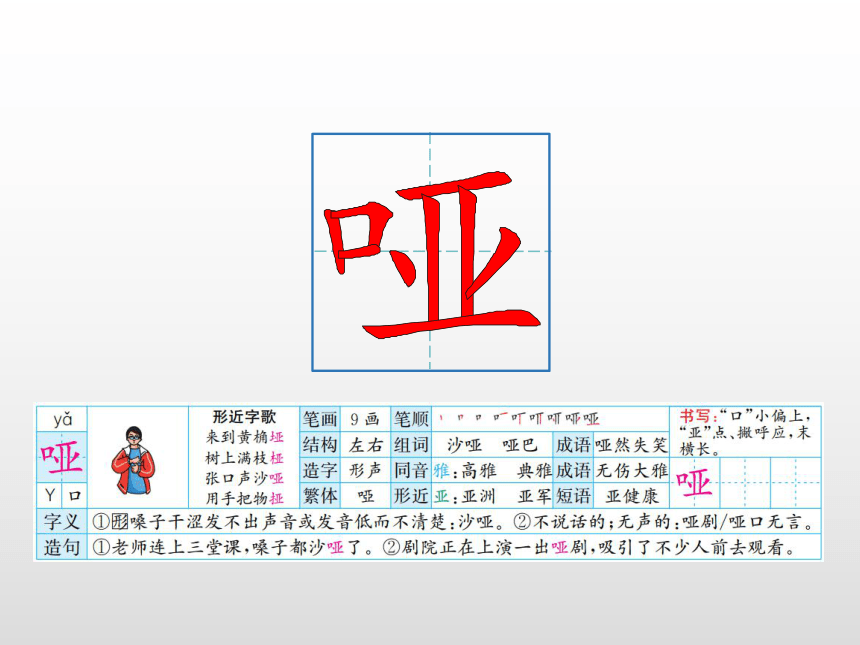

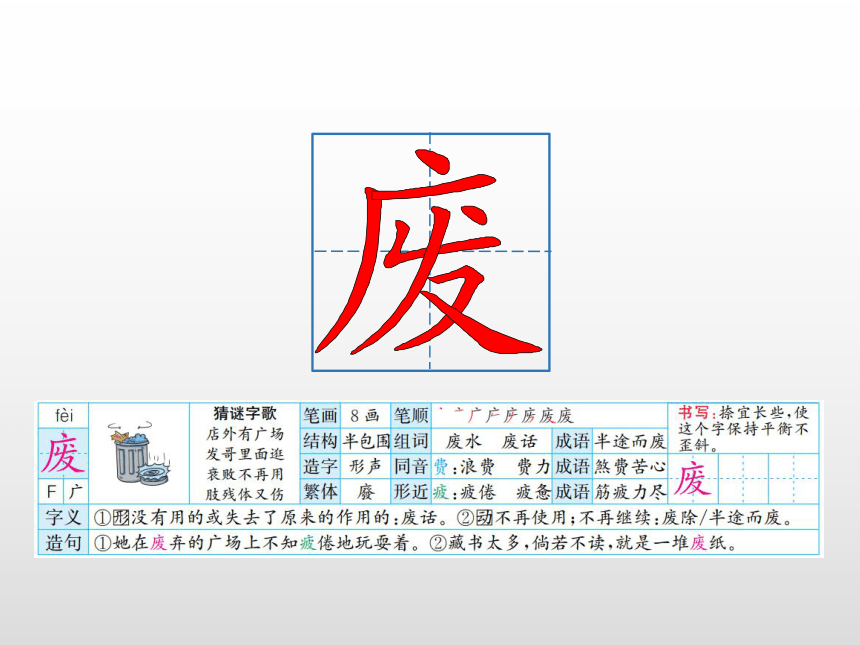

会写的字

生字学习

多音字

chōnɡ:冲锋 首当其冲

chònɡ:冲床

hōnɡ:乱哄哄 哄堂大笑

hǒnɡ:哄骗 哄逗

hònɡ:起哄 一哄而散

哄堂大笑

冲锋

冲

哄

形近字

咆(páo):咆哮

泡(pào):气泡 泡沫

袍(páo):长袍 黄袍加身

流淌

咆哮

淌(tǎnɡ):流淌 淌眼泪

躺(tǎnɡ):躺下 横躺竖卧

傥(tǎnɡ):傥朗 风流倜傥

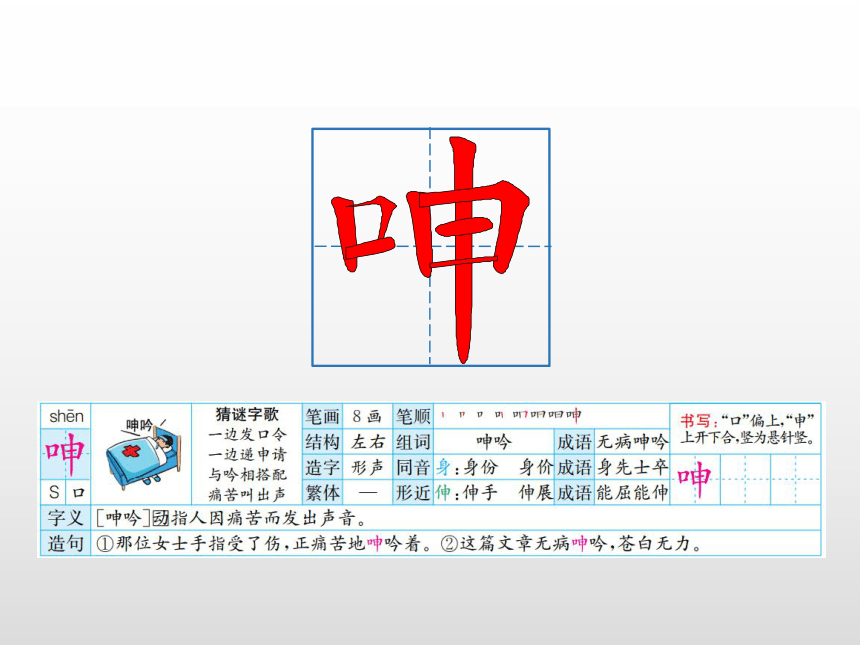

呻(shēn):呻吟 无病呻吟

申(shēn):申请 三令五申

伸(shēn):伸手 能屈能伸

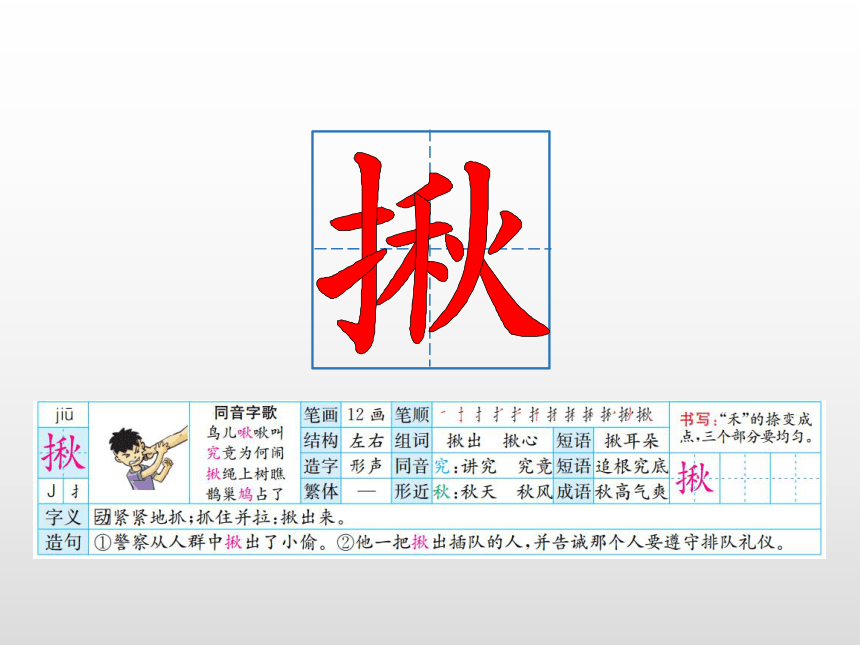

揪(jiu):揪心 揪尾巴

秋(qiu):秋天 秋高气爽

揪尾巴

呻吟

词语学习

词语理解

狂奔:迅猛地奔跑。

造句:洪水狂奔而来。

势不可当:来势迅猛,不可抵挡。

造句:面对势不可当的洪水,战士们站成了一排人墙。

狞笑:凶恶地笑。

造句:匪徒发出一阵狞笑。

跌跌撞撞:形容走路不稳。

造句:他走路跌跌撞撞的,好像喝醉了酒。

拥戴:拥护推戴。

造句:刘书记深受群众爱戴。

清瘦:婉辞,指人瘦。

造句:别看他长得清瘦,踢起球来可不含糊。

沙哑:(嗓子)发音困难,声音低沉而不圆润。

造句:老师连上三堂课,嗓子都沙哑了。

放肆:(言行)轻率任意,毫无顾忌。

造句:尽管小明很调皮,但在班主任的课上,他也不敢放肆。

呻吟:指人因痛苦而发出声音。文中指木桥在洪水的冲击下发出的响声。

造句:他强忍着病痛,从不呻吟一声。

白茫茫:形容一望无边的白(用于云、雾、雪、大水等)。

造句:清晨,白茫茫的雾气笼罩着江面。

祭奠:为死去的人举行仪式,表示追念。

造句:清明节,同学们来到烈士陵园,祭奠先烈。

多义词:咆哮

①形容水流奔腾轰鸣,也形容人暴怒喊叫。

造句:这场大雨引起了山洪暴发,洪水咆哮着冲下山来。

②(猛兽)怒吼。

造句:老虎咆哮着冲下山。

近义词

咆哮——(怒吼) 惊慌——惊惶(惊恐)

放肆——(肆意) 祭奠——(祭祀)

跌跌撞撞——(摇摇晃晃)

反义词

惊慌——(镇定)

跌跌撞撞——(稳稳当当)

乱哄哄——(静悄悄)

痛苦——(高兴)

沙哑——(清脆)

放肆——(拘谨)

词语辨析

祭奠 祭祀

相同点:“祭奠”和“祭祀”都含有“举行仪式,表示追念”的意思。

不同点: “祭奠”主要是针对刚死亡的人,如祭奠烈士。“祭祀”指向祖先行礼表示崇敬并求保佑,是长期坚持的,规模较大,如祭祀先祖。

运用示例:

1.清明节我们跟着老师到烈士陵园去( )先烈。

2.古代部落大都有固定的( )仪式。

祭祀

祭奠

1.文中的“桥”是一座怎样的桥?

整体感知

窄窄的,不结实的木桥。

2.课文可以分成几个部分?每一部分各写了什么内容?

课文可以分成四个部分。

第一部分(1~4):写黎明时,山洪突发,人们慌乱逃命。

第二部分(5~13):写老支书冷静指挥疏导人们撤离。

第三部分(14~23):写桥塌了,小伙子失去生命,老支书殉职。

第四部分(24~27):写老太太祭奠英灵。

1.文中有多处描写大雨和洪水的句子,读一读,想一想,作者为什么这样写?

这些句子多采用拟人或比喻的修辞手法,如“像一群受惊的野马”“在路面上跳舞”“洪水的狞笑声”“放肆”等词句让我们非常真切形象地感受到洪水的肆无忌惮,洪水就是魔鬼猛兽,突出了情况危急,渲染了紧张

气氛。

课文解读

2.赏析句子:“老汉清瘦的脸上淌着雨水。他不说话,盯着乱哄哄的人群,他像一座山。”

运用比喻的修辞手法,把老汉比作“一座山”,既表现了老汉的威严、冷静,与人们在山洪暴发时“惊慌”“疯了似的”“跌跌撞撞”“乱哄哄”的表现形成鲜明对比,又写出了老汉在人们心目中的地位、威信,这座“山”是人们获得生的希望的“靠山”“信心之山”。

3.“你还算是个党员吗?排到后面去!”老汉这样说的目的何在?

老汉的话是说给儿子听的,更是说给其余的党员们听的。老汉做到如此程度,对于任何一个人来说,还有什么资格、理由不听从指挥呢?

4.“木桥开始发抖,开始痛苦地呻吟。”这句话有什么作用?

这是一个拟人句,不仅形象地写出了木桥在洪水的冲击中,在人们的重压下即将断裂的危急情景,也为下文写木桥的轰塌埋下了伏笔。

5.当只剩下老汉和小伙子的时候,老汉是如何表现的?这说明了什么?

当村子里的其他人都安全了,只有老汉和小伙子时,老汉让儿子先走。这说明了他就是一位普通的、平凡的父亲,他和我们每个人的父亲一样,都深深地爱着自己的孩子。他比谁都希望自己的儿子能活下来。这就是“父爱如山”。

6.第24~27自然段中每句话都独立成段,有怎样的表达效果?

语言极为洗练,言虽尽但意无穷,加强了故事的悲壮色彩,让人不禁为之动容。

7.课文结尾有怎样的表达效果?

结尾写洪水退了以后,一个老太太来祭奠两个人,一个是她的丈夫,一个是她的儿子。故事到这里戛然而止,直到这时人们才恍然大悟,知道了“老汉”和“小伙子”的关系。这虽让人感到在“意料之外”,但联系前文仔细想想,又觉得在“情理之中”。构思新颖别致,设置悬念,前后照应,达到了震撼人心的艺术效果。

8.课文为什么以“桥”为题目?

课文以“桥”为题目具有深刻内涵:真实的“窄桥”是唯一活命之桥,而老支书是村民们跨越死亡的生命桥,同时又是我们党以老支书为代表的优秀共产党员密切联系群众的“桥”。因此,以“桥”为题目,更能突出文章的主题。

1.山洪咆哮着,像一群受惊的野马,从山谷里狂奔而来,势不可当。(比喻)

2.近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。

(拟人)

3.水渐渐蹿上来,放肆地舔着人们的腰。

(拟人)

佳句积累

4.老汉突然冲上前,从队伍里揪出一个小伙子,吼道:“你还算是个党员吗?排到后面去!”老汉凶得像只豹子。

(动作描写、语言描写、比喻)

写法借鉴

欧·亨利式结尾

所谓“欧·亨利式结尾”,通常指短篇小说大师们常常在文章结尾时突然让人物的心理情境发生出人意料的变化,或使主人公命运陡然逆转,出现意想不到的结果,既在意料之外,又在情理之中。给人以出乎意料的感觉,又不得不承认他的合情合理。

欧·亨利式结尾可以更好的刻画人物形象,丰富故事的内容。这种结尾艺术,在欧·亨利的作品中有充分的体现,故被称为“欧·亨利式结尾”。

本文运用了欧·亨利式结尾法,先写老汉将一个小伙子从队伍中揪出来,让他排到最后;当只剩下老汉和小伙子两人时,小伙子却让老汉先走,老汉把小伙子推上木桥,木桥塌了,两人被洪水吞没;最后写洪水后,一个老太太来祭奠她的丈夫和儿子。直到这时候,人们才知道老汉和小伙子的关系,这虽让人大感意外,却又觉得在情理之中,如此安排,达到了震撼人心的效果。

运用欧·亨利式结尾时需注意:“意外”应该合乎逻辑,有现实依据,不能胡编乱造。意外的结尾在前面应有伏笔,使人觉得虽在意料之外,却也合乎情理。

表现大公无私的词语。

廉洁奉公 正直无私 大义灭亲

克己奉公 两袖清风 涓滴归公

铁面无私 公正廉洁

拓展延伸

本文作者满怀深情地塑造了一位普通的老共产党员的光辉形象。面对狂奔而来的洪水,老共产党员冷静指挥疏导,将村民们送上跨越死亡的生命桥。赞扬了以老支书为代表的优秀共产党员,在危难面前不徇私情、无私无畏的崇高奉献精神。

课堂小结

结构图示

桥

山洪暴发

洪水势不可当

人们慌乱奔逃

疏导撤离

老汉像一座山人们排队上桥

桥塌殉职

洪水:窜、舔、爬、吞

老汉:冲、揪、吼、推、喊

祭奠英灵

英勇献身

无私无畏

当堂测试

你觉得课文中的老汉是个怎样的人?

老汉有威信、沉稳、睿智、忠于职守,用自己的行动实践了共产党员先人后己、舍己为人的高尚品格。在生死关头,老汉做出的重大抉择,表现出的大爱让我们为之动容。他的身上充满着崇高的人格魅力,闪耀着灿烂的人性光辉。

这篇小说写了一位怎样的老支书?找出写老支书神态、语言、动作的句子,结合相关情节说说你的理解。

课后习题

老汉是一名心系群众、临危不乱、先人后己、不徇私情、无私奉献的普通的共产党员。

当人们跌跌撞撞地拥向木桥时,老汉早已来到木桥前,自己却没有先走,而是等着人们的到来,从这里可以看出他心系群众。

面对突如其来的洪水,人们“你拥我挤、疯了似的、乱哄哄”,而老汉“不说话、像一座山”,让人可以感受到他镇定从容、临危不乱。

在组织过桥时他号召“党员排在后边”,从中可以看出他先人后己;自己的儿子违反纪律,他揪出来后严厉训斥,并命令儿子排在后边,从中可以看出他不徇私情。

谢谢观看

桥

谈 歌

会写本课的生字,正确读写“咆哮、狂奔”等词语。

学习目标

1

2

有感情地朗读课文,了解课文在谋篇布局、刻画人物、描写环境等方面的表达特点。

3

感悟老支书在危难面前所表现出来的无私无畏、不徇私情、舍己救人的崇高精神。

谈歌,原名谭同占。1954年生。作家、记者,中国作家协会会员。1977年开始文学创作,1978年开始发表作品,迄今共发表长篇小说19部,中短篇小说千余篇,计有1500余万字。部分作品被译成法、日、英等文字介绍到国外。曾获《当代》《十月》《人民文学》《小说选刊》《小说月报》奖。

作者介绍

会写的字

生字学习

多音字

chōnɡ:冲锋 首当其冲

chònɡ:冲床

hōnɡ:乱哄哄 哄堂大笑

hǒnɡ:哄骗 哄逗

hònɡ:起哄 一哄而散

哄堂大笑

冲锋

冲

哄

形近字

咆(páo):咆哮

泡(pào):气泡 泡沫

袍(páo):长袍 黄袍加身

流淌

咆哮

淌(tǎnɡ):流淌 淌眼泪

躺(tǎnɡ):躺下 横躺竖卧

傥(tǎnɡ):傥朗 风流倜傥

呻(shēn):呻吟 无病呻吟

申(shēn):申请 三令五申

伸(shēn):伸手 能屈能伸

揪(jiu):揪心 揪尾巴

秋(qiu):秋天 秋高气爽

揪尾巴

呻吟

词语学习

词语理解

狂奔:迅猛地奔跑。

造句:洪水狂奔而来。

势不可当:来势迅猛,不可抵挡。

造句:面对势不可当的洪水,战士们站成了一排人墙。

狞笑:凶恶地笑。

造句:匪徒发出一阵狞笑。

跌跌撞撞:形容走路不稳。

造句:他走路跌跌撞撞的,好像喝醉了酒。

拥戴:拥护推戴。

造句:刘书记深受群众爱戴。

清瘦:婉辞,指人瘦。

造句:别看他长得清瘦,踢起球来可不含糊。

沙哑:(嗓子)发音困难,声音低沉而不圆润。

造句:老师连上三堂课,嗓子都沙哑了。

放肆:(言行)轻率任意,毫无顾忌。

造句:尽管小明很调皮,但在班主任的课上,他也不敢放肆。

呻吟:指人因痛苦而发出声音。文中指木桥在洪水的冲击下发出的响声。

造句:他强忍着病痛,从不呻吟一声。

白茫茫:形容一望无边的白(用于云、雾、雪、大水等)。

造句:清晨,白茫茫的雾气笼罩着江面。

祭奠:为死去的人举行仪式,表示追念。

造句:清明节,同学们来到烈士陵园,祭奠先烈。

多义词:咆哮

①形容水流奔腾轰鸣,也形容人暴怒喊叫。

造句:这场大雨引起了山洪暴发,洪水咆哮着冲下山来。

②(猛兽)怒吼。

造句:老虎咆哮着冲下山。

近义词

咆哮——(怒吼) 惊慌——惊惶(惊恐)

放肆——(肆意) 祭奠——(祭祀)

跌跌撞撞——(摇摇晃晃)

反义词

惊慌——(镇定)

跌跌撞撞——(稳稳当当)

乱哄哄——(静悄悄)

痛苦——(高兴)

沙哑——(清脆)

放肆——(拘谨)

词语辨析

祭奠 祭祀

相同点:“祭奠”和“祭祀”都含有“举行仪式,表示追念”的意思。

不同点: “祭奠”主要是针对刚死亡的人,如祭奠烈士。“祭祀”指向祖先行礼表示崇敬并求保佑,是长期坚持的,规模较大,如祭祀先祖。

运用示例:

1.清明节我们跟着老师到烈士陵园去( )先烈。

2.古代部落大都有固定的( )仪式。

祭祀

祭奠

1.文中的“桥”是一座怎样的桥?

整体感知

窄窄的,不结实的木桥。

2.课文可以分成几个部分?每一部分各写了什么内容?

课文可以分成四个部分。

第一部分(1~4):写黎明时,山洪突发,人们慌乱逃命。

第二部分(5~13):写老支书冷静指挥疏导人们撤离。

第三部分(14~23):写桥塌了,小伙子失去生命,老支书殉职。

第四部分(24~27):写老太太祭奠英灵。

1.文中有多处描写大雨和洪水的句子,读一读,想一想,作者为什么这样写?

这些句子多采用拟人或比喻的修辞手法,如“像一群受惊的野马”“在路面上跳舞”“洪水的狞笑声”“放肆”等词句让我们非常真切形象地感受到洪水的肆无忌惮,洪水就是魔鬼猛兽,突出了情况危急,渲染了紧张

气氛。

课文解读

2.赏析句子:“老汉清瘦的脸上淌着雨水。他不说话,盯着乱哄哄的人群,他像一座山。”

运用比喻的修辞手法,把老汉比作“一座山”,既表现了老汉的威严、冷静,与人们在山洪暴发时“惊慌”“疯了似的”“跌跌撞撞”“乱哄哄”的表现形成鲜明对比,又写出了老汉在人们心目中的地位、威信,这座“山”是人们获得生的希望的“靠山”“信心之山”。

3.“你还算是个党员吗?排到后面去!”老汉这样说的目的何在?

老汉的话是说给儿子听的,更是说给其余的党员们听的。老汉做到如此程度,对于任何一个人来说,还有什么资格、理由不听从指挥呢?

4.“木桥开始发抖,开始痛苦地呻吟。”这句话有什么作用?

这是一个拟人句,不仅形象地写出了木桥在洪水的冲击中,在人们的重压下即将断裂的危急情景,也为下文写木桥的轰塌埋下了伏笔。

5.当只剩下老汉和小伙子的时候,老汉是如何表现的?这说明了什么?

当村子里的其他人都安全了,只有老汉和小伙子时,老汉让儿子先走。这说明了他就是一位普通的、平凡的父亲,他和我们每个人的父亲一样,都深深地爱着自己的孩子。他比谁都希望自己的儿子能活下来。这就是“父爱如山”。

6.第24~27自然段中每句话都独立成段,有怎样的表达效果?

语言极为洗练,言虽尽但意无穷,加强了故事的悲壮色彩,让人不禁为之动容。

7.课文结尾有怎样的表达效果?

结尾写洪水退了以后,一个老太太来祭奠两个人,一个是她的丈夫,一个是她的儿子。故事到这里戛然而止,直到这时人们才恍然大悟,知道了“老汉”和“小伙子”的关系。这虽让人感到在“意料之外”,但联系前文仔细想想,又觉得在“情理之中”。构思新颖别致,设置悬念,前后照应,达到了震撼人心的艺术效果。

8.课文为什么以“桥”为题目?

课文以“桥”为题目具有深刻内涵:真实的“窄桥”是唯一活命之桥,而老支书是村民们跨越死亡的生命桥,同时又是我们党以老支书为代表的优秀共产党员密切联系群众的“桥”。因此,以“桥”为题目,更能突出文章的主题。

1.山洪咆哮着,像一群受惊的野马,从山谷里狂奔而来,势不可当。(比喻)

2.近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。

(拟人)

3.水渐渐蹿上来,放肆地舔着人们的腰。

(拟人)

佳句积累

4.老汉突然冲上前,从队伍里揪出一个小伙子,吼道:“你还算是个党员吗?排到后面去!”老汉凶得像只豹子。

(动作描写、语言描写、比喻)

写法借鉴

欧·亨利式结尾

所谓“欧·亨利式结尾”,通常指短篇小说大师们常常在文章结尾时突然让人物的心理情境发生出人意料的变化,或使主人公命运陡然逆转,出现意想不到的结果,既在意料之外,又在情理之中。给人以出乎意料的感觉,又不得不承认他的合情合理。

欧·亨利式结尾可以更好的刻画人物形象,丰富故事的内容。这种结尾艺术,在欧·亨利的作品中有充分的体现,故被称为“欧·亨利式结尾”。

本文运用了欧·亨利式结尾法,先写老汉将一个小伙子从队伍中揪出来,让他排到最后;当只剩下老汉和小伙子两人时,小伙子却让老汉先走,老汉把小伙子推上木桥,木桥塌了,两人被洪水吞没;最后写洪水后,一个老太太来祭奠她的丈夫和儿子。直到这时候,人们才知道老汉和小伙子的关系,这虽让人大感意外,却又觉得在情理之中,如此安排,达到了震撼人心的效果。

运用欧·亨利式结尾时需注意:“意外”应该合乎逻辑,有现实依据,不能胡编乱造。意外的结尾在前面应有伏笔,使人觉得虽在意料之外,却也合乎情理。

表现大公无私的词语。

廉洁奉公 正直无私 大义灭亲

克己奉公 两袖清风 涓滴归公

铁面无私 公正廉洁

拓展延伸

本文作者满怀深情地塑造了一位普通的老共产党员的光辉形象。面对狂奔而来的洪水,老共产党员冷静指挥疏导,将村民们送上跨越死亡的生命桥。赞扬了以老支书为代表的优秀共产党员,在危难面前不徇私情、无私无畏的崇高奉献精神。

课堂小结

结构图示

桥

山洪暴发

洪水势不可当

人们慌乱奔逃

疏导撤离

老汉像一座山人们排队上桥

桥塌殉职

洪水:窜、舔、爬、吞

老汉:冲、揪、吼、推、喊

祭奠英灵

英勇献身

无私无畏

当堂测试

你觉得课文中的老汉是个怎样的人?

老汉有威信、沉稳、睿智、忠于职守,用自己的行动实践了共产党员先人后己、舍己为人的高尚品格。在生死关头,老汉做出的重大抉择,表现出的大爱让我们为之动容。他的身上充满着崇高的人格魅力,闪耀着灿烂的人性光辉。

这篇小说写了一位怎样的老支书?找出写老支书神态、语言、动作的句子,结合相关情节说说你的理解。

课后习题

老汉是一名心系群众、临危不乱、先人后己、不徇私情、无私奉献的普通的共产党员。

当人们跌跌撞撞地拥向木桥时,老汉早已来到木桥前,自己却没有先走,而是等着人们的到来,从这里可以看出他心系群众。

面对突如其来的洪水,人们“你拥我挤、疯了似的、乱哄哄”,而老汉“不说话、像一座山”,让人可以感受到他镇定从容、临危不乱。

在组织过桥时他号召“党员排在后边”,从中可以看出他先人后己;自己的儿子违反纪律,他揪出来后严厉训斥,并命令儿子排在后边,从中可以看出他不徇私情。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地