《沁园春 长沙》优秀课件(35张PPT)

文档属性

| 名称 | 《沁园春 长沙》优秀课件(35张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-03 20:01:24 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第一单元 泛舟诗词的海洋

沁园春 长沙

毛泽东

课文导览

《沁园春 长沙》

他是领袖,他为人民谋幸福,他是共和国的缔造者;他更是诗人,他用平平仄仄的枪声写诗, 二万五千里长征是最长的一行。梅花瑞雪,战地黄花,如血残阳,红装素裹,指点江山,激扬文字,数今朝之风流人物……他就是伟人毛泽东。臧克家说:“毛泽东诗词是伟大的篇章。”读《沁园春 长沙》,我们一起追寻伟人的足迹,再回长沙,去感受词人的博大情怀和革命壮志。

课文导入

作为诗人,毛泽东是政治家诗人;作为政治家,毛泽东是诗人政治家。正是毛泽东那不平凡的人生经历和丰富的人格素养,造就了别具一格的诗风,使典雅的旧体诗词和中国革命的历史风云紧紧地融合在了一起。

毛泽东的每一首诗词都洋溢着他的个性情怀。如果读懂了他,便读懂了20世纪中国历史舞台上所上演的悲欢离合;如果读懂了他,便读懂了中国的过去,并加深了对现在和未来的理解。今天,我们就通过一首壮怀激烈的词来了解毛泽东的豪情。

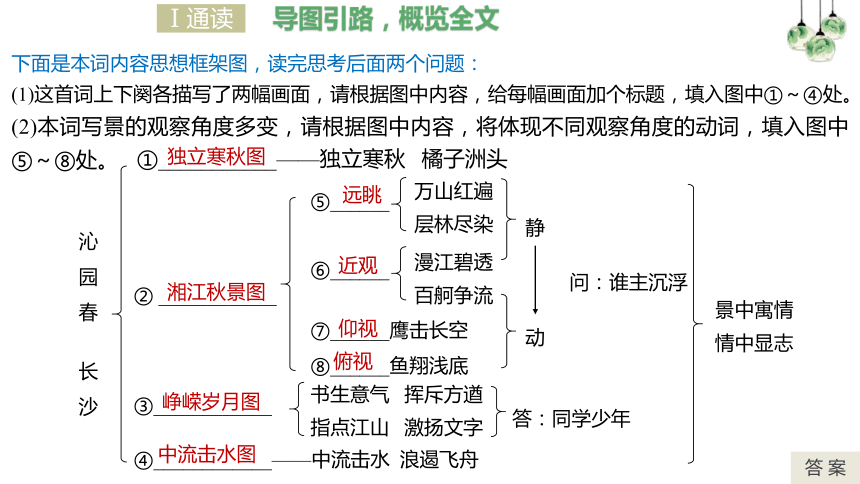

下面是本词内容思想框架图,读完思考后面两个问题:

(1)这首词上下阕各描写了两幅画面,请根据图中内容,给每幅画面加个标题,填入图中①~④处。

(2)本词写景的观察角度多变,请根据图中内容,将体现不同观察角度的动词,填入图中⑤~⑧处。

答 案

①___________——独立寒秋 橘子洲头

② ____________

万山红遍

层林尽染

沁

园

春

长

沙

书生意气 挥斥方遒

指点江山 激扬文字

⑤______

漫江碧透

百舸争流

⑥______

⑦______鹰击长空

⑧______鱼翔浅底

答:同学少年

④____________——中流击水 浪遏飞舟

③____________

景中寓情

情中显志

问:谁主沉浮

静

动

独立寒秋图

湘江秋景图

峥嵘岁月图

中流击水图

远眺

近观

仰视

俯视

导图引路,概览全文

Ⅰ通读

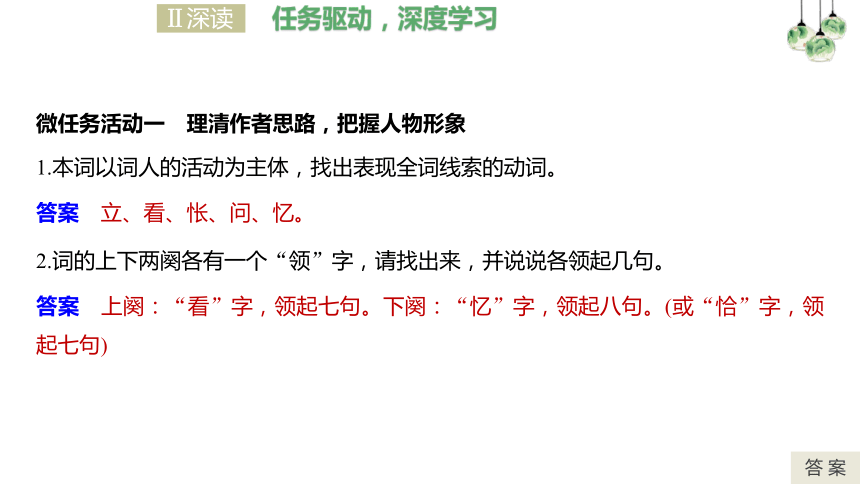

微任务活动一 理清作者思路,把握人物形象

1.本词以词人的活动为主体,找出表现全词线索的动词。

答案 立、看、怅、问、忆。

答 案

2.词的上下两阕各有一个“领”字,请找出来,并说说各领起几句。

答案 上阕:“看”字,领起七句。下阕:“忆”字,领起八句。(或“恰”字,领起七句)

任务驱动,深度学习

Ⅱ深读

答案 起承接过渡作用。本词上阕写独立寒秋,故地重游而看到的景色,自然而然地想到以前与同学携手来游的情景,于是过渡到对往昔生活及“同学少年”的回忆中,过渡非常自然,衔接也是非常巧妙的。

3.“携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠”在全词结构中起什么作用?

答 案

答案 (1)这三句的大意是:还记得吗?当年我们在江中游泳时所激起的波浪,几乎阻止了飞快前进的船只。

(2)这一问句,是对上阕“谁主沉浮”问题的巧妙回答。它表明:国家民族的命运,乃至人世间的一切都应该由我们这一群敢于“中流击水,浪遏飞舟”的热血青年来主宰。这一问句再次抒发了词人以天下为己任的伟大抱负。

4.“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”这三句的大概意思是什么?这一问句与上阕末尾的设问句有什么内在联系?

答 案

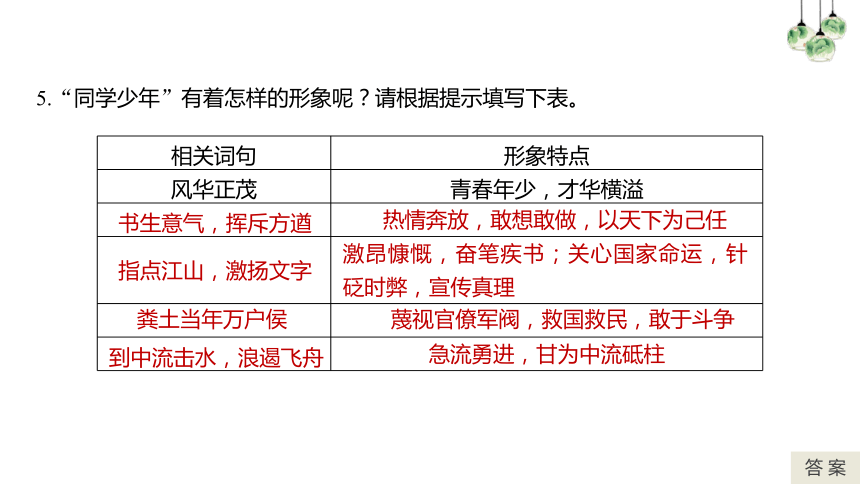

5.“同学少年”有着怎样的形象呢?请根据提示填写下表。

答 案

相关词句 形象特点

风华正茂 青春年少,才华横溢

? ?

? ?

? ?

? ?

书生意气,挥斥方遒

热情奔放,敢想敢做,以天下为己任

指点江山,激扬文字

激昂慷慨,奋笔疾书;关心国家命运,针砭时弊,宣传真理

粪土当年万户侯

蔑视官僚军阀,救国救民,敢于斗争

到中流击水,浪遏飞舟

急流勇进,甘为中流砥柱

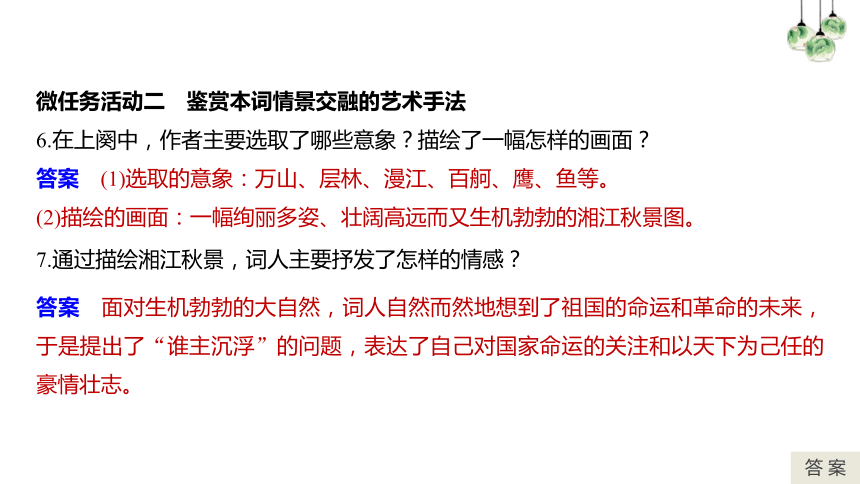

微任务活动二 鉴赏本词情景交融的艺术手法

6.在上阕中,作者主要选取了哪些意象?描绘了一幅怎样的画面?

答案 (1)选取的意象:万山、层林、漫江、百舸、鹰、鱼等。

(2)描绘的画面:一幅绚丽多姿、壮阔高远而又生机勃勃的湘江秋景图。

7.通过描绘湘江秋景,词人主要抒发了怎样的情感?

答案 面对生机勃勃的大自然,词人自然而然地想到了祖国的命运和革命的未来,于是提出了“谁主沉浮”的问题,表达了自己对国家命运的关注和以天下为己任的豪情壮志。

答 案

答案 上阕虽着重写景,却处处景中寓情。“万山红遍,层林尽染”,既是四周枫林如火的写照,又寄寓着词人火热的革命情怀。“万山红遍”正是词人“星火燎原”思想的形象化表现。“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由”,则是词人对自由解放的向往与追求。“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮”的感叹,则由写景直接转入抒情。

下阕虽着重抒情,但也不乏情中含景之处。“忆往昔峥嵘岁月稠”,将不平凡的岁月,化为一座座有形的峥嵘的山峰,给人以巍峨奇丽的崇高美。“中流击水,浪遏飞舟”,也是一幅奋勇进击、劈波斩浪的宏伟画面。

8.本词在景与情的处理上有什么特点?

答 案

答案 秋天容易给人以荒凉肃杀、清冷惨淡之感。秋风萧瑟,万物凋零,古人写秋多怨秋、悲秋,把秋景写得萧瑟悲凉、清冷惨淡。毛泽东笔下之秋却与众不同,在对景物的描绘和对往事的回忆中,表现了词人的博大胸怀和革命壮志。

这种不同,与词人所处的那个革命如雨后春笋般蓬勃发展的社会环境密切相关,也与词人的志向、胸襟、性格密切相关。毛泽东是叱咤风云的一代伟人,是胸怀大志的政治家,他有着博大的胸襟和高远的志向,有着奋发向上、永不消沉的乐观性格,不同于那些多愁善感的纤弱文人。他在任何时候、任何处境,都不会伤感,不会消沉,不会颓丧。他在困境中依然自信乐观,依然昂扬奋发。所以,他的诗词也不同凡响,充满豪情壮志。他即使“独立寒秋”,也是以火热的心观看秋色,在对大自然万类生物的关注中融入自己对人生的积极追求。因此,他笔下的秋色丝毫没有古人的萧瑟、凄凉之感,而是充满活力、生机勃勃、昂扬奋发的。

9.古人笔下的秋景大多肃杀悲凉,而毛泽东笔下的秋景却与古人的传统咏秋在感彩上有明显不同,为什么?

答 案

答案 不能。“独立”,独自站立,表现出词人面对湘江滚滚北去时那种顶天立地、中流砥柱的英雄气概;“伫立”,长时间站着,没有动作感,不能表现词人的英雄气概。所以不能更换。

微任务活动三 品味语言,鉴赏评价

10.炼字,又称“炼词”,即根据内容和意境的需要,精心挑选最贴切、最富有表现力的字词来表情达意。古人作诗,常常“吟安一个字,捻断数茎须”(卢延让《苦吟》)。《沁园春长沙》这首词同样用词精当、形象,极富表现力。词开头的“独立”能否改为“伫立”?为什么?

答 案

11.“看万山红遍……鱼翔浅底”中,用得十分精彩的词有哪些?请找出来并分析其表达效果。

词句 精彩用词 表达效果

万山红遍 ? ?

层林尽染 ? ?

漫江碧透 ? ?

百舸争流 ? ?

鹰击长空 ? ?

鱼翔浅底 ? ?

万、遍 万——山之多,写出了群山重叠之态

遍——红之广,写出了树林红得彻底

层、染 层——写出了林之密

染——拟人手法,写出了秋景红色之深

漫、透 漫——写出了江水的溢满之状

透——写出了江水的碧绿清澈之状

百、争 百——形容船只之多

争——写出了千帆竞发、争先恐后的热烈场面

击 准确地展现了雄鹰在空中展翅翱翔、迅猛有力的矫健身姿

翔 鲜活地刻画出鱼儿在水中自由自在、轻快活泼的游动神态

答 案

12.“万类霜天竞自由”中的“竞”字有怎样的表达效果?

答案 “万类霜天竞自由”,从眼前的山、树、水、船、鹰、鱼,一下扩展到了世间万物,并对在寒秋严霜下的万物蓬勃活跃、奋发自强的情状,作了富有哲理性的概括。一个“竞”字,生动地表现了自然万物自由生长的蓬勃生机,表达了词人对自由的向往与追求。

答 案

答案 (观点一)“怅”字原是失意的意思。面对祖国的大好河山,词人陷入了沉思,河山虽壮美,但革命的形势不容乐观。“怅”字表现了词人的迷茫和惆怅。

(观点二)从课本注释来看,“怅”字在本词中不能理解为“失意”,而是表达了词人由眼前的景物引发激昂慷慨的心绪。词人面对生机勃勃的大千世界,思绪万千,不禁发问:“广阔无垠的大地呀,谁才是主宰你消长兴衰命运的真正主人呢?”这一问道出了词人的雄心壮志,表现了他的博大胸怀。

(观点三)词人设问时,答案是了然于胸的。那就是他们这些风华正茂的学生,将唤起民众来主宰沉浮。只是由于当时革命形势不甚明朗,所以词人“怅寥廓”。

“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”这几句境界高远。请说说“怅”字寄寓了词人怎样的思想感情。

答 案

疑难探究,思维提升

Ⅲ延读

助读材料

1.独领一代风骚的伟大诗人——毛泽东

毛泽东(1893—1976),字润之,笔名子任。中国人民的伟大领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家、军事家、思想家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。被视为现代世界历史中最重要的人物之一,《时代》杂志将他评为20世纪最具影响100人之一。

主要著作《毛泽东选集》(四卷)、《毛泽东文集》(八卷)、《毛泽东诗词》(共67首)。

2.以天下为己任

毛泽东从青少年时代就立志救国,献身革命。他在中学念书的时候,同学们称他“身无分文,心忧天下”。他在离家求学前夕改写了一首诗留给父亲:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”1914年,毛泽东在长沙第一师范学习期间,全部费用只有169元钱,而且其中三分之一花在订报上,铺盖和衣服则非常简陋单薄。但他从不以此为念,常常和朋友们互相勉励说,读书要有理想,要有“以天下为己任”的雄心壮志。他还与朋友们提出“三不谈”:不谈金钱,不谈身边琐事,在校学习期间不谈男女恋爱问题。他认为,改造国家,改造社会,对学问的需要太迫切了,一定要珍惜宝贵的青春,把时间和精力都花在有价值的事情上。

3.故地重游抒豪情

《沁园春 长沙》这首词作于1925年。1925年,全国工农运动形势高涨,革命势头异常迅猛,五卅运动和省港大罢工相继爆发,毛泽东直接领导了湖南的农民运动。同时,国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已在广州正式成立。这年深秋,毛泽东去广州主持农民运动讲习所,途经长沙,重游橘子洲,面对湘江上美丽动人的自然秋景,联想起当时的革命形势,便以“长沙”为题写下了这首词。

4.文学知识

(1)词

词是诗的别体,起源于隋唐,盛行于宋,又叫诗余、长短句、近体乐府、曲子、曲词等。词的特点是,词有定调,调有定句,句有定字,字有定声。词按字数多少,可分为小令(58字以内)、中调(59~90字)、长调(91字以上);按段落多少,可分为单调、双调、三叠、四叠等。“沁园春”属于长调;分上下阕,为双调。

(2)词牌

词牌,最初是特定的词乐曲调的名称,后成为特定的词体格式的标目,即一首词的词牌限制这首词的形式(句数、平仄、押韵等)。紧连着词牌的词题就是这首词的内容,也就是说词牌表明形式,词题表明内容。《沁园春 长沙》中,“沁园春”是词牌,“长沙”是词题,揭示词是一首写景抒怀词,地点是长沙。

(3)“沁园春”词牌的由来

“沁园”相传为东汉明帝女儿沁水公主的园林,后来为外戚窦宪所得,有人作诗咏其事,“沁园春”词牌由此得名。

5.毛泽东名句辑录

(1)洒向人间都是怨,一枕黄粱再现。——《清平乐·蒋桂战争》

(2)雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。——《忆秦娥·娄山关》

(3)天若有情天亦老,人间正道是沧桑。——《七律·人民解放军占领南京》

(4)牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。——《七律·和柳亚子先生》

(5)为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。——《七律·到韶山》

(6)一万年太久,只争朝夕。——《满江红·和郭沫若同志》

必备知识积累卡片

1.字词知识

(1)舸(ɡě):大船,词中泛指船只。

(2)寥廓(kuò):宇宙的广阔。

(3)遒(qiú):强劲有力。

(4)峥(zhēnɡ)嵘(rónɡ):不平凡、不寻常。

(5)遏(è):阻止。

2.文化常识

(1)万户侯:食邑万户,号称“万户侯”(汉代侯爵最高的一级,其中卫青与霍去病是典型代表),后来泛指高官贵爵。如唐代李白《与韩荆州书》一文中有“生不用封万户侯”的句子。词中借指大军阀、大官僚。

(2)同学少年:出自杜甫诗《秋兴八首》中的第三首:千家山郭静朝晖,日日江楼坐翠微。信宿渔人还泛泛,清秋燕子故飞飞。匡衡抗疏功名薄,刘向传经心事违。同学少年多不贱,五陵衣马自轻肥。“同学少年多不贱,五陵衣马自轻肥”是说当年的同窗好友现在大都成了富贵人,借此反衬自己的落魄。《沁园春 长沙》中,词人化用此语,却无杜甫的失落感,而是希望将来大家都能实现理想抱负。

(3)中流击水:化自“中流击楫”。《晋书·祖逖传》“(祖逖)中流击楫而誓曰:‘祖逖不能清中原而复济者,有如大江!’”词人用此典故,表达了革新中国、复兴民族的远大志向。将“击楫”化为“击水”,这种极具夸张效果的炼字更显词人的豪气。

微写作

你对毛泽东有怎样的认识和评价?请写出你的想法。

答 案

答案 (示例)你,比“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的李白多了份执着与坚定,比“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”的苏轼多了份武功与才智,比“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的辛弃疾多了份主动与豪气,比“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”的岳飞多了份方法与谋略,比“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的谭嗣同多了份至诚与方向……

你大气雄伟,才有了“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”的洒脱与轻松,才有了“天高云淡,望断南飞雁。不到长城非好汉”的坚定与从容,才有了“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”的大度与豪气,才有了“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”的气势与辉煌,才有了“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”和“天连五岭银锄落,地动三河铁臂摇”的超人想象,才有了“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”的动人画卷和“风雨送春归,飞雪迎春到”的惊人描写……

在词的王国里,你是盟主;在诗的海洋里,你是航母;在现实世界里,你是人民的红太阳……你,就是中国人民的伟大领袖——毛泽东。

【素材点击】 毛泽东的《沁园春 长沙》一扫古人笔下秋景大多肃杀、感伤的情调,词人笔下的秋景蓬勃向上,充满生命活力。面对如此壮丽寥廓的景象,词人不仅表现出心系天下的博大胸襟,也表现出蔑视官僚、军阀,改造旧世界的凌云壮志。

“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”彰显的是青年毛泽东面对风云变幻的动荡时局而生发的对祖国命运的深切关注;“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”表现的是以毛泽东为代表的一代青年意气风发、敢以天下为己任的豪情壮志。

关注时局,关心国事,应当是每一个时代的有志青年义不容辞的责任。

Ⅰ 撷素材·善积累

【运用角度】

【精彩片段】 早在清朝末年,梁启超便在《呵旁观者文》中疾呼:“国人无一旁观者,国虽小而必兴。国人尽为旁观者,国虽大而必亡。”中国看客虽多,却总有一些人燃起黑暗里的光,以铁肩担道义,奏响激昂的人生乐章。青年毛泽东“问苍茫大地,谁主沉浮”,少年周恩来“为中华之崛起而读书”……每个人都要从改变自己做起,不要问社会回馈了你什么,而要问你为社会贡献了多少。只有当你尽到了社会责任,才有权利指责那些冷漠的看客。否则,你也只是千千万万看客中的一个。

社会中总有那么一群看客,对看客的讨伐也永远不会停止。看客并不可怕,只要平凡的你我心有所恃:勇于担当,大气为人!

情景交融的艺术手法

【课文借鉴】 融情入景、情景交融即在景物描写中自然而然地融入作者的思想感情,“物皆着我之色彩”(王国维语),而不是写景和抒情“两张皮”。《沁园春 长沙》的上阕,虽然也是一般的写秋景,但这秋景却全是词人眼中景,打上了词人鲜明的情感烙印。无论是上面的树叶经霜变红似染过的“万山”,还是湘江中百舸争流的场面,还是搏击长空的雄鹰和水中自在来往的游鱼,都是词人筛选出的景物,并经过词人眼光折射出来。这些景物不像古人眼中的秋景,给人的感觉不是“悲”,不是“愁”,而是“万类霜天竞自由”的热烈、喜人的场面,词人传达给读者的是一种乐观、昂扬向上的情绪。

Ⅱ 悟技法·勤练笔

【运用点拨】

1.抓准景物特点

要完成一篇优质的情景交融的文章,就必须抓准景物的特点,从景物的本身出发,抓住景物的外在特点和内在神韵,并找到一个合适的契合点,将内外巧妙结合。

2.选准词语,巧用修辞

最优美的写景往往是在语言的使用上下功夫,或是借助词语准确地写出景物的特征,或借助修辞营造绝妙意境。如《天净沙 秋思》写了藤、树、鸦、道、风、马等景,为突出它们的特征用了“枯、老、昏、古、西、瘦”等词语,呈现出一种冷落暗淡、秋风萧瑟、苍凉凄苦的意境。

3.处理好情与景的关系

写景不是为单纯写景,写景是为了抒情,是为了表现情感。情是景的灵魂,景是情的依托。写景的同时要注重将自己的情感融入景中。再如《天净沙 秋思》,作者采用寓情于景的手法来渲染气氛,显示主题,借助萧瑟苍凉凄苦的意境,完美地表现了漂泊天涯的旅人的愁思。

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《沁园春 长沙》上阕中描写近景并使用动静结合手法的词句是“___________,__________”。

(2)《沁园春 长沙》中点明了时间、地点和特定环境的句子是“___________,_________,__________”。

(3)《沁园春 长沙》中体现“书生意气”的词句是“__________,____________,________________”。

答 案

漫江碧透

百舸争流

独立寒秋

湘江北去 橘子洲头

指点江山 激扬文字

粪土当年万户侯

4

5

6

7

【追源课本】

在《沁园春 长沙》中,词人遣词造句精当、形象,使该词显现出无限丰富的表现力,“独”字当头,词人形象立现;“万”字言山之多,“遍”字写红之广,“漫”字绘江水之满溢,“争”字现百舸竞发之热闹;鹰“击”有力,鱼“翔”自由。真是字字生动,句句精彩。窥视词人遣词造句的功力,其伟人气魄可见一斑。

“炼字”就是锤炼诗歌中的字词,使之生动、形象、精练、传神。古人写诗,十分讲究“炼字”,因此经过作者锤炼的关键字词,常常是最能表露诗歌情感和体现诗歌语言艺术的地方。

Ⅱ 关键能力突破训练——炼字

【对接高考】

炼字题,是高考诗歌鉴赏中一种常见题型,其常见设问方式(命题角度)有:

1.诗中的某个词用得好不好?为什么?或某字历来为人称道,你认为它好在哪里?(直接鉴赏关键词)

2.诗中的“诗眼”“关键字”是哪一个?为什么?(找出关键词并鉴赏)

3.这个词与另一个词比较哪个更好?为什么?(比较鉴赏)

诗歌炼字题答题步骤:

1.解释该字的含义(表层、深层);

2.结合诗歌的有关内容具体分析这个字所描述的景象;

3.指出该字的特点(如是否为色彩词、叠字,有无活用等)和所用的手法(如比喻、拟人等);

4.适当展开想象,说说这个字营造了怎样的意境或表达了怎样的情感。

【即时对练】

1.“鹰击长空,鱼翔浅底”中,“击”“翔”两个动词的运用有什么妙处?

答案 “击”字准确地形容了雄鹰展翅迅猛有力地拍打的矫健勇猛的雄姿;“翔”字精当地用鸟不扇动翅膀盘旋回飞的姿态,来描写游鱼在水中自由轻快的神态,形象而生动。一“击”一“翔”,充盈着剧变之动、拼搏之力,炫目的秋色也化静为动,显示着顽强的生命力。

答 案

第一单元 泛舟诗词的海洋

沁园春 长沙

毛泽东

课文导览

《沁园春 长沙》

他是领袖,他为人民谋幸福,他是共和国的缔造者;他更是诗人,他用平平仄仄的枪声写诗, 二万五千里长征是最长的一行。梅花瑞雪,战地黄花,如血残阳,红装素裹,指点江山,激扬文字,数今朝之风流人物……他就是伟人毛泽东。臧克家说:“毛泽东诗词是伟大的篇章。”读《沁园春 长沙》,我们一起追寻伟人的足迹,再回长沙,去感受词人的博大情怀和革命壮志。

课文导入

作为诗人,毛泽东是政治家诗人;作为政治家,毛泽东是诗人政治家。正是毛泽东那不平凡的人生经历和丰富的人格素养,造就了别具一格的诗风,使典雅的旧体诗词和中国革命的历史风云紧紧地融合在了一起。

毛泽东的每一首诗词都洋溢着他的个性情怀。如果读懂了他,便读懂了20世纪中国历史舞台上所上演的悲欢离合;如果读懂了他,便读懂了中国的过去,并加深了对现在和未来的理解。今天,我们就通过一首壮怀激烈的词来了解毛泽东的豪情。

下面是本词内容思想框架图,读完思考后面两个问题:

(1)这首词上下阕各描写了两幅画面,请根据图中内容,给每幅画面加个标题,填入图中①~④处。

(2)本词写景的观察角度多变,请根据图中内容,将体现不同观察角度的动词,填入图中⑤~⑧处。

答 案

①___________——独立寒秋 橘子洲头

② ____________

万山红遍

层林尽染

沁

园

春

长

沙

书生意气 挥斥方遒

指点江山 激扬文字

⑤______

漫江碧透

百舸争流

⑥______

⑦______鹰击长空

⑧______鱼翔浅底

答:同学少年

④____________——中流击水 浪遏飞舟

③____________

景中寓情

情中显志

问:谁主沉浮

静

动

独立寒秋图

湘江秋景图

峥嵘岁月图

中流击水图

远眺

近观

仰视

俯视

导图引路,概览全文

Ⅰ通读

微任务活动一 理清作者思路,把握人物形象

1.本词以词人的活动为主体,找出表现全词线索的动词。

答案 立、看、怅、问、忆。

答 案

2.词的上下两阕各有一个“领”字,请找出来,并说说各领起几句。

答案 上阕:“看”字,领起七句。下阕:“忆”字,领起八句。(或“恰”字,领起七句)

任务驱动,深度学习

Ⅱ深读

答案 起承接过渡作用。本词上阕写独立寒秋,故地重游而看到的景色,自然而然地想到以前与同学携手来游的情景,于是过渡到对往昔生活及“同学少年”的回忆中,过渡非常自然,衔接也是非常巧妙的。

3.“携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠”在全词结构中起什么作用?

答 案

答案 (1)这三句的大意是:还记得吗?当年我们在江中游泳时所激起的波浪,几乎阻止了飞快前进的船只。

(2)这一问句,是对上阕“谁主沉浮”问题的巧妙回答。它表明:国家民族的命运,乃至人世间的一切都应该由我们这一群敢于“中流击水,浪遏飞舟”的热血青年来主宰。这一问句再次抒发了词人以天下为己任的伟大抱负。

4.“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”这三句的大概意思是什么?这一问句与上阕末尾的设问句有什么内在联系?

答 案

5.“同学少年”有着怎样的形象呢?请根据提示填写下表。

答 案

相关词句 形象特点

风华正茂 青春年少,才华横溢

? ?

? ?

? ?

? ?

书生意气,挥斥方遒

热情奔放,敢想敢做,以天下为己任

指点江山,激扬文字

激昂慷慨,奋笔疾书;关心国家命运,针砭时弊,宣传真理

粪土当年万户侯

蔑视官僚军阀,救国救民,敢于斗争

到中流击水,浪遏飞舟

急流勇进,甘为中流砥柱

微任务活动二 鉴赏本词情景交融的艺术手法

6.在上阕中,作者主要选取了哪些意象?描绘了一幅怎样的画面?

答案 (1)选取的意象:万山、层林、漫江、百舸、鹰、鱼等。

(2)描绘的画面:一幅绚丽多姿、壮阔高远而又生机勃勃的湘江秋景图。

7.通过描绘湘江秋景,词人主要抒发了怎样的情感?

答案 面对生机勃勃的大自然,词人自然而然地想到了祖国的命运和革命的未来,于是提出了“谁主沉浮”的问题,表达了自己对国家命运的关注和以天下为己任的豪情壮志。

答 案

答案 上阕虽着重写景,却处处景中寓情。“万山红遍,层林尽染”,既是四周枫林如火的写照,又寄寓着词人火热的革命情怀。“万山红遍”正是词人“星火燎原”思想的形象化表现。“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由”,则是词人对自由解放的向往与追求。“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮”的感叹,则由写景直接转入抒情。

下阕虽着重抒情,但也不乏情中含景之处。“忆往昔峥嵘岁月稠”,将不平凡的岁月,化为一座座有形的峥嵘的山峰,给人以巍峨奇丽的崇高美。“中流击水,浪遏飞舟”,也是一幅奋勇进击、劈波斩浪的宏伟画面。

8.本词在景与情的处理上有什么特点?

答 案

答案 秋天容易给人以荒凉肃杀、清冷惨淡之感。秋风萧瑟,万物凋零,古人写秋多怨秋、悲秋,把秋景写得萧瑟悲凉、清冷惨淡。毛泽东笔下之秋却与众不同,在对景物的描绘和对往事的回忆中,表现了词人的博大胸怀和革命壮志。

这种不同,与词人所处的那个革命如雨后春笋般蓬勃发展的社会环境密切相关,也与词人的志向、胸襟、性格密切相关。毛泽东是叱咤风云的一代伟人,是胸怀大志的政治家,他有着博大的胸襟和高远的志向,有着奋发向上、永不消沉的乐观性格,不同于那些多愁善感的纤弱文人。他在任何时候、任何处境,都不会伤感,不会消沉,不会颓丧。他在困境中依然自信乐观,依然昂扬奋发。所以,他的诗词也不同凡响,充满豪情壮志。他即使“独立寒秋”,也是以火热的心观看秋色,在对大自然万类生物的关注中融入自己对人生的积极追求。因此,他笔下的秋色丝毫没有古人的萧瑟、凄凉之感,而是充满活力、生机勃勃、昂扬奋发的。

9.古人笔下的秋景大多肃杀悲凉,而毛泽东笔下的秋景却与古人的传统咏秋在感彩上有明显不同,为什么?

答 案

答案 不能。“独立”,独自站立,表现出词人面对湘江滚滚北去时那种顶天立地、中流砥柱的英雄气概;“伫立”,长时间站着,没有动作感,不能表现词人的英雄气概。所以不能更换。

微任务活动三 品味语言,鉴赏评价

10.炼字,又称“炼词”,即根据内容和意境的需要,精心挑选最贴切、最富有表现力的字词来表情达意。古人作诗,常常“吟安一个字,捻断数茎须”(卢延让《苦吟》)。《沁园春长沙》这首词同样用词精当、形象,极富表现力。词开头的“独立”能否改为“伫立”?为什么?

答 案

11.“看万山红遍……鱼翔浅底”中,用得十分精彩的词有哪些?请找出来并分析其表达效果。

词句 精彩用词 表达效果

万山红遍 ? ?

层林尽染 ? ?

漫江碧透 ? ?

百舸争流 ? ?

鹰击长空 ? ?

鱼翔浅底 ? ?

万、遍 万——山之多,写出了群山重叠之态

遍——红之广,写出了树林红得彻底

层、染 层——写出了林之密

染——拟人手法,写出了秋景红色之深

漫、透 漫——写出了江水的溢满之状

透——写出了江水的碧绿清澈之状

百、争 百——形容船只之多

争——写出了千帆竞发、争先恐后的热烈场面

击 准确地展现了雄鹰在空中展翅翱翔、迅猛有力的矫健身姿

翔 鲜活地刻画出鱼儿在水中自由自在、轻快活泼的游动神态

答 案

12.“万类霜天竞自由”中的“竞”字有怎样的表达效果?

答案 “万类霜天竞自由”,从眼前的山、树、水、船、鹰、鱼,一下扩展到了世间万物,并对在寒秋严霜下的万物蓬勃活跃、奋发自强的情状,作了富有哲理性的概括。一个“竞”字,生动地表现了自然万物自由生长的蓬勃生机,表达了词人对自由的向往与追求。

答 案

答案 (观点一)“怅”字原是失意的意思。面对祖国的大好河山,词人陷入了沉思,河山虽壮美,但革命的形势不容乐观。“怅”字表现了词人的迷茫和惆怅。

(观点二)从课本注释来看,“怅”字在本词中不能理解为“失意”,而是表达了词人由眼前的景物引发激昂慷慨的心绪。词人面对生机勃勃的大千世界,思绪万千,不禁发问:“广阔无垠的大地呀,谁才是主宰你消长兴衰命运的真正主人呢?”这一问道出了词人的雄心壮志,表现了他的博大胸怀。

(观点三)词人设问时,答案是了然于胸的。那就是他们这些风华正茂的学生,将唤起民众来主宰沉浮。只是由于当时革命形势不甚明朗,所以词人“怅寥廓”。

“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”这几句境界高远。请说说“怅”字寄寓了词人怎样的思想感情。

答 案

疑难探究,思维提升

Ⅲ延读

助读材料

1.独领一代风骚的伟大诗人——毛泽东

毛泽东(1893—1976),字润之,笔名子任。中国人民的伟大领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家、军事家、思想家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。被视为现代世界历史中最重要的人物之一,《时代》杂志将他评为20世纪最具影响100人之一。

主要著作《毛泽东选集》(四卷)、《毛泽东文集》(八卷)、《毛泽东诗词》(共67首)。

2.以天下为己任

毛泽东从青少年时代就立志救国,献身革命。他在中学念书的时候,同学们称他“身无分文,心忧天下”。他在离家求学前夕改写了一首诗留给父亲:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”1914年,毛泽东在长沙第一师范学习期间,全部费用只有169元钱,而且其中三分之一花在订报上,铺盖和衣服则非常简陋单薄。但他从不以此为念,常常和朋友们互相勉励说,读书要有理想,要有“以天下为己任”的雄心壮志。他还与朋友们提出“三不谈”:不谈金钱,不谈身边琐事,在校学习期间不谈男女恋爱问题。他认为,改造国家,改造社会,对学问的需要太迫切了,一定要珍惜宝贵的青春,把时间和精力都花在有价值的事情上。

3.故地重游抒豪情

《沁园春 长沙》这首词作于1925年。1925年,全国工农运动形势高涨,革命势头异常迅猛,五卅运动和省港大罢工相继爆发,毛泽东直接领导了湖南的农民运动。同时,国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已在广州正式成立。这年深秋,毛泽东去广州主持农民运动讲习所,途经长沙,重游橘子洲,面对湘江上美丽动人的自然秋景,联想起当时的革命形势,便以“长沙”为题写下了这首词。

4.文学知识

(1)词

词是诗的别体,起源于隋唐,盛行于宋,又叫诗余、长短句、近体乐府、曲子、曲词等。词的特点是,词有定调,调有定句,句有定字,字有定声。词按字数多少,可分为小令(58字以内)、中调(59~90字)、长调(91字以上);按段落多少,可分为单调、双调、三叠、四叠等。“沁园春”属于长调;分上下阕,为双调。

(2)词牌

词牌,最初是特定的词乐曲调的名称,后成为特定的词体格式的标目,即一首词的词牌限制这首词的形式(句数、平仄、押韵等)。紧连着词牌的词题就是这首词的内容,也就是说词牌表明形式,词题表明内容。《沁园春 长沙》中,“沁园春”是词牌,“长沙”是词题,揭示词是一首写景抒怀词,地点是长沙。

(3)“沁园春”词牌的由来

“沁园”相传为东汉明帝女儿沁水公主的园林,后来为外戚窦宪所得,有人作诗咏其事,“沁园春”词牌由此得名。

5.毛泽东名句辑录

(1)洒向人间都是怨,一枕黄粱再现。——《清平乐·蒋桂战争》

(2)雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。——《忆秦娥·娄山关》

(3)天若有情天亦老,人间正道是沧桑。——《七律·人民解放军占领南京》

(4)牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。——《七律·和柳亚子先生》

(5)为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。——《七律·到韶山》

(6)一万年太久,只争朝夕。——《满江红·和郭沫若同志》

必备知识积累卡片

1.字词知识

(1)舸(ɡě):大船,词中泛指船只。

(2)寥廓(kuò):宇宙的广阔。

(3)遒(qiú):强劲有力。

(4)峥(zhēnɡ)嵘(rónɡ):不平凡、不寻常。

(5)遏(è):阻止。

2.文化常识

(1)万户侯:食邑万户,号称“万户侯”(汉代侯爵最高的一级,其中卫青与霍去病是典型代表),后来泛指高官贵爵。如唐代李白《与韩荆州书》一文中有“生不用封万户侯”的句子。词中借指大军阀、大官僚。

(2)同学少年:出自杜甫诗《秋兴八首》中的第三首:千家山郭静朝晖,日日江楼坐翠微。信宿渔人还泛泛,清秋燕子故飞飞。匡衡抗疏功名薄,刘向传经心事违。同学少年多不贱,五陵衣马自轻肥。“同学少年多不贱,五陵衣马自轻肥”是说当年的同窗好友现在大都成了富贵人,借此反衬自己的落魄。《沁园春 长沙》中,词人化用此语,却无杜甫的失落感,而是希望将来大家都能实现理想抱负。

(3)中流击水:化自“中流击楫”。《晋书·祖逖传》“(祖逖)中流击楫而誓曰:‘祖逖不能清中原而复济者,有如大江!’”词人用此典故,表达了革新中国、复兴民族的远大志向。将“击楫”化为“击水”,这种极具夸张效果的炼字更显词人的豪气。

微写作

你对毛泽东有怎样的认识和评价?请写出你的想法。

答 案

答案 (示例)你,比“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的李白多了份执着与坚定,比“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”的苏轼多了份武功与才智,比“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的辛弃疾多了份主动与豪气,比“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”的岳飞多了份方法与谋略,比“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的谭嗣同多了份至诚与方向……

你大气雄伟,才有了“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”的洒脱与轻松,才有了“天高云淡,望断南飞雁。不到长城非好汉”的坚定与从容,才有了“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”的大度与豪气,才有了“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”的气势与辉煌,才有了“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”和“天连五岭银锄落,地动三河铁臂摇”的超人想象,才有了“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”的动人画卷和“风雨送春归,飞雪迎春到”的惊人描写……

在词的王国里,你是盟主;在诗的海洋里,你是航母;在现实世界里,你是人民的红太阳……你,就是中国人民的伟大领袖——毛泽东。

【素材点击】 毛泽东的《沁园春 长沙》一扫古人笔下秋景大多肃杀、感伤的情调,词人笔下的秋景蓬勃向上,充满生命活力。面对如此壮丽寥廓的景象,词人不仅表现出心系天下的博大胸襟,也表现出蔑视官僚、军阀,改造旧世界的凌云壮志。

“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”彰显的是青年毛泽东面对风云变幻的动荡时局而生发的对祖国命运的深切关注;“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”表现的是以毛泽东为代表的一代青年意气风发、敢以天下为己任的豪情壮志。

关注时局,关心国事,应当是每一个时代的有志青年义不容辞的责任。

Ⅰ 撷素材·善积累

【运用角度】

【精彩片段】 早在清朝末年,梁启超便在《呵旁观者文》中疾呼:“国人无一旁观者,国虽小而必兴。国人尽为旁观者,国虽大而必亡。”中国看客虽多,却总有一些人燃起黑暗里的光,以铁肩担道义,奏响激昂的人生乐章。青年毛泽东“问苍茫大地,谁主沉浮”,少年周恩来“为中华之崛起而读书”……每个人都要从改变自己做起,不要问社会回馈了你什么,而要问你为社会贡献了多少。只有当你尽到了社会责任,才有权利指责那些冷漠的看客。否则,你也只是千千万万看客中的一个。

社会中总有那么一群看客,对看客的讨伐也永远不会停止。看客并不可怕,只要平凡的你我心有所恃:勇于担当,大气为人!

情景交融的艺术手法

【课文借鉴】 融情入景、情景交融即在景物描写中自然而然地融入作者的思想感情,“物皆着我之色彩”(王国维语),而不是写景和抒情“两张皮”。《沁园春 长沙》的上阕,虽然也是一般的写秋景,但这秋景却全是词人眼中景,打上了词人鲜明的情感烙印。无论是上面的树叶经霜变红似染过的“万山”,还是湘江中百舸争流的场面,还是搏击长空的雄鹰和水中自在来往的游鱼,都是词人筛选出的景物,并经过词人眼光折射出来。这些景物不像古人眼中的秋景,给人的感觉不是“悲”,不是“愁”,而是“万类霜天竞自由”的热烈、喜人的场面,词人传达给读者的是一种乐观、昂扬向上的情绪。

Ⅱ 悟技法·勤练笔

【运用点拨】

1.抓准景物特点

要完成一篇优质的情景交融的文章,就必须抓准景物的特点,从景物的本身出发,抓住景物的外在特点和内在神韵,并找到一个合适的契合点,将内外巧妙结合。

2.选准词语,巧用修辞

最优美的写景往往是在语言的使用上下功夫,或是借助词语准确地写出景物的特征,或借助修辞营造绝妙意境。如《天净沙 秋思》写了藤、树、鸦、道、风、马等景,为突出它们的特征用了“枯、老、昏、古、西、瘦”等词语,呈现出一种冷落暗淡、秋风萧瑟、苍凉凄苦的意境。

3.处理好情与景的关系

写景不是为单纯写景,写景是为了抒情,是为了表现情感。情是景的灵魂,景是情的依托。写景的同时要注重将自己的情感融入景中。再如《天净沙 秋思》,作者采用寓情于景的手法来渲染气氛,显示主题,借助萧瑟苍凉凄苦的意境,完美地表现了漂泊天涯的旅人的愁思。

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《沁园春 长沙》上阕中描写近景并使用动静结合手法的词句是“___________,__________”。

(2)《沁园春 长沙》中点明了时间、地点和特定环境的句子是“___________,_________,__________”。

(3)《沁园春 长沙》中体现“书生意气”的词句是“__________,____________,________________”。

答 案

漫江碧透

百舸争流

独立寒秋

湘江北去 橘子洲头

指点江山 激扬文字

粪土当年万户侯

4

5

6

7

【追源课本】

在《沁园春 长沙》中,词人遣词造句精当、形象,使该词显现出无限丰富的表现力,“独”字当头,词人形象立现;“万”字言山之多,“遍”字写红之广,“漫”字绘江水之满溢,“争”字现百舸竞发之热闹;鹰“击”有力,鱼“翔”自由。真是字字生动,句句精彩。窥视词人遣词造句的功力,其伟人气魄可见一斑。

“炼字”就是锤炼诗歌中的字词,使之生动、形象、精练、传神。古人写诗,十分讲究“炼字”,因此经过作者锤炼的关键字词,常常是最能表露诗歌情感和体现诗歌语言艺术的地方。

Ⅱ 关键能力突破训练——炼字

【对接高考】

炼字题,是高考诗歌鉴赏中一种常见题型,其常见设问方式(命题角度)有:

1.诗中的某个词用得好不好?为什么?或某字历来为人称道,你认为它好在哪里?(直接鉴赏关键词)

2.诗中的“诗眼”“关键字”是哪一个?为什么?(找出关键词并鉴赏)

3.这个词与另一个词比较哪个更好?为什么?(比较鉴赏)

诗歌炼字题答题步骤:

1.解释该字的含义(表层、深层);

2.结合诗歌的有关内容具体分析这个字所描述的景象;

3.指出该字的特点(如是否为色彩词、叠字,有无活用等)和所用的手法(如比喻、拟人等);

4.适当展开想象,说说这个字营造了怎样的意境或表达了怎样的情感。

【即时对练】

1.“鹰击长空,鱼翔浅底”中,“击”“翔”两个动词的运用有什么妙处?

答案 “击”字准确地形容了雄鹰展翅迅猛有力地拍打的矫健勇猛的雄姿;“翔”字精当地用鸟不扇动翅膀盘旋回飞的姿态,来描写游鱼在水中自由轻快的神态,形象而生动。一“击”一“翔”,充盈着剧变之动、拼搏之力,炫目的秋色也化静为动,显示着顽强的生命力。

答 案