2019-2020人教版八年级上册历史第二单元《近代化的早期探索与民族危机的加剧》单元测试卷

文档属性

| 名称 | 2019-2020人教版八年级上册历史第二单元《近代化的早期探索与民族危机的加剧》单元测试卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 32.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-11-03 15:36:46 | ||

图片预览

文档简介

第二单元《近代化的早期探索与民族危机的加剧》单元测试卷

一、选择题(共20小题)

1.“春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。四万万人同一哭,去年今日割台湾”这是一首清末著名的写实诗歌,诗中提到的“往事”指的是( )

A. 鸦片战争

B. 甲午战争

C. 第二次鸦片战争

D. 抗日战争

2.19世纪末,有人题联于京师:“万寿无疆,普天同庆;三军败绩,割地求和。”这里“三军败绩”是指哪次战争中的“败绩”( )

A. 鸦片战争

B. 第二次鸦片战争

C. 甲午中日战争

D. 八国联军侵华战争

3.标志着中国近代化开端的历史事件是( )

A. 洋务运动

B. 戊戌变法

C. 辛亥革命

D. 新文化运动

4.陈旭麓先生提出,洋务运动“迈出了中国近代化的第一步”。这主要是指洋务运动( )

A. 创办新式学堂

B. 兴办近代企业

C. 建立现代海军

D. 传播西方思想

5.在抗击八国联军的过程中,义和团所取得的一次胜利是在( )

A. 天津

B. 北京

C. 廊坊

D. 秦皇岛

6.洋务运动被看作是中国近代化实践的起点,这个观点成立的最主要理由是( )

A. 它主张学习西方先进的生产技术

B. 它结束了两千多年的封建帝制

C. 它创办了一批机器大生产的工业

D. 它启发着人们追求民主和科学

7.1891年,应日本政府的邀请,李鸿章率北洋舰队的定远、镇远等六艘军舰访问日本。一时军容之盛,国际侧目。但当东京湾防卫司令东乡平八郎应邀上中国旗舰定远号参观时,他便觉得中国舰队军容虽盛却不堪一击。原来他发现中国水兵竟在被视为庄严而神圣的两门主力炮的炮管上晒衣服。──唐德刚《晚清七十年》该材料说明了近代中国不断走向屈辱深渊的根本原因是( )

A. 武器落后

B. 统治者的腐败

C. 国力衰微

D. 帝国主义力量强大

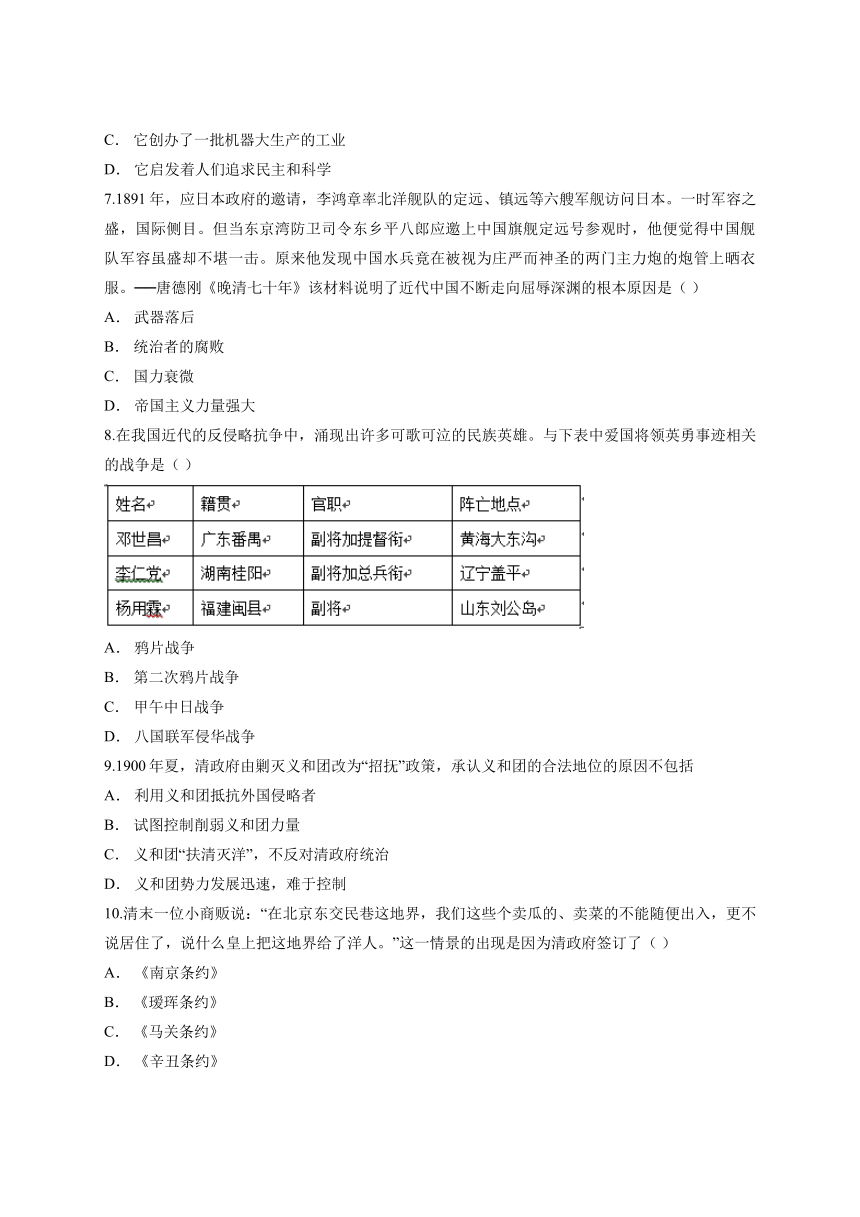

8.在我国近代的反侵略抗争中,涌现出许多可歌可泣的民族英雄。与下表中爱国将领英勇事迹相关的战争是( )

A. 鸦片战争

B. 第二次鸦片战争

C. 甲午中日战争

D. 八国联军侵华战争

9.1900年夏,清政府由剿灭义和团改为“招抚”政策,承认义和团的合法地位的原因不包括

A. 利用义和团抵抗外国侵略者

B. 试图控制削弱义和团力量

C. 义和团“扶清灭洋”,不反对清政府统治

D. 义和团势力发展迅速,难于控制

10.清末一位小商贩说:“在北京东交民巷这地界,我们这些个卖瓜的、卖菜的不能随便出入,更不说居住了,说什么皇上把这地界给了洋人。”这一情景的出现是因为清政府签订了( )

A. 《南京条约》

B. 《瑷珲条约》

C. 《马关条约》

D. 《辛丑条约》

11.2014年3月8日马航MH370航班失联以来,中国先后派遣了10余艘舰艇奔赴澳大利亚以西的印度洋“疑似残骸”海域全力搜救。近代以来,建立一支强大的海军一直成为国人的梦想并为之苦苦求索。中国海军近代化开始于哪一时期( )

A. 鸦片战争

B. 洋务运动

C. 抗日战争

D. 新中国成立后

12.下面是几位同学关于“甲午中日战争与《马关条约》”的讨论,其中,表述与史实不符的是( )

A. 小华:邓世昌在威海卫战役中壮烈牺牲

B. 小李:《马关条约》的签订使台湾人民饱受了日本的殖民奴役

C. 小林:《马关条约》大大加深了中国半殖民地化程度

D. 小王:《马关条约》签订使中国民族危机加剧

13.19世纪末,面对空前严重的民族危机,爱国的仁人志士奔走呼号,称“变者,天下之公理也”,掀起了救亡图存的( )

A. 洋务运动

B. 维新变法运动

C. 义和团运动

D. 新文化运动

14.历史上的“公车上书”,发生在哪一个条约签订以后( )

A. 《南京条约》

B. 《北京条约》

C. 《马关条约》

D. 《辛丑条约》

15.下列对洋务运动兴起的原因,说法正确的选项是( )

①第二次鸦片战争的爆发 ②为了镇压太平天国运动 ③为了创办新式学堂 ④以维护清朝的统治

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

16.“公车上书”揭开了维新变法运动的序幕,其导火线是哪个条约的签订( )

A. 《南京条约》

B. 《北京条约》

C. 《马关条约》

D. 《辛丑条约》

17.有人认为洋务运动“迈出了中国近代化的第一步”的根本原因是洋务运动( )

A. 创办了第一所新式学堂

B. 把西方先进生产力引入中国

C. 建立了中国第一支近代化海军

D. 开办了一些民用工业

18.曾纪泽说:“办洋务的难处,在于外国人的不讲道理,中国人的不明时势,只有徐图自强,才能扭转形势。”洋务派“徐图自强”的最早措施是

A. 仿效西方政治制度

B. 学习西方自然科学

C. 创办近代民用工业

D. 兴办近代军事工业

19.镇压维新派的刽子手是( )

A. 光绪帝

B. 慈禧太后

C. 袁世凯

D. 李鸿章

20.《辛丑条约》的签定使中国社会完全沦为半殖民地半封建社会,那一年发生在( )

A. 1900年

B. 1889年

C. 1901年

D. 1895年

二、非选择题(共5小题)

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一:鸿章以为:“中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器”。

——李鸿章给奕?的信

材料二:洋务派在兴办军事工业和建立新式陆海军过程中,遇到诸多困难,而最主要的是财政困难。从70年代开始,洋务派在继续“求强”的同时,着手兴办以“求富”为目的的民用企业。

——李侃、李时岳等《中国近代史》

(1)请举一个洋务派“觅制器之器”的例子?在“求富”的口号下,李鸿章创办了哪一著名民用企业?

(2)洋务运动破产的标志和失败的根本原因分别是什么?洋务运动在中国近代化探索中处于怎样的地位?

22.从1898年6月开始,光绪帝发布了一系列变法法令,主要内容有:政治上,精简机构,裁撤冗官,取消旗人特权; 经济上,鼓励私人兴办工矿企业;文化上,改科举,废八股,开办新式学堂; 军事上,训练新式军队……

请回答:

(1)这次变法的名称是什么?主要领袖是哪两位?他们是哪个阶级的代表人物?

(2)变法是由哪个政治派别发起的?该派别的政治团体是什么?

(3)最能体现资产阶级利益和对顽固派势力冲击最大的变法措施分别是哪条?

(4)变法的失败说明了什么问题?(至少说出2点)

23.材料 兵法艺,都学全,要平鬼子不费难。拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船。大法国,心胆寒,英美德俄尽消然。

——摘自义和团的揭帖

从材料可以看出,当时义和团的主要斗争对象是什么?“拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船”反映了义和团怎样的局限性?

24.阅读下列材料:

材料一:《马关条约》签订的消息传到北京,康有为和梁启超联合各省参加会试的举人们上书光绪帝,反对同日本议和,请求变法。

材料二:“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。”“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉!快哉!”

请回答:

(1)材料一指的历史事件是什么?这次事件有什么影响?

(2)材料二是谁在什么事件失败后说的?

(3)“贼”指“谁”?为什么“无力回天”?

(4)材料二的内容表现了作者怎样的决心和精神?

25.读图回答。

请回答:

(1)此人是谁?

(2)用一句话概述此人的事迹。

(3)我们应学习他的什么精神?

答案解析

1.【答案】B

【解析】四个选项中很容易排除A、C,因为鸦片战争和第二次鸦片战争根本没有提到台湾,D选项抗日战争有提到台湾又回到祖国的怀抱,甲午中日战争之后,日本强迫清政府签订《马关条约》,根据这一条约,清政府将台湾割让给日本。故答案选B。

2.【答案】C

【解析】通过时间“19世纪末”,就可以把A、B、D排除。这幅对联描述的是清政府在甲午中日战争失败后割地求和,而这时慈禧太后却在准备她的60寿辰(1835年出生)。

3.【答案】A

【解析】洋务运动进行了30多年虽然没有使中国富强起来,但洋务运动引进了西方先进的科学技术,使中国出现了第一批近代企业,在客观上为中国民族资本主义的产生和发展起到了促进作用。标志着中国近代化开端。所以答案选A。

4.【答案】B

【解析】材料中认为洋务运动“迈进了中国近代化的第一步”,其原因在于洋务运动引进了西方先进技术,促进了中国民族工业的发展,开辟了中国近代化的历程,据此分析可知指的是洋务运动兴办近代企业,故选B。

5.【答案】C

【解析】义和团在北京、天津等地抗击八国联军,所取得的一次胜利是把侵略军围困在廊坊,侵略军死伤多人,狼狈逃回天津的廊坊大捷。所以答案选C。

6.【答案】C

【解析】题干要求是“中国近代化实践”,故C比A更符合题意,B是辛亥革命的影响,D是新文化运动的影响。

7.【答案】B

【解析】材料所述为中国最新舰队看似军容整齐,实则军纪败坏,该结果是由于统治者的腐败所致,所以选B。

8.【答案】C

【解析】根据题干信息“邓世昌”,“黄海大东沟”,结合所学知识可知,甲午中日战争期间,1894年9月,清政府北洋舰队在黄海大东沟海域,遭到日本舰队袭击,致远舰管带邓世昌率舰冲锋向前,激战中,致远舰多处中弹,邓世昌下令,开足马力,直冲敌舰,日舰躲避,同时施放鱼雷,击中致远舰,邓世昌与全舰官兵壮烈牺牲。邓世昌不愧为中华民族的民族英雄。因此只有选项C符合题意。故选C。

9.【答案】C

【解析】清政府对义和团策略的变化是根据形势变化调整的,二者之间的矛盾是尖锐的阶级矛盾,是无法调和的。清政府不可能依靠义和团抗击帝国主义,也不可能从实质上承认义和团运动的正义性。当义和团势力已达天津时,清政府看到了威胁,想加以利用;义和团的口号“扶清灭洋”是清政府可以利用义和团的基础。所以C项不符合题意,故选C。

10.【答案】D

【解析】1901年清政府与西方列强签订的《辛丑条约》中规定:划定北京东交民巷为使馆界,不许中国人居住,所以答案选D,A、B、C三项不平等条约并无此项内容。

11.【答案】B

【解析】洋务运动中洋务派创办了南洋、北洋和福建三支舰队,开启了中国海军的近代化之路。

12.【答案】A

【解析】解题时注意题干中“甲午中日战争与《马关条约》”“表述与史实不符”等关键信息,依据已学知识可知甲午中日战争中国战败,签订了丧权辱国的不平等条约《马关条约》,使台湾人民饱受了日本的殖民奴役,大大加深了中国半殖民地化程度,使中国的民族危机加剧,B、C、D的表述均符合史实,而A邓世昌在黄海大战中牺牲,故选A。

13.【答案】B

【解析】根据所学知识可知,19世纪末,面对空前严重的民族危机,康有为和梁启超掀起了维新变法运动,学习西方的先进的政治制度,故答案是B。

14.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,1895年春,清政府签订《马关条约》的消息传来,正在北京参加科举考试的康有为和梁启超联合了1300多名应试举人,上书光绪帝,反对议和,请求变法,史称公车上书。

15.【答案】C

【解析】根据所学知识可知,在两次鸦片战争和太平天国农民革命运动的双重打击下,清朝一部分官僚开始认识到西方国家坚船厉炮的威力。为了解除内忧外患,实现富国强兵,以维护清朝的统治,他们主张学习和引进西方先进的科学技术,在19世纪60——90年代,掀起了洋务运动。而③是洋务运动的内容,不符合题意。由此分析①②④符合题意。故选C。

16.【答案】C

【解析】1895年春,清政府签订《马关条约》的消息传来,正在北京参加考试的康有为和梁启超联合了1300多名应试举人,上书光绪帝,反对议和,请求变法。历史上称之为“公车上书”。故选C。

17.【答案】B

【解析】依据所学可知,19世纪60----90年代以李鸿章、张之洞为首的地主阶级掀起了洋务运动,学习西方技术,创办了一批近代军事工业、民用工业。它创办的军事和民用工业,把西方先进生产力引入中国,为资本主义经济发展打下一定的物质基础,所以说洋务运动“迈出了中国近代化的第一步”。B项符合题意,故此题选B。

18.【答案】D

【解析】依据所学可知,第二次鸦片战争后,中国的半殖民地化程度加深,为了维护清朝统治,19世纪60---90年代,以李鸿章为首的洋务派兴起了“师夷长技以自强”的洋务运动。洋务运动前期的口号是自强,主要是兴办近代军事工业,C项符合题意,故此题选C。

19.【答案】B

【解析】戊戌变法运动遭到以慈禧太后为首的守旧派的强烈反对,这年九月慈禧太后等发动政变,光绪被囚,维新派康有为、梁启超分别逃往法国和日本。谭嗣同等6人(戊戌六君子)被杀害,历时仅一百零三天的变法失败。所以答案选B。

20.【答案】C

【解析】1900年,八国联军发动侵华战争,1901年,清政府被迫签订了《辛丑条约》,中国完全沦为半殖民地半封建社会,所以该题选C。

21.【答案】(1)江南制造总局;轮船招商局。

(2)甲午战败;只学技术,不学制度;为中国近代化开辟了道路。

【解析】(1)江南制造总局是军事工业,民用企业有轮船招商局等。

(2)破产的标志是甲午战争战败,根本原因是只学习西方科技,不学习制度,落后的封建制度并没有变更;洋务运动是中国近代化的开端。

22.【答案】(1)戊戌变法;康有为、梁启超;资产阶级

(2)维新派,强学会。

(3)经济上,鼓励私人兴办工矿企业,最能体现资产阶级利益;政治上,取消旗人特权,对顽固派的冲击最大。

(4)说明资产阶级的力量太过弱小,资产阶级不能完成反帝反封建的革命任务;资本主义制度在半殖民地半封建社会的中国行不通等。

【解析】(1)通过时间“1898年”,我们可判断出:这次变法的名称是戊戌变法,又被称之为维新变法、百日维新;康有为和梁启超是这次变法的领导人物;他们宣传的是维新变法的思想,所以他们是资产阶级维新派的代表人物。

(2)梁启超、康有为等宣传的是资产阶级维新变法思想,所以他们是资产阶级维新派的代表,因此戊戌变法是由资产阶级维新派发起的;公车上书失败后,维新派创办了强学会,作为维新派的政治团体。

(3)通过分析维新变法的内容,我们可判断出在经济上,鼓励私人兴办工矿企业,促进了资本主义经济的发展,因此最能体现资产阶级利益;在政治上,取消旗人特权,是对顽固派势力冲击最大的变法措施。

(4)戊戌变法最终失败是因为资产阶级维新派力量弱小,仅靠一个毫无实权的光绪帝,不能对抗以慈禧太后为首的顽固派,再加上袁世凯的告密,最终导致了戊戌变法的失败,因此戊戌变法失败说明资产阶级的力量太过弱小,资产阶级不能完成反帝反封建的革命任务;资本主义制度在半殖民地半封建社会的中国行不通等。

23.【答案】斗争对象:帝国主义侵略者。局限性:义和团愚昧迷信、盲目排外。

【解析】依据材料“兵法艺,都学全,要平鬼子不费难。拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船。大法国,心胆寒,英美德俄尽消然”的信息可知,帝国主义侵略者是义和团的主要斗争对象;“拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船”反映了义和团愚昧迷信、盲目排外,仇视一切外来事物,这是非常片面的。

24.【答案】(1)公车上书。影响是:揭开了戊戌变法运动的序幕。

(2)谭嗣同。戊戌变法。

(3)贼指的是以慈禧太后为首的顽固派势力。原因:光绪帝无实权,维新派没有实力,不能联系群众。顽固派势力强大。

(4)为了挽救民族危亡不怕流血牺牲的精神,视死如归的爱国主义精神。

【解析】(1)公车上书。这次上书,对清政府触动不大,却轰动了全国,成为变法维新运动的序幕。

(2)结合材料中的诗句和名言判断这是戊戌变法的代表人物谭嗣同在就义前所说的。

(3)“贼”指的是以慈禧太后为首的顽固派势力。戊戌变法失败的客观原因是以慈禧太后为首的顽固派非常强大。而维新派依靠的光绪帝是一个没有实权的皇帝,再加上资产阶级维新派本身的软弱性和妥协性,对封建反动势力和列强寄于幻想,远离了民众,又害怕民众,因而也就得不到人民群众的支持,归于失败。

(4)前一句诗意思是“我生为变法而生,死为变法而死,一生一死是一副忠肝义胆,像昆仑那样高耸”,表现了他的高风亮节,第二句话表现了他为了变法不怕牺牲、视死如归的精神。

25.【答案】(1)邓世昌 (2)在黄海海战英勇作战,为国捐躯 (3)爱国主义精神

【解析】(1)此人是邓世昌,邓世昌是清末海军杰出爱国将领、民族英雄。

(2)邓世昌是清末海军杰出爱国将领、民族英雄。1894年中日甲午战争时为致远号巡洋舰管带,1894年9月17日在黄海海战中壮烈牺牲。

(3)我们应学习他为了我们国家的荣誉和领土完整,不惜牺牲自己的宝贵的生命,敢于抗争,不屈服,不认输,坚决抵抗到底的可歌可泣的爱国主义精神,邓世昌是我们国家的伟大的民族英雄。

一、选择题(共20小题)

1.“春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。四万万人同一哭,去年今日割台湾”这是一首清末著名的写实诗歌,诗中提到的“往事”指的是( )

A. 鸦片战争

B. 甲午战争

C. 第二次鸦片战争

D. 抗日战争

2.19世纪末,有人题联于京师:“万寿无疆,普天同庆;三军败绩,割地求和。”这里“三军败绩”是指哪次战争中的“败绩”( )

A. 鸦片战争

B. 第二次鸦片战争

C. 甲午中日战争

D. 八国联军侵华战争

3.标志着中国近代化开端的历史事件是( )

A. 洋务运动

B. 戊戌变法

C. 辛亥革命

D. 新文化运动

4.陈旭麓先生提出,洋务运动“迈出了中国近代化的第一步”。这主要是指洋务运动( )

A. 创办新式学堂

B. 兴办近代企业

C. 建立现代海军

D. 传播西方思想

5.在抗击八国联军的过程中,义和团所取得的一次胜利是在( )

A. 天津

B. 北京

C. 廊坊

D. 秦皇岛

6.洋务运动被看作是中国近代化实践的起点,这个观点成立的最主要理由是( )

A. 它主张学习西方先进的生产技术

B. 它结束了两千多年的封建帝制

C. 它创办了一批机器大生产的工业

D. 它启发着人们追求民主和科学

7.1891年,应日本政府的邀请,李鸿章率北洋舰队的定远、镇远等六艘军舰访问日本。一时军容之盛,国际侧目。但当东京湾防卫司令东乡平八郎应邀上中国旗舰定远号参观时,他便觉得中国舰队军容虽盛却不堪一击。原来他发现中国水兵竟在被视为庄严而神圣的两门主力炮的炮管上晒衣服。──唐德刚《晚清七十年》该材料说明了近代中国不断走向屈辱深渊的根本原因是( )

A. 武器落后

B. 统治者的腐败

C. 国力衰微

D. 帝国主义力量强大

8.在我国近代的反侵略抗争中,涌现出许多可歌可泣的民族英雄。与下表中爱国将领英勇事迹相关的战争是( )

A. 鸦片战争

B. 第二次鸦片战争

C. 甲午中日战争

D. 八国联军侵华战争

9.1900年夏,清政府由剿灭义和团改为“招抚”政策,承认义和团的合法地位的原因不包括

A. 利用义和团抵抗外国侵略者

B. 试图控制削弱义和团力量

C. 义和团“扶清灭洋”,不反对清政府统治

D. 义和团势力发展迅速,难于控制

10.清末一位小商贩说:“在北京东交民巷这地界,我们这些个卖瓜的、卖菜的不能随便出入,更不说居住了,说什么皇上把这地界给了洋人。”这一情景的出现是因为清政府签订了( )

A. 《南京条约》

B. 《瑷珲条约》

C. 《马关条约》

D. 《辛丑条约》

11.2014年3月8日马航MH370航班失联以来,中国先后派遣了10余艘舰艇奔赴澳大利亚以西的印度洋“疑似残骸”海域全力搜救。近代以来,建立一支强大的海军一直成为国人的梦想并为之苦苦求索。中国海军近代化开始于哪一时期( )

A. 鸦片战争

B. 洋务运动

C. 抗日战争

D. 新中国成立后

12.下面是几位同学关于“甲午中日战争与《马关条约》”的讨论,其中,表述与史实不符的是( )

A. 小华:邓世昌在威海卫战役中壮烈牺牲

B. 小李:《马关条约》的签订使台湾人民饱受了日本的殖民奴役

C. 小林:《马关条约》大大加深了中国半殖民地化程度

D. 小王:《马关条约》签订使中国民族危机加剧

13.19世纪末,面对空前严重的民族危机,爱国的仁人志士奔走呼号,称“变者,天下之公理也”,掀起了救亡图存的( )

A. 洋务运动

B. 维新变法运动

C. 义和团运动

D. 新文化运动

14.历史上的“公车上书”,发生在哪一个条约签订以后( )

A. 《南京条约》

B. 《北京条约》

C. 《马关条约》

D. 《辛丑条约》

15.下列对洋务运动兴起的原因,说法正确的选项是( )

①第二次鸦片战争的爆发 ②为了镇压太平天国运动 ③为了创办新式学堂 ④以维护清朝的统治

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

16.“公车上书”揭开了维新变法运动的序幕,其导火线是哪个条约的签订( )

A. 《南京条约》

B. 《北京条约》

C. 《马关条约》

D. 《辛丑条约》

17.有人认为洋务运动“迈出了中国近代化的第一步”的根本原因是洋务运动( )

A. 创办了第一所新式学堂

B. 把西方先进生产力引入中国

C. 建立了中国第一支近代化海军

D. 开办了一些民用工业

18.曾纪泽说:“办洋务的难处,在于外国人的不讲道理,中国人的不明时势,只有徐图自强,才能扭转形势。”洋务派“徐图自强”的最早措施是

A. 仿效西方政治制度

B. 学习西方自然科学

C. 创办近代民用工业

D. 兴办近代军事工业

19.镇压维新派的刽子手是( )

A. 光绪帝

B. 慈禧太后

C. 袁世凯

D. 李鸿章

20.《辛丑条约》的签定使中国社会完全沦为半殖民地半封建社会,那一年发生在( )

A. 1900年

B. 1889年

C. 1901年

D. 1895年

二、非选择题(共5小题)

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一:鸿章以为:“中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器”。

——李鸿章给奕?的信

材料二:洋务派在兴办军事工业和建立新式陆海军过程中,遇到诸多困难,而最主要的是财政困难。从70年代开始,洋务派在继续“求强”的同时,着手兴办以“求富”为目的的民用企业。

——李侃、李时岳等《中国近代史》

(1)请举一个洋务派“觅制器之器”的例子?在“求富”的口号下,李鸿章创办了哪一著名民用企业?

(2)洋务运动破产的标志和失败的根本原因分别是什么?洋务运动在中国近代化探索中处于怎样的地位?

22.从1898年6月开始,光绪帝发布了一系列变法法令,主要内容有:政治上,精简机构,裁撤冗官,取消旗人特权; 经济上,鼓励私人兴办工矿企业;文化上,改科举,废八股,开办新式学堂; 军事上,训练新式军队……

请回答:

(1)这次变法的名称是什么?主要领袖是哪两位?他们是哪个阶级的代表人物?

(2)变法是由哪个政治派别发起的?该派别的政治团体是什么?

(3)最能体现资产阶级利益和对顽固派势力冲击最大的变法措施分别是哪条?

(4)变法的失败说明了什么问题?(至少说出2点)

23.材料 兵法艺,都学全,要平鬼子不费难。拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船。大法国,心胆寒,英美德俄尽消然。

——摘自义和团的揭帖

从材料可以看出,当时义和团的主要斗争对象是什么?“拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船”反映了义和团怎样的局限性?

24.阅读下列材料:

材料一:《马关条约》签订的消息传到北京,康有为和梁启超联合各省参加会试的举人们上书光绪帝,反对同日本议和,请求变法。

材料二:“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。”“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉!快哉!”

请回答:

(1)材料一指的历史事件是什么?这次事件有什么影响?

(2)材料二是谁在什么事件失败后说的?

(3)“贼”指“谁”?为什么“无力回天”?

(4)材料二的内容表现了作者怎样的决心和精神?

25.读图回答。

请回答:

(1)此人是谁?

(2)用一句话概述此人的事迹。

(3)我们应学习他的什么精神?

答案解析

1.【答案】B

【解析】四个选项中很容易排除A、C,因为鸦片战争和第二次鸦片战争根本没有提到台湾,D选项抗日战争有提到台湾又回到祖国的怀抱,甲午中日战争之后,日本强迫清政府签订《马关条约》,根据这一条约,清政府将台湾割让给日本。故答案选B。

2.【答案】C

【解析】通过时间“19世纪末”,就可以把A、B、D排除。这幅对联描述的是清政府在甲午中日战争失败后割地求和,而这时慈禧太后却在准备她的60寿辰(1835年出生)。

3.【答案】A

【解析】洋务运动进行了30多年虽然没有使中国富强起来,但洋务运动引进了西方先进的科学技术,使中国出现了第一批近代企业,在客观上为中国民族资本主义的产生和发展起到了促进作用。标志着中国近代化开端。所以答案选A。

4.【答案】B

【解析】材料中认为洋务运动“迈进了中国近代化的第一步”,其原因在于洋务运动引进了西方先进技术,促进了中国民族工业的发展,开辟了中国近代化的历程,据此分析可知指的是洋务运动兴办近代企业,故选B。

5.【答案】C

【解析】义和团在北京、天津等地抗击八国联军,所取得的一次胜利是把侵略军围困在廊坊,侵略军死伤多人,狼狈逃回天津的廊坊大捷。所以答案选C。

6.【答案】C

【解析】题干要求是“中国近代化实践”,故C比A更符合题意,B是辛亥革命的影响,D是新文化运动的影响。

7.【答案】B

【解析】材料所述为中国最新舰队看似军容整齐,实则军纪败坏,该结果是由于统治者的腐败所致,所以选B。

8.【答案】C

【解析】根据题干信息“邓世昌”,“黄海大东沟”,结合所学知识可知,甲午中日战争期间,1894年9月,清政府北洋舰队在黄海大东沟海域,遭到日本舰队袭击,致远舰管带邓世昌率舰冲锋向前,激战中,致远舰多处中弹,邓世昌下令,开足马力,直冲敌舰,日舰躲避,同时施放鱼雷,击中致远舰,邓世昌与全舰官兵壮烈牺牲。邓世昌不愧为中华民族的民族英雄。因此只有选项C符合题意。故选C。

9.【答案】C

【解析】清政府对义和团策略的变化是根据形势变化调整的,二者之间的矛盾是尖锐的阶级矛盾,是无法调和的。清政府不可能依靠义和团抗击帝国主义,也不可能从实质上承认义和团运动的正义性。当义和团势力已达天津时,清政府看到了威胁,想加以利用;义和团的口号“扶清灭洋”是清政府可以利用义和团的基础。所以C项不符合题意,故选C。

10.【答案】D

【解析】1901年清政府与西方列强签订的《辛丑条约》中规定:划定北京东交民巷为使馆界,不许中国人居住,所以答案选D,A、B、C三项不平等条约并无此项内容。

11.【答案】B

【解析】洋务运动中洋务派创办了南洋、北洋和福建三支舰队,开启了中国海军的近代化之路。

12.【答案】A

【解析】解题时注意题干中“甲午中日战争与《马关条约》”“表述与史实不符”等关键信息,依据已学知识可知甲午中日战争中国战败,签订了丧权辱国的不平等条约《马关条约》,使台湾人民饱受了日本的殖民奴役,大大加深了中国半殖民地化程度,使中国的民族危机加剧,B、C、D的表述均符合史实,而A邓世昌在黄海大战中牺牲,故选A。

13.【答案】B

【解析】根据所学知识可知,19世纪末,面对空前严重的民族危机,康有为和梁启超掀起了维新变法运动,学习西方的先进的政治制度,故答案是B。

14.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,1895年春,清政府签订《马关条约》的消息传来,正在北京参加科举考试的康有为和梁启超联合了1300多名应试举人,上书光绪帝,反对议和,请求变法,史称公车上书。

15.【答案】C

【解析】根据所学知识可知,在两次鸦片战争和太平天国农民革命运动的双重打击下,清朝一部分官僚开始认识到西方国家坚船厉炮的威力。为了解除内忧外患,实现富国强兵,以维护清朝的统治,他们主张学习和引进西方先进的科学技术,在19世纪60——90年代,掀起了洋务运动。而③是洋务运动的内容,不符合题意。由此分析①②④符合题意。故选C。

16.【答案】C

【解析】1895年春,清政府签订《马关条约》的消息传来,正在北京参加考试的康有为和梁启超联合了1300多名应试举人,上书光绪帝,反对议和,请求变法。历史上称之为“公车上书”。故选C。

17.【答案】B

【解析】依据所学可知,19世纪60----90年代以李鸿章、张之洞为首的地主阶级掀起了洋务运动,学习西方技术,创办了一批近代军事工业、民用工业。它创办的军事和民用工业,把西方先进生产力引入中国,为资本主义经济发展打下一定的物质基础,所以说洋务运动“迈出了中国近代化的第一步”。B项符合题意,故此题选B。

18.【答案】D

【解析】依据所学可知,第二次鸦片战争后,中国的半殖民地化程度加深,为了维护清朝统治,19世纪60---90年代,以李鸿章为首的洋务派兴起了“师夷长技以自强”的洋务运动。洋务运动前期的口号是自强,主要是兴办近代军事工业,C项符合题意,故此题选C。

19.【答案】B

【解析】戊戌变法运动遭到以慈禧太后为首的守旧派的强烈反对,这年九月慈禧太后等发动政变,光绪被囚,维新派康有为、梁启超分别逃往法国和日本。谭嗣同等6人(戊戌六君子)被杀害,历时仅一百零三天的变法失败。所以答案选B。

20.【答案】C

【解析】1900年,八国联军发动侵华战争,1901年,清政府被迫签订了《辛丑条约》,中国完全沦为半殖民地半封建社会,所以该题选C。

21.【答案】(1)江南制造总局;轮船招商局。

(2)甲午战败;只学技术,不学制度;为中国近代化开辟了道路。

【解析】(1)江南制造总局是军事工业,民用企业有轮船招商局等。

(2)破产的标志是甲午战争战败,根本原因是只学习西方科技,不学习制度,落后的封建制度并没有变更;洋务运动是中国近代化的开端。

22.【答案】(1)戊戌变法;康有为、梁启超;资产阶级

(2)维新派,强学会。

(3)经济上,鼓励私人兴办工矿企业,最能体现资产阶级利益;政治上,取消旗人特权,对顽固派的冲击最大。

(4)说明资产阶级的力量太过弱小,资产阶级不能完成反帝反封建的革命任务;资本主义制度在半殖民地半封建社会的中国行不通等。

【解析】(1)通过时间“1898年”,我们可判断出:这次变法的名称是戊戌变法,又被称之为维新变法、百日维新;康有为和梁启超是这次变法的领导人物;他们宣传的是维新变法的思想,所以他们是资产阶级维新派的代表人物。

(2)梁启超、康有为等宣传的是资产阶级维新变法思想,所以他们是资产阶级维新派的代表,因此戊戌变法是由资产阶级维新派发起的;公车上书失败后,维新派创办了强学会,作为维新派的政治团体。

(3)通过分析维新变法的内容,我们可判断出在经济上,鼓励私人兴办工矿企业,促进了资本主义经济的发展,因此最能体现资产阶级利益;在政治上,取消旗人特权,是对顽固派势力冲击最大的变法措施。

(4)戊戌变法最终失败是因为资产阶级维新派力量弱小,仅靠一个毫无实权的光绪帝,不能对抗以慈禧太后为首的顽固派,再加上袁世凯的告密,最终导致了戊戌变法的失败,因此戊戌变法失败说明资产阶级的力量太过弱小,资产阶级不能完成反帝反封建的革命任务;资本主义制度在半殖民地半封建社会的中国行不通等。

23.【答案】斗争对象:帝国主义侵略者。局限性:义和团愚昧迷信、盲目排外。

【解析】依据材料“兵法艺,都学全,要平鬼子不费难。拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船。大法国,心胆寒,英美德俄尽消然”的信息可知,帝国主义侵略者是义和团的主要斗争对象;“拆铁道,拔线杆,紧急毁坏火轮船”反映了义和团愚昧迷信、盲目排外,仇视一切外来事物,这是非常片面的。

24.【答案】(1)公车上书。影响是:揭开了戊戌变法运动的序幕。

(2)谭嗣同。戊戌变法。

(3)贼指的是以慈禧太后为首的顽固派势力。原因:光绪帝无实权,维新派没有实力,不能联系群众。顽固派势力强大。

(4)为了挽救民族危亡不怕流血牺牲的精神,视死如归的爱国主义精神。

【解析】(1)公车上书。这次上书,对清政府触动不大,却轰动了全国,成为变法维新运动的序幕。

(2)结合材料中的诗句和名言判断这是戊戌变法的代表人物谭嗣同在就义前所说的。

(3)“贼”指的是以慈禧太后为首的顽固派势力。戊戌变法失败的客观原因是以慈禧太后为首的顽固派非常强大。而维新派依靠的光绪帝是一个没有实权的皇帝,再加上资产阶级维新派本身的软弱性和妥协性,对封建反动势力和列强寄于幻想,远离了民众,又害怕民众,因而也就得不到人民群众的支持,归于失败。

(4)前一句诗意思是“我生为变法而生,死为变法而死,一生一死是一副忠肝义胆,像昆仑那样高耸”,表现了他的高风亮节,第二句话表现了他为了变法不怕牺牲、视死如归的精神。

25.【答案】(1)邓世昌 (2)在黄海海战英勇作战,为国捐躯 (3)爱国主义精神

【解析】(1)此人是邓世昌,邓世昌是清末海军杰出爱国将领、民族英雄。

(2)邓世昌是清末海军杰出爱国将领、民族英雄。1894年中日甲午战争时为致远号巡洋舰管带,1894年9月17日在黄海海战中壮烈牺牲。

(3)我们应学习他为了我们国家的荣誉和领土完整,不惜牺牲自己的宝贵的生命,敢于抗争,不屈服,不认输,坚决抵抗到底的可歌可泣的爱国主义精神,邓世昌是我们国家的伟大的民族英雄。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹