人教版(新课程标准)八年级下册6.4 祖国的首都——北京课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(新课程标准)八年级下册6.4 祖国的首都——北京课件(23张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2019-11-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件23张PPT。祖国的首都——北京第六章 北方地区

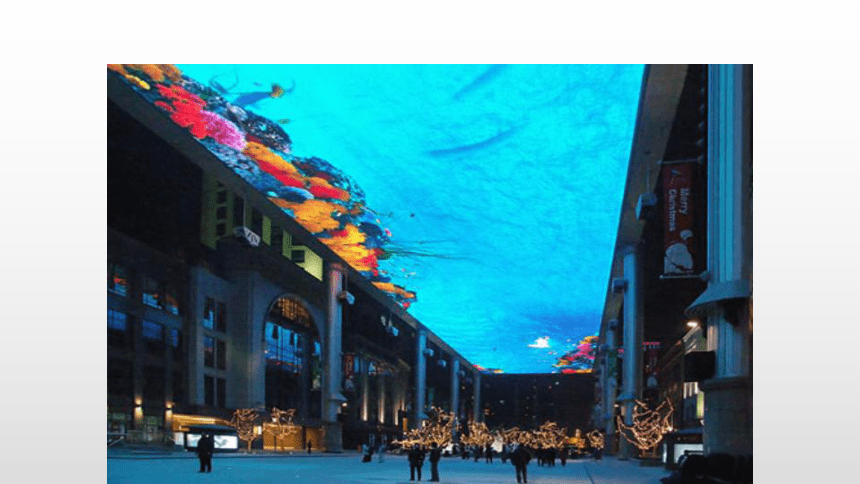

人民大会堂

中南海

革命博物馆

天安门

故宫博物馆

人民英雄纪念碑

毛泽东纪念堂

正阳门城楼

正阳门箭楼

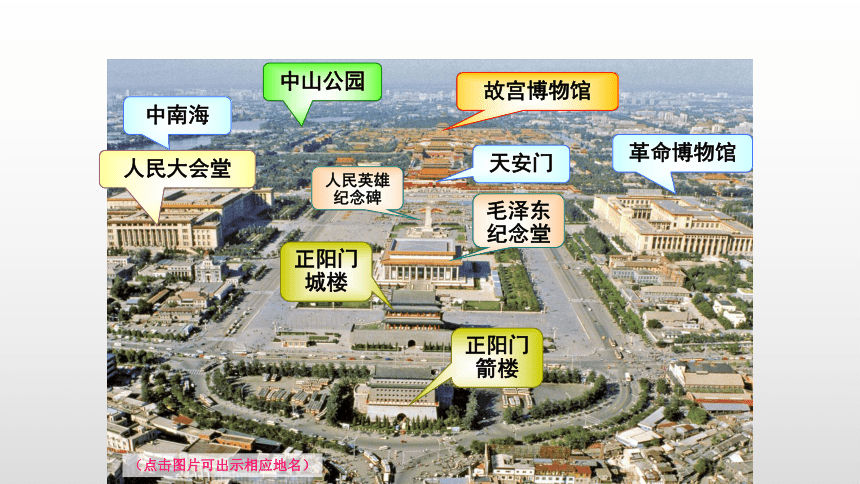

中山公园(点击图片可出示相应地名)学习目标1、运用地图,了解北京的地理位置和自然环境;

2、运用材料,掌握北京的城市职能;

3、了解北京城址的变迁及主要的旅游名胜;

4、举例说明北京城市建设的成就。

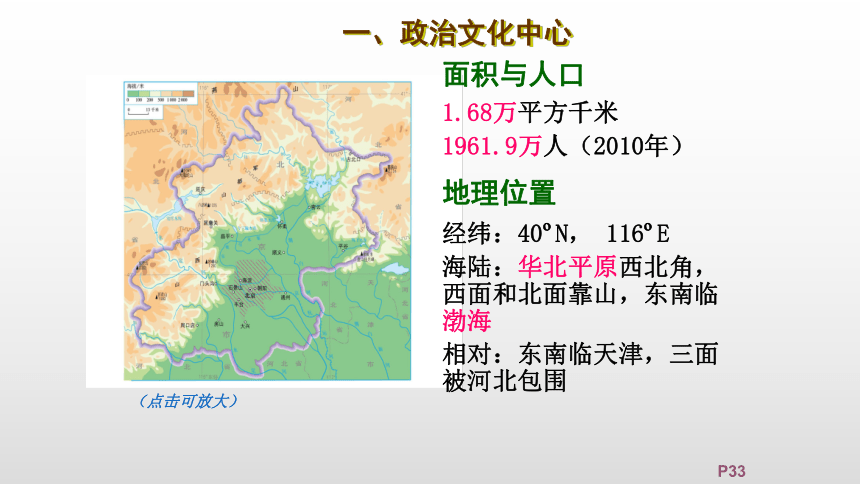

一、政治文化中心1.68万平方千米

1961.9万人(2010年)面积与人口(点击可放大)经纬:40oN, 116oE

海陆:华北平原西北角,西面和北面靠山,东南临渤海

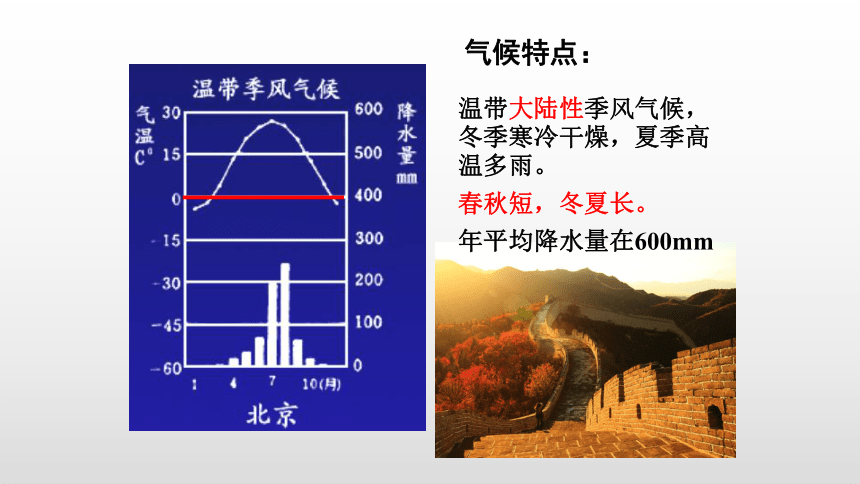

相对:东南临天津,三面被河北包围地理位置P33气候特点:温带大陆性季风气候,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。

春秋短,冬夏长。

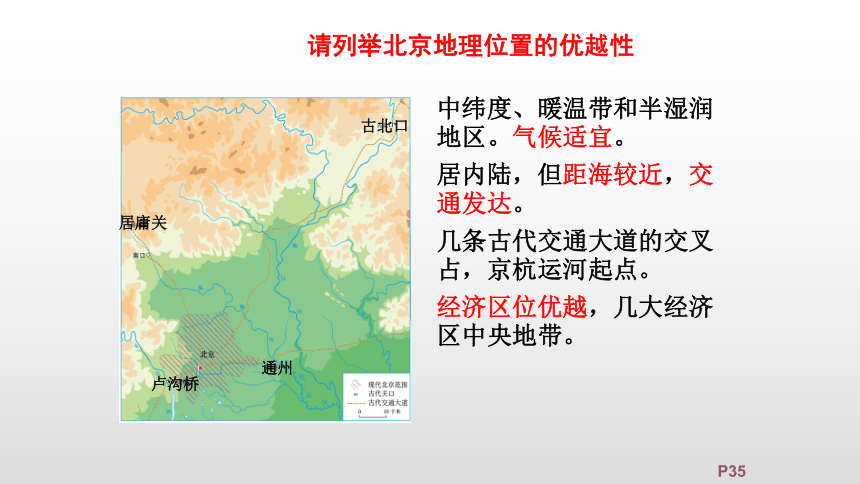

年平均降水量在600mm古北口居庸关通州请列举北京地理位置的优越性卢沟桥中纬度、暖温带和半湿润地区。气候适宜。

居内陆,但距海较近,交通发达。

几条古代交通大道的交叉占,京杭运河起点。

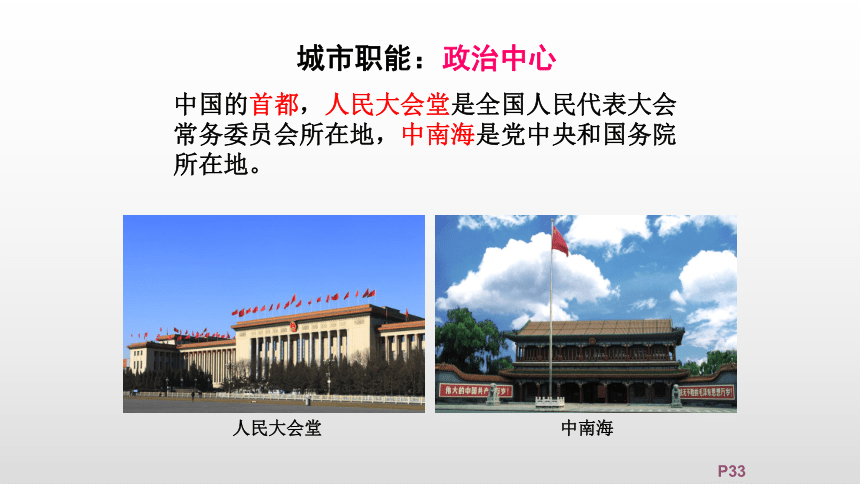

经济区位优越,几大经济区中央地带。P35中南海人民大会堂政治中心城市职能:中国的首都,人民大会堂是全国人民代表大会常务委员会所在地,中南海是党中央和国务院所在地。P33文化中心城市职能:高等院校云集,各类科研机构,国家图书馆,中央电视台和中央人民广播电台,博物馆、展览馆、体育场……P33美国驻华大使馆俄罗斯驻华大使馆北京有外国大使馆、国际组织代表机构,以及众多的海外企业代表机构等。国际交往中心城市职能:P35北京是我国著名的古都和历史文化名城。二、历史悠久的古城P36北京旧城城市布局旧城分内城和外城,格局形成于元、明两代

独特的“凸”字形轮廓。

旧城方方正正,街道纵横交错,全城布局均衡对称。(点击可放大)P36三、现代化的大都市1.城市规模扩大,兴建卫星城;

2.重点功能区的建设(中央商务区、中关村科技园区、金融街、王府井商业街等)现代化建设取得成就:P39三、现代化的大都市3.形成了航空、公路、铁路现代化立体交通网络。

市区形成了环形加放射状快速道路网。现代化建设取得成就:P40北京的“城市病”问题:人口过多,环境污染,交通拥挤,住房紧张,就业困难,资源短缺等。解决措施:控制市区人口数量;建设卫星城;保护环境,控制污染;控制车流量,规划交通网;节约用水、用电、用地……P41北京市的发展目标:“国家首都、世界城市、文化名城、宜居城市”北京胡同中关村“老北京”与“新北京”北京四合院:既不能全部拆除,也不能一成不变,要合理利用,合理保护和修缮。P41地理位置

地形地势

气候:温带季风性气候,春秋短、冬夏长

政治、文化中心,国际交往中心知识回顾城市发展城市职能城市规模扩大,建设卫星城

城市功能分区

现代化立体交通网络,环形加放射状交通体系

重视历史文化建筑的保护和环境质量的改善悠久的历史

众多的名胜古迹

独特的旧城格局历史悠久1.关于北京的地理位置描述正确的是( )

A.位于东北平原南部

B.东临渤海

C.与河北、天津两省级行政区相邻

D.西面背靠青藏高原C反馈练习2.北京的气候类型是( )

A.温带季风气候

B.温带大陆性气候

C.亚热带季风气候

D.温带海洋性气候A反馈练习4.下列名胜古迹不属于北京列入《世界遗产名录》的是( )

A.承德避暑山庄 B.明十三陵

C.颐和园 D.周口店北京猿人遗址

3.北京的城市职能是( )

A.金融中心 B.工业中心

C.信息中心 D.政治文化中心DA反馈练习北京旧城区格局的形成

当代游客们所能见到的北京城,基本沿袭着明朝北京城的格局;而明朝北京城的格局则是承袭了元大都城的格局。

一、元大都城的格局

元大都城呈长方形,总面积50多平方千米。,南北长7400米,东西长6650米。北城墙在今安定门外土城一带;南城墙在今东西长安街南侧;东西两侧在今东西二环路上。全城开有11个城门,现在的朝阳门和阜成门就是元大都城的东门和西门。

元大都城的中心位置建中心阁,在今北京城内鼓楼以北。全城规划的中轴线,则南起丽正门,穿过皇城的棂星门,宫城的崇天门和厚载门,经万宁桥直达中心阁。在这全城格局的核心地带筑有皇城,中轴线上安排着皇城中最主要的宫殿。

元大都城的格局准确地体现了中国传统的“左祖右社,前朝后市”基本原则。左祖,也即太庙的位置是在皇城之东,今朝内大街以北;右社,也即社稷坛,建于今阜内大街以北。元大都城的整个皇城即为前朝;皇城坐北朝南,其“后市”商业区就在钟鼓楼什刹海一带。

元大都城的主要街道呈南北向,与东西干道共构成五十个坊。坊内住宅坐北朝南,用于通行的胡同和小街则沿着南北大街的东西两侧平行展开。相对城门之间均有宽敞平直的大道。纵横交叉的街道宽窄有明确的规定:胡同六步阔,小街十二步阔,大街二十四步阔。北京旧城区格局的形成

二、明朝北京城的格局

明朝北京城在元大都城的基础上进行了改建,面积62平方千米。沿元大都城的北城墙向内缩进了2.5千米,并将南城向南推进到前门一带。九门城楼修建完成以后,改名为:正阳门、崇文门、宣武门、朝阳门和阜成门等,这些名称沿用至今。嘉靖三十二年(公元1553年)又在北京城的南面修筑外城,使得北京城变成了“凸”字的形状。

明朝拆毁了元大都城的皇宫“以杀王气”,另行建造了皇宫紫禁城。由于此时北京城的范围相比元大都城有所变化,全城格局的中心亦相应地南移。外城的正南门──永定门,就成了北京城中轴线的新起点。中轴线仍然是用于设计北京都城格局的依据,紫禁城内象征皇权的前后六大殿也都在这条中轴线上。

“左祖右社,前朝后市”的两个基本点依然保持为都城格局的要点。皇宫左边建了太庙,即今劳动人民文化宫;皇宫的右边建造了社稷坛,即今中山公园。同时,又把皇城的南、北、东三面的城墙略微外移,使得太庙、社稷坛以及新开凿在太液池南端的湖泊,均纳入皇城的自然风光之中。在正南方的郊外对称兴建了东西两组建筑群,即皇帝祭天的天坛和祭山川之神的山川坛(后改称先农坛);在城东、西、北分别建了日、月、地坛。北京旧城区格局的形成

明朝北京城计有36坊,其中,内城有28坊,外城8坊。坊内外棋盘式的道路网络仍是北京城交通体系的整体格局,仅有个别地方因为自然条件的局限或历史发展的要求形成一些斜街。

明朝北京城对于元大都城的继承与改建,终于将北京城建设成为中国古代历史上最突出的都城范例。

三、今日北京的格局

今日北京的格局基本沿袭了明朝北京城的格局。由于其“中轴对称,平缓开阔,轮廓丰富,节律有序”的特点,集中体现了中国传统的规划建设精华,1999年3月首都规划委员会划定了北京的旧城历史文化保护和控制范围,重点保护位于北京明清古城的地安门内大街、南北街、什刹海、国子监等25片历史文化保护区,这些街区几乎囊括了北京旧城区全部精华。北京市在加快现代化建设的同时十分重视保护古都风貌和历史文物,使得北京城格局的经典模式得以留存。

人民大会堂

中南海

革命博物馆

天安门

故宫博物馆

人民英雄纪念碑

毛泽东纪念堂

正阳门城楼

正阳门箭楼

中山公园(点击图片可出示相应地名)学习目标1、运用地图,了解北京的地理位置和自然环境;

2、运用材料,掌握北京的城市职能;

3、了解北京城址的变迁及主要的旅游名胜;

4、举例说明北京城市建设的成就。

一、政治文化中心1.68万平方千米

1961.9万人(2010年)面积与人口(点击可放大)经纬:40oN, 116oE

海陆:华北平原西北角,西面和北面靠山,东南临渤海

相对:东南临天津,三面被河北包围地理位置P33气候特点:温带大陆性季风气候,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。

春秋短,冬夏长。

年平均降水量在600mm古北口居庸关通州请列举北京地理位置的优越性卢沟桥中纬度、暖温带和半湿润地区。气候适宜。

居内陆,但距海较近,交通发达。

几条古代交通大道的交叉占,京杭运河起点。

经济区位优越,几大经济区中央地带。P35中南海人民大会堂政治中心城市职能:中国的首都,人民大会堂是全国人民代表大会常务委员会所在地,中南海是党中央和国务院所在地。P33文化中心城市职能:高等院校云集,各类科研机构,国家图书馆,中央电视台和中央人民广播电台,博物馆、展览馆、体育场……P33美国驻华大使馆俄罗斯驻华大使馆北京有外国大使馆、国际组织代表机构,以及众多的海外企业代表机构等。国际交往中心城市职能:P35北京是我国著名的古都和历史文化名城。二、历史悠久的古城P36北京旧城城市布局旧城分内城和外城,格局形成于元、明两代

独特的“凸”字形轮廓。

旧城方方正正,街道纵横交错,全城布局均衡对称。(点击可放大)P36三、现代化的大都市1.城市规模扩大,兴建卫星城;

2.重点功能区的建设(中央商务区、中关村科技园区、金融街、王府井商业街等)现代化建设取得成就:P39三、现代化的大都市3.形成了航空、公路、铁路现代化立体交通网络。

市区形成了环形加放射状快速道路网。现代化建设取得成就:P40北京的“城市病”问题:人口过多,环境污染,交通拥挤,住房紧张,就业困难,资源短缺等。解决措施:控制市区人口数量;建设卫星城;保护环境,控制污染;控制车流量,规划交通网;节约用水、用电、用地……P41北京市的发展目标:“国家首都、世界城市、文化名城、宜居城市”北京胡同中关村“老北京”与“新北京”北京四合院:既不能全部拆除,也不能一成不变,要合理利用,合理保护和修缮。P41地理位置

地形地势

气候:温带季风性气候,春秋短、冬夏长

政治、文化中心,国际交往中心知识回顾城市发展城市职能城市规模扩大,建设卫星城

城市功能分区

现代化立体交通网络,环形加放射状交通体系

重视历史文化建筑的保护和环境质量的改善悠久的历史

众多的名胜古迹

独特的旧城格局历史悠久1.关于北京的地理位置描述正确的是( )

A.位于东北平原南部

B.东临渤海

C.与河北、天津两省级行政区相邻

D.西面背靠青藏高原C反馈练习2.北京的气候类型是( )

A.温带季风气候

B.温带大陆性气候

C.亚热带季风气候

D.温带海洋性气候A反馈练习4.下列名胜古迹不属于北京列入《世界遗产名录》的是( )

A.承德避暑山庄 B.明十三陵

C.颐和园 D.周口店北京猿人遗址

3.北京的城市职能是( )

A.金融中心 B.工业中心

C.信息中心 D.政治文化中心DA反馈练习北京旧城区格局的形成

当代游客们所能见到的北京城,基本沿袭着明朝北京城的格局;而明朝北京城的格局则是承袭了元大都城的格局。

一、元大都城的格局

元大都城呈长方形,总面积50多平方千米。,南北长7400米,东西长6650米。北城墙在今安定门外土城一带;南城墙在今东西长安街南侧;东西两侧在今东西二环路上。全城开有11个城门,现在的朝阳门和阜成门就是元大都城的东门和西门。

元大都城的中心位置建中心阁,在今北京城内鼓楼以北。全城规划的中轴线,则南起丽正门,穿过皇城的棂星门,宫城的崇天门和厚载门,经万宁桥直达中心阁。在这全城格局的核心地带筑有皇城,中轴线上安排着皇城中最主要的宫殿。

元大都城的格局准确地体现了中国传统的“左祖右社,前朝后市”基本原则。左祖,也即太庙的位置是在皇城之东,今朝内大街以北;右社,也即社稷坛,建于今阜内大街以北。元大都城的整个皇城即为前朝;皇城坐北朝南,其“后市”商业区就在钟鼓楼什刹海一带。

元大都城的主要街道呈南北向,与东西干道共构成五十个坊。坊内住宅坐北朝南,用于通行的胡同和小街则沿着南北大街的东西两侧平行展开。相对城门之间均有宽敞平直的大道。纵横交叉的街道宽窄有明确的规定:胡同六步阔,小街十二步阔,大街二十四步阔。北京旧城区格局的形成

二、明朝北京城的格局

明朝北京城在元大都城的基础上进行了改建,面积62平方千米。沿元大都城的北城墙向内缩进了2.5千米,并将南城向南推进到前门一带。九门城楼修建完成以后,改名为:正阳门、崇文门、宣武门、朝阳门和阜成门等,这些名称沿用至今。嘉靖三十二年(公元1553年)又在北京城的南面修筑外城,使得北京城变成了“凸”字的形状。

明朝拆毁了元大都城的皇宫“以杀王气”,另行建造了皇宫紫禁城。由于此时北京城的范围相比元大都城有所变化,全城格局的中心亦相应地南移。外城的正南门──永定门,就成了北京城中轴线的新起点。中轴线仍然是用于设计北京都城格局的依据,紫禁城内象征皇权的前后六大殿也都在这条中轴线上。

“左祖右社,前朝后市”的两个基本点依然保持为都城格局的要点。皇宫左边建了太庙,即今劳动人民文化宫;皇宫的右边建造了社稷坛,即今中山公园。同时,又把皇城的南、北、东三面的城墙略微外移,使得太庙、社稷坛以及新开凿在太液池南端的湖泊,均纳入皇城的自然风光之中。在正南方的郊外对称兴建了东西两组建筑群,即皇帝祭天的天坛和祭山川之神的山川坛(后改称先农坛);在城东、西、北分别建了日、月、地坛。北京旧城区格局的形成

明朝北京城计有36坊,其中,内城有28坊,外城8坊。坊内外棋盘式的道路网络仍是北京城交通体系的整体格局,仅有个别地方因为自然条件的局限或历史发展的要求形成一些斜街。

明朝北京城对于元大都城的继承与改建,终于将北京城建设成为中国古代历史上最突出的都城范例。

三、今日北京的格局

今日北京的格局基本沿袭了明朝北京城的格局。由于其“中轴对称,平缓开阔,轮廓丰富,节律有序”的特点,集中体现了中国传统的规划建设精华,1999年3月首都规划委员会划定了北京的旧城历史文化保护和控制范围,重点保护位于北京明清古城的地安门内大街、南北街、什刹海、国子监等25片历史文化保护区,这些街区几乎囊括了北京旧城区全部精华。北京市在加快现代化建设的同时十分重视保护古都风貌和历史文物,使得北京城格局的经典模式得以留存。