第19课《七七事变与全民族抗战》同步练习(解析版)

文档属性

| 名称 | 第19课《七七事变与全民族抗战》同步练习(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-11-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

统编版历史八年级上册第六单元第19课《七七事变与全民族抗战》同步练习

一、七七事变

1.“宛平城外狼狗叫,卢沟桥上枪声激”的诗句描述了中国守军与侵华日军激战的情形。这首诗反映的历史事件在中国产生的影响是(?? ) 21教育网

A.?中国开始沦为半殖民地半封建社会??????????????????????B.?中国新民主主义革命的结束 C.?标志着中国全民族抗战的开始?????????????????????????????D.?开创了完全意义上的近代民族民主革命

2.卢沟桥曾被意大利旅行家马可·波罗称赞为“世界上最好的、独一无二的桥”。1937年,中国全民族抗战从这里开始,与此相关的历史事件是(?? ) 21·cn·jy·com

A.?九一八事变????????????????????????B.?双十二事变????????????????????????C.?八一三事变????????????????????????D.?七七事变

3.1937年,中国第二十九军司令部急电,命令前线官兵坚决抵抗:“卢沟桥即为尔等之坟墓,应与桥共存亡,不得后退。”下列历史事件与之相关的是(?? ) www-2-1-cnjy-com

A.?九一八事变??????????????????????????B.?华北事变??????????????????????????C.?西安事变??????????????????????????D.?七七事变

4.日军炮轰卢沟桥,制造七七事变,发动全面侵华战争。其具体时间是(??? )

A.?1937年7月7日???????????B.?1931年7月7日???????????C.?1937年9月18日??????????D.?1931年9月18日2-1-c-n-j-y

二、第二次国共合作

5.中华民族经过抗日战争洗礼,凤凰涅繁,浴火重生。抗日战争的胜利是中华民族由衰败走向复兴的重大转折点。这种局面出现的主要基础是(??? ) 【来源:21cnj*y.co*m】

A.?打倒列强除军阀????????????B.?国共首次合作????????????C.?建立农村革命根据地????????????D.?全民族团结抗战

6.1937年,中国人民抗日军事政治大学第二期在延安正式开学。中国共产党吸纳了原东北军和西北军的一部分爱国军人参加,其中有张学良将军的弟弟张学诗、张学明,杨虎城将军的儿子杨拯民等。这一做法(??? )

A.?巩固了国民革命的社会基础 B.?推动了土地革命的顺利发展 C.?壮大了反抗国民政府的力量 D.?适应了民族战争新形势需要【版权所有:21教育】

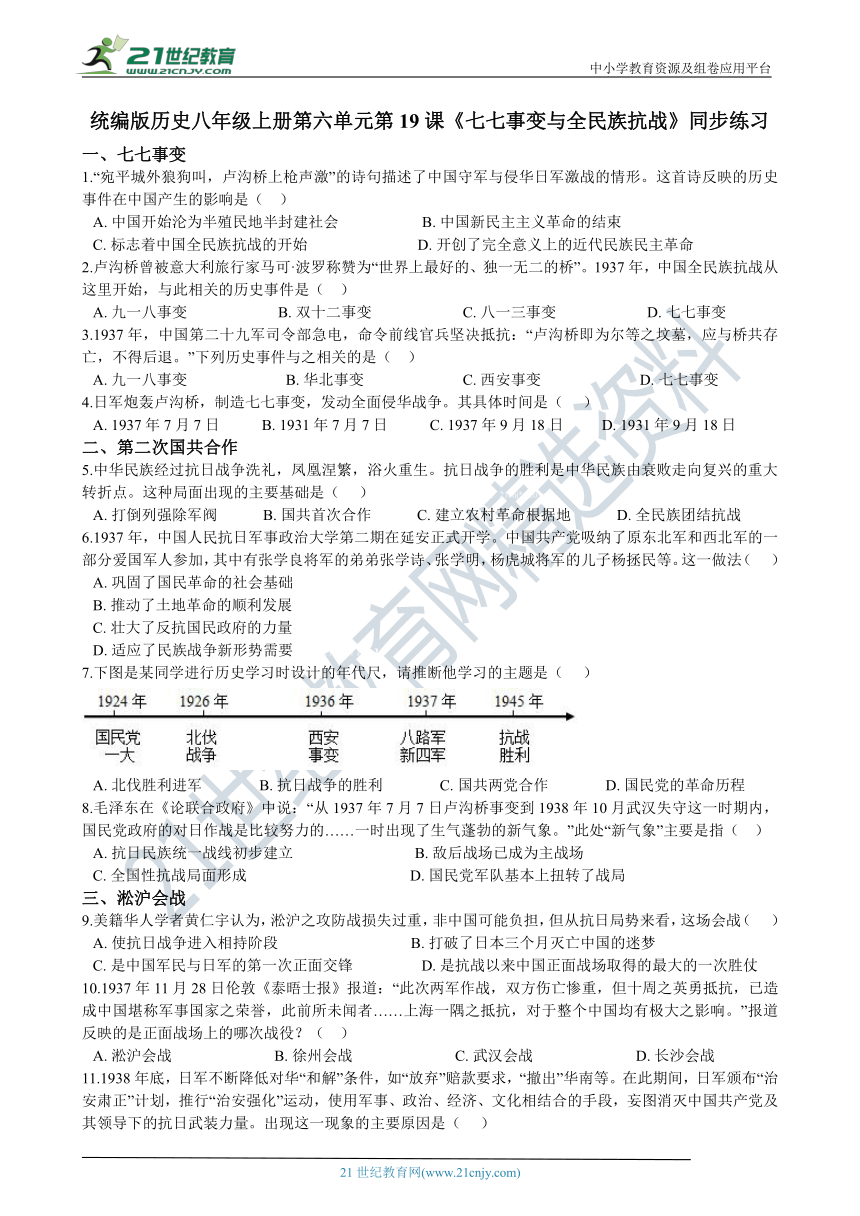

7.下图是某同学进行历史学习时设计的年代尺,请推断他学习的主题是(??? )

A.?北伐胜利进军???????????????B.?抗日战争的胜利???????????????C.?国共两党合作???????????????D.?国民党的革命历程

8.毛泽东在《论联合政府》中说:“从1937年7月7日卢沟桥事变到1938年10月武汉失守这一时期内,国民党政府的对日作战是比较努力的……一时出现了生气蓬勃的新气象。”此处“新气象”主要是指(?? )

A.?抗日民族统一战线初步建立????????????????????????????????B.?敌后战场已成为主战场 C.?全国性抗战局面形成???????????????????????????????????????????D.?国民党军队基本上扭转了战局【出处:21教育名师】

三、淞沪会战

9.美籍华人学者黄仁宇认为,淞沪之攻防战损失过重,非中国可能负担,但从抗日局势来看,这场会战(??? )

A.?使抗日战争进入相持阶段???????????????????????????????????B.?打破了日本三个月灭亡中国的迷梦 C.?是中国军民与日军的第一次正面交锋??????????????????D.?是抗战以来中国正面战场取得的最大的一次胜仗

10.1937年11月28日伦敦《泰晤士报》报道:“此次两军作战,双方伤亡惨重,但十周之英勇抵抗,已造成中国堪称军事国家之荣誉,此前所未闻者……上海一隅之抵抗,对于整个中国均有极大之影响。”报道反映的是正面战场上的哪次战役?(?? ) 21*cnjy*com

A.?淞沪会战???????????????????????????B.?徐州会战???????????????????????????C.?武汉会战???????????????????????????D.?长沙会战

11.1938年底,日军不断降低对华“和解”条件,如“放弃”赔款要求,“撤出”华南等。在此期间,日军颁布“治安肃正”计划,推行“治安强化”运动,使用军事、政治、经济、文化相结合的手段,妄图消灭中国共产党及其领导下的抗日武装力量。出现这一现象的主要原因是(??? )

A.?敌后抗日根据地成为日军主要威胁??????????????????????B.?日本受国力的影响,调整侵华政策 C.?敌后战场已经逐步上升为主要战场??????????????????????D.?日本侵华战略宣告失败,无力进攻

12.“上海的炮声应该是一个信号,这一次全国人民真的团结成一个整体了……我们为着争我们民族的生存虽至粉身碎骨,我们也不会灭亡,因为我们还活在我们民族的生命里。”这段文字出自巴金即时而作的《一点感想》。与巴金先生的这点“感想”直接相关的事件是(??? ) 21教育名师原创作品

A.?华北事变??????????????????????????B.?九一八事变??????????????????????????C.?七七事变??????????????????????????D.?淞沪会战

四、南京大屠杀

13.1937年12月13日,日军攻陷了国民政府的首府,在持续6个星期内屠杀了我中国同胞30多万人。为了不让历史悲剧重演,增强民族凝聚力。2014年我国将每年的12月13日定为“国家公祭日”,与此相关的历史事件是(?? )

A.?九一八事变???????????????????????B.?卢沟桥事变???????????????????????C.?八一三事变???????????????????????D.?南京大屠杀

14.写实的歌曲能够勾勒出一幅幅尘封的历史画面,常常唤醒人们的历史记忆。下面歌词所反映的历史事件是(??? )

A.?旅顺大屠杀???????????????????????B.?九一八事变???????????????????????C.?南京大屠杀???????????????????????D.?血战台儿庄

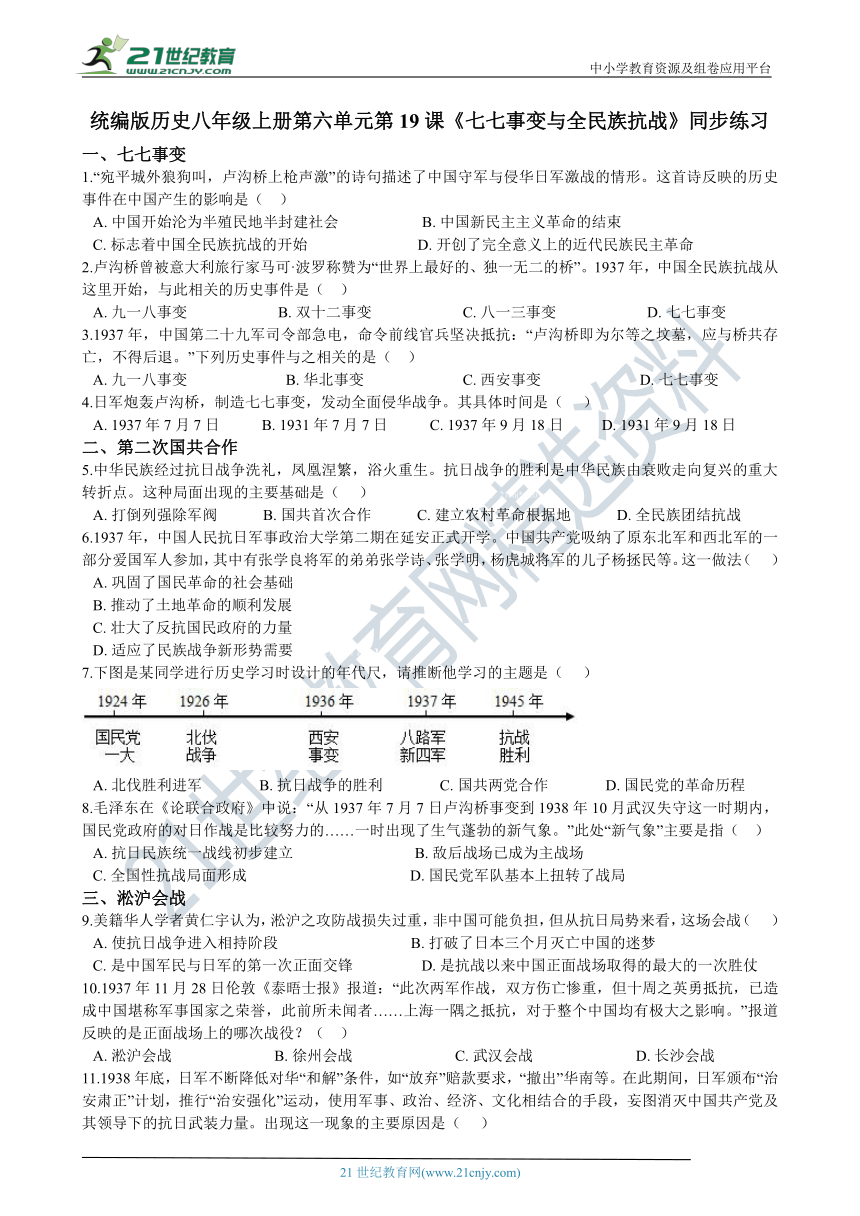

15.下图所示的纪念碑(部分)警示和教育后人不能忘记的是( ???)

A.?卢沟桥事变????????????????????????B.?南京大屠杀????????????????????????C.?血战台儿庄????????????????????????D.?百团大战

五、材料探究

16.只有正视历史,才能面向未来。反思历史,反省战争,对于维护世界和平与安宁具有深远意义。

材料一:在中国近代史上,日本曾两次打断了中国发展。有没有可能日本再次冒险,第三次打断中国的和平发展?历史不会重演。今天的中国不是1894年的中国,也不是上世纪30年代的中国。中国军队、中国人民有能力、有手段,制衡日本制造的一切事端和麻烦。—2014年3月5日《人民日报》

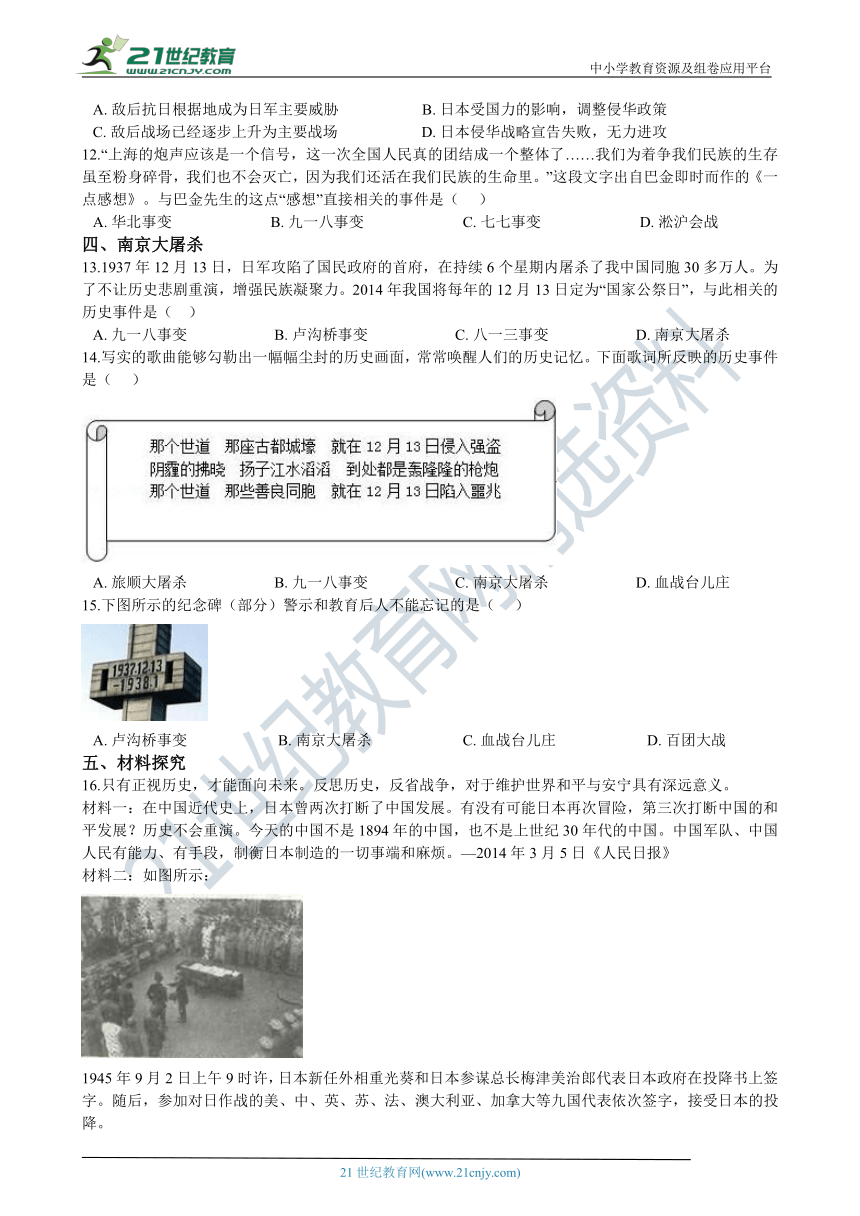

材料二:如图所示:

1945年9月2日上午9时许,日本新任外相重光葵和日本参谋总长梅津美治郎代表日本政府在投降书上签字。随后,参加对日作战的美、中、英、苏、法、澳大利亚、加拿大等九国代表依次签字,接受日本的投降。【来源:21·世纪·教育·网】

——人教版《教师教学用书》

(1)依据材料一回答,“日本两次打断了中国发展”,其中第二次与哪一次战争有关?举例说明,两次故争分别给中国带来哪些灾难?

(2)材料二有何标志性的意义?中国抗日战争胜利的根本原因是什么?

17.阅读下列材料:

材料一:我们的口号是:武装保卫平津,保卫华北,两党亲密合作抵抗日寇的新进攻!驱逐日寇出中国!

材料二:我们希望和平,而不求苟安;准备应战而决不求战。

——蒋介石1937年庐山谈话

材料三:危机一发,万不能坐以待毙。

——1937年7月24日北平24位教授通电

(1)材料一为何时何组织的通电引文?是在怎样的历史背景下发布的?通电表明了什么态度?

(2)三则材料的共同点是什么?反映了当时什么社会现状?

(3)材料一和材料二在对日态度基调上有什么区别?

(4)在此之后,国共两党之间的关系发生了什么重大变化?

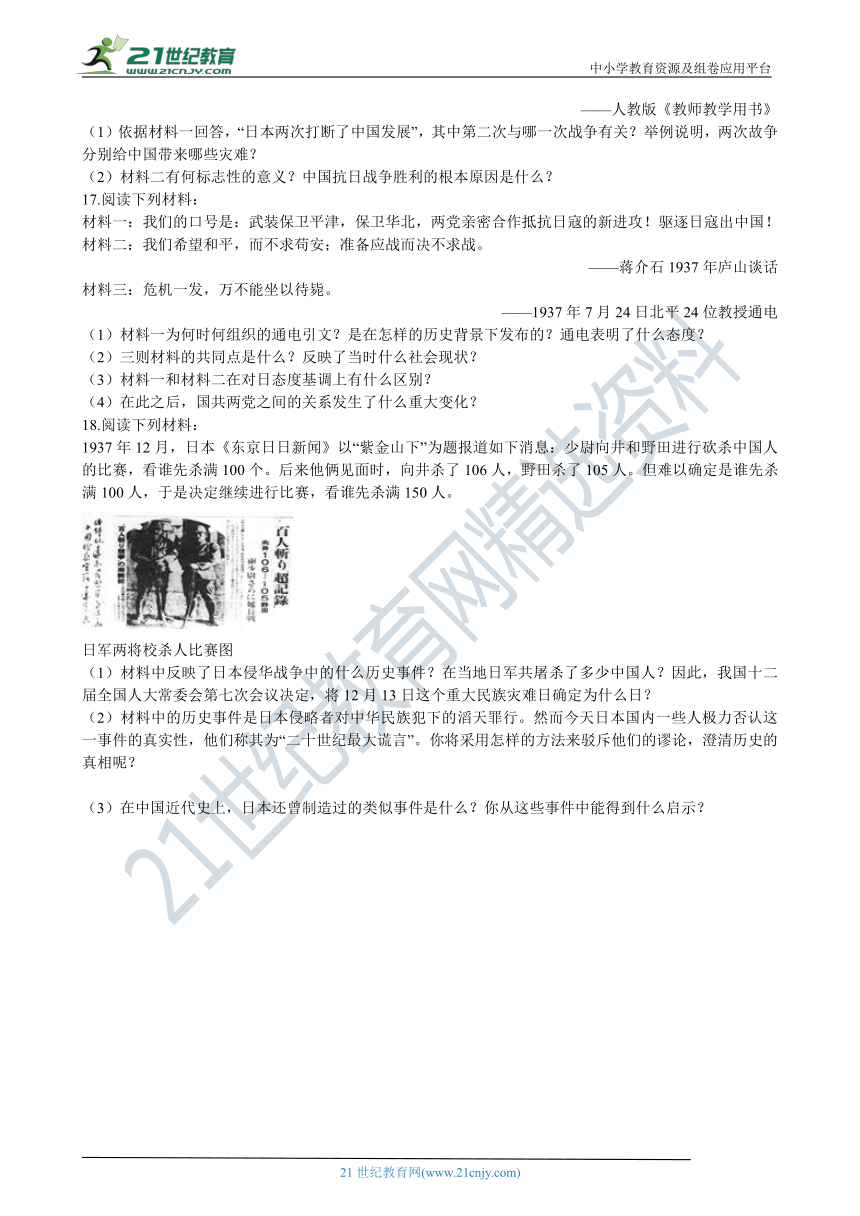

18.阅读下列材料:

1937年12月,日本《东京日日新闻》以“紫金山下”为题报道如下消息:少尉向井和野田进行砍杀中国人的比赛,看谁先杀满100个。后来他俩见面时,向井杀了106人,野田杀了105人。但难以确定是谁先杀满100人,于是决定继续进行比赛,看谁先杀满150人。

日军两将校杀人比赛图

(1)材料中反映了日本侵华战争中的什么历史事件?在当地日军共屠杀了多少中国人?因此,我国十二届全国人大常委会第七次会议决定,将12月13日这个重大民族灾难日确定为什么日?

(2)材料中的历史事件是日本侵略者对中华民族犯下的滔天罪行。然而今天日本国内一些人极力否认这一事件的真实性,他们称其为“二十世纪最大谎言”。你将采用怎样的方法来驳斥他们的谬论,澄清历史的真相呢? 21*cnjy*com

(3)在中国近代史上,日本还曾制造过的类似事件是什么?你从这些事件中能得到什么启示?

答案解析部分

一、七七事变

1. C

解析:结合所学知识可知,卢沟桥事变的爆发,标志着全民族抗战的开始,C选项符合题意。 鸦片战争后,中国开始沦为半殖民地半封建社会,A选项排除。 新中国成立,标志着新民主主义革命取得胜利,B选项排除。 辛亥革命开创了完全意义上的近代民族民主革命,D选项排除。 故答案为C。 【点评】本题关键信息是“ 宛平城外狼狗叫,卢沟桥上枪声激 ”,是对卢沟桥事变的描述,较好的考查了历史学科核心素养。

2. D

解析:1937年7月7日夜,日军在北平西南卢沟桥附近演习时,借口一名士兵“失踪”,要求进入宛平县城搜查,遭到中国守军第29军严辞拒绝。日军遂向中国守军开枪射击,又炮轰宛平城。第29军奋起抗战。这就是震惊中外的七七事变,又称卢沟桥事变。七七事变是日本帝国主义全面侵华战争的开始,也是中华民族进行全面抗战的起点。? D项七七事变后中国全民族抗战开始,符合题意; 故答案为D。 【点评】本题难度较小,以卢沟桥曾被意大利旅行家马可?波罗称赞为“世界上最好的、独一无二的桥”为切入点,考查七七事变的相关知识。

3. D

解析:据材料“卢沟桥即为尔等之坟墓,应与桥共存亡,不得后退”可知,材料反映的是卢沟桥事变,1937年7月7日,日军在北平西南的卢沟桥,以军事演习为名,向中国军队发动突然进攻,中国军队奋起抵抗,全国性的抗日战争从此爆发。这就是卢沟桥事变,也叫七七事变。 21cnjy.com

故答案为:D。

【点评】本题考查学生运用所学知识解决问题的能力。解题的关键在于题干中的“ 卢沟桥即为尔等之坟墓,应与桥共存亡,不得后退。 ”结合所学可知,题干中反映的是卢沟桥事变,即七七事变。

4. A

解析:1937年7月7日,日本侵略者在卢沟桥附近演习时,借口一名士兵“失踪”,要求进入宛平县城搜查。他们的无理要求遭到中国守军的严词拒绝,日军就悍然向中国守军开枪射击,炮轰宛平城,制造了震惊中外的“卢沟桥事变”,又称“七七事变”。这是日本帝国主义蓄谋已久的侵略战争,标志着日本全面侵华战争的开始。? A项1937年7月7日日军炮轰卢沟桥,制造七七事变,发动全面侵华战争,符合题意; 故答案为A。 【点评】本题难度较小,考查学生对七七事变时间的识记能力。www.21-cn-jy.com

二、第二次国共合作

5. D

解析:结合所学知识可知,抗日战争的胜利对中华民族的复兴有着十分重大的意义。抗日战争的胜利,是中国人民一百多年来第一次取得反对外来侵略斗争的完全胜利。洗雪了中国的民族耻辱,成为中华民族由衰败到振兴的转折点,为中国的独立和解放奠定了基础。抗战胜利的根本原因是由于国共两党实现第二次合作,建立抗日民族统一战线,实行全民族的抗战。? D项全民族团结抗战是题干中局面出现的主要基础,符合题意; 故答案为D。 【点评】本题难度适中,以“中华民族经过抗日战争洗礼,凤凰涅槃,浴火重生。抗日战争的胜利是中华民族由衰败走向复兴的重大转折点。”为切入点,考查了抗日战争胜利的相关知识及学生的理解能力。

6. D

【分析】1937年 “七七事变”后,中共提出建立全国抗日民族统一战线,因为当时的形势,抗日民族统一战线正式建立,全民族抗战正式开始,题干中的做法就是适应了民族战争新形势需要。 AB两项盒题干中时间不符,不符合题意; D项适应了民族战争新形势需要符合题干做法,符合题意; 故答案为D。 【点评】本题难度适中,考查抗日战争的相关知识及学生的理解能力。21·世纪*教育网

7. C

解析:结合所学知识可知,国民党一大的召开标志着第一次国共合作的实现;北伐战争是第一次国共合作的成果;西安事变标志着抗日民族统一战线初步建立;八路军和新四军是第二次国共合作的产物;抗日战争的胜利是以国共合作为基础的全民族抗战的结果,因此体现的主题是国共两党合作,C选项符合题意。 ABD选项知识国共合作的表现之一,排除。 故答案为C。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对国共关系发展的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。21世纪教育网版权所有

8. C

解析:依据题干信息“ 国民党政府的对日作战是比较努力的 ”可知,国民党这一时期真正的投入到抗日作战中,再加上1937年7月7日卢沟桥事变的影响, 这说明全国性抗战局面形成,全国人民一致抗日,故选项C符合题意。 故答案为:C。 【点评】解答此题,要抓住题干中关键语句,结合所学知识理解。注意题干中的时间,这一时间段也是解题的重要因素。

三、淞沪会战

9. B

解析:1937年11月,上海失陷,淞沪会战结束。淞沪会战持续3个月,毙伤日军4万多人,打破了日本3个月灭亡中国的迷梦,激发了全国人民的斗志。 B项打破了日本三个月灭亡中国的迷梦是题干描述的会战,符合题意; 故答案为B。 【点评】本题难度较小,考查淞沪会战的相关知识。

10. A

【分析】依据题干“……上海一隅之抵抗,对于整个中国均有极大之影响。”结合课本所学可知,1937年8月13日,日军在上海挑起事端,中国军队奋起反击,淞沪会战爆发。1937年11月,上海失陷,淞沪会战结束。淞沪会战,打破了日本3个月灭亡中国的迷梦,激发了全国人民的斗志。 A项淞沪会战是报道反映的正面战场上的战役,符合题意; B项徐州会战发生在1938年,地点是江苏省徐州为中心的津浦、陇海地区,不符合题意; C项武汉会战发生在1938年,地点是湖北一带,不符合题意; D项长沙会战发生在湖南一带,不符合题意; 故答案为A。 【点评】本题难度适中,考查淞沪会战的相关知识及学生的理解能力。

11.B

解析:分析题目的“使用军事、政治、经济、文化相结合的手段,妄图消灭中国共产党及其领导下的抗日武装力量。”可以看出敌后战场已经逐步上升为主要战场,敌后战场成为日军进攻的主要方向。BD理解错误,A是敌后战场已经逐步上升为主要战场的原因。ACD不符合题意。 故答案为B。

【点评】本题考查学生理解分析问题的能力。学生要在读懂材料的基础上,结合所学知识解答问题。

12.D

解析:依据题干信息:上海的炮声……团结成一个整体……民族的生存可知,这时中国人民已经团结起来为了民族的生存而进行斗争,这应该是发生在1937年国共合作,建立了抗日民族统一战线之后。华北事变发生在1935年;九一八事变发生在1931年;七七事变发生在1937年但不是发生在上海; 故答案为D。

【点评】本题考查了淞沪会战的有关知识,难度适中。学生要掌握淞沪会战的时间、结果和意义。

四、南京大屠杀

13. D

解析:我国把12月13日定为南京大屠杀死难者国家公祭日。1937年12月13日,日军攻陷南京,国民政府迁往重庆,作为战时陪都。日军占领南京在六周之内,屠杀中国军民三十万人以上。? D项南京大屠杀与国家公祭日的设立相关,符合题意; 故答案为D。 【点评】本题难度较小,以1937年12月13日,侵华日军攻陷国民政府都城后,屠杀中国同胞30万人以上为切入点,考查南京大屠杀的相关知识。需要准确识记我国把12月13日定为南京大屠杀死难者国家公祭日。

14. C

解析:根据题干中的时间1937年12月13日和强盗、枪炮的情景表述可知这一事件是南京大屠杀。1937年12月,日军攻陷国民政府首都南京,国民政府迁往重庆。日军占领南京后六周之内,屠杀中国军民三十万人以上。

故答案为:C。

【点评】本题考查的是南京大屠杀的相关史实。解题关键是对南京大屠杀发生的时间的准确掌握。

15. B

解析:依据题干纪念碑的关键词“1937年12月13日——1938年1月”可知,此纪念碑警示和教育后人不能忘记的是南京大屠杀。1937年12月13日,日军攻陷南京,对南京人民进行了血腥大屠杀,犯下了滔天罪行。日军占领南京后,屠杀手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达30万人以上,这一事件最能体现日本法西斯灭绝人性的暴行。 A项卢沟桥事变发生在1937年7月,与题干时间不符,不符合题意; B项南京大屠杀发生在1937年12月13日,符合题意; C项血战台儿庄发生在1938年春,与题干时间“1937年12月13日——1938年1月”不符,不符合题意; D项百团大战发生在1940年,与题干时间不符,不符合题意; 故答案为B。 【点评】本题难度较小,考查南京大屠杀的史实及学生灵活运用所学知识解决问题的能力。

五、材料探究

16. (1)侵华战争:20世纪30年代日本发动的全面侵华战争。全面侵华战争:七七事变、南京大屠杀。给中国人民带来了深重的灾难。 (2)意义:标志着“二战”结束。建立抗日民族统一战线,实现了全民族抗战。 2·1·c·n·j·y

【分析】根据所学知识可知,(1)本题考查日本侵华史。甲午中日战争中北洋舰队全军覆没,与日本签订《马关条约》,极大地加深了中国社会的半殖民地化程度,使得帝国主义列强掀起了瓜分中国的狂潮;全面侵华战争中,日军借由卢沟桥事变寻衅滋事,以莫须有的罪名控告中国,残忍杀害中国同胞,进行南京大屠杀等等惨绝人寰的屠杀活动,掠夺中国财富,奴役中国人民,而中国人民通过坚韧不拔和不作亡国奴的精神气概,终于取得抗日战争的胜利。

(2)本题考查日本战败。1945年8月15日,日本法西斯宣布无条件投降。9月2日,日本正式签署投降书,标志着第二次世界大战结束。日本的大肆侵略世界人民有目共睹,在侵略中国的同时,日本偷袭珍珠港,挑起与美国的战争。与此同时,世界法西斯联盟更是趁着英、法、美实施绥靖政策之时肆虐全球,法西斯的野蛮行径使全世界人民意识到和平与稳定的重要以及国家领土神圣不可侵犯的原则。世界人民团结起来,共同抵制法西斯。中国人民在中国主战场上奋力向前,终于取得抗日战争的胜利。 故答案为:(1) 侵华战争:20世纪30年代日本发动的全面侵华战争。全面侵华战争:七七事变、南京大屠杀。给中国人民带来了深重的灾难;(2) 意义:标志着“二战”结束。建立抗日民族统一战线,实现了全民族抗战。? 【点评】本题考查抗日战争的胜利和南京大屠杀的内容,了解抗日战争的背景和历史过程,以及日本对于中国的暴行,本题具有一定难度。

17.(1)1937年7月8日,中共抗日通电。七七事变之后,日本向中国发动全面侵华战争。通电表明了中国共产党坚决抗日和建立抗日统一战线的诚意。 (2)武装抵抗日本帝国主义的侵略。反映了当是中日民族矛盾尖锐,中华民族处于生死存亡的危机中,解决矛盾退居其次的社会现状。 (3)中共坚决,蒋介石尚存疑虑,犹豫不决。 (4)国民党发表了共产党提交的国共合作宣言,抗日民族统一战线正是建立,全民族抗战开始。

解析:(1)第一问依据材料信息:两党亲密合作抵抗日寇的新进攻!驱逐日寇出中国!结合所学可知,这是1937年7月8日,中共发表的抗日通电;第二问依据所学可知,七七事变之后,日本向中国发动全面侵华战争,民族危机空前严重的情况下发布的抗日通电;第三问依据所学可知,通电表明了中国共产党坚决抗日和建立抗日统一战线的诚意。 (2)第一问依据材料信息:准备应战而决不求战、万不能坐以待毙可以判断,三则材料的共同点是武装抵抗日本帝国主义的侵略;第二问依据所学可知,当时中日民族矛盾尖锐,中华民族处于生死存亡的危机中,国共矛盾退居其次的社会现状。 (3)依据材料信息可知,中共坚决抗战,蒋介石尚存疑虑,犹豫不决; (4)依据所学可知,1937年9月,国民党发表了共产党提交的国共合作宣言,抗日民族统一战线正是建立,全民族抗战开始。

【点评】本题看考查了国共第二次合作的有关知识,难度适中。学生要掌握抗日战争时期,西安事变标志着抗日民族统一战线初步形成,国共实现了第二次合作正式形成是1937年9月国共合作宣言和蒋介石谈话的发表。

18.(1)南京大屠杀。屠杀中国人达30万人以上。南京大屠杀死难者国家公祭日(南京大屠杀国家公祭日或国家公祭日)。 (2)①采集南京大屠杀纪念馆所陈列的罪证,用事实进行反驳;②寻访南京大屠杀幸存者进行反驳;③采用当年西方人在南京亲眼所见日军大屠杀暴行并记载下来的传记和新闻报道进行反驳;④采用当年远东国际军事法庭审判日本战犯的材料进行反驳。 (3)旅顺大屠杀。由于旧中国政府腐败,导致国弱民穷;落后就要挨打;青年学生应勿忘国耻,努力学习,振兴中华,不让历史悲剧重演。

解析:(1)根据材料及所学知识可知,1937年12月13日,日本攻占中华民国首都南京,他们大规模屠杀、强奸以及纵火、抢劫等。据中国南京审判战犯军事法庭统计,日军占领南京后六周之内,屠杀手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达30万人以上。日本帝国主义在中国犯下了滔天罪行。因此,将每年的12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。因此材料中反映了日本侵华战争中的南京大屠杀。屠杀中国人达30万人以上。南京大屠杀死难者国家公祭日(南京大屠杀国家公祭日或国家公祭日)。 (2)依据所学知识可知,南京大屠杀是日本侵略者对中华民族犯下的滔天罪行。然而今天日本国内一些人极力否认这一事件的真实性,他们称其为“二十世纪最大谎言”。将用以下方式驳斥他们的谬论,澄清历史的真相:①采集南京大屠杀纪念馆所陈列的罪证,用事实进行反驳;②寻访南京大屠杀幸存者进行反驳;③采用当年西方人在南京亲眼所见日军大屠杀暴行并记载下来的传记和新闻报道进行反驳;④采用当年远东国际军事法庭审判日本战犯的材料进行反驳。 (3)依据所学知识可知,在中国近代史上,日本在甲午中日战争中制造了旅顺大屠杀。这使我们得到的启示是:由于旧中国政府腐败,导致国弱民穷;落后就要挨打;青年学生应勿忘国耻,努力学习,振兴中华,不让历史悲剧重演。 故答案为:(1)南京大屠杀。屠杀中国人达30万人以上。南京大屠杀死难者国家公祭日(南京大屠杀国家公祭日或国家公祭日);(2)①采集南京大屠杀纪念馆所陈列的罪证,用事实进行反驳;②寻访南京大屠杀幸存者进行反驳;③采用当年西方人在南京亲眼所见日军大屠杀暴行并记载下来的传记和新闻报道进行反驳;④采用当年远东国际军事法庭审判日本战犯的材料进行反驳;(3)旅顺大屠杀。由于旧中国政府腐败,导致国弱民穷;落后就要挨打;青年学生应勿忘国耻,努力学习,振兴中华,不让历史悲剧重演。

【点评】本题主要考查抗日战争,需要学生对日本侵华罪行有一定了解,熟悉掌握日本侵略者对中华民族犯下的滔天罪行,勿忘国耻,努力学习。

一、七七事变

1.“宛平城外狼狗叫,卢沟桥上枪声激”的诗句描述了中国守军与侵华日军激战的情形。这首诗反映的历史事件在中国产生的影响是(?? ) 21教育网

A.?中国开始沦为半殖民地半封建社会??????????????????????B.?中国新民主主义革命的结束 C.?标志着中国全民族抗战的开始?????????????????????????????D.?开创了完全意义上的近代民族民主革命

2.卢沟桥曾被意大利旅行家马可·波罗称赞为“世界上最好的、独一无二的桥”。1937年,中国全民族抗战从这里开始,与此相关的历史事件是(?? ) 21·cn·jy·com

A.?九一八事变????????????????????????B.?双十二事变????????????????????????C.?八一三事变????????????????????????D.?七七事变

3.1937年,中国第二十九军司令部急电,命令前线官兵坚决抵抗:“卢沟桥即为尔等之坟墓,应与桥共存亡,不得后退。”下列历史事件与之相关的是(?? ) www-2-1-cnjy-com

A.?九一八事变??????????????????????????B.?华北事变??????????????????????????C.?西安事变??????????????????????????D.?七七事变

4.日军炮轰卢沟桥,制造七七事变,发动全面侵华战争。其具体时间是(??? )

A.?1937年7月7日???????????B.?1931年7月7日???????????C.?1937年9月18日??????????D.?1931年9月18日2-1-c-n-j-y

二、第二次国共合作

5.中华民族经过抗日战争洗礼,凤凰涅繁,浴火重生。抗日战争的胜利是中华民族由衰败走向复兴的重大转折点。这种局面出现的主要基础是(??? ) 【来源:21cnj*y.co*m】

A.?打倒列强除军阀????????????B.?国共首次合作????????????C.?建立农村革命根据地????????????D.?全民族团结抗战

6.1937年,中国人民抗日军事政治大学第二期在延安正式开学。中国共产党吸纳了原东北军和西北军的一部分爱国军人参加,其中有张学良将军的弟弟张学诗、张学明,杨虎城将军的儿子杨拯民等。这一做法(??? )

A.?巩固了国民革命的社会基础 B.?推动了土地革命的顺利发展 C.?壮大了反抗国民政府的力量 D.?适应了民族战争新形势需要【版权所有:21教育】

7.下图是某同学进行历史学习时设计的年代尺,请推断他学习的主题是(??? )

A.?北伐胜利进军???????????????B.?抗日战争的胜利???????????????C.?国共两党合作???????????????D.?国民党的革命历程

8.毛泽东在《论联合政府》中说:“从1937年7月7日卢沟桥事变到1938年10月武汉失守这一时期内,国民党政府的对日作战是比较努力的……一时出现了生气蓬勃的新气象。”此处“新气象”主要是指(?? )

A.?抗日民族统一战线初步建立????????????????????????????????B.?敌后战场已成为主战场 C.?全国性抗战局面形成???????????????????????????????????????????D.?国民党军队基本上扭转了战局【出处:21教育名师】

三、淞沪会战

9.美籍华人学者黄仁宇认为,淞沪之攻防战损失过重,非中国可能负担,但从抗日局势来看,这场会战(??? )

A.?使抗日战争进入相持阶段???????????????????????????????????B.?打破了日本三个月灭亡中国的迷梦 C.?是中国军民与日军的第一次正面交锋??????????????????D.?是抗战以来中国正面战场取得的最大的一次胜仗

10.1937年11月28日伦敦《泰晤士报》报道:“此次两军作战,双方伤亡惨重,但十周之英勇抵抗,已造成中国堪称军事国家之荣誉,此前所未闻者……上海一隅之抵抗,对于整个中国均有极大之影响。”报道反映的是正面战场上的哪次战役?(?? ) 21*cnjy*com

A.?淞沪会战???????????????????????????B.?徐州会战???????????????????????????C.?武汉会战???????????????????????????D.?长沙会战

11.1938年底,日军不断降低对华“和解”条件,如“放弃”赔款要求,“撤出”华南等。在此期间,日军颁布“治安肃正”计划,推行“治安强化”运动,使用军事、政治、经济、文化相结合的手段,妄图消灭中国共产党及其领导下的抗日武装力量。出现这一现象的主要原因是(??? )

A.?敌后抗日根据地成为日军主要威胁??????????????????????B.?日本受国力的影响,调整侵华政策 C.?敌后战场已经逐步上升为主要战场??????????????????????D.?日本侵华战略宣告失败,无力进攻

12.“上海的炮声应该是一个信号,这一次全国人民真的团结成一个整体了……我们为着争我们民族的生存虽至粉身碎骨,我们也不会灭亡,因为我们还活在我们民族的生命里。”这段文字出自巴金即时而作的《一点感想》。与巴金先生的这点“感想”直接相关的事件是(??? ) 21教育名师原创作品

A.?华北事变??????????????????????????B.?九一八事变??????????????????????????C.?七七事变??????????????????????????D.?淞沪会战

四、南京大屠杀

13.1937年12月13日,日军攻陷了国民政府的首府,在持续6个星期内屠杀了我中国同胞30多万人。为了不让历史悲剧重演,增强民族凝聚力。2014年我国将每年的12月13日定为“国家公祭日”,与此相关的历史事件是(?? )

A.?九一八事变???????????????????????B.?卢沟桥事变???????????????????????C.?八一三事变???????????????????????D.?南京大屠杀

14.写实的歌曲能够勾勒出一幅幅尘封的历史画面,常常唤醒人们的历史记忆。下面歌词所反映的历史事件是(??? )

A.?旅顺大屠杀???????????????????????B.?九一八事变???????????????????????C.?南京大屠杀???????????????????????D.?血战台儿庄

15.下图所示的纪念碑(部分)警示和教育后人不能忘记的是( ???)

A.?卢沟桥事变????????????????????????B.?南京大屠杀????????????????????????C.?血战台儿庄????????????????????????D.?百团大战

五、材料探究

16.只有正视历史,才能面向未来。反思历史,反省战争,对于维护世界和平与安宁具有深远意义。

材料一:在中国近代史上,日本曾两次打断了中国发展。有没有可能日本再次冒险,第三次打断中国的和平发展?历史不会重演。今天的中国不是1894年的中国,也不是上世纪30年代的中国。中国军队、中国人民有能力、有手段,制衡日本制造的一切事端和麻烦。—2014年3月5日《人民日报》

材料二:如图所示:

1945年9月2日上午9时许,日本新任外相重光葵和日本参谋总长梅津美治郎代表日本政府在投降书上签字。随后,参加对日作战的美、中、英、苏、法、澳大利亚、加拿大等九国代表依次签字,接受日本的投降。【来源:21·世纪·教育·网】

——人教版《教师教学用书》

(1)依据材料一回答,“日本两次打断了中国发展”,其中第二次与哪一次战争有关?举例说明,两次故争分别给中国带来哪些灾难?

(2)材料二有何标志性的意义?中国抗日战争胜利的根本原因是什么?

17.阅读下列材料:

材料一:我们的口号是:武装保卫平津,保卫华北,两党亲密合作抵抗日寇的新进攻!驱逐日寇出中国!

材料二:我们希望和平,而不求苟安;准备应战而决不求战。

——蒋介石1937年庐山谈话

材料三:危机一发,万不能坐以待毙。

——1937年7月24日北平24位教授通电

(1)材料一为何时何组织的通电引文?是在怎样的历史背景下发布的?通电表明了什么态度?

(2)三则材料的共同点是什么?反映了当时什么社会现状?

(3)材料一和材料二在对日态度基调上有什么区别?

(4)在此之后,国共两党之间的关系发生了什么重大变化?

18.阅读下列材料:

1937年12月,日本《东京日日新闻》以“紫金山下”为题报道如下消息:少尉向井和野田进行砍杀中国人的比赛,看谁先杀满100个。后来他俩见面时,向井杀了106人,野田杀了105人。但难以确定是谁先杀满100人,于是决定继续进行比赛,看谁先杀满150人。

日军两将校杀人比赛图

(1)材料中反映了日本侵华战争中的什么历史事件?在当地日军共屠杀了多少中国人?因此,我国十二届全国人大常委会第七次会议决定,将12月13日这个重大民族灾难日确定为什么日?

(2)材料中的历史事件是日本侵略者对中华民族犯下的滔天罪行。然而今天日本国内一些人极力否认这一事件的真实性,他们称其为“二十世纪最大谎言”。你将采用怎样的方法来驳斥他们的谬论,澄清历史的真相呢? 21*cnjy*com

(3)在中国近代史上,日本还曾制造过的类似事件是什么?你从这些事件中能得到什么启示?

答案解析部分

一、七七事变

1. C

解析:结合所学知识可知,卢沟桥事变的爆发,标志着全民族抗战的开始,C选项符合题意。 鸦片战争后,中国开始沦为半殖民地半封建社会,A选项排除。 新中国成立,标志着新民主主义革命取得胜利,B选项排除。 辛亥革命开创了完全意义上的近代民族民主革命,D选项排除。 故答案为C。 【点评】本题关键信息是“ 宛平城外狼狗叫,卢沟桥上枪声激 ”,是对卢沟桥事变的描述,较好的考查了历史学科核心素养。

2. D

解析:1937年7月7日夜,日军在北平西南卢沟桥附近演习时,借口一名士兵“失踪”,要求进入宛平县城搜查,遭到中国守军第29军严辞拒绝。日军遂向中国守军开枪射击,又炮轰宛平城。第29军奋起抗战。这就是震惊中外的七七事变,又称卢沟桥事变。七七事变是日本帝国主义全面侵华战争的开始,也是中华民族进行全面抗战的起点。? D项七七事变后中国全民族抗战开始,符合题意; 故答案为D。 【点评】本题难度较小,以卢沟桥曾被意大利旅行家马可?波罗称赞为“世界上最好的、独一无二的桥”为切入点,考查七七事变的相关知识。

3. D

解析:据材料“卢沟桥即为尔等之坟墓,应与桥共存亡,不得后退”可知,材料反映的是卢沟桥事变,1937年7月7日,日军在北平西南的卢沟桥,以军事演习为名,向中国军队发动突然进攻,中国军队奋起抵抗,全国性的抗日战争从此爆发。这就是卢沟桥事变,也叫七七事变。 21cnjy.com

故答案为:D。

【点评】本题考查学生运用所学知识解决问题的能力。解题的关键在于题干中的“ 卢沟桥即为尔等之坟墓,应与桥共存亡,不得后退。 ”结合所学可知,题干中反映的是卢沟桥事变,即七七事变。

4. A

解析:1937年7月7日,日本侵略者在卢沟桥附近演习时,借口一名士兵“失踪”,要求进入宛平县城搜查。他们的无理要求遭到中国守军的严词拒绝,日军就悍然向中国守军开枪射击,炮轰宛平城,制造了震惊中外的“卢沟桥事变”,又称“七七事变”。这是日本帝国主义蓄谋已久的侵略战争,标志着日本全面侵华战争的开始。? A项1937年7月7日日军炮轰卢沟桥,制造七七事变,发动全面侵华战争,符合题意; 故答案为A。 【点评】本题难度较小,考查学生对七七事变时间的识记能力。www.21-cn-jy.com

二、第二次国共合作

5. D

解析:结合所学知识可知,抗日战争的胜利对中华民族的复兴有着十分重大的意义。抗日战争的胜利,是中国人民一百多年来第一次取得反对外来侵略斗争的完全胜利。洗雪了中国的民族耻辱,成为中华民族由衰败到振兴的转折点,为中国的独立和解放奠定了基础。抗战胜利的根本原因是由于国共两党实现第二次合作,建立抗日民族统一战线,实行全民族的抗战。? D项全民族团结抗战是题干中局面出现的主要基础,符合题意; 故答案为D。 【点评】本题难度适中,以“中华民族经过抗日战争洗礼,凤凰涅槃,浴火重生。抗日战争的胜利是中华民族由衰败走向复兴的重大转折点。”为切入点,考查了抗日战争胜利的相关知识及学生的理解能力。

6. D

【分析】1937年 “七七事变”后,中共提出建立全国抗日民族统一战线,因为当时的形势,抗日民族统一战线正式建立,全民族抗战正式开始,题干中的做法就是适应了民族战争新形势需要。 AB两项盒题干中时间不符,不符合题意; D项适应了民族战争新形势需要符合题干做法,符合题意; 故答案为D。 【点评】本题难度适中,考查抗日战争的相关知识及学生的理解能力。21·世纪*教育网

7. C

解析:结合所学知识可知,国民党一大的召开标志着第一次国共合作的实现;北伐战争是第一次国共合作的成果;西安事变标志着抗日民族统一战线初步建立;八路军和新四军是第二次国共合作的产物;抗日战争的胜利是以国共合作为基础的全民族抗战的结果,因此体现的主题是国共两党合作,C选项符合题意。 ABD选项知识国共合作的表现之一,排除。 故答案为C。

【点评】本题侧重对材料分析和知识迁移能力的考查,解题关键在于对国共关系发展的准确把握,较好的考查了历史学科核心素养。21世纪教育网版权所有

8. C

解析:依据题干信息“ 国民党政府的对日作战是比较努力的 ”可知,国民党这一时期真正的投入到抗日作战中,再加上1937年7月7日卢沟桥事变的影响, 这说明全国性抗战局面形成,全国人民一致抗日,故选项C符合题意。 故答案为:C。 【点评】解答此题,要抓住题干中关键语句,结合所学知识理解。注意题干中的时间,这一时间段也是解题的重要因素。

三、淞沪会战

9. B

解析:1937年11月,上海失陷,淞沪会战结束。淞沪会战持续3个月,毙伤日军4万多人,打破了日本3个月灭亡中国的迷梦,激发了全国人民的斗志。 B项打破了日本三个月灭亡中国的迷梦是题干描述的会战,符合题意; 故答案为B。 【点评】本题难度较小,考查淞沪会战的相关知识。

10. A

【分析】依据题干“……上海一隅之抵抗,对于整个中国均有极大之影响。”结合课本所学可知,1937年8月13日,日军在上海挑起事端,中国军队奋起反击,淞沪会战爆发。1937年11月,上海失陷,淞沪会战结束。淞沪会战,打破了日本3个月灭亡中国的迷梦,激发了全国人民的斗志。 A项淞沪会战是报道反映的正面战场上的战役,符合题意; B项徐州会战发生在1938年,地点是江苏省徐州为中心的津浦、陇海地区,不符合题意; C项武汉会战发生在1938年,地点是湖北一带,不符合题意; D项长沙会战发生在湖南一带,不符合题意; 故答案为A。 【点评】本题难度适中,考查淞沪会战的相关知识及学生的理解能力。

11.B

解析:分析题目的“使用军事、政治、经济、文化相结合的手段,妄图消灭中国共产党及其领导下的抗日武装力量。”可以看出敌后战场已经逐步上升为主要战场,敌后战场成为日军进攻的主要方向。BD理解错误,A是敌后战场已经逐步上升为主要战场的原因。ACD不符合题意。 故答案为B。

【点评】本题考查学生理解分析问题的能力。学生要在读懂材料的基础上,结合所学知识解答问题。

12.D

解析:依据题干信息:上海的炮声……团结成一个整体……民族的生存可知,这时中国人民已经团结起来为了民族的生存而进行斗争,这应该是发生在1937年国共合作,建立了抗日民族统一战线之后。华北事变发生在1935年;九一八事变发生在1931年;七七事变发生在1937年但不是发生在上海; 故答案为D。

【点评】本题考查了淞沪会战的有关知识,难度适中。学生要掌握淞沪会战的时间、结果和意义。

四、南京大屠杀

13. D

解析:我国把12月13日定为南京大屠杀死难者国家公祭日。1937年12月13日,日军攻陷南京,国民政府迁往重庆,作为战时陪都。日军占领南京在六周之内,屠杀中国军民三十万人以上。? D项南京大屠杀与国家公祭日的设立相关,符合题意; 故答案为D。 【点评】本题难度较小,以1937年12月13日,侵华日军攻陷国民政府都城后,屠杀中国同胞30万人以上为切入点,考查南京大屠杀的相关知识。需要准确识记我国把12月13日定为南京大屠杀死难者国家公祭日。

14. C

解析:根据题干中的时间1937年12月13日和强盗、枪炮的情景表述可知这一事件是南京大屠杀。1937年12月,日军攻陷国民政府首都南京,国民政府迁往重庆。日军占领南京后六周之内,屠杀中国军民三十万人以上。

故答案为:C。

【点评】本题考查的是南京大屠杀的相关史实。解题关键是对南京大屠杀发生的时间的准确掌握。

15. B

解析:依据题干纪念碑的关键词“1937年12月13日——1938年1月”可知,此纪念碑警示和教育后人不能忘记的是南京大屠杀。1937年12月13日,日军攻陷南京,对南京人民进行了血腥大屠杀,犯下了滔天罪行。日军占领南京后,屠杀手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达30万人以上,这一事件最能体现日本法西斯灭绝人性的暴行。 A项卢沟桥事变发生在1937年7月,与题干时间不符,不符合题意; B项南京大屠杀发生在1937年12月13日,符合题意; C项血战台儿庄发生在1938年春,与题干时间“1937年12月13日——1938年1月”不符,不符合题意; D项百团大战发生在1940年,与题干时间不符,不符合题意; 故答案为B。 【点评】本题难度较小,考查南京大屠杀的史实及学生灵活运用所学知识解决问题的能力。

五、材料探究

16. (1)侵华战争:20世纪30年代日本发动的全面侵华战争。全面侵华战争:七七事变、南京大屠杀。给中国人民带来了深重的灾难。 (2)意义:标志着“二战”结束。建立抗日民族统一战线,实现了全民族抗战。 2·1·c·n·j·y

【分析】根据所学知识可知,(1)本题考查日本侵华史。甲午中日战争中北洋舰队全军覆没,与日本签订《马关条约》,极大地加深了中国社会的半殖民地化程度,使得帝国主义列强掀起了瓜分中国的狂潮;全面侵华战争中,日军借由卢沟桥事变寻衅滋事,以莫须有的罪名控告中国,残忍杀害中国同胞,进行南京大屠杀等等惨绝人寰的屠杀活动,掠夺中国财富,奴役中国人民,而中国人民通过坚韧不拔和不作亡国奴的精神气概,终于取得抗日战争的胜利。

(2)本题考查日本战败。1945年8月15日,日本法西斯宣布无条件投降。9月2日,日本正式签署投降书,标志着第二次世界大战结束。日本的大肆侵略世界人民有目共睹,在侵略中国的同时,日本偷袭珍珠港,挑起与美国的战争。与此同时,世界法西斯联盟更是趁着英、法、美实施绥靖政策之时肆虐全球,法西斯的野蛮行径使全世界人民意识到和平与稳定的重要以及国家领土神圣不可侵犯的原则。世界人民团结起来,共同抵制法西斯。中国人民在中国主战场上奋力向前,终于取得抗日战争的胜利。 故答案为:(1) 侵华战争:20世纪30年代日本发动的全面侵华战争。全面侵华战争:七七事变、南京大屠杀。给中国人民带来了深重的灾难;(2) 意义:标志着“二战”结束。建立抗日民族统一战线,实现了全民族抗战。? 【点评】本题考查抗日战争的胜利和南京大屠杀的内容,了解抗日战争的背景和历史过程,以及日本对于中国的暴行,本题具有一定难度。

17.(1)1937年7月8日,中共抗日通电。七七事变之后,日本向中国发动全面侵华战争。通电表明了中国共产党坚决抗日和建立抗日统一战线的诚意。 (2)武装抵抗日本帝国主义的侵略。反映了当是中日民族矛盾尖锐,中华民族处于生死存亡的危机中,解决矛盾退居其次的社会现状。 (3)中共坚决,蒋介石尚存疑虑,犹豫不决。 (4)国民党发表了共产党提交的国共合作宣言,抗日民族统一战线正是建立,全民族抗战开始。

解析:(1)第一问依据材料信息:两党亲密合作抵抗日寇的新进攻!驱逐日寇出中国!结合所学可知,这是1937年7月8日,中共发表的抗日通电;第二问依据所学可知,七七事变之后,日本向中国发动全面侵华战争,民族危机空前严重的情况下发布的抗日通电;第三问依据所学可知,通电表明了中国共产党坚决抗日和建立抗日统一战线的诚意。 (2)第一问依据材料信息:准备应战而决不求战、万不能坐以待毙可以判断,三则材料的共同点是武装抵抗日本帝国主义的侵略;第二问依据所学可知,当时中日民族矛盾尖锐,中华民族处于生死存亡的危机中,国共矛盾退居其次的社会现状。 (3)依据材料信息可知,中共坚决抗战,蒋介石尚存疑虑,犹豫不决; (4)依据所学可知,1937年9月,国民党发表了共产党提交的国共合作宣言,抗日民族统一战线正是建立,全民族抗战开始。

【点评】本题看考查了国共第二次合作的有关知识,难度适中。学生要掌握抗日战争时期,西安事变标志着抗日民族统一战线初步形成,国共实现了第二次合作正式形成是1937年9月国共合作宣言和蒋介石谈话的发表。

18.(1)南京大屠杀。屠杀中国人达30万人以上。南京大屠杀死难者国家公祭日(南京大屠杀国家公祭日或国家公祭日)。 (2)①采集南京大屠杀纪念馆所陈列的罪证,用事实进行反驳;②寻访南京大屠杀幸存者进行反驳;③采用当年西方人在南京亲眼所见日军大屠杀暴行并记载下来的传记和新闻报道进行反驳;④采用当年远东国际军事法庭审判日本战犯的材料进行反驳。 (3)旅顺大屠杀。由于旧中国政府腐败,导致国弱民穷;落后就要挨打;青年学生应勿忘国耻,努力学习,振兴中华,不让历史悲剧重演。

解析:(1)根据材料及所学知识可知,1937年12月13日,日本攻占中华民国首都南京,他们大规模屠杀、强奸以及纵火、抢劫等。据中国南京审判战犯军事法庭统计,日军占领南京后六周之内,屠杀手无寸铁的中国居民和放下武器的士兵达30万人以上。日本帝国主义在中国犯下了滔天罪行。因此,将每年的12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。因此材料中反映了日本侵华战争中的南京大屠杀。屠杀中国人达30万人以上。南京大屠杀死难者国家公祭日(南京大屠杀国家公祭日或国家公祭日)。 (2)依据所学知识可知,南京大屠杀是日本侵略者对中华民族犯下的滔天罪行。然而今天日本国内一些人极力否认这一事件的真实性,他们称其为“二十世纪最大谎言”。将用以下方式驳斥他们的谬论,澄清历史的真相:①采集南京大屠杀纪念馆所陈列的罪证,用事实进行反驳;②寻访南京大屠杀幸存者进行反驳;③采用当年西方人在南京亲眼所见日军大屠杀暴行并记载下来的传记和新闻报道进行反驳;④采用当年远东国际军事法庭审判日本战犯的材料进行反驳。 (3)依据所学知识可知,在中国近代史上,日本在甲午中日战争中制造了旅顺大屠杀。这使我们得到的启示是:由于旧中国政府腐败,导致国弱民穷;落后就要挨打;青年学生应勿忘国耻,努力学习,振兴中华,不让历史悲剧重演。 故答案为:(1)南京大屠杀。屠杀中国人达30万人以上。南京大屠杀死难者国家公祭日(南京大屠杀国家公祭日或国家公祭日);(2)①采集南京大屠杀纪念馆所陈列的罪证,用事实进行反驳;②寻访南京大屠杀幸存者进行反驳;③采用当年西方人在南京亲眼所见日军大屠杀暴行并记载下来的传记和新闻报道进行反驳;④采用当年远东国际军事法庭审判日本战犯的材料进行反驳;(3)旅顺大屠杀。由于旧中国政府腐败,导致国弱民穷;落后就要挨打;青年学生应勿忘国耻,努力学习,振兴中华,不让历史悲剧重演。

【点评】本题主要考查抗日战争,需要学生对日本侵华罪行有一定了解,熟悉掌握日本侵略者对中华民族犯下的滔天罪行,勿忘国耻,努力学习。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹