第三章《自然环境的整体性和差异性》综合模拟测试(解析版)

文档属性

| 名称 | 第三章《自然环境的整体性和差异性》综合模拟测试(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 957.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2019-11-13 15:25:32 | ||

图片预览

文档简介

第三章《自然环境的整体性和差异性》综合模拟测试

(时间:60分钟 分值:100分)

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.某地区植被退化或丧失、土壤物质和地表水流失、岩石溶蚀与侵蚀、基岩裸露、土地生物生产力退化,这一地表过程是( )

A.黄土高原水土流失严重的沟壑地区的环境演化过程

B.石灰岩地区受强烈风力侵蚀作用产生的自然演化过程

C.石灰岩地区在自然和人类活动作用下的综合演化过程

D.黄土高原由于地下水的过度开采而造成的人为演化过程

2.广东鼎湖山自然保护区热量充足,降水丰沛,植被茂密,这体现了地理环境的( )

A.差异性 B.单一性

C.整体性 D.均衡性

3.由沿海向内陆的地域分异规律(经度地带性)表现最典型、尺度最大的地区是( )

A.北美大陆低纬地区 B.亚欧大陆中纬地区

C.南美大陆中纬地区 D.非洲大陆低纬地区

4.地中海沿岸地区所属的自然带主要是( )

A.亚热带常绿阔叶林带

B.亚热带常绿硬叶林带

C.温带落叶阔叶林带

D.亚寒带针叶林带

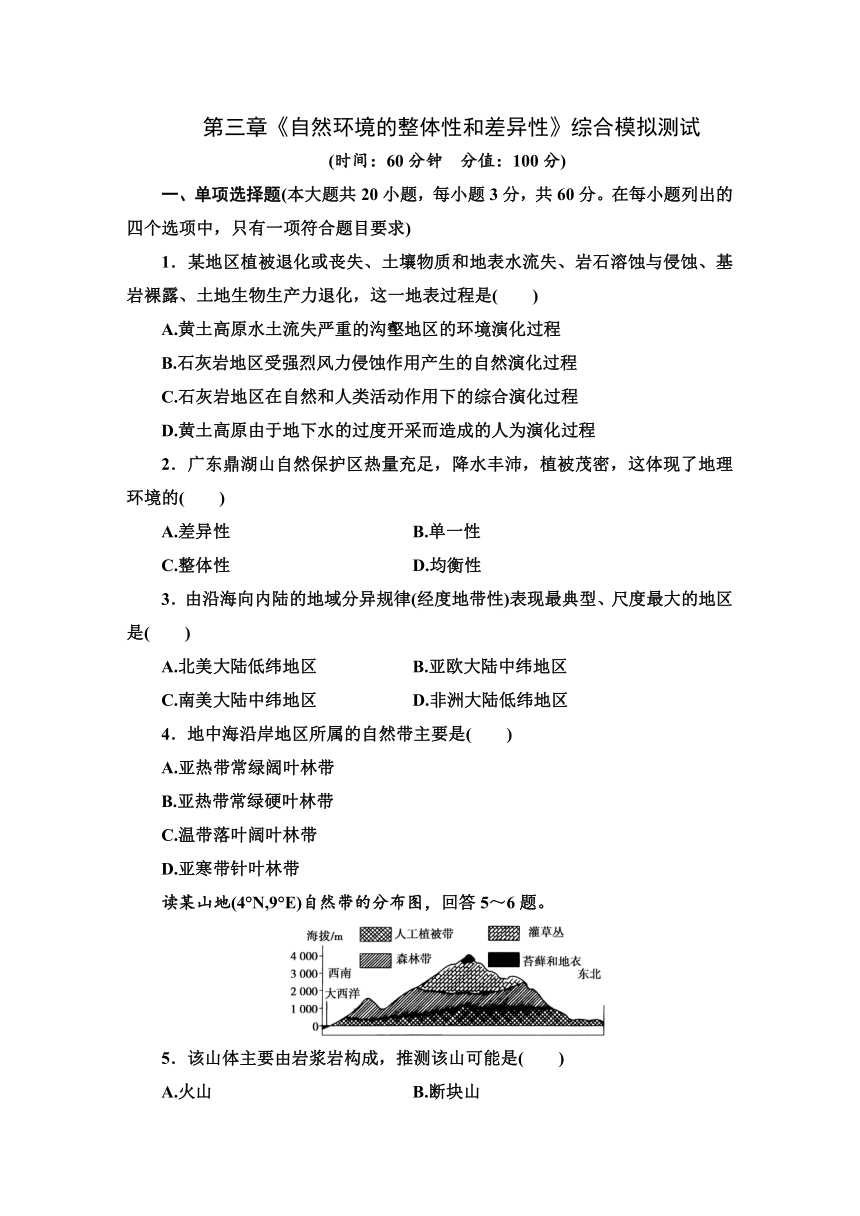

读某山地(4°N,9°E)自然带的分布图,回答5~6题。

5.该山体主要由岩浆岩构成,推测该山可能是( )

A.火山 B.断块山

C.背斜山 D.向斜山

6.该山麓的人工植被带主要种植的经济作物是( )

A.棉花、花生 B.可可、油棕

C.茶叶、棉花 D.亚麻、香蕉

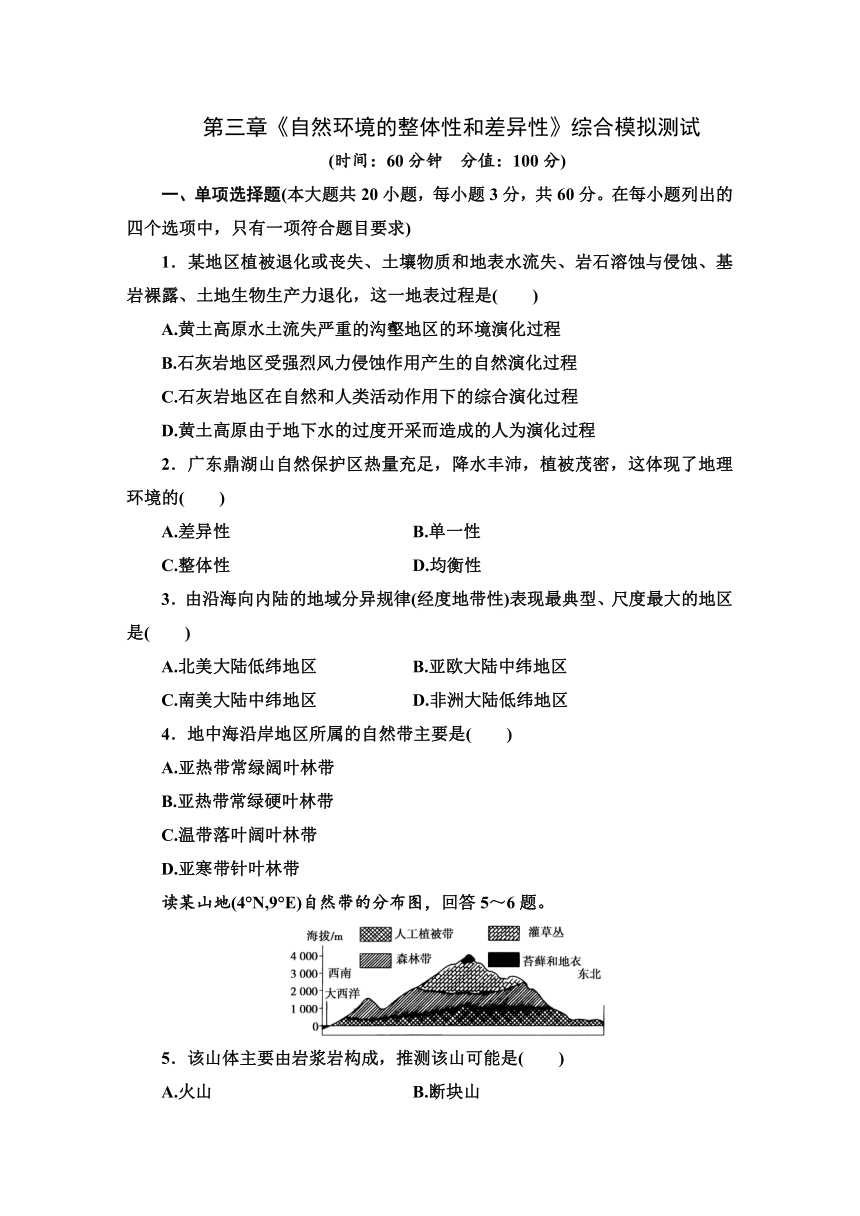

十月,正值金秋,秋的画卷如火如荼次第展开。读图,回答7~8题。

7.此季节,以“碧云天,黄叶地”为主要景观的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

8.能够观赏到下图中四类景观的寻秋路线是( )

A.① B.②

C.③ D.④

9.我国新疆塔里木盆地的绿洲属于( )

A.纬度地带性 B.经度地带性

C.垂直地带性 D.非地带性

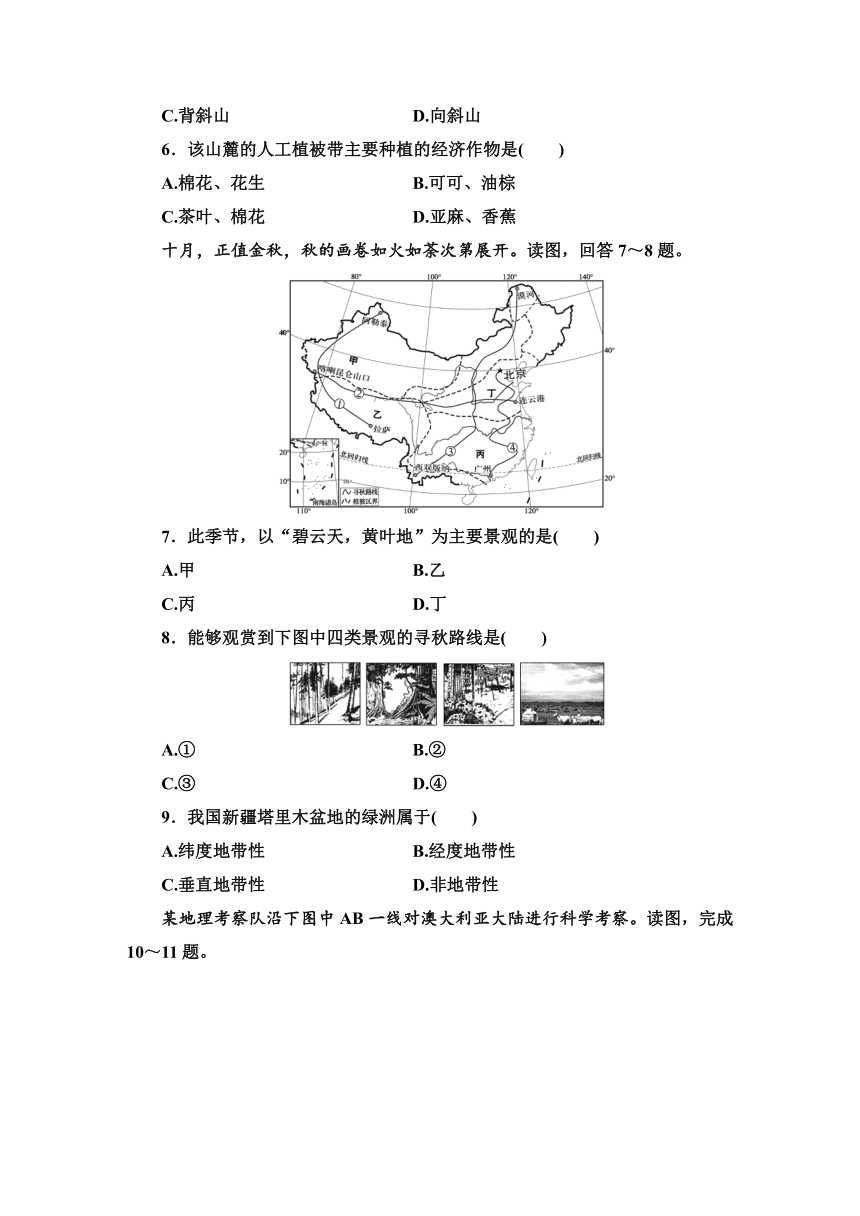

某地理考察队沿下图中AB一线对澳大利亚大陆进行科学考察。读图,完成10~11题。

10.沿AB一线,自然带先后出现森林带、草原带、荒漠带的规律更替,这反映了( )

A.由沿海到内陆的地域分异规律

B.由赤道到两极的地域分异规律

C.垂直地带性规律

D.非地带性规律

11.引起其自然带更替的主导因素是( )

A.热量 B.水分

C.海拔 D.地形

12.生物影响自然地理环境其他要素,下列关于生物对其他地理要素的影响,正确的是( )

A.森林使昼夜温差变大

B.植被加快了海陆间水循环的速度

C.陆地上生物的出现加快了岩石的风化

D.森林加大径流的季节变化

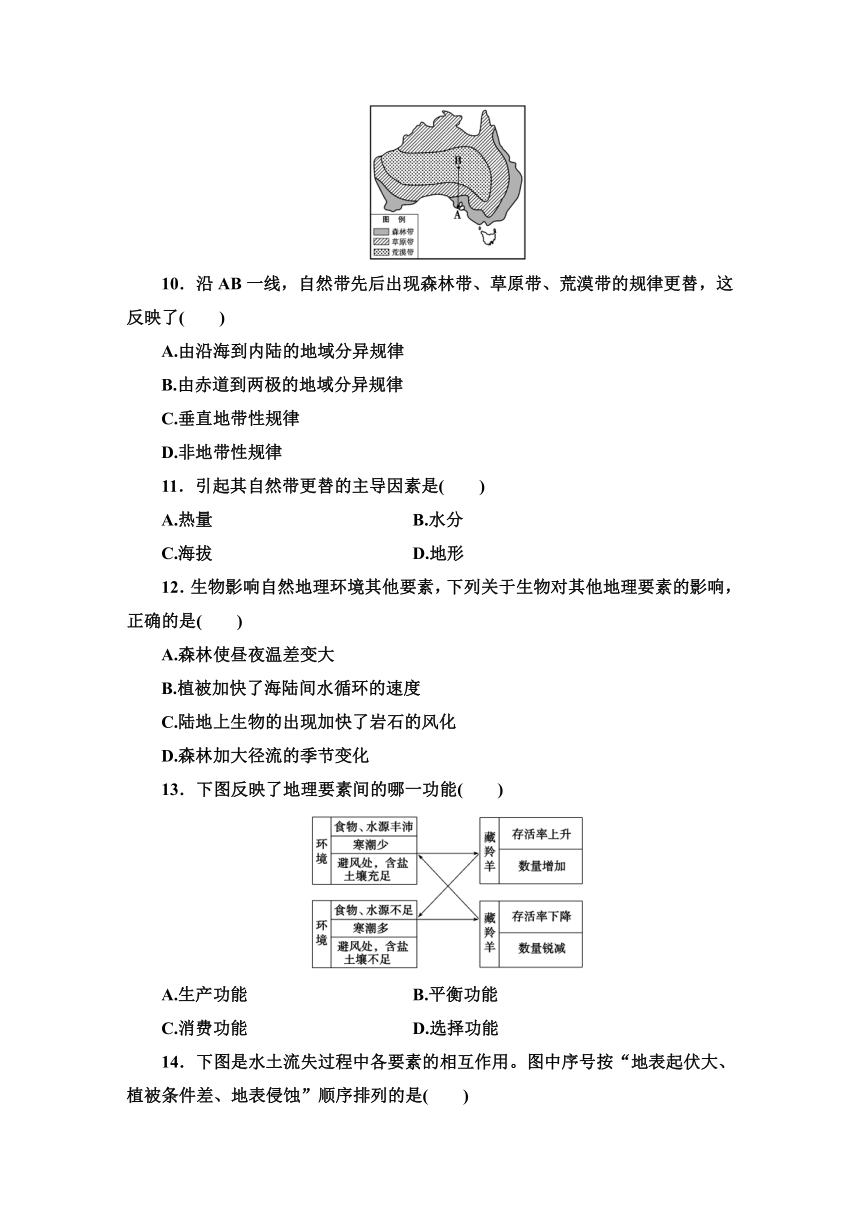

13.下图反映了地理要素间的哪一功能( )

A.生产功能 B.平衡功能

C.消费功能 D.选择功能

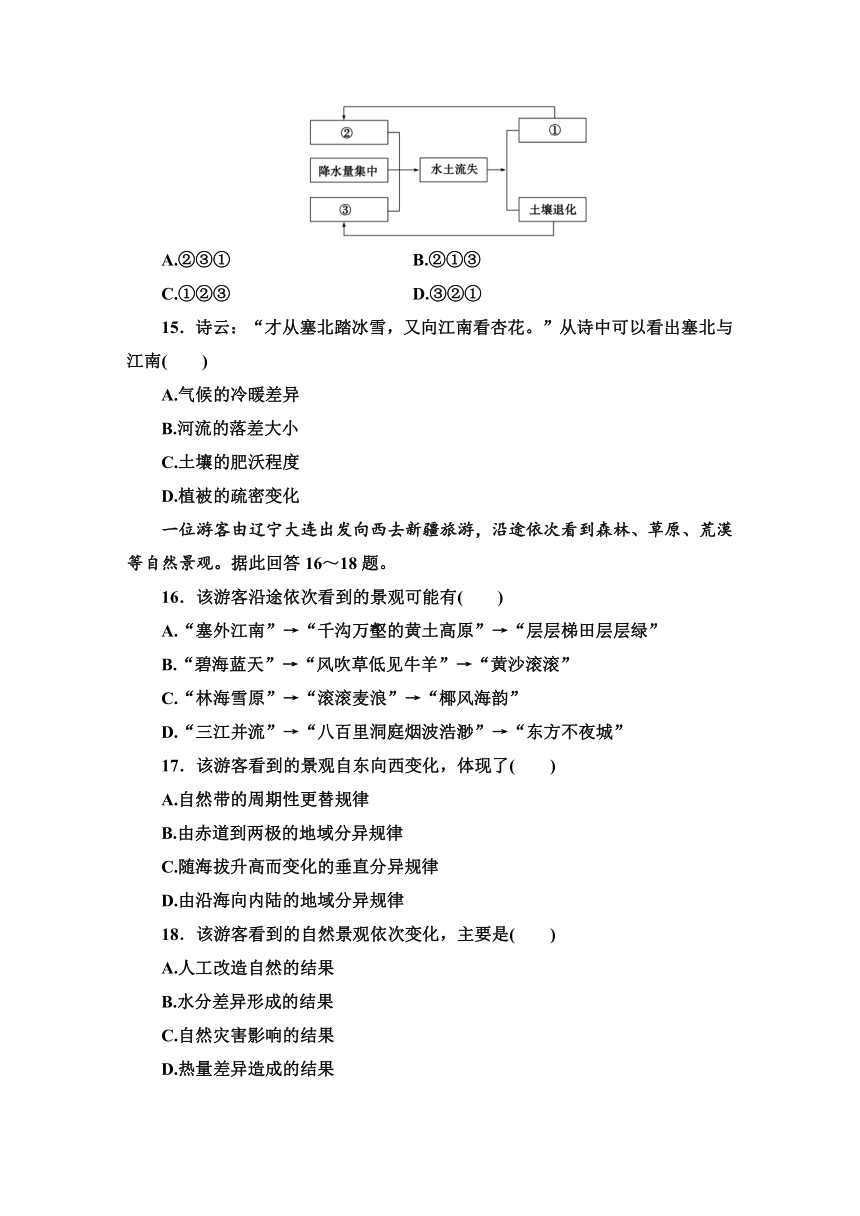

14.下图是水土流失过程中各要素的相互作用。图中序号按“地表起伏大、植被条件差、地表侵蚀”顺序排列的是( )

A.②③① B.②①③

C.①②③ D.③②①

15.诗云:“才从塞北踏冰雪,又向江南看杏花。”从诗中可以看出塞北与江南( )

A.气候的冷暖差异

B.河流的落差大小

C.土壤的肥沃程度

D.植被的疏密变化

一位游客由辽宁大连出发向西去新疆旅游,沿途依次看到森林、草原、荒漠等自然景观。据此回答16~18题。

16.该游客沿途依次看到的景观可能有( )

A.“塞外江南”→“千沟万壑的黄土高原”→“层层梯田层层绿”

B.“碧海蓝天”→“风吹草低见牛羊”→“黄沙滚滚”

C.“林海雪原”→“滚滚麦浪”→“椰风海韵”

D.“三江并流”→“八百里洞庭烟波浩渺”→“东方不夜城”

17.该游客看到的景观自东向西变化,体现了( )

A.自然带的周期性更替规律

B.由赤道到两极的地域分异规律

C.随海拔升高而变化的垂直分异规律

D.由沿海向内陆的地域分异规律

18.该游客看到的自然景观依次变化,主要是( )

A.人工改造自然的结果

B.水分差异形成的结果

C.自然灾害影响的结果

D.热量差异造成的结果

下图为陆地环境主要构成要素的相互关联图。读图,完成19~20题。

19.松花江和珠江水文特征不同,关键是图中哪个箭头所起的作用( )

A.① B.②

C.③ D.④

20.不能表示黄土高原地貌特征形成的箭头是( )

A.⑤ B.⑥

C.⑦ D.⑧

二、非选择题(本大题共2小题,共40分)

21.读陆地环境各要素间的相互关系图,回答下列问题。

(1)写出图中字母代表的内容:A__________,B____________,C____________。

(2)假如C代表生物(植被),它一旦遭到破坏,将会引起的变化有____________________________。相反,通过植树造林,可以调节__________________,改善水文状况,保持__________,促使生态环境良性发展。

(3)该图反映了陆地环境的整体性,试分析各要素与整体的关系。

22.某中学社团在暑期进行网上模拟联合国亚欧非考察活动,下图表示此次考察的活动区域和活动路线。读图,回答下列问题。

(1)②③两地的自然带分别是________、________,形成这种差异的主要因素是什么?②地的气候类型是什么?

(2)③→④→⑤自然带的变化,体现了__________________________。导致自然带发生这种变化的主要因素是什么?

(3)①地和④地的自然带有何不同?

(4)五个活动区域可以看到完美的垂直带谱的是__________,该山地是____________。

参考答案与解析

1.C 根据题干中的关键词“岩石溶蚀与侵蚀、基岩裸露”判断,黄土高原不符合;石灰岩地区受风力侵蚀作用不明显。故选C。

2.C 气候影响植被,反映整体性特征,所以C项正确。

3.B 亚欧大陆中纬地区是世界上最宽广的大陆,最能体现由沿海向内陆的地域分异规律。

4.B 地中海沿岸地区属于地中海气候,所对应的自然带为亚热带常绿硬叶林带。

5.A 山体主要是岩浆岩构成,说明该山的形成与岩浆活动有关,结合选项可知该山可能是火山。

6.B 根据山地(4°N,9°E)的地理坐标判断,该山麓的人工植被带主要种植的经济作物是热带经济作物,如可可、油棕。

7.D “碧云天,黄叶地”为温带落叶阔叶林带景观,所以选D。

8.C 图中的四种景观依次是东北松林、西双版纳热带季雨林景观、亚热带常绿阔叶林景观、内蒙古草原景观。

9.D 按地带性分布这里应是沙漠,但高山积雪融水改变了盆地边缘的水分状况。

10.B 沿AB一线看似是从沿海到内陆,但各自然带的形成与其所处的气压带和风带密切相关,是随着纬度的变化而更替,体现的是由赤道到两极的地域分异规律。

11.A 根据上题的判断即可回答,由赤道到两极的地域分异规律是以热量为基础的。

12.C 有植被覆盖的地区,白天温度不会太高,夜晚温度不会太低,昼夜温度小,A错。植被有涵养水源的功能,使地表径流量减小,季节变化减小,D错。植被能拦蓄洪水,使水流速度减慢,进而海陆间水循环的速度降低,B错。生物的出现、生长,根部伸入岩石缝隙,使岩石风化、破碎的速度加快,C对。

13.B 由图可知,藏羚羊的存活率、数量与环境有关。环境影响藏羚羊的数量,藏羚羊的数量也影响环境,它们之间会达到某种平衡状态。

14.A 水土流失的结果是土壤退化和地表侵蚀,所以①是地表侵蚀。土壤退化导致肥力下降,植被条件差,所以③是植被条件差。地表侵蚀导致地表起伏更大,所以②是地表起伏大。

15.A 诗句体现了塞北和江南两地不同的景观,反映了两地气候冷暖差异。

16.B 从辽宁先看到“碧海蓝天”,到内蒙古大草原会见到“风吹草低见牛羊”,到新疆会见到“黄沙滚滚”。

17.D 该游客看到的自然带从东向西的更替现象体现了由沿海向内陆的地域分异规律。

18.B 从沿海向内陆的地域分异规律的基础是水分。

19.A 从图中可以看出,影响水文特征的因素有气候、地貌。松花江与珠江水文特征的差异主要表现在流量大小、水量变化、有无结冰期或结冰期长短等方面,这些方面的差异由两地气候决定。

20.C 图示影响地貌的因素有水文—⑥、气候—⑤、土壤—⑧和生物。⑦表示地貌对水文的影响。

21.解析 该题以陆地环境各要素间的相互关系图为载体,综合考查学生对陆地环境的组成要素、陆地环境内部的物质循环类型、陆地环境的整体性等相关知识的掌握。

答案 (1)水文 气候 植被

(2)气候恶化(加剧全球变暖)、生物多样性减少、旱涝增多、水土流失加剧(荒漠化加剧)、生态环境恶化 局部小气候 水土

(3)陆地环境的各要素并不是孤立存在和发展的,而是作为整体的一部分发展变化着;某一要素的变化会导致其他要素甚至整个环境状态的改变。

22.解析 第(1)题,②地位于东非高原,地势高,气温低,降水少,虽然位于赤道附近,但形成了热带草原气候,其自然带是热带草原带;③地位于刚果盆地,终年高温多雨,形成了热带雨林气候,其自然带是热带雨林带;地形不同导致同纬度地区的自然带不同。第(2)题,③→④→⑤自然带的变化,体现了由赤道到两极的地域分异规律,热量是导致自然带发生这种变化的主要因素。第(3)题,①地自然带是亚热带常绿阔叶林带,④地的自然带是亚热带常绿硬叶林带。第(4)题,②地有乞力马扎罗山,可以看到从热带到寒带的自然带的变化特征。

答案 (1)热带草原带 热带雨林带 主要因素:地形。气候类型:热带草原气候。

(2)由赤道到两极的地域分异规律 热量。

(3)①地的自然带是亚热带常绿阔叶林带,④地的自然带是亚热带常绿硬叶林带。

(4)② 乞力马扎罗山

(时间:60分钟 分值:100分)

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.某地区植被退化或丧失、土壤物质和地表水流失、岩石溶蚀与侵蚀、基岩裸露、土地生物生产力退化,这一地表过程是( )

A.黄土高原水土流失严重的沟壑地区的环境演化过程

B.石灰岩地区受强烈风力侵蚀作用产生的自然演化过程

C.石灰岩地区在自然和人类活动作用下的综合演化过程

D.黄土高原由于地下水的过度开采而造成的人为演化过程

2.广东鼎湖山自然保护区热量充足,降水丰沛,植被茂密,这体现了地理环境的( )

A.差异性 B.单一性

C.整体性 D.均衡性

3.由沿海向内陆的地域分异规律(经度地带性)表现最典型、尺度最大的地区是( )

A.北美大陆低纬地区 B.亚欧大陆中纬地区

C.南美大陆中纬地区 D.非洲大陆低纬地区

4.地中海沿岸地区所属的自然带主要是( )

A.亚热带常绿阔叶林带

B.亚热带常绿硬叶林带

C.温带落叶阔叶林带

D.亚寒带针叶林带

读某山地(4°N,9°E)自然带的分布图,回答5~6题。

5.该山体主要由岩浆岩构成,推测该山可能是( )

A.火山 B.断块山

C.背斜山 D.向斜山

6.该山麓的人工植被带主要种植的经济作物是( )

A.棉花、花生 B.可可、油棕

C.茶叶、棉花 D.亚麻、香蕉

十月,正值金秋,秋的画卷如火如荼次第展开。读图,回答7~8题。

7.此季节,以“碧云天,黄叶地”为主要景观的是( )

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

8.能够观赏到下图中四类景观的寻秋路线是( )

A.① B.②

C.③ D.④

9.我国新疆塔里木盆地的绿洲属于( )

A.纬度地带性 B.经度地带性

C.垂直地带性 D.非地带性

某地理考察队沿下图中AB一线对澳大利亚大陆进行科学考察。读图,完成10~11题。

10.沿AB一线,自然带先后出现森林带、草原带、荒漠带的规律更替,这反映了( )

A.由沿海到内陆的地域分异规律

B.由赤道到两极的地域分异规律

C.垂直地带性规律

D.非地带性规律

11.引起其自然带更替的主导因素是( )

A.热量 B.水分

C.海拔 D.地形

12.生物影响自然地理环境其他要素,下列关于生物对其他地理要素的影响,正确的是( )

A.森林使昼夜温差变大

B.植被加快了海陆间水循环的速度

C.陆地上生物的出现加快了岩石的风化

D.森林加大径流的季节变化

13.下图反映了地理要素间的哪一功能( )

A.生产功能 B.平衡功能

C.消费功能 D.选择功能

14.下图是水土流失过程中各要素的相互作用。图中序号按“地表起伏大、植被条件差、地表侵蚀”顺序排列的是( )

A.②③① B.②①③

C.①②③ D.③②①

15.诗云:“才从塞北踏冰雪,又向江南看杏花。”从诗中可以看出塞北与江南( )

A.气候的冷暖差异

B.河流的落差大小

C.土壤的肥沃程度

D.植被的疏密变化

一位游客由辽宁大连出发向西去新疆旅游,沿途依次看到森林、草原、荒漠等自然景观。据此回答16~18题。

16.该游客沿途依次看到的景观可能有( )

A.“塞外江南”→“千沟万壑的黄土高原”→“层层梯田层层绿”

B.“碧海蓝天”→“风吹草低见牛羊”→“黄沙滚滚”

C.“林海雪原”→“滚滚麦浪”→“椰风海韵”

D.“三江并流”→“八百里洞庭烟波浩渺”→“东方不夜城”

17.该游客看到的景观自东向西变化,体现了( )

A.自然带的周期性更替规律

B.由赤道到两极的地域分异规律

C.随海拔升高而变化的垂直分异规律

D.由沿海向内陆的地域分异规律

18.该游客看到的自然景观依次变化,主要是( )

A.人工改造自然的结果

B.水分差异形成的结果

C.自然灾害影响的结果

D.热量差异造成的结果

下图为陆地环境主要构成要素的相互关联图。读图,完成19~20题。

19.松花江和珠江水文特征不同,关键是图中哪个箭头所起的作用( )

A.① B.②

C.③ D.④

20.不能表示黄土高原地貌特征形成的箭头是( )

A.⑤ B.⑥

C.⑦ D.⑧

二、非选择题(本大题共2小题,共40分)

21.读陆地环境各要素间的相互关系图,回答下列问题。

(1)写出图中字母代表的内容:A__________,B____________,C____________。

(2)假如C代表生物(植被),它一旦遭到破坏,将会引起的变化有____________________________。相反,通过植树造林,可以调节__________________,改善水文状况,保持__________,促使生态环境良性发展。

(3)该图反映了陆地环境的整体性,试分析各要素与整体的关系。

22.某中学社团在暑期进行网上模拟联合国亚欧非考察活动,下图表示此次考察的活动区域和活动路线。读图,回答下列问题。

(1)②③两地的自然带分别是________、________,形成这种差异的主要因素是什么?②地的气候类型是什么?

(2)③→④→⑤自然带的变化,体现了__________________________。导致自然带发生这种变化的主要因素是什么?

(3)①地和④地的自然带有何不同?

(4)五个活动区域可以看到完美的垂直带谱的是__________,该山地是____________。

参考答案与解析

1.C 根据题干中的关键词“岩石溶蚀与侵蚀、基岩裸露”判断,黄土高原不符合;石灰岩地区受风力侵蚀作用不明显。故选C。

2.C 气候影响植被,反映整体性特征,所以C项正确。

3.B 亚欧大陆中纬地区是世界上最宽广的大陆,最能体现由沿海向内陆的地域分异规律。

4.B 地中海沿岸地区属于地中海气候,所对应的自然带为亚热带常绿硬叶林带。

5.A 山体主要是岩浆岩构成,说明该山的形成与岩浆活动有关,结合选项可知该山可能是火山。

6.B 根据山地(4°N,9°E)的地理坐标判断,该山麓的人工植被带主要种植的经济作物是热带经济作物,如可可、油棕。

7.D “碧云天,黄叶地”为温带落叶阔叶林带景观,所以选D。

8.C 图中的四种景观依次是东北松林、西双版纳热带季雨林景观、亚热带常绿阔叶林景观、内蒙古草原景观。

9.D 按地带性分布这里应是沙漠,但高山积雪融水改变了盆地边缘的水分状况。

10.B 沿AB一线看似是从沿海到内陆,但各自然带的形成与其所处的气压带和风带密切相关,是随着纬度的变化而更替,体现的是由赤道到两极的地域分异规律。

11.A 根据上题的判断即可回答,由赤道到两极的地域分异规律是以热量为基础的。

12.C 有植被覆盖的地区,白天温度不会太高,夜晚温度不会太低,昼夜温度小,A错。植被有涵养水源的功能,使地表径流量减小,季节变化减小,D错。植被能拦蓄洪水,使水流速度减慢,进而海陆间水循环的速度降低,B错。生物的出现、生长,根部伸入岩石缝隙,使岩石风化、破碎的速度加快,C对。

13.B 由图可知,藏羚羊的存活率、数量与环境有关。环境影响藏羚羊的数量,藏羚羊的数量也影响环境,它们之间会达到某种平衡状态。

14.A 水土流失的结果是土壤退化和地表侵蚀,所以①是地表侵蚀。土壤退化导致肥力下降,植被条件差,所以③是植被条件差。地表侵蚀导致地表起伏更大,所以②是地表起伏大。

15.A 诗句体现了塞北和江南两地不同的景观,反映了两地气候冷暖差异。

16.B 从辽宁先看到“碧海蓝天”,到内蒙古大草原会见到“风吹草低见牛羊”,到新疆会见到“黄沙滚滚”。

17.D 该游客看到的自然带从东向西的更替现象体现了由沿海向内陆的地域分异规律。

18.B 从沿海向内陆的地域分异规律的基础是水分。

19.A 从图中可以看出,影响水文特征的因素有气候、地貌。松花江与珠江水文特征的差异主要表现在流量大小、水量变化、有无结冰期或结冰期长短等方面,这些方面的差异由两地气候决定。

20.C 图示影响地貌的因素有水文—⑥、气候—⑤、土壤—⑧和生物。⑦表示地貌对水文的影响。

21.解析 该题以陆地环境各要素间的相互关系图为载体,综合考查学生对陆地环境的组成要素、陆地环境内部的物质循环类型、陆地环境的整体性等相关知识的掌握。

答案 (1)水文 气候 植被

(2)气候恶化(加剧全球变暖)、生物多样性减少、旱涝增多、水土流失加剧(荒漠化加剧)、生态环境恶化 局部小气候 水土

(3)陆地环境的各要素并不是孤立存在和发展的,而是作为整体的一部分发展变化着;某一要素的变化会导致其他要素甚至整个环境状态的改变。

22.解析 第(1)题,②地位于东非高原,地势高,气温低,降水少,虽然位于赤道附近,但形成了热带草原气候,其自然带是热带草原带;③地位于刚果盆地,终年高温多雨,形成了热带雨林气候,其自然带是热带雨林带;地形不同导致同纬度地区的自然带不同。第(2)题,③→④→⑤自然带的变化,体现了由赤道到两极的地域分异规律,热量是导致自然带发生这种变化的主要因素。第(3)题,①地自然带是亚热带常绿阔叶林带,④地的自然带是亚热带常绿硬叶林带。第(4)题,②地有乞力马扎罗山,可以看到从热带到寒带的自然带的变化特征。

答案 (1)热带草原带 热带雨林带 主要因素:地形。气候类型:热带草原气候。

(2)由赤道到两极的地域分异规律 热量。

(3)①地的自然带是亚热带常绿阔叶林带,④地的自然带是亚热带常绿硬叶林带。

(4)② 乞力马扎罗山

同课章节目录