21世纪教育网2009届高考地理考点预测九:自然灾害部分

文档属性

| 名称 | 21世纪教育网2009届高考地理考点预测九:自然灾害部分 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 573.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2009-04-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

《自然灾害部分》

【考纲解读】:

1. 主要自然灾害的类型与分布

(1) 自然灾害类型

(1) 自然灾害特点

(1) 人类活动对自然灾害的影响

(1) 世界主要的自然灾害带

1. 我国主要的自然灾害

(1) 我国主要自然灾害的分布

(1) 地质灾害的成因、危害

(1) 气象灾害的成因、危害

(1) 生物灾害的危害

1. 灾害与环境

(1) 灾情的地域差异

(1) 灾害多发去的分布、灾种、原因

1. 防灾与减灾

(1) 地理信息技术的应用、作用

(1) 防、减灾的方法与措施

(1) 成就

【命题方向】:

从近年来的高考试题中不难发现,对本部分内容的考察与命题有以下特点:

1. 注重考察“双基”内容。

1. 命题切入点多以时事热点材料为背景,体现生活化、时代性特点,且紧密联系区域地理知识。

1. 注重考察特定自然灾害的成因、分布、危害、防治及其与人类活动的关联性。

【真题回放】:

[1]、(06,广东)从表1中可以得到的正确信息是:自20世纪70年代以来:( )

表1 20世纪70年代以来全球自然灾害的统计

指标 70年代 80年代 90年代 1993-2002年

灾害数量/次 1110 1987 2742 2935

死亡人数/万人 196 80 79 53.1

受影响人数/万人 7.4 14.5 19.6 25

灾害损失/亿美元 1310 2040 6290 6550

A.灾害的强度减小了 B.人类社会抵御灾害的能力增强了

C.灾害对人类社会的损害程度增加了 D.灾害对人类社会的损害程度减小了

【解析】由表中信息可知,20世纪70年代以来,尽管自然灾害次数增加,死亡人数却在下降。说明人类抵御灾害能力已有所提高;但灾害损失却越来越大,受影响人数也越来越多,说明灾害对人类社会的损害程度增加了。

【答案】BC

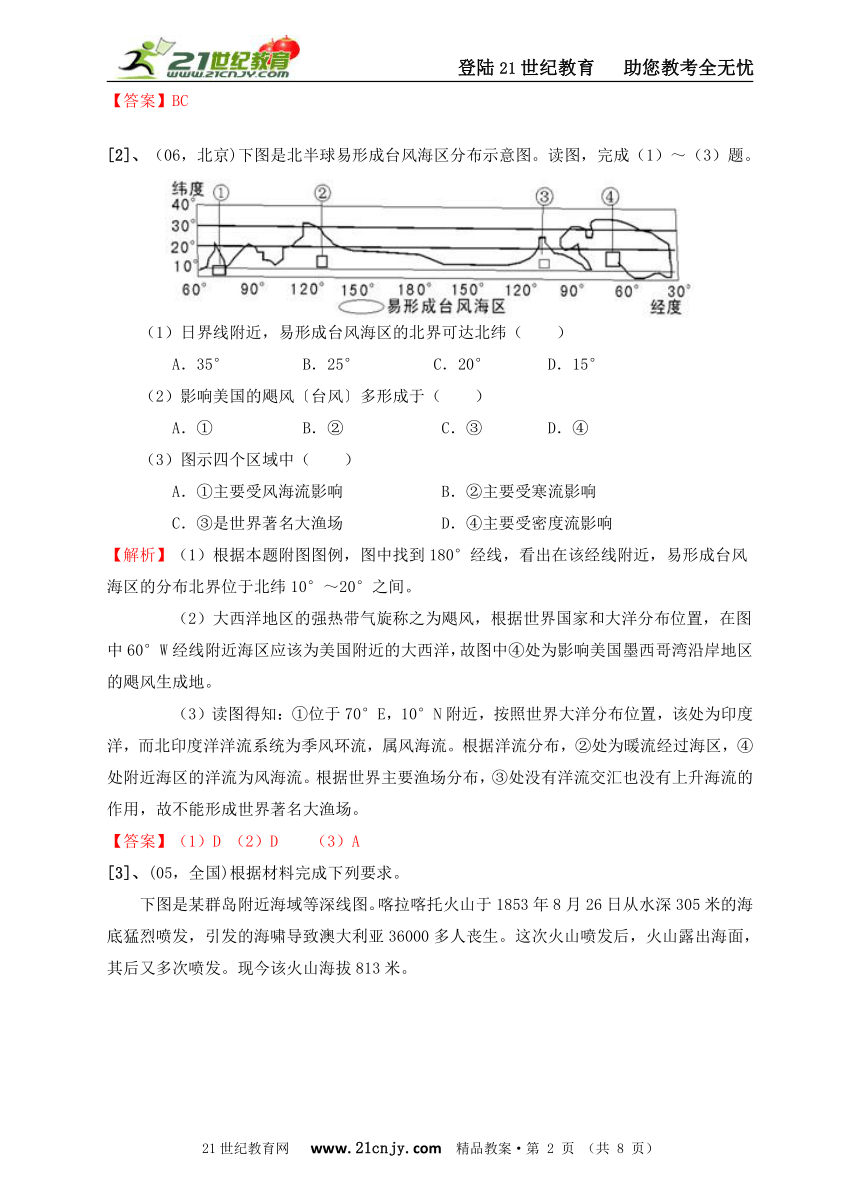

[2]、(06,北京)下图是北半球易形成台风海区分布示意图。读图,完成(1)~(3)题。

(1)日界线附近,易形成台风海区的北界可达北纬( )

A.35° B.25° C.20° D.15°

(2)影响美国的飓风〔台风〕多形成于( )

A.① B.② C.③ D.④

(3)图示四个区域中( )

A.①主要受风海流影响 B.②主要受寒流影响

C.③是世界著名大渔场 D.④主要受密度流影响

【解析】(1)根据本题附图图例,图中找到180°经线,看出在该经线附近,易形成台风海区的分布北界位于北纬10°~20°之间。

(2)大西洋地区的强热带气旋称之为飓风,根据世界国家和大洋分布位置,在图中60°W经线附近海区应该为美国附近的大西洋,故图中④处为影响美国墨西哥湾沿岸地区的飓风生成地。

(3)读图得知:①位于70°E,10°N附近,按照世界大洋分布位置,该处为印度洋,而北印度洋洋流系统为季风环流,属风海流。根据洋流分布,②处为暖流经过海区,④处附近海区的洋流为风海流。根据世界主要渔场分布,③处没有洋流交汇也没有上升海流的作用,故不能形成世界著名大渔场。

【答案】(1)D (2)D (3)A

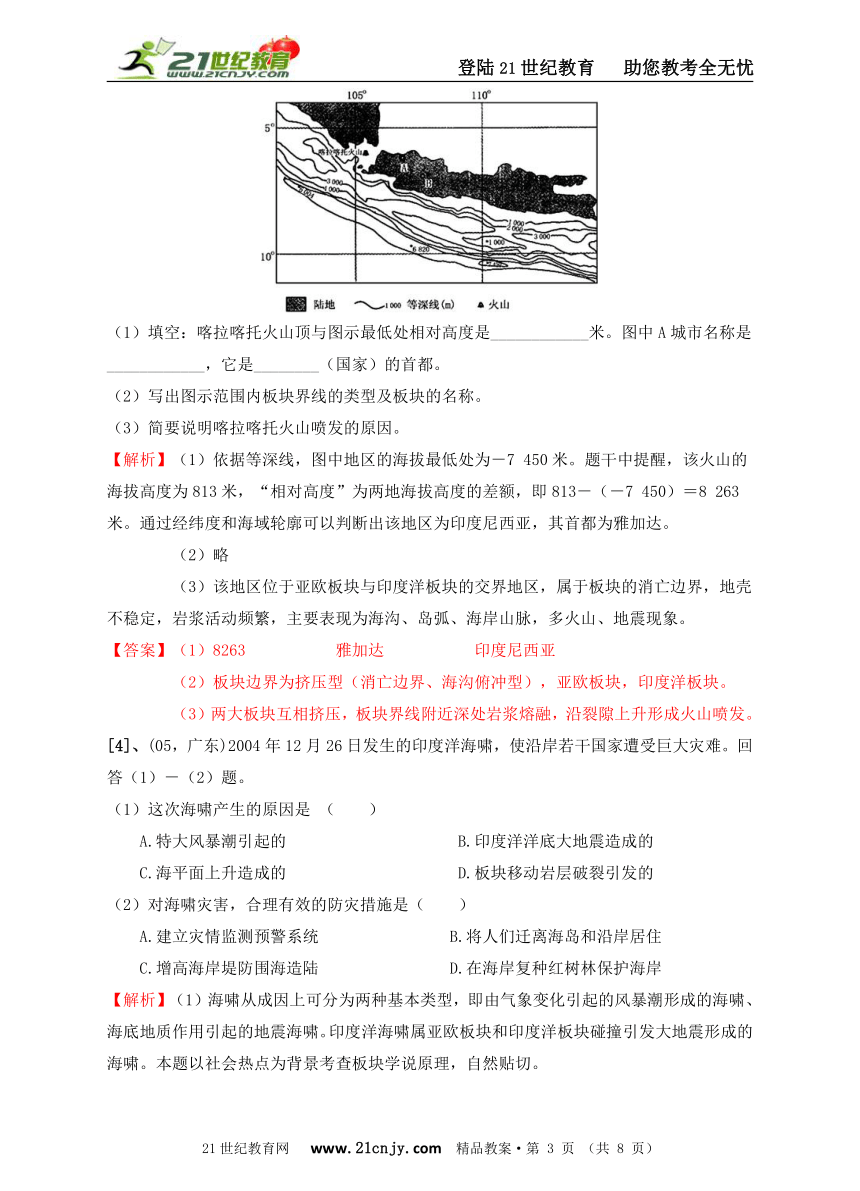

[3]、(05,全国)根据材料完成下列要求。

下图是某群岛附近海域等深线图。喀拉喀托火山于1853年8月26日从水深305米的海底猛烈喷发,引发的海啸导致澳大利亚36000多人丧生。这次火山喷发后,火山露出海面,其后又多次喷发。现今该火山海拔813米。

(1)填空:喀拉喀托火山顶与图示最低处相对高度是____________米。图中A城市名称是____________,它是________(国家)的首都。

(2)写出图示范围内板块界线的类型及板块的名称。

(3)简要说明喀拉喀托火山喷发的原因。

【解析】(1)依据等深线,图中地区的海拔最低处为-7 450米。题干中提醒,该火山的海拔高度为813米,“相对高度”为两地海拔高度的差额,即813-(-7 450)=8 263米。通过经纬度和海域轮廓可以判断出该地区为印度尼西亚,其首都为雅加达。

(2)略

(3)该地区位于亚欧板块与印度洋板块的交界地区,属于板块的消亡边界,地壳不稳定,岩浆活动频繁,主要表现为海沟、岛弧、海岸山脉,多火山、地震现象。

【答案】(1)8263 雅加达 印度尼西亚

(2)板块边界为挤压型(消亡边界、海沟俯冲型),亚欧板块,印度洋板块。

(3)两大板块互相挤压,板块界线附近深处岩浆熔融,沿裂隙上升形成火山喷发。

[4]、(05,广东)2004年12月26日发生的印度洋海啸,使沿岸若干国家遭受巨大灾难。回答(1)-(2)题。

(1)这次海啸产生的原因是 ( )

A.特大风暴潮引起的 B.印度洋洋底大地震造成的

C.海平面上升造成的 D.板块移动岩层破裂引发的

(2)对海啸灾害,合理有效的防灾措施是( )

A.建立灾情监测预警系统 B.将人们迁离海岛和沿岸居住

C.增高海岸堤防围海造陆 D.在海岸复种红树林保护海岸

【解析】(1)海啸从成因上可分为两种基本类型,即由气象变化引起的风暴潮形成的海啸、海底地质作用引起的地震海啸。印度洋海啸属亚欧板块和印度洋板块碰撞引发大地震形成的海啸。本题以社会热点为背景考查板块学说原理,自然贴切。

(2)本题体现了“对学生有用的地理知识”的考查。防灾减灾措施既要有科学性,又要结合实际,不能违反自然规律。题中B、C两项叙述明显不正确。

【答案】(1)BD (2)AD

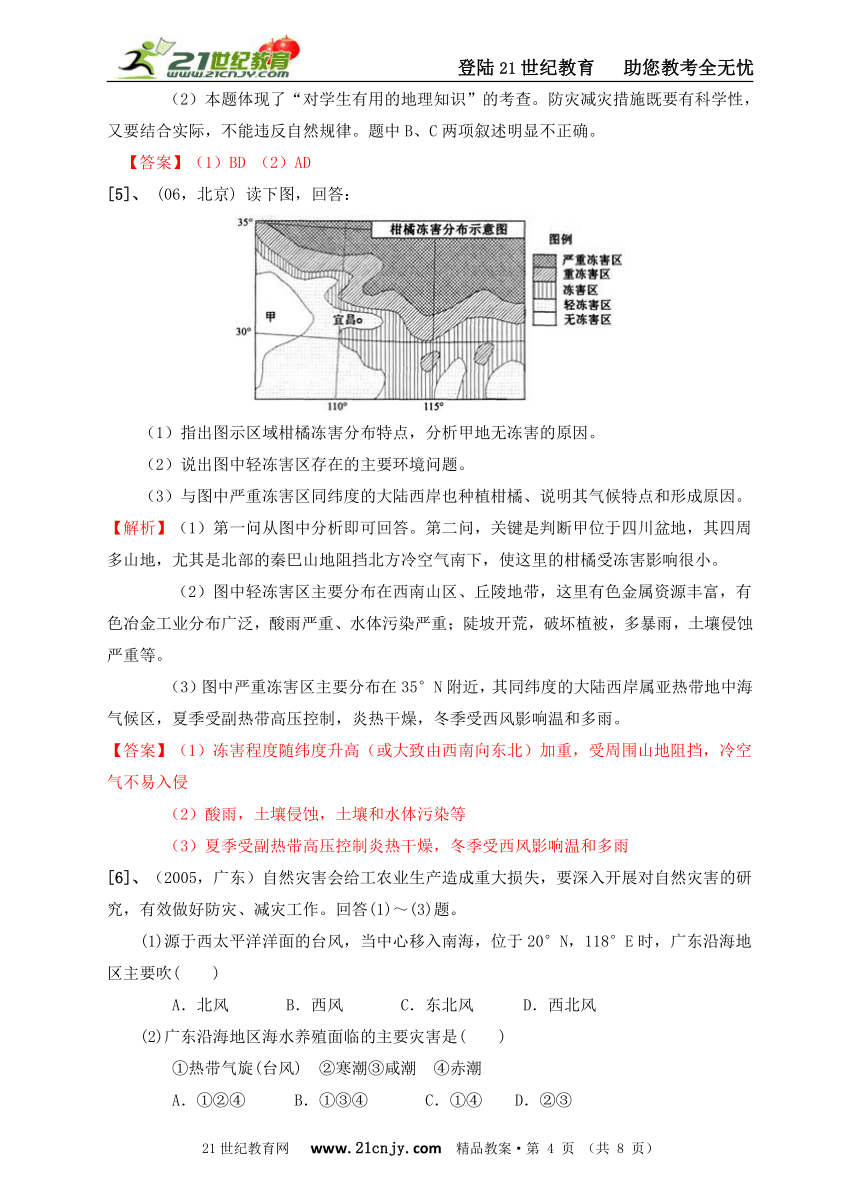

[5]、 (06,北京) 读下图,回答:

(1)指出图示区域柑橘冻害分布特点,分析甲地无冻害的原因。

(2)说出图中轻冻害区存在的主要环境问题。

(3)与图中严重冻害区同纬度的大陆西岸也种植柑橘、说明其气候特点和形成原因。

【解析】(1)第一问从图中分析即可回答。第二问,关键是判断甲位于四川盆地,其四周多山地,尤其是北部的秦巴山地阻挡北方冷空气南下,使这里的柑橘受冻害影响很小。

(2)图中轻冻害区主要分布在西南山区、丘陵地带,这里有色金属资源丰富,有色冶金工业分布广泛,酸雨严重、水体污染严重;陡坡开荒,破坏植被,多暴雨,土壤侵蚀严重等。

(3)图中严重冻害区主要分布在35°N附近,其同纬度的大陆西岸属亚热带地中海气候区,夏季受副热带高压控制,炎热干燥,冬季受西风影响温和多雨。

【答案】(1)冻害程度随纬度升高(或大致由西南向东北)加重,受周围山地阻挡,冷空气不易入侵

(2)酸雨,土壤侵蚀,土壤和水体污染等

(3)夏季受副热带高压控制炎热干燥,冬季受西风影响温和多雨

[6]、(2005,广东)自然灾害会给工农业生产造成重大损失,要深入开展对自然灾害的研究,有效做好防灾、减灾工作。回答(1)~(3)题。

(1)源于西太平洋洋面的台风,当中心移入南海,位于20°N,118°E时,广东沿海地区主要吹( )

A.北风 B.西风 C.东北风 D.西北风

(2)广东沿海地区海水养殖面临的主要灾害是( )

①热带气旋(台风) ②寒潮③咸潮 ④赤潮

A.①②④ B.①③④ C.①④ D.②③

(3)2004年6月末至7月初,广东省出现罕见的大面积持续高温炎热天气,全省有45个县(市)的最高气温破历史同期记录。造成此次异常天气的主要原因是( )

A.副热带高压和热带气旋外围下沉气流共同影响

B.大量使用汽车和制冷设备

C.绿色植物呼吸作用释放CO:

D.全球温室效应长期作用

【解析】(1)根据“源于西太平洋洋面的台风”判断该台风属于北半球的气旋型的天气系统,当台风中心位于南海时,广东沿海地区正好位于该气旋的北部,故吹东北风。

(2)夏秋季节的台风主要影响我国的南部、东部沿海地区,广东沿海正好位于该地区,受到的影响较大;广东沿海是我国经济非常发达的地区,富含有N、P、K等营养元素的工厂生产、农业生产、生活废水的排放导致海水中的藻类物质大量繁殖,水中的溶解氧减少,鱼类因窒息而死亡的现象在该地区时常发生。

(3)从题干中提供的信息分析可知,6月末至7月初为北半球的夏季,因是短期的高温,与正常年份相比出现异常天气是因副热带高压和热带气旋外围下沉气流共同影响。

【答案】(1)C (2)C (3)A

[7]、(05,广东) 2004年12月26日发生的印度洋海啸.使沿岸若干国家遭受巨大灾难。回答(1)~(2)题。

(1)这次海啸产生的原因是( )

A.特大风暴潮引起的 B.印度洋洋底大地震造成的

C.海平面上升造成的 D.板块移动岩层破裂引发的

(2)对海啸灾害,合理有效的防灾减灾措施是( )

A.建立灾情监测预警系统 B.将人们迁离海岛和沿岸居住

C.增高海岸堤防围海造陆 D.在海岸复种红树林保护海岸

【解析】(1)海啸从成因上可分为两种基本类型,即由气象变化引起的风暴潮形成的海啸、海底地质作用引起的地震海啸。印度洋海啸属亚欧板块和印度洋板块碰撞引发大地震形成的海啸。

(2)对海啸灾害,合理有效的防灾减灾措施有:建立灾情监测预警系统、建立沿海防护林体系等。此外,开展预防海啸灾害的宣传教育和法制建设不容忽视。海啸防灾减灾是一项系统工程,除了监测、预报预警、评估等工作外,还包括教育、立法、保险等措施,是一项需要全社会参与的协调行动。应采用一些发达国家的先进经验,采取多种方式进行海啸防灾减灾的普及教育宣传,同时逐步制定与海啸防灾减灾配套的相关法律法规,并在海啸严重地区进行海啸防灾减灾演习,减少海啸损失。

【答案】(1)BD (2) AD

【预测2009】:

1. 结合社会热点,以国内、外重大、偶发自然灾害为切入点,以图、表、文字、数字等为载体,重点考察气象灾害、地质灾害的形成、分布、危害、防治。

1. 教材中或考纲未涉及或未要求的知识,如:海水入侵、咸潮等,可能会引入试题中作为新颖背景材料,并要求结合所学知识、原理予以分析解决,以此考察考生的学习探究、知识迁移能力。

【模拟演练】:

一、2008年1月,我国中东部和南方地区出现了持续20多天的罕见的低温、雨雪、冰冻天气,给交通、电力、通信、农业等部门造成严重的损失。读下图,回答下列问题:

(1)、读图,写出图中受本次灾害影响最严重的部分省区的简称。(4分)

①__________ ②__________ ③__________ ④__________

①黔或贵 ②湘 ③鄂 ④赣

(2)、读长江中下游12月1日至1月31日平均气温小于1℃最长连续日数历年变化曲线图,下列说法正确的是:

A.上一次长江中下游地区出现严重的低温灾害是1954-1955年

B.我国南方地区出现严重的低温、雨雪灾害的平均周期为53年

C.长江中下游12月1日至1月31日平均气温小于1℃最长连续日数平均约为5-10天

D.2007-2008年长江中下游12月1日至1月31日平均气温小于1℃最长连续日数较平均日数多出近10天

A D

(3)、这次我国中东部和南方地区出现的罕见的低温、雨雪、冰冻天气的原因是什么?

①大的环境是全球大气环流的异常(受拉尼娜现象的影响);②具体原因是北方的冷空气南侵,与南方的西南暖湿气流在我国中东部和南方地区上空连续交汇且异常稳定。

(4)、我国中东部和南方地区出现的这次灾害,气温并不比北方低,降水量比北方一些地区也少,而损失却特别严重的自然原因是什么?

①北方空气干燥,南方空气湿润;②这次的灾害,多是雪凝、冻雨造成;③低温天气持续时间长。。

二、【材料1】 北京时间2008年5月12日14时28分,我国四川地区发生里氏8.0级强烈地震,震中位于汶川县映秀镇(约31°N,103.4°E),汶川地处我国龙门山构造带,处地震多发地区。截止7月5日12时,汶川地震共造成69196人遇难,374176人受伤,失踪18381人。

【材料2】2008年5月12日14时28分,四川省发生里氏7.8级强烈地震,全国大半地区有明显震感,震中位于阿坝州汶川县(31°N,103.4°E),地震造成了严重的生命和财产损失。汶川县位于四川盆地西北部边缘,居阿坝藏族羌族自治州东南部,岷江上游,矿产资源和动植物资源富足,旅游资源更是别具一格,拥有卧龙自然保护区、三江生态旅游风景区等自然景观以及禹、羌文化和三国文化遗址等人文景观资源。汶川县既是“中国民族民间艺术之乡——羌绣之乡”,也是动物活化石——大熊猫的故乡,世界上首屈一指的大熊猫研究中心卧龙就在县之西南部。汶川是阿坝州的南大门,也是阿坝州的“工业经济走廊”。

结合材料1,回答:

1.从成因上看,此次地震属于:( )

A.火山地震 B.水库地震

C.构造地震 D.陷落地震

2.北京和凯里感觉到震动的时间不同,主要是因为:( )

A.震级大小不同 B.震中距不同

C.地震裂度不同 D.震源深度不同

3.下列自然灾害与地震关联性较强的是:( )

①台风②滑坡③干旱④寒潮⑤泥石流

A.②⑤ B.②④⑤ C.①②③ D.①②③④⑤

4.地震的大小常用里氏震级来表示,汶川地震发生后,国家地震局速报震级为7.8级,后根据国际惯例调整为8.0级,有关地震震级的描述正确的是:( )

A.同一次地震有若干个震级

B.距震中远近不同震级不同

C.一个8.0级地震约相当于900个6.0级地震释放的能量

D.震源深度越浅震级越高

5.地震裂度指地震造成的破坏程度,下列与地震裂度大小无必然联系的是:( )

A.震中距 B .震源深浅

C.震级的大小 D.经济发达程度

6.此次地震救援工作中,2吨急救药品从北京运往四川灾区,宜选择的运输方式是:( )

A.航空运输 B. 铁路运输 C.公路运输 D.航天飞机

7.汶川地震发生时:( )

A.全球分属5月12日和5月13日两个日期

B.太阳直射点在北半球也在东半球

C.地球自转速度较慢

D.中国南极长城站处于极夜期

(1.C 2.B 3.A 4.C 5.D 6.D 7.B)

阅读材料2和甲、乙图,回答下列问题

8.简述图甲中地震产生的主要次生灾害的类型、对抗震救灾的不利影响。

(滑坡、泥石流; 阻断交通,增加救援难度。)

9.描述图甲和图乙中河流水文特征的差异。

地区 流量 含沙量 结冰期 汛期

甲 大 小 无 长

乙 小 大 有,但较短 短

10.概括图乙中降水量的总体变化趋势并指出其最主要的影响因素。

(降水量自东向西北递减 海陆位置差异或距海远近不同)

11.简要分析图甲中A、C地区农业发展的共同区位优势。

冬暖夏热(热量充足),降水充沛;紫色土比较肥沃;人口稠密,劳动力丰富;农业历史悠久,基础较好;统筹城乡综合配套改革试验区,政策支持。

12.汶川地震灾害后,恢复经济尤为重要,请结合材料综合分析其发展经济的区位条件。

(有利:水能、矿产资源丰富; 旅游资源丰富; 国家政策支持;国内外资金、人力支持。

不利:地面崎岖、山区面积广大;生态脆弱;交通等基础设施破坏严重;区内市场狭小。)

图甲

图乙

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品教案·第 1 页 (共 8 页)

《自然灾害部分》

【考纲解读】:

1. 主要自然灾害的类型与分布

(1) 自然灾害类型

(1) 自然灾害特点

(1) 人类活动对自然灾害的影响

(1) 世界主要的自然灾害带

1. 我国主要的自然灾害

(1) 我国主要自然灾害的分布

(1) 地质灾害的成因、危害

(1) 气象灾害的成因、危害

(1) 生物灾害的危害

1. 灾害与环境

(1) 灾情的地域差异

(1) 灾害多发去的分布、灾种、原因

1. 防灾与减灾

(1) 地理信息技术的应用、作用

(1) 防、减灾的方法与措施

(1) 成就

【命题方向】:

从近年来的高考试题中不难发现,对本部分内容的考察与命题有以下特点:

1. 注重考察“双基”内容。

1. 命题切入点多以时事热点材料为背景,体现生活化、时代性特点,且紧密联系区域地理知识。

1. 注重考察特定自然灾害的成因、分布、危害、防治及其与人类活动的关联性。

【真题回放】:

[1]、(06,广东)从表1中可以得到的正确信息是:自20世纪70年代以来:( )

表1 20世纪70年代以来全球自然灾害的统计

指标 70年代 80年代 90年代 1993-2002年

灾害数量/次 1110 1987 2742 2935

死亡人数/万人 196 80 79 53.1

受影响人数/万人 7.4 14.5 19.6 25

灾害损失/亿美元 1310 2040 6290 6550

A.灾害的强度减小了 B.人类社会抵御灾害的能力增强了

C.灾害对人类社会的损害程度增加了 D.灾害对人类社会的损害程度减小了

【解析】由表中信息可知,20世纪70年代以来,尽管自然灾害次数增加,死亡人数却在下降。说明人类抵御灾害能力已有所提高;但灾害损失却越来越大,受影响人数也越来越多,说明灾害对人类社会的损害程度增加了。

【答案】BC

[2]、(06,北京)下图是北半球易形成台风海区分布示意图。读图,完成(1)~(3)题。

(1)日界线附近,易形成台风海区的北界可达北纬( )

A.35° B.25° C.20° D.15°

(2)影响美国的飓风〔台风〕多形成于( )

A.① B.② C.③ D.④

(3)图示四个区域中( )

A.①主要受风海流影响 B.②主要受寒流影响

C.③是世界著名大渔场 D.④主要受密度流影响

【解析】(1)根据本题附图图例,图中找到180°经线,看出在该经线附近,易形成台风海区的分布北界位于北纬10°~20°之间。

(2)大西洋地区的强热带气旋称之为飓风,根据世界国家和大洋分布位置,在图中60°W经线附近海区应该为美国附近的大西洋,故图中④处为影响美国墨西哥湾沿岸地区的飓风生成地。

(3)读图得知:①位于70°E,10°N附近,按照世界大洋分布位置,该处为印度洋,而北印度洋洋流系统为季风环流,属风海流。根据洋流分布,②处为暖流经过海区,④处附近海区的洋流为风海流。根据世界主要渔场分布,③处没有洋流交汇也没有上升海流的作用,故不能形成世界著名大渔场。

【答案】(1)D (2)D (3)A

[3]、(05,全国)根据材料完成下列要求。

下图是某群岛附近海域等深线图。喀拉喀托火山于1853年8月26日从水深305米的海底猛烈喷发,引发的海啸导致澳大利亚36000多人丧生。这次火山喷发后,火山露出海面,其后又多次喷发。现今该火山海拔813米。

(1)填空:喀拉喀托火山顶与图示最低处相对高度是____________米。图中A城市名称是____________,它是________(国家)的首都。

(2)写出图示范围内板块界线的类型及板块的名称。

(3)简要说明喀拉喀托火山喷发的原因。

【解析】(1)依据等深线,图中地区的海拔最低处为-7 450米。题干中提醒,该火山的海拔高度为813米,“相对高度”为两地海拔高度的差额,即813-(-7 450)=8 263米。通过经纬度和海域轮廓可以判断出该地区为印度尼西亚,其首都为雅加达。

(2)略

(3)该地区位于亚欧板块与印度洋板块的交界地区,属于板块的消亡边界,地壳不稳定,岩浆活动频繁,主要表现为海沟、岛弧、海岸山脉,多火山、地震现象。

【答案】(1)8263 雅加达 印度尼西亚

(2)板块边界为挤压型(消亡边界、海沟俯冲型),亚欧板块,印度洋板块。

(3)两大板块互相挤压,板块界线附近深处岩浆熔融,沿裂隙上升形成火山喷发。

[4]、(05,广东)2004年12月26日发生的印度洋海啸,使沿岸若干国家遭受巨大灾难。回答(1)-(2)题。

(1)这次海啸产生的原因是 ( )

A.特大风暴潮引起的 B.印度洋洋底大地震造成的

C.海平面上升造成的 D.板块移动岩层破裂引发的

(2)对海啸灾害,合理有效的防灾措施是( )

A.建立灾情监测预警系统 B.将人们迁离海岛和沿岸居住

C.增高海岸堤防围海造陆 D.在海岸复种红树林保护海岸

【解析】(1)海啸从成因上可分为两种基本类型,即由气象变化引起的风暴潮形成的海啸、海底地质作用引起的地震海啸。印度洋海啸属亚欧板块和印度洋板块碰撞引发大地震形成的海啸。本题以社会热点为背景考查板块学说原理,自然贴切。

(2)本题体现了“对学生有用的地理知识”的考查。防灾减灾措施既要有科学性,又要结合实际,不能违反自然规律。题中B、C两项叙述明显不正确。

【答案】(1)BD (2)AD

[5]、 (06,北京) 读下图,回答:

(1)指出图示区域柑橘冻害分布特点,分析甲地无冻害的原因。

(2)说出图中轻冻害区存在的主要环境问题。

(3)与图中严重冻害区同纬度的大陆西岸也种植柑橘、说明其气候特点和形成原因。

【解析】(1)第一问从图中分析即可回答。第二问,关键是判断甲位于四川盆地,其四周多山地,尤其是北部的秦巴山地阻挡北方冷空气南下,使这里的柑橘受冻害影响很小。

(2)图中轻冻害区主要分布在西南山区、丘陵地带,这里有色金属资源丰富,有色冶金工业分布广泛,酸雨严重、水体污染严重;陡坡开荒,破坏植被,多暴雨,土壤侵蚀严重等。

(3)图中严重冻害区主要分布在35°N附近,其同纬度的大陆西岸属亚热带地中海气候区,夏季受副热带高压控制,炎热干燥,冬季受西风影响温和多雨。

【答案】(1)冻害程度随纬度升高(或大致由西南向东北)加重,受周围山地阻挡,冷空气不易入侵

(2)酸雨,土壤侵蚀,土壤和水体污染等

(3)夏季受副热带高压控制炎热干燥,冬季受西风影响温和多雨

[6]、(2005,广东)自然灾害会给工农业生产造成重大损失,要深入开展对自然灾害的研究,有效做好防灾、减灾工作。回答(1)~(3)题。

(1)源于西太平洋洋面的台风,当中心移入南海,位于20°N,118°E时,广东沿海地区主要吹( )

A.北风 B.西风 C.东北风 D.西北风

(2)广东沿海地区海水养殖面临的主要灾害是( )

①热带气旋(台风) ②寒潮③咸潮 ④赤潮

A.①②④ B.①③④ C.①④ D.②③

(3)2004年6月末至7月初,广东省出现罕见的大面积持续高温炎热天气,全省有45个县(市)的最高气温破历史同期记录。造成此次异常天气的主要原因是( )

A.副热带高压和热带气旋外围下沉气流共同影响

B.大量使用汽车和制冷设备

C.绿色植物呼吸作用释放CO:

D.全球温室效应长期作用

【解析】(1)根据“源于西太平洋洋面的台风”判断该台风属于北半球的气旋型的天气系统,当台风中心位于南海时,广东沿海地区正好位于该气旋的北部,故吹东北风。

(2)夏秋季节的台风主要影响我国的南部、东部沿海地区,广东沿海正好位于该地区,受到的影响较大;广东沿海是我国经济非常发达的地区,富含有N、P、K等营养元素的工厂生产、农业生产、生活废水的排放导致海水中的藻类物质大量繁殖,水中的溶解氧减少,鱼类因窒息而死亡的现象在该地区时常发生。

(3)从题干中提供的信息分析可知,6月末至7月初为北半球的夏季,因是短期的高温,与正常年份相比出现异常天气是因副热带高压和热带气旋外围下沉气流共同影响。

【答案】(1)C (2)C (3)A

[7]、(05,广东) 2004年12月26日发生的印度洋海啸.使沿岸若干国家遭受巨大灾难。回答(1)~(2)题。

(1)这次海啸产生的原因是( )

A.特大风暴潮引起的 B.印度洋洋底大地震造成的

C.海平面上升造成的 D.板块移动岩层破裂引发的

(2)对海啸灾害,合理有效的防灾减灾措施是( )

A.建立灾情监测预警系统 B.将人们迁离海岛和沿岸居住

C.增高海岸堤防围海造陆 D.在海岸复种红树林保护海岸

【解析】(1)海啸从成因上可分为两种基本类型,即由气象变化引起的风暴潮形成的海啸、海底地质作用引起的地震海啸。印度洋海啸属亚欧板块和印度洋板块碰撞引发大地震形成的海啸。

(2)对海啸灾害,合理有效的防灾减灾措施有:建立灾情监测预警系统、建立沿海防护林体系等。此外,开展预防海啸灾害的宣传教育和法制建设不容忽视。海啸防灾减灾是一项系统工程,除了监测、预报预警、评估等工作外,还包括教育、立法、保险等措施,是一项需要全社会参与的协调行动。应采用一些发达国家的先进经验,采取多种方式进行海啸防灾减灾的普及教育宣传,同时逐步制定与海啸防灾减灾配套的相关法律法规,并在海啸严重地区进行海啸防灾减灾演习,减少海啸损失。

【答案】(1)BD (2) AD

【预测2009】:

1. 结合社会热点,以国内、外重大、偶发自然灾害为切入点,以图、表、文字、数字等为载体,重点考察气象灾害、地质灾害的形成、分布、危害、防治。

1. 教材中或考纲未涉及或未要求的知识,如:海水入侵、咸潮等,可能会引入试题中作为新颖背景材料,并要求结合所学知识、原理予以分析解决,以此考察考生的学习探究、知识迁移能力。

【模拟演练】:

一、2008年1月,我国中东部和南方地区出现了持续20多天的罕见的低温、雨雪、冰冻天气,给交通、电力、通信、农业等部门造成严重的损失。读下图,回答下列问题:

(1)、读图,写出图中受本次灾害影响最严重的部分省区的简称。(4分)

①__________ ②__________ ③__________ ④__________

①黔或贵 ②湘 ③鄂 ④赣

(2)、读长江中下游12月1日至1月31日平均气温小于1℃最长连续日数历年变化曲线图,下列说法正确的是:

A.上一次长江中下游地区出现严重的低温灾害是1954-1955年

B.我国南方地区出现严重的低温、雨雪灾害的平均周期为53年

C.长江中下游12月1日至1月31日平均气温小于1℃最长连续日数平均约为5-10天

D.2007-2008年长江中下游12月1日至1月31日平均气温小于1℃最长连续日数较平均日数多出近10天

A D

(3)、这次我国中东部和南方地区出现的罕见的低温、雨雪、冰冻天气的原因是什么?

①大的环境是全球大气环流的异常(受拉尼娜现象的影响);②具体原因是北方的冷空气南侵,与南方的西南暖湿气流在我国中东部和南方地区上空连续交汇且异常稳定。

(4)、我国中东部和南方地区出现的这次灾害,气温并不比北方低,降水量比北方一些地区也少,而损失却特别严重的自然原因是什么?

①北方空气干燥,南方空气湿润;②这次的灾害,多是雪凝、冻雨造成;③低温天气持续时间长。。

二、【材料1】 北京时间2008年5月12日14时28分,我国四川地区发生里氏8.0级强烈地震,震中位于汶川县映秀镇(约31°N,103.4°E),汶川地处我国龙门山构造带,处地震多发地区。截止7月5日12时,汶川地震共造成69196人遇难,374176人受伤,失踪18381人。

【材料2】2008年5月12日14时28分,四川省发生里氏7.8级强烈地震,全国大半地区有明显震感,震中位于阿坝州汶川县(31°N,103.4°E),地震造成了严重的生命和财产损失。汶川县位于四川盆地西北部边缘,居阿坝藏族羌族自治州东南部,岷江上游,矿产资源和动植物资源富足,旅游资源更是别具一格,拥有卧龙自然保护区、三江生态旅游风景区等自然景观以及禹、羌文化和三国文化遗址等人文景观资源。汶川县既是“中国民族民间艺术之乡——羌绣之乡”,也是动物活化石——大熊猫的故乡,世界上首屈一指的大熊猫研究中心卧龙就在县之西南部。汶川是阿坝州的南大门,也是阿坝州的“工业经济走廊”。

结合材料1,回答:

1.从成因上看,此次地震属于:( )

A.火山地震 B.水库地震

C.构造地震 D.陷落地震

2.北京和凯里感觉到震动的时间不同,主要是因为:( )

A.震级大小不同 B.震中距不同

C.地震裂度不同 D.震源深度不同

3.下列自然灾害与地震关联性较强的是:( )

①台风②滑坡③干旱④寒潮⑤泥石流

A.②⑤ B.②④⑤ C.①②③ D.①②③④⑤

4.地震的大小常用里氏震级来表示,汶川地震发生后,国家地震局速报震级为7.8级,后根据国际惯例调整为8.0级,有关地震震级的描述正确的是:( )

A.同一次地震有若干个震级

B.距震中远近不同震级不同

C.一个8.0级地震约相当于900个6.0级地震释放的能量

D.震源深度越浅震级越高

5.地震裂度指地震造成的破坏程度,下列与地震裂度大小无必然联系的是:( )

A.震中距 B .震源深浅

C.震级的大小 D.经济发达程度

6.此次地震救援工作中,2吨急救药品从北京运往四川灾区,宜选择的运输方式是:( )

A.航空运输 B. 铁路运输 C.公路运输 D.航天飞机

7.汶川地震发生时:( )

A.全球分属5月12日和5月13日两个日期

B.太阳直射点在北半球也在东半球

C.地球自转速度较慢

D.中国南极长城站处于极夜期

(1.C 2.B 3.A 4.C 5.D 6.D 7.B)

阅读材料2和甲、乙图,回答下列问题

8.简述图甲中地震产生的主要次生灾害的类型、对抗震救灾的不利影响。

(滑坡、泥石流; 阻断交通,增加救援难度。)

9.描述图甲和图乙中河流水文特征的差异。

地区 流量 含沙量 结冰期 汛期

甲 大 小 无 长

乙 小 大 有,但较短 短

10.概括图乙中降水量的总体变化趋势并指出其最主要的影响因素。

(降水量自东向西北递减 海陆位置差异或距海远近不同)

11.简要分析图甲中A、C地区农业发展的共同区位优势。

冬暖夏热(热量充足),降水充沛;紫色土比较肥沃;人口稠密,劳动力丰富;农业历史悠久,基础较好;统筹城乡综合配套改革试验区,政策支持。

12.汶川地震灾害后,恢复经济尤为重要,请结合材料综合分析其发展经济的区位条件。

(有利:水能、矿产资源丰富; 旅游资源丰富; 国家政策支持;国内外资金、人力支持。

不利:地面崎岖、山区面积广大;生态脆弱;交通等基础设施破坏严重;区内市场狭小。)

图甲

图乙

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品教案·第 1 页 (共 8 页)

同课章节目录