3.5 二力平衡 教案(3课时)

图片预览

文档简介

第三章 3.5 二力平衡

一、教学任务分析

《二力平衡》这节的内容涉及到最简单的受力分析和最基本的运动状态分析,它也是将来高中学习多力平衡的基础,因此它是初中物理的学习重点之一。

学习本节内容需要机械运动、物体运动状态的改变、力、力的作用效果等知识为基础,进一步学习物体处于平衡状态时的受力情况。

通过观看视频录像“物体的运动”,从已有知识出发,组织学生对运动按状态是否改变进行分类,引入物体的平衡状态;通过学生实验、演示实验,观察、讨论、交流、归纳得出二力平衡条件。

利用二力平衡条件,通过活动“悬挂法测重心”,加深对二力平衡条件的理解,提高学生应用知识解决实际问题的能力。

通过观看视频录像“生活中的摩擦现象”,组织学生对物体进行受力分析,引入摩擦力;通过对比,建立滑动摩擦、静摩擦和滚动摩擦的概念;利用二力平衡条件,学会判断静摩擦力和滑动摩擦力大小的方法;通过实验,体验相同条件下滚动摩擦比滑动摩擦小,知道影响滑动摩擦力大小的有关因素;通过交流、讨论,知道摩擦的利与弊及其在生活中的增大和减小摩擦力大小的方法。

本节的教学要求学生主动参与,通过实验探究的过程,感受实验、归纳的科学方法,体会图像、控制变量等分析和研究物理问题的方法。通过交流摩擦的利与弊及其在生活中的增大和减小摩擦力大小的方法,体会物理与生活的紧密联系,懂得任何事物都存在两面性。

二、教学目标

1、知识与技能

(1)知道物体的平衡状态。

(2)理解二力平衡条件。

(3)知道滑动摩擦、静摩擦和滚动摩擦及其利弊。

(4)知道影响滑动摩擦力大小的有关因素。

(5)会用悬挂法找薄板的重心位置。

(6)会用二力平衡条件测出滑动摩擦力的大小。

2、过程与方法

(1)经历探究二力平衡条件的过程,感受实验、归纳的科学方法。

(2)通过DIS实验探究做匀速直线运动物体的二力平衡条件的过程,感受用图像来分析物理问题的方法,体验信息技术的发展给学习带来的变革。

(3)通过研究滑动摩擦力大小与哪些因素有关的过程,体会“控制变量”的研究方法。

3、态度、情感与价值观

(1)在小组实验中互相配合,培养合作学习的精神。

(2)通过利用二力平衡条件解释实际问题的过程,感悟生活中处处有物理,激发用所学知识解释生活现象的兴趣。

(3)通过对摩擦利弊的分析讨论,懂得任何事物都存在两面性。

三、教学重点和难点

重点:二力平衡条件。

难点:探究做匀速直线运动物体的二力平衡条件;判断摩擦力是否存在。

四、教学资源

1、器材:木板、小车、细绳、钩码、、弹簧测力计、电动机、DIS实验器材、力传感器、位移传感器、木块、细砂纸。

2、课件:自制PPT幻灯片。

3、录像:各种物体的运动、生活中的摩擦现象。

五、教学设计思路

本设计的内容包括物体的平衡状态、二力平衡条件及其应用和摩擦力等三部分内容。

本设计的基本思路是:以实验和实例分析为基础,以学生分组讨论、教师点拨为基本方法。通过用弹簧测力计探究静止物体的二力平衡条件和用传感器探究做匀速直线运动物体的二力平衡条件等小实验,归纳得出二力平衡条件;通过用悬挂法确定物体重心的实验,加深对二力平衡条件的理解;通过对实例情景的讨论,建立摩擦概念及摩擦力大小的测定方法;通过小组讨论,知道摩擦的利与弊及其在生活中的增大和减小摩擦力大小的方法。

本设计要突出的重点是:二力平衡条件。方法是:通过实验,观察、分析、归纳得出二力平衡条件;通过用悬挂法确定物体重心的实验,加深对二力平衡条件的理解;通过对实例的分析、讨论,学会用二力平衡条件解决实际问题。

本设计要突破的难点是:探究做匀速直线运动物体的二力平衡条件;判断摩擦力是否存在。方法是:通过DIS演示实验,得到物体做匀速直线运动时的s—t和F—t图像,组织学生对图像进行讨论、分析,逐步归纳得出物体做匀速直线运动时的二力平衡条件;通过实例讨论,指导学生总结归纳判断摩擦力是否存在的基本思路,即明确研究对象→对研究对象作受力分析→运用二力平衡条件进行判断。

本设计通过学生自主活动,激发学习兴趣,然后通过DIS实验和实例分析、讨论过程,使学生充分感受科学方法的应用,感悟物理学研究的方法,逐步养成良好的学习习惯。

完成本设计的内容需3课时。

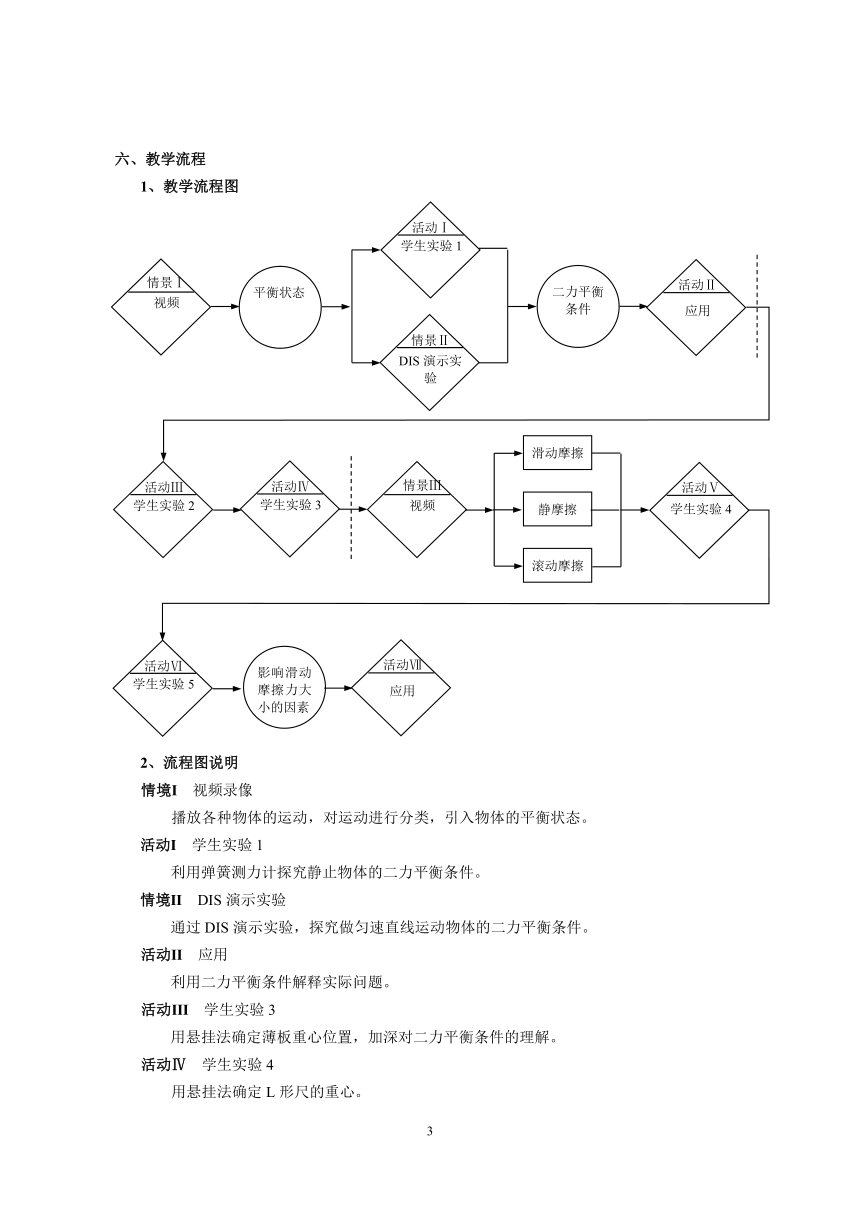

六、教学流程

1、教学流程图

2、流程图说明

情境Ⅰ 视频录像

播放各种物体的运动,对运动进行分类,引入物体的平衡状态。

活动Ⅰ 学生实验1

利用弹簧测力计探究静止物体的二力平衡条件。

情境Ⅱ DIS演示实验

通过DIS演示实验,探究做匀速直线运动物体的二力平衡条件。

活动Ⅱ 应用

利用二力平衡条件解释实际问题。

活动Ⅲ 学生实验3

用悬挂法确定薄板重心位置,加深对二力平衡条件的理解。

活动Ⅳ 学生实验4

用悬挂法确定L形尺的重心。

情景Ⅲ 视频录像

播放生活中的摩擦现象,引入三种摩擦。

活动Ⅴ 学生实验5

学习活动卡P61活动。

活动Ⅵ 学生实验6

探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关。

活动Ⅶ 应用

讨论摩擦的利与弊,以及在生活中增大有益摩擦、减小有害摩擦的方法。

3、教学主要环节 本设计可分为三个主要的教学环节。

第一环节,通过对运动的分类,知道物体的平衡状态;通过学生实验、教师演示实验,归纳得出二力平衡条件。

第二环节,利用二力平衡条件,学会用悬挂法确定物体的重心,加深对二力平衡条件的理解。

第三环节,通过观看录像,对物体进行简单受力分析,知道三类摩擦;利用二力平衡条件,判段断滑动摩擦力和静摩擦力的大小;通过实验,知道影响滑动摩擦力大小的有关因素;通过交流与讨论,知道摩擦的利与弊及其在生活中的增大和减小的方法。

七、教案示例

第一课时

(一)引入

1.观看各种物体的运动,组织学生对各种运动进行分类,引入物体的平衡状态。

2.问题

①物体运动状态发生改变的原因是什么?

②物体受到力的作用,运动状态一定发生改变吗?

③若物体只在两个力作用下处于平衡状态,这两个力可能满足哪些条件?

(二)新课

3.静止物体的二力平衡条件

(1)学生实验1

学习活动卡P55学生实验(物体静止)

建议:①在实验前先让学生明确实验目的,搞清研究对象,阅读实验步骤。

②可增加一个实验,把两块用细线相连的木板作为研究对象,用两个弹簧测力计使研

究对象静止后,剪断相连的细线,观察并描述实验现象。

(2)交流归纳

各小组交流实验情况,归纳实验结论。

说明:在表述中要强调两个力作用在同一物体上。

4.做匀速直线运动物体的二力平衡条件

(1)DIS演示实验

学习活动卡P58学生实验(物体做匀速直线运动)

建议:在实验前先介绍实验装置,让学生明确研究对象。

(2)交流讨论

归纳得出二力平衡条件

(三)应用

5.应用

①解释生活中的平衡现象

②课本P79思考与练习1—3

第二课时

(一)引入

1.问题

①形状不规则的薄板静止在水平桌面上,它受到几个力的作用?

②这两个力有什么关系?

③你能找到薄板的重心位置吗?

(二)新课

2.找薄板的重心位置

(1)学生分组讨论、交流实验方案。

方案1:支撑法

教师点拨:(如图)薄板能静止在水平桌面上,是由于薄板受到的重力与桌面的支持力平衡,如果桌子面积变小,薄板能否保持静止?桌面变成一点时,薄板能否保持静止?

方案2:悬挂法

教师点拨:将薄板悬挂起来,当薄板静止时,它受到几个力?你能画出重力的作用线位置吗?如果改变悬挂点的位置,薄板还能保持静止吗?你还能画出重力的作用线位置吗?两次重力的作用线相交于一点,想一想,这一点的位置代表了什么?

(2)学生实验2

用两种方法找薄板的重心位置,比较两次重心位置是否相同。

3.用悬挂法找出L形薄板的重心位置

学生实验3

学习活动卡P60进一步探究

引导学生利用白纸,寻找重心位置,提高解决实际问题的能力。

(三)归纳小结

4.交流对物体重心位置的认识,归纳确定物体重心位置的方法。

5.学习活动卡P59活动2

第三课时

(一)引入

1.观看视频录像。

2.问题

①木块在水平桌面上滑行一段距离后为什么会停下来?用力推桌子,为什么桌子仍保持静止?在水平地面上行驶的自行车,停止用力后,为什么会慢慢停下来?

②你能画出它们的受力示意图吗?

(二)新课

3.摩擦现象

(1)问题

上述三个摩擦现象中,物体的运动情况有什么不同之处?

(2)交流讨论

各小组交流观点,教师定义三类摩擦。

(3)阅读理解

课本P78滑动摩擦、静摩擦、滚动摩擦。

4.判断摩擦力大小的方法

(1)学生实验4

学习活动卡P61活动

(2)交流归纳

①可以利用二力平衡条件可确定摩擦力的大小。

②在相同条件下,滚动摩擦比滑动摩擦小得多。

5.探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关

(1)猜想

①小实验

a将手分别轻压和重压在水平桌面上,匀速拖动,比较两次手的感觉有什么不同。

b将薄砂纸的两面分别轻压在水平木板上,匀速拖动,比较两次的感觉有什么不同。

②问题

根据上述实验,你觉得滑动摩擦力大小可能与哪些因素有关?

(2)讨论、交流实验方案

(3)实验验证

学生实验5

学习活动卡P61进一步探究

(4)交流、归纳实验结论

(三)应用

6.讨论摩擦的利与弊,以及在生活中增大有益摩擦、减小有害摩擦的方法。