鲁教版地理必修二精品学案-3.1.1《农业生产与地理环境》

文档属性

| 名称 | 鲁教版地理必修二精品学案-3.1.1《农业生产与地理环境》 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 567.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2009-04-17 15:59:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第三单元 产业活动与地理环境

第一节 农业生产与地理环境

第1课时 农业区位因素及农业对地理环境的影响

【学案导学】

知识点一、影响农业区位的因素自主学习1.农业是人类利用 的生长和繁殖来获得 的物质生产活动2.与其它物质生产部门相比,农业生产具有______、______和_____等特点。3.影响农业区位的因素:(1)自然条件:______、______、土壤、地形。(2)社会经济条件:______、______、政府政策、______、土地价格、资金、管理。(3)______条件:冷藏、良种、化肥、机械。4、随着社会的进步,______条件和______条件对农业区位的影响越来越突出。图表导读1、读教材图3—1—2 “影响农业区位的因素”,回答下列问题。(1)影响农业主要的区位因素有哪些?并举例说明。(2)如何判断某地农业生产的主导区位因素 (3)自然条件始终是影响农业区位的决定性因素吗?为什么?(4)在不同的历史阶段,影响农业的主导因素是怎样变化的?2.读教材图3—1—3 “杜能的农业区位模式图”,回答下列问题(1)从图中可以看出,随着距市中心的距离增加,地价是怎样变化的?(2)所选择的农业生产类型是怎样发生变化的?(3)这种变化反映了一种什么思想?合作探究1.怎样理解农业生产基本的两个特点?2.如何进行农业生产区位因素的分析与评价? 典例感悟 ﹙08全国文综Ⅰ﹚张某承包了0.5公顷耕地,种植结构变化如图1。当地1月平均气温3℃。完成(1)~(2)题。(1)张某承包的耕地可能位于A.珠江三角洲 B.太湖平原 C.华北平原 D.松嫩平原(2)导致种植结构变化的主要因素是A.市场需求 B.生产经验 C.自然条件 D.国家政策解析:根据当地1月平均气温3℃,排除C、D选项(理由:我国华北、东北1月平均气温在0℃以下),再根据水稻(主要分布在南方地区)和油菜(主要分布在长江流域)种植可判定为太湖平原。1985年至2005年种植结构的变化为水稻比例逐年减少,不再是主要种植农作物,油菜种植面积至2005年为0,而花卉、蔬菜种植比例逐年增加,并成为主要种植农作物。体现出城效农业的特色,其主要因素是市场因素。答案:(1)B (2)A变式训练读下面“农业的主要区位因素图”,回答问题:(1)图中字母表示的内容是:A、__________B、_____________C、______________D、_____________ E、_____________(2)影响世界各地农业生产的因素差别很大,形成了农业极为明显的_____________特征,因此,农业生产必须坚持______________的原则。(3)分析回答形成下列各地农业类型的最主要区位因素:横断山区的“立体农业”: ;东北平原农作物大都是一年一熟,华北平原农作物大都是两年三熟: ;我国东南丘陵红壤地区种植茶树: 。

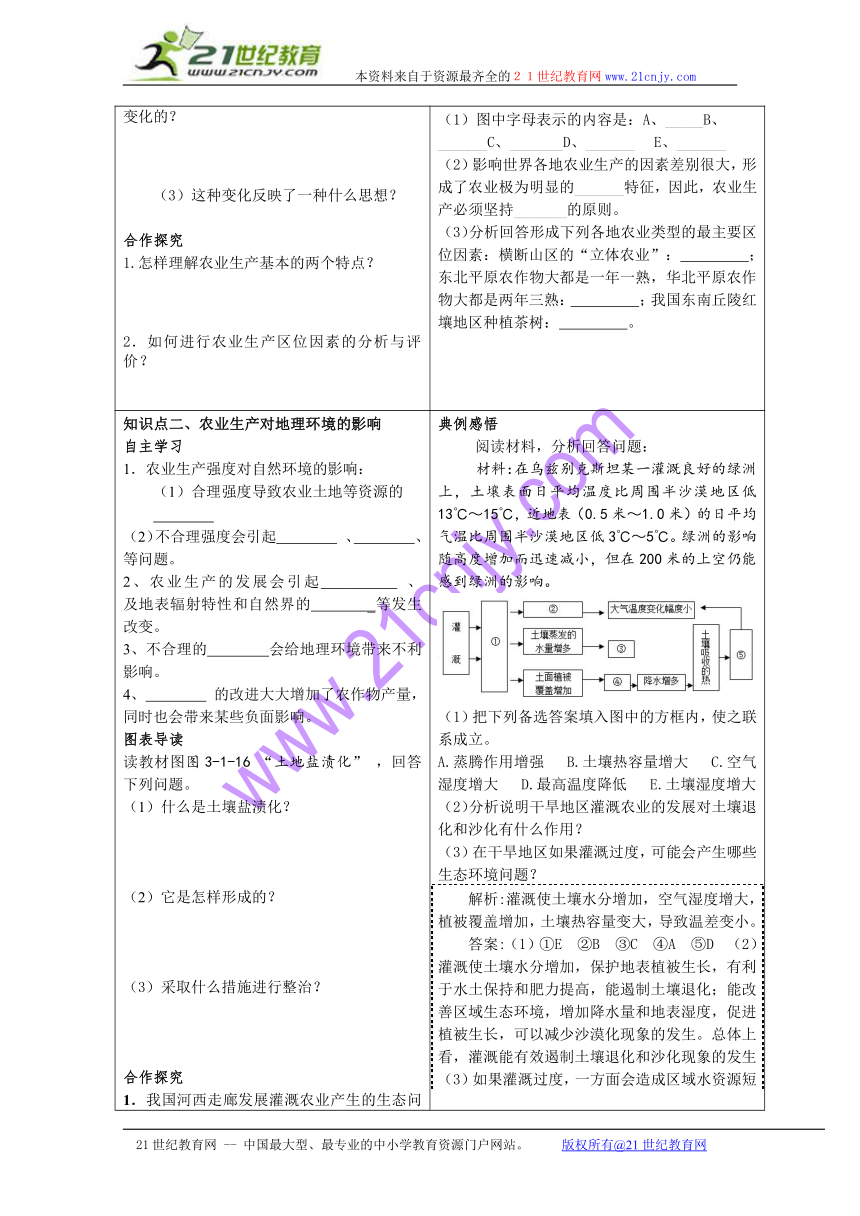

知识点二、农业生产对地理环境的影响自主学习1.农业生产强度对自然环境的影响:(1)合理强度导致农业土地等资源的 (2)不合理强度会引起 、 、 等问题。2、农业生产的发展会引起 、 及地表辐射特性和自然界的 _等发生改变。3、不合理的 会给地理环境带来不利影响。4、 的改进大大增加了农作物产量,同时也会带来某些负面影响。图表导读 读教材图图3-1-16 “土地盐渍化” ,回答下列问题。(1)什么是土壤盐渍化?(2)它是怎样形成的?(3)采取什么措施进行整治?合作探究1.我国河西走廊发展灌溉农业产生的生态问题主要是什么?试简要分析原因。2、“明朝的药圣李时珍在采药撰写《本草纲目》的时候,万万没有想到400年后的今天,许多珍贵的中草药和动物药材已经很难寻觅,并且许多药材的有效成分减少,有毒成分增多,照此下去,国药将不复存在,中医也将难行了。”读上面材料,思考下面问题:你认为,这种情况的发生反映了什么环境问题?产生这些问题的原因是什么?3.举例说明农业生产技术的改进促进了农业生产发展的同时,也会给生态环境带来某些负面影响? 典例感悟阅读材料,分析回答问题:材料:在乌兹别克斯坦某一灌溉良好的绿洲上,土壤表面日平均温度比周围半沙漠地区低13℃~15℃,近地表(0.5米~1.0米)的日平均气温比周围半沙漠地区低3℃~5℃。绿洲的影响随高度增加而迅速减小,但在200米的上空仍能感到绿洲的影响。(1)把下列备选答案填入图中的方框内,使之联系成立。A.蒸腾作用增强 B.土壤热容量增大 C.空气湿度增大 D.最高温度降低 E.土壤湿度增大(2)分析说明干旱地区灌溉农业的发展对土壤退化和沙化有什么作用?(3)在干旱地区如果灌溉过度,可能会产生哪些生态环境问题?解析:灌溉使土壤水分增加,空气湿度增大,植被覆盖增加,土壤热容量变大,导致温差变小。答案:(1)①E ②B ③C ④A ⑤D (2)灌溉使土壤水分增加,保护地表植被生长,有利于水土保持和肥力提高,能遏制土壤退化;能改善区域生态环境,增加降水量和地表湿度,促进植被生长,可以减少沙漠化现象的发生。总体上看,灌溉能有效遏制土壤退化和沙化现象的发生 (3)如果灌溉过度,一方面会造成区域水资源短缺,水环境破坏,生态环境恶化;另一方面会造成地下水水位上升,产生土地盐渍化现象变式训练 (08北京文综)读图,回答下面的问题。(1)河套平原素有“塞上米粮川”之称,是内蒙古自治区粮、油、糖生产基地。指出该地发展农业生产的限制性自然因素,并说明进行改造的方式及可能引发的问题。(2)近10年来,土默川平原实施退耕还草工程,使这一地区成为中国“乳都”呼和浩特的核心奶源基地。分析产生这一转变的社会经济因素。

【课后检测】

一、单项选择题

荔枝开花授粉适温要求在20—24℃,气温过低就会造成有花少果或者无果。2007年3月底某果场4万多株荔枝树开花率达到95%以上,但4月3日以来持续一周的大风降温使果场1/3的植株花朵败落。果场自产蜂蜜的价格比平时上涨了50%。完成1~2题。

1.上述材料说明农业生产

A.具有地域性 B.具有周期性 C.受气候影响大 D.受天气影响大

2.3月底4月初正是长江流域水稻秧苗播种与生长期,由于气象部门的准确预报,农民提前采取有效防御措施避免了这次灾害。农民在降温前可采取哪些措施进行防御?

①将秧苗地灌满水 ②提前播种

③在秧苗地搭建薄膜棚 ④在秧苗地大量燃烧烟幕

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

3、我国糖料作物种植区域“南蔗北菜”的分布特点体现了农业生产的( )

A.季节性 B.季节性和周期性

C.地域性 D.土壤的地带性

(2007年全国卷I)我国某边防站(海拔4900米)的驻防官兵在艰苦的条件下,为改善生活试种蔬菜。他们先盖起简易阳光房,但种的蔬菜仍不能生长。后来,他们又在简易阳光房中搭架,架上盆栽,终于有了收获。回答4~5题。

4、盖简易阳光房改造的自然条件主要是 ( )

A.热量 B.水分 C.土壤 D.光照

5、在简易阳光房中再搭架盆栽,蔬菜才能生长,这里解决的问题是 ( )

A. 蒸发量大 B.多虫害 C.地温低 D.太阳辐射强

读某国农业布局示意图,回答6~7题。

6、影响图中牛奶和蔬菜生产的最主要因素是

A.地形 B.市场

C.土壤 D.技术

7、若上图表示美国的农业布局,其蔬菜的生产转向南部“阳光地带”,主要得益于

①现代生物技术的发展;②交通条件的改善;③冷藏和保鲜技术的发展;④地形条件。

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

假定城镇是惟一市场,城镇周围是条件均一的平原,种植农作物的收益只与市场价格、生产成本和运费有关,其关系表达式为:收益=市场价格-生产成本-运费。单位面积甲、乙、丙农作物,其市场价格分别为600元、?1 000?元、1 400元,生产成本分别为200元、400元、600元,运费与距离成正比。下图是这三种农作物的收益随距城镇(市场)的距离变化示意图。据此回答8~10题。

8.X、Y、Z线代表的农作物依次是( )

A.甲、乙、丙 B.乙、丙、甲 C.丙、甲、乙 D.丙、乙、甲

9.在距城镇OJ范围内,为取得最佳综合经济效益,种植这三种农作物的界线应该是( ) A.E、F B.F、G C.E、H D.F、H

10.与其他两作物相比较,单位面积作物Z( )

A.单位距离运费最低 B.单位距离运费最高

C.随距城镇距离增大收益递减最快 D.总是收益最低

二、综合题

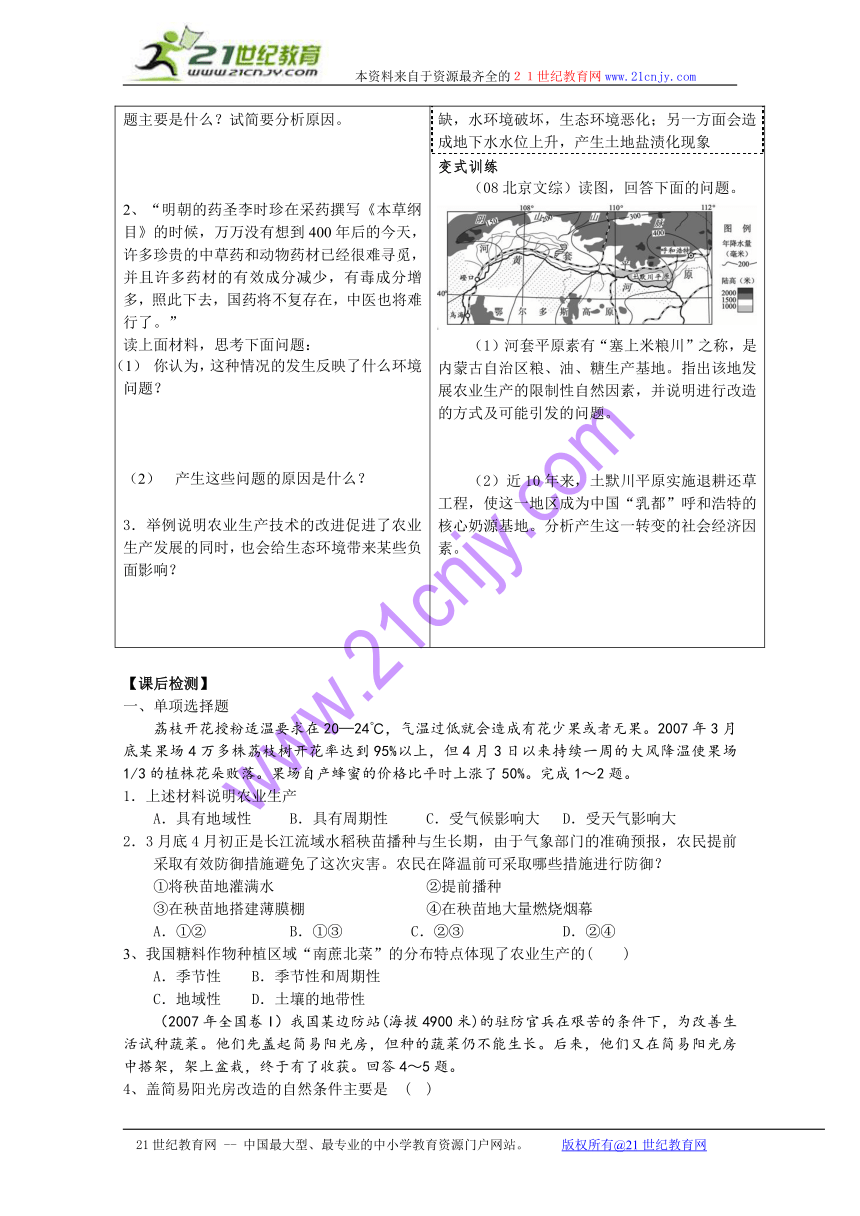

11.下图为我国东南沿海某中等城市及周边地区略图。读图,回答问题。

⑴准备在A、B、C、D四处安排甘蔗、荔枝、乳牛、花卉四种农业类型,合理的区位选择是:

A为 ,理由是 。

B为 ,理由是 。

C为 ,理由是 。

D为 ,理由是 。

(2)假如该城镇位于三江平原沼泽区,要发展种植业,必须改造_________自然条件,原因是__________________。

(3)夏秋季节,该地区河应防止的灾害性天气是 ,该地区的E处植树造林,起主要作用是 。

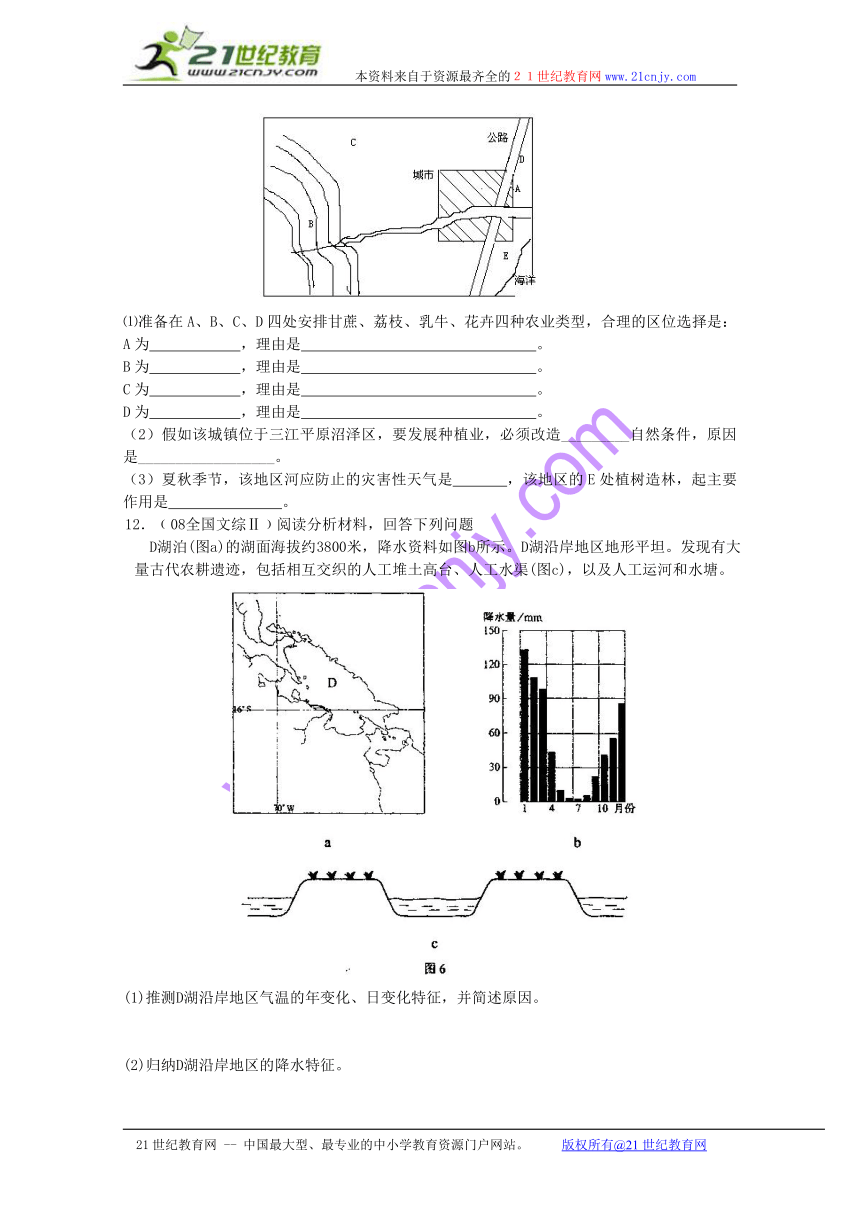

12.﹙08全国文综Ⅱ﹚阅读分析材料,回答下列问题

D湖泊(图a)的湖面海拔约3800米,降水资料如图b所示。D湖沿岸地区地形平坦。发现有大量古代农耕遗迹,包括相互交织的人工堆土高台、人工水渠(图c),以及人工运河和水塘。

(1)推测D湖沿岸地区气温的年变化、日变化特征,并简述原因。

(2)归纳D湖沿岸地区的降水特征。

(3)指出威胁D湖沿岸地区发展耕作业的主要气象灾害及发生时间。

(4)说明该农耕系统对防治这些气象灾害的作用。

参考答案

第三单元 产业活动与地理环境

第一节 农业生产与地理环境

第1课时 农业区位因素

【学案导学】

知识点一 影响农业区位的因素

图表导读

1、(1)提示:由图可以看出,影响农业区位的因素很多,主要包括自然条件(气候、水源、土壤、 地形等)、社会经济条件(市场、交通运输、政府政策、劳动力、土地价格、资金、管理等) 和技术条件(机械、化肥、良种、冷藏等)。如:云南发展花卉产业的优越自然条件—气候;横断山区发展立体农业—地形;江南丘陵种茶树—土壤;河西走廊发展灌溉农业—水源;上海郊区:乳畜业—市场;产自阿根廷的牛肉出现在欧洲人的餐桌上—交通;珠江三角洲建成商品粮基地—政策

(2)提示:要从光、热、降水、地形、水源、土壤、市场等各个方面进行综合分析,找出该地发展农业生产最突出的优势区位因素和限制性区位条件,然后从中找出主导区位因素,如以色列的无土蔬菜栽培—主导区位因素就是技术,黑龙江的大豆—土壤。

(3)提示:不是。在早期,自然条件曾是影响农业区位的决定性因素,随着生产力的发展,人类可以变不利自然条件为有利条件,因此社会经济条件和技术条件成为农业区位的决定因素。自然因素仍是影响农业区位选择的基础,是重要因素,但已不是决定因素。

(4)提示:在古代,自然因素对农业区位的影响最为重要。

随着社会的进步,社会经济条件和农业技术条件对农业区位的影响越来越突出。

2、(1)提示:越来越低

(2)提示:第一圈:自由农业带,距离市场最近,主要生产难以运输、价格较高的农产品如鲜奶、蔬菜等;第二圈:林业带,为城市提供木材和燃料;第三圈:作物轮作带,该带作物每六年轮回一次,主要种植谷物、马铃薯、苜蓿等;第四圈:谷草轮作带,谷物、牧草和休闲地轮作,七年轮回一次;第五圈:三圃轮作带,每年分别有1/3的土地燕麦、稞麦和休闲,3年轮回一次;第六圈:畜牧带,生产牧草、放养牲畜,实行粗放经营。

(3)提示:其中心思想是:不同农作物由于距市场远近不同,各有其相对的优势区位。其理由就是农业发展是由市场估价所决定,如产地和市场距离拉大,运费就增加,农产品中谷物的原价必须减少,所以远离市场的农场,以粗放经营方式可获利。依此为依据,划出以市场为中心的土地利用同心圆,围绕城市市场由内向外依次分为自由农业带、林业带、作物轮作带、谷物轮作带、三圃轮作带和粗放畜牧带。

合作探究

1、(1)农业生产基本的两个特点地域性、季节性和周期性。

(2)二者的基本含义:地域性是指农业生产在空间分布上具有明显的地域性。季节性和周期性是指农业生产有明显的时间变化,即农业生产活动必须按季节顺序安排,并有一定的周期。

(3)成因:①不同的生物,生长发育要求的自然条件不同;世界各地的自然条件、经济技术条件和国家政策差别很大,因此形成地域性。②动植物的生长发育有着一定的规律,并且受自然因素的影响;自然因素随季节而变化,并有一定的周期。

(4)实践意义:地域性是农业生产的空间概念,诸如提到“南蔗北菜”“淮南淮北”等空间的都应为地域性。季节性和周期性为时间概念,判断方法是看有没有隐含时间的词语,如有则为季节性和周期性。农业生产“因地制宜”、 “因时制宜”“抢季节”“不违农时”是农业必须遵循的原则。

2、 可以从以下几个方面入手:①充分考虑自然条件,因地制宜,结合气候、地形、土壤、水分等条件分析该地适宜种植什么作物,根据地形与水源的差异分析布局何种农业地域类型。②充分考虑社会经济条件的需要,应优先调查市场区位,并对交通运输条件进行评价。③注重农业布局对区位因素的特殊要求,综合核算经济

效益,如乳牛业对交通的需求,花卉对水源的需求等。

变式训练

(1)A地形B土壤C政策 D 交通运输 E市场 (2)地域性 因地制宜 (3)地形 气候 土壤

知识点二、农业生产对地理环境的影响

图表导读

(1)土壤盐渍化是指土壤中积聚盐分形成盐渍土的过程。

(2)不合理的灌溉,使地下水位上升,易溶性的盐类在表层积聚,引起土壤盐渍化这种盐渍化称“土壤次生盐渍化”。

(3)发展节水农业;改进不合理的灌溉方式,杜绝大水漫灌,提倡“喷灌、滴灌”。

合作探究

1、提示:土壤盐碱化。大水漫灌,导致地下水位升高,土壤中溶解的盐类物质上升到达土壤表层,高温干旱时,蒸发加剧,地表盐分残留积聚。

2、(1)

反映了我国当前野生动植物资源日益减少,甚至不少珍稀动植物的物种灭绝等一些生物资源遭受破坏、生态环境不断恶化的环境问题。

(2)原因主要是对于野生动植物资源的利用不尽合理,保护不够,使部分生物资源遭到破坏所致,过度的采集捕猎,破坏了野生动植物的生存环境,常可导致珍稀物种的灭绝。

3、农业技术的采用,一方面促进了农业生产的发展,另一方面也可能给农业生产环境带来预想不到的负面效应。例如,化肥的广泛应用,会使土壤板结,而大量使用农药,则会使食品和土壤遭受污染

变式训练

(1)降水;引黄河水进行灌溉;土壤盐渍化;下游水资源短缺。

(2)生态保护的需要;消费者对乳品需求的增加;交通运输条件的改善;乳品冷藏、保鲜技术的发展

【课后检测】

一、单项选择题

1~2 解析:从材料中可知,由于大风降温等天气变化,植株花朵败落,说明天气对农业生产影响较大;将秧苗地灌满水,增加土壤的热容量,夜间降温比较缓慢;在秧苗地搭建薄膜棚,起到温室效应的作用;在秧苗地大量燃烧烟幕,本可以增加大气逆辐射,但由于风大,效果不明显。

答案:1、D 2、B

3. 解析:首先要明确题干中强调的是“南蔗北菜”的分布特点。分布的含义就具有空间性——地域性特征。农业生产的对象是动植物,不同的生物生长发育的规律不同,各自要求最适宜的自然环境。南方的台、粤、桂、闽、川、滇等省属热带和亚热带气候,适宜甘蔗生长;而北方的黑、吉、内蒙、新疆等省区属凉爽的中温带,适于甜菜生长。故正确选项为C。

答案:C

4~5解析:本组试题试图通过文字形式呈现出的区域环境特征考查农业对自然条件的利用和改造方面的知识。根据材料中显示的:某边防站海拔高度4900米、光照丰富、热量贫乏、在阳光房中架盆栽生产疏菜等信息,大致可以判定该处位于青藏高原。青藏高原光照充足,由于地势高热量不足,故⑴题选A。盖起简易阳光房,提升了局部的气温,但地温仍然较低,所以在简易阳光房中搭架,架上盆栽,在距地面一定的高度进行蔬菜种植,终于有了收获。

答案:4、A 5、C

6~7、解析:牛奶和蔬菜这两种农产品的主要消费对象应是中心城市居民,由图可以看出,二者生产地也布局在距中心市场最近的地方,所以影响其生产最主要因素是消费市场。若美国的农业布局发生变化,不是按照传统观念,紧邻广大消费市场布局,而是转向了南部“阳光地带”,一方面是看重当地优越的自然条件(光照、热量和水分等),二主要是依赖于现代交通的改善和冷藏和保鲜技术的发展,能够使生长在南部“阳光地带”的两种农产品快速、及时和高质量的到达其中心市场。

答案:6.B 7.B

8~10 解析:由于三种农作物的付租能力不同,并且随着距离的增加,收益变化也不一样,应与运费有关系,可以分析出丙运输量最大,运费最贵,而单位面积运费最低。 8题由材料可知,甲、乙、丙三作物包括运费在内的收益是400元、600元和800元,因此其单位面积的担负能力依次是丙、乙、甲。越靠近城市,地价或地租越高,所以X、Y、Z分别代表丙、乙、甲。 9题OE范围内X(即丙)作物收益最高,EH范围内Y(即乙)作物收益最高,HJ范围内Z(即甲)作物收益最高。所以最佳的界线应是E、H。 10题作物Z的收益随距城镇远近变化最小,说明运费对收益影响不大,即运费不高。

8.D 9.C 10.A

二、选择题

11. 解析:(1)本题要求在小地域范围内进行农业区位的合理选择,甘蔗宜在平原上种植,荔枝在山丘上种植,乳牛也要靠近城市便于及时销售,花卉要靠近交通线和河流。

(2)假设本地区在三江平原沼泽区,由于地下有永冻层分布,地表水和表层地下水不能下渗,故其地下水位过高,要发展种植业须想方高法降低地下水位。

(3)由于本地区在我国东南沿海,属于亚热带季风气候,夏秋季节多有台风发生。

答案:⑴A花卉业 靠近河流,能满足其生产用水,且靠近公路,便于运输 B荔枝 丘陵地区种植果树既有利于保持水土,又可获得较高的经济效益 C甘蔗 地势平坦,土地面积大 D乳牛 离城较近,且靠近主要公路,交通便利。

(2)地下水位过高 在三江平原,由于地下有永冻层分布,地表水和表层地下水不能下渗。在种植小麦等旱地作物时需要通过挖沟排水的方法来降低地下水位。另处,由于地处三江平原,农作物生长期较短,热量不足,对农业影响也很大。

(3)台风 防止台风侵袭

12.解析:第⑴题,气温的年变化要考虑气候因素,特别是温度带,一般热带和寒带变化幅度小,温带地区变化幅度大。气温的日变化幅度与海陆位置、气候、地形等因素都有关系,结合该题材料中的“湖面海拔约3800米”这条信息,从而明确该题主要从地形这个要素分析。第⑵题,根据b图归纳该地的降水特征,纵坐标是降水量,可估算出该地的年降水量。横坐标是月份,分析出该地降水的季节变化规律。要注意的是该地地处南半球。第⑶题,抓住“气象灾害”这个关键词,再结合降水柱状图,不难看出该地旱涝灾害严重。还要注意高原、高山地区,空气稀薄,夜间大气的保温效应差,易发生低温冻害。第⑷题,结合上一小题的分析,从旱涝、温差等方面分析即可。

答案:(1)(年均温较低,)年变化(年较差)较小,因为海拔高,地处热带(低纬度地区);日变化(日较差)较大,因为海拔高,空气稀薄,白天增温快.夜晚散热快(按高度推测日最低温度可能降至0℃及以下)。

(2)年降水量约600(580~620之间皆可)毫米,集中于夏季(1—3月或l2月至次年3月)。

(3)低温,冻害.夜间;洪涝灾害,夏季(雨季、I一3月或l2月至次年3月);旱灾,其他季节(4—12月或4一ll月,答春、秋季亦可)。

(4)(沟渠、水塘与高台交织,)排水通畅利于雨季防洪,灌溉方便利于旱季抗旱;水体增温和降温的速度比陆地慢。因此,增大水体面积,并使水面与高台(台理)交错分布。可减小气温变化幅度,尤其可提高夜间温度,有效减少低温、冻害对高台农作物的损害。

21世纪教育网

www.

20070515

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第三单元 产业活动与地理环境

第一节 农业生产与地理环境

第1课时 农业区位因素及农业对地理环境的影响

【学案导学】

知识点一、影响农业区位的因素自主学习1.农业是人类利用 的生长和繁殖来获得 的物质生产活动2.与其它物质生产部门相比,农业生产具有______、______和_____等特点。3.影响农业区位的因素:(1)自然条件:______、______、土壤、地形。(2)社会经济条件:______、______、政府政策、______、土地价格、资金、管理。(3)______条件:冷藏、良种、化肥、机械。4、随着社会的进步,______条件和______条件对农业区位的影响越来越突出。图表导读1、读教材图3—1—2 “影响农业区位的因素”,回答下列问题。(1)影响农业主要的区位因素有哪些?并举例说明。(2)如何判断某地农业生产的主导区位因素 (3)自然条件始终是影响农业区位的决定性因素吗?为什么?(4)在不同的历史阶段,影响农业的主导因素是怎样变化的?2.读教材图3—1—3 “杜能的农业区位模式图”,回答下列问题(1)从图中可以看出,随着距市中心的距离增加,地价是怎样变化的?(2)所选择的农业生产类型是怎样发生变化的?(3)这种变化反映了一种什么思想?合作探究1.怎样理解农业生产基本的两个特点?2.如何进行农业生产区位因素的分析与评价? 典例感悟 ﹙08全国文综Ⅰ﹚张某承包了0.5公顷耕地,种植结构变化如图1。当地1月平均气温3℃。完成(1)~(2)题。(1)张某承包的耕地可能位于A.珠江三角洲 B.太湖平原 C.华北平原 D.松嫩平原(2)导致种植结构变化的主要因素是A.市场需求 B.生产经验 C.自然条件 D.国家政策解析:根据当地1月平均气温3℃,排除C、D选项(理由:我国华北、东北1月平均气温在0℃以下),再根据水稻(主要分布在南方地区)和油菜(主要分布在长江流域)种植可判定为太湖平原。1985年至2005年种植结构的变化为水稻比例逐年减少,不再是主要种植农作物,油菜种植面积至2005年为0,而花卉、蔬菜种植比例逐年增加,并成为主要种植农作物。体现出城效农业的特色,其主要因素是市场因素。答案:(1)B (2)A变式训练读下面“农业的主要区位因素图”,回答问题:(1)图中字母表示的内容是:A、__________B、_____________C、______________D、_____________ E、_____________(2)影响世界各地农业生产的因素差别很大,形成了农业极为明显的_____________特征,因此,农业生产必须坚持______________的原则。(3)分析回答形成下列各地农业类型的最主要区位因素:横断山区的“立体农业”: ;东北平原农作物大都是一年一熟,华北平原农作物大都是两年三熟: ;我国东南丘陵红壤地区种植茶树: 。

知识点二、农业生产对地理环境的影响自主学习1.农业生产强度对自然环境的影响:(1)合理强度导致农业土地等资源的 (2)不合理强度会引起 、 、 等问题。2、农业生产的发展会引起 、 及地表辐射特性和自然界的 _等发生改变。3、不合理的 会给地理环境带来不利影响。4、 的改进大大增加了农作物产量,同时也会带来某些负面影响。图表导读 读教材图图3-1-16 “土地盐渍化” ,回答下列问题。(1)什么是土壤盐渍化?(2)它是怎样形成的?(3)采取什么措施进行整治?合作探究1.我国河西走廊发展灌溉农业产生的生态问题主要是什么?试简要分析原因。2、“明朝的药圣李时珍在采药撰写《本草纲目》的时候,万万没有想到400年后的今天,许多珍贵的中草药和动物药材已经很难寻觅,并且许多药材的有效成分减少,有毒成分增多,照此下去,国药将不复存在,中医也将难行了。”读上面材料,思考下面问题:你认为,这种情况的发生反映了什么环境问题?产生这些问题的原因是什么?3.举例说明农业生产技术的改进促进了农业生产发展的同时,也会给生态环境带来某些负面影响? 典例感悟阅读材料,分析回答问题:材料:在乌兹别克斯坦某一灌溉良好的绿洲上,土壤表面日平均温度比周围半沙漠地区低13℃~15℃,近地表(0.5米~1.0米)的日平均气温比周围半沙漠地区低3℃~5℃。绿洲的影响随高度增加而迅速减小,但在200米的上空仍能感到绿洲的影响。(1)把下列备选答案填入图中的方框内,使之联系成立。A.蒸腾作用增强 B.土壤热容量增大 C.空气湿度增大 D.最高温度降低 E.土壤湿度增大(2)分析说明干旱地区灌溉农业的发展对土壤退化和沙化有什么作用?(3)在干旱地区如果灌溉过度,可能会产生哪些生态环境问题?解析:灌溉使土壤水分增加,空气湿度增大,植被覆盖增加,土壤热容量变大,导致温差变小。答案:(1)①E ②B ③C ④A ⑤D (2)灌溉使土壤水分增加,保护地表植被生长,有利于水土保持和肥力提高,能遏制土壤退化;能改善区域生态环境,增加降水量和地表湿度,促进植被生长,可以减少沙漠化现象的发生。总体上看,灌溉能有效遏制土壤退化和沙化现象的发生 (3)如果灌溉过度,一方面会造成区域水资源短缺,水环境破坏,生态环境恶化;另一方面会造成地下水水位上升,产生土地盐渍化现象变式训练 (08北京文综)读图,回答下面的问题。(1)河套平原素有“塞上米粮川”之称,是内蒙古自治区粮、油、糖生产基地。指出该地发展农业生产的限制性自然因素,并说明进行改造的方式及可能引发的问题。(2)近10年来,土默川平原实施退耕还草工程,使这一地区成为中国“乳都”呼和浩特的核心奶源基地。分析产生这一转变的社会经济因素。

【课后检测】

一、单项选择题

荔枝开花授粉适温要求在20—24℃,气温过低就会造成有花少果或者无果。2007年3月底某果场4万多株荔枝树开花率达到95%以上,但4月3日以来持续一周的大风降温使果场1/3的植株花朵败落。果场自产蜂蜜的价格比平时上涨了50%。完成1~2题。

1.上述材料说明农业生产

A.具有地域性 B.具有周期性 C.受气候影响大 D.受天气影响大

2.3月底4月初正是长江流域水稻秧苗播种与生长期,由于气象部门的准确预报,农民提前采取有效防御措施避免了这次灾害。农民在降温前可采取哪些措施进行防御?

①将秧苗地灌满水 ②提前播种

③在秧苗地搭建薄膜棚 ④在秧苗地大量燃烧烟幕

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

3、我国糖料作物种植区域“南蔗北菜”的分布特点体现了农业生产的( )

A.季节性 B.季节性和周期性

C.地域性 D.土壤的地带性

(2007年全国卷I)我国某边防站(海拔4900米)的驻防官兵在艰苦的条件下,为改善生活试种蔬菜。他们先盖起简易阳光房,但种的蔬菜仍不能生长。后来,他们又在简易阳光房中搭架,架上盆栽,终于有了收获。回答4~5题。

4、盖简易阳光房改造的自然条件主要是 ( )

A.热量 B.水分 C.土壤 D.光照

5、在简易阳光房中再搭架盆栽,蔬菜才能生长,这里解决的问题是 ( )

A. 蒸发量大 B.多虫害 C.地温低 D.太阳辐射强

读某国农业布局示意图,回答6~7题。

6、影响图中牛奶和蔬菜生产的最主要因素是

A.地形 B.市场

C.土壤 D.技术

7、若上图表示美国的农业布局,其蔬菜的生产转向南部“阳光地带”,主要得益于

①现代生物技术的发展;②交通条件的改善;③冷藏和保鲜技术的发展;④地形条件。

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

假定城镇是惟一市场,城镇周围是条件均一的平原,种植农作物的收益只与市场价格、生产成本和运费有关,其关系表达式为:收益=市场价格-生产成本-运费。单位面积甲、乙、丙农作物,其市场价格分别为600元、?1 000?元、1 400元,生产成本分别为200元、400元、600元,运费与距离成正比。下图是这三种农作物的收益随距城镇(市场)的距离变化示意图。据此回答8~10题。

8.X、Y、Z线代表的农作物依次是( )

A.甲、乙、丙 B.乙、丙、甲 C.丙、甲、乙 D.丙、乙、甲

9.在距城镇OJ范围内,为取得最佳综合经济效益,种植这三种农作物的界线应该是( ) A.E、F B.F、G C.E、H D.F、H

10.与其他两作物相比较,单位面积作物Z( )

A.单位距离运费最低 B.单位距离运费最高

C.随距城镇距离增大收益递减最快 D.总是收益最低

二、综合题

11.下图为我国东南沿海某中等城市及周边地区略图。读图,回答问题。

⑴准备在A、B、C、D四处安排甘蔗、荔枝、乳牛、花卉四种农业类型,合理的区位选择是:

A为 ,理由是 。

B为 ,理由是 。

C为 ,理由是 。

D为 ,理由是 。

(2)假如该城镇位于三江平原沼泽区,要发展种植业,必须改造_________自然条件,原因是__________________。

(3)夏秋季节,该地区河应防止的灾害性天气是 ,该地区的E处植树造林,起主要作用是 。

12.﹙08全国文综Ⅱ﹚阅读分析材料,回答下列问题

D湖泊(图a)的湖面海拔约3800米,降水资料如图b所示。D湖沿岸地区地形平坦。发现有大量古代农耕遗迹,包括相互交织的人工堆土高台、人工水渠(图c),以及人工运河和水塘。

(1)推测D湖沿岸地区气温的年变化、日变化特征,并简述原因。

(2)归纳D湖沿岸地区的降水特征。

(3)指出威胁D湖沿岸地区发展耕作业的主要气象灾害及发生时间。

(4)说明该农耕系统对防治这些气象灾害的作用。

参考答案

第三单元 产业活动与地理环境

第一节 农业生产与地理环境

第1课时 农业区位因素

【学案导学】

知识点一 影响农业区位的因素

图表导读

1、(1)提示:由图可以看出,影响农业区位的因素很多,主要包括自然条件(气候、水源、土壤、 地形等)、社会经济条件(市场、交通运输、政府政策、劳动力、土地价格、资金、管理等) 和技术条件(机械、化肥、良种、冷藏等)。如:云南发展花卉产业的优越自然条件—气候;横断山区发展立体农业—地形;江南丘陵种茶树—土壤;河西走廊发展灌溉农业—水源;上海郊区:乳畜业—市场;产自阿根廷的牛肉出现在欧洲人的餐桌上—交通;珠江三角洲建成商品粮基地—政策

(2)提示:要从光、热、降水、地形、水源、土壤、市场等各个方面进行综合分析,找出该地发展农业生产最突出的优势区位因素和限制性区位条件,然后从中找出主导区位因素,如以色列的无土蔬菜栽培—主导区位因素就是技术,黑龙江的大豆—土壤。

(3)提示:不是。在早期,自然条件曾是影响农业区位的决定性因素,随着生产力的发展,人类可以变不利自然条件为有利条件,因此社会经济条件和技术条件成为农业区位的决定因素。自然因素仍是影响农业区位选择的基础,是重要因素,但已不是决定因素。

(4)提示:在古代,自然因素对农业区位的影响最为重要。

随着社会的进步,社会经济条件和农业技术条件对农业区位的影响越来越突出。

2、(1)提示:越来越低

(2)提示:第一圈:自由农业带,距离市场最近,主要生产难以运输、价格较高的农产品如鲜奶、蔬菜等;第二圈:林业带,为城市提供木材和燃料;第三圈:作物轮作带,该带作物每六年轮回一次,主要种植谷物、马铃薯、苜蓿等;第四圈:谷草轮作带,谷物、牧草和休闲地轮作,七年轮回一次;第五圈:三圃轮作带,每年分别有1/3的土地燕麦、稞麦和休闲,3年轮回一次;第六圈:畜牧带,生产牧草、放养牲畜,实行粗放经营。

(3)提示:其中心思想是:不同农作物由于距市场远近不同,各有其相对的优势区位。其理由就是农业发展是由市场估价所决定,如产地和市场距离拉大,运费就增加,农产品中谷物的原价必须减少,所以远离市场的农场,以粗放经营方式可获利。依此为依据,划出以市场为中心的土地利用同心圆,围绕城市市场由内向外依次分为自由农业带、林业带、作物轮作带、谷物轮作带、三圃轮作带和粗放畜牧带。

合作探究

1、(1)农业生产基本的两个特点地域性、季节性和周期性。

(2)二者的基本含义:地域性是指农业生产在空间分布上具有明显的地域性。季节性和周期性是指农业生产有明显的时间变化,即农业生产活动必须按季节顺序安排,并有一定的周期。

(3)成因:①不同的生物,生长发育要求的自然条件不同;世界各地的自然条件、经济技术条件和国家政策差别很大,因此形成地域性。②动植物的生长发育有着一定的规律,并且受自然因素的影响;自然因素随季节而变化,并有一定的周期。

(4)实践意义:地域性是农业生产的空间概念,诸如提到“南蔗北菜”“淮南淮北”等空间的都应为地域性。季节性和周期性为时间概念,判断方法是看有没有隐含时间的词语,如有则为季节性和周期性。农业生产“因地制宜”、 “因时制宜”“抢季节”“不违农时”是农业必须遵循的原则。

2、 可以从以下几个方面入手:①充分考虑自然条件,因地制宜,结合气候、地形、土壤、水分等条件分析该地适宜种植什么作物,根据地形与水源的差异分析布局何种农业地域类型。②充分考虑社会经济条件的需要,应优先调查市场区位,并对交通运输条件进行评价。③注重农业布局对区位因素的特殊要求,综合核算经济

效益,如乳牛业对交通的需求,花卉对水源的需求等。

变式训练

(1)A地形B土壤C政策 D 交通运输 E市场 (2)地域性 因地制宜 (3)地形 气候 土壤

知识点二、农业生产对地理环境的影响

图表导读

(1)土壤盐渍化是指土壤中积聚盐分形成盐渍土的过程。

(2)不合理的灌溉,使地下水位上升,易溶性的盐类在表层积聚,引起土壤盐渍化这种盐渍化称“土壤次生盐渍化”。

(3)发展节水农业;改进不合理的灌溉方式,杜绝大水漫灌,提倡“喷灌、滴灌”。

合作探究

1、提示:土壤盐碱化。大水漫灌,导致地下水位升高,土壤中溶解的盐类物质上升到达土壤表层,高温干旱时,蒸发加剧,地表盐分残留积聚。

2、(1)

反映了我国当前野生动植物资源日益减少,甚至不少珍稀动植物的物种灭绝等一些生物资源遭受破坏、生态环境不断恶化的环境问题。

(2)原因主要是对于野生动植物资源的利用不尽合理,保护不够,使部分生物资源遭到破坏所致,过度的采集捕猎,破坏了野生动植物的生存环境,常可导致珍稀物种的灭绝。

3、农业技术的采用,一方面促进了农业生产的发展,另一方面也可能给农业生产环境带来预想不到的负面效应。例如,化肥的广泛应用,会使土壤板结,而大量使用农药,则会使食品和土壤遭受污染

变式训练

(1)降水;引黄河水进行灌溉;土壤盐渍化;下游水资源短缺。

(2)生态保护的需要;消费者对乳品需求的增加;交通运输条件的改善;乳品冷藏、保鲜技术的发展

【课后检测】

一、单项选择题

1~2 解析:从材料中可知,由于大风降温等天气变化,植株花朵败落,说明天气对农业生产影响较大;将秧苗地灌满水,增加土壤的热容量,夜间降温比较缓慢;在秧苗地搭建薄膜棚,起到温室效应的作用;在秧苗地大量燃烧烟幕,本可以增加大气逆辐射,但由于风大,效果不明显。

答案:1、D 2、B

3. 解析:首先要明确题干中强调的是“南蔗北菜”的分布特点。分布的含义就具有空间性——地域性特征。农业生产的对象是动植物,不同的生物生长发育的规律不同,各自要求最适宜的自然环境。南方的台、粤、桂、闽、川、滇等省属热带和亚热带气候,适宜甘蔗生长;而北方的黑、吉、内蒙、新疆等省区属凉爽的中温带,适于甜菜生长。故正确选项为C。

答案:C

4~5解析:本组试题试图通过文字形式呈现出的区域环境特征考查农业对自然条件的利用和改造方面的知识。根据材料中显示的:某边防站海拔高度4900米、光照丰富、热量贫乏、在阳光房中架盆栽生产疏菜等信息,大致可以判定该处位于青藏高原。青藏高原光照充足,由于地势高热量不足,故⑴题选A。盖起简易阳光房,提升了局部的气温,但地温仍然较低,所以在简易阳光房中搭架,架上盆栽,在距地面一定的高度进行蔬菜种植,终于有了收获。

答案:4、A 5、C

6~7、解析:牛奶和蔬菜这两种农产品的主要消费对象应是中心城市居民,由图可以看出,二者生产地也布局在距中心市场最近的地方,所以影响其生产最主要因素是消费市场。若美国的农业布局发生变化,不是按照传统观念,紧邻广大消费市场布局,而是转向了南部“阳光地带”,一方面是看重当地优越的自然条件(光照、热量和水分等),二主要是依赖于现代交通的改善和冷藏和保鲜技术的发展,能够使生长在南部“阳光地带”的两种农产品快速、及时和高质量的到达其中心市场。

答案:6.B 7.B

8~10 解析:由于三种农作物的付租能力不同,并且随着距离的增加,收益变化也不一样,应与运费有关系,可以分析出丙运输量最大,运费最贵,而单位面积运费最低。 8题由材料可知,甲、乙、丙三作物包括运费在内的收益是400元、600元和800元,因此其单位面积的担负能力依次是丙、乙、甲。越靠近城市,地价或地租越高,所以X、Y、Z分别代表丙、乙、甲。 9题OE范围内X(即丙)作物收益最高,EH范围内Y(即乙)作物收益最高,HJ范围内Z(即甲)作物收益最高。所以最佳的界线应是E、H。 10题作物Z的收益随距城镇远近变化最小,说明运费对收益影响不大,即运费不高。

8.D 9.C 10.A

二、选择题

11. 解析:(1)本题要求在小地域范围内进行农业区位的合理选择,甘蔗宜在平原上种植,荔枝在山丘上种植,乳牛也要靠近城市便于及时销售,花卉要靠近交通线和河流。

(2)假设本地区在三江平原沼泽区,由于地下有永冻层分布,地表水和表层地下水不能下渗,故其地下水位过高,要发展种植业须想方高法降低地下水位。

(3)由于本地区在我国东南沿海,属于亚热带季风气候,夏秋季节多有台风发生。

答案:⑴A花卉业 靠近河流,能满足其生产用水,且靠近公路,便于运输 B荔枝 丘陵地区种植果树既有利于保持水土,又可获得较高的经济效益 C甘蔗 地势平坦,土地面积大 D乳牛 离城较近,且靠近主要公路,交通便利。

(2)地下水位过高 在三江平原,由于地下有永冻层分布,地表水和表层地下水不能下渗。在种植小麦等旱地作物时需要通过挖沟排水的方法来降低地下水位。另处,由于地处三江平原,农作物生长期较短,热量不足,对农业影响也很大。

(3)台风 防止台风侵袭

12.解析:第⑴题,气温的年变化要考虑气候因素,特别是温度带,一般热带和寒带变化幅度小,温带地区变化幅度大。气温的日变化幅度与海陆位置、气候、地形等因素都有关系,结合该题材料中的“湖面海拔约3800米”这条信息,从而明确该题主要从地形这个要素分析。第⑵题,根据b图归纳该地的降水特征,纵坐标是降水量,可估算出该地的年降水量。横坐标是月份,分析出该地降水的季节变化规律。要注意的是该地地处南半球。第⑶题,抓住“气象灾害”这个关键词,再结合降水柱状图,不难看出该地旱涝灾害严重。还要注意高原、高山地区,空气稀薄,夜间大气的保温效应差,易发生低温冻害。第⑷题,结合上一小题的分析,从旱涝、温差等方面分析即可。

答案:(1)(年均温较低,)年变化(年较差)较小,因为海拔高,地处热带(低纬度地区);日变化(日较差)较大,因为海拔高,空气稀薄,白天增温快.夜晚散热快(按高度推测日最低温度可能降至0℃及以下)。

(2)年降水量约600(580~620之间皆可)毫米,集中于夏季(1—3月或l2月至次年3月)。

(3)低温,冻害.夜间;洪涝灾害,夏季(雨季、I一3月或l2月至次年3月);旱灾,其他季节(4—12月或4一ll月,答春、秋季亦可)。

(4)(沟渠、水塘与高台交织,)排水通畅利于雨季防洪,灌溉方便利于旱季抗旱;水体增温和降温的速度比陆地慢。因此,增大水体面积,并使水面与高台(台理)交错分布。可减小气温变化幅度,尤其可提高夜间温度,有效减少低温、冻害对高台农作物的损害。

21世纪教育网

www.

20070515

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网