五年级上册科学教案- 3.4 土壤中有什么 教科版

文档属性

| 名称 | 五年级上册科学教案- 3.4 土壤中有什么 教科版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-11-06 12:36:00 | ||

图片预览

文档简介

《土壤中有什么》教学设计

一、科学教育理论指导:

?学习了李如丕的“如何培养小学生的科学观察能力”,我知道了要培养学生的科学观察能力,应有这样的共识:观察能力和其他能力一样,必须在训练中培养,在实践中提高。关于培养学生观察能力的实践载体,因为我们是科学课,那一定是我们的科学教学,我们所用的科学教材。培养学生的观察能力重点训练什么,除了按照科学课程标准、教材内容训练外,应重点关注如何让学生的观察更有目的性、?更有计划、?更持久。

二、教学内容与教学方法的梳理:

“土壤中有什么”是教科版《科学》五年级上册第三单元《地球表面及其变化》中的第4课,在前面学习了《岩石会改变摸样吗》的基础上进一步研究,探索风化后的岩石会逐渐形成地球陆地表面能够生长植物的疏松表层,在寻找和发现土壤中的各种物质的过程中,体会土壤对生物生存和生命的重要意义。

本课活动紧接着上一课内容,要分为两个部分,第一部分“寻找土壤的成分”,第二部分“土壤和生命”。 以学生熟悉的土壤为观察对象,课前学生已经有亲自采集土壤的体验,并通过观察对土壤的特点已经形成了一定的感性认识。本课重点在指导学生观察分析土壤的成分。

土壤是一个具有动态变化的复杂自然系统,具有可变性,因此研究土壤里面有什么具体东西是次要的,重要的是研究技能的培养和证据意识的形成。学生通过推测和猜想,用一定的科学方法去观察、实验寻找土壤的成分。

土壤也是宝贵的资源,是动植物赖以生存的重要条件,人类的活动正在渐渐的影响土壤自身的协调功能,也对土壤资源造成一定污染和破坏,因而在第二部分中,通过了解土壤与生命的联系以及土壤对人类生活和生产的重要意义,要进一步升华,形成保护土壤、爱护环境的意识。

三、学情分析:

我所在的五年级各班,学生对关于地球的知识大都很感兴趣。学生对于土壤很熟悉,但是却很少去关注和研究,部分学生能凭生活经验,大概知道有蜗牛、蚯蚓等小动物,还能够都过土壤中生活这这些小动物和植物,知道里面还有水分和空气。针对不同的认知水平,在确定教学目标的时候进行了调整,也借助某些“错误认知”的契机,开展本课的探究活动。

四、教学目标:

1、能想出了解土壤成分的办法,能够在教师的指导下完成探究土壤成分的活动。

2、能利用简单的工具把沙和黏土区分开,能对土壤的观察和实验结果记录下来,能归纳土壤的主要成分。

3、能持之以恒的、有目的的、有计划的进行科学观察。

五、教学重难点:

教学重点:学生通过观察、实验能得出土壤的主要成分。

教学难点:活动二:找出土壤中的沙和黏土。

六、教学准备:

土壤、课件、放大镜、烧杯、水、搅拌棒、培养皿、记录卡

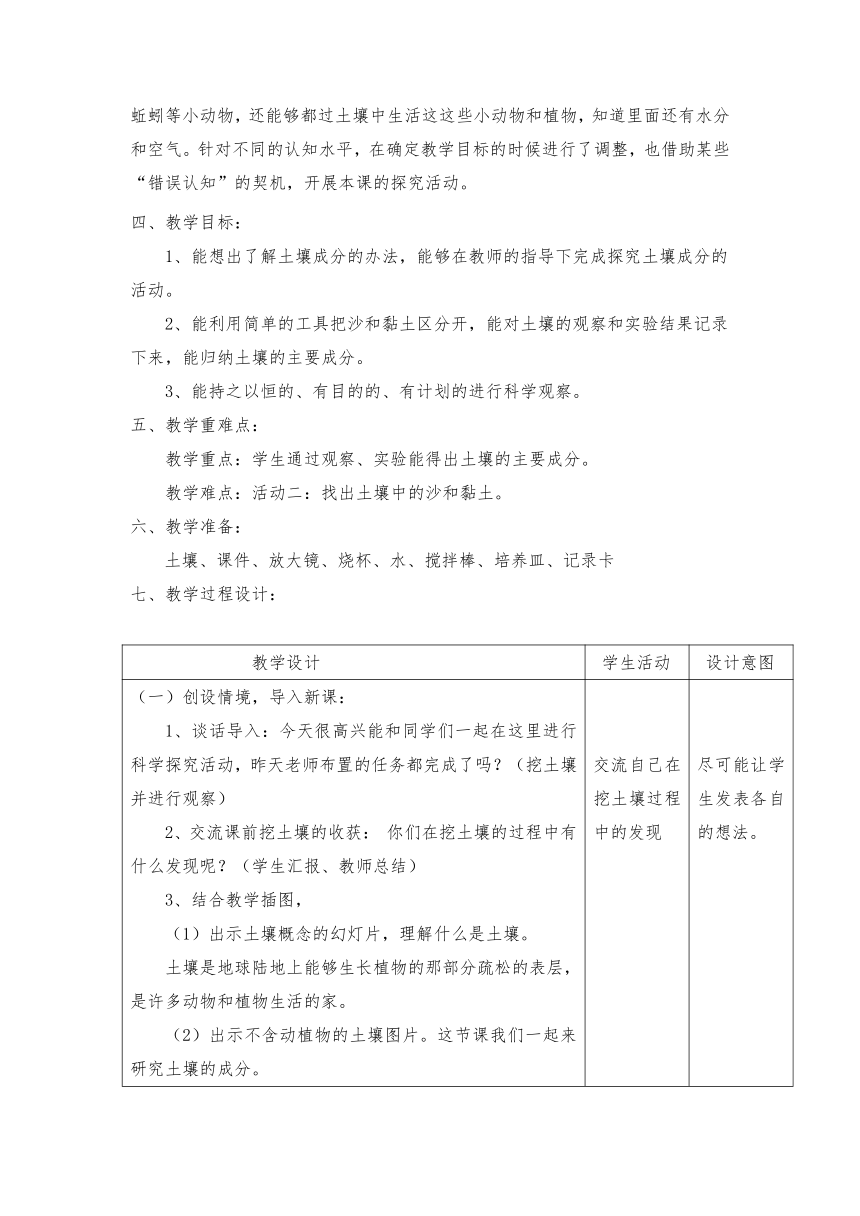

七、教学过程设计:

教学设计

学生活动

设计意图

(一)创设情境,导入新课:

1、谈话导入:今天很高兴能和同学们一起在这里进行科学探究活动,昨天老师布置的任务都完成了吗?(挖土壤并进行观察)

2、交流课前挖土壤的收获: 你们在挖土壤的过程中有什么发现呢?(学生汇报、教师总结)

3、结合教学插图,

(1)出示土壤概念的幻灯片,理解什么是土壤。

土壤是地球陆地上能够生长植物的那部分疏松的表层,是许多动物和植物生活的家。

(2)出示不含动植物的土壤图片。这节课我们一起来研究土壤的成分。

(二)进一步认识土壤

活动一:观察土壤

下面我们就进一步来观察土壤。(引导学生说出怎样进行观察)

出示多媒体并提出观察要求:

观察小组带来的土壤,看一看、摸一摸、闻一闻、找一找,分工合作把自己的发现记录在记录卡中。(填完后小组互相交流,并汇报)

活动二:找出土壤中的沙和黏土

1、土壤中还有什么呢?

学生大胆猜测:……

同学们的猜测到底对不对呢,就让我们通过实验来证明我们的猜测吧!

2、实验前提出要求并出示多媒体:

沉降法:

(1) 安静的将少量的土壤倒入装有水的烧杯中,认真的观察你看到了什么?

(2) 用小棒搅动水和土壤,观察看土壤有什么变化?(要求:将土壤轻轻放入水中,用小棒搅拌4—5次,静静观察)

(3) 汇报第一步实验的观察结果(静止第二步实验的烧杯)

(4) 学生观察第二步实验烧杯的现象,然后汇报

(5)学生观察老师提前准备好的沉淀好的土壤并与小组做好的实验结果比较,汇报比较结果 (6)出示图片:土壤的沉积物分成了哪几层?试着解释为什么会有这样的顺序?

(7)结合“壤中颗粒的大小”幻灯片

土壤中颗粒较大的是沙砾(小石子),颗粒较小的是沙,最小的土壤微粒是黏土。

结论:土壤是由(水分、空气、小石子、沙、黏土、腐殖质)等组成

(三)课堂小结:土壤是水、空气、腐殖质、黏土、沙、小石子等物质的混合物。

(四)土壤和生命:

1、出示“土壤与生命”幻灯片。有人说:土壤是地球上最有价值的资源。我们怎么解释这一观点?说说自己的理由,和同学交流自己的看法。

2、有位著名的诗人,这样赞美土壤——出示诗歌《我们的土壤妈妈》,生谈理解,体会感情。

(五)拓展延伸:我们人类应该怎样保护一切生物赖以生存的土壤呢?

(六)作业布置:关注生活中的土壤,它们还会发生变化吗?

交流自己在挖土壤过程中的发现

学生能充分利用身体感官进行观察完成实验记录卡

小组合作进行实验

学生进行猜测

先第一步观察土壤中有空气

进行第二步操作

学生自己总结

感受土壤的重要性

尽可能让学生发表各自的想法。

从学生课前准备入手,引发思考,为后面的活动打下基础

观察之前老师明确的提出观察要求

使学生知道应该怎样进行科学观察

猜测有利于激活思维先猜测再试验不仅调动了学生的热情也有利于学生科学素养的培养。

进一步升华,形成保护土壤、爱护环境的意识。

八、教学评价设计:

在本节课中,对学生的评价集中在学生兴趣的培养,注重科学的观察方法与能力,科学行为与习惯等方面。

在导入环节学生交流自己的发现,教师给予适时评价,激发学生的兴趣,对学生认真观察、勇于表达是一种鼓励。

在进一步认识土壤的过程中,关注的是学生的兴趣是否浓厚,能否进行科学的观察,小组成员间的乐于合作的精神,这种评价主要是老师的观察。

在土壤与生命这个环节,评价的方法更具有灵活性,自评、他评、老师的即兴评价进一步升华,形成保护土壤,爱护环境的意识。

九、设计特色简述:

1.学生亲自采集土壤,形成一定的感性知识。

亲身感受科学对丰富学生的科学知识和培养学生学习科学的兴趣十分重要,所以这节课前布置学生亲自挖土壤,让他们亲身感受大自然的科学。

2、注重科学观察方法和兴趣的培养

对于五年级学生,良好的科学观察方法是科学学习的第一步,这节课充分调动学生身体感官进行科学观察,初步培养学生有计划、有目的的观察,也激发孩子对科学的兴趣。

3、学生亲自动手实践,小组分工合作。

通过观察实践及动手操作,完成本课的教学目标,在这一过程中由小组分工合作来完成,这也是本课的一个重要环节,真正达到为了学生发展而教的目的。

十、板书设计:

土壤中有什么

眼睛——看

观察方法: 鼻子——闻

手——摸

土壤的成分是:水分、空气、小石子、沙、黏土、腐殖质等。

学生记录单设计:

我们组观察的方法

观察的结果

用眼睛看

颜色

用手摸

手感

用鼻子闻

气味

使用放大镜

颗粒大小

观察土壤实验记录表

班级 小组

结论:土壤的成分有水、腐殖质

同课章节目录

- 生物与环境

- 1、种子发芽实验(一)

- 2、种子发芽实验(二)

- 3、观察绿豆芽的生长

- 4、蚯蚓的选择

- 5、食物链和食物网

- 6、做一个生态瓶

- 7、改变生态瓶

- 8、维护生态平衡

- 光

- 1、光和影

- 2、阳光下的影子

- 3、光是怎样传播的

- 4、光的反射

- 5、光与热

- 6、怎样得到更多的光和热

- 7、做个太阳能热水器

- 8、评价我们的太阳能热水器

- 地球表面及其变化

- 1、地球表面的地形

- 2、地球内部运动引起的地形变化

- 3、岩石会改变模样吗

- 4、土壤中有什么

- 5、雨水对土地的侵蚀

- 6、探索土地被侵蚀的因素

- 7、河流对土地的作用

- 8、减少对土地的侵蚀

- 运动和力

- 1、我们的小缆车

- 2、用橡皮筋作动力

- 3、像火箭那样驱动小车

- 4、测量力的大小

- 5、运动与摩擦力

- 6、滑动与滚动

- 7、运动与设计

- 8、设计制作小赛车