5.4《眼睛和眼镜》教学设计

图片预览

文档简介

《眼睛和眼镜》教学设计

【教材分析】

本课是第五章《透镜及其应用》第四节《眼睛和眼镜》,关于眼睛,课程标准中并没有具体要求,只是作为凸透镜成像的特例提出,它是相当复杂的天然光学仪器,从结构上看,眼睛非常类似于照相机。了解眼睛的成像原理以及近视眼和远视眼的成因与矫正方法是学生应具备的基本科学素养。学生对眼球的结构比较熟悉,对眼睛的成像原理以及近视眼和远视眼的成因与矫正很感兴趣。教材通过对近视眼、远视眼的特点、成因的分析,引出其矫正方法,培养学生密切联系实际的精神,注重引导学生运用物理知识解释物理现象。同时也引起学生的学习兴趣,“科学世界”栏中“眼睛的度数”的介绍,更体现了上述特点而且扩大了学生的知识面,提高了科学素质。

【学情分析】

通过第五章前三节的学习,学生已经对凸透镜、凹透镜的特点及光学性质有了一定的了解,特别是凸透镜的成像特点已深入研究。照相机、投影仪和放大镜的成像原理也已介绍,本节课把眼睛看作一架照相机来研究它的成像原理,对于学生来说就较轻松,加上八年级学生已在生物课学过了眼球的结构及各部分的作用,本节课可以说是复习旧知识巩固应用。培养学生爱科学、用科学的意识,提高学生的学习兴趣。

【教学目标】

1.知识与技能

(1)了解眼睛的构造,知道眼睛是怎样看见物体的;

(2) 知道近视眼和远视眼的成因;

(3)了解眼镜是怎样矫正视力的;

2.过程与方法

(1)通过照相机与眼睛的结构对比,了解眼睛看物体的机理。

(2)了解近视眼以及远视眼的矫正原理,培养学生的观察能力、动手能力、分析问题的能;

3.情感、态度、价值观

(1)通过本节的学习,具有眼保健意识;

(2)有将科学技术应用于日常生活的意识;

【教学重点】

培养学生用前面所学凸透镜成像规律的知识,加深对眼睛的了解

【教学难点】

将科学知识应用于日常生活的意识的培养

【教学方法】

观察法、讨论法

【教学用具】

挂图、眼睛模型

【教学过程】

一、温故知新

二、引入新课

眼睛是人体最重要的器官之一,它是一个相当复杂的天然光学仪器,它帮助我们认识身外的世界,判断物体的大小、距离、质感、颜色及长宽等等,但在我们周围许多人的眼睛出现了问题:近视眼的人数越来越多,并有不断上升的趋势,目前我国学生近视发病率居世界第二,人数居世界之首。那么眼睛是如何看见物体的?为什么有的人眼睛会近视呢?这就是我们这节课所要学习的。

三、进行新课

(一)眼球的结构及视物原理

1、眼球结构如下图所示:

图一 眼球的结构

①眼睛的主要部分是眼球,眼球近似球体。此外,还有一些附属结构。

②眼球由角膜、晶状体、瞳孔、虹膜、睫状体、玻璃体、视网膜等组成。

③晶状体和角膜的共同作用相当于一个凸透镜。

眼球好像一架照相机(摄影机),它的晶状体相当于照相机的镜头(凸透镜),它把来

自物体的光会聚在视网膜上,在视网膜上形成倒立、缩小的实象。视网膜相当于照相机的底片。

2、眼睛的视物原理

(1) 为什么我们的眼睛能看到物体?

1 外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体、玻璃体的折射作用,会聚在视网膜上,形成物体的像。

2 视网膜上的视神经细胞受到光的刺激产生信号,把这个信号传输给大脑,我们就看到了物体。

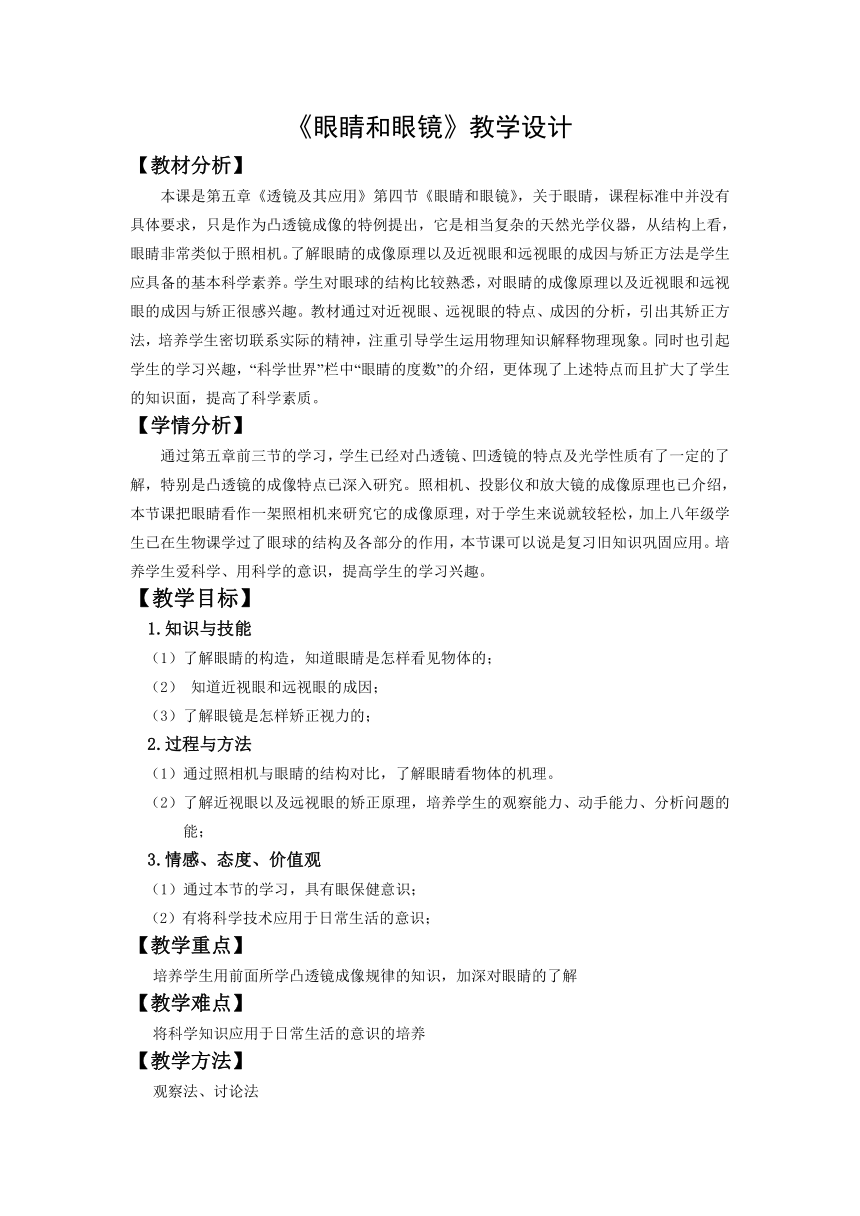

(2)为什么我们既能看清近处的物体,又能看清远处的物体?

眼睛通过睫状体来改变晶状体的形状:当睫状体放松时,晶状体比较薄,远处物体射来的光刚好会聚在视网膜上,眼睛可以看清远处的物体(图二所示);当睫状体收缩时,晶状体变厚,对光的偏折能力变大,近处物体射来的光会聚在视网膜上,眼睛就可以看清近处的物体(图三所示)。

图二 看远处的物体 图三 看近处的物体

3、远点和近点

①定义:依靠眼睛调节所能看清的最远和最近的两个极限点分别叫做远点和近点。

②正常眼睛的远点在无限远处,近点在大约10cm处。

③明视距离:正常眼睛观察近处物体最清晰而又不疲劳的距离大约是25cm,我们把这个距

离叫做明视距离。为预防近视,在读写时眼睛与书本的距离应保持在25cm左右。

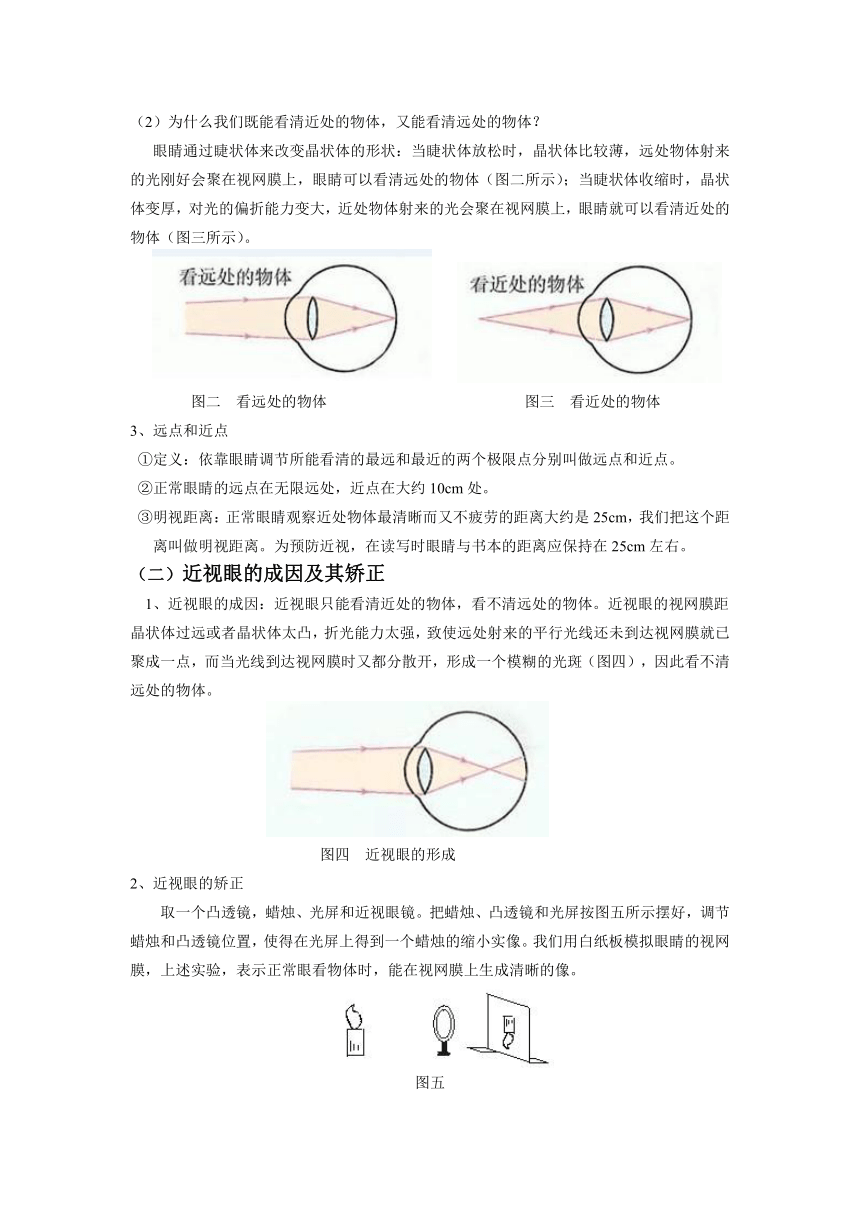

(二)近视眼的成因及其矫正

1、近视眼的成因:近视眼只能看清近处的物体,看不清远处的物体。近视眼的视网膜距晶状体过远或者晶状体太凸,折光能力太强,致使远处射来的平行光线还未到达视网膜就已聚成一点,而当光线到达视网膜时又都分散开,形成一个模糊的光斑(图四),因此看不清远处的物体。

图四 近视眼的形成

2、近视眼的矫正

取一个凸透镜,蜡烛、光屏和近视眼镜。把蜡烛、凸透镜和光屏按图五所示摆好,调节蜡烛和凸透镜位置,使得在光屏上得到一个蜡烛的缩小实像。我们用白纸板模拟眼睛的视网膜,上述实验,表示正常眼看物体时,能在视网膜上生成清晰的像。

图五

把蜡烛向左移动一定距离,此时蜡烛的实像不再落在光屏上,光屏上蜡烛的形象变得模糊,用另一张白纸在光屏前移动,可得到蜡烛清晰的像。这个实验模拟近视眼看不清远处的物体,远处物体的像成在近视眼视网膜的前方。

用一个近视眼镜镜片放在凸透镜前,模拟近视眼用凹透镜来矫正视力。这时物体发出的光通过凹透镜发散后再进入眼睛(凸透镜),可以看到光屏上又出现了清晰的蜡烛像。

图六 近视眼的矫正

(三)远视眼的成因及其矫正

1、远视眼的成因:远视眼只能看清远处的物体,看不清近处的物体。远视眼是视网膜距晶状体过近或者晶状体太扁,折光能力太弱,致使近处射来的平行光线到达视网膜时,还没有聚成一点,形成的物像落在视网膜的后方,在视网膜上形成一个模糊的光斑(图七),因此,看不清近处的物体。

图七 远视眼的形成

2、远视眼的矫正

利用近视眼的矫正方案,用一个远视眼镜镜片放在凸透镜前,模拟远视眼用凸透镜来矫正视力。这时物体发出的光通过凸透镜会聚后再进入眼睛(凸透镜),可以看到光屏上又出现了清晰的蜡烛像。

图八 远视眼的矫正

(四)眼睛的度数

1、透镜焦度

透镜焦距的长短标志着折光本领的大小。焦距越短,折光本领越大,反之越小。通常把透镜焦距的倒数叫做透镜焦度,用表示,即

例:如果某透镜的焦距是0.5m,它的焦度就是

2、眼镜片的度数

平时说的眼镜片的度数,就是镜片的透镜焦度乘100的值。例如:焦距为1m的远视眼睛镜片的焦度为1,度数就为100度。

凸透镜(远视镜片)的度数是正数,凹透镜(近视镜片)的度数是负数。

【板书设计】

第四节 眼睛和眼镜

一、眼睛

1、主要构造:

角膜和晶状体相当于凸透镜,视网膜相当于胶片(光屏)

2、视物原理

二、近视眼的成因及其矫正

1、成因:晶状体太厚,折光能力太强,光线会聚在视网膜的前面

2、矫正:在眼睛前面放一个合适的凹透镜(配带近视眼睛)

三、远视眼的成因及其矫正

1、成因:晶状体太薄,折光能力差,眼球前后方向太短,光线会聚在视网膜的后面

2、矫正:在眼睛前面放一个合适的凸透镜(配戴远视眼睛)

四、眼睛的度数

1、透镜焦度

2、镜片度数

【课堂练习】

1.人眼的晶状体相当于凸透镜,当人观察物体时,物体在视网膜上所成的像是( )

A.正立、缩小的虚像 B.正立、缩小的实像

C.倒立、缩小的虚像 D.倒立、缩小的实像

2.如图是近视眼看物体的示意图,从图中可知,眼睛近视是因为( )

A.晶状体太厚,折光能力太弱 B.晶状体太厚,折光能力太强

C.晶状体太薄,折光能力太弱 D.晶状体太薄,折光能力太强

3.2009年9月4日下午,温总理与北京市第三十五中学的中学生一起上课、共庆教师节,在总理周围许多孩子都是“小眼镜”.视力正常的人,物体经晶状体成像在视网膜上,对于近视眼而言( )

A.像落在视网膜的前方,需配戴凸透镜

B.像落在视网膜的前方,需配戴凹透镜

C.像落在视网膜的后方,需配戴凸透镜

D.像落在视网膜的后方,需配戴凹透镜

4.小刚是近视眼,爷爷是远视眼,为小刚家书桌上的两副眼镜,则( )

A.甲眼镜是小刚的,乙眼镜是爷爷的 B.乙眼镜是小刚的,甲眼镜是爷爷的

C.两副眼镜都是小刚的 D.两副眼镜都是爷爷的

5.在合适的照明情况下,正常的眼睛观看25 cm远的物体时,既清楚又不会感到疲劳,因此把25 cm的距离称为正常眼睛的明视距离.通过专业检测,发现某人眼睛的明视距离小于25 cm,那么他的眼球对来自远处物体的光线聚焦情况可用如图所示中的图_____表示,配戴_____制作的眼镜可以得到矫正.

【小结】

1. 知识方面

2.学习过程的体会

【布置作业】

1.复习本节课文.

2.动手动脑学物理2、4。

3.预习“显微镜和望远镜”一节

【教学反思】

【教材分析】

本课是第五章《透镜及其应用》第四节《眼睛和眼镜》,关于眼睛,课程标准中并没有具体要求,只是作为凸透镜成像的特例提出,它是相当复杂的天然光学仪器,从结构上看,眼睛非常类似于照相机。了解眼睛的成像原理以及近视眼和远视眼的成因与矫正方法是学生应具备的基本科学素养。学生对眼球的结构比较熟悉,对眼睛的成像原理以及近视眼和远视眼的成因与矫正很感兴趣。教材通过对近视眼、远视眼的特点、成因的分析,引出其矫正方法,培养学生密切联系实际的精神,注重引导学生运用物理知识解释物理现象。同时也引起学生的学习兴趣,“科学世界”栏中“眼睛的度数”的介绍,更体现了上述特点而且扩大了学生的知识面,提高了科学素质。

【学情分析】

通过第五章前三节的学习,学生已经对凸透镜、凹透镜的特点及光学性质有了一定的了解,特别是凸透镜的成像特点已深入研究。照相机、投影仪和放大镜的成像原理也已介绍,本节课把眼睛看作一架照相机来研究它的成像原理,对于学生来说就较轻松,加上八年级学生已在生物课学过了眼球的结构及各部分的作用,本节课可以说是复习旧知识巩固应用。培养学生爱科学、用科学的意识,提高学生的学习兴趣。

【教学目标】

1.知识与技能

(1)了解眼睛的构造,知道眼睛是怎样看见物体的;

(2) 知道近视眼和远视眼的成因;

(3)了解眼镜是怎样矫正视力的;

2.过程与方法

(1)通过照相机与眼睛的结构对比,了解眼睛看物体的机理。

(2)了解近视眼以及远视眼的矫正原理,培养学生的观察能力、动手能力、分析问题的能;

3.情感、态度、价值观

(1)通过本节的学习,具有眼保健意识;

(2)有将科学技术应用于日常生活的意识;

【教学重点】

培养学生用前面所学凸透镜成像规律的知识,加深对眼睛的了解

【教学难点】

将科学知识应用于日常生活的意识的培养

【教学方法】

观察法、讨论法

【教学用具】

挂图、眼睛模型

【教学过程】

一、温故知新

二、引入新课

眼睛是人体最重要的器官之一,它是一个相当复杂的天然光学仪器,它帮助我们认识身外的世界,判断物体的大小、距离、质感、颜色及长宽等等,但在我们周围许多人的眼睛出现了问题:近视眼的人数越来越多,并有不断上升的趋势,目前我国学生近视发病率居世界第二,人数居世界之首。那么眼睛是如何看见物体的?为什么有的人眼睛会近视呢?这就是我们这节课所要学习的。

三、进行新课

(一)眼球的结构及视物原理

1、眼球结构如下图所示:

图一 眼球的结构

①眼睛的主要部分是眼球,眼球近似球体。此外,还有一些附属结构。

②眼球由角膜、晶状体、瞳孔、虹膜、睫状体、玻璃体、视网膜等组成。

③晶状体和角膜的共同作用相当于一个凸透镜。

眼球好像一架照相机(摄影机),它的晶状体相当于照相机的镜头(凸透镜),它把来

自物体的光会聚在视网膜上,在视网膜上形成倒立、缩小的实象。视网膜相当于照相机的底片。

2、眼睛的视物原理

(1) 为什么我们的眼睛能看到物体?

1 外界物体反射来的光线,经过角膜、房水,由瞳孔进入眼球内部,再经过晶状体、玻璃体的折射作用,会聚在视网膜上,形成物体的像。

2 视网膜上的视神经细胞受到光的刺激产生信号,把这个信号传输给大脑,我们就看到了物体。

(2)为什么我们既能看清近处的物体,又能看清远处的物体?

眼睛通过睫状体来改变晶状体的形状:当睫状体放松时,晶状体比较薄,远处物体射来的光刚好会聚在视网膜上,眼睛可以看清远处的物体(图二所示);当睫状体收缩时,晶状体变厚,对光的偏折能力变大,近处物体射来的光会聚在视网膜上,眼睛就可以看清近处的物体(图三所示)。

图二 看远处的物体 图三 看近处的物体

3、远点和近点

①定义:依靠眼睛调节所能看清的最远和最近的两个极限点分别叫做远点和近点。

②正常眼睛的远点在无限远处,近点在大约10cm处。

③明视距离:正常眼睛观察近处物体最清晰而又不疲劳的距离大约是25cm,我们把这个距

离叫做明视距离。为预防近视,在读写时眼睛与书本的距离应保持在25cm左右。

(二)近视眼的成因及其矫正

1、近视眼的成因:近视眼只能看清近处的物体,看不清远处的物体。近视眼的视网膜距晶状体过远或者晶状体太凸,折光能力太强,致使远处射来的平行光线还未到达视网膜就已聚成一点,而当光线到达视网膜时又都分散开,形成一个模糊的光斑(图四),因此看不清远处的物体。

图四 近视眼的形成

2、近视眼的矫正

取一个凸透镜,蜡烛、光屏和近视眼镜。把蜡烛、凸透镜和光屏按图五所示摆好,调节蜡烛和凸透镜位置,使得在光屏上得到一个蜡烛的缩小实像。我们用白纸板模拟眼睛的视网膜,上述实验,表示正常眼看物体时,能在视网膜上生成清晰的像。

图五

把蜡烛向左移动一定距离,此时蜡烛的实像不再落在光屏上,光屏上蜡烛的形象变得模糊,用另一张白纸在光屏前移动,可得到蜡烛清晰的像。这个实验模拟近视眼看不清远处的物体,远处物体的像成在近视眼视网膜的前方。

用一个近视眼镜镜片放在凸透镜前,模拟近视眼用凹透镜来矫正视力。这时物体发出的光通过凹透镜发散后再进入眼睛(凸透镜),可以看到光屏上又出现了清晰的蜡烛像。

图六 近视眼的矫正

(三)远视眼的成因及其矫正

1、远视眼的成因:远视眼只能看清远处的物体,看不清近处的物体。远视眼是视网膜距晶状体过近或者晶状体太扁,折光能力太弱,致使近处射来的平行光线到达视网膜时,还没有聚成一点,形成的物像落在视网膜的后方,在视网膜上形成一个模糊的光斑(图七),因此,看不清近处的物体。

图七 远视眼的形成

2、远视眼的矫正

利用近视眼的矫正方案,用一个远视眼镜镜片放在凸透镜前,模拟远视眼用凸透镜来矫正视力。这时物体发出的光通过凸透镜会聚后再进入眼睛(凸透镜),可以看到光屏上又出现了清晰的蜡烛像。

图八 远视眼的矫正

(四)眼睛的度数

1、透镜焦度

透镜焦距的长短标志着折光本领的大小。焦距越短,折光本领越大,反之越小。通常把透镜焦距的倒数叫做透镜焦度,用表示,即

例:如果某透镜的焦距是0.5m,它的焦度就是

2、眼镜片的度数

平时说的眼镜片的度数,就是镜片的透镜焦度乘100的值。例如:焦距为1m的远视眼睛镜片的焦度为1,度数就为100度。

凸透镜(远视镜片)的度数是正数,凹透镜(近视镜片)的度数是负数。

【板书设计】

第四节 眼睛和眼镜

一、眼睛

1、主要构造:

角膜和晶状体相当于凸透镜,视网膜相当于胶片(光屏)

2、视物原理

二、近视眼的成因及其矫正

1、成因:晶状体太厚,折光能力太强,光线会聚在视网膜的前面

2、矫正:在眼睛前面放一个合适的凹透镜(配带近视眼睛)

三、远视眼的成因及其矫正

1、成因:晶状体太薄,折光能力差,眼球前后方向太短,光线会聚在视网膜的后面

2、矫正:在眼睛前面放一个合适的凸透镜(配戴远视眼睛)

四、眼睛的度数

1、透镜焦度

2、镜片度数

【课堂练习】

1.人眼的晶状体相当于凸透镜,当人观察物体时,物体在视网膜上所成的像是( )

A.正立、缩小的虚像 B.正立、缩小的实像

C.倒立、缩小的虚像 D.倒立、缩小的实像

2.如图是近视眼看物体的示意图,从图中可知,眼睛近视是因为( )

A.晶状体太厚,折光能力太弱 B.晶状体太厚,折光能力太强

C.晶状体太薄,折光能力太弱 D.晶状体太薄,折光能力太强

3.2009年9月4日下午,温总理与北京市第三十五中学的中学生一起上课、共庆教师节,在总理周围许多孩子都是“小眼镜”.视力正常的人,物体经晶状体成像在视网膜上,对于近视眼而言( )

A.像落在视网膜的前方,需配戴凸透镜

B.像落在视网膜的前方,需配戴凹透镜

C.像落在视网膜的后方,需配戴凸透镜

D.像落在视网膜的后方,需配戴凹透镜

4.小刚是近视眼,爷爷是远视眼,为小刚家书桌上的两副眼镜,则( )

A.甲眼镜是小刚的,乙眼镜是爷爷的 B.乙眼镜是小刚的,甲眼镜是爷爷的

C.两副眼镜都是小刚的 D.两副眼镜都是爷爷的

5.在合适的照明情况下,正常的眼睛观看25 cm远的物体时,既清楚又不会感到疲劳,因此把25 cm的距离称为正常眼睛的明视距离.通过专业检测,发现某人眼睛的明视距离小于25 cm,那么他的眼球对来自远处物体的光线聚焦情况可用如图所示中的图_____表示,配戴_____制作的眼镜可以得到矫正.

【小结】

1. 知识方面

2.学习过程的体会

【布置作业】

1.复习本节课文.

2.动手动脑学物理2、4。

3.预习“显微镜和望远镜”一节

【教学反思】

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活