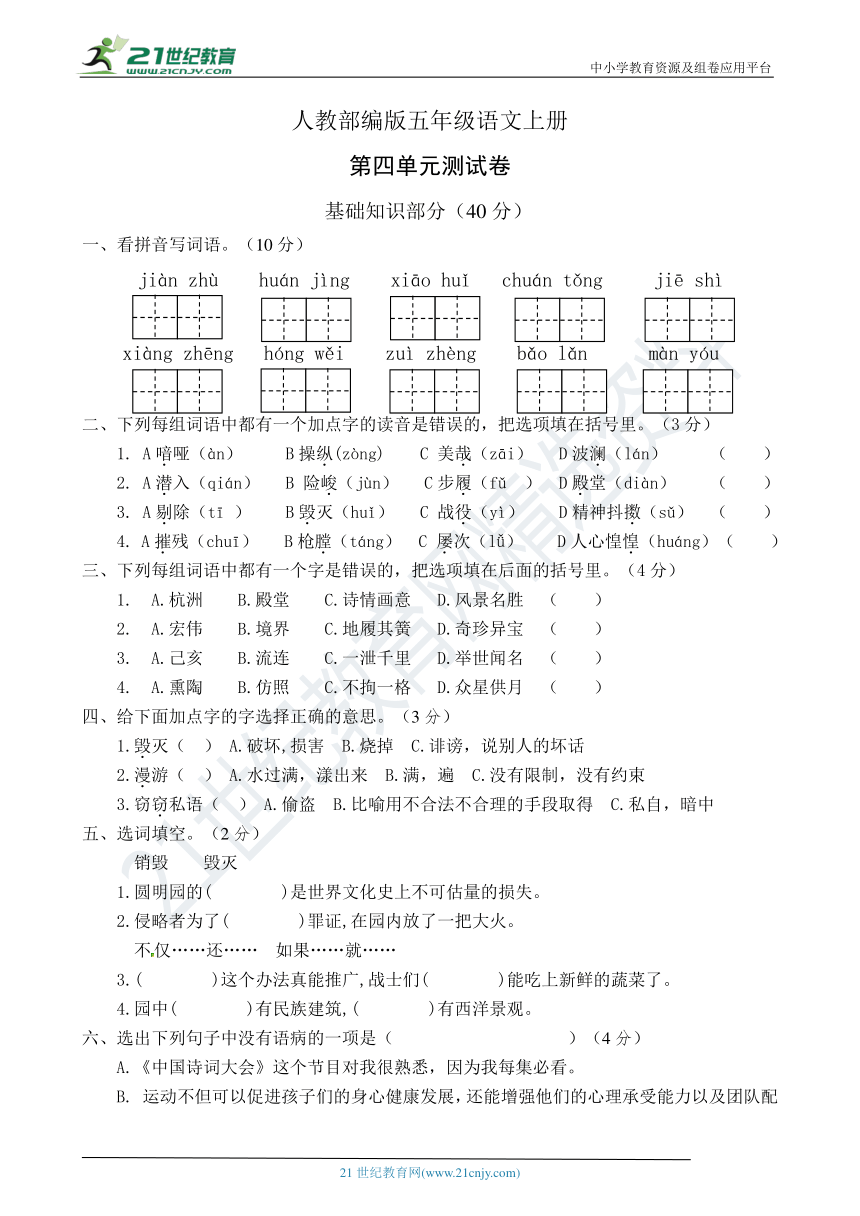

人教部编版五年级语文上册第四单元测试卷(A)(有答案)

文档属性

| 名称 | 人教部编版五年级语文上册第四单元测试卷(A)(有答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-08 16:30:50 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版五年级语文上册

第四单元测试卷

基础知识部分(40分)

一、看拼音写词语。(10分)

jiàn zhù huán jìng xiāo huǐ chuán tǒng jiē shì

xiàng zhēng hóng wěi zuì zhèng bǎo lǎn màn yóu

二、下列每组词语中都有一个加点字的读音是错误的,把选项填在括号里。(3分) 1. A喑哑(àn) B操纵(zòng) C 美哉(zāi) D波澜(lán) ( )

2. A潜入(qián) B 险峻(jùn) C步履(fǔ ) D殿堂(diàn) ( )

3. A剔除(tī ) B毁灭(huǐ) C 战役(yì) D精神抖擞(sǔ) ( )

4. A摧残(chuī) B枪膛(táng) C 屡次(lǚ) D人心惶惶(huáng)( )

三、下列每组词语中都有一个字是错误的,把选项填在后面的括号里。(4分) 1. A.杭洲 B.殿堂 C.诗情画意 D.风景名胜 ( ) 2. A.宏伟 B.境界 C.地履其簧 D.奇珍异宝 ( ) 3. A.己亥 B.流连 C.一泄千里 D.举世闻名 ( ) 4. A.熏陶 B.仿照 C.不拘一格 D.众星供月 ( ) 四、给下面加点字的字选择正确的意思。(3分)

1.毁灭( ) A.破坏,损害 B.烧掉 C.诽谤,说别人的坏话

2.漫游( ) A.水过满,漾出来 B.满,遍 C.没有限制,没有约束

3.窃窃私语( ) A.偷盗 B.比喻用不合法不合理的手段取得 C.私自,暗中

五、选词填空。(2分)

销毁 毁灭

1.圆明园的( )是世界文化史上不可估量的损失。

2.侵略者为了( )罪证,在园内放了一把大火。

不仅……还…… 如果……就……

3.( )这个办法真能推广,战士们( )能吃上新鲜的蔬菜了。

4.园中( )有民族建筑,( )有西洋景观。

六、选出下列句子中没有语病的一项是(??????????)(4分)

??A.《中国诗词大会》这个节目对我很熟悉,因为我每集必看。

??B. 运动不但可以促进孩子们的身心健康发展,还能增强他们的心理承受能力以及团队配合意识。

??C.针对各种交通乱象,南充警方将全面整治并排查道路交通设施安全隐患。

??D.在诗歌中,借松、竹常用来表达诗人复杂的情感,成为古典文学中传统意象。

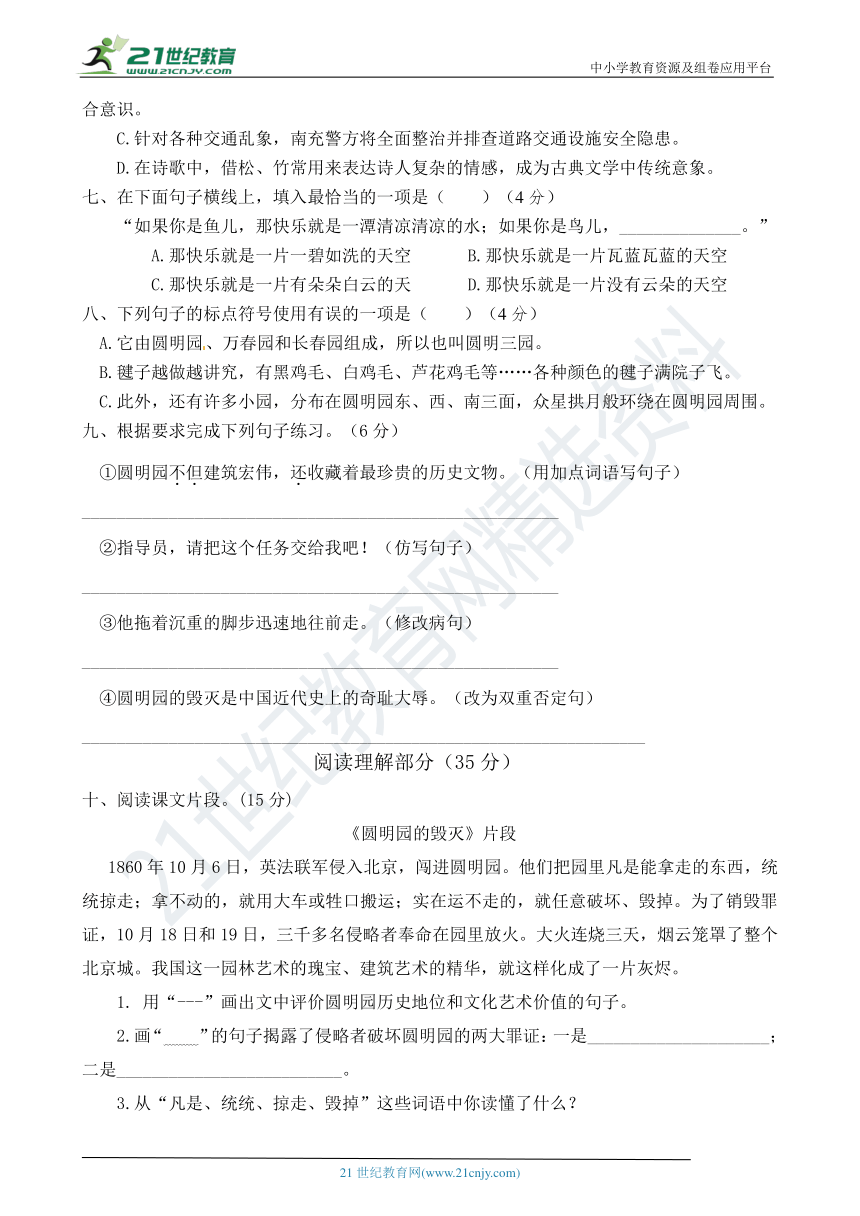

七、在下面句子横线上,填入最恰当的一项是(??)(4分)

“如果你是鱼儿,那快乐就是一潭清凉清凉的水;如果你是鸟儿,______________。”

????A.那快乐就是一片一碧如洗的天空 ???B.那快乐就是一片瓦蓝瓦蓝的天空

C.那快乐就是一片有朵朵白云的天 ???D.那快乐就是一片没有云朵的天空

八、下列句子的标点符号使用有误的一项是( )(4分)

A.它由圆明园、万春园和长春园组成,所以也叫圆明三园。

B.毽子越做越讲究,有黑鸡毛、白鸡毛、芦花鸡毛等……各种颜色的毽子满院子飞。

C.此外,还有许多小园,分布在圆明园东、西、南三面,众星拱月般环绕在圆明园周围。

九、根据要求完成下列句子练习。(6分)

①圆明园不但建筑宏伟,还收藏着最珍贵的历史文物。(用加点词语写句子)

_______________________________________________________

②指导员,请把这个任务交给我吧!(仿写句子)

_______________________________________________________

③他拖着沉重的脚步迅速地往前走。(修改病句)

_______________________________________________________

④圆明园的毁灭是中国近代史上的奇耻大辱。(改为双重否定句)

_________________________________________________________________

阅读理解部分(35分)

十、阅读课文片段。(15分)

《圆明园的毁灭》片段

? 1860年10月6日,英法联军侵入北京,闯进圆明园。他们把园里凡是能拿走的东西,统统掠走;拿不动的,就用大车或牲口搬运;实在运不走的,就任意破坏、毁掉。为了销毁罪证,10月18日和19日,三千多名侵略者奉命在园里放火。大火连烧三天,烟云笼罩了整个北京城。我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样化成了一片灰烬。

用“---”画出文中评价圆明园历史地位和文化艺术价值的句子。

2.画“ ”的句子揭露了侵略者破坏圆明园的两大罪证:一是_____________________;二是__________________________。

3.从“凡是、统统、掠走、毁掉”这些词语中你读懂了什么?

____________________________________________________________

4.下面对文段内容的理解,正确的是( )。(多选)

(1)圆明园的毁灭在世界文化史上造成的损失是不可估量的。

(2)这个事件是英法联军侵略我国的罪证。

(3)这个事件说明英法联军武力强大。

(4)这个事件揭露了帝国主义者野蛮的强盗本性。

5.朗读文段时,我们应该带着( )的感情,

A.感伤、无奈 B.悲壮、痛惜 C.悲伤、哀愁 C.仇恨、厌恶

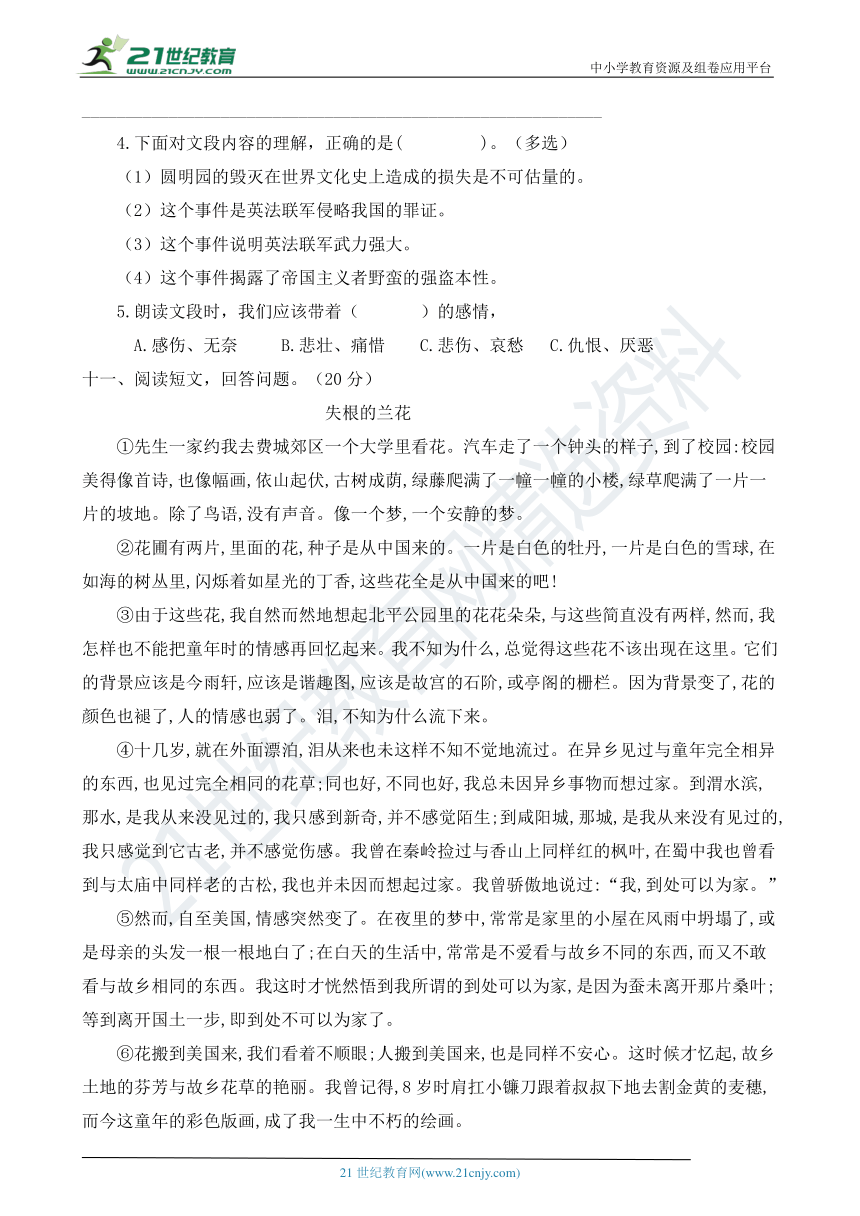

十一、阅读短文,回答问题。(20分)

失根的兰花

①先生一家约我去费城郊区一个大学里看花。汽车走了一个钟头的样子,到了校园:校园美得像首诗,也像幅画,依山起伏,古树成荫,绿藤爬满了一幢一幢的小楼,绿草爬满了一片一片的坡地。除了鸟语,没有声音。像一个梦,一个安静的梦。

②花圃有两片,里面的花,种子是从中国来的。一片是白色的牡丹,一片是白色的雪球,在如海的树丛里,闪烁着如星光的丁香,这些花全是从中国来的吧!

③由于这些花,我自然而然地想起北平公园里的花花朵朵,与这些简直没有两样,然而,我怎样也不能把童年时的情感再回忆起来。我不知为什么,总觉得这些花不该出现在这里。它们的背景应该是今雨轩,应该是谐趣图,应该是故宫的石阶,或亭阁的栅栏。因为背景变了,花的颜色也褪了,人的情感也弱了。泪,不知为什么流下来。

④十几岁,就在外面漂泊,泪从来也未这样不知不觉地流过。在异乡见过与童年完全相异的东西,也见过完全相同的花草;同也好,不同也好,我总未因异乡事物而想过家。到渭水滨,那水,是我从来没见过的,我只感到新奇,并不感觉陌生;到咸阳城,那城,是我从来没有见过的,我只感觉到它古老,并不感觉伤感。我曾在秦岭捡过与香山上同样红的枫叶,在蜀中我也曾看到与太庙中同样老的古松,我也并未因而想起过家。我曾骄傲地说过:“我,到处可以为家。”

⑤然而,自至美国,情感突然变了。在夜里的梦中,常常是家里的小屋在风雨中坍塌了,或是母亲的头发一根一根地白了;在白天的生活中,常常是不爱看与故乡不同的东西,而又不敢看与故乡相同的东西。我这时才恍然悟到我所谓的到处可以为家,是因为蚕未离开那片桑叶;等到离开国土一步,即到处不可以为家了。

⑥花搬到美国来,我们看着不顺眼;人搬到美国来,也是同样不安心。这时候才忆起,故乡土地的芬芳与故乡花草的艳丽。我曾记得,8岁时肩扛小镰刀跟着叔叔下地去割金黄的麦穗,而今这童年的彩色版画,成了我一生中不朽的绘画。

⑦古人说“人生如萍”——在水上漂流,那是因为古人未出国门,没有感觉离国之苦。萍还有水可借,依我看,人生如絮,飘零在此万紫千红的春天。

⑧宋末画家郑思肖画兰,连根带叶均飘于空中。人问其故,他说:“国土沦亡,根着何处?”国,就是根,没有国的人,是没有根的草,不待风雨折磨,自行枯萎了。

⑨我十几岁就无家可归,并未觉其苦。十几年后,祖国已破却觉出个中滋味了。不是有人说,“头可断,血可流,身不可辱”吗?我觉得,应该是“身可辱,家可破,国不可忘”。

1.如何理解本文的题目?

_____________________________________________________________________________? 2.读第③段中画横线的句子,作者流泪是因为“背景变了,花的颜色也褪了”吗?为什么?

_____________________________________________________________________________?

3.第⑥段中“彩色版画”指的是( )

A.回忆中的童年生活

B.回忆中的8岁时跟叔叔割麦的情景

C.童年时绘制的8岁时跟叔叔割麦的情景的彩色版画

D.成年后绘制的8岁时跟叔叔割麦的情景的彩色版画

4.本文的中心句是哪一句?

_____________________________________________________________________________?

语言表达部分(25分)

十二、习作。(25分)

“再过二十年,我们重相会,伟大的祖国,该有多美!天也新,地也新,春光更明媚……”每当听到这首歌曲,人们就会陷入深思。请你展开合理的想象,写一写二十年后的自己是什么样子。

提示:1.不少于400字,题目自拟。

2.语句通顺,想象新奇独特合理。

答案:

一、建筑 环境 销毁 传统 街市 象征 宏伟 罪证 饱览 漫游

二、1. B 2. C 3. D. 4. A

1. A 2. C. 3. C. 4. D.

四、1. A.2. C.3. C.

五、1.毁灭2.销毁3.如果……就……4.不仅……还……

D.

?B.

八、B.

九、①略②略③他拖着沉重的脚步往前走。

④圆明园的毁灭不能不是中国近代史上的奇耻大辱。

十、1.我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样化成了一片灰烬。

2.(1)把园里凡是能拿走的东西统统掠走;(2)拿不走的东西救任意破坏、毁掉。

3.从这些词语中我知道了当时英法联军的野蛮、贪婪和无耻。

4.A.B.D 5.B

十一、1.“根”,祖国;“兰花”,漂泊在外的游子(含作者)。题目暗含作者浓浓的思乡之情。

2.不是。其流泪是因见到故乡的花木,触发了对战乱中故国的无限思念。

3.B

4.国,就是根,没有国的人,是没有根的草,不待风雨折磨,自行枯萎了。

十二、略

第四单元测试卷

基础知识部分(40分)

一、看拼音写词语。(10分)

jiàn zhù huán jìng xiāo huǐ chuán tǒng jiē shì

xiàng zhēng hóng wěi zuì zhèng bǎo lǎn màn yóu

二、下列每组词语中都有一个加点字的读音是错误的,把选项填在括号里。(3分) 1. A喑哑(àn) B操纵(zòng) C 美哉(zāi) D波澜(lán) ( )

2. A潜入(qián) B 险峻(jùn) C步履(fǔ ) D殿堂(diàn) ( )

3. A剔除(tī ) B毁灭(huǐ) C 战役(yì) D精神抖擞(sǔ) ( )

4. A摧残(chuī) B枪膛(táng) C 屡次(lǚ) D人心惶惶(huáng)( )

三、下列每组词语中都有一个字是错误的,把选项填在后面的括号里。(4分) 1. A.杭洲 B.殿堂 C.诗情画意 D.风景名胜 ( ) 2. A.宏伟 B.境界 C.地履其簧 D.奇珍异宝 ( ) 3. A.己亥 B.流连 C.一泄千里 D.举世闻名 ( ) 4. A.熏陶 B.仿照 C.不拘一格 D.众星供月 ( ) 四、给下面加点字的字选择正确的意思。(3分)

1.毁灭( ) A.破坏,损害 B.烧掉 C.诽谤,说别人的坏话

2.漫游( ) A.水过满,漾出来 B.满,遍 C.没有限制,没有约束

3.窃窃私语( ) A.偷盗 B.比喻用不合法不合理的手段取得 C.私自,暗中

五、选词填空。(2分)

销毁 毁灭

1.圆明园的( )是世界文化史上不可估量的损失。

2.侵略者为了( )罪证,在园内放了一把大火。

不仅……还…… 如果……就……

3.( )这个办法真能推广,战士们( )能吃上新鲜的蔬菜了。

4.园中( )有民族建筑,( )有西洋景观。

六、选出下列句子中没有语病的一项是(??????????)(4分)

??A.《中国诗词大会》这个节目对我很熟悉,因为我每集必看。

??B. 运动不但可以促进孩子们的身心健康发展,还能增强他们的心理承受能力以及团队配合意识。

??C.针对各种交通乱象,南充警方将全面整治并排查道路交通设施安全隐患。

??D.在诗歌中,借松、竹常用来表达诗人复杂的情感,成为古典文学中传统意象。

七、在下面句子横线上,填入最恰当的一项是(??)(4分)

“如果你是鱼儿,那快乐就是一潭清凉清凉的水;如果你是鸟儿,______________。”

????A.那快乐就是一片一碧如洗的天空 ???B.那快乐就是一片瓦蓝瓦蓝的天空

C.那快乐就是一片有朵朵白云的天 ???D.那快乐就是一片没有云朵的天空

八、下列句子的标点符号使用有误的一项是( )(4分)

A.它由圆明园、万春园和长春园组成,所以也叫圆明三园。

B.毽子越做越讲究,有黑鸡毛、白鸡毛、芦花鸡毛等……各种颜色的毽子满院子飞。

C.此外,还有许多小园,分布在圆明园东、西、南三面,众星拱月般环绕在圆明园周围。

九、根据要求完成下列句子练习。(6分)

①圆明园不但建筑宏伟,还收藏着最珍贵的历史文物。(用加点词语写句子)

_______________________________________________________

②指导员,请把这个任务交给我吧!(仿写句子)

_______________________________________________________

③他拖着沉重的脚步迅速地往前走。(修改病句)

_______________________________________________________

④圆明园的毁灭是中国近代史上的奇耻大辱。(改为双重否定句)

_________________________________________________________________

阅读理解部分(35分)

十、阅读课文片段。(15分)

《圆明园的毁灭》片段

? 1860年10月6日,英法联军侵入北京,闯进圆明园。他们把园里凡是能拿走的东西,统统掠走;拿不动的,就用大车或牲口搬运;实在运不走的,就任意破坏、毁掉。为了销毁罪证,10月18日和19日,三千多名侵略者奉命在园里放火。大火连烧三天,烟云笼罩了整个北京城。我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样化成了一片灰烬。

用“---”画出文中评价圆明园历史地位和文化艺术价值的句子。

2.画“ ”的句子揭露了侵略者破坏圆明园的两大罪证:一是_____________________;二是__________________________。

3.从“凡是、统统、掠走、毁掉”这些词语中你读懂了什么?

____________________________________________________________

4.下面对文段内容的理解,正确的是( )。(多选)

(1)圆明园的毁灭在世界文化史上造成的损失是不可估量的。

(2)这个事件是英法联军侵略我国的罪证。

(3)这个事件说明英法联军武力强大。

(4)这个事件揭露了帝国主义者野蛮的强盗本性。

5.朗读文段时,我们应该带着( )的感情,

A.感伤、无奈 B.悲壮、痛惜 C.悲伤、哀愁 C.仇恨、厌恶

十一、阅读短文,回答问题。(20分)

失根的兰花

①先生一家约我去费城郊区一个大学里看花。汽车走了一个钟头的样子,到了校园:校园美得像首诗,也像幅画,依山起伏,古树成荫,绿藤爬满了一幢一幢的小楼,绿草爬满了一片一片的坡地。除了鸟语,没有声音。像一个梦,一个安静的梦。

②花圃有两片,里面的花,种子是从中国来的。一片是白色的牡丹,一片是白色的雪球,在如海的树丛里,闪烁着如星光的丁香,这些花全是从中国来的吧!

③由于这些花,我自然而然地想起北平公园里的花花朵朵,与这些简直没有两样,然而,我怎样也不能把童年时的情感再回忆起来。我不知为什么,总觉得这些花不该出现在这里。它们的背景应该是今雨轩,应该是谐趣图,应该是故宫的石阶,或亭阁的栅栏。因为背景变了,花的颜色也褪了,人的情感也弱了。泪,不知为什么流下来。

④十几岁,就在外面漂泊,泪从来也未这样不知不觉地流过。在异乡见过与童年完全相异的东西,也见过完全相同的花草;同也好,不同也好,我总未因异乡事物而想过家。到渭水滨,那水,是我从来没见过的,我只感到新奇,并不感觉陌生;到咸阳城,那城,是我从来没有见过的,我只感觉到它古老,并不感觉伤感。我曾在秦岭捡过与香山上同样红的枫叶,在蜀中我也曾看到与太庙中同样老的古松,我也并未因而想起过家。我曾骄傲地说过:“我,到处可以为家。”

⑤然而,自至美国,情感突然变了。在夜里的梦中,常常是家里的小屋在风雨中坍塌了,或是母亲的头发一根一根地白了;在白天的生活中,常常是不爱看与故乡不同的东西,而又不敢看与故乡相同的东西。我这时才恍然悟到我所谓的到处可以为家,是因为蚕未离开那片桑叶;等到离开国土一步,即到处不可以为家了。

⑥花搬到美国来,我们看着不顺眼;人搬到美国来,也是同样不安心。这时候才忆起,故乡土地的芬芳与故乡花草的艳丽。我曾记得,8岁时肩扛小镰刀跟着叔叔下地去割金黄的麦穗,而今这童年的彩色版画,成了我一生中不朽的绘画。

⑦古人说“人生如萍”——在水上漂流,那是因为古人未出国门,没有感觉离国之苦。萍还有水可借,依我看,人生如絮,飘零在此万紫千红的春天。

⑧宋末画家郑思肖画兰,连根带叶均飘于空中。人问其故,他说:“国土沦亡,根着何处?”国,就是根,没有国的人,是没有根的草,不待风雨折磨,自行枯萎了。

⑨我十几岁就无家可归,并未觉其苦。十几年后,祖国已破却觉出个中滋味了。不是有人说,“头可断,血可流,身不可辱”吗?我觉得,应该是“身可辱,家可破,国不可忘”。

1.如何理解本文的题目?

_____________________________________________________________________________? 2.读第③段中画横线的句子,作者流泪是因为“背景变了,花的颜色也褪了”吗?为什么?

_____________________________________________________________________________?

3.第⑥段中“彩色版画”指的是( )

A.回忆中的童年生活

B.回忆中的8岁时跟叔叔割麦的情景

C.童年时绘制的8岁时跟叔叔割麦的情景的彩色版画

D.成年后绘制的8岁时跟叔叔割麦的情景的彩色版画

4.本文的中心句是哪一句?

_____________________________________________________________________________?

语言表达部分(25分)

十二、习作。(25分)

“再过二十年,我们重相会,伟大的祖国,该有多美!天也新,地也新,春光更明媚……”每当听到这首歌曲,人们就会陷入深思。请你展开合理的想象,写一写二十年后的自己是什么样子。

提示:1.不少于400字,题目自拟。

2.语句通顺,想象新奇独特合理。

答案:

一、建筑 环境 销毁 传统 街市 象征 宏伟 罪证 饱览 漫游

二、1. B 2. C 3. D. 4. A

1. A 2. C. 3. C. 4. D.

四、1. A.2. C.3. C.

五、1.毁灭2.销毁3.如果……就……4.不仅……还……

D.

?B.

八、B.

九、①略②略③他拖着沉重的脚步往前走。

④圆明园的毁灭不能不是中国近代史上的奇耻大辱。

十、1.我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样化成了一片灰烬。

2.(1)把园里凡是能拿走的东西统统掠走;(2)拿不走的东西救任意破坏、毁掉。

3.从这些词语中我知道了当时英法联军的野蛮、贪婪和无耻。

4.A.B.D 5.B

十一、1.“根”,祖国;“兰花”,漂泊在外的游子(含作者)。题目暗含作者浓浓的思乡之情。

2.不是。其流泪是因见到故乡的花木,触发了对战乱中故国的无限思念。

3.B

4.国,就是根,没有国的人,是没有根的草,不待风雨折磨,自行枯萎了。

十二、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地