人教部编版八年级历史上册:第17课《中国工农红军长征》课件(35张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版八年级历史上册:第17课《中国工农红军长征》课件(35张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-11-08 19:58:08 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第17课

中国工农红军长征

一、长征的原因

原因 第五次反“围剿”的失败。①从1930年底开始,国民党反动派对中央革命根据地连续进行了四次大规模的军事“围剿”,结果都被红军粉碎。1933年秋,蒋介石调集50万军队,对中央革命根据地发动第五次“围剿”。②由于中共临时中央负责人博古和军事顾问李德等人在军事指挥上“左”的错误,红军英勇奋战一年,付出了重大牺牲,也没能打破敌人的“围剿”,反而陷入极其危险的境地。中共中央和中央红军被迫放弃中央革命根据地,进行战略转移。

李德是一个德国人,1901年出生,原名奥托·布劳恩,又名华夫,还曾用名李特罗夫。他本人其实并没有什么指挥大兵团作战的经验,有一些军事知识也主要来自于苏联军事学院的课堂上和教材中。

博古(1907~1946)

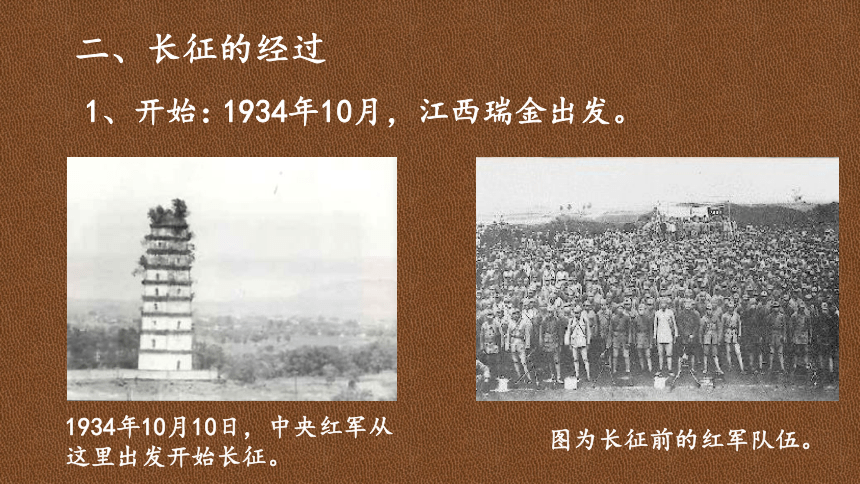

二、长征的经过

1、开始:

1934年10月,江西瑞金出发。

1934年10月10日,中央红军从这里出发开始长征。

图为长征前的红军队伍。

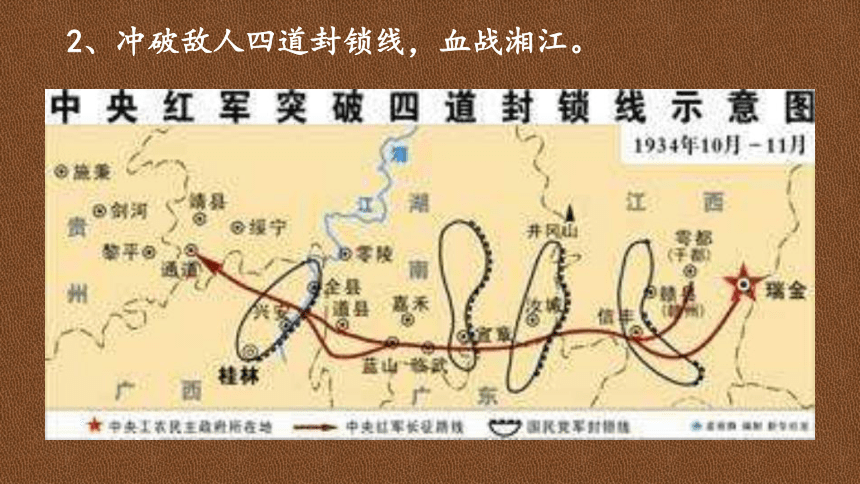

2、冲破敌人四道封锁线,血战湘江。

红军虽然通过三道封锁线,但也暴露出弱点

红军在战略转移的过程中,暴露出三个弱点。

一是行动迟缓,部队采取难以机动灵活的方式作战。由于中共中央机关把大量笨重的物资和工厂机器等“坛坛罐罐”都带上了,部队行军长达160里,一天只能走二三十里。

二是暴露了转移的战略意图,让蒋介石判断出中央红军要去湘西北与红2、6军团会合。

三是优柔寡断,不善于根据敌情变化及时转变作战方向。当红军进入湘南地区时,毛泽东曾建议红军组织力量反击,趁国民党军各路立足未稳之际,寻歼其一路或一部,改变被动局面。彭德怀亦提议迅速向湘潭、宁乡、益阳挺进,避免陷入绝境。但是,只顾得消极避战、一味西进的博古、李德,拒不采纳毛、彭的正确建议。

长征途中,红军拼死冲杀,突破了敌人四道封锁线,渡过了湘江,但人员损失过半,由长征出发时的八万六千人锐减至只剩三万多人。

“死的人太多了,满江的血水。”尽管已经过去84年,但战况之惨烈仍清晰印刻在百岁红军刘惟治的脑海中。

“那次仗打完后,江水都成红色的了,江底到处是战士的尸体,我们老百姓都说,三年不饮湘江水,十年不食湘江鱼。”

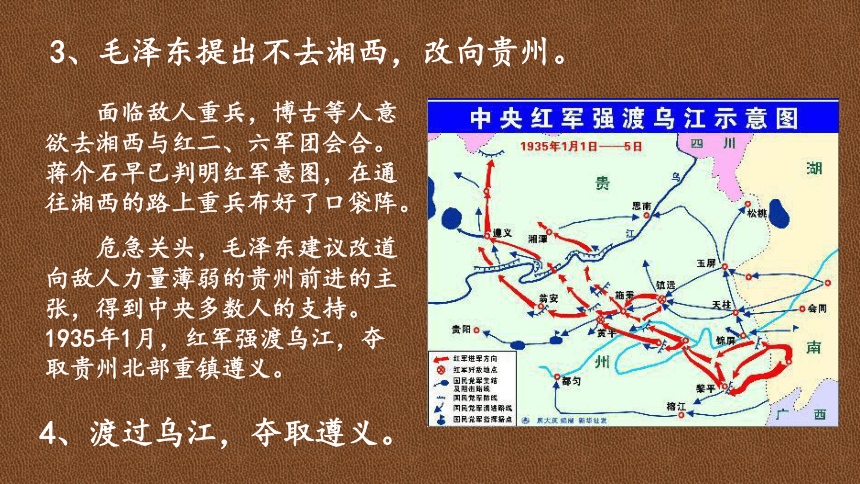

3、毛泽东提出不去湘西,改向贵州。

面临敌人重兵,博古等人意欲去湘西与红二、六军团会合。蒋介石早已判明红军意图,在通往湘西的路上重兵布好了口袋阵。

危急关头,毛泽东建议改道向敌人力量薄弱的贵州前进的主张,得到中央多数人的支持。1935年1月,红军强渡乌江,夺取贵州北部重镇遵义。

4、渡过乌江,夺取遵义。

5、遵义会议

①背景:

“左”倾错误导致中国革命处于极端危险的情况。

②时间:

1935年1月

③内容

第一、纠正了博古等人在军事和组织上的“左”倾错误;

第二、肯定了毛泽东的正确军事主张;

第三、选举毛泽东为中央政治局常委;

第四、取消博古、李德的军事最高指挥权。

④意义

第一、确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线的领导地位;

第二、挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是党的历史上生死攸关的转折点;

第三、是中国共产党从幼年走向成熟的标志。

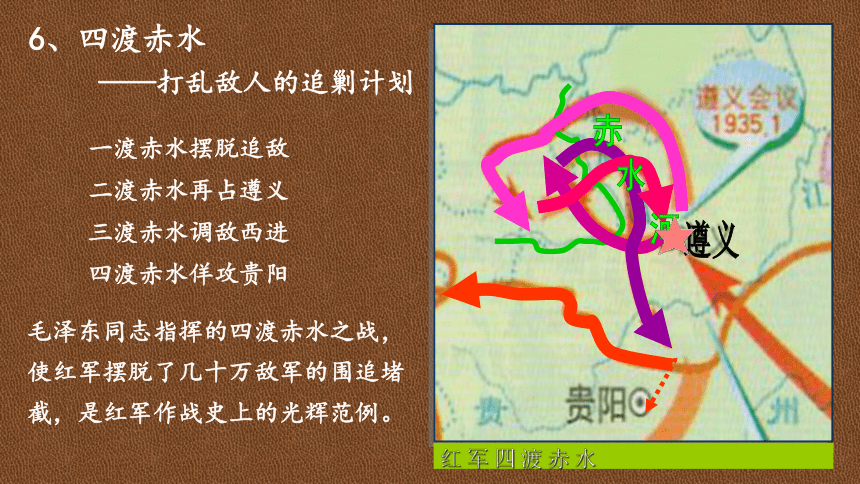

6、四渡赤水

一渡赤水摆脱追敌

二渡赤水再占遵义

三渡赤水调敌西进

四渡赤水佯攻贵阳

毛泽东同志指挥的四渡赤水之战,使红军摆脱了几十万敌军的围追堵截,是红军作战史上的光辉范例。

——打乱敌人的追剿计划

土城渡口

太平渡渡口

茅台渡口

二郎滩渡口

7、巧渡金沙江

——跳出敌人的包围圈。

四渡赤水后,红军急行军渡过金沙江,从此跳出国民党大军的包围圈。

8、强渡大渡河,飞夺卢定桥。

当年帮助红军强渡大渡河的5名船工,左起:龚万才、帅士高、张子云、何建楷、韦崇德。

1936年,美国记者埃德加?斯诺在宁夏与

强渡大渡河的勇士们合影。

正是在这种危机情况之下,毛主席才给红军下了死命令:必须在三天之内夺取一百六十里之外的泸定桥。但毛主席也知道飞夺泸定桥的成功几率很低,所以告诉已经渡河的刘伯承元帅:如果中央没能及时渡河,你们就自己北上与四方面军会师,保住革命的火种。

泸定桥始建于清康熙四十四年(1705年)九月,于清康熙四十五年(1706年)四月投入使用。

大渡桥横铁索寒

经最新查证,飞夺泸定桥的22名勇士中,目前有8位勇士的姓名可以确认:廖大珠、王海云、李友林、刘金山、刘梓华、赵长发、杨田铭、云贵川,其中有照片者4位:李友林、刘梓华、杨田铭、刘金山。

根据时任红四团政委的杨成武将军发表在《星火燎原》上的著名回忆文章《飞夺泸定桥》,人们把飞夺泸定桥的勇士定为22名。

9、翻雪山,过草地。

红军翻越终年积雪的夹金山

当地民谣:夹金山,夹金山,鸟儿飞不过,凡人不可攀。要想越过夹金山,除非神仙到人间。

海拔4114米的夹金山王母寨垭口,对当年翻越夹金山的红军是一道“生死关”。邓颖超曾在回忆录里写道:“夹金山上终年积雪,雪山必须在每天下午4点前走过,否则大风雪来了,就会冻死在山上,有些体弱患病的同志,一坐下来就起不来或行走缓慢,不能及时赶过山顶,就牺牲在雪山上。”

据四川省省委党史研究室整理的史料,中央红军先后翻越了夹金山、梦笔山、长板山、昌德山、打鼓山5座海拔4100米以上的雪山,加上红四、红二方面军,红军翻越的4000米以上的雪山多达67座。

长征中红軍走过的草地,纵长500余里,

横宽300余里,面积约15200平方公里。

红军过草地之艰难,是后人难以感受到的。 过草地有三怕:一怕没踩着草甸陷进泥沼。泥沼一般很深,如果拼命往上挣扎,会越陷越深,来不及抢救就会被污泥吞噬。二怕下雨。草甸本来就难走,天下着雨,脚底下更软、更滑,稍有不慎就摔倒,掉进泥沼里去。三怕过河。几乎每过一条河,都有战士倒下。有一次,部队正在淌水过河,突降暴雨,河水猛涨,激流滚滚,尚在河中的人不少被大水冲走吞没。就这样,数不清的红军战士陈尸草地……

?在雪山上的红军战士不在少数,而接下来红军三过草地,因陷入沼泽、饥饿寒冷而生病掉队等原因,死亡人数不断增加。

“那草丛间呈深褐色、透着腐臭味的沼泽,一下子就陷进去了一位战友,另一位战友去救,也被拉了进去。早上还在一起吃饭的战友,眨眼之间就不见了……”老红军袁美义回忆说。进入草地两三天,红军的干粮就基本上吃完了。

“就靠吃野菜、草根、树皮充饥。”老红军彭永清说,“有的野菜、野草有毒,吃了轻则呕吐泻肚,重则中毒死亡。前边的部队还有野菜、树皮充饥,后续部队就连野菜、树皮都吃不上了。”

草地见到的第一个村子——四川省若尔盖县班佑村,有一座名为“胜利曙光”的中国工农红军班佑烈士纪念碑,为了纪念千辛万苦走过草地却牺牲在最后一刻的数百位红军战士而建,这是红军长征过草地有史料记载牺牲人数最多的一次。

在翻雪山、过草地中红军非战斗减员数量巨大,据统计,红军一、二、四三个方面军过雪山草地的牺牲人数在两万左右。由于种种原因,大多数红军烈士没有留下名字,没有留下遗骨,也没有留下可供后人瞻仰的墓碑。 只有一个例外,在红原县亚口夏雪山海拔4450米的垭口上,有一座世界上海拔最高的红军烈士墓。

这里埋葬着一个建制班的12名红军战士,他们在1936年夜宿亚口夏山,因缺氧而窒息。直到16年后,他们的尸骨才被前来黑水剿匪的解放军发现。

腊子口战役是军事史上以弱胜强、出奇制胜的著名战役,也是红军长征进入甘肃境内最关键的一仗。此次战役,红军突破了长征中的最后一道关口,为顺利进入陕甘地区开辟了通道。

1935年,中央红军进入甘肃,到达哈达铺镇,进行短期休整。此时,红军面临着下一步到哪里去的问题。就在此时,一张报纸改写了红军的命运。有人找到大公报关于在甘肃东北部、陕西北部有一个非常活跃的红色根据地。毛泽东知道后很高兴,认为这是一个可以落脚的地方。

1935年9月15日出版的《大公报》。这是一张4开大报,竖版,其要闻版的大标题是《徐海东窜甘·陕匪势猖獗》、《陕北军事形势转变·刘志丹徐海东有合股趋势》。全版通篇高喊“剿匪”口号,却为毛泽东提供了陕北有红军活动的消息。

10、 1935年10月,红一方面军到达陕北吴起镇,

与陕北红军会师。

到达陕北吴起镇的红1方面军部分将士

长征到达陕北后的毛泽东、

朱德、周恩来、秦邦宪

11、1936年10月,红一、二、四三支方面军与甘肃会宁会师,标志着二万五千里长征的胜利结束。

1936年10月红军一、二、四方面军在甘肃会宁会师

中央红军线索:

中央革命根据地(34.10)

渡过湘江

放弃去湘西改道贵州

强渡乌江

遵义会议(35.1)

四渡赤水

巧渡金沙江

强渡大渡河

过雪山草地

到达陕北(35、10)

飞夺泸定桥

红四方面军

红二方面军

红一方面军

会宁

会宁

1934年10月开始长征

1935年10月到达陕北

1936年10月三大主力会师

《 七律 · 长征 》

1935年10月 毛泽东

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

1、粉碎了国民党反动派“围剿”红军、扼杀中国革命的

企图,使中国革命转危为安;

2、保存了党和红军的基干力量;

3、中共宣传了自己的政治主张,播下革命的火种,铸就了

长征精神,打开了中国革命的新局面。

三、长征胜利的历史意义

材料一 长征是历史纪录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。……它向全世界宣告,红军是英雄好汉……它向十一个省内大约两万万人民宣布,只有红军的道路,才是解放他们的道路。……它散布了许多种子在十一个省内,发芽、长叶、开花、结果,将来是会有收获的。

——毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》

材料二 1955年中国人民解放军首次授衔时,在中将以上的254名将帅中,有222人,参加过长征,占总数的87%,其中:元帅9位,大将8位,上将48位,中将157位。

——《数字看长征》

乐于吃苦,不惧艰难的革命乐观主义;

勇于战斗, 无坚不摧的革命英雄主义;

重于求实, 独立自主的创新胆略;

善于团结, 顾全大局的集体主义。

主题是“一不怕苦, 二不怕死”;

最显著的特点就是革命英雄主义精神。

第17课

中国工农红军长征

一、长征的原因

原因 第五次反“围剿”的失败。①从1930年底开始,国民党反动派对中央革命根据地连续进行了四次大规模的军事“围剿”,结果都被红军粉碎。1933年秋,蒋介石调集50万军队,对中央革命根据地发动第五次“围剿”。②由于中共临时中央负责人博古和军事顾问李德等人在军事指挥上“左”的错误,红军英勇奋战一年,付出了重大牺牲,也没能打破敌人的“围剿”,反而陷入极其危险的境地。中共中央和中央红军被迫放弃中央革命根据地,进行战略转移。

李德是一个德国人,1901年出生,原名奥托·布劳恩,又名华夫,还曾用名李特罗夫。他本人其实并没有什么指挥大兵团作战的经验,有一些军事知识也主要来自于苏联军事学院的课堂上和教材中。

博古(1907~1946)

二、长征的经过

1、开始:

1934年10月,江西瑞金出发。

1934年10月10日,中央红军从这里出发开始长征。

图为长征前的红军队伍。

2、冲破敌人四道封锁线,血战湘江。

红军虽然通过三道封锁线,但也暴露出弱点

红军在战略转移的过程中,暴露出三个弱点。

一是行动迟缓,部队采取难以机动灵活的方式作战。由于中共中央机关把大量笨重的物资和工厂机器等“坛坛罐罐”都带上了,部队行军长达160里,一天只能走二三十里。

二是暴露了转移的战略意图,让蒋介石判断出中央红军要去湘西北与红2、6军团会合。

三是优柔寡断,不善于根据敌情变化及时转变作战方向。当红军进入湘南地区时,毛泽东曾建议红军组织力量反击,趁国民党军各路立足未稳之际,寻歼其一路或一部,改变被动局面。彭德怀亦提议迅速向湘潭、宁乡、益阳挺进,避免陷入绝境。但是,只顾得消极避战、一味西进的博古、李德,拒不采纳毛、彭的正确建议。

长征途中,红军拼死冲杀,突破了敌人四道封锁线,渡过了湘江,但人员损失过半,由长征出发时的八万六千人锐减至只剩三万多人。

“死的人太多了,满江的血水。”尽管已经过去84年,但战况之惨烈仍清晰印刻在百岁红军刘惟治的脑海中。

“那次仗打完后,江水都成红色的了,江底到处是战士的尸体,我们老百姓都说,三年不饮湘江水,十年不食湘江鱼。”

3、毛泽东提出不去湘西,改向贵州。

面临敌人重兵,博古等人意欲去湘西与红二、六军团会合。蒋介石早已判明红军意图,在通往湘西的路上重兵布好了口袋阵。

危急关头,毛泽东建议改道向敌人力量薄弱的贵州前进的主张,得到中央多数人的支持。1935年1月,红军强渡乌江,夺取贵州北部重镇遵义。

4、渡过乌江,夺取遵义。

5、遵义会议

①背景:

“左”倾错误导致中国革命处于极端危险的情况。

②时间:

1935年1月

③内容

第一、纠正了博古等人在军事和组织上的“左”倾错误;

第二、肯定了毛泽东的正确军事主张;

第三、选举毛泽东为中央政治局常委;

第四、取消博古、李德的军事最高指挥权。

④意义

第一、确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线的领导地位;

第二、挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是党的历史上生死攸关的转折点;

第三、是中国共产党从幼年走向成熟的标志。

6、四渡赤水

一渡赤水摆脱追敌

二渡赤水再占遵义

三渡赤水调敌西进

四渡赤水佯攻贵阳

毛泽东同志指挥的四渡赤水之战,使红军摆脱了几十万敌军的围追堵截,是红军作战史上的光辉范例。

——打乱敌人的追剿计划

土城渡口

太平渡渡口

茅台渡口

二郎滩渡口

7、巧渡金沙江

——跳出敌人的包围圈。

四渡赤水后,红军急行军渡过金沙江,从此跳出国民党大军的包围圈。

8、强渡大渡河,飞夺卢定桥。

当年帮助红军强渡大渡河的5名船工,左起:龚万才、帅士高、张子云、何建楷、韦崇德。

1936年,美国记者埃德加?斯诺在宁夏与

强渡大渡河的勇士们合影。

正是在这种危机情况之下,毛主席才给红军下了死命令:必须在三天之内夺取一百六十里之外的泸定桥。但毛主席也知道飞夺泸定桥的成功几率很低,所以告诉已经渡河的刘伯承元帅:如果中央没能及时渡河,你们就自己北上与四方面军会师,保住革命的火种。

泸定桥始建于清康熙四十四年(1705年)九月,于清康熙四十五年(1706年)四月投入使用。

大渡桥横铁索寒

经最新查证,飞夺泸定桥的22名勇士中,目前有8位勇士的姓名可以确认:廖大珠、王海云、李友林、刘金山、刘梓华、赵长发、杨田铭、云贵川,其中有照片者4位:李友林、刘梓华、杨田铭、刘金山。

根据时任红四团政委的杨成武将军发表在《星火燎原》上的著名回忆文章《飞夺泸定桥》,人们把飞夺泸定桥的勇士定为22名。

9、翻雪山,过草地。

红军翻越终年积雪的夹金山

当地民谣:夹金山,夹金山,鸟儿飞不过,凡人不可攀。要想越过夹金山,除非神仙到人间。

海拔4114米的夹金山王母寨垭口,对当年翻越夹金山的红军是一道“生死关”。邓颖超曾在回忆录里写道:“夹金山上终年积雪,雪山必须在每天下午4点前走过,否则大风雪来了,就会冻死在山上,有些体弱患病的同志,一坐下来就起不来或行走缓慢,不能及时赶过山顶,就牺牲在雪山上。”

据四川省省委党史研究室整理的史料,中央红军先后翻越了夹金山、梦笔山、长板山、昌德山、打鼓山5座海拔4100米以上的雪山,加上红四、红二方面军,红军翻越的4000米以上的雪山多达67座。

长征中红軍走过的草地,纵长500余里,

横宽300余里,面积约15200平方公里。

红军过草地之艰难,是后人难以感受到的。 过草地有三怕:一怕没踩着草甸陷进泥沼。泥沼一般很深,如果拼命往上挣扎,会越陷越深,来不及抢救就会被污泥吞噬。二怕下雨。草甸本来就难走,天下着雨,脚底下更软、更滑,稍有不慎就摔倒,掉进泥沼里去。三怕过河。几乎每过一条河,都有战士倒下。有一次,部队正在淌水过河,突降暴雨,河水猛涨,激流滚滚,尚在河中的人不少被大水冲走吞没。就这样,数不清的红军战士陈尸草地……

?在雪山上的红军战士不在少数,而接下来红军三过草地,因陷入沼泽、饥饿寒冷而生病掉队等原因,死亡人数不断增加。

“那草丛间呈深褐色、透着腐臭味的沼泽,一下子就陷进去了一位战友,另一位战友去救,也被拉了进去。早上还在一起吃饭的战友,眨眼之间就不见了……”老红军袁美义回忆说。进入草地两三天,红军的干粮就基本上吃完了。

“就靠吃野菜、草根、树皮充饥。”老红军彭永清说,“有的野菜、野草有毒,吃了轻则呕吐泻肚,重则中毒死亡。前边的部队还有野菜、树皮充饥,后续部队就连野菜、树皮都吃不上了。”

草地见到的第一个村子——四川省若尔盖县班佑村,有一座名为“胜利曙光”的中国工农红军班佑烈士纪念碑,为了纪念千辛万苦走过草地却牺牲在最后一刻的数百位红军战士而建,这是红军长征过草地有史料记载牺牲人数最多的一次。

在翻雪山、过草地中红军非战斗减员数量巨大,据统计,红军一、二、四三个方面军过雪山草地的牺牲人数在两万左右。由于种种原因,大多数红军烈士没有留下名字,没有留下遗骨,也没有留下可供后人瞻仰的墓碑。 只有一个例外,在红原县亚口夏雪山海拔4450米的垭口上,有一座世界上海拔最高的红军烈士墓。

这里埋葬着一个建制班的12名红军战士,他们在1936年夜宿亚口夏山,因缺氧而窒息。直到16年后,他们的尸骨才被前来黑水剿匪的解放军发现。

腊子口战役是军事史上以弱胜强、出奇制胜的著名战役,也是红军长征进入甘肃境内最关键的一仗。此次战役,红军突破了长征中的最后一道关口,为顺利进入陕甘地区开辟了通道。

1935年,中央红军进入甘肃,到达哈达铺镇,进行短期休整。此时,红军面临着下一步到哪里去的问题。就在此时,一张报纸改写了红军的命运。有人找到大公报关于在甘肃东北部、陕西北部有一个非常活跃的红色根据地。毛泽东知道后很高兴,认为这是一个可以落脚的地方。

1935年9月15日出版的《大公报》。这是一张4开大报,竖版,其要闻版的大标题是《徐海东窜甘·陕匪势猖獗》、《陕北军事形势转变·刘志丹徐海东有合股趋势》。全版通篇高喊“剿匪”口号,却为毛泽东提供了陕北有红军活动的消息。

10、 1935年10月,红一方面军到达陕北吴起镇,

与陕北红军会师。

到达陕北吴起镇的红1方面军部分将士

长征到达陕北后的毛泽东、

朱德、周恩来、秦邦宪

11、1936年10月,红一、二、四三支方面军与甘肃会宁会师,标志着二万五千里长征的胜利结束。

1936年10月红军一、二、四方面军在甘肃会宁会师

中央红军线索:

中央革命根据地(34.10)

渡过湘江

放弃去湘西改道贵州

强渡乌江

遵义会议(35.1)

四渡赤水

巧渡金沙江

强渡大渡河

过雪山草地

到达陕北(35、10)

飞夺泸定桥

红四方面军

红二方面军

红一方面军

会宁

会宁

1934年10月开始长征

1935年10月到达陕北

1936年10月三大主力会师

《 七律 · 长征 》

1935年10月 毛泽东

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

1、粉碎了国民党反动派“围剿”红军、扼杀中国革命的

企图,使中国革命转危为安;

2、保存了党和红军的基干力量;

3、中共宣传了自己的政治主张,播下革命的火种,铸就了

长征精神,打开了中国革命的新局面。

三、长征胜利的历史意义

材料一 长征是历史纪录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。……它向全世界宣告,红军是英雄好汉……它向十一个省内大约两万万人民宣布,只有红军的道路,才是解放他们的道路。……它散布了许多种子在十一个省内,发芽、长叶、开花、结果,将来是会有收获的。

——毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》

材料二 1955年中国人民解放军首次授衔时,在中将以上的254名将帅中,有222人,参加过长征,占总数的87%,其中:元帅9位,大将8位,上将48位,中将157位。

——《数字看长征》

乐于吃苦,不惧艰难的革命乐观主义;

勇于战斗, 无坚不摧的革命英雄主义;

重于求实, 独立自主的创新胆略;

善于团结, 顾全大局的集体主义。

主题是“一不怕苦, 二不怕死”;

最显著的特点就是革命英雄主义精神。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹