地理:3.1《区域水土流失及其治理---以黄土高原为例》第二课时 学案(鲁教版必修3)

文档属性

| 名称 | 地理:3.1《区域水土流失及其治理---以黄土高原为例》第二课时 学案(鲁教版必修3) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 230.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2009-07-22 14:58:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

地理:3.1《区域水土流失及其治理---以黄土高原为例》

第二课时 水土流失的综合治理

【目标导航】

理解水土流失综合治理的原则,分析黄土高原水土流失治理的措施和意义。

【课堂互动】

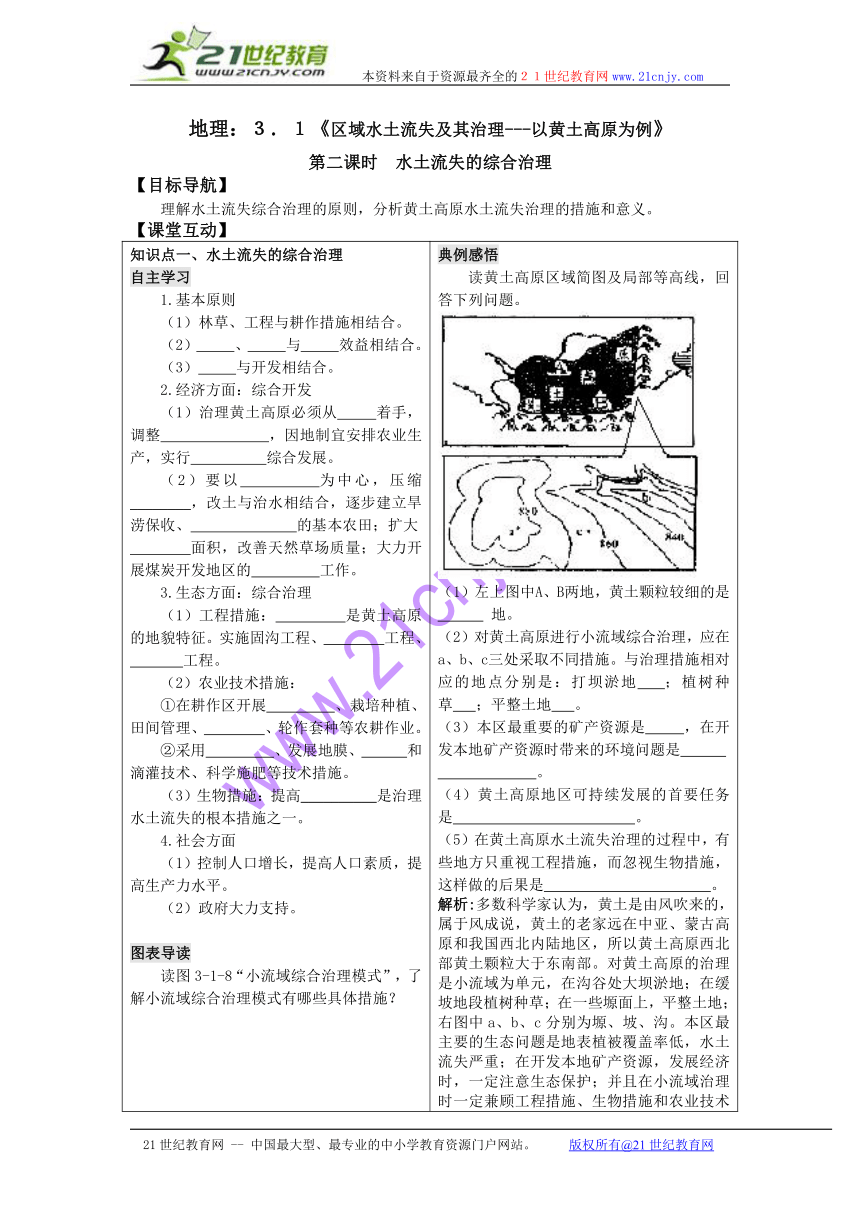

知识点一、水土流失的综合治理自主学习1.基本原则(1)林草、工程与耕作措施相结合。(2) 、 与 效益相结合。(3) 与开发相结合。2.经济方面:综合开发(1)治理黄土高原必须从 着手,调整 ,因地制宜安排农业生产,实行 综合发展。(2)要以 为中心,压缩________,改土与治水相结合,逐步建立旱涝保收、 的基本农田;扩大 面积,改善天然草场质量;大力开展煤炭开发地区的 工作。3.生态方面:综合治理(1)工程措施: 是黄土高原的地貌特征。实施固沟工程、 工程、 工程。(2)农业技术措施:①在耕作区开展 、栽培种植、田间管理、 、轮作套种等农耕作业。②采用 、发展地膜、 和滴灌技术、科学施肥等技术措施。(3)生物措施:提高__________是治理水土流失的根本措施之一。4.社会方面(1)控制人口增长,提高人口素质,提高生产力水平。(2)政府大力支持。图表导读读图3-1-8“小流域综合治理模式”,了解小流域综合治理模式有哪些具体措施?合作探究结合图3-1-8和知识窗,思考小流域综合开发治理有哪些效益?活动提示1.三位同学的观点都不够全面。黄土高原地区水土流失的影响因素是复杂的,是多种因素共同作用、共同影响而形成的,因而其治理必须是综合的,要把治理与开发相结合,治理与致富相结合。要有效地控制人口增长,要把工程措施、农业技术措施、生物措施三者并用,有机结合,效益互补。2.水土流失除自然原因外,人为原因主要有不合理的耕作制度、工程建设、开矿等引起的植被破环。减少和控制水土流失的发生主要从保护植被方面分析。 典例感悟 读黄土高原区域简图及局部等高线,回答下列问题。(1)左上图中A、B两地,黄土颗粒较细的是 地。(2)对黄土高原进行小流域综合治理,应在a、b、c三处采取不同措施。与治理措施相对应的地点分别是:打坝淤地 ;植树种草 ;平整土地 。 (3)本区最重要的矿产资源是 ,在开发本地矿产资源时带来的环境问题是 。(4)黄土高原地区可持续发展的首要任务是 。(5)在黄土高原水土流失治理的过程中,有些地方只重视工程措施,而忽视生物措施,这样做的后果是 。解析:多数科学家认为,黄土是由风吹来的,属于风成说,黄土的老家远在中亚、蒙古高原和我国西北内陆地区,所以黄土高原西北部黄土颗粒大于东南部。对黄土高原的治理是小流域为单元,在沟谷处大坝淤地;在缓坡地段植树种草;在一些塬面上,平整土地;右图中a、b、c分别为塬、坡、沟。本区最主要的生态问题是地表植被覆盖率低,水土流失严重;在开发本地矿产资源,发展经济时,一定注意生态保护;并且在小流域治理时一定兼顾工程措施、生物措施和农业技术措施等。答案:(1)B (2)b c a (3)煤炭 植被破坏 水土流失加剧(4)水土流失的治理(5)水土流失不能从根本上得到治理,洪水和泥沙会冲毁工程,造成更大的危害。变式训练 1.治理黄土高原水土流失的工程措施是( )①打坝建库 ②平整土地 ③植树造林 ④地膜覆盖 ⑤修水平梯田 ⑥抽引水灌溉A.①②③ B.④⑤⑥ C.①②⑤⑥ D.①②④⑤2.黄土高原水土保持的根本措施是( )A.平整土地 B.修水平梯田C.深耕改土 D.造林种草

【思维拓展】

石漠化的危害与成因

石漠化是指在亚热带脆弱的喀斯特地貌区,土壤严重侵蚀,岩石大面积裸露,形成的一种荒漠化生态现象。有关部门统计,目前我国石漠化面积为31.089万平方千米,并以每年2%~4%的速度扩展。石漠化的土地主要分布在广西、湖南、湖北、重庆、广东等省区,以贵州、云南、广西3省区最为严重,石漠化已成为贵州最严重的生态问题之一。

(1)石漠化的主要危害:

经济方面 土地退化,耕地撂荒或废弃;加剧了贫困状况。

生态方面 生态恶化,生产、生活条件恶劣,黔、桂、滇石漠化地区约有400万人饮水困难,许多地方丧失了生存的基本条件;自然灾害频发,损失巨大;大量泥沙淤积河床、库区,造成生态安全隐患。

社会方面 严重制约了地区社会经济的发展。

(2) 石漠化的原因:形成石漠化的原因有自然原因也有人为原因 , 更主要的是人为原因。目前形成石漠化的直接原因是过度开垦、过度樵采、过度放牧等。

【自我评价】

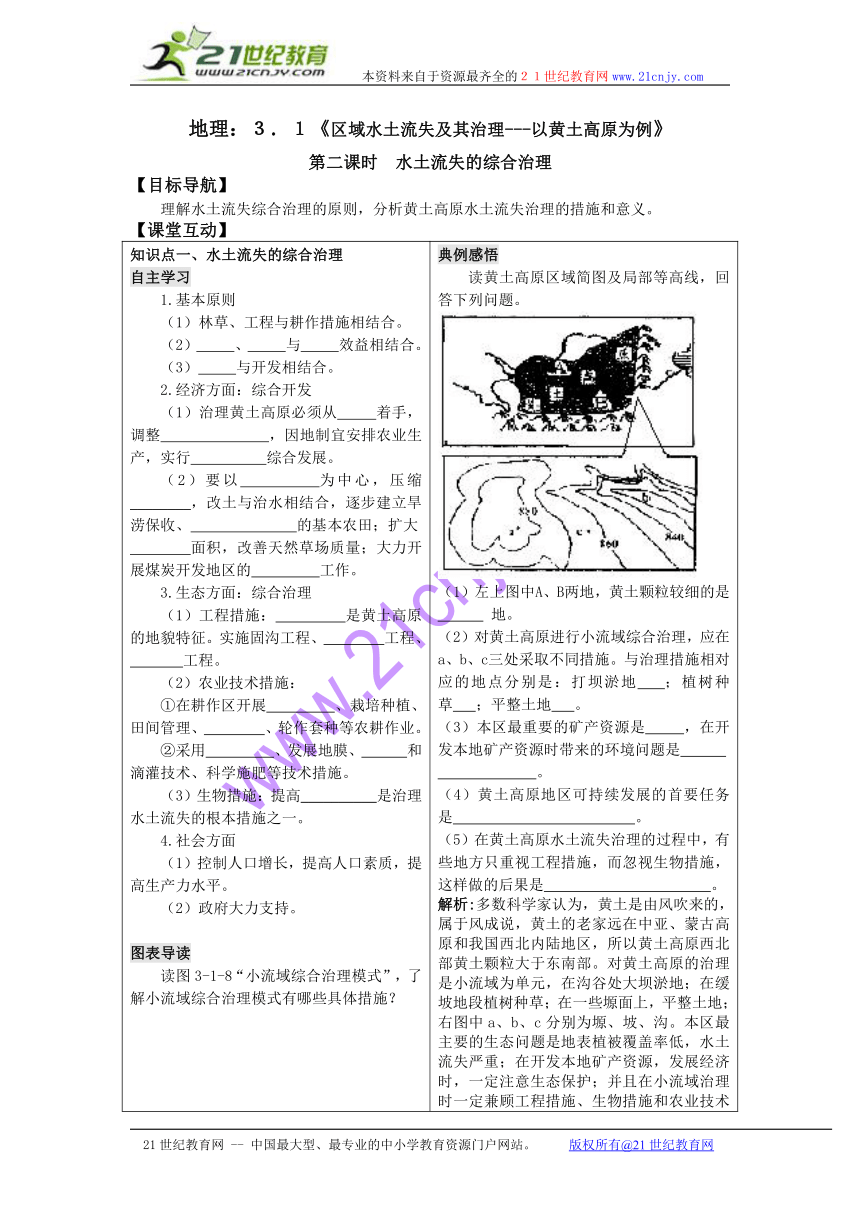

在黄土高原的缓坡上修筑梯田是该区域综合治理的一项措施。读图完成1—2题。

1.梯田田埂的水平延伸方向一般与( )

A.坡面倾斜方向一致 B.等高线基本平行

C.山谷走向基本一致 D.山脊走向基本平行

2.修筑梯田显著的改变了山坡的( )

A.形态 B.土壤类型 C.坡向 D.物质组成

读黄土高原某小流域综合治理措施图,回答3~5题。

3.小流域林草植被的主要环境效益是 ( )

A.防风、固沙、滞洪蓄水 B.蓄水拦沙、保持水土

C.绿化美化、吸烟滞尘 D.保塬护坡、固沟保肥

4.小流域综合治理中,提高土地生产率的关键性措施是( )

A.工程措施

B.生物措施

C.农业技术措施

D.水土保持措施

5.关于黄土高原小流域综合治理的叙述,正确的是( )

A.调整土地利用结构与布局,治理与开发相结合

B.重点是改造中低产田,增加粮食生产

C.全面的封山育林,退耕还牧

D.加强矿产资源开发,先发展经济,后治理生态

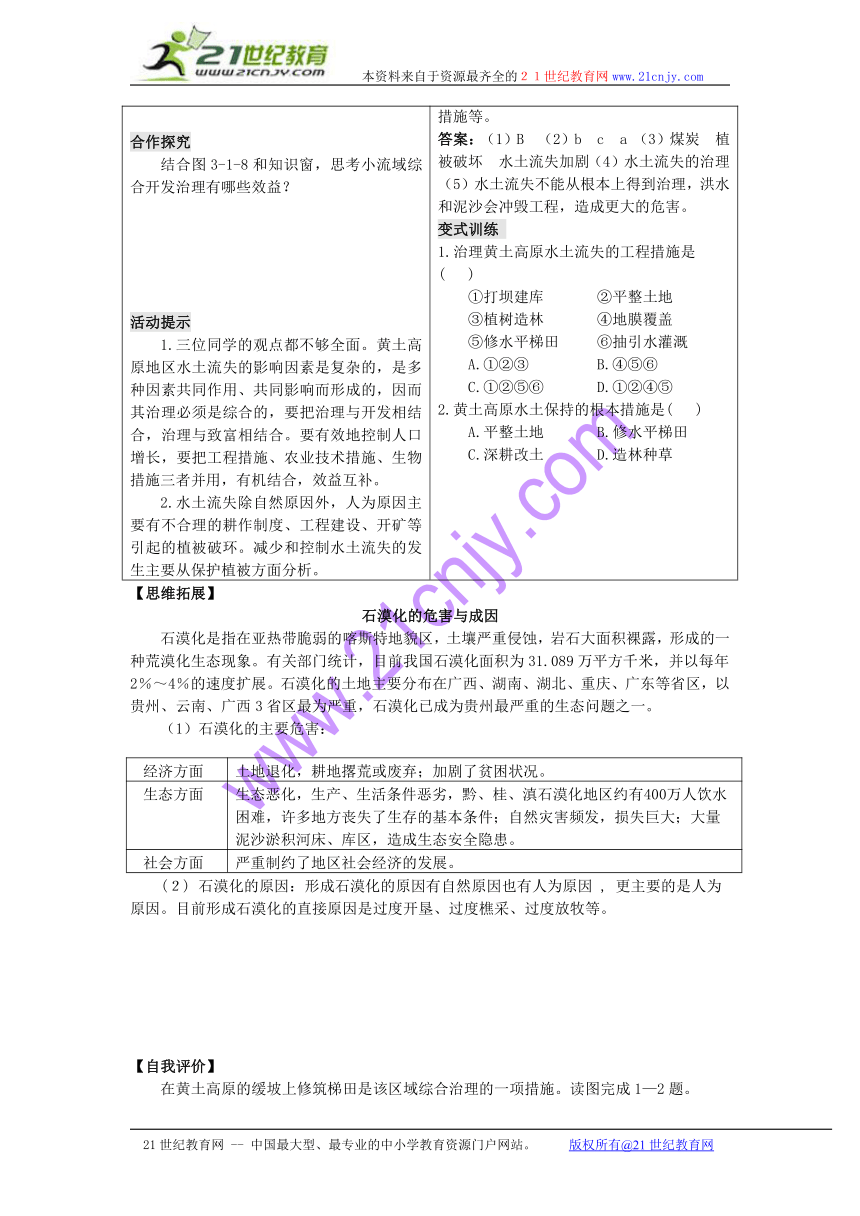

读“我国部分区域简图”,完成6—7题。

6.图例所示的某环境问题主要是( )

A.水土流失 B.土地荒漠化 C.环境污染 D.湿地破坏

7.治理该环境问题的根本措施是( )

A.退耕还林还草 B.修建水电站 C.增加灌溉面积 D.大力发展耕作业

结合下列图表资料,分析第8题。

8.关于我国土地侵蚀问题的叙述,正确的是( )

A.山西省的水土流失面积最大 B.东中部地区生态环境有所改善

C.风蚀面积主要分布在沿海省份 D.西部地区水土流失的危害更加严重

9.根据土地利用结构调整的需要,科研人员对某生态脆弱区的农业土地利用拟定了三种方案。完成下列要求。

农业用地构成(%)

方案 农耕地 果园 林地 草地 菜地

A 44.1 2.4 12.9 40.5 0.1

B 18.1 11.6 36.8 33.4 0.1

C 10.1 19.6 36.8 33.4 0.1

经济与环境效益比较

方案 侵蚀量比较*(%) 径流量比较*(%) 土地利用总收(万元/年)

3~8年内 8年以后

A 100 100 57 57

B 64 52 50 88

C 50 40 48 112

* 以方案A为比较的基准。

(1)三种方案的排序:按环境效益由大到小为________;按8年以后土地利用总收入由高到低为________。(填写代表各方案的字母)

(2)你认为哪一种方案有利于该地区农业可持续发展,并说明理由。

第二课时 水土流失的综合治理

【课堂互动】

自主学习

1.(2)经济 社会 生态 (3)治理

2.(1)合理利用土地 土地利用结构

(2)水土保持 耕作用地 高产稳产 林草种植 土地复垦

3.(1)沟谷发育 护坡 保塬

(2)①平整土地 增施肥料

②选育良种 喷灌

(3)植被覆盖率

图表导读

图3-1-8 小流域综合治理模式

(1)工程措施

打坝建库 平整土地 修基本农田 抽引水灌溉

(2)农业技术措施

深耕改土 科学施肥 选育良种 地膜覆盖 轮作套种

(3)生物措施

大力植树种草,实行乔、灌、草结合

合作探究

提示;通过工程措施和生物措施相结合,实现土不下坡,清水长流,达到了水土保持的目的,再加上农业技术措施的实施,三者有机结合,效益互补,建立良好的农业生态环境,提高经济效益,最终真正实现经济的可持续发展。

变式训练

1.C 2.D

【自我评价】

1—2思路解析:从图中可以看出,梯田田埂的延伸方向一般与等高线平行,才能起到保持水土的作用,梯田的修筑明显改变了山坡的形态。在坡地上,按等高线修梯田,将坡地改为层层平地进行耕作,不仅扩大了耕地面积,也有利于水土保持。

答案:1. B 2.A

3.解析:水土流失是黄土高原地区的主要生态问题,所以植被的主要环境功能是蓄水拦沙、保持水土,防风、固沙功能一般体现在荒漠化地区,绿化美化、吸烟滞尘功能是一般体现在城区,保塬护坡、固沟保肥是工程措施的主要功能。

答案:B

4.解析:在小流域综合治理中,工程措施、生物措施、农业技术措施三者并用,有机结合,效益互补;工程见效快,工程养林草,林草治根本,林草固工程;提高土地生产率,农业技术是关键。

答案:C

5.解析:小流域综合治理的最终目的是为了实现可持续发展,所以应从合理利用土地入手,治理与开发相结合。

答案:A

6—7.解析:本题主要考查学生读图分析问题的能力,从图中可以看出,图例所示的环境问题主要分布在干旱地区,为土地荒漠化。土地荒漠化的主要原因是人类不合理的生产活动造成植被破坏,所以治理的根本措施是退耕还林还草。

答案:6.B 7.A

8.解析:本题考查利用图形提取信息、分析信息的能力。从图表中可以看出我国东中部水土流失面积有所减少,反应了生态环境有所改善。

答案:B

9.解析:黄土高原地区水土流失的影响因素是复杂的,是多种因素共同作用、共同影响而形成的,因而其治理必须是综合的,要把治理与开发相结合,治理与致富相结合。在选择治理方案时,即应关注环境效益和经济效益,也应该关注对农户生活水平的影响,实现经济社会与环境保护的协调发展。

答案:(1)CBA CBA

(2)本题可在B、C方案中任选一种

若选B方案,理由:该方案环境效益较高,且土地利用方式改变后,3~8年内土地利用总收入减少较小,对农户生活水平影响不大,8年后土地利用总收入有较大提高。

若选C方案,理由:该方案环境效益最高。3~8年内土地利用总收入减少较多,对农户生活水平有较大影响。8年后土地利用总收入最高。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

地理:3.1《区域水土流失及其治理---以黄土高原为例》

第二课时 水土流失的综合治理

【目标导航】

理解水土流失综合治理的原则,分析黄土高原水土流失治理的措施和意义。

【课堂互动】

知识点一、水土流失的综合治理自主学习1.基本原则(1)林草、工程与耕作措施相结合。(2) 、 与 效益相结合。(3) 与开发相结合。2.经济方面:综合开发(1)治理黄土高原必须从 着手,调整 ,因地制宜安排农业生产,实行 综合发展。(2)要以 为中心,压缩________,改土与治水相结合,逐步建立旱涝保收、 的基本农田;扩大 面积,改善天然草场质量;大力开展煤炭开发地区的 工作。3.生态方面:综合治理(1)工程措施: 是黄土高原的地貌特征。实施固沟工程、 工程、 工程。(2)农业技术措施:①在耕作区开展 、栽培种植、田间管理、 、轮作套种等农耕作业。②采用 、发展地膜、 和滴灌技术、科学施肥等技术措施。(3)生物措施:提高__________是治理水土流失的根本措施之一。4.社会方面(1)控制人口增长,提高人口素质,提高生产力水平。(2)政府大力支持。图表导读读图3-1-8“小流域综合治理模式”,了解小流域综合治理模式有哪些具体措施?合作探究结合图3-1-8和知识窗,思考小流域综合开发治理有哪些效益?活动提示1.三位同学的观点都不够全面。黄土高原地区水土流失的影响因素是复杂的,是多种因素共同作用、共同影响而形成的,因而其治理必须是综合的,要把治理与开发相结合,治理与致富相结合。要有效地控制人口增长,要把工程措施、农业技术措施、生物措施三者并用,有机结合,效益互补。2.水土流失除自然原因外,人为原因主要有不合理的耕作制度、工程建设、开矿等引起的植被破环。减少和控制水土流失的发生主要从保护植被方面分析。 典例感悟 读黄土高原区域简图及局部等高线,回答下列问题。(1)左上图中A、B两地,黄土颗粒较细的是 地。(2)对黄土高原进行小流域综合治理,应在a、b、c三处采取不同措施。与治理措施相对应的地点分别是:打坝淤地 ;植树种草 ;平整土地 。 (3)本区最重要的矿产资源是 ,在开发本地矿产资源时带来的环境问题是 。(4)黄土高原地区可持续发展的首要任务是 。(5)在黄土高原水土流失治理的过程中,有些地方只重视工程措施,而忽视生物措施,这样做的后果是 。解析:多数科学家认为,黄土是由风吹来的,属于风成说,黄土的老家远在中亚、蒙古高原和我国西北内陆地区,所以黄土高原西北部黄土颗粒大于东南部。对黄土高原的治理是小流域为单元,在沟谷处大坝淤地;在缓坡地段植树种草;在一些塬面上,平整土地;右图中a、b、c分别为塬、坡、沟。本区最主要的生态问题是地表植被覆盖率低,水土流失严重;在开发本地矿产资源,发展经济时,一定注意生态保护;并且在小流域治理时一定兼顾工程措施、生物措施和农业技术措施等。答案:(1)B (2)b c a (3)煤炭 植被破坏 水土流失加剧(4)水土流失的治理(5)水土流失不能从根本上得到治理,洪水和泥沙会冲毁工程,造成更大的危害。变式训练 1.治理黄土高原水土流失的工程措施是( )①打坝建库 ②平整土地 ③植树造林 ④地膜覆盖 ⑤修水平梯田 ⑥抽引水灌溉A.①②③ B.④⑤⑥ C.①②⑤⑥ D.①②④⑤2.黄土高原水土保持的根本措施是( )A.平整土地 B.修水平梯田C.深耕改土 D.造林种草

【思维拓展】

石漠化的危害与成因

石漠化是指在亚热带脆弱的喀斯特地貌区,土壤严重侵蚀,岩石大面积裸露,形成的一种荒漠化生态现象。有关部门统计,目前我国石漠化面积为31.089万平方千米,并以每年2%~4%的速度扩展。石漠化的土地主要分布在广西、湖南、湖北、重庆、广东等省区,以贵州、云南、广西3省区最为严重,石漠化已成为贵州最严重的生态问题之一。

(1)石漠化的主要危害:

经济方面 土地退化,耕地撂荒或废弃;加剧了贫困状况。

生态方面 生态恶化,生产、生活条件恶劣,黔、桂、滇石漠化地区约有400万人饮水困难,许多地方丧失了生存的基本条件;自然灾害频发,损失巨大;大量泥沙淤积河床、库区,造成生态安全隐患。

社会方面 严重制约了地区社会经济的发展。

(2) 石漠化的原因:形成石漠化的原因有自然原因也有人为原因 , 更主要的是人为原因。目前形成石漠化的直接原因是过度开垦、过度樵采、过度放牧等。

【自我评价】

在黄土高原的缓坡上修筑梯田是该区域综合治理的一项措施。读图完成1—2题。

1.梯田田埂的水平延伸方向一般与( )

A.坡面倾斜方向一致 B.等高线基本平行

C.山谷走向基本一致 D.山脊走向基本平行

2.修筑梯田显著的改变了山坡的( )

A.形态 B.土壤类型 C.坡向 D.物质组成

读黄土高原某小流域综合治理措施图,回答3~5题。

3.小流域林草植被的主要环境效益是 ( )

A.防风、固沙、滞洪蓄水 B.蓄水拦沙、保持水土

C.绿化美化、吸烟滞尘 D.保塬护坡、固沟保肥

4.小流域综合治理中,提高土地生产率的关键性措施是( )

A.工程措施

B.生物措施

C.农业技术措施

D.水土保持措施

5.关于黄土高原小流域综合治理的叙述,正确的是( )

A.调整土地利用结构与布局,治理与开发相结合

B.重点是改造中低产田,增加粮食生产

C.全面的封山育林,退耕还牧

D.加强矿产资源开发,先发展经济,后治理生态

读“我国部分区域简图”,完成6—7题。

6.图例所示的某环境问题主要是( )

A.水土流失 B.土地荒漠化 C.环境污染 D.湿地破坏

7.治理该环境问题的根本措施是( )

A.退耕还林还草 B.修建水电站 C.增加灌溉面积 D.大力发展耕作业

结合下列图表资料,分析第8题。

8.关于我国土地侵蚀问题的叙述,正确的是( )

A.山西省的水土流失面积最大 B.东中部地区生态环境有所改善

C.风蚀面积主要分布在沿海省份 D.西部地区水土流失的危害更加严重

9.根据土地利用结构调整的需要,科研人员对某生态脆弱区的农业土地利用拟定了三种方案。完成下列要求。

农业用地构成(%)

方案 农耕地 果园 林地 草地 菜地

A 44.1 2.4 12.9 40.5 0.1

B 18.1 11.6 36.8 33.4 0.1

C 10.1 19.6 36.8 33.4 0.1

经济与环境效益比较

方案 侵蚀量比较*(%) 径流量比较*(%) 土地利用总收(万元/年)

3~8年内 8年以后

A 100 100 57 57

B 64 52 50 88

C 50 40 48 112

* 以方案A为比较的基准。

(1)三种方案的排序:按环境效益由大到小为________;按8年以后土地利用总收入由高到低为________。(填写代表各方案的字母)

(2)你认为哪一种方案有利于该地区农业可持续发展,并说明理由。

第二课时 水土流失的综合治理

【课堂互动】

自主学习

1.(2)经济 社会 生态 (3)治理

2.(1)合理利用土地 土地利用结构

(2)水土保持 耕作用地 高产稳产 林草种植 土地复垦

3.(1)沟谷发育 护坡 保塬

(2)①平整土地 增施肥料

②选育良种 喷灌

(3)植被覆盖率

图表导读

图3-1-8 小流域综合治理模式

(1)工程措施

打坝建库 平整土地 修基本农田 抽引水灌溉

(2)农业技术措施

深耕改土 科学施肥 选育良种 地膜覆盖 轮作套种

(3)生物措施

大力植树种草,实行乔、灌、草结合

合作探究

提示;通过工程措施和生物措施相结合,实现土不下坡,清水长流,达到了水土保持的目的,再加上农业技术措施的实施,三者有机结合,效益互补,建立良好的农业生态环境,提高经济效益,最终真正实现经济的可持续发展。

变式训练

1.C 2.D

【自我评价】

1—2思路解析:从图中可以看出,梯田田埂的延伸方向一般与等高线平行,才能起到保持水土的作用,梯田的修筑明显改变了山坡的形态。在坡地上,按等高线修梯田,将坡地改为层层平地进行耕作,不仅扩大了耕地面积,也有利于水土保持。

答案:1. B 2.A

3.解析:水土流失是黄土高原地区的主要生态问题,所以植被的主要环境功能是蓄水拦沙、保持水土,防风、固沙功能一般体现在荒漠化地区,绿化美化、吸烟滞尘功能是一般体现在城区,保塬护坡、固沟保肥是工程措施的主要功能。

答案:B

4.解析:在小流域综合治理中,工程措施、生物措施、农业技术措施三者并用,有机结合,效益互补;工程见效快,工程养林草,林草治根本,林草固工程;提高土地生产率,农业技术是关键。

答案:C

5.解析:小流域综合治理的最终目的是为了实现可持续发展,所以应从合理利用土地入手,治理与开发相结合。

答案:A

6—7.解析:本题主要考查学生读图分析问题的能力,从图中可以看出,图例所示的环境问题主要分布在干旱地区,为土地荒漠化。土地荒漠化的主要原因是人类不合理的生产活动造成植被破坏,所以治理的根本措施是退耕还林还草。

答案:6.B 7.A

8.解析:本题考查利用图形提取信息、分析信息的能力。从图表中可以看出我国东中部水土流失面积有所减少,反应了生态环境有所改善。

答案:B

9.解析:黄土高原地区水土流失的影响因素是复杂的,是多种因素共同作用、共同影响而形成的,因而其治理必须是综合的,要把治理与开发相结合,治理与致富相结合。在选择治理方案时,即应关注环境效益和经济效益,也应该关注对农户生活水平的影响,实现经济社会与环境保护的协调发展。

答案:(1)CBA CBA

(2)本题可在B、C方案中任选一种

若选B方案,理由:该方案环境效益较高,且土地利用方式改变后,3~8年内土地利用总收入减少较小,对农户生活水平影响不大,8年后土地利用总收入有较大提高。

若选C方案,理由:该方案环境效益最高。3~8年内土地利用总收入减少较多,对农户生活水平有较大影响。8年后土地利用总收入最高。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网