必修1:圈层相互作用案例分析-剖析桂林“山水”的成因(鲁教版)

文档属性

| 名称 | 必修1:圈层相互作用案例分析-剖析桂林“山水”的成因(鲁教版) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 16.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2009-07-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第三节 圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因

【学习目标】

1、阅读课本相关内容,了解“过去的全球气候变化”,完成下列要求:联系化学知识,认识2、喀斯特地貌发育的基本条件,激发探究地理问题的动机,培养求真求实的科学态度。

3、通过展示图片或播放音像资料,了解喀斯特地貌的基本形态,提高地理审美情趣,增强热爱祖国大好河山的情感。

4、剖析桂林“山水”的成因,说明地理环境的形成和演变是圈层间相互作用的结果,进一步理解地理环境的整体性。

活动1:桂林山水是典型的喀斯特地貌。阅读课本“认识喀斯特地貌”标题下的内容,完成下列要求。

(1)说一说什么叫喀斯特。

(2)写出喀斯特作用的方程式,归纳其作用的本质是含有 的水对 岩石的 和 作用。

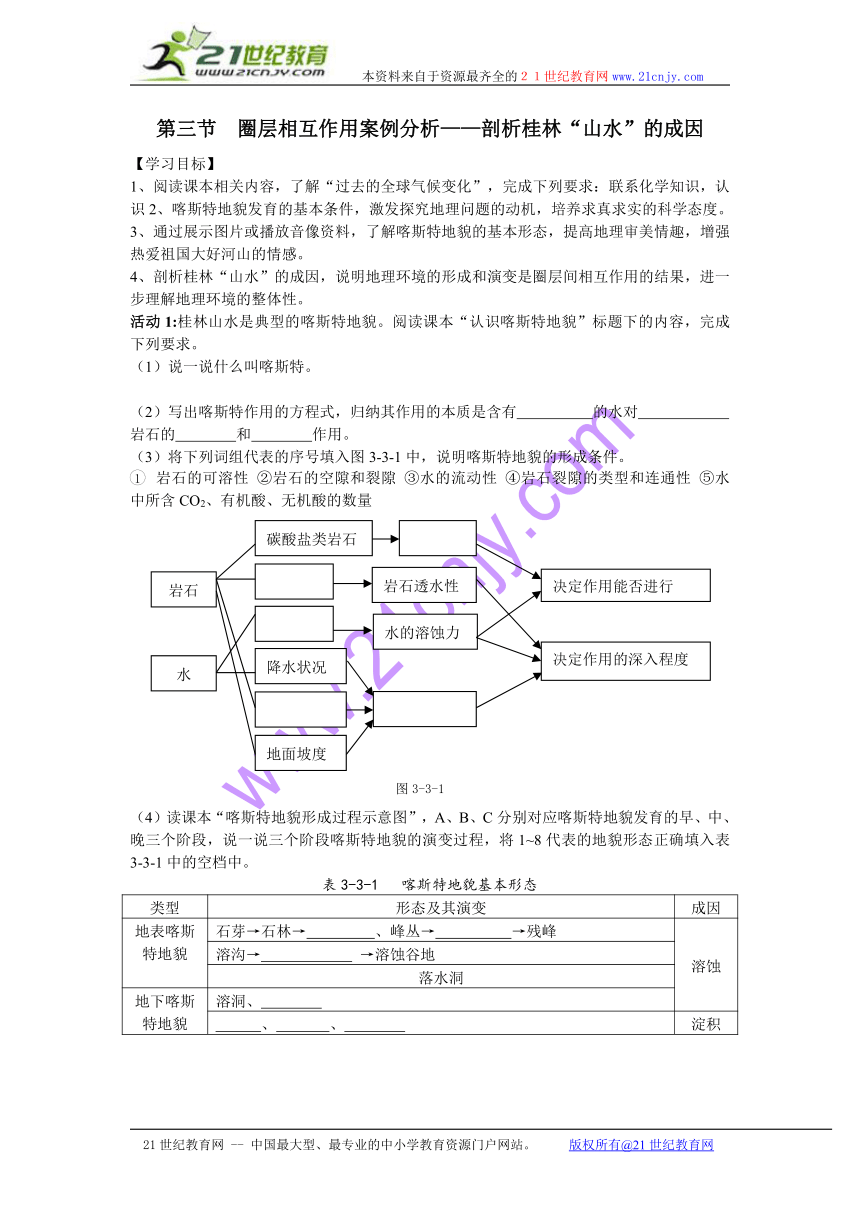

(3)将下列词组代表的序号填入图3-3-1中,说明喀斯特地貌的形成条件。

1 岩石的可溶性 ②岩石的空隙和裂隙 ③水的流动性 ④岩石裂隙的类型和连通性 ⑤水中所含CO2、有机酸、无机酸的数量

(4)读课本“喀斯特地貌形成过程示意图”,A、B、C分别对应喀斯特地貌发育的早、中、晚三个阶段,说一说三个阶段喀斯特地貌的演变过程,将1~8代表的地貌形态正确填入表3-3-1中的空档中。

表3-3-1 喀斯特地貌基本形态

类型 形态及其演变 成因

地表喀斯特地貌 石芽→石林→ 、峰丛→ →残峰 溶蚀

溶沟→ →溶蚀谷地

落水洞

地下喀斯特地貌 溶洞、

、 、 淀积

活动2:读课本“桂林及周边地区地形图”,分析桂林所处的经纬度位置对气候和植被的影响、地形对流水作用的影响,并联系桂林地区的岩石类型,剖析其“山水”成因。(1)在下图中写出桂林地区利于喀斯特地貌形成的地理环境特点,说一说各圈层之间是怎样相互作用的。

(2)分析桂林的喀斯特地貌给该地区人类活动带来哪些影响?

有利影响:

不利影响:

活动3:阅读下面的资料,比较澳大利亚东南沿海和云贵高原的自然条件,从地理环境整体性的角度,分析桉树引种到云贵高原后产生与原产地截然不同环境效益的主要原因。

资料:桉树的突出特点之一是能够通过叶面的蒸腾作用,将大量的地下水快速地输送到大气中,当地下水位下降时,它的根系又能够快速追随地下水位的变化向深处生长,因此,它有地下“抽水机”的绰号。桉叶油也有一定的经济价值。桉树生长在澳大利亚东部沿海和东南部地区,有良好的生态效益。引种到我国的云贵高原后,却引发了令人头痛的生态问题——生长地区的地下水位大幅下降,桉树林内及附近草本和灌木大量枯死……

【典型例题】阅读下面材料,回答问题:

徐霞客在考察了湖广、广西、贵州、云南后,对这一带发育的峰林地貌作了总结:“峭峰离立,分行竟颖”“磅礴数千里,为西南奇胜”。他还指出这“磅礴数千里”的岩溶地貌,并不是一成不变,而是各省有各省的特点:广西之山的特点是“有纯石者,有间石者,各自分行独挺,不相混杂”;云南之山,“皆土峰绦绕,间有缀石,亦十不一、二,故环洼为多”;贵州之山,则“介于二者之间,独以逼耸见奇”。又说“云南之山,惟多土,故多壅流成海,而流多浑浊”;广西“惟多石,故多穿穴之流,而水悉澄清”;至贵州则“介于二者之间”。

——选自《徐霞客游记导读》

(1)徐霞客是 (朝代)人,著名的地理学家。

(2)比《徐霞客游记》更早记录溶洞的著作包括成书于战国时期的《 》和北魏郦道元的《 》等。

(3)写出岩溶地貌形成的化学反应方程式 。

(4)西南地区岩溶地貌发育的主要自然条件是什么?

。

【课堂小结】

图3-3-1

碳酸盐类岩石

岩石透水性

水的溶蚀力

降水状况

地面坡度

决定作用能否进行

决定作用的深入程度

岩石

水

岩石圈特点:

大气圈特点:

水 圈特点:

生物圈特点:

桂林地区

相互作用

圈层相互作用案例分析

认识喀斯特地貌

名称的由来

形成的基本条件

岩石条件

水的条件

地貌类型

地面

地下

剖析桂林“山水”的成因

岩石条件

气候条件

水文条件

生物条件

相互作用

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第三节 圈层相互作用案例分析——剖析桂林“山水”的成因

【学习目标】

1、阅读课本相关内容,了解“过去的全球气候变化”,完成下列要求:联系化学知识,认识2、喀斯特地貌发育的基本条件,激发探究地理问题的动机,培养求真求实的科学态度。

3、通过展示图片或播放音像资料,了解喀斯特地貌的基本形态,提高地理审美情趣,增强热爱祖国大好河山的情感。

4、剖析桂林“山水”的成因,说明地理环境的形成和演变是圈层间相互作用的结果,进一步理解地理环境的整体性。

活动1:桂林山水是典型的喀斯特地貌。阅读课本“认识喀斯特地貌”标题下的内容,完成下列要求。

(1)说一说什么叫喀斯特。

(2)写出喀斯特作用的方程式,归纳其作用的本质是含有 的水对 岩石的 和 作用。

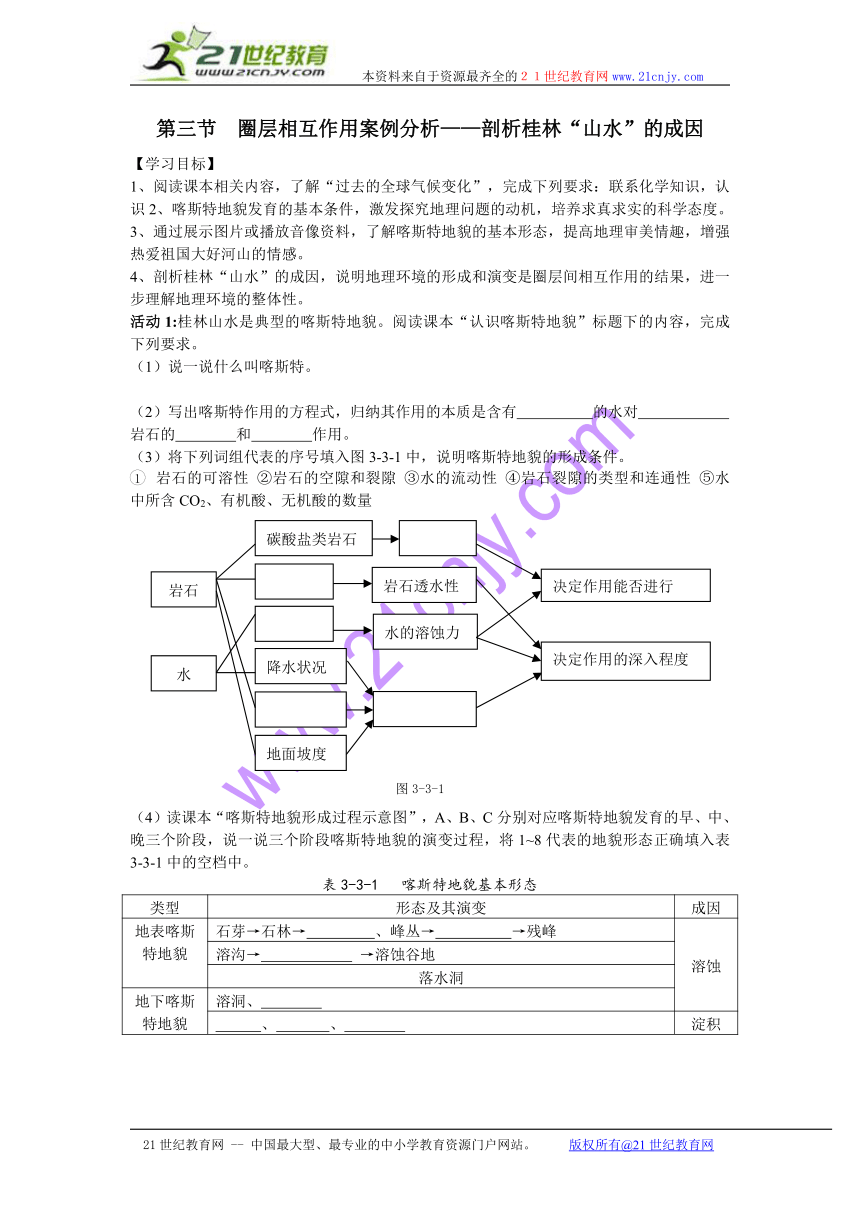

(3)将下列词组代表的序号填入图3-3-1中,说明喀斯特地貌的形成条件。

1 岩石的可溶性 ②岩石的空隙和裂隙 ③水的流动性 ④岩石裂隙的类型和连通性 ⑤水中所含CO2、有机酸、无机酸的数量

(4)读课本“喀斯特地貌形成过程示意图”,A、B、C分别对应喀斯特地貌发育的早、中、晚三个阶段,说一说三个阶段喀斯特地貌的演变过程,将1~8代表的地貌形态正确填入表3-3-1中的空档中。

表3-3-1 喀斯特地貌基本形态

类型 形态及其演变 成因

地表喀斯特地貌 石芽→石林→ 、峰丛→ →残峰 溶蚀

溶沟→ →溶蚀谷地

落水洞

地下喀斯特地貌 溶洞、

、 、 淀积

活动2:读课本“桂林及周边地区地形图”,分析桂林所处的经纬度位置对气候和植被的影响、地形对流水作用的影响,并联系桂林地区的岩石类型,剖析其“山水”成因。(1)在下图中写出桂林地区利于喀斯特地貌形成的地理环境特点,说一说各圈层之间是怎样相互作用的。

(2)分析桂林的喀斯特地貌给该地区人类活动带来哪些影响?

有利影响:

不利影响:

活动3:阅读下面的资料,比较澳大利亚东南沿海和云贵高原的自然条件,从地理环境整体性的角度,分析桉树引种到云贵高原后产生与原产地截然不同环境效益的主要原因。

资料:桉树的突出特点之一是能够通过叶面的蒸腾作用,将大量的地下水快速地输送到大气中,当地下水位下降时,它的根系又能够快速追随地下水位的变化向深处生长,因此,它有地下“抽水机”的绰号。桉叶油也有一定的经济价值。桉树生长在澳大利亚东部沿海和东南部地区,有良好的生态效益。引种到我国的云贵高原后,却引发了令人头痛的生态问题——生长地区的地下水位大幅下降,桉树林内及附近草本和灌木大量枯死……

【典型例题】阅读下面材料,回答问题:

徐霞客在考察了湖广、广西、贵州、云南后,对这一带发育的峰林地貌作了总结:“峭峰离立,分行竟颖”“磅礴数千里,为西南奇胜”。他还指出这“磅礴数千里”的岩溶地貌,并不是一成不变,而是各省有各省的特点:广西之山的特点是“有纯石者,有间石者,各自分行独挺,不相混杂”;云南之山,“皆土峰绦绕,间有缀石,亦十不一、二,故环洼为多”;贵州之山,则“介于二者之间,独以逼耸见奇”。又说“云南之山,惟多土,故多壅流成海,而流多浑浊”;广西“惟多石,故多穿穴之流,而水悉澄清”;至贵州则“介于二者之间”。

——选自《徐霞客游记导读》

(1)徐霞客是 (朝代)人,著名的地理学家。

(2)比《徐霞客游记》更早记录溶洞的著作包括成书于战国时期的《 》和北魏郦道元的《 》等。

(3)写出岩溶地貌形成的化学反应方程式 。

(4)西南地区岩溶地貌发育的主要自然条件是什么?

。

【课堂小结】

图3-3-1

碳酸盐类岩石

岩石透水性

水的溶蚀力

降水状况

地面坡度

决定作用能否进行

决定作用的深入程度

岩石

水

岩石圈特点:

大气圈特点:

水 圈特点:

生物圈特点:

桂林地区

相互作用

圈层相互作用案例分析

认识喀斯特地貌

名称的由来

形成的基本条件

岩石条件

水的条件

地貌类型

地面

地下

剖析桂林“山水”的成因

岩石条件

气候条件

水文条件

生物条件

相互作用

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录