人教版必修一期中考试复习:第一1至第12课(共37张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修一期中考试复习:第一1至第12课(共37张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-11-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

高一期中考试总结

2019制作

中国古代早期政治制度的特点

1.血缘纽带,家国同构

2.神权与王权相结合

(迷信色彩浓厚)

3.尚未集权,尚未专制

4.贵族政治,等级森严

5.前后沿袭,稳定延续

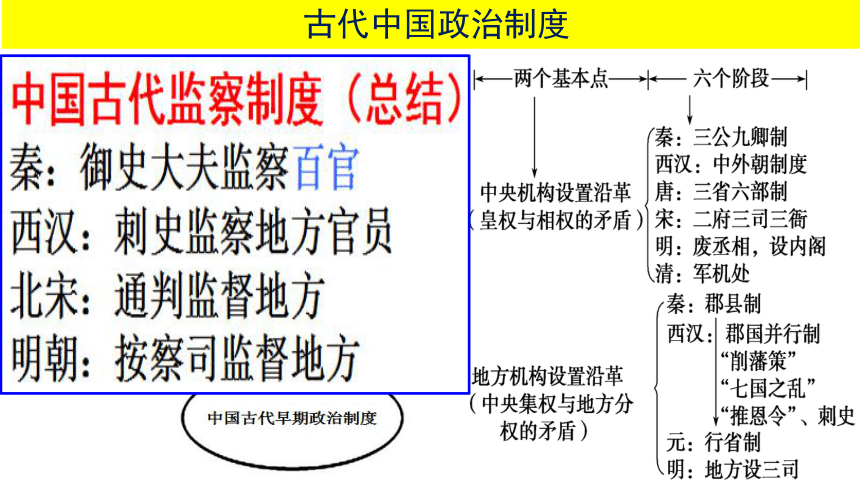

古代中国政治制度

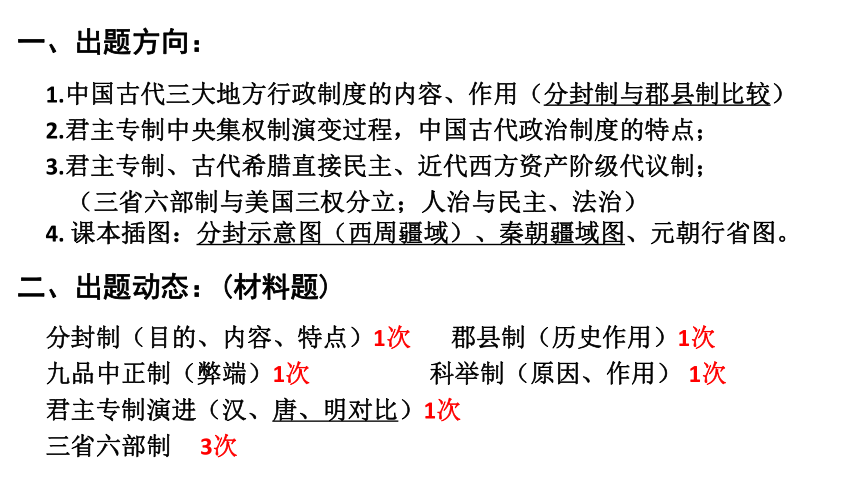

一、出题方向:

1.中国古代三大地方行政制度的内容、作用(分封制与郡县制比较)

2.君主专制中央集权制演变过程,中国古代政治制度的特点;

3.君主专制、古代希腊直接民主、近代西方资产阶级代议制;

(三省六部制与美国三权分立;人治与民主、法治)

4. 课本插图:分封示意图(西周疆域)、秦朝疆域图、元朝行省图。

二、出题动态:(材料题)

分封制(目的、内容、特点)1次 郡县制(历史作用)1次

九品中正制(弊端)1次 科举制(原因、作用) 1次

君主专制演进(汉、唐、明对比)1次

三省六部制 3次

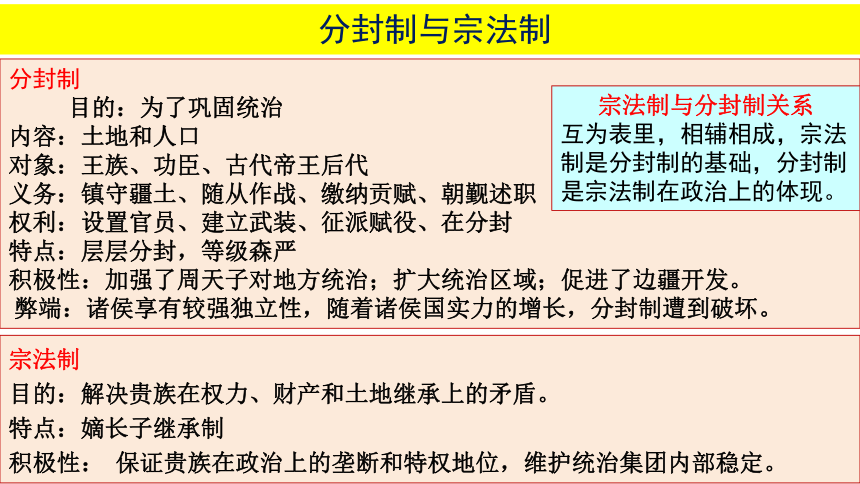

分封制

目的:为了巩固统治

内容:土地和人口

对象:王族、功臣、古代帝王后代

义务:镇守疆土、随从作战、缴纳贡赋、朝觐述职

权利:设置官员、建立武装、征派赋役、在分封

特点:层层分封,等级森严

积极性:加强了周天子对地方统治;扩大统治区域;促进了边疆开发。

弊端:诸侯享有较强独立性,随着诸侯国实力的增长,分封制遭到破坏。

分封制与宗法制

宗法制

目的:解决贵族在权力、财产和土地继承上的矛盾。

特点:嫡长子继承制

积极性: 保证贵族在政治上的垄断和特权地位,维护统治集团内部稳定。

宗法制与分封制关系

互为表里,相辅相成,宗法制是分封制的基础,分封制是宗法制在政治上的体现。

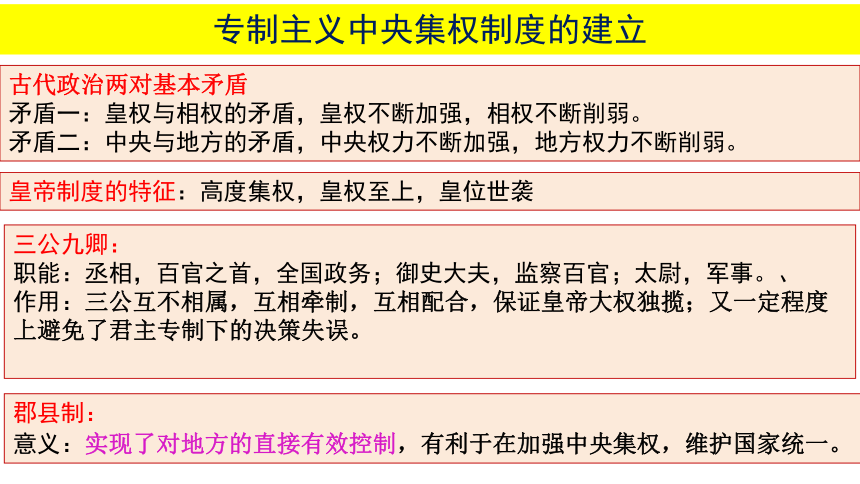

专制主义中央集权制度的建立

古代政治两对基本矛盾

矛盾一:皇权与相权的矛盾,皇权不断加强,相权不断削弱。

矛盾二:中央与地方的矛盾,中央权力不断加强,地方权力不断削弱。

皇帝制度的特征:高度集权,皇权至上,皇位世袭

三公九卿:

职能:丞相,百官之首,全国政务;御史大夫,监察百官;太尉,军事。、

作用:三公互不相属,互相牵制,互相配合,保证皇帝大权独揽;又一定程度上避免了君主专制下的决策失误。

郡县制:

意义:实现了对地方的直接有效控制,有利于在加强中央集权,维护国家统一。

专制主义中央集权制度的建立

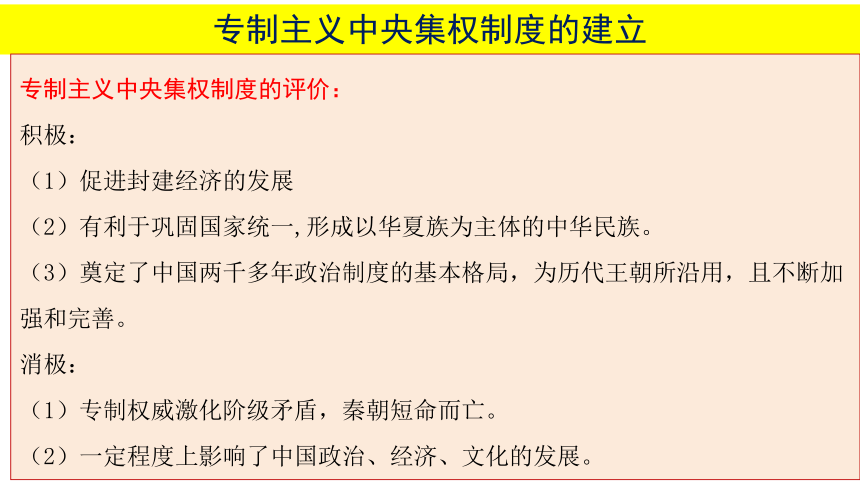

专制主义中央集权制度的评价:

积极:

(1)促进封建经济的发展

(2)有利于巩固国家统一,形成以华夏族为主体的中华民族。

(3)奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝所沿用,且不断加强和完善。

消极:

(1)专制权威激化阶级矛盾,秦朝短命而亡。

(2)一定程度上影响了中国政治、经济、文化的发展。

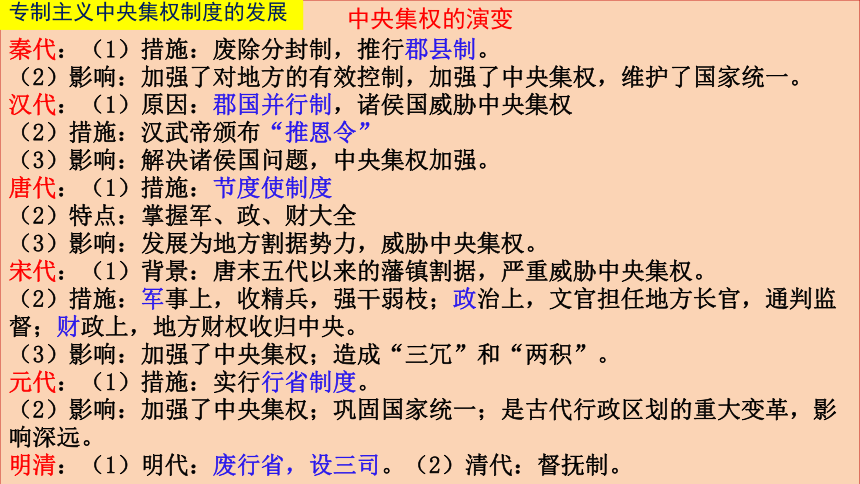

中央集权的演变

秦代:(1)措施:废除分封制,推行郡县制。

(2)影响:加强了对地方的有效控制,加强了中央集权,维护了国家统一。

汉代:(1)原因:郡国并行制,诸侯国威胁中央集权

(2)措施:汉武帝颁布“推恩令”

(3)影响:解决诸侯国问题,中央集权加强。

唐代:(1)措施:节度使制度

(2)特点:掌握军、政、财大全

(3)影响:发展为地方割据势力,威胁中央集权。

宋代:(1)背景:唐末五代以来的藩镇割据,严重威胁中央集权。

(2)措施:军事上,收精兵,强干弱枝;政治上,文官担任地方长官,通判监

督;财政上,地方财权收归中央。

(3)影响:加强了中央集权;造成“三冗”和“两积”。

元代:(1)措施:实行行省制度。

(2)影响:加强了中央集权;巩固国家统一;是古代行政区划的重大变革,影

响深远。

明清:(1)明代:废行省,设三司。(2)清代:督抚制。

专制主义中央集权制度的发展

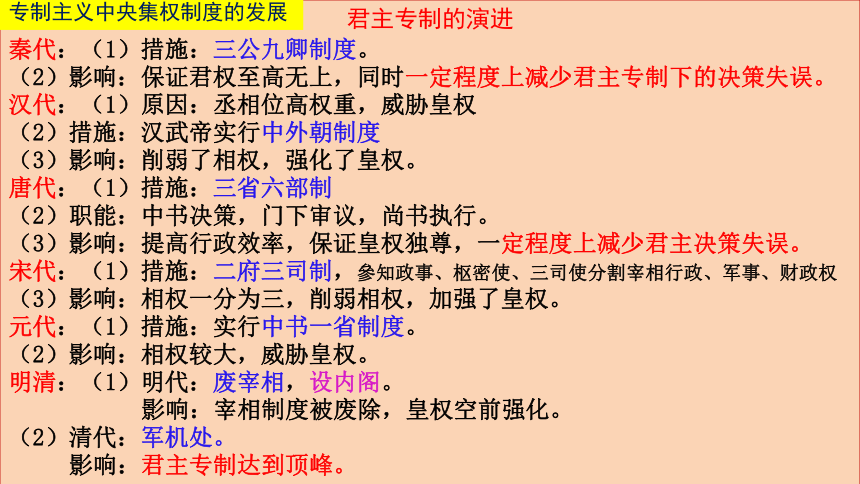

君主专制的演进

秦代:(1)措施:三公九卿制度。

(2)影响:保证君权至高无上,同时一定程度上减少君主专制下的决策失误。

汉代:(1)原因:丞相位高权重,威胁皇权

(2)措施:汉武帝实行中外朝制度

(3)影响:削弱了相权,强化了皇权。

唐代:(1)措施:三省六部制

(2)职能:中书决策,门下审议,尚书执行。

(3)影响:提高行政效率,保证皇权独尊,一定程度上减少君主决策失误。

宋代:(1)措施:二府三司制,參知政事、枢密使、三司使分割宰相行政、军事、财政权

(3)影响:相权一分为三,削弱相权,加强了皇权。

元代:(1)措施:实行中书一省制度。

(2)影响:相权较大,威胁皇权。

明清:(1)明代:废宰相,设内阁。

影响:宰相制度被废除,皇权空前强化。

(2)清代:军机处。

影响:君主专制达到顶峰。

专制主义中央集权制度的发展

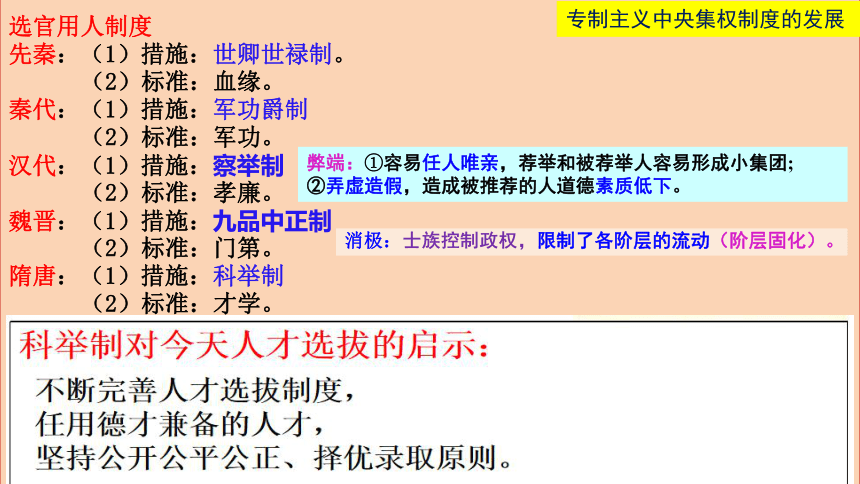

选官用人制度

先秦:(1)措施:世卿世禄制。

(2)标准:血缘。

秦代:(1)措施:军功爵制

(2)标准:军功。

汉代:(1)措施:察举制

(2)标准:孝廉。

魏晋:(1)措施:九品中正制

(2)标准:门第。

隋唐:(1)措施:科举制

(2)标准:才学。

(3)影响:积极性:①是封建选官用人制度的一大进步。②把读书、考试、做官紧密联系起来,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源、提高官员文化素质,也有利于扩大统治基础。③它把选官用人权力,从世家大族手中集中到中央,大大加强了中央集权。④促进了教育与文化的发展。⑤这一制度一直为后代沿用,影响深远。

消极性:明清以后的八股取士束缚人的思想,阻碍科技发展,不利社会转型。

弊端:①容易任人唯亲,荐举和被荐举人容易形成小集团;

②弄虚造假,造成被推荐的人道德素质低下。

专制主义中央集权制度的发展

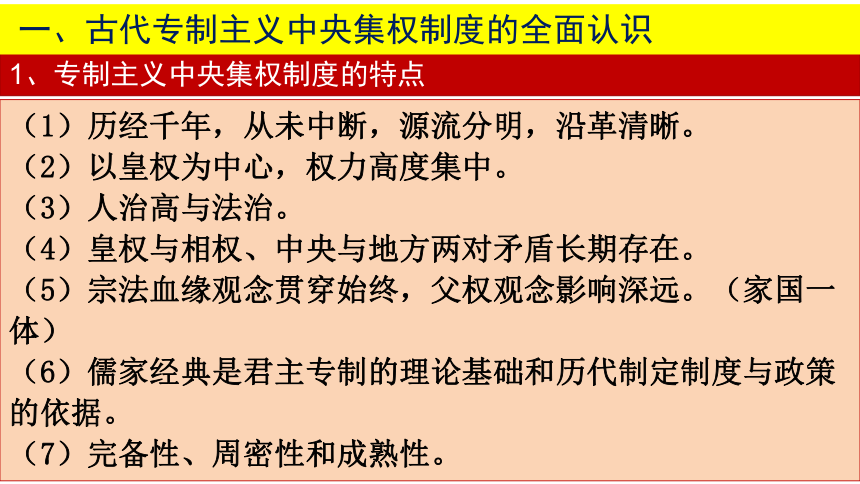

1、专制主义中央集权制度的特点

一、古代专制主义中央集权制度的全面认识

(1)历经千年,从未中断,源流分明,沿革清晰。

(2)以皇权为中心,权力高度集中。

(3)人治高与法治。

(4)皇权与相权、中央与地方两对矛盾长期存在。

(5)宗法血缘观念贯穿始终,父权观念影响深远。(家国一体)

(6)儒家经典是君主专制的理论基础和历代制定制度与政策的依据。

(7)完备性、周密性和成熟性。

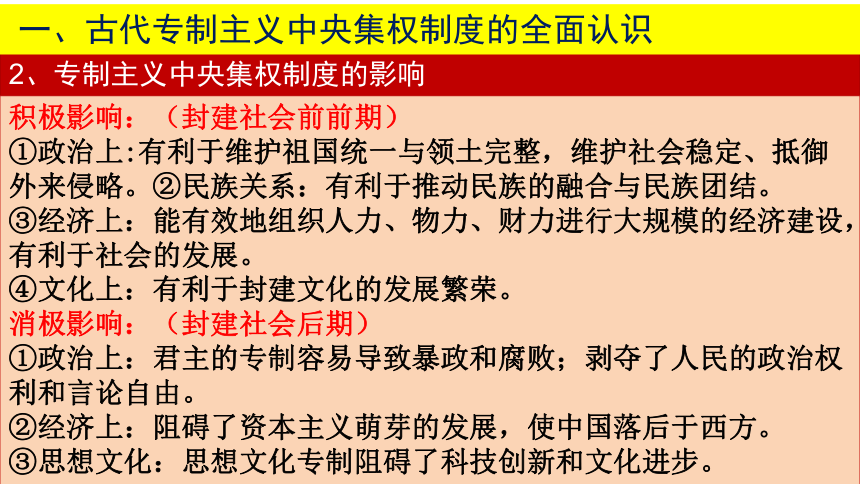

2、专制主义中央集权制度的影响

一、古代专制主义中央集权制度的全面认识

积极影响:(封建社会前前期)

①政治上:有利于维护祖国统一与领土完整,维护社会稳定、抵御外来侵略。②民族关系:有利于推动民族的融合与民族团结。

③经济上:能有效地组织人力、物力、财力进行大规模的经济建设,有利于社会的发展。

④文化上:有利于封建文化的发展繁荣。

消极影响:(封建社会后期)

①政治上:君主的专制容易导致暴政和腐败;剥夺了人民的政治权利和言论自由。

②经济上:阻碍了资本主义萌芽的发展,使中国落后于西方。

③思想文化:思想文化专制阻碍了科技创新和文化进步。

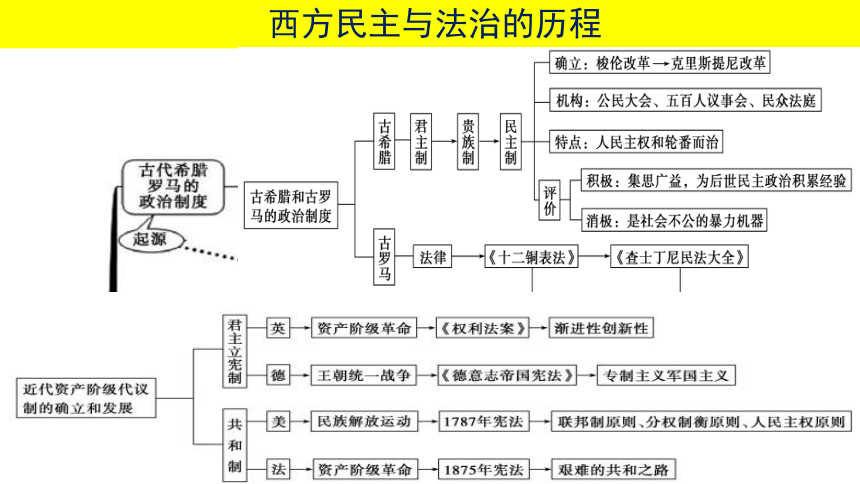

西方民主与法治的历程

第二单元基础再现

1.雅典民主制度确立的过程:奠基-确立-高峰

2.三大改革家的内容(创新的内容或特色)

3.雅典民主制度的特点:直接民主

人民主权(主权在民)

轮番而治

4.雅典民主的弊端:少数人的民主,泛滥的民主

(集体的非理性)

5.罗马法各阶段发展的原因:(以导图稿为基准)

6.罗马法的影响:(多角度:历史、辩证、发展观点)

7.雅典民主、罗马法的本质:都是维护奴隶主的利益

一、出题方向:

1.古代中国与古代西方政治制度的比较;

2.古代罗马法与古代中国法律的区别;

3.与近代西方代议制(民主和法典)的比较;

4.与新中国民主制度比较

5. 课本插图:古代希腊城邦分布示意图(地理环境)、罗马扩张示意图等;

二、出题动态:

古希腊民主(特点、缺陷)3次

罗马法(公民法缺陷、万民法产生原因)2次

罗马法(内容、作用) 2次

希腊民主、罗马法律的本质 1次

一、希腊民主政治

1、希腊民主的背景

(1)有利条件:优越的地理环境;城邦政治;发达的奴隶制商业。

(2)原因:新兴工商业阶层与旧氏族贵族的斗争。

2、希腊民主的历程

(1)梭伦改革:(奠基)①依据财产多寡,将公民分为四个等级。②公民大会成为最高权力机关。③建立四百人议事会。④建立陪审法庭。⑤废除债奴制。

影响:动摇了旧氏族贵族世袭特权,;为雅典民主政治奠定了基础。

(2)克里斯提尼:(确立)①建立十部落选区,以部落为单位选举。②设立五百人议事会。③建立十将军委员会。④扩大公民大会权利。⑤实行陶片放逐法。

影响:基本铲除了旧氏族贵族世袭特权,雅典民主政治确立起来。

(3)伯利克里:(顶峰)①继续扩大公民参政范围。②五百人议事会职能进一步扩大。③陪审法庭成为最高司法与监察机关。④鼓励公民参政,放参政工资和“观剧津贴”。

影响:雅典民主政治发展到顶峰,被称为雅典民主的“黄金时代”。

一、希腊民主政治

1、特点

①直接民主;②主权在民;③轮番而治;

④法律至上;⑤公民意识(城邦至上);⑥权力制约

2、影响

(1)进步性:①雅典民主的理论与实践,为近现代西方政治制度奠定了最初的基础;②民主氛围创造的空间,使雅典在精神文化领域取得了辉煌成就。

(2)局限性:①实质是奴隶制民主,维护奴隶制的统治②雅典民主仅限于成年男性公民,是少数人的民主;③过于泛滥的直接民主成为社会腐败和动乱的根源(权力的滥用和误用)。

3、希腊民主的认识

1、习惯法与成文法——按形式划分(是否有文字)

二、罗马法

(1)背景:罗马共和国早期。

(2)特点:贵族垄断;贵族随意解释。

(3)弊端:贵族担任法官,随意解释法律,损害平民利益。

(1)背景:公元前5世纪中期,平民反对贵族的斗争日益激烈。

(2)特点:内容相当广泛,条纹比较明细。

(3)评价:

积极性:《十二铜表法》,标志着罗马成文法的诞生;从此,审判和量刑皆有法可依,贵族对法律的随意解释得到限制,平民利益得到保护。

不足:保留了一些野蛮的习惯法;根本目的是维护奴隶主贵族的利益。

习惯法

成文法

2、公民法与万民法——按适用范围划分(谁适用?)

二、罗马法

(1)时间:共和国时期,BC3世纪以前。

(2)适用范围:罗马共和国公民。

(3)评价:公民受到法律保护,并享有法律赋予的权利。

(1)时间:BC3世纪以后。

(2)适用范围:帝国内一切自由民。

(3)评价:帝国境内公民和非公民的区别不复存在,万民法成为适用于罗马统治范围内一切自由民的法律。

公民法

万民法

3、罗马法的完善

(1)查士丁尼汇编《民法大全》,标志罗马法体系最终完成。

第三单元基础再现

1.时空轴与第五单元一起看:资本主义发展的同时无产阶级也

有所发展,经济发展(社会存在决定社会意识)推动社会主

义的理论产生;

2.明确代议制:含义(间接民主)、核心(议会立法)

(单元小结要点归纳)

3.回顾各国权力结构图、四国政治的特点(单元小结归纳)、

四国政体体现出:多样性(与各国国情有关)和统一性

4.准确无误记住四部法典的全称;

5.各国代议制无优劣之分,都是适合本国实际情况的。

6.明白生产力和生产关系相适应的道理,经济发展,政治制度要

与之相适应。

一、出题方向:(部分见名师P37)

二、出题动态:

四国政体比较 1次 英美政体比较 1次

英国政体 1次 美国三权分立 1次

古希腊民主与美国三权分立 1次

古希腊民主与英国政治制度 1次

隋唐三省六部与美国三权分立异同比较 2次

1.与中国专制、法律或者古希腊民主、罗马法律比较;(单元二总结)

2.英、美、法、德四国政治体制比较(或利用四国宪法、宪法性质文件内容节选考查政治体制比较)

3.与新中国民主制度比较(西方议会与人大、多党两党与政协)

二、罗马法的评价

4、罗马法的实质

罗马法实质是维护奴隶主贵族统治。

5、罗马法的核心

私有财产神圣不可侵犯、法律面前公民人人平等。

6、罗马法的影响

(1)现实作用:稳固了罗马帝国的统治。(罗马法是罗马统治的有力支柱,维护了社会稳定,巩固了统治阶级利益;维护私有财产,提倡法律面前公民人人平等,有利于缓和社会矛盾;在罗马帝国时期,稳固了帝国统治。)

(2)后世影响:为资产阶级反封建提供了理论武;奠定了近代欧洲法律体系的基础,对欧美立法与司法产生深远影响。(罗马法是欧洲历史上第一部比较系统完备的法律,影响广泛而深远; 资产阶级根据罗马法精神制定了保证自己权益的法律;)

三、英国议会制君主立宪制

2、英国君主立宪制的发展历程

(1)确立议会权力——立法权由国王转向议会

①标志:1689年,颁布《权利法案》。

②内容:以明确条文限制国王权力,保证议会立法权和财政权。

③意义:封建神权遭到否定,君主权力由法律赋予,受法律严格制约;国王逐渐“统而不治”,君主立宪制确立起来。

(2)责任内阁制的形成——行政权由国王转向内阁(18世纪中期,国王“统而不治”)

①1721年,沃波尔成为第一任首相,责任内阁制形成。

(3)1832年议会改革:议会权力由贵族转向资产阶级

①原因:工业革命后工业资产阶级兴起,要获得更多政治权利。

②概况:工业资产阶级获得更多议席。

③ 意义:加强了资产阶级在议会中的作用,为工业资本主义的发展奠定基础。

1、英国资产阶级革命的背景

根本原因:斯图亚特王朝的封建统治阻碍资本主义的发展

三、英国君主立宪制

3、特点

(1)君主制、贵族制、民主制三制合一。

(2)国王统而不治。

(3)以责任内阁为核心,议会是权力中心。

(4)体现分权制衡原则。

4、评价

(1)实质:维护资产阶级统治。

(2)对英国:使英国走上资产阶级民主化道路,巩固资产阶级统治;有利于资本主义发展,为工业革命创造有利条件。

(3)对世界:开创资本主义政体新模式,对以后资本主义国家产生深远影响。

四、美国总统共和制

2、1787年宪法内容

(1)国家结构——联邦制

①联邦政府权力高于各州,掌握政治、经济、军事大权。各州在不违反;联邦宪法前提下有一定自治权。(中央集权与地方分权相结合)

(2)权力划分——三权分立、分权制衡

①国会:掌握立法权,由参议院与众议院组成。

②总统:掌握行政权,是国家元首与政府首脑。

③最高法院:掌握司法权。

1、美国1787年宪法的背景

(1)前提:美国独立,摆脱英国殖民统治。

(2)必要性:建国之初邦联体制 ,国家权力松散,不利于政治统一和经济发展。

(3)理论来源:孟德斯鸠“三权分立”学说

1、进步性

(1)它是世界上第一部比较完整的资产阶级成文宪法,奠定了美国政治制度的基础。

(2)突出“分权与制衡”原则,以避免权力过于集中,体现了一定的民主精神。

(3)保障了资产阶级政治和经济利益,促进了美国资本主义经济的发展。

(4)对以后资本主义国家制度的建立起到示范作用。

四、美国总统共和制

2、不足

(1)没有真正解决人权问题。

(2)她承认奴隶制和黑奴贸易,留下种族歧视和压迫的烙印。

3、特点

(1)联邦制原则。(2)中央集权原则。 (3)分权制衡原则。(4)民主原则。

(5)妥协原则。(中央与地方、大州与小州、南方与北方)

五、法国议会共和制

1、背景

(1)政治:法国是典型的君主专制国家,封建势力强大。

(2)经济:资本主义的迅速发展(根本原因)。

(3)阶级:资产阶级对统治阶级的反抗日趋激烈。

2、法国革命艰难的原因

(1)法国资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小。

(2)法国封建势力力量强大。

3、法国革命最终确立共和制的原因

(1)长期的革命斗争使民主共和观念深入人心。

(2)工业革命推动资本主义发展,共和派势力壮大。

(3)欧洲封建势力的普遍衰落。

五、法国议会共和制

4、1875年法兰西第三共和国宪法

(1)总统:

①产生:参议和众议院联席会议选出

②权力:掌握行政大权,军队最高统帅,任命一切军政要员,批准缔结条约,特赦权,在参议院同意下有权解散众议院。

(2)议会:①产生:众直、男、四;参间、选、九。

②权力:立法权,总统经参议院同意可解散众议院;经众议院同意有权任命内阁。

(1)一票共和实质是君主派与共和派的妥协。

5、备注

6、法国议会共和制的评价

(1)政治:在法国确立了资产阶级共和政体。

(2)经济:为资本主义进一步发展奠定基础。

(3)实质:维护资产阶级统治。

六、德国二元制君主立宪制

1、德国统一的背景

①德意志四分五裂阻碍德国资本主义发展。②普鲁士经济军事实力强大。③俾斯麦的“铁血政策”。

2、1871年德意志帝国宪法

(1)国家结构:联邦制,普鲁士主导。

(2)权力划分:(二元制君主立宪制)

①皇帝:国家元首,掌握国家大权,有权任免官员和解散议会。

②宰相:政府首脑,由皇帝任命,对皇帝负责主持内阁,掌握行政权。

③议会:立法权,联邦议会各邦代表组成,权利较大;帝国议会直、男选举,它通过的法案必须得到联邦议会和皇帝批准。

六、德国二元制君主立宪制

3、德国君主立宪制特点

(1)君主是实,立宪是虚。(2)保留大量封建残余和浓厚军国主义色彩。

4、德国君主立宪制的评价

(1)积极性:推动德国进入新的历史发展时期,资本主义迅速发展,跻身资本主义强国之列。

(2)局限:改革不彻底,保留大量封建残余和军国主义传统。

德国保留封建残余和军国主义的原因

建立政权的方式不同,未经历资产阶级革命,而是通过改革的方式建立君主立宪制,改革不彻底。

七、近代欧美代议制的特别提示

1、中国明清内阁与英国内阁的比较

(1)性质不同:英国内阁是资产阶级民主;中国内阁是君主专制产物。

(2)权限不同:英国内阁掌握行政大全;中国内阁是皇帝顾问没有实权。

(3)作用不同: 英国内阁促进英国民主化和资本主义发展,促进社会发展;中国内阁有利于强化皇权,不利于社会进步。

2、中国三省六部与近代欧美分权制衡的区别

(1)相同点:都通过分散权力实现权力牵制。

(2)性质不同:中国的三省六部分割相权的最终目的是为了强化皇权,根本上是为君主专制服务;欧美的分权制衡则是为了防范专制独裁,根本上是为资产阶级民主制度服务。

议会制君主立宪制

首相、内阁

皇帝、宰相

总统制共和制

总统

总统、内阁

国民议会(参、众)

国会(参、众)

上下两院

联邦、帝国

议会

皇帝

总统

议会

君主虚位

议会至上

议会为虚

专制为实

议会共和

三权分立互相制衡

①【性质】都是资产阶级代议制民主政体,都体现了民主内容;②【形式】都以法律形式确立政体,实行两院制;③【原则】都体现分权制衡原则;④【作用】都维护了资产阶级民主,促进了资本主义经济发展,推动了世界民主化进程。

国王,世袭

皇帝,世袭

总统,选民间选

总统,议会选出

二元制君主立宪制

议会制共和制

八、近代欧美代议制的比较

比较点 英 国 德 国 美 国 法 国

政 体

国家元首

行政权

立法权

权力中心

特 点

相同点

制度和笼子的关系经常被用来说明民主制度建设状况。下列关于该关系的描述哪项符合德意志帝国政体特点?

A.“国家权力的尾巴逐渐收起来,制度笼子的形成也是渐进的”

B.“国家设计了完美的制度笼子,将权力彻底驯服”

C.“制度笼子的形成历经反复,最终成功奠定了稳定政体”

D.“国家权力公然站在制度的笼子之上,驯服了人民”

英 国

美 国

法 国

德 国

点拨训练:

D

近代中国反侵略、求民主的潮流

第四单元基础再现

1.近代史的主题:反侵略、求民主;

2.民主主义革命的分期、任务(反封反侵略);

3.旧民主主义革命时期列强侵华的条约及条约内容(甲午 《马关条约》);

4.新民主主义革命的分期以及每阶段的大事件;(建议和6、7 单元一起看)

5.中国的探索过程:以日为师(维新变法君主立宪)、以美为师(辛亥革命民主共和)、以俄为师(马克思主义城市中心论);

走自己的道路(“农村包围城市”)

6.国共关系的演变:(单元总结)

列强侵略与中国反抗(英国对鸦片战争的态度、中国抗英态度)

出题动态:

太平天国运动、甲午中日战争与抗日战争、辛亥革命(孙中山)、中国梦

材料题示例1

中国近现代史上,先进的中国人在探索救国真理的过程中,曾先后以“以日为师”、“以美为师”和“以俄为师”,但最终中国共产党坚持走“自己的路”赢得了新民主主义革命的胜利和社会主义建设的巨大成功。据此回答:

(1)“以日为师”和“以美为师”分别是指什么?中国为什么又会“以俄为师”?(11分)

(2)指出在新民主主义革命时期,中国共产党是如何走“自己的路”的?(4分)

(3)新民主主义胜利的标志是什么?有何历史意义?

(4)从中国革命道路的探索中,你能得出哪些启示?

孙中山先生认为:“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。这个世界潮流就是人类社会由专制主义制度向民主政治迈进的必然趋势。中外仁人志士为建立民主政治进行了不懈努力。

(1)专制主义制度在古代中国得以长期存在的社会原因。你如何看待它?

(2)近代中国民族资产阶级的民主政治偿试吸取了近代西方的哪些政治文明成果?

(3)现代中国的民主建设成就有哪些?有哪些因素影响我国民主政治的完善?

材料题示例2

高一期中考试总结

2019制作

中国古代早期政治制度的特点

1.血缘纽带,家国同构

2.神权与王权相结合

(迷信色彩浓厚)

3.尚未集权,尚未专制

4.贵族政治,等级森严

5.前后沿袭,稳定延续

古代中国政治制度

一、出题方向:

1.中国古代三大地方行政制度的内容、作用(分封制与郡县制比较)

2.君主专制中央集权制演变过程,中国古代政治制度的特点;

3.君主专制、古代希腊直接民主、近代西方资产阶级代议制;

(三省六部制与美国三权分立;人治与民主、法治)

4. 课本插图:分封示意图(西周疆域)、秦朝疆域图、元朝行省图。

二、出题动态:(材料题)

分封制(目的、内容、特点)1次 郡县制(历史作用)1次

九品中正制(弊端)1次 科举制(原因、作用) 1次

君主专制演进(汉、唐、明对比)1次

三省六部制 3次

分封制

目的:为了巩固统治

内容:土地和人口

对象:王族、功臣、古代帝王后代

义务:镇守疆土、随从作战、缴纳贡赋、朝觐述职

权利:设置官员、建立武装、征派赋役、在分封

特点:层层分封,等级森严

积极性:加强了周天子对地方统治;扩大统治区域;促进了边疆开发。

弊端:诸侯享有较强独立性,随着诸侯国实力的增长,分封制遭到破坏。

分封制与宗法制

宗法制

目的:解决贵族在权力、财产和土地继承上的矛盾。

特点:嫡长子继承制

积极性: 保证贵族在政治上的垄断和特权地位,维护统治集团内部稳定。

宗法制与分封制关系

互为表里,相辅相成,宗法制是分封制的基础,分封制是宗法制在政治上的体现。

专制主义中央集权制度的建立

古代政治两对基本矛盾

矛盾一:皇权与相权的矛盾,皇权不断加强,相权不断削弱。

矛盾二:中央与地方的矛盾,中央权力不断加强,地方权力不断削弱。

皇帝制度的特征:高度集权,皇权至上,皇位世袭

三公九卿:

职能:丞相,百官之首,全国政务;御史大夫,监察百官;太尉,军事。、

作用:三公互不相属,互相牵制,互相配合,保证皇帝大权独揽;又一定程度上避免了君主专制下的决策失误。

郡县制:

意义:实现了对地方的直接有效控制,有利于在加强中央集权,维护国家统一。

专制主义中央集权制度的建立

专制主义中央集权制度的评价:

积极:

(1)促进封建经济的发展

(2)有利于巩固国家统一,形成以华夏族为主体的中华民族。

(3)奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝所沿用,且不断加强和完善。

消极:

(1)专制权威激化阶级矛盾,秦朝短命而亡。

(2)一定程度上影响了中国政治、经济、文化的发展。

中央集权的演变

秦代:(1)措施:废除分封制,推行郡县制。

(2)影响:加强了对地方的有效控制,加强了中央集权,维护了国家统一。

汉代:(1)原因:郡国并行制,诸侯国威胁中央集权

(2)措施:汉武帝颁布“推恩令”

(3)影响:解决诸侯国问题,中央集权加强。

唐代:(1)措施:节度使制度

(2)特点:掌握军、政、财大全

(3)影响:发展为地方割据势力,威胁中央集权。

宋代:(1)背景:唐末五代以来的藩镇割据,严重威胁中央集权。

(2)措施:军事上,收精兵,强干弱枝;政治上,文官担任地方长官,通判监

督;财政上,地方财权收归中央。

(3)影响:加强了中央集权;造成“三冗”和“两积”。

元代:(1)措施:实行行省制度。

(2)影响:加强了中央集权;巩固国家统一;是古代行政区划的重大变革,影

响深远。

明清:(1)明代:废行省,设三司。(2)清代:督抚制。

专制主义中央集权制度的发展

君主专制的演进

秦代:(1)措施:三公九卿制度。

(2)影响:保证君权至高无上,同时一定程度上减少君主专制下的决策失误。

汉代:(1)原因:丞相位高权重,威胁皇权

(2)措施:汉武帝实行中外朝制度

(3)影响:削弱了相权,强化了皇权。

唐代:(1)措施:三省六部制

(2)职能:中书决策,门下审议,尚书执行。

(3)影响:提高行政效率,保证皇权独尊,一定程度上减少君主决策失误。

宋代:(1)措施:二府三司制,參知政事、枢密使、三司使分割宰相行政、军事、财政权

(3)影响:相权一分为三,削弱相权,加强了皇权。

元代:(1)措施:实行中书一省制度。

(2)影响:相权较大,威胁皇权。

明清:(1)明代:废宰相,设内阁。

影响:宰相制度被废除,皇权空前强化。

(2)清代:军机处。

影响:君主专制达到顶峰。

专制主义中央集权制度的发展

选官用人制度

先秦:(1)措施:世卿世禄制。

(2)标准:血缘。

秦代:(1)措施:军功爵制

(2)标准:军功。

汉代:(1)措施:察举制

(2)标准:孝廉。

魏晋:(1)措施:九品中正制

(2)标准:门第。

隋唐:(1)措施:科举制

(2)标准:才学。

(3)影响:积极性:①是封建选官用人制度的一大进步。②把读书、考试、做官紧密联系起来,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源、提高官员文化素质,也有利于扩大统治基础。③它把选官用人权力,从世家大族手中集中到中央,大大加强了中央集权。④促进了教育与文化的发展。⑤这一制度一直为后代沿用,影响深远。

消极性:明清以后的八股取士束缚人的思想,阻碍科技发展,不利社会转型。

弊端:①容易任人唯亲,荐举和被荐举人容易形成小集团;

②弄虚造假,造成被推荐的人道德素质低下。

专制主义中央集权制度的发展

1、专制主义中央集权制度的特点

一、古代专制主义中央集权制度的全面认识

(1)历经千年,从未中断,源流分明,沿革清晰。

(2)以皇权为中心,权力高度集中。

(3)人治高与法治。

(4)皇权与相权、中央与地方两对矛盾长期存在。

(5)宗法血缘观念贯穿始终,父权观念影响深远。(家国一体)

(6)儒家经典是君主专制的理论基础和历代制定制度与政策的依据。

(7)完备性、周密性和成熟性。

2、专制主义中央集权制度的影响

一、古代专制主义中央集权制度的全面认识

积极影响:(封建社会前前期)

①政治上:有利于维护祖国统一与领土完整,维护社会稳定、抵御外来侵略。②民族关系:有利于推动民族的融合与民族团结。

③经济上:能有效地组织人力、物力、财力进行大规模的经济建设,有利于社会的发展。

④文化上:有利于封建文化的发展繁荣。

消极影响:(封建社会后期)

①政治上:君主的专制容易导致暴政和腐败;剥夺了人民的政治权利和言论自由。

②经济上:阻碍了资本主义萌芽的发展,使中国落后于西方。

③思想文化:思想文化专制阻碍了科技创新和文化进步。

西方民主与法治的历程

第二单元基础再现

1.雅典民主制度确立的过程:奠基-确立-高峰

2.三大改革家的内容(创新的内容或特色)

3.雅典民主制度的特点:直接民主

人民主权(主权在民)

轮番而治

4.雅典民主的弊端:少数人的民主,泛滥的民主

(集体的非理性)

5.罗马法各阶段发展的原因:(以导图稿为基准)

6.罗马法的影响:(多角度:历史、辩证、发展观点)

7.雅典民主、罗马法的本质:都是维护奴隶主的利益

一、出题方向:

1.古代中国与古代西方政治制度的比较;

2.古代罗马法与古代中国法律的区别;

3.与近代西方代议制(民主和法典)的比较;

4.与新中国民主制度比较

5. 课本插图:古代希腊城邦分布示意图(地理环境)、罗马扩张示意图等;

二、出题动态:

古希腊民主(特点、缺陷)3次

罗马法(公民法缺陷、万民法产生原因)2次

罗马法(内容、作用) 2次

希腊民主、罗马法律的本质 1次

一、希腊民主政治

1、希腊民主的背景

(1)有利条件:优越的地理环境;城邦政治;发达的奴隶制商业。

(2)原因:新兴工商业阶层与旧氏族贵族的斗争。

2、希腊民主的历程

(1)梭伦改革:(奠基)①依据财产多寡,将公民分为四个等级。②公民大会成为最高权力机关。③建立四百人议事会。④建立陪审法庭。⑤废除债奴制。

影响:动摇了旧氏族贵族世袭特权,;为雅典民主政治奠定了基础。

(2)克里斯提尼:(确立)①建立十部落选区,以部落为单位选举。②设立五百人议事会。③建立十将军委员会。④扩大公民大会权利。⑤实行陶片放逐法。

影响:基本铲除了旧氏族贵族世袭特权,雅典民主政治确立起来。

(3)伯利克里:(顶峰)①继续扩大公民参政范围。②五百人议事会职能进一步扩大。③陪审法庭成为最高司法与监察机关。④鼓励公民参政,放参政工资和“观剧津贴”。

影响:雅典民主政治发展到顶峰,被称为雅典民主的“黄金时代”。

一、希腊民主政治

1、特点

①直接民主;②主权在民;③轮番而治;

④法律至上;⑤公民意识(城邦至上);⑥权力制约

2、影响

(1)进步性:①雅典民主的理论与实践,为近现代西方政治制度奠定了最初的基础;②民主氛围创造的空间,使雅典在精神文化领域取得了辉煌成就。

(2)局限性:①实质是奴隶制民主,维护奴隶制的统治②雅典民主仅限于成年男性公民,是少数人的民主;③过于泛滥的直接民主成为社会腐败和动乱的根源(权力的滥用和误用)。

3、希腊民主的认识

1、习惯法与成文法——按形式划分(是否有文字)

二、罗马法

(1)背景:罗马共和国早期。

(2)特点:贵族垄断;贵族随意解释。

(3)弊端:贵族担任法官,随意解释法律,损害平民利益。

(1)背景:公元前5世纪中期,平民反对贵族的斗争日益激烈。

(2)特点:内容相当广泛,条纹比较明细。

(3)评价:

积极性:《十二铜表法》,标志着罗马成文法的诞生;从此,审判和量刑皆有法可依,贵族对法律的随意解释得到限制,平民利益得到保护。

不足:保留了一些野蛮的习惯法;根本目的是维护奴隶主贵族的利益。

习惯法

成文法

2、公民法与万民法——按适用范围划分(谁适用?)

二、罗马法

(1)时间:共和国时期,BC3世纪以前。

(2)适用范围:罗马共和国公民。

(3)评价:公民受到法律保护,并享有法律赋予的权利。

(1)时间:BC3世纪以后。

(2)适用范围:帝国内一切自由民。

(3)评价:帝国境内公民和非公民的区别不复存在,万民法成为适用于罗马统治范围内一切自由民的法律。

公民法

万民法

3、罗马法的完善

(1)查士丁尼汇编《民法大全》,标志罗马法体系最终完成。

第三单元基础再现

1.时空轴与第五单元一起看:资本主义发展的同时无产阶级也

有所发展,经济发展(社会存在决定社会意识)推动社会主

义的理论产生;

2.明确代议制:含义(间接民主)、核心(议会立法)

(单元小结要点归纳)

3.回顾各国权力结构图、四国政治的特点(单元小结归纳)、

四国政体体现出:多样性(与各国国情有关)和统一性

4.准确无误记住四部法典的全称;

5.各国代议制无优劣之分,都是适合本国实际情况的。

6.明白生产力和生产关系相适应的道理,经济发展,政治制度要

与之相适应。

一、出题方向:(部分见名师P37)

二、出题动态:

四国政体比较 1次 英美政体比较 1次

英国政体 1次 美国三权分立 1次

古希腊民主与美国三权分立 1次

古希腊民主与英国政治制度 1次

隋唐三省六部与美国三权分立异同比较 2次

1.与中国专制、法律或者古希腊民主、罗马法律比较;(单元二总结)

2.英、美、法、德四国政治体制比较(或利用四国宪法、宪法性质文件内容节选考查政治体制比较)

3.与新中国民主制度比较(西方议会与人大、多党两党与政协)

二、罗马法的评价

4、罗马法的实质

罗马法实质是维护奴隶主贵族统治。

5、罗马法的核心

私有财产神圣不可侵犯、法律面前公民人人平等。

6、罗马法的影响

(1)现实作用:稳固了罗马帝国的统治。(罗马法是罗马统治的有力支柱,维护了社会稳定,巩固了统治阶级利益;维护私有财产,提倡法律面前公民人人平等,有利于缓和社会矛盾;在罗马帝国时期,稳固了帝国统治。)

(2)后世影响:为资产阶级反封建提供了理论武;奠定了近代欧洲法律体系的基础,对欧美立法与司法产生深远影响。(罗马法是欧洲历史上第一部比较系统完备的法律,影响广泛而深远; 资产阶级根据罗马法精神制定了保证自己权益的法律;)

三、英国议会制君主立宪制

2、英国君主立宪制的发展历程

(1)确立议会权力——立法权由国王转向议会

①标志:1689年,颁布《权利法案》。

②内容:以明确条文限制国王权力,保证议会立法权和财政权。

③意义:封建神权遭到否定,君主权力由法律赋予,受法律严格制约;国王逐渐“统而不治”,君主立宪制确立起来。

(2)责任内阁制的形成——行政权由国王转向内阁(18世纪中期,国王“统而不治”)

①1721年,沃波尔成为第一任首相,责任内阁制形成。

(3)1832年议会改革:议会权力由贵族转向资产阶级

①原因:工业革命后工业资产阶级兴起,要获得更多政治权利。

②概况:工业资产阶级获得更多议席。

③ 意义:加强了资产阶级在议会中的作用,为工业资本主义的发展奠定基础。

1、英国资产阶级革命的背景

根本原因:斯图亚特王朝的封建统治阻碍资本主义的发展

三、英国君主立宪制

3、特点

(1)君主制、贵族制、民主制三制合一。

(2)国王统而不治。

(3)以责任内阁为核心,议会是权力中心。

(4)体现分权制衡原则。

4、评价

(1)实质:维护资产阶级统治。

(2)对英国:使英国走上资产阶级民主化道路,巩固资产阶级统治;有利于资本主义发展,为工业革命创造有利条件。

(3)对世界:开创资本主义政体新模式,对以后资本主义国家产生深远影响。

四、美国总统共和制

2、1787年宪法内容

(1)国家结构——联邦制

①联邦政府权力高于各州,掌握政治、经济、军事大权。各州在不违反;联邦宪法前提下有一定自治权。(中央集权与地方分权相结合)

(2)权力划分——三权分立、分权制衡

①国会:掌握立法权,由参议院与众议院组成。

②总统:掌握行政权,是国家元首与政府首脑。

③最高法院:掌握司法权。

1、美国1787年宪法的背景

(1)前提:美国独立,摆脱英国殖民统治。

(2)必要性:建国之初邦联体制 ,国家权力松散,不利于政治统一和经济发展。

(3)理论来源:孟德斯鸠“三权分立”学说

1、进步性

(1)它是世界上第一部比较完整的资产阶级成文宪法,奠定了美国政治制度的基础。

(2)突出“分权与制衡”原则,以避免权力过于集中,体现了一定的民主精神。

(3)保障了资产阶级政治和经济利益,促进了美国资本主义经济的发展。

(4)对以后资本主义国家制度的建立起到示范作用。

四、美国总统共和制

2、不足

(1)没有真正解决人权问题。

(2)她承认奴隶制和黑奴贸易,留下种族歧视和压迫的烙印。

3、特点

(1)联邦制原则。(2)中央集权原则。 (3)分权制衡原则。(4)民主原则。

(5)妥协原则。(中央与地方、大州与小州、南方与北方)

五、法国议会共和制

1、背景

(1)政治:法国是典型的君主专制国家,封建势力强大。

(2)经济:资本主义的迅速发展(根本原因)。

(3)阶级:资产阶级对统治阶级的反抗日趋激烈。

2、法国革命艰难的原因

(1)法国资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小。

(2)法国封建势力力量强大。

3、法国革命最终确立共和制的原因

(1)长期的革命斗争使民主共和观念深入人心。

(2)工业革命推动资本主义发展,共和派势力壮大。

(3)欧洲封建势力的普遍衰落。

五、法国议会共和制

4、1875年法兰西第三共和国宪法

(1)总统:

①产生:参议和众议院联席会议选出

②权力:掌握行政大权,军队最高统帅,任命一切军政要员,批准缔结条约,特赦权,在参议院同意下有权解散众议院。

(2)议会:①产生:众直、男、四;参间、选、九。

②权力:立法权,总统经参议院同意可解散众议院;经众议院同意有权任命内阁。

(1)一票共和实质是君主派与共和派的妥协。

5、备注

6、法国议会共和制的评价

(1)政治:在法国确立了资产阶级共和政体。

(2)经济:为资本主义进一步发展奠定基础。

(3)实质:维护资产阶级统治。

六、德国二元制君主立宪制

1、德国统一的背景

①德意志四分五裂阻碍德国资本主义发展。②普鲁士经济军事实力强大。③俾斯麦的“铁血政策”。

2、1871年德意志帝国宪法

(1)国家结构:联邦制,普鲁士主导。

(2)权力划分:(二元制君主立宪制)

①皇帝:国家元首,掌握国家大权,有权任免官员和解散议会。

②宰相:政府首脑,由皇帝任命,对皇帝负责主持内阁,掌握行政权。

③议会:立法权,联邦议会各邦代表组成,权利较大;帝国议会直、男选举,它通过的法案必须得到联邦议会和皇帝批准。

六、德国二元制君主立宪制

3、德国君主立宪制特点

(1)君主是实,立宪是虚。(2)保留大量封建残余和浓厚军国主义色彩。

4、德国君主立宪制的评价

(1)积极性:推动德国进入新的历史发展时期,资本主义迅速发展,跻身资本主义强国之列。

(2)局限:改革不彻底,保留大量封建残余和军国主义传统。

德国保留封建残余和军国主义的原因

建立政权的方式不同,未经历资产阶级革命,而是通过改革的方式建立君主立宪制,改革不彻底。

七、近代欧美代议制的特别提示

1、中国明清内阁与英国内阁的比较

(1)性质不同:英国内阁是资产阶级民主;中国内阁是君主专制产物。

(2)权限不同:英国内阁掌握行政大全;中国内阁是皇帝顾问没有实权。

(3)作用不同: 英国内阁促进英国民主化和资本主义发展,促进社会发展;中国内阁有利于强化皇权,不利于社会进步。

2、中国三省六部与近代欧美分权制衡的区别

(1)相同点:都通过分散权力实现权力牵制。

(2)性质不同:中国的三省六部分割相权的最终目的是为了强化皇权,根本上是为君主专制服务;欧美的分权制衡则是为了防范专制独裁,根本上是为资产阶级民主制度服务。

议会制君主立宪制

首相、内阁

皇帝、宰相

总统制共和制

总统

总统、内阁

国民议会(参、众)

国会(参、众)

上下两院

联邦、帝国

议会

皇帝

总统

议会

君主虚位

议会至上

议会为虚

专制为实

议会共和

三权分立互相制衡

①【性质】都是资产阶级代议制民主政体,都体现了民主内容;②【形式】都以法律形式确立政体,实行两院制;③【原则】都体现分权制衡原则;④【作用】都维护了资产阶级民主,促进了资本主义经济发展,推动了世界民主化进程。

国王,世袭

皇帝,世袭

总统,选民间选

总统,议会选出

二元制君主立宪制

议会制共和制

八、近代欧美代议制的比较

比较点 英 国 德 国 美 国 法 国

政 体

国家元首

行政权

立法权

权力中心

特 点

相同点

制度和笼子的关系经常被用来说明民主制度建设状况。下列关于该关系的描述哪项符合德意志帝国政体特点?

A.“国家权力的尾巴逐渐收起来,制度笼子的形成也是渐进的”

B.“国家设计了完美的制度笼子,将权力彻底驯服”

C.“制度笼子的形成历经反复,最终成功奠定了稳定政体”

D.“国家权力公然站在制度的笼子之上,驯服了人民”

英 国

美 国

法 国

德 国

点拨训练:

D

近代中国反侵略、求民主的潮流

第四单元基础再现

1.近代史的主题:反侵略、求民主;

2.民主主义革命的分期、任务(反封反侵略);

3.旧民主主义革命时期列强侵华的条约及条约内容(甲午 《马关条约》);

4.新民主主义革命的分期以及每阶段的大事件;(建议和6、7 单元一起看)

5.中国的探索过程:以日为师(维新变法君主立宪)、以美为师(辛亥革命民主共和)、以俄为师(马克思主义城市中心论);

走自己的道路(“农村包围城市”)

6.国共关系的演变:(单元总结)

列强侵略与中国反抗(英国对鸦片战争的态度、中国抗英态度)

出题动态:

太平天国运动、甲午中日战争与抗日战争、辛亥革命(孙中山)、中国梦

材料题示例1

中国近现代史上,先进的中国人在探索救国真理的过程中,曾先后以“以日为师”、“以美为师”和“以俄为师”,但最终中国共产党坚持走“自己的路”赢得了新民主主义革命的胜利和社会主义建设的巨大成功。据此回答:

(1)“以日为师”和“以美为师”分别是指什么?中国为什么又会“以俄为师”?(11分)

(2)指出在新民主主义革命时期,中国共产党是如何走“自己的路”的?(4分)

(3)新民主主义胜利的标志是什么?有何历史意义?

(4)从中国革命道路的探索中,你能得出哪些启示?

孙中山先生认为:“世界潮流,浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。这个世界潮流就是人类社会由专制主义制度向民主政治迈进的必然趋势。中外仁人志士为建立民主政治进行了不懈努力。

(1)专制主义制度在古代中国得以长期存在的社会原因。你如何看待它?

(2)近代中国民族资产阶级的民主政治偿试吸取了近代西方的哪些政治文明成果?

(3)现代中国的民主建设成就有哪些?有哪些因素影响我国民主政治的完善?

材料题示例2

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局