三年级上册数学教案-4.4 植树问题北师大版

文档属性

| 名称 | 三年级上册数学教案-4.4 植树问题北师大版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-11-11 22:04:49 | ||

图片预览

文档简介

《植树问题》教学设计

【教学目标】

1、使学生经历将实际问题抽象出数学模型的过程,掌握植树问题中棵数与间隔数之间的关系,并能利用这一关系解决简单的新的实际问题。

2、使学生体验“化繁为简”、“一一对应”等解题策略和数学思想方法。

3、感受数学在日常生活中的广泛应用,体会数学的价值,激发热爱数学的情感。

【教学重点】

让学生探究发现一条线上植树问题(两端都种)的规律,经历数学建模的过程,体验“化繁为简”的解题策略和数学思想方法。

【教学难点】

让学生体验“化繁为简”的解题策略和数学思想方法。

【教学过程】

一、创设情境,导入新课

1、照片引发的思考。

①出示建设路的照片:看到建设路的照片,你最先想到的是什么?

②理解棵数、间隔与间隔数:植树应该考虑到什么?教师结合学生的回答引出棵数、间隔与间隔数,让学生理解这些概念。

③引出课题:植树中的棵数和间隔数还存在着数学学问呢,这节课,我们就来研究这样的植树问题。

【设计意图】以万安的建设路为素材,引出植树,使学生感受数学与生活的密切联系;然后围绕植树这个话题,理解棵数、间隔与间隔数这些概念,在不知不觉中展开对数学问题的探索,激发探求植树问题的欲望。

2、整体感知、确定研究方向。

①课件:在15米长的小路一边种树,每隔5米种一棵。可能有几种情况?

(由于题目中的条件没有特别的限定的,同学们从3个不同角度考虑,出现了3种可能种植的情况。)

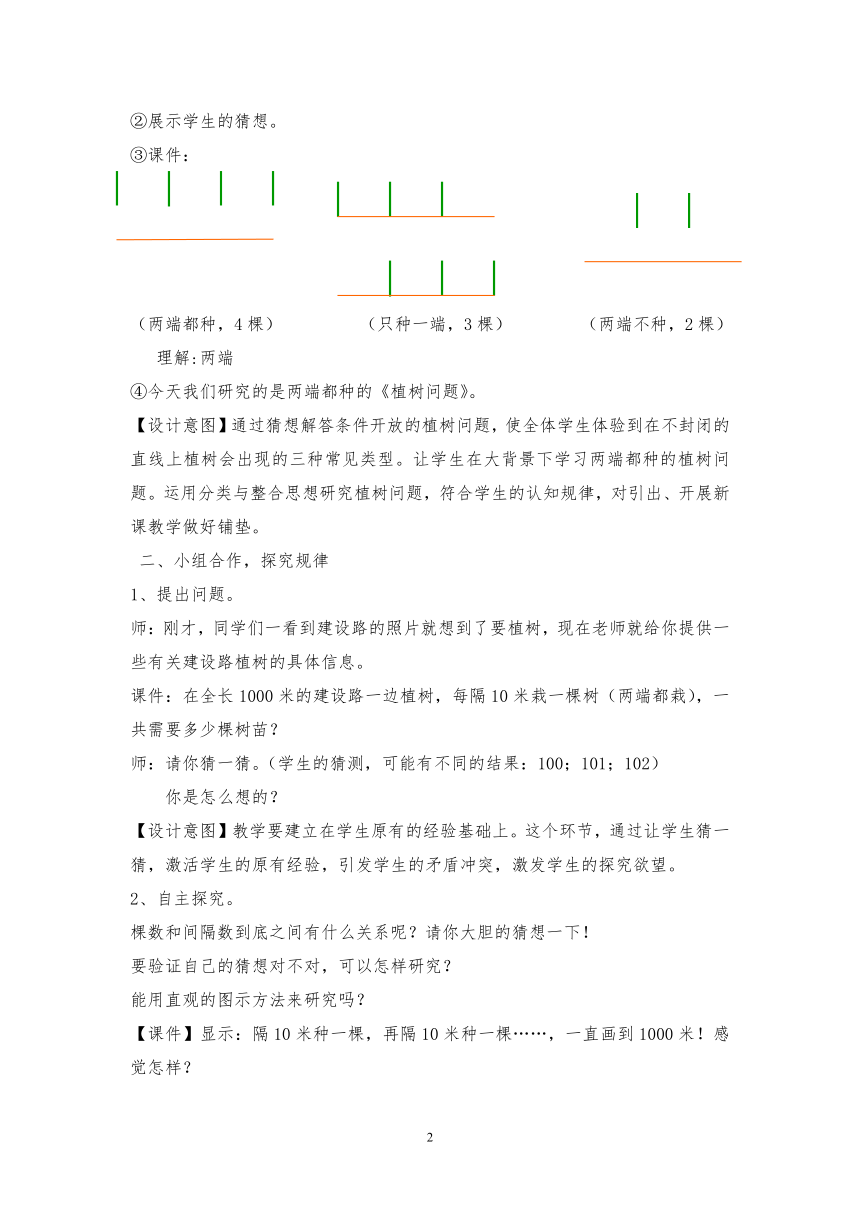

②展示学生的猜想。

③课件:

(两端都种,4棵) (只种一端,3棵) (两端不种,2棵)

理解:两端

④今天我们研究的是两端都种的《植树问题》。

【设计意图】通过猜想解答条件开放的植树问题,使全体学生体验到在不封闭的直线上植树会出现的三种常见类型。让学生在大背景下学习两端都种的植树问题。运用分类与整合思想研究植树问题,符合学生的认知规律,对引出、开展新课教学做好铺垫。

二、小组合作,探究规律

1、提出问题。

师:刚才,同学们一看到建设路的照片就想到了要植树,现在老师就给你提供一些有关建设路植树的具体信息。

课件:在全长1000米的建设路一边植树,每隔10米栽一棵树(两端都栽),一共需要多少棵树苗?

师:请你猜一猜。(学生的猜测,可能有不同的结果:100;101;102)

你是怎么想的?

【设计意图】教学要建立在学生原有的经验基础上。这个环节,通过让学生猜一猜,激活学生的原有经验,引发学生的矛盾冲突,激发学生的探究欲望。

2、自主探究。

棵数和间隔数到底之间有什么关系呢?请你大胆的猜想一下!

要验证自己的猜想对不对,可以怎样研究?

能用直观的图示方法来研究吗?

【课件】显示:隔10米种一棵,再隔10米种一棵……,一直画到1000米!感觉怎样?

(学生感觉:这样一棵一间隔画下去,方法是可以的,但太麻烦了,又浪费时间。)

师:要研究棵数和间隔数之间有什么关系,难道没有更简单的方法吗?

【设计意图】让学生思考、交流,尝试从简单入手,用“把大数变小数”的方法进行研究,渗透“化繁为简”的数学思想。

3、发现规律

学生开始动手画图、填表、比较分析,然后展示他们的研究结果。

师:同学们通过用画线段图的办法研究,发现在小数据中两端都种的情况下,都有“棵数比间隔数多1”的规律。

看来,画线段图确实能帮助我们清晰地分析数量关系,这是数学上常用的一种好方法。

师:“棵数比间隔数多1”的规律是同学们用较小的数据研究出来的,如果数据增大,这个规律还成立吗?(让学生思考回答)

师:看【课件】仔细观察

一个间隔对应一棵,这样一直对应下去, 1000个间隔就有1000棵,种完了吗?

师:如果这条路变得很长很长、无限长,两端都种还有这样的规律吗? (学生思考回答)

【设计意图】让学生从中体会到,不管数字多大,用“一一对应”的方法,最后还要补上一棵才达到两端都种的结果。这个环节,潜移默化地渗透“极限”的思想。

4、总结归纳

师:我们来回忆一下整个研究过程,还记得我们是通用怎样的研究得出这条规律的吗?

归纳“化繁为简”的解题策略。

那两端都种:10棵树有多少个间隔?20棵、50棵呢?

10个间隔有多少棵树?20个、100个呢?

【设计意图】让学生体会到研究问题可以从简单入手,将困难的变为容易的,将复杂的变为简单的,用这样的方法,可以有效的解决问题。把抽象的数学化归思想渗透在教学中,让学生在“润物细无声”中体验到数学思想方法的价值,提高思维的素质。

三、应用规律,解决问题。

1、解决建设路的植树问题

在全长1000米的建设路一边植树,每隔10米栽一棵树(两端都栽),一共需要多少棵树苗?

(过渡语:为了方便人们行走,我觉得还应该给建设路安装一些路灯,能用我们今天所发现的规律去解决吗?为什么?)

2、解决建设路的路灯安装问题

在全长1000米的建设路一边安装路灯(两端都要安装),如果要安装21盏路灯,那么每隔多远安装一盏路灯?

(过渡语:在我们生活中存在着很多类似植树问题的现象,你发现了吗?让学生举例说说生活中类似植树问题的其他问题)

3、做课间操时,10名学生站成一排,每两个同学之间相距2米,那么从排头到排尾一共有多少米?

(过渡语:在我们生活中,不仅物体与物体之间有间隔,时间与时间也有间隔。)

4、广场上的大钟5时敲响5下,8秒敲完。12时敲12下,需要多长时间?

【设计意图】让学生通过举例,体会到植树问题在生活中的广泛应用。同时让学生清楚地认识到路灯排列、排队等生活现象都与“植树问题”有着相同的数学结构,也给这种数学思想以充分的建模。通过不同层次的四个练习,培养学生灵活运用规律解决问题的能力,进一步巩固“植树问题”的数学模型。

三、回顾总结,拓展延伸

同学们,我们今天学习的知识,就在课本上,打开看一看!

1、今天我们学习了什么?

2、请你回忆一下,在研究植树问题时,我们经历了怎样一个学习过程?对你有什么启示?

3、拓展延伸。数学史上有个“20棵树”的植树问题,几个世纪以来一直都引起研究家的研究兴趣。

这就是:‘20棵树,若每行四棵,问怎样种植,才能使行数更多?

【课件】早在十六世纪,古希腊等国完成了十六行的排列。(出示图1)

十八世纪,美国数学大师山姆完成了十八行图谱。(出示图2)

进入二十世纪,数学爱好者绘制出了二十行图谱,创造了新纪录并保持至今。(出示图3)

【结语】今天进入21世纪,20棵树,每行4棵,还能有更新的进展吗? 数学界正翘首以待!期待着同学们大胆探索、积极思考,相信你们一定会有更大的收获!

【设计意图】寻求解决问题的方法和策略比获一个结论本身要重要。这个环节,让学生在回顾反思中梳理研究方法,为学生今后学习“解决问题”这个领域的知识打下坚实的基础。并以世界著名三大难题之一的“20棵树问题”结尾,引发学生对数学内在美的一种惊叹与追求,激发学生后续研究的极大兴趣。

【教学目标】

1、使学生经历将实际问题抽象出数学模型的过程,掌握植树问题中棵数与间隔数之间的关系,并能利用这一关系解决简单的新的实际问题。

2、使学生体验“化繁为简”、“一一对应”等解题策略和数学思想方法。

3、感受数学在日常生活中的广泛应用,体会数学的价值,激发热爱数学的情感。

【教学重点】

让学生探究发现一条线上植树问题(两端都种)的规律,经历数学建模的过程,体验“化繁为简”的解题策略和数学思想方法。

【教学难点】

让学生体验“化繁为简”的解题策略和数学思想方法。

【教学过程】

一、创设情境,导入新课

1、照片引发的思考。

①出示建设路的照片:看到建设路的照片,你最先想到的是什么?

②理解棵数、间隔与间隔数:植树应该考虑到什么?教师结合学生的回答引出棵数、间隔与间隔数,让学生理解这些概念。

③引出课题:植树中的棵数和间隔数还存在着数学学问呢,这节课,我们就来研究这样的植树问题。

【设计意图】以万安的建设路为素材,引出植树,使学生感受数学与生活的密切联系;然后围绕植树这个话题,理解棵数、间隔与间隔数这些概念,在不知不觉中展开对数学问题的探索,激发探求植树问题的欲望。

2、整体感知、确定研究方向。

①课件:在15米长的小路一边种树,每隔5米种一棵。可能有几种情况?

(由于题目中的条件没有特别的限定的,同学们从3个不同角度考虑,出现了3种可能种植的情况。)

②展示学生的猜想。

③课件:

(两端都种,4棵) (只种一端,3棵) (两端不种,2棵)

理解:两端

④今天我们研究的是两端都种的《植树问题》。

【设计意图】通过猜想解答条件开放的植树问题,使全体学生体验到在不封闭的直线上植树会出现的三种常见类型。让学生在大背景下学习两端都种的植树问题。运用分类与整合思想研究植树问题,符合学生的认知规律,对引出、开展新课教学做好铺垫。

二、小组合作,探究规律

1、提出问题。

师:刚才,同学们一看到建设路的照片就想到了要植树,现在老师就给你提供一些有关建设路植树的具体信息。

课件:在全长1000米的建设路一边植树,每隔10米栽一棵树(两端都栽),一共需要多少棵树苗?

师:请你猜一猜。(学生的猜测,可能有不同的结果:100;101;102)

你是怎么想的?

【设计意图】教学要建立在学生原有的经验基础上。这个环节,通过让学生猜一猜,激活学生的原有经验,引发学生的矛盾冲突,激发学生的探究欲望。

2、自主探究。

棵数和间隔数到底之间有什么关系呢?请你大胆的猜想一下!

要验证自己的猜想对不对,可以怎样研究?

能用直观的图示方法来研究吗?

【课件】显示:隔10米种一棵,再隔10米种一棵……,一直画到1000米!感觉怎样?

(学生感觉:这样一棵一间隔画下去,方法是可以的,但太麻烦了,又浪费时间。)

师:要研究棵数和间隔数之间有什么关系,难道没有更简单的方法吗?

【设计意图】让学生思考、交流,尝试从简单入手,用“把大数变小数”的方法进行研究,渗透“化繁为简”的数学思想。

3、发现规律

学生开始动手画图、填表、比较分析,然后展示他们的研究结果。

师:同学们通过用画线段图的办法研究,发现在小数据中两端都种的情况下,都有“棵数比间隔数多1”的规律。

看来,画线段图确实能帮助我们清晰地分析数量关系,这是数学上常用的一种好方法。

师:“棵数比间隔数多1”的规律是同学们用较小的数据研究出来的,如果数据增大,这个规律还成立吗?(让学生思考回答)

师:看【课件】仔细观察

一个间隔对应一棵,这样一直对应下去, 1000个间隔就有1000棵,种完了吗?

师:如果这条路变得很长很长、无限长,两端都种还有这样的规律吗? (学生思考回答)

【设计意图】让学生从中体会到,不管数字多大,用“一一对应”的方法,最后还要补上一棵才达到两端都种的结果。这个环节,潜移默化地渗透“极限”的思想。

4、总结归纳

师:我们来回忆一下整个研究过程,还记得我们是通用怎样的研究得出这条规律的吗?

归纳“化繁为简”的解题策略。

那两端都种:10棵树有多少个间隔?20棵、50棵呢?

10个间隔有多少棵树?20个、100个呢?

【设计意图】让学生体会到研究问题可以从简单入手,将困难的变为容易的,将复杂的变为简单的,用这样的方法,可以有效的解决问题。把抽象的数学化归思想渗透在教学中,让学生在“润物细无声”中体验到数学思想方法的价值,提高思维的素质。

三、应用规律,解决问题。

1、解决建设路的植树问题

在全长1000米的建设路一边植树,每隔10米栽一棵树(两端都栽),一共需要多少棵树苗?

(过渡语:为了方便人们行走,我觉得还应该给建设路安装一些路灯,能用我们今天所发现的规律去解决吗?为什么?)

2、解决建设路的路灯安装问题

在全长1000米的建设路一边安装路灯(两端都要安装),如果要安装21盏路灯,那么每隔多远安装一盏路灯?

(过渡语:在我们生活中存在着很多类似植树问题的现象,你发现了吗?让学生举例说说生活中类似植树问题的其他问题)

3、做课间操时,10名学生站成一排,每两个同学之间相距2米,那么从排头到排尾一共有多少米?

(过渡语:在我们生活中,不仅物体与物体之间有间隔,时间与时间也有间隔。)

4、广场上的大钟5时敲响5下,8秒敲完。12时敲12下,需要多长时间?

【设计意图】让学生通过举例,体会到植树问题在生活中的广泛应用。同时让学生清楚地认识到路灯排列、排队等生活现象都与“植树问题”有着相同的数学结构,也给这种数学思想以充分的建模。通过不同层次的四个练习,培养学生灵活运用规律解决问题的能力,进一步巩固“植树问题”的数学模型。

三、回顾总结,拓展延伸

同学们,我们今天学习的知识,就在课本上,打开看一看!

1、今天我们学习了什么?

2、请你回忆一下,在研究植树问题时,我们经历了怎样一个学习过程?对你有什么启示?

3、拓展延伸。数学史上有个“20棵树”的植树问题,几个世纪以来一直都引起研究家的研究兴趣。

这就是:‘20棵树,若每行四棵,问怎样种植,才能使行数更多?

【课件】早在十六世纪,古希腊等国完成了十六行的排列。(出示图1)

十八世纪,美国数学大师山姆完成了十八行图谱。(出示图2)

进入二十世纪,数学爱好者绘制出了二十行图谱,创造了新纪录并保持至今。(出示图3)

【结语】今天进入21世纪,20棵树,每行4棵,还能有更新的进展吗? 数学界正翘首以待!期待着同学们大胆探索、积极思考,相信你们一定会有更大的收获!

【设计意图】寻求解决问题的方法和策略比获一个结论本身要重要。这个环节,让学生在回顾反思中梳理研究方法,为学生今后学习“解决问题”这个领域的知识打下坚实的基础。并以世界著名三大难题之一的“20棵树问题”结尾,引发学生对数学内在美的一种惊叹与追求,激发学生后续研究的极大兴趣。

同课章节目录