4.3 体内物质的运输 同步练习(解析版)

文档属性

| 名称 | 4.3 体内物质的运输 同步练习(解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 598.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-11-11 22:48:04 | ||

图片预览

文档简介

4.3 体内物质的运输

基础闯关全练

1.(2018广东深圳中考)血液中的血细胞含量最多的是 ( )

A.红细胞 B.血小板 C.血红蛋白 D.白细胞

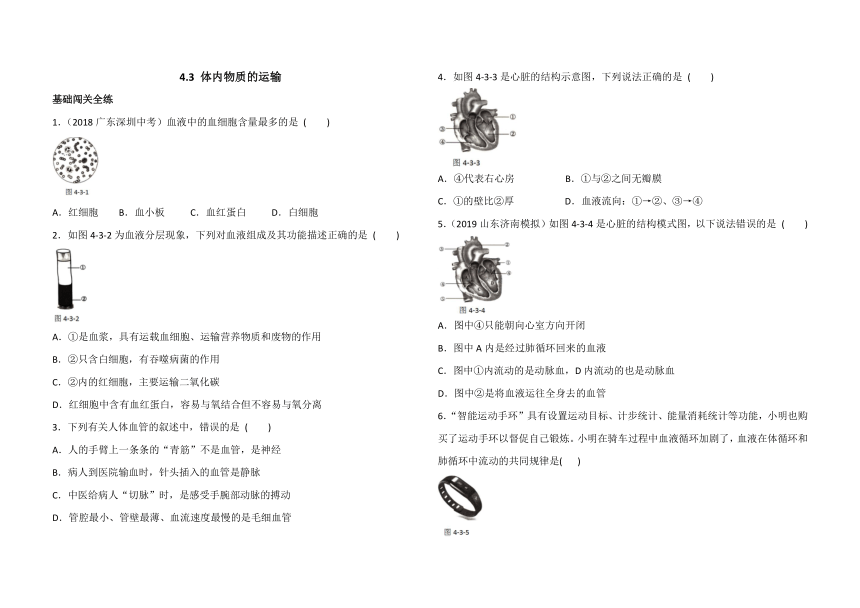

2.如图4-3-2为血液分层现象,下列对血液组成及其功能描述正确的是 ( )

A.①是血浆,具有运载血细胞、运输营养物质和废物的作用

B.②只含白细胞,有吞噬病菌的作用

C.②内的红细胞,主要运输二氧化碳

D.红细胞中含有血红蛋白,容易与氧结合但不容易与氧分离

3.下列有关人体血管的叙述中,错误的是 ( )

A.人的手臂上一条条的“青筋”不是血管,是神经

B.病人到医院输血时,针头插入的血管是静脉

C.中医给病人“切脉”时,是感受手腕部动脉的搏动

D.管腔最小、管壁最薄、血流速度最慢的是毛细血管

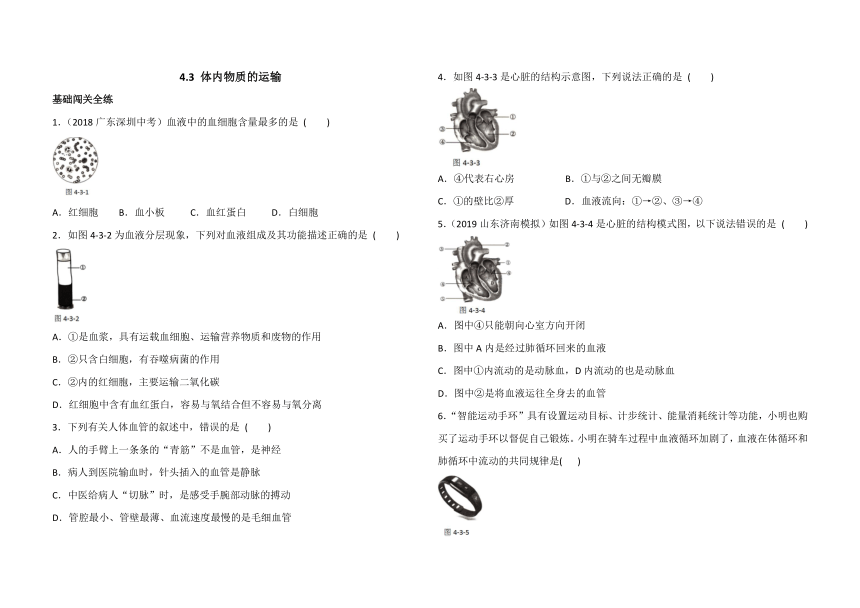

4.如图4-3-3是心脏的结构示意图,下列说法正确的是 ( )

A.④代表右心房 B.①与②之间无瓣膜

C.①的壁比②厚 D.血液流向:①→②、③→④

5.(2019山东济南模拟)如图4-3-4是心脏的结构模式图,以下说法错误的是 ( )

A.图中④只能朝向心室方向开闭

B.图中A内是经过肺循环回来的血液

C.图中①内流动的是动脉血,D内流动的也是动脉血

D.图中②是将血液运往全身去的血管

6.“智能运动手环”具有设置运动目标、计步统计、能量消耗统计等功能,小明也购买了运动手环以督促自己锻炼。小明在骑车过程中血液循环加剧了,血液在体循环和肺循环中流动的共同规律是( )

A.心房→动脉→毛细血管→静脉→心室

B.心房→静脉→毛细血管→动脉→心房

C.心室→静脉→毛细血管→动脉→心房

D.心室→动脉→毛细血管→静脉→心房

7.(2018山东青岛中考)下列关于血液的叙述,正确的是 ( )

A.甲是B型血的人,可以给乙输血,则乙的血型一定是B型

B.正常人的血浆是一种淡黄色液体,约占血液总量的55%

C.人体出现炎症时,血液中血小板的数量会大量增加

D.血液中的二氧化碳主要是由红细胞运输的

8.(2016湖南长沙中考)下列有关献血与输血的说法不正确的是 ( )

A.安全输血应以输同型血为原则

B.提倡18~55周岁的健康公民自愿献血

C.用艾滋病患者或艾滋病病毒携带者献出的血液来救治伤者

D.符合献血条件的健康成年人每次献血200~ 300毫升是不会影响健康的

能力提升全练

1.关于血液循环的叙述中,错误的一项是 ( )

A.体循环和肺循环两条循环途径在心脏处连通在一起

B.体循环和肺循环两部分构成了完整的循环路线

C.在血液循环中,先进行肺循环再进行体循环

D.肺循环的路线短,体循环的路线长、范围广

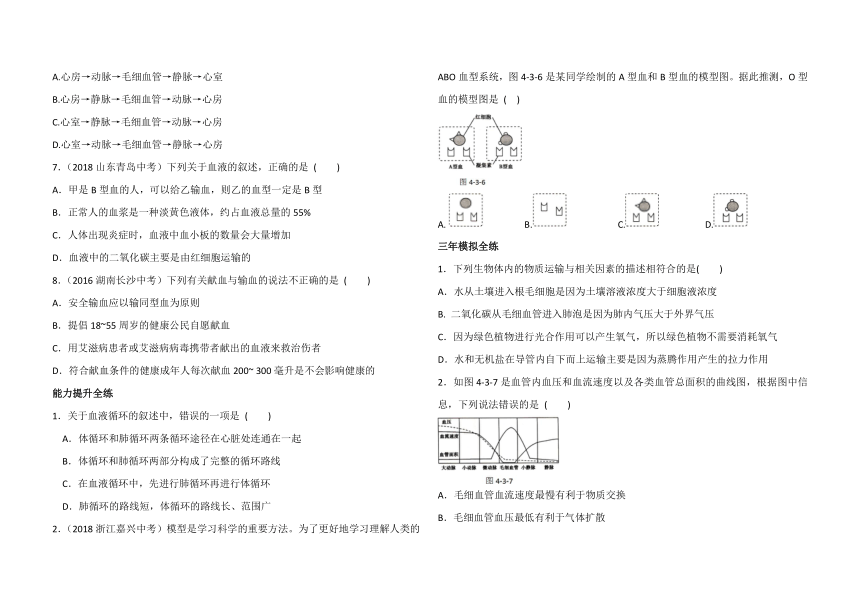

2.(2018浙江嘉兴中考)模型是学习科学的重要方法。为了更好地学习理解人类的ABO血型系统,图4-3-6是某同学绘制的A型血和B型血的模型图。据此推测,O型血的模型图是 ( )

B. C. D.

三年模拟全练

1.下列生物体内的物质运输与相关因素的描述相符合的是( )

A.水从土壤进入根毛细胞是因为土壤溶液浓度大于细胞液浓度

B. 二氧化碳从毛细血管进入肺泡是因为肺内气压大于外界气压

C.因为绿色植物进行光合作用可以产生氧气,所以绿色植物不需要消耗氧气

D.水和无机盐在导管内自下而上运输主要是因为蒸腾作用产生的拉力作用

2.如图4-3-7是血管内血压和血流速度以及各类血管总面积的曲线图,根据图中信息,下列说法错误的是 ( )

A.毛细血管血流速度最慢有利于物质交换

B.毛细血管血压最低有利于气体扩散

C.连接左心室血管的血压大于连接右心房血管的血压

D.毛细血管的面积最大有利于物质交换

五年中考全练

1.(2018浙江台州中考,11)体外膜肺氧合装置俗称人工肺(如图4-3-8),用于肺功能丧失患者的急救。使用时,先用一根导管将血液从人体静脉引出,通过该装置后,血液经另一根导管回到人体的动脉或静脉内。人工肺中的氧合器作用是( )

A.可直接为人体提供能量

B.为病人血液循环提供动力

C.过滤流经血液的含氮废物

D.使流经的静脉血变成动脉血

2.(2018浙江台州中考,32)夏季是溺水多发季节,在野外游泳有很多不安全因素。如清澈的溪流看上去较浅,实际上却较深;岸边潮湿,容易长有青苔,人在上面行走更容易摔倒;水面下可能会有暗流或漩涡,人在其附近容易被卷入。万一溺水,人在水下长时间缺氧会导致呼吸和心跳停止。请你解释上述内容所涉及的科学道理。

核心素养全练

如图4-3-9为某校教师自制的人体血液循环模型。A、B、C、D是四个塑料瓶,共同组成了“心脏”,其中D代表的是左心室。E和F是两支试管,代表某些器官内的“毛细血管网”。可以手动挤压该模型中的塑料瓶,产生的压力能使瓶中的液体在密闭的管道中循环流动。请据图回答:

(1)图中的a、b是两个单向的阀门,只能朝一个方向开。它们代表了心脏的_________,能防止血液倒流。

(2)试管E代表的是_________内的“毛细血管网”,血液流经此处后,_____含量增加。

(3)图中体循环的途径是__________(用字母和箭头表示)。体循环和肺循环是同时进行的,并在心脏处连通在一起,构成一条完整的血液循环路线。

(4)某同学因感冒引起扁桃体发炎,在上肢静脉注射药物到达扁桃体的过程中,至少需经过心脏__________次才能到达病灶。

4.3 体内物质的运输

基础闯关全练

1.A 血细胞包括红细胞、白细胞、血小板,其中红细胞数量最多,白细胞数量最少。

2.A ①是淡黄色、透明的血浆,具有运载血细胞、运输养料和废物的作用,A正确;②为血细胞,包括红细胞、白细胞和血小板,其中白细胞具有吞噬病菌的作用,B错误;②内的红细胞,主要作用是运输氧气,C错误;红细胞中含有血红蛋白,在含氧高的地方容易与氧结合,在含氧低的地方容易与氧分离,D错误。

3.A 人手臂上的“青筋”是静脉,不是神经,故A错误。

4.D ④是右心室.A说法错误;①左心房与②左心室之间有房室瓣,B说法错误;②左心室的壁最厚,C说法错误;心房与心室之间有房窒瓣,保证血液从心房流向心室,即①→②、③→④,D说法正确。

5.B 体循环的循环途径为:左心室→主动脉→各级动脉→组织处毛细血管→各级静脉→上、下腔静脉→右心房;肺循环的循环途径为:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左

心房;所以图中A右心房内是经过体循环回来的血液,而不是肺循环,B符合题意。

6.D 血液在体循环和肺循环中流动的共同规律是:心室→动脉→毛细血管→静脉→心房。

7.B B型血的人可以少量输血给AB型血的人;人体出现炎症时,血液中白细胞的数量会大量增加;血液中的二氧化碳主要是由血浆运输的。

8.C 艾滋病是一种病毒性疾病,艾滋病病毒可通过血液传播,故用艾滋病患者或艾滋病病毒携带者献出的血液来救治伤者会使伤员感染艾滋病,C项错误。

能力提升全练

1.C 在血液循环中,体循环和肺循环是同时进行的,先体循环再肺循环的说法是错误的。

2.A 根据A型血和B型血的模型网,A型血的红细胞膜上含有A凝集原(红细胞有两个小三角形角),B型血的红细胞膜上含有B凝集原(有两个小圆形角),而A型血有抗B凝集

素,B型血有抗A凝集素,而O型血有抗A、抗B凝集素,红细胞内没有A、B凝集原,即根据模型选择A。

三年模拟全练

1.D 植物根毛细胞液的浓度大于土壤溶液浓度时细胞吸水,植物根毛细胞液的浓度小于土壤溶液浓度时细胞失水,则A说法错误;二氧化碳从毛细血管进入肺泡是通过扩散作用进行的,与肺内气压和外界气压的大小无关,则B说法错误;绿色植物光合作用产生氧气,呼吸作用消耗氧气,C说法错误。

2.B 毛细血管的管壁薄,物质容易通过;毛细血管内的血流速度慢,有利于物质交换;毛细血管数量大、分布广,与组织细胞接触面积大,有利于物质交换。南图可知,毛细血管的血压并不是最低的,B错误。

五年中考全练

1.D 人体在肺内进行气体交换,肺泡中的氧气扩散到血液里,血液里的二氧化碳扩散到肺泡中,经肺泡内的气体交换之后血液南静脉血变成了动脉血,根据图示血液经过人工肺后,氧气进入血液,二氧化碳被排出,所以此过程类似于肺泡内的气体交换,D正确

2.答案 因为光从水中斜射入空气,发生折射,形成偏浅的虚像;岸边潮湿长青苔使接触面更光滑,导致摩擦力变小,人更容易摔倒;水面下有漩涡暗流,流速大,压强小,人在附近容易被压入;缺氧导致细胞不能进行正常的呼吸作用,不能给人体供能。

解析 河底反射的光由水中斜射入空气时,在水面处发生折射,折射角大于入射角,折射光线远离法线,折射光线向水面偏折,人眼逆着折射光线的方向看去,看到的“河底”比河底

的实际位置浅一些;岸边潮湿长有青苔,使接触面更光滑,通过减小接触面的粗糙程度减小摩擦,人更容易摔倒;漩涡中心水的流速大、压强小,外侧流速小、压强大,形成一个向漩涡中心的压力差,从而人容易被压入漩涡中;人在水下长时间缺氧会导致细胞不能进行正常的呼吸作用,不能给人体供能,所以会导致呼吸和心跳停止。

核心素养全练

答案 (1)房室瓣 (2)肺泡 氧气 (3)D→F→A (4)两

解析 (1)图中的a、b表示心房与心室之间的房室瓣,其作用是防止血液倒流。(2)(3)肺循环的路线是:C右心室→肺动脉→E肺泡内毛细血管→肺静脉→B左心房,血液由含氧量少的静脉血变成含氧丰富的动脉血。体循环的路线是:D左心室→主动脉→各级动脉→F身体各部分的毛细血管网→各级静脉→上、下腔静脉→A右心房,血液由含氧丰富的动脉血变成含氧量少的静脉血。(4)根据血液循环途径可知:药物到达患病部位需要经过上肢静脉→上腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→头部动脉→扁桃体毛细血管→病灶,因此药物到达患病部位至少两次经过心脏。

基础闯关全练

1.(2018广东深圳中考)血液中的血细胞含量最多的是 ( )

A.红细胞 B.血小板 C.血红蛋白 D.白细胞

2.如图4-3-2为血液分层现象,下列对血液组成及其功能描述正确的是 ( )

A.①是血浆,具有运载血细胞、运输营养物质和废物的作用

B.②只含白细胞,有吞噬病菌的作用

C.②内的红细胞,主要运输二氧化碳

D.红细胞中含有血红蛋白,容易与氧结合但不容易与氧分离

3.下列有关人体血管的叙述中,错误的是 ( )

A.人的手臂上一条条的“青筋”不是血管,是神经

B.病人到医院输血时,针头插入的血管是静脉

C.中医给病人“切脉”时,是感受手腕部动脉的搏动

D.管腔最小、管壁最薄、血流速度最慢的是毛细血管

4.如图4-3-3是心脏的结构示意图,下列说法正确的是 ( )

A.④代表右心房 B.①与②之间无瓣膜

C.①的壁比②厚 D.血液流向:①→②、③→④

5.(2019山东济南模拟)如图4-3-4是心脏的结构模式图,以下说法错误的是 ( )

A.图中④只能朝向心室方向开闭

B.图中A内是经过肺循环回来的血液

C.图中①内流动的是动脉血,D内流动的也是动脉血

D.图中②是将血液运往全身去的血管

6.“智能运动手环”具有设置运动目标、计步统计、能量消耗统计等功能,小明也购买了运动手环以督促自己锻炼。小明在骑车过程中血液循环加剧了,血液在体循环和肺循环中流动的共同规律是( )

A.心房→动脉→毛细血管→静脉→心室

B.心房→静脉→毛细血管→动脉→心房

C.心室→静脉→毛细血管→动脉→心房

D.心室→动脉→毛细血管→静脉→心房

7.(2018山东青岛中考)下列关于血液的叙述,正确的是 ( )

A.甲是B型血的人,可以给乙输血,则乙的血型一定是B型

B.正常人的血浆是一种淡黄色液体,约占血液总量的55%

C.人体出现炎症时,血液中血小板的数量会大量增加

D.血液中的二氧化碳主要是由红细胞运输的

8.(2016湖南长沙中考)下列有关献血与输血的说法不正确的是 ( )

A.安全输血应以输同型血为原则

B.提倡18~55周岁的健康公民自愿献血

C.用艾滋病患者或艾滋病病毒携带者献出的血液来救治伤者

D.符合献血条件的健康成年人每次献血200~ 300毫升是不会影响健康的

能力提升全练

1.关于血液循环的叙述中,错误的一项是 ( )

A.体循环和肺循环两条循环途径在心脏处连通在一起

B.体循环和肺循环两部分构成了完整的循环路线

C.在血液循环中,先进行肺循环再进行体循环

D.肺循环的路线短,体循环的路线长、范围广

2.(2018浙江嘉兴中考)模型是学习科学的重要方法。为了更好地学习理解人类的ABO血型系统,图4-3-6是某同学绘制的A型血和B型血的模型图。据此推测,O型血的模型图是 ( )

B. C. D.

三年模拟全练

1.下列生物体内的物质运输与相关因素的描述相符合的是( )

A.水从土壤进入根毛细胞是因为土壤溶液浓度大于细胞液浓度

B. 二氧化碳从毛细血管进入肺泡是因为肺内气压大于外界气压

C.因为绿色植物进行光合作用可以产生氧气,所以绿色植物不需要消耗氧气

D.水和无机盐在导管内自下而上运输主要是因为蒸腾作用产生的拉力作用

2.如图4-3-7是血管内血压和血流速度以及各类血管总面积的曲线图,根据图中信息,下列说法错误的是 ( )

A.毛细血管血流速度最慢有利于物质交换

B.毛细血管血压最低有利于气体扩散

C.连接左心室血管的血压大于连接右心房血管的血压

D.毛细血管的面积最大有利于物质交换

五年中考全练

1.(2018浙江台州中考,11)体外膜肺氧合装置俗称人工肺(如图4-3-8),用于肺功能丧失患者的急救。使用时,先用一根导管将血液从人体静脉引出,通过该装置后,血液经另一根导管回到人体的动脉或静脉内。人工肺中的氧合器作用是( )

A.可直接为人体提供能量

B.为病人血液循环提供动力

C.过滤流经血液的含氮废物

D.使流经的静脉血变成动脉血

2.(2018浙江台州中考,32)夏季是溺水多发季节,在野外游泳有很多不安全因素。如清澈的溪流看上去较浅,实际上却较深;岸边潮湿,容易长有青苔,人在上面行走更容易摔倒;水面下可能会有暗流或漩涡,人在其附近容易被卷入。万一溺水,人在水下长时间缺氧会导致呼吸和心跳停止。请你解释上述内容所涉及的科学道理。

核心素养全练

如图4-3-9为某校教师自制的人体血液循环模型。A、B、C、D是四个塑料瓶,共同组成了“心脏”,其中D代表的是左心室。E和F是两支试管,代表某些器官内的“毛细血管网”。可以手动挤压该模型中的塑料瓶,产生的压力能使瓶中的液体在密闭的管道中循环流动。请据图回答:

(1)图中的a、b是两个单向的阀门,只能朝一个方向开。它们代表了心脏的_________,能防止血液倒流。

(2)试管E代表的是_________内的“毛细血管网”,血液流经此处后,_____含量增加。

(3)图中体循环的途径是__________(用字母和箭头表示)。体循环和肺循环是同时进行的,并在心脏处连通在一起,构成一条完整的血液循环路线。

(4)某同学因感冒引起扁桃体发炎,在上肢静脉注射药物到达扁桃体的过程中,至少需经过心脏__________次才能到达病灶。

4.3 体内物质的运输

基础闯关全练

1.A 血细胞包括红细胞、白细胞、血小板,其中红细胞数量最多,白细胞数量最少。

2.A ①是淡黄色、透明的血浆,具有运载血细胞、运输养料和废物的作用,A正确;②为血细胞,包括红细胞、白细胞和血小板,其中白细胞具有吞噬病菌的作用,B错误;②内的红细胞,主要作用是运输氧气,C错误;红细胞中含有血红蛋白,在含氧高的地方容易与氧结合,在含氧低的地方容易与氧分离,D错误。

3.A 人手臂上的“青筋”是静脉,不是神经,故A错误。

4.D ④是右心室.A说法错误;①左心房与②左心室之间有房室瓣,B说法错误;②左心室的壁最厚,C说法错误;心房与心室之间有房窒瓣,保证血液从心房流向心室,即①→②、③→④,D说法正确。

5.B 体循环的循环途径为:左心室→主动脉→各级动脉→组织处毛细血管→各级静脉→上、下腔静脉→右心房;肺循环的循环途径为:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左

心房;所以图中A右心房内是经过体循环回来的血液,而不是肺循环,B符合题意。

6.D 血液在体循环和肺循环中流动的共同规律是:心室→动脉→毛细血管→静脉→心房。

7.B B型血的人可以少量输血给AB型血的人;人体出现炎症时,血液中白细胞的数量会大量增加;血液中的二氧化碳主要是由血浆运输的。

8.C 艾滋病是一种病毒性疾病,艾滋病病毒可通过血液传播,故用艾滋病患者或艾滋病病毒携带者献出的血液来救治伤者会使伤员感染艾滋病,C项错误。

能力提升全练

1.C 在血液循环中,体循环和肺循环是同时进行的,先体循环再肺循环的说法是错误的。

2.A 根据A型血和B型血的模型网,A型血的红细胞膜上含有A凝集原(红细胞有两个小三角形角),B型血的红细胞膜上含有B凝集原(有两个小圆形角),而A型血有抗B凝集

素,B型血有抗A凝集素,而O型血有抗A、抗B凝集素,红细胞内没有A、B凝集原,即根据模型选择A。

三年模拟全练

1.D 植物根毛细胞液的浓度大于土壤溶液浓度时细胞吸水,植物根毛细胞液的浓度小于土壤溶液浓度时细胞失水,则A说法错误;二氧化碳从毛细血管进入肺泡是通过扩散作用进行的,与肺内气压和外界气压的大小无关,则B说法错误;绿色植物光合作用产生氧气,呼吸作用消耗氧气,C说法错误。

2.B 毛细血管的管壁薄,物质容易通过;毛细血管内的血流速度慢,有利于物质交换;毛细血管数量大、分布广,与组织细胞接触面积大,有利于物质交换。南图可知,毛细血管的血压并不是最低的,B错误。

五年中考全练

1.D 人体在肺内进行气体交换,肺泡中的氧气扩散到血液里,血液里的二氧化碳扩散到肺泡中,经肺泡内的气体交换之后血液南静脉血变成了动脉血,根据图示血液经过人工肺后,氧气进入血液,二氧化碳被排出,所以此过程类似于肺泡内的气体交换,D正确

2.答案 因为光从水中斜射入空气,发生折射,形成偏浅的虚像;岸边潮湿长青苔使接触面更光滑,导致摩擦力变小,人更容易摔倒;水面下有漩涡暗流,流速大,压强小,人在附近容易被压入;缺氧导致细胞不能进行正常的呼吸作用,不能给人体供能。

解析 河底反射的光由水中斜射入空气时,在水面处发生折射,折射角大于入射角,折射光线远离法线,折射光线向水面偏折,人眼逆着折射光线的方向看去,看到的“河底”比河底

的实际位置浅一些;岸边潮湿长有青苔,使接触面更光滑,通过减小接触面的粗糙程度减小摩擦,人更容易摔倒;漩涡中心水的流速大、压强小,外侧流速小、压强大,形成一个向漩涡中心的压力差,从而人容易被压入漩涡中;人在水下长时间缺氧会导致细胞不能进行正常的呼吸作用,不能给人体供能,所以会导致呼吸和心跳停止。

核心素养全练

答案 (1)房室瓣 (2)肺泡 氧气 (3)D→F→A (4)两

解析 (1)图中的a、b表示心房与心室之间的房室瓣,其作用是防止血液倒流。(2)(3)肺循环的路线是:C右心室→肺动脉→E肺泡内毛细血管→肺静脉→B左心房,血液由含氧量少的静脉血变成含氧丰富的动脉血。体循环的路线是:D左心室→主动脉→各级动脉→F身体各部分的毛细血管网→各级静脉→上、下腔静脉→A右心房,血液由含氧丰富的动脉血变成含氧量少的静脉血。(4)根据血液循环途径可知:药物到达患病部位需要经过上肢静脉→上腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房→左心室→主动脉→头部动脉→扁桃体毛细血管→病灶,因此药物到达患病部位至少两次经过心脏。

同课章节目录

- 第1章 物质及其变化

- 第1节 物质的变化

- 第2节 物质的酸碱性

- 第3节 常见的酸

- 第4节 常见的碱

- 第5节 酸和碱之间发生的反应

- 第6节 几种重要的盐

- 第2章 物质转化与材料利用

- 第1节 金属材料

- 第2节 金属的化学性质

- 第3节 有机物和有机合成材料

- 第4节 物质的分类

- 第5节 物质的转化

- 第6节 材料的利用与发展

- 第3章 能量的转化与守恒

- 第1节 能量及其形式

- 第2节 机械能

- 第3节 能量转化的量度

- 第4节 简单机械

- 第5节 物体的内能

- 第6节 电能

- 第7节 核能

- 第8节 能量的转化与守恒

- 第4章 代谢与平衡

- 第1节 食物与营养

- 第2节 食物的消化与吸收

- 第3节 体内物质的运输

- 第4节 能量的获得

- 第5节 体内物质的动态平衡

- 研究性学习课题

- 一 当地酸雨情况以及对农作物和建筑物的影响

- 二 金属对社会发展的作用

- 三 寻找自行车中的杠杆

- 四 怎样防治龋齿