历史人教版必修二第20课从战时共产主义政策到斯大林模式课件 (共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 历史人教版必修二第20课从战时共产主义政策到斯大林模式课件 (共49张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-11-13 14:30:18 | ||

图片预览

文档简介

课件49张PPT。一个世纪的回望------20世纪人类最伟大的实验 在生产力高度发达的资本主义基础上建立社会主义——实行公有制、计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。社会主义=公有制+计划经济+按劳分配马克思对社会主义的构想:第20课

从“战时共产主义”政策

到“斯大林模式”一.“战时共产主义”政策二. 新经济政策

三.“斯大林模式”——追随“理想”的实验——面对现实的实验——回归“理想”的实验1.背景一.“战时共产主义”政策

——追随“理想”的实验苏维埃政权遭到国内外敌人的进攻,面临着严峻的政治、经济形势。

?国土被敌人控制,反革命活动猖獗

经济凋敝,物资奇缺阅读课本思考:

十月革命胜利后,苏维埃政府面临怎样的形势?1918年,列宁说:“在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮收集制禁止自由贸易……不仅是维持生活和对付战争,已经超越一般革命的任务,而且是共产主义的任务,是推进社会主义的“真正的主要的门径”。

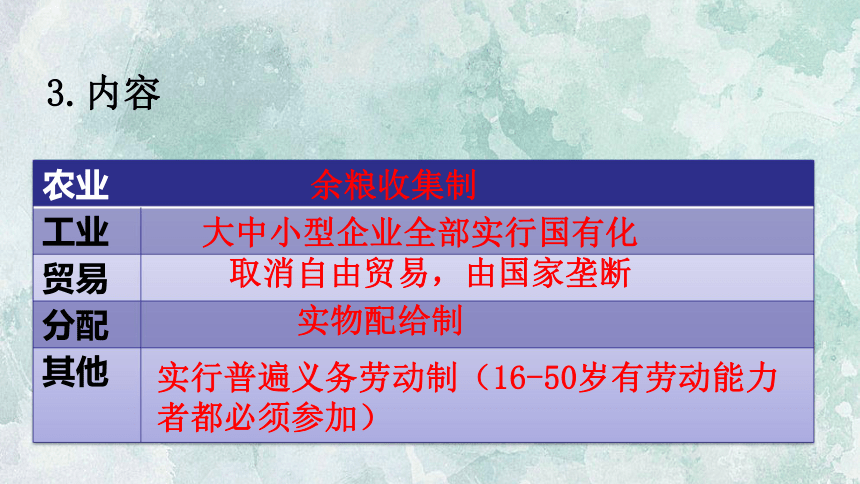

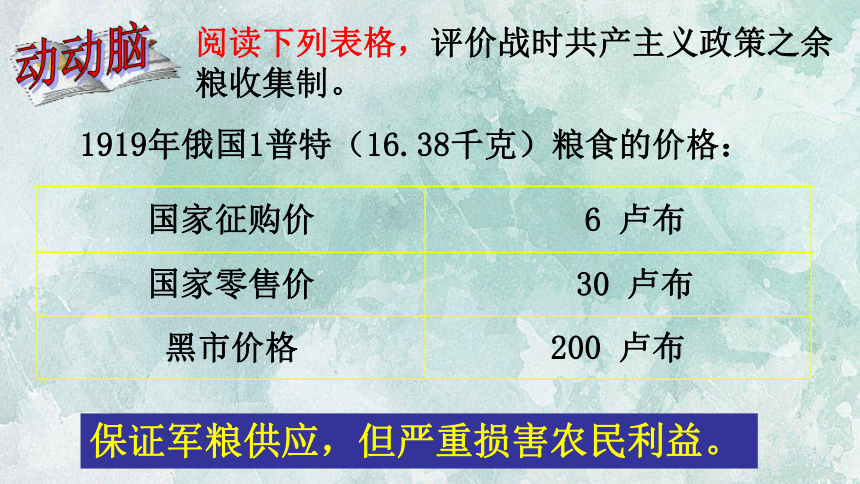

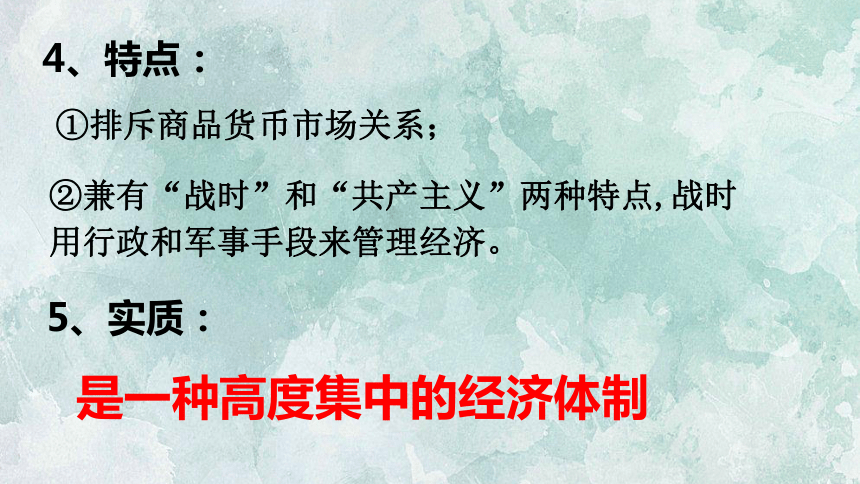

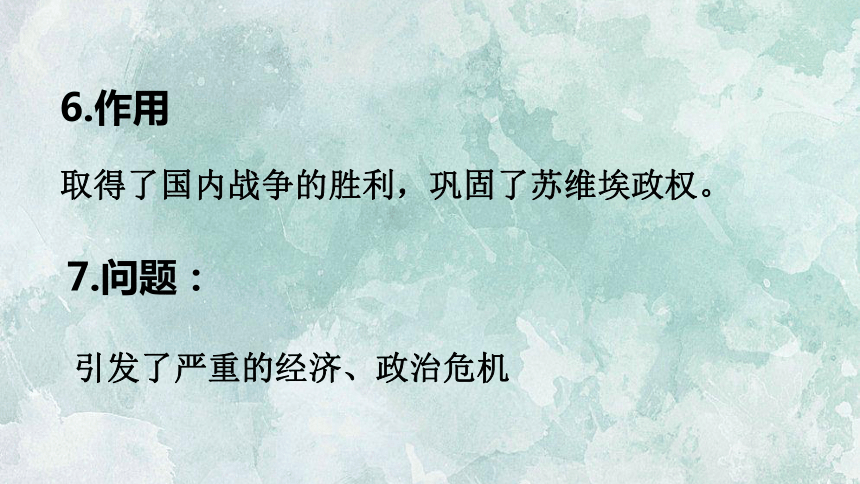

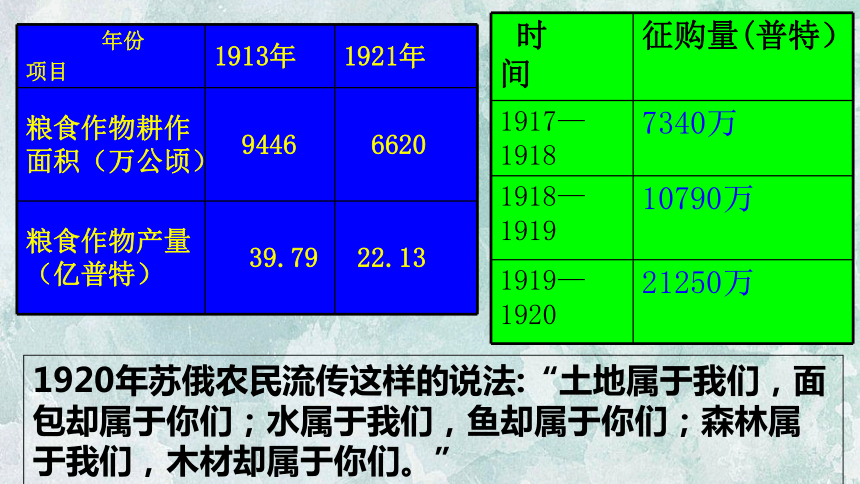

2、目的:②后来作为直接过渡到社会主义的途径。①最初目的是为了集中全国的人力、物力、财力战胜国内外敌人。3.内容余粮收集制大中小型企业全部实行国有化取消自由贸易,由国家垄断实物配给制实行普遍义务劳动制(16-50岁有劳动能力者都必须参加)1919年俄国1普特(16.38千克)粮食的价格: 阅读下列表格,评价战时共产主义政策之余粮收集制。保证军粮供应,但严重损害农民利益。动动脑4、特点:②兼有“战时”和“共产主义”两种特点,战时用行政和军事手段来管理经济。①排斥商品货币市场关系;5、实质:是一种高度集中的经济体制6.作用取得了国内战争的胜利,巩固了苏维埃政权。7.问题:引发了严重的经济、政治危机评价 (1)积极:

特殊历史时期中,巩固苏维埃政权的一项特殊政策;为战胜国内外敌人提供物质的保障。军事上的胜利保卫和巩固了新生的苏维埃政权。

(2)局限:

但违背经济规律,损害了农民的利益;作为向社会主义过渡的途径是错误的。1920年苏俄农民流传这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”1920年工业产值仅14亿卢布,只及1913年的15.5%;同年的煤和铁的产量分别是870万吨和12万吨,为1917年的28%和4%。棉织品的产量降到战前的5%。

产业工人数量明显减少。1913年,大工业中有250万工人,到1921年只剩下140万。工人中出现悲观失望和不满情绪。

1921年3月初,喀琅施塔得海军基地爆发水兵兵变,提出“拥护苏维埃,但是不要共产党人参加”的口号。

列宁说:“我们在1921年春天遭到严重的经济危机和政治危机”。 “目前已很清楚,我们用冲击的办法,即用简捷、迅速、直接的办法实现社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了……政治形势向我们表明,在许多问题上,必须退到国家资本主义上去……”

──转引自王斯德《苏联兴亡史》列宁的选择...二.新经济政策

——面对现实的实验①战时共产主义政策导致严重的经济、政治危机。为解决国内的经济和政治危机。1、原因:2、目的:直接:根本:②战时共产主义政策超出当时的生产力水平。(直接原因)(根本原因)“间接过渡”到社会主义。 新经济政策和战时共产主义政策的内容相比有何重大变化?变化的实质是什么?粮食税国有为主,私有并存取消实物配给制,实行按劳分配制的工资级别制恢复货币流通和商品交换3、内容4.实质:利用市场和商品货币的关系来扩大生产,改善和巩固工农联盟,逐步过渡到社会主义。(在不改变社会主义制度的前提下,进行生产关系的调整)1921年,俄共(布)“十大”召开,《关于以实物税代替余粮收集制》的决议5、标志:“战时共产主义”时期饥饿的儿童新经济政策“繁荣的市场”1925年俄国的粮食和工业生产列宁:“在战争结束的时候,就像一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了。”6、影响:(1)提高了人民生产的积极性,促进了经济迅速恢复(1925年),有利于稳定政治形势(2)是列宁对经济文化相对落后的国家如何走上社会主义道路的正确探索 邓小平说:“社会主义究竟是什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”苏联(苏俄)探索社会主义道路的思路:列宁时代:战时共产主义直接过渡到共产主义。(失败)新经济政策:利用商品货币关系建设社会主义1925年,苏俄国民经济基本恢复“1924年列宁逝世后,斯大林的领导地位逐渐确立,此时的苏联处于在西方资本主义国家封锁和包围之中,孤立无援,国内工业生产极其落后,到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99℅的耕种要靠畜力和人力完成。”

——《大国崛起》 1925年,苏俄基本完成经济恢复后,苏联在经济上面临着何种任务?应该如何做?提示:迅速增强经济实力和国防力量;优先发展重工业。斯大林时代:开创了一种全新的计划经济体制——斯大林模式 列宁逝世以后,以斯大林为首的联共(布)领导人民为进行社会主义建设。 三、斯大林模式

——回归“理想”的实验苏联会选择哪一种模式?为什么? 一条道路是发展私有制和自由市场经济,以轻工业带头带动重工业发展,亦即英、法、美三国模式的第一代工业化道路。由于资本积累主要依赖发展轻工业实现,所以必然提倡高消费运动。

另一条道路是依赖国家力量,主张集中控制和调配有效资源,对外贸易实行保护关税保护国内市场。以优先发展重、化工业和倡导高积累、低消费政策,来带动经济迅速起飞的路线。 苏联为什么选择这样的发展道路?1、原因(1)政治因素:阶级斗争激烈,苏共缺乏社会主义建设经验,对社会主义本质认识偏差。(2)经济因素:小生产经济曾一度占优势,经济相对落后。(3)思想因素:缺乏民主传统,封建专制思想残余浓厚。(4)外部因素:帝国主义包围下的险恶环境及战争的危机感。(5)个人因素:斯大林在理论上、思想上和行为上都强调集权。斯大林经济模式的形成和特点2、形成

(1)1925年苏共十五大提出“社会主义工业化方针”和农业集体化方针

(2)1928年苏联开始第一个五年计划

(3)1936年苏联宪法颁布标志着斯大林模式正式形成

战争即将爆发,所以必须尽早实现工业化 (宣传画)钢铁工人们生产钢铁

(宣传画)集体农庄幸福的快乐的少女集体农庄农民在田野用餐苏联在20世纪30年代为宣传国民经济发展的五年计划而

绘制3、内容优先发展重工业的方针,农业、轻工业提供资金。农业集体化运动:把分散的农民组织到集体农庄里(1937)实行单一的公有制和高度集中的计划经济。指令性。一个不容忽视的现实经过两个五年计划,苏联的工业产值已经跃居欧洲第一位,世界第二位。用不到20年的时间,走完了西方资本主义国家过去用了50年到100年所走过的路程。T-34型坦克,作为二战中性能最好的坦克之一,共生产了四万辆, 大战后期苏联的坦克年生产能力达到惊人的5万辆,为战胜法西斯提供了坚实的军事基础T-34型坦克苏联经济的巨大发展和它所采取的“计划”方式,引起西方世界的极大兴趣,西方人士纷纷前往苏联取经。一时间,“计划”成了最时髦的词。苏联1932年完成“一五”计划之后,全球最大的移民国家——美国,也第一次出现向外移民的倾向,先后有10万美国人申请移居苏联。一个让人深思的现象 积极:2、为反法西斯战争胜利奠定物质基础;1、迅速实现了工业化;3、为其他资本主义国家和社会主义国家提供了重要经验一个不能回避的问题到斯大林去世的1953年,……棉花、甜菜和肉类等大多低于战前水平。在集体化高潮的1932年,所有农产品均大幅度下降,出现了大量人口挨饿、死亡的现象。1940年斯大林也承认:“我们这里有2500万—3000万人挨饿”。(注:1939年苏联人口175,500,000)——《全球通史》4、对“斯大林模式”的评价积极(1)开辟了计划经济体制和新型工业化模式,迅速实现国家工业化;(欧洲第一、世界第二)

(2)短时间实现经济的快速发展,经济实力快速增长,为反法西斯战争胜利奠定物质基础。弊端(1)片面发展重工业,导致农业和轻工业长期落后,人民生活水平提高缓慢;

(2)牺牲农民利益,农民生产积极性不高。

(3)压制地方和企业积极性,阻碍经济可持续发展。

(4)日益僵化,成为苏联解体的重要原因。 结论:是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。5、斯大林模式的体制特征:(1)经济体制特征:计划经济(体制)单一公有制(所有制)高度集中与行政命令(管理)高积累、多投资、片面发展重工业(发展模式)(2)政治体制特征:

党政不分,国家权力高度集中于党,党的权力高度集中于个人,个人实行专制独裁和职位终身制(3)思想文化特征:

个人崇拜盛行,学术问题政治化,思想意识一元化“斯大林模式”的形成和比较人民代表大会制度、中共领导下的多党合作和政治协商制度。苏维埃体制(高度集权)、一党制、终身制。君主立宪制、内阁制、两党制。政治

制度社会主义市场经济体制高度集中的计划经济体制市场经济体制经济

体制家庭联产承包责任制集体化农庄资本主义大农场农业

制度农、轻、重协调发展优先发展重工业先轻工业后重工业工业化道路以公有制为主导,多种所有制成分并存。生产资料公有制生产资料私有制所有制中国特色社会主义模式 斯大林模式西方模式(英)2.社会主义模式不可能固定不变;

社会主义建设的道路是艰难和曲折的;

改革是社会主义不断完善和发展的重要途径。1.要有实事求是的精神3.社会主义建设一定要从国情出发,与时俱进。4.要遵循生产关系一定要适应生产力发展的规律 苏俄两种政策的实施和调整对我国今天社会主义建设和改革有什么启示?知识拓展:5.要看是否有利于维护广大人民的根本利益。

……(言之有理即可)“斯大林模式”的启示:1、不能走片面发展之路,要注重农、轻、重平衡发展,注重改善民生;2、不能单纯以行政命令管理经济,要充分发挥市场货币关系,尊重价值规律;3、不能专制独裁,个人崇拜,要发扬社会主义民主,加强民主法制建设。 某博物馆收藏的一份传单写道:“彼得格勒城市及郊区的所有工人、水兵、赤卫队和铁路组织的会议……决定,派我们中间的优秀分子加入‘为饥饿的彼得格勒到农村征粮’的队伍。”这一传单出现的历史背景应是( )

A.政府的战争政策造成粮荒

B.新生的苏维埃政权面临困境

C.农业集体化运动出现失误

D.德国法西斯大举入侵苏联

B 列宁指出:“1921年开春以来,我们提出完全不同的、改良主义的办法来代替原先的行动的办法、方案、方法、制度。所谓改良主义的办法,就是……活跃商业、小企业、资本主义,审慎地逐渐地掌握它们,或者说,做到有可能只在使它们活跃起来的范围内对它们实行国家调节。”材料中“改良主义的办法”实际上是( )

A.对战时共产主义政策的补充

B.对旧的社会经济结构进行社会主义改造

C.强调多种所有制经济齐头并进

D.合理利用市场和商品货币关系发展生产D 有学者说:“苏联制度的设计用意,在于尽快将一个极落后,开发度极低的国家,早早送上工业化的大道……尽管这个制度极其缺乏效率,极其浪费,但毕竟达到了上述目标。”据此可知该学者

A.赞同列宁的新经济政策

B.客观评价了战时共产主义政策

C.认为斯大林模式有合理之处

D.否认赫鲁晓夫改革的必要性C发生在1920年苏俄的现象有( )

A.私营企业纷纷涌现

B. 国营企业经营自主权扩大??

C.政府禁止买卖粮食

D. 农民积极参加农业集体化运动c1924年,季诺维也夫在俄共(布)十三大上所作的政治报告中强调“不会再有因新经济政策而采取的新的退却”。此后,党的许多领导人也纷纷表示,反对“扼杀社会主义因素而复活资本主义”。这表明当时他们认为,新经济政策( )

A.已经完成了恢复经济的任务

B.是特殊时期被迫做出的暂时妥协

C.是建设社会主义的正确道路

D.应该为战时共产主义政策所取代B“20世纪50年代,苏联科技人员发明了连续铸钢法,铸出的钢锭比传统方法质地均匀,且能将产量提高1/10到1/5,因而被28个国家买去专利。但直到1980年,苏联自身只有11%的钢锭采用此项技术生产。”对材料解读最准确的是( )

A.制度变革激发技术创新

B.计划经济制约技术转化

C.科技交流不受冷战影响

D.经济模式决定科研方向BA1930年苏联粮食产量为835.4亿千克,1931年降至694.8亿千克;1930年苏联粮食出口483亿千克,1931年增至518亿千克。这表明苏联( )

A.人民为国家工业化建设作出贡献

B.农业投入不足造成粮食供不应求

C.粮食减产严重制约工业发展速度

D.农业集体化影响农民生产积极性

从“战时共产主义”政策

到“斯大林模式”一.“战时共产主义”政策二. 新经济政策

三.“斯大林模式”——追随“理想”的实验——面对现实的实验——回归“理想”的实验1.背景一.“战时共产主义”政策

——追随“理想”的实验苏维埃政权遭到国内外敌人的进攻,面临着严峻的政治、经济形势。

?国土被敌人控制,反革命活动猖獗

经济凋敝,物资奇缺阅读课本思考:

十月革命胜利后,苏维埃政府面临怎样的形势?1918年,列宁说:“在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮收集制禁止自由贸易……不仅是维持生活和对付战争,已经超越一般革命的任务,而且是共产主义的任务,是推进社会主义的“真正的主要的门径”。

2、目的:②后来作为直接过渡到社会主义的途径。①最初目的是为了集中全国的人力、物力、财力战胜国内外敌人。3.内容余粮收集制大中小型企业全部实行国有化取消自由贸易,由国家垄断实物配给制实行普遍义务劳动制(16-50岁有劳动能力者都必须参加)1919年俄国1普特(16.38千克)粮食的价格: 阅读下列表格,评价战时共产主义政策之余粮收集制。保证军粮供应,但严重损害农民利益。动动脑4、特点:②兼有“战时”和“共产主义”两种特点,战时用行政和军事手段来管理经济。①排斥商品货币市场关系;5、实质:是一种高度集中的经济体制6.作用取得了国内战争的胜利,巩固了苏维埃政权。7.问题:引发了严重的经济、政治危机评价 (1)积极:

特殊历史时期中,巩固苏维埃政权的一项特殊政策;为战胜国内外敌人提供物质的保障。军事上的胜利保卫和巩固了新生的苏维埃政权。

(2)局限:

但违背经济规律,损害了农民的利益;作为向社会主义过渡的途径是错误的。1920年苏俄农民流传这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”1920年工业产值仅14亿卢布,只及1913年的15.5%;同年的煤和铁的产量分别是870万吨和12万吨,为1917年的28%和4%。棉织品的产量降到战前的5%。

产业工人数量明显减少。1913年,大工业中有250万工人,到1921年只剩下140万。工人中出现悲观失望和不满情绪。

1921年3月初,喀琅施塔得海军基地爆发水兵兵变,提出“拥护苏维埃,但是不要共产党人参加”的口号。

列宁说:“我们在1921年春天遭到严重的经济危机和政治危机”。 “目前已很清楚,我们用冲击的办法,即用简捷、迅速、直接的办法实现社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了……政治形势向我们表明,在许多问题上,必须退到国家资本主义上去……”

──转引自王斯德《苏联兴亡史》列宁的选择...二.新经济政策

——面对现实的实验①战时共产主义政策导致严重的经济、政治危机。为解决国内的经济和政治危机。1、原因:2、目的:直接:根本:②战时共产主义政策超出当时的生产力水平。(直接原因)(根本原因)“间接过渡”到社会主义。 新经济政策和战时共产主义政策的内容相比有何重大变化?变化的实质是什么?粮食税国有为主,私有并存取消实物配给制,实行按劳分配制的工资级别制恢复货币流通和商品交换3、内容4.实质:利用市场和商品货币的关系来扩大生产,改善和巩固工农联盟,逐步过渡到社会主义。(在不改变社会主义制度的前提下,进行生产关系的调整)1921年,俄共(布)“十大”召开,《关于以实物税代替余粮收集制》的决议5、标志:“战时共产主义”时期饥饿的儿童新经济政策“繁荣的市场”1925年俄国的粮食和工业生产列宁:“在战争结束的时候,就像一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了。”6、影响:(1)提高了人民生产的积极性,促进了经济迅速恢复(1925年),有利于稳定政治形势(2)是列宁对经济文化相对落后的国家如何走上社会主义道路的正确探索 邓小平说:“社会主义究竟是什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”苏联(苏俄)探索社会主义道路的思路:列宁时代:战时共产主义直接过渡到共产主义。(失败)新经济政策:利用商品货币关系建设社会主义1925年,苏俄国民经济基本恢复“1924年列宁逝世后,斯大林的领导地位逐渐确立,此时的苏联处于在西方资本主义国家封锁和包围之中,孤立无援,国内工业生产极其落后,到1928年,苏联工业产值还不到德国的一半,是美国的八分之一,全国只有不到三万辆拖拉机,99℅的耕种要靠畜力和人力完成。”

——《大国崛起》 1925年,苏俄基本完成经济恢复后,苏联在经济上面临着何种任务?应该如何做?提示:迅速增强经济实力和国防力量;优先发展重工业。斯大林时代:开创了一种全新的计划经济体制——斯大林模式 列宁逝世以后,以斯大林为首的联共(布)领导人民为进行社会主义建设。 三、斯大林模式

——回归“理想”的实验苏联会选择哪一种模式?为什么? 一条道路是发展私有制和自由市场经济,以轻工业带头带动重工业发展,亦即英、法、美三国模式的第一代工业化道路。由于资本积累主要依赖发展轻工业实现,所以必然提倡高消费运动。

另一条道路是依赖国家力量,主张集中控制和调配有效资源,对外贸易实行保护关税保护国内市场。以优先发展重、化工业和倡导高积累、低消费政策,来带动经济迅速起飞的路线。 苏联为什么选择这样的发展道路?1、原因(1)政治因素:阶级斗争激烈,苏共缺乏社会主义建设经验,对社会主义本质认识偏差。(2)经济因素:小生产经济曾一度占优势,经济相对落后。(3)思想因素:缺乏民主传统,封建专制思想残余浓厚。(4)外部因素:帝国主义包围下的险恶环境及战争的危机感。(5)个人因素:斯大林在理论上、思想上和行为上都强调集权。斯大林经济模式的形成和特点2、形成

(1)1925年苏共十五大提出“社会主义工业化方针”和农业集体化方针

(2)1928年苏联开始第一个五年计划

(3)1936年苏联宪法颁布标志着斯大林模式正式形成

战争即将爆发,所以必须尽早实现工业化 (宣传画)钢铁工人们生产钢铁

(宣传画)集体农庄幸福的快乐的少女集体农庄农民在田野用餐苏联在20世纪30年代为宣传国民经济发展的五年计划而

绘制3、内容优先发展重工业的方针,农业、轻工业提供资金。农业集体化运动:把分散的农民组织到集体农庄里(1937)实行单一的公有制和高度集中的计划经济。指令性。一个不容忽视的现实经过两个五年计划,苏联的工业产值已经跃居欧洲第一位,世界第二位。用不到20年的时间,走完了西方资本主义国家过去用了50年到100年所走过的路程。T-34型坦克,作为二战中性能最好的坦克之一,共生产了四万辆, 大战后期苏联的坦克年生产能力达到惊人的5万辆,为战胜法西斯提供了坚实的军事基础T-34型坦克苏联经济的巨大发展和它所采取的“计划”方式,引起西方世界的极大兴趣,西方人士纷纷前往苏联取经。一时间,“计划”成了最时髦的词。苏联1932年完成“一五”计划之后,全球最大的移民国家——美国,也第一次出现向外移民的倾向,先后有10万美国人申请移居苏联。一个让人深思的现象 积极:2、为反法西斯战争胜利奠定物质基础;1、迅速实现了工业化;3、为其他资本主义国家和社会主义国家提供了重要经验一个不能回避的问题到斯大林去世的1953年,……棉花、甜菜和肉类等大多低于战前水平。在集体化高潮的1932年,所有农产品均大幅度下降,出现了大量人口挨饿、死亡的现象。1940年斯大林也承认:“我们这里有2500万—3000万人挨饿”。(注:1939年苏联人口175,500,000)——《全球通史》4、对“斯大林模式”的评价积极(1)开辟了计划经济体制和新型工业化模式,迅速实现国家工业化;(欧洲第一、世界第二)

(2)短时间实现经济的快速发展,经济实力快速增长,为反法西斯战争胜利奠定物质基础。弊端(1)片面发展重工业,导致农业和轻工业长期落后,人民生活水平提高缓慢;

(2)牺牲农民利益,农民生产积极性不高。

(3)压制地方和企业积极性,阻碍经济可持续发展。

(4)日益僵化,成为苏联解体的重要原因。 结论:是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。5、斯大林模式的体制特征:(1)经济体制特征:计划经济(体制)单一公有制(所有制)高度集中与行政命令(管理)高积累、多投资、片面发展重工业(发展模式)(2)政治体制特征:

党政不分,国家权力高度集中于党,党的权力高度集中于个人,个人实行专制独裁和职位终身制(3)思想文化特征:

个人崇拜盛行,学术问题政治化,思想意识一元化“斯大林模式”的形成和比较人民代表大会制度、中共领导下的多党合作和政治协商制度。苏维埃体制(高度集权)、一党制、终身制。君主立宪制、内阁制、两党制。政治

制度社会主义市场经济体制高度集中的计划经济体制市场经济体制经济

体制家庭联产承包责任制集体化农庄资本主义大农场农业

制度农、轻、重协调发展优先发展重工业先轻工业后重工业工业化道路以公有制为主导,多种所有制成分并存。生产资料公有制生产资料私有制所有制中国特色社会主义模式 斯大林模式西方模式(英)2.社会主义模式不可能固定不变;

社会主义建设的道路是艰难和曲折的;

改革是社会主义不断完善和发展的重要途径。1.要有实事求是的精神3.社会主义建设一定要从国情出发,与时俱进。4.要遵循生产关系一定要适应生产力发展的规律 苏俄两种政策的实施和调整对我国今天社会主义建设和改革有什么启示?知识拓展:5.要看是否有利于维护广大人民的根本利益。

……(言之有理即可)“斯大林模式”的启示:1、不能走片面发展之路,要注重农、轻、重平衡发展,注重改善民生;2、不能单纯以行政命令管理经济,要充分发挥市场货币关系,尊重价值规律;3、不能专制独裁,个人崇拜,要发扬社会主义民主,加强民主法制建设。 某博物馆收藏的一份传单写道:“彼得格勒城市及郊区的所有工人、水兵、赤卫队和铁路组织的会议……决定,派我们中间的优秀分子加入‘为饥饿的彼得格勒到农村征粮’的队伍。”这一传单出现的历史背景应是( )

A.政府的战争政策造成粮荒

B.新生的苏维埃政权面临困境

C.农业集体化运动出现失误

D.德国法西斯大举入侵苏联

B 列宁指出:“1921年开春以来,我们提出完全不同的、改良主义的办法来代替原先的行动的办法、方案、方法、制度。所谓改良主义的办法,就是……活跃商业、小企业、资本主义,审慎地逐渐地掌握它们,或者说,做到有可能只在使它们活跃起来的范围内对它们实行国家调节。”材料中“改良主义的办法”实际上是( )

A.对战时共产主义政策的补充

B.对旧的社会经济结构进行社会主义改造

C.强调多种所有制经济齐头并进

D.合理利用市场和商品货币关系发展生产D 有学者说:“苏联制度的设计用意,在于尽快将一个极落后,开发度极低的国家,早早送上工业化的大道……尽管这个制度极其缺乏效率,极其浪费,但毕竟达到了上述目标。”据此可知该学者

A.赞同列宁的新经济政策

B.客观评价了战时共产主义政策

C.认为斯大林模式有合理之处

D.否认赫鲁晓夫改革的必要性C发生在1920年苏俄的现象有( )

A.私营企业纷纷涌现

B. 国营企业经营自主权扩大??

C.政府禁止买卖粮食

D. 农民积极参加农业集体化运动c1924年,季诺维也夫在俄共(布)十三大上所作的政治报告中强调“不会再有因新经济政策而采取的新的退却”。此后,党的许多领导人也纷纷表示,反对“扼杀社会主义因素而复活资本主义”。这表明当时他们认为,新经济政策( )

A.已经完成了恢复经济的任务

B.是特殊时期被迫做出的暂时妥协

C.是建设社会主义的正确道路

D.应该为战时共产主义政策所取代B“20世纪50年代,苏联科技人员发明了连续铸钢法,铸出的钢锭比传统方法质地均匀,且能将产量提高1/10到1/5,因而被28个国家买去专利。但直到1980年,苏联自身只有11%的钢锭采用此项技术生产。”对材料解读最准确的是( )

A.制度变革激发技术创新

B.计划经济制约技术转化

C.科技交流不受冷战影响

D.经济模式决定科研方向BA1930年苏联粮食产量为835.4亿千克,1931年降至694.8亿千克;1930年苏联粮食出口483亿千克,1931年增至518亿千克。这表明苏联( )

A.人民为国家工业化建设作出贡献

B.农业投入不足造成粮食供不应求

C.粮食减产严重制约工业发展速度

D.农业集体化影响农民生产积极性

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势