2020年宁波中考语文总复习课件:考点三 文学常识和文化知识(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020年宁波中考语文总复习课件:考点三 文学常识和文化知识(共29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-13 16:26:05 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

考点三 文学常识和文化知识

【宁波市2019《考试说明》要求】

掌握重要作家作品的文学常识和现用教材涉及的重要传统文化知识。

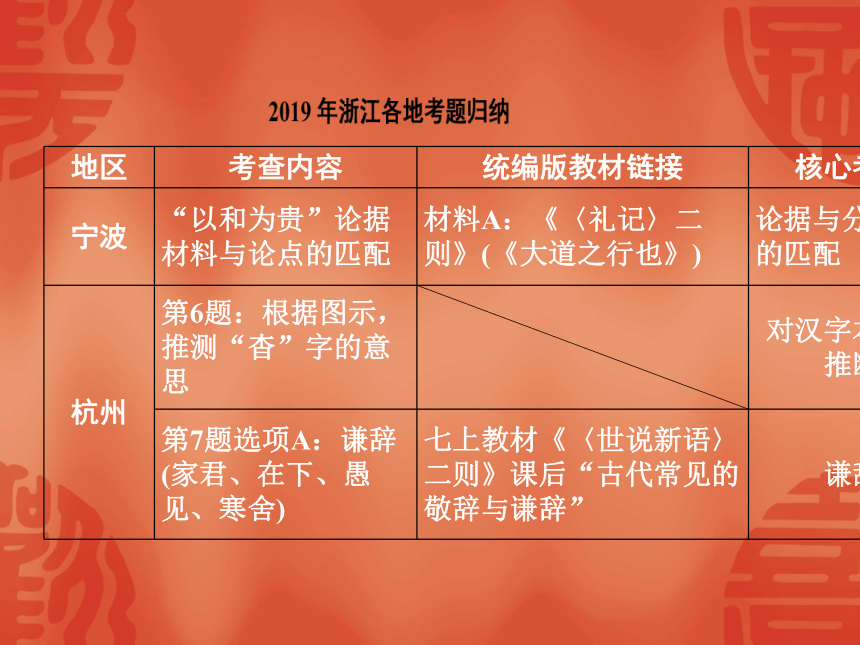

地区

考查内容

统编版教材链接

核心考点

题型

宁波

“以和为贵”论据材料与论点的匹配

材料A:《〈礼记〉二则》(《大道之行也》)

论据与分论点的匹配

选择题

杭州

第6题:根据图示,推测“杳”字的意思

对汉字本义的推断

填空题

第7题选项A:谦辞(家君、在下、愚见、寒舍)

七上教材《〈世说新语〉二则》课后“古代常见的敬辞与谦辞”

谦辞

选择题

杭州

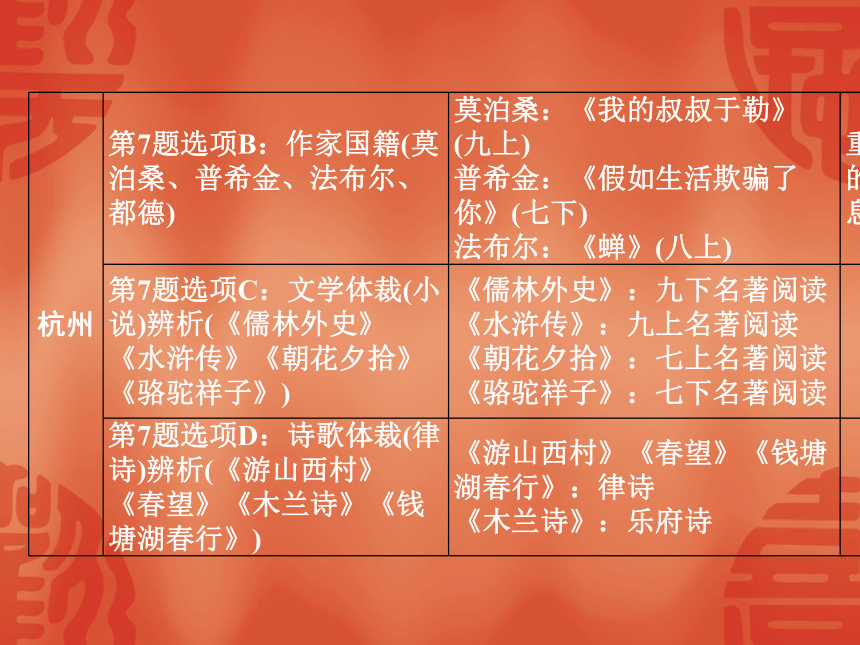

第7题选项B:作家国籍(莫泊桑、普希金、法布尔、都德)

莫泊桑:《我的叔叔于勒》(九上)

普希金:《假如生活欺骗了你》(七下)

法布尔:《蝉》(八上)

重要作家的国籍信息

选择题

第7题选项C:文学体裁(小说)辨析(《儒林外史》《水浒传》《朝花夕拾》《骆驼祥子》)

《儒林外史》:九下名著阅读

《水浒传》:九上名著阅读

《朝花夕拾》:七上名著阅读

《骆驼祥子》:七下名著阅读

文体知识

第7题选项D:诗歌体裁(律诗)辨析(《游山西村》《春望》《木兰诗》《钱塘湖春行》)

《游山西村》《春望》《钱塘湖春行》:律诗

《木兰诗》:乐府诗

诗歌分类

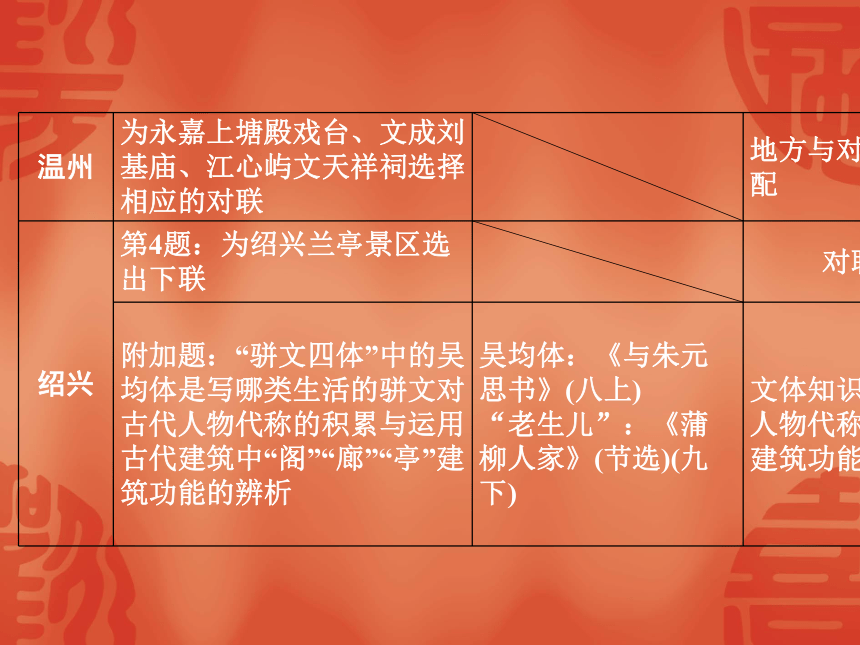

温州

为永嘉上塘殿戏台、文成刘基庙、江心屿文天祥祠选择相应的对联

地方与对联的匹配

选择题

绍兴

第4题:为绍兴兰亭景区选出下联

对联

选择题

附加题:“骈文四体”中的吴均体是写哪类生活的骈文对古代人物代称的积累与运用

古代建筑中“阁”“廊”“亭”建筑功能的辨析

吴均体:《与朱元思书》(八上)

“老生儿”:《蒲柳人家》(节选)(九下)

文体知识、古代人物代称、古代建筑功能

选择题+填空题

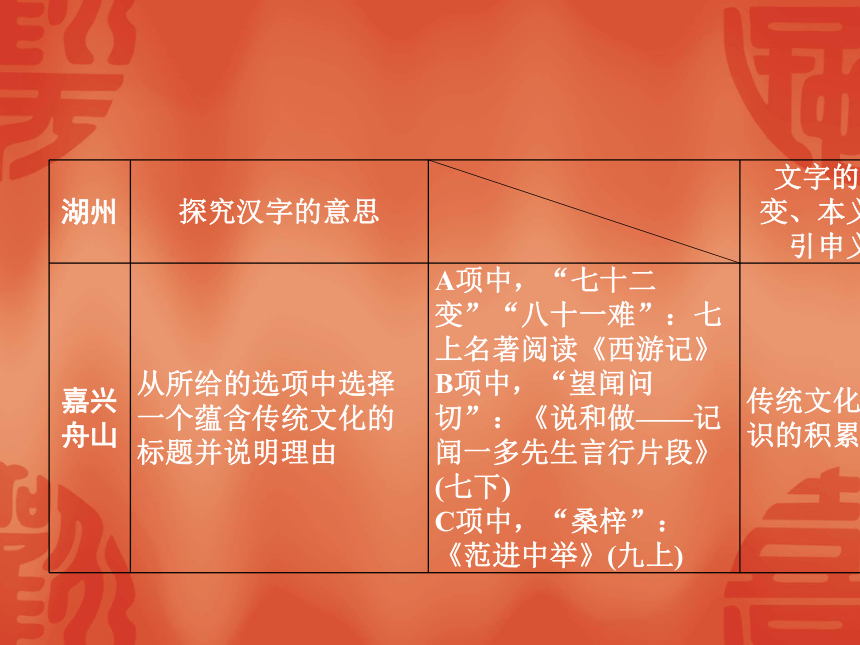

湖州

探究汉字的意思

文字的演变、本义与引申义

填空题

嘉兴

舟山

从所给的选项中选择一个蕴含传统文化的标题并说明理由

A项中,“七十二变”“八十一难”:七上名著阅读《西游记》

B项中,“望闻问切”:《说和做——记闻一多先生言行片段》(七下)

C项中,“桑梓”:《范进中举》(九上)

传统文化知识的积累

选择题+简答题

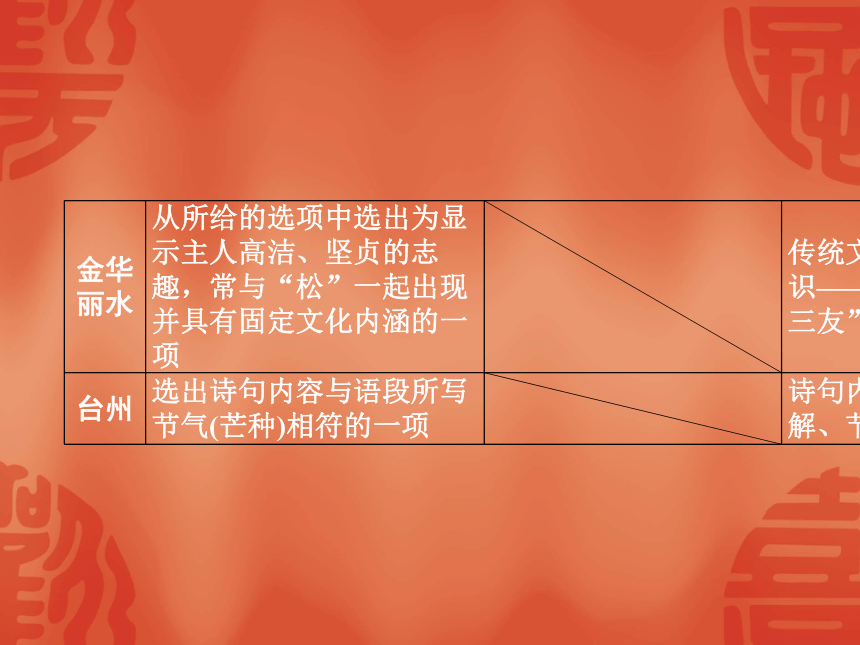

金华

丽水

从所给的选项中选出为显示主人高洁、坚贞的志趣,常与“松”一起出现并具有固定文化内涵的一项

传统文化知识——“岁寒三友”

选择题

台州

选出诗句内容与语段所写节气(芒种)相符的一项

诗句内容理解、节气

选择题

【分析解读】

1.考查范围:考纲中要求的重要作家作品的文学常识和现用教材中涉及的重要传统文化知识。

2.考查形式:有关文学常识的试题大多以选择题的形式出现,考查比例呈下降趋势,但仍有部分地区考查(例如2019年杭州市的第7题)。有关传统文化的试题大多以选择和填空的形式呈现,考查比例呈上升趋势。

3.能力要求:学生在平时的学习过程中应了解和掌握考纲中要求的和教材中出现的相关知识,扩大学习的知识面,多积累我国优秀的传统文化知识。近几年来浙江省各地市中考中或多或少都考到了这方面的内容,但是相对而言,其难度不是很大,只要在平时多加留意和积累即可。2019年有关传统文化的考查,出现了一个新的考查点——汉字的演变、本义与引申义。汉字文化博大精深,极富文化底蕴,在平时的学习中应注意这方面的积累。

【分析预测】

分析近几年浙江省的中考试题可以发现,浙江省的文学文化知识的考查已逐渐由以前的单一的文学常识的考查到后来的将文学常识和文化知识进行简单混合考查,到近两年侧重考查文化知识,辅以考查少量的文学常识知识。考查点也在不断丰富,由对联、二十四节气、年龄代称、谦辞、敬辞扩展到古代建筑、汉字的演变、本义与引申义等方面。预测2020年的文学文化知识的考查依然会以传统文化知识为主。学生可以将现用教材注释中及课后涉及的文化知识进行归纳整理,以找出要着重复习的传统文化考查点。

1.(2019·杭州)下列文学、文化常识,分类恰当的一项是( )(3分)

A.谦辞:家君、在下、愚见、寒舍

B.法国:莫泊桑、普希金、法布尔、都德

C.小说:《儒林外史》《水浒传》《朝花夕拾》《骆驼祥子》

D.律诗:《游山西村》《春望》《木兰诗》《钱塘湖春行》

【答案】A

【解析】考查对文学、文化常识的辨析。解答此类试题,要对作家姓名、作品、国籍、文体知识和中华传统文化有一定的理解。B项普希金的国籍是俄国,不是法

国。C项《朝花夕拾》是鲁迅所作的散文集,不是小说。D项《木兰诗》为北朝民

歌,属于乐府诗,不是律诗。律诗一般是八句(也有更长的,称为排律),一、二两句为首联,三、四两句为颔联,五、六两句为颈联,七、八两句为尾联。律诗有五言和七言之分。

2.(2019·杭州)根据下图,推测“杳”字的意思。(2分)

【解析】考查对汉字本义的推测。解答此题,可根据“杲”来推测“杳”的本义。“杳”与“杲”结构相同,都为上下结构,而且组成部分一致,都由“日”和

“木”两部分组成,唯一不同的是“日”和“木”的位置颠倒了,故可反其意推测出“杳”的本义是“日在木下,表示昏暗”。

(2)《古汉语常用字字典》中“国”字的义项有:①国家;②周代诸侯国及汉以后王或侯的封地;③国都,京城。《穿井得一人》中“国人道之,闻之于宋君”的

“国”的意思是______。(填序号)

【答案】(1)用武力护卫城邑、疆域

【解析】考查对词义的理解。解答此题,需结合上面给出的提示信息。“戈”指武器。从《说文解字》中的“口,郭也”可以得出“口”指的是“城邑”;从《说文解字》中的“一,地也”可以得出“一”指的是“疆域”。故“戈”与“口”两者结合表示的意思是:用武力护卫城邑、疆域。

【答案】(2)③

【解析】考查对课内文言词语一词多义的辨析。宋是西周及春秋战国时期的一个诸侯国,在今河南商丘一带。故“国人道之”的“国”的意思是国都,京城。

4.(2019·金华、丽水)“岁寒,然后知松柏之后凋也。”(《论语》)中国古民居的窗户、门楼讲究图案装饰,为显示主人高洁、坚贞的志趣,常与“松”一起出现并具有固定文化内涵的一项是( )(2分)

A.梅、鹤

B.竹、兰

C.兰、鹿

D.竹、梅

【答案】D

【解析】考查对传统文化知识的积累。从题目中的“显示主人高洁、坚贞的志趣”和“与‘松’一起出现并具有固定文化内涵”可知指的是“岁寒三友”,即松、

竹、梅。松、竹、梅傲骨迎风,挺霜而立,精神可嘉。象征常青不老的松、象征君子之道的竹、象征冰清玉洁的梅,这三种植物因其寒冬腊月仍能保持顽强的生命力而得名。

5.(2019·宁波)拓展关联知文化。(3分)

根据同学们搜集的“以和为贵”的材料,完成相关任务。把下面的三则材料作为分论点的论据填在《以和为贵》演讲稿提纲相应的横线上。(填序号)

A.是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

——《礼记·礼运》

B.事父母者莫善于顺,宜兄弟者莫善于让。

——徐祯稷《耻言》

C.敬则小心翼翼,事无巨细,皆不敢忽。恕则凡事留余地以处人,功不独居,过不推诿。

——曾国藩《与鲍春霆》

【答案】(1)C (2)B (3)A

【解析】考查对传统文化知识的积累。根据论点和论据的关系,即论据要能够证明论点。按照这个思路进行分析即可。如分论点二中的“和睦孝顺”“融洽和美的家庭观”,比照三则材料,从B中的“事父母”“顺”“兄弟”“让”等词语可以看出B材料可以作为该分论点的论据。材料A是我们课内学习过的《大道之行也》中的内容,不难理解与分论点三“世界大同,天下为公的理想观”相一致。从C中的“敬则小心翼翼,事无巨细,皆不敢忽”对应分论点一中的“修身正己”;“恕则凡事留余地以处人,功不独居,过不推诿”对应分论点一中的“推己及人”。

6.(2019·温州)寻找“最美”对联。根据内容,给下面三个地方选出相应的对联。(3分)

(1)永嘉上塘殿戏台( )

(2)文成刘基庙( )

(3)江心屿文天祥祠( )

A.侧身天地成孤注;满目河山寄一舟。

B.占事考详,明有徵验,开国文臣第一;运筹画计,动中机宜,渡江策士无双。

C.古往今来,多少英雄人物,功名利禄真亦假;天长地久,却看儿女柔情,离合悲欢实还虚。

【答案】(1)C (2)B (3)A

【解析】考查对传统文化知识的积累和分析能力。A项中的诗句出自阮元的《温州江心孤屿谒文丞相祠》。通过思考给出的两句诗句的含义和表达的感情可知,与其对应的应该是江心屿文天祥祠。刘基,元末明初杰出的军事谋略家、政治家、文学家和思想家,明朝开国功臣之一。结合B项对联中的“开国文臣第一”可知B项中的对联应对应文成刘基庙。从C项对联中的“多少英雄人物”“真亦假”“儿女柔情”“离合悲欢”可知是对戏台上演绎的节目的写照。

文学常识

文学常识考查常设置的错误点有:作家作品搭配错误、作家国别或所处时代(朝代)判断错误、作品体裁归类错误、对作品人物形象分析错误等。

备考文学常识应侧重于识记,要准确掌握。主要复习手段是背诵,背诵时要注意:一要围绕名家名篇有重点地进行,切忌贪多贪快;二要注意纵向(历史进程)、横向(同一时期)两条线索,要将特定作家作品放在它的特定“坐标”中去记忆,不要孤立记忆。列表记忆是一种较好的方法。如古代小说类:

传统文化

传统文化积淀着中华民族最深沉的精神追求。近年来,传统文化在中考题中的设置频率越来越高。此前,传统文化的考查或与综合运用结合,或与文本阅读结合,或是体现在写作上。从2017年开始,浙江多个地区中考则是以直接设题的形式考查传统文化,2018年、2019年传统文化的考查几乎成了“标配”。将传统文化列为语文基础知识积累进行考查,旨在引导学生尊重各民族传统文化习俗,继承和弘扬各民族共同创造的中华优秀文明成果,培养作为中华民族一员的归属感和自豪感。

中华传统文化的考查离不开教科书中的知识点。考纲明确提出,要求考生掌握现用教材涉及的重要传统文化知识,所以学生在平时的学习过程中,要留心教材中涉及的传统文化内容,注意积累并拓展。可参考《温故知新·基础知识读背手册》,目录如下:

教材内的传统文化知识梳理及延伸

考点三 文学常识和文化知识

【宁波市2019《考试说明》要求】

掌握重要作家作品的文学常识和现用教材涉及的重要传统文化知识。

地区

考查内容

统编版教材链接

核心考点

题型

宁波

“以和为贵”论据材料与论点的匹配

材料A:《〈礼记〉二则》(《大道之行也》)

论据与分论点的匹配

选择题

杭州

第6题:根据图示,推测“杳”字的意思

对汉字本义的推断

填空题

第7题选项A:谦辞(家君、在下、愚见、寒舍)

七上教材《〈世说新语〉二则》课后“古代常见的敬辞与谦辞”

谦辞

选择题

杭州

第7题选项B:作家国籍(莫泊桑、普希金、法布尔、都德)

莫泊桑:《我的叔叔于勒》(九上)

普希金:《假如生活欺骗了你》(七下)

法布尔:《蝉》(八上)

重要作家的国籍信息

选择题

第7题选项C:文学体裁(小说)辨析(《儒林外史》《水浒传》《朝花夕拾》《骆驼祥子》)

《儒林外史》:九下名著阅读

《水浒传》:九上名著阅读

《朝花夕拾》:七上名著阅读

《骆驼祥子》:七下名著阅读

文体知识

第7题选项D:诗歌体裁(律诗)辨析(《游山西村》《春望》《木兰诗》《钱塘湖春行》)

《游山西村》《春望》《钱塘湖春行》:律诗

《木兰诗》:乐府诗

诗歌分类

温州

为永嘉上塘殿戏台、文成刘基庙、江心屿文天祥祠选择相应的对联

地方与对联的匹配

选择题

绍兴

第4题:为绍兴兰亭景区选出下联

对联

选择题

附加题:“骈文四体”中的吴均体是写哪类生活的骈文对古代人物代称的积累与运用

古代建筑中“阁”“廊”“亭”建筑功能的辨析

吴均体:《与朱元思书》(八上)

“老生儿”:《蒲柳人家》(节选)(九下)

文体知识、古代人物代称、古代建筑功能

选择题+填空题

湖州

探究汉字的意思

文字的演变、本义与引申义

填空题

嘉兴

舟山

从所给的选项中选择一个蕴含传统文化的标题并说明理由

A项中,“七十二变”“八十一难”:七上名著阅读《西游记》

B项中,“望闻问切”:《说和做——记闻一多先生言行片段》(七下)

C项中,“桑梓”:《范进中举》(九上)

传统文化知识的积累

选择题+简答题

金华

丽水

从所给的选项中选出为显示主人高洁、坚贞的志趣,常与“松”一起出现并具有固定文化内涵的一项

传统文化知识——“岁寒三友”

选择题

台州

选出诗句内容与语段所写节气(芒种)相符的一项

诗句内容理解、节气

选择题

【分析解读】

1.考查范围:考纲中要求的重要作家作品的文学常识和现用教材中涉及的重要传统文化知识。

2.考查形式:有关文学常识的试题大多以选择题的形式出现,考查比例呈下降趋势,但仍有部分地区考查(例如2019年杭州市的第7题)。有关传统文化的试题大多以选择和填空的形式呈现,考查比例呈上升趋势。

3.能力要求:学生在平时的学习过程中应了解和掌握考纲中要求的和教材中出现的相关知识,扩大学习的知识面,多积累我国优秀的传统文化知识。近几年来浙江省各地市中考中或多或少都考到了这方面的内容,但是相对而言,其难度不是很大,只要在平时多加留意和积累即可。2019年有关传统文化的考查,出现了一个新的考查点——汉字的演变、本义与引申义。汉字文化博大精深,极富文化底蕴,在平时的学习中应注意这方面的积累。

【分析预测】

分析近几年浙江省的中考试题可以发现,浙江省的文学文化知识的考查已逐渐由以前的单一的文学常识的考查到后来的将文学常识和文化知识进行简单混合考查,到近两年侧重考查文化知识,辅以考查少量的文学常识知识。考查点也在不断丰富,由对联、二十四节气、年龄代称、谦辞、敬辞扩展到古代建筑、汉字的演变、本义与引申义等方面。预测2020年的文学文化知识的考查依然会以传统文化知识为主。学生可以将现用教材注释中及课后涉及的文化知识进行归纳整理,以找出要着重复习的传统文化考查点。

1.(2019·杭州)下列文学、文化常识,分类恰当的一项是( )(3分)

A.谦辞:家君、在下、愚见、寒舍

B.法国:莫泊桑、普希金、法布尔、都德

C.小说:《儒林外史》《水浒传》《朝花夕拾》《骆驼祥子》

D.律诗:《游山西村》《春望》《木兰诗》《钱塘湖春行》

【答案】A

【解析】考查对文学、文化常识的辨析。解答此类试题,要对作家姓名、作品、国籍、文体知识和中华传统文化有一定的理解。B项普希金的国籍是俄国,不是法

国。C项《朝花夕拾》是鲁迅所作的散文集,不是小说。D项《木兰诗》为北朝民

歌,属于乐府诗,不是律诗。律诗一般是八句(也有更长的,称为排律),一、二两句为首联,三、四两句为颔联,五、六两句为颈联,七、八两句为尾联。律诗有五言和七言之分。

2.(2019·杭州)根据下图,推测“杳”字的意思。(2分)

【解析】考查对汉字本义的推测。解答此题,可根据“杲”来推测“杳”的本义。“杳”与“杲”结构相同,都为上下结构,而且组成部分一致,都由“日”和

“木”两部分组成,唯一不同的是“日”和“木”的位置颠倒了,故可反其意推测出“杳”的本义是“日在木下,表示昏暗”。

(2)《古汉语常用字字典》中“国”字的义项有:①国家;②周代诸侯国及汉以后王或侯的封地;③国都,京城。《穿井得一人》中“国人道之,闻之于宋君”的

“国”的意思是______。(填序号)

【答案】(1)用武力护卫城邑、疆域

【解析】考查对词义的理解。解答此题,需结合上面给出的提示信息。“戈”指武器。从《说文解字》中的“口,郭也”可以得出“口”指的是“城邑”;从《说文解字》中的“一,地也”可以得出“一”指的是“疆域”。故“戈”与“口”两者结合表示的意思是:用武力护卫城邑、疆域。

【答案】(2)③

【解析】考查对课内文言词语一词多义的辨析。宋是西周及春秋战国时期的一个诸侯国,在今河南商丘一带。故“国人道之”的“国”的意思是国都,京城。

4.(2019·金华、丽水)“岁寒,然后知松柏之后凋也。”(《论语》)中国古民居的窗户、门楼讲究图案装饰,为显示主人高洁、坚贞的志趣,常与“松”一起出现并具有固定文化内涵的一项是( )(2分)

A.梅、鹤

B.竹、兰

C.兰、鹿

D.竹、梅

【答案】D

【解析】考查对传统文化知识的积累。从题目中的“显示主人高洁、坚贞的志趣”和“与‘松’一起出现并具有固定文化内涵”可知指的是“岁寒三友”,即松、

竹、梅。松、竹、梅傲骨迎风,挺霜而立,精神可嘉。象征常青不老的松、象征君子之道的竹、象征冰清玉洁的梅,这三种植物因其寒冬腊月仍能保持顽强的生命力而得名。

5.(2019·宁波)拓展关联知文化。(3分)

根据同学们搜集的“以和为贵”的材料,完成相关任务。把下面的三则材料作为分论点的论据填在《以和为贵》演讲稿提纲相应的横线上。(填序号)

A.是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

——《礼记·礼运》

B.事父母者莫善于顺,宜兄弟者莫善于让。

——徐祯稷《耻言》

C.敬则小心翼翼,事无巨细,皆不敢忽。恕则凡事留余地以处人,功不独居,过不推诿。

——曾国藩《与鲍春霆》

【答案】(1)C (2)B (3)A

【解析】考查对传统文化知识的积累。根据论点和论据的关系,即论据要能够证明论点。按照这个思路进行分析即可。如分论点二中的“和睦孝顺”“融洽和美的家庭观”,比照三则材料,从B中的“事父母”“顺”“兄弟”“让”等词语可以看出B材料可以作为该分论点的论据。材料A是我们课内学习过的《大道之行也》中的内容,不难理解与分论点三“世界大同,天下为公的理想观”相一致。从C中的“敬则小心翼翼,事无巨细,皆不敢忽”对应分论点一中的“修身正己”;“恕则凡事留余地以处人,功不独居,过不推诿”对应分论点一中的“推己及人”。

6.(2019·温州)寻找“最美”对联。根据内容,给下面三个地方选出相应的对联。(3分)

(1)永嘉上塘殿戏台( )

(2)文成刘基庙( )

(3)江心屿文天祥祠( )

A.侧身天地成孤注;满目河山寄一舟。

B.占事考详,明有徵验,开国文臣第一;运筹画计,动中机宜,渡江策士无双。

C.古往今来,多少英雄人物,功名利禄真亦假;天长地久,却看儿女柔情,离合悲欢实还虚。

【答案】(1)C (2)B (3)A

【解析】考查对传统文化知识的积累和分析能力。A项中的诗句出自阮元的《温州江心孤屿谒文丞相祠》。通过思考给出的两句诗句的含义和表达的感情可知,与其对应的应该是江心屿文天祥祠。刘基,元末明初杰出的军事谋略家、政治家、文学家和思想家,明朝开国功臣之一。结合B项对联中的“开国文臣第一”可知B项中的对联应对应文成刘基庙。从C项对联中的“多少英雄人物”“真亦假”“儿女柔情”“离合悲欢”可知是对戏台上演绎的节目的写照。

文学常识

文学常识考查常设置的错误点有:作家作品搭配错误、作家国别或所处时代(朝代)判断错误、作品体裁归类错误、对作品人物形象分析错误等。

备考文学常识应侧重于识记,要准确掌握。主要复习手段是背诵,背诵时要注意:一要围绕名家名篇有重点地进行,切忌贪多贪快;二要注意纵向(历史进程)、横向(同一时期)两条线索,要将特定作家作品放在它的特定“坐标”中去记忆,不要孤立记忆。列表记忆是一种较好的方法。如古代小说类:

传统文化

传统文化积淀着中华民族最深沉的精神追求。近年来,传统文化在中考题中的设置频率越来越高。此前,传统文化的考查或与综合运用结合,或与文本阅读结合,或是体现在写作上。从2017年开始,浙江多个地区中考则是以直接设题的形式考查传统文化,2018年、2019年传统文化的考查几乎成了“标配”。将传统文化列为语文基础知识积累进行考查,旨在引导学生尊重各民族传统文化习俗,继承和弘扬各民族共同创造的中华优秀文明成果,培养作为中华民族一员的归属感和自豪感。

中华传统文化的考查离不开教科书中的知识点。考纲明确提出,要求考生掌握现用教材涉及的重要传统文化知识,所以学生在平时的学习过程中,要留心教材中涉及的传统文化内容,注意积累并拓展。可参考《温故知新·基础知识读背手册》,目录如下:

教材内的传统文化知识梳理及延伸