五年级上册科学教案 -4.1 我们的小缆车 教科版

文档属性

| 名称 | 五年级上册科学教案 -4.1 我们的小缆车 教科版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-11-13 20:17:23 | ||

图片预览

文档简介

教科版五年级上学期第四单元第一课教学设计

1.我们的小缆车

教学对象分析

《我们的小缆车》是教科版科学五年级上册第四单元第一课时的内容。

本课安排研究用重力拉动的小车,同时认识我们最常见的力——重力。本课有两个活动。

一、组装用重力拉动的小车。在重力小车装置中,铁垫圈有重量,绳子对小车可以产生一个水平方向的拉力。改变铁垫圈的数量,就改变了重力的大小,也就改变了小车拉力的大小。接下来就可以用这个小车研究了。

二、研究拉力大小与小车运动的关系。

通过这课学习,使学生理解重力的产生,小车又是如何运动起来的,以及拉力大小和小车运动快慢的关系,为后面深入研究弹力、反冲力、摩擦力等奠定了一定的基础。

科学概念

1.重力是物体由于地球吸引而受到的向下的拉力。

2.一定的拉力能够使静止的小车运动起来,拉力越大,小车运动得越快。

过程与方法

1.安装用重力拉动的小车。

2.做拉力大小与小车运动快慢关系的实验。

3.用实验数据验证自己的推测。

情感、态度、价值观

注重获取证据,用证据来证明观点。

教学重难点

重点:研究拉力大小与小车运动的关系。

难点:安装小缆车,建构重力的概念。

教学准备

1.每组学生:小车、细绳、挡板、回形针两个、垫圈若干。

教师材料:课件、学生材料一份。

2. 课前组织各小组组员分工,各负其责;秒表计时培训。

教学设计思路

本课有两大探究活动:一、组装用重力拉动的小车;二、研究拉力大小与小车运动的关系。可细分为四个探究活动:安装一个小缆车;认识重力;多大的拉力才能使小车运动;运动时,拉力大小与小车运动快慢关系。这些活动有一条主线:力是物体运动状态改变的原因。

根据对本课教材内容、课标理解,将教学内容划分为四个大环节,并根据学生认知特点,

确定重难点与教学方法。

探究活动一:安装一个小缆车

它是一个难点,但不是重点。难是因为学生习惯于玩电动车,很少自己动手组装车,对学生动手实践能力是个考验;它不是重点,因为它引出重力概念建构,为研究运动和力作准备。一言蔽之,它只是一种探究工具。因此,本活动可采用学生照图组装小车,师生合作组装小车等方法突破难点。

探究活动二:认识重力

它是一个重点,但不是难点。重点是因为它是本单元四大研究力之一。也只有认识重力,才能用具体可测量的重力去研究运动和力的关系。但它并不难被认识,因为学生有较深的重力生活经历,将这些生活经历转化为知识概念,重力就可建构。因此本活动可采用“体验重力——认识重力”去教学。

探究活动三:多大的拉力才能使小车运动

这是本节课的重点,应给学生充分的探究时间。重点在实验设计:一个一个地加垫圈;实验技能:如何一个一个地加垫圈。

探究活动四:运动起来的小车,拉力大小与小车运动快慢的关系

这是本节课的重中之重,应给学生充分的探究时间。使他们经历“发现→猜测→制定实验计划→反复试验论证→分析数据,得出结论→展示交流质疑”的探究过程,知道科学结论是可以反复验证的,领会小组团结合作的重要性。

这四个探究活动的安排是由表象到实质、由浅入深,呈递进关系,符合学生的心理认知规律。在各环节设计上,通过学生的实践活动,以简洁的语言将各部分教学内容有机结合,使其过渡自然流畅,达到各部分的教学目标。这样设计,整体感强,思路清晰,结构严密。

教学设计特色

教学的逻辑主线:运动与力——小车的静止到运动——垫圈的重力——一定的拉力——拉力越大,小车跑得越快。从学生的生活经验出发,研究小车从静止到运动需要一定的拉力,拉力是由垫圈的重力提供的,拉力越大小车运动越快。

第一,有效设疑提问,激发学习需要

从玩小车开始,然后设疑:不用电池,怎样让小车动起来?老师出示材料:小车、细线、底板、垫圈若干个,学生探究活动,组装一个小缆车。

组装后又设疑:垫圈为什么能拉动我们的小缆车?学生自然地引出了重力,再通过重力的演示实验,构建重力概念。

挂多少个垫圈才能使小车运动起来?运动的小车,继续挂垫圈,小车运动快慢是怎样的?一个一个精心设计的问题,教师及时展开教学,引导和鼓舞学生作出假设,提出问题,设计实验,展开探究。

第二,精心设计实验,减少实验误差

“一个一个地挂垫圈”, “多个多个地挂垫圈”,秒表计时培训,小组实验分工合作,有难度的实验,在教师有效的指导下,为学生完成实验奠定了基础,还养成其认真细心合作的实验习惯。

第三,深刻分析数据,严谨定义概念

学生对数据进行了深层次地比较分析。

一是横向比较,垫圈的数量与小车的距离的关系,学生自然得出:拉力越大,小车运动越快。

二是通过纵向比较,引出影响小车运动快慢的其它条件:小车自身的重力不同,车轮的不同,路面的不同等,提出课后的研究问题,将探究引向深入。

教学过程

一、导入新课:让小车运动起来。

一、导入新课:让小车运动起来。

1.师:同学们,看我带来了什么玩具?(小车)

2.师:玩过吗?你的小车是靠什么动力运动的?(电力)

3.师:老师为每组准备了一个小车,它在抽屉里,请小组长拿出来。现在放在你桌面的小车没有电池,是静止的。你能让小车运动吗?

4.你是怎样让小车运动的?(推、拉)

5.不管怎样,小车的运动都使小车受到了力的作用。(板书:运动和力)

1出示缆车图,说说它是靠什么动力运动的?

2揭题。

缆车是用钢缆绳拉着前进的车,它可以轻松地爬上陡坡,是很有特色的运输工具。这节课,我们也做一辆我们的小缆车,好吗?

(二)、安装小缆车

1、出示一辆小车和一些辅助材料,请把这些材料和小车运动连连看,完成小缆车的制作,并让缆车在桌面运动起来。

指导提示:如果在活动制作的过程中有问题困难,可以参阅书本70页的安装一个小缆车“活动指导”。

2、学生取出材料制作小缆车。

3、展示交流:在制作的过程中,有什么问题或者经验要和大家分享吗?

?? 细绳拴在哪里比较好?为什么?

?? 拉小车绳子多长比较合适?

?? 怎样能让小车不掉下桌子?

二、探究准备:安装一个小缆车

1.(出示材料,逐一介绍)我们不推不拉,把桌面上的材料与小车照第70页图样子组装起来,让小车运动,跑得又直又远。

2.学生看图组装。教师巡视指导并评价。

3.实验几次,看小车能不能跑得又直又远。

4.请同学们看大屏幕:

5.学生看图组装。教师巡视指导并评价。

6.(出示有挡头的木板)老师准备了木板,长短相同,两头有挡头,不让小车掉下桌子去。小组长领取木板。

三、认识重力

1.在这个装置中,铁垫圈起了什么作用?(拉动小车的作用。)

2.感受重力。

①用手掌托起一个铁垫圈,说说手的感觉。(向下的压力。板书:力)

②拿起一个铁垫圈,松开手,看看铁垫圈的运动方向。(板书:竖直向下 )

③指导阅读第70页。

④什么力使小车运动的?(棋子的重力)

(板书:重力 )

⑤小结:物体都受到地球对它一个竖直向下的吸引力,这个力叫重力。

3.是什么把这种竖直向下的重力转变成水平的拉力呢?(绳子)

(板书: 拉力 )

4.揭示课题。

我们刚做的小车,用绳子拉着它,这个叫缆车,那我们刚组装的就是“我们的小缆车”(板书:我们的小缆车。)

三、探究活动:拉力大小与小车的运动

(一)多大的拉力才能使小车运动起来

1.提出问题:

刚才我们利用集体智慧正确安装了小缆车。推测一下,最少用几个铁垫圈可以拉动小车?

2怎样用实验证明? (板书:一个一个地加垫圈)

3.操作示范。请生合作,提示:注意观察是怎么合作的。师边演示边解说。

①把车子摆正,绳子放平直;

②用一手指轻轻按住车的一头;

③轻轻挂上一个垫圈,使绳子和小钩保持静止了,轻轻地向上拿开手。

(二)运动起来的小车,拉力大小与小车运动快慢的关系

1运动起来的小车继续挂垫圈,小缆车运动快慢是怎样的?

(预设学生的推测:垫圈越多,小车运动得越快。教师根据学生的回答板书并加“?”)

3用什么来证明我们的推测?

4想一想,研究的垫圈的多少与小车快慢的关系,我们改变什么条件?观察什么?(改变垫圈的数量。)

5观察什么呢?通过什么来判断小车的快慢呢?

(观察小车的运动快慢。路程一定,时间少的快,时间多的慢。)

6说说我们的实验计划。

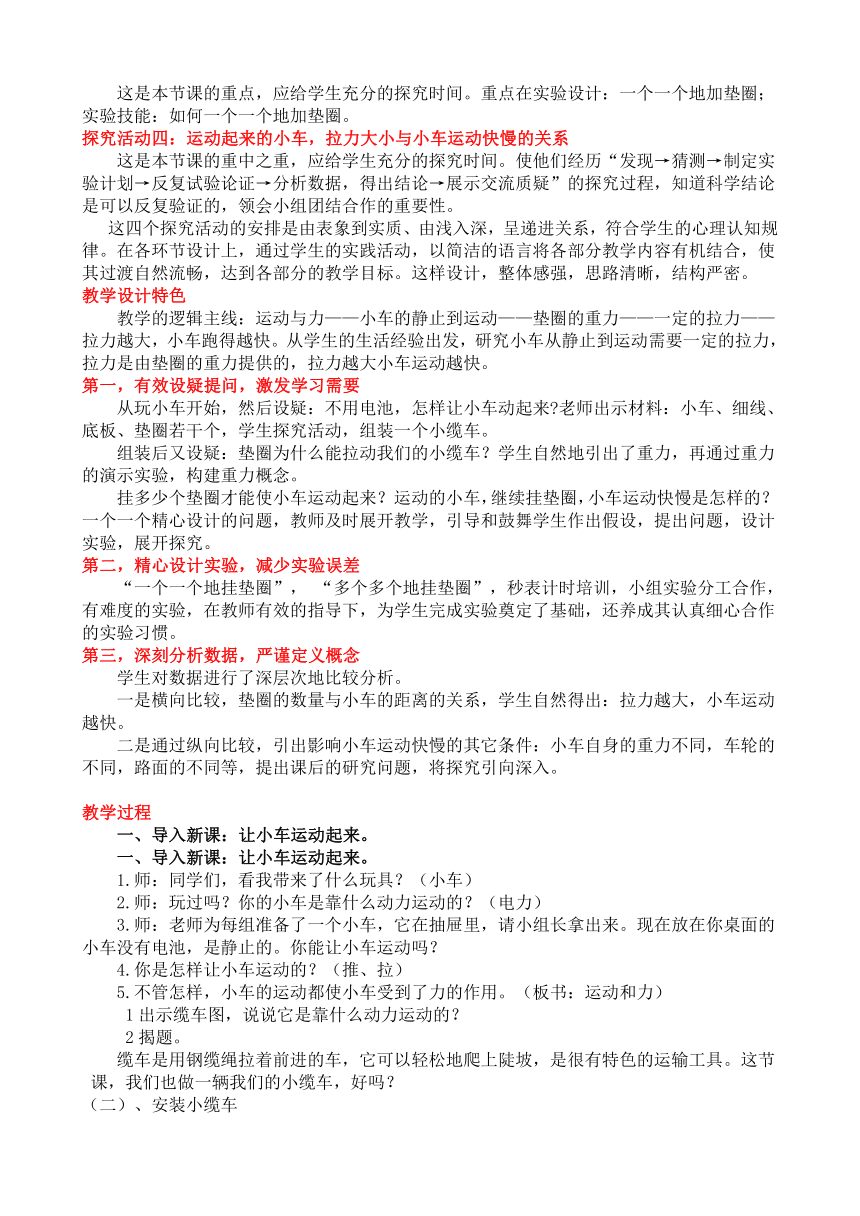

课件出示:

7练习秒表的使用

①为了实验的准确性,我们特别要注意秒表的使用。演示正确使用秒表。秒表有两个键:按右边的开始计时,再按一次,计时停止。看清上面的数字,我们可以读作:几秒几。最后按左边的键,归零,计时员试试使用秒表。

②下面我们来试一试。听清楚老师的口令:“预备——放——停!”

③请计时的同学来汇报一下。

④秒表是一个计时非常精确的工具,我们人在操作时可能会有一定的误差,明白了吗?我们在做实验时,误差肯定会存在,所以计时员要全神贯注,这样可以帮助我们减小误差带来的影响。比如,刚才有这么多数据,我们该怎么办呢?(求平均、选中间的。所以每次加垫圈时都要做三遍实验,取平均值或中间值。 )

? 8小组长领取实验记录,老师将实验记录用幻灯片放出来。

9学生实验,教师巡视

(三)分析数据,得出结论

实验一:多大的拉力才能使小车运动起来

1.交流讨论:

①你们组挂几个垫圈,小车刚好运动?

②少挂一个垫圈小车能运动吗?为什么?

(力不够)

2.结论:看来要使静止小车运动起来需要一定的拉力。(板书:一定的拉力才能使静止的小车运动起来。)

实验二:运动起来的小车,拉力大小与小车运动快慢的关系

1.说说你们的实验结果,每次各挂几个,快慢顺序怎样?铁垫圈的多少与小车运动快慢的关系是怎样的?

2.全班交流得出结论:垫圈数量多,小车运动快。

3.完善概念表述:我们已经知道小车运动是靠垫圈的重力拉动的,垫圈的重力就成了拉动小车的拉力,垫圈数量越多,垫圈的重力就越大,拉动小车的拉力就越大。所以垫圈的数量越多,也可以说是拉力越大。

4.小结:运动时,拉力越大,小车运动越快。(板书:运动时,拉力越大,小车运动越快。)

5为什么要多个多个(成倍)地增加垫圈?

四、总结评价、课后延伸

1总结评价

通过今天的研究,我们知道了物体都受到地球对它一个竖直向下的吸引力,这个力叫重力。并知道了一定的拉力能够使静止的小车运动起来。运动时,拉力越大,小车运动得越快。

2我们成功应用重力使小车运动起来了,除了重力外,还可以用什么力驱动小缆车前进?

3纵向比较数据,讨论:同样的拉力下,小车有的快,有的慢,为什么会出现这种情况呢?

4学具整理

现在请大家把自己的实验材料整理好放到袋子里,下节课我们还要继续来研究小车。谢谢大家,下课,同学们,再见!

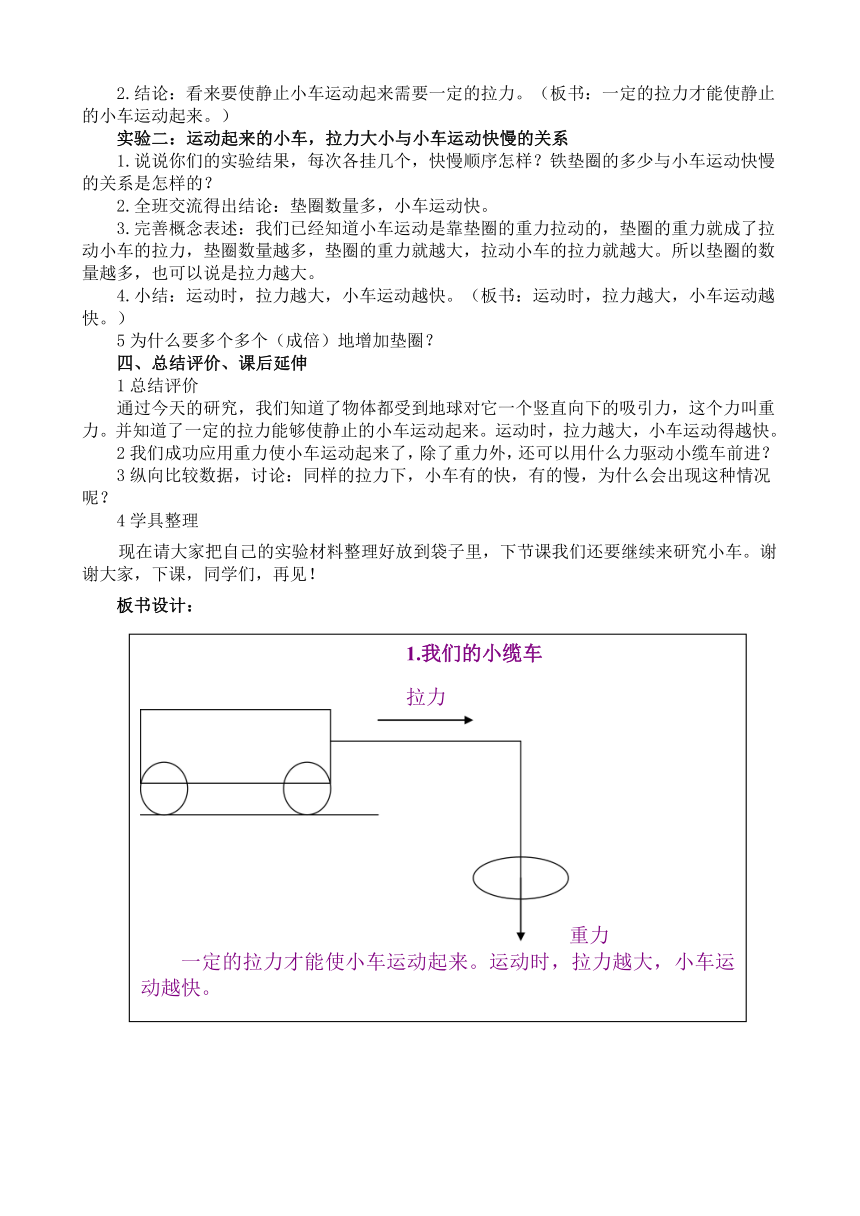

板书设计:

挂 个垫圈,刚好能使小车运动起来。

拉力大小

(垫圈个数)

实验

次数

小车运动的快慢

从起点到终点时间

我选择数据

(平均值或中间值)

快慢顺序

(1、2、3)

?

1

?

?

2

?

3

?

?

1

?

?

2

?

3

?

?

1

?

?

2

?

3

?

我们的结论:

研究拉力大小与小车运动关系的记录

新教科版五年级上册第四单元第一课

《我们的小缆车》

课堂实录与评析

《我们的小缆车》课堂实录与评析

课堂实录:

一、探究准备:安装一个小缆车

师:同学们,课前给小组布置了一个任务:参阅书本第70页的“安装一个小缆车” 图及“活动提示”,用小车、细线、回形针、铁垫圈(依次出示)安装一个小缆车,并使它在木板上运动。完成任务了吗?

生:完成啦!(学生拿出组装的小车。)

师:你是怎样安装的?为什么这样安装?

生:细线系在车头的中间,使小车不至于跑偏。

生:细线长度约等于桌面高度,细线落地后,对小车就没有拉力了。

师:怎样让小车运动起来的?

生:挂上铁垫圈。

师:(拿出铁垫圈)它们大小、重量完全相同。在这个装置中,铁垫圈起了什么作用?

生:拉动小车的作用。

师:铁垫圈为什么能使小车运动?什么力使小车运动的?让我们看教材第70资料。

生:阅读资料——重力。

师:现在我们明白小车向下运动的原因了吗?

生:小车自身的重力。

师:物体都受到地球对它一个竖直向下的吸引力,这个力叫重力。

(板书:重力 )

在这个装置中,铁垫圈的重力拉动小车向前运动,铁垫圈的重力成为了小车的拉力。

(板书: 拉力

这节课研究我们的小缆车的运动规律。(板书:我们的小缆车)

二、探究活动:拉力大小与小车的运动

师:预测,最少挂几个垫圈才能使小车运动起来?

生:2个。

生:3个

……

师:怎样用实验证明?

生:往静止的小车上挂垫圈,直到它运动。

师: 每次2个、3个……多个多个地挂,行吗?

生:不行。

师:为什么?

生:因为我们要知道使小车运动起来的最少的垫圈数。

师:怎么挂最科学?

生:一个一个地挂。

(板书:一个一个地加垫圈)

师:从挂一个垫圈开始,一个一个地增加垫圈,直到小车可以动起来。这时候的垫圈数,就是使小车运动起来的最少垫圈数。铁垫圈的个数来表示拉力大小,多少个垫圈就是多大的拉力。

师:具体怎么操作,请一位同学上台合作,同学们注意观察是怎么合作的。

(师边演示边解说:①把车子摆正,绳子放平直;②用手指轻轻按住车的一头;③轻轻挂上一个垫圈,使绳子和回形针保持静止,两人轻轻地向上拿开手。)

师:运动起来的小车继续挂垫圈,小缆车运动快慢是怎样的?

生:垫圈越多,小车运动得越快。

师:用什么来证明我们的推测?小组讨论。

师:想一想,研究的垫圈的多少与小车快慢的关系,我们改变什么条件?观察什么?

生:改变垫圈的数量。

师:观察什么呢?

生:观察小车的运动快慢。

师:通过什么来判断小车的快慢呢?

生:通过小车行驶的路程。

师:具体说说看。可以在木板上边演示边说。

生:我们让小车在木板上运动,看谁运动的路程长,谁就快。

师:老师也想演示一下。(很慢的小车运动时间长,运动路程长;很快的小车运到时间短,运动路程短)仅运动路程能判断小车快慢吗?

生:还需要时间。

师:完整地说说。

生:运动时间一定,运动路程长的快。

师:还可以怎么判断?

生:运动路程一定,运动时间短的快。

师:看,我们的木板已经标明了起点与终点,每次实验从起点开始,到终点结束。我们只需比较时间长短就可以判断小车运动的快慢。

师:看,老师还准备了计时的秒表。为了实验的准确性,我们特别要注意秒表的使用。(演示正确使用秒表。)秒表有左右两个键:按右边一次,开始计时,再按一次,计时停止。看清上面的数字,我们可以读作:几秒几。按左边一次,归零,计时员试试使用秒表。

师:下面我们来试一试。听清楚老师的口令:“预备——按——停!” 请计时的同学来汇报一下。

生1:2秒68

生2:2秒85

生3:2秒57

……

师:老师的秒表也计时了,我来看一看。

生:2秒59

师:谁的正确?

生:老师的!

师:呵呵,其实,大家的都正确。秒表是一个计时非常精确的工具,我们人在操作时可能会有一定的误差。我们在做实验时,误差肯定会存在,所以计时员要全神贯注,这样可以帮助我们减小误差带来的影响。比如,刚才有这么多数据,我们该怎么办呢?

生:求平均值。

生:选中间的。

师:所以每次加垫圈时都要做三遍实验,取平均值或中间值。

师:这次,我们还一个一个地挂垫圈吗?

生:多一个垫圈可能快慢变化小。

师:这就不易于观察。那我们能20、30…… 100个地挂呢?

生:这样挂快慢变化太大。

师:会给实验带来什么困难?

生:不易于操作、控制。

师:那我们究竟该怎么挂垫圈?

生:多个多个地挂。

生:还要便于控制、观察、记录。

师:(板书:多个多个地加)小组成员分工合作:控车、挂垫圈、发令、计时、记录、观察。各司其职。

师:我们先请第一组做做看。(第一组配合实验)

师:发令要简洁:“预备——放!”“放”字要果断,不要拖沓。其余分工明确,配合良好。

师:小组长领取实验记录,分组实验、记录、分析。

(学生实验,教师巡视辅导。)

师:第一组,挂几个垫圈,小车刚好运动?

生:6个。

师:第一次就挂这么多垫圈吗?共挂了几次,每次挂了多少垫圈,小车状况如何?

生:我们一个一个地挂垫圈,直到挂第6个垫圈,小车才开始运动。

师:少挂一个垫圈小车能运动吗?为什么?

生:不能。力不够。

师:这说明什么?

生:使静止小车运动起来需要一定的拉力。

师:请第二组汇报实验情况。

生:我们组也是一个一个地挂垫圈,直到挂第7个垫圈,小车才开始运动。

师:这说明什么?

生:使小车运动起来需要一定的拉力。

师:有不同情况的吗?

生:我们的小车挂了6个垫圈,运动起来了,可是一会就停下来了,我们再加一个垫圈,它才运动到终点,我们不知道该记录几个垫圈。

师:大家分析一下,运动起来的小车为什么会停下来?

生:木板表面凹凸不平。车陷进坑啦。(生大笑。)

生:桌面不平。后段小车要爬坡了。

师:看来,路况不同,使小车运动起来的力就不同。这些知识我们后面会学到。今天,我们只研究刚好使小车运到起来的力,而不是小车跑完全程的力。

(板书:一定的拉力才能使小车运动起来。)

师:请同学们继续说说,运动起来的小车,垫圈多少与小车运动快慢的关系中,每次各挂几个垫圈?快慢顺序怎样?结论如何?

生1:我们组分别挂了9个、12个、15个,时间分别是2秒21、2秒02、1秒53,我们的结论是,运动时,挂的垫圈越多,小车运动越快。

生2:我们组分别挂了8个、12个、16个,时间分别是2秒12、1秒68、1秒11,我们的结论是,运动时,垫圈越多,小车运动越快。

师:请你将实验结论写在黑板上。(运动时,垫圈越多,小车运动越快。)

师:我们已经知道小车运动是靠垫圈的重力拉动的,垫圈的重力就成了拉动小车的拉力,所以垫圈的数量越多,也可以说是拉力越大。所以结论可以写成:运动时,拉力越大,小车运动越快。(板书:运动时,拉力越大,小车运动越快。)

三、总结评价、课后延伸

师:今天的学习,你有哪些收获,还有哪些疑惑?

生1:通过今天的研究,我们知道了物体都受到地球对它一个竖直向下的吸引力,这个力叫重力。

生2:知道了一定的拉力能够使静止的小车运动起来。运动时,拉力越大,小车运动得越快。

生3:同样的拉力,有的小车能运动,有的小车为什么不能运动?

生4:同样的拉力下,小车运动有的快,有的慢,为什么会出现这种情况呢?

师:了不起的小科学家!这些疑惑,我们将在后面探究。今天,我们运用重力拉动了小车,还可以用什么力驱动小缆车前进?请小科学家们继续动脑动手。现在请大家整理好器材,下节课我们还要继续来研究小车。谢谢大家!

教学评析

一、“用教材教”,而不是“教教材”

《我们的小缆车》是教科版科学五年级上册第四单元第一课时的内容。

通过这课学习,使学生理解重力的产生,小车又是如何运动起来的,以及拉力大小和小车运动快慢的关系,为后面深入研究弹力、反冲力、摩擦力等奠定一定的基础。

本课有两大探究活动:一、组装用重力拉动的小车;二、研究拉力大小与小车运动的关系。可细分为四个探究活动:安装一个小缆车;认识重力;多大的拉力才能使小车运动;运动时,拉力大小与小车运动快慢关系。从课堂看,教师对本课教学内容进行整合取舍,分清主次,确定了重难点,取得了很好的教学效果。

教师将教学内容划分为四个大环节,并根据学生认知特点,恰当地确定重难点与教学方法。

探究活动一:安装一个小缆车

它是一个难点,但不是重点。难是因为学生习惯于玩电动车,很少自己动手组装车,对学生动手实践能力是个考验;它不是重点,因为它引出重力概念建构,为研究运动和力作准备。一言蔽之,它只是一种探究工具。因此,教师采用在课前让小组安装好小缆车,这是很好的创举。我们有课后拓展,就应该有课前准备,如果按照教材在课堂探究安装一个小缆车,想一节课完成教学,是不可能的,更何况,在本课中,这样的探究也是不切实际的探究。“把钢用在刀刃上。”教师安排课前安装一个小缆车,读懂了教材重难点,实在又实效。

探究活动二:认识重力

它是一个重点,但不是难点。重点是因为它是本单元四大研究力之一。也只有认识重力,才能用具体可测量的重力去研究运动和力的关系。但它并不难被认识,因为学生有较深的重力生活经历,并且四年级教材对重力有铺垫,将这些生活经历转化为知识概念,重力就可建构。因此教师讲解及引领学生阅读重力资料,构建重力概念是恰当的。

探究活动三:多大的拉力才能使小车运动

这是本节课的重点,应给学生较充分的探究时间。但这个探究过程中,究竟要重在哪个细节呢?重点在实验设计:一个一个地加垫圈;实验技能:如何一个一个地加垫圈。从教师教学看,教师能剖析“重中之重”,落实“重中之重”,难能可贵。

探究活动四:运动起来的小车,拉力大小与小车运动快慢的关系

这是本节课的重难结合点,教师也格外“关照”,给学生充分的探究时间。使他们经历“发现→猜测→制定实验计划→反复试验论证→分析数据,得出结论→展示交流质疑”的探究过程,知道科学结论是可以反复验证的,领会小组团结合作的重要性。重点突出,难点突破。

二、把握小学生科学学习特点,因势利导

“具体说说看。可以在木板上边演示边说。”当学生说可以仅仅通过小车运动路程判断小车运动快慢时,教师没有及时评价,而是让学生边操作边说,让学生在体验中学习,也使全班同学在情景中思考。教师延时评价,或者干脆将评价权拱手让给学生,学生思维活跃,体验深刻,认识清晰。教师注重鼓励儿童动手动脑学科学。

“具体怎么操作,请一位同学上台与老师合作,同学们注意观察是怎么合作的。①把车子摆正,绳子放平直;②用手指轻轻按住车的一头;③轻轻挂上一个垫圈,使绳子和回形针保持静止,两人轻轻地向上拿开手。”教师示范操作,化解了学生操作难度,保证了实验的准确性,又避免了学生的无效探究。“该出手时就出手,该出口时就出口。”教师深谙学生实践能力,果断示范,这种把科学实验与学生实际能力结合起来开展的探究,才是真正的有效探究。

本课探究活动的安排是由表象到实质、由浅入深,呈递进关系,符合学生的心理认知规律。在各环节设计上,通过学生的实践活动,以简洁的语言将各部分教学内容有机结合,使其过渡自然流畅,达到各部分的教学目标。

三、悉心地引导学生的科学学习活动

教师在以探究活动为核心的科学教学过程中,学生提出了教师“意想不到”的问题,教学过程中也出现了“难以预料”的情况,教师根据学生的实际情况、教学活动中实际发生的事件,有效地推动了学生的科学探究活动,创造性地驾驭了课堂。

“我们的小车挂了6个垫圈,运动起来了,可是一会就停下来了,我们再加一个垫圈,它才运动到终点,我们不知道该记录几个垫圈。”当学生在做“最少几个垫圈才能使小车运动起来”的实验后提出“意想不到”的问题,教师没有告知答案,而是让大家关注、分析这个问题,引导学生联系生活常识来思考,最好得出结论:“看来,路况不同,使小车运动起来的力就不同。这些知识我们后面会学到。今天,我们只研究刚好使小车运到起来的力,而不是小车跑完全程的力。” 我相信学生豁然开朗,而且质疑精神得到鼓舞,课后拓展欲望强烈。

接下来小组合作出现了“难以预料”的情况,教师可谓悉心之至。

“小组成员分工合作:控车、挂垫圈、发令、计时、记录、观察,各司其职。”

教师明确小组分工,谓悉心一。

“我们先请一组做做看。(一组配合实验)”行动检验,谓悉心二。

“发令要简洁:“预备——放!”“放”字要果断,不要拖沓。其余分工明确,配合良好。”悉心三。

1.我们的小缆车

教学对象分析

《我们的小缆车》是教科版科学五年级上册第四单元第一课时的内容。

本课安排研究用重力拉动的小车,同时认识我们最常见的力——重力。本课有两个活动。

一、组装用重力拉动的小车。在重力小车装置中,铁垫圈有重量,绳子对小车可以产生一个水平方向的拉力。改变铁垫圈的数量,就改变了重力的大小,也就改变了小车拉力的大小。接下来就可以用这个小车研究了。

二、研究拉力大小与小车运动的关系。

通过这课学习,使学生理解重力的产生,小车又是如何运动起来的,以及拉力大小和小车运动快慢的关系,为后面深入研究弹力、反冲力、摩擦力等奠定了一定的基础。

科学概念

1.重力是物体由于地球吸引而受到的向下的拉力。

2.一定的拉力能够使静止的小车运动起来,拉力越大,小车运动得越快。

过程与方法

1.安装用重力拉动的小车。

2.做拉力大小与小车运动快慢关系的实验。

3.用实验数据验证自己的推测。

情感、态度、价值观

注重获取证据,用证据来证明观点。

教学重难点

重点:研究拉力大小与小车运动的关系。

难点:安装小缆车,建构重力的概念。

教学准备

1.每组学生:小车、细绳、挡板、回形针两个、垫圈若干。

教师材料:课件、学生材料一份。

2. 课前组织各小组组员分工,各负其责;秒表计时培训。

教学设计思路

本课有两大探究活动:一、组装用重力拉动的小车;二、研究拉力大小与小车运动的关系。可细分为四个探究活动:安装一个小缆车;认识重力;多大的拉力才能使小车运动;运动时,拉力大小与小车运动快慢关系。这些活动有一条主线:力是物体运动状态改变的原因。

根据对本课教材内容、课标理解,将教学内容划分为四个大环节,并根据学生认知特点,

确定重难点与教学方法。

探究活动一:安装一个小缆车

它是一个难点,但不是重点。难是因为学生习惯于玩电动车,很少自己动手组装车,对学生动手实践能力是个考验;它不是重点,因为它引出重力概念建构,为研究运动和力作准备。一言蔽之,它只是一种探究工具。因此,本活动可采用学生照图组装小车,师生合作组装小车等方法突破难点。

探究活动二:认识重力

它是一个重点,但不是难点。重点是因为它是本单元四大研究力之一。也只有认识重力,才能用具体可测量的重力去研究运动和力的关系。但它并不难被认识,因为学生有较深的重力生活经历,将这些生活经历转化为知识概念,重力就可建构。因此本活动可采用“体验重力——认识重力”去教学。

探究活动三:多大的拉力才能使小车运动

这是本节课的重点,应给学生充分的探究时间。重点在实验设计:一个一个地加垫圈;实验技能:如何一个一个地加垫圈。

探究活动四:运动起来的小车,拉力大小与小车运动快慢的关系

这是本节课的重中之重,应给学生充分的探究时间。使他们经历“发现→猜测→制定实验计划→反复试验论证→分析数据,得出结论→展示交流质疑”的探究过程,知道科学结论是可以反复验证的,领会小组团结合作的重要性。

这四个探究活动的安排是由表象到实质、由浅入深,呈递进关系,符合学生的心理认知规律。在各环节设计上,通过学生的实践活动,以简洁的语言将各部分教学内容有机结合,使其过渡自然流畅,达到各部分的教学目标。这样设计,整体感强,思路清晰,结构严密。

教学设计特色

教学的逻辑主线:运动与力——小车的静止到运动——垫圈的重力——一定的拉力——拉力越大,小车跑得越快。从学生的生活经验出发,研究小车从静止到运动需要一定的拉力,拉力是由垫圈的重力提供的,拉力越大小车运动越快。

第一,有效设疑提问,激发学习需要

从玩小车开始,然后设疑:不用电池,怎样让小车动起来?老师出示材料:小车、细线、底板、垫圈若干个,学生探究活动,组装一个小缆车。

组装后又设疑:垫圈为什么能拉动我们的小缆车?学生自然地引出了重力,再通过重力的演示实验,构建重力概念。

挂多少个垫圈才能使小车运动起来?运动的小车,继续挂垫圈,小车运动快慢是怎样的?一个一个精心设计的问题,教师及时展开教学,引导和鼓舞学生作出假设,提出问题,设计实验,展开探究。

第二,精心设计实验,减少实验误差

“一个一个地挂垫圈”, “多个多个地挂垫圈”,秒表计时培训,小组实验分工合作,有难度的实验,在教师有效的指导下,为学生完成实验奠定了基础,还养成其认真细心合作的实验习惯。

第三,深刻分析数据,严谨定义概念

学生对数据进行了深层次地比较分析。

一是横向比较,垫圈的数量与小车的距离的关系,学生自然得出:拉力越大,小车运动越快。

二是通过纵向比较,引出影响小车运动快慢的其它条件:小车自身的重力不同,车轮的不同,路面的不同等,提出课后的研究问题,将探究引向深入。

教学过程

一、导入新课:让小车运动起来。

一、导入新课:让小车运动起来。

1.师:同学们,看我带来了什么玩具?(小车)

2.师:玩过吗?你的小车是靠什么动力运动的?(电力)

3.师:老师为每组准备了一个小车,它在抽屉里,请小组长拿出来。现在放在你桌面的小车没有电池,是静止的。你能让小车运动吗?

4.你是怎样让小车运动的?(推、拉)

5.不管怎样,小车的运动都使小车受到了力的作用。(板书:运动和力)

1出示缆车图,说说它是靠什么动力运动的?

2揭题。

缆车是用钢缆绳拉着前进的车,它可以轻松地爬上陡坡,是很有特色的运输工具。这节课,我们也做一辆我们的小缆车,好吗?

(二)、安装小缆车

1、出示一辆小车和一些辅助材料,请把这些材料和小车运动连连看,完成小缆车的制作,并让缆车在桌面运动起来。

指导提示:如果在活动制作的过程中有问题困难,可以参阅书本70页的安装一个小缆车“活动指导”。

2、学生取出材料制作小缆车。

3、展示交流:在制作的过程中,有什么问题或者经验要和大家分享吗?

?? 细绳拴在哪里比较好?为什么?

?? 拉小车绳子多长比较合适?

?? 怎样能让小车不掉下桌子?

二、探究准备:安装一个小缆车

1.(出示材料,逐一介绍)我们不推不拉,把桌面上的材料与小车照第70页图样子组装起来,让小车运动,跑得又直又远。

2.学生看图组装。教师巡视指导并评价。

3.实验几次,看小车能不能跑得又直又远。

4.请同学们看大屏幕:

5.学生看图组装。教师巡视指导并评价。

6.(出示有挡头的木板)老师准备了木板,长短相同,两头有挡头,不让小车掉下桌子去。小组长领取木板。

三、认识重力

1.在这个装置中,铁垫圈起了什么作用?(拉动小车的作用。)

2.感受重力。

①用手掌托起一个铁垫圈,说说手的感觉。(向下的压力。板书:力)

②拿起一个铁垫圈,松开手,看看铁垫圈的运动方向。(板书:竖直向下 )

③指导阅读第70页。

④什么力使小车运动的?(棋子的重力)

(板书:重力 )

⑤小结:物体都受到地球对它一个竖直向下的吸引力,这个力叫重力。

3.是什么把这种竖直向下的重力转变成水平的拉力呢?(绳子)

(板书: 拉力 )

4.揭示课题。

我们刚做的小车,用绳子拉着它,这个叫缆车,那我们刚组装的就是“我们的小缆车”(板书:我们的小缆车。)

三、探究活动:拉力大小与小车的运动

(一)多大的拉力才能使小车运动起来

1.提出问题:

刚才我们利用集体智慧正确安装了小缆车。推测一下,最少用几个铁垫圈可以拉动小车?

2怎样用实验证明? (板书:一个一个地加垫圈)

3.操作示范。请生合作,提示:注意观察是怎么合作的。师边演示边解说。

①把车子摆正,绳子放平直;

②用一手指轻轻按住车的一头;

③轻轻挂上一个垫圈,使绳子和小钩保持静止了,轻轻地向上拿开手。

(二)运动起来的小车,拉力大小与小车运动快慢的关系

1运动起来的小车继续挂垫圈,小缆车运动快慢是怎样的?

(预设学生的推测:垫圈越多,小车运动得越快。教师根据学生的回答板书并加“?”)

3用什么来证明我们的推测?

4想一想,研究的垫圈的多少与小车快慢的关系,我们改变什么条件?观察什么?(改变垫圈的数量。)

5观察什么呢?通过什么来判断小车的快慢呢?

(观察小车的运动快慢。路程一定,时间少的快,时间多的慢。)

6说说我们的实验计划。

课件出示:

7练习秒表的使用

①为了实验的准确性,我们特别要注意秒表的使用。演示正确使用秒表。秒表有两个键:按右边的开始计时,再按一次,计时停止。看清上面的数字,我们可以读作:几秒几。最后按左边的键,归零,计时员试试使用秒表。

②下面我们来试一试。听清楚老师的口令:“预备——放——停!”

③请计时的同学来汇报一下。

④秒表是一个计时非常精确的工具,我们人在操作时可能会有一定的误差,明白了吗?我们在做实验时,误差肯定会存在,所以计时员要全神贯注,这样可以帮助我们减小误差带来的影响。比如,刚才有这么多数据,我们该怎么办呢?(求平均、选中间的。所以每次加垫圈时都要做三遍实验,取平均值或中间值。 )

? 8小组长领取实验记录,老师将实验记录用幻灯片放出来。

9学生实验,教师巡视

(三)分析数据,得出结论

实验一:多大的拉力才能使小车运动起来

1.交流讨论:

①你们组挂几个垫圈,小车刚好运动?

②少挂一个垫圈小车能运动吗?为什么?

(力不够)

2.结论:看来要使静止小车运动起来需要一定的拉力。(板书:一定的拉力才能使静止的小车运动起来。)

实验二:运动起来的小车,拉力大小与小车运动快慢的关系

1.说说你们的实验结果,每次各挂几个,快慢顺序怎样?铁垫圈的多少与小车运动快慢的关系是怎样的?

2.全班交流得出结论:垫圈数量多,小车运动快。

3.完善概念表述:我们已经知道小车运动是靠垫圈的重力拉动的,垫圈的重力就成了拉动小车的拉力,垫圈数量越多,垫圈的重力就越大,拉动小车的拉力就越大。所以垫圈的数量越多,也可以说是拉力越大。

4.小结:运动时,拉力越大,小车运动越快。(板书:运动时,拉力越大,小车运动越快。)

5为什么要多个多个(成倍)地增加垫圈?

四、总结评价、课后延伸

1总结评价

通过今天的研究,我们知道了物体都受到地球对它一个竖直向下的吸引力,这个力叫重力。并知道了一定的拉力能够使静止的小车运动起来。运动时,拉力越大,小车运动得越快。

2我们成功应用重力使小车运动起来了,除了重力外,还可以用什么力驱动小缆车前进?

3纵向比较数据,讨论:同样的拉力下,小车有的快,有的慢,为什么会出现这种情况呢?

4学具整理

现在请大家把自己的实验材料整理好放到袋子里,下节课我们还要继续来研究小车。谢谢大家,下课,同学们,再见!

板书设计:

挂 个垫圈,刚好能使小车运动起来。

拉力大小

(垫圈个数)

实验

次数

小车运动的快慢

从起点到终点时间

我选择数据

(平均值或中间值)

快慢顺序

(1、2、3)

?

1

?

?

2

?

3

?

?

1

?

?

2

?

3

?

?

1

?

?

2

?

3

?

我们的结论:

研究拉力大小与小车运动关系的记录

新教科版五年级上册第四单元第一课

《我们的小缆车》

课堂实录与评析

《我们的小缆车》课堂实录与评析

课堂实录:

一、探究准备:安装一个小缆车

师:同学们,课前给小组布置了一个任务:参阅书本第70页的“安装一个小缆车” 图及“活动提示”,用小车、细线、回形针、铁垫圈(依次出示)安装一个小缆车,并使它在木板上运动。完成任务了吗?

生:完成啦!(学生拿出组装的小车。)

师:你是怎样安装的?为什么这样安装?

生:细线系在车头的中间,使小车不至于跑偏。

生:细线长度约等于桌面高度,细线落地后,对小车就没有拉力了。

师:怎样让小车运动起来的?

生:挂上铁垫圈。

师:(拿出铁垫圈)它们大小、重量完全相同。在这个装置中,铁垫圈起了什么作用?

生:拉动小车的作用。

师:铁垫圈为什么能使小车运动?什么力使小车运动的?让我们看教材第70资料。

生:阅读资料——重力。

师:现在我们明白小车向下运动的原因了吗?

生:小车自身的重力。

师:物体都受到地球对它一个竖直向下的吸引力,这个力叫重力。

(板书:重力 )

在这个装置中,铁垫圈的重力拉动小车向前运动,铁垫圈的重力成为了小车的拉力。

(板书: 拉力

这节课研究我们的小缆车的运动规律。(板书:我们的小缆车)

二、探究活动:拉力大小与小车的运动

师:预测,最少挂几个垫圈才能使小车运动起来?

生:2个。

生:3个

……

师:怎样用实验证明?

生:往静止的小车上挂垫圈,直到它运动。

师: 每次2个、3个……多个多个地挂,行吗?

生:不行。

师:为什么?

生:因为我们要知道使小车运动起来的最少的垫圈数。

师:怎么挂最科学?

生:一个一个地挂。

(板书:一个一个地加垫圈)

师:从挂一个垫圈开始,一个一个地增加垫圈,直到小车可以动起来。这时候的垫圈数,就是使小车运动起来的最少垫圈数。铁垫圈的个数来表示拉力大小,多少个垫圈就是多大的拉力。

师:具体怎么操作,请一位同学上台合作,同学们注意观察是怎么合作的。

(师边演示边解说:①把车子摆正,绳子放平直;②用手指轻轻按住车的一头;③轻轻挂上一个垫圈,使绳子和回形针保持静止,两人轻轻地向上拿开手。)

师:运动起来的小车继续挂垫圈,小缆车运动快慢是怎样的?

生:垫圈越多,小车运动得越快。

师:用什么来证明我们的推测?小组讨论。

师:想一想,研究的垫圈的多少与小车快慢的关系,我们改变什么条件?观察什么?

生:改变垫圈的数量。

师:观察什么呢?

生:观察小车的运动快慢。

师:通过什么来判断小车的快慢呢?

生:通过小车行驶的路程。

师:具体说说看。可以在木板上边演示边说。

生:我们让小车在木板上运动,看谁运动的路程长,谁就快。

师:老师也想演示一下。(很慢的小车运动时间长,运动路程长;很快的小车运到时间短,运动路程短)仅运动路程能判断小车快慢吗?

生:还需要时间。

师:完整地说说。

生:运动时间一定,运动路程长的快。

师:还可以怎么判断?

生:运动路程一定,运动时间短的快。

师:看,我们的木板已经标明了起点与终点,每次实验从起点开始,到终点结束。我们只需比较时间长短就可以判断小车运动的快慢。

师:看,老师还准备了计时的秒表。为了实验的准确性,我们特别要注意秒表的使用。(演示正确使用秒表。)秒表有左右两个键:按右边一次,开始计时,再按一次,计时停止。看清上面的数字,我们可以读作:几秒几。按左边一次,归零,计时员试试使用秒表。

师:下面我们来试一试。听清楚老师的口令:“预备——按——停!” 请计时的同学来汇报一下。

生1:2秒68

生2:2秒85

生3:2秒57

……

师:老师的秒表也计时了,我来看一看。

生:2秒59

师:谁的正确?

生:老师的!

师:呵呵,其实,大家的都正确。秒表是一个计时非常精确的工具,我们人在操作时可能会有一定的误差。我们在做实验时,误差肯定会存在,所以计时员要全神贯注,这样可以帮助我们减小误差带来的影响。比如,刚才有这么多数据,我们该怎么办呢?

生:求平均值。

生:选中间的。

师:所以每次加垫圈时都要做三遍实验,取平均值或中间值。

师:这次,我们还一个一个地挂垫圈吗?

生:多一个垫圈可能快慢变化小。

师:这就不易于观察。那我们能20、30…… 100个地挂呢?

生:这样挂快慢变化太大。

师:会给实验带来什么困难?

生:不易于操作、控制。

师:那我们究竟该怎么挂垫圈?

生:多个多个地挂。

生:还要便于控制、观察、记录。

师:(板书:多个多个地加)小组成员分工合作:控车、挂垫圈、发令、计时、记录、观察。各司其职。

师:我们先请第一组做做看。(第一组配合实验)

师:发令要简洁:“预备——放!”“放”字要果断,不要拖沓。其余分工明确,配合良好。

师:小组长领取实验记录,分组实验、记录、分析。

(学生实验,教师巡视辅导。)

师:第一组,挂几个垫圈,小车刚好运动?

生:6个。

师:第一次就挂这么多垫圈吗?共挂了几次,每次挂了多少垫圈,小车状况如何?

生:我们一个一个地挂垫圈,直到挂第6个垫圈,小车才开始运动。

师:少挂一个垫圈小车能运动吗?为什么?

生:不能。力不够。

师:这说明什么?

生:使静止小车运动起来需要一定的拉力。

师:请第二组汇报实验情况。

生:我们组也是一个一个地挂垫圈,直到挂第7个垫圈,小车才开始运动。

师:这说明什么?

生:使小车运动起来需要一定的拉力。

师:有不同情况的吗?

生:我们的小车挂了6个垫圈,运动起来了,可是一会就停下来了,我们再加一个垫圈,它才运动到终点,我们不知道该记录几个垫圈。

师:大家分析一下,运动起来的小车为什么会停下来?

生:木板表面凹凸不平。车陷进坑啦。(生大笑。)

生:桌面不平。后段小车要爬坡了。

师:看来,路况不同,使小车运动起来的力就不同。这些知识我们后面会学到。今天,我们只研究刚好使小车运到起来的力,而不是小车跑完全程的力。

(板书:一定的拉力才能使小车运动起来。)

师:请同学们继续说说,运动起来的小车,垫圈多少与小车运动快慢的关系中,每次各挂几个垫圈?快慢顺序怎样?结论如何?

生1:我们组分别挂了9个、12个、15个,时间分别是2秒21、2秒02、1秒53,我们的结论是,运动时,挂的垫圈越多,小车运动越快。

生2:我们组分别挂了8个、12个、16个,时间分别是2秒12、1秒68、1秒11,我们的结论是,运动时,垫圈越多,小车运动越快。

师:请你将实验结论写在黑板上。(运动时,垫圈越多,小车运动越快。)

师:我们已经知道小车运动是靠垫圈的重力拉动的,垫圈的重力就成了拉动小车的拉力,所以垫圈的数量越多,也可以说是拉力越大。所以结论可以写成:运动时,拉力越大,小车运动越快。(板书:运动时,拉力越大,小车运动越快。)

三、总结评价、课后延伸

师:今天的学习,你有哪些收获,还有哪些疑惑?

生1:通过今天的研究,我们知道了物体都受到地球对它一个竖直向下的吸引力,这个力叫重力。

生2:知道了一定的拉力能够使静止的小车运动起来。运动时,拉力越大,小车运动得越快。

生3:同样的拉力,有的小车能运动,有的小车为什么不能运动?

生4:同样的拉力下,小车运动有的快,有的慢,为什么会出现这种情况呢?

师:了不起的小科学家!这些疑惑,我们将在后面探究。今天,我们运用重力拉动了小车,还可以用什么力驱动小缆车前进?请小科学家们继续动脑动手。现在请大家整理好器材,下节课我们还要继续来研究小车。谢谢大家!

教学评析

一、“用教材教”,而不是“教教材”

《我们的小缆车》是教科版科学五年级上册第四单元第一课时的内容。

通过这课学习,使学生理解重力的产生,小车又是如何运动起来的,以及拉力大小和小车运动快慢的关系,为后面深入研究弹力、反冲力、摩擦力等奠定一定的基础。

本课有两大探究活动:一、组装用重力拉动的小车;二、研究拉力大小与小车运动的关系。可细分为四个探究活动:安装一个小缆车;认识重力;多大的拉力才能使小车运动;运动时,拉力大小与小车运动快慢关系。从课堂看,教师对本课教学内容进行整合取舍,分清主次,确定了重难点,取得了很好的教学效果。

教师将教学内容划分为四个大环节,并根据学生认知特点,恰当地确定重难点与教学方法。

探究活动一:安装一个小缆车

它是一个难点,但不是重点。难是因为学生习惯于玩电动车,很少自己动手组装车,对学生动手实践能力是个考验;它不是重点,因为它引出重力概念建构,为研究运动和力作准备。一言蔽之,它只是一种探究工具。因此,教师采用在课前让小组安装好小缆车,这是很好的创举。我们有课后拓展,就应该有课前准备,如果按照教材在课堂探究安装一个小缆车,想一节课完成教学,是不可能的,更何况,在本课中,这样的探究也是不切实际的探究。“把钢用在刀刃上。”教师安排课前安装一个小缆车,读懂了教材重难点,实在又实效。

探究活动二:认识重力

它是一个重点,但不是难点。重点是因为它是本单元四大研究力之一。也只有认识重力,才能用具体可测量的重力去研究运动和力的关系。但它并不难被认识,因为学生有较深的重力生活经历,并且四年级教材对重力有铺垫,将这些生活经历转化为知识概念,重力就可建构。因此教师讲解及引领学生阅读重力资料,构建重力概念是恰当的。

探究活动三:多大的拉力才能使小车运动

这是本节课的重点,应给学生较充分的探究时间。但这个探究过程中,究竟要重在哪个细节呢?重点在实验设计:一个一个地加垫圈;实验技能:如何一个一个地加垫圈。从教师教学看,教师能剖析“重中之重”,落实“重中之重”,难能可贵。

探究活动四:运动起来的小车,拉力大小与小车运动快慢的关系

这是本节课的重难结合点,教师也格外“关照”,给学生充分的探究时间。使他们经历“发现→猜测→制定实验计划→反复试验论证→分析数据,得出结论→展示交流质疑”的探究过程,知道科学结论是可以反复验证的,领会小组团结合作的重要性。重点突出,难点突破。

二、把握小学生科学学习特点,因势利导

“具体说说看。可以在木板上边演示边说。”当学生说可以仅仅通过小车运动路程判断小车运动快慢时,教师没有及时评价,而是让学生边操作边说,让学生在体验中学习,也使全班同学在情景中思考。教师延时评价,或者干脆将评价权拱手让给学生,学生思维活跃,体验深刻,认识清晰。教师注重鼓励儿童动手动脑学科学。

“具体怎么操作,请一位同学上台与老师合作,同学们注意观察是怎么合作的。①把车子摆正,绳子放平直;②用手指轻轻按住车的一头;③轻轻挂上一个垫圈,使绳子和回形针保持静止,两人轻轻地向上拿开手。”教师示范操作,化解了学生操作难度,保证了实验的准确性,又避免了学生的无效探究。“该出手时就出手,该出口时就出口。”教师深谙学生实践能力,果断示范,这种把科学实验与学生实际能力结合起来开展的探究,才是真正的有效探究。

本课探究活动的安排是由表象到实质、由浅入深,呈递进关系,符合学生的心理认知规律。在各环节设计上,通过学生的实践活动,以简洁的语言将各部分教学内容有机结合,使其过渡自然流畅,达到各部分的教学目标。

三、悉心地引导学生的科学学习活动

教师在以探究活动为核心的科学教学过程中,学生提出了教师“意想不到”的问题,教学过程中也出现了“难以预料”的情况,教师根据学生的实际情况、教学活动中实际发生的事件,有效地推动了学生的科学探究活动,创造性地驾驭了课堂。

“我们的小车挂了6个垫圈,运动起来了,可是一会就停下来了,我们再加一个垫圈,它才运动到终点,我们不知道该记录几个垫圈。”当学生在做“最少几个垫圈才能使小车运动起来”的实验后提出“意想不到”的问题,教师没有告知答案,而是让大家关注、分析这个问题,引导学生联系生活常识来思考,最好得出结论:“看来,路况不同,使小车运动起来的力就不同。这些知识我们后面会学到。今天,我们只研究刚好使小车运到起来的力,而不是小车跑完全程的力。” 我相信学生豁然开朗,而且质疑精神得到鼓舞,课后拓展欲望强烈。

接下来小组合作出现了“难以预料”的情况,教师可谓悉心之至。

“小组成员分工合作:控车、挂垫圈、发令、计时、记录、观察,各司其职。”

教师明确小组分工,谓悉心一。

“我们先请一组做做看。(一组配合实验)”行动检验,谓悉心二。

“发令要简洁:“预备——放!”“放”字要果断,不要拖沓。其余分工明确,配合良好。”悉心三。

同课章节目录

- 生物与环境

- 1、种子发芽实验(一)

- 2、种子发芽实验(二)

- 3、观察绿豆芽的生长

- 4、蚯蚓的选择

- 5、食物链和食物网

- 6、做一个生态瓶

- 7、改变生态瓶

- 8、维护生态平衡

- 光

- 1、光和影

- 2、阳光下的影子

- 3、光是怎样传播的

- 4、光的反射

- 5、光与热

- 6、怎样得到更多的光和热

- 7、做个太阳能热水器

- 8、评价我们的太阳能热水器

- 地球表面及其变化

- 1、地球表面的地形

- 2、地球内部运动引起的地形变化

- 3、岩石会改变模样吗

- 4、土壤中有什么

- 5、雨水对土地的侵蚀

- 6、探索土地被侵蚀的因素

- 7、河流对土地的作用

- 8、减少对土地的侵蚀

- 运动和力

- 1、我们的小缆车

- 2、用橡皮筋作动力

- 3、像火箭那样驱动小车

- 4、测量力的大小

- 5、运动与摩擦力

- 6、滑动与滚动

- 7、运动与设计

- 8、设计制作小赛车