9 鱼我所欲也 课件(幻灯片26张)

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

初中语文课件

部编版 九年级下

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之

宋代:辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

全诗赏析:此词为醉归遇雨抒怀之作。词人借雨中潇洒徐行之举动,表现了虽处逆境屡遭挫折而不畏惧不颓丧的倔强性格和旷达胸怀。全词即景生情,语言诙谐。

首句“莫听穿林打叶声”,一方面渲染出雨骤风狂,另一方面又以“莫听”二字点明外物不足萦怀之意。“何妨吟啸且徐行”,是前一句的延伸。在雨中照常舒徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”即不怕来。徐行而又吟啸,是加倍写;“何妨”二字透出一点俏皮,更增加挑战色彩。首两句是全篇枢纽,以下词情都是由此生发。

定风波·莫听穿林打叶声

宋代:苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

9、鱼我所欲也

《孟子》

目标导航

1. 多朗读,多背诵,感受孟子文章语言自然流畅,节奏鲜明的特点。

2. 积累文中的文言词句,学习经典论说文在论证结构和方法的独到之处。

3. 理解孟子所阐述的“义”的含义,懂得生命的价值与意义,正确对待人生道路上的重要抉择,把握人生,慎重选择。

新知导入

关于《孟子》

《鱼我所欲也》选自《孟子告子上》,题目是编者加的。

《孟子》是先秦诸子杰出的散文著作,著录十一篇,现存七篇。内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。《孟子》跟《论语》同是用语录体散文,但体式有所不同。它篇幅比较长,内容也更具体,描绘也更细致。《孟子》比喻准确形象,语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。

作者简介

1.关于孟子

孟子(约前372一前289)名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人,战国时期的思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,后世常以"孔孟"并称。他生活在兼并战争激烈的战国中期,主张行"仁政"以统一天下。他曾游梁,说惠王,不能用;乃见齐宣王,为客卿。宣王对他很客气,可是也始终不用。于是孟子归而述孔子之意,教授弟子。孟子死后,门人万章、公孙丑等记其言行,为《孟子》七篇。

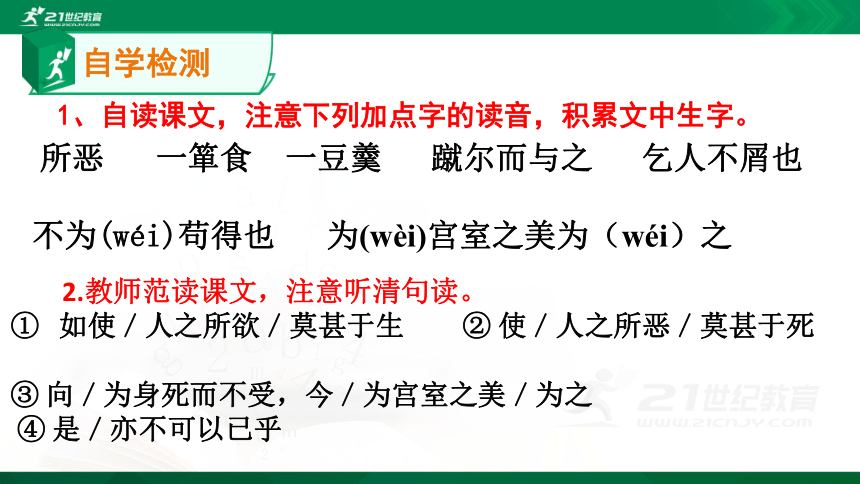

自学检测

1、自读课文,注意下列加点字的读音,积累文中生字。

所恶 一箪食 一豆羹 蹴尔而与之 乞人不屑也

不为(wéi)苟得也 为(wèi)宫室之美为(wéi)之

2.教师范读课文,注意听清句读。

① 如使/人之所欲/莫甚于生 ② 使/人之所恶/莫甚于死

③ 向/为身死而不受,今/为宫室之美/为之

④ 是/亦不可以已乎

阅读课文

自读课文,疏通文意,注意下列词语在文中的意思,积累主要词语。

如使 由是 是故 蹴 与 加 穷乏 得我 本心 已 苟得 兼 甚 患

①为:今为(为了,介词)宫室之美而为(接受)之

由是则可以避患而有不为也(做,动词) 向为身死而不受(宁愿)

②得:故不为苟得也(得到) 所识穷乏者得我欤(感激)

③之:呼尔而与之(代词 他) 为宫室之美(助词 的)

④而:呼尔而与之 (表修饰,不译) 由是则生而有不用也(表转折,却)

⑤于 :所欲有甚于生者 (对) 万钟于我何加焉 (比)

整体感知

(1)生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

(2)死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

(3)是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

(4)由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。

(5)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

(6)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(7)一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

(8)万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉?

(9)是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

朗读课文,弄通相关语句的大意,积累主要文句。

阅读理解

(1)生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

生命也是我喜爱的东西,(然而)我喜爱的东西还有比生命更为重要的,所以我不去干苟且偷生的事情。

(2)死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

死亡也(是)我厌恶的事情,(但我)所厌恶的,还有比死亡更为厉害的,所以祸患(我)也有不躲避的。

(3)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

如果人们喜爱的没有比生命更重要的,那么一切可以用来保全生命的方法(有)什么不可以采用呢?

如果人们厌恶的事情没有比死亡更厉害的,那么一切可以用来躲避祸患(而保全性命)的手段(有)什么不能做(的)呢?

阅读理解

(5)是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

(6)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

这是因为我所喜爱的东西还有比生命更为重要的,我所厌恶的还有比死亡更为厉害的,

(4)由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。

因此有可以用来保全生命的方法却不采用;有可以用来躲避祸患(而保全性命)的手段却不做。

不仅仅是贤明的人有这样的本心,人人都有这样的本心,贤明的人能够不丧失罢了。

阅读理解

(7)一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

(8)呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

(9)万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉?

一筐饭,一碗汤,得到它就能活下去,得不到它就要死亡。

(然而如果)吆喝着给人(吃),(饥饿的)过路人也不会接受;(如果)用脚踢着给人(吃),(即使)乞丐(也)认为不值得(接受)。

优厚的俸禄如果不分辨(是否符合)礼义就接受它,(这)优厚的俸禄对于我(有)什么益处呢?

(12)是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

10、为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?

是为了宫室的华美,妻妾的侍奉,所认识的贫困的人感激我吗?

11、乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;

从前(我)为了“礼义” 宁愿死也不肯接受,现在却为了宫室的华美而接受它;从前(我)为了“礼义”宁愿死也不肯接受,现在为了(能有)妻妾的侍奉而接受它;从前(我)为了“礼义”宁愿死也不肯接受,现在为了所认识的贫困的人感激我而接受它。

这也不是可以停止了吗?这就叫做失掉了它的本心了。

舍生取义

鱼和

熊掌

设喻

正面:不为苟得

患有不辟

反面:何不用也?

何不为也?

事例一:不接受施舍

事例二:不受“万钟”

赏析感悟

舍 生 取 义

鱼 熊掌

生 义

设喻论证

(类比论证)

舍 取

舍 取

论证方法

赏析感悟

道 理 论 证

推理

故

如使……则……

使……则……

因果论证

假设论证

对比论证

义 重 于 生

赏析感悟

举 例 论 证

(正)

(反)

对 比 论 证

嗟来之食

1、行道之人

2、乞人

万钟之禄

1、宫室之美

2、妻妾之奉

3、所识穷乏 者得我

排 比 论 证

赏析感悟

归纳总结

1、本文的中心论点是怎样提出来的?这样提出有什么好处?

①开头第一句以鱼和熊掌设喻,得出“舍鱼而取熊掌”的结论。同理,生命和正义的价值也不同,正义要比生命重要得多,二者不能同时得到的情况下,必须舍弃生命选取正义。

②这里是以鱼和熊掌比喻生和义,运用了类比推理,引出中心论点“舍生而取义者也”。

归纳总结

3、在论述中心论点时,本文采用了哪些论证方法?

运用了比喻论证、因果论证、假设论证、举例论证、正反对比论证等方法。

2、孟子是怎样论述观点的?

先用鱼和熊掌设喻引出观点,再正反对比论述,最后用事例进一步论述观点。

4、作者列举了两种不同的人生观,各赞扬斥责了什么样的人?

赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,

斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。

5、“此之谓失其本心”中“本心”具体指什么?这与“舍生取义”有何联系?

“本心”具体指“羞恶之心”。“义”产生于“羞恶之心”,有“羞恶之心”,才会按“义”的原则行事,才有可能在关键时刻舍生取义。

归纳总结

孟子主张“性善论”,他认为人的本心是美好的,是善良的。

它包括四种“本心”:

恻隐之心,

羞恶之心,

恭敬之心,

是非之心。

仁也;

义也;

礼也;

智也。

课堂总结

主要内容

本文阐明了义重于生,义重于利和不义可耻的道理,提出了“舍生取义”的中心论点。作者对比了两种人生观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人,告诫人们不辨礼义而贪求富贵的行为是不可取的(要辨别“义”和“利”,不要失去“本心”)。

课堂总结

鱼我所欲也

舍生

取义

义重

于生

人皆

有之

义存于心

见利忘义

(失其本心)

论点 道理 举例 结论

板书设计

作业布置

在几千年前,孟子就提出了“鱼和熊掌不可得兼”的问题和应当“舍生取义”的观点,那么在我们现代社会,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应当做出怎样的选择呢?

思考、讨论:

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

初中语文课件

部编版 九年级下

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之

宋代:辛弃疾

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

全诗赏析:此词为醉归遇雨抒怀之作。词人借雨中潇洒徐行之举动,表现了虽处逆境屡遭挫折而不畏惧不颓丧的倔强性格和旷达胸怀。全词即景生情,语言诙谐。

首句“莫听穿林打叶声”,一方面渲染出雨骤风狂,另一方面又以“莫听”二字点明外物不足萦怀之意。“何妨吟啸且徐行”,是前一句的延伸。在雨中照常舒徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”即不怕来。徐行而又吟啸,是加倍写;“何妨”二字透出一点俏皮,更增加挑战色彩。首两句是全篇枢纽,以下词情都是由此生发。

定风波·莫听穿林打叶声

宋代:苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

9、鱼我所欲也

《孟子》

目标导航

1. 多朗读,多背诵,感受孟子文章语言自然流畅,节奏鲜明的特点。

2. 积累文中的文言词句,学习经典论说文在论证结构和方法的独到之处。

3. 理解孟子所阐述的“义”的含义,懂得生命的价值与意义,正确对待人生道路上的重要抉择,把握人生,慎重选择。

新知导入

关于《孟子》

《鱼我所欲也》选自《孟子告子上》,题目是编者加的。

《孟子》是先秦诸子杰出的散文著作,著录十一篇,现存七篇。内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。《孟子》跟《论语》同是用语录体散文,但体式有所不同。它篇幅比较长,内容也更具体,描绘也更细致。《孟子》比喻准确形象,语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。

作者简介

1.关于孟子

孟子(约前372一前289)名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人,战国时期的思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,后世常以"孔孟"并称。他生活在兼并战争激烈的战国中期,主张行"仁政"以统一天下。他曾游梁,说惠王,不能用;乃见齐宣王,为客卿。宣王对他很客气,可是也始终不用。于是孟子归而述孔子之意,教授弟子。孟子死后,门人万章、公孙丑等记其言行,为《孟子》七篇。

自学检测

1、自读课文,注意下列加点字的读音,积累文中生字。

所恶 一箪食 一豆羹 蹴尔而与之 乞人不屑也

不为(wéi)苟得也 为(wèi)宫室之美为(wéi)之

2.教师范读课文,注意听清句读。

① 如使/人之所欲/莫甚于生 ② 使/人之所恶/莫甚于死

③ 向/为身死而不受,今/为宫室之美/为之

④ 是/亦不可以已乎

阅读课文

自读课文,疏通文意,注意下列词语在文中的意思,积累主要词语。

如使 由是 是故 蹴 与 加 穷乏 得我 本心 已 苟得 兼 甚 患

①为:今为(为了,介词)宫室之美而为(接受)之

由是则可以避患而有不为也(做,动词) 向为身死而不受(宁愿)

②得:故不为苟得也(得到) 所识穷乏者得我欤(感激)

③之:呼尔而与之(代词 他) 为宫室之美(助词 的)

④而:呼尔而与之 (表修饰,不译) 由是则生而有不用也(表转折,却)

⑤于 :所欲有甚于生者 (对) 万钟于我何加焉 (比)

整体感知

(1)生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

(2)死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

(3)是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

(4)由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。

(5)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

(6)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(7)一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

(8)万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉?

(9)是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

朗读课文,弄通相关语句的大意,积累主要文句。

阅读理解

(1)生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

生命也是我喜爱的东西,(然而)我喜爱的东西还有比生命更为重要的,所以我不去干苟且偷生的事情。

(2)死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

死亡也(是)我厌恶的事情,(但我)所厌恶的,还有比死亡更为厉害的,所以祸患(我)也有不躲避的。

(3)如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

如果人们喜爱的没有比生命更重要的,那么一切可以用来保全生命的方法(有)什么不可以采用呢?

如果人们厌恶的事情没有比死亡更厉害的,那么一切可以用来躲避祸患(而保全性命)的手段(有)什么不能做(的)呢?

阅读理解

(5)是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

(6)非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

这是因为我所喜爱的东西还有比生命更为重要的,我所厌恶的还有比死亡更为厉害的,

(4)由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。

因此有可以用来保全生命的方法却不采用;有可以用来躲避祸患(而保全性命)的手段却不做。

不仅仅是贤明的人有这样的本心,人人都有这样的本心,贤明的人能够不丧失罢了。

阅读理解

(7)一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

(8)呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

(9)万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉?

一筐饭,一碗汤,得到它就能活下去,得不到它就要死亡。

(然而如果)吆喝着给人(吃),(饥饿的)过路人也不会接受;(如果)用脚踢着给人(吃),(即使)乞丐(也)认为不值得(接受)。

优厚的俸禄如果不分辨(是否符合)礼义就接受它,(这)优厚的俸禄对于我(有)什么益处呢?

(12)是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

10、为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?

是为了宫室的华美,妻妾的侍奉,所认识的贫困的人感激我吗?

11、乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;

从前(我)为了“礼义” 宁愿死也不肯接受,现在却为了宫室的华美而接受它;从前(我)为了“礼义”宁愿死也不肯接受,现在为了(能有)妻妾的侍奉而接受它;从前(我)为了“礼义”宁愿死也不肯接受,现在为了所认识的贫困的人感激我而接受它。

这也不是可以停止了吗?这就叫做失掉了它的本心了。

舍生取义

鱼和

熊掌

设喻

正面:不为苟得

患有不辟

反面:何不用也?

何不为也?

事例一:不接受施舍

事例二:不受“万钟”

赏析感悟

舍 生 取 义

鱼 熊掌

生 义

设喻论证

(类比论证)

舍 取

舍 取

论证方法

赏析感悟

道 理 论 证

推理

故

如使……则……

使……则……

因果论证

假设论证

对比论证

义 重 于 生

赏析感悟

举 例 论 证

(正)

(反)

对 比 论 证

嗟来之食

1、行道之人

2、乞人

万钟之禄

1、宫室之美

2、妻妾之奉

3、所识穷乏 者得我

排 比 论 证

赏析感悟

归纳总结

1、本文的中心论点是怎样提出来的?这样提出有什么好处?

①开头第一句以鱼和熊掌设喻,得出“舍鱼而取熊掌”的结论。同理,生命和正义的价值也不同,正义要比生命重要得多,二者不能同时得到的情况下,必须舍弃生命选取正义。

②这里是以鱼和熊掌比喻生和义,运用了类比推理,引出中心论点“舍生而取义者也”。

归纳总结

3、在论述中心论点时,本文采用了哪些论证方法?

运用了比喻论证、因果论证、假设论证、举例论证、正反对比论证等方法。

2、孟子是怎样论述观点的?

先用鱼和熊掌设喻引出观点,再正反对比论述,最后用事例进一步论述观点。

4、作者列举了两种不同的人生观,各赞扬斥责了什么样的人?

赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,

斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。

5、“此之谓失其本心”中“本心”具体指什么?这与“舍生取义”有何联系?

“本心”具体指“羞恶之心”。“义”产生于“羞恶之心”,有“羞恶之心”,才会按“义”的原则行事,才有可能在关键时刻舍生取义。

归纳总结

孟子主张“性善论”,他认为人的本心是美好的,是善良的。

它包括四种“本心”:

恻隐之心,

羞恶之心,

恭敬之心,

是非之心。

仁也;

义也;

礼也;

智也。

课堂总结

主要内容

本文阐明了义重于生,义重于利和不义可耻的道理,提出了“舍生取义”的中心论点。作者对比了两种人生观,赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人,告诫人们不辨礼义而贪求富贵的行为是不可取的(要辨别“义”和“利”,不要失去“本心”)。

课堂总结

鱼我所欲也

舍生

取义

义重

于生

人皆

有之

义存于心

见利忘义

(失其本心)

论点 道理 举例 结论

板书设计

作业布置

在几千年前,孟子就提出了“鱼和熊掌不可得兼”的问题和应当“舍生取义”的观点,那么在我们现代社会,面对愈来愈多的诱惑,面对人生的各种考验,我们应当做出怎样的选择呢?

思考、讨论:

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读