3.3 汽化与液化 学案(含答案)

图片预览

文档简介

第十二时 汽化与液化

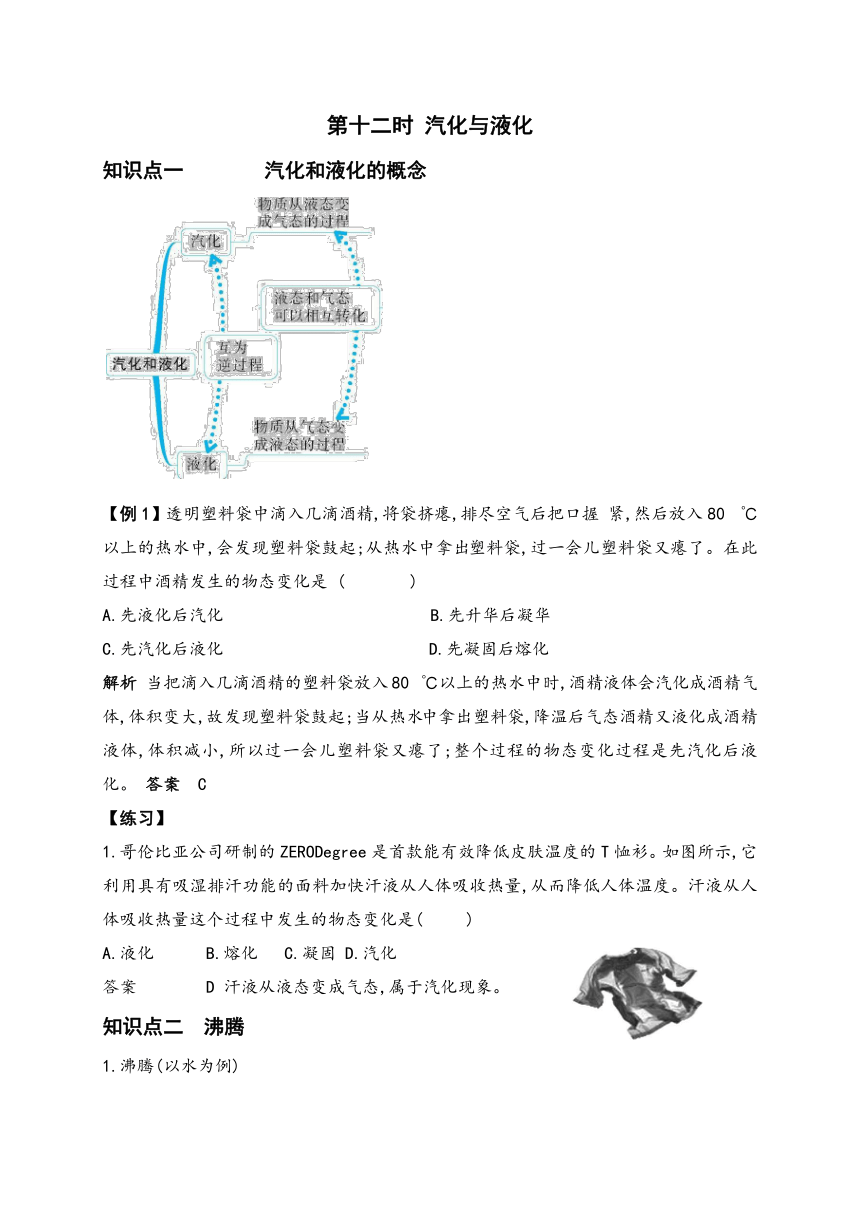

知识点一 汽化和液化的概念

【例1】透明塑料袋中滴入几滴酒精,将袋挤瘪,排尽空气后把口握 紧,然后放入80 ℃以上的热水中,会发现塑料袋鼓起;从热水中拿出塑料袋,过一会儿塑料袋又瘪了。在此过程中酒精发生的物态变化是 ( )

A.先液化后汽化 B.先升华后凝华

C.先汽化后液化 D.先凝固后熔化

解析 当把滴入几滴酒精的塑料袋放入80 ℃以上的热水中时,酒精液体会汽化成酒精气体,体积变大,故发现塑料袋鼓起;当从热水中拿出塑料袋,降温后气态酒精又液化成酒精液体,体积减小,所以过一会儿塑料袋又瘪了;整个过程的物态变化过程是先汽化后液化。 答案 C

【练习】

1.哥伦比亚公司研制的ZERODegree是首款能有效降低皮肤温度的T恤衫。如图所示,它利用具有吸湿排汗功能的面料加快汗液从人体吸收热量,从而降低人体温度。汗液从人体吸收热量这个过程中发生的物态变化是( )

A.液化 B.熔化 C.凝固 D.汽化

答案 D 汗液从液态变成气态,属于汽化现象。

知识点二 沸腾

1.沸腾(以水为例)

概念

在液体表面和内部同时发生的剧烈汽化现象

现象

沸腾发生时形成大量气泡不断上升、变大,到水面破裂开来,里面的水蒸气散发到空气中

条件

液体沸腾必须满足两个条件:一是达到沸点;二是继续吸热。两个条件必须同时满足,缺一不可

特点

液体沸腾时,吸收热量,温度保持不变

2.沸点

各种液体沸腾时都有确定的温度,这个温度叫做沸点。不同液体的沸点一般不同。

【说明】 (1)液体的沸点除了跟液体的种类有关外,还与大气压有关。不同的大气压下,液体的沸点也不一样,一般来说,对于同一种液体,外界的气压越大,液体对应的沸点越高。

(2)我们所说的沸点,不作特别说明时,一般指的是一个标准大气压下液体的沸点,水在一个标准大气压下的沸点是100 ℃。

【例2】关于水沸腾的实验,下列说法中正确的是( )

A.水在任何温度下都会沸腾 B.当水温度达到100 ℃时,水一定沸腾

C.水沸腾时大量气泡上升、变大,到水面破裂 D.水在沸腾时,继续吸热升温

解析 当水温达到沸点时,继续吸热才能沸腾,故A错;水的沸点随气压的增大而升高,气压高于一个大气压时,水的沸点高于100 ℃, 所以水温达到100 ℃时,不一定会沸腾,故B错;沸腾是液体表面和内部同时发生的剧烈汽化现象,沸腾后,下面的水汽化形成气泡,上升过程中与上面水汽化形成的气泡汇合,气泡变大,到水面破裂,故C正确;液体沸腾时吸热,但温度不变,故D错。 答 案 C

【练习】

1.妈妈在炖骨头汤时,水沸腾后改用“小火”,针对这种做法,下列说法中正确的是( )

A.水沸腾后,改用“小火”能更快地让骨头变熟

B.改用“小火”可以提高水的沸点

C.用“大火”可以提高水的沸点,妈妈的做法不科学

D.无论使用“大火”还是“小火”,水达到沸点后温度都保持不变

答案 D 水沸腾后,改用“小火”不能更快地让骨头变熟,使用高压锅提高水的沸点,可让骨头更快变熟,故A错误。水沸腾时温度保持在沸点,故改用“小火”、“大火”均不能提高水的沸点, 所以B、C错误,D正确。

2.当水的温度达到100 ℃时,下列说法中错误的是( )

A.一定在沸腾

B.一定在蒸发

C.可能在沸腾

D.蒸发和沸腾可能同时进行

答案 A 液体要沸腾必须具备两个条件:一是达到沸点,二是继续吸热,二者缺一不可。达到沸点的液体若不能继续吸热,也无法沸腾,故A说法错误;液体的蒸发在任何温度下都可以进行,只不过蒸发快慢不同,故B、C、D说法正确。

3.在做“观察水的沸腾”的实验时:

(1)小全同学用如图甲所示装置,该装置中有一处明显错误,该错误是

。

(2)B、C两组同学选用相同的实验装置完成实验,他们分别绘制的温度随时间变化的图象如图乙中b、c所示,如果操作及实验器材均无问题,则分析图象可知:当时的大气压 (选填“大于”“小于”或“等于”)1个标准大气压;B、C组得到b、c两种不同图象的原因可能是水的 不同。

答案 (1)温度计的玻璃泡碰到了烧杯底部 (2)小于 质量

解析 (1)图甲所示装置中温度计的玻璃泡碰到了烧杯底部;(2)由图象知,水的沸点是97 ℃,低于100 ℃,说明此时的大气压小于1个标准大气压;由图象还可以看出,两组所测水的沸点相同,但水达到沸点所用时间不同,可能是水的质量不同。

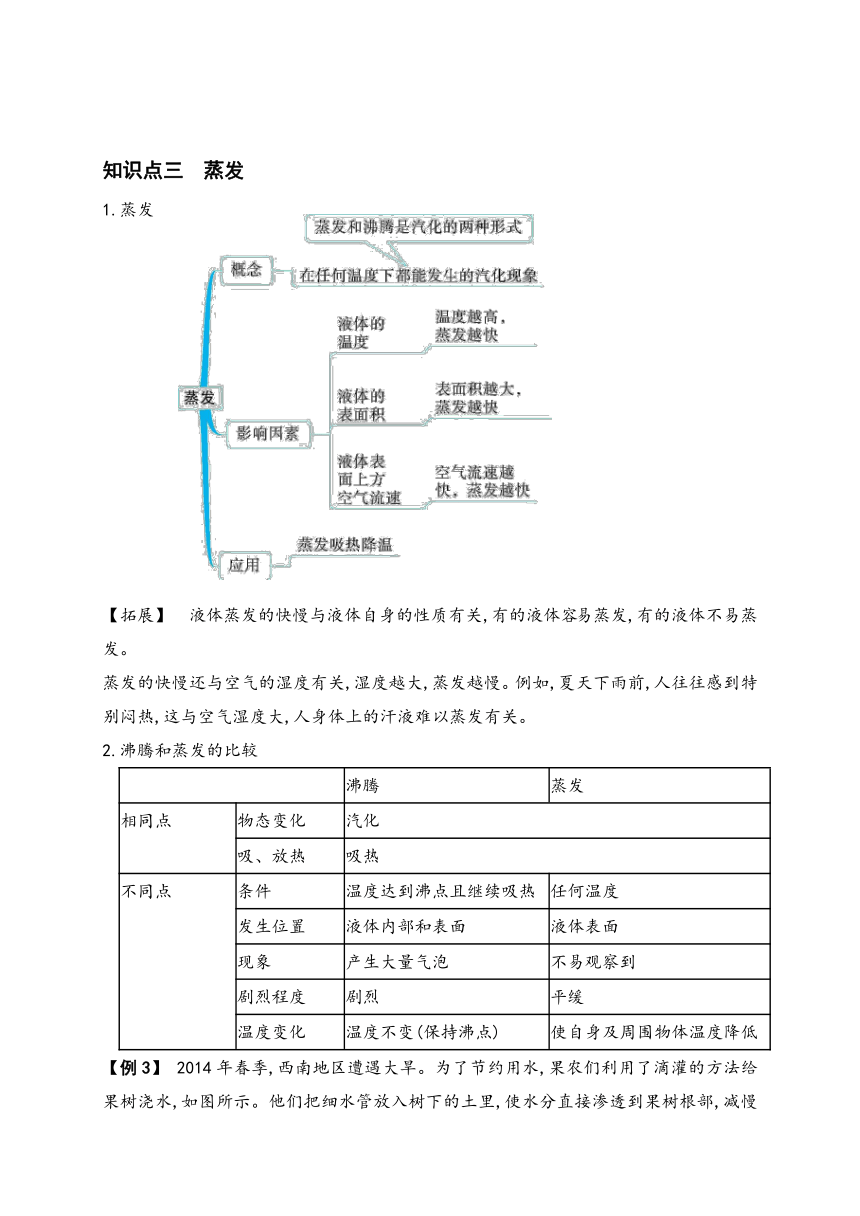

知识点三 蒸发

1.蒸发

【拓展】 液体蒸发的快慢与液体自身的性质有关,有的液体容易蒸发,有的液体不易蒸发。

蒸发的快慢还与空气的湿度有关,湿度越大,蒸发越慢。例如,夏天下雨前,人往往感到特别闷热,这与空气湿度大,人身体上的汗液难以蒸发有关。

2.沸腾和蒸发的比较

沸腾

蒸发

相同点

物态变化

汽化

吸、放热

吸热

不同点

条件

温度达到沸点且继续吸热

任何温度

发生位置

液体内部和表面

液体表面

现象

产生大量气泡

不易观察到

剧烈程度

剧烈

平缓

温度变化

温度不变(保持沸点)

使自身及周围物体温度降低

【例3】 2014年春季,西南地区遭遇大旱。为了节约用水,果农们利用了滴灌的方法给果树浇水,如图所示。他们把细水管放入树下的土里,使水分直接渗透到果树根部,减慢了水分的蒸发,其原因是( )

A.减少了水在地面的表面积

B.增大了水在地面的表面积

C.加快了地面上方空气的流动

D.提高了地面上水的温度

解析 减少水在地面的表面积,可以减慢水分的蒸发,故A正确。增大水在地面的表面积、加快地面上方空气的流动、提高地面上水的温度(即提高了液体的温度),均加快水的蒸发。答案 A

【练习】

1.下列实例中,为了加快蒸发的是?( )

A.用地膜覆盖农田 B.给盛有饮料的瓶子加盖

C.把湿衣服晾晒在通风向阳的地方 D.农业灌溉中用管道输水代替沟渠输水

答案 C 把湿衣服晾晒在通风向阳的地方,加快了液体上方空气流动,又提高了液体的温度,加快了蒸发,故C选项符合题意。

2.小军同学学习了“物态变化”一章的知识后,做了如下实验:他把酒精反复涂抹在温度计的玻璃泡上,用扇子去扇,他发现温度计的读数变 (选填“大”或“小”)了,这是因为酒精在

时吸热造成的。

答案 小 蒸发

解析 把酒精反复涂抹在温度计的玻璃泡上,用扇子扇的时候,加快了酒精的蒸发,蒸发吸热,所以温度计的示数降低。

知识点四 液化

1.液化放热:气体液化时要放热。

2.液化的两种方法:

(1)降低温度:实验表明,所有气体在温度降到足够低时都可以液化。

(2)压缩体积:在一定温度下,用压缩体积的办法也可以使气体液化。

3.液化的优点:使体积缩小,便于储存和运输。

【例4】某品牌空调器使用的新型制冷剂R600a 是一种对臭氧层破坏较小、极容易汽化又容易液化的物质。它在室内汽化时吸热,在室外液化时 。压缩机通过使制冷剂不断发生液化和汽化,将室内的内能搬至室外。制冷剂在室外液化的方式是 (选填“降低温度”或“压缩体积”)。

解析 制冷剂汽化时吸热,液化时放热;压缩机在室外常温下工作, 故推知制冷剂在室外压缩机通过压缩体积使制冷剂发生液化。 答案 放热 压缩体积

【练习】

1.在卫生间里洗过热水澡后,室内的玻璃镜面变得模糊不清,过了一段时间镜面又变得清晰起来,镜面上发生的这两种现象的物态变化情况是 ( )

A.先汽化,后液化 B.先液化,后汽化 C.只有液化 D.只有汽化

答案 B 在卫生间里洗过热水澡后,室内的水蒸气在玻璃镜面上发生了液化现象,变成小水滴附着在玻璃镜面上,过了一段时间,玻璃镜面上的水又变成水蒸气,发生汽化现象,故B选项正确。

2.以下措施中,无法使气体液化的是( )

A.使气体温度降低到足够低 B.压缩气体体积并降低气体温度

C.使气体体积压缩到足够小 D.增大气体体积并升高温度

答案 D 使气体液化有两种方式:一是降低温度,二是压缩体积。

3.液化石油气是在常温下直接采用 的方法使石油气液化的;烧水、做饭的时候,被水蒸气烫伤往往要比开水烫伤更严重的原因是水蒸气液化要 。

答案 压缩体积 放热

解析 液化石油气是在常温下直接采用压缩体积的方法使石油气液化的;由于水蒸气先液化为液态水,释放一部分热,再和开水一样放热,所以水蒸气烫伤会更严重。

题型一 识别液化现象和汽化现象

【例5】夏天打开冰箱,可以看到从冰箱里冲出一股“白气”,下列事例中,物态变化方式与“白气”形成原因相同的是?( )

A.把湿衣服挂在阳光下晒干B.用牛奶自制牛奶雪糕

C.将丁烷气体贮存在打火机里D.在饮料中添加冰块降温

解析 夏天打开冰箱,可以看到从冰箱里冲出一股“白气”,是空气中的水蒸气遇到冰箱里冒出来的温度较低的空气使水蒸气凝结成小水滴,属于液化现象。把湿衣服挂在阳光下晒干,衣服上的水分变成水蒸气,发生了汽化现象;用牛奶自制牛奶雪糕,由液态变成固态,发生了凝固现象;将丁烷气体贮存在打火机里,是采用压缩体积的方法使气体变成液体,属于液化现象;在饮料中添加冰块降温, 利用了冰的熔化吸热,属于熔化现象。故C对。

答案 C 点拨 明确初、末状态,紧扣汽化和液化的概念,加以比较识别。

【练习】

1.从冰箱内取出一瓶啤酒,发现啤酒瓶外“出汗”,这是( )

A.酒从瓶内渗出来的结果

B.空气中的水蒸气遇冷的液化现象

C.空气中的水蒸气的汽化现象

D.啤酒瓶上的水的汽化现象

答案 B 从冰箱内取出的啤酒温度较低,空气中的水蒸气遇到冷的啤酒瓶发生液化而附着在啤酒瓶外,所以会发现啤酒瓶外“出汗”。

2.夏天,小丽将冰水和热水分别注入常温下的两只透明烧杯中,如图所示,一会儿发现两只烧杯的杯壁上都有一部分出现小水珠,变得模糊了。针对这一现象,下列说法正确的是( )

A.甲、乙两杯都在内壁出现了水珠

B.甲、乙两杯都在外壁出现了水珠

C.甲杯的内壁出现了水珠,乙杯的外壁出现了水珠

D.甲杯的外壁出现了水珠,乙杯的内壁出现了水珠

答案 D 甲杯装有冰水,冰水温度低于空气温度,在玻璃壁外侧温度高于内侧温度,所以空气中的水蒸气遇到冷的玻璃杯壁液化成的小水珠凝结在玻璃杯壁的外侧;乙杯中装有热水,玻璃壁的内侧温度高于外侧温度,所以热水汽化的水蒸气遇到冷的玻璃壁液化成的小水珠凝结在玻璃壁的内侧。

气体打火机里面的液体主要是丁烷,它在常温下是气体,通过 的方式使其变为液体。据某市报报道:天津一小男孩睡觉时,臀部将压在下面的劣质打火机焐炸,液态丁烷迅速

(填物态变化名称),并在此过程中要 (选填“吸热”或“放热”),致使其臀部局部速冻成伤。?

答案 压缩体积 汽化 吸热

解析 气体打火机是通过压缩体积的方式使丁烷气体液化储存在打火机里;焐炸是因为打火机内丁烷液体变热汽化,体积增加,压强增大而爆炸,丁烷外泄后迅速汽化吸热,由于吸热速度快而使臀部局部速冻成伤。

题型二 探究影响蒸发快慢的因素

【例6】 小雨同学猜想影响水蒸发快慢的因素有以下三个:

A.水的表面积; B.水上方的风速; C.水的温度。

(1)小雨在两块相同的玻璃片上分别滴一滴质量相同的水,如图3-3-2所示,观察图中情景,你认为小雨在探究水蒸发快慢与 是否有关。

(2)接着小雨用电吹风的热风挡在图中左边的玻璃片上方吹风,发现左边玻璃片更早干了,小雨由此得出,水上方的风速越大,蒸发也越快。你认为此过程存在的问题是: 。

解析 (1)图中水的温度、水上方空气的流动情况相同,只有液体的表面积不同,因此,主要研究的是蒸发快慢是否与水的表面积有关;(2)这种研究方法不对,他应该取相同质量的水,控制两者的表面积、温度相同,液体表面上方空气的流动速度不同,这样才符合控制变量法的要求。

答案 (1)水的表面积 (2)同时改变了风速、温度、表面积多个变量

【方法规律】 此题涉及了三个因素,因此研究时要运用“控制变量法”,即要控制其中两个因素不变,一个因素变化。

【练习】

1.下列做法能使水的蒸发加快的是( )

A.将湿衣服晾在密闭的卫生间内 B.将弄湿的作业本打开放在向阳的窗台上

C.将用后的墨水瓶盖拧紧 D.用保鲜袋将水果包好放在冰箱内

答案 B A中密闭的卫生间减慢了空气流动速度,蒸发变慢,故不符合题意。B中向阳的窗台上温度高空气流动快,所以蒸发加快,故B符合题意。C中拧紧瓶盖减慢了空气的流动速度,蒸发变慢,故不符合题意。D中用保鲜袋将水果包好放在冰箱内,温度低并且空气流动速度慢,减慢了蒸发,故不符合题意。

2.下列事例中,能加快液体蒸发的是( )

A.用扫把将地面上的水扫开 B.将盘子中的水倒入瓶中

C.把湿衣服上的水挤掉一些 D.利用管道代替沟渠输水

答案 A 影响液体蒸发快慢的因素有液体的温度、液体的表面积和液体表面空气的流速。液体的温度越高,表面积越大,液体表面空气的流速越快,蒸发越快。选项A是通过增大水的表面积来加快蒸发的,故选项A正确;选项B、D都是通过减小液体的表面积来减缓蒸发;选项C通过挤掉衣服上的一些水,从而加速衣服干燥,并没有改变液体蒸发的速度。

题型三 “水沸腾时温度变化的特点”的实验探究

【例7】图甲是探究水沸腾时温度变化特点的实验装置。

丙

(1)该实验器材装配的合理顺序是(填序号) (①烧杯;②酒精灯;③温度计;④铁圈及石棉网)。

(2)图乙中读数的错误之处是:视线没有与温度计液柱的液面 。

(3)图丙是正确实验后绘制的水温随时间变化关系的图象。由图象可知,水沸腾时温度 (填“不变”或“升高”)。

解析 (1)器材装配的合理顺序应为从下到上逐步安装。

(2)温度计读数时,视线应与温度计内液柱的液面相平,这样读数才能准确。

(3)水沸腾时,吸收热量,但温度不变。答案 (1)②④①③ (2)相平 (3)不变

【练习】

1.如图1所示,烧杯中盛有甲液体,试管内盛有乙液体。在1标准大气压下,用酒精灯对烧杯底部持续加热,一段时间后,发现试管内的乙液体沸腾。已知1标准大气压下,酒精沸点是78 ℃,水沸点是100 ℃,煤油沸点是150 ℃,下列判断中符合题意的是( )

甲液体为水,乙液体为水

B.甲液体为煤油,乙液体为煤油

C.甲液体为酒精,乙液体为水

D.甲液体为煤油,乙液体为水

答案 D 由图及题意可知,甲液体的沸点如果低于乙液体的沸点,乙液体不能达到沸点,也不能继续吸热,乙液体不能沸腾;甲液体如果与乙液体种类相同,乙液体只能达到沸点,但不能继续吸热,乙液体不能沸腾;所以只有甲液体的沸点高于乙液体的沸点,乙液体才能达到沸点,并能继续吸热,乙液体才能沸腾;故A、B、C错误,D正确。

2.在“观察水的沸腾”实验中,下列说法正确的是( )

A.水沸腾时的温度一定是100 ℃

B.水沸腾时,停止对水加热,水仍能继续沸腾

C.水沸腾时,继续对水加热,水的温度会再升高

D.水沸腾时,继续对水加热,水的温度保持不变

答案 D 液体沸点与气压有关,因此水沸腾的温度不一定是100 ℃,故A错;水沸腾时,停止对水加热,水不能继续沸腾,故B错;水沸腾时,继续对水加热,水的温度保持不变,故C错、D对。

3.缺水地区的冬季,当地有些居民靠取冰雪来获得生活用水。如图,是将一定质量的冰雪,从-20 ℃加热到沸腾过程,温度随时间变化的图象(不考虑水中有杂质产生的影响),下列对图象分析正确的是( )

A.冰的熔点是0 ℃,水的沸点是100 ℃

B.当地气压高于标准大气压

C.冰熔化和水沸腾过程中都吸热且温度不变

D.图象中的BC段,物质只是以液态方式存在

答案 C 只有在标准大气压下,冰的熔点才是0 ℃,水的沸点才是100 ℃,故A不合题意。DE段所对应的温度值为98 ℃,因此当地气压低于标准大气压,故B不合题意。晶体熔化和沸腾时都要继续吸热,且温度不变,故C符合题意。BC段所对应的温度是0 ℃,晶体在熔点时,可能是固态、液态或固液共存状态,故D不合题意。

易错点一 “蒸发致冷”原理理解有误

【例8】夏天,人在电风扇下吹风感到凉爽,这是因为( )

A.电风扇吹来的是冷风

B.电风扇吹风可降低室内温度

C.电风扇吹风可加速人体汗水的蒸发,吸收了皮肤的热量

D.以上说法都正确

错因分析 由于受“吹冷风”等生活经验的干扰,误认为电风扇吹来“冷风”。

解析 电风扇转动时加快了空气流动,可加速人体汗水的蒸发,蒸发吸热,吸收了皮肤的热量,故选C项。 答案 C

【练习】

把酒精反复涂在温度计的玻璃泡上,用扇子扇,温度计的示数变化情况为( )

A.一直下降 B.一直上升

C.先下降后上升 D.先上升后下降

答案 C 把酒精涂在温度计的玻璃泡上,用扇子扇的时候,加快了酒精的蒸发,因蒸发吸热,温度计的温度会降低,示数减小,酒精蒸发完后,温度计相当于再次测量室内空气温度,示数会上升。

易错点二 对“白气”的实质理解错误

【例9】小红吃雪糕时,看到雪糕周围冒“冷气”,由此她联想到了冬天用开水泡方便面时碗里冒“热气”的情景。以下是她对“冷 气”和“热气”的思考,其中正确的是? ( )

A.“冷气”和“热气”本质是相同的,他们都是水汽化生成的水蒸气

B.“冷气”和“热气”本质是不同的,前者是小水珠,后者是水蒸气

C.“冷气”和“热气”本质是不同的,前者是液化形成的,后者是汽化形成的

D.“冷气”和“热气”本质是相同的,但来源不同,前者由空气中的水蒸气液化生成,后者是由热水汽化生成的水蒸气液化生成的

错因分析 “白气”不是水蒸气,是悬浮在空气中的小水珠。 “白气”是水蒸气液化而形成的,水蒸气是无色无味的气体,人眼无法直接观察到。

解析 雪糕周围冒的“冷气”是空气中的水蒸气遇到冰冷的雪糕液化成的小水珠;泡方便面时碗里冒的“热气”是碗里热水汽化生成的水蒸气,在上升过程中,遇到温度较低的空气液化成的小水珠;所以它们的本质是相同的,都属于液化现象。 答案 D

【练习】

据传在清朝时期,有一次洋人宴请李鸿章时,上了一道甜点冰激淋,刚端上来时,“白气”不断,李鸿章认为很烫,用嘴拼命吹气,谁知吃进嘴里却很冷,洋人大笑。过几日,李鸿章回请洋人,上了一道刚煮沸浮有厚油的热汤,因无一丝“白气”冒出,洋人一口吞下一匙,烫得咧嘴,不停乱跳。问冰激淋上方的“白气”是由于 形成的。?

答案 空气中的水蒸气液化

解析 空气中有大量的水蒸气,冰激淋温度非常低,冰激淋上方的“白气”是空气中的水蒸气遇到冷的冰淇淋液化而成的小水滴。

家庭作业

1.五莲山是著名的风景区,远远望去,云雾療绕,显得神秘而美丽。关于云雾的形成,下列说法正确的是( )

A.是从山中冒出的烟 B.是水蒸气凝华成的小水珠

C.是从山中蒸发出来的水蒸气 D.是水蒸气遇冷液化形成的小水珠

答案 D 雨后的山上总有很多的水蒸气,但是水蒸气和空气一样是看不见的。山顶的温度较低,水蒸气遇冷液化成小水滴,形成雾。

2.餐馆在烹炸食品时有三种食用油可供选择,分别是沸点较高的豆油、沸点较低的色拉油、沸点低的菜籽油。那么最好选用( )

A.豆油 B.色拉油 C.菜子油 D.都一样

答案 A 因为豆油的沸点较高,食物烹炸时间短,豆油的汽化时间短,豆油损失较少。

3.针对运动损伤的疼痛常用“冷疗法”治疗,其原理是用一种叫做氯乙烷的气态有机物,对准损伤处喷射,使人体受伤部位的温度降低,皮肤血管收缩,神经纤维传导速度变慢,防止伤口处形成淤血,同时减缓人的伤痛感。氯乙烷采用 的方法液化后储存在罐中,喷在皮肤上迅速 (填物态变化名称),同时 大量的热。?

答案 压缩体积 汽化 吸收

解析 气态的氯乙烷在加压的条件下液化成液态储存在容器内;当液态的氯乙烷喷出后遇到温度较高的皮肤时,会迅速汽化,变成气态;液态的氯乙烷汽化时吸收大量的热量。

4.如图所示,洗手后,将双手伸在自动干手机的出风口下,自动干手机自动送出舒适的暖风,使手上的水分快速 (填物态变化名称)。因为这样加快了附近 ,并提高了温度,从而达到快速干手的目的。?

答案 汽化 空气流动速度

解析 当洗手后把手放在自动干手机的下方,热的气体就会吹出来,这样热风提高手上水分的温度,加快手上的水分汽化。

9年级的同学们在物理老师的指导下完成“观察水的沸腾”实验,图1是该实验的装置图。

(1)在安装、调整实验器材时,科学合理的顺序是:先调整固定 的位置,再调整固定 的位置(选填“A”或“B”)。?

(2)本实验的目的是观察水沸腾时的现象和水在沸腾时的温度变化。图2是小明在实验中不同时间观察到的水中气泡变化情况,表示水沸腾现象的是 图。(选填“甲”或“乙”)?

(3)图3表示的是读取温度计示数时常见的3种情况,请在正确的读数方法后面所对应的括号内填写出此时温度计的示数。

(4)当水温升到88 ℃时,小明组的同学开始每隔1 min读一次温度计的示数,直到水沸腾3 min后停止读数。数据记录如下表:

时间/min

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

温度/℃

88

90

92

94

96

97

98

99

99

99

99

小明撤去酒精灯发现原来沸腾的水不再沸腾,马上他又将燃烧的酒精灯放回原处,发现水又重新沸腾。

分析表格中的数据和观察到的实验现象说明:水在沸腾过程中 。?

(5)为了解决实验中加热时间长的问题,他们将实验中的烧杯换为平底烧瓶,如图4所示。水沸腾后,撤去酒精灯,水不再沸腾。小明向老师借来抽气、打气两用气筒,用橡皮管将玻璃弯管的上端开口与两用气筒连接,抽气时发现水重新沸腾,然后打气,沸腾的水又不再沸腾。小明和同学们重复上面的操作,实验现象是一样的。实验现象说明: 。?

答案 (1)A B (2)乙 (3)如图所示

(4)温度保持不变且不断吸热 (5)水的沸点随水面气压的增大而升高,随水面气压的减小而降低

解析 (1)由于酒精灯的外焰温度最高,故我们首先要调节烧杯到酒精灯外焰的高度,用酒精灯外焰加热,再调节温度计在水中的位置,故实验前先调整固定A的位置,再调整固定B的位置。(2)水沸腾前,气泡在上升过程中,气泡不断减小;水沸腾时,气泡在上升过程中,气泡不断增大。所以甲图表示水沸腾前,乙图表示水沸腾过程中。(3)温度计的正确读数方法是视线应该和温度计内液柱上表面相平。(5)水沸腾后,若撤去加热源,则水不再吸收热量,此时水的沸腾停止;用气筒向外抽气,则烧瓶内的气压减小,水的沸点随之降低,因此水又重新开始沸腾;用气筒向内打气,气压增大,水的沸点又升高,又不再沸腾,故能推理出水的沸点与水面气压的关系。

6.如图所示,烧杯内盛有某种液体(是右表所列液体中的一种),液体中的玻璃试管内盛有水。在1个标准大气压下,若对烧杯的底部持续加热,最终发现试管内的水也能沸腾,则烧杯内盛的液体应是( )

物质

沸点/℃

酒精

78

水

100

煤油

150

A.酒精 B.水

C.煤油 D.无法确定

答案 C 试管中的水能够沸腾,说明试管中的水达到了沸腾的条件——达到沸点且继续吸热。在1个标准大气压下水的沸点是100 ℃,若烧杯中装的也是水,烧杯中的水即使沸腾,温度最高也是100 ℃,这样的话,即使试管中的水能够达到100 ℃,也不能从烧杯中的水吸收热量。所以烧杯中装的液体的温度要达到100 ℃以上,酒精、水、煤油三种液体中,只有煤油的温度(因为煤油的沸点是150 ℃,液体在达到沸点以后温度就不再升高)能够高于100 ℃。

7.在探究“水的沸腾”的实验中,甲、乙两组同学分别使用A、B两套装置(如图甲)来完成实验。

(1)图乙a、b所示的是观察水沸腾实验中出现的两种情景,其中水沸腾时的情景为 (填“a”或“b”)。?

(2)甲组观察水沸腾时温度计的示数如图丙所示。他们所测水的沸点是 。他们所选择的装置应是 (填“A”或“B”)。?

(3)分析评估A、B两套装置。

答案 (1)a (2)103 ℃ A

(3)A装置热量损失少,实验耗时少,但所测水的沸点不是当地气压下水的沸点;

B装置热量损失大,实验耗时长,所测水的沸点是当地气压下水的沸点。

解析 (1)水沸腾时,气泡在上升过程中越来越大。

(2)在读温度计示数时应注意量程和分度值。由于装置A用盖板盖住杯口导致杯内气压增大,水的沸点升高,所以他们选择的装置是A。

(3)见答案。

知识点一 汽化和液化的概念

【例1】透明塑料袋中滴入几滴酒精,将袋挤瘪,排尽空气后把口握 紧,然后放入80 ℃以上的热水中,会发现塑料袋鼓起;从热水中拿出塑料袋,过一会儿塑料袋又瘪了。在此过程中酒精发生的物态变化是 ( )

A.先液化后汽化 B.先升华后凝华

C.先汽化后液化 D.先凝固后熔化

解析 当把滴入几滴酒精的塑料袋放入80 ℃以上的热水中时,酒精液体会汽化成酒精气体,体积变大,故发现塑料袋鼓起;当从热水中拿出塑料袋,降温后气态酒精又液化成酒精液体,体积减小,所以过一会儿塑料袋又瘪了;整个过程的物态变化过程是先汽化后液化。 答案 C

【练习】

1.哥伦比亚公司研制的ZERODegree是首款能有效降低皮肤温度的T恤衫。如图所示,它利用具有吸湿排汗功能的面料加快汗液从人体吸收热量,从而降低人体温度。汗液从人体吸收热量这个过程中发生的物态变化是( )

A.液化 B.熔化 C.凝固 D.汽化

答案 D 汗液从液态变成气态,属于汽化现象。

知识点二 沸腾

1.沸腾(以水为例)

概念

在液体表面和内部同时发生的剧烈汽化现象

现象

沸腾发生时形成大量气泡不断上升、变大,到水面破裂开来,里面的水蒸气散发到空气中

条件

液体沸腾必须满足两个条件:一是达到沸点;二是继续吸热。两个条件必须同时满足,缺一不可

特点

液体沸腾时,吸收热量,温度保持不变

2.沸点

各种液体沸腾时都有确定的温度,这个温度叫做沸点。不同液体的沸点一般不同。

【说明】 (1)液体的沸点除了跟液体的种类有关外,还与大气压有关。不同的大气压下,液体的沸点也不一样,一般来说,对于同一种液体,外界的气压越大,液体对应的沸点越高。

(2)我们所说的沸点,不作特别说明时,一般指的是一个标准大气压下液体的沸点,水在一个标准大气压下的沸点是100 ℃。

【例2】关于水沸腾的实验,下列说法中正确的是( )

A.水在任何温度下都会沸腾 B.当水温度达到100 ℃时,水一定沸腾

C.水沸腾时大量气泡上升、变大,到水面破裂 D.水在沸腾时,继续吸热升温

解析 当水温达到沸点时,继续吸热才能沸腾,故A错;水的沸点随气压的增大而升高,气压高于一个大气压时,水的沸点高于100 ℃, 所以水温达到100 ℃时,不一定会沸腾,故B错;沸腾是液体表面和内部同时发生的剧烈汽化现象,沸腾后,下面的水汽化形成气泡,上升过程中与上面水汽化形成的气泡汇合,气泡变大,到水面破裂,故C正确;液体沸腾时吸热,但温度不变,故D错。 答 案 C

【练习】

1.妈妈在炖骨头汤时,水沸腾后改用“小火”,针对这种做法,下列说法中正确的是( )

A.水沸腾后,改用“小火”能更快地让骨头变熟

B.改用“小火”可以提高水的沸点

C.用“大火”可以提高水的沸点,妈妈的做法不科学

D.无论使用“大火”还是“小火”,水达到沸点后温度都保持不变

答案 D 水沸腾后,改用“小火”不能更快地让骨头变熟,使用高压锅提高水的沸点,可让骨头更快变熟,故A错误。水沸腾时温度保持在沸点,故改用“小火”、“大火”均不能提高水的沸点, 所以B、C错误,D正确。

2.当水的温度达到100 ℃时,下列说法中错误的是( )

A.一定在沸腾

B.一定在蒸发

C.可能在沸腾

D.蒸发和沸腾可能同时进行

答案 A 液体要沸腾必须具备两个条件:一是达到沸点,二是继续吸热,二者缺一不可。达到沸点的液体若不能继续吸热,也无法沸腾,故A说法错误;液体的蒸发在任何温度下都可以进行,只不过蒸发快慢不同,故B、C、D说法正确。

3.在做“观察水的沸腾”的实验时:

(1)小全同学用如图甲所示装置,该装置中有一处明显错误,该错误是

。

(2)B、C两组同学选用相同的实验装置完成实验,他们分别绘制的温度随时间变化的图象如图乙中b、c所示,如果操作及实验器材均无问题,则分析图象可知:当时的大气压 (选填“大于”“小于”或“等于”)1个标准大气压;B、C组得到b、c两种不同图象的原因可能是水的 不同。

答案 (1)温度计的玻璃泡碰到了烧杯底部 (2)小于 质量

解析 (1)图甲所示装置中温度计的玻璃泡碰到了烧杯底部;(2)由图象知,水的沸点是97 ℃,低于100 ℃,说明此时的大气压小于1个标准大气压;由图象还可以看出,两组所测水的沸点相同,但水达到沸点所用时间不同,可能是水的质量不同。

知识点三 蒸发

1.蒸发

【拓展】 液体蒸发的快慢与液体自身的性质有关,有的液体容易蒸发,有的液体不易蒸发。

蒸发的快慢还与空气的湿度有关,湿度越大,蒸发越慢。例如,夏天下雨前,人往往感到特别闷热,这与空气湿度大,人身体上的汗液难以蒸发有关。

2.沸腾和蒸发的比较

沸腾

蒸发

相同点

物态变化

汽化

吸、放热

吸热

不同点

条件

温度达到沸点且继续吸热

任何温度

发生位置

液体内部和表面

液体表面

现象

产生大量气泡

不易观察到

剧烈程度

剧烈

平缓

温度变化

温度不变(保持沸点)

使自身及周围物体温度降低

【例3】 2014年春季,西南地区遭遇大旱。为了节约用水,果农们利用了滴灌的方法给果树浇水,如图所示。他们把细水管放入树下的土里,使水分直接渗透到果树根部,减慢了水分的蒸发,其原因是( )

A.减少了水在地面的表面积

B.增大了水在地面的表面积

C.加快了地面上方空气的流动

D.提高了地面上水的温度

解析 减少水在地面的表面积,可以减慢水分的蒸发,故A正确。增大水在地面的表面积、加快地面上方空气的流动、提高地面上水的温度(即提高了液体的温度),均加快水的蒸发。答案 A

【练习】

1.下列实例中,为了加快蒸发的是?( )

A.用地膜覆盖农田 B.给盛有饮料的瓶子加盖

C.把湿衣服晾晒在通风向阳的地方 D.农业灌溉中用管道输水代替沟渠输水

答案 C 把湿衣服晾晒在通风向阳的地方,加快了液体上方空气流动,又提高了液体的温度,加快了蒸发,故C选项符合题意。

2.小军同学学习了“物态变化”一章的知识后,做了如下实验:他把酒精反复涂抹在温度计的玻璃泡上,用扇子去扇,他发现温度计的读数变 (选填“大”或“小”)了,这是因为酒精在

时吸热造成的。

答案 小 蒸发

解析 把酒精反复涂抹在温度计的玻璃泡上,用扇子扇的时候,加快了酒精的蒸发,蒸发吸热,所以温度计的示数降低。

知识点四 液化

1.液化放热:气体液化时要放热。

2.液化的两种方法:

(1)降低温度:实验表明,所有气体在温度降到足够低时都可以液化。

(2)压缩体积:在一定温度下,用压缩体积的办法也可以使气体液化。

3.液化的优点:使体积缩小,便于储存和运输。

【例4】某品牌空调器使用的新型制冷剂R600a 是一种对臭氧层破坏较小、极容易汽化又容易液化的物质。它在室内汽化时吸热,在室外液化时 。压缩机通过使制冷剂不断发生液化和汽化,将室内的内能搬至室外。制冷剂在室外液化的方式是 (选填“降低温度”或“压缩体积”)。

解析 制冷剂汽化时吸热,液化时放热;压缩机在室外常温下工作, 故推知制冷剂在室外压缩机通过压缩体积使制冷剂发生液化。 答案 放热 压缩体积

【练习】

1.在卫生间里洗过热水澡后,室内的玻璃镜面变得模糊不清,过了一段时间镜面又变得清晰起来,镜面上发生的这两种现象的物态变化情况是 ( )

A.先汽化,后液化 B.先液化,后汽化 C.只有液化 D.只有汽化

答案 B 在卫生间里洗过热水澡后,室内的水蒸气在玻璃镜面上发生了液化现象,变成小水滴附着在玻璃镜面上,过了一段时间,玻璃镜面上的水又变成水蒸气,发生汽化现象,故B选项正确。

2.以下措施中,无法使气体液化的是( )

A.使气体温度降低到足够低 B.压缩气体体积并降低气体温度

C.使气体体积压缩到足够小 D.增大气体体积并升高温度

答案 D 使气体液化有两种方式:一是降低温度,二是压缩体积。

3.液化石油气是在常温下直接采用 的方法使石油气液化的;烧水、做饭的时候,被水蒸气烫伤往往要比开水烫伤更严重的原因是水蒸气液化要 。

答案 压缩体积 放热

解析 液化石油气是在常温下直接采用压缩体积的方法使石油气液化的;由于水蒸气先液化为液态水,释放一部分热,再和开水一样放热,所以水蒸气烫伤会更严重。

题型一 识别液化现象和汽化现象

【例5】夏天打开冰箱,可以看到从冰箱里冲出一股“白气”,下列事例中,物态变化方式与“白气”形成原因相同的是?( )

A.把湿衣服挂在阳光下晒干B.用牛奶自制牛奶雪糕

C.将丁烷气体贮存在打火机里D.在饮料中添加冰块降温

解析 夏天打开冰箱,可以看到从冰箱里冲出一股“白气”,是空气中的水蒸气遇到冰箱里冒出来的温度较低的空气使水蒸气凝结成小水滴,属于液化现象。把湿衣服挂在阳光下晒干,衣服上的水分变成水蒸气,发生了汽化现象;用牛奶自制牛奶雪糕,由液态变成固态,发生了凝固现象;将丁烷气体贮存在打火机里,是采用压缩体积的方法使气体变成液体,属于液化现象;在饮料中添加冰块降温, 利用了冰的熔化吸热,属于熔化现象。故C对。

答案 C 点拨 明确初、末状态,紧扣汽化和液化的概念,加以比较识别。

【练习】

1.从冰箱内取出一瓶啤酒,发现啤酒瓶外“出汗”,这是( )

A.酒从瓶内渗出来的结果

B.空气中的水蒸气遇冷的液化现象

C.空气中的水蒸气的汽化现象

D.啤酒瓶上的水的汽化现象

答案 B 从冰箱内取出的啤酒温度较低,空气中的水蒸气遇到冷的啤酒瓶发生液化而附着在啤酒瓶外,所以会发现啤酒瓶外“出汗”。

2.夏天,小丽将冰水和热水分别注入常温下的两只透明烧杯中,如图所示,一会儿发现两只烧杯的杯壁上都有一部分出现小水珠,变得模糊了。针对这一现象,下列说法正确的是( )

A.甲、乙两杯都在内壁出现了水珠

B.甲、乙两杯都在外壁出现了水珠

C.甲杯的内壁出现了水珠,乙杯的外壁出现了水珠

D.甲杯的外壁出现了水珠,乙杯的内壁出现了水珠

答案 D 甲杯装有冰水,冰水温度低于空气温度,在玻璃壁外侧温度高于内侧温度,所以空气中的水蒸气遇到冷的玻璃杯壁液化成的小水珠凝结在玻璃杯壁的外侧;乙杯中装有热水,玻璃壁的内侧温度高于外侧温度,所以热水汽化的水蒸气遇到冷的玻璃壁液化成的小水珠凝结在玻璃壁的内侧。

气体打火机里面的液体主要是丁烷,它在常温下是气体,通过 的方式使其变为液体。据某市报报道:天津一小男孩睡觉时,臀部将压在下面的劣质打火机焐炸,液态丁烷迅速

(填物态变化名称),并在此过程中要 (选填“吸热”或“放热”),致使其臀部局部速冻成伤。?

答案 压缩体积 汽化 吸热

解析 气体打火机是通过压缩体积的方式使丁烷气体液化储存在打火机里;焐炸是因为打火机内丁烷液体变热汽化,体积增加,压强增大而爆炸,丁烷外泄后迅速汽化吸热,由于吸热速度快而使臀部局部速冻成伤。

题型二 探究影响蒸发快慢的因素

【例6】 小雨同学猜想影响水蒸发快慢的因素有以下三个:

A.水的表面积; B.水上方的风速; C.水的温度。

(1)小雨在两块相同的玻璃片上分别滴一滴质量相同的水,如图3-3-2所示,观察图中情景,你认为小雨在探究水蒸发快慢与 是否有关。

(2)接着小雨用电吹风的热风挡在图中左边的玻璃片上方吹风,发现左边玻璃片更早干了,小雨由此得出,水上方的风速越大,蒸发也越快。你认为此过程存在的问题是: 。

解析 (1)图中水的温度、水上方空气的流动情况相同,只有液体的表面积不同,因此,主要研究的是蒸发快慢是否与水的表面积有关;(2)这种研究方法不对,他应该取相同质量的水,控制两者的表面积、温度相同,液体表面上方空气的流动速度不同,这样才符合控制变量法的要求。

答案 (1)水的表面积 (2)同时改变了风速、温度、表面积多个变量

【方法规律】 此题涉及了三个因素,因此研究时要运用“控制变量法”,即要控制其中两个因素不变,一个因素变化。

【练习】

1.下列做法能使水的蒸发加快的是( )

A.将湿衣服晾在密闭的卫生间内 B.将弄湿的作业本打开放在向阳的窗台上

C.将用后的墨水瓶盖拧紧 D.用保鲜袋将水果包好放在冰箱内

答案 B A中密闭的卫生间减慢了空气流动速度,蒸发变慢,故不符合题意。B中向阳的窗台上温度高空气流动快,所以蒸发加快,故B符合题意。C中拧紧瓶盖减慢了空气的流动速度,蒸发变慢,故不符合题意。D中用保鲜袋将水果包好放在冰箱内,温度低并且空气流动速度慢,减慢了蒸发,故不符合题意。

2.下列事例中,能加快液体蒸发的是( )

A.用扫把将地面上的水扫开 B.将盘子中的水倒入瓶中

C.把湿衣服上的水挤掉一些 D.利用管道代替沟渠输水

答案 A 影响液体蒸发快慢的因素有液体的温度、液体的表面积和液体表面空气的流速。液体的温度越高,表面积越大,液体表面空气的流速越快,蒸发越快。选项A是通过增大水的表面积来加快蒸发的,故选项A正确;选项B、D都是通过减小液体的表面积来减缓蒸发;选项C通过挤掉衣服上的一些水,从而加速衣服干燥,并没有改变液体蒸发的速度。

题型三 “水沸腾时温度变化的特点”的实验探究

【例7】图甲是探究水沸腾时温度变化特点的实验装置。

丙

(1)该实验器材装配的合理顺序是(填序号) (①烧杯;②酒精灯;③温度计;④铁圈及石棉网)。

(2)图乙中读数的错误之处是:视线没有与温度计液柱的液面 。

(3)图丙是正确实验后绘制的水温随时间变化关系的图象。由图象可知,水沸腾时温度 (填“不变”或“升高”)。

解析 (1)器材装配的合理顺序应为从下到上逐步安装。

(2)温度计读数时,视线应与温度计内液柱的液面相平,这样读数才能准确。

(3)水沸腾时,吸收热量,但温度不变。答案 (1)②④①③ (2)相平 (3)不变

【练习】

1.如图1所示,烧杯中盛有甲液体,试管内盛有乙液体。在1标准大气压下,用酒精灯对烧杯底部持续加热,一段时间后,发现试管内的乙液体沸腾。已知1标准大气压下,酒精沸点是78 ℃,水沸点是100 ℃,煤油沸点是150 ℃,下列判断中符合题意的是( )

甲液体为水,乙液体为水

B.甲液体为煤油,乙液体为煤油

C.甲液体为酒精,乙液体为水

D.甲液体为煤油,乙液体为水

答案 D 由图及题意可知,甲液体的沸点如果低于乙液体的沸点,乙液体不能达到沸点,也不能继续吸热,乙液体不能沸腾;甲液体如果与乙液体种类相同,乙液体只能达到沸点,但不能继续吸热,乙液体不能沸腾;所以只有甲液体的沸点高于乙液体的沸点,乙液体才能达到沸点,并能继续吸热,乙液体才能沸腾;故A、B、C错误,D正确。

2.在“观察水的沸腾”实验中,下列说法正确的是( )

A.水沸腾时的温度一定是100 ℃

B.水沸腾时,停止对水加热,水仍能继续沸腾

C.水沸腾时,继续对水加热,水的温度会再升高

D.水沸腾时,继续对水加热,水的温度保持不变

答案 D 液体沸点与气压有关,因此水沸腾的温度不一定是100 ℃,故A错;水沸腾时,停止对水加热,水不能继续沸腾,故B错;水沸腾时,继续对水加热,水的温度保持不变,故C错、D对。

3.缺水地区的冬季,当地有些居民靠取冰雪来获得生活用水。如图,是将一定质量的冰雪,从-20 ℃加热到沸腾过程,温度随时间变化的图象(不考虑水中有杂质产生的影响),下列对图象分析正确的是( )

A.冰的熔点是0 ℃,水的沸点是100 ℃

B.当地气压高于标准大气压

C.冰熔化和水沸腾过程中都吸热且温度不变

D.图象中的BC段,物质只是以液态方式存在

答案 C 只有在标准大气压下,冰的熔点才是0 ℃,水的沸点才是100 ℃,故A不合题意。DE段所对应的温度值为98 ℃,因此当地气压低于标准大气压,故B不合题意。晶体熔化和沸腾时都要继续吸热,且温度不变,故C符合题意。BC段所对应的温度是0 ℃,晶体在熔点时,可能是固态、液态或固液共存状态,故D不合题意。

易错点一 “蒸发致冷”原理理解有误

【例8】夏天,人在电风扇下吹风感到凉爽,这是因为( )

A.电风扇吹来的是冷风

B.电风扇吹风可降低室内温度

C.电风扇吹风可加速人体汗水的蒸发,吸收了皮肤的热量

D.以上说法都正确

错因分析 由于受“吹冷风”等生活经验的干扰,误认为电风扇吹来“冷风”。

解析 电风扇转动时加快了空气流动,可加速人体汗水的蒸发,蒸发吸热,吸收了皮肤的热量,故选C项。 答案 C

【练习】

把酒精反复涂在温度计的玻璃泡上,用扇子扇,温度计的示数变化情况为( )

A.一直下降 B.一直上升

C.先下降后上升 D.先上升后下降

答案 C 把酒精涂在温度计的玻璃泡上,用扇子扇的时候,加快了酒精的蒸发,因蒸发吸热,温度计的温度会降低,示数减小,酒精蒸发完后,温度计相当于再次测量室内空气温度,示数会上升。

易错点二 对“白气”的实质理解错误

【例9】小红吃雪糕时,看到雪糕周围冒“冷气”,由此她联想到了冬天用开水泡方便面时碗里冒“热气”的情景。以下是她对“冷 气”和“热气”的思考,其中正确的是? ( )

A.“冷气”和“热气”本质是相同的,他们都是水汽化生成的水蒸气

B.“冷气”和“热气”本质是不同的,前者是小水珠,后者是水蒸气

C.“冷气”和“热气”本质是不同的,前者是液化形成的,后者是汽化形成的

D.“冷气”和“热气”本质是相同的,但来源不同,前者由空气中的水蒸气液化生成,后者是由热水汽化生成的水蒸气液化生成的

错因分析 “白气”不是水蒸气,是悬浮在空气中的小水珠。 “白气”是水蒸气液化而形成的,水蒸气是无色无味的气体,人眼无法直接观察到。

解析 雪糕周围冒的“冷气”是空气中的水蒸气遇到冰冷的雪糕液化成的小水珠;泡方便面时碗里冒的“热气”是碗里热水汽化生成的水蒸气,在上升过程中,遇到温度较低的空气液化成的小水珠;所以它们的本质是相同的,都属于液化现象。 答案 D

【练习】

据传在清朝时期,有一次洋人宴请李鸿章时,上了一道甜点冰激淋,刚端上来时,“白气”不断,李鸿章认为很烫,用嘴拼命吹气,谁知吃进嘴里却很冷,洋人大笑。过几日,李鸿章回请洋人,上了一道刚煮沸浮有厚油的热汤,因无一丝“白气”冒出,洋人一口吞下一匙,烫得咧嘴,不停乱跳。问冰激淋上方的“白气”是由于 形成的。?

答案 空气中的水蒸气液化

解析 空气中有大量的水蒸气,冰激淋温度非常低,冰激淋上方的“白气”是空气中的水蒸气遇到冷的冰淇淋液化而成的小水滴。

家庭作业

1.五莲山是著名的风景区,远远望去,云雾療绕,显得神秘而美丽。关于云雾的形成,下列说法正确的是( )

A.是从山中冒出的烟 B.是水蒸气凝华成的小水珠

C.是从山中蒸发出来的水蒸气 D.是水蒸气遇冷液化形成的小水珠

答案 D 雨后的山上总有很多的水蒸气,但是水蒸气和空气一样是看不见的。山顶的温度较低,水蒸气遇冷液化成小水滴,形成雾。

2.餐馆在烹炸食品时有三种食用油可供选择,分别是沸点较高的豆油、沸点较低的色拉油、沸点低的菜籽油。那么最好选用( )

A.豆油 B.色拉油 C.菜子油 D.都一样

答案 A 因为豆油的沸点较高,食物烹炸时间短,豆油的汽化时间短,豆油损失较少。

3.针对运动损伤的疼痛常用“冷疗法”治疗,其原理是用一种叫做氯乙烷的气态有机物,对准损伤处喷射,使人体受伤部位的温度降低,皮肤血管收缩,神经纤维传导速度变慢,防止伤口处形成淤血,同时减缓人的伤痛感。氯乙烷采用 的方法液化后储存在罐中,喷在皮肤上迅速 (填物态变化名称),同时 大量的热。?

答案 压缩体积 汽化 吸收

解析 气态的氯乙烷在加压的条件下液化成液态储存在容器内;当液态的氯乙烷喷出后遇到温度较高的皮肤时,会迅速汽化,变成气态;液态的氯乙烷汽化时吸收大量的热量。

4.如图所示,洗手后,将双手伸在自动干手机的出风口下,自动干手机自动送出舒适的暖风,使手上的水分快速 (填物态变化名称)。因为这样加快了附近 ,并提高了温度,从而达到快速干手的目的。?

答案 汽化 空气流动速度

解析 当洗手后把手放在自动干手机的下方,热的气体就会吹出来,这样热风提高手上水分的温度,加快手上的水分汽化。

9年级的同学们在物理老师的指导下完成“观察水的沸腾”实验,图1是该实验的装置图。

(1)在安装、调整实验器材时,科学合理的顺序是:先调整固定 的位置,再调整固定 的位置(选填“A”或“B”)。?

(2)本实验的目的是观察水沸腾时的现象和水在沸腾时的温度变化。图2是小明在实验中不同时间观察到的水中气泡变化情况,表示水沸腾现象的是 图。(选填“甲”或“乙”)?

(3)图3表示的是读取温度计示数时常见的3种情况,请在正确的读数方法后面所对应的括号内填写出此时温度计的示数。

(4)当水温升到88 ℃时,小明组的同学开始每隔1 min读一次温度计的示数,直到水沸腾3 min后停止读数。数据记录如下表:

时间/min

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

温度/℃

88

90

92

94

96

97

98

99

99

99

99

小明撤去酒精灯发现原来沸腾的水不再沸腾,马上他又将燃烧的酒精灯放回原处,发现水又重新沸腾。

分析表格中的数据和观察到的实验现象说明:水在沸腾过程中 。?

(5)为了解决实验中加热时间长的问题,他们将实验中的烧杯换为平底烧瓶,如图4所示。水沸腾后,撤去酒精灯,水不再沸腾。小明向老师借来抽气、打气两用气筒,用橡皮管将玻璃弯管的上端开口与两用气筒连接,抽气时发现水重新沸腾,然后打气,沸腾的水又不再沸腾。小明和同学们重复上面的操作,实验现象是一样的。实验现象说明: 。?

答案 (1)A B (2)乙 (3)如图所示

(4)温度保持不变且不断吸热 (5)水的沸点随水面气压的增大而升高,随水面气压的减小而降低

解析 (1)由于酒精灯的外焰温度最高,故我们首先要调节烧杯到酒精灯外焰的高度,用酒精灯外焰加热,再调节温度计在水中的位置,故实验前先调整固定A的位置,再调整固定B的位置。(2)水沸腾前,气泡在上升过程中,气泡不断减小;水沸腾时,气泡在上升过程中,气泡不断增大。所以甲图表示水沸腾前,乙图表示水沸腾过程中。(3)温度计的正确读数方法是视线应该和温度计内液柱上表面相平。(5)水沸腾后,若撤去加热源,则水不再吸收热量,此时水的沸腾停止;用气筒向外抽气,则烧瓶内的气压减小,水的沸点随之降低,因此水又重新开始沸腾;用气筒向内打气,气压增大,水的沸点又升高,又不再沸腾,故能推理出水的沸点与水面气压的关系。

6.如图所示,烧杯内盛有某种液体(是右表所列液体中的一种),液体中的玻璃试管内盛有水。在1个标准大气压下,若对烧杯的底部持续加热,最终发现试管内的水也能沸腾,则烧杯内盛的液体应是( )

物质

沸点/℃

酒精

78

水

100

煤油

150

A.酒精 B.水

C.煤油 D.无法确定

答案 C 试管中的水能够沸腾,说明试管中的水达到了沸腾的条件——达到沸点且继续吸热。在1个标准大气压下水的沸点是100 ℃,若烧杯中装的也是水,烧杯中的水即使沸腾,温度最高也是100 ℃,这样的话,即使试管中的水能够达到100 ℃,也不能从烧杯中的水吸收热量。所以烧杯中装的液体的温度要达到100 ℃以上,酒精、水、煤油三种液体中,只有煤油的温度(因为煤油的沸点是150 ℃,液体在达到沸点以后温度就不再升高)能够高于100 ℃。

7.在探究“水的沸腾”的实验中,甲、乙两组同学分别使用A、B两套装置(如图甲)来完成实验。

(1)图乙a、b所示的是观察水沸腾实验中出现的两种情景,其中水沸腾时的情景为 (填“a”或“b”)。?

(2)甲组观察水沸腾时温度计的示数如图丙所示。他们所测水的沸点是 。他们所选择的装置应是 (填“A”或“B”)。?

(3)分析评估A、B两套装置。

答案 (1)a (2)103 ℃ A

(3)A装置热量损失少,实验耗时少,但所测水的沸点不是当地气压下水的沸点;

B装置热量损失大,实验耗时长,所测水的沸点是当地气压下水的沸点。

解析 (1)水沸腾时,气泡在上升过程中越来越大。

(2)在读温度计示数时应注意量程和分度值。由于装置A用盖板盖住杯口导致杯内气压增大,水的沸点升高,所以他们选择的装置是A。

(3)见答案。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活