第20课《创造宣言》同步练习 (解析版)

图片预览

文档简介

人教统编版九年级上学期语文第20课《创造宣言》同步练习

一、积累运用(共7题;共21分)

1.给划线的字注音,根据拼音写汉字。

________

________

________

________

________

中伤

监牢

遁词

崇拜

曾参

________

________

lián

dùn

懦夫

豢养

________刀

鲁________

2.下列词语书写完全正确的一项是(??? )

A.?塑相??? 六贤祠??? 哑口无言??? 山穷水尽?????????????????B.?金刚??? 无字碑??? 走头无路??? 众叛亲离 C.?卦辞??? 茅草房??? 画龙点晴??? 陷入绝境?????????????????D.?封锁??? 安魂曲??? 自暴自弃??? 接二连三

3.下列句子中划线的词语使用不正确的一项是(??? )

A.?在作文时,我们一定要详略得当,绝不能添枝加叶,画龙点睛。 B.?小张被大家问得哑口无言 , 只有默默低头承认错误。 C.?你如果因为这点挫折便自暴自弃 , 那这辈子都难有所成就了。 D.?这堂诗歌鉴赏课,语文老师匠心独运,以画配诗,诗、画相得益彰 , 意韵无穷。

4.下列句子没有语病的一项是(??? )

A.?能否制订一个合理的复习计划,是中考取得满意成绩的前提。 B.?近期国际原油价格受诸多因素影响持续走低,国内参考的原油变化率持续下滑。 C.?批评和自我批评是有效的改正错误提高思想水平的方法。 D.?据商务部统计,目前大约已有100个左右的国家和国际组织积极响应“一带一路”建设。

5.下列句子的排列顺序,正确的一项是(??? )

①中国文字,却是不然。

②且如一个“天”字,本是苍苍的天,引申为最尊的称呼,再引申为自然的称呼。

③所以有《说文解字》《尔雅》《释名》等书,说那转注、假借的道理。

④若在他国,引申义,必有语尾变化,不得同是一字,含有数义。

⑤三义不同,总只一个“天”字。

⑥中国文字,与地球各国绝异,每一个字,有它的本义,又有引申之义。

A.?①②⑤⑥④③??????????????????B.?⑥④①②⑤③??????????????????C.?①②⑤③④⑥??????????????????D.?⑥②⑤④①③

6.下列句子没有使用修辞方法的一项是(??? )

A.真善美的活人是我们的神,是我们的石像,是我们的爱人。 B.蚕吃桑叶,尚能吐丝,难道我们天天吃白米饭,除造粪之外,便一无贡献吗? C.我们是要在平凡上造出不平凡,在单调上造出不单调。 D.点滴的创造像屋檐水一样,一点一滴,滴穿阶沿石。

7.填空。

(1)陶行知,安徽歙县人,教育家。主要教育思想是“________”,代表作有《中国教育改造》《中国大众教育问题》等。罗丹,________(国籍)雕塑家、艺术理论家,代表作有《________》《青铜时代》等。歌德,________(国籍)思想家、文学家,科学家,代表作有《浮士德》《________》等。

(2)《易经》又称《________》,儒家经典之一,相传是________(人名)在狱中所作。

二、综合题(共2题;共25分)

8.请你参加以“坚持学习,强大自己”为主题的语文综合性学习活动。

(1)【活动一:倡勤奋】请在下面方格里找出一句体现勤奋学习的句子,并且正确、规范、工整地抄写在下面的田字格里。

漫

书

狂

勤

活

欲

山

有

径

来

卷

诗

喜

路

为

水

(2)【活动二:悟精髓】下面是教育家陶行知的“四问五字”说,其重在强调什么?

??? 教育家陶行知在重庆创办育才学校的时候,要求全校的学生做到每天四问:第一问,你的身体有没有进步?第二问,你的学问有没有进步?第三问,你的工作有没有进步?第四问,你的道德有没有进步?其中促进学问进步,应该做到五个字,第一个字是“一”,专一的“一”;第二个字是“集”,搜集的“集”;第三个字是“钻”,钻进去的“钻”;第四个字是“剖”,解剖的“剖”;第五个字是“韧”,坚韧的“韧”。

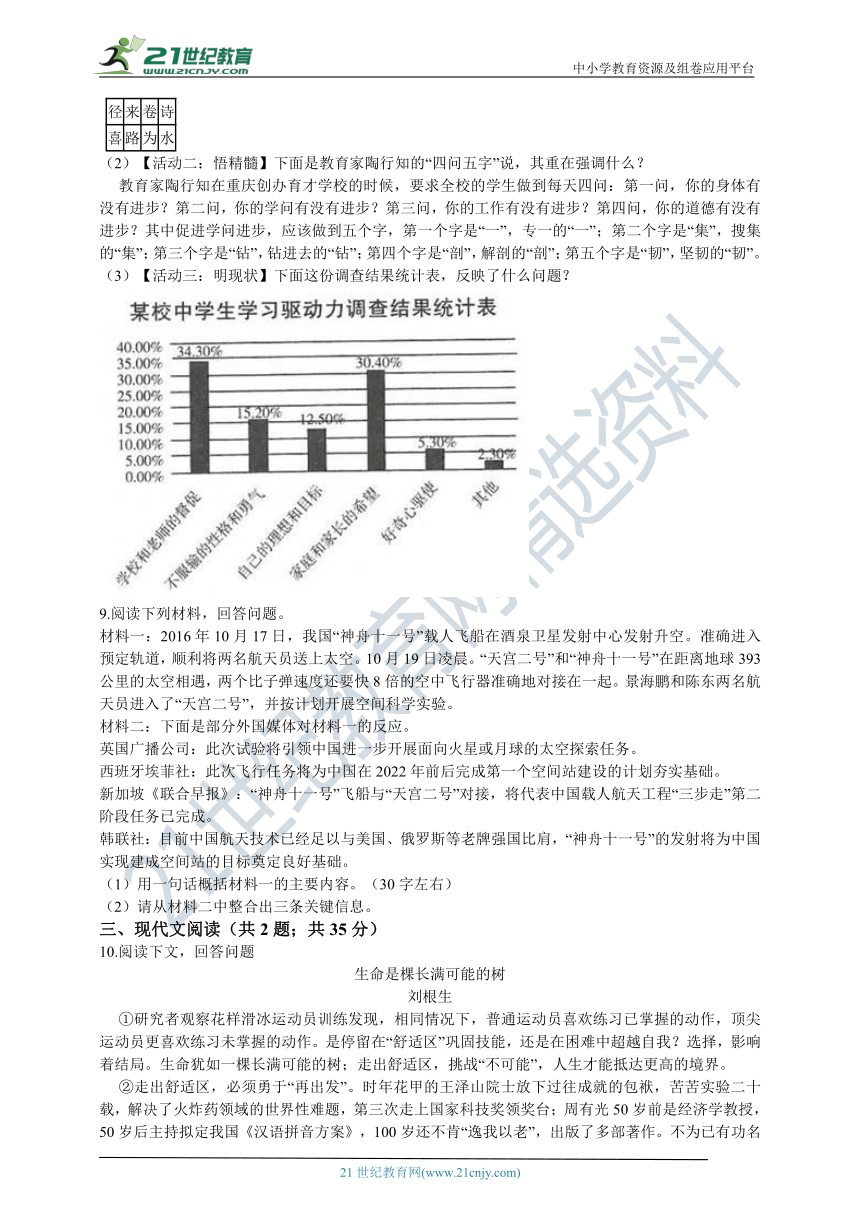

(3)【活动三:明现状】下面这份调查结果统计表,反映了什么问题?

9.阅读下列材料,回答问题。

材料一:2016年10月17日,我国“神舟十一号”载人飞船在酒泉卫星发射中心发射升空。准确进入预定轨道,顺利将两名航天员送上太空。10月19日凌晨。“天宫二号”和“神舟十一号”在距离地球393公里的太空相遇,两个比子弹速度还要快8倍的空中飞行器准确地对接在一起。景海鹏和陈东两名航天员进入了“天宫二号”,并按计划开展空间科学实验。

材料二:下面是部分外国媒体对材料一的反应。

英国广播公司:此次试验将引领中国进一步开展面向火星或月球的太空探索任务。

西班牙埃菲社:此次飞行任务将为中国在2022年前后完成第一个空间站建设的计划夯实基础。

新加坡《联合早报》:“神舟十一号”飞船与“天宫二号”对接,将代表中国载人航天工程“三步走”第二阶段任务已完成。

韩联社:目前中国航天技术已经足以与美国、俄罗斯等老牌强国比肩,“神舟十一号”的发射将为中国实现建成空间站的目标奠定良好基础。

(1)用一句话概括材料一的主要内容。(30字左右)

(2)请从材料二中整合出三条关键信息。

三、现代文阅读(共2题;共35分)

10.阅读下文,回答问题

生命是棵长满可能的树

刘根生

??? ①研究者观察花样滑冰运动员训练发现,相同情况下,普通运动员喜欢练习已掌握的动作,顶尖运动员更喜欢练习未掌握的动作。是停留在“舒适区”巩固技能,还是在困难中超越自我?选择,影响着结局。生命犹如一棵长满可能的树;走出舒适区,挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。

??? ②走出舒适区,必须勇于“再出发”。时年花甲的王泽山院士放下过往成就的包袱,苦苦实验二十载,解决了火炸药领域的世界性难题,第三次走上国家科技奖领奖台;周有光50岁前是经济学教授,50岁后主持拟定我国《汉语拼音方案》,100岁还不肯“逸我以老”,出版了多部著作。不为已有功名所累,变顶点为新起点,生命之树自然会挂满累累果实。

??? ③走出舒适区,意味着敢于“求极限”。模拟太空失重条件训练,航天员若感到身体不适,可随时按下警报器终止,但中国航天员从未发出过警报。在模拟失重的水槽里,景海鹏一泡就是三四个小时,吃饭时连筷子都拿不动。古人云:“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨。”使人痛苦者,往往蕴藏着促人强大的因子。

??? ④走出舒适区,有时候需要“讨苦吃”。杨善洲说,如果说共产党人有职业病,这个病就是自讨苦吃。从云南保山地委书记位置上卸任后,他毅然扎进大亮山植树造林,把荒山秃岭变成了绿洲;广东湛江市政协原主席陈光保离休后,荷着锄头进山开荒,造福一方百姓。这般自讨苦吃,体现了心念苍生、以苦为乐,更以实绩彰显了行动的力量。

??? ⑤哲人有言,有些人过了30岁就“死”了,因为之后的岁月里全在模仿自己,机械地重复习惯之事。模仿自己,就是待在舒适区的惯性使然。比如用新瓶装旧酒,反复显摆曾经的成果,如同照了相洗了很多张照片,底片却还是一张;比如习惯于守成、放弃了创新,在踟蹰不前中被他人超越;比如陷入工作怪圈,忙忙碌碌装样子,有难度的不愿干,没有先例的不敢干。不日新者必日退,模仿自己,难免会在舒适中“过早地死亡”。

??? ⑥非洲有种蝙蝠,能把毛驴杀死。开始时,它会用舌尖轻轻地舔舐毛驴的脚踝,接着再咬个小口吸血,毛驴浑然不觉;一只只蝙蝠接力,毛驴终于轰然倒地。安逸享乐,会让人停留于表面的舒适区。这种舒适背后,隐藏着致命的陷阱。摒弃守成心态、抵制“舒适”吞噬,一个人才能在进取中不断赢得新优势,内心也方有长久的安宁。

??? ⑦一个人之所以伟大,首先是因为他的目标伟大。高远的目标,寄托着理想和信仰,能激励精神、催人奋进。高原之上有高峰,目标远大者从不满足于某个特定高度,他们常常自觉选择离开舒适区,艰难地踏上新征程。面对生命这棵长满可能性的大树,只要肯努力,向上向善总有无限的拓展空间。

(选自《人民日报》,有删改)

(1)从全文来看,作者的主要观点是什么?

(2)简要分析第③段的论证思路。

(3)第⑤段运用了哪些论证方法?有什么作用?

11.阅读下面的文字,回答问题。

学生的精神

陶行知

??? ①现在中国许多学生及一般教员,有一个很大的通病,就是容;易“自满”。不论研究何种学科,只有相当的了解,即洋洋自得、心满意足。中国“四书”上有两句话说:“学而不厌,诲人不倦。”这真是千古不灭的格言,并且是两句不能分开的话。因为要“学而不厌”,才能够做到“诲人不倦”。所以学生求学,固然要“学而不厌”,就是当了教员,还是要继续“学而不厌”。这可说是我现在要讲的学生的精神的先决问题。

??? ②现在开始来讲学生的精神了。学生的精神大约分为三点。

??? ③学生求学须具有科学的精神。我们不论研究什么学科,总要看一个明白,想一个透彻,多发些疑问,切不可武断盲从。例如别人要我们信仰国家主义,我们必须明了国家主义的内容是否合于现代社会,才定信仰不信仰的方针。其他,社会主义亦然,无政府主义亦然……尤其我们研究科学之时,碰到了一个问题,“知之为知之,不知为不知”。因为我们自己知道自己不知的地方,那还有能够知道的一日;倘若不知的而认为知,那么,不知道的终究没有知道的日子了。这可说是自己斩断自己求学的机能。所以我们学生求学,第一步就要有科学的精神。

??? ④要改造社会必具有委婉的精神。我们在任何环境里面做事,不可过于急进。譬如园了裁花木,倘只执一镰斧,乱砍荆棘,我相信花木亦必随之而受伤。务须从旁着想,怎样才能使荆棘去掉,那么,非用委婉的功夫不可。改造社会也是一样。尤其是我们学生,因为是领导民众的中坚分子,倘用快刀斩乱麻的手段,必使一般民众起畏惧之心,还怎样讲改造社会?所以我们要改造社会,也需要用委婉的精神,走到民众前头,慢慢地领他们向前走,并且还要告示他们向前走的方法。如此才有改造社会的希望。不然,任你如何轰轰烈烈倡导改造社会,社会还是不能改造的。

??? ⑤应付环境必具有坚强人格和百折不回的精神。我们处在任何环境里面,必抱有坚强人格,不可自由摇动,尤其到了利害生死关头之时,必富有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的气概。这才算得一个真正的大丈夫,真正的国民。现在中国学生在普通情形的时候,各人的性格,好像没有多大的区别。但到危急存亡利害相冲的关头,就看得清清楚楚,各人露出自己的本来面目。所以我们处在任何的环境里面,坚强不摇的人格及不屈不挠的精神,是绝不能少的,尤其在我们学生时代。

??? ⑥学生的精神,大概分为上列三点。我觉得在今日的学生及教员,是必须具备的。

(有删改)

(1)本文的中心论点是什么?

(2)第④段画线句子主要运用了什么论证方法?请分析其作用。

(3)下面的材料是原文中的事实论据,你认为放在哪一段最合适?为什么?

明朝的方孝孺先生,当燕王朱棣篡位之时,使他起草“即位诏”,他大书“燕王篡位”四字,因此被诛十族。燕王篡位之时,势力胜过现在的任何军阀,但不能压倒方先生一笔锥。

(4)请梳理本文的论证思路。

答案解析部分

一、积累运用

1.答案:zhònɡ;jiān;dùn;chónɡ;shēn;nuò;huàn;镰;钝

解析: “中、参、监”是多音字。“遁、崇、懦”是形声字,要根据词义注音,“豢”容易读错,平时多加记忆。“镰、钝”也是形声字,不要写成别的字。 【点评】本题考查字音、字形和汉字书写,也是对词语积累的考查。做这样的题必须要做到:①能正确的拼读拼写,牢固掌握字音字形,不写错字别字,尤其要注意多音字、同音字、形近字等;②能根据具体的语言环境来选择正确的汉字;③不但要求书写正确,还要在正确的基础上达到工整、规范的要求。

2.答案:D

解析: A项,“相”应为“像”。 B项,“头”应为“投”。 C项,“晴”应为“睛”。 D项,正确。 【点评】本题考查辨析字形的能力。做这样的题,首先要求学生在平时的学习中正确书写每个汉字,注意形声字、形近字、易错字等,然后还要根据具体的语言环境选择使用正确的汉字。

3.答案:A

解析: A项,画龙点睛:比喻作文或说话时在关键地方加上精辟的语句,使内容更加生动传神。与语境不符,应为“画蛇添足”。 B项,哑口无言:像哑巴一样说不出话来。形容理屈词穷的样子。使用正确。 C项,自暴自弃:自己甘心落后,不求上进。使用正确。 D项,相得益彰:互相帮助,互相补充,更能显出各自的好处。使用正确。

故答案为:A

【点评】本题考查对具体语境中成语的运用正误的辨析能力。要结合积累的成语来分析,在平时的学习中,首先我们对于遇到的成语要做好积累,其次是注意可以从词义、词语的感彩、习惯用法等方面进行归纳。成语常见的错误有:望文生义、褒贬不当、搭配不当、用错对象、重复冗赘、谦敬错位、自相矛盾、不合语境等。

4.答案:B

解析: A项,前后不一致,应把“能否”去掉,或在“中考”和“取”之间加“能否”。 B项,没有语病。 C项,语序颠倒。应把“有效的”放到“方法”的前面。 D项,重复啰嗦。应去掉“大约”或“左右”。 【点评】此题考查学生辨析并修改病句的能力。首先应熟悉病句的类型,最常用的辨别方法是划分句子成分,先看主谓宾,再看定状补,判断句子是否存在成分残缺赘余、搭配不当、结构混乱、语序不当等问题。如果结构上没有问题,可从逻辑意义上分析,看是否有表意不明、句义关系不当等。

5.答案:B

解析: 用排除法解答。通读六个句子,①紧承④的句意,据此排除A、C两项;再比较B、D,确定⑥后跟④还是②,②紧承①的句意进行举例说明,排除D项,答案为B。

故答案为:B 【点评】本题主要考查连贯句子的能力和逻辑能力。做这样的题,既要考虑到所给的多个句子之间的内容及逻辑联系,又必须结合已经给出的语言环境。具体方法是①找中心句,一个语段,一般都是围绕这一个中心来安排的;②梳理思路,总体上看,句子之间有相并关系,相承关系和相属关系,从局部看:有承接、解说、对比、递进、因果、转折等关系等;③抓关键词,调整句子的顺序还可借助“首先”“其次”“换句话说等。

6.答案:C

解析: A项,排比; B项,反问; C项,没有运用修辞手法; D项,比喻。 【点评】本题考查辨析常用修辞手法的能力。学生要掌握常用修辞手法的种类及各种修辞手法的特点,常用修辞方法有:比喻、拟人、排比、夸张、设问、反问、对偶、对比、反语等,答题时要结合语言环境判断使用的修辞手法。

7.答案:(1)生活教育;法国;思想者;德国;少年维特之烦恼 (2)周易;周文王

解析: (1)根据对文学常识的积累答题,注意不要写错别字。 (2)根据对《易经》常识的积累答题即可。

故答案为:(1)生活教育;法国;思想者;德国;少年维特之烦恼 (2) 周易;周文王

【点评】(1)本题考查文学常识的积累能力。文学常识知识量大,头绪繁多,包括各种常见文体、史书体例、作家作品等。学生要按照一定的线索多看多记。解题时需细心对比,防止张冠李戴,时代混淆等。 (2)此题考查对文学常识掌握的能力。考查时一般会涉及古今中外的名家名篇的基本知识。解答这类题目,要求学生熟记学过的名家名篇及基本的介绍。

二、综合题

8.答案:(1)书山有路勤为径。 (2)强调个人的学习精神和进取精神。 (3)中学生学习自主意识较弱,绝大多数中学生学习驱动力来自于学校老师和家长,很少一部分来自于自我驱动。

解析: (1)此题有较多的干扰字,答题时既要结合题目中所给的字,还要结合平时对有关读书的名句的积累。关键在于熟练程度。 (2)结合材料内容思考和分析,“四问”强调的是进步,也即进取精神,“五字”强调的进步的方法,就是专心致志地学习。据此理解答题即可。 (3)在读懂图表内容的基础上对图中的数据进行分析,中学生学习驱动力中,学校和老师的督促和家庭和家长的希望和在一起占百分之六十多,而因为自己的理想和目标驱动学习的只占百分之十点多,由此可以看出: 中学生学习自主意识较弱,绝大多数中学生学习驱动力来自于学校老师和家长,很少一部分来自于自我驱动。

故答案为:⑴ 书山有路勤为径。 ⑵ 强调个人的学习精神和进取精神。 ⑶ 中学生学习自主意识较弱,绝大多数中学生学习驱动力来自于学校老师和家长,很少一部分来自于自我驱动。

【点评】⑴此题考查对名句的积累。平时学习时要积累各种类型的名句,不但要积累,还要经常运用,达到熟练,这样才能轻松答这样的题。 ⑵本题考查材料的探究能力。解答此题,首先要认真阅读材料,理解材料内容,然后思考两则材料表达的主旨并用简洁恰当的语言表述出来。 ⑶本题考查图文转化能力以及语言表达能力。答题时①认真审题,明确要求。②仔细观察图片,全面准确捕捉信息。③表达注意事项:注意题目中的关键词;注意题目中的特殊限制;注意在表达中不能出现语病;表达要得体、简洁、连贯。

9.答案:(1)我国“神舟十一号”载人飞船成功发射,并按计划开展空间科学实验。 (2)①中国载人航天工程“三步走”第二阶段任务已完成;②中国航天技术已经足以与美国、俄罗斯等老牌强国比肩;③“神舟十一号”的发射将为中国第一个空间站建设的计划夯实基础。

解析: (1)认真阅读并梳理材料一的内容,这段话第一句写我国“神舟十一号”载人飞船在酒泉卫星发射中心发射升空。第二句写其准确进入预定轨道,顺利将两名航天员送上太空。第三句写 “天宫二号”和“神舟十一号”在太空相遇并按计划开展空间科学实验。从中筛选出关键信息并可以概括为: 我国“神舟十一号”载人飞船成功发射,并按计划开展空间科学实验。 (2)这个材料共有四句话,其中第一、二句的意思和第四句后半句表达的意思一样:“神舟十一号”的发射将为中国第一个空间站建设的计划夯实基础。 第三句蕴含的关键信息为:中国载人航天工程“三步走”第二阶段任务已完成。第四句蕴含的关键信息还有:中国航天技术已经足以与美国、俄罗斯等老牌强国比肩。

故答案为:(1) 我国“神舟十一号”载人飞船成功发射,并按计划开展空间科学实验。 (2) ①中国载人航天工程“三步走”第二阶段任务已完成;②中国航天技术已经足以与美国、俄罗斯等老牌强国比肩;③“神舟十一号”的发射将为中国第一个空间站建设的计划夯实基础。

【点评】(1)本题考查学生对材料的梳理及概括能力。做此类题需要学生在仔细阅读材料时,将关键句子找出,利用归纳和概括的方法将各种关键词语进行整合,按照要求,形成答案。 (2)本题考查概括材料要点的能力。概括材料要点时要抓住关键词,提取并组织每个语句中重要的语言标志,再加以综合表达,概括出内容要点。

三、现代文阅读

10.答案:(1)走出舒适区,挑战“不可能”,有高远的目标,人生才能抵达更高的境界。 (2)首先,提出分论点;然后,用航天员训练的事例进行证明,再引用孟子的话加以强调;最后,得出“求极限”虽使人痛苦,却促人强大的结论。 (3)①举例论证,连用三个“比如”列举一系列事例,有力地证明了待在“舒适区”的危害。②比喻论证,用洗照片比喻反复显摆成果,形象地说明了模仿自己,机械重复这一现象,进而有力地论证了待在“舒适区”的危害。

解析: (1)本文第①段首先把普通花样滑冰运动员和顶尖花样滑冰运动员进行对比,然后由此提出问题:“舒适区”巩固技能,还是在困难中超越自我? 最后据此提出本文的中心论点:走出舒适区,挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。 (2)本文开头提出论点:走出舒适区,挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界,第②③④段分别从三个方面进行论证:走出舒适区,必须勇于“再出发”;走出舒适区,意味着敢于“求极限”; 走出舒适区,有时候需要“讨苦吃”。而第三段首先就提出分论点: 走出舒适区,意味着敢于“求极限”,然后举景海鹏敢于“求极限”的事例,接着又引用古人的话进行强调,最后得出结论: 使人痛苦者,往往蕴藏着促人强大的因子?。 (3)认真阅读文章可知,本段是论证走不出舒适区,不能挑战自己的危害,是从反面论证中心论点的。作者一连举了三个例子有力地证明了不日新者必日退,模仿自己,难免会在舒适中“过早地死亡”。另外,作者还把“反复显摆曾经的成果比作照了相洗了很多张照片,形象的论证了待在“舒适区”的危害。 【点评】(1)本题考查把握议论文中心论点的能力。论点应满足三点:①作者的观点;②明确的判断;③完整的句子。议论文的论点位置有三处:题目、开头、结尾,论点的出现在文中往往有标志性词语,如:“可见”“所以”“总之”“我觉得”“我认为”等。有些还需要根据文章内容去概括。 (2)本题考查分析议论文行文思路的能力。议论文的行文思路有:层进式、并列式、总分式、对照式。答题时要结合具体内容进行分析,切不可离开内容泛泛而谈。 (3)本题考查分析论证方法及其作用的能力。议论文中常见的论证方法及其作用有:①举例论证,通过举具体的事例加以论证,从而使论证更具体、更有说服力。②道理论证,通过讲道理的方式证明论点,使论证更深入。③比喻论证,通过比喻进行证明,使论证生动形象、浅显易懂。④对比论证,对比论证的作用是突出强调了论点。

11.答案:(1)今日的学生及教员,要有学生的精神。 (2)比喻论证。将学生改造社会比作园丁栽花木,生动形象地论证了“要改造社会必具有委婉的精神”这一论点,使说理更加通俗易懂,更易于读者理解。 (3)放在第⑤段最合适。因为方孝孺的事例表现了读书人具有坚强的人格,这和第⑤段的论点“应付环境必具有坚强人格和百折不回的精神”相符。 (4)首先由中国学生和一般教员容易自满的通病,引出论题——学生的精神;接着运用举例论证、道理论证、比喻论证、对比论证等方法,论述学生必须具有三种精神;最后总结全文,点明中心论点。

解析: (1)根据文章结尾“学生的精神,大概分为上列三点。我觉得在今日的学生及教员,是必须具备的”可总结本文的中心论点为:今日的学生及教员,要有学生的精神。 (2)画线句将学生改造社会比作园丁栽花木,这是运用了比常论证,生动形象地论证了“要改造社会必具有委婉的精神”这一论点,使说理更加通俗易懂。 (3)材料中,方孝孺不畏惧燕王,燕王的势力“不能压倒方先生一笔锥”,体现了读书人具有坚强的人格,这和第⑤段的观点“应付环境必具有坚强人格和百折不回的精神”相符。 (4)作者首先在第①段由中国学生和一般教员容易自满的通病,引出论题——学生的精神;接着第③至⑤段运用多种论证方法,论述学生必须具有三种精神;最后总结全文,点明中心论点。

故答案为:⑴ 今日的学生及教员,要有学生的精神。 ⑵ 比喻论证。将学生改造社会比作园丁栽花木,生动形象地论证了“要改造社会必具有委婉的精神”这一论点,使说理更加通俗易懂,更易于读者理解。 ⑶ 放在第⑤段最合适。因为方孝孺的事例表现了读书人具有坚强的人格,这和第⑤段的论点“应付环境必具有坚强人格和百折不回的精神”相符。 ⑷ 首先由中国学生和一般教员容易自满的通病,引出论题——学生的精神;接着运用举例论证、道理论证、比喻论证、对比论证等方法,论述学生必须具有三种精神;最后总结全文,点明中心论点。

【点评】⑴本题考查概括议论文中心论点的能力。怎样才能准确恰当地概括出文章的中心论点呢?一是根据题目来确定该中心论点,文章标题即是中心论点,有些议论文,题目就直接点明了中心论点。二是根据中心论点提出的位置确定。在文章开头确定中心论点,作者在开头提出中心论点的方式主要有两种,文章第一句或第一段开门见山提出中心论点,由某个问题或某种现象引出中心论点。在文章结尾确定中心论点,一些议论文,特别是总分式或层层递进式结构的文章,开头提出问题再经过多角度论证,作者往往会在结尾重申中心论点。在文章中间分析论证后推出中心论点。三是根据分论点来确定中心论点。四是根据论证的结构来确定中心论点。五是作者提出的中心论点隐藏在引用的名言警句中。 ⑵此题考查分析论证方法及其作用的能力。常用的论证方法有四种:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证。答题的时候要结合全文的中心论点及语境进行分析。 ⑶本题考查给议论文补充论据的能力。答题时,首先要明确论点,然后再根据论点进行判断。 ⑷本题考查分析议论文论证思路的能力。首先要明确论点;要答出论据或论证方法及其作用;要使用诸如“首先”“然后”“接着”“最后”等表示起承转合关系的词语来组织答题的语言。

一、积累运用(共7题;共21分)

1.给划线的字注音,根据拼音写汉字。

________

________

________

________

________

中伤

监牢

遁词

崇拜

曾参

________

________

lián

dùn

懦夫

豢养

________刀

鲁________

2.下列词语书写完全正确的一项是(??? )

A.?塑相??? 六贤祠??? 哑口无言??? 山穷水尽?????????????????B.?金刚??? 无字碑??? 走头无路??? 众叛亲离 C.?卦辞??? 茅草房??? 画龙点晴??? 陷入绝境?????????????????D.?封锁??? 安魂曲??? 自暴自弃??? 接二连三

3.下列句子中划线的词语使用不正确的一项是(??? )

A.?在作文时,我们一定要详略得当,绝不能添枝加叶,画龙点睛。 B.?小张被大家问得哑口无言 , 只有默默低头承认错误。 C.?你如果因为这点挫折便自暴自弃 , 那这辈子都难有所成就了。 D.?这堂诗歌鉴赏课,语文老师匠心独运,以画配诗,诗、画相得益彰 , 意韵无穷。

4.下列句子没有语病的一项是(??? )

A.?能否制订一个合理的复习计划,是中考取得满意成绩的前提。 B.?近期国际原油价格受诸多因素影响持续走低,国内参考的原油变化率持续下滑。 C.?批评和自我批评是有效的改正错误提高思想水平的方法。 D.?据商务部统计,目前大约已有100个左右的国家和国际组织积极响应“一带一路”建设。

5.下列句子的排列顺序,正确的一项是(??? )

①中国文字,却是不然。

②且如一个“天”字,本是苍苍的天,引申为最尊的称呼,再引申为自然的称呼。

③所以有《说文解字》《尔雅》《释名》等书,说那转注、假借的道理。

④若在他国,引申义,必有语尾变化,不得同是一字,含有数义。

⑤三义不同,总只一个“天”字。

⑥中国文字,与地球各国绝异,每一个字,有它的本义,又有引申之义。

A.?①②⑤⑥④③??????????????????B.?⑥④①②⑤③??????????????????C.?①②⑤③④⑥??????????????????D.?⑥②⑤④①③

6.下列句子没有使用修辞方法的一项是(??? )

A.真善美的活人是我们的神,是我们的石像,是我们的爱人。 B.蚕吃桑叶,尚能吐丝,难道我们天天吃白米饭,除造粪之外,便一无贡献吗? C.我们是要在平凡上造出不平凡,在单调上造出不单调。 D.点滴的创造像屋檐水一样,一点一滴,滴穿阶沿石。

7.填空。

(1)陶行知,安徽歙县人,教育家。主要教育思想是“________”,代表作有《中国教育改造》《中国大众教育问题》等。罗丹,________(国籍)雕塑家、艺术理论家,代表作有《________》《青铜时代》等。歌德,________(国籍)思想家、文学家,科学家,代表作有《浮士德》《________》等。

(2)《易经》又称《________》,儒家经典之一,相传是________(人名)在狱中所作。

二、综合题(共2题;共25分)

8.请你参加以“坚持学习,强大自己”为主题的语文综合性学习活动。

(1)【活动一:倡勤奋】请在下面方格里找出一句体现勤奋学习的句子,并且正确、规范、工整地抄写在下面的田字格里。

漫

书

狂

勤

活

欲

山

有

径

来

卷

诗

喜

路

为

水

(2)【活动二:悟精髓】下面是教育家陶行知的“四问五字”说,其重在强调什么?

??? 教育家陶行知在重庆创办育才学校的时候,要求全校的学生做到每天四问:第一问,你的身体有没有进步?第二问,你的学问有没有进步?第三问,你的工作有没有进步?第四问,你的道德有没有进步?其中促进学问进步,应该做到五个字,第一个字是“一”,专一的“一”;第二个字是“集”,搜集的“集”;第三个字是“钻”,钻进去的“钻”;第四个字是“剖”,解剖的“剖”;第五个字是“韧”,坚韧的“韧”。

(3)【活动三:明现状】下面这份调查结果统计表,反映了什么问题?

9.阅读下列材料,回答问题。

材料一:2016年10月17日,我国“神舟十一号”载人飞船在酒泉卫星发射中心发射升空。准确进入预定轨道,顺利将两名航天员送上太空。10月19日凌晨。“天宫二号”和“神舟十一号”在距离地球393公里的太空相遇,两个比子弹速度还要快8倍的空中飞行器准确地对接在一起。景海鹏和陈东两名航天员进入了“天宫二号”,并按计划开展空间科学实验。

材料二:下面是部分外国媒体对材料一的反应。

英国广播公司:此次试验将引领中国进一步开展面向火星或月球的太空探索任务。

西班牙埃菲社:此次飞行任务将为中国在2022年前后完成第一个空间站建设的计划夯实基础。

新加坡《联合早报》:“神舟十一号”飞船与“天宫二号”对接,将代表中国载人航天工程“三步走”第二阶段任务已完成。

韩联社:目前中国航天技术已经足以与美国、俄罗斯等老牌强国比肩,“神舟十一号”的发射将为中国实现建成空间站的目标奠定良好基础。

(1)用一句话概括材料一的主要内容。(30字左右)

(2)请从材料二中整合出三条关键信息。

三、现代文阅读(共2题;共35分)

10.阅读下文,回答问题

生命是棵长满可能的树

刘根生

??? ①研究者观察花样滑冰运动员训练发现,相同情况下,普通运动员喜欢练习已掌握的动作,顶尖运动员更喜欢练习未掌握的动作。是停留在“舒适区”巩固技能,还是在困难中超越自我?选择,影响着结局。生命犹如一棵长满可能的树;走出舒适区,挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。

??? ②走出舒适区,必须勇于“再出发”。时年花甲的王泽山院士放下过往成就的包袱,苦苦实验二十载,解决了火炸药领域的世界性难题,第三次走上国家科技奖领奖台;周有光50岁前是经济学教授,50岁后主持拟定我国《汉语拼音方案》,100岁还不肯“逸我以老”,出版了多部著作。不为已有功名所累,变顶点为新起点,生命之树自然会挂满累累果实。

??? ③走出舒适区,意味着敢于“求极限”。模拟太空失重条件训练,航天员若感到身体不适,可随时按下警报器终止,但中国航天员从未发出过警报。在模拟失重的水槽里,景海鹏一泡就是三四个小时,吃饭时连筷子都拿不动。古人云:“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨。”使人痛苦者,往往蕴藏着促人强大的因子。

??? ④走出舒适区,有时候需要“讨苦吃”。杨善洲说,如果说共产党人有职业病,这个病就是自讨苦吃。从云南保山地委书记位置上卸任后,他毅然扎进大亮山植树造林,把荒山秃岭变成了绿洲;广东湛江市政协原主席陈光保离休后,荷着锄头进山开荒,造福一方百姓。这般自讨苦吃,体现了心念苍生、以苦为乐,更以实绩彰显了行动的力量。

??? ⑤哲人有言,有些人过了30岁就“死”了,因为之后的岁月里全在模仿自己,机械地重复习惯之事。模仿自己,就是待在舒适区的惯性使然。比如用新瓶装旧酒,反复显摆曾经的成果,如同照了相洗了很多张照片,底片却还是一张;比如习惯于守成、放弃了创新,在踟蹰不前中被他人超越;比如陷入工作怪圈,忙忙碌碌装样子,有难度的不愿干,没有先例的不敢干。不日新者必日退,模仿自己,难免会在舒适中“过早地死亡”。

??? ⑥非洲有种蝙蝠,能把毛驴杀死。开始时,它会用舌尖轻轻地舔舐毛驴的脚踝,接着再咬个小口吸血,毛驴浑然不觉;一只只蝙蝠接力,毛驴终于轰然倒地。安逸享乐,会让人停留于表面的舒适区。这种舒适背后,隐藏着致命的陷阱。摒弃守成心态、抵制“舒适”吞噬,一个人才能在进取中不断赢得新优势,内心也方有长久的安宁。

??? ⑦一个人之所以伟大,首先是因为他的目标伟大。高远的目标,寄托着理想和信仰,能激励精神、催人奋进。高原之上有高峰,目标远大者从不满足于某个特定高度,他们常常自觉选择离开舒适区,艰难地踏上新征程。面对生命这棵长满可能性的大树,只要肯努力,向上向善总有无限的拓展空间。

(选自《人民日报》,有删改)

(1)从全文来看,作者的主要观点是什么?

(2)简要分析第③段的论证思路。

(3)第⑤段运用了哪些论证方法?有什么作用?

11.阅读下面的文字,回答问题。

学生的精神

陶行知

??? ①现在中国许多学生及一般教员,有一个很大的通病,就是容;易“自满”。不论研究何种学科,只有相当的了解,即洋洋自得、心满意足。中国“四书”上有两句话说:“学而不厌,诲人不倦。”这真是千古不灭的格言,并且是两句不能分开的话。因为要“学而不厌”,才能够做到“诲人不倦”。所以学生求学,固然要“学而不厌”,就是当了教员,还是要继续“学而不厌”。这可说是我现在要讲的学生的精神的先决问题。

??? ②现在开始来讲学生的精神了。学生的精神大约分为三点。

??? ③学生求学须具有科学的精神。我们不论研究什么学科,总要看一个明白,想一个透彻,多发些疑问,切不可武断盲从。例如别人要我们信仰国家主义,我们必须明了国家主义的内容是否合于现代社会,才定信仰不信仰的方针。其他,社会主义亦然,无政府主义亦然……尤其我们研究科学之时,碰到了一个问题,“知之为知之,不知为不知”。因为我们自己知道自己不知的地方,那还有能够知道的一日;倘若不知的而认为知,那么,不知道的终究没有知道的日子了。这可说是自己斩断自己求学的机能。所以我们学生求学,第一步就要有科学的精神。

??? ④要改造社会必具有委婉的精神。我们在任何环境里面做事,不可过于急进。譬如园了裁花木,倘只执一镰斧,乱砍荆棘,我相信花木亦必随之而受伤。务须从旁着想,怎样才能使荆棘去掉,那么,非用委婉的功夫不可。改造社会也是一样。尤其是我们学生,因为是领导民众的中坚分子,倘用快刀斩乱麻的手段,必使一般民众起畏惧之心,还怎样讲改造社会?所以我们要改造社会,也需要用委婉的精神,走到民众前头,慢慢地领他们向前走,并且还要告示他们向前走的方法。如此才有改造社会的希望。不然,任你如何轰轰烈烈倡导改造社会,社会还是不能改造的。

??? ⑤应付环境必具有坚强人格和百折不回的精神。我们处在任何环境里面,必抱有坚强人格,不可自由摇动,尤其到了利害生死关头之时,必富有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的气概。这才算得一个真正的大丈夫,真正的国民。现在中国学生在普通情形的时候,各人的性格,好像没有多大的区别。但到危急存亡利害相冲的关头,就看得清清楚楚,各人露出自己的本来面目。所以我们处在任何的环境里面,坚强不摇的人格及不屈不挠的精神,是绝不能少的,尤其在我们学生时代。

??? ⑥学生的精神,大概分为上列三点。我觉得在今日的学生及教员,是必须具备的。

(有删改)

(1)本文的中心论点是什么?

(2)第④段画线句子主要运用了什么论证方法?请分析其作用。

(3)下面的材料是原文中的事实论据,你认为放在哪一段最合适?为什么?

明朝的方孝孺先生,当燕王朱棣篡位之时,使他起草“即位诏”,他大书“燕王篡位”四字,因此被诛十族。燕王篡位之时,势力胜过现在的任何军阀,但不能压倒方先生一笔锥。

(4)请梳理本文的论证思路。

答案解析部分

一、积累运用

1.答案:zhònɡ;jiān;dùn;chónɡ;shēn;nuò;huàn;镰;钝

解析: “中、参、监”是多音字。“遁、崇、懦”是形声字,要根据词义注音,“豢”容易读错,平时多加记忆。“镰、钝”也是形声字,不要写成别的字。 【点评】本题考查字音、字形和汉字书写,也是对词语积累的考查。做这样的题必须要做到:①能正确的拼读拼写,牢固掌握字音字形,不写错字别字,尤其要注意多音字、同音字、形近字等;②能根据具体的语言环境来选择正确的汉字;③不但要求书写正确,还要在正确的基础上达到工整、规范的要求。

2.答案:D

解析: A项,“相”应为“像”。 B项,“头”应为“投”。 C项,“晴”应为“睛”。 D项,正确。 【点评】本题考查辨析字形的能力。做这样的题,首先要求学生在平时的学习中正确书写每个汉字,注意形声字、形近字、易错字等,然后还要根据具体的语言环境选择使用正确的汉字。

3.答案:A

解析: A项,画龙点睛:比喻作文或说话时在关键地方加上精辟的语句,使内容更加生动传神。与语境不符,应为“画蛇添足”。 B项,哑口无言:像哑巴一样说不出话来。形容理屈词穷的样子。使用正确。 C项,自暴自弃:自己甘心落后,不求上进。使用正确。 D项,相得益彰:互相帮助,互相补充,更能显出各自的好处。使用正确。

故答案为:A

【点评】本题考查对具体语境中成语的运用正误的辨析能力。要结合积累的成语来分析,在平时的学习中,首先我们对于遇到的成语要做好积累,其次是注意可以从词义、词语的感彩、习惯用法等方面进行归纳。成语常见的错误有:望文生义、褒贬不当、搭配不当、用错对象、重复冗赘、谦敬错位、自相矛盾、不合语境等。

4.答案:B

解析: A项,前后不一致,应把“能否”去掉,或在“中考”和“取”之间加“能否”。 B项,没有语病。 C项,语序颠倒。应把“有效的”放到“方法”的前面。 D项,重复啰嗦。应去掉“大约”或“左右”。 【点评】此题考查学生辨析并修改病句的能力。首先应熟悉病句的类型,最常用的辨别方法是划分句子成分,先看主谓宾,再看定状补,判断句子是否存在成分残缺赘余、搭配不当、结构混乱、语序不当等问题。如果结构上没有问题,可从逻辑意义上分析,看是否有表意不明、句义关系不当等。

5.答案:B

解析: 用排除法解答。通读六个句子,①紧承④的句意,据此排除A、C两项;再比较B、D,确定⑥后跟④还是②,②紧承①的句意进行举例说明,排除D项,答案为B。

故答案为:B 【点评】本题主要考查连贯句子的能力和逻辑能力。做这样的题,既要考虑到所给的多个句子之间的内容及逻辑联系,又必须结合已经给出的语言环境。具体方法是①找中心句,一个语段,一般都是围绕这一个中心来安排的;②梳理思路,总体上看,句子之间有相并关系,相承关系和相属关系,从局部看:有承接、解说、对比、递进、因果、转折等关系等;③抓关键词,调整句子的顺序还可借助“首先”“其次”“换句话说等。

6.答案:C

解析: A项,排比; B项,反问; C项,没有运用修辞手法; D项,比喻。 【点评】本题考查辨析常用修辞手法的能力。学生要掌握常用修辞手法的种类及各种修辞手法的特点,常用修辞方法有:比喻、拟人、排比、夸张、设问、反问、对偶、对比、反语等,答题时要结合语言环境判断使用的修辞手法。

7.答案:(1)生活教育;法国;思想者;德国;少年维特之烦恼 (2)周易;周文王

解析: (1)根据对文学常识的积累答题,注意不要写错别字。 (2)根据对《易经》常识的积累答题即可。

故答案为:(1)生活教育;法国;思想者;德国;少年维特之烦恼 (2) 周易;周文王

【点评】(1)本题考查文学常识的积累能力。文学常识知识量大,头绪繁多,包括各种常见文体、史书体例、作家作品等。学生要按照一定的线索多看多记。解题时需细心对比,防止张冠李戴,时代混淆等。 (2)此题考查对文学常识掌握的能力。考查时一般会涉及古今中外的名家名篇的基本知识。解答这类题目,要求学生熟记学过的名家名篇及基本的介绍。

二、综合题

8.答案:(1)书山有路勤为径。 (2)强调个人的学习精神和进取精神。 (3)中学生学习自主意识较弱,绝大多数中学生学习驱动力来自于学校老师和家长,很少一部分来自于自我驱动。

解析: (1)此题有较多的干扰字,答题时既要结合题目中所给的字,还要结合平时对有关读书的名句的积累。关键在于熟练程度。 (2)结合材料内容思考和分析,“四问”强调的是进步,也即进取精神,“五字”强调的进步的方法,就是专心致志地学习。据此理解答题即可。 (3)在读懂图表内容的基础上对图中的数据进行分析,中学生学习驱动力中,学校和老师的督促和家庭和家长的希望和在一起占百分之六十多,而因为自己的理想和目标驱动学习的只占百分之十点多,由此可以看出: 中学生学习自主意识较弱,绝大多数中学生学习驱动力来自于学校老师和家长,很少一部分来自于自我驱动。

故答案为:⑴ 书山有路勤为径。 ⑵ 强调个人的学习精神和进取精神。 ⑶ 中学生学习自主意识较弱,绝大多数中学生学习驱动力来自于学校老师和家长,很少一部分来自于自我驱动。

【点评】⑴此题考查对名句的积累。平时学习时要积累各种类型的名句,不但要积累,还要经常运用,达到熟练,这样才能轻松答这样的题。 ⑵本题考查材料的探究能力。解答此题,首先要认真阅读材料,理解材料内容,然后思考两则材料表达的主旨并用简洁恰当的语言表述出来。 ⑶本题考查图文转化能力以及语言表达能力。答题时①认真审题,明确要求。②仔细观察图片,全面准确捕捉信息。③表达注意事项:注意题目中的关键词;注意题目中的特殊限制;注意在表达中不能出现语病;表达要得体、简洁、连贯。

9.答案:(1)我国“神舟十一号”载人飞船成功发射,并按计划开展空间科学实验。 (2)①中国载人航天工程“三步走”第二阶段任务已完成;②中国航天技术已经足以与美国、俄罗斯等老牌强国比肩;③“神舟十一号”的发射将为中国第一个空间站建设的计划夯实基础。

解析: (1)认真阅读并梳理材料一的内容,这段话第一句写我国“神舟十一号”载人飞船在酒泉卫星发射中心发射升空。第二句写其准确进入预定轨道,顺利将两名航天员送上太空。第三句写 “天宫二号”和“神舟十一号”在太空相遇并按计划开展空间科学实验。从中筛选出关键信息并可以概括为: 我国“神舟十一号”载人飞船成功发射,并按计划开展空间科学实验。 (2)这个材料共有四句话,其中第一、二句的意思和第四句后半句表达的意思一样:“神舟十一号”的发射将为中国第一个空间站建设的计划夯实基础。 第三句蕴含的关键信息为:中国载人航天工程“三步走”第二阶段任务已完成。第四句蕴含的关键信息还有:中国航天技术已经足以与美国、俄罗斯等老牌强国比肩。

故答案为:(1) 我国“神舟十一号”载人飞船成功发射,并按计划开展空间科学实验。 (2) ①中国载人航天工程“三步走”第二阶段任务已完成;②中国航天技术已经足以与美国、俄罗斯等老牌强国比肩;③“神舟十一号”的发射将为中国第一个空间站建设的计划夯实基础。

【点评】(1)本题考查学生对材料的梳理及概括能力。做此类题需要学生在仔细阅读材料时,将关键句子找出,利用归纳和概括的方法将各种关键词语进行整合,按照要求,形成答案。 (2)本题考查概括材料要点的能力。概括材料要点时要抓住关键词,提取并组织每个语句中重要的语言标志,再加以综合表达,概括出内容要点。

三、现代文阅读

10.答案:(1)走出舒适区,挑战“不可能”,有高远的目标,人生才能抵达更高的境界。 (2)首先,提出分论点;然后,用航天员训练的事例进行证明,再引用孟子的话加以强调;最后,得出“求极限”虽使人痛苦,却促人强大的结论。 (3)①举例论证,连用三个“比如”列举一系列事例,有力地证明了待在“舒适区”的危害。②比喻论证,用洗照片比喻反复显摆成果,形象地说明了模仿自己,机械重复这一现象,进而有力地论证了待在“舒适区”的危害。

解析: (1)本文第①段首先把普通花样滑冰运动员和顶尖花样滑冰运动员进行对比,然后由此提出问题:“舒适区”巩固技能,还是在困难中超越自我? 最后据此提出本文的中心论点:走出舒适区,挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界。 (2)本文开头提出论点:走出舒适区,挑战“不可能”,人生才能抵达更高的境界,第②③④段分别从三个方面进行论证:走出舒适区,必须勇于“再出发”;走出舒适区,意味着敢于“求极限”; 走出舒适区,有时候需要“讨苦吃”。而第三段首先就提出分论点: 走出舒适区,意味着敢于“求极限”,然后举景海鹏敢于“求极限”的事例,接着又引用古人的话进行强调,最后得出结论: 使人痛苦者,往往蕴藏着促人强大的因子?。 (3)认真阅读文章可知,本段是论证走不出舒适区,不能挑战自己的危害,是从反面论证中心论点的。作者一连举了三个例子有力地证明了不日新者必日退,模仿自己,难免会在舒适中“过早地死亡”。另外,作者还把“反复显摆曾经的成果比作照了相洗了很多张照片,形象的论证了待在“舒适区”的危害。 【点评】(1)本题考查把握议论文中心论点的能力。论点应满足三点:①作者的观点;②明确的判断;③完整的句子。议论文的论点位置有三处:题目、开头、结尾,论点的出现在文中往往有标志性词语,如:“可见”“所以”“总之”“我觉得”“我认为”等。有些还需要根据文章内容去概括。 (2)本题考查分析议论文行文思路的能力。议论文的行文思路有:层进式、并列式、总分式、对照式。答题时要结合具体内容进行分析,切不可离开内容泛泛而谈。 (3)本题考查分析论证方法及其作用的能力。议论文中常见的论证方法及其作用有:①举例论证,通过举具体的事例加以论证,从而使论证更具体、更有说服力。②道理论证,通过讲道理的方式证明论点,使论证更深入。③比喻论证,通过比喻进行证明,使论证生动形象、浅显易懂。④对比论证,对比论证的作用是突出强调了论点。

11.答案:(1)今日的学生及教员,要有学生的精神。 (2)比喻论证。将学生改造社会比作园丁栽花木,生动形象地论证了“要改造社会必具有委婉的精神”这一论点,使说理更加通俗易懂,更易于读者理解。 (3)放在第⑤段最合适。因为方孝孺的事例表现了读书人具有坚强的人格,这和第⑤段的论点“应付环境必具有坚强人格和百折不回的精神”相符。 (4)首先由中国学生和一般教员容易自满的通病,引出论题——学生的精神;接着运用举例论证、道理论证、比喻论证、对比论证等方法,论述学生必须具有三种精神;最后总结全文,点明中心论点。

解析: (1)根据文章结尾“学生的精神,大概分为上列三点。我觉得在今日的学生及教员,是必须具备的”可总结本文的中心论点为:今日的学生及教员,要有学生的精神。 (2)画线句将学生改造社会比作园丁栽花木,这是运用了比常论证,生动形象地论证了“要改造社会必具有委婉的精神”这一论点,使说理更加通俗易懂。 (3)材料中,方孝孺不畏惧燕王,燕王的势力“不能压倒方先生一笔锥”,体现了读书人具有坚强的人格,这和第⑤段的观点“应付环境必具有坚强人格和百折不回的精神”相符。 (4)作者首先在第①段由中国学生和一般教员容易自满的通病,引出论题——学生的精神;接着第③至⑤段运用多种论证方法,论述学生必须具有三种精神;最后总结全文,点明中心论点。

故答案为:⑴ 今日的学生及教员,要有学生的精神。 ⑵ 比喻论证。将学生改造社会比作园丁栽花木,生动形象地论证了“要改造社会必具有委婉的精神”这一论点,使说理更加通俗易懂,更易于读者理解。 ⑶ 放在第⑤段最合适。因为方孝孺的事例表现了读书人具有坚强的人格,这和第⑤段的论点“应付环境必具有坚强人格和百折不回的精神”相符。 ⑷ 首先由中国学生和一般教员容易自满的通病,引出论题——学生的精神;接着运用举例论证、道理论证、比喻论证、对比论证等方法,论述学生必须具有三种精神;最后总结全文,点明中心论点。

【点评】⑴本题考查概括议论文中心论点的能力。怎样才能准确恰当地概括出文章的中心论点呢?一是根据题目来确定该中心论点,文章标题即是中心论点,有些议论文,题目就直接点明了中心论点。二是根据中心论点提出的位置确定。在文章开头确定中心论点,作者在开头提出中心论点的方式主要有两种,文章第一句或第一段开门见山提出中心论点,由某个问题或某种现象引出中心论点。在文章结尾确定中心论点,一些议论文,特别是总分式或层层递进式结构的文章,开头提出问题再经过多角度论证,作者往往会在结尾重申中心论点。在文章中间分析论证后推出中心论点。三是根据分论点来确定中心论点。四是根据论证的结构来确定中心论点。五是作者提出的中心论点隐藏在引用的名言警句中。 ⑵此题考查分析论证方法及其作用的能力。常用的论证方法有四种:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证。答题的时候要结合全文的中心论点及语境进行分析。 ⑶本题考查给议论文补充论据的能力。答题时,首先要明确论点,然后再根据论点进行判断。 ⑷本题考查分析议论文论证思路的能力。首先要明确论点;要答出论据或论证方法及其作用;要使用诸如“首先”“然后”“接着”“最后”等表示起承转合关系的词语来组织答题的语言。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)