第18课《怀疑与学问》同步练习 (解析版)

文档属性

| 名称 | 第18课《怀疑与学问》同步练习 (解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-13 17:43:32 | ||

图片预览

文档简介

人教统编版九年级上学期语文第18课《怀疑与学问》同步练习

一、积累与运用(共8题;共29分)

1.给划线的字注音。

程颐 ________

譬如________

步骤 ________

懒惰 ________

塾师________

大儒 ________

停滞 ________

虚妄 ________

2.下列词语书写完全正确的一项是(??? )

A.?懒惰???? 锻练???? 折扣 ????不攻自破 B.?盲从? ???迷信 ????流俗? ???辨伪去妄 C.?大儒? ???停滞 ????墨守? ???腐草为莹 D.?步骤 ????修正 ????凶险 ????辩别是非21cnjy.com

3.请从括号内的词语中,选出一个最符合语境的填写在横线上。

(1)要知道实际的情形,只有靠自己亲身________(视察? 省察)。

(2)因怀疑而思索,因思索而________(辨认? 辨别)是非。

(3)怀疑是积极方面建设新学说、________(启示? 启迪)新发明的基本条件。

(4)对于别人的话,都不打折扣地承认,那是思想上的________(懒惰? 懒散)。

4.下列病句修改不正确的一项是(??? )

A.?临近考试,为了让自己浮躁的心沉静下来,我总喜欢在皎洁的月光下,仰望满天繁星。(把“满天繁星”改为“苍穹”) B.?在这次学校举办的“五四”文艺晚会上,同学们表演的节目大多以舞蹈为主,充分展示了他们青春的风采。(把“大多”删去) C.?我们之所以要阅读优秀的文学作品的原因,是因为阅读优秀的文学作品可以增长知识、提高修养、丰富情感。(把“的原因”删去) D.?予人玫瑰,不仅今天手留余香,但是明天也有可能得到别人回赠一个玫瑰园。(把“不仅……但是……”改为“虽然……但是……”)【来源:21·世纪·教育·网】

5.下列标点符号使用不正确的一项是(? )

A.?我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:这是谁说的话,最先见于何书? B.?法国的大哲学家笛卡儿也说:“我怀疑,所以我存在。” C.?孟子所谓“尽信书则不如无书”,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。 D.?只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。21·世纪*教育网

6.给下列句子排列顺序,最恰当的一项是(??? )

①如果根本不读书或者不喜欢读书,那么,无论说什么求甚解或不求甚解都毫无意义了。

②一定要好读书,这才有起码的发言权。

③因为不读书就不了解什么知识,不喜欢读也就不能用心去了解书中的道理。

④真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。

⑤应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。

A.?②③①⑤④???????????????????????B.?③①②⑤④???????????????????????C.?⑤①③②④???????????????????????D.?⑤②④①③

7.下列对语文知识的分析,不正确的一项是(??? )

A.?“我们重温《共产党宣言》,就是要深刻感悟和把握马克思主义真理力量,坚定马克思主义信仰”,句中划线的词依次是动词和名词。 B.?“牢记使命”“批判精神”“熟读精思”依次是动宾短语、主谓短语、并列短语。 C.?“在全国网络安全和信息化工作会议上,习近平总书记再次描画了网络强国的宏伟蓝图,指明了网信事业的前进方向”,这个句子没有语病。 D.?“对于过去学者的学说常常抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说”,运用了排比的修辞方法。21世纪教育网版权所有

8.文学常识填空。

①顾颉刚,字________,著名的________学家、民俗学家,古史辨学派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人。www-2-1-cnjy-com

②三皇指的是伏羲、________、________,五帝指的是________、颛顼、帝喾、________、________。

二、问答题(共1题;共5分)

9.学校正在开展以“爱阅读”为主题的综合性学习活动,请你积极参与并完成下列任务。

(1)阅读下面的材料,写出你从中得出的结论。 2-1-c-n-j-y

??? 中国新闻出版研究院的调查显示,2017年我国人均纸质图书阅读量为4.77本,比2016年增加0.38本;人均电子书阅读量为2.48本,比2016年增加0.13本。21*cnjy*com

答案:示例:2017年我国国民的阅读量比2016年略有增加。

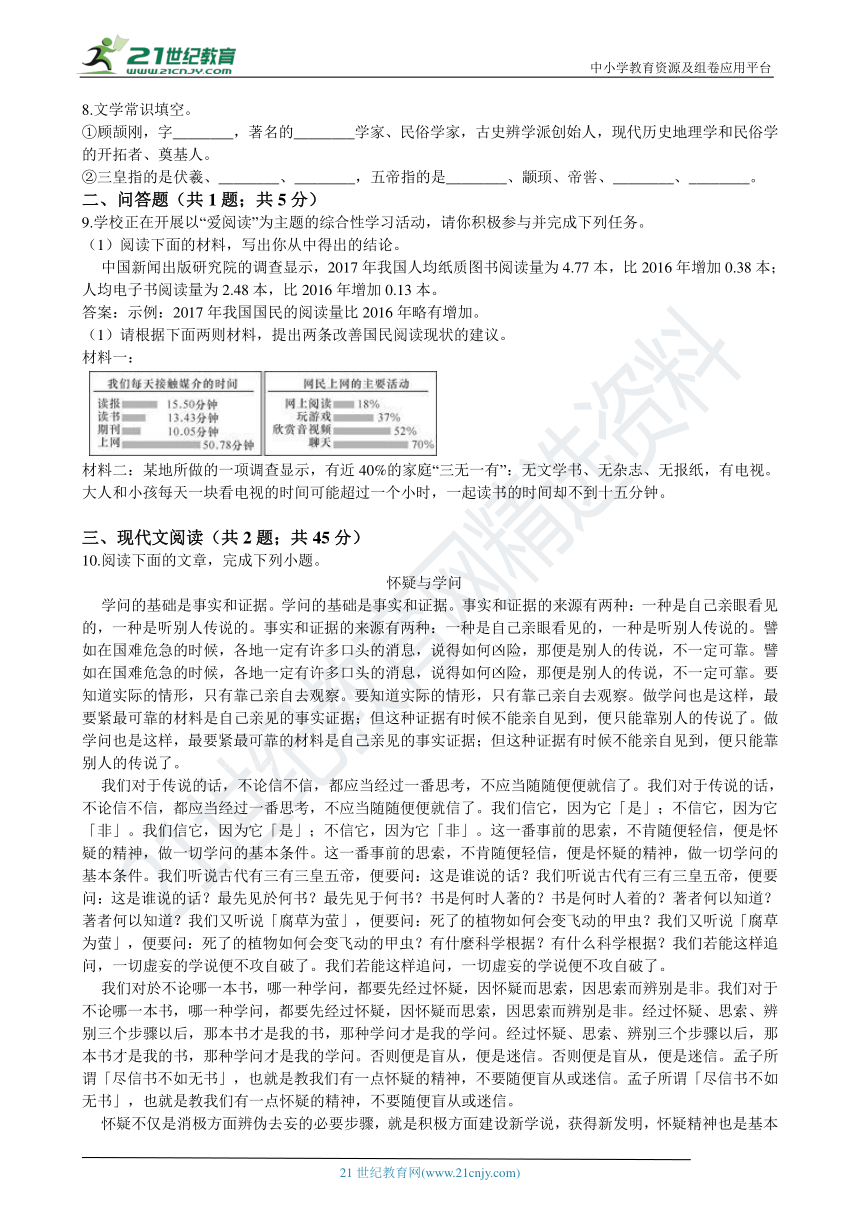

(1)请根据下面两则材料,提出两条改善国民阅读现状的建议。

材料一:

材料二:某地所做的一项调查显示,有近40%的家庭“三无一有”:无文学书、无杂志、无报纸,有电视。大人和小孩每天一块看电视的时间可能超过一个小时,一起读书的时间却不到十五分钟。

三、现代文阅读(共2题;共45分)

10.阅读下面的文章,完成下列小题。

怀疑与学问???

??? 学问的基础是事实和证据。学问的基础是事实和证据。事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠。譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠。要知道实际的情形,只有靠己亲自去观察。要知道实际的情形,只有靠己亲自去观察。做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实证据;但这种证据有时候不能亲自见到,便只能靠别人的传说了。做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实证据;但这种证据有时候不能亲自见到,便只能靠别人的传说了。【出处:21教育名师】

??? 我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。我们信它,因为它「是」;不信它,因为它「非」。我们信它,因为它「是」;不信它,因为它「非」。这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件。这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件。我们听说古代有三有三皇五帝,便要问:这是谁说的话?我们听说古代有三有三皇五帝,便要问:这是谁说的话?最先见於何书?最先见于何书?书是何时人著的?书是何时人着的?著者何以知道?著者何以知道?我们又听说「腐草为萤」,便要问:死了的植物如何会变飞动的甲虫?我们又听说「腐草为萤」,便要问:死了的植物如何会变飞动的甲虫?有什麼科学根据?有什么科学根据?我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

??? 我们对於不论哪一本书,哪一种学问,都要先经过怀疑,因怀疑而思索,因思索而辨别是非。我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要先经过怀疑,因怀疑而思索,因思索而辨别是非。经过怀疑、思索、辨别三个步骤以后,那本书才是我的书,那种学问才是我的学问。经过怀疑、思索、辨别三个步骤以后,那本书才是我的书,那种学问才是我的学问。否则便是盲从,便是迷信。否则便是盲从,便是迷信。孟子所谓「尽信书不如无书」,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。孟子所谓「尽信书不如无书」,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。21教育名师原创作品

??? 怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必要步骤,就是积极方面建设新学说,获得新发明,怀疑精神也是基本条件。怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必要步骤,就是积极方面建设新学说,获得新发明,怀疑精神也是基本条件。对於别人的话都不打折扣的承认,那是思想上的躲懒。对于别人的话都不打折扣的承认,那是思想上的躲懒。这样的脑筋永远是被动的,永远不能做学问。这样的脑筋永远是被动的,永远不能做学问。只有常常怀疑,常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。只有常常怀疑,常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。在不断的发问和求解中,一切学问才会进步,许多大学问家大哲学家都是从怀疑中锻鍊出来的。在不断的发问和求解中,一切学问才会进步,许多大学问家大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的。清代的一位大学问家戴震,幼时读朱子的《大学·章句》,便问《大学》是何时的书,朱子是何时的人。清代的一位大学问家戴震,幼时读朱子的《大学·章句》,便问《大学》是何时的书,朱子是何时的人。塾师告诉他《大学》是周代的书,朱子是宋代的大儒,他便问宋代的人如何能知道一千多年前的著者的意思。塾师告诉他《大学》是周代的书,朱子是宋代的大儒,他便问宋代的人如何能知道一千多年前的著者的意思。法国的大哲学家笛卡儿也说:「我怀疑,所以我存在。」他的哲学就建设在对於万事万物的怀疑和明辨上。法国的大哲学家笛卡儿也说:「我怀疑,所以我存在。」他的哲学就建设在对于万事万物的怀疑和明辨上。一切学问家,不但对於流俗传说,就是对於过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说。一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说。要这样才能有更新更善的学说产生。要这样才能有更新更善的学说产生。古往今来,科学上新的发明,哲学上新的理论,美术上新的作风,都是这样来的。古往今来,科学上新的发明,哲学上新的理论,美术上新的作风,都是这样来的。如果后来的学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术就停滞了,人类的文化也就不会进步了。如果后来的学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术就停滞了,人类的文化也就不会进步了。

(1)本文的中心论点是什么?

(2)围绕中心论点,作者提出了哪几个分论点?分论点之间是什么关系?

(3)“一切学问家,不但对于流俗传说……要这样才能有更新更善的学说产生”中的“一切”和四个“常常”能删去吗?为什么?

(4)“因怀疑而思索,因思索而辨别是非;经过‘怀疑’‘思索’‘辨别’三步以后,那本书才是自己的书,那种学问才是自己的学问。否则便是盲从,便是迷信”一句运用了什么论证方法?有什么作用?

11.阅读下文,回答问题。

“知入”与“知出”

张运辅

??? ①怎样读书才能取得效果?经验表明,处理好阅读中的“入”与“出”是关键所在。南宋学者陈善云:“读书须知出入法。见得亲切,此是入书法;用得透脱,此是出书法。”此论道出了读书的精髓。

??? ②阅读中的“入”,是指对所读之书全身心融入,潜心对其进行研读与探索。就是读者通过文字去触摸作者的内心,与其进行心灵的对话。如此“入书”,方可“见得亲切”,实现双方心情的“契合”。

??? ③在阅读中怎样“入”呢?一个方法是坚持“精思”。朱熹认为:“大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口。继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔。”就是说阅读要慢嚼细咽,通过揣摩语言,达到把握文章内容、体悟作品意蕴与情趣之目的。【来源:21cnj*y.co*m】

??? ④在熟读基础上精思,确为“入书”之妙诀。苏轼读陶渊明《饮酒》诗后写道:“‘采菊东篱下,悠然见南山’,因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。近岁俗本皆作‘望南山’,则此一篇神气都索然矣。”苏轼发现“望”与“见”虽一字之差,但意境全异。何故?盖因陶诗所表达的是辞官归田后的喜悦之情,故用“见”字来表达悠然自得之感。若改为“望”,变为主动寻求,不但破坏了全诗的意境,而且也与陶渊明的节操相悖。苏轼的体会,表明他对全诗意蕴和诗人的心境都有了深刻认识;这种认识若离开了对全诗全身心的“入”,离开反复思索,是无法达到的。

??? ⑤阅读中的“出”,是指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐发、评价和质疑。哲学家叔本华就主张读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,要敢于并善于从书本中走出来。这样读书,方可避免“是别人在代替我们思想,我们只不过重复他的思想活动的过程而已”;方可在读后能解其意、识其旨、得其要,真正做到“用得透脱”。

??? ⑥鲁迅早年读过不少进化论书籍,曾一度相信社会进化论:“总以为将来必胜于过去,青年必胜于老年。”后来,他在生活中发现了青年们在阶级斗争中分化的事实,“目睹了同是青年,则分成两大阵营,或则投身告密,或则助官捕人的事实,我的思路因此轰毁”。就这样,他对这种理论产生了怀疑,并由此发现其诸多偏颇和谬误。于是,他摒弃了从书本中得到的旧认识、旧观点,在斗争中树立了历史唯物主义的认识论和方法论。他的这段经历和思想转化过程,对于阅读时怎样“出”于书,怎样“用得透脱”,很有启示意义。

??? ⑦阅读,要“入”,也要“出”。“入”是“出”的基础,不“入”则无所谓“出”;“出”是“入”的目的,不能“出”就失去阅读的价值与意义。既能“入”又能“出”,才是阅读者必须掌握的秘诀。

(1)本文的中心论点是什么?

(2)请简要分析本文的论证思路。

(3)下面这段文字放在本文的哪一段中最恰当?请说明理由。

??? 叶圣陶认为:“文字是一道桥梁,桥这边站着读者,桥那边站着作者。通过这一道桥梁,读者才和作者会面,不但会面,而且了解了作者的心情,和作者的心情相契合。”

(4)第⑤段中划线的词“这样”在文中指代什么?

(5)第④段主要运用了什么论证方法?有什么作用?

答案解析部分

一、积累与运用

1.答案: yí;pì;zhòu;duò;shú;rú;zhì;wàng

解析: 根据对汉字字音的积累答题,注意“颐、譬、滞、妄”的读音。

故答案为:yí;pì ; zhòu;? duò ; shú ; rú ; zhì ; wàng

【点评】本题考查给汉字注音的能力,字音要注意积累,同时要注意韵母和声母的正确结合,标调标在正确位置。www.21-cn-jy.com

2.答案:B

解析: 本题考查学生辨析字形的能力。辨析字形并准确书写出汉字,首先应注意从汉字的音、形、义三方面入手,读准字音,辨明字形,弄清字义。错误字词应改为:A锻炼;C腐草为萤;D辨别是非。 故答案为:B 【点评】本题考查学生辨析字形的能力。答题时应注意,字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。21*cnjy*com

3.答案: (1)视察 (2)辨别 (3)启迪 (4)懒惰

解析: (1)视察: 上级人员到下级机构或现场检查工作 。省察: 反省检查自己 。根据语境,应选用视察。 (2) 辨别:分辨两种或两种以上东西。辨认:分辨并认知某种东西。根据语境,应选用辨别。 (3) 启发:阐明事例,引起对方联想而有所领悟。启迪:开导,启发。“启迪”不针对具体,“启发”针对具体。“启发”较为通俗,“启迪”则比较正规。一般的场合、小的方面、较浅的知识理论,用“启发”。而正规的场合、大的方面、较深的知识理论,用“启迪 ”。根据语境,这里应选用启迪。 (4) 懒惰:中的懒、惰同义,都是懒的意思,所以懒惰只强调不肯去做。 懒散:当然也有懒惰,不肯去做的意思,但撇开相同语素“懒”来说,其有另外一层含义,就是“散”,漫无纪律,不受规矩的约束。根据语境应选用懒惰。

故答案为:视察;辨别;启迪;懒惰

【点评】本题考查运用词语的能力。此题应从词语的感彩方面辨析近义词的词义上的差别,意思辨清了,选用哪个词语就非常简单了。21·cn·jy·com

4.答案: D

解析: ABC三项,修改正确;

D项,修改不正确,语意是递进关系,关联词语应改为“不仅……而且……”。

故答案为:D。

【点评】本题考查病句的辨析及修改。解答时,首先明确病句的原因有成分残缺、成分赘余、搭配不当、用词不当、语序不当、结构混乱等。21教育网

5.答案: A

解析: A“这是谁说的话”是一个疑问句,应该用问号,只要选择问句中间用逗号。BCD使用正确。

故答案为:A

【点评】本题考查学生使用标点符号的能力。标点符号是平时学习和考试中经常涉及到的,因此必须熟练掌握常用的标点符号及其用法。考试时一般会以填空和选择两种形式出现,答题时,要结合语境内容选择合适的标点符号。

6.答案:C

解析:【分析】本段文字主要讲的是“好读书”的意义。首先明确观点:好读书这个习惯的养成是很重要的。接着从反面进行论证:不读书的坏处。然后再从正面进行论证,强调好读书的意义。根据以上的分析,最后得出⑤①③②④的答案。

故答案为:C。

【点评】本题考查句子排序,解答时,注意最主要的是要先找到首句或者是尾句,确定首句或尾句后再去找语句中相关(上下句出现相同的词语),依据内容再进行排列顺序。

7.答案:B

解析: 并列短语:词和词之间没有轻重主次之分,彼此地位平等。 偏正短语:前偏后正:“偏”修饰、限制“正”。动宾短语:动宾之间是支配与被支配、关涉与被关涉的关系.动词+宾语.。主谓短语:陈述与被陈述的关系.名词(代词)+动词(形容词)。 主语可以回答谓语“谁”、“什么”;谓语可以回答主语“怎么样”。B项有误,“牢记使命”是动宾短语,“批判精神”是偏正短语,“熟读精思”是并列短语。? 故答案为:B 【点评】本题考查对语文知识的掌握和辨析。答题时应注意,选项涉及词类、短语类型、病句辨析、排比修辞等,准确理解把握各个选项内容,把各个选项和相关常识进行比照对比,字斟句酌辨析正误。

8.答案:铭坚;历史;神农;女娲;黄帝;唐尧;虞舜

解析: 本题考查对文学常识和古代文化常识的掌握。 ①顾诵坤(1893年5月8日-1980年12月25日),字铭坚,号颉(jié)刚;小名双庆,笔名有余毅、铭坚等。汉人,江苏苏州人。中国现代著名历史学家、民俗学家,古史辨学派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人。 ②根据《庄子》、《纲鉴易知录》的说法,有巢氏、燧人氏、知生氏为三皇。五帝是以五行为代表的周期:伏羲(木)、神农(火)、黄帝(土)、少昊hào(金)、颛顼zhuān xū,(水);喾kù(木)、尧(火)、舜(土)、禹(金)、启。其中对中国文化进程影响比较大的,是伏羲、神农、黄帝、尧、舜、禹。这是一个由口耳相传到有文字纪年的过程。 故答案为:①铭坚;②历史;③神农;④女娲;⑤黄帝;⑥唐尧;⑦虞舜。 【点评】本题考查对文学常识和古代文化常识的掌握。答题时应注意,文学常识广义指涵盖文化的各种问题。包括作家、年代、作品、文学中的地理历史、各种典故和故事,也包括一般的人们众所周知的文学习惯。零散的文学常识就像是没有穿好的一大把针,只要有一根线将它们贯串起来,这些文学常识就显得非常系统了,这根线可以是时间、空间、风格、内容等。

二、问答题

9.答案: (1)示例:少上网,多读书;家庭要创造阅读的条件或氛围,家长要有意识地培养孩子读书的兴趣和习惯。 【版权所有:21教育】

解析: (1)结合材料内容分析,这个调查显示的是2017年我国人均纸质图书阅读量和人均电子书阅读量与2016年相比较的结论,由此看出2017年我国国民的阅读量比2016年略有增加。 (2)根据材料反应出来的问题提建议,认真阅读材料一,可以看出我们每天接触媒介的时间中,上网占的时间最长,而读书报站的时间较短,网民上网的主要活动是聊天,网上阅读占得比例很小,由此可以提出少上网,多读书的建议。认真阅读材料二,这是某地的一项调查,这个调查显示有近40%的家庭“三无一有”,大人和小孩也就是说每天一块看电视的时间远远超过一起读书的时间。由此可以提出如下的建议: 少上网,多读书;家庭要创造阅读的条件或氛围,家长要有意识地培养孩子读书的兴趣和习惯。

故答案为:?(1)示例:2017年我国国民的阅读量比2016年略有增加。 (2) 示例:少上网,多读书;家庭要创造阅读的条件或氛围,家长要有意识地培养孩子读书的兴趣和习惯。

【点评】(1)本题考查对材料的概括能力。做此类题需要学生在仔细阅读材料时,理解材料内容,利用归纳和概括的方法将各种关键词语进行整合,按照要求,形成答案。 (2)本题考查学生提出建议的语言表达能力。解答此题的关键是要读懂材料的内容,然后再针对材料所反映的问题有针对性地提出合理化的建议。

三、现代文阅读

10.答案:(1)治学必须有怀疑精神。 (2)提出了怀疑是从消极方面辨伪去妄的必需步骤以及怀疑是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件两个分论点,二者之间是递进关系。 (3)不能。这些词是为了强调所有的学问家都包括在内,都要善于经常怀疑、提问、评判、修正过去学者的学说,这是建立新学说的基本条件。这体现了议论文语言的严密性。 (4)对比论证,通过正反对比,突出“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”的重要性,使论证更有说服力。

解析: ⑴阅读文本,本文的标题只提出了本文议论的问题,即怀疑精神与做学问的关系问题,所以只是论题。根据这一论题,结合“这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件”“怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必要步骤,就是积极方面建设新学说,获得新发明,怀疑精神也是基本条件”这些内容可提炼出本文的论点为:治学必须有怀疑精神。

⑵通读全文,本文围绕中心论点,作者提出了怀疑是从消极方面辨伪去妄的必需步骤以及怀疑是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件两个分论点。从文章概括两个分论点的一句话运用的关联词看出来。这句话是“怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说,启迪新发明的基本条件。”采用的是表示递进关系的关联词语:“不仅……还……”,所以分论点之间是递进关系。据此理解作答。

⑶结合文章中的这个句子分析作答。本题的解答可以概括为:不能。这些词是为了强调所有的学问家都包括在内,都要善于经常怀疑、提问、评判、修正过去学者的学说,这是建立新学说的基本条件。如果去掉这些词则变成必须的,与客观事实不符,这些词语的运用体现了议论文语言的严密性。据此作答。

⑷论证方法的作用联系全文的中心论点和本论证方法所在文段中的分论点来阐述论证方法的作用,即阐述了什么问题,论证了什么观点。根据不同的论证方法用评价语,如“有力地证明”“形象生动地说明”等。这个句子通过“否则”一词就可以看出,语句运用了对比论证的方法,通过正反对比,突出“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”的重要性,使论证更有说服力。据此理解作答。

故答案为:⑴治学必须有怀疑精神。

⑵提出了怀疑是从消极方面辨伪去妄的必需步骤以及怀疑是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件两个分论点,二者之间是递进关系。

⑶不能。这些词是为了强调所有的学问家都包括在内,都要善于经常怀疑、提问、评判、修正过去学者的学说,这是建立新学说的基本条件。这体现了议论文语言的严密性。2·1·c·n·j·y

⑷对比论证,通过正反对比,突出“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”的重要性,使论证更有说服力。

【点评】⑴本题考查学生对论点的分析判断能力。论点是作者所持的观点,它是作者对所论述的问题提出的见解、主张和表示的态度。论点的提取方法有多种:有些议论文的题目就是论点;在文章的开头;在文章中间;在文章结尾。另外还要注意,论点的表述往往是一个判断句,是明确表明观点态度的句子。

⑵本题考查学生对分论点的理解及概括能力。在议论文中,论点有中心论点和分论点之分。分论点是从属于中心论点并为阐述中心论点服务的若干思想观点。在议论文中,分论点也很重要,各分论点也需要加以论证。凡经证明而立得住的分论点,也就成为论证中心的有力论据。

⑶本题考查议论文语言的准确严密性。做这类题,可以采用以下答题模式:不能+词语起修饰、限制作用+词语在文中含义(扣住论点和分论点)+去掉的后果+准确周密。

⑷本题考查学生对论证方法及其作用的理解能力。解答时首先要了解议论文有哪些论证方法及它们的特征,论证方法有举例论证、比喻论证、道理论证、对比论证等。

11.答案: (1)处理好阅读中的“入”与“出”,是读书取得效果的关键。(或:读书的精髓关键是处理好阅读中的“入”与“出”。或:既能“入”又能“出”,是阅读者必须掌握的秘诀。) (2)首先,提出文章中心论点;然后,从“入”与“出”两个方面分别分析论证了其在阅读中的意义和运用;最后,再一次明确中心论点。 (3)第②段,这段文字引用叶圣陶的话阐述了“读者通过文字和作者会面,了解作者心情,和作者心情相契合”的内容,与第②段所阐述的“阅读中的‘入’是触摸作者的内心,与其进行心灵的对话”的观点一致。 (4)指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐发、评价和质疑。(或:读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,要敢于并善于从书本中走出来。) (5)举例论证。通过举苏轼阅读陶渊明《饮酒》诗的事例,论证了“在熟读基础上的精思,确为‘入书’之妙诀”这个观点,使论证更具体、更具有说服力。

【点评】

解析:【分析】(1)在整体感知文章内容的基础上,首先分析题目,然后再分析开头和结尾。这篇文章的题目 “知入”与“知出”是这篇议论文的论题。第一段话首先用设问的方法提出自己的观点: 怎样读书才能取得效果?经验表明,处理好阅读中的“入”与“出”是关键所在。结尾段总结全文,再次强调这个观点: 既能“入”又能“出”,才是阅读者必须掌握的秘诀。据此答题即可。 (2)分析写作思路要逐段仔细阅读文章,梳理文章的内容。这篇文章第①段话提出本文的中心论点;第②③④段论述什么叫“如”及如何”入“的观点;第⑤⑥段论述什么叫”出“和如何”出“;最后一段总结全文,再次强调本文的中心论点。据此分析答题即可。 (3)解答此题的关键是要看这段话所表达的观点与文章中那段话所论述的观点一致。结合这段话和本文内容分析, 这段文字引用叶圣陶的话阐述了“读者通过文字和作者会面,了解作者心情,和作者心情相契合”的内容,与第②段所阐述的“阅读中的‘入’是触摸作者的内心,与其进行心灵的对话”的观点一致。 (4)“这样”是一个代词,其所代词的内容往往就在它的前面,结合这段话内容分析, 第⑤段中划线的词“这样”在文中指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐发、评价和质疑。(或:读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,要敢于并善于从书本中走出来。) (5)?在熟练掌握论证方法有关知识的基础上,再结合具体内容分析,结合本段内容分析,这段话首先提出本段的观点: 在熟读基础上精思,确为“入书”之妙诀。然后举苏轼阅读陶渊明《饮酒》诗的事例进行论证。因此,这段话运用了举例论证的方法,具体有力地证明了本段的观点。? 故答案为:(1) 处理好阅读中的“入”与“出”,是读书取得效果的关键。(或:读书的精髓关键是处理好阅读中的“入”与“出”。或:既能“入”又能“出”,是阅读者必须掌握的秘诀。) (2) 首先,提出文章中心论点;然后,从“入”与“出”两个方面分别分析论证了其在阅读中的意义和运用;最后,再一次明确中心论点。 (3) 第②段,这段文字引用叶圣陶的话阐述了“读者通过文字和作者会面,了解作者心情,和作者心情相契合”的内容,与第②段所阐述的“阅读中的‘入’是触摸作者的内心,与其进行心灵的对话”的观点一致。 (4) 指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐发、评价和质疑。(或:读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,要敢于并善于从书本中走出来。) (5) 举例论证。通过举苏轼阅读陶渊明《饮酒》诗的事例,论证了“在熟读基础上的精思,确为‘入书’之妙诀”这个观点,使论证更具体、更具有说服力。 【点评】(1)本题主要考查的是概括议论文论点的能力。论点是作者发表主要的集中的观点。中心论点通常在标题或文首或文尾的位置,联系全文找到作者概括性(提领或总结)的表达主要观点的“议论句”,即是论点,首先看标题,再看文首或文尾。答题时,要结合全文内容分析。 (2)此题考查分析议论文论证思路的能力。一般议论文的结构为:提出问题(引论)——分析问题(本论)——解决问题(结论)。分析议论文的论证思路,其实,就是在段落层次的基础上加上一些诸如“首先”、“然后”、“接着”、“最后”一类表承转启合关系的词语。做这类题目,尤其要注意开头结尾的表述。 (3)本题考查给议论文补充论据的能力。答题时,首先要明确本文的论点,然后再分析题目中所给的事例的具体内容,判断其与哪段的观点一致。 (4)本题考查理解文章内容的能力。此题比较容易,只要能在理解文章内容的基础上结合语境就能很顺利地找到答案。 (5)此题考查对论证方法及其作用的分析理解能力。解答此题,首先要了解常用的论证方法:举例论证,道理论证(引用论证),比喻论证,对比论证,类比论证等;然后认真研读所给内容,辨明其所运用的论证方法;最后围绕中心论点或本段论点,并结合这种论证方法本身的特点,分析其作用。

一、积累与运用(共8题;共29分)

1.给划线的字注音。

程颐 ________

譬如________

步骤 ________

懒惰 ________

塾师________

大儒 ________

停滞 ________

虚妄 ________

2.下列词语书写完全正确的一项是(??? )

A.?懒惰???? 锻练???? 折扣 ????不攻自破 B.?盲从? ???迷信 ????流俗? ???辨伪去妄 C.?大儒? ???停滞 ????墨守? ???腐草为莹 D.?步骤 ????修正 ????凶险 ????辩别是非21cnjy.com

3.请从括号内的词语中,选出一个最符合语境的填写在横线上。

(1)要知道实际的情形,只有靠自己亲身________(视察? 省察)。

(2)因怀疑而思索,因思索而________(辨认? 辨别)是非。

(3)怀疑是积极方面建设新学说、________(启示? 启迪)新发明的基本条件。

(4)对于别人的话,都不打折扣地承认,那是思想上的________(懒惰? 懒散)。

4.下列病句修改不正确的一项是(??? )

A.?临近考试,为了让自己浮躁的心沉静下来,我总喜欢在皎洁的月光下,仰望满天繁星。(把“满天繁星”改为“苍穹”) B.?在这次学校举办的“五四”文艺晚会上,同学们表演的节目大多以舞蹈为主,充分展示了他们青春的风采。(把“大多”删去) C.?我们之所以要阅读优秀的文学作品的原因,是因为阅读优秀的文学作品可以增长知识、提高修养、丰富情感。(把“的原因”删去) D.?予人玫瑰,不仅今天手留余香,但是明天也有可能得到别人回赠一个玫瑰园。(把“不仅……但是……”改为“虽然……但是……”)【来源:21·世纪·教育·网】

5.下列标点符号使用不正确的一项是(? )

A.?我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:这是谁说的话,最先见于何书? B.?法国的大哲学家笛卡儿也说:“我怀疑,所以我存在。” C.?孟子所谓“尽信书则不如无书”,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。 D.?只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。21·世纪*教育网

6.给下列句子排列顺序,最恰当的一项是(??? )

①如果根本不读书或者不喜欢读书,那么,无论说什么求甚解或不求甚解都毫无意义了。

②一定要好读书,这才有起码的发言权。

③因为不读书就不了解什么知识,不喜欢读也就不能用心去了解书中的道理。

④真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。

⑤应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。

A.?②③①⑤④???????????????????????B.?③①②⑤④???????????????????????C.?⑤①③②④???????????????????????D.?⑤②④①③

7.下列对语文知识的分析,不正确的一项是(??? )

A.?“我们重温《共产党宣言》,就是要深刻感悟和把握马克思主义真理力量,坚定马克思主义信仰”,句中划线的词依次是动词和名词。 B.?“牢记使命”“批判精神”“熟读精思”依次是动宾短语、主谓短语、并列短语。 C.?“在全国网络安全和信息化工作会议上,习近平总书记再次描画了网络强国的宏伟蓝图,指明了网信事业的前进方向”,这个句子没有语病。 D.?“对于过去学者的学说常常抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说”,运用了排比的修辞方法。21世纪教育网版权所有

8.文学常识填空。

①顾颉刚,字________,著名的________学家、民俗学家,古史辨学派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人。www-2-1-cnjy-com

②三皇指的是伏羲、________、________,五帝指的是________、颛顼、帝喾、________、________。

二、问答题(共1题;共5分)

9.学校正在开展以“爱阅读”为主题的综合性学习活动,请你积极参与并完成下列任务。

(1)阅读下面的材料,写出你从中得出的结论。 2-1-c-n-j-y

??? 中国新闻出版研究院的调查显示,2017年我国人均纸质图书阅读量为4.77本,比2016年增加0.38本;人均电子书阅读量为2.48本,比2016年增加0.13本。21*cnjy*com

答案:示例:2017年我国国民的阅读量比2016年略有增加。

(1)请根据下面两则材料,提出两条改善国民阅读现状的建议。

材料一:

材料二:某地所做的一项调查显示,有近40%的家庭“三无一有”:无文学书、无杂志、无报纸,有电视。大人和小孩每天一块看电视的时间可能超过一个小时,一起读书的时间却不到十五分钟。

三、现代文阅读(共2题;共45分)

10.阅读下面的文章,完成下列小题。

怀疑与学问???

??? 学问的基础是事实和证据。学问的基础是事实和证据。事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠。譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠。要知道实际的情形,只有靠己亲自去观察。要知道实际的情形,只有靠己亲自去观察。做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实证据;但这种证据有时候不能亲自见到,便只能靠别人的传说了。做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实证据;但这种证据有时候不能亲自见到,便只能靠别人的传说了。【出处:21教育名师】

??? 我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。我们信它,因为它「是」;不信它,因为它「非」。我们信它,因为它「是」;不信它,因为它「非」。这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件。这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件。我们听说古代有三有三皇五帝,便要问:这是谁说的话?我们听说古代有三有三皇五帝,便要问:这是谁说的话?最先见於何书?最先见于何书?书是何时人著的?书是何时人着的?著者何以知道?著者何以知道?我们又听说「腐草为萤」,便要问:死了的植物如何会变飞动的甲虫?我们又听说「腐草为萤」,便要问:死了的植物如何会变飞动的甲虫?有什麼科学根据?有什么科学根据?我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

??? 我们对於不论哪一本书,哪一种学问,都要先经过怀疑,因怀疑而思索,因思索而辨别是非。我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要先经过怀疑,因怀疑而思索,因思索而辨别是非。经过怀疑、思索、辨别三个步骤以后,那本书才是我的书,那种学问才是我的学问。经过怀疑、思索、辨别三个步骤以后,那本书才是我的书,那种学问才是我的学问。否则便是盲从,便是迷信。否则便是盲从,便是迷信。孟子所谓「尽信书不如无书」,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。孟子所谓「尽信书不如无书」,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。21教育名师原创作品

??? 怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必要步骤,就是积极方面建设新学说,获得新发明,怀疑精神也是基本条件。怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必要步骤,就是积极方面建设新学说,获得新发明,怀疑精神也是基本条件。对於别人的话都不打折扣的承认,那是思想上的躲懒。对于别人的话都不打折扣的承认,那是思想上的躲懒。这样的脑筋永远是被动的,永远不能做学问。这样的脑筋永远是被动的,永远不能做学问。只有常常怀疑,常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。只有常常怀疑,常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。在不断的发问和求解中,一切学问才会进步,许多大学问家大哲学家都是从怀疑中锻鍊出来的。在不断的发问和求解中,一切学问才会进步,许多大学问家大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的。清代的一位大学问家戴震,幼时读朱子的《大学·章句》,便问《大学》是何时的书,朱子是何时的人。清代的一位大学问家戴震,幼时读朱子的《大学·章句》,便问《大学》是何时的书,朱子是何时的人。塾师告诉他《大学》是周代的书,朱子是宋代的大儒,他便问宋代的人如何能知道一千多年前的著者的意思。塾师告诉他《大学》是周代的书,朱子是宋代的大儒,他便问宋代的人如何能知道一千多年前的著者的意思。法国的大哲学家笛卡儿也说:「我怀疑,所以我存在。」他的哲学就建设在对於万事万物的怀疑和明辨上。法国的大哲学家笛卡儿也说:「我怀疑,所以我存在。」他的哲学就建设在对于万事万物的怀疑和明辨上。一切学问家,不但对於流俗传说,就是对於过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说。一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说。要这样才能有更新更善的学说产生。要这样才能有更新更善的学说产生。古往今来,科学上新的发明,哲学上新的理论,美术上新的作风,都是这样来的。古往今来,科学上新的发明,哲学上新的理论,美术上新的作风,都是这样来的。如果后来的学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术就停滞了,人类的文化也就不会进步了。如果后来的学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术就停滞了,人类的文化也就不会进步了。

(1)本文的中心论点是什么?

(2)围绕中心论点,作者提出了哪几个分论点?分论点之间是什么关系?

(3)“一切学问家,不但对于流俗传说……要这样才能有更新更善的学说产生”中的“一切”和四个“常常”能删去吗?为什么?

(4)“因怀疑而思索,因思索而辨别是非;经过‘怀疑’‘思索’‘辨别’三步以后,那本书才是自己的书,那种学问才是自己的学问。否则便是盲从,便是迷信”一句运用了什么论证方法?有什么作用?

11.阅读下文,回答问题。

“知入”与“知出”

张运辅

??? ①怎样读书才能取得效果?经验表明,处理好阅读中的“入”与“出”是关键所在。南宋学者陈善云:“读书须知出入法。见得亲切,此是入书法;用得透脱,此是出书法。”此论道出了读书的精髓。

??? ②阅读中的“入”,是指对所读之书全身心融入,潜心对其进行研读与探索。就是读者通过文字去触摸作者的内心,与其进行心灵的对话。如此“入书”,方可“见得亲切”,实现双方心情的“契合”。

??? ③在阅读中怎样“入”呢?一个方法是坚持“精思”。朱熹认为:“大抵观书先须熟读,使其言皆若出于吾之口。继以精思,使其意皆若出于吾之心,然后可以有得尔。”就是说阅读要慢嚼细咽,通过揣摩语言,达到把握文章内容、体悟作品意蕴与情趣之目的。【来源:21cnj*y.co*m】

??? ④在熟读基础上精思,确为“入书”之妙诀。苏轼读陶渊明《饮酒》诗后写道:“‘采菊东篱下,悠然见南山’,因采菊而见山,境与意会,此句最有妙处。近岁俗本皆作‘望南山’,则此一篇神气都索然矣。”苏轼发现“望”与“见”虽一字之差,但意境全异。何故?盖因陶诗所表达的是辞官归田后的喜悦之情,故用“见”字来表达悠然自得之感。若改为“望”,变为主动寻求,不但破坏了全诗的意境,而且也与陶渊明的节操相悖。苏轼的体会,表明他对全诗意蕴和诗人的心境都有了深刻认识;这种认识若离开了对全诗全身心的“入”,离开反复思索,是无法达到的。

??? ⑤阅读中的“出”,是指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐发、评价和质疑。哲学家叔本华就主张读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,要敢于并善于从书本中走出来。这样读书,方可避免“是别人在代替我们思想,我们只不过重复他的思想活动的过程而已”;方可在读后能解其意、识其旨、得其要,真正做到“用得透脱”。

??? ⑥鲁迅早年读过不少进化论书籍,曾一度相信社会进化论:“总以为将来必胜于过去,青年必胜于老年。”后来,他在生活中发现了青年们在阶级斗争中分化的事实,“目睹了同是青年,则分成两大阵营,或则投身告密,或则助官捕人的事实,我的思路因此轰毁”。就这样,他对这种理论产生了怀疑,并由此发现其诸多偏颇和谬误。于是,他摒弃了从书本中得到的旧认识、旧观点,在斗争中树立了历史唯物主义的认识论和方法论。他的这段经历和思想转化过程,对于阅读时怎样“出”于书,怎样“用得透脱”,很有启示意义。

??? ⑦阅读,要“入”,也要“出”。“入”是“出”的基础,不“入”则无所谓“出”;“出”是“入”的目的,不能“出”就失去阅读的价值与意义。既能“入”又能“出”,才是阅读者必须掌握的秘诀。

(1)本文的中心论点是什么?

(2)请简要分析本文的论证思路。

(3)下面这段文字放在本文的哪一段中最恰当?请说明理由。

??? 叶圣陶认为:“文字是一道桥梁,桥这边站着读者,桥那边站着作者。通过这一道桥梁,读者才和作者会面,不但会面,而且了解了作者的心情,和作者的心情相契合。”

(4)第⑤段中划线的词“这样”在文中指代什么?

(5)第④段主要运用了什么论证方法?有什么作用?

答案解析部分

一、积累与运用

1.答案: yí;pì;zhòu;duò;shú;rú;zhì;wàng

解析: 根据对汉字字音的积累答题,注意“颐、譬、滞、妄”的读音。

故答案为:yí;pì ; zhòu;? duò ; shú ; rú ; zhì ; wàng

【点评】本题考查给汉字注音的能力,字音要注意积累,同时要注意韵母和声母的正确结合,标调标在正确位置。www.21-cn-jy.com

2.答案:B

解析: 本题考查学生辨析字形的能力。辨析字形并准确书写出汉字,首先应注意从汉字的音、形、义三方面入手,读准字音,辨明字形,弄清字义。错误字词应改为:A锻炼;C腐草为萤;D辨别是非。 故答案为:B 【点评】本题考查学生辨析字形的能力。答题时应注意,字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。21*cnjy*com

3.答案: (1)视察 (2)辨别 (3)启迪 (4)懒惰

解析: (1)视察: 上级人员到下级机构或现场检查工作 。省察: 反省检查自己 。根据语境,应选用视察。 (2) 辨别:分辨两种或两种以上东西。辨认:分辨并认知某种东西。根据语境,应选用辨别。 (3) 启发:阐明事例,引起对方联想而有所领悟。启迪:开导,启发。“启迪”不针对具体,“启发”针对具体。“启发”较为通俗,“启迪”则比较正规。一般的场合、小的方面、较浅的知识理论,用“启发”。而正规的场合、大的方面、较深的知识理论,用“启迪 ”。根据语境,这里应选用启迪。 (4) 懒惰:中的懒、惰同义,都是懒的意思,所以懒惰只强调不肯去做。 懒散:当然也有懒惰,不肯去做的意思,但撇开相同语素“懒”来说,其有另外一层含义,就是“散”,漫无纪律,不受规矩的约束。根据语境应选用懒惰。

故答案为:视察;辨别;启迪;懒惰

【点评】本题考查运用词语的能力。此题应从词语的感彩方面辨析近义词的词义上的差别,意思辨清了,选用哪个词语就非常简单了。21·cn·jy·com

4.答案: D

解析: ABC三项,修改正确;

D项,修改不正确,语意是递进关系,关联词语应改为“不仅……而且……”。

故答案为:D。

【点评】本题考查病句的辨析及修改。解答时,首先明确病句的原因有成分残缺、成分赘余、搭配不当、用词不当、语序不当、结构混乱等。21教育网

5.答案: A

解析: A“这是谁说的话”是一个疑问句,应该用问号,只要选择问句中间用逗号。BCD使用正确。

故答案为:A

【点评】本题考查学生使用标点符号的能力。标点符号是平时学习和考试中经常涉及到的,因此必须熟练掌握常用的标点符号及其用法。考试时一般会以填空和选择两种形式出现,答题时,要结合语境内容选择合适的标点符号。

6.答案:C

解析:【分析】本段文字主要讲的是“好读书”的意义。首先明确观点:好读书这个习惯的养成是很重要的。接着从反面进行论证:不读书的坏处。然后再从正面进行论证,强调好读书的意义。根据以上的分析,最后得出⑤①③②④的答案。

故答案为:C。

【点评】本题考查句子排序,解答时,注意最主要的是要先找到首句或者是尾句,确定首句或尾句后再去找语句中相关(上下句出现相同的词语),依据内容再进行排列顺序。

7.答案:B

解析: 并列短语:词和词之间没有轻重主次之分,彼此地位平等。 偏正短语:前偏后正:“偏”修饰、限制“正”。动宾短语:动宾之间是支配与被支配、关涉与被关涉的关系.动词+宾语.。主谓短语:陈述与被陈述的关系.名词(代词)+动词(形容词)。 主语可以回答谓语“谁”、“什么”;谓语可以回答主语“怎么样”。B项有误,“牢记使命”是动宾短语,“批判精神”是偏正短语,“熟读精思”是并列短语。? 故答案为:B 【点评】本题考查对语文知识的掌握和辨析。答题时应注意,选项涉及词类、短语类型、病句辨析、排比修辞等,准确理解把握各个选项内容,把各个选项和相关常识进行比照对比,字斟句酌辨析正误。

8.答案:铭坚;历史;神农;女娲;黄帝;唐尧;虞舜

解析: 本题考查对文学常识和古代文化常识的掌握。 ①顾诵坤(1893年5月8日-1980年12月25日),字铭坚,号颉(jié)刚;小名双庆,笔名有余毅、铭坚等。汉人,江苏苏州人。中国现代著名历史学家、民俗学家,古史辨学派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人。 ②根据《庄子》、《纲鉴易知录》的说法,有巢氏、燧人氏、知生氏为三皇。五帝是以五行为代表的周期:伏羲(木)、神农(火)、黄帝(土)、少昊hào(金)、颛顼zhuān xū,(水);喾kù(木)、尧(火)、舜(土)、禹(金)、启。其中对中国文化进程影响比较大的,是伏羲、神农、黄帝、尧、舜、禹。这是一个由口耳相传到有文字纪年的过程。 故答案为:①铭坚;②历史;③神农;④女娲;⑤黄帝;⑥唐尧;⑦虞舜。 【点评】本题考查对文学常识和古代文化常识的掌握。答题时应注意,文学常识广义指涵盖文化的各种问题。包括作家、年代、作品、文学中的地理历史、各种典故和故事,也包括一般的人们众所周知的文学习惯。零散的文学常识就像是没有穿好的一大把针,只要有一根线将它们贯串起来,这些文学常识就显得非常系统了,这根线可以是时间、空间、风格、内容等。

二、问答题

9.答案: (1)示例:少上网,多读书;家庭要创造阅读的条件或氛围,家长要有意识地培养孩子读书的兴趣和习惯。 【版权所有:21教育】

解析: (1)结合材料内容分析,这个调查显示的是2017年我国人均纸质图书阅读量和人均电子书阅读量与2016年相比较的结论,由此看出2017年我国国民的阅读量比2016年略有增加。 (2)根据材料反应出来的问题提建议,认真阅读材料一,可以看出我们每天接触媒介的时间中,上网占的时间最长,而读书报站的时间较短,网民上网的主要活动是聊天,网上阅读占得比例很小,由此可以提出少上网,多读书的建议。认真阅读材料二,这是某地的一项调查,这个调查显示有近40%的家庭“三无一有”,大人和小孩也就是说每天一块看电视的时间远远超过一起读书的时间。由此可以提出如下的建议: 少上网,多读书;家庭要创造阅读的条件或氛围,家长要有意识地培养孩子读书的兴趣和习惯。

故答案为:?(1)示例:2017年我国国民的阅读量比2016年略有增加。 (2) 示例:少上网,多读书;家庭要创造阅读的条件或氛围,家长要有意识地培养孩子读书的兴趣和习惯。

【点评】(1)本题考查对材料的概括能力。做此类题需要学生在仔细阅读材料时,理解材料内容,利用归纳和概括的方法将各种关键词语进行整合,按照要求,形成答案。 (2)本题考查学生提出建议的语言表达能力。解答此题的关键是要读懂材料的内容,然后再针对材料所反映的问题有针对性地提出合理化的建议。

三、现代文阅读

10.答案:(1)治学必须有怀疑精神。 (2)提出了怀疑是从消极方面辨伪去妄的必需步骤以及怀疑是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件两个分论点,二者之间是递进关系。 (3)不能。这些词是为了强调所有的学问家都包括在内,都要善于经常怀疑、提问、评判、修正过去学者的学说,这是建立新学说的基本条件。这体现了议论文语言的严密性。 (4)对比论证,通过正反对比,突出“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”的重要性,使论证更有说服力。

解析: ⑴阅读文本,本文的标题只提出了本文议论的问题,即怀疑精神与做学问的关系问题,所以只是论题。根据这一论题,结合“这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件”“怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必要步骤,就是积极方面建设新学说,获得新发明,怀疑精神也是基本条件”这些内容可提炼出本文的论点为:治学必须有怀疑精神。

⑵通读全文,本文围绕中心论点,作者提出了怀疑是从消极方面辨伪去妄的必需步骤以及怀疑是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件两个分论点。从文章概括两个分论点的一句话运用的关联词看出来。这句话是“怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说,启迪新发明的基本条件。”采用的是表示递进关系的关联词语:“不仅……还……”,所以分论点之间是递进关系。据此理解作答。

⑶结合文章中的这个句子分析作答。本题的解答可以概括为:不能。这些词是为了强调所有的学问家都包括在内,都要善于经常怀疑、提问、评判、修正过去学者的学说,这是建立新学说的基本条件。如果去掉这些词则变成必须的,与客观事实不符,这些词语的运用体现了议论文语言的严密性。据此作答。

⑷论证方法的作用联系全文的中心论点和本论证方法所在文段中的分论点来阐述论证方法的作用,即阐述了什么问题,论证了什么观点。根据不同的论证方法用评价语,如“有力地证明”“形象生动地说明”等。这个句子通过“否则”一词就可以看出,语句运用了对比论证的方法,通过正反对比,突出“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”的重要性,使论证更有说服力。据此理解作答。

故答案为:⑴治学必须有怀疑精神。

⑵提出了怀疑是从消极方面辨伪去妄的必需步骤以及怀疑是从积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件两个分论点,二者之间是递进关系。

⑶不能。这些词是为了强调所有的学问家都包括在内,都要善于经常怀疑、提问、评判、修正过去学者的学说,这是建立新学说的基本条件。这体现了议论文语言的严密性。2·1·c·n·j·y

⑷对比论证,通过正反对比,突出“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”的重要性,使论证更有说服力。

【点评】⑴本题考查学生对论点的分析判断能力。论点是作者所持的观点,它是作者对所论述的问题提出的见解、主张和表示的态度。论点的提取方法有多种:有些议论文的题目就是论点;在文章的开头;在文章中间;在文章结尾。另外还要注意,论点的表述往往是一个判断句,是明确表明观点态度的句子。

⑵本题考查学生对分论点的理解及概括能力。在议论文中,论点有中心论点和分论点之分。分论点是从属于中心论点并为阐述中心论点服务的若干思想观点。在议论文中,分论点也很重要,各分论点也需要加以论证。凡经证明而立得住的分论点,也就成为论证中心的有力论据。

⑶本题考查议论文语言的准确严密性。做这类题,可以采用以下答题模式:不能+词语起修饰、限制作用+词语在文中含义(扣住论点和分论点)+去掉的后果+准确周密。

⑷本题考查学生对论证方法及其作用的理解能力。解答时首先要了解议论文有哪些论证方法及它们的特征,论证方法有举例论证、比喻论证、道理论证、对比论证等。

11.答案: (1)处理好阅读中的“入”与“出”,是读书取得效果的关键。(或:读书的精髓关键是处理好阅读中的“入”与“出”。或:既能“入”又能“出”,是阅读者必须掌握的秘诀。) (2)首先,提出文章中心论点;然后,从“入”与“出”两个方面分别分析论证了其在阅读中的意义和运用;最后,再一次明确中心论点。 (3)第②段,这段文字引用叶圣陶的话阐述了“读者通过文字和作者会面,了解作者心情,和作者心情相契合”的内容,与第②段所阐述的“阅读中的‘入’是触摸作者的内心,与其进行心灵的对话”的观点一致。 (4)指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐发、评价和质疑。(或:读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,要敢于并善于从书本中走出来。) (5)举例论证。通过举苏轼阅读陶渊明《饮酒》诗的事例,论证了“在熟读基础上的精思,确为‘入书’之妙诀”这个观点,使论证更具体、更具有说服力。

【点评】

解析:【分析】(1)在整体感知文章内容的基础上,首先分析题目,然后再分析开头和结尾。这篇文章的题目 “知入”与“知出”是这篇议论文的论题。第一段话首先用设问的方法提出自己的观点: 怎样读书才能取得效果?经验表明,处理好阅读中的“入”与“出”是关键所在。结尾段总结全文,再次强调这个观点: 既能“入”又能“出”,才是阅读者必须掌握的秘诀。据此答题即可。 (2)分析写作思路要逐段仔细阅读文章,梳理文章的内容。这篇文章第①段话提出本文的中心论点;第②③④段论述什么叫“如”及如何”入“的观点;第⑤⑥段论述什么叫”出“和如何”出“;最后一段总结全文,再次强调本文的中心论点。据此分析答题即可。 (3)解答此题的关键是要看这段话所表达的观点与文章中那段话所论述的观点一致。结合这段话和本文内容分析, 这段文字引用叶圣陶的话阐述了“读者通过文字和作者会面,了解作者心情,和作者心情相契合”的内容,与第②段所阐述的“阅读中的‘入’是触摸作者的内心,与其进行心灵的对话”的观点一致。 (4)“这样”是一个代词,其所代词的内容往往就在它的前面,结合这段话内容分析, 第⑤段中划线的词“这样”在文中指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐发、评价和质疑。(或:读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,要敢于并善于从书本中走出来。) (5)?在熟练掌握论证方法有关知识的基础上,再结合具体内容分析,结合本段内容分析,这段话首先提出本段的观点: 在熟读基础上精思,确为“入书”之妙诀。然后举苏轼阅读陶渊明《饮酒》诗的事例进行论证。因此,这段话运用了举例论证的方法,具体有力地证明了本段的观点。? 故答案为:(1) 处理好阅读中的“入”与“出”,是读书取得效果的关键。(或:读书的精髓关键是处理好阅读中的“入”与“出”。或:既能“入”又能“出”,是阅读者必须掌握的秘诀。) (2) 首先,提出文章中心论点;然后,从“入”与“出”两个方面分别分析论证了其在阅读中的意义和运用;最后,再一次明确中心论点。 (3) 第②段,这段文字引用叶圣陶的话阐述了“读者通过文字和作者会面,了解作者心情,和作者心情相契合”的内容,与第②段所阐述的“阅读中的‘入’是触摸作者的内心,与其进行心灵的对话”的观点一致。 (4) 指读者能站在更高层次,对所读之书做出分析判断,能从新的角度进行阐发、评价和质疑。(或:读书要与书本拉开距离,不要“入”书过度,要敢于并善于从书本中走出来。) (5) 举例论证。通过举苏轼阅读陶渊明《饮酒》诗的事例,论证了“在熟读基础上的精思,确为‘入书’之妙诀”这个观点,使论证更具体、更具有说服力。 【点评】(1)本题主要考查的是概括议论文论点的能力。论点是作者发表主要的集中的观点。中心论点通常在标题或文首或文尾的位置,联系全文找到作者概括性(提领或总结)的表达主要观点的“议论句”,即是论点,首先看标题,再看文首或文尾。答题时,要结合全文内容分析。 (2)此题考查分析议论文论证思路的能力。一般议论文的结构为:提出问题(引论)——分析问题(本论)——解决问题(结论)。分析议论文的论证思路,其实,就是在段落层次的基础上加上一些诸如“首先”、“然后”、“接着”、“最后”一类表承转启合关系的词语。做这类题目,尤其要注意开头结尾的表述。 (3)本题考查给议论文补充论据的能力。答题时,首先要明确本文的论点,然后再分析题目中所给的事例的具体内容,判断其与哪段的观点一致。 (4)本题考查理解文章内容的能力。此题比较容易,只要能在理解文章内容的基础上结合语境就能很顺利地找到答案。 (5)此题考查对论证方法及其作用的分析理解能力。解答此题,首先要了解常用的论证方法:举例论证,道理论证(引用论证),比喻论证,对比论证,类比论证等;然后认真研读所给内容,辨明其所运用的论证方法;最后围绕中心论点或本段论点,并结合这种论证方法本身的特点,分析其作用。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)