商务星球版地理七上 2.2 地形图的判读 课件(40张PPT)

文档属性

| 名称 | 商务星球版地理七上 2.2 地形图的判读 课件(40张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2019-11-14 09:35:17 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。第2课地形图的判读1、说地位

地图是学习地理的第二双眼睛,是地理教学的重要环节,地形图分析是以后学习中国地理、世界地理的的重要基础。

2、说课标

根据初中地理课标要求,学生能由实际具体情况选择常用地图,查找所需要的地理信息,养成在日常生活中运用地图的习惯。本节课就是要求学生能根据实际地形图为生活和生产服务。

3、说内容

本节课内容是商务星球版地理七上第二章第二节地地形图判读部分。这节课的内容包括掌握海拔、相对高度的概念、理解等高线地形图的概念和掌握判读方法。说教材(1)知识目标:

a.掌握地面高度的计算方法,即海拔和相对高度。

b.理解等高线的概念,等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系。

c.在等高线地形图上识别山体的不同部位。 (2)能力目标:

学会在地图上判断地势的高低起伏和坡度陡缓的关系,在等高线图上识别山地不同部位。 (3)情感态度价值观:

认识局部地形的丰富性,热爱自然,学习对生活有用的地理,对终身发展有用的地理。教学目标教学重点:

根据等高线数值大小辨别地势高低;根据等高线疏密辨别坡度陡缓。

教学难点:

在等高线地形图上识别地表的各种基本形态,并会综合应用。 教学重难点教学方法:

以图片引导为主,运用观察法、对比法

启发式教学原则进行教学;适时地组织学生进行讨论并引导学生拓展。

学习方法:

小组合作,动手制作,观察对比,对现象尝试合理解释,并进行小组交流。说教法学法 教学过程1、导入新课(3分钟)

2、出示目标(2分钟)

3、展示内容( 20分钟)

4、课堂小结(5分钟)

5、课堂反馈(8分钟)

6、作业布置(2分钟)展示内容①教师自制山体模型。 ?

②学生4人一个小组,每组一盒橡皮泥。

1、小组展示课前布置的作业:以小组为单位,用橡皮泥捏制五种地形类型,并加以对比说明。?

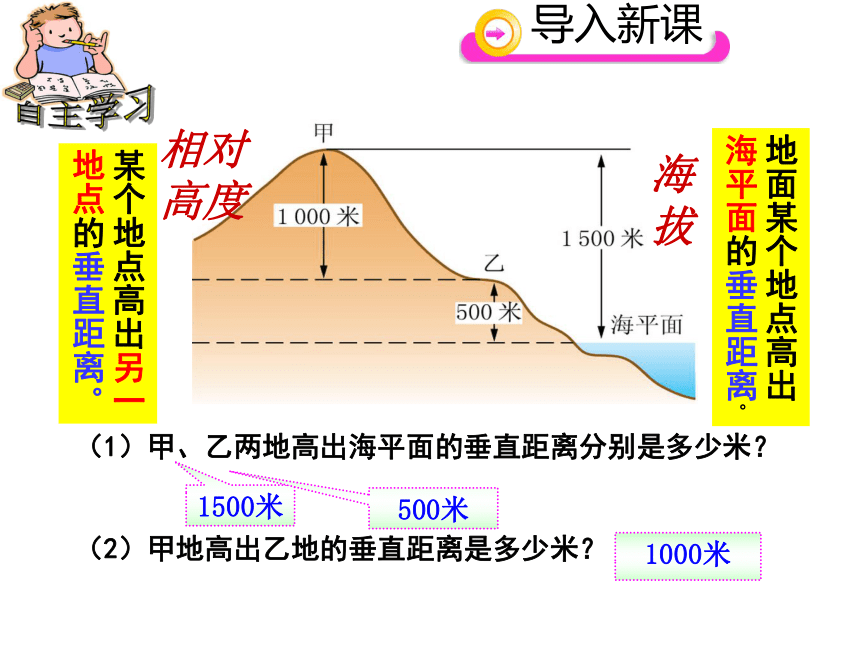

2、教师展示一组山体地形模型。?1、理解海拔、相对高度的概念。

2、掌握判读等高线地形图坡度的方法。

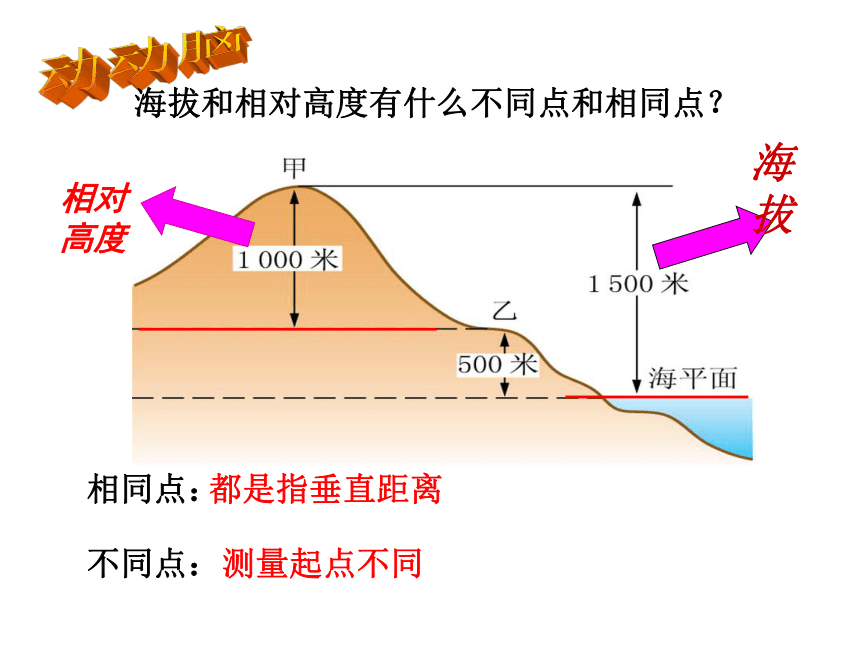

3、掌握六种常见的等高线地形图的判读方法,并会综合应用。出示目标(1)甲、乙两地高出海平面的垂直距离分别是多少米?1500米500米1000米自主学习海拔相对高度地面某个地点高出海平面的垂直距离。(2)甲地高出乙地的垂直距离是多少米?

某个地点高出另一地点的垂直距离。导入新课动动脑海拔和相对高度有什么不同点和相同点?都是指垂直距离测量起点不同相同点:不同点:海拔相对高度常见的陆地地形地形是指地表各种各样的形态。丘陵山地平原高原盆地山 地

海拔在500米以上、崎岖不平、呈条带状分布的地形区。 高 原 较大范围的、较平坦的、海拔在500米以上的地形区。丘 陵 海拔在200~500米之间、崎岖不平的地形区。盆 地 中间低、但较平坦、四周相对较高、但相对崎岖的地形区。平 原 海拔在200米以下、相对较平坦的地形。读课本24页图2.11,填表说出五种地形的差异。小结:五种地形的差异主要表现在 和 两个方面。 海拔相对高度自主学习超过500米低于500米不一定低于200米平坦,边缘部分陡峭 起伏大坡度陡(山高谷深)起伏小,坡度和缓中间低四周高平坦超过500米 (二)等高线地形图等高线——

地面上海拔高度相同的各点的连线 等高线原理等高线 。坡陡的地方坡缓的地方等高线 。密集稀疏山甲乙

甲乙哪条登山路线省力些?为什么?

甲省力。

因为甲路线上的等高线稀疏,是缓坡。陡崖学以致用陡密疏缓认识山体的不同部位山地不同部位的等高线示意图:山峰山顶(山峰)——

闭合等高线的最内层

等高线海拔外低内高山脊山脊——

(山的高处像脊

梁骨似的高起部分)

等高线向低处凸出山谷山谷——

等高线向高处凸出

A图表示的地形部位C图表示的地形部位是 山脊 山谷 “ 低脊高谷”鞍部鞍部——

两山峰之间相对平缓的部位

两组闭合等高线中间部位 断崖陡崖(断崖)——

等高线重叠的地方 课堂小结▲等高线数值最大的地方,闭合曲线中心(点)等高线向低处弯曲

等高线向高处弯曲 两个山顶之间低地(点) 等高线重合的地方(线) 课堂小结写出左图中字母代表的地形类型名称:

A ;

C ;

D ;

E ;

F . 快速抢答山顶山脊山谷鞍部陡崖课堂反馈100100200200300300山顶盆地甲乙临摹一幅等高线地形图。作业布置

地图是学习地理的第二双眼睛,是地理教学的重要环节,地形图分析是以后学习中国地理、世界地理的的重要基础。

2、说课标

根据初中地理课标要求,学生能由实际具体情况选择常用地图,查找所需要的地理信息,养成在日常生活中运用地图的习惯。本节课就是要求学生能根据实际地形图为生活和生产服务。

3、说内容

本节课内容是商务星球版地理七上第二章第二节地地形图判读部分。这节课的内容包括掌握海拔、相对高度的概念、理解等高线地形图的概念和掌握判读方法。说教材(1)知识目标:

a.掌握地面高度的计算方法,即海拔和相对高度。

b.理解等高线的概念,等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系。

c.在等高线地形图上识别山体的不同部位。 (2)能力目标:

学会在地图上判断地势的高低起伏和坡度陡缓的关系,在等高线图上识别山地不同部位。 (3)情感态度价值观:

认识局部地形的丰富性,热爱自然,学习对生活有用的地理,对终身发展有用的地理。教学目标教学重点:

根据等高线数值大小辨别地势高低;根据等高线疏密辨别坡度陡缓。

教学难点:

在等高线地形图上识别地表的各种基本形态,并会综合应用。 教学重难点教学方法:

以图片引导为主,运用观察法、对比法

启发式教学原则进行教学;适时地组织学生进行讨论并引导学生拓展。

学习方法:

小组合作,动手制作,观察对比,对现象尝试合理解释,并进行小组交流。说教法学法 教学过程1、导入新课(3分钟)

2、出示目标(2分钟)

3、展示内容( 20分钟)

4、课堂小结(5分钟)

5、课堂反馈(8分钟)

6、作业布置(2分钟)展示内容①教师自制山体模型。 ?

②学生4人一个小组,每组一盒橡皮泥。

1、小组展示课前布置的作业:以小组为单位,用橡皮泥捏制五种地形类型,并加以对比说明。?

2、教师展示一组山体地形模型。?1、理解海拔、相对高度的概念。

2、掌握判读等高线地形图坡度的方法。

3、掌握六种常见的等高线地形图的判读方法,并会综合应用。出示目标(1)甲、乙两地高出海平面的垂直距离分别是多少米?1500米500米1000米自主学习海拔相对高度地面某个地点高出海平面的垂直距离。(2)甲地高出乙地的垂直距离是多少米?

某个地点高出另一地点的垂直距离。导入新课动动脑海拔和相对高度有什么不同点和相同点?都是指垂直距离测量起点不同相同点:不同点:海拔相对高度常见的陆地地形地形是指地表各种各样的形态。丘陵山地平原高原盆地山 地

海拔在500米以上、崎岖不平、呈条带状分布的地形区。 高 原 较大范围的、较平坦的、海拔在500米以上的地形区。丘 陵 海拔在200~500米之间、崎岖不平的地形区。盆 地 中间低、但较平坦、四周相对较高、但相对崎岖的地形区。平 原 海拔在200米以下、相对较平坦的地形。读课本24页图2.11,填表说出五种地形的差异。小结:五种地形的差异主要表现在 和 两个方面。 海拔相对高度自主学习超过500米低于500米不一定低于200米平坦,边缘部分陡峭 起伏大坡度陡(山高谷深)起伏小,坡度和缓中间低四周高平坦超过500米 (二)等高线地形图等高线——

地面上海拔高度相同的各点的连线 等高线原理等高线 。坡陡的地方坡缓的地方等高线 。密集稀疏山甲乙

甲乙哪条登山路线省力些?为什么?

甲省力。

因为甲路线上的等高线稀疏,是缓坡。陡崖学以致用陡密疏缓认识山体的不同部位山地不同部位的等高线示意图:山峰山顶(山峰)——

闭合等高线的最内层

等高线海拔外低内高山脊山脊——

(山的高处像脊

梁骨似的高起部分)

等高线向低处凸出山谷山谷——

等高线向高处凸出

A图表示的地形部位C图表示的地形部位是 山脊 山谷 “ 低脊高谷”鞍部鞍部——

两山峰之间相对平缓的部位

两组闭合等高线中间部位 断崖陡崖(断崖)——

等高线重叠的地方 课堂小结▲等高线数值最大的地方,闭合曲线中心(点)等高线向低处弯曲

等高线向高处弯曲 两个山顶之间低地(点) 等高线重合的地方(线) 课堂小结写出左图中字母代表的地形类型名称:

A ;

C ;

D ;

E ;

F . 快速抢答山顶山脊山谷鞍部陡崖课堂反馈100100200200300300山顶盆地甲乙临摹一幅等高线地形图。作业布置