五年级上册科学教案 -4.1 我们的小缆车 教科版

文档属性

| 名称 | 五年级上册科学教案 -4.1 我们的小缆车 教科版 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-11-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《我们的小缆车》教学设计

教材分析:

《我们的小缆车》是小学科学教科版五年级上册《运动和力》单元的第一课。教材通过让学生研究小缆车,从而认识重力;同时,了解重力小车的装置中,铁垫圈有重量,绳子对小车也可以产生一个水平方向的拉力,改变了铁垫圈的数量,就改变了重力的大小;之后,通过实验验证得出结论:一定的拉力能够使静止的小车运动起来,拉力越大,小车运动得越快。学习本课内容,是为学习本单元后面各课有关力和运动的内容,如深入研究弹力、摩擦力等奠定基础。

学情分析:

学生对于运动和力并不陌生,在生活中有感性认识。他们认为,有的物体静止,有的物体运动,物体因为受到力的作用从静止开始运动,因为力的作用而保持运动,因为失去了力的作用而慢慢停下来,在这些认识中,有些是正确的,有些是错误的,因此,在学生原有的认知基础上,探究拉力大小和小车运动的关系,是本节课的重点。同时从认知心理学来看,五年级的学生好奇心强,喜欢动手实验,但由于探究能力有限,因此,设计实验探究拉力大小和小车运动的关系也是本节课的难点。

教学目标:

1、通过亲身体验,感知重力是物体由于地球吸引而受到的向下的拉力。

2、学会安装用重力拉动的小车。通过动手实验,知道一定的拉力能够使静止的小车运动起来。拉力越大,小车运动得越快。

3、经历“推测——实验验证——得出结论”这样一个拉力大小对小车运动快慢影响的科学探究活动,能够用实验数据验证自己的推测。

4、学习通过控制变量进行实验的方法。通过实验培养学生实事求是的科学态度。

教学重难点:

重点:探究发现拉力与小车运动的关系。

难点:研究拉力大小与小车运动速度关系实验的设计。

教学准备:

每组学生:小车、细绳、记录表、钩子(回形针)、垫圈若干、光门传感器、计算器。

教师材料:课件,学生用材料一套。

教学过程:

?教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

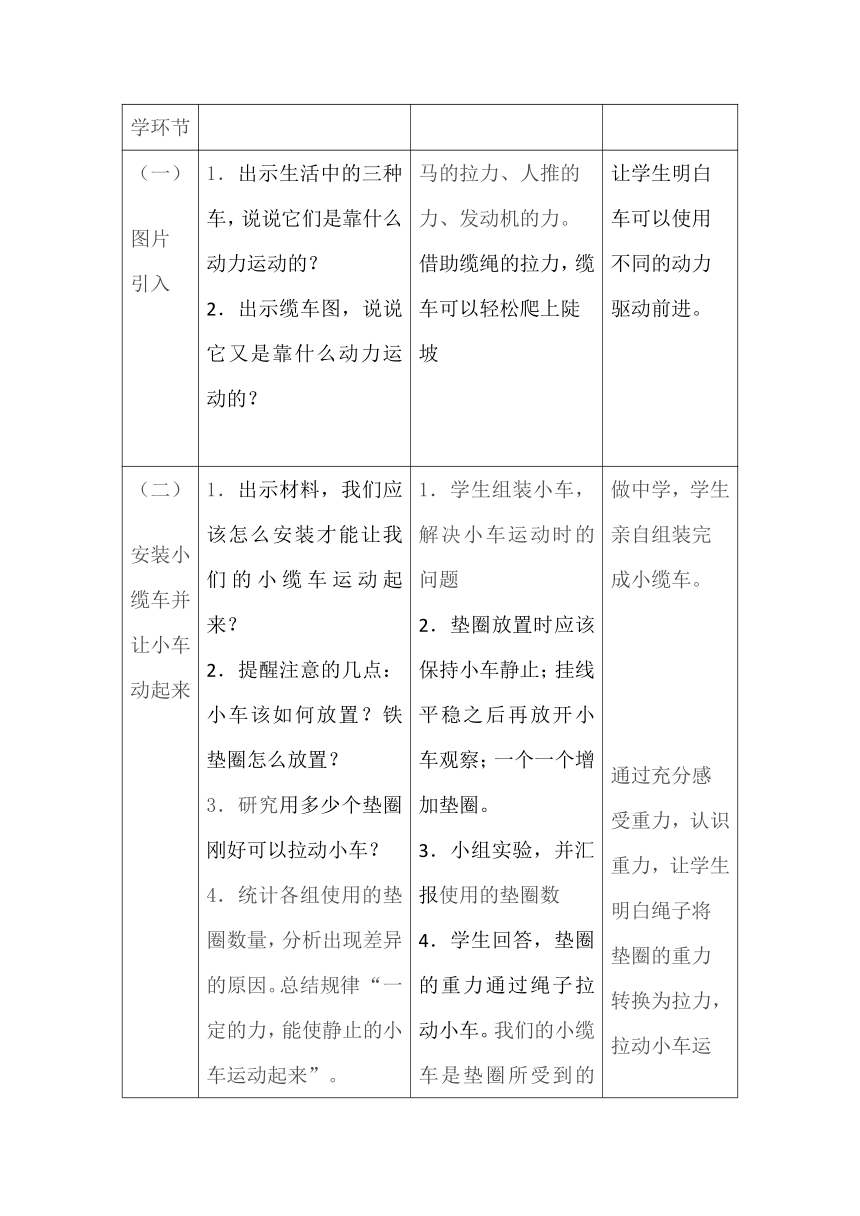

(一)

图片 引入

1.出示生活中的三种车,说说它们是靠什么动力运动的?

2.出示缆车图,说说它又是靠什么动力运动的?

马的拉力、人推的力、发动机的力。 借助缆绳的拉力,缆车可以轻松爬上陡坡

让学生明白车可以使用不同的动力驱动前进。

(二)

安装小缆车并让小车动起来

1.出示材料,我们应该怎么安装才能让我们的小缆车运动起来?

2.提醒注意的几点:小车该如何放置?铁垫圈怎么放置?

3.研究用多少个垫圈刚好可以拉动小车?

4.统计各组使用的垫圈数量,分析出现差异的原因。总结规律 “一定的力,能使静止的小车运动起来”。

在这个实验中,我们用了什么动力使小车运动起来?为什么能拉动小车?

5.地球上的所有物体都受到一个向下的力,这就是重力。(视频介绍)

引导学生理解不同物体的的重力可能不同。

1.学生组装小车,解决小车运动时的问题

2.垫圈放置时应该保持小车静止;挂线平稳之后再放开小车观察;一个一个增加垫圈。

3.小组实验,并汇报使用的垫圈数

4.学生回答,垫圈的重力通过绳子拉动小车。我们的小缆车是垫圈所受到的重力通过绳的牵引转化为拉力,才使我们的小车运动起来的。

5.学生理解感受重力的存的。

迁移到不同数量的垫圈,重力也不同。

做中学,学生亲自组装完成小缆车。

通过充分感受重力,认识重力,让学生明白绳子将垫圈的重力转换为拉力,拉动小车运动。

(三)研究拉力大小与小车的运动

1.不同数量的垫圈重力不同,用不同数量的垫圈拉小车,小车的运动速度会有什么不同呢?

2.猜测:垫圈数量与小车运动速度之间的关系,用实验来验证猜想。实验中我们要注意什么?(不改变的条件,改变的条件,怎么改变?)

3.讨论交流,达成共识:对比实验只能改变一个条件(垫圈的数量),其余条件必须相同。

4.简单介绍光电门传感器在本实验中的优势。出示实验注意事项。

5、请小组开始实验,老师巡视,发现问题。

6、请小组派代表汇报自己的实验结果,点评学生的实验情况

1.学生思考问题,提出自己的猜测。

2.小组讨论实验设计方案:应该怎么做这个实验才能证明自己的猜测?(定好路程,改变垫圈的数量,测小车的速度的方法有哪些?)

3.小组讨论交流,互相补充并修改自己的实验方案。

4.学生熟悉光电门传感器的原理及使用方法。

5.小组开始实验,填写实验记录单。

6.学生分析实验数据,得出实验结论:

拉力越大,小车的速度越快。

让学生经历“推测—实验验证—得出结论”这样一个拉力对小车运动影响的科学探究活动,体验通过控制变量进行实验的方法,探究发现拉力与小车运动的关系。

训练学生识别和控制变量的科学方法。

(四) 拓展延伸

(1)师:这辆小缆车我们给它一个拉力,它就运动起来了,小车本身有没有重力呢?能不能想个办法让我们省些力气,让它自己动起来呢?

同学们回去思考,下节课来交流。

一节课以问题开始,同样也以新的问题结束,让学生带着新的问题中走出课堂,引导学生进行课外的自主学习

板书设计:

我们的小缆车

重力

拉力 大 小

小车运动 快 慢

教材分析:

《我们的小缆车》是小学科学教科版五年级上册《运动和力》单元的第一课。教材通过让学生研究小缆车,从而认识重力;同时,了解重力小车的装置中,铁垫圈有重量,绳子对小车也可以产生一个水平方向的拉力,改变了铁垫圈的数量,就改变了重力的大小;之后,通过实验验证得出结论:一定的拉力能够使静止的小车运动起来,拉力越大,小车运动得越快。学习本课内容,是为学习本单元后面各课有关力和运动的内容,如深入研究弹力、摩擦力等奠定基础。

学情分析:

学生对于运动和力并不陌生,在生活中有感性认识。他们认为,有的物体静止,有的物体运动,物体因为受到力的作用从静止开始运动,因为力的作用而保持运动,因为失去了力的作用而慢慢停下来,在这些认识中,有些是正确的,有些是错误的,因此,在学生原有的认知基础上,探究拉力大小和小车运动的关系,是本节课的重点。同时从认知心理学来看,五年级的学生好奇心强,喜欢动手实验,但由于探究能力有限,因此,设计实验探究拉力大小和小车运动的关系也是本节课的难点。

教学目标:

1、通过亲身体验,感知重力是物体由于地球吸引而受到的向下的拉力。

2、学会安装用重力拉动的小车。通过动手实验,知道一定的拉力能够使静止的小车运动起来。拉力越大,小车运动得越快。

3、经历“推测——实验验证——得出结论”这样一个拉力大小对小车运动快慢影响的科学探究活动,能够用实验数据验证自己的推测。

4、学习通过控制变量进行实验的方法。通过实验培养学生实事求是的科学态度。

教学重难点:

重点:探究发现拉力与小车运动的关系。

难点:研究拉力大小与小车运动速度关系实验的设计。

教学准备:

每组学生:小车、细绳、记录表、钩子(回形针)、垫圈若干、光门传感器、计算器。

教师材料:课件,学生用材料一套。

教学过程:

?教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

(一)

图片 引入

1.出示生活中的三种车,说说它们是靠什么动力运动的?

2.出示缆车图,说说它又是靠什么动力运动的?

马的拉力、人推的力、发动机的力。 借助缆绳的拉力,缆车可以轻松爬上陡坡

让学生明白车可以使用不同的动力驱动前进。

(二)

安装小缆车并让小车动起来

1.出示材料,我们应该怎么安装才能让我们的小缆车运动起来?

2.提醒注意的几点:小车该如何放置?铁垫圈怎么放置?

3.研究用多少个垫圈刚好可以拉动小车?

4.统计各组使用的垫圈数量,分析出现差异的原因。总结规律 “一定的力,能使静止的小车运动起来”。

在这个实验中,我们用了什么动力使小车运动起来?为什么能拉动小车?

5.地球上的所有物体都受到一个向下的力,这就是重力。(视频介绍)

引导学生理解不同物体的的重力可能不同。

1.学生组装小车,解决小车运动时的问题

2.垫圈放置时应该保持小车静止;挂线平稳之后再放开小车观察;一个一个增加垫圈。

3.小组实验,并汇报使用的垫圈数

4.学生回答,垫圈的重力通过绳子拉动小车。我们的小缆车是垫圈所受到的重力通过绳的牵引转化为拉力,才使我们的小车运动起来的。

5.学生理解感受重力的存的。

迁移到不同数量的垫圈,重力也不同。

做中学,学生亲自组装完成小缆车。

通过充分感受重力,认识重力,让学生明白绳子将垫圈的重力转换为拉力,拉动小车运动。

(三)研究拉力大小与小车的运动

1.不同数量的垫圈重力不同,用不同数量的垫圈拉小车,小车的运动速度会有什么不同呢?

2.猜测:垫圈数量与小车运动速度之间的关系,用实验来验证猜想。实验中我们要注意什么?(不改变的条件,改变的条件,怎么改变?)

3.讨论交流,达成共识:对比实验只能改变一个条件(垫圈的数量),其余条件必须相同。

4.简单介绍光电门传感器在本实验中的优势。出示实验注意事项。

5、请小组开始实验,老师巡视,发现问题。

6、请小组派代表汇报自己的实验结果,点评学生的实验情况

1.学生思考问题,提出自己的猜测。

2.小组讨论实验设计方案:应该怎么做这个实验才能证明自己的猜测?(定好路程,改变垫圈的数量,测小车的速度的方法有哪些?)

3.小组讨论交流,互相补充并修改自己的实验方案。

4.学生熟悉光电门传感器的原理及使用方法。

5.小组开始实验,填写实验记录单。

6.学生分析实验数据,得出实验结论:

拉力越大,小车的速度越快。

让学生经历“推测—实验验证—得出结论”这样一个拉力对小车运动影响的科学探究活动,体验通过控制变量进行实验的方法,探究发现拉力与小车运动的关系。

训练学生识别和控制变量的科学方法。

(四) 拓展延伸

(1)师:这辆小缆车我们给它一个拉力,它就运动起来了,小车本身有没有重力呢?能不能想个办法让我们省些力气,让它自己动起来呢?

同学们回去思考,下节课来交流。

一节课以问题开始,同样也以新的问题结束,让学生带着新的问题中走出课堂,引导学生进行课外的自主学习

板书设计:

我们的小缆车

重力

拉力 大 小

小车运动 快 慢

同课章节目录

- 生物与环境

- 1、种子发芽实验(一)

- 2、种子发芽实验(二)

- 3、观察绿豆芽的生长

- 4、蚯蚓的选择

- 5、食物链和食物网

- 6、做一个生态瓶

- 7、改变生态瓶

- 8、维护生态平衡

- 光

- 1、光和影

- 2、阳光下的影子

- 3、光是怎样传播的

- 4、光的反射

- 5、光与热

- 6、怎样得到更多的光和热

- 7、做个太阳能热水器

- 8、评价我们的太阳能热水器

- 地球表面及其变化

- 1、地球表面的地形

- 2、地球内部运动引起的地形变化

- 3、岩石会改变模样吗

- 4、土壤中有什么

- 5、雨水对土地的侵蚀

- 6、探索土地被侵蚀的因素

- 7、河流对土地的作用

- 8、减少对土地的侵蚀

- 运动和力

- 1、我们的小缆车

- 2、用橡皮筋作动力

- 3、像火箭那样驱动小车

- 4、测量力的大小

- 5、运动与摩擦力

- 6、滑动与滚动

- 7、运动与设计

- 8、设计制作小赛车