2019新版高中物理新教材人教版必修一课后测试题1.2 时间 位移 Word版含解析

文档属性

| 名称 | 2019新版高中物理新教材人教版必修一课后测试题1.2 时间 位移 Word版含解析 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 359.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2019-11-15 09:45:38 | ||

图片预览

文档简介

时间 位移

一、选择题(本题共6小题,每小题6分,共36分)

1.关于高铁从铜仁开往贵阳的下列叙述中指“时间”的是( )

A.上午9时10分,高铁从铜仁站出发

B.高铁在10时整车头到达某信号灯标

C.高铁在10时22分到达贵阳站

D.高铁在凯里站停车3分钟

D [“上午9时10分”是指开车出发的时刻,选项A错误;“10时整”是指车头到达某信号灯标的时刻,选项B错误;“10时22分”是指高铁到达贵阳站的时刻,选项C错误;“3分钟”是指高铁在凯里站停车的时间,选项D正确.]

2.(多选)下列有关矢量、标量的说法正确的是( )

A.位移、时间都是标量

B.位移是矢量,时间是标量

C.物体先向东运动3 m,再向北运动2 m,物体的总位移是5 m

D.物体先向东运动3 s,再向北运动2 s,物体的总运动时间是5 s

BD [位移是矢量,时间是标量,故A错误,B正确.物体先向东运动3 m,再向北运动2 m,物体的总位移是x= m= m,故C错误.物体先向东运动3 s,再向北运动2 s,物体的总运动时间是t=3 s+2 s=5 s,故D正确.]

3.400 m比赛中终点在同一直线上,但起点不在同一直线上,如图所示,关于这样的做法,下列说法正确的是( )

A.这样做目的是为了使参加比赛的同学位移大小相同

B.这样做目的是为了使参加比赛的同学路程大小相同

C.这样做目的是为了使参加比赛的同学所用时间相同

D.这样做法其实是不公平的,明显对外侧跑道的同学有利

B [为了比赛的公平,应使运动员跑相同的路程,而比赛的终点要求在同一直线上,因内跑道的半径小些,所以内道的起点要在后面,外道的起点要在前面,所以选项B正确.]

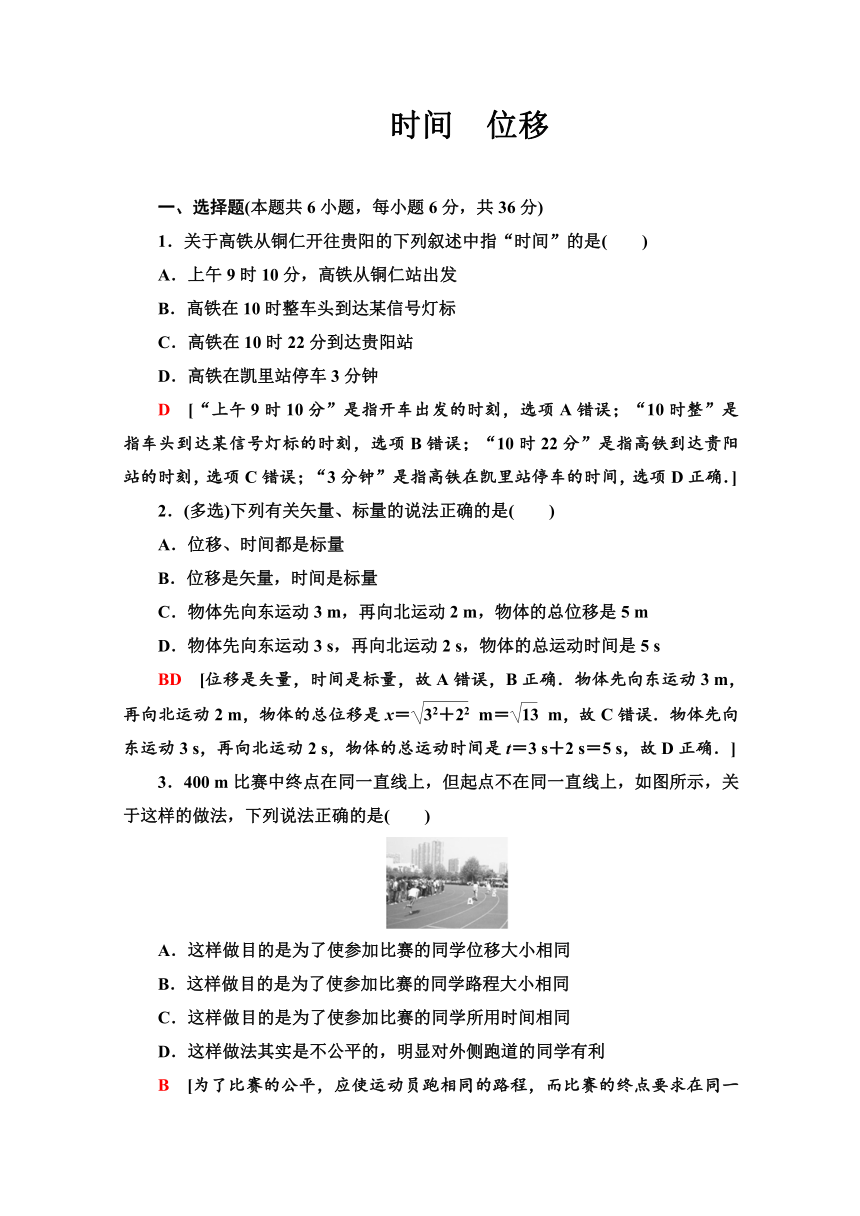

4.如图所示,在距墙1 m的A点,小球以某一速度冲向与墙壁固定的弹簧,将弹簧压缩最短时到达距墙0.2 m的B点处,然后又被弹回至距墙1.5 m的C点静止,则从A点到C点的过程中,小球的位移大小和路程分别是( )

A.0.5 m,1.3 m B.0.8 m,1.3 m

C.0.8 m,1.5 m D.0.5 m,2.1 m

D [位移的大小等于始、末位置的距离,可知位移的大小等于AC的距离,即为1.5 m-1 m=0.5 m.

路程等于运动轨迹的长度,可知s=(1-0.2) m+(1.5-0.2) m=2.1 m,选项D正确,A、B、C错误.]

5.一质点在x轴上运动,各时刻位置坐标如表所示,若物体从第2 s初到第3 s末发生的位移的大小为x1,在第4 s内发生的位移大小为x2,则对这两段时间内的位移大小和方向描述正确的是( )

t s末

0

1

2

3

4

x/m

0

4

8

-1

-2

A.x1>x2,方向相同 B.x1C.x1x2,方向相反

A [由位移等于坐标变化可知,从第2 s初到第3 s末发生的位移为Δx1=-1 m-4 m=-5 m.第4 s内位移为Δx2=-2 m-(-1)m=-1 m,故A正确.]

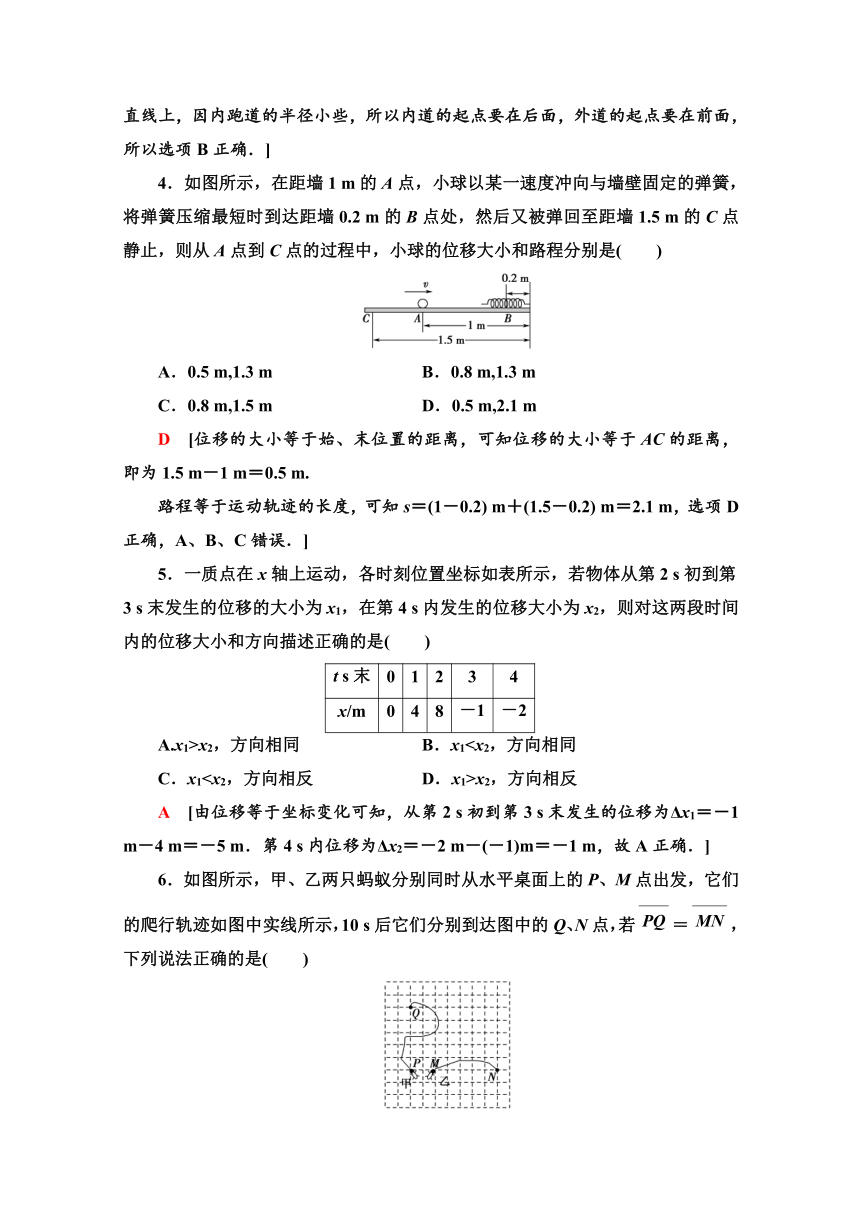

6.如图所示,甲、乙两只蚂蚁分别同时从水平桌面上的P、M点出发,它们的爬行轨迹如图中实线所示,10 s后它们分别到达图中的Q、N点,若=,下列说法正确的是( )

A.它们的路程相同

B.甲的位移较大

C.乙的位移较大

D.它们的位移方向相互垂直

D [因为=,所以甲、乙两只蚂蚁的位移大小相等,选项B、C错误;甲的路程大于乙的路程,选项A错误;甲的位移方向由P指向Q,乙的位移方向由M指向N,相互垂直,故选项D正确.]

二、非选择题(14分)

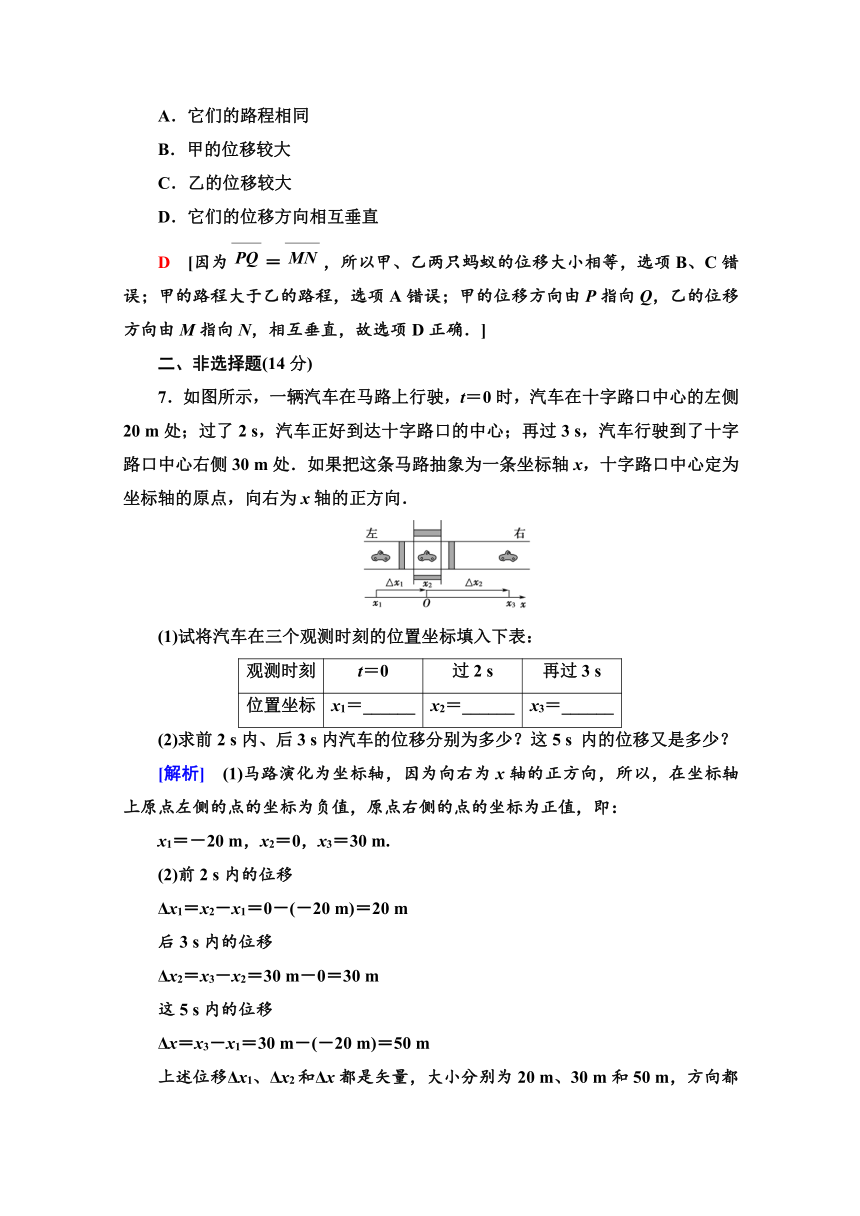

7.如图所示,一辆汽车在马路上行驶,t=0时,汽车在十字路口中心的左侧20 m处;过了2 s,汽车正好到达十字路口的中心;再过3 s,汽车行驶到了十字路口中心右侧30 m处.如果把这条马路抽象为一条坐标轴x,十字路口中心定为坐标轴的原点,向右为x轴的正方向.

(1)试将汽车在三个观测时刻的位置坐标填入下表:

观测时刻

t=0

过2 s

再过3 s

位置坐标

x1=______

x2=______

x3=______

(2)求前2 s内、后3 s内汽车的位移分别为多少?这5 s 内的位移又是多少?

[解析] (1)马路演化为坐标轴,因为向右为x轴的正方向,所以,在坐标轴上原点左侧的点的坐标为负值,原点右侧的点的坐标为正值,即:

x1=-20 m,x2=0,x3=30 m.

(2)前2 s内的位移

Δx1=x2-x1=0-(-20 m)=20 m

后3 s内的位移

Δx2=x3-x2=30 m-0=30 m

这5 s内的位移

Δx=x3-x1=30 m-(-20 m)=50 m

上述位移Δx1、Δx2和Δx都是矢量,大小分别为20 m、30 m和50 m,方向都向右,即与x轴正方向相同.

[答案] (1)-20 m 0 30 m

(2)20 m 30 m 50 m 方向都与x轴正方向相同

[等级过关练]

(时间:25分钟 分值:50分)

一、选择题(本题共4小题,每小题6分,共24分)

1.如图所示的时间轴,下列关于时刻和时间间隔的说法正确的是( )

A.t2表示时刻,称为第2 s末或第3 s初,也可以称为2 s内

B.t2~t3表示时间,称为第3 s内

C.t0~t2表示时间,称为最初2 s内或第2 s内

D.tn-1~tn表示时间,称为第(n-1)s内

B [时刻和时间间隔分别对应于时间轴上的一个点和一段线段.tn是时刻,可表述为第n s末或第(n+1) s初;n s内不等于第n s内,n s内是指从0至n s末共n s的时间;第n s内是指从第(n-1)s末至第n s末共1 s的时间,故选项A、C、D错误,选项B正确.]

2.如图所示,一小球在光滑的V形槽中由A点释放,经B点(与B点碰撞所用时间不计)到达与A点等高的C点,设A点的高度为1 m,则全过程中小球通过的路程和位移大小分别为( )

A. m, m B. m, m

C. m, m D. m,1 m

C [路程大小为= m,位移大小为= m,故选项C正确.]

3.明明同学讲了一个龟兔赛跑的故事,按照明明讲的故事情节,聪聪画出了如图所示的兔子和乌龟的位移—时间图像,请依照图像并结合物理学规律判断下列描述正确的是( )

A.兔子和乌龟是在同时从同地出发的

B.兔子和乌龟在比赛途中相遇过一次

C.乌龟做的是匀速直线运动,兔子是沿着折线跑的

D.乌龟先通过预定位置到达终点

D [由图读出,兔子和乌龟是从同地在不同时刻出发的,兔子在乌龟出发后t1时间出发,故A错误.在t2和t4两个时刻,兔子和乌龟位移相同,两者相遇,说明兔子和乌龟在比赛途中相遇过两次,故B错误.乌龟做的是匀速直线运动,兔子先做匀速直线运动,在t3~t5时间内静止,t5时刻以后又沿原方向做匀速直线运动,兔子不是沿着折线跑的,故C错误.由图看出,t6时刻乌龟到达终点,而兔子还没有到达终点,说明乌龟先通过预定位移到达终点,故D正确.]

4.(多选)如图所示,一边长为10 cm的实心立方体木块,一只昆虫从A点爬到G点.下列说法正确的是( )

A.该昆虫的路程有若干种可能性,其中最短路程为(10+10)cm

B.该昆虫的位移大小为10cm

C.该昆虫的路程有若干种可能性,其中最短路程为10cm

D.该昆虫的位移大小为10cm

CD [昆虫从A爬到G的位移大小就是立方体的对角线AG的长度,大小为10cm,故B错误,D正确;A到G的路程有无数种,由于昆虫只能在实心立方体表面运动,我们可以将表面“展开”,在同一平面内连接A、G两点,如图所示,路径为AIG时,路程最短,此时路程为10cm,故A错误,C正确.]

二、非选择题(本题共2小题,共26分)

5.(13分)如图所示,一根长0.8 m的直杆竖直放置,今有一内径略大于杆直径的环,从杆的顶点A向下滑动,规定向下为正方向.

(1)取杆的下端O为坐标原点,图中A、B两点的坐标各是多少?环从A到B的过程中,位置变化了多少(OB间距离为0.2 m)?

(2)取A端为坐标原点,A、B点的坐标又是多少?环从A到B的过程中位置变化了多少?

(3)由以上两问可以看出,坐标原点的不同对位置坐标和位置变化是否有影响?

[解析] (1)由于杆长0.8 m,OB长为0.2 m,坐标系向下为正方向,故以O点为坐标原点,A、B的坐标分别为xA=-0.8 m,xB=-0.2 m,从A到B位置变化为xB-xA=0.6 m.

(2)由题意知,AB长为0.6 m,以A为原点,A、B两点的坐标分别为xA=0,xB=0.6 m.从A到B位置变化为xB-xA=0.6 m.

(3)选取的坐标原点不同,同一位置的坐标不同,但两点间的位置变化相同.

[答案] (1)-0.8 m -0.2 m 0.6 m (2)0 0.6 m 0.6 m (3)见解析

6.(13分)如图所示,一辆汽车从超市出发,向东行驶了300 m到达电影院,继续行驶了150 m到达度假村,又向西行驶了950 m到达博物馆,最后回到超市.以超市所在的位置为原点,以向东的方向为正方向,用1个单位长度表示100 m.

(1)在直线坐标系上表示出超市、电影院、度假村和博物馆的位置;

(2)求汽车从电影院经度假村到博物馆的位移与路程.

[解析] (1)如图所示.

(2)汽车从电影院经度假村到博物馆的位移为Δx=x2-x1=-500 m-300 m=-800 m,负号表示其方向与规定的正方向相反,即方向向西.

其路程为s=150 m+450 m+500 m=1 100 m.

[答案] 见解析

一、选择题(本题共6小题,每小题6分,共36分)

1.关于高铁从铜仁开往贵阳的下列叙述中指“时间”的是( )

A.上午9时10分,高铁从铜仁站出发

B.高铁在10时整车头到达某信号灯标

C.高铁在10时22分到达贵阳站

D.高铁在凯里站停车3分钟

D [“上午9时10分”是指开车出发的时刻,选项A错误;“10时整”是指车头到达某信号灯标的时刻,选项B错误;“10时22分”是指高铁到达贵阳站的时刻,选项C错误;“3分钟”是指高铁在凯里站停车的时间,选项D正确.]

2.(多选)下列有关矢量、标量的说法正确的是( )

A.位移、时间都是标量

B.位移是矢量,时间是标量

C.物体先向东运动3 m,再向北运动2 m,物体的总位移是5 m

D.物体先向东运动3 s,再向北运动2 s,物体的总运动时间是5 s

BD [位移是矢量,时间是标量,故A错误,B正确.物体先向东运动3 m,再向北运动2 m,物体的总位移是x= m= m,故C错误.物体先向东运动3 s,再向北运动2 s,物体的总运动时间是t=3 s+2 s=5 s,故D正确.]

3.400 m比赛中终点在同一直线上,但起点不在同一直线上,如图所示,关于这样的做法,下列说法正确的是( )

A.这样做目的是为了使参加比赛的同学位移大小相同

B.这样做目的是为了使参加比赛的同学路程大小相同

C.这样做目的是为了使参加比赛的同学所用时间相同

D.这样做法其实是不公平的,明显对外侧跑道的同学有利

B [为了比赛的公平,应使运动员跑相同的路程,而比赛的终点要求在同一直线上,因内跑道的半径小些,所以内道的起点要在后面,外道的起点要在前面,所以选项B正确.]

4.如图所示,在距墙1 m的A点,小球以某一速度冲向与墙壁固定的弹簧,将弹簧压缩最短时到达距墙0.2 m的B点处,然后又被弹回至距墙1.5 m的C点静止,则从A点到C点的过程中,小球的位移大小和路程分别是( )

A.0.5 m,1.3 m B.0.8 m,1.3 m

C.0.8 m,1.5 m D.0.5 m,2.1 m

D [位移的大小等于始、末位置的距离,可知位移的大小等于AC的距离,即为1.5 m-1 m=0.5 m.

路程等于运动轨迹的长度,可知s=(1-0.2) m+(1.5-0.2) m=2.1 m,选项D正确,A、B、C错误.]

5.一质点在x轴上运动,各时刻位置坐标如表所示,若物体从第2 s初到第3 s末发生的位移的大小为x1,在第4 s内发生的位移大小为x2,则对这两段时间内的位移大小和方向描述正确的是( )

t s末

0

1

2

3

4

x/m

0

4

8

-1

-2

A.x1>x2,方向相同 B.x1

A [由位移等于坐标变化可知,从第2 s初到第3 s末发生的位移为Δx1=-1 m-4 m=-5 m.第4 s内位移为Δx2=-2 m-(-1)m=-1 m,故A正确.]

6.如图所示,甲、乙两只蚂蚁分别同时从水平桌面上的P、M点出发,它们的爬行轨迹如图中实线所示,10 s后它们分别到达图中的Q、N点,若=,下列说法正确的是( )

A.它们的路程相同

B.甲的位移较大

C.乙的位移较大

D.它们的位移方向相互垂直

D [因为=,所以甲、乙两只蚂蚁的位移大小相等,选项B、C错误;甲的路程大于乙的路程,选项A错误;甲的位移方向由P指向Q,乙的位移方向由M指向N,相互垂直,故选项D正确.]

二、非选择题(14分)

7.如图所示,一辆汽车在马路上行驶,t=0时,汽车在十字路口中心的左侧20 m处;过了2 s,汽车正好到达十字路口的中心;再过3 s,汽车行驶到了十字路口中心右侧30 m处.如果把这条马路抽象为一条坐标轴x,十字路口中心定为坐标轴的原点,向右为x轴的正方向.

(1)试将汽车在三个观测时刻的位置坐标填入下表:

观测时刻

t=0

过2 s

再过3 s

位置坐标

x1=______

x2=______

x3=______

(2)求前2 s内、后3 s内汽车的位移分别为多少?这5 s 内的位移又是多少?

[解析] (1)马路演化为坐标轴,因为向右为x轴的正方向,所以,在坐标轴上原点左侧的点的坐标为负值,原点右侧的点的坐标为正值,即:

x1=-20 m,x2=0,x3=30 m.

(2)前2 s内的位移

Δx1=x2-x1=0-(-20 m)=20 m

后3 s内的位移

Δx2=x3-x2=30 m-0=30 m

这5 s内的位移

Δx=x3-x1=30 m-(-20 m)=50 m

上述位移Δx1、Δx2和Δx都是矢量,大小分别为20 m、30 m和50 m,方向都向右,即与x轴正方向相同.

[答案] (1)-20 m 0 30 m

(2)20 m 30 m 50 m 方向都与x轴正方向相同

[等级过关练]

(时间:25分钟 分值:50分)

一、选择题(本题共4小题,每小题6分,共24分)

1.如图所示的时间轴,下列关于时刻和时间间隔的说法正确的是( )

A.t2表示时刻,称为第2 s末或第3 s初,也可以称为2 s内

B.t2~t3表示时间,称为第3 s内

C.t0~t2表示时间,称为最初2 s内或第2 s内

D.tn-1~tn表示时间,称为第(n-1)s内

B [时刻和时间间隔分别对应于时间轴上的一个点和一段线段.tn是时刻,可表述为第n s末或第(n+1) s初;n s内不等于第n s内,n s内是指从0至n s末共n s的时间;第n s内是指从第(n-1)s末至第n s末共1 s的时间,故选项A、C、D错误,选项B正确.]

2.如图所示,一小球在光滑的V形槽中由A点释放,经B点(与B点碰撞所用时间不计)到达与A点等高的C点,设A点的高度为1 m,则全过程中小球通过的路程和位移大小分别为( )

A. m, m B. m, m

C. m, m D. m,1 m

C [路程大小为= m,位移大小为= m,故选项C正确.]

3.明明同学讲了一个龟兔赛跑的故事,按照明明讲的故事情节,聪聪画出了如图所示的兔子和乌龟的位移—时间图像,请依照图像并结合物理学规律判断下列描述正确的是( )

A.兔子和乌龟是在同时从同地出发的

B.兔子和乌龟在比赛途中相遇过一次

C.乌龟做的是匀速直线运动,兔子是沿着折线跑的

D.乌龟先通过预定位置到达终点

D [由图读出,兔子和乌龟是从同地在不同时刻出发的,兔子在乌龟出发后t1时间出发,故A错误.在t2和t4两个时刻,兔子和乌龟位移相同,两者相遇,说明兔子和乌龟在比赛途中相遇过两次,故B错误.乌龟做的是匀速直线运动,兔子先做匀速直线运动,在t3~t5时间内静止,t5时刻以后又沿原方向做匀速直线运动,兔子不是沿着折线跑的,故C错误.由图看出,t6时刻乌龟到达终点,而兔子还没有到达终点,说明乌龟先通过预定位移到达终点,故D正确.]

4.(多选)如图所示,一边长为10 cm的实心立方体木块,一只昆虫从A点爬到G点.下列说法正确的是( )

A.该昆虫的路程有若干种可能性,其中最短路程为(10+10)cm

B.该昆虫的位移大小为10cm

C.该昆虫的路程有若干种可能性,其中最短路程为10cm

D.该昆虫的位移大小为10cm

CD [昆虫从A爬到G的位移大小就是立方体的对角线AG的长度,大小为10cm,故B错误,D正确;A到G的路程有无数种,由于昆虫只能在实心立方体表面运动,我们可以将表面“展开”,在同一平面内连接A、G两点,如图所示,路径为AIG时,路程最短,此时路程为10cm,故A错误,C正确.]

二、非选择题(本题共2小题,共26分)

5.(13分)如图所示,一根长0.8 m的直杆竖直放置,今有一内径略大于杆直径的环,从杆的顶点A向下滑动,规定向下为正方向.

(1)取杆的下端O为坐标原点,图中A、B两点的坐标各是多少?环从A到B的过程中,位置变化了多少(OB间距离为0.2 m)?

(2)取A端为坐标原点,A、B点的坐标又是多少?环从A到B的过程中位置变化了多少?

(3)由以上两问可以看出,坐标原点的不同对位置坐标和位置变化是否有影响?

[解析] (1)由于杆长0.8 m,OB长为0.2 m,坐标系向下为正方向,故以O点为坐标原点,A、B的坐标分别为xA=-0.8 m,xB=-0.2 m,从A到B位置变化为xB-xA=0.6 m.

(2)由题意知,AB长为0.6 m,以A为原点,A、B两点的坐标分别为xA=0,xB=0.6 m.从A到B位置变化为xB-xA=0.6 m.

(3)选取的坐标原点不同,同一位置的坐标不同,但两点间的位置变化相同.

[答案] (1)-0.8 m -0.2 m 0.6 m (2)0 0.6 m 0.6 m (3)见解析

6.(13分)如图所示,一辆汽车从超市出发,向东行驶了300 m到达电影院,继续行驶了150 m到达度假村,又向西行驶了950 m到达博物馆,最后回到超市.以超市所在的位置为原点,以向东的方向为正方向,用1个单位长度表示100 m.

(1)在直线坐标系上表示出超市、电影院、度假村和博物馆的位置;

(2)求汽车从电影院经度假村到博物馆的位移与路程.

[解析] (1)如图所示.

(2)汽车从电影院经度假村到博物馆的位移为Δx=x2-x1=-500 m-300 m=-800 m,负号表示其方向与规定的正方向相反,即方向向西.

其路程为s=150 m+450 m+500 m=1 100 m.

[答案] 见解析