人教版必修一《沁园春长沙》课件 (52张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修一《沁园春长沙》课件 (52张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

?

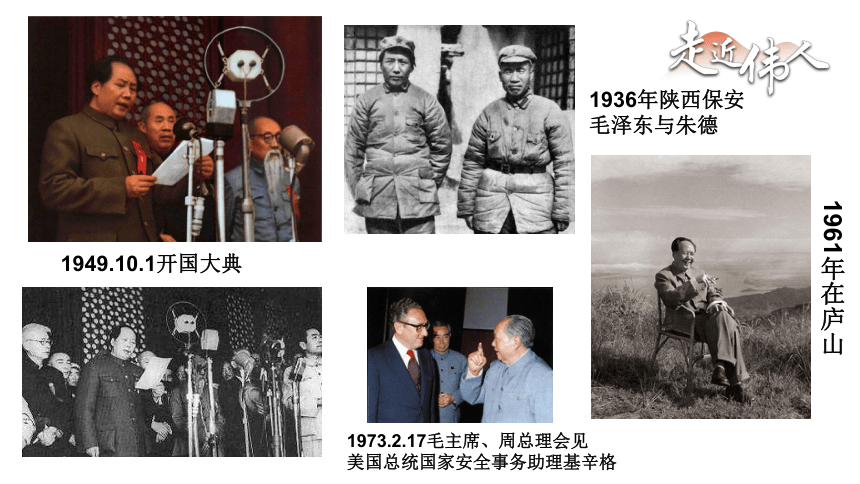

1949.10.1开国大典

1973.2.17毛主席、周总理会见

美国总统国家安全事务助理基辛格

1961年在庐山

1936年陕西保安

毛泽东与朱德

1954年与金日成在国庆典礼上

1913年在湖南求学

1938年在中国人民抗日军政大学演讲

1946年 毛泽东与毛岸英

1958年7月31日,毛泽东在机场迎接苏共中央第一书记赫鲁晓夫。

字润之(原作咏芝,后改润芝),笔名子任。湖南湘潭人。中国人民的领袖,伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。

毛泽东

(1893.12.26-1976.9.9)

1949至1976年,担任中华人民共和国最高领导人。对马克思列宁主义的发展、军事理论的贡献以及对共产党的理论贡献被称为毛泽东思想。因毛泽东担任过的主要职务几乎全部称为主席,所以也被人们尊称为“毛主席”。

毛泽东被视为现代世界历史中最重要的人物之一

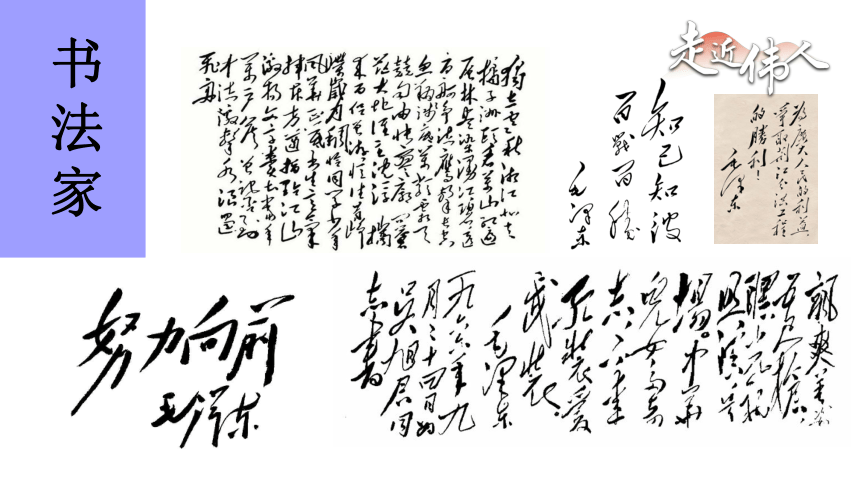

书法家

正如他洒脱的字体一样,他的诗词情调慷慨激扬,风格豪迈爽朗,大开大阖,吞云吐月,既有壮阔的奇观,又富有深广的内涵,是壮观与优美的结合。

他的作品有《沁园春·雪》《水调歌头·游泳》《卜算子·咏梅》《忆秦娥·娄山关》等。

诗

人

北国风光,千里冰封,万里雪飘。

望长城内外,惟馀莽莽;大河上下,顿失滔滔。

山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。

须晴日,看红妆素裹,分外妖娆。

江山如此多娇,

引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖, 稍逊风骚。

一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。

毛主席名句,你记得哪些?

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。

埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

——《七绝·改西乡隆盛诗赠父亲》

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。

——《忆秦娥·娄山关》

一万年太久,只争朝夕。—《满江红·和郭沫若同志》

毛泽东名句欣赏

独坐池塘如虎踞,绿荫树下养精神。

——《七绝·咏蛙》

茫茫九派流中国,沉沉一线穿南北。

烟雨莽苍苍,龟蛇锁大江。

——《菩萨蛮·黄鹤楼》

坐地日行八万里,巡天遥看一千河。

——《送瘟神》

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

——《卜算子·咏梅》

毛泽东名句欣赏

1925年,革命运动正在蓬勃发展,五卅运动和省港大罢工相继爆发,国共两党统一战线确立,反帝反封建斗争正风起云涌地开展着。2月32岁的毛泽东从上海回到韶山从事革命活动,军阀赵恒惕要逮捕他,身处危险境地,在韶山人民的掩护下毛泽东秘密离开,去广州主持农民运动讲习所。深秋,长沙逗留期间重游橘子洲、岳麓山,追怀18岁起在省立第一师范学校至30岁在长沙的求学生活、革命斗争经历而作。

1925年的毛泽东

写作背景

湘江、洞庭湖水系初印象

沁园春

橘子洲

舸

怅寥廓

峥嵘

qìn

jú

gě

chàng liáo kuò

zhēng róng

chì

qiú

è

读音识字

挥斥 方遒

浪遏

北

怅

寥廓

峥嵘岁月

挥斥方遒

指点江山

激扬文字

粪土

名词做状语, 向北。

感慨、思考。

辽阔的宇宙。

不平凡的日子。

热情奔放,劲头十足。

评论国家大事。

写出激浊扬清的文章。

名词作动词, 视……如粪土。

读音识字

诗,《诗经》是我国第一部诗歌总集。

词,传统诗歌中的一种特殊体裁,萌芽南朝,形成唐,盛行于宋俗称“宋词”。原本配合燕乐(燕,同“宴”,常用于会)曲词的歌辞,在发展中逐渐与音乐分离,成为纯粹的文学样式。我国文学史往往“汉赋、唐诗、宋词、元曲(诗体)”并称。

词

文体常识

词牌:

句子长短不一,故有“长短句”之称,另有别名诗余、曲子词、曲子、乐府、乐章等。常见词牌《满江红》、《蝶恋花》、《如梦令》、《浣溪纱》等。

文体常识

词题:

词有词牌表示音乐,与音乐脱离后表示词的格式,规定着句数、字数、平仄,所以叫“填词”。词牌与词的内容没有必然关系,不能以词牌名来理解词的思想感情。一般情况下,词没有题目,随着创作的发展,便慢慢有了题目,如本文。

文体常识

词的分类

①字数:

小令:58字以内;

《花非花》

唐·白居易

花非花,雾非雾,夜半来,天明去。

来如春梦几多时?去似朝云无觅处。

中调:58~90个字; (最常见,分为上、下阙或片)

长调:91个字以上。 (也叫“慢词”,就是长篇词)

文体常识

② 词风:

词作分为两大类

豪放派——苏轼、辛弃疾、陆游、毛泽东等;

例:

大江东去浪淘尽,千古风流人物。

婉约派——欧阳修、柳永、李清照、秦观等。

例:

雾失楼台,雾失楼台,月迷津渡。桃源望断无寻处。

文体常识

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;

漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游,

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;

书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,

粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

沁园春·长沙

毛泽东

沁园春 长沙

回忆往昔,曾经和许多同志在这一带游览、聚会,

度过了许多不平凡的岁月。

那时侯,正当青春年少,风采焕发,才华横溢;

同学们意气奔放,正显得遒劲有力,

经常在一起评论国家大事,写出激浊扬清的文章,

把反动统治者视为粪土。

还记得吗,当年我们在江中游泳,激起的波浪,几乎阻止了飞快前进的船只?

深秋时节,我独自站在橘子洲头,湘江水日夜不息地向北奔流。

远望层层叠叠地枫树林,经霜染后,一片红火;

近看碧绿清澈的湘江,无数船只在争相行驶。

雄鹰在高空展翅飞翔,鱼儿在江水中自由自在地游泳,

宇宙间天地万物都在竞相向上,蓬勃发展。

面对这一派勃勃生机地大千世界,怎能不思绪万端:广阔无垠地大地呀,谁才能主宰你的命运?

1、课文上、下阙写了什么?哪些是景物、哪些是作者情绪?

2、为上阕景物图命名。

3、“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”里面哪些字让你深有触动?联想到哪些其他传统诗词?

4、在橘子洲头看到了什么?是从哪些角度来看的?勾出动词,讲讲它们的妙用。

5、在原文里找出一句话来表达画面特点。

6、上阕最后一句话“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”的作用。

7、学习效果自测,总结上阕大意、描写方法、顺序和角度。

思考以下问题:

赏析上阙

1、课文上、下阙写了什么?

哪些是景物、哪些是作者情绪?

(景语) (情语)

上阕侧重写景,即景抒情。

绘秋景,问苍茫大地。

(情语) (景语)

下片侧重抒情,情中含景。

忆往昔,抒壮志豪情。

2、为上阕景物图命名。

湘江秋景图。

3、“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”里面哪些字让你深有触动?

联想到哪些其他传统诗词?

字字珠玑。诗歌语言跳跃性很大,语序往往倒装,成分省略,本词的开头三句顺序:在深秋时节,我独立于橘子洲头,看着湘江水滚滚北去。

独——开篇,形象、处境、境界跃然纸上。柳宗元《江雪》独钓寒江“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江” 再现了当时的特定环境,身处险境仍然坦荡从容。思想的境界,《周易》“君子以独立不惧”,砥柱中流的气概。

立——点名地点、引出节令,滚滚北去的湘江,不就是词人内心翻腾的思绪么?!

寒——与“独”两相呼应,寒秋独立,词人忧虑革命前途的内心波涛。

4、在橘子洲头看到了什么?是从哪些方面、什么角度来看的?

勾出动词,讲讲它们的妙用。

“看” 一字领起:山红,林染,江碧,舸争,鹰击,鱼翔。

四个方面:山上、江中、天空、水底;

远眺、近观、 仰视、俯察

染:拟人手法,秋色深浓。星火燎原革命火。

击:苍鹰直冲云霄,搏击长空之强劲有力。

翔:突出鱼在清澈见底的水中自由轻快地游动。

尤其 是“击”与“翔”,鸟鱼错位却恰如其分,天地交融,秋水共长天一色。

5、讲讲秋景图的特点。如果要在原文里找出一句话来表达画面特点,是哪一句话?

色彩绚烂、生机勃勃

由眼前景物一下扩展到世间万物,有“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的上帝视觉。作为万物之灵的人类,特别是被压迫被剥削的人民,不是更应该竞自由吗?这实际是对被压迫人民的号召和呼唤。

“万类霜天竞自由”

6、上阕最后一句话“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?” 的作用。

全诗的“诗眼”。承上启下

“主沉浮”的深层含义是主宰国家的命运,掌握民族的前途。诗人“独立寒秋”,他不是想着自己被军阀追捕的处境,而是放眼宇宙,胸怀祖国,关注着国家的前途,忧思着民族的命运。

内心思想情感的迅速转变,也暗示了上阕结尾句“谁主沉浮”并非简简单单的“疑问”。

由于想到了国家前途与命运,想到革命,于是就很自然地想到了过去在一起进行革命活动的战友。

7、自我检测,总结上阕大意、描写方法、顺序和角度。

上阕写景,寄情于景、情景交融,提出“谁主沉浮”的问题。

山、林、江、舸、鹰、鱼→万物,由点到面

描绘顺序:远近相间、动静结合,对照鲜明

角度:

远眺:群山→山红林染如画;

仰视:长空→雄鹰展翅高飞;

近观:江中→水碧船急驶 俯视:

水底→鱼儿轻快畅游.

1954年书法作品,书法最晚作品,成就最高,自然流畅、筋骨健硕,字间不多连,气脉通畅,无奇大奇小、奇重奇轻之墨,藏锋为主,兼用方笔。功成名就的开国“太祖”晚年再写中年诗词,究其一生,终于给了青少年自已一个答案。

1、前2句在结构上起什么作用?和上阕如何呼应? 峥嵘、稠表现了什么?

2、“忆”一直统领到哪里?回忆的是怎样的一群同学?它对“谁主沉浮”给出了什么答案?划出副词,体验妙用

3、“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?” 是怎样的情怀?

4、总结下阕。

5、总结全文,景与情是如何结合的?

6、少年强则中国强,谈谈自己的志向。

思考以下问题:

赏析下阙

1、前2句在结构上起什么作用?和上阕如何呼应?

峥嵘、稠表现了什么?

过渡,为具体回忆当年之事做铺垫。

“峥嵘、稠”两个词不仅显示了当年那一段岁月不同寻常,而且点出当年干过许许多多不同寻常的事。

课外阅读:《中外传记作品选读》

2、“忆”一直统领到哪里?对“谁主沉浮”给出了什么答案?回忆的是怎样的一群同学?划出副词,体验其妙用。

领7句,包括词人在内的少年,正当年轻气盛,风华正茂,书生意气,干什么事都充满了活力;他们议论国家大事,纵论天下政治,写下了许多激浊扬清的文章,不曾把把那些军阀恶势力放在眼里,视他们如粪土。

回忆往事以“抒情”方式回答“谁主沉浮”。关心国家命运,斗志旺盛,蔑视权贵,敢为天下先的革命青年,不主沉浮,谁主沉浮?

“恰、正、方” 准确地表现了少年血气方刚、关心国事、胸怀激荡的年龄特征与天下事舍我其谁的勇气。

3、“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?” 是怎样的一种情怀?

借回忆当年游泳的情景,表现“同学少年”激流涌进,搏击风浪的斗争精神、壮志豪情。表现了他们随时准备担当大任的高度责任感。

“中流击水”即“中流击楫”的化用,出自《晋书·祖逖传》立誓复兴祖国的故事。运用此典故委婉地回答了上阕“问苍茫大地,谁主沉浮?”体现了诗人的豪气,革新中国复兴民族的远大志向。

4、总结下阕。

下阕缘情设景,融情于事,表达了毛泽东青年时代的伟大抱负。

5、总结全文,景与情是如何结合的?

由上阕的“问”引发出下阕的“答”。实现从景到情的飞跃。

全文融描写、叙事、议论、抒情于一炉,从上阕眼前之景展开,扩展到世间万物,描写了一幅充满力量、豁达向上、绚烂多彩的湘江秋色图。面对壮丽河山、生机勃勃的自然,作者发出“谁主沉浮”的问题,抒发博大胸怀,引发下文。

下阕忆峥嵘岁月,记豪迈气概,借景抒情,情景交融。通过回忆同学,号召关心国家命运、斗争旺盛、蔑视权贵、敢为天下先的革命青年去主沉浮,表现出作者与同伴激流勇进,一往无前的伟大气概,以及对革命的信心。

6、同学们的志向与祖国未来的发展紧密相连,

少年强则中国强,

结合同学志向谈谈未来规划。

独立|寒秋,湘江|北去,橘子洲|头。 此三句开阔苍茫,似有问题萦绕心头,语速较慢

看|万山|红遍,层林|尽染;漫江|碧透,百舸|争流。 读出“看”独领作用,后节奏稍快

鹰击|长空,鱼翔|浅底,万类|霜天|竞|自由。 前两句与前紧连,后一句渐慢,后三字拖腔

怅|寥廓,问|苍茫|大地,谁主|沉浮? 出“怅”“问”独领作用,读出自问自答语气

携来|百侣|曾游, 携来”快读,紧连上阕,重读“百侣”,志同道合者多

忆|往昔|峥嵘|岁月稠。 “忆往昔”紧连,“峥嵘”拖腔,“岁月稠”渐慢

恰|同学|少年,风华|正茂;书生|意气,挥斥|方遒。 读出“恰”独领用,后四句较快

指点|江山,激扬|文字,粪土|当年|万户侯。 前两句与前紧连,“当年”拖腔,后渐慢

曾|记否,到|中流|击水,浪遏|飞舟? “否”“中流”拖腔,后四字拖腔,戛然而止

采桑子·重阳

1929年10月

人生易老天难老,岁岁重阳。

今又重阳,战地黄花分外香。

一年一度秋风劲,不似春光。

胜似春光,寥廓江天万里霜。

清平乐·六盘山

1935年10月

天高云淡,望断南飞雁。

不到长城非好汉,屈指行程二万。

六盘山上高峰,红旗漫卷西风。

今日长缨在手,何时缚住苍龙。

七律·长征

1935年10月

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

人民解放军占领南京

1949年4月

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

浪淘沙·北戴河

1954年夏

大雨落幽燕,

白浪滔天,

秦皇岛外打鱼船。

一片汪洋都不见,

知向谁边?

往事越千年,

魏武挥鞭,

东临碣石有遗篇。

萧瑟秋风今又是,

换了人间!

水调歌头. 重上井冈山

1965年

久有凌云志, 重上井冈山。

千里来寻故地,旧貌变新颜。

到处莺歌燕舞,更有潺潺流水,

高路入云端。

过了黄洋界, 险处不须看。

风雷动,旌旗奋,是人寰!

三十八年过去,弹指一挥间!

可上九天揽月,可下五洋捉鳖,

谈笑凯歌还。

世上无难事,只要肯登攀!

?

1949.10.1开国大典

1973.2.17毛主席、周总理会见

美国总统国家安全事务助理基辛格

1961年在庐山

1936年陕西保安

毛泽东与朱德

1954年与金日成在国庆典礼上

1913年在湖南求学

1938年在中国人民抗日军政大学演讲

1946年 毛泽东与毛岸英

1958年7月31日,毛泽东在机场迎接苏共中央第一书记赫鲁晓夫。

字润之(原作咏芝,后改润芝),笔名子任。湖南湘潭人。中国人民的领袖,伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。

毛泽东

(1893.12.26-1976.9.9)

1949至1976年,担任中华人民共和国最高领导人。对马克思列宁主义的发展、军事理论的贡献以及对共产党的理论贡献被称为毛泽东思想。因毛泽东担任过的主要职务几乎全部称为主席,所以也被人们尊称为“毛主席”。

毛泽东被视为现代世界历史中最重要的人物之一

书法家

正如他洒脱的字体一样,他的诗词情调慷慨激扬,风格豪迈爽朗,大开大阖,吞云吐月,既有壮阔的奇观,又富有深广的内涵,是壮观与优美的结合。

他的作品有《沁园春·雪》《水调歌头·游泳》《卜算子·咏梅》《忆秦娥·娄山关》等。

诗

人

北国风光,千里冰封,万里雪飘。

望长城内外,惟馀莽莽;大河上下,顿失滔滔。

山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。

须晴日,看红妆素裹,分外妖娆。

江山如此多娇,

引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖, 稍逊风骚。

一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。

毛主席名句,你记得哪些?

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。

埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

——《七绝·改西乡隆盛诗赠父亲》

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。

——《忆秦娥·娄山关》

一万年太久,只争朝夕。—《满江红·和郭沫若同志》

毛泽东名句欣赏

独坐池塘如虎踞,绿荫树下养精神。

——《七绝·咏蛙》

茫茫九派流中国,沉沉一线穿南北。

烟雨莽苍苍,龟蛇锁大江。

——《菩萨蛮·黄鹤楼》

坐地日行八万里,巡天遥看一千河。

——《送瘟神》

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

——《卜算子·咏梅》

毛泽东名句欣赏

1925年,革命运动正在蓬勃发展,五卅运动和省港大罢工相继爆发,国共两党统一战线确立,反帝反封建斗争正风起云涌地开展着。2月32岁的毛泽东从上海回到韶山从事革命活动,军阀赵恒惕要逮捕他,身处危险境地,在韶山人民的掩护下毛泽东秘密离开,去广州主持农民运动讲习所。深秋,长沙逗留期间重游橘子洲、岳麓山,追怀18岁起在省立第一师范学校至30岁在长沙的求学生活、革命斗争经历而作。

1925年的毛泽东

写作背景

湘江、洞庭湖水系初印象

沁园春

橘子洲

舸

怅寥廓

峥嵘

qìn

jú

gě

chàng liáo kuò

zhēng róng

chì

qiú

è

读音识字

挥斥 方遒

浪遏

北

怅

寥廓

峥嵘岁月

挥斥方遒

指点江山

激扬文字

粪土

名词做状语, 向北。

感慨、思考。

辽阔的宇宙。

不平凡的日子。

热情奔放,劲头十足。

评论国家大事。

写出激浊扬清的文章。

名词作动词, 视……如粪土。

读音识字

诗,《诗经》是我国第一部诗歌总集。

词,传统诗歌中的一种特殊体裁,萌芽南朝,形成唐,盛行于宋俗称“宋词”。原本配合燕乐(燕,同“宴”,常用于会)曲词的歌辞,在发展中逐渐与音乐分离,成为纯粹的文学样式。我国文学史往往“汉赋、唐诗、宋词、元曲(诗体)”并称。

词

文体常识

词牌:

句子长短不一,故有“长短句”之称,另有别名诗余、曲子词、曲子、乐府、乐章等。常见词牌《满江红》、《蝶恋花》、《如梦令》、《浣溪纱》等。

文体常识

词题:

词有词牌表示音乐,与音乐脱离后表示词的格式,规定着句数、字数、平仄,所以叫“填词”。词牌与词的内容没有必然关系,不能以词牌名来理解词的思想感情。一般情况下,词没有题目,随着创作的发展,便慢慢有了题目,如本文。

文体常识

词的分类

①字数:

小令:58字以内;

《花非花》

唐·白居易

花非花,雾非雾,夜半来,天明去。

来如春梦几多时?去似朝云无觅处。

中调:58~90个字; (最常见,分为上、下阙或片)

长调:91个字以上。 (也叫“慢词”,就是长篇词)

文体常识

② 词风:

词作分为两大类

豪放派——苏轼、辛弃疾、陆游、毛泽东等;

例:

大江东去浪淘尽,千古风流人物。

婉约派——欧阳修、柳永、李清照、秦观等。

例:

雾失楼台,雾失楼台,月迷津渡。桃源望断无寻处。

文体常识

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;

漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游,

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;

书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,

粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

沁园春·长沙

毛泽东

沁园春 长沙

回忆往昔,曾经和许多同志在这一带游览、聚会,

度过了许多不平凡的岁月。

那时侯,正当青春年少,风采焕发,才华横溢;

同学们意气奔放,正显得遒劲有力,

经常在一起评论国家大事,写出激浊扬清的文章,

把反动统治者视为粪土。

还记得吗,当年我们在江中游泳,激起的波浪,几乎阻止了飞快前进的船只?

深秋时节,我独自站在橘子洲头,湘江水日夜不息地向北奔流。

远望层层叠叠地枫树林,经霜染后,一片红火;

近看碧绿清澈的湘江,无数船只在争相行驶。

雄鹰在高空展翅飞翔,鱼儿在江水中自由自在地游泳,

宇宙间天地万物都在竞相向上,蓬勃发展。

面对这一派勃勃生机地大千世界,怎能不思绪万端:广阔无垠地大地呀,谁才能主宰你的命运?

1、课文上、下阙写了什么?哪些是景物、哪些是作者情绪?

2、为上阕景物图命名。

3、“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”里面哪些字让你深有触动?联想到哪些其他传统诗词?

4、在橘子洲头看到了什么?是从哪些角度来看的?勾出动词,讲讲它们的妙用。

5、在原文里找出一句话来表达画面特点。

6、上阕最后一句话“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”的作用。

7、学习效果自测,总结上阕大意、描写方法、顺序和角度。

思考以下问题:

赏析上阙

1、课文上、下阙写了什么?

哪些是景物、哪些是作者情绪?

(景语) (情语)

上阕侧重写景,即景抒情。

绘秋景,问苍茫大地。

(情语) (景语)

下片侧重抒情,情中含景。

忆往昔,抒壮志豪情。

2、为上阕景物图命名。

湘江秋景图。

3、“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头”里面哪些字让你深有触动?

联想到哪些其他传统诗词?

字字珠玑。诗歌语言跳跃性很大,语序往往倒装,成分省略,本词的开头三句顺序:在深秋时节,我独立于橘子洲头,看着湘江水滚滚北去。

独——开篇,形象、处境、境界跃然纸上。柳宗元《江雪》独钓寒江“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江” 再现了当时的特定环境,身处险境仍然坦荡从容。思想的境界,《周易》“君子以独立不惧”,砥柱中流的气概。

立——点名地点、引出节令,滚滚北去的湘江,不就是词人内心翻腾的思绪么?!

寒——与“独”两相呼应,寒秋独立,词人忧虑革命前途的内心波涛。

4、在橘子洲头看到了什么?是从哪些方面、什么角度来看的?

勾出动词,讲讲它们的妙用。

“看” 一字领起:山红,林染,江碧,舸争,鹰击,鱼翔。

四个方面:山上、江中、天空、水底;

远眺、近观、 仰视、俯察

染:拟人手法,秋色深浓。星火燎原革命火。

击:苍鹰直冲云霄,搏击长空之强劲有力。

翔:突出鱼在清澈见底的水中自由轻快地游动。

尤其 是“击”与“翔”,鸟鱼错位却恰如其分,天地交融,秋水共长天一色。

5、讲讲秋景图的特点。如果要在原文里找出一句话来表达画面特点,是哪一句话?

色彩绚烂、生机勃勃

由眼前景物一下扩展到世间万物,有“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的上帝视觉。作为万物之灵的人类,特别是被压迫被剥削的人民,不是更应该竞自由吗?这实际是对被压迫人民的号召和呼唤。

“万类霜天竞自由”

6、上阕最后一句话“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?” 的作用。

全诗的“诗眼”。承上启下

“主沉浮”的深层含义是主宰国家的命运,掌握民族的前途。诗人“独立寒秋”,他不是想着自己被军阀追捕的处境,而是放眼宇宙,胸怀祖国,关注着国家的前途,忧思着民族的命运。

内心思想情感的迅速转变,也暗示了上阕结尾句“谁主沉浮”并非简简单单的“疑问”。

由于想到了国家前途与命运,想到革命,于是就很自然地想到了过去在一起进行革命活动的战友。

7、自我检测,总结上阕大意、描写方法、顺序和角度。

上阕写景,寄情于景、情景交融,提出“谁主沉浮”的问题。

山、林、江、舸、鹰、鱼→万物,由点到面

描绘顺序:远近相间、动静结合,对照鲜明

角度:

远眺:群山→山红林染如画;

仰视:长空→雄鹰展翅高飞;

近观:江中→水碧船急驶 俯视:

水底→鱼儿轻快畅游.

1954年书法作品,书法最晚作品,成就最高,自然流畅、筋骨健硕,字间不多连,气脉通畅,无奇大奇小、奇重奇轻之墨,藏锋为主,兼用方笔。功成名就的开国“太祖”晚年再写中年诗词,究其一生,终于给了青少年自已一个答案。

1、前2句在结构上起什么作用?和上阕如何呼应? 峥嵘、稠表现了什么?

2、“忆”一直统领到哪里?回忆的是怎样的一群同学?它对“谁主沉浮”给出了什么答案?划出副词,体验妙用

3、“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?” 是怎样的情怀?

4、总结下阕。

5、总结全文,景与情是如何结合的?

6、少年强则中国强,谈谈自己的志向。

思考以下问题:

赏析下阙

1、前2句在结构上起什么作用?和上阕如何呼应?

峥嵘、稠表现了什么?

过渡,为具体回忆当年之事做铺垫。

“峥嵘、稠”两个词不仅显示了当年那一段岁月不同寻常,而且点出当年干过许许多多不同寻常的事。

课外阅读:《中外传记作品选读》

2、“忆”一直统领到哪里?对“谁主沉浮”给出了什么答案?回忆的是怎样的一群同学?划出副词,体验其妙用。

领7句,包括词人在内的少年,正当年轻气盛,风华正茂,书生意气,干什么事都充满了活力;他们议论国家大事,纵论天下政治,写下了许多激浊扬清的文章,不曾把把那些军阀恶势力放在眼里,视他们如粪土。

回忆往事以“抒情”方式回答“谁主沉浮”。关心国家命运,斗志旺盛,蔑视权贵,敢为天下先的革命青年,不主沉浮,谁主沉浮?

“恰、正、方” 准确地表现了少年血气方刚、关心国事、胸怀激荡的年龄特征与天下事舍我其谁的勇气。

3、“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?” 是怎样的一种情怀?

借回忆当年游泳的情景,表现“同学少年”激流涌进,搏击风浪的斗争精神、壮志豪情。表现了他们随时准备担当大任的高度责任感。

“中流击水”即“中流击楫”的化用,出自《晋书·祖逖传》立誓复兴祖国的故事。运用此典故委婉地回答了上阕“问苍茫大地,谁主沉浮?”体现了诗人的豪气,革新中国复兴民族的远大志向。

4、总结下阕。

下阕缘情设景,融情于事,表达了毛泽东青年时代的伟大抱负。

5、总结全文,景与情是如何结合的?

由上阕的“问”引发出下阕的“答”。实现从景到情的飞跃。

全文融描写、叙事、议论、抒情于一炉,从上阕眼前之景展开,扩展到世间万物,描写了一幅充满力量、豁达向上、绚烂多彩的湘江秋色图。面对壮丽河山、生机勃勃的自然,作者发出“谁主沉浮”的问题,抒发博大胸怀,引发下文。

下阕忆峥嵘岁月,记豪迈气概,借景抒情,情景交融。通过回忆同学,号召关心国家命运、斗争旺盛、蔑视权贵、敢为天下先的革命青年去主沉浮,表现出作者与同伴激流勇进,一往无前的伟大气概,以及对革命的信心。

6、同学们的志向与祖国未来的发展紧密相连,

少年强则中国强,

结合同学志向谈谈未来规划。

独立|寒秋,湘江|北去,橘子洲|头。 此三句开阔苍茫,似有问题萦绕心头,语速较慢

看|万山|红遍,层林|尽染;漫江|碧透,百舸|争流。 读出“看”独领作用,后节奏稍快

鹰击|长空,鱼翔|浅底,万类|霜天|竞|自由。 前两句与前紧连,后一句渐慢,后三字拖腔

怅|寥廓,问|苍茫|大地,谁主|沉浮? 出“怅”“问”独领作用,读出自问自答语气

携来|百侣|曾游, 携来”快读,紧连上阕,重读“百侣”,志同道合者多

忆|往昔|峥嵘|岁月稠。 “忆往昔”紧连,“峥嵘”拖腔,“岁月稠”渐慢

恰|同学|少年,风华|正茂;书生|意气,挥斥|方遒。 读出“恰”独领用,后四句较快

指点|江山,激扬|文字,粪土|当年|万户侯。 前两句与前紧连,“当年”拖腔,后渐慢

曾|记否,到|中流|击水,浪遏|飞舟? “否”“中流”拖腔,后四字拖腔,戛然而止

采桑子·重阳

1929年10月

人生易老天难老,岁岁重阳。

今又重阳,战地黄花分外香。

一年一度秋风劲,不似春光。

胜似春光,寥廓江天万里霜。

清平乐·六盘山

1935年10月

天高云淡,望断南飞雁。

不到长城非好汉,屈指行程二万。

六盘山上高峰,红旗漫卷西风。

今日长缨在手,何时缚住苍龙。

七律·长征

1935年10月

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

人民解放军占领南京

1949年4月

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

浪淘沙·北戴河

1954年夏

大雨落幽燕,

白浪滔天,

秦皇岛外打鱼船。

一片汪洋都不见,

知向谁边?

往事越千年,

魏武挥鞭,

东临碣石有遗篇。

萧瑟秋风今又是,

换了人间!

水调歌头. 重上井冈山

1965年

久有凌云志, 重上井冈山。

千里来寻故地,旧貌变新颜。

到处莺歌燕舞,更有潺潺流水,

高路入云端。

过了黄洋界, 险处不须看。

风雷动,旌旗奋,是人寰!

三十八年过去,弹指一挥间!

可上九天揽月,可下五洋捉鳖,

谈笑凯歌还。

世上无难事,只要肯登攀!