江苏省如皋市2019-2020学年高二第一学期教学质量调研(二)历史试题(选修)(Word版)

文档属性

| 名称 | 江苏省如皋市2019-2020学年高二第一学期教学质量调研(二)历史试题(选修)(Word版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 98.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-11-17 11:07:33 | ||

图片预览

文档简介

2019~2020学年度高二年级第一学期教学质量调研(二)

历 史 试 题(选修)

总分:100分 考试时间:90分钟

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 《礼记·礼运》认为,在“天下为公,选贤任能”的“大同”之世后,社会进入“小康”之世,其基本特点有“天下为家,各亲其亲”、“大人世及以为礼”。以下符合“小康”之世特征是

A.采取禅让制度???? B.中央高度集权????

C.实行血缘政治???? D.推行土地私有

2. 唐诗《及第谣》写道:“水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。”下列对该制度评述不正确的是

A.稳固了封建专制政治体制 B.促成了持久的读书风尚

C.极大充实了科研人才力量 D.体现了社会的公平公正

3. 《吕氏春秋》载:“是故丈夫不织而衣,妇人不耕而食,男女贸功以长生,此圣人之制也。故敬时爱日,非老不休,非疾不息,非死不舍。”材料中的生产模式

A.主要反映了商周时期贵族生活状况 B.形成根本原因是铁犁牛耕出现

C.集体劳动调动了农民的生产积极性 D.春秋时期的商鞅变法正式确立

4. 土地兼并是封建土地私有制的必然产物。宋朝初年采取“田制不立,不抑兼并”的土地政策,到了宋真宗时期便出现了“百姓康乐,户口蕃庶,田野日辟”的景象。这表明宋朝的土地政策

A.激发了土地私有的活力??????????????????????? ?B.促进了商品经济的发展

C.导致社会矛盾急剧恶化?????????????????? ? ?D.减轻了农民的赋税力役

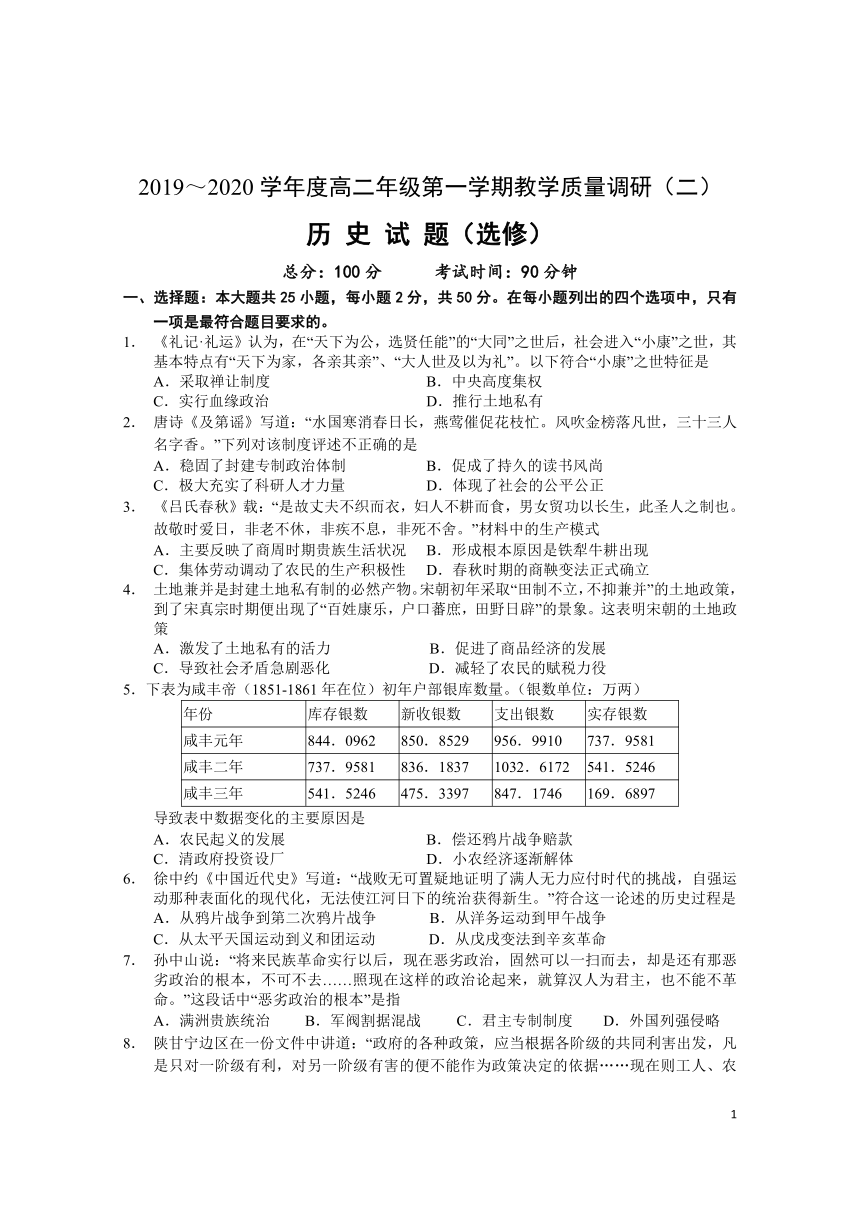

5.下表为咸丰帝(1851-1861年在位)初年户部银库数量。(银数单位:万两)

年份

库存银数

新收银数

支出银数

实存银数

咸丰元年

844.0962

850.8529

956.9910

737.9581

咸丰二年

737.9581

836.1837

1032.6172

541.5246

咸丰三年

541.5246

475.3397

847.1746

169.6897

导致表中数据变化的主要原因是

A.农民起义的发展 B.偿还鸦片战争赔款

C.清政府投资设厂 D.小农经济逐渐解体

6. 徐中约《中国近代史》写道:“战败无可置疑地证明了满人无力应付时代的挑战,自强运动那种表面化的现代化,无法使江河日下的统治获得新生。”符合这一论述的历史过程是

A.从鸦片战争到第二次鸦片战争??????????????B.从洋务运动到甲午战争

C.从太平天国运动到义和团运动??????????????D.从戊戌变法到辛亥革命

7. 孙中山说:“将来民族革命实行以后,现在恶劣政治,固然可以一扫而去,却是还有那恶劣政治的根本,不可不去……照现在这样的政治论起来,就算汉人为君主,也不能不革命。”这段话中“恶劣政治的根本”是指

A.满洲贵族统治??? B.军阀割据混战???? C.君主专制制度???? D.外国列强侵略

8. 陕甘宁边区在一份文件中讲道:“政府的各种政策,应当根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的依据……现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的有权利。”该文件的贯彻

A.推动了土地革命的顺利开展?? B.适应了民族战争新形势的需要

C.巩固了国民革命的社会基础??? D.壮大了反抗国民党政府的力量

9.中华人民共和国成立后,国家领导体制曾采取“议行合一”制,即中央人民政府不但是国家最高行政机关,而且还是国家最高立法机关。我国最高行政权和最高立法权的分立开始于

A.一届政协 B.第一届全国人大

C.中共八大 D.中共十一届三中全会

10.到1951年10月,全国有27个省、8个行署、146个市、2038个县召开了各界人民代表会议。到1952年底,全国所有的省、市、县、区、乡都召开了人民代表会议,绝大部分乡的人民政府委员会已由乡人民代表会议选举产生。这表明当时

A.基层民主制度已开始确立??????????????????????? B.人民当家作主原则得到落实

C.爱国统一战线进入新阶段????????????????? ?? D.人民代表大会制度不断发展

11.邓小平说:“中央确实是不干预特别行政区的具体事务的,也不需要干预。但是,特别行政区是不是也会发生危害国家根本利益的事情呢?……那个时候,北京过问不过问?……如果中央把什么权力都放弃了,就可能会出现一些混乱,损害香港的利益。”这一讲话的重点是

A.丰富“一国两制”的内涵 B.设定香港自治底线

C.肯定”港人治港”的方针 D.消除香港分裂势力

12.1953年3月,中日双方达成日侨回国协议。1955年3月,中国派出贸易代表团访日,中日双方签署民间贸易协定,两国贸易关系有了显著发展。这反映了

A.中日关系实现正常化??????????????????????????? B.中日两国共同应对苏联的威胁

C.中日不结盟外交发展??????????????????????????? ? D.中国和平共处外交政策的实践

13.1973年2月17日,毛泽东在会见基辛格的时候,阐述了建立“一条线”的思想,他说:“我跟一个外国朋友说过,我说要搞一条横线,就是纬度,美国、日本、中国、巴基斯坦、伊朗、土耳其、欧洲。”由此推知,“一条线”外交战略的主要目的是

A.联美抗苏???????????? B.一边倒? C.和平共处?????????? ?D.不结盟

14.2018年6月10日上海合作组织青岛峰会上,习近平阐述了会议的重要共识和成果:“各方同意加强团结协作,深化和平合作、平等相待、开放包容、共赢共享的伙伴关系;秉持共同、综合、合作、可持续的安全观,维护地区安全稳定等。”这主要体现中国积极

A.参与互利合作的新型区域合作?? B.推动亚太地区的贸易自由化

C.开展联合国为中心的多边外交?? D.发展与欧亚国家的政治联盟

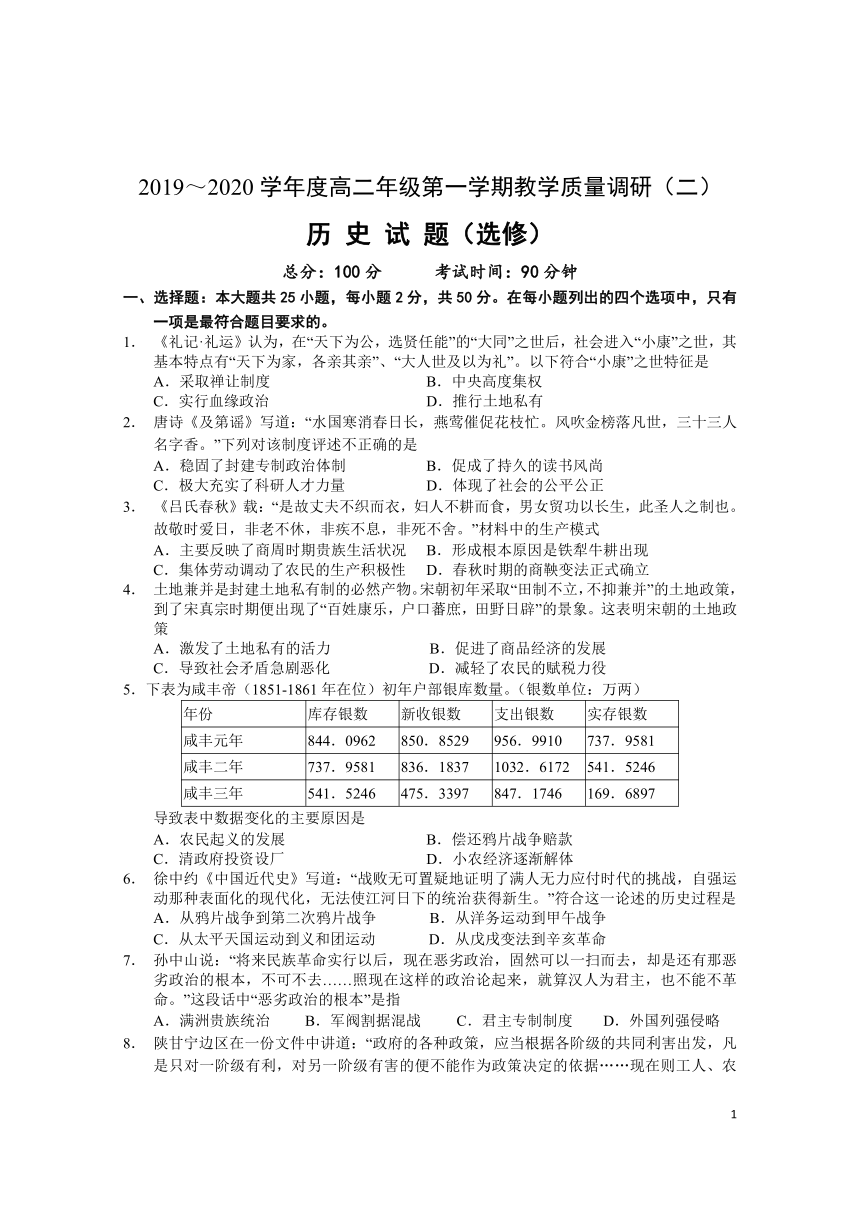

15.下表是新中国1950年和1965年人民教育事业发展情况统计。据此分析,至1965年

年度

高等学校

中学

小学

学校

学生

学校

学生

学校

学生

1950

227 所

13.4万

3690 所

109万

40万

2439万

1965

434 所

67.4万

80993(包括61626所农业与职业)

1441.8万

168.19万

11600万

A.国民教育体系初步形成??????????????????????? ? B.职业教育成为高等教育主体

C.九年义务教育基本普及??????????????????????? D.科教兴国战略取得一定成效

16.1741年2月,下院议员桑兹指责政府的失误导致了对西班牙战争的惨败,提议集体请愿,要求国王罢免内阁首相兼财政大臣的沃波尔。他声称:“大不列颠的国王不应雇佣一个不受人民欢迎的大臣。当某个大臣失去民心时,我们有义务告诉国王罢免他,以满足人民的要求。”这直接反映出

A.君主立宪制度尚不成熟 B.英国首相受到国王制约

C.责任内阁制发挥着作用 D.下议院掌握国家行政权

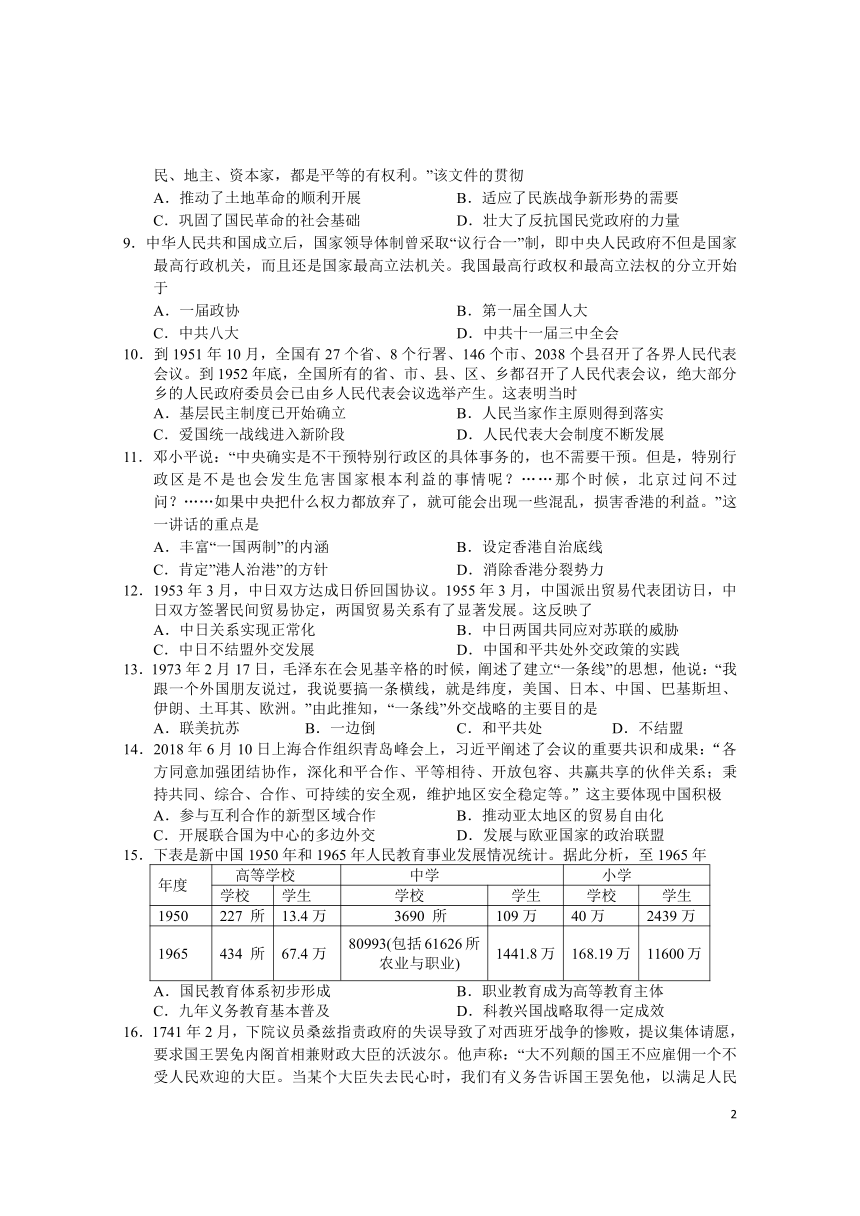

17.下表反映英国部分年份经济主要部门收入的变化(单位:万英镑),这一变化促使英国

农林渔牧业

工矿建筑业

商业运输业

地产房租业

1801

7 550

5 430

4 050

1 220

1831

7 950

11 710

5 900

2 200

A.社会贫富差距日益缩小?????????????????????? B.君主立宪政体完善与发展

C.产业结构分布更加合理???????????????????????? D.工人阶级政治地位的提高

18.美国制宪会议就众议院议员席位分配问题曾出现三个建设方案:方案一,(马里兰州)将奴隶也算入州人口数;方案二,(密歇根州)只将自由人算入州人口基数;最终方案,奴隶按五分之三的比例加入州人口基数。最终方案的形成过程说明了

A.妥协是现代政治的重要策略???????????????? B.分权是共和制度的关键措施

C.国会是代议政体的权力中枢???????????????? D.奴隶是民主选举的重要力量

19.马克思、恩格斯在《共产党宣言》1872年德文版序言指出:“正如《宣言》中所说的,随时随地都要以当时的历史条件为转移……现在这一段在许多方面都应该有不同的写法了……所以这个纲领现在有些地方已经过时了”。这样修改是因为当时

A.资本主义国家福利制度完善?????? B.共产主义运动受到各国压制

C.工业革命推动欧洲社会发展?????? D.工人与资本家政治诉求趋同

20.有学者认为:“十月革命是以马克思主义的名义、口号和理论体系进行的,与西方现代文明总危机和第一次世界大战有直接的牵涉,但其渊源、性质、风格和命运却深深地根植于俄国历史土壤之中。”这表明俄国十月革命

A.开创了人类文明新道路???????????????????????? B.具有一定的历史必然性

C.打破资本主义世界体系???????????????????????? D.高举马克思主义的旗帜

21.俄国学者苏汉诺夫说:列宁的讲话缺少对俄国社会主义的“客观前提”的分析,代表国内微弱少数的工人和雇佣苏维埃怎么能反对多数的意志和利益而建立社会主义?列宁的全部“观念”怎么能同马克思主义的最基本的原理并行不悖?苏汉诺夫如是说,旨在

A.批评《四月提纲》中俄国革命观点 B.说明资产阶级临时政府软弱性

C.阐述俄国面临内忧外患的严峻局势 D.指出当时首要任务是退出一战

22.朝鲜战争爆发后,苏联报纸说:“南朝鲜军队开始了美国预谋的,对朝鲜民主主义人民共和国的侵略”,同一天美国报纸则说:“几个小时之内,北朝鲜迫使南朝鲜丢弃广阔的前线地带向后撤退,美国对这一进攻感到惊讶。”这表明当时国际关系的显著特点是

A.美苏冷战正式形成 B.两大阵营尖锐的对立和斗争

C.美苏争霸斗争激烈 D.“热战”成为主要对抗形式

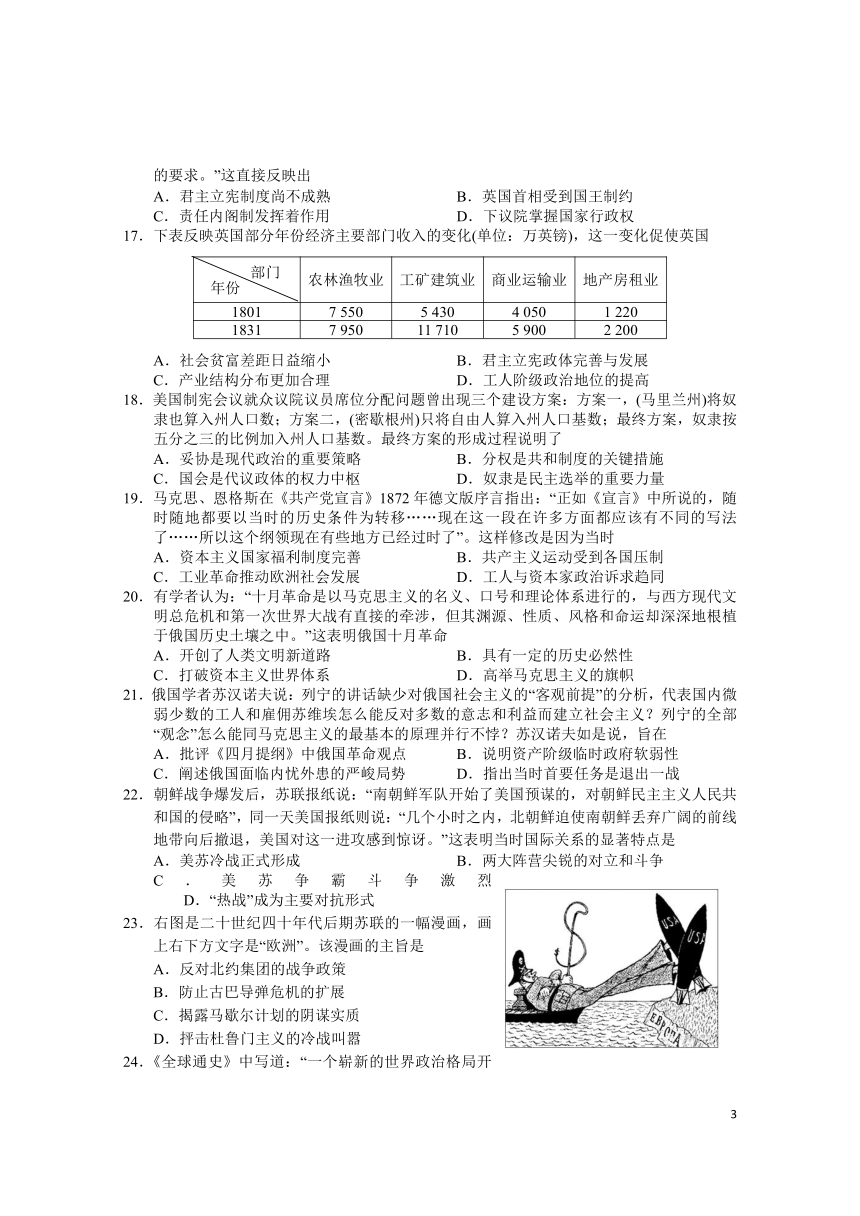

23.右图是二十世纪四十年代后期苏联的一幅漫画,画上右下方文字是“欧洲”。该漫画的主旨是

A.反对北约集团的战争政策

B.防止古巴导弹危机的扩展

C.揭露马歇尔计划的阴谋实质???????????????

D.抨击杜鲁门主义的冷战叫嚣????????????????

24.《全球通史》中写道:“一个崭新的世界政治格局开始出现……对最近的将来来说,更有可能出现的不是一个由自治的区域集团组成的世界,而是一个由若干传统大国的势力范围组成的世界。”由此可知

A.区域集团在多极化格局中作用衰退 B.区域集团对世界格局影响巨大

C.大国在国际事务中的主导作用增强 D.“一超多强”局面被逐渐地打破

25.马塞尔·杜尚在1919年创作完成《在蒙娜丽莎的脸上画上胡须》时曾说:“如果我们永远把大师的作品压在自己头上,我们个人的精神就永远会受到‘高贵’的奴役。”这反映出

A.印象画派强调理性??????????????????????????? ? B.浪漫主义重视感情

C.现实主义批判社会???????????????????????????????? D.现代主义突出自我

二、材料解析题:本大题共4小题,共50分。

26.明清时期,我国农业生产有了新的发展与变化。阅读下列材料:(13分)

材料一 明清时期精细经营得到进一步发展,所有权与经营权分离现象日益普遍,佃农人身依附关系相对减弱。由于纺织、酿造等手工业迅速发展及城镇兴起,社会对农产品需求增加,上海、山东、河南等地出现专业性产区,茶叶、甘蔗等作物的种植也迅速发展,农业生产的区域性分工进一步促进了农产品的商品化。

——摘编自高德步《中外经济简史》

材料二 清朝前期,随着耐旱、耐寒的玉米、甘薯等原产美洲的高产作物不断推广,人口迅速增长,乾隆末年全国人口突破3亿。“生齿殷繁,土地所出,仅可赡给,偶遇荒歉,民食维艰,开垦一事,于百姓最有稗益”。雍正元年,帝下令:“凡有可垦之处,听民相度地宜,自垦自报”;规定新开水田六年后纳税、旱田十年后纳税,禁止地方官吏阻挠或趁机勒索,对垦种成效显著地区的官吏予以奖励。至乾隆五年,帝告诫:“民间多辟尺寸之地,即多收升斗之储。凡边省内地零星土地,可以开垦者,嗣后悉听该地民夷垦种,免其升科(税负),并严禁豪强争夺。”

——摘编自《清实录》

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳明清时期我国农业生产领域新变化的表现。(4分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二,概括清朝前期农业发展的特点。据材料二及所学知识,分析当时农业发展的原因?(6分)

▲ ▲ ▲

(3)综合上述材料及所学知识,简析明清时期农业政策的影响。(3分)

▲ ▲ ▲

27.新中国建立之初,外交问题考验着新生政权领导者们的智慧。阅读下列材料:(13分)

材料一 “一边倒”是当时新中国基于国家利益的现实考量,为处理新中国与前苏联的国家关系而提出的外交方针。这一选择并非双方意识形态同一性的必然结果,也并不主要是应对当时国际格局的对策。随着中国共产党从革命运动的领导者成为执政者,面临的主要任务转向建立和巩固新政权,新中国在安全、政治、经济等方面的国家利益便生成了,在“一边倒”的选择中起关键作用的,就是对这些利益的考虑。

——摘编自关锦伟《新中国成立初期“一边倒”政策研究综述》

材料二 中国共产党采取了正确的对英政策,一方面,中国共产党制订了“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”等外交方针,坚持在英国断绝与国民党的关系,放弃在华特权之前不与之建立官方外交关系。但另一方面,中国共产党并未向英国关上大门,英国官方驻华代表一直保持着与中共的接触与联系,尽管中国共产党不承认这些代表的官方身份,但这种接触对双方关系无疑是有益的。对于英国在华侨民,中国共产党采取了友好态度,尽量不去触犯英国在华商业利益,并致力于发展两国之间的经贸关系。

——摘编自张淑华《试论建国前后英国的对华政策》

完成下列要求:

(1)据材料一,分析新中国推行“一边倒”政策的主要原因。结合所学知识,说明其影响。(6分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二及所学知识,分析中国对英外交政策的作用。(4分)

▲ ▲ ▲

(3)综合上述材料,归纳新中国初期外交政策的特点。(3分)

▲ ▲ ▲

28.1787年宪法通过中央与地方间的权力分配,形成制衡机制,影响着美国社会的发展。阅读下列材料:(11分)

材料一 1787年宪法及修正案规定,联邦政府有义务保证人民权利不受侵害,各州政府不能以自治权为理由侵犯宪法规定的公民权利。?在美国,人们始终坚持着一个传统观念,即国家权力来源于地方自治政府的“让渡”。相对于各州法律,联邦有着立法和解释的优先权,在确定联邦法规没有违宪的条件下,联邦法规具有更高权威。自建国以来,美国联邦政府和各州政府围绕权力相互博弈。联邦政府以多种形式不断加强对地方权力渗透,这种渗透也必定会遭到各州的抵制,“渗透—抵制”最终结果是达成动态平衡,形成一些约束双方但又彼此能够接受的基本原则。

——摘编自吴必成《授权与制约:美国地方政府治理的权力逻辑》

材料二 自19世纪初,关于宪法是否明确授权联邦政府帮助地方治理河流的问题,美国国会一直存在争论。1817年美国总统否决了联邦政府资助地方政府改善交通的议案。1824年最高法院法官认定,宪法允许联邦政府资助和承担河道改良项目。但联邦政府的权限从改良河道扩展到流域自理、防洪灌溉,又经历了一个多世纪。其间,仍有许多议员认为,联邦政府建设防洪工程过多干预了各州权力。1935年全国范围内发生洪灾,100多项防洪议案提交到国会,1936年总统签署《防洪法》,授予联邦政府在全国范围内建设防洪工程,地方需要提供相应的建设土地和空间。

——摘编自洪广兴《美国政府治理中的权力分配》

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳美国社会处理中央与地方权力关系的基本理念。(4分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二及所学知识,分别说明美国总统“1817年否决提案”及“1936年签署《防洪法》”的原因。(4分)

▲ ▲ ▲

(3)综合上述材料,评价美国中央与地方的制衡机制。(3分)

▲ ▲ ▲

29.20世纪6、70年代以来,法国“戴高乐主义”和联邦德国“新东方政策”,使得西欧外交出现新的变化,并对世界政治格局产生较大的影响。阅读下列材料:(13分)

材料一 1958年10月戴高乐就任法国总统。他认为提升法国影响力首先要改善法德关系,欧洲面临着直接或间接威胁,要使从大西洋到乌拉尔的欧洲保持和平、发展和自信,关键是要有一个强大的欧洲共同体,其轴心应是法德合作。1959年开始,法国逐步退出了北约军事一体化组织。1960年法国成功爆炸第一颗原子弹后,美国总统肯尼迪要求法国将核力量交给北约组织,并由美国承担保护法国责任,遭到戴高乐拒绝。1964年,法中建立大使级外交关系,使得法国成为能同时与中、美、苏三大国直接对话唯一的西方大国。1966年戴高乐正式访苏,迈出东西方关系缓和的第一步。

材料二 冷战开始后,西德政府相信自己有能力在美国的支持下,尽快完成对东德的统一。而到1969年10月勃兰特总理时期,外交上则推出“新东方政策”。1970年3月,勃兰特访问东德,提出处理两德关系的原则,即两国有义务维护德意志民族的统一,互不为外国。和平解决一切有争议的问题,不得诉诸武力去改变另一方的社会结构。着重加强两国在经济发展、专业技术领域的合作。尊重美、苏、英、法四国对整个德国和柏林的现有权力和责任,支持四国为改善柏林及周边地区局势所做的努力。8月、12月,勃兰特政府又先后与苏联、波兰签订了尊重领土与边界,维持现状和维护国际和平的条约。

——上述两则材料均摘编自肖月、朱立群《简明国际关系史》(1945—2002)

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳“戴高乐主义”的主要目标。(4分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二及所学知识,分析20世纪6、70年代西德的“新东方政策”与50年代初西德处理两德关系政策的异同点。(6分)

▲ ▲ ▲

(3)综合上述材料,归纳“戴高乐主义”与“新东方政策”的共同影响。(3分)

▲ ▲ ▲

2019~2020学年度高二年级第一学期教学质量调研(二)

历 史 试 题(选修)

总分:100分 考试时间:90分钟

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1C 2C 3B 4A 5A 6B 7C 8B 9B 10B 11B 12D 13A 14A 15A 16C 17B 18A 19C 20B 21A 22B 23C 24C 25D

二、材料解析题:本大题共4小题,共50分。

26.(13分)

(1)新变化:精耕细作加强;租佃经营得到发展;农业生产区域性分工加强;农产品的商品化发展;经济作物日益增多。(任答四点,4分)

(2)特点:注重新品种推广;以垦荒解决人地矛盾;(2分)

原因:人口增长要求;封建统治稳定;中外交流加强;政府重视引导;注重政策惠农。(任答四点,4分)

(3)积极:有利社会稳定,经济繁荣;保障民生;推动手工业和商业发展。(任两点,2分)

消极:固守农业,强化农本商末,影响社会转型。(1分)

27.(13分)

(1)主要原因:维护国家利益的需要;巩固新政权的需要。(2分)

影响:积极:有利于冲破美国的外交孤立;有利于新中国政权巩固和经济恢复发展;有利于增强社会主义阵营的力量;(3分)

局限:限制了与更多国家的正常交往。(1分)

(2)作用:有利于分化英美对华阵营;有利于维持对英贸易的进行;有利于改变中国半殖民地地位;有利于改善当时中国的外交环境。(4分)

(3)特点:深受国际时局影响;以国家利益为根本出发点;意识形态色彩浓厚;原则性和务实性、灵活性相结合(任答三点,3分)

28.(11分)

(1)公民权利不可侵犯;联邦地位高于各州;中央权力来自地方;中央和地方应相互妥协。(4分)

(2)“1817年否决提案”:美国宪法未明确赋予中央政府治理地方河流的权力;议员们反对。(2分)

“1936年签署《防洪法》”:严重灾情要求中央政府干预地方经济事务;罗斯福新政扩大联邦政府权力。(2分)

(3)积极:有利国家稳定发展;保障社会民主。(2分)

不足:过度制衡降低了政府行政效率。(1分)

29.(13分)

(1)目标:重振法国大国地位;注重法德关系的发展;促进欧洲一体化进程;反对美国霸权主义。(4分)

(2)同:都强调德意志民族的统一;都承认两极格局下的国际政治结构。(2分)

异:50年代初强调对立与斗争,6、70年代强调和平与合作;50年代初以政治领域为主,6、70年代加强经济领域合作;50年代初政策受制于美国,6、70年代政策自主性增强。(三个方面中,任答两个方面,4分)

(3)影响:提升西欧国际地位;推动欧洲局势缓和;推动欧洲一体化进程;摆脱美国控制,推动多极化的发展。(任答三点,3分)

历 史 试 题(选修)

总分:100分 考试时间:90分钟

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 《礼记·礼运》认为,在“天下为公,选贤任能”的“大同”之世后,社会进入“小康”之世,其基本特点有“天下为家,各亲其亲”、“大人世及以为礼”。以下符合“小康”之世特征是

A.采取禅让制度???? B.中央高度集权????

C.实行血缘政治???? D.推行土地私有

2. 唐诗《及第谣》写道:“水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。”下列对该制度评述不正确的是

A.稳固了封建专制政治体制 B.促成了持久的读书风尚

C.极大充实了科研人才力量 D.体现了社会的公平公正

3. 《吕氏春秋》载:“是故丈夫不织而衣,妇人不耕而食,男女贸功以长生,此圣人之制也。故敬时爱日,非老不休,非疾不息,非死不舍。”材料中的生产模式

A.主要反映了商周时期贵族生活状况 B.形成根本原因是铁犁牛耕出现

C.集体劳动调动了农民的生产积极性 D.春秋时期的商鞅变法正式确立

4. 土地兼并是封建土地私有制的必然产物。宋朝初年采取“田制不立,不抑兼并”的土地政策,到了宋真宗时期便出现了“百姓康乐,户口蕃庶,田野日辟”的景象。这表明宋朝的土地政策

A.激发了土地私有的活力??????????????????????? ?B.促进了商品经济的发展

C.导致社会矛盾急剧恶化?????????????????? ? ?D.减轻了农民的赋税力役

5.下表为咸丰帝(1851-1861年在位)初年户部银库数量。(银数单位:万两)

年份

库存银数

新收银数

支出银数

实存银数

咸丰元年

844.0962

850.8529

956.9910

737.9581

咸丰二年

737.9581

836.1837

1032.6172

541.5246

咸丰三年

541.5246

475.3397

847.1746

169.6897

导致表中数据变化的主要原因是

A.农民起义的发展 B.偿还鸦片战争赔款

C.清政府投资设厂 D.小农经济逐渐解体

6. 徐中约《中国近代史》写道:“战败无可置疑地证明了满人无力应付时代的挑战,自强运动那种表面化的现代化,无法使江河日下的统治获得新生。”符合这一论述的历史过程是

A.从鸦片战争到第二次鸦片战争??????????????B.从洋务运动到甲午战争

C.从太平天国运动到义和团运动??????????????D.从戊戌变法到辛亥革命

7. 孙中山说:“将来民族革命实行以后,现在恶劣政治,固然可以一扫而去,却是还有那恶劣政治的根本,不可不去……照现在这样的政治论起来,就算汉人为君主,也不能不革命。”这段话中“恶劣政治的根本”是指

A.满洲贵族统治??? B.军阀割据混战???? C.君主专制制度???? D.外国列强侵略

8. 陕甘宁边区在一份文件中讲道:“政府的各种政策,应当根据各阶级的共同利害出发,凡是只对一阶级有利,对另一阶级有害的便不能作为政策决定的依据……现在则工人、农民、地主、资本家,都是平等的有权利。”该文件的贯彻

A.推动了土地革命的顺利开展?? B.适应了民族战争新形势的需要

C.巩固了国民革命的社会基础??? D.壮大了反抗国民党政府的力量

9.中华人民共和国成立后,国家领导体制曾采取“议行合一”制,即中央人民政府不但是国家最高行政机关,而且还是国家最高立法机关。我国最高行政权和最高立法权的分立开始于

A.一届政协 B.第一届全国人大

C.中共八大 D.中共十一届三中全会

10.到1951年10月,全国有27个省、8个行署、146个市、2038个县召开了各界人民代表会议。到1952年底,全国所有的省、市、县、区、乡都召开了人民代表会议,绝大部分乡的人民政府委员会已由乡人民代表会议选举产生。这表明当时

A.基层民主制度已开始确立??????????????????????? B.人民当家作主原则得到落实

C.爱国统一战线进入新阶段????????????????? ?? D.人民代表大会制度不断发展

11.邓小平说:“中央确实是不干预特别行政区的具体事务的,也不需要干预。但是,特别行政区是不是也会发生危害国家根本利益的事情呢?……那个时候,北京过问不过问?……如果中央把什么权力都放弃了,就可能会出现一些混乱,损害香港的利益。”这一讲话的重点是

A.丰富“一国两制”的内涵 B.设定香港自治底线

C.肯定”港人治港”的方针 D.消除香港分裂势力

12.1953年3月,中日双方达成日侨回国协议。1955年3月,中国派出贸易代表团访日,中日双方签署民间贸易协定,两国贸易关系有了显著发展。这反映了

A.中日关系实现正常化??????????????????????????? B.中日两国共同应对苏联的威胁

C.中日不结盟外交发展??????????????????????????? ? D.中国和平共处外交政策的实践

13.1973年2月17日,毛泽东在会见基辛格的时候,阐述了建立“一条线”的思想,他说:“我跟一个外国朋友说过,我说要搞一条横线,就是纬度,美国、日本、中国、巴基斯坦、伊朗、土耳其、欧洲。”由此推知,“一条线”外交战略的主要目的是

A.联美抗苏???????????? B.一边倒? C.和平共处?????????? ?D.不结盟

14.2018年6月10日上海合作组织青岛峰会上,习近平阐述了会议的重要共识和成果:“各方同意加强团结协作,深化和平合作、平等相待、开放包容、共赢共享的伙伴关系;秉持共同、综合、合作、可持续的安全观,维护地区安全稳定等。”这主要体现中国积极

A.参与互利合作的新型区域合作?? B.推动亚太地区的贸易自由化

C.开展联合国为中心的多边外交?? D.发展与欧亚国家的政治联盟

15.下表是新中国1950年和1965年人民教育事业发展情况统计。据此分析,至1965年

年度

高等学校

中学

小学

学校

学生

学校

学生

学校

学生

1950

227 所

13.4万

3690 所

109万

40万

2439万

1965

434 所

67.4万

80993(包括61626所农业与职业)

1441.8万

168.19万

11600万

A.国民教育体系初步形成??????????????????????? ? B.职业教育成为高等教育主体

C.九年义务教育基本普及??????????????????????? D.科教兴国战略取得一定成效

16.1741年2月,下院议员桑兹指责政府的失误导致了对西班牙战争的惨败,提议集体请愿,要求国王罢免内阁首相兼财政大臣的沃波尔。他声称:“大不列颠的国王不应雇佣一个不受人民欢迎的大臣。当某个大臣失去民心时,我们有义务告诉国王罢免他,以满足人民的要求。”这直接反映出

A.君主立宪制度尚不成熟 B.英国首相受到国王制约

C.责任内阁制发挥着作用 D.下议院掌握国家行政权

17.下表反映英国部分年份经济主要部门收入的变化(单位:万英镑),这一变化促使英国

农林渔牧业

工矿建筑业

商业运输业

地产房租业

1801

7 550

5 430

4 050

1 220

1831

7 950

11 710

5 900

2 200

A.社会贫富差距日益缩小?????????????????????? B.君主立宪政体完善与发展

C.产业结构分布更加合理???????????????????????? D.工人阶级政治地位的提高

18.美国制宪会议就众议院议员席位分配问题曾出现三个建设方案:方案一,(马里兰州)将奴隶也算入州人口数;方案二,(密歇根州)只将自由人算入州人口基数;最终方案,奴隶按五分之三的比例加入州人口基数。最终方案的形成过程说明了

A.妥协是现代政治的重要策略???????????????? B.分权是共和制度的关键措施

C.国会是代议政体的权力中枢???????????????? D.奴隶是民主选举的重要力量

19.马克思、恩格斯在《共产党宣言》1872年德文版序言指出:“正如《宣言》中所说的,随时随地都要以当时的历史条件为转移……现在这一段在许多方面都应该有不同的写法了……所以这个纲领现在有些地方已经过时了”。这样修改是因为当时

A.资本主义国家福利制度完善?????? B.共产主义运动受到各国压制

C.工业革命推动欧洲社会发展?????? D.工人与资本家政治诉求趋同

20.有学者认为:“十月革命是以马克思主义的名义、口号和理论体系进行的,与西方现代文明总危机和第一次世界大战有直接的牵涉,但其渊源、性质、风格和命运却深深地根植于俄国历史土壤之中。”这表明俄国十月革命

A.开创了人类文明新道路???????????????????????? B.具有一定的历史必然性

C.打破资本主义世界体系???????????????????????? D.高举马克思主义的旗帜

21.俄国学者苏汉诺夫说:列宁的讲话缺少对俄国社会主义的“客观前提”的分析,代表国内微弱少数的工人和雇佣苏维埃怎么能反对多数的意志和利益而建立社会主义?列宁的全部“观念”怎么能同马克思主义的最基本的原理并行不悖?苏汉诺夫如是说,旨在

A.批评《四月提纲》中俄国革命观点 B.说明资产阶级临时政府软弱性

C.阐述俄国面临内忧外患的严峻局势 D.指出当时首要任务是退出一战

22.朝鲜战争爆发后,苏联报纸说:“南朝鲜军队开始了美国预谋的,对朝鲜民主主义人民共和国的侵略”,同一天美国报纸则说:“几个小时之内,北朝鲜迫使南朝鲜丢弃广阔的前线地带向后撤退,美国对这一进攻感到惊讶。”这表明当时国际关系的显著特点是

A.美苏冷战正式形成 B.两大阵营尖锐的对立和斗争

C.美苏争霸斗争激烈 D.“热战”成为主要对抗形式

23.右图是二十世纪四十年代后期苏联的一幅漫画,画上右下方文字是“欧洲”。该漫画的主旨是

A.反对北约集团的战争政策

B.防止古巴导弹危机的扩展

C.揭露马歇尔计划的阴谋实质???????????????

D.抨击杜鲁门主义的冷战叫嚣????????????????

24.《全球通史》中写道:“一个崭新的世界政治格局开始出现……对最近的将来来说,更有可能出现的不是一个由自治的区域集团组成的世界,而是一个由若干传统大国的势力范围组成的世界。”由此可知

A.区域集团在多极化格局中作用衰退 B.区域集团对世界格局影响巨大

C.大国在国际事务中的主导作用增强 D.“一超多强”局面被逐渐地打破

25.马塞尔·杜尚在1919年创作完成《在蒙娜丽莎的脸上画上胡须》时曾说:“如果我们永远把大师的作品压在自己头上,我们个人的精神就永远会受到‘高贵’的奴役。”这反映出

A.印象画派强调理性??????????????????????????? ? B.浪漫主义重视感情

C.现实主义批判社会???????????????????????????????? D.现代主义突出自我

二、材料解析题:本大题共4小题,共50分。

26.明清时期,我国农业生产有了新的发展与变化。阅读下列材料:(13分)

材料一 明清时期精细经营得到进一步发展,所有权与经营权分离现象日益普遍,佃农人身依附关系相对减弱。由于纺织、酿造等手工业迅速发展及城镇兴起,社会对农产品需求增加,上海、山东、河南等地出现专业性产区,茶叶、甘蔗等作物的种植也迅速发展,农业生产的区域性分工进一步促进了农产品的商品化。

——摘编自高德步《中外经济简史》

材料二 清朝前期,随着耐旱、耐寒的玉米、甘薯等原产美洲的高产作物不断推广,人口迅速增长,乾隆末年全国人口突破3亿。“生齿殷繁,土地所出,仅可赡给,偶遇荒歉,民食维艰,开垦一事,于百姓最有稗益”。雍正元年,帝下令:“凡有可垦之处,听民相度地宜,自垦自报”;规定新开水田六年后纳税、旱田十年后纳税,禁止地方官吏阻挠或趁机勒索,对垦种成效显著地区的官吏予以奖励。至乾隆五年,帝告诫:“民间多辟尺寸之地,即多收升斗之储。凡边省内地零星土地,可以开垦者,嗣后悉听该地民夷垦种,免其升科(税负),并严禁豪强争夺。”

——摘编自《清实录》

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳明清时期我国农业生产领域新变化的表现。(4分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二,概括清朝前期农业发展的特点。据材料二及所学知识,分析当时农业发展的原因?(6分)

▲ ▲ ▲

(3)综合上述材料及所学知识,简析明清时期农业政策的影响。(3分)

▲ ▲ ▲

27.新中国建立之初,外交问题考验着新生政权领导者们的智慧。阅读下列材料:(13分)

材料一 “一边倒”是当时新中国基于国家利益的现实考量,为处理新中国与前苏联的国家关系而提出的外交方针。这一选择并非双方意识形态同一性的必然结果,也并不主要是应对当时国际格局的对策。随着中国共产党从革命运动的领导者成为执政者,面临的主要任务转向建立和巩固新政权,新中国在安全、政治、经济等方面的国家利益便生成了,在“一边倒”的选择中起关键作用的,就是对这些利益的考虑。

——摘编自关锦伟《新中国成立初期“一边倒”政策研究综述》

材料二 中国共产党采取了正确的对英政策,一方面,中国共产党制订了“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”等外交方针,坚持在英国断绝与国民党的关系,放弃在华特权之前不与之建立官方外交关系。但另一方面,中国共产党并未向英国关上大门,英国官方驻华代表一直保持着与中共的接触与联系,尽管中国共产党不承认这些代表的官方身份,但这种接触对双方关系无疑是有益的。对于英国在华侨民,中国共产党采取了友好态度,尽量不去触犯英国在华商业利益,并致力于发展两国之间的经贸关系。

——摘编自张淑华《试论建国前后英国的对华政策》

完成下列要求:

(1)据材料一,分析新中国推行“一边倒”政策的主要原因。结合所学知识,说明其影响。(6分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二及所学知识,分析中国对英外交政策的作用。(4分)

▲ ▲ ▲

(3)综合上述材料,归纳新中国初期外交政策的特点。(3分)

▲ ▲ ▲

28.1787年宪法通过中央与地方间的权力分配,形成制衡机制,影响着美国社会的发展。阅读下列材料:(11分)

材料一 1787年宪法及修正案规定,联邦政府有义务保证人民权利不受侵害,各州政府不能以自治权为理由侵犯宪法规定的公民权利。?在美国,人们始终坚持着一个传统观念,即国家权力来源于地方自治政府的“让渡”。相对于各州法律,联邦有着立法和解释的优先权,在确定联邦法规没有违宪的条件下,联邦法规具有更高权威。自建国以来,美国联邦政府和各州政府围绕权力相互博弈。联邦政府以多种形式不断加强对地方权力渗透,这种渗透也必定会遭到各州的抵制,“渗透—抵制”最终结果是达成动态平衡,形成一些约束双方但又彼此能够接受的基本原则。

——摘编自吴必成《授权与制约:美国地方政府治理的权力逻辑》

材料二 自19世纪初,关于宪法是否明确授权联邦政府帮助地方治理河流的问题,美国国会一直存在争论。1817年美国总统否决了联邦政府资助地方政府改善交通的议案。1824年最高法院法官认定,宪法允许联邦政府资助和承担河道改良项目。但联邦政府的权限从改良河道扩展到流域自理、防洪灌溉,又经历了一个多世纪。其间,仍有许多议员认为,联邦政府建设防洪工程过多干预了各州权力。1935年全国范围内发生洪灾,100多项防洪议案提交到国会,1936年总统签署《防洪法》,授予联邦政府在全国范围内建设防洪工程,地方需要提供相应的建设土地和空间。

——摘编自洪广兴《美国政府治理中的权力分配》

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳美国社会处理中央与地方权力关系的基本理念。(4分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二及所学知识,分别说明美国总统“1817年否决提案”及“1936年签署《防洪法》”的原因。(4分)

▲ ▲ ▲

(3)综合上述材料,评价美国中央与地方的制衡机制。(3分)

▲ ▲ ▲

29.20世纪6、70年代以来,法国“戴高乐主义”和联邦德国“新东方政策”,使得西欧外交出现新的变化,并对世界政治格局产生较大的影响。阅读下列材料:(13分)

材料一 1958年10月戴高乐就任法国总统。他认为提升法国影响力首先要改善法德关系,欧洲面临着直接或间接威胁,要使从大西洋到乌拉尔的欧洲保持和平、发展和自信,关键是要有一个强大的欧洲共同体,其轴心应是法德合作。1959年开始,法国逐步退出了北约军事一体化组织。1960年法国成功爆炸第一颗原子弹后,美国总统肯尼迪要求法国将核力量交给北约组织,并由美国承担保护法国责任,遭到戴高乐拒绝。1964年,法中建立大使级外交关系,使得法国成为能同时与中、美、苏三大国直接对话唯一的西方大国。1966年戴高乐正式访苏,迈出东西方关系缓和的第一步。

材料二 冷战开始后,西德政府相信自己有能力在美国的支持下,尽快完成对东德的统一。而到1969年10月勃兰特总理时期,外交上则推出“新东方政策”。1970年3月,勃兰特访问东德,提出处理两德关系的原则,即两国有义务维护德意志民族的统一,互不为外国。和平解决一切有争议的问题,不得诉诸武力去改变另一方的社会结构。着重加强两国在经济发展、专业技术领域的合作。尊重美、苏、英、法四国对整个德国和柏林的现有权力和责任,支持四国为改善柏林及周边地区局势所做的努力。8月、12月,勃兰特政府又先后与苏联、波兰签订了尊重领土与边界,维持现状和维护国际和平的条约。

——上述两则材料均摘编自肖月、朱立群《简明国际关系史》(1945—2002)

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳“戴高乐主义”的主要目标。(4分)

▲ ▲ ▲

(2)据材料二及所学知识,分析20世纪6、70年代西德的“新东方政策”与50年代初西德处理两德关系政策的异同点。(6分)

▲ ▲ ▲

(3)综合上述材料,归纳“戴高乐主义”与“新东方政策”的共同影响。(3分)

▲ ▲ ▲

2019~2020学年度高二年级第一学期教学质量调研(二)

历 史 试 题(选修)

总分:100分 考试时间:90分钟

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1C 2C 3B 4A 5A 6B 7C 8B 9B 10B 11B 12D 13A 14A 15A 16C 17B 18A 19C 20B 21A 22B 23C 24C 25D

二、材料解析题:本大题共4小题,共50分。

26.(13分)

(1)新变化:精耕细作加强;租佃经营得到发展;农业生产区域性分工加强;农产品的商品化发展;经济作物日益增多。(任答四点,4分)

(2)特点:注重新品种推广;以垦荒解决人地矛盾;(2分)

原因:人口增长要求;封建统治稳定;中外交流加强;政府重视引导;注重政策惠农。(任答四点,4分)

(3)积极:有利社会稳定,经济繁荣;保障民生;推动手工业和商业发展。(任两点,2分)

消极:固守农业,强化农本商末,影响社会转型。(1分)

27.(13分)

(1)主要原因:维护国家利益的需要;巩固新政权的需要。(2分)

影响:积极:有利于冲破美国的外交孤立;有利于新中国政权巩固和经济恢复发展;有利于增强社会主义阵营的力量;(3分)

局限:限制了与更多国家的正常交往。(1分)

(2)作用:有利于分化英美对华阵营;有利于维持对英贸易的进行;有利于改变中国半殖民地地位;有利于改善当时中国的外交环境。(4分)

(3)特点:深受国际时局影响;以国家利益为根本出发点;意识形态色彩浓厚;原则性和务实性、灵活性相结合(任答三点,3分)

28.(11分)

(1)公民权利不可侵犯;联邦地位高于各州;中央权力来自地方;中央和地方应相互妥协。(4分)

(2)“1817年否决提案”:美国宪法未明确赋予中央政府治理地方河流的权力;议员们反对。(2分)

“1936年签署《防洪法》”:严重灾情要求中央政府干预地方经济事务;罗斯福新政扩大联邦政府权力。(2分)

(3)积极:有利国家稳定发展;保障社会民主。(2分)

不足:过度制衡降低了政府行政效率。(1分)

29.(13分)

(1)目标:重振法国大国地位;注重法德关系的发展;促进欧洲一体化进程;反对美国霸权主义。(4分)

(2)同:都强调德意志民族的统一;都承认两极格局下的国际政治结构。(2分)

异:50年代初强调对立与斗争,6、70年代强调和平与合作;50年代初以政治领域为主,6、70年代加强经济领域合作;50年代初政策受制于美国,6、70年代政策自主性增强。(三个方面中,任答两个方面,4分)

(3)影响:提升西欧国际地位;推动欧洲局势缓和;推动欧洲一体化进程;摆脱美国控制,推动多极化的发展。(任答三点,3分)

同课章节目录