7.回忆我的母亲 课件(37张PPT)

文档属性

| 名称 | 7.回忆我的母亲 课件(37张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 818.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件37张PPT。7 回忆我的母亲朱 德 在《回忆我的母亲》中,母亲的笑容,是世界上最和煦的春风;母亲的皱纹,是艰辛岁月里风霜雪雨的刻痕;母亲的汗水和眼泪,是世界上最名贵的珍珠;而母亲的画像,是勇敢和坚韧的象征。母爱是最温馨的。

——杨绛新课导入 以上是杨绛先生对朱德同志所写《回忆我的母亲》一文的评价,接下来让我们一起走进课文,感受作者对母亲的深情回忆,感受朱德母亲的坚韧精神和崇高品格!1.了解作者的相关常识,积累重点字词,体会回忆性散文的特点。

2.体会本文朴实无华的语言特色,学习本文按照时间顺序选取典型事例表现人物性格特征和思想品质的写法,学会分析重要段落的作用。(重点)

3.感悟文中母亲勤劳俭朴、艰苦奋斗、识大体、顾大局的优秀品质。

学习目标 朱德(1886—1976),字玉阶,四川仪陇人,伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家,中国人民解放军的主要缔造者之一,中华人民共和国的开国元勋。其主要著作收录在《朱德选集》里。作者简介 本文选自《朱德选集》(人民出版社1983年版)。这是朱德同志在得到母亲去世的消息后写的一篇回忆母亲的文章,是一篇感情真挚、文笔朴素的散文。

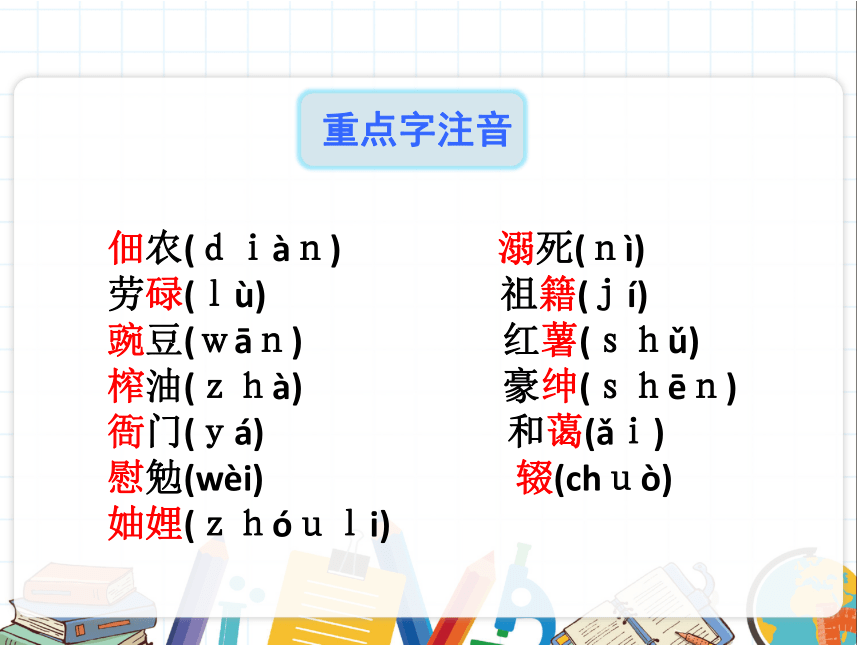

朱德同志的母亲钟太夫人,是1944年去世的,享年86岁。1944年3月25日的《解放日报》上,曾刊载过这位英雄母亲的传略。背景材料重点字注音佃农(diàn) 溺死(nì)

劳碌(lù) 祖籍(jí)

豌豆(wān) 红薯(shǔ)

榨油(zhà) 豪绅(shēn)

衙门(yá) 和蔼(ǎi)

慰勉(wèi) 辍(chuò)

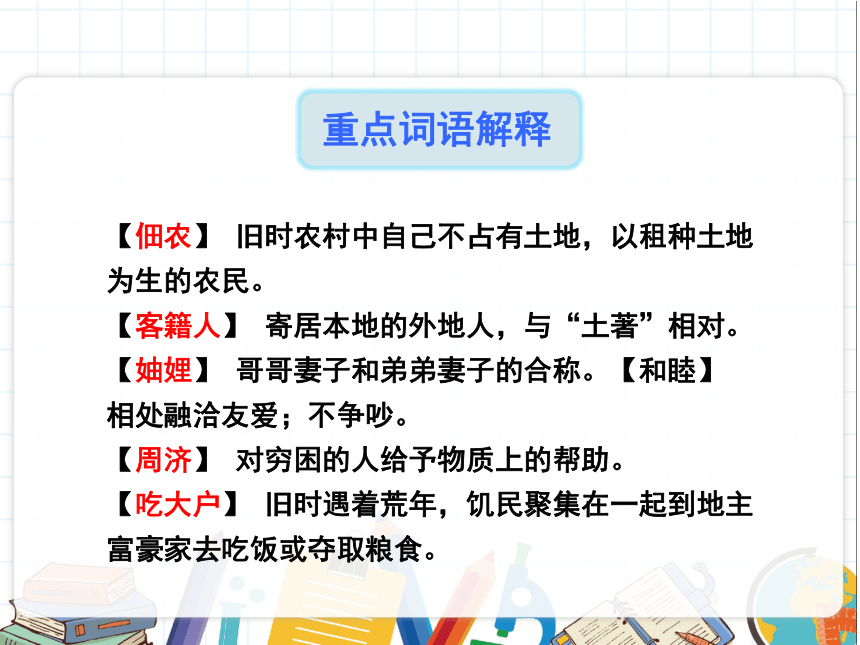

妯娌(zhóuli)【佃农】 旧时农村中自己不占有土地,以租种土地为生的农民。

【客籍人】 寄居本地的外地人,与“土著”相对。

【妯娌】 哥哥妻子和弟弟妻子的合称。【和睦】 相处融洽友爱;不争吵。

【周济】 对穷困的人给予物质上的帮助。

【吃大户】 旧时遇着荒年,饥民聚集在一起到地主富豪家去吃饭或夺取粮食。重点词语解释【横蛮】 即蛮横,指(态度)粗暴而不讲理。

【慰勉】 安慰勉励。

【辍】 停。

【补救】 采取行动矫正差错,扭转不利形势;设法使缺点不发生影响。

【无可奈何】 没有办法;没有办法可想。

【任劳任怨】 做事不辞劳苦,不怕别人埋怨。

【为富不仁】 靠不正当手段发财致富的人没有好心肠(语出《孟子·滕文公上》)。 得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。本段开篇点题,奠定全文的感情基调,引起下文。“勤劳”一词总领全文,是全文叙事的线索。“勤劳一生”是本文记叙的重点走进课文 第4段“总是天不亮就起床”中的“总是”一词说明了什么? “总是”说明天天如此,没有例外的时候,表现了母亲的勤劳能干。 第5段中“到八九岁时就不但能挑能背,还会种地了”,你有什么体会? 母亲对“我”有潜移默化的影响,是“我”学会生产劳动的最早的老师。也表现出了“我”的懂事、孝顺。作者这是用侧面描写的方法突出母亲的勤劳能干。 第6段中“这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味。”一句写出了什么? “看也不看”表明饭菜质量差;“吃起来有滋味”表明母亲做饭水平高。前后对比,表现了母亲的勤劳能干、善持家务,表达了作者对母亲的敬佩和赞美之情。 概括总结。作者怀着崇敬的心情赞扬了母亲的高贵品质。 “母亲那种勤劳俭朴的习惯,母亲那种宽厚仁慈的态度,至今还在我心中留有深刻的印象。”这句话在文中有什么作用? 第8段中对 1900 年旱灾时的场面描写反映了什么? “破破烂烂”“凶杀毒打”“血溅四五十里”“哭声动天”等词句表现出统治阶级对反抗者的野蛮镇压。作者用饱含同情的语言描述了农民的疾苦,揭露了统治者的残忍和社会的黑暗。“母亲没有灰心,她对穷苦农民的同情和对为富不仁者的反感却更强烈了。”这句话表现了母亲怎样的性格特点? 表现了母亲刚毅、倔强、爱憎分明的性格特点。 “母亲沉痛的三言两语的诉说以及我亲眼见到的许多不平事实,启发了我幼年时期反抗压迫追求光明的思想,使我决心寻找新的生活。”

“我”反抗压迫追求光明的思想和寻找新生活的决心是从哪里来的? 来自遭遇灾害后的悲惨生活和亲眼见到的许多不平事实;来自母亲对穷苦农民的同情、对为富不仁者的反感以及她沉痛的三言两语的诉说。 请用一句简练的话概括第9段的主要内容,并说出本段侧重表现了母亲怎样的性格特点。 父母节衣缩食、东挪西借地供“我”读书,力图摆脱贫困和被欺压的命运。侧重表现了母亲坚强不屈的性格特点。 “离开土地就不舒服”“回家继续劳动,一直到最后”,如何理解这两句话的含义? 表明母亲已经养成了劳动的习惯,歌颂了母亲热爱劳动的崇高品质,突出母亲“勤劳一生”,照应了开头。 第12段中“母亲知道我所做的事业,她期望着中国民族解放的成功。她知道我们党的困难,依然在家里过着勤苦的农妇生活。”这句话说明了什么? 用朴实的语言表现了母亲识大体、顾大局的崇高品质,以及儿子对母亲的敬佩、感激之情。请用简练的语言概括课文第12段的主要内容,并说说表现了母亲怎样的崇高品质。 随着中国革命的继续发展,母亲更加积极地支持“我”。这表现了她识大体、顾大局的崇高品质。课文第13段在文中有什么作用? 这段话说明了母亲一生勤劳。母亲身上的这种吃苦耐劳的美德,正是中华民族广大劳动妇女美德的集中体现。因此,作者对母亲的歌颂,也就是对中国千百万劳动妇女的歌颂。这样写既照应了前文,又深化了文章的主题,突出了文章的中心思想。 阅读课文第14段,说说作者感谢母亲的原因有哪些。 一是“给教我与困难作斗争的经验”。二是“给我一个强健的身体,一个勤劳的习惯”。三是“教给我生产的知识和革命的意志”。这些都是作者回忆母亲的根本原因。文章饱含了作者对母亲的哪些丰富的感情? 有爱、敬、哀、思念、怀念、歌颂、赞扬、感谢等等。其中爱是基本感情,是贯穿全文的感情。作者怀着对母亲深深的爱而哀思母亲、敬重母亲、歌颂母亲、感谢母亲,唱出一支对母亲的深情赞歌。 1.母亲一生值得回忆的事很多,作者为什么选择文中的这些事例来写呢? 这些事例又是如何串联起来的? 作者精选的这些事例最能表现母亲作为普通劳动妇女的本质特征:勤劳俭朴的习惯、宽厚仁慈的态度、坚强不屈的性格。在文章中,这些事例不是零碎的、孤立的。文章以时间为经线,以母亲的优秀品质为纬线,把这些典型事例巧妙地编织起来,首尾呼应,结构严谨。疑难突破2.有人认为这篇文章没有文采,显得比较平淡,你是如何看待的?甲:本文是表达儿子对去世的母亲的怀念和赞美之情的,而母亲又是一位朴实的劳动妇女,如果运用过于华美的语言,反而不得体。乙:本文语言质朴,字里行间浸透着儿子对母亲真挚深沉的爱,这样的语言更有利于抒发这种深情。例如,“我爱我母亲”“母亲是一个平凡的人”“愿母亲在地下安息”,虽句句平实,却打动人心。结构脉络1. 事例典型,人物鲜明。

文章通过典型事例表现了鲜明的人物形象。例如,“母亲把饭煮了,还要种田,种菜,喂猪,养蚕,纺棉花”,还能“挑水挑粪”,这些典型事例显示了母亲勤劳能干的优秀品质。写作特色2.语言朴素,感情真挚。

文章没有华丽的辞藻和过分的渲染,但深深打动着读者。例如,“我爱我母亲”“我应该感谢母亲”“母亲又给我一个强健的身体”,语言朴素,感情真挚。3.夹叙夹议,情真意切。

作者在记叙母亲的事迹时,适当穿插了精要的议论,起到了画龙点睛的作用。例如,写母亲被迫溺婴时,作者以议论兼抒情的笔调说:“这在母亲心里是多么惨痛悲哀和无可奈何的事情啊!”这句话深刻地揭示了母亲痛苦的心理。 孟子的母亲,世人称她为“孟母”。孟子小时候,他们住在墓地旁边。孟子就和邻居的小孩一起学大人跪拜、号哭的样子,玩办理丧事的游戏。他的母亲说:“这个地方不适合孩子居住。”于是将家搬到集市旁。孟子又和邻居的小孩学起商人做生意的样子,一会儿鞠躬欢迎客人,一会儿招待客人,一会儿和客人讨价还价,表演得像极了!孟子的母亲又皱了皱眉头说:“这个地方也不适合我的孩子居住!”这一次她将家搬到学校旁边。孟子开始变得守秩序、懂礼貌、喜欢读书。孟子的母亲说:“这才是孩子应该居住的地方。”于是他们就在这里定居下来了。孟子长大成人后,学成六艺,获得大儒的名望,这都离不开孟母的努力。孟母三迁传统文化课堂小练1.下列加线字的注音有误的一项是( )

A.妯娌(zhóuli) 豌豆(wān) 佃农(diàn) 劳碌(lù)

B.血溅(jiàn) 耕种(zhònɡ) 和蔼(ǎi) 支撑(chēnɡ)

C.不辍(chuò) 祖籍(jí) 豪绅(shēn) 慰勉(miǎn)

D.差役(chā) 溺水(ruò) 衙门(yá) 私塾(shú)答案:D 【点拨】差—chāi,溺—nì。2.下列词语中书写有误的一项是( )

A.榨油 惨痛 聊叙 为富不仁

B.管束 隔绝 补救 节衣缩食

C.哭泣 和睦 周挤 宽厚仁慈

D.挪动 强健 横蛮 任劳任怨答案:C 【点拨】挤—济。3.根据课文选择恰当的词语填空。

(1)母亲这样地整日着。( )

A.劳碌 B.劳力 C.劳损 D.劳役

(2)我将永不能再见她一面了,这个是无法补救的。( )

A.惨痛 B.哀痛 C.沉痛 D.悲痛答案:(1)A (2)B4.“母亲”是一个伟大的名词,是一个崇高的称谓,对母亲的赞美也是一个永恒的主题。请从你的积累中选出最有代表性的句子来赞美母亲。(俗语、歌词、诗句都可以)答案示例:谁言寸草心,报得三春晖。(或:辛勤三十日,母瘦雏渐肥。)

——杨绛新课导入 以上是杨绛先生对朱德同志所写《回忆我的母亲》一文的评价,接下来让我们一起走进课文,感受作者对母亲的深情回忆,感受朱德母亲的坚韧精神和崇高品格!1.了解作者的相关常识,积累重点字词,体会回忆性散文的特点。

2.体会本文朴实无华的语言特色,学习本文按照时间顺序选取典型事例表现人物性格特征和思想品质的写法,学会分析重要段落的作用。(重点)

3.感悟文中母亲勤劳俭朴、艰苦奋斗、识大体、顾大局的优秀品质。

学习目标 朱德(1886—1976),字玉阶,四川仪陇人,伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家,中国人民解放军的主要缔造者之一,中华人民共和国的开国元勋。其主要著作收录在《朱德选集》里。作者简介 本文选自《朱德选集》(人民出版社1983年版)。这是朱德同志在得到母亲去世的消息后写的一篇回忆母亲的文章,是一篇感情真挚、文笔朴素的散文。

朱德同志的母亲钟太夫人,是1944年去世的,享年86岁。1944年3月25日的《解放日报》上,曾刊载过这位英雄母亲的传略。背景材料重点字注音佃农(diàn) 溺死(nì)

劳碌(lù) 祖籍(jí)

豌豆(wān) 红薯(shǔ)

榨油(zhà) 豪绅(shēn)

衙门(yá) 和蔼(ǎi)

慰勉(wèi) 辍(chuò)

妯娌(zhóuli)【佃农】 旧时农村中自己不占有土地,以租种土地为生的农民。

【客籍人】 寄居本地的外地人,与“土著”相对。

【妯娌】 哥哥妻子和弟弟妻子的合称。【和睦】 相处融洽友爱;不争吵。

【周济】 对穷困的人给予物质上的帮助。

【吃大户】 旧时遇着荒年,饥民聚集在一起到地主富豪家去吃饭或夺取粮食。重点词语解释【横蛮】 即蛮横,指(态度)粗暴而不讲理。

【慰勉】 安慰勉励。

【辍】 停。

【补救】 采取行动矫正差错,扭转不利形势;设法使缺点不发生影响。

【无可奈何】 没有办法;没有办法可想。

【任劳任怨】 做事不辞劳苦,不怕别人埋怨。

【为富不仁】 靠不正当手段发财致富的人没有好心肠(语出《孟子·滕文公上》)。 得到母亲去世的消息,我很悲痛。我爱我母亲,特别是她勤劳一生,很多事情是值得我永远回忆的。本段开篇点题,奠定全文的感情基调,引起下文。“勤劳”一词总领全文,是全文叙事的线索。“勤劳一生”是本文记叙的重点走进课文 第4段“总是天不亮就起床”中的“总是”一词说明了什么? “总是”说明天天如此,没有例外的时候,表现了母亲的勤劳能干。 第5段中“到八九岁时就不但能挑能背,还会种地了”,你有什么体会? 母亲对“我”有潜移默化的影响,是“我”学会生产劳动的最早的老师。也表现出了“我”的懂事、孝顺。作者这是用侧面描写的方法突出母亲的勤劳能干。 第6段中“这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味。”一句写出了什么? “看也不看”表明饭菜质量差;“吃起来有滋味”表明母亲做饭水平高。前后对比,表现了母亲的勤劳能干、善持家务,表达了作者对母亲的敬佩和赞美之情。 概括总结。作者怀着崇敬的心情赞扬了母亲的高贵品质。 “母亲那种勤劳俭朴的习惯,母亲那种宽厚仁慈的态度,至今还在我心中留有深刻的印象。”这句话在文中有什么作用? 第8段中对 1900 年旱灾时的场面描写反映了什么? “破破烂烂”“凶杀毒打”“血溅四五十里”“哭声动天”等词句表现出统治阶级对反抗者的野蛮镇压。作者用饱含同情的语言描述了农民的疾苦,揭露了统治者的残忍和社会的黑暗。“母亲没有灰心,她对穷苦农民的同情和对为富不仁者的反感却更强烈了。”这句话表现了母亲怎样的性格特点? 表现了母亲刚毅、倔强、爱憎分明的性格特点。 “母亲沉痛的三言两语的诉说以及我亲眼见到的许多不平事实,启发了我幼年时期反抗压迫追求光明的思想,使我决心寻找新的生活。”

“我”反抗压迫追求光明的思想和寻找新生活的决心是从哪里来的? 来自遭遇灾害后的悲惨生活和亲眼见到的许多不平事实;来自母亲对穷苦农民的同情、对为富不仁者的反感以及她沉痛的三言两语的诉说。 请用一句简练的话概括第9段的主要内容,并说出本段侧重表现了母亲怎样的性格特点。 父母节衣缩食、东挪西借地供“我”读书,力图摆脱贫困和被欺压的命运。侧重表现了母亲坚强不屈的性格特点。 “离开土地就不舒服”“回家继续劳动,一直到最后”,如何理解这两句话的含义? 表明母亲已经养成了劳动的习惯,歌颂了母亲热爱劳动的崇高品质,突出母亲“勤劳一生”,照应了开头。 第12段中“母亲知道我所做的事业,她期望着中国民族解放的成功。她知道我们党的困难,依然在家里过着勤苦的农妇生活。”这句话说明了什么? 用朴实的语言表现了母亲识大体、顾大局的崇高品质,以及儿子对母亲的敬佩、感激之情。请用简练的语言概括课文第12段的主要内容,并说说表现了母亲怎样的崇高品质。 随着中国革命的继续发展,母亲更加积极地支持“我”。这表现了她识大体、顾大局的崇高品质。课文第13段在文中有什么作用? 这段话说明了母亲一生勤劳。母亲身上的这种吃苦耐劳的美德,正是中华民族广大劳动妇女美德的集中体现。因此,作者对母亲的歌颂,也就是对中国千百万劳动妇女的歌颂。这样写既照应了前文,又深化了文章的主题,突出了文章的中心思想。 阅读课文第14段,说说作者感谢母亲的原因有哪些。 一是“给教我与困难作斗争的经验”。二是“给我一个强健的身体,一个勤劳的习惯”。三是“教给我生产的知识和革命的意志”。这些都是作者回忆母亲的根本原因。文章饱含了作者对母亲的哪些丰富的感情? 有爱、敬、哀、思念、怀念、歌颂、赞扬、感谢等等。其中爱是基本感情,是贯穿全文的感情。作者怀着对母亲深深的爱而哀思母亲、敬重母亲、歌颂母亲、感谢母亲,唱出一支对母亲的深情赞歌。 1.母亲一生值得回忆的事很多,作者为什么选择文中的这些事例来写呢? 这些事例又是如何串联起来的? 作者精选的这些事例最能表现母亲作为普通劳动妇女的本质特征:勤劳俭朴的习惯、宽厚仁慈的态度、坚强不屈的性格。在文章中,这些事例不是零碎的、孤立的。文章以时间为经线,以母亲的优秀品质为纬线,把这些典型事例巧妙地编织起来,首尾呼应,结构严谨。疑难突破2.有人认为这篇文章没有文采,显得比较平淡,你是如何看待的?甲:本文是表达儿子对去世的母亲的怀念和赞美之情的,而母亲又是一位朴实的劳动妇女,如果运用过于华美的语言,反而不得体。乙:本文语言质朴,字里行间浸透着儿子对母亲真挚深沉的爱,这样的语言更有利于抒发这种深情。例如,“我爱我母亲”“母亲是一个平凡的人”“愿母亲在地下安息”,虽句句平实,却打动人心。结构脉络1. 事例典型,人物鲜明。

文章通过典型事例表现了鲜明的人物形象。例如,“母亲把饭煮了,还要种田,种菜,喂猪,养蚕,纺棉花”,还能“挑水挑粪”,这些典型事例显示了母亲勤劳能干的优秀品质。写作特色2.语言朴素,感情真挚。

文章没有华丽的辞藻和过分的渲染,但深深打动着读者。例如,“我爱我母亲”“我应该感谢母亲”“母亲又给我一个强健的身体”,语言朴素,感情真挚。3.夹叙夹议,情真意切。

作者在记叙母亲的事迹时,适当穿插了精要的议论,起到了画龙点睛的作用。例如,写母亲被迫溺婴时,作者以议论兼抒情的笔调说:“这在母亲心里是多么惨痛悲哀和无可奈何的事情啊!”这句话深刻地揭示了母亲痛苦的心理。 孟子的母亲,世人称她为“孟母”。孟子小时候,他们住在墓地旁边。孟子就和邻居的小孩一起学大人跪拜、号哭的样子,玩办理丧事的游戏。他的母亲说:“这个地方不适合孩子居住。”于是将家搬到集市旁。孟子又和邻居的小孩学起商人做生意的样子,一会儿鞠躬欢迎客人,一会儿招待客人,一会儿和客人讨价还价,表演得像极了!孟子的母亲又皱了皱眉头说:“这个地方也不适合我的孩子居住!”这一次她将家搬到学校旁边。孟子开始变得守秩序、懂礼貌、喜欢读书。孟子的母亲说:“这才是孩子应该居住的地方。”于是他们就在这里定居下来了。孟子长大成人后,学成六艺,获得大儒的名望,这都离不开孟母的努力。孟母三迁传统文化课堂小练1.下列加线字的注音有误的一项是( )

A.妯娌(zhóuli) 豌豆(wān) 佃农(diàn) 劳碌(lù)

B.血溅(jiàn) 耕种(zhònɡ) 和蔼(ǎi) 支撑(chēnɡ)

C.不辍(chuò) 祖籍(jí) 豪绅(shēn) 慰勉(miǎn)

D.差役(chā) 溺水(ruò) 衙门(yá) 私塾(shú)答案:D 【点拨】差—chāi,溺—nì。2.下列词语中书写有误的一项是( )

A.榨油 惨痛 聊叙 为富不仁

B.管束 隔绝 补救 节衣缩食

C.哭泣 和睦 周挤 宽厚仁慈

D.挪动 强健 横蛮 任劳任怨答案:C 【点拨】挤—济。3.根据课文选择恰当的词语填空。

(1)母亲这样地整日着。( )

A.劳碌 B.劳力 C.劳损 D.劳役

(2)我将永不能再见她一面了,这个是无法补救的。( )

A.惨痛 B.哀痛 C.沉痛 D.悲痛答案:(1)A (2)B4.“母亲”是一个伟大的名词,是一个崇高的称谓,对母亲的赞美也是一个永恒的主题。请从你的积累中选出最有代表性的句子来赞美母亲。(俗语、歌词、诗句都可以)答案示例:谁言寸草心,报得三春晖。(或:辛勤三十日,母瘦雏渐肥。)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首