人教版高中语文必修二 《兰亭集序》 课件 (共40张)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修二 《兰亭集序》 课件 (共40张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-17 20:58:31 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

字如其人,人如其字

古代科举取士,文章要一品,字也要一品。

柳公权,二十九岁进士及第,在地方担任七品官,后来偶然被唐穆宗看中,钟情一笔好字,即被召到长安。穆宗尝问柳公权用笔之法,公权答:“用笔在心,心正则笔正。”

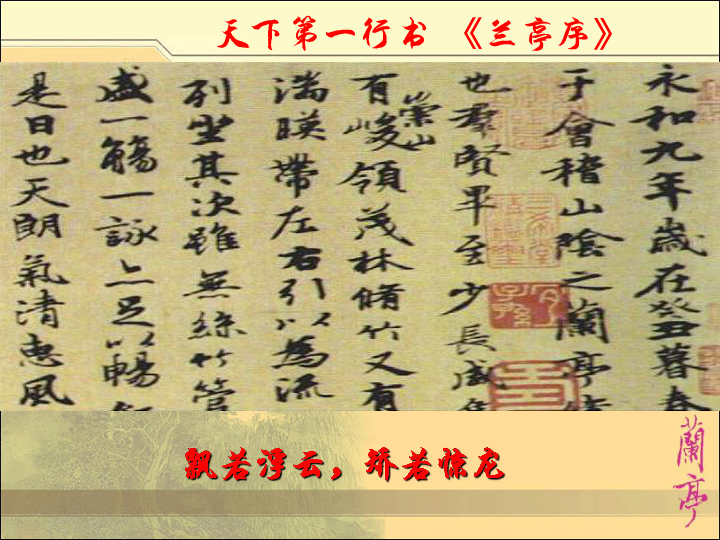

天下第一行书 《兰亭序》

飘若浮云,矫若惊龙

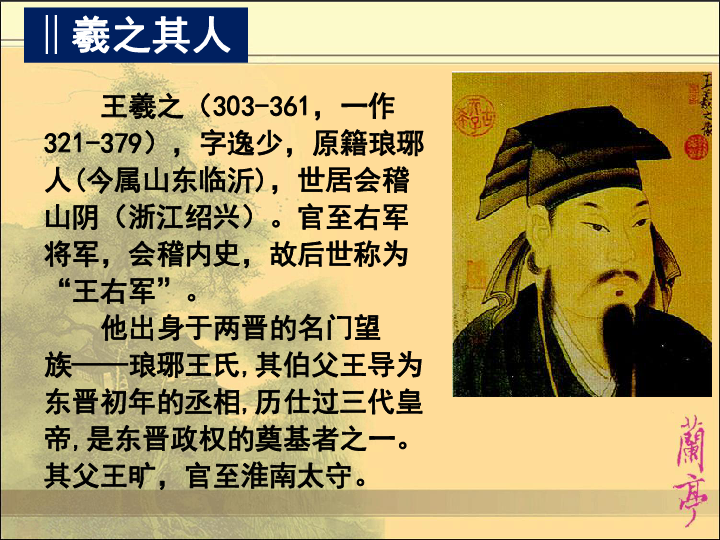

‖羲之其人

王羲之(303-361,一作321-379),字逸少,原籍琅琊人(今属山东临沂),世居会稽山阴(浙江绍兴)。官至右军将军,会稽内史,故后世称为“王右军”。

他出身于两晋的名门望族——琅琊王氏,其伯父王导为东晋初年的丞相,历仕过三代皇帝,是东晋政权的奠基者之一。其父王旷,官至淮南太守。

???????????????

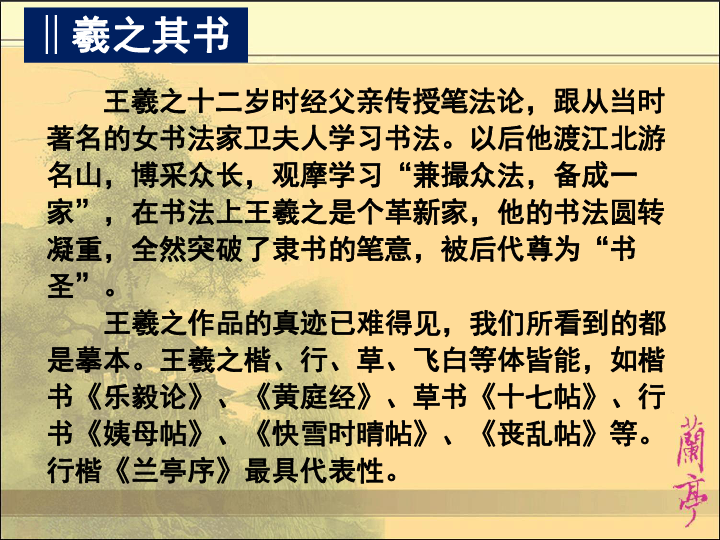

王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,跟从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,在书法上王羲之是个革新家,他的书法圆转凝重,全然突破了隶书的笔意,被后代尊为“书圣”。

王羲之作品的真迹已难得见,我们所看到的都是摹本。王羲之楷、行、草、飞白等体皆能,如楷书《乐毅论》、《黄庭经》、草书《十七帖》、行书《姨母帖》、《快雪时晴帖》、《丧乱帖》等。

行楷《兰亭序》最具代表性。

‖羲之其书

???????????????

2、羲之其书

王羲之的书法圆转凝重,全然突破了隶书的笔意,“飘若浮云,矫若惊龙”,被后代尊为“书圣”。 《兰亭序》被誉为“天下第一行书”

王羲之作品的真迹已难得见,我们所看到的都是摹本。王羲之的《快雪时晴帖》、王献之(羲之第七子)的《中秋帖》和王珣(羲之侄子)的《伯远帖》被乾隆皇帝藏于御书房“三希堂”。

袒腹东床

时太尉郗(chī)鉴使门生求女婿于导,导令就东厢遍观子弟。门生归,谓鉴曰:“王氏诸少并佳,然闻至信,咸自矜持。惟一人在东床坦腹食,独若不闻。”鉴曰:“正比佳婿邪!”访之,及羲之也,遂以女妻之。(刘义庆《世说新语》)

‖羲之其事

会稽有孤居姥养一鹅,善鸣,求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹息弥日 。

王羲之轶事

性爱鹅

以书换鹅

《晋中兴书》载:山阴地方有一位道士,很喜欢王羲之的书法,也很想求王羲之给写一本《黄庭经》。他早已把帛纸准备好,但当时的王羲之已名声在外,这位道士担心王羲之不肯答应。后来,经多方打听,道士了解到王羲之平素非常喜欢鹅,就特地养了一群十分逗人喜爱的大肥鹅,以便见机行动。

有一天,王羲之坐船路过山阴一带,道士闻讯后,把他那一群鹅赶往王羲之经过的地方。王羲之看到河里,游着的一群白鹅,两掌拨水,昂首前进,羽毛白净,形态优美,心里别提有多喜欢了。他停下船看了又看,一直舍不得离开。

一旁的道士看在眼里,喜在心上,认为机会来到了,询问王羲之是否想把这些鹅带走。王羲之让道士开个价钱。道士故作姿态地说:这么好的鹅哪能舍得卖掉。不过先生您要是真喜欢,就给我写一本经来换。王羲之一听这话,马上答应,当即兴致勃勃地用了半天时间写好一卷《黄庭经》交给道士。道士如获至宝,立即把那一群鹅装在笼子里,让王羲之随船带走。

“序” 一种文体,也就是我们现在所说的前言、引言之类的小篇幅文章。包括:书序、赠序、宴集序。

书序:著作或诗文前的说明或评价性文字。如:《<宽容>序》、《<呐喊>自序》 《〈指南录〉后序》等。

赠序:指亲友间,表达惜别、祝愿、劝勉之意时相赠的文章,如:明宋濂《送东阳马生序》、唐韩愈《送董邵南游河北序》等。

宴集序:指古人宴集时,常一同赋诗,诗成后公推一人作序,说明情况,并借此来表达一些人生之感,如王羲之的《兰亭集序》、《腾王阁序》等等。

本文是为兰亭修禊诗会时文人所作诗歌结集而写的序。

‖文体知识

‖背景介绍

两晋政治恐怖,司马氏集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫(如“竹林七贤”嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎、阮咸 )不满当朝统治,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。文学创作内容消沉,逃避现实的情调很浓但王羲之一反“清虚寡欲”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

‖生词注音

癸丑( )

会稽山( )

修禊事( )

激湍( )

流觞( )

骋怀( )

放浪形骸( )

趣舍万殊 ( )

若合一契( )

嗟悼( )

彭殇( )

ɡuǐ

kuài jī

xì

tuān

shānɡ

chěnɡ

hái

qǔ

qì

jiē dào

shānɡ

朗读课文

通读全文,找出文中最能体现作者思想感情的词语,思考:在聚会过程中,作者的感情发生了哪些变化?

乐——痛—— 悲

思考:

在聚会过程中,作者的感情发生了哪些变化?

乐什么?

‖课文研读

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,◆会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,

◆引以为流觞曲水,列坐其次。◆虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

癸丑为干支之一,顺序为第50个。

一种祭礼

高高的

都

县名

映衬、围绕

酒杯

排列

旁边

乐器

热闹

举行

都

翻译:

永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边进行消灾求福的活动。许多有声望有才气的人都来了,年轻的年长的人都聚集在一起。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)左右辉映环绕,把水引到(亭中)环形水渠里来,让酒杯漂流水上(供人们取饮),人们在曲水旁边排列而坐。虽然没有管弦齐奏的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以痛快地表达各自幽雅的情怀。

是日也,天朗气清,惠风和畅。◆仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

和风

用来…的

使…骋

穷尽

自然万物

实在

这

值得

使…游

翻译:

这一天,天气晴朗空气清新,和风吹来心情舒畅。向上看,天空广大无边,向下看,地上事物如此繁多,(这样)来纵展眼力,开阔胸怀,尽视和听的乐趣,实在快乐啊!

乐

良辰

△暮春之初

△天朗气清(天高气爽)

△惠风和畅(微风拂拂,

暖意融融)

△崇山峻岭,茂林修竹

△清流急湍,映带左右

美景

暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。

——南朝丘迟《与陈伯之书》

江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝,能不忆江南?

——白居易《忆江南》

思考:同为写江南风光,三者有何不同?

乐

良辰

△崇山峻岭,茂林修竹

△清流急湍,映带左右

美景

△修禊事也

△引以为流觞曲水,列坐其次

△一觞一咏,畅叙幽情

乐事

贤才

△群贤毕至,少长咸集

△暮春之初

△天朗气清,惠风和畅

天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并。

——南朝·谢灵运

痛什么?!

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,◆悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“◆死生亦大矣”。岂不痛哉!

句首语气词,表将发议论

一俯一仰之间,转瞬间

兼词,之于

通“晤”

有的人

通“趋”趋向

一时

高兴的样子

满足

介词,对于

等到

及、到

过去

附着

动词,到、达

以:因为,之:指“向之…陈迹”。

造化、自然

依靠、借助

相交往

形作名,大事

胸怀抱负

取独

舒缓语气

的

取独

翻译:

人与人相交往,很快便度过一生。有的人喜欢讲自己的抱负志趣,(与朋友)在一室之内面对面交谈;有的人随着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束放纵地生活。尽管各人的爱好千差万别,或好静或好动各不相同,但当他对所接触的事物感到高兴,一时很自得,快乐而满足,竟不觉得衰老将要到来;等到他对自己喜爱的事物感到厌倦,心情随着事物的变化而变化,感慨也就随着产生了。从前感兴趣的事,转眼之间,已成为陈迹了,这不能不因此而引起心中的感慨;何况人的寿命长短听凭造化,终归于尽。古人说:“死和生是一件大事啊。”这怎么不叫人悲痛万分呢?

欢乐有期

终期于尽

(人生苦短)

痛

当人们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足时,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成。

从前感兴趣的事,转眼之间,已成为陈迹。人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼。

在死亡人面前显得渺小而脆弱;人无法抗拒死亡,也无法回避对“死亡”的思考。

老之将至

悲什么?

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

符契,两半,可合在一起。

面对

叹息悲伤

明白

本来

数词作动词,把…看做一样。

未成年而死去的人

妄造,没有根据

情趣

依次

尽管、纵使

这次(集会)的诗文

形作动,把…看做相等。

……的原因

翻译:

每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,总是面对着(他们的)文章而嗟叹感伤,心里又不明白为什么会这样。(我)本来知道,把生和死同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待是妄造的。后人看待今天,也像今人看待从前一样,真是可悲啊!因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,纵使时代变了,事情不同了,但触发人们情怀的原因,他们的思想情趣是一样的。后世的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。

悲

千

古

同

悲

对人生苦短的悲痛不只是作者因眼前之情境产生的情感,而且是一代代共同的悲叹,所以这种悲是比痛更深沉的人类之大悲。

古人

今人

后人

思

考

探

究

“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

作者不认为生就是死,死就是生,二者不得等量齐观,暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

作者认为要珍惜生命,士大夫当“兼济天下”,去实现自己的抱负。

王羲之生活的魏晋时期是中国历史上一个长期分裂动荡的时期,社会陷入旷日持久的混乱中,政治上极为严酷,司马氏篡权成功后,更是惧怕舆论的褒贬,对有异议的人极为残酷,。对名士残杀现象时有发生。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

他们崇尚老庄,大谈玄理,思想消极,寄情山水,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里,不再把积极入仕当成人生的理想。

他们充满对生之无常和死之无奈的感慨,认为死生一样(死就是生,生就是死)——“一死生”“齐彭殇”。

知人论世

*王羲之的痛、悲,源于所处的时代,更源于对生命之爱。

作者悲的是人类对于死生的认识上的局限,对社会文人士族借老庄思想来逃避现实,寄情山水,麻醉自己,漠视生命的态度,而且这种无法摆脱的认识上的局限古今一同。

千古同悲

悲叹

篇中从可乐处说到可悲,着眼生死二字,有深意存焉。晋尚清谈,当时士大夫无不从风而靡,剽窃老庄唾余(喻别人的一些零星言论或意见),漠然无情,外其形骸,以仁义为土梗(泥土塑的偶像),名教为桎梏,遂致风俗颓弊,国步(国运)败移。右军有心人也,虽欲力肆抵排,而狂澜难挽,不得不于胜会之时,忽然以死生之痛,感慨伤怀,而长歌当哭,以为感动。

——〔清〕林云铭《古文析义》

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识-----“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

主旨归纳:

后之览者,亦将有感于斯文……

A、 积善行德,死后升入天堂。(基督教)

B 、追求长生不死,崇尚无为。(道家)

C、追求不朽,有所作为,立德立功立言。(儒家)

D、把握好今天,诗意地栖居。(德国哲学家马丁·海德格尔)

E、老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已 (曹操)

F、莫道桑榆晚,为霞尚满天。(刘禹锡)

G、人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。(司马迁)

1.时间的存在注定了生命的流逝,文字的诞生注定了记忆的永恒。(网络)

2.假如生命是无味的,我不要来生;假如生命是有趣的,今生已满足了。无论今生是有趣还是乏味,在为美而死之前,我都必须为美而生。(梁国典)

3.让生命在美好的时光里尽情美好,无愧于心不困于情,热烈得彻底,静美的安详。(黄蕾)

人生观、生死观

真正深刻的灵魂决不沉溺于悲观!

王羲之的书法成就是他抗拒人生虚幻的执著努力。

字如其人,人如其字

古代科举取士,文章要一品,字也要一品。

柳公权,二十九岁进士及第,在地方担任七品官,后来偶然被唐穆宗看中,钟情一笔好字,即被召到长安。穆宗尝问柳公权用笔之法,公权答:“用笔在心,心正则笔正。”

天下第一行书 《兰亭序》

飘若浮云,矫若惊龙

‖羲之其人

王羲之(303-361,一作321-379),字逸少,原籍琅琊人(今属山东临沂),世居会稽山阴(浙江绍兴)。官至右军将军,会稽内史,故后世称为“王右军”。

他出身于两晋的名门望族——琅琊王氏,其伯父王导为东晋初年的丞相,历仕过三代皇帝,是东晋政权的奠基者之一。其父王旷,官至淮南太守。

???????????????

王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,跟从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,在书法上王羲之是个革新家,他的书法圆转凝重,全然突破了隶书的笔意,被后代尊为“书圣”。

王羲之作品的真迹已难得见,我们所看到的都是摹本。王羲之楷、行、草、飞白等体皆能,如楷书《乐毅论》、《黄庭经》、草书《十七帖》、行书《姨母帖》、《快雪时晴帖》、《丧乱帖》等。

行楷《兰亭序》最具代表性。

‖羲之其书

???????????????

2、羲之其书

王羲之的书法圆转凝重,全然突破了隶书的笔意,“飘若浮云,矫若惊龙”,被后代尊为“书圣”。 《兰亭序》被誉为“天下第一行书”

王羲之作品的真迹已难得见,我们所看到的都是摹本。王羲之的《快雪时晴帖》、王献之(羲之第七子)的《中秋帖》和王珣(羲之侄子)的《伯远帖》被乾隆皇帝藏于御书房“三希堂”。

袒腹东床

时太尉郗(chī)鉴使门生求女婿于导,导令就东厢遍观子弟。门生归,谓鉴曰:“王氏诸少并佳,然闻至信,咸自矜持。惟一人在东床坦腹食,独若不闻。”鉴曰:“正比佳婿邪!”访之,及羲之也,遂以女妻之。(刘义庆《世说新语》)

‖羲之其事

会稽有孤居姥养一鹅,善鸣,求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹息弥日 。

王羲之轶事

性爱鹅

以书换鹅

《晋中兴书》载:山阴地方有一位道士,很喜欢王羲之的书法,也很想求王羲之给写一本《黄庭经》。他早已把帛纸准备好,但当时的王羲之已名声在外,这位道士担心王羲之不肯答应。后来,经多方打听,道士了解到王羲之平素非常喜欢鹅,就特地养了一群十分逗人喜爱的大肥鹅,以便见机行动。

有一天,王羲之坐船路过山阴一带,道士闻讯后,把他那一群鹅赶往王羲之经过的地方。王羲之看到河里,游着的一群白鹅,两掌拨水,昂首前进,羽毛白净,形态优美,心里别提有多喜欢了。他停下船看了又看,一直舍不得离开。

一旁的道士看在眼里,喜在心上,认为机会来到了,询问王羲之是否想把这些鹅带走。王羲之让道士开个价钱。道士故作姿态地说:这么好的鹅哪能舍得卖掉。不过先生您要是真喜欢,就给我写一本经来换。王羲之一听这话,马上答应,当即兴致勃勃地用了半天时间写好一卷《黄庭经》交给道士。道士如获至宝,立即把那一群鹅装在笼子里,让王羲之随船带走。

“序” 一种文体,也就是我们现在所说的前言、引言之类的小篇幅文章。包括:书序、赠序、宴集序。

书序:著作或诗文前的说明或评价性文字。如:《<宽容>序》、《<呐喊>自序》 《〈指南录〉后序》等。

赠序:指亲友间,表达惜别、祝愿、劝勉之意时相赠的文章,如:明宋濂《送东阳马生序》、唐韩愈《送董邵南游河北序》等。

宴集序:指古人宴集时,常一同赋诗,诗成后公推一人作序,说明情况,并借此来表达一些人生之感,如王羲之的《兰亭集序》、《腾王阁序》等等。

本文是为兰亭修禊诗会时文人所作诗歌结集而写的序。

‖文体知识

‖背景介绍

两晋政治恐怖,司马氏集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫(如“竹林七贤”嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎、阮咸 )不满当朝统治,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。文学创作内容消沉,逃避现实的情调很浓但王羲之一反“清虚寡欲”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

‖生词注音

癸丑( )

会稽山( )

修禊事( )

激湍( )

流觞( )

骋怀( )

放浪形骸( )

趣舍万殊 ( )

若合一契( )

嗟悼( )

彭殇( )

ɡuǐ

kuài jī

xì

tuān

shānɡ

chěnɡ

hái

qǔ

qì

jiē dào

shānɡ

朗读课文

通读全文,找出文中最能体现作者思想感情的词语,思考:在聚会过程中,作者的感情发生了哪些变化?

乐——痛—— 悲

思考:

在聚会过程中,作者的感情发生了哪些变化?

乐什么?

‖课文研读

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,◆会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,

◆引以为流觞曲水,列坐其次。◆虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

癸丑为干支之一,顺序为第50个。

一种祭礼

高高的

都

县名

映衬、围绕

酒杯

排列

旁边

乐器

热闹

举行

都

翻译:

永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边进行消灾求福的活动。许多有声望有才气的人都来了,年轻的年长的人都聚集在一起。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)左右辉映环绕,把水引到(亭中)环形水渠里来,让酒杯漂流水上(供人们取饮),人们在曲水旁边排列而坐。虽然没有管弦齐奏的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以痛快地表达各自幽雅的情怀。

是日也,天朗气清,惠风和畅。◆仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

和风

用来…的

使…骋

穷尽

自然万物

实在

这

值得

使…游

翻译:

这一天,天气晴朗空气清新,和风吹来心情舒畅。向上看,天空广大无边,向下看,地上事物如此繁多,(这样)来纵展眼力,开阔胸怀,尽视和听的乐趣,实在快乐啊!

乐

良辰

△暮春之初

△天朗气清(天高气爽)

△惠风和畅(微风拂拂,

暖意融融)

△崇山峻岭,茂林修竹

△清流急湍,映带左右

美景

暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞。

——南朝丘迟《与陈伯之书》

江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝,能不忆江南?

——白居易《忆江南》

思考:同为写江南风光,三者有何不同?

乐

良辰

△崇山峻岭,茂林修竹

△清流急湍,映带左右

美景

△修禊事也

△引以为流觞曲水,列坐其次

△一觞一咏,畅叙幽情

乐事

贤才

△群贤毕至,少长咸集

△暮春之初

△天朗气清,惠风和畅

天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并。

——南朝·谢灵运

痛什么?!

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,◆悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“◆死生亦大矣”。岂不痛哉!

句首语气词,表将发议论

一俯一仰之间,转瞬间

兼词,之于

通“晤”

有的人

通“趋”趋向

一时

高兴的样子

满足

介词,对于

等到

及、到

过去

附着

动词,到、达

以:因为,之:指“向之…陈迹”。

造化、自然

依靠、借助

相交往

形作名,大事

胸怀抱负

取独

舒缓语气

的

取独

翻译:

人与人相交往,很快便度过一生。有的人喜欢讲自己的抱负志趣,(与朋友)在一室之内面对面交谈;有的人随着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束放纵地生活。尽管各人的爱好千差万别,或好静或好动各不相同,但当他对所接触的事物感到高兴,一时很自得,快乐而满足,竟不觉得衰老将要到来;等到他对自己喜爱的事物感到厌倦,心情随着事物的变化而变化,感慨也就随着产生了。从前感兴趣的事,转眼之间,已成为陈迹了,这不能不因此而引起心中的感慨;何况人的寿命长短听凭造化,终归于尽。古人说:“死和生是一件大事啊。”这怎么不叫人悲痛万分呢?

欢乐有期

终期于尽

(人生苦短)

痛

当人们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足时,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成。

从前感兴趣的事,转眼之间,已成为陈迹。人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼。

在死亡人面前显得渺小而脆弱;人无法抗拒死亡,也无法回避对“死亡”的思考。

老之将至

悲什么?

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

符契,两半,可合在一起。

面对

叹息悲伤

明白

本来

数词作动词,把…看做一样。

未成年而死去的人

妄造,没有根据

情趣

依次

尽管、纵使

这次(集会)的诗文

形作动,把…看做相等。

……的原因

翻译:

每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,总是面对着(他们的)文章而嗟叹感伤,心里又不明白为什么会这样。(我)本来知道,把生和死同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待是妄造的。后人看待今天,也像今人看待从前一样,真是可悲啊!因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,纵使时代变了,事情不同了,但触发人们情怀的原因,他们的思想情趣是一样的。后世的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。

悲

千

古

同

悲

对人生苦短的悲痛不只是作者因眼前之情境产生的情感,而且是一代代共同的悲叹,所以这种悲是比痛更深沉的人类之大悲。

古人

今人

后人

思

考

探

究

“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

作者不认为生就是死,死就是生,二者不得等量齐观,暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

作者认为要珍惜生命,士大夫当“兼济天下”,去实现自己的抱负。

王羲之生活的魏晋时期是中国历史上一个长期分裂动荡的时期,社会陷入旷日持久的混乱中,政治上极为严酷,司马氏篡权成功后,更是惧怕舆论的褒贬,对有异议的人极为残酷,。对名士残杀现象时有发生。因此,天下名士,首要任务是保全性命。

他们崇尚老庄,大谈玄理,思想消极,寄情山水,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里,不再把积极入仕当成人生的理想。

他们充满对生之无常和死之无奈的感慨,认为死生一样(死就是生,生就是死)——“一死生”“齐彭殇”。

知人论世

*王羲之的痛、悲,源于所处的时代,更源于对生命之爱。

作者悲的是人类对于死生的认识上的局限,对社会文人士族借老庄思想来逃避现实,寄情山水,麻醉自己,漠视生命的态度,而且这种无法摆脱的认识上的局限古今一同。

千古同悲

悲叹

篇中从可乐处说到可悲,着眼生死二字,有深意存焉。晋尚清谈,当时士大夫无不从风而靡,剽窃老庄唾余(喻别人的一些零星言论或意见),漠然无情,外其形骸,以仁义为土梗(泥土塑的偶像),名教为桎梏,遂致风俗颓弊,国步(国运)败移。右军有心人也,虽欲力肆抵排,而狂澜难挽,不得不于胜会之时,忽然以死生之痛,感慨伤怀,而长歌当哭,以为感动。

——〔清〕林云铭《古文析义》

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识-----“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

主旨归纳:

后之览者,亦将有感于斯文……

A、 积善行德,死后升入天堂。(基督教)

B 、追求长生不死,崇尚无为。(道家)

C、追求不朽,有所作为,立德立功立言。(儒家)

D、把握好今天,诗意地栖居。(德国哲学家马丁·海德格尔)

E、老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已 (曹操)

F、莫道桑榆晚,为霞尚满天。(刘禹锡)

G、人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。(司马迁)

1.时间的存在注定了生命的流逝,文字的诞生注定了记忆的永恒。(网络)

2.假如生命是无味的,我不要来生;假如生命是有趣的,今生已满足了。无论今生是有趣还是乏味,在为美而死之前,我都必须为美而生。(梁国典)

3.让生命在美好的时光里尽情美好,无愧于心不困于情,热烈得彻底,静美的安详。(黄蕾)

人生观、生死观

真正深刻的灵魂决不沉溺于悲观!

王羲之的书法成就是他抗拒人生虚幻的执著努力。