人教高中语文必修二2.4《采薇》导学提纲(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教高中语文必修二2.4《采薇》导学提纲(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 29.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-17 23:22:44 | ||

图片预览

文档简介

《采薇》导学提纲

【学习目标】

1.回顾《诗经》常识:风、雅、颂、赋、比、兴。

2.学习诗中的比兴手法及重章叠唱的章法,积累诗歌中的文言知识。(重点)

3.了解《诗经》的现实主义传统,认识现实主义创作方法的特点。

4.掌握表现手法的鉴赏题(难点)。

【知识链接】一,古人写战争

《秦风·无衣》

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

《渔家傲-秋思》范仲淹

塞下秋来风景异。衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里。长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里。燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐。将军白发征夫泪。

二,古人写柳诗词

《柳》罗隐

灞岸晴来送别频, 相偎相依不胜春。自家飞絮犹无定, 争解垂丝绊路人。

《堤上柳》戴叔伦

垂柳万条丝, 春来织别离。 行人攀折处, 是妾断肠时。

《折杨柳》施肩吾

伤见路旁杨柳春,一重折尽一重新。今年还折去年处,不送去年离别人。

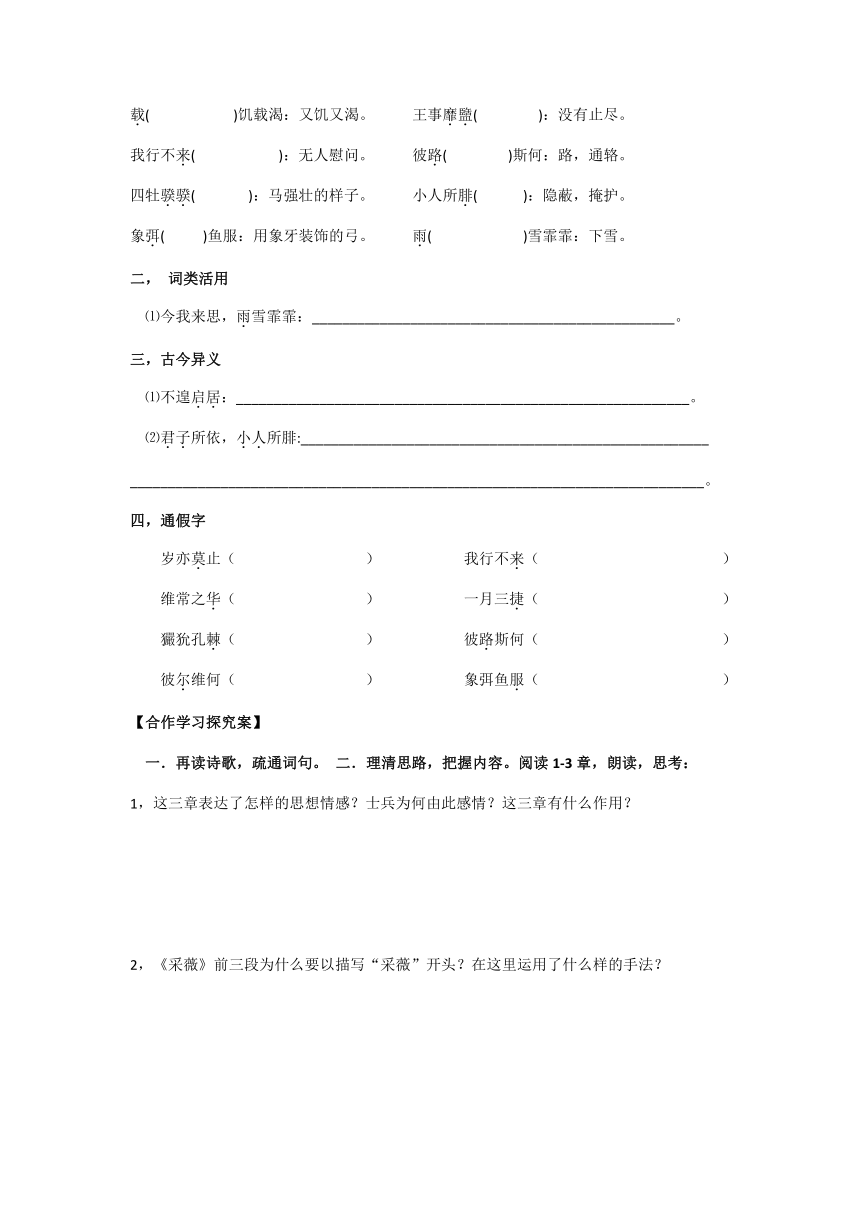

【预习检测案】

一,正音

岁亦莫( )止:莫,同暮。 玁狁( )之故:古代北方少数民族名。

载( )饥载渴:又饥又渴。 王事靡盬( ):没有止尽。

我行不来( ):无人慰问。 彼路( )斯何:路,通辂。

四牡骙骙( ):马强壮的样子。 小人所腓( ):隐蔽,掩护。

象弭( )鱼服:用象牙装饰的弓。 雨( )雪霏霏:下雪。

二, 词类活用

⑴今我来思,雨雪霏霏:________________________________________________。

三,古今异义

⑴不遑启居:____________________________________________________________。

⑵君子所依,小人所腓:______________________________________________________

____________________________________________________________________________。

四,通假字

岁亦莫止( ) 我行不来( )

维常之华( ) 一月三捷( )

玁狁孔棘( ) 彼路斯何( )

彼尔维何( ) 象弭鱼服( )

【合作学习探究案】

一.再读诗歌,疏通词句。 二.理清思路,把握内容。阅读1-3章,朗读,思考:

1,这三章表达了怎样的思想情感?士兵为何由此感情?这三章有什么作用?

?

2,《采薇》前三段为什么要以描写“采薇”开头?在这里运用了什么样的手法?

?

3,1—3章采用了重章叠句的手法,结合诗句,说说这种手法的特点和妙处

?

阅读4-5章,朗读,思考:1,描绘了一个怎样的战争场面?

2,本段的感情基调是什么?

3,思乡的忧伤与士气高昂的雄壮场面矛盾吗?

阅读第6章,朗读,思考:1,本章写了怎样的情感?

2,感情基调是什么?

3,士兵终于踏上归途,为何伤悲?

4.赏析:诗末章首四句,历代传诵不已,被视为情景交融的佳句。王夫之在《薑斋诗话》里说:“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。以乐景写哀,以哀景写乐,倍增其哀乐。”

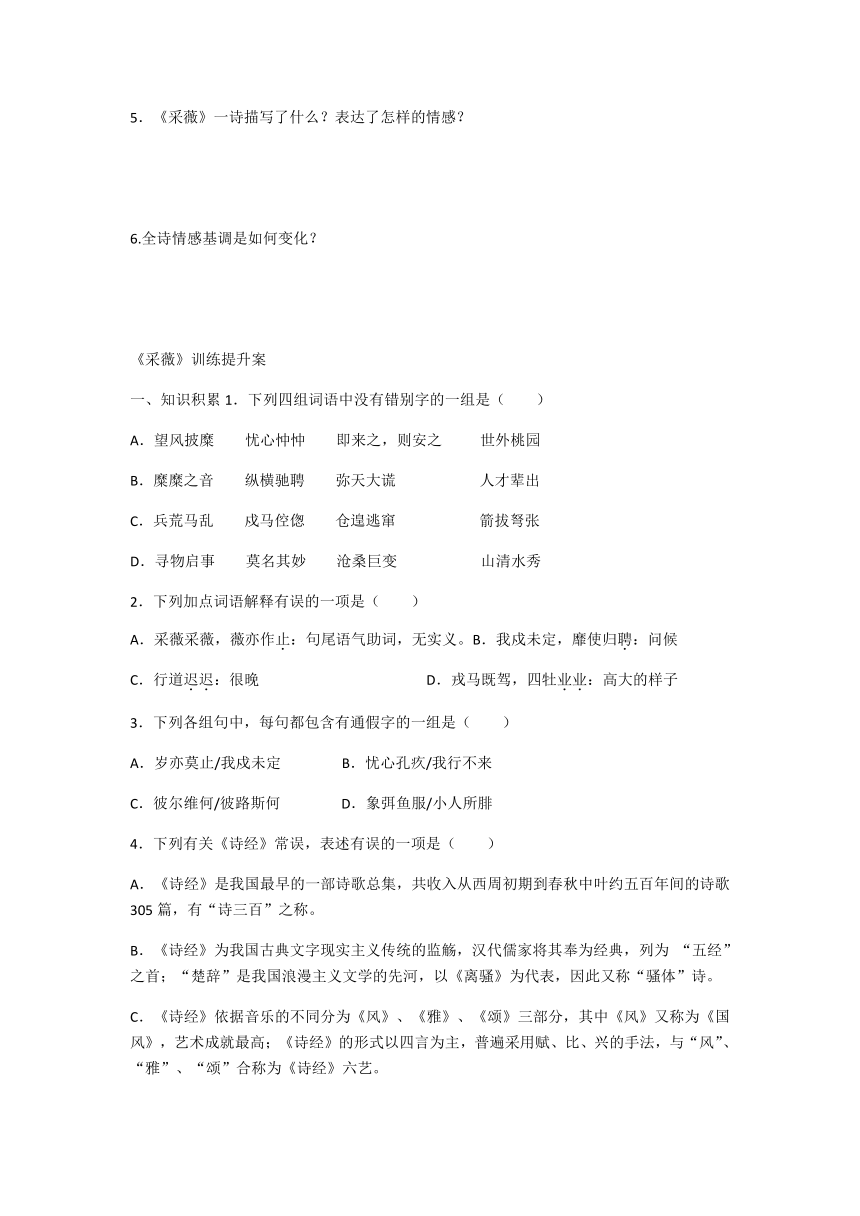

5.《采薇》一诗描写了什么?表达了怎样的情感?

6.全诗情感基调是如何变化?

《采薇》训练提升案

一、知识积累1.下列四组词语中没有错别字的一组是( )

A.望风披糜 忧心忡忡 即来之,则安之 世外桃园

B.糜糜之音 纵横驰聘 弥天大谎 人才辈出

C.兵荒马乱 戍马倥偬 仓遑逃窜 箭拔弩张

D.寻物启事 莫名其妙 沧桑巨变 山清水秀

2.下列加点词语解释有误的一项是( )

A.采薇采薇,薇亦作止:句尾语气助词,无实义。B.我戍未定,靡使归聘:问候

C.行道迟迟:很晚 D.戎马既驾,四牡业业:高大的样子

3.下列各组句中,每句都包含有通假字的一组是( )

A.岁亦莫止/我戍未定 B.忧心孔疚/我行不来

C.彼尔维何/彼路斯何 D.象弭鱼服/小人所腓

4.下列有关《诗经》常误,表述有误的一项是( )

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,共收入从西周初期到春秋中叶约五百年间的诗歌305篇,有“诗三百”之称。

B.《诗经》为我国古典文字现实主义传统的监觞,汉代儒家将其奉为经典,列为 “五经”之首;“楚辞”是我国浪漫主义文学的先河,以《离骚》为代表,因此又称“骚体”诗。

C.《诗经》依据音乐的不同分为《风》、《雅》、《颂》三部分,其中《风》又称为《国风》,艺术成就最高;《诗经》的形式以四言为主,普遍采用赋、比、兴的手法,与“风”、“雅”、“颂”合称为《诗经》六艺。

D.《雅》分《大雅》和《小雅》,作者多属贵族阶级;诗作以歌颂和维护其统治为基本倾向。《采薇》是《大雅》中的一篇。

二、课文揣摩与拓展 。

5.阅读下面《诗经》里的一首诗,完成诗后的题目。

秦风?兼葭

蒹葭苍苍①,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄②从之,道阻且长;溯游③从之,宛在水中央。兼葭凄凄,白露未晞④。所谓伊人,在水之湄⑤,溯洄从之,道阻且跻⑥;溯游从之,宛在水中坻⑦。兼葭采采,白露未已⑧。所谓伊人,在水之涘⑨。溯洄从之,道阻且右⑩;溯游从之,宛在水中沚⑾。

【注释】①苍苍:茂盛的样子。下文“凄凄(同‘萋萋’)”“采采”都与“苍苍”的意思相同。②溯:在水中逆流而行或在岸上向上行走。洄,曲折盘旋的水道。③游:通“流”,直流的水道。④晞(xī):晒干。⑤湄(méi):岸边,水与草交接的地方。⑥跻(jī):升高,意为地势越来越高,行走费力。⑦坻(chí):水中高地。⑧未已:未干。已,止。⑨涘(sì):水边。⑩右:迂回弯曲。⑾沚(zhǐ):水中高地。

(1)这首诗的主旨,历来说法不一。细读全诗后,选出比较合理可信的一项( )

A.讽刺秦国君主不用周礼,不能纳贤求士。

B.描写追求“在水一方”的“伊人”,“伊人”泛指一般的人。

C.描写对朋友(“伊人”)的思念之情。

D.描写热恋者对意中人的急切追求和可望而不可即的惆怅失望的心情。

(2)这首诗与《诗经》中其他许多诗篇一样,各章有的句子重复,有的只更换一两个字。这种表达形式有什么好处?

答:

。

高考链接【专题讲解】

表达技巧又称艺术技巧,是对表达方式、表现手法和结构技巧的统称。对其鉴赏,就是要分析诗歌运用了哪些表达技巧,这些表达技巧在诗歌中表达了什么内容,起到了什么作用,达到了什么效果等。高考对表达技巧的考查,重在表达效果方面,往往从这个角度设题,以主观表述题为主。

谨记:表达效果是为内容服务的。诗词中的表达技巧都是为了抒发作者的思想感情服务的,要围绕表情作用来答题。

1、为形象服务。写出形象的特点,使他(她它)生动逼真、形象可感、形神兼备。

2、为意境服务。能营造出一定的意境,从而传达出作者的思想、精神境界。

3、为主题服务。反映作者的思想感情。表达技巧有三个层面的内容:修辞方法、表现手法(表达方式、文艺表现方法)、篇章结构。

题目类型:这首诗歌采用了何种表现手法?

变体:这首诗歌运用了怎样的艺术手法(技巧)?诗人是怎样来抒发自己的情感的?或就某一方面提具体问题。

答题要领:分析表达技巧,就是分析诗人表达思想感情的方法。首先要区分鉴赏要求,即试卷设题是要我们从修辞角度,还是表现手法角度,还是篇章结构,还是兼而有之。(1)必须准确的指出用了什么表现手法或何种技巧。

其次才是对相关表达技巧的具体的鉴赏。(2)结合相关诗句说说这个手法的内容,在诗歌中的具体运用。(3)说说作者采取这种手法的原因。

再次,解释(4)这种手法表达了诗人怎样的情感,传达怎样的旨趣。运用该手法的好处。在鉴赏过程中的语言表述必须是将诗歌的意境解释和形式技巧的鉴赏结合在一起的流畅优美的赏析。

解题格式: 赏析修辞方法:揭示手法+分析表达作用(句意+文意+主旨情感)

赏析表达方式:怎样叙(描写)+叙(描写)什么+抒什么情

赏析表现手法:手法+表达作用(句意+文意+主旨情感)

常见错误:解答这类提问时,常犯的一个错误是对诗歌某个局部的修辞手法进行阐述。这是不对的。但在阐述具体某句诗时,可以谈及修辞手法的运用。

例1、阅读[唐]王勃《蜀中九日登高》,分析这首诗的艺术特色。

九月九日望乡台,他席他乡送客杯。人情已厌南中苦,鸿雁那①从北地来?

[注]①那:奈何,为什么。

【解答指导】 分析诗歌的艺术特色或表达技巧,一般从这几方面入手,看语言有没有特点(浅易,通俗;典雅、庄重;悲壮、豪迈;清新,质朴;委婉、生动;讽刺、诙谐等)。看有没有用修辞。看有没有用特别的表达手法,看结构上有无特点。头脑中有了这几方面的轮廓,就可以逐一对照诗句加以审视。从语言上看,出现了口语“那”,这首诗采用近似日常口语的形式,显得浅近亲切。从修辞上看,三四句采用对比,尾句还运用反问。从表达手法上看,第三句直抒胸臆、第四句却委婉别致。经过这样的分析筛选,就可基本把握这首诗的艺术特色了,解答起来也就有路子,有话说了。解答时先说什么,再说什么,一定要做到思路清晰、层次清楚。如思路不是很清,最好采用分点法,依次说。还要结合诗句来分析,这样才显得有根有据。

【答参考答案】这首诗在语言上运用了日常口语,如“他席他乡”“那从”等,显得浅近亲切。手法上三句“人情已厌南中苦”直抒胸中之苦,独在南方思念亲人不得北归,而第四句则采用反问“鸿雁那从北地来?”,与前一句形成强烈的对比,看似“无理之问”,却使诗人的思亲感情显得特别真切动人。

例2、塞下曲 李白

五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看。

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。愿将腰下剑,直为斩楼兰。

【注】折柳:即“折杨柳”,古乐曲名,多为伤春悲离之辞。楼兰:西汉时楼兰的一个国王,曾屡次派人拦杀汉使,后被大将军霍光派人用计杀掉。 问:谈谈本诗表达技巧上的妙处。

《采薇》导学提纲答案

【预习检测案】

一,正音 莫(mù) 玁狁(xiǎn yǔn ) 载(zài)饥载渴 王事靡盬(gǔ)

我行不来(lài) 彼路(lù)斯何 四牡骙骙(kuí) 小人所腓(féi)

象弭(mǐ)鱼服 雨(yù)雪霏霏

二, 词类活用 ⑴雨(yù),名词作动词,雨雪犹“落雪”。

三,古今异义⑴启,古意是跪,今意指开启;居,古意指安坐,今意指居住。

⑵君子,文中指主帅,今指有品德的人;小人,文中指士卒,今指品行差的人。

四,通假字 莫,通“暮”,傍晚; 来,通“勑”,慰勉; 华,通“花”,花朵;

捷,通“接”,与敌交战; 棘,通“急”,紧急; 路,通“辂”,大车;尔,通薾,花盛开的样子; 服通“箙",盛箭的器具

【合作学习探究案】 二.阅读1-3章思考:

1,抒发思归之情。征役不止,归期难定;奠定全诗忧伤的思归基调

? 2,这是“比兴”的手法。以“薇”的从“作”到“柔”到“刚”的生长过程,暗示的时间的流逝和戍边的漫长。引出戍卒思归,归期难定。

3,特点:章与章句型重复,字面大体相同,只在关键处更换个别字,变化有:

?植物:作,柔,刚 时间:莫,阳表现时间的流逝,“我”的焦虑、痛苦心情逐渐加重

?妙处:强调主题,加深情感,回环往复的音乐美第一章,写士兵为抗击外族的侵犯,背井离乡,久久不得归家,而产生的悲伤、厌战和对外族的仇恨。

阅读4-5章,朗读,思考:

1,军威之盛:军容威严、士气高昂;战争苦况:紧张艰苦、日日征战。

2,感情基调:不满与自豪共存

3,豪迈和悲凉构成全诗的感情基调,真实地反映现实,真率地抒发情感

阅读第6章,朗读,思考:

1,抒发了戍卒归途中悲伤痛苦的心情。2,悲伤

3,归途艰苦,相思沉重, 时光流逝,物是人非,年老体弱。

4.一,以往昔之虚衬眼前之实,以凯旋之乐衬内心之悲痛;二,以景写情,情景交融,含畜形象,耐人寻味;三,“杨柳依依”与“雨雪霏霏”对比,突出不胜今昔之感;四,大雪交加,饥渴难当,情境实悲;五,语调低沉,低回往复,气氛悲怆。

读罢全诗,我们仿佛看见一个身心憔悴的戍卒,冒着大雪,沿着泥泞的小路慢腾腾地走向画面深处,走向大雪浓重的远方。只给我们留下一个孤独的背影,一声幽怨的叹息。

5.通过一个久役士卒在归途中的回顾与自述,反映了戍边生活的艰苦,保家卫国的豪情,也表现了普通士兵在离乡出征的岁月里的艰苦生活和内心伤痛,字里行间表达了对战争的不满和对故乡的思念。

6.忧愤—昂扬—伤悲 。思念故乡的情感,与抵御外敌入侵的情感交织在一起,虽劳而不怨,虽忧而能励矣。

《采 薇》课后作业答案1.D;2.C;3.C;4.D;5.(1)D

(2)这种表达形式,环环相扣,层层递进,有助于强调事物的特征,突出人物的性格,渲染环境气氛,还能增强诗歌的音乐性和节奏感,形成一种回环往复的韵律美。

高考链接:例2答:额联用典,也使用了反衬手法。“笛中闻折柳”,听到有人吹起了曲子“折杨柳”,自然引人想起家乡的春色和亲人,但眼前春色全无,亲人遥遥不能相见;就是在这样的情况下,将士积极参战,英勇杀敌。额联言简意赅,对表现战士们对国的忠勇,起了有力的衬托作用。(要切合原诗,有观点、有分析。)