《记梁任公的一次演讲》导学案教师版

文档属性

| 名称 | 《记梁任公的一次演讲》导学案教师版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-17 23:31:26 | ||

图片预览

文档简介

《记梁任公先生的一次演讲》导学案

教师版

【学习目标】

知识目标:1、通过分析体会韵文、讲者、听者的情感引导学生了解作者的情感。

2、学习叙事中表现人物的方法。

能力目标:1、通过圈点批注的方法阅读文本,培养分析、表达和整理信息能力

2、通过“共情”和合作探究,培养感知人物内心的能力

情感目标:1、通过欣赏梁任公先生的演讲,感受他的人格魅力;

2、培养学生热爱中国文学,增强学生学习语文的兴趣

【学习重点】 感受梁任公先生的人物形象和分析文章流露的各类情感。

【学习难点】 如何理解梁任公先生这次讲话中所表现出来的“热心肠”。

【教学方法】 探究法(自主、探究、合作)、讨论法、圈点批注

预习案

1、解释词语

叱咤风云:一声呼喊、怒喝,可以使风云翻腾起来。形容威力极大。

博闻强记:见闻广播,记忆力强,也说博闻强识。

短小精悍:形容人身体矮小而精明强干;形容文章、戏剧等篇幅短而有力。

起承转合:旧时写文章常用的行文的顺序,“起”是开始,“承”是承接上文,“转”是转折,“合”是全文的结束。泛指文章做法。

2.请结合相关资料用自己的话来概括介绍你所知道的梁启超先生。(不低于60字)

明确:梁启超(1873~1929),中国近代维新派领袖,学者,字卓如,号任公,又号饮冰室主人。广东新会人。1895年追随康有为一起“公车上书”,1898年参与“百日维新”,“戊戌变法”失败后逃往日本,1916年策动蔡锷组织护国军反对袁世凯。政治上摇摆不定,但都是以爱国为主线。他曾经倡导文体改良的“诗界小说”“小说界革命”,早年的政论文流利畅达,感情奔放,代表性作品《少年中国说》,晚年在清华著书立说,合编为《饮冰室合集》这是他作为学者的一面。(言之有理即可)

3、请结合相关资料用自己的话来概括介绍你所知道的梁实秋先生。

明确:梁实秋(1902—1987),浙江人,中国散文家、文学评论家、翻译家。13岁考入清华学校(今清华大学)。就读8年后1923年留学美国。主要著作尚有散文集《雅舍小品》(续集),文学评论集《浪漫的与古典的》《文学的纪律》《秋室杂文》,译著《莎士比亚全集》等。主编《远东英汉大辞典》。

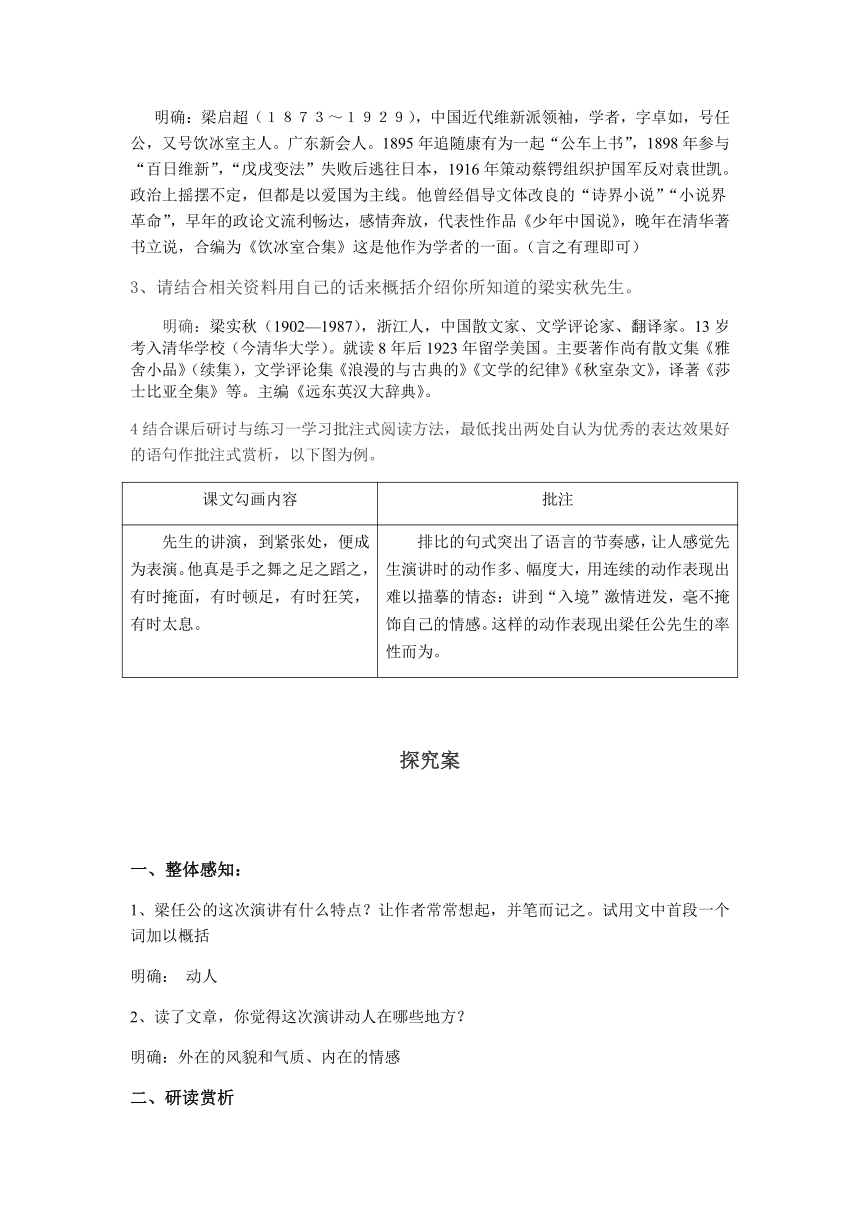

4结合课后研讨与练习一学习批注式阅读方法,最低找出两处自认为优秀的表达效果好的语句作批注式赏析,以下图为例。

课文勾画内容 批注

先生的讲演,到紧张处,便成为表演。他真是手之舞之足之蹈之,有时掩面,有时顿足,有时狂笑,有时太息。 排比的句式突出了语言的节奏感,让人感觉先生演讲时的动作多、幅度大,用连续的动作表现出难以描摹的情态:讲到“入境”激情迸发,毫不掩饰自己的情感。这样的动作表现出梁任公先生的率性而为。

探究案

一、整体感知:

1、梁任公的这次演讲有什么特点?让作者常常想起,并笔而记之。试用文中首段一个词加以概括

明确: 动人

2、读了文章,你觉得这次演讲动人在哪些地方?

明确:外在的风貌和气质、内在的情感

二、研读赏析

1、从文中看到了一个怎样的梁任公,作者是如何对他进行描写的?结合预习作业进行作答

明确:梁任公是一个才华横溢,博闻强记,修养良好,开朗直爽,认真细致,风趣幽默,谦逊而自负,稳健而潇洒的学者形象,有爱国情怀。

明确:(1)对事件的描述中插入对人物的肖像、语言、动作、神态等的细节描写,在细节和侧面描写中展示人物的性格特征。(答“直接描写”和“间接描写”,分析得当即可,可从文中找对应的句子)

a. 肖像描写,如“短小精悍秃头顶宽下巴的人物,穿着肥大的长袍”“步履稳健,风神潇洒,左顾右盼,光芒四射”,写出了人物精神饱满,气质洒脱的特点。

b. 语言描写,如“启超没有什么学问——”“可是也有一点喽!”,体现出谦逊又自信、风趣的特点。

c. 动作描写,如“有时候,他背诵到酣畅处,忽然记不起下文,他便用手指敲打他的秃头,敲几下之后,记忆力便又畅通,成本大套地背诵下去了”,体现出梁任公才学渊博而富有个性

d. 侧面描写,如“他敲头的时候,我们屏息以待,他记起来的时候,我们也跟着他欢喜。”“他掏出手巾拭泪,听讲的人不知有几多也泪下沾巾了”。

(2)在叙事描写之中抒情议论,表达作者对梁的敬仰、欣赏、赞美之情,起到画龙点睛的作用。

2、作者在文中表现了哪些情感?

1)韵文之情

请结合助读资料概括所选三篇韵文里头各有着怎样的情感?这三篇作品在抒发情感方式上有什么共同特点?

明确:妻子对丈夫渡河而死的悲痛之情、对国破家亡的痛惜之情、杜甫对收复失地的喜悦之情。都是直接抒情,毫不掩饰的迸发出来

2)讲者之情

这几篇作品引起了梁启超怎么的情感共鸣?请大家结合所选作品和任公先生的人生经历思考讨论?

明确:《箜篌引》,他想到救国理想的破灭,想到同志的牺牲,心生悲情;讲《桃花扇》,他为国家的衰亡痛哭流涕;讲杜诗,他为失地的收复张口大笑。他的悲,他的哭,他的笑,无不源于他对国家对民族命运的关切,源于他满腔的爱国赤诚。文章开头的晚年不谈政治,实际上是他表面上不谈政治,但心系政治、心忧天下,表面不谈,实则对家国的挚爱,而这种爱国真情的自然流露,深深感染了十三岁就考入清华的天才学子梁实秋,使这次演讲在他心中打下了深深的烙印,以至于二十多年后他还能记忆犹新

3)听者之情

这种爱国之情的自然流露,深深感染了在场的听众,文中哪些地方表现了听众的情绪情感?听众的情感表现,在文中有什么作用?

明确:他敲头的时候,我们屏息以待,他记起来的时候,我们也跟着他欢喜。

他掏出手巾拭泪,听讲的人不知有几多也泪下沾襟了!

听过这讲演的人,除了当时所受的感动之外,不少人从此对于中国文学发生了强烈的爱好。(作用 :从侧面表现出梁启超先生演讲的感染力特别强)

4)作者之情

作为听众之一,梁实秋先生也被深深的打动。所以在二十多年后还记得清清楚楚,文中哪个地方最能体现这次演讲使作者印象深刻?

明确:在听先生这篇讲演后约二十余年,偶然获得机缘在茅津渡候船渡河。但见黄沙弥漫,黄流滚滚,景象苍茫,不禁哀从中来,顿时忆起先生讲的这首古诗。

文中最后作者写道“有学问,有文采,有热心肠的学者,求之当世能有几人?”言外之意是什么?

明确:呼唤当时能够有更多像梁启超那样有学问、有文采、有一腔爱国热情的学者更多地出现。

三、牛刀小试

请模仿本文写人手法描写一个大家都熟悉的人,并分析所用描写手法和表现情感。

要求: 1.抓住细节,突出特征; 2.语言简洁,描写生动; 3.不出现姓名; 4.完成后由各小组推荐,本人朗读,由听众辨别是谁,看谁写得最像。

人物描写:

描写手法和表现情感: