《作业推荐》高中语文鲁人版必修一同步练习:第7课 《烛之武退秦师》(培优版)

文档属性

| 名称 | 《作业推荐》高中语文鲁人版必修一同步练习:第7课 《烛之武退秦师》(培优版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 108.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-18 20:19:05 | ||

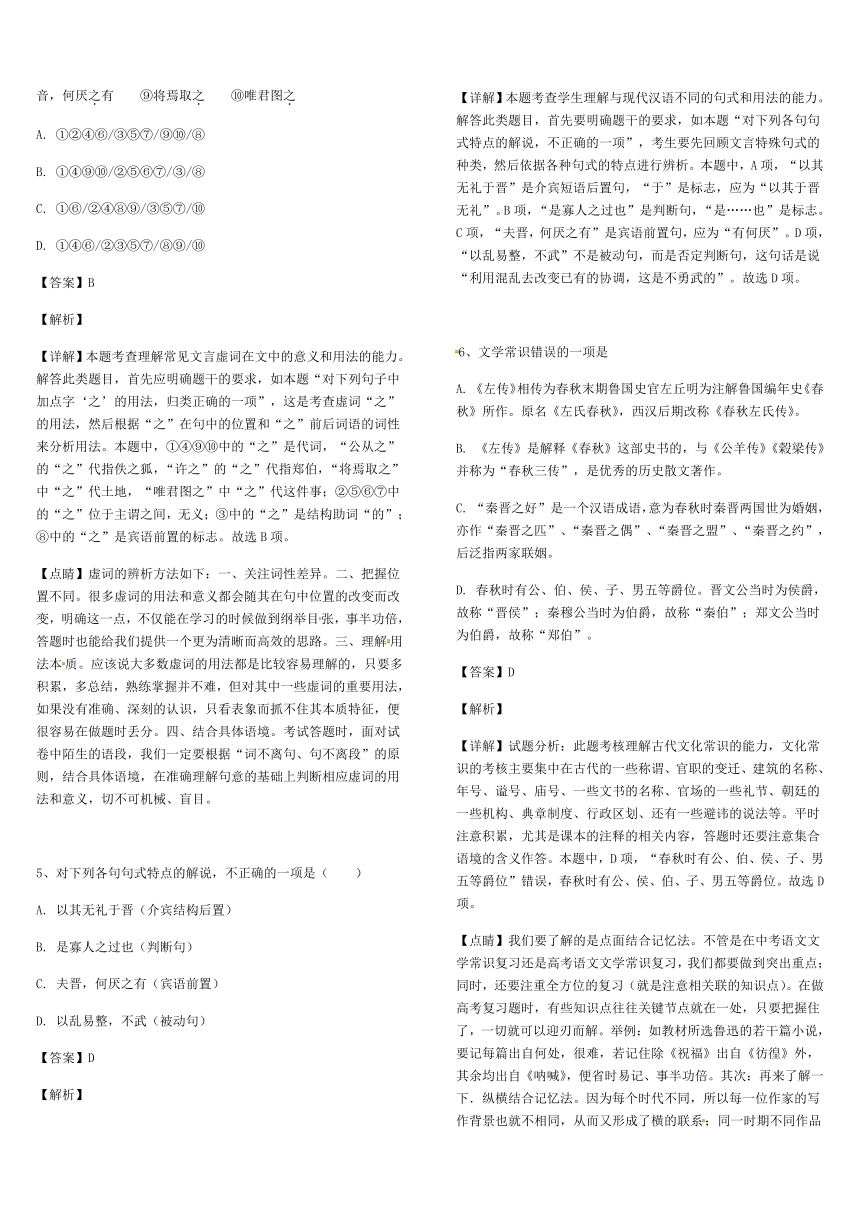

图片预览

文档简介

《作业推荐》——烛之武退秦师(培优版)

一、单选题

1、下列加点字的注音,正确的一项是( )

A. 执事(zhí) 氾南(fàn) 朝济(zhāo) 夜缒而出(zhuì)

B. 所与(yǔ) 佚之狐(yì) 杞子(qǐ) 若不阙秦(quē)

C. 函陵(hán) 逢孙(féng) 寡人(guǎ) 共其乏困(gōng)

D. 戍守(shù) 焦瑕(xiá) 鄙远(bì) 肆其西封(sì)

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查学生识记现代汉语普通话常用字的字音的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,如本题“下列加点字的注音,正确的一项”,考生可以根据字形和字义来辨析字音的正误。本题中,A项,“氾南”的“氾”应读fán,是古代地名。C项,“逢孙”的“逢”应读Páng,是复姓。D项,“鄙远”的“鄙”应读bǐ,意思是“把……作为边邑”。故选B项。

【点睛】对多音字的把握,掌握音随意转的原则。吃不准的情况下,可多考虑从词语具体意义的角度入手解决问题。常见多音字标次读音正确的可能性大,标常读音正确的可能性小,如鲜多半考的是xiǎn的音。善用排除法。如果题干是全部不相同的,就把有两项相同的去掉;如果题干是与所给字的读音全部相同的,则去掉一个不同的一项;如果题干是读音全都正确,就去掉有一个错误的一项;如果题干是读音有错误的一组,就排除肯定无误的一项;总之,用排除法是一种比较好的方法。当然也需要一定的知识积累的。

2、下列各组加点的虚词,意义和用法完全相同的一组是( )

A. 夜缒而出 朝济而夕设版焉

B. 以其无礼于晋 若亡郑而有益于君

C. 越国以鄙远,君知其难也 吾其还也

D. 若不阙秦,将焉取之 然郑亡,子亦有不利焉

【答案】B

【解析】

【详解】

本题考查考生常用文言虚词的意义和用法掌握能力。做此类题目,要着眼“意义”和“用法”两点,“意义”是就表意而言的,“用法”是就词性而言的。最方便快捷的方法就是将所学教材中的虚词的意义和用法,代入课外的语句中比较验证。对于材料中的虚词,要结合上下文语境去推敲。本题要求选出“各组加点的虚词,意义和用法完全相同的一组”,A项,而:连词,表修饰/而:连词,表顺承。B项,两个“于”均为介词,对。C项,其:代词,其:那/其:语气词,表商量或希望语气,还是。D项,焉:疑问代词,哪里/焉:语气词,可不译。故选B。

3、下列加点的词都有活用现象的一组是( )

①秦军氾南 ②贰于楚 ③既东封郑 ④因人之力而敞之 ⑤阙秦以利晋 ⑥国危矣 ⑦君亦无所害 ⑧以乱易整

A. ①③⑤⑦ B. ②④⑥⑧

C. ①③④⑤ D. ②③⑤⑥

【答案】C

【解析】

【详解】本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,首先应审题,明确选择的要求,如本题“下列加点的词都有活用现象的一组”,考生要先明确加点字本来的词性,然后根据该字在句中的位置辨明活用的类型。本题中,①“秦军氾南”中“军”是名词用作动词,驻扎,驻军;②“贰于楚”中“贰”是数词用作动词,从属二主;③“既东封郑”中“封”是名词使动,使……成为疆界;④“因人之力而敞之”中“敝”是形容词用作动词,损害;⑤“阙秦以利晋”中“阙”是使动用法,使……损害。⑥“国危矣”中“危”意思是“危险”;⑦“君亦无所害”中“害”意思是“害处”;⑧“以乱易整”的“易”意思是“代替”。这三句中的加点词没有活用。故选C项。

4、对下列句子中加点字“之”的用法,归类正确的一项是( )

①公从之 ②臣之壮也 ③是寡人之过也 ④许之 ⑤邻之厚,君之薄也 ⑥行李之往来 ⑦君之所知也 ⑧夫音,何厌之有 ⑨将焉取之 ⑩唯君图之

A. ①②④⑥/③⑤⑦/⑨⑩/⑧

B. ①④⑨⑩/②⑤⑥⑦/③/⑧

C. ①⑥/②④⑧⑨/③⑤⑦/⑩

D. ①④⑥/②③⑤⑦/⑧⑨/⑩

【答案】B

【解析】

【详解】本题考查理解常见文言虚词在文中的意义和用法的能力。解答此类题目,首先应明确题干的要求,如本题“对下列句子中加点字‘之’的用法,归类正确的一项”,这是考查虚词“之”的用法,然后根据“之”在句中的位置和“之”前后词语的词性来分析用法。本题中,①④⑨⑩中的“之”是代词,“公从之”的“之”代指佚之狐,“许之”的“之”代指郑伯,“将焉取之”中“之”代土地,“唯君图之”中“之”代这件事;②⑤⑥⑦中的“之”位于主谓之间,无义;③中的“之”是结构助词“的”;⑧中的“之”是宾语前置的标志。故选B项。

【点睛】虚词的辨析方法如下:一、关注词性差异。二、把握位置不同。很多虚词的用法和意义都会随其在句中位置的改变而改变,明确这一点,不仅能在学习的时候做到纲举目张,事半功倍,答题时也能给我们提供一个更为清晰而高效的思路。三、理解用法本质。应该说大多数虚词的用法都是比较容易理解的,只要多积累,多总结,熟练掌握并不难,但对其中一些虚词的重要用法,如果没有准确、深刻的认识,只看表象而抓不住其本质特征,便很容易在做题时丢分。四、结合具体语境。考试答题时,面对试卷中陌生的语段,我们一定要根据“词不离句、句不离段”的原则,结合具体语境,在准确理解句意的基础上判断相应虚词的用法和意义,切不可机械、盲目。

5、对下列各句句式特点的解说,不正确的一项是( )

A. 以其无礼于晋(介宾结构后置)

B. 是寡人之过也(判断句)

C. 夫晋,何厌之有(宾语前置)

D. 以乱易整,不武(被动句)

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查学生理解与现代汉语不同的句式和用法的能力。解答此类题目,首先要明确题干的要求,如本题“对下列各句句式特点的解说,不正确的一项”,考生要先回顾文言特殊句式的种类,然后依据各种句式的特点进行辨析。本题中,A项,“以其无礼于晋”是介宾短语后置句,“于”是标志,应为“以其于晋无礼”。B项,“是寡人之过也”是判断句,“是……也”是标志。C项,“夫晋,何厌之有”是宾语前置句,应为“有何厌”。D项,“以乱易整,不武”不是被动句,而是否定判断句,这句话是说“利用混乱去改变已有的协调,这是不勇武的”。故选D项。

6、文学常识错误的一项是

A. 《左传》相传为春秋末期鲁国史官左丘明为注解鲁国编年史《春秋》所作。原名《左氏春秋》,西汉后期改称《春秋左氏传》。

B. 《左传》是解释《春秋》这部史书的,与《公羊传》《榖梁传》并称为“春秋三传”,是优秀的历史散文著作。

C. “秦晋之好”是一个汉语成语,意为春秋时秦晋两国世为婚姻,亦作“秦晋之匹”、“秦晋之偶”、“秦晋之盟”、“秦晋之约”,后泛指两家联姻。

D. 春秋时有公、伯、侯、子、男五等爵位。晋文公当时为侯爵,故称“晋侯”;秦穆公当时为伯爵,故称“秦伯”;郑文公当时为伯爵,故称“郑伯”。

【答案】D

【解析】

【详解】试题分析:此题考核理解古代文化常识的能力,文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、建筑的名称、年号、谥号、庙号、一些文书的名称、官场的一些礼节、朝廷的一些机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。平时注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意集合语境的含义作答。本题中,D项,“春秋时有公、伯、侯、子、男五等爵位”错误,春秋时有公、侯、伯、子、男五等爵位。故选D项。

【点睛】我们要了解的是点面结合记忆法。不管是在中考语文文学常识复习还是高考语文文学常识复习,我们都要做到突出重点;同时,还要注重全方位的复习(就是注意相关联的知识点)。在做高考复习题时,有些知识点往往关键节点就在一处,只要把握住了,一切就可以迎刃而解。举例:如教材所选鲁迅的若干篇小说,要记每篇出自何处,很难,若记住除《祝福》出自《彷徨》外,其余均出自《呐喊》,便省时易记、事半功倍。其次:再来了解一下.纵横结合记忆法。因为每个时代不同,所以每一位作家的写作背景也就不相同,从而又形成了横的联系;同一时期不同作品也有各自的特点,从而形成了横的联系。所以我们要把这些纵横交错的知识点组合起来,形成自己的知识体系网,达到快速而牢固的记忆。举例:如我国古代戏剧史有三个高峰,一是元杂剧四大家加上王实甫,二是汤显祖的“临川四梦”,三是清代的“南洪北孔”。这样纵横结合加以记忆,中国古代戏剧史又何愁记不住呢? 最后:重点了解门别类记忆法。在记忆一些文学常识时,我们可以把所关联的知识点进行分类,然后在按照相同的知识按一定顺序集中在一起强化记忆。可以成:考点分类、风格分类、地位评价分类、文章体裁分类、题材人物分类、等等。 举例:风格流派,如“山水田园诗派”“边塞诗派”“婉约派”“豪放派”等。文章体裁,如小说、诗歌、散文、戏剧等。上述记忆方法并非只能单独使用,在实际记忆过程中,它们往往是综合运用的。既是对文学常识的多角度记忆,又是变化了的反复记忆,其效果自然会更好。

二、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题。

商鞅变法

商君者,卫之诸庶孽公子也,名鞅,姓公孙氏,其祖本姬姓也。鞅少好刑名之学,事魏相公叔座为中庶子。公叔座知其贤,未及进。会座病,魏惠王亲往问病,曰:“公叔病有如不可讳,将奈社稷何?”公叔曰:“座之中庶子公孙鞅,年虽少,有奇才,愿王举国而听之。”王嘿然。王且去,座屏人言曰:“王即不听用鞅,必杀之,无令出境。”王许诺而去。公叔座召鞅谢曰:“今者王问可以为相者,我言若,王色不许我。我方先君后臣,因谓王即弗用鞅,当杀之。王许我。汝可疾去矣,且见禽。”鞅曰:“彼王不能用君之言任臣,又安能用君之言杀臣乎?”卒不去。惠王既去,而谓左右曰:“公叔病甚,悲乎,欲令寡人以国听公孙狭也,岂不悖哉!”

孝公既用卫鞅,鞅欲变法,恐天下议己。卫鞅曰:“疑行无名,疑事无功。且夫有高人之行者,固见非于世;有独知之虑者,必见敖于民。愚者暗于成事,知者见于未萌。民不可与虑始而可与乐成。论至德者不和于俗,成大功者不谋于众。是以圣人苟可以强国,不法其故苟可以利民不循其礼。”孝公曰:“善。”甘龙曰:“不然。圣人不易民而教,知者不变法而治。因民而教,不劳而成功;缘法而治者,吏习而民安之。”卫鞅曰:“龙之所言,世俗之言也。常人安于故俗,学者溺于所闻。以此两者居官守法可也,非所与论于法之外也。三代不同礼而王,五伯不同法而霸。智者作法,愚者制焉;贤者更礼,不肖者拘焉。”杜挚曰:“利不百,不变法;功不十,不易器。法古无过,循礼无邪。”卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。 故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”孝公曰:“善。”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

(节选自《史记·商君列传》,有删改)

7、下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 民不可与虑始/而可与乐成/论至德者不和于俗/成大功者不谋于众/是以圣人苟可以强/国不法其故/苟可以利/民不循其礼

B. 民不可与虑始/而可与乐成/论至德者不和于俗/成大功者不谋于众/是以圣人苟可以强国/不法其故/苟可以利民/不循其礼

C. 民不可与虑/始而可与乐/成论至德者不和于俗/成大功者不谋于众/是以圣人苟可以强/国不法其故/苟可以利/民不循其礼

D. 民不可与虑/始而可与乐/成论至德者不和于俗/成大功者不谋于众/是以圣人苟可以强国/不法其故/苟可以利民/不循其礼

【答案】B

【解析】

1题:本题考查学生文言断句的能力。解答此类题目,应先把句子代入原文,结合语境理解句子的大概意思,然后要注意一些常见的句尾、句首标志性的词语,句子结构的对称,文中词语充当的成分,句子成分的省略,叙事内容的变化等。如本题中,“民不可与虑始,而可与乐成。论至德者不和于俗,成大功者不谋于众。是以圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼”,这段话是说“不能和百姓谋划新事物的创始,而可以和他们共享成功的欢乐。探讨最高道德的人不与世俗合流,成就大业的人不与一般人共谋。因此圣人只要能够使国家强盛,就不必效法旧的成法;只要能够利于百姓,就不必遵循旧的礼制”,考生要注意句中的“而”“是以”对断句的作用,还要注意几组对称句式的结构特征,如“不可......而可......”“论至德者……成大功者……”“苟可以强国……苟可以利民……”等。ACD三项把这些对称的句式都拆散了,故选B项。

8、下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. “庶孽”指品行邪恶的平民。庶,平民百姓,与“土”相对;孽,邪恶,也指不孝。

B. “圣人”指具有最高智慧和道德的出类拔萃的人,旧时也用于尊称帝王。

C. “三代”是夏、商、周三个朝代的合称。

D. “五伯”即“五霸”,通常指齐桓公、晋文公、秦穆公、宋襄公、楚庄王。

【答案】A

【解析】

1题:此题考核理解古代文化常识的能力,文化常识的考核主要集中在古代的一些称谓、官职的变迁、建筑的名称、年号、谥号、庙号、一些文书的名称、官场的一些礼节、朝廷的一些机构、典章制度、行政区划、还有一些避讳的说法等。平时注意积累,尤其是课本的注释的相关内容,答题时还要注意集合语境的含义作答。本题中,A项,“‘庶孽’指品行邪恶的平民。庶,平民百姓,与‘士’相对;孽,邪恶,也指不孝”错误,“庶孽”指庶子,妾所生之子。犹树之有孽生,故称。庶与“嫡”相对,非正妻所生之子;孽,非嫡妻所生之子。故选A项。

9、对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A. 将奈社稷何 奈……何:怎么办呢

B. 座屏人言曰 屏:屏退

C. 而谓左右曰 左右:随侍(从)人员

D. 学者溺于所闻 溺:水淹

【答案】D

【解析】

1题:本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。解答此类题目时,首先应审题,明确选择的要求,如本题“对下列句子中加点词的解释,不正确的一项”,然后应结合具体的语境,运用语法知识进行辨析。本题中,D项,“学者溺于所闻”中“溺”如解释为“水淹”,则与句子中的语境不合,这句是说“而读书人拘泥于书本上的见闻”,句中的“溺”应是“拘泥”的意思。故选D项。

10、下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A. 商鞅少好刑名,才堪大用。他年轻时喜欢刑名之学,辅佐魏国国相公叔座做了中庶子。他的奇才贤能被公叔座看中,并且公叔座主动向魏惠王举荐他。

B. 商鞅机智过人,终遇明主。商鞅一直没有得到魏惠王的重用,他深知魏惠王无识人之智,便在公叔座劝说下离开魏国,后来获得了秦孝公的信任和重用。

C. 商鞅举措果敢,信念坚定。当秦孝公担心变更法度会受到天下非议而犹豫不决时,他以高人之行、独知之虑的道理和圣人之举说服了秦孝公。

D. 商鞅力排众议,主张变法。他认为甘龙所说的是世俗的说法,用史实劝谏秦孝公不能与因循守旧的人或拘泥于书本见闻的人共议变革。

【答案】B

【解析】

1题:本题考查学生对文本内容的理解和辨析。解答此类题目,考生应先明确题干的要求,即选出“正确”还是“错误”的一项,然后依据人名、地名、官名、时间等提示性信息快速找出选项对应的语句,再与选项进行比较分析。本题中,B项,“便在公叔座劝说下离开魏国”错误,该信息与原文表述不符,文中说的是“卒不去”,应该是“最终没有离开魏国”。故选B项。

11、把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)我方先君后臣,因谓王即弗用鞅,当杀之。王许我。汝可疾去矣,且见禽。

(2)反古者不可非,而循礼者不足多。

【答案】(1)我刚才以君为先以臣为后,因而对大王说如果不任用你,就该杀掉你。大王答应了我。你赶紧逃离吧,(否则)将被擒拿。

(2)反对旧法的人不能非难,而沿袭旧礼的人不值得赞扬。

【解析】

1题:本题考查学生理解文章内容,翻译文言句子的能力。解答此类题目,首先拿到句子之后,应先回归文本,然后分析句子中是否存在特殊句式和固定句式、短语,再按照不同的句式进行调、换、删,再采取对译法,逐字进行翻译。本题中,第一句中,“方”,刚刚,刚才;“先”“后”,意动用法,以……为先,以……为后;“因”,因而;“即”,如果;“之”,代词,代商鞅;“许”,答应;“疾”,赶紧,赶快,快速;“去”,离开;“见禽”,被动句,“见”,表被动,“禽”同“擒”,擒拿。第二句中,“反”,反对;“古”,指旧法;“非”,动词,非难;“循”,沿袭;“足”,值得;“多”,形容词活用为动词,赞美,赞扬。

三、名句名篇默写

12、

(1)《烛之武退秦师》中说出了晋国秦国联合围攻郑国的理由是:????????,

????????。

(2)________________,不仁;失其所与,不知;__________ 不武。(《烛之武退秦师》)

(3)《烛之武退秦师》中,”????????”一句表明一个人如果反过来去伤害曾经帮助过他的人,这是不仁道的;表明晋国国君背信弃义的一句是:“????????”。

【答案】(1)以其无礼于晋,且腻于楚也。

(2)因人之力而敝之,以乱易整

(3)因人之力而敝之,朝济而夕设版焉

【解析】默写时要写准确。平时还要注意多多积累常见的名句名篇。