2019级人教版高中历史必修1第一单元《古代中国的政治制度》测试卷

文档属性

| 名称 | 2019级人教版高中历史必修1第一单元《古代中国的政治制度》测试卷 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 58.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-11-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一单元《古代中国的政治制度》测试卷

一、选择题(共15小题)

1.李清川等在《汉武帝朝丞相群体研究》一文中指出:“武帝朝丞相是汉代丞相的转折。”这里的“转折”是指汉武帝( )

A. 设立刺史监督丞相和地方官

B. 设立三公九卿制度限制丞相

C. 让身边侍从、秘书参与军国大事

D. 把学术丞相转变为武官丞相

2.黄宗羲在《明夷待访录》中说:“用一人焉则疑其自私,而又用一人以制其私;行一事焉则虑其可欺,而又设一事以防其欺。”能体现这一特点的中国古代政治制度有( )

①三省六部制

②宋朝在中央设置中书门下,在地方设置通判

③明朝的内阁

④清朝的军机处

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ②③

3.下列是有关加强我国古代君主专制制度的措施,按其先后顺序排列正确的是( )

①设置参知政事

②废丞相、设内阁

③设立军机处

④创立三省六部制

A. ①②③④

B. ④②③①

C. ②④①③

D. ④①②③

4.据史料记载,从明太祖洪武十七年九月十四日至二十一日的八天内,内外诸司送到皇宫的奏章多达1 460件。在这样的背景下,为有效处理政务,后来明成祖朱棣采取的措施是( )

A. 设立中朝

B. 设立丞相

C. 设立内阁

D. 设立军机处

5.公元前219年,秦始皇东巡,在《琅琊刻石》中曾说:“六合之内,皇帝之土。”对这句话理解最准确的是( )

A. 全国的土地都归皇帝所有

B. 皇帝对全国有最高控制权

C. 全国的土地都归国家所有

D. 名归皇帝,实为民众所有

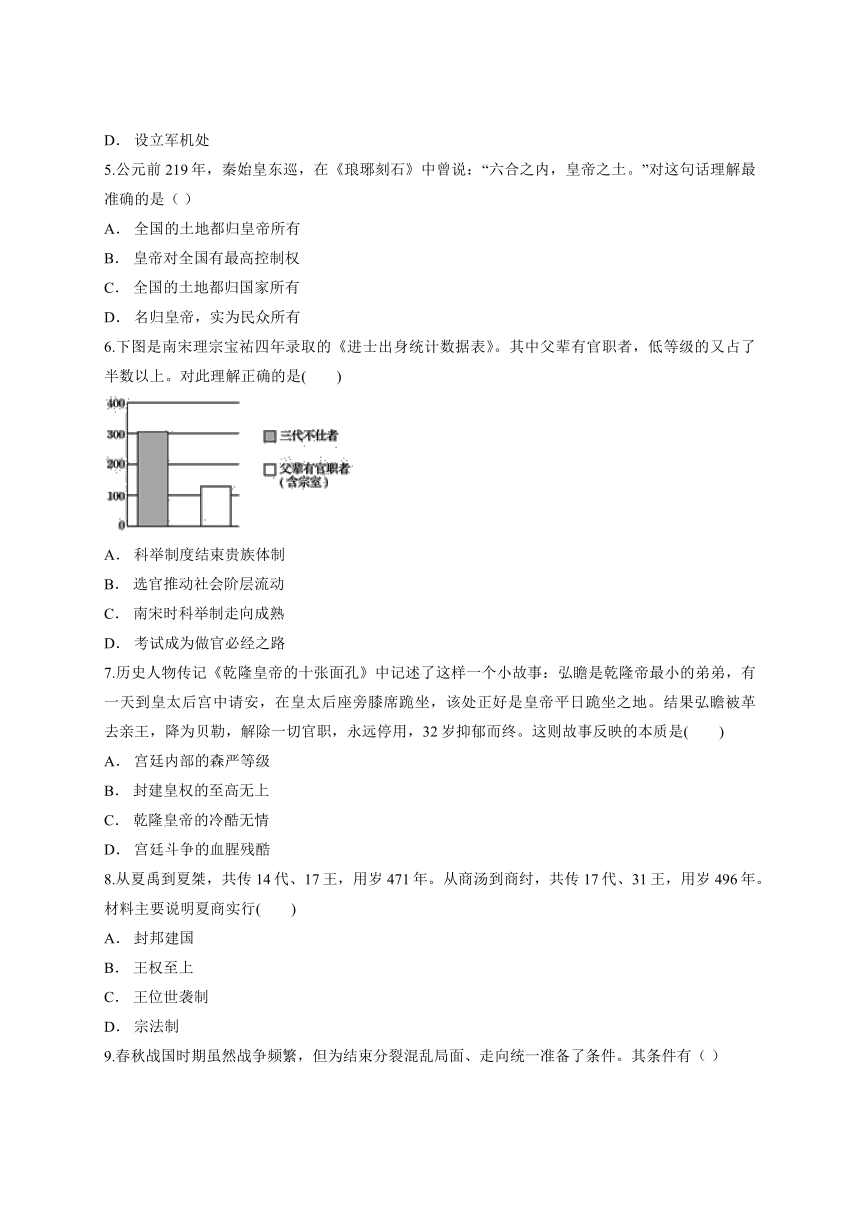

6.下图是南宋理宗宝祐四年录取的《进士出身统计数据表》。其中父辈有官职者,低等级的又占了半数以上。对此理解正确的是( )

A. 科举制度结束贵族体制

B. 选官推动社会阶层流动

C. 南宋时科举制走向成熟

D. 考试成为做官必经之路

7.历史人物传记《乾隆皇帝的十张面孔》中记述了这样一个小故事:弘瞻是乾隆帝最小的弟弟,有一天到皇太后宫中请安,在皇太后座旁膝席跪坐,该处正好是皇帝平日跪坐之地。结果弘瞻被革去亲王,降为贝勒,解除一切官职,永远停用,32岁抑郁而终。这则故事反映的本质是( )

A. 宫廷内部的森严等级

B. 封建皇权的至高无上

C. 乾隆皇帝的冷酷无情

D. 宫廷斗争的血腥残酷

8.从夏禹到夏桀,共传14代、17王,用岁471年。从商汤到商纣,共传17代、31王,用岁496年。材料主要说明夏商实行( )

A. 封邦建国

B. 王权至上

C. 王位世袭制

D. 宗法制

9.春秋战国时期虽然战争频繁,但为结束分裂混乱局面、走向统一准备了条件。其条件有( )

①实现了区域性统一②促进了民族融合

③变法中秦国强大④人民渴望统一

A. ①②④

B. ①②③④

C. ①②③

D. ②③④

10.汉武帝实行中外朝制度,任用侍从等担任尚书令等官职。下列关于汉代尚书令的叙述,正确的是( )

A. 参与军国大事,削弱相权

B. 与中书门下相互监督制衡

C. 执掌对百官的监察和考核

D. 六部尚书之首,百官之长

11.明太祖曾下令:“内臣(宦官)不得干预政事,预者斩。”后又规定:六部将行一切符契文书都须经过内府勘合,方可施用。这反映了明朝( )

A. 出现宦官专权

B. 皇帝的行政负担减轻

C. 政府协调各部门的关系

D. 君主专制中央集权的强化

12.家(族)谱是中国特有的文化遗产,家(族)谱的起源至少可以追溯到先秦时代。据史学家研究,我国在周代已有史官修谱制度并撰有《世本·帝系篇》。家谱的产生与下列哪一制度关系密切( )

A. 皇位世袭制

B. 科举制

C. 宗法制

D. 郡县制

13.在表解梳理秦代九卿(局部)的基础上,张霞同学所得到的三点认识( )

①秦代设立了为皇帝私家服务的中央官职

②九卿辅助皇帝处理政务和负责监察系统

③体现了秦代国与家同治的突出特点

A. 仅一点正确

B. 仅一点不正确

C. 全都正确

D. 全不正确

14.汉武帝成年主持政务后,频繁换相,并特意从身份低微的士人中破格选用人才,让他们能够出入宫禁,参与国家政治中枢的主要决策。汉武帝这样做意在( )

A. 打破政治上的特权垄断

B. 巩固和扩大统治基础

C. 纠正察举制度的弊端

D. 分散和限制丞相的权力

15.秦代只设置郡县两级地方行政机构,郡县长官权力较大。宋代设置路府州县四级机构,地方事权分化。这种变化反映了( )

A. 中央集权的强化

B. 君主专制的膨胀

C. 监察制度的弱化

D. 谏议制度的消亡

二、非选择题(共5小题)

16.阅读材料,回答问题。

材料一东汉时期的民谣说:“举秀才,不识书,举孝廉,父别居,寒素清白浊如泥,高弟良将怯如鸡。”——“直(耿直)如弦,死道边,曲(投机取巧)如钩,反封侯”。

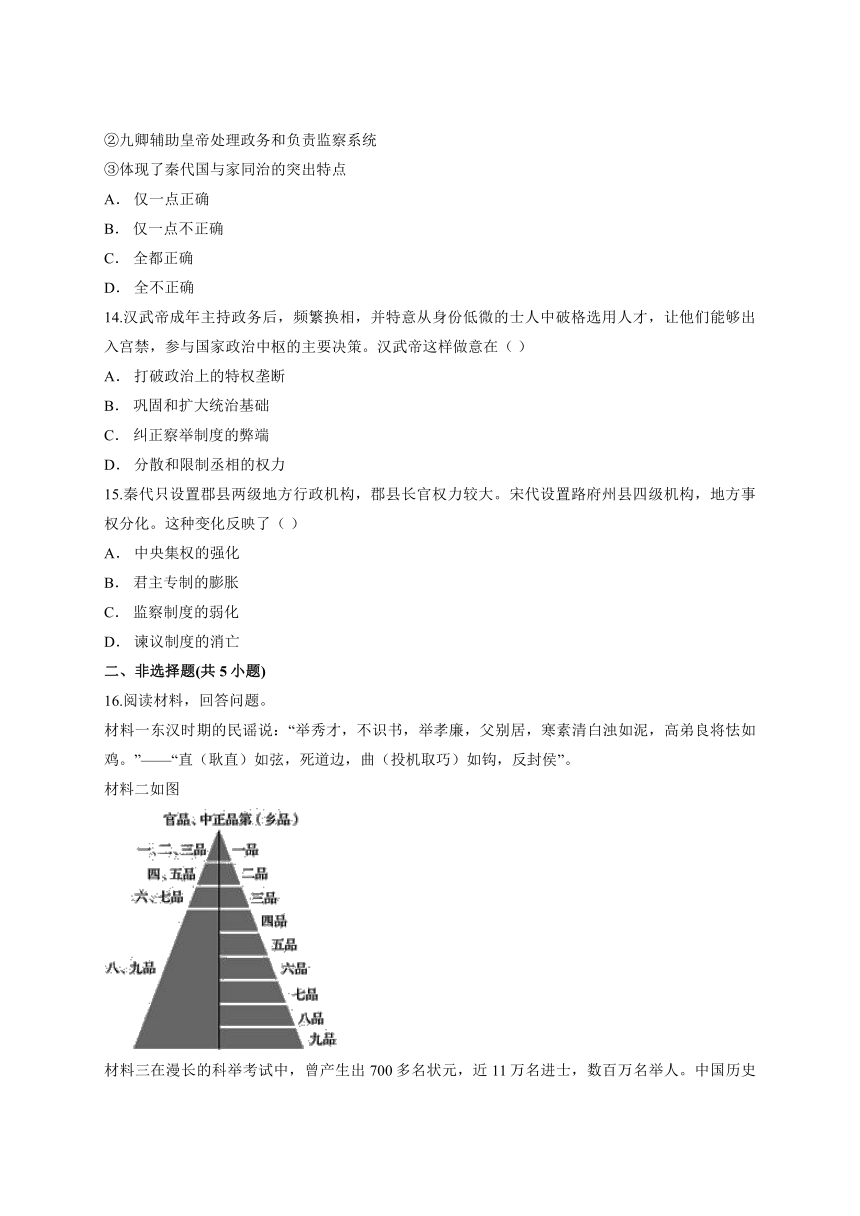

材料二如图

材料三在漫长的科举考试中,曾产生出700多名状元,近11万名进士,数百万名举人。中国历史上,善于治国安邦的名臣、名相、政治家、思想家、文学家、科学家、外交家等大多出自状元、进士和举人。西方人将中国的科举制度称为“中国第五大发明”。

请回答:

(1)材料一反映的是什么制度?这一制度中选拔官员的方式和标准是什么?

(2)根据材料二分析,图片反映的是什么制度?这一制度有何弊端?

(3)科举制与材料二相比有何进步?

17.清人龚自珍说:“欲知大道,必先为史”。要增长智慧,提高修养,认识社会,学习历史是非常重要的。请回答以下问题:

(1)2015年6月25日,《西安晚报》报道,陕西省高考文科状元是来自西工大附中、考取658分的孙轶群;理科状元是来自铁一中、考取729分的霍柳蓉。材料中“状元”一词来源于我国古代的什么选官制度?截止至1905年被废除,这种制度共使用了1 300多年,它同时受到统治者和百姓欢迎的原因是什么?

(2)2012年12月18日,人民网报道,中共中央决定:胡春华同志兼任广东省委书记。这种地方领导人由中央任命的做法早在秦朝已经相当成熟了。请问:①它来源于秦朝的什么制度?②为加强中央集权,汉、宋两代分别采取过什么措施,并简要评价其影响。③你认为,在一个民富国强的现代国家,其中央与地方关系应该具备什么特征?

18.阅读下列材料:

材料一秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为守宰(宰:地方官),据天下之雄图,都六合之上游,报制四海,适于掌握之内,此其所以为得也。不数载而天下大坏,其有由矣:亟役万人,暴其威刑,竭其货贿。负锄梃谪戍之徒,大呼而成群。时则有叛人而无叛吏,咎在人怨,非郡邑之制失也。

材料二汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子、封功臣。数年之间,奔命扶伤之不暇……后乃谋臣献画(计策),而离削自守矣。然而封建之治,郡邑居半,时则有叛国而无叛郡,秦制之得亦以明矣。

材料三唐兴,制州邑,立守宰,此其所以为宜也。然犹桀滑(凶恶狡猾之人)时起,虐害方城,失不在州而在兵,时则有叛将而无叛州。州县之设,固不可革也。

——柳宗元《封建论》

材料四知封建(指分封制)之弊以变而为郡县,则知郡县之弊而将复变。然则将复变而为封建乎?曰:不能。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。

——顾炎武《天下郡国利病书》

请回答:

(1)柳宗元认为秦、汉、唐的过失是什么?他要论证的主要观点是什么?

(2)顾炎武的观点与柳宗元的观点有何相同点?

(3)顾炎武的观点与柳宗元的观点有何差异?为什么会有这种差异?

19.山东省是我国经济和文化大省,历史悠久。阅读下列材料并结合所学知识回答问题。

材料一历史上的山东省行政图

材料二据文献记载:①鲁、齐等诸侯在其领地,有设置官员、建立武装、征派赋役的独立性。②秦代官吏必须经过国家委任才能就职;官吏调任时,不得带随员;官吏一经任命,必须服从调遣,违者要依法治罪。

(1)材料一中的左图反映的山东大地出现的地方行政管理制度是什么?它是何时实行的?

(2)材料一中的右图,反映的山东的地方行政管理制度是什么?这一制度在全国范围内推行始于何时?

(3)通过材料二可以看出,以上所述两种政治制度在地方权限上有何不同?

20.阅读下列材料,回答问题。

材料一汉初的任官和军功、任子、赀选等紧密相关。任子制是享二千石(郡太守等)以上官员,任满三年,可以保举其子弟中的一人做官的制度。赀选制是凭资产资格做官的制度。汉高祖十一年二月诏是察举制的先声,以后逐渐成形、发展,察举的科目渐多,至汉武帝时经董仲舒建议,察举开始制度化,察举的科目以孝廉、秀才为主。由州、郡长官推荐孝廉、秀才的人选,而州郡的察举又是基于县、乡、里的推荐,即人们所说的“乡举里选”。东汉以后,察举的对象还要经过考试,并有年龄限制。这种自下而上,以举荐为主、考试为辅的选官制度,与世卿世禄、任子与赀选相比,是历史的进步。

材料二今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎绝于心,情伪由于己……所欲与者,获虚以成誉;所欲下者,吹毛以求疵。高下逐强弱,是非由爱憎。随世兴衰,不顾才实,衰者削下,兴者扶上,一人之身,旬日异状。或以货赂自通,或以计协登进;附托者必达,守道者困悴。无报于身,必见割夺;有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无士族……愚臣以为罢中正,除九品,弃魏氏之弊法,立一代之美制。

—— [唐]房玄龄等《晋书》卷四五《刘毅传》

材料三自世卿门阀举荐制度推翻,唐宋厉行考试,明清峻法执行,无论试诗赋、策论、八股文,人才辈出;虽所试科目不合时用,制度则昭若日月。——孙中山

请回答:

(1)根据材料一,汉代任官的主要依据有哪些?察举制的主要特点是什么?

(2)概括材料二中的主要观点。

(3)根据材料三,概括孙中山先生对科举制的看法。

(4)根据上述材料和所学知识,谈谈你对人才问题的看法。

答案解析

1.【答案】C

【解析】汉武帝时期,让身边侍从、秘书参与军国大事,形成中外朝制度。

2.【答案】A

【解析】首先要读懂材料,题干中体现的是官职、部门之间的互相牵制。三省六部制分割和限制了丞相的权力;宋朝,为了加强对地方的监控,防止知州权力过大,设立通判,可视为知州副职;明朝内阁、清朝军机处没有体现权力牵制,所以答案选择A。

3.【答案】D

【解析】设置参知政事是在北宋;废丞相、设内阁是在明朝;设立军机处是在清朝雍正帝时期;创立三省六部制是在隋唐时期。

4.【答案】C

【解析】明太祖废除丞相后,重要政务都要由皇帝亲自处理,由于事务繁多,皇帝不可能一一亲自裁决,为此明成祖朱棣设立内阁。

5.【答案】B

【解析】根据题干提供的信息和所学史实,可知皇权至上不仅表现在经济特权,政治、司法、军权等权力也全部由皇帝一人总揽。所以此题正确选项是B。

6.【答案】B

【解析】 题目中进士出身的官员中父辈有官职者(含宗室)有100多人,说明贵族体制依然存在,故A项错误;而三代不仕者有300人左右,说明更多的平民通过科举考试成为进士进入仕途,因此选官制度推动了社会阶层的流动,故B项正确。

7.【答案】B

【解析】本题考查的知识点是明清君主专制的加强。A、C、D都不是故事反映的本质,只反映了表面现象。故正确答案为B。

8.【答案】C

【解析】 夏朝是由夏禹建立的,因夏桀的暴政而灭亡,“共传14代、17王,用岁471年”,其中的“代”是指血缘关系、辈分的迁移,说明夏朝的王位是世袭的;商朝是由商汤建立,亡于商纣,“共传17代”,同样说明商朝的王位世袭制。

9.【答案】B

【解析】根据材料内容及所学知识可知,秦国统一的条件有:诸侯纷争给人民带来灾难,人民渴望统一;兼并战争使诸侯国数量减少,有利于国家统一;各民族、各地区之间经济文化交流加强;商鞅变法使秦国成为战国后期最富强的诸侯国;秦王嬴政的雄才大略和决策适当。综上,①②③④皆正确,故选B。

10.【答案】A

【解析】汉代尚书令参与军国大事,削弱相权,因此选A。B三省六部制在隋唐时期开始实行,C属于秦朝御史大夫的职责,D不符合史实,排除。

11.【答案】D

【解析】 明太祖时期还没有出现宦官专权的局面,故A项错误;明太祖废除了丞相,加重了皇帝的行政负担,而不是减轻,故B项错误;材料“六部将行一切符契文书都须经过内府勘合”体现政府各部门相互牵制而不是协调,故C项错误;材料“一切符契文书都须经过内府勘合,方可施用”反映了明朝君主专制中央集权的强化,故D项正确。

12.【答案】C

【解析】家谱体现的是血缘的联系,所以与家谱的产生关系最密切的是宗法制,因此C正确。

13.【答案】A

【解析】秦始皇设置的九卿是中央各重要部分的主管官员,除了为皇帝私家服务,还有主管京畿治安的中尉等官职,所以①错误;辅助皇帝处理政务和负责监察系统的是三公,所以②错误,九卿的设置体现了秦代家国同治的突出特点,③正确。故选A项。

14.【答案】D

【解析】汉武帝为进一步分散和限制相权,设立“中朝”,从身份低微的士人中破格选用人才构成,“中朝”有决策权。丞相、太尉、御史大夫、九卿所构成的官僚机构“外朝”成为执行机构,丞相权力受到削弱。故答案选D。

15.【答案】A

【解析】地方行政区划的划分上,分级越多,越容易加强中央集权,因为地方行政机构被越分越小,所以能起到分化事权的作用,故选A。

16.【答案】(1)制度:察举制。方式:推举。标准:才学和品德。

(2)制度:九品中正制。弊端:世家大族垄断仕途,有才学出身低微的人很难得到任用。

(3)进步:打破特权垄断,扩大了官吏人才来源;提高了官员的文化素质。

【解析】第(1)问,主要考查学生对汉代察举制的分析与认识。分析材料可知应是察举制,举孝廉是察举制的主要形式之一。联系所学及材料回答标准。

第(2)问,主要考查学生对魏晋时期选官制度的分析与理解。从图中一至九品的内容及所学可知应是魏晋南北朝时期的九品中正制。联系这一制度的选拔标准、操作程序以及后来科举制实行的背景,进行分析归纳。

第(3)问,主要考查学生对隋唐以后我国选官制度发展变化的分析与掌握。联系所学知识可知,隋唐时期,改变了魏晋以来的选官方式,通过考试的方式选拔官员的科举制。结合所学,从科举制方式、标准等方面分析归纳其进步性。

17.【答案】(1)科举制。原因:为不具有贵族身份的士人提供了参政机会,扩大了统治的社会基础;促进了官僚体制进一步成熟;有利于提高官员素质;有利于繁荣和保存古代文化;有利于教育的发展;是中华帝国长期保持繁荣的制度保障之一。

(2)郡县制。措施:汉代的推恩令,刺史制度;宋代的收精兵、削实权、制钱谷。影响:有利于加强中央集权,维护国家稳定统一;但权力的过分集中,容易导致腐败;会削弱地方发展活力;在宋代还出现了三冗和积贫积弱的局面。特征:一是能充分保证强大中央对整个国家的统一领导;二是能充分发挥地方的自主性和活力;三是拥有相对完善的中央与地方关系协调机制,能够以规范化、制度化的方式较好地解决中央与地方之间的矛盾和冲突。

【解析】(1)本题材料提到“状元”一词。结合所学知识可知,“状元”一词来源于我国古代的科举制度。至于它同时受到统治者和百姓欢迎的原因,学生需据基础知识作答:扩大了统治的社会基础;促进了官僚体制进一步成熟;有利于提高官员素质;有利于繁荣和保存古代文化;有利于教育的发展。学生言之有理即可。(2)本题材料提到,地方领导人由中央任命的做法早在秦朝已经相当成熟了。结合所学知识可知,它来源于秦朝郡县制。为加强中央集权,汉、宋两代分别采取过推恩令,刺史制度,收精兵、削实权、制钱谷等。学生需熟记相关知识点。至于其影响,应从利与弊两方面作答:有利于加强中央集权,维护国家稳定统一;但权力的过分集中,容易导致腐败;会削弱地方发展活力。联系今天的社会现实,在一个民富国强的现代国家,其中央与地方关系应是既能充分保证强大中央对整个国家的统一领导又能充分发挥地方的自主性和活力,中央集权与地方分权相结合。

18.【答案】(1)秦的过失是滥用民力,严刑酷法。汉的过失是部分地采取了分封制。唐的过失是兵制不当,地方军权过重。柳宗元的主要观点是郡县制是适宜的。秦、汉、唐的过失不在于郡县制。

(2)顾炎武也肯定了郡县制代替分封制是进步的。郡县制也有弊端,但倒退实行分封制是不可行的。

(3)柳宗元肯定了郡县制,但没有指出造成秦朝灭亡、唐朝的叛乱是因为建立在郡县制之上的皇权专制。顾炎武则指出郡县制的弊端是皇权过于专制。由于二人生活的时代不同,所以看法上有差异。

【解析】(1)据材料结合所学知识可知,柳宗元认为秦的过失是滥用民力,严刑酷法。汉的过失是部分地采取了分封制。唐的过失是兵制不当,地方军权过重。他要论证的主要观点是郡县制是适宜的,秦、汉、唐的过失不在于郡县制。

(2)由材料三“时则有叛将而无叛州”可知柳宗元肯定郡县制,由材料四可知顾炎武反对从郡县制恢复到分封制。因此,顾炎武的观点与柳宗元的观点的相同点是都肯定了郡县制代替分封制是进步的。

(3)柳宗元肯定了郡县制,但没有指出其弊端,顾炎武则指出郡县制的弊端是皇权过于专制。产生这种差异的原因是二人生活的时代不同,看法上自然有差异。顾炎武生活于明清之际,有民主性的思想。

19.【答案】(1)分封制,西周。

(2)郡县制,秦朝。

(3)权限:在分封制下,地方享有较大的独立性,而郡县制下的官员由皇帝直接任免,绝对服从中央。

【解析】本题难度不大,主要是通过材料一能判断左图有封国,右图有郡县和乡,故能判断左图为西周的分封制,右图为秦朝的郡县制,再根据所学知识就能回答第三问了。

20.【答案】(1)依据:军功、门第、财产和他人举荐。

特点:自下而上推荐人才。

(2)观点:在九品中正制下,中正官在选拔官员时会徇私舞弊,难以选拔出真正有用的人才,因而主张废除九品中正制。

(3)看法:科举制取代荐举制,以考试成绩为选官的标准,有利于国家选拔人才,是我国古代选官制度的一大进步。

(4)看法:选官制度会严重影响人才的培养和选拔。人才的培养和选拔往往影响着国家的治乱兴衰。(言之成理即可)

【解析】本题考查了中国古代选官制度。第(1)问,根据材料一分析来回答,汉代任官的主要依据有军功、门第、财产和他人举荐。察举制的主要特点可根据所学回答。第(2)问,分析概括材料二来回答,主要反映了在九品中正制下,中正官在选拔官员时会徇私舞弊,难以选拔出真正有用的人才,因而主张废除九品中正制。第(3)问,根据材料三分析孙中山先生对科举制的看法,材料中孙中山先生认为科举制取代荐举制,以考试成绩为选官的标准,有利于国家选拔人才,是我国古代选官制度的一大进步。第(4)问,联系上述问题,酌情回答即可。

一、选择题(共15小题)

1.李清川等在《汉武帝朝丞相群体研究》一文中指出:“武帝朝丞相是汉代丞相的转折。”这里的“转折”是指汉武帝( )

A. 设立刺史监督丞相和地方官

B. 设立三公九卿制度限制丞相

C. 让身边侍从、秘书参与军国大事

D. 把学术丞相转变为武官丞相

2.黄宗羲在《明夷待访录》中说:“用一人焉则疑其自私,而又用一人以制其私;行一事焉则虑其可欺,而又设一事以防其欺。”能体现这一特点的中国古代政治制度有( )

①三省六部制

②宋朝在中央设置中书门下,在地方设置通判

③明朝的内阁

④清朝的军机处

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ②③

3.下列是有关加强我国古代君主专制制度的措施,按其先后顺序排列正确的是( )

①设置参知政事

②废丞相、设内阁

③设立军机处

④创立三省六部制

A. ①②③④

B. ④②③①

C. ②④①③

D. ④①②③

4.据史料记载,从明太祖洪武十七年九月十四日至二十一日的八天内,内外诸司送到皇宫的奏章多达1 460件。在这样的背景下,为有效处理政务,后来明成祖朱棣采取的措施是( )

A. 设立中朝

B. 设立丞相

C. 设立内阁

D. 设立军机处

5.公元前219年,秦始皇东巡,在《琅琊刻石》中曾说:“六合之内,皇帝之土。”对这句话理解最准确的是( )

A. 全国的土地都归皇帝所有

B. 皇帝对全国有最高控制权

C. 全国的土地都归国家所有

D. 名归皇帝,实为民众所有

6.下图是南宋理宗宝祐四年录取的《进士出身统计数据表》。其中父辈有官职者,低等级的又占了半数以上。对此理解正确的是( )

A. 科举制度结束贵族体制

B. 选官推动社会阶层流动

C. 南宋时科举制走向成熟

D. 考试成为做官必经之路

7.历史人物传记《乾隆皇帝的十张面孔》中记述了这样一个小故事:弘瞻是乾隆帝最小的弟弟,有一天到皇太后宫中请安,在皇太后座旁膝席跪坐,该处正好是皇帝平日跪坐之地。结果弘瞻被革去亲王,降为贝勒,解除一切官职,永远停用,32岁抑郁而终。这则故事反映的本质是( )

A. 宫廷内部的森严等级

B. 封建皇权的至高无上

C. 乾隆皇帝的冷酷无情

D. 宫廷斗争的血腥残酷

8.从夏禹到夏桀,共传14代、17王,用岁471年。从商汤到商纣,共传17代、31王,用岁496年。材料主要说明夏商实行( )

A. 封邦建国

B. 王权至上

C. 王位世袭制

D. 宗法制

9.春秋战国时期虽然战争频繁,但为结束分裂混乱局面、走向统一准备了条件。其条件有( )

①实现了区域性统一②促进了民族融合

③变法中秦国强大④人民渴望统一

A. ①②④

B. ①②③④

C. ①②③

D. ②③④

10.汉武帝实行中外朝制度,任用侍从等担任尚书令等官职。下列关于汉代尚书令的叙述,正确的是( )

A. 参与军国大事,削弱相权

B. 与中书门下相互监督制衡

C. 执掌对百官的监察和考核

D. 六部尚书之首,百官之长

11.明太祖曾下令:“内臣(宦官)不得干预政事,预者斩。”后又规定:六部将行一切符契文书都须经过内府勘合,方可施用。这反映了明朝( )

A. 出现宦官专权

B. 皇帝的行政负担减轻

C. 政府协调各部门的关系

D. 君主专制中央集权的强化

12.家(族)谱是中国特有的文化遗产,家(族)谱的起源至少可以追溯到先秦时代。据史学家研究,我国在周代已有史官修谱制度并撰有《世本·帝系篇》。家谱的产生与下列哪一制度关系密切( )

A. 皇位世袭制

B. 科举制

C. 宗法制

D. 郡县制

13.在表解梳理秦代九卿(局部)的基础上,张霞同学所得到的三点认识( )

①秦代设立了为皇帝私家服务的中央官职

②九卿辅助皇帝处理政务和负责监察系统

③体现了秦代国与家同治的突出特点

A. 仅一点正确

B. 仅一点不正确

C. 全都正确

D. 全不正确

14.汉武帝成年主持政务后,频繁换相,并特意从身份低微的士人中破格选用人才,让他们能够出入宫禁,参与国家政治中枢的主要决策。汉武帝这样做意在( )

A. 打破政治上的特权垄断

B. 巩固和扩大统治基础

C. 纠正察举制度的弊端

D. 分散和限制丞相的权力

15.秦代只设置郡县两级地方行政机构,郡县长官权力较大。宋代设置路府州县四级机构,地方事权分化。这种变化反映了( )

A. 中央集权的强化

B. 君主专制的膨胀

C. 监察制度的弱化

D. 谏议制度的消亡

二、非选择题(共5小题)

16.阅读材料,回答问题。

材料一东汉时期的民谣说:“举秀才,不识书,举孝廉,父别居,寒素清白浊如泥,高弟良将怯如鸡。”——“直(耿直)如弦,死道边,曲(投机取巧)如钩,反封侯”。

材料二如图

材料三在漫长的科举考试中,曾产生出700多名状元,近11万名进士,数百万名举人。中国历史上,善于治国安邦的名臣、名相、政治家、思想家、文学家、科学家、外交家等大多出自状元、进士和举人。西方人将中国的科举制度称为“中国第五大发明”。

请回答:

(1)材料一反映的是什么制度?这一制度中选拔官员的方式和标准是什么?

(2)根据材料二分析,图片反映的是什么制度?这一制度有何弊端?

(3)科举制与材料二相比有何进步?

17.清人龚自珍说:“欲知大道,必先为史”。要增长智慧,提高修养,认识社会,学习历史是非常重要的。请回答以下问题:

(1)2015年6月25日,《西安晚报》报道,陕西省高考文科状元是来自西工大附中、考取658分的孙轶群;理科状元是来自铁一中、考取729分的霍柳蓉。材料中“状元”一词来源于我国古代的什么选官制度?截止至1905年被废除,这种制度共使用了1 300多年,它同时受到统治者和百姓欢迎的原因是什么?

(2)2012年12月18日,人民网报道,中共中央决定:胡春华同志兼任广东省委书记。这种地方领导人由中央任命的做法早在秦朝已经相当成熟了。请问:①它来源于秦朝的什么制度?②为加强中央集权,汉、宋两代分别采取过什么措施,并简要评价其影响。③你认为,在一个民富国强的现代国家,其中央与地方关系应该具备什么特征?

18.阅读下列材料:

材料一秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为守宰(宰:地方官),据天下之雄图,都六合之上游,报制四海,适于掌握之内,此其所以为得也。不数载而天下大坏,其有由矣:亟役万人,暴其威刑,竭其货贿。负锄梃谪戍之徒,大呼而成群。时则有叛人而无叛吏,咎在人怨,非郡邑之制失也。

材料二汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子、封功臣。数年之间,奔命扶伤之不暇……后乃谋臣献画(计策),而离削自守矣。然而封建之治,郡邑居半,时则有叛国而无叛郡,秦制之得亦以明矣。

材料三唐兴,制州邑,立守宰,此其所以为宜也。然犹桀滑(凶恶狡猾之人)时起,虐害方城,失不在州而在兵,时则有叛将而无叛州。州县之设,固不可革也。

——柳宗元《封建论》

材料四知封建(指分封制)之弊以变而为郡县,则知郡县之弊而将复变。然则将复变而为封建乎?曰:不能。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。

——顾炎武《天下郡国利病书》

请回答:

(1)柳宗元认为秦、汉、唐的过失是什么?他要论证的主要观点是什么?

(2)顾炎武的观点与柳宗元的观点有何相同点?

(3)顾炎武的观点与柳宗元的观点有何差异?为什么会有这种差异?

19.山东省是我国经济和文化大省,历史悠久。阅读下列材料并结合所学知识回答问题。

材料一历史上的山东省行政图

材料二据文献记载:①鲁、齐等诸侯在其领地,有设置官员、建立武装、征派赋役的独立性。②秦代官吏必须经过国家委任才能就职;官吏调任时,不得带随员;官吏一经任命,必须服从调遣,违者要依法治罪。

(1)材料一中的左图反映的山东大地出现的地方行政管理制度是什么?它是何时实行的?

(2)材料一中的右图,反映的山东的地方行政管理制度是什么?这一制度在全国范围内推行始于何时?

(3)通过材料二可以看出,以上所述两种政治制度在地方权限上有何不同?

20.阅读下列材料,回答问题。

材料一汉初的任官和军功、任子、赀选等紧密相关。任子制是享二千石(郡太守等)以上官员,任满三年,可以保举其子弟中的一人做官的制度。赀选制是凭资产资格做官的制度。汉高祖十一年二月诏是察举制的先声,以后逐渐成形、发展,察举的科目渐多,至汉武帝时经董仲舒建议,察举开始制度化,察举的科目以孝廉、秀才为主。由州、郡长官推荐孝廉、秀才的人选,而州郡的察举又是基于县、乡、里的推荐,即人们所说的“乡举里选”。东汉以后,察举的对象还要经过考试,并有年龄限制。这种自下而上,以举荐为主、考试为辅的选官制度,与世卿世禄、任子与赀选相比,是历史的进步。

材料二今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎绝于心,情伪由于己……所欲与者,获虚以成誉;所欲下者,吹毛以求疵。高下逐强弱,是非由爱憎。随世兴衰,不顾才实,衰者削下,兴者扶上,一人之身,旬日异状。或以货赂自通,或以计协登进;附托者必达,守道者困悴。无报于身,必见割夺;有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无士族……愚臣以为罢中正,除九品,弃魏氏之弊法,立一代之美制。

—— [唐]房玄龄等《晋书》卷四五《刘毅传》

材料三自世卿门阀举荐制度推翻,唐宋厉行考试,明清峻法执行,无论试诗赋、策论、八股文,人才辈出;虽所试科目不合时用,制度则昭若日月。——孙中山

请回答:

(1)根据材料一,汉代任官的主要依据有哪些?察举制的主要特点是什么?

(2)概括材料二中的主要观点。

(3)根据材料三,概括孙中山先生对科举制的看法。

(4)根据上述材料和所学知识,谈谈你对人才问题的看法。

答案解析

1.【答案】C

【解析】汉武帝时期,让身边侍从、秘书参与军国大事,形成中外朝制度。

2.【答案】A

【解析】首先要读懂材料,题干中体现的是官职、部门之间的互相牵制。三省六部制分割和限制了丞相的权力;宋朝,为了加强对地方的监控,防止知州权力过大,设立通判,可视为知州副职;明朝内阁、清朝军机处没有体现权力牵制,所以答案选择A。

3.【答案】D

【解析】设置参知政事是在北宋;废丞相、设内阁是在明朝;设立军机处是在清朝雍正帝时期;创立三省六部制是在隋唐时期。

4.【答案】C

【解析】明太祖废除丞相后,重要政务都要由皇帝亲自处理,由于事务繁多,皇帝不可能一一亲自裁决,为此明成祖朱棣设立内阁。

5.【答案】B

【解析】根据题干提供的信息和所学史实,可知皇权至上不仅表现在经济特权,政治、司法、军权等权力也全部由皇帝一人总揽。所以此题正确选项是B。

6.【答案】B

【解析】 题目中进士出身的官员中父辈有官职者(含宗室)有100多人,说明贵族体制依然存在,故A项错误;而三代不仕者有300人左右,说明更多的平民通过科举考试成为进士进入仕途,因此选官制度推动了社会阶层的流动,故B项正确。

7.【答案】B

【解析】本题考查的知识点是明清君主专制的加强。A、C、D都不是故事反映的本质,只反映了表面现象。故正确答案为B。

8.【答案】C

【解析】 夏朝是由夏禹建立的,因夏桀的暴政而灭亡,“共传14代、17王,用岁471年”,其中的“代”是指血缘关系、辈分的迁移,说明夏朝的王位是世袭的;商朝是由商汤建立,亡于商纣,“共传17代”,同样说明商朝的王位世袭制。

9.【答案】B

【解析】根据材料内容及所学知识可知,秦国统一的条件有:诸侯纷争给人民带来灾难,人民渴望统一;兼并战争使诸侯国数量减少,有利于国家统一;各民族、各地区之间经济文化交流加强;商鞅变法使秦国成为战国后期最富强的诸侯国;秦王嬴政的雄才大略和决策适当。综上,①②③④皆正确,故选B。

10.【答案】A

【解析】汉代尚书令参与军国大事,削弱相权,因此选A。B三省六部制在隋唐时期开始实行,C属于秦朝御史大夫的职责,D不符合史实,排除。

11.【答案】D

【解析】 明太祖时期还没有出现宦官专权的局面,故A项错误;明太祖废除了丞相,加重了皇帝的行政负担,而不是减轻,故B项错误;材料“六部将行一切符契文书都须经过内府勘合”体现政府各部门相互牵制而不是协调,故C项错误;材料“一切符契文书都须经过内府勘合,方可施用”反映了明朝君主专制中央集权的强化,故D项正确。

12.【答案】C

【解析】家谱体现的是血缘的联系,所以与家谱的产生关系最密切的是宗法制,因此C正确。

13.【答案】A

【解析】秦始皇设置的九卿是中央各重要部分的主管官员,除了为皇帝私家服务,还有主管京畿治安的中尉等官职,所以①错误;辅助皇帝处理政务和负责监察系统的是三公,所以②错误,九卿的设置体现了秦代家国同治的突出特点,③正确。故选A项。

14.【答案】D

【解析】汉武帝为进一步分散和限制相权,设立“中朝”,从身份低微的士人中破格选用人才构成,“中朝”有决策权。丞相、太尉、御史大夫、九卿所构成的官僚机构“外朝”成为执行机构,丞相权力受到削弱。故答案选D。

15.【答案】A

【解析】地方行政区划的划分上,分级越多,越容易加强中央集权,因为地方行政机构被越分越小,所以能起到分化事权的作用,故选A。

16.【答案】(1)制度:察举制。方式:推举。标准:才学和品德。

(2)制度:九品中正制。弊端:世家大族垄断仕途,有才学出身低微的人很难得到任用。

(3)进步:打破特权垄断,扩大了官吏人才来源;提高了官员的文化素质。

【解析】第(1)问,主要考查学生对汉代察举制的分析与认识。分析材料可知应是察举制,举孝廉是察举制的主要形式之一。联系所学及材料回答标准。

第(2)问,主要考查学生对魏晋时期选官制度的分析与理解。从图中一至九品的内容及所学可知应是魏晋南北朝时期的九品中正制。联系这一制度的选拔标准、操作程序以及后来科举制实行的背景,进行分析归纳。

第(3)问,主要考查学生对隋唐以后我国选官制度发展变化的分析与掌握。联系所学知识可知,隋唐时期,改变了魏晋以来的选官方式,通过考试的方式选拔官员的科举制。结合所学,从科举制方式、标准等方面分析归纳其进步性。

17.【答案】(1)科举制。原因:为不具有贵族身份的士人提供了参政机会,扩大了统治的社会基础;促进了官僚体制进一步成熟;有利于提高官员素质;有利于繁荣和保存古代文化;有利于教育的发展;是中华帝国长期保持繁荣的制度保障之一。

(2)郡县制。措施:汉代的推恩令,刺史制度;宋代的收精兵、削实权、制钱谷。影响:有利于加强中央集权,维护国家稳定统一;但权力的过分集中,容易导致腐败;会削弱地方发展活力;在宋代还出现了三冗和积贫积弱的局面。特征:一是能充分保证强大中央对整个国家的统一领导;二是能充分发挥地方的自主性和活力;三是拥有相对完善的中央与地方关系协调机制,能够以规范化、制度化的方式较好地解决中央与地方之间的矛盾和冲突。

【解析】(1)本题材料提到“状元”一词。结合所学知识可知,“状元”一词来源于我国古代的科举制度。至于它同时受到统治者和百姓欢迎的原因,学生需据基础知识作答:扩大了统治的社会基础;促进了官僚体制进一步成熟;有利于提高官员素质;有利于繁荣和保存古代文化;有利于教育的发展。学生言之有理即可。(2)本题材料提到,地方领导人由中央任命的做法早在秦朝已经相当成熟了。结合所学知识可知,它来源于秦朝郡县制。为加强中央集权,汉、宋两代分别采取过推恩令,刺史制度,收精兵、削实权、制钱谷等。学生需熟记相关知识点。至于其影响,应从利与弊两方面作答:有利于加强中央集权,维护国家稳定统一;但权力的过分集中,容易导致腐败;会削弱地方发展活力。联系今天的社会现实,在一个民富国强的现代国家,其中央与地方关系应是既能充分保证强大中央对整个国家的统一领导又能充分发挥地方的自主性和活力,中央集权与地方分权相结合。

18.【答案】(1)秦的过失是滥用民力,严刑酷法。汉的过失是部分地采取了分封制。唐的过失是兵制不当,地方军权过重。柳宗元的主要观点是郡县制是适宜的。秦、汉、唐的过失不在于郡县制。

(2)顾炎武也肯定了郡县制代替分封制是进步的。郡县制也有弊端,但倒退实行分封制是不可行的。

(3)柳宗元肯定了郡县制,但没有指出造成秦朝灭亡、唐朝的叛乱是因为建立在郡县制之上的皇权专制。顾炎武则指出郡县制的弊端是皇权过于专制。由于二人生活的时代不同,所以看法上有差异。

【解析】(1)据材料结合所学知识可知,柳宗元认为秦的过失是滥用民力,严刑酷法。汉的过失是部分地采取了分封制。唐的过失是兵制不当,地方军权过重。他要论证的主要观点是郡县制是适宜的,秦、汉、唐的过失不在于郡县制。

(2)由材料三“时则有叛将而无叛州”可知柳宗元肯定郡县制,由材料四可知顾炎武反对从郡县制恢复到分封制。因此,顾炎武的观点与柳宗元的观点的相同点是都肯定了郡县制代替分封制是进步的。

(3)柳宗元肯定了郡县制,但没有指出其弊端,顾炎武则指出郡县制的弊端是皇权过于专制。产生这种差异的原因是二人生活的时代不同,看法上自然有差异。顾炎武生活于明清之际,有民主性的思想。

19.【答案】(1)分封制,西周。

(2)郡县制,秦朝。

(3)权限:在分封制下,地方享有较大的独立性,而郡县制下的官员由皇帝直接任免,绝对服从中央。

【解析】本题难度不大,主要是通过材料一能判断左图有封国,右图有郡县和乡,故能判断左图为西周的分封制,右图为秦朝的郡县制,再根据所学知识就能回答第三问了。

20.【答案】(1)依据:军功、门第、财产和他人举荐。

特点:自下而上推荐人才。

(2)观点:在九品中正制下,中正官在选拔官员时会徇私舞弊,难以选拔出真正有用的人才,因而主张废除九品中正制。

(3)看法:科举制取代荐举制,以考试成绩为选官的标准,有利于国家选拔人才,是我国古代选官制度的一大进步。

(4)看法:选官制度会严重影响人才的培养和选拔。人才的培养和选拔往往影响着国家的治乱兴衰。(言之成理即可)

【解析】本题考查了中国古代选官制度。第(1)问,根据材料一分析来回答,汉代任官的主要依据有军功、门第、财产和他人举荐。察举制的主要特点可根据所学回答。第(2)问,分析概括材料二来回答,主要反映了在九品中正制下,中正官在选拔官员时会徇私舞弊,难以选拔出真正有用的人才,因而主张废除九品中正制。第(3)问,根据材料三分析孙中山先生对科举制的看法,材料中孙中山先生认为科举制取代荐举制,以考试成绩为选官的标准,有利于国家选拔人才,是我国古代选官制度的一大进步。第(4)问,联系上述问题,酌情回答即可。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局