五年级上册科学教案-4.2 用橡皮筋做动力 教科版

文档属性

| 名称 | 五年级上册科学教案-4.2 用橡皮筋做动力 教科版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2019-11-18 15:04:52 | ||

图片预览

文档简介

《用橡皮筋作动力》

内容来源: 小学五年级《科学(上册)》第四单元第二课

课 题: 用橡皮筋作动力

课 时: 1课时

授课对象: 五年级学生

【目标确立的依据】

课程标准相关要求

能用简单器材做简单的观察实验,并作实验记录。

2.能测量并记录一个沿直线运动的物体在不同时刻的位置,并能用简单的图表或图形来表示距离与时间的关系。

3.知道一些生活中常见的力,如风力、水力、重力、弹力、浮力、摩擦力等。

教材分析

《用橡皮筋做动力》是教科版《科学》五年级上册第四单元第二课内容,?本单元是力的教学单元。本课是在学生掌握了用重力作为动力使小车运动后,再探究用弹力(橡皮筋)作为动力使小车运动的内容。本课有四个活动,一是讨论给车装上什么动力,并尝试用橡皮筋做动力,二是探究橡皮筋的缠绕方向与小车行驶方向的关系,三是探究橡皮筋缠绕的圈数与小车行驶距离的关系,四是引导学生认识弹力的概念和了解弹力在生活中的运用。活动三是教学的重点。

学情分析

通过前一节课的学习,学生了解了物体要运动起来必须要有外力施加在物体上才能使它运动,施加外力的种类有很多种,其中重点探究了“重力”可使小车运动起来,同时还重点探究了重力大小与小车运动快慢的关系。本节课学生将用类似于上节课的探究学习方法(对比试验)来学习本课内容。五年级的学生已经初步掌握了做“对比试验”的方法。

【学习目标】

基于以上分析,将本节课的学习目标定为以下几点:

通过小组交流、动手操作,能够利用橡皮筋使小车向前行驶。

通过设计和进行橡皮筋缠绕的圈数与小车行驶距离的关系实验,知道小车在橡皮筋弹力的作用下,它运动的距离与橡皮筋缠绕的圈数有关,并在实验中收集数据、分析数据,解释数据与实验内容间的联系。?

3、通过用橡皮筋使小车前进和对橡皮筋、夹子、弹簧的观察认识到弹力是物体形状改变时产生的要恢复原来形状的力。?

【教学重难点】

重点:

1.知道弹力是物体改变形状时产生的要恢复原来形状的力。?

2.理解橡皮筋缠绕圈数与橡皮筋的弹力大小与小车行驶距离间关系。

难点:

1、做“对比实验”的方法获得实验数据。?

分析橡皮筋缠绕圈数与弹力大小与小车行驶距离间关系。

【学习方法】

教学方法:讲授法、探究法、观察法、谈话法

学法指导?:掌握做“对比实验”的方法

【学习准备】

教师准备:小车12辆、皮卷尺12个、橡皮筋40根、弓箭、弹弓等。

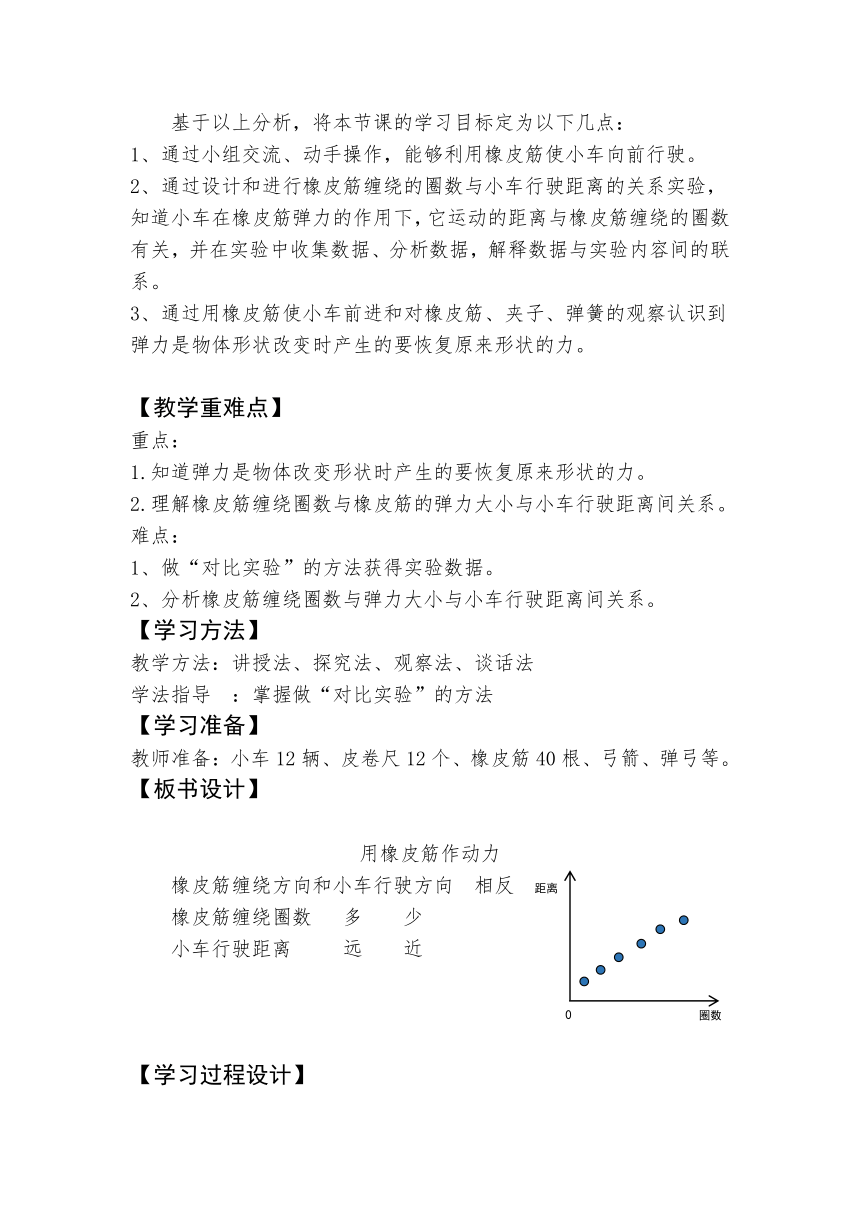

【板书设计】

用橡皮筋作动力

橡皮筋缠绕方向和小车行驶方向 相反 距离

橡皮筋缠绕圈数 多 少

小车行驶距离 远 近

0 圈数

【学习过程设计】

教学环节

教师预设活动

学生预设活动

意图

环节1:

创设情境

激趣导入

1、谈话:

你们都玩过玩具小汽车吗?

玩具小车是用什么做动力呢?

2、出示小车。

同学们请看,今天老师给你们带来这样一辆小车,我们能不能给小车装上动力,让它自己运动起来呢?你能想出一些办法吗?

教师及时评价学生的想法。

揭题:今天我们就来学习用橡皮筋作动力使小车运动起来。(板书课题)

学生对这一问题比较熟悉,对课堂学习产生兴趣,积极回答问题。

学生开动脑筋,积极提出各种方案,在班级范围内展开讨论。

从学生熟悉、有趣的问题导入, 提出一个贴近学生生活的问题,帮助学生聚焦问题,展开思维,产生学习兴趣。

环节2:

探究橡皮筋缠绕的方向与小车行驶方向

活动:

我们将利用小车、橡皮筋进行实验,使你的小车运动起来。(车上事先标有箭头)

教师巡视指导,观察学生做得方法是否正确。

学生示范:

指2名学生上讲台示范。教师利用多媒体设备,将学生的演示情况投射在大屏幕上。

3、思考:

要使小车向前运动,橡皮筋在车轴上的缠绕方向应是怎样的?

小车行驶的方向和什么有关?

4、活动:

再试一试,让你的小车向前开。

游戏比赛:

让2名学生参与比赛,演示小车向前开,教师将比赛场景展示在大屏幕上。

学生根据老师的提示,开始进行学生分组实验,在交流讨论的过程中都学会了让小车动起来的方法。

2名学生上讲台示范,讲解他们的安装方法。两人演示小车的运动。

学生认真倾听两位同学的发言,观看他们的演示。

学生认真思考小车行驶的方向与什么有关,在第二次尝试实验后得出小车行驶方向与橡皮筋的缠绕方向相反,并能够使小车向前运动。

请2位学生到讲台上示范,学生发现,2辆车跑得距离并不一样远。

学生在讨论中学会了利用橡皮筋使小车动起来,为下一环节的学习打下基础。

学生在动手操作的过程中学会了利用橡皮筋使小车向前跑起来,为下一环节的学习打下基础。【达成目标1】

环节3:

探究橡皮筋缠绕的圈数与小车行驶距离的关系

问题:

小车行驶距离的远近,可能与什么有关呢?同学们可以推测一下。

板书:圈数? 距离??

2、讨论:

你们能否设计一个实验来验证你的推测呢?

3、汇报:

哪个小组愿意分享一下你们的实验设计?

3、 实验时我们还应该注意些什么呢?

6、 师出示实验温馨提示,指名读:

⑴ 实验时间为8分钟,注意时间的把握。

⑵ 每次实验时要看准终点,如果起点是从前轮开始的,那么终点也要测量到前轮为止。

⑶ 及时记录实验数据。

⑷ 边实验边思考:橡皮筋缠绕多圈或少圈,产生的力一样吗?

4、实验:

下面就考考你们的动手能力和计算能力了,实验后请把数据汇总在黑板上的统计图中。

5、学生汇报:

⑴ 通过实验,你们组有什么发现?

其他组的同学与他们两组的意见一样吗?

⑵ 看来,小车行驶的距离的确与橡皮筋缠绕的圈数有关。(师擦掉?)

并板书:距离远 圈数多

????????? 近?? ? 少

7、问题:

圈数不同小车行驶的距离为什么就不同呢?为什么有这样的关系呢?

橡皮筋缠绕多圈和缠绕少圈所产生的力一样吗?

学生根据刚才实验的经验,得出小车行驶距离的远近可能和橡皮筋缠绕的圈数有关。

学生分小组积极讨论,在小组内热烈讨论,设计出探究的实验计划后,进行全班的交流汇报和方案制定。

学生流利地汇报自己的实验设计,并进行组内、组间的补充,说出注意事项,在全班讨论中完善实验方案。

在师生交流、生生交流中敲定实验方案后,学生开始分组进行实验,并及时记录数据,将数据汇总。

学生利用桌上的实验材料,分组实验,探究小车行驶的距离是否和橡皮筋缠绕的圈数有关。

学生总结数据,小组代表对本组数据进行讲解,得出正确的结论。

学生根据实验中的观察进行认真思考和回答。

学生在教师的引导下进行一步步地探究和自主学习,能够自己设计并完成实验,知道了小车行驶的距离和橡皮筋缠绕的圈数有关。【达成目标2】

环节4:

认识弹力

1、活动:

教师指导学生利用橡皮筋感受弹力。学生用手指撑起橡皮筋。

你有什么感受?为什么会有力的作用?松开手指,橡皮筋的形状又有什么变化?

2、演示实验:

师演示课本P74页橡皮筋挂钩码实验。

那么,为什么橡皮筋绕起来,小车就前进了呢?

可是为什么小车行驶了一段距离后又停下来了呢?

2、看来大家都理解了什么是弹力。出示“弹力”概念。

3、其实日常生活中许多物体都能产生弹力,谁能举例说明?

4、延伸、弹簧被拉时有弹力吗?弹簧被压缩时会产生弹力吗?

每位同学拿出一根橡皮筋,用两指撑开。学生积极思考,进行猜想和描述。

学生解释:在相同的前提下,钩码挂得越多,受重力越大。橡皮筋发生形变就越大,它要恢复到原来形状时产生的力就越大。反之,它所要产生的力就越小,这就是弹力。

学生解释:橡皮筋绕起来长度就变长了,但它又想回到原来的长度,所以会产生一种力,而这种力能驱动小车。

橡皮筋恢复到了原来的长度,力就消失了,就不能驱动小车了。

学生举例说明生活中利用弹力的现象,如夹子、弹簧等。

学生在实验后结合生活经验,知道了什么是弹力。【达成目标3】

环节5

总结延伸

1、小结:

你在这节课学到了哪些知识和方法?

2、小任务:

请利用你所学的知识,设计一款弹力驱动的玩具小车。

学生及时总结,回顾复习一节课的所学所感。并接受任务挑战。

帮助学生及时巩固复习知识和方法,并提出有趣的小任务,培养学生学习科学的兴趣。

?

内容来源: 小学五年级《科学(上册)》第四单元第二课

课 题: 用橡皮筋作动力

课 时: 1课时

授课对象: 五年级学生

【目标确立的依据】

课程标准相关要求

能用简单器材做简单的观察实验,并作实验记录。

2.能测量并记录一个沿直线运动的物体在不同时刻的位置,并能用简单的图表或图形来表示距离与时间的关系。

3.知道一些生活中常见的力,如风力、水力、重力、弹力、浮力、摩擦力等。

教材分析

《用橡皮筋做动力》是教科版《科学》五年级上册第四单元第二课内容,?本单元是力的教学单元。本课是在学生掌握了用重力作为动力使小车运动后,再探究用弹力(橡皮筋)作为动力使小车运动的内容。本课有四个活动,一是讨论给车装上什么动力,并尝试用橡皮筋做动力,二是探究橡皮筋的缠绕方向与小车行驶方向的关系,三是探究橡皮筋缠绕的圈数与小车行驶距离的关系,四是引导学生认识弹力的概念和了解弹力在生活中的运用。活动三是教学的重点。

学情分析

通过前一节课的学习,学生了解了物体要运动起来必须要有外力施加在物体上才能使它运动,施加外力的种类有很多种,其中重点探究了“重力”可使小车运动起来,同时还重点探究了重力大小与小车运动快慢的关系。本节课学生将用类似于上节课的探究学习方法(对比试验)来学习本课内容。五年级的学生已经初步掌握了做“对比试验”的方法。

【学习目标】

基于以上分析,将本节课的学习目标定为以下几点:

通过小组交流、动手操作,能够利用橡皮筋使小车向前行驶。

通过设计和进行橡皮筋缠绕的圈数与小车行驶距离的关系实验,知道小车在橡皮筋弹力的作用下,它运动的距离与橡皮筋缠绕的圈数有关,并在实验中收集数据、分析数据,解释数据与实验内容间的联系。?

3、通过用橡皮筋使小车前进和对橡皮筋、夹子、弹簧的观察认识到弹力是物体形状改变时产生的要恢复原来形状的力。?

【教学重难点】

重点:

1.知道弹力是物体改变形状时产生的要恢复原来形状的力。?

2.理解橡皮筋缠绕圈数与橡皮筋的弹力大小与小车行驶距离间关系。

难点:

1、做“对比实验”的方法获得实验数据。?

分析橡皮筋缠绕圈数与弹力大小与小车行驶距离间关系。

【学习方法】

教学方法:讲授法、探究法、观察法、谈话法

学法指导?:掌握做“对比实验”的方法

【学习准备】

教师准备:小车12辆、皮卷尺12个、橡皮筋40根、弓箭、弹弓等。

【板书设计】

用橡皮筋作动力

橡皮筋缠绕方向和小车行驶方向 相反 距离

橡皮筋缠绕圈数 多 少

小车行驶距离 远 近

0 圈数

【学习过程设计】

教学环节

教师预设活动

学生预设活动

意图

环节1:

创设情境

激趣导入

1、谈话:

你们都玩过玩具小汽车吗?

玩具小车是用什么做动力呢?

2、出示小车。

同学们请看,今天老师给你们带来这样一辆小车,我们能不能给小车装上动力,让它自己运动起来呢?你能想出一些办法吗?

教师及时评价学生的想法。

揭题:今天我们就来学习用橡皮筋作动力使小车运动起来。(板书课题)

学生对这一问题比较熟悉,对课堂学习产生兴趣,积极回答问题。

学生开动脑筋,积极提出各种方案,在班级范围内展开讨论。

从学生熟悉、有趣的问题导入, 提出一个贴近学生生活的问题,帮助学生聚焦问题,展开思维,产生学习兴趣。

环节2:

探究橡皮筋缠绕的方向与小车行驶方向

活动:

我们将利用小车、橡皮筋进行实验,使你的小车运动起来。(车上事先标有箭头)

教师巡视指导,观察学生做得方法是否正确。

学生示范:

指2名学生上讲台示范。教师利用多媒体设备,将学生的演示情况投射在大屏幕上。

3、思考:

要使小车向前运动,橡皮筋在车轴上的缠绕方向应是怎样的?

小车行驶的方向和什么有关?

4、活动:

再试一试,让你的小车向前开。

游戏比赛:

让2名学生参与比赛,演示小车向前开,教师将比赛场景展示在大屏幕上。

学生根据老师的提示,开始进行学生分组实验,在交流讨论的过程中都学会了让小车动起来的方法。

2名学生上讲台示范,讲解他们的安装方法。两人演示小车的运动。

学生认真倾听两位同学的发言,观看他们的演示。

学生认真思考小车行驶的方向与什么有关,在第二次尝试实验后得出小车行驶方向与橡皮筋的缠绕方向相反,并能够使小车向前运动。

请2位学生到讲台上示范,学生发现,2辆车跑得距离并不一样远。

学生在讨论中学会了利用橡皮筋使小车动起来,为下一环节的学习打下基础。

学生在动手操作的过程中学会了利用橡皮筋使小车向前跑起来,为下一环节的学习打下基础。【达成目标1】

环节3:

探究橡皮筋缠绕的圈数与小车行驶距离的关系

问题:

小车行驶距离的远近,可能与什么有关呢?同学们可以推测一下。

板书:圈数? 距离??

2、讨论:

你们能否设计一个实验来验证你的推测呢?

3、汇报:

哪个小组愿意分享一下你们的实验设计?

3、 实验时我们还应该注意些什么呢?

6、 师出示实验温馨提示,指名读:

⑴ 实验时间为8分钟,注意时间的把握。

⑵ 每次实验时要看准终点,如果起点是从前轮开始的,那么终点也要测量到前轮为止。

⑶ 及时记录实验数据。

⑷ 边实验边思考:橡皮筋缠绕多圈或少圈,产生的力一样吗?

4、实验:

下面就考考你们的动手能力和计算能力了,实验后请把数据汇总在黑板上的统计图中。

5、学生汇报:

⑴ 通过实验,你们组有什么发现?

其他组的同学与他们两组的意见一样吗?

⑵ 看来,小车行驶的距离的确与橡皮筋缠绕的圈数有关。(师擦掉?)

并板书:距离远 圈数多

????????? 近?? ? 少

7、问题:

圈数不同小车行驶的距离为什么就不同呢?为什么有这样的关系呢?

橡皮筋缠绕多圈和缠绕少圈所产生的力一样吗?

学生根据刚才实验的经验,得出小车行驶距离的远近可能和橡皮筋缠绕的圈数有关。

学生分小组积极讨论,在小组内热烈讨论,设计出探究的实验计划后,进行全班的交流汇报和方案制定。

学生流利地汇报自己的实验设计,并进行组内、组间的补充,说出注意事项,在全班讨论中完善实验方案。

在师生交流、生生交流中敲定实验方案后,学生开始分组进行实验,并及时记录数据,将数据汇总。

学生利用桌上的实验材料,分组实验,探究小车行驶的距离是否和橡皮筋缠绕的圈数有关。

学生总结数据,小组代表对本组数据进行讲解,得出正确的结论。

学生根据实验中的观察进行认真思考和回答。

学生在教师的引导下进行一步步地探究和自主学习,能够自己设计并完成实验,知道了小车行驶的距离和橡皮筋缠绕的圈数有关。【达成目标2】

环节4:

认识弹力

1、活动:

教师指导学生利用橡皮筋感受弹力。学生用手指撑起橡皮筋。

你有什么感受?为什么会有力的作用?松开手指,橡皮筋的形状又有什么变化?

2、演示实验:

师演示课本P74页橡皮筋挂钩码实验。

那么,为什么橡皮筋绕起来,小车就前进了呢?

可是为什么小车行驶了一段距离后又停下来了呢?

2、看来大家都理解了什么是弹力。出示“弹力”概念。

3、其实日常生活中许多物体都能产生弹力,谁能举例说明?

4、延伸、弹簧被拉时有弹力吗?弹簧被压缩时会产生弹力吗?

每位同学拿出一根橡皮筋,用两指撑开。学生积极思考,进行猜想和描述。

学生解释:在相同的前提下,钩码挂得越多,受重力越大。橡皮筋发生形变就越大,它要恢复到原来形状时产生的力就越大。反之,它所要产生的力就越小,这就是弹力。

学生解释:橡皮筋绕起来长度就变长了,但它又想回到原来的长度,所以会产生一种力,而这种力能驱动小车。

橡皮筋恢复到了原来的长度,力就消失了,就不能驱动小车了。

学生举例说明生活中利用弹力的现象,如夹子、弹簧等。

学生在实验后结合生活经验,知道了什么是弹力。【达成目标3】

环节5

总结延伸

1、小结:

你在这节课学到了哪些知识和方法?

2、小任务:

请利用你所学的知识,设计一款弹力驱动的玩具小车。

学生及时总结,回顾复习一节课的所学所感。并接受任务挑战。

帮助学生及时巩固复习知识和方法,并提出有趣的小任务,培养学生学习科学的兴趣。

?

同课章节目录

- 生物与环境

- 1、种子发芽实验(一)

- 2、种子发芽实验(二)

- 3、观察绿豆芽的生长

- 4、蚯蚓的选择

- 5、食物链和食物网

- 6、做一个生态瓶

- 7、改变生态瓶

- 8、维护生态平衡

- 光

- 1、光和影

- 2、阳光下的影子

- 3、光是怎样传播的

- 4、光的反射

- 5、光与热

- 6、怎样得到更多的光和热

- 7、做个太阳能热水器

- 8、评价我们的太阳能热水器

- 地球表面及其变化

- 1、地球表面的地形

- 2、地球内部运动引起的地形变化

- 3、岩石会改变模样吗

- 4、土壤中有什么

- 5、雨水对土地的侵蚀

- 6、探索土地被侵蚀的因素

- 7、河流对土地的作用

- 8、减少对土地的侵蚀

- 运动和力

- 1、我们的小缆车

- 2、用橡皮筋作动力

- 3、像火箭那样驱动小车

- 4、测量力的大小

- 5、运动与摩擦力

- 6、滑动与滚动

- 7、运动与设计

- 8、设计制作小赛车