语文人教版必修一第1课《沁园春·长沙》说课

文档属性

| 名称 | 语文人教版必修一第1课《沁园春·长沙》说课 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-18 21:51:13 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

《沁园春 · 长沙》

说课

教材:人教版高中语文必修一

第一单元第一课

说课流程

一、教材分析

二、学情分析

三、教学目标分析

四、教学重难点分析

五、教法与学法分析

六、教学过程分析

一、教材分析

1、地位:

《沁园春· 长沙》所在单元主要是训练学生对现代新诗的鉴赏,学习用精练的语言和新颖的意象来表达情意。新课标中也明确指出,要培养高中学生“初步具有鉴别欣赏文学作品的能力”。而《沁园春 长沙》被编排在了本单元的第一篇,无可避免地要担当起通过学习和训练,培养学生对现代新诗鉴赏能力的重任。

2、作用:

承上启下。本教材内容编排由易到难。同时本单元诗词选择

又承接了初中语文第五、六册现代诗歌的教学内容,由浅入深

,符合学生的认知规律。

高一年级的学生不爱朗读,对诗歌感情的体悟也比较肤浅。同时高一年级的学生正值人生观和世界观的形成时期,通过学习本词锻炼学生朗读技巧,体会作者少年时期雄心壮志的同时,又可对学生进行少年立志教育和爱国主义教育。

二、学情分析

1、通过朗读培养兴趣,掌握诵读技巧,并背诵课文。

2、品味富有表现力的语言,体会壮阔深沉的意境,感受抒

情主人公的形象,培养诗词鉴赏能力。 ?

3、?感受诗人的博大情怀和革命壮志。?

三、教学目标分析

诗歌是通过形象来反映生活,表达思想感情的一种文体。同时语言精炼具有表现力,往往一个词就包含有丰富的内容。在欣赏诗词时,引导学生调动自己的生活底蕴,展开联想和想象,来再现、丰富和补充作品中的形象,体味诗歌的意境。《沁园春?长沙》是一首很出色的抒情诗,诗人借用古诗词的体裁抒发现代的革命激情,在语言的运用上独具特色。根据课标和教材感悟诗情诗意的要求我确定以下教学目标:

重点:

1、掌握诵读技巧,体会词中描绘的意象,理解景中 寓情、情中显志的特点。

2、?领会诗人主宰大地沉浮的宽广胸襟和革命气概。

1、从意象的角度了解关于湘江秋景和少年同学的描写。?

2、初步掌握诗歌鉴赏的常见方法。

难点

?

四、教学重难点分析

(一)教法分析

1、诵读法???

?“三分诗七分读”,这节课我将朗读教学贯彻课堂始终,先学生自读,再听配乐朗诵,找出差距,然后按照词的诵读韵味示意图齐读,在多种形式的朗读中把握词的节奏、韵味,读出感情,读进意境,读到情境交融。?

2、情景设置法??

通过多媒体直观展示图片,激发学生学习兴趣,活跃课堂气氛,帮助学生进入诗歌意境,理解诗人情感。?

3、提问分析法。?

调动学生学习主动性,通过分析意象,分析巧妙用词,领会诗人积极昂扬的情怀和乐观的人

五、教法与学法分析

(二)?学法分析:?

1、勾画圈点法:让学生养成勤于动笔,积极读书的习惯?

2、诵读法:读书百遍,其义自现。反复诵读,把握作者思想感情。?

3、组织活动法:引导学生积极参与,培养综合能力。?

4、讨论法:形成合作探究的学习方法。

课时安排:?2课时

教学过程分析

一、导入新课

二、作者、写作背景介绍

三、初读课文,整体感知

1、朗诵

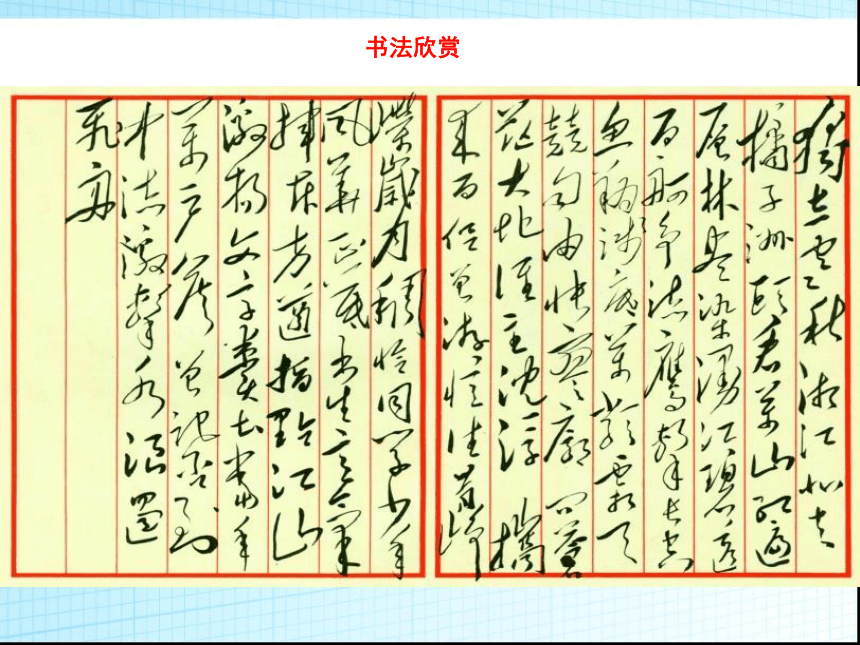

①结合欣赏毛泽东手书《沁园春?长沙》,听朗读录音。?

②学生结合注释自由朗读,抓住关键词语,理清思路,熟读成诵?

2、归纳四幅图画

描述了四幅画面:独立寒秋图、湘江秋景图、峥嵘岁月图、中流击水图。

四、再读课文,诗歌鉴赏

1、写壮景,抒豪情?

①研习“湘江秋景”图(“看”字所领的7句)

②研习“中流击水”图(最后三句)?

2、对比手法的运用?

3、极富有表现力的语言

4、景中寓情、情中显志

5、比较分析?

五、结束语?朗读《诗人领袖》

六、作业与练习

新课导入

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰,惜秦皇汉武,略输文采,唐宗宋祖稍逊风骚,一代天骄成吉思汗,只识弯弓射大雕,俱往矣,数风流人物,还看今朝。

——毛泽东

书法欣赏

背景介绍

1911—1925年,毛泽东在长沙学习、生活、从事革命活动长达十三年,这期间发生了辛亥革命、第一次世界大战、俄国十月革命、五四运动和共产党成立等,他与何叔衡、蔡和森等人创立新民学会,领导长沙学生爱国运动,主编《湘江评论》,建立湖南共产主义小组。?这首词作于1925年,当时革命运动正蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发,湖南、广东等地农民运动日益高涨。毛泽东同志直接领导了湖南的农民运动。同时,国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已在广州成立。这年深秋,毛泽东去广州主持农民运动讲习所,在长沙停留,重游橘子洲,写下了这首词。

相关图片

一九一九年毛泽东在长沙

词这种文学样式产生于隋唐,全盛于宋,又名“长短句”、“诗余”等。

最初的词都是配乐歌唱的,写词时依据的乐谱叫做“词调”,各种词调的名称便是“词牌”,如“沁园春”、“满江红”、“西江月”等。有的作家在词牌下另标词题,如《沁园春 长沙》。

词可以分上下两段,叫做“片”。也可以叫做“阕”。

词的常识

按长短分:

按片数分:

小令(58字以内)

中调(59--90字)

长调(91字以上)

单调、双调、三调

词的分类

生词注音

舸

怅

寥廓

峥嵘

遒

遏

gě

chàng

liáo kuò

zhēng róng

qiú

è

注意红字的读法

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染,漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮。

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂,书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟。

讨论、明确:?描述了四幅画面:独立寒秋图、湘江秋景图、峥嵘岁月图、中流击水图。?

(二)整体感知?

思考:这首词描述了几幅画面?可以根据内容给各幅画加个小标题吗??

独立寒秋,

湘江北去,

橘子洲头 。

人

时

地

境

(一)研习独立寒秋图

词序:

明确:寒秋(时节),(我)独立橘子洲头,(望)湘江北去。

词意:深秋时节,毛泽东独立于橘子洲头,凝望着湘江水滚滚北去

思考1、:“独立”能否改为“站立”或“直立”?

明确:不能。独立不仅表明是一个人,而且显示了中流砥柱的气概。联系当时背景,诗人遭军阀通缉,身处险境却能独立寒秋,何等的坦荡从容!

思考2、柳宗元《江雪》中“独钓寒江雪”,与“独立寒秋”是否有一样?

这是他政治革新失败以后,被贬到永州后写的,表露了他决不妥协的决心。一个“独钓寒江”,一个“独立寒秋”,意境相似,但封建士大夫与革命伟人的胸襟境界是不可同日而语的。

思考3、其他诗歌相比呢:

北方有佳人,遗世而独立。

落花人独立,微雨燕双飞。

独上高楼,望尽天涯路。

独立寒秋

①独自一人

②与下阕开头“携来百侣曾游”相照应;

③凸现主人公在革命斗争的惊涛骇浪中昂然屹立的高大形象。

例如:宋代王安石《泊船瓜州》中“春风又绿江南岸”的“绿”,又改为“过”“入”“满”等十余字,最后才定稿。

贾岛关于"推敲"的典故。

一字之师的典故。

吟安一个字,捻断数茎须——卢延让

为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。——杜 甫

两句三年得,一吟双泪流。——贾 岛

炼字

炼字,即根据内容和意境的需要,精心挑选最贴切、最富有表现力的字词来表情达意。其目的在于以最恰当的字词,贴切生动地表现人或事物。

请找出本词中描绘的意象

山

林

江

舸

鹰

鱼

万

层

漫

百

争流

红遍

击长空

碧透

尽染

翔浅底

万类霜天竞自由

看

(二)研习湘江秋景图

万山红遍

写出了红之广

层林尽染

化静为动,写出秋色之深浓。

漫江碧透

“透”突出江水清澈见底。

争:写出群舟争相行驶,盎然奋进之动态,充满活力,活现出千帆竞发的壮观场面。

百舸争流

击:有“搏击”之意,显示出鹰的强劲与矫健。

鹰击长空

鱼翔浅底

翔:本是写鸟的动词,用在此,写尽了鱼在水中的自由、轻快的状态,充满了无限的生命力。犹如在天空飞翔。

万类霜天竞自由

竞:秋的生机勃勃,富有生命力的旺盛景象,气势磅礴,意境开阔

写

( 湘江秋景图)

景

仰视

想一想:诗人是怎样变换视角描绘眼前这大好秋色的呢?

万类霜天竞自由

总写

远景

静景

俯视

动景

近景

由远及近,上下交错,动静结合,总分有序,描绘了一幅

生机勃勃、色彩绚丽的湘江秋景图。

山

林

江

舸

鹰

鱼

红

染

碧

争

击

翔

找一找:这几句话中作者还用了对比手法,使描绘的形象更鲜明。请同学们找一找哪里用到了对比?

明确:“万山红遍”与“漫江碧透”主要是颜色的对比

“鹰击长空”与“鱼翔浅底”, 主要是动作的对比

“万类霜天竞自由”与人民的压迫(未在词中点明)是暗含的对比

怅寥廓,

问苍茫大地,谁主沉浮?

讨论:面对眼前的秋景,突然 “怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”,诗人在“怅”什么,问什么,这三句在起什么作用?

明确:面对生机蓬勃、绚丽壮美的大自然和广阔宇宙,一个“怅”, 写出诗人思绪万千,百感交集。诗人很自然地想到了祖国命运和革命未来,进入了理性的思考,提出谁是大地主宰的问题:革命领导权问题。

作用:内容上,这一问透露出诗人忧国忧民、以天下为己任的博大 胸怀和凌云壮志;

结构上,承上启下的过渡作用。

上阙小结

眼 前 景

秋景

生机勃勃的

心 中 情

怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮?

壮志

胸怀博大的

人物 时间 地点 环境

立(前三句)

看

问

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

万类霜天竞自由

明确:一般分上下两片的词,其下片首句又称过片,在词中其承接过渡的作用。词的上下片下发也有分工,常常上片写景,下篇抒情,因此填词时非常注重过片。本词上片写独立寒秋,故地重游而看到的景色,自然而然的想到以前同学携手来游的情景,于是过渡到对往昔生活及“同学少年”中,在此过渡非常的自然,衔接也是非常的巧妙的。

明确:① “峥嵘岁月”是对往日不平凡的斗争生活的形象概括。毛泽东在长沙生活、学习、从事革命工作期间(1911—1925),国内外发生了许多重大事件:辛亥革命、第一次世界大战、俄国十月革命、五四运动、中国共产党成立等,都是影响世界形势的巨大变革。这样的岁月,如历史群山中耸立的一座又一座的峥嵘的高峰。②“稠”形象地说明了世界变化的风起云涌。

提问1:“携来百侣曾游,忆往昔岁月稠”在全文结构中起什么作用??

(三)研习“峥嵘岁月”图

提问2“峥嵘岁月”指的是什么?简析“稠”。

明确:词人借对“同学少年”的回忆,流露出对往事的无限怀念,表现了他和革命战友们以天下为己任,蔑视反动派、改造旧世界的革命战斗豪情。

?

提问3:如何表现“同学少年”这个意象的? 也就是毛泽东一群人的形象如何?

战斗岁月:携来百侣曾游,峥嵘岁月稠?

年龄气质:同学少年,风华正茂?

精神状态:书生意气,挥斥方遒?

战斗行动:指点江山,激扬文字,?

粪土当年万户侯。

明确:江山:国家(指代) 指代——用相关的事物来代替所要表达的事物的修辞方式(也就是部分代整体)。

这群人以天下为己任,蔑视反动统治者,敢于改造旧世界,积极进取,斗志昂扬。

提问4:表现了作者当时怎样的情感??

明确:暗含着能在革命洪流汹涌之时起到中流砥柱作用的人应该是上面提到的“同学少年”,诗人巧妙地借用““中流击水,浪遏飞舟”这样的图景,回答了“谁主沉浮”的问题。形象的表达了诗人以天下为己任,蔑视反动统治者,改造旧中国的壮志豪情。

(四)研习中流击水图

背景介绍:当年,作者曾和蔡和森等数十名同学战友,在盛夏水涨的时候到湘江游泳,坚持不懈,知道隆冬季节,以此来锤炼自己的意志和胆识。现在,作者独立于橘子洲头,回忆起当时的情景,不禁向同学和战友亲切发问,这一句既写出了当时的情景,其中又暗含了勉励之意,“遏”字,传神之笔,掷地可作金石之声,使我们彷佛看到了他们激昂的情态,好似听到了他们的豪言壮语!

提问:“中流击水”这一幅图有何深刻意义?

最后三句,多么大的气魄!这些青年是真正的风流人物,这样的人不主沉浮,谁又能主宰沉浮呢?因此,我们说下片通过回忆往昔的峥嵘岁月,表达了诗人和战友们为改造旧中国英勇无畏的革命精神和壮志豪情,形象含蓄地对上片的“谁主沉浮”提问做了回答。

表现手法:

(一)动静结合 是一种常见的诗歌表现手法,也有其他变式比如以动衬静,以静写动。

(二)运用对比 是一种比较隐晦的方法,通常很难发现,一般是寻找两个极端或意义完全相悖的一组词

(三)情景交融 常见的表现手法,可以说是诗歌的惯用,也可以叫做借景抒情。

五、方法总结

鉴赏方法:

(一)以诗解诗 通过引用旧有诗歌,来帮助理解诗歌的词句,不是诗歌写作方法,是品读的重要方法。

(二)知人论世 通过创作背景和作者的分析,来理解诗歌的情感。

比较分析

明确:《沁园春?雪》中的“风流人物”是指才华出众,品格超群,对历史发展有巨大影响的杰出人物,英雄豪杰。《沁园春长沙》中的包括词人在内的“同学少年”正是这样的人物,他们意气风发,风华正茂,关心国家命运,富有斗争精神,正是中国革命队伍的“中流砥柱”。词下阙通过写意气风发、挥斥方遒的同学少年,激扬文字,指点江山的同学少年,到中流击水,浪遏飞舟的同学少年,艺术地回答了上阙提出的“谁主沉浮”的问题,这样,上下两阙浑然一体,天衣无缝。

1、背诵毛泽东的《沁园春?雪》,思考:《沁园春?雪》中的“风流人物”是什么人?《沁园春?长沙》中的“同学少年”可算是“风流人物”吗?为什么?从此可见,本词上、下阕是一种怎样的关系??

? ?

你用平平仄仄的枪声,

写诗,

二万五千里是最长一行。?

常于马背上构思,

便具有了战略家的目光。

战地黄花,

如血残阳,

成了最美的意象。

有时潇洒地抽烟,

抬头望断南飞雁,?

宽阔的脑际却有大江流淌,

雪天更善畅想,

神思飞扬起来,

飘成梅花漫天的北国风光。

? 相信你是最严肃的诗人,

屈指数算,

一首气势磅礴的诗,

调动了半个世纪的酝酿。?

轻易不朗诵,

天安门城楼上只那一句,

便成了世界的诗眼,

嘹亮了东方!

《诗人?领袖》

布置作业:

1、背诵《沁园春·长沙》;?

2、完成课后练习,试运用本堂课学习的诗歌鉴赏方法赏析课后的三首词。

《沁园春 · 长沙》

说课

教材:人教版高中语文必修一

第一单元第一课

说课流程

一、教材分析

二、学情分析

三、教学目标分析

四、教学重难点分析

五、教法与学法分析

六、教学过程分析

一、教材分析

1、地位:

《沁园春· 长沙》所在单元主要是训练学生对现代新诗的鉴赏,学习用精练的语言和新颖的意象来表达情意。新课标中也明确指出,要培养高中学生“初步具有鉴别欣赏文学作品的能力”。而《沁园春 长沙》被编排在了本单元的第一篇,无可避免地要担当起通过学习和训练,培养学生对现代新诗鉴赏能力的重任。

2、作用:

承上启下。本教材内容编排由易到难。同时本单元诗词选择

又承接了初中语文第五、六册现代诗歌的教学内容,由浅入深

,符合学生的认知规律。

高一年级的学生不爱朗读,对诗歌感情的体悟也比较肤浅。同时高一年级的学生正值人生观和世界观的形成时期,通过学习本词锻炼学生朗读技巧,体会作者少年时期雄心壮志的同时,又可对学生进行少年立志教育和爱国主义教育。

二、学情分析

1、通过朗读培养兴趣,掌握诵读技巧,并背诵课文。

2、品味富有表现力的语言,体会壮阔深沉的意境,感受抒

情主人公的形象,培养诗词鉴赏能力。 ?

3、?感受诗人的博大情怀和革命壮志。?

三、教学目标分析

诗歌是通过形象来反映生活,表达思想感情的一种文体。同时语言精炼具有表现力,往往一个词就包含有丰富的内容。在欣赏诗词时,引导学生调动自己的生活底蕴,展开联想和想象,来再现、丰富和补充作品中的形象,体味诗歌的意境。《沁园春?长沙》是一首很出色的抒情诗,诗人借用古诗词的体裁抒发现代的革命激情,在语言的运用上独具特色。根据课标和教材感悟诗情诗意的要求我确定以下教学目标:

重点:

1、掌握诵读技巧,体会词中描绘的意象,理解景中 寓情、情中显志的特点。

2、?领会诗人主宰大地沉浮的宽广胸襟和革命气概。

1、从意象的角度了解关于湘江秋景和少年同学的描写。?

2、初步掌握诗歌鉴赏的常见方法。

难点

?

四、教学重难点分析

(一)教法分析

1、诵读法???

?“三分诗七分读”,这节课我将朗读教学贯彻课堂始终,先学生自读,再听配乐朗诵,找出差距,然后按照词的诵读韵味示意图齐读,在多种形式的朗读中把握词的节奏、韵味,读出感情,读进意境,读到情境交融。?

2、情景设置法??

通过多媒体直观展示图片,激发学生学习兴趣,活跃课堂气氛,帮助学生进入诗歌意境,理解诗人情感。?

3、提问分析法。?

调动学生学习主动性,通过分析意象,分析巧妙用词,领会诗人积极昂扬的情怀和乐观的人

五、教法与学法分析

(二)?学法分析:?

1、勾画圈点法:让学生养成勤于动笔,积极读书的习惯?

2、诵读法:读书百遍,其义自现。反复诵读,把握作者思想感情。?

3、组织活动法:引导学生积极参与,培养综合能力。?

4、讨论法:形成合作探究的学习方法。

课时安排:?2课时

教学过程分析

一、导入新课

二、作者、写作背景介绍

三、初读课文,整体感知

1、朗诵

①结合欣赏毛泽东手书《沁园春?长沙》,听朗读录音。?

②学生结合注释自由朗读,抓住关键词语,理清思路,熟读成诵?

2、归纳四幅图画

描述了四幅画面:独立寒秋图、湘江秋景图、峥嵘岁月图、中流击水图。

四、再读课文,诗歌鉴赏

1、写壮景,抒豪情?

①研习“湘江秋景”图(“看”字所领的7句)

②研习“中流击水”图(最后三句)?

2、对比手法的运用?

3、极富有表现力的语言

4、景中寓情、情中显志

5、比较分析?

五、结束语?朗读《诗人领袖》

六、作业与练习

新课导入

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰,惜秦皇汉武,略输文采,唐宗宋祖稍逊风骚,一代天骄成吉思汗,只识弯弓射大雕,俱往矣,数风流人物,还看今朝。

——毛泽东

书法欣赏

背景介绍

1911—1925年,毛泽东在长沙学习、生活、从事革命活动长达十三年,这期间发生了辛亥革命、第一次世界大战、俄国十月革命、五四运动和共产党成立等,他与何叔衡、蔡和森等人创立新民学会,领导长沙学生爱国运动,主编《湘江评论》,建立湖南共产主义小组。?这首词作于1925年,当时革命运动正蓬勃发展。五卅运动和省港大罢工相继爆发,湖南、广东等地农民运动日益高涨。毛泽东同志直接领导了湖南的农民运动。同时,国共两党的统一战线已经确立,国民革命政府已在广州成立。这年深秋,毛泽东去广州主持农民运动讲习所,在长沙停留,重游橘子洲,写下了这首词。

相关图片

一九一九年毛泽东在长沙

词这种文学样式产生于隋唐,全盛于宋,又名“长短句”、“诗余”等。

最初的词都是配乐歌唱的,写词时依据的乐谱叫做“词调”,各种词调的名称便是“词牌”,如“沁园春”、“满江红”、“西江月”等。有的作家在词牌下另标词题,如《沁园春 长沙》。

词可以分上下两段,叫做“片”。也可以叫做“阕”。

词的常识

按长短分:

按片数分:

小令(58字以内)

中调(59--90字)

长调(91字以上)

单调、双调、三调

词的分类

生词注音

舸

怅

寥廓

峥嵘

遒

遏

gě

chàng

liáo kuò

zhēng róng

qiú

è

注意红字的读法

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染,漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮。

携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂,书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟。

讨论、明确:?描述了四幅画面:独立寒秋图、湘江秋景图、峥嵘岁月图、中流击水图。?

(二)整体感知?

思考:这首词描述了几幅画面?可以根据内容给各幅画加个小标题吗??

独立寒秋,

湘江北去,

橘子洲头 。

人

时

地

境

(一)研习独立寒秋图

词序:

明确:寒秋(时节),(我)独立橘子洲头,(望)湘江北去。

词意:深秋时节,毛泽东独立于橘子洲头,凝望着湘江水滚滚北去

思考1、:“独立”能否改为“站立”或“直立”?

明确:不能。独立不仅表明是一个人,而且显示了中流砥柱的气概。联系当时背景,诗人遭军阀通缉,身处险境却能独立寒秋,何等的坦荡从容!

思考2、柳宗元《江雪》中“独钓寒江雪”,与“独立寒秋”是否有一样?

这是他政治革新失败以后,被贬到永州后写的,表露了他决不妥协的决心。一个“独钓寒江”,一个“独立寒秋”,意境相似,但封建士大夫与革命伟人的胸襟境界是不可同日而语的。

思考3、其他诗歌相比呢:

北方有佳人,遗世而独立。

落花人独立,微雨燕双飞。

独上高楼,望尽天涯路。

独立寒秋

①独自一人

②与下阕开头“携来百侣曾游”相照应;

③凸现主人公在革命斗争的惊涛骇浪中昂然屹立的高大形象。

例如:宋代王安石《泊船瓜州》中“春风又绿江南岸”的“绿”,又改为“过”“入”“满”等十余字,最后才定稿。

贾岛关于"推敲"的典故。

一字之师的典故。

吟安一个字,捻断数茎须——卢延让

为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。——杜 甫

两句三年得,一吟双泪流。——贾 岛

炼字

炼字,即根据内容和意境的需要,精心挑选最贴切、最富有表现力的字词来表情达意。其目的在于以最恰当的字词,贴切生动地表现人或事物。

请找出本词中描绘的意象

山

林

江

舸

鹰

鱼

万

层

漫

百

争流

红遍

击长空

碧透

尽染

翔浅底

万类霜天竞自由

看

(二)研习湘江秋景图

万山红遍

写出了红之广

层林尽染

化静为动,写出秋色之深浓。

漫江碧透

“透”突出江水清澈见底。

争:写出群舟争相行驶,盎然奋进之动态,充满活力,活现出千帆竞发的壮观场面。

百舸争流

击:有“搏击”之意,显示出鹰的强劲与矫健。

鹰击长空

鱼翔浅底

翔:本是写鸟的动词,用在此,写尽了鱼在水中的自由、轻快的状态,充满了无限的生命力。犹如在天空飞翔。

万类霜天竞自由

竞:秋的生机勃勃,富有生命力的旺盛景象,气势磅礴,意境开阔

写

( 湘江秋景图)

景

仰视

想一想:诗人是怎样变换视角描绘眼前这大好秋色的呢?

万类霜天竞自由

总写

远景

静景

俯视

动景

近景

由远及近,上下交错,动静结合,总分有序,描绘了一幅

生机勃勃、色彩绚丽的湘江秋景图。

山

林

江

舸

鹰

鱼

红

染

碧

争

击

翔

找一找:这几句话中作者还用了对比手法,使描绘的形象更鲜明。请同学们找一找哪里用到了对比?

明确:“万山红遍”与“漫江碧透”主要是颜色的对比

“鹰击长空”与“鱼翔浅底”, 主要是动作的对比

“万类霜天竞自由”与人民的压迫(未在词中点明)是暗含的对比

怅寥廓,

问苍茫大地,谁主沉浮?

讨论:面对眼前的秋景,突然 “怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”,诗人在“怅”什么,问什么,这三句在起什么作用?

明确:面对生机蓬勃、绚丽壮美的大自然和广阔宇宙,一个“怅”, 写出诗人思绪万千,百感交集。诗人很自然地想到了祖国命运和革命未来,进入了理性的思考,提出谁是大地主宰的问题:革命领导权问题。

作用:内容上,这一问透露出诗人忧国忧民、以天下为己任的博大 胸怀和凌云壮志;

结构上,承上启下的过渡作用。

上阙小结

眼 前 景

秋景

生机勃勃的

心 中 情

怅寥廓,

问苍茫大地,

谁主沉浮?

壮志

胸怀博大的

人物 时间 地点 环境

立(前三句)

看

问

万山红遍

层林尽染

漫江碧透

百舸争流

鹰击长空

鱼翔浅底

万类霜天竞自由

明确:一般分上下两片的词,其下片首句又称过片,在词中其承接过渡的作用。词的上下片下发也有分工,常常上片写景,下篇抒情,因此填词时非常注重过片。本词上片写独立寒秋,故地重游而看到的景色,自然而然的想到以前同学携手来游的情景,于是过渡到对往昔生活及“同学少年”中,在此过渡非常的自然,衔接也是非常的巧妙的。

明确:① “峥嵘岁月”是对往日不平凡的斗争生活的形象概括。毛泽东在长沙生活、学习、从事革命工作期间(1911—1925),国内外发生了许多重大事件:辛亥革命、第一次世界大战、俄国十月革命、五四运动、中国共产党成立等,都是影响世界形势的巨大变革。这样的岁月,如历史群山中耸立的一座又一座的峥嵘的高峰。②“稠”形象地说明了世界变化的风起云涌。

提问1:“携来百侣曾游,忆往昔岁月稠”在全文结构中起什么作用??

(三)研习“峥嵘岁月”图

提问2“峥嵘岁月”指的是什么?简析“稠”。

明确:词人借对“同学少年”的回忆,流露出对往事的无限怀念,表现了他和革命战友们以天下为己任,蔑视反动派、改造旧世界的革命战斗豪情。

?

提问3:如何表现“同学少年”这个意象的? 也就是毛泽东一群人的形象如何?

战斗岁月:携来百侣曾游,峥嵘岁月稠?

年龄气质:同学少年,风华正茂?

精神状态:书生意气,挥斥方遒?

战斗行动:指点江山,激扬文字,?

粪土当年万户侯。

明确:江山:国家(指代) 指代——用相关的事物来代替所要表达的事物的修辞方式(也就是部分代整体)。

这群人以天下为己任,蔑视反动统治者,敢于改造旧世界,积极进取,斗志昂扬。

提问4:表现了作者当时怎样的情感??

明确:暗含着能在革命洪流汹涌之时起到中流砥柱作用的人应该是上面提到的“同学少年”,诗人巧妙地借用““中流击水,浪遏飞舟”这样的图景,回答了“谁主沉浮”的问题。形象的表达了诗人以天下为己任,蔑视反动统治者,改造旧中国的壮志豪情。

(四)研习中流击水图

背景介绍:当年,作者曾和蔡和森等数十名同学战友,在盛夏水涨的时候到湘江游泳,坚持不懈,知道隆冬季节,以此来锤炼自己的意志和胆识。现在,作者独立于橘子洲头,回忆起当时的情景,不禁向同学和战友亲切发问,这一句既写出了当时的情景,其中又暗含了勉励之意,“遏”字,传神之笔,掷地可作金石之声,使我们彷佛看到了他们激昂的情态,好似听到了他们的豪言壮语!

提问:“中流击水”这一幅图有何深刻意义?

最后三句,多么大的气魄!这些青年是真正的风流人物,这样的人不主沉浮,谁又能主宰沉浮呢?因此,我们说下片通过回忆往昔的峥嵘岁月,表达了诗人和战友们为改造旧中国英勇无畏的革命精神和壮志豪情,形象含蓄地对上片的“谁主沉浮”提问做了回答。

表现手法:

(一)动静结合 是一种常见的诗歌表现手法,也有其他变式比如以动衬静,以静写动。

(二)运用对比 是一种比较隐晦的方法,通常很难发现,一般是寻找两个极端或意义完全相悖的一组词

(三)情景交融 常见的表现手法,可以说是诗歌的惯用,也可以叫做借景抒情。

五、方法总结

鉴赏方法:

(一)以诗解诗 通过引用旧有诗歌,来帮助理解诗歌的词句,不是诗歌写作方法,是品读的重要方法。

(二)知人论世 通过创作背景和作者的分析,来理解诗歌的情感。

比较分析

明确:《沁园春?雪》中的“风流人物”是指才华出众,品格超群,对历史发展有巨大影响的杰出人物,英雄豪杰。《沁园春长沙》中的包括词人在内的“同学少年”正是这样的人物,他们意气风发,风华正茂,关心国家命运,富有斗争精神,正是中国革命队伍的“中流砥柱”。词下阙通过写意气风发、挥斥方遒的同学少年,激扬文字,指点江山的同学少年,到中流击水,浪遏飞舟的同学少年,艺术地回答了上阙提出的“谁主沉浮”的问题,这样,上下两阙浑然一体,天衣无缝。

1、背诵毛泽东的《沁园春?雪》,思考:《沁园春?雪》中的“风流人物”是什么人?《沁园春?长沙》中的“同学少年”可算是“风流人物”吗?为什么?从此可见,本词上、下阕是一种怎样的关系??

? ?

你用平平仄仄的枪声,

写诗,

二万五千里是最长一行。?

常于马背上构思,

便具有了战略家的目光。

战地黄花,

如血残阳,

成了最美的意象。

有时潇洒地抽烟,

抬头望断南飞雁,?

宽阔的脑际却有大江流淌,

雪天更善畅想,

神思飞扬起来,

飘成梅花漫天的北国风光。

? 相信你是最严肃的诗人,

屈指数算,

一首气势磅礴的诗,

调动了半个世纪的酝酿。?

轻易不朗诵,

天安门城楼上只那一句,

便成了世界的诗眼,

嘹亮了东方!

《诗人?领袖》

布置作业:

1、背诵《沁园春·长沙》;?

2、完成课后练习,试运用本堂课学习的诗歌鉴赏方法赏析课后的三首词。