湘教版七年级地理上册 第三章 世界的居民 选择题训练(word解析版)

文档属性

| 名称 | 湘教版七年级地理上册 第三章 世界的居民 选择题训练(word解析版) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 607.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2019-11-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三章 世界的居民 选择题训练

1.近日,广西开展“垃圾分类回收,‘桂’在行动”活动。不属于此活动带来的有利影响是( )

A.节约、保护自然资源 B.明显增加民众经济收入

C.减少污染、保护环境 D.促进资源、生态可持续发展

2.“中国北京世界园艺博览会”于今年4月29日至10月7日在北京举行,主题是“绿色生活,美丽家园”。下列行为符合这一主题的是( )

①节约用水,合理用水,防止水污染

②绿色出行,低碳生活

③大力发展钢铁工业,推动经济发展

④关停、并转污染大的企业,大力发展高新技术产业

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.要想做到一个区域的可持续发展,正确的做法是( )

A.扬长避短,因地制宜 B.先发展,后保护

C.顺应自然,靠天吃饭 D.先污染,后治理

4.我国自然资源总量丰富,人均不足。下列说法正确的是( )

A.煤、森林、水资源都属于非可再生资源

B.我国北方地少水多、南方地多水少

C.我们应该培养节约能源的意识,开发新材料、新能源

D.我国土地利用类型齐全,耕地比重大

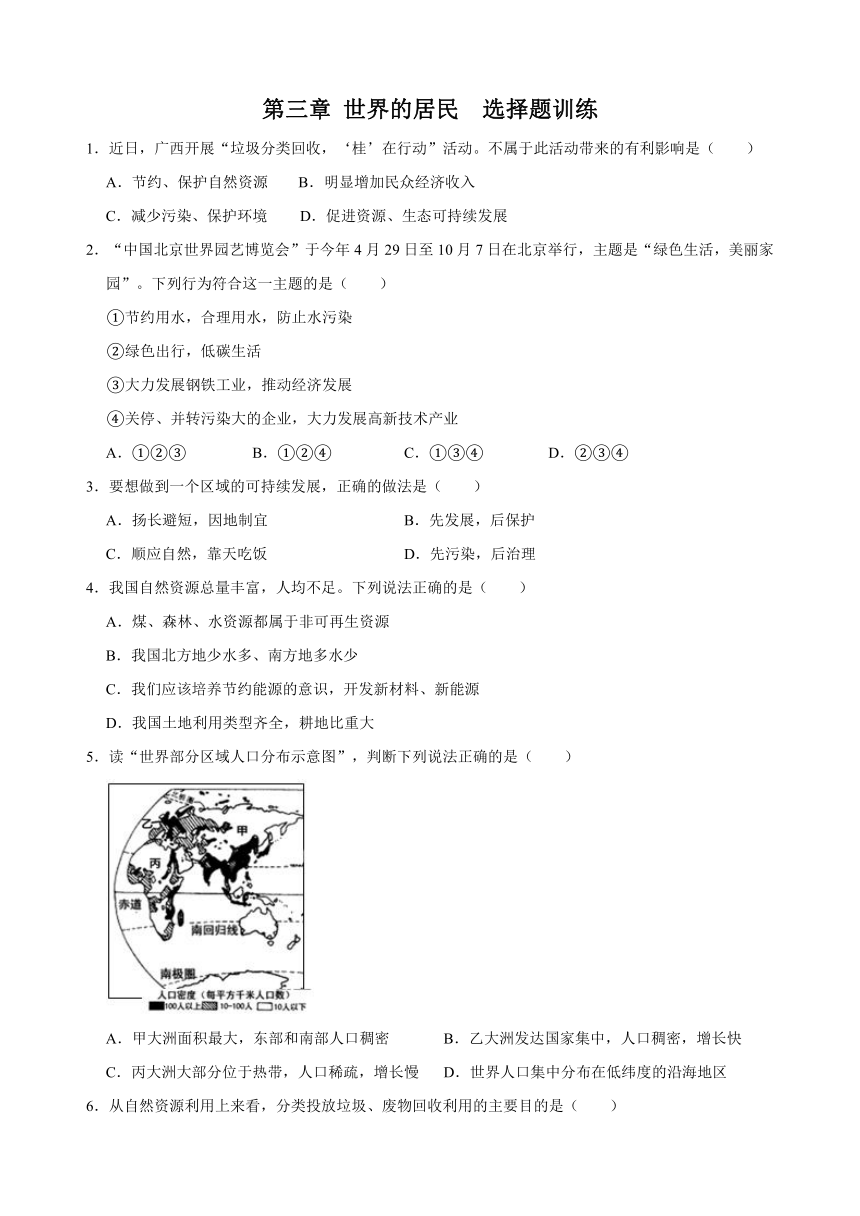

5.读“世界部分区域人口分布示意图”,判断下列说法正确的是( )

A.甲大洲面积最大,东部和南部人口稠密 B.乙大洲发达国家集中,人口稠密,增长快

C.丙大洲大部分位于热带,人口稀疏,增长慢 D.世界人口集中分布在低纬度的沿海地区

6.从自然资源利用上来看,分类投放垃圾、废物回收利用的主要目的是( )

A.减少污染 B.降低成本 C.节约资源 D.提高效益

7.人口增长过慢或停止增长所带来的问题是( )

A.国防兵力不足 B.居住条件差

C.交通压力大 D.就业困难

8.今年4月22日是第50个世界地球日,主题是“珍爱美丽地球,守护自然资源”。下列行为与此主题不符的是( )

A.垃圾分类投放 B.植树造林

C.常流水 D.绿色出行

9.近年来,我国许多农村出现了“有院无人住,有地无人种”的“空心村”现象。下列关于“空心村”现象说法错误的是( )

A.有利于农业生产水平的提高

B.统筹规划,大力发展农村经济是治理之本

C.造成了土地资源的浪费

D.城乡收入差距大是造成“空心村”现象的主要原因

10.长沙作为全国46个生活垃圾强制分类重点城市之一,2019年将实现社区生活垃圾分类100%覆盖,生活垃圾中属于可回收的是( )

A.纸盒 B.渣土 C.烟灰 D.骨头

11.创建美丽中国,必须着力推行低碳发展。下列做法与创建美丽中国观念不符的是( )

A.家庭垃圾实行分类处理

B.全面禁用煤炭,确保蓝天白云

C.出行尽量乘坐公共交通工具

D.关闭电源后,不忘拔掉用电器插头

12.关于石漠化地区环境保护与资源利用,下列措施不合理的是( )

A.大力开垦荒地,提高粮食产量 B.发展适合石漠化地区的特色产业

C.植树造林,提高植被覆盖率 D.合理利用水土资源,解决温饱和饮水问题

13.下列地区人口分布较为稠密的是( )

A.非洲的撒哈拉沙漠地区 B.俄罗斯的高纬度地区

C.赤道附近的热带雨林地区 D.欧洲西部的平原地区

14.根据人类体质方面的特征划分了不同人种,欧洲地区大部分是( )

A.白色人种 B.黄色人种 C.黑色人种 D.混血人种

15.下列以黄种人为主的一组国家是( )

A.中国、日本、越南、菲律宾 B.美国、俄罗斯、法国、德国

C.尼日利亚、刚果、赞比亚 D.巴西、印度、新西兰、冰岛

16.5月26日,中国与非洲国家布基纳法索恢复外交关系。读图可知,该国人种主要属于( )

A.黄色人种 B.混血人种 C.白色人种 D.黑色人种

17.读某区域轮廓图,其中说法错误的是( )

A.该区域被称为“两洋三洲五海”之地 B.该区域主要的气候是热带沙漠气候

C.该区域有丰富的石油资源 D.该区域生活的人种主要是黑色人种

18.被伊斯兰教、基督教和犹太教奉为“圣地”的是( )

A.麦加 B.耶路撒冷 C.德黑兰 D.迪拜

19.阿拉伯国家大多数居民信仰( )

A.犹太教 B.基督教 C.伊斯兰教 D.佛教

20.世界三大宗教都发源于( )

A.亚洲 B.欧洲 C.非洲 D.北美洲

21.随着我国国力增强,汉语越来越受到其他国家的重视。关于汉语的说法正确的是( )

A.汉语仅在我国使用 B.汉语是世界上使用范围最广的语言

C.东南亚居民都使用汉语 D.汉语是世界上使用人数最多的语言

22.世界上使用人数最多和分布最广的语言依次分别是( )

A.英语、汉语 B.汉语、法语 C.汉语、英语 D.汉语、日语

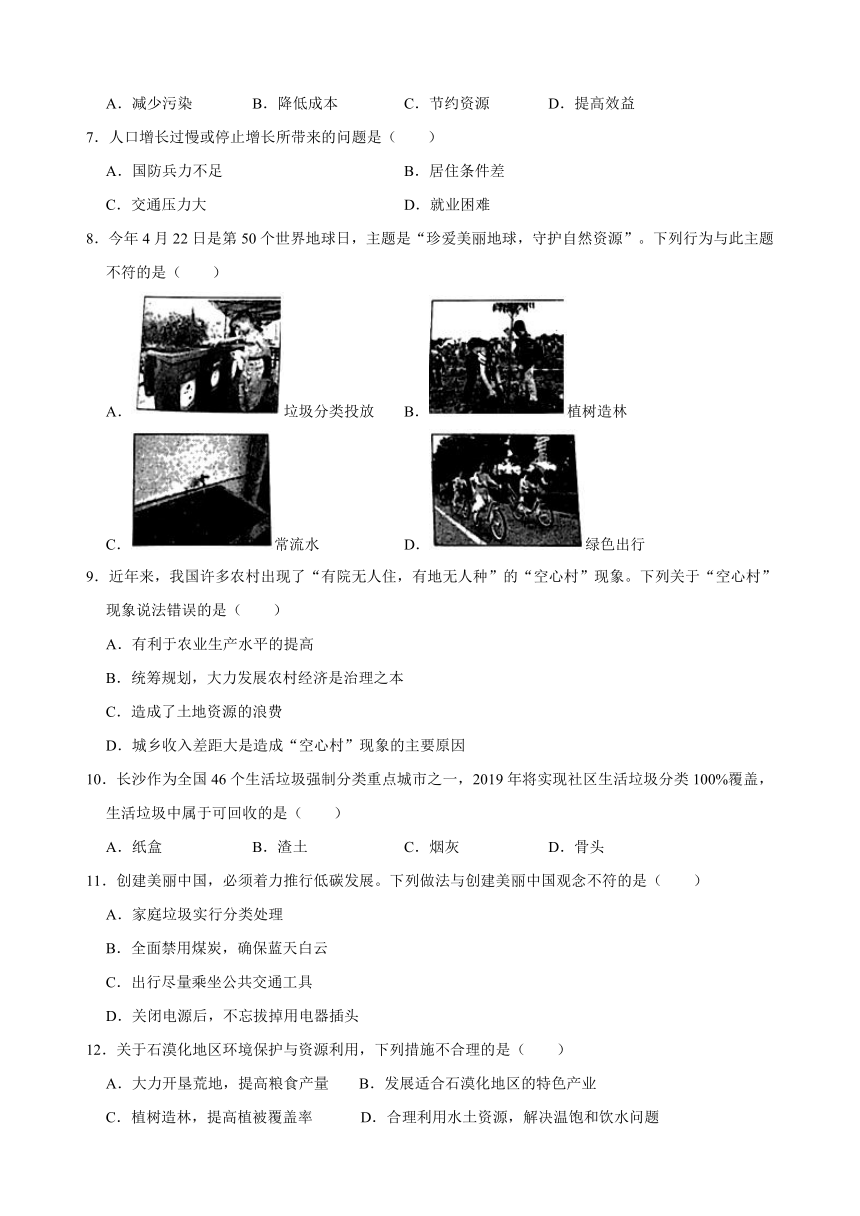

23.读不同宗教风格建筑图,结合所学知识,判断下列有关世界宗教的叙述正确的是( )

A.甲是基督教堂,中东地区大多数居民信仰基督教

B.乙是伊斯兰教清真寺,世界上信仰伊斯兰教的人数最多

C.丙是佛塔,世界最大佛塔遗迹是印度尼西亚婆罗浮屠寺庙群

D.基督教、佛教、伊斯兰教的发源地均位于世界最大的半岛阿拉伯半岛

24.星期日到教堂做礼拜是下列哪个宗教的活动( )

A.佛教 B.伊斯兰教 C.基督教 D.道教

25.人们会根据当地气候环境建造各种特色的民居建筑,下列说法错误的是( )

A.寒冷地区民居一般墙体厚实

B.干燥地区房屋屋顶大多高耸

C.湿热地区的民居建有较完备的排水系统

D.湿热地区民居墙体薄,门窗大

26.下列自然条件中不利于聚落形成与发展的是( )

A.水资源短缺 B.气候温暖湿润

C.地形平坦 D.土壤肥沃

27.我国没有被列入《世界遗产名录》的聚落是( )

A.平遥古城 B.安徽皖南古村落

C.傣族竹楼 D.丽江古城

28.我国有许多古聚落被列入世界文化遗产,下列位于安徽省的是( )

A.皖南古村落 B.滇西丽江古域

C.粤开平碉楼与村落 D.晋中平遥古城

29.民居是人们适应当地自然环境的智慧结晶。下列建筑风格最能体现湘西民族特色的是( )

A. B.

C. D.

30.图中①②③④分别是江苏、内蒙、云南和东北四地传统民居邮票,读图可推知( )

A.①地降水充沛,河网密布 B.②地气候湿热,森林茂密

C.③地冬季严寒,降雪较多 D.④地炎热干燥,沙漠广布

31.读“某聚落形成与发展的演变过程图”,有关该聚落形成与发展的叙述,不正确的是( )

A.人口数量没有变化 B.用地规模不断变大

C.聚落沿河沿公路扩展 D.公路运输越来越发达

32.图是东南亚的高脚屋,其反映的自然环境特征是( )

A.高寒 B.冷湿 C.干旱 D.湿热

33.聚落分布比较密集的地区是( )

A.沙漠地区 B.高原、山区

C.中低纬度沿海平原地区 D.热带雨林地区

34.如图四地中,有利于聚落形成的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

第三章 世界的居民 选择题训练

参考答案与试题解析

1.【分析】本题考查的知识点是生态文明建设。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,走“坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主”方针引领下的可持续发展道路。

【解答】解:题干中广西开展“垃圾分类回收,‘桂’在行动”活动,这是贯彻绿色发展理念的表现,有利于增强学生的环保意识,有利于学生落实保护环境、节约、保护自然资源的实际行动,减少了污染,促进资源、生态可持续发展。选项ACD属于此活动带来的有利影响,不符合题意。

故选:B。

【点评】本题考查垃圾分类带来的有利影响,理解解答即可。

2.【分析】中国北京世界园艺博览会的主题为“绿色生活,美丽家园”,主旨在于节能减排,低碳生活,依据选项分析解答。

【解答】解:节约用水,合理用水,防止水污染、绿色出行,低碳生活、关停、并转污染大的企业,大力发展高新技术产业符合“绿色生活?美丽家园”的主题。依据题意。

故选:B。

【点评】本题考查北京市世园会“绿色生活,美丽家园”主题的表现,理解解答即可。

3.【分析】人类的存在是以自然为基础的,人类的科学技术与社会发展必须建立在这个基础之上,虽然人类拥有一定的力量来改变自然影响自然。但是却永远也无法背离自然规律,和自然的基础。所以人类必须与自然和谐统一才能实现可持续发展。

【解答】解:可持续发展是一种注重长经济增长模式,指既满足当代入的需求,又不损害后代入满足其需求的能力。要想做到一个区域的可持续发展,正确的做法是扬长避短,因地制宜地发展经济,结合题意。

故选:A。

【点评】本题考查可持续发展的观念,理解答题即可。

4.【分析】自然资源可分为可再生资源和非可再生资源。可再生资源是在人类历史时期可以再生或循环使用的资源,但是如果它遭到破坏或污染的话,它会变成非可再生资源。自然资源的概念不是一成不变的,由于社会的发展进而科学技术的进步,人类对自然资源的理解不断加深,资源开发和保护的范围不断扩大。

【解答】解:自然资源只有和节约合理利用的基础上,才可以发挥最大的效用,才可以实现可持续发展,我们应该培养节约能源的意识,开发新材料、新能源。故C正确,符合题意。

故选:C。

【点评】本题考查我国自然资源利用的观点,理解解答即可。

5.【分析】世界人口的地理分布很不均匀,有的地方人口稠密,有的地方人口稀疏,人口的分布状况与地理环境有着密切联系;世界上绝大多数人居住在中低纬度地区,而在气候温和、降水较多的平原和盆地地区,人口更为集中,中低纬度的临海地带往往形成人口稠密地区;亚洲的人口集中分布在亚洲的东部、南部和东南部,该地区气候适宜、地形较平坦、农业发展历史早。

【解答】解:甲亚洲的东部和南部人口稠密;乙欧洲人口自然增长率比较低,增长缓慢;丙非洲人口自然增长率较高,增长速度快;世界人口主要集中于中低纬度的沿海地区。

故选:A。

【点评】本题考查世界人口的分布,读图理解解答即可。

6.【分析】回收的垃圾主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类。

【解答】解:从自然资源利用上看,“垃圾回收,废物利用”有利于保护环境,节约资源。

故选:C。

【点评】好多资源是不可再生的,如金属等,必须进行回收再利用,节省资源,保护环境。

7.【分析】人类有漫长的发展历史。公元1800年以前,世界人口增长得相当缓慢,此后世界人口进入迅速增长的时期。到1999年10月12日,世界人口总数已突破了60亿大关。目前,世界人口仍以较快的速度在持续增长。

【解答】解:亚洲、非洲和拉丁美洲的一些国家,人口增长过多过快,给社会经济发展造成很大压力,使居民的就业、居住、教育、医疗等问题难以解决,造成住房紧张、交通阻塞、环境污染等,还有一些人难以找到合适的工作。在欧洲的一些国家,比如意大利、德国和瑞典,近些年来人口一直处于负增长状态,已引起劳动力短缺、养老负担加重、兵员不足和人口老龄化等问题。

故选:A。

【点评】考查世界的人口问题,要理解记忆。

8.【分析】我国坚持节约资源的基本国策。我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调。

【解答】解:由题意可知,今年4月22日是第50个世界地球日,主题是“珍爱美丽地球,守护自然资源”。A选项是垃圾分类投放,保护资源;B选项是植树造林,美化空气,美化环境;D选项是绿色出行,保护环境;C是常流水,浪费资源;ABD选项符合“珍爱美丽地球,守护自然资源”的主题,C不符合主题,故C符合题意。

故选:C。

【点评】熟练掌握教材知识,结合材料,逐项分析,排除错误选项,得出正确的答案。

9.【分析】城乡经济发展水平差异大,收入差异大,导致农村劳动力到城市务工、经商,农村出现出现空心化现象;近年来,由于大量农民进城务工,我国有些农村出现了“有房无人住,有地无人种”的现象。

【解答】解:由于城乡经济发展水平差异大,收入差异大,近年来我国大量农村劳动力到城市务工、经商,农村出现了空心化现象。造成了土地资源的浪费,统筹规划,大力发展农村经济是治理之本。

故选:A。

【点评】本题考查了我国城乡经济差别及产生的现象,理解解答即可。

10.【分析】根据《城市生活垃圾分类及其评价标准》行业标准,可回收物是指适宜回收循环使用和资源利用的废物。主要包括:1.纸类:未严重玷污的文字用纸、包装用纸和其他纸制品等。如报纸、各种包装纸、办公用纸、广告纸片、纸盒等;2.塑料:废容器塑料、包装塑料等塑料制品。比如各种塑料袋、塑料瓶、泡沫塑料、一次性塑料餐盒餐具、硬塑料等;3.金属:各种类别的废金属物品。如易拉罐、铁皮罐头盒、铅皮牙膏皮等;4.玻璃:有色和无色废玻璃制品;5.织物:旧纺织衣物和纺织制品。

【解答】解:选项所列的物质中,属于可回收物的是纸盒,故A正确,符合题意。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生运用所学化学知识综合分析和解决实际问题的能力。增加了学生分析问题的思维跨度,强调了学生整合知识的能力。

11.【分析】通过改变地面状况,影响局部地区气候。如人工造林、修建水库和灌溉工程,可以使当地气温的变化趋于缓和。如果任意砍伐森林,则可能使当地气候恶化。近50年来,人类在生产、生活过程中排放的二氧化碳等温室气体急剧增加,使全球气温升高,旱涝等灾害频繁。

【解答】解:A、家庭垃圾分类回收处理再利用,即节约了资源也减少了污染,故A不符合题意; B、全面禁用煤炭,确保蓝天白云,做法太绝对,故B符合题意; C、出行乘坐公共交通工具,少用私家车,减少二氧化碳等气体的排放量,故C不符合题意; D、关闭电源后,不忘拔掉用电器插头,节约了电能。故D不符合题意。故选:B。

【点评】能源、信息、材料、环境是当今世界四大首要问题,在能源危机日趋严重的今天,它既是社会热点,也是考查的热点。

12.【分析】影响农业资源综合开发的因素有地形地貌、气候、科技、交通、政策、环保等。

【解答】解:大量开垦荒地,增加粮食生产,这一做法只能进一步地区的石漠化,是不可行的。故选项A符合题意。

故选:A。

【点评】考查石漠化地区的农业发展和资源开发问题,要理解记忆。

13.【分析】世界人口的地理分布很不均匀,有的地方稠密,有的地方稀疏。人口的分布状况与地理环境有着密切联系。中低纬度的临海地带往往形成人口的稠密地区。世界四大人口稀疏地带是:干旱的沙漠;寒冷的极地;空气稀薄的高山高原;原始的热带雨林。世界四大人口稠密地带是:亚洲的东部和南部;欧洲的西部;北美洲和南美洲的东部,因为这些地区自然条件优越,气候温暖湿润,经济发达,交通便利,对人口有极大的吸引力。

【解答】解:非洲的撒哈拉沙漠地区过于干热;

俄罗斯的高纬度地区气候寒冷;

赤道附近的热带雨林地区气候湿热;

欧洲西部的平原地区地形平坦、气候适宜、经济发达,人口分布较为稠密。

故选:D。

【点评】本题考查世界人口的分布,读图解答即可。

14.【分析】按照肤色差异,世界人口可以分为三大人种,即黄色人种、白色人种、黑色人种,其中白色人种是目前分布最广泛的人种,白种人主要分布在欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲的西部和南部、非洲的北部,黄色人种主要分布在亚洲,非洲以黑色人种为主。

【解答】解:白种人主要分布在欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲的西部和南部、非洲的北部。欧洲地区大部分是白色人种。

故选:A。

【点评】本题考查世界人种的分布,牢记即可。

15.【分析】按照肤色差异,世界人口可以分为三大人种,即黄色人种、白色人种、黑色人种,其中白色人种是目前分布最广泛的人种,白种人主要分布在欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲的西部和南部、非洲的北部,黄色人种主要分布在亚洲,非洲以黑色人种为主。

【解答】解:A.中国、日本、越南、菲律宾以黄种人为主,故A符合题意;B.美国、俄罗斯、法国、德国以白色人种为主,故B不符合题意;C.尼日利亚、刚果、赞比亚以黑色人种为主,故C不符合题意;D.巴西、印度、新西兰、冰岛屿以白色人种为主,故D不符合题意。

故选:A。

【点评】本题考查世界人种的分布,熟记课本知识点解答即可。

16.【分析】按照肤色差异,世界人口可以分为三大人种,即黄色人种、白色人种、黑色人种,其中白色人种是目前分布最广泛的人种,主要分布在欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲的西部和南部及非洲的北部,黄色人种主要分布在亚洲,非洲以黑色人种为主。

【解答】解:读图可得,布基纳法索位于非洲中部,该地区主要属于黑色人种,非洲的中部和南部是世界黑种人的故乡。

故选:D。

【点评】本题考查世界人种的分布,读图解答即可。

17.【分析】民族矛盾、宗教文化纠纷、领土纷争、对石油和水资源的争夺,是中东地区发生战争和冲突的重要因素。信仰犹太教的以色列和周边的阿拉伯国家的土地之争、宗教之争由来已久,并愈演愈烈,成为中东问题的关键。

【解答】解:读图可知,该区域为中东地区;

中东地区被称为“两洋三洲五海”之地,地理位置重要,A正确;

该区域主要的气候是热带沙漠气候,B正确;

该区域有丰富的石油资源,C正确;

该区域生活的人种主要是白色人种,大多为属于阿拉伯民族,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查中东地区的概况,理解答题即可。

18.【分析】耶路撒冷一直是犹太教信仰的中心和最神圣的城市,昔日圣殿的遗迹西墙,仍是犹太教最神圣的所在;根据《圣经》记载,这里是耶稣受难、埋葬、复活、升天的地点,所以基督徒也把耶路撒冷看成圣城,伊斯兰教为纪念穆罕默德的夜行登霄,认为耶路撒冷也是他们的圣城。

【解答】解:耶路撒冷位于巴勒斯坦地区,该城市被伊斯兰教、基督教、犹太教都奉为圣城。

故选:B。

【点评】本题考查世界主要宗教的圣城,牢记即可。

19.【分析】世界上现有将近半数的人信仰宗教,其中信徒最多和流传最广的宗教是基督教,教徒总数超过10亿,分布在100多个国家和地区,主要分布在欧洲、美洲、大洋洲。伊斯兰教教徒被称为穆斯林,主要分布在亚洲的西部和东南部,非洲的北部和东部。佛教是世界第三大宗教,教徒以亚洲为最多,在亚洲又集中分布于东亚、东南亚和南亚的斯里兰卡。

【解答】解:阿拉伯地区是伊斯兰教的发源地,故阿拉伯国家居民大多信仰伊斯兰教。

故选:C。

【点评】本题考查了伊斯兰教的分布地区,明确伊斯兰教起源于西亚阿拉伯半岛,属于基础题。

20.【分析】在世界范围内影响较大的宗教有佛教、基督教、伊斯兰教三大宗教,世界三大宗教都产生于亚洲,公元前6世纪古印度的养达摩?悉达多(释迦牟尼)创立佛教,时间最早;1世纪时产生于巴基斯坦一带的基督教,创始人是耶稣;7世纪时穆罕默德在阿拉伯半岛的麦加创立了伊斯兰教。

【解答】解:世界上三大宗教指佛教、基督教、伊斯兰教,基督教、伊斯兰教发源于西亚,佛教发源于南亚,三大宗教都产生于亚洲。

故选:A。

【点评】本题考查了世界上的三大宗教的发源地,牢记即可。

21.【分析】世界联合国的工作语言有汉语、英语、俄语、法语、西班牙语、阿拉伯语,其中汉语是世界上使用人数最多的语言,英语是世界上分布最广泛的语言。

【解答】解:汉语主要在我国使用,海外的华人和华侨也使用汉语,东南亚居民使用汉语的较多,但不是全部,故AC错误;

汉语是世界上使用人数最多的语言,英语是世界上使用范围最广的语言,故B错误、D正确。

故选:D。

【点评】本题考查汉语的特点,理解解答即可。

22.【分析】人与人之间进行交流,总少不了语言。目前世界上共有2 000多种语言,其中大约30%有文字,70%没有文字。现在使用得比较多的语言有汉语、英语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语等。这6种语言被联合国确定为工作语言。

【解答】解:汉语是我国汉族使用的语言,同时也为国内的一些少数民族和海外的华人华侨所使用。在当今世界上,使用汉语的人数最多,总人数超过13亿。英语是世界上流传最广的语言。英国是英语发源地。由于历史上英国的殖民地遍及全球,英语的影响也波及世界,以英语为母语的人现已超过4亿。英语现已成为一种世界性语言,在国际交往中得到广泛应用。

故选:C。

【点评】本题考查世界不同语言的特点,要理解记忆。

23.【分析】世界上现有将近半数的人信仰宗教。信仰宗教的人被称为教徒。基督教、伊斯兰教、佛教为世界三大宗教,它们不仅传播范围很广,而且对国际政治和社会文化具有深刻影响。

【解答】解:甲是基督教堂,中东地区大多数居民信仰伊斯兰教,A错误;

乙是伊斯兰教清真寺,世界上信仰基督教的人数最多,B错误;

丙是佛塔,世界最大佛塔遗迹是印度尼西亚婆罗浮屠寺庙群,C正确;

佛教起源于古印度,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查宗教的特点,理解答题即可。

24.【分析】我们有时可以看到一些宗教建筑物,金碧辉煌的佛教庙宇,高高耸立的基督教堂,星月映照的清真寺院等,世界上现有将近半数的人信仰宗教,其中信徒最多和流传最广的宗教是基督教,教徒总数超过10亿,分布在100多个国家和地区。

【解答】解:信徒最多和流传最广的宗教是基督教,教徒总数超过10亿,分布在100多个国家和地区;教堂是基督教的标志性建筑,基督教徒星期日到教堂做礼拜。

故选:C。

【点评】本题考查世界三大宗教的特点,牢记即可。

25.【分析】各地的民居建筑特点与当地自然地理环境和居民风俗习惯密切相关。

【解答】解:世界各地的民居有着不同的建筑风格。这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。墙体厚,窗户小,屋顶高耸,屋内建有壁炉或火炕反映了寒冷地区的建筑特色;墙体单薄,门窗多且大,并建有较完备的排水系统是湿热地区的建筑特点。而干燥地区房屋屋顶大多为平顶。

故选:B。

【点评】民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。

26.【分析】聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响。聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布。聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区。地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。

【解答】解:聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候温暖湿润、交通便利、经济发达的地区。水源短缺,地形崎岖,交通不便,资源缺乏等,不利于聚落的形成和发展。

故选:A。

【点评】本题考查聚落的形成和发展因素,理解解答即可。

27.【分析】聚落的主要形式包括乡村和城市。乡村是人口规模不大,主要从事农业生产活动的居民聚居地。城市是人口达到一定规模,主要从事非农业生产活动的居民聚居地。

【解答】解:聚落一般分为两大类﹣﹣即城市和乡村;我国被列入《世界遗产名录》的聚落有山西平遥古城、皖南古村落、丽江古城等;傣族竹楼尚未被列入《世界遗产名录》。

故选:C。

【点评】本题考查我国的聚落,牢记即可。

28.【分析】聚落的主要形式包括乡村和城市。乡村是人口规模不大,主要从事农业生产活动的居民聚居地。城市是人口达到一定规模,主要从事非农业生产活动的居民聚居地。

【解答】解:皖是安徽省的简称,滇是云南省的简称,粤是广东省的简称,晋是山西省的简称;故选项A符合题意。

故选:A。

【点评】本题考查我国的聚落及省区简称,牢记即可。

29.【分析】湘西土家族生活在风景优美的武陵山区,境内沟壑纵横,溪水如流,山多地少,属亚热带山区气候,常年雾气缭绕、湿度大。在这种自然环境中,土家人结合地理条件,顺应自然,在建筑上“借天不借地、天平地不平”,依山就势,在起伏的地形上建造接触地面少的房子,减少对地形地貌的破坏。同时,力求上部空间发展,在房屋底面随倾斜地形变化,从而形成错层、掉层、附崖等建筑形式。成为南方史前建筑基本形态﹣“巢居”式。通过干栏式建筑作栖居之巢,从而避开了湿热和野兽虫蛇的危害。

【解答】解:我国不同地区的民居特点不同,湘西土家族的特色模具是干栏式建筑,从而避开了湿热和野兽虫蛇的危害,D图正确,B图所示的是内蒙古高原的蒙古包,C图所示的是黄土高原地区的窑洞。

故选:D。

【点评】本题考查我国不同地区的民居,读图解答即可。

30.【分析】我国各地民居的建筑风格有很大的不同,这与当地的自然环境有很大关系,这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。

【解答】解:①所示的是江苏省景观特点,该图说明该地降水多,河网密布,属于亚热带季风气候,故A正确;

②是内蒙古自治区的蒙古包,该省区属于温带大陆性气候,降水少,多草地,故B错误;

③是云南省的竹楼,该地气候湿热,降水多,故C错误;

④是东北地区的民居,该地冬季寒冷而漫长,降雪较多,故D错误。

故选:A。

【点评】本题考查我国不同地区的民居与自然环境特点,读图解答即可。

31.【分析】聚落的主要形式包括城市和乡村。聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响。聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布。聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区。地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。

【解答】解:从图中聚落的演变过程来看,用地的规模越来越大,聚落沿着公路和河流延伸,公路运输越来越发达;聚落规模扩大了,人口数量应该是增加了。

故选:A。

【点评】本题考查聚落与自然环境的关系,理解解答即可。

32.【分析】世界各地民居的建筑风格有很大的不同,这与当地的自然环境有很大关系,这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。

【解答】解:从图中看出,该地区的民居屋脊坡度大,分上下两层,是气候高温多雨区域的高脚屋。高脚屋属于东南亚干栏式建筑的一种。它的房顶呈“人”字型,易于排水,不会造成积水的情况出现。底层一般不住人,是饲养家禽,堆放柴草的地方,上层为人们居住的地方。该种房屋通风条件极好,非常适宜于湿热的气候条件。

故选:D。

【点评】本题考查民居与自然环境的关系,理解答题即可。

33.【分析】聚落大多选择在地形、气候资源等自然条件优越的地区。如地形平坦、土壤肥沃、水源充足、交通便利、经济发达、自然资源丰富的地区,在高山、荒漠地区少有或没有聚落。

【解答】解:世界人口的地理分布很不均匀,有的地方稠密,有的地方稀疏,人口的稠密地区主要分布在中低纬度的近海平原地区。

故选:C。

【点评】考查了世界人口的分布,是基础性的知识点,多结合教材熟练记忆。

34.【分析】聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响。聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布。聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区。地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。

【解答】解:聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布。聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区。读图可知,丁为平原地形,利于聚落的形成;甲乙地形崎岖,丙沙漠广布,都不利于聚落的形成。

故选:D。

【点评】本题考查聚落形成与发展的有利条件,理解解答即可。

1.近日,广西开展“垃圾分类回收,‘桂’在行动”活动。不属于此活动带来的有利影响是( )

A.节约、保护自然资源 B.明显增加民众经济收入

C.减少污染、保护环境 D.促进资源、生态可持续发展

2.“中国北京世界园艺博览会”于今年4月29日至10月7日在北京举行,主题是“绿色生活,美丽家园”。下列行为符合这一主题的是( )

①节约用水,合理用水,防止水污染

②绿色出行,低碳生活

③大力发展钢铁工业,推动经济发展

④关停、并转污染大的企业,大力发展高新技术产业

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

3.要想做到一个区域的可持续发展,正确的做法是( )

A.扬长避短,因地制宜 B.先发展,后保护

C.顺应自然,靠天吃饭 D.先污染,后治理

4.我国自然资源总量丰富,人均不足。下列说法正确的是( )

A.煤、森林、水资源都属于非可再生资源

B.我国北方地少水多、南方地多水少

C.我们应该培养节约能源的意识,开发新材料、新能源

D.我国土地利用类型齐全,耕地比重大

5.读“世界部分区域人口分布示意图”,判断下列说法正确的是( )

A.甲大洲面积最大,东部和南部人口稠密 B.乙大洲发达国家集中,人口稠密,增长快

C.丙大洲大部分位于热带,人口稀疏,增长慢 D.世界人口集中分布在低纬度的沿海地区

6.从自然资源利用上来看,分类投放垃圾、废物回收利用的主要目的是( )

A.减少污染 B.降低成本 C.节约资源 D.提高效益

7.人口增长过慢或停止增长所带来的问题是( )

A.国防兵力不足 B.居住条件差

C.交通压力大 D.就业困难

8.今年4月22日是第50个世界地球日,主题是“珍爱美丽地球,守护自然资源”。下列行为与此主题不符的是( )

A.垃圾分类投放 B.植树造林

C.常流水 D.绿色出行

9.近年来,我国许多农村出现了“有院无人住,有地无人种”的“空心村”现象。下列关于“空心村”现象说法错误的是( )

A.有利于农业生产水平的提高

B.统筹规划,大力发展农村经济是治理之本

C.造成了土地资源的浪费

D.城乡收入差距大是造成“空心村”现象的主要原因

10.长沙作为全国46个生活垃圾强制分类重点城市之一,2019年将实现社区生活垃圾分类100%覆盖,生活垃圾中属于可回收的是( )

A.纸盒 B.渣土 C.烟灰 D.骨头

11.创建美丽中国,必须着力推行低碳发展。下列做法与创建美丽中国观念不符的是( )

A.家庭垃圾实行分类处理

B.全面禁用煤炭,确保蓝天白云

C.出行尽量乘坐公共交通工具

D.关闭电源后,不忘拔掉用电器插头

12.关于石漠化地区环境保护与资源利用,下列措施不合理的是( )

A.大力开垦荒地,提高粮食产量 B.发展适合石漠化地区的特色产业

C.植树造林,提高植被覆盖率 D.合理利用水土资源,解决温饱和饮水问题

13.下列地区人口分布较为稠密的是( )

A.非洲的撒哈拉沙漠地区 B.俄罗斯的高纬度地区

C.赤道附近的热带雨林地区 D.欧洲西部的平原地区

14.根据人类体质方面的特征划分了不同人种,欧洲地区大部分是( )

A.白色人种 B.黄色人种 C.黑色人种 D.混血人种

15.下列以黄种人为主的一组国家是( )

A.中国、日本、越南、菲律宾 B.美国、俄罗斯、法国、德国

C.尼日利亚、刚果、赞比亚 D.巴西、印度、新西兰、冰岛

16.5月26日,中国与非洲国家布基纳法索恢复外交关系。读图可知,该国人种主要属于( )

A.黄色人种 B.混血人种 C.白色人种 D.黑色人种

17.读某区域轮廓图,其中说法错误的是( )

A.该区域被称为“两洋三洲五海”之地 B.该区域主要的气候是热带沙漠气候

C.该区域有丰富的石油资源 D.该区域生活的人种主要是黑色人种

18.被伊斯兰教、基督教和犹太教奉为“圣地”的是( )

A.麦加 B.耶路撒冷 C.德黑兰 D.迪拜

19.阿拉伯国家大多数居民信仰( )

A.犹太教 B.基督教 C.伊斯兰教 D.佛教

20.世界三大宗教都发源于( )

A.亚洲 B.欧洲 C.非洲 D.北美洲

21.随着我国国力增强,汉语越来越受到其他国家的重视。关于汉语的说法正确的是( )

A.汉语仅在我国使用 B.汉语是世界上使用范围最广的语言

C.东南亚居民都使用汉语 D.汉语是世界上使用人数最多的语言

22.世界上使用人数最多和分布最广的语言依次分别是( )

A.英语、汉语 B.汉语、法语 C.汉语、英语 D.汉语、日语

23.读不同宗教风格建筑图,结合所学知识,判断下列有关世界宗教的叙述正确的是( )

A.甲是基督教堂,中东地区大多数居民信仰基督教

B.乙是伊斯兰教清真寺,世界上信仰伊斯兰教的人数最多

C.丙是佛塔,世界最大佛塔遗迹是印度尼西亚婆罗浮屠寺庙群

D.基督教、佛教、伊斯兰教的发源地均位于世界最大的半岛阿拉伯半岛

24.星期日到教堂做礼拜是下列哪个宗教的活动( )

A.佛教 B.伊斯兰教 C.基督教 D.道教

25.人们会根据当地气候环境建造各种特色的民居建筑,下列说法错误的是( )

A.寒冷地区民居一般墙体厚实

B.干燥地区房屋屋顶大多高耸

C.湿热地区的民居建有较完备的排水系统

D.湿热地区民居墙体薄,门窗大

26.下列自然条件中不利于聚落形成与发展的是( )

A.水资源短缺 B.气候温暖湿润

C.地形平坦 D.土壤肥沃

27.我国没有被列入《世界遗产名录》的聚落是( )

A.平遥古城 B.安徽皖南古村落

C.傣族竹楼 D.丽江古城

28.我国有许多古聚落被列入世界文化遗产,下列位于安徽省的是( )

A.皖南古村落 B.滇西丽江古域

C.粤开平碉楼与村落 D.晋中平遥古城

29.民居是人们适应当地自然环境的智慧结晶。下列建筑风格最能体现湘西民族特色的是( )

A. B.

C. D.

30.图中①②③④分别是江苏、内蒙、云南和东北四地传统民居邮票,读图可推知( )

A.①地降水充沛,河网密布 B.②地气候湿热,森林茂密

C.③地冬季严寒,降雪较多 D.④地炎热干燥,沙漠广布

31.读“某聚落形成与发展的演变过程图”,有关该聚落形成与发展的叙述,不正确的是( )

A.人口数量没有变化 B.用地规模不断变大

C.聚落沿河沿公路扩展 D.公路运输越来越发达

32.图是东南亚的高脚屋,其反映的自然环境特征是( )

A.高寒 B.冷湿 C.干旱 D.湿热

33.聚落分布比较密集的地区是( )

A.沙漠地区 B.高原、山区

C.中低纬度沿海平原地区 D.热带雨林地区

34.如图四地中,有利于聚落形成的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

第三章 世界的居民 选择题训练

参考答案与试题解析

1.【分析】本题考查的知识点是生态文明建设。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,走“坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主”方针引领下的可持续发展道路。

【解答】解:题干中广西开展“垃圾分类回收,‘桂’在行动”活动,这是贯彻绿色发展理念的表现,有利于增强学生的环保意识,有利于学生落实保护环境、节约、保护自然资源的实际行动,减少了污染,促进资源、生态可持续发展。选项ACD属于此活动带来的有利影响,不符合题意。

故选:B。

【点评】本题考查垃圾分类带来的有利影响,理解解答即可。

2.【分析】中国北京世界园艺博览会的主题为“绿色生活,美丽家园”,主旨在于节能减排,低碳生活,依据选项分析解答。

【解答】解:节约用水,合理用水,防止水污染、绿色出行,低碳生活、关停、并转污染大的企业,大力发展高新技术产业符合“绿色生活?美丽家园”的主题。依据题意。

故选:B。

【点评】本题考查北京市世园会“绿色生活,美丽家园”主题的表现,理解解答即可。

3.【分析】人类的存在是以自然为基础的,人类的科学技术与社会发展必须建立在这个基础之上,虽然人类拥有一定的力量来改变自然影响自然。但是却永远也无法背离自然规律,和自然的基础。所以人类必须与自然和谐统一才能实现可持续发展。

【解答】解:可持续发展是一种注重长经济增长模式,指既满足当代入的需求,又不损害后代入满足其需求的能力。要想做到一个区域的可持续发展,正确的做法是扬长避短,因地制宜地发展经济,结合题意。

故选:A。

【点评】本题考查可持续发展的观念,理解答题即可。

4.【分析】自然资源可分为可再生资源和非可再生资源。可再生资源是在人类历史时期可以再生或循环使用的资源,但是如果它遭到破坏或污染的话,它会变成非可再生资源。自然资源的概念不是一成不变的,由于社会的发展进而科学技术的进步,人类对自然资源的理解不断加深,资源开发和保护的范围不断扩大。

【解答】解:自然资源只有和节约合理利用的基础上,才可以发挥最大的效用,才可以实现可持续发展,我们应该培养节约能源的意识,开发新材料、新能源。故C正确,符合题意。

故选:C。

【点评】本题考查我国自然资源利用的观点,理解解答即可。

5.【分析】世界人口的地理分布很不均匀,有的地方人口稠密,有的地方人口稀疏,人口的分布状况与地理环境有着密切联系;世界上绝大多数人居住在中低纬度地区,而在气候温和、降水较多的平原和盆地地区,人口更为集中,中低纬度的临海地带往往形成人口稠密地区;亚洲的人口集中分布在亚洲的东部、南部和东南部,该地区气候适宜、地形较平坦、农业发展历史早。

【解答】解:甲亚洲的东部和南部人口稠密;乙欧洲人口自然增长率比较低,增长缓慢;丙非洲人口自然增长率较高,增长速度快;世界人口主要集中于中低纬度的沿海地区。

故选:A。

【点评】本题考查世界人口的分布,读图理解解答即可。

6.【分析】回收的垃圾主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类。

【解答】解:从自然资源利用上看,“垃圾回收,废物利用”有利于保护环境,节约资源。

故选:C。

【点评】好多资源是不可再生的,如金属等,必须进行回收再利用,节省资源,保护环境。

7.【分析】人类有漫长的发展历史。公元1800年以前,世界人口增长得相当缓慢,此后世界人口进入迅速增长的时期。到1999年10月12日,世界人口总数已突破了60亿大关。目前,世界人口仍以较快的速度在持续增长。

【解答】解:亚洲、非洲和拉丁美洲的一些国家,人口增长过多过快,给社会经济发展造成很大压力,使居民的就业、居住、教育、医疗等问题难以解决,造成住房紧张、交通阻塞、环境污染等,还有一些人难以找到合适的工作。在欧洲的一些国家,比如意大利、德国和瑞典,近些年来人口一直处于负增长状态,已引起劳动力短缺、养老负担加重、兵员不足和人口老龄化等问题。

故选:A。

【点评】考查世界的人口问题,要理解记忆。

8.【分析】我国坚持节约资源的基本国策。我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调。

【解答】解:由题意可知,今年4月22日是第50个世界地球日,主题是“珍爱美丽地球,守护自然资源”。A选项是垃圾分类投放,保护资源;B选项是植树造林,美化空气,美化环境;D选项是绿色出行,保护环境;C是常流水,浪费资源;ABD选项符合“珍爱美丽地球,守护自然资源”的主题,C不符合主题,故C符合题意。

故选:C。

【点评】熟练掌握教材知识,结合材料,逐项分析,排除错误选项,得出正确的答案。

9.【分析】城乡经济发展水平差异大,收入差异大,导致农村劳动力到城市务工、经商,农村出现出现空心化现象;近年来,由于大量农民进城务工,我国有些农村出现了“有房无人住,有地无人种”的现象。

【解答】解:由于城乡经济发展水平差异大,收入差异大,近年来我国大量农村劳动力到城市务工、经商,农村出现了空心化现象。造成了土地资源的浪费,统筹规划,大力发展农村经济是治理之本。

故选:A。

【点评】本题考查了我国城乡经济差别及产生的现象,理解解答即可。

10.【分析】根据《城市生活垃圾分类及其评价标准》行业标准,可回收物是指适宜回收循环使用和资源利用的废物。主要包括:1.纸类:未严重玷污的文字用纸、包装用纸和其他纸制品等。如报纸、各种包装纸、办公用纸、广告纸片、纸盒等;2.塑料:废容器塑料、包装塑料等塑料制品。比如各种塑料袋、塑料瓶、泡沫塑料、一次性塑料餐盒餐具、硬塑料等;3.金属:各种类别的废金属物品。如易拉罐、铁皮罐头盒、铅皮牙膏皮等;4.玻璃:有色和无色废玻璃制品;5.织物:旧纺织衣物和纺织制品。

【解答】解:选项所列的物质中,属于可回收物的是纸盒,故A正确,符合题意。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生运用所学化学知识综合分析和解决实际问题的能力。增加了学生分析问题的思维跨度,强调了学生整合知识的能力。

11.【分析】通过改变地面状况,影响局部地区气候。如人工造林、修建水库和灌溉工程,可以使当地气温的变化趋于缓和。如果任意砍伐森林,则可能使当地气候恶化。近50年来,人类在生产、生活过程中排放的二氧化碳等温室气体急剧增加,使全球气温升高,旱涝等灾害频繁。

【解答】解:A、家庭垃圾分类回收处理再利用,即节约了资源也减少了污染,故A不符合题意; B、全面禁用煤炭,确保蓝天白云,做法太绝对,故B符合题意; C、出行乘坐公共交通工具,少用私家车,减少二氧化碳等气体的排放量,故C不符合题意; D、关闭电源后,不忘拔掉用电器插头,节约了电能。故D不符合题意。故选:B。

【点评】能源、信息、材料、环境是当今世界四大首要问题,在能源危机日趋严重的今天,它既是社会热点,也是考查的热点。

12.【分析】影响农业资源综合开发的因素有地形地貌、气候、科技、交通、政策、环保等。

【解答】解:大量开垦荒地,增加粮食生产,这一做法只能进一步地区的石漠化,是不可行的。故选项A符合题意。

故选:A。

【点评】考查石漠化地区的农业发展和资源开发问题,要理解记忆。

13.【分析】世界人口的地理分布很不均匀,有的地方稠密,有的地方稀疏。人口的分布状况与地理环境有着密切联系。中低纬度的临海地带往往形成人口的稠密地区。世界四大人口稀疏地带是:干旱的沙漠;寒冷的极地;空气稀薄的高山高原;原始的热带雨林。世界四大人口稠密地带是:亚洲的东部和南部;欧洲的西部;北美洲和南美洲的东部,因为这些地区自然条件优越,气候温暖湿润,经济发达,交通便利,对人口有极大的吸引力。

【解答】解:非洲的撒哈拉沙漠地区过于干热;

俄罗斯的高纬度地区气候寒冷;

赤道附近的热带雨林地区气候湿热;

欧洲西部的平原地区地形平坦、气候适宜、经济发达,人口分布较为稠密。

故选:D。

【点评】本题考查世界人口的分布,读图解答即可。

14.【分析】按照肤色差异,世界人口可以分为三大人种,即黄色人种、白色人种、黑色人种,其中白色人种是目前分布最广泛的人种,白种人主要分布在欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲的西部和南部、非洲的北部,黄色人种主要分布在亚洲,非洲以黑色人种为主。

【解答】解:白种人主要分布在欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲的西部和南部、非洲的北部。欧洲地区大部分是白色人种。

故选:A。

【点评】本题考查世界人种的分布,牢记即可。

15.【分析】按照肤色差异,世界人口可以分为三大人种,即黄色人种、白色人种、黑色人种,其中白色人种是目前分布最广泛的人种,白种人主要分布在欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲的西部和南部、非洲的北部,黄色人种主要分布在亚洲,非洲以黑色人种为主。

【解答】解:A.中国、日本、越南、菲律宾以黄种人为主,故A符合题意;B.美国、俄罗斯、法国、德国以白色人种为主,故B不符合题意;C.尼日利亚、刚果、赞比亚以黑色人种为主,故C不符合题意;D.巴西、印度、新西兰、冰岛屿以白色人种为主,故D不符合题意。

故选:A。

【点评】本题考查世界人种的分布,熟记课本知识点解答即可。

16.【分析】按照肤色差异,世界人口可以分为三大人种,即黄色人种、白色人种、黑色人种,其中白色人种是目前分布最广泛的人种,主要分布在欧洲、北美洲、大洋洲、亚洲的西部和南部及非洲的北部,黄色人种主要分布在亚洲,非洲以黑色人种为主。

【解答】解:读图可得,布基纳法索位于非洲中部,该地区主要属于黑色人种,非洲的中部和南部是世界黑种人的故乡。

故选:D。

【点评】本题考查世界人种的分布,读图解答即可。

17.【分析】民族矛盾、宗教文化纠纷、领土纷争、对石油和水资源的争夺,是中东地区发生战争和冲突的重要因素。信仰犹太教的以色列和周边的阿拉伯国家的土地之争、宗教之争由来已久,并愈演愈烈,成为中东问题的关键。

【解答】解:读图可知,该区域为中东地区;

中东地区被称为“两洋三洲五海”之地,地理位置重要,A正确;

该区域主要的气候是热带沙漠气候,B正确;

该区域有丰富的石油资源,C正确;

该区域生活的人种主要是白色人种,大多为属于阿拉伯民族,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查中东地区的概况,理解答题即可。

18.【分析】耶路撒冷一直是犹太教信仰的中心和最神圣的城市,昔日圣殿的遗迹西墙,仍是犹太教最神圣的所在;根据《圣经》记载,这里是耶稣受难、埋葬、复活、升天的地点,所以基督徒也把耶路撒冷看成圣城,伊斯兰教为纪念穆罕默德的夜行登霄,认为耶路撒冷也是他们的圣城。

【解答】解:耶路撒冷位于巴勒斯坦地区,该城市被伊斯兰教、基督教、犹太教都奉为圣城。

故选:B。

【点评】本题考查世界主要宗教的圣城,牢记即可。

19.【分析】世界上现有将近半数的人信仰宗教,其中信徒最多和流传最广的宗教是基督教,教徒总数超过10亿,分布在100多个国家和地区,主要分布在欧洲、美洲、大洋洲。伊斯兰教教徒被称为穆斯林,主要分布在亚洲的西部和东南部,非洲的北部和东部。佛教是世界第三大宗教,教徒以亚洲为最多,在亚洲又集中分布于东亚、东南亚和南亚的斯里兰卡。

【解答】解:阿拉伯地区是伊斯兰教的发源地,故阿拉伯国家居民大多信仰伊斯兰教。

故选:C。

【点评】本题考查了伊斯兰教的分布地区,明确伊斯兰教起源于西亚阿拉伯半岛,属于基础题。

20.【分析】在世界范围内影响较大的宗教有佛教、基督教、伊斯兰教三大宗教,世界三大宗教都产生于亚洲,公元前6世纪古印度的养达摩?悉达多(释迦牟尼)创立佛教,时间最早;1世纪时产生于巴基斯坦一带的基督教,创始人是耶稣;7世纪时穆罕默德在阿拉伯半岛的麦加创立了伊斯兰教。

【解答】解:世界上三大宗教指佛教、基督教、伊斯兰教,基督教、伊斯兰教发源于西亚,佛教发源于南亚,三大宗教都产生于亚洲。

故选:A。

【点评】本题考查了世界上的三大宗教的发源地,牢记即可。

21.【分析】世界联合国的工作语言有汉语、英语、俄语、法语、西班牙语、阿拉伯语,其中汉语是世界上使用人数最多的语言,英语是世界上分布最广泛的语言。

【解答】解:汉语主要在我国使用,海外的华人和华侨也使用汉语,东南亚居民使用汉语的较多,但不是全部,故AC错误;

汉语是世界上使用人数最多的语言,英语是世界上使用范围最广的语言,故B错误、D正确。

故选:D。

【点评】本题考查汉语的特点,理解解答即可。

22.【分析】人与人之间进行交流,总少不了语言。目前世界上共有2 000多种语言,其中大约30%有文字,70%没有文字。现在使用得比较多的语言有汉语、英语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语等。这6种语言被联合国确定为工作语言。

【解答】解:汉语是我国汉族使用的语言,同时也为国内的一些少数民族和海外的华人华侨所使用。在当今世界上,使用汉语的人数最多,总人数超过13亿。英语是世界上流传最广的语言。英国是英语发源地。由于历史上英国的殖民地遍及全球,英语的影响也波及世界,以英语为母语的人现已超过4亿。英语现已成为一种世界性语言,在国际交往中得到广泛应用。

故选:C。

【点评】本题考查世界不同语言的特点,要理解记忆。

23.【分析】世界上现有将近半数的人信仰宗教。信仰宗教的人被称为教徒。基督教、伊斯兰教、佛教为世界三大宗教,它们不仅传播范围很广,而且对国际政治和社会文化具有深刻影响。

【解答】解:甲是基督教堂,中东地区大多数居民信仰伊斯兰教,A错误;

乙是伊斯兰教清真寺,世界上信仰基督教的人数最多,B错误;

丙是佛塔,世界最大佛塔遗迹是印度尼西亚婆罗浮屠寺庙群,C正确;

佛教起源于古印度,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查宗教的特点,理解答题即可。

24.【分析】我们有时可以看到一些宗教建筑物,金碧辉煌的佛教庙宇,高高耸立的基督教堂,星月映照的清真寺院等,世界上现有将近半数的人信仰宗教,其中信徒最多和流传最广的宗教是基督教,教徒总数超过10亿,分布在100多个国家和地区。

【解答】解:信徒最多和流传最广的宗教是基督教,教徒总数超过10亿,分布在100多个国家和地区;教堂是基督教的标志性建筑,基督教徒星期日到教堂做礼拜。

故选:C。

【点评】本题考查世界三大宗教的特点,牢记即可。

25.【分析】各地的民居建筑特点与当地自然地理环境和居民风俗习惯密切相关。

【解答】解:世界各地的民居有着不同的建筑风格。这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。墙体厚,窗户小,屋顶高耸,屋内建有壁炉或火炕反映了寒冷地区的建筑特色;墙体单薄,门窗多且大,并建有较完备的排水系统是湿热地区的建筑特点。而干燥地区房屋屋顶大多为平顶。

故选:B。

【点评】民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。

26.【分析】聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响。聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布。聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区。地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。

【解答】解:聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候温暖湿润、交通便利、经济发达的地区。水源短缺,地形崎岖,交通不便,资源缺乏等,不利于聚落的形成和发展。

故选:A。

【点评】本题考查聚落的形成和发展因素,理解解答即可。

27.【分析】聚落的主要形式包括乡村和城市。乡村是人口规模不大,主要从事农业生产活动的居民聚居地。城市是人口达到一定规模,主要从事非农业生产活动的居民聚居地。

【解答】解:聚落一般分为两大类﹣﹣即城市和乡村;我国被列入《世界遗产名录》的聚落有山西平遥古城、皖南古村落、丽江古城等;傣族竹楼尚未被列入《世界遗产名录》。

故选:C。

【点评】本题考查我国的聚落,牢记即可。

28.【分析】聚落的主要形式包括乡村和城市。乡村是人口规模不大,主要从事农业生产活动的居民聚居地。城市是人口达到一定规模,主要从事非农业生产活动的居民聚居地。

【解答】解:皖是安徽省的简称,滇是云南省的简称,粤是广东省的简称,晋是山西省的简称;故选项A符合题意。

故选:A。

【点评】本题考查我国的聚落及省区简称,牢记即可。

29.【分析】湘西土家族生活在风景优美的武陵山区,境内沟壑纵横,溪水如流,山多地少,属亚热带山区气候,常年雾气缭绕、湿度大。在这种自然环境中,土家人结合地理条件,顺应自然,在建筑上“借天不借地、天平地不平”,依山就势,在起伏的地形上建造接触地面少的房子,减少对地形地貌的破坏。同时,力求上部空间发展,在房屋底面随倾斜地形变化,从而形成错层、掉层、附崖等建筑形式。成为南方史前建筑基本形态﹣“巢居”式。通过干栏式建筑作栖居之巢,从而避开了湿热和野兽虫蛇的危害。

【解答】解:我国不同地区的民居特点不同,湘西土家族的特色模具是干栏式建筑,从而避开了湿热和野兽虫蛇的危害,D图正确,B图所示的是内蒙古高原的蒙古包,C图所示的是黄土高原地区的窑洞。

故选:D。

【点评】本题考查我国不同地区的民居,读图解答即可。

30.【分析】我国各地民居的建筑风格有很大的不同,这与当地的自然环境有很大关系,这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。

【解答】解:①所示的是江苏省景观特点,该图说明该地降水多,河网密布,属于亚热带季风气候,故A正确;

②是内蒙古自治区的蒙古包,该省区属于温带大陆性气候,降水少,多草地,故B错误;

③是云南省的竹楼,该地气候湿热,降水多,故C错误;

④是东北地区的民居,该地冬季寒冷而漫长,降雪较多,故D错误。

故选:A。

【点评】本题考查我国不同地区的民居与自然环境特点,读图解答即可。

31.【分析】聚落的主要形式包括城市和乡村。聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响。聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布。聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区。地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。

【解答】解:从图中聚落的演变过程来看,用地的规模越来越大,聚落沿着公路和河流延伸,公路运输越来越发达;聚落规模扩大了,人口数量应该是增加了。

故选:A。

【点评】本题考查聚落与自然环境的关系,理解解答即可。

32.【分析】世界各地民居的建筑风格有很大的不同,这与当地的自然环境有很大关系,这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。

【解答】解:从图中看出,该地区的民居屋脊坡度大,分上下两层,是气候高温多雨区域的高脚屋。高脚屋属于东南亚干栏式建筑的一种。它的房顶呈“人”字型,易于排水,不会造成积水的情况出现。底层一般不住人,是饲养家禽,堆放柴草的地方,上层为人们居住的地方。该种房屋通风条件极好,非常适宜于湿热的气候条件。

故选:D。

【点评】本题考查民居与自然环境的关系,理解答题即可。

33.【分析】聚落大多选择在地形、气候资源等自然条件优越的地区。如地形平坦、土壤肥沃、水源充足、交通便利、经济发达、自然资源丰富的地区,在高山、荒漠地区少有或没有聚落。

【解答】解:世界人口的地理分布很不均匀,有的地方稠密,有的地方稀疏,人口的稠密地区主要分布在中低纬度的近海平原地区。

故选:C。

【点评】考查了世界人口的分布,是基础性的知识点,多结合教材熟练记忆。

34.【分析】聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响。聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布。聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区。地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展。

【解答】解:聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布。聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区。读图可知,丁为平原地形,利于聚落的形成;甲乙地形崎岖,丙沙漠广布,都不利于聚落的形成。

故选:D。

【点评】本题考查聚落形成与发展的有利条件,理解解答即可。