人教版语文必修一 《烛之武退秦师》导学案

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修一 《烛之武退秦师》导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 39.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-20 08:51:37 | ||

图片预览

文档简介

《烛之武退秦师》导学案(第一课时)

审核:高一语文备课组

班级 组别 姓名

【学习目标】

1.了解《左传》的有关知识。

2.掌握文中字词的读音,熟读全文。

3.概括故事情节,理清文章思路。

【知识导学】

《左传》是我国第一部记事详细完整的编年史,与《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,故又合称作“春秋三传”。

《左传》记叙了上起鲁隐公元年(公元前722年),下迄鲁哀公二十七年(公元前467年),共二百五十五年的历史。内容丰富,规模宏大,忠于历史事实,生动、真实地反应了奴隶社会崩溃时期的重大变化,为后人提供了那个时代广阔多彩的社会生活画面。不仅具有极高的史学价值,而且还具有极高的文学价值。对后代史学和文学都有极大的影响,在艺术上的成就令人惊叹,为后世叙事散文树立了典范。

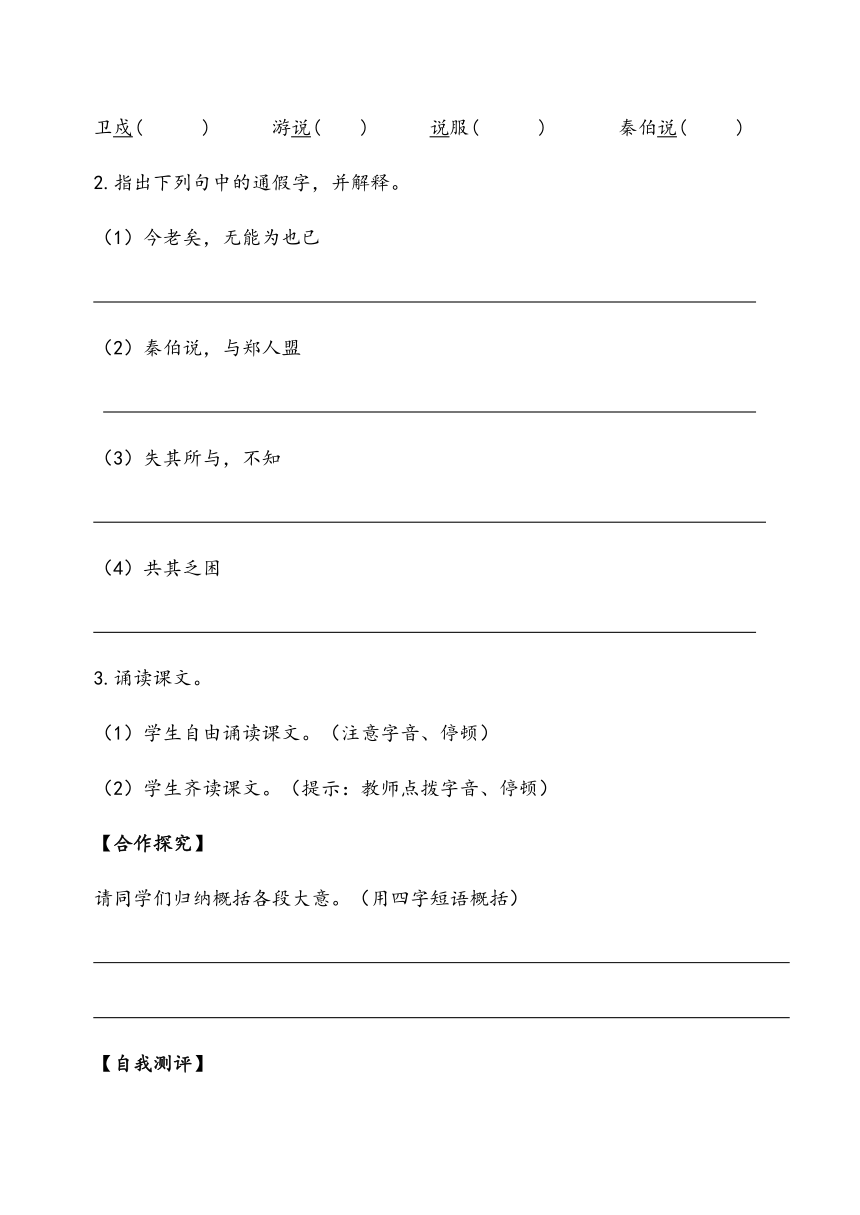

【预习展示】

1.听课文范读,给下列划线的字注音。

氾南( ) 佚之狐( ) 夜缒而出( ) 越国以鄙远( )

共其乏困( ) 阙秦( ) 杞子( ) 逢孙( )

卫戍( ) 游说( ) 说服( ) 秦伯说( )

2.指出下列句中的通假字,并解释。

(1)今老矣,无能为也已

(2)秦伯说,与郑人盟

(3)失其所与,不知

(4)共其乏困

3.诵读课文。

(1)学生自由诵读课文。(注意字音、停顿)

(2)学生齐读课文。(提示:教师点拨字音、停顿)

【合作探究】

请同学们归纳概括各段大意。(用四字短语概括)

【自我测评】

1、下列加线字的读音全都正确的一组是( )

A.夜缒而出(zhuì) 汜(fán)南 阙(quē)秦 逢(páng)孙

B.佚之狐(yì) 贰(èr)心 脉脉(mò) 给予(ɡěi)

C.戍(shù)守 枯槁(ɡǎo) 版(bǎn)图 驰骋(pìn)

D.夫(fú)战,勇气也 微夫(fú)人之力 失其所与(yù) 不知(zhì)

2.默写出下列名句的空缺部分。

(1)晋侯秦伯围郑, , 。

(2)辞曰:“臣之壮也, ;今老矣, 。”

(3) ,不仁; ,不知; ,不武。

【我的收获】

《烛之武退秦师》导学案(第二课时)

审核:高一语文备课组

班级 组别 姓名

【学习目标】

1.积累文章第1-2段重点词语。

2.探究第1-2段的特殊句式并做到准确翻译。

【背景介绍】

秦、晋围郑发生在公元前630年(鲁僖公三十年)。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国。一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年(鲁僖公二十八年)的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国。结果,城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年五月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。

晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?这是因为,秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军(郑国名义上没有参战,实际上已提前派军队到楚国)。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,这时的秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。

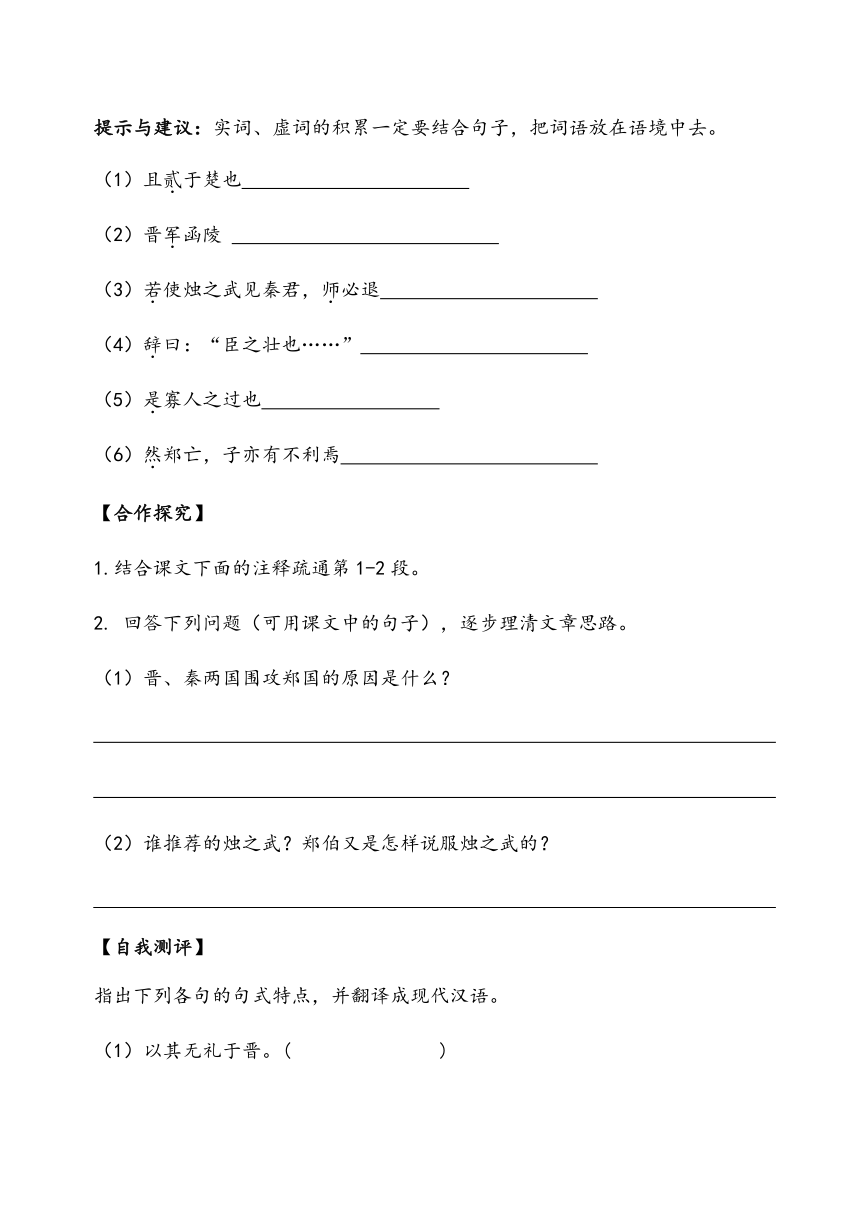

【预习展示】

1.诵读课文第1-2段。(书读百遍,其义自见)

2.解释下列加点的词语。

提示与建议:实词、虚词的积累一定要结合句子,把词语放在语境中去。

(1)且贰于楚也

(2)晋军函陵

(3)若使烛之武见秦君,师必退

(4)辞曰:“臣之壮也……”

(5)是寡人之过也

(6)然郑亡,子亦有不利焉

【合作探究】

1.结合课文下面的注释疏通第1-2段。

2. 回答下列问题(可用课文中的句子),逐步理清文章思路。

(1)晋、秦两国围攻郑国的原因是什么?

(2)谁推荐的烛之武?郑伯又是怎样说服烛之武的?

【自我测评】

指出下列各句的句式特点,并翻译成现代汉语。

(1)以其无礼于晋。( )

翻译:

(2)佚之狐言于郑伯曰。( )

翻译:

(3)吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。( )

翻译:

【我的收获】

《烛之武退秦师》导学案(第三课时)

审核:高一语文备课组

班级 组别 姓名

【学习目标】

1.积累文章第3-4段重点词语。

2.探究第3-4段的特殊句式并做到准确翻译。

3.学习烛之武不顾个人恩怨为国效力的忠勇精神。

【预习展示】

1.诵读第3-4段。(可以采取自读、齐读、分组读,分角色读等多种形式。)

2.解释下列加线的词语。

提示与建议:实词、虚词的积累一定要结合句子,把词语放在语境中去。

(1)夜缒而出

(2)既东封郑,又欲肆其西封

(3)唯君图之

(4)微夫人之力不及此

(5)因人之力而敝之

【合作探究】

回答下列问题(可用课文中的句子),逐步理清文章思路。

(1)烛之武用哪些事实和事理说服秦伯退兵的?最关键的一点又是什么?

(2)烛之武说秦伯的结果是什么?

(3)晋文公为什么不愿攻击秦军?

【自我测评】

1、指出下列各句的句式特点,并翻译成现代汉语。

(1)若亡郑而有益于君。( )

翻译:

(2)夫晋,何厌之有?( )

翻译:

2、下列句式不同于其他三句的是( )

A.以其无礼于晋 B.若亡郑而有益于君

C.敢以烦执事 D.佚之狐言于郑伯

3、选出与“夫晋,何厌之有”句式不同的一项( )

A.句读之不知,惑之不解

B.古之人不余欺也

C.皮之不存,毛将焉附

D.马之千里者,一食或尽粟一石

【我的收获】

《烛之武退秦师》导学案(第四课时)

审核:高一语文备课组

班级 组别 姓名

【学习目标】

归纳梳理文中的文言基础知识。

【预习展示】

提示与建议:词类活用与文言句式的学习要注意在积累中找规律。

1、指出下列句中活用的词语,并作解释。

(1)既东封郑 (2)越国以鄙远

(3)与郑人盟 (4)烛之武退秦师

(5)阙秦以利晋 (6)越国以鄙远

(7)若不阙秦 (8)肆其西封

(9)因人之力而敝之 (10)若亡郑而有益于君

2、指出下列各句的句式特点。

(1)以其无礼于晋。( )

(2)夫晋,何厌之有?( )

(3)辞曰:臣之壮也,犹不如人。( )

(4)吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。( )

【合作探究】

1、理解下列虚词在不同句子中的意义和用法。

之:(1)是寡人之过也 (2)臣之壮也,犹不如人

(3)子犯请击之 (4)辍耕之垄上

其:(1)吾其还也 (2)君知其难也

(3)又欲肆其西封 (4)以其无礼于晋

以:(1)以其无礼于晋 (2)越国以鄙远

(3)敢以烦执事 (4)若舍郑以为东道主

而:(1)今急而求子 (2)夜缒而出

(3)朝济而夕设版焉 (4)若亡郑而有利于君

焉:(1)子亦有不利焉 (2)焉用亡郑以陪邻

(3)若不阙秦,将焉取之

2、辨析下列句中加点词语的古今义。

(1)敢以烦执事 古义: 今义:

(2)行李之往来,共其乏困 古义: 今义:

(3)若舍郑以为东道主 古义: 今义:

(4)微夫人之力不及此 古义: 今义:

【自我测评】

1、下列句中加点词的意思和用法,解释错误的一项是( )

A.越国以鄙远 鄙:作动词,当作边邑 B.既东封郑 封:作名词,疆界

C.晋军函陵 军:动词,驻军 D.一鼓作气,再而衰 鼓:作动词,击鼓

2、下列加线词意义和用法全都正确的一项是( )

A.贰于楚(从属二主,动词)

晋军函陵(驻扎,动词)

B.焉用亡郑以陪邻(增加,动词)

秦伯说,与郑人盟(说出,命令,名词)

C.行李之往来(出门带的衣物等东西,名词)

共其乏困(同“供”,供给,动词)

D.辞曰:“臣之壮也,犹不如人”(告辞,动词)

以乱易整(替代,动词)

3、下列各句加点词不属于古今异义的是( )

A.若舍郑以为东道主 B.行李之往来

C.敢以烦执事 D.城北徐公,齐国之美丽者也

【我的收获】

参考答案

《烛之武退秦师》导学案(第一课时)

【预习展示】

1、fàn yì zhuì bǐ gōng quē qǐ páng shù shuì shuō yuè

2、(1)已,通“矣”,语气词;(2)说,通“悦”,高兴;(3)知,通“智”,聪明;(4)共,通“供”, 供给。

【合作探究】

第1段:秦晋围郑 第2段:临危受命 第3段:智退秦师 第4段:晋师撤离

【自我测评】

1、A(B项 “给”读jǐ;C项“骋”读chěng;D项“与”读yǔ)2、D(例句与其他项义为“如果”D项为“好像”)

2、(1)以其无礼于晋,且贰于楚也。

(2)犹不如人 无能为也已

(3)因人之力而敝之 失其所与 以乱易整

《烛之武退秦师》导学案(第二课时)

【预习展示】

2、(1)从属于二主;(2)驻军;(3)如果;军队;(4)推辞;(5)指示代词,这;(6)但是。

【合作探究】

2、(1)以其无礼于晋,且贰于楚也。

(2)佚之狐;吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。

【自我测评】

指出下列各句的句式特点,并翻译成现代汉语。

(1)以其无礼于晋。( 状语后置句 )

(2)佚之狐言于郑伯曰。( 状语后置句 )

(3)吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。( 判断句 )

《烛之武退秦师》导学案(第三课时)

【预习展示】

2.(1)用绳子拴着人或物,从上往下送;(2)已经;边界;延伸、扩张;(3)希望;思考,考虑;(4)假如没有;(5)凭借;损害

【合作探究】

(1)烛之武劝说秦穆公的一段话是本题的答案。其中“阙秦以利晋”最为关键。对烛之武的这段话要作点分析。“若亡郑而有益于君”至“君之薄”几句是从事理上说的,秦、郑相隔遥远,晋、郑却是近邻,因此亡郑只对晋国有利,对秦国不但无利,反而因“邻之厚”而显得“君之薄”。“若舍郑以为东道主”至“君亦无所害”几句也是从事理上说的,说明保存郑国,对秦只有好处,这是以利益引诱秦伯。“且君尝为晋君赐矣”至“唯君图之”几句是从事实上说的,先从秦、晋两国的历史关系,说明晋国曾对秦国过河拆桥,忘恩负义;又进一步分析晋国的贪得无厌,灭郑之后必然要进犯秦国。

(2)秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之乃还。

(3)微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。这些都说明晋侯并没有感情冲动,而是表现出清醒的头脑和理智的判断。

【自我测评】

1、指出下列各句的句式特点,并翻译成现代汉语。

(1)若亡郑而有益于君。( 状语后置句 )

(2)夫晋,何厌之有?( 宾语前置句 )

2、C(C是省略句,其余三项都是状语后置句)

3、D(ABC与例句同是宾语前置句,D为定语后置)

《烛之武退秦师》导学案(第四课时)

【预习展示】

1、(1)东,名词作状语 在东边;封,使动用法,使…成为边疆 (2)鄙,名词用作动词 把…作为边境 (3)盟,名词用作动词 订立盟约 (4)退,动词使动用法 使…撤军、退兵 (5)利,名词使动用法 使…得到好处 (6)远,形容词作名词 偏远的地方 (7)阙,动词使动用法 使…亏缺 (8)肆,形容词作动词 扩张 (9)敝,形容词作动词 损害 (10)亡,使动用法 使…灭亡

2、(1)句式:状语后置句

(2)句式:宾语前置句

(3)句式:省略句

【解析】省略句有的省略主语,有的省略宾语,有的省略介词,在翻译时要在恰当的位置补出省略的成分。

(4)句式:判断句

【解析】这一句中要注意“是”要翻译成代词“这”。

【合作探究】

1、之:(1)助词,的;(2)结构助词,取消句子的独立性;(3)代词,指秦军;(4)动词,到。

其:(1)语气词,表商量,还是;(2)代词,指“越国以鄙远”这件事;(3)代词,做定语,它的;(4)代词,做主语,它。

以:(1)连词,因为;(2)目的连词,来;(3)介词,把,拿;(4)介词,让,使,把;

而:(1)连词,表顺承;(2)连词,表修饰;(3)连词,表转折;(4)连词,表顺承;

焉:(1)语气词,表陈述;(2)疑问副词,为什么;(3)疑问副词,怎么,哪里;

2、(1)执事:古义,办事的官吏,此处是对对方的敬称;今义,掌管某项事情的人。

(2)行李:古义,出使的人;今义,出门所带的包裹、箱子。

(3)东道主:古义,东方道路上的主人;今义,请客的主人,赛事的主办国或者主办城市。

(4)夫人:古义,那人;今义,尊称自己及他人的妻子。多用于外交场合。

【自我测评】

1、B.名词作动词,把……当作疆界

2、A(B项“说”通“悦”:高兴;C项“行李”:出使的人;D项“辞”:推辞。)

3、D