语文人教版必修二第1课《荷塘月色》课件(共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 语文人教版必修二第1课《荷塘月色》课件(共57张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-20 15:53:36 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

善舞红袖传飞鸿

朱自清

荷塘月色

莫言深闺空寂寞

盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。

一切都像刚睡醒的样子,欣欣然张开了眼。山朗润起来了,水涨起来了,太阳的脸红起来了。

——《春》

我说道:“爸爸,你走吧。”他望车外看了看,说:“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”——《背影》

朱自清虽则是一个诗人,可是他的散文仍能满贮着那一种诗意。文学研究会的散文作家中,除冰心女士外,文章之美,要算他。

——郁达夫

朱自清的成功之处是,善于通过精确的观察,细腻地抒写出对自然景色的内心感受。

——林凡

朱自清的散文是很讲究语言的,哪怕是一个字两个字的问题也绝不放松。可是他的注重语言,绝不是堆砌词藻。

——朱德熙

细读之余,当可发现这譬喻大半浮泛,轻易,阴柔,在想象上都不出色。

——余光中

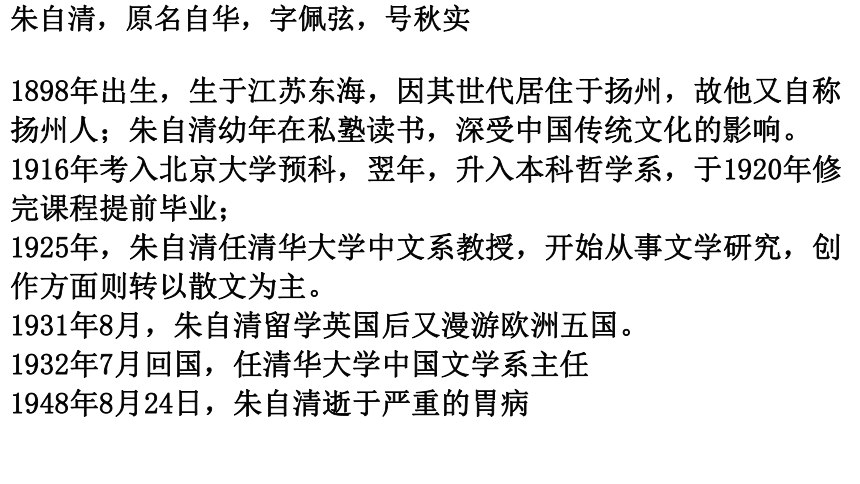

朱自清,原名自华,字佩弦,号秋实

1898年出生,生于江苏东海,因其世代居住于扬州,故他又自称扬州人;朱自清幼年在私塾读书,深受中国传统文化的影响。

1916年考入北京大学预科,翌年,升入本科哲学系,于1920年修完课程提前毕业;

1925年,朱自清任清华大学中文系教授,开始从事文学研究,创作方面则转以散文为主。

1931年8月,朱自清留学英国后又漫游欧洲五国。

1932年7月回国,任清华大学中国文学系主任

1948年8月24日,朱自清逝于严重的胃病

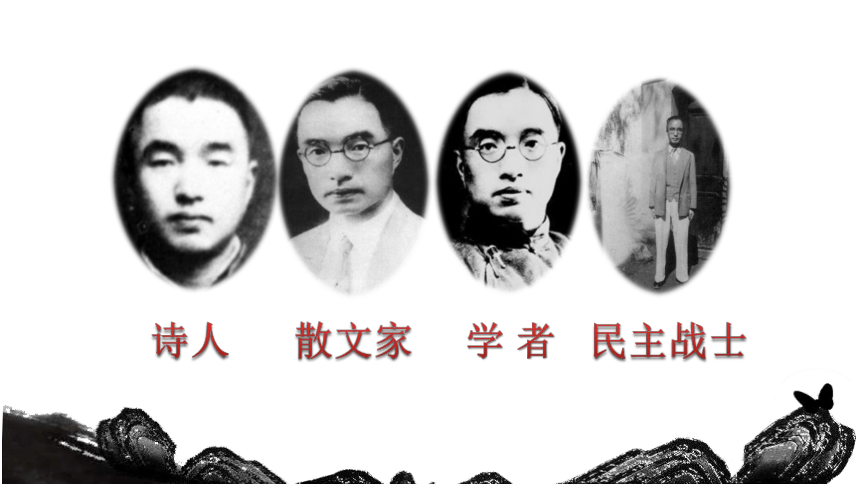

朱自走上文学道路,最初以诗歌闻名。

1922年与叶圣陶共同孕育五四以后的第一家诗刊《诗》。

1923年朱自清发表了抒情长诗《毁灭》.被誉为新诗中的《离骚》和《七发》;

1924年,诗和散文集《踪迹》出版。

他的诗或热切地追求光明,憧憬未来,或有力地抨击黑暗的世界,揭露血泪的人生,洋溢着反帝反封建的革命精神,是初期新诗中难得的作品。

1925年,朱自清任清华大学中文系教授,开始从事文学研究,创作方面则转以散文为主。

1928年第一本散文集《背影》出版

主要作品有《踪迹》、《欧游杂记》、《你我》、《精读指导举隅》、《国文教学》、《诗言志辨》、《新诗杂话》、《标准与尺度》、《论雅俗共赏》。

抗战胜利后,仍在清华大学任教,并积极支持反对国民党独裁统治的学生运动。

1947年,朱自清在《十三教授宣言》上签名。抗议当局任意逮捕群众。

1948年6月,在京参加了反对美国扶持日本的游行,并在《抗议美国扶日政策并拒绝领取美国面粉宣言》上签名;

1948年8月20日,因贫病在北平逝世

始终保持着一个正直的爱国知识分子的高尚气节和可贵情操。

朱自清塑像

创作背景

1927年4月12日,以蒋介石为首的国民党新右派在上海发动反对国民党左派和共产党的武装政变,大肆屠杀共产党员、国民党左派及革命群众。

中国大革命受到严重的摧残,这是大革命从胜利走向失败的转折点。同时也宣告国共两党第一次合作失败。

经过四一二政变,国民党基层组织基本瘫痪,共产党在群众中的影响迅速扩大,经历了深刻的锻炼和严峻的考验,共产党初步积累了反正两方面的经验,为领导中国人民把斗争推向新的更高的阶段准备了条件。

创作背景

1927年7月15日七·一五反革命政变爆发。

在中华民国政府进行北伐(1926年至1928年)时,原先采取“联俄容共”的方针,与中国共产党合作。但在北伐期间,国民政府内部就容纳共产党与否的问题,于1927年分成南京(蒋中正等领导)及武汉(汪精卫等领导)两政府。

武汉方面最初仍主张容共,但汪精卫乃于7月15日当日,在武汉召集会议,宣布停止与中国共产党的合作。至此第一次国共合作正式结束。

创作背景

《荷塘月色》写于1927年7月,作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。这一年中国接连发生了412和715反革命大屠杀,白色恐怖笼罩着中国大地。

朱自清是在五四中涌现出来的知识分子,他信奉民主主义,富有正义感和同情心,可又与时代斗争的旋涡保持一定的距离。

他只是一个民主型的战士,虽不满现实,可又缺乏信心和勇气去抗争,只能努力使自己暂时忘却现实中的一切,结果又无法忘却。作者这种矛盾的情绪,是一种难以言传的微妙幽深的情绪。

靠什么言传呢?靠写景,传朦胧的淡淡的哀愁与喜悦之情,使我们沉浸在一种苍茫、淡雅、如诗如画、如梦如幻的朦胧美之中。

重点字词:

袅娜( ) 霎( )时 独处( )

蓊蓊( )郁郁

倩( )影 踱( )步

脉脉( )

薄 ( )薄

煤屑( ) 敛裾( ) 曲曲( )折折

弥( )望 乘( )凉 酣( )眠

斑( )驳

nuó

shà

chǔ

wěng

bān

xiè

jū

qū

mí

hān

qiàn

duó

mò

媛( )

Yuàn:美女;yuán:美好

chéng

bó

课文分析

“心里颇不宁静”

一(1—3)

二(4—6)

漫步荷塘

月色下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘四周月色

夜赏缘起

回到现实

荷塘月色图

“另有一番样子”

水墨荷叶图

光影素淡图

蝉唱蛙鼓图

“到底惦着江南”

三(7—10)

问题探究

怎样理解“这几天心理颇不宁静”?

对4.12反政变的愤懑;

思乡之情,结尾 “这令我到底惦着江南了”;

资产阶级知识分子面对人生十字路口而产生的苦闷彷徨;

家庭生活的不和谐;

……

没有惟一答案。一首耐读的朦胧诗。

“我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。”是不是矛盾?

重点是 “冷静”和“独处”。

用平时的热闹来反衬现在的冷静,

用平时的群居来反衬现在的独处。

因为接下来后面有一句“这是独处的妙处”。

怎样理解 “白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。”

排除烦闷的心情来到荷塘,进入了“另一个世界”。

作者成了一个“自由的人”。

作者内心所渴望而在现实达不到的。

越是超脱越是自由,便越显出作者在现实中的苦闷。

“我且受用这无边的荷香月色好了”表达了怎样的思想感情?

1,在行文上,这是一个过渡句,提挈下文重笔写荷塘月色。

2,暂得自由,放松,沉浸。

独处 + 自然 = 独一无二的荷塘。

没有陷入哀愁的泥淖。他要追寻美,反映了不满现实而又幻想超脱现实的心态。

月色下的荷塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

舞女的裙

明珠,星星

飘渺的歌声

凝碧的波痕

观察顺序:由远及近,自上而下

比得巧,

比得 美

水墨荷叶图

“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙”,为什么作者要用裙来比喻叶子呢?

荷叶和舞女的裙子都很柔美。舞女的裙,有一种舒展、旋转的动感,很美。

荷叶本来是静的,但作者想像它是动的,是舞女的裙。

思考:以下两个句子有何特点?

塘中的月色并不均匀,但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上凑着的名曲。

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼渺茫的歌声似的。

修辞手法

两种感觉的相通,使用了“通感” 的修辞方法。

相通

时断时续,隐隐约约

和谐

相通

通感:

人们在描述客观事物给人的感受时,依据生活的逻辑,把听觉、视觉、嗅觉、味觉和触觉等沟通起来,凭借各种感觉的相通,互相映照,互相补充,从而具体表达感受,以增强语言艺术感染力的修辞方法。

荷塘上的月色

月光

素淡朦胧

月影

参差斑驳

如流水泻在叶子上

流动之美

像画在荷叶上

倩影之美

光影素淡图

为什么说“泻”“浮”二字点活了月光和雾气呢?可否用“照”替代“泻”,用“漂”替代“浮”呢?

月光如流水一般,静静地 在这一片叶子和花上。

薄薄的青雾 起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

“泻”的范围广,与“流水“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得生动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水” 相照应,有点呆板,显得不灵泛。

结论

荷塘四周月色

树:

远山:

小路灯:

蝉声蛙声:

一团烟雾

隐隐约约

没精打采

热热闹闹

蝉唱蛙鼓图

课文结构

就是文中画龙点睛、揭示全篇旨趣的关键语句。文眼有时出现在篇首,那么后面必有照应;有时出现在篇末,卒章显志,那么前面必有伏笔;出现在篇中,前有伏笔,后有照应。文眼一般在议论、抒情的语句里。

文眼:

例如:“这几天心里颇不宁静。”

文眼作用

结构上,提纲挈领,总起全文。

内容上,为全文定下了浓重的抒情基调。

是全篇的“文眼’,奠定了全篇的感情基调。因为从一开篇,作者就给整篇文章笼上了一层淡淡的哀愁,这是作者对严酷现实的不满和苦闷心情的写照。因此,他“忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。”这说明作者夜游荷塘,目的是使“颇不宁静”的心情宁静下来。

(1)“这几天心里颇不宁静”在文中有什么作用?

(3)“但热闹是它们的,我什么也没有”作者为什么情感发生了变化?

“但”字笔锋陡转,蝉蛙的热闹”也不能感染作者,依然难以摆脱绵绵的愁绪,照应了文眼“颇不宁静”。

(4)“这令我到底惦着江南了”这句话有什么含义?

????????“忽然想起采莲的事情来了”这一句承上文,文章由此放开去,联想到古代诗词对采莲的描绘,然后再收回到眼前,发出“只不见一些流水的影子,是不行”的缺憾。由此极自然地牵动出“这令我到底惦着江南了”这种思乡的哀愁,这种乡愁正是当时作者苦闷矛盾心情在作者当时苦闷矛盾心情在作品中的投影,表达了作者内心的不平和对光明美好生活的憧憬。

作者在这一片荷塘月色完全找到了心灵的宁静吗?从哪里可以看出?

没有。

1,看“我且受用这无边的荷香月色好了”中的“且”字;

2,当他耳边传来“树上的蝉声和水里的蛙声”时,他便发出了“热闹是他们的,我什么也没有”的感叹;

3,“这到底令我惦着江南了”,一直到“猛一抬头,不觉已是自己的门前”,作者便从梦幻般的“另一世界”回到了依然令人苦闷的现实。

4,这些都能说明,这安宁只是暂时的,因为,现实是很难改变的,因此,作者心灵深处的惆怅是难以排遣的。

总结

由此,我们不难把握作者感情的脉博:在现实中(心里颇不宁静)的作者无法排遣心中的苦闷,因而要寻找感情的寄托。作者才夜游荷塘,去寻找宁静。在自然环境的美丽和理想生活的憧憬中作者找到了宁静,但这是暂时的宁静,当作者回到家门,又回到了现实,心中的烦恼依旧。所以,作者极力描绘了自然的美丽和古代社会的自由快乐,是借以抒发对现实的不满,漫步荷塘是为了排遣在理想与现实的对撞中矛盾的苦闷之情。可概括如下:颇不宁静——淡淡的忧愁——淡淡的喜悦——淡淡的忧愁——思乡愁——不宁静。

修辞手法:通感

通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

举例:

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

(嗅觉转为听觉)

(视觉转为听觉)

作者如何描寫荷塘小路的景物?這樣的描寫表達了什麼?

問題與討論

答:

幽僻的路,蓊蓊鬱鬱的樹,淡淡的月光,呈現一片寂靜,以這些描述回應首段受到壓抑之後得到寬解的喜悅。但寂靜之後呢?世界還是不平靜,所以,哀愁依然未去啊!

八、你認為疊字疊詞在本文中功用為何?

問題與討論

答:

1.使節奏明快

2.使韻律更為協調

3.表現豐富的音樂美

4.增強藝術表現力

九、「今晚若有採蓮人,這兒的蓮花也算得『過人頭』了;只不見一些流水的影子,是不行的。這令我到底惦著江南

了。」一句中,作者何以會突然的惦著江南呢?

問題與討論

答:

作者借「惦著江南」的思念,發洩對現實不滿與今非昔比的感慨。

思 考

在文章中,作者的思想情感有没有变化?如果有,请找出相关的句子,总结变化的过程。

讨 论:

从文章中我们能看出作者的情感基调是喜悦的还是哀愁的?为什么?

关于本文的主旨有如下几种说法,你赞成哪一种?说出自己的理由。

众说纷纭:《荷塘月色》的思想内容

不满现实向往光明 李国平

苦闷彷徨与寂寞 吴周文

内心矛盾与冲突 钱理群

彷徨苦闷却无不满 程 翔

有浓浓的哀愁 姚效先

不消沉,无哀愁 吴海发

这篇散文以“我”夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写起,到“推门进去”收尾。在夜游荷塘的过程中,作者时而缓步前行,时而停立凝想,一路上把荷塘周围环境、荷塘、荷叶和荷花、月光以及远远近近的树木、山色,陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着他一路去观赏、领略“这无边的荷香月色”。

这篇散文委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

——李国平《 <荷塘月色>讲解》

l???????? 不满现实向往光明

l???????? 苦闷彷徨与寂寞

朱自清在这篇散文中,一方面表现诗人在形势剧变与政治重压下的苦闷、彷徨和寂寞的情绪,另一个主要的方面,又抒写诗人对黑暗现实的不满和不肯与之妥协的态度,以及对于未来美好前景的幻想与追求。因此月下“荷塘”,映照着诗人心灵种种复杂情感的光影,使我们依稀看到诗人在痛苦中无力挣扎、在幻灭中茫然追求的形象。

——吴周文 《谈<荷>》

l???????? 内心矛盾与冲突

朱自清这类自由主义知识分子既反感于国民党的“反革命”,又对共产党的“革命”心怀疑惧,就不能不陷入不知“那里走”的“惶惶然”中——朱自清的“不平静”实源于此。……他们试图“躲到学术研究中”,既是“避难”,又在与“政治”保持距离中维护知识分子的相对独立。在某种意义上,“荷塘月色”(宁静的大自然)的“梦”也正是朱自清们的精神避难所。

既神往于个人的自由世界,又为此感到不安与自谴,这内在矛盾构成了朱自清内心“不平静”的另一个侧面;在《荷塘月色》里就外化为“荷塘月色”与“江南采莲图”两幅画图,在“冷”与“热”、“静”与“动”的强烈对比、相互颠覆中,写尽了这一代自由主义知识分子的内心矛盾与冲突。

——钱理群 《 关于朱自清的“不平静”》

l???????? 彷徨苦闷却无不满

《荷塘月色》的主题是:表现了二十年代末,小资产阶级知识分子的朱自清面对人生的十字路口而产生的彷徨、苦闷的思想感情。

他对当时的社会缺乏深刻的认识,想去认识却不能认清形成的矛盾。二三十年代的知识分子都曾在漫漫的长夜中摸索过,探求过,苦闷过,即使鲁迅这样伟大的作家也一度彷徨而不知路在何方。因此,朱自清先生的苦闷是有代表性的,我们不能因为他对国民党抱有幻想而责备他,也不能因他没有参加无产阶级队伍而认为他缺乏勇气,那就不是历史唯物主义了。当然,我们也没有必要硬说朱自清对蒋介石不满才写《荷塘月色》的,有人说本文表现了作者向往光明,追求进步,则更是牵强附会了。

——程翔《<荷>主题探》

l???????? 有浓浓的哀愁

我们只要想一想文章的第一段,“这几天心里颇不宁静……”便会自然而然地体会出作者有许多无法排遣的烦闷,他在那夜深人静的时候,离开自己的妻儿,来到这“日日走过的”,在“没有月光的晚上”,显得“阴森森的,有些怕人”的荷塘,完全不是有闲阶级的寻欢作乐,也完全不是骚人墨客的吟风弄月,这里面没有“幻想超脱现实”者的雅兴,也没有一般学者、教授“难得偷来片刻逍遥”的闲情。

我们应该努力去体会作者郁结的烦闷和满怀愁绪无处诉说的苦衷,把偶然写到的闲情看作是苦情的反衬,才符合文章的实际,才能真正领会作者的写作意图。

——姚效先 《<荷>有浓浓的哀愁》

l???????? 不消沉 无哀愁

这里流露了爱国知识分子热爱祖国山河的热烈情怀,……这种感情流露在“独裁代替民主”的逆转时代,更使人觉得诗人对未来充满希望,并不消沉,并无什么“哀愁”。同时,也流露了诗人洁身自好、不愿同流合污的高洁品性。

如果说诗人心中真有维系着时代命运的“哀愁”,哪会有心去欣赏多情、缠绵的采莲歌呢?哪会去“惦着江南”的采莲歌呢?哪会引起广及大江南北的美好想象呢?

《荷塘月色》的灵魂,不是诗人的“淡淡的喜悦当中夹杂着淡淡的哀愁”,而是诗人的热爱祖国山水的爱国情思和诗人洁身自好、不愿同流合污的高洁品性。

——吴海发《荷》中有哀愁吗

善舞红袖传飞鸿

朱自清

荷塘月色

莫言深闺空寂寞

盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。

一切都像刚睡醒的样子,欣欣然张开了眼。山朗润起来了,水涨起来了,太阳的脸红起来了。

——《春》

我说道:“爸爸,你走吧。”他望车外看了看,说:“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。”——《背影》

朱自清虽则是一个诗人,可是他的散文仍能满贮着那一种诗意。文学研究会的散文作家中,除冰心女士外,文章之美,要算他。

——郁达夫

朱自清的成功之处是,善于通过精确的观察,细腻地抒写出对自然景色的内心感受。

——林凡

朱自清的散文是很讲究语言的,哪怕是一个字两个字的问题也绝不放松。可是他的注重语言,绝不是堆砌词藻。

——朱德熙

细读之余,当可发现这譬喻大半浮泛,轻易,阴柔,在想象上都不出色。

——余光中

朱自清,原名自华,字佩弦,号秋实

1898年出生,生于江苏东海,因其世代居住于扬州,故他又自称扬州人;朱自清幼年在私塾读书,深受中国传统文化的影响。

1916年考入北京大学预科,翌年,升入本科哲学系,于1920年修完课程提前毕业;

1925年,朱自清任清华大学中文系教授,开始从事文学研究,创作方面则转以散文为主。

1931年8月,朱自清留学英国后又漫游欧洲五国。

1932年7月回国,任清华大学中国文学系主任

1948年8月24日,朱自清逝于严重的胃病

朱自走上文学道路,最初以诗歌闻名。

1922年与叶圣陶共同孕育五四以后的第一家诗刊《诗》。

1923年朱自清发表了抒情长诗《毁灭》.被誉为新诗中的《离骚》和《七发》;

1924年,诗和散文集《踪迹》出版。

他的诗或热切地追求光明,憧憬未来,或有力地抨击黑暗的世界,揭露血泪的人生,洋溢着反帝反封建的革命精神,是初期新诗中难得的作品。

1925年,朱自清任清华大学中文系教授,开始从事文学研究,创作方面则转以散文为主。

1928年第一本散文集《背影》出版

主要作品有《踪迹》、《欧游杂记》、《你我》、《精读指导举隅》、《国文教学》、《诗言志辨》、《新诗杂话》、《标准与尺度》、《论雅俗共赏》。

抗战胜利后,仍在清华大学任教,并积极支持反对国民党独裁统治的学生运动。

1947年,朱自清在《十三教授宣言》上签名。抗议当局任意逮捕群众。

1948年6月,在京参加了反对美国扶持日本的游行,并在《抗议美国扶日政策并拒绝领取美国面粉宣言》上签名;

1948年8月20日,因贫病在北平逝世

始终保持着一个正直的爱国知识分子的高尚气节和可贵情操。

朱自清塑像

创作背景

1927年4月12日,以蒋介石为首的国民党新右派在上海发动反对国民党左派和共产党的武装政变,大肆屠杀共产党员、国民党左派及革命群众。

中国大革命受到严重的摧残,这是大革命从胜利走向失败的转折点。同时也宣告国共两党第一次合作失败。

经过四一二政变,国民党基层组织基本瘫痪,共产党在群众中的影响迅速扩大,经历了深刻的锻炼和严峻的考验,共产党初步积累了反正两方面的经验,为领导中国人民把斗争推向新的更高的阶段准备了条件。

创作背景

1927年7月15日七·一五反革命政变爆发。

在中华民国政府进行北伐(1926年至1928年)时,原先采取“联俄容共”的方针,与中国共产党合作。但在北伐期间,国民政府内部就容纳共产党与否的问题,于1927年分成南京(蒋中正等领导)及武汉(汪精卫等领导)两政府。

武汉方面最初仍主张容共,但汪精卫乃于7月15日当日,在武汉召集会议,宣布停止与中国共产党的合作。至此第一次国共合作正式结束。

创作背景

《荷塘月色》写于1927年7月,作者在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。这一年中国接连发生了412和715反革命大屠杀,白色恐怖笼罩着中国大地。

朱自清是在五四中涌现出来的知识分子,他信奉民主主义,富有正义感和同情心,可又与时代斗争的旋涡保持一定的距离。

他只是一个民主型的战士,虽不满现实,可又缺乏信心和勇气去抗争,只能努力使自己暂时忘却现实中的一切,结果又无法忘却。作者这种矛盾的情绪,是一种难以言传的微妙幽深的情绪。

靠什么言传呢?靠写景,传朦胧的淡淡的哀愁与喜悦之情,使我们沉浸在一种苍茫、淡雅、如诗如画、如梦如幻的朦胧美之中。

重点字词:

袅娜( ) 霎( )时 独处( )

蓊蓊( )郁郁

倩( )影 踱( )步

脉脉( )

薄 ( )薄

煤屑( ) 敛裾( ) 曲曲( )折折

弥( )望 乘( )凉 酣( )眠

斑( )驳

nuó

shà

chǔ

wěng

bān

xiè

jū

qū

mí

hān

qiàn

duó

mò

媛( )

Yuàn:美女;yuán:美好

chéng

bó

课文分析

“心里颇不宁静”

一(1—3)

二(4—6)

漫步荷塘

月色下的荷塘

荷塘上的月色

荷塘四周月色

夜赏缘起

回到现实

荷塘月色图

“另有一番样子”

水墨荷叶图

光影素淡图

蝉唱蛙鼓图

“到底惦着江南”

三(7—10)

问题探究

怎样理解“这几天心理颇不宁静”?

对4.12反政变的愤懑;

思乡之情,结尾 “这令我到底惦着江南了”;

资产阶级知识分子面对人生十字路口而产生的苦闷彷徨;

家庭生活的不和谐;

……

没有惟一答案。一首耐读的朦胧诗。

“我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处。”是不是矛盾?

重点是 “冷静”和“独处”。

用平时的热闹来反衬现在的冷静,

用平时的群居来反衬现在的独处。

因为接下来后面有一句“这是独处的妙处”。

怎样理解 “白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。”

排除烦闷的心情来到荷塘,进入了“另一个世界”。

作者成了一个“自由的人”。

作者内心所渴望而在现实达不到的。

越是超脱越是自由,便越显出作者在现实中的苦闷。

“我且受用这无边的荷香月色好了”表达了怎样的思想感情?

1,在行文上,这是一个过渡句,提挈下文重笔写荷塘月色。

2,暂得自由,放松,沉浸。

独处 + 自然 = 独一无二的荷塘。

没有陷入哀愁的泥淖。他要追寻美,反映了不满现实而又幻想超脱现实的心态。

月色下的荷塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

舞女的裙

明珠,星星

飘渺的歌声

凝碧的波痕

观察顺序:由远及近,自上而下

比得巧,

比得 美

水墨荷叶图

“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙”,为什么作者要用裙来比喻叶子呢?

荷叶和舞女的裙子都很柔美。舞女的裙,有一种舒展、旋转的动感,很美。

荷叶本来是静的,但作者想像它是动的,是舞女的裙。

思考:以下两个句子有何特点?

塘中的月色并不均匀,但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上凑着的名曲。

微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼渺茫的歌声似的。

修辞手法

两种感觉的相通,使用了“通感” 的修辞方法。

相通

时断时续,隐隐约约

和谐

相通

通感:

人们在描述客观事物给人的感受时,依据生活的逻辑,把听觉、视觉、嗅觉、味觉和触觉等沟通起来,凭借各种感觉的相通,互相映照,互相补充,从而具体表达感受,以增强语言艺术感染力的修辞方法。

荷塘上的月色

月光

素淡朦胧

月影

参差斑驳

如流水泻在叶子上

流动之美

像画在荷叶上

倩影之美

光影素淡图

为什么说“泻”“浮”二字点活了月光和雾气呢?可否用“照”替代“泻”,用“漂”替代“浮”呢?

月光如流水一般,静静地 在这一片叶子和花上。

薄薄的青雾 起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

“泻”的范围广,与“流水“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得生动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水” 相照应,有点呆板,显得不灵泛。

结论

荷塘四周月色

树:

远山:

小路灯:

蝉声蛙声:

一团烟雾

隐隐约约

没精打采

热热闹闹

蝉唱蛙鼓图

课文结构

就是文中画龙点睛、揭示全篇旨趣的关键语句。文眼有时出现在篇首,那么后面必有照应;有时出现在篇末,卒章显志,那么前面必有伏笔;出现在篇中,前有伏笔,后有照应。文眼一般在议论、抒情的语句里。

文眼:

例如:“这几天心里颇不宁静。”

文眼作用

结构上,提纲挈领,总起全文。

内容上,为全文定下了浓重的抒情基调。

是全篇的“文眼’,奠定了全篇的感情基调。因为从一开篇,作者就给整篇文章笼上了一层淡淡的哀愁,这是作者对严酷现实的不满和苦闷心情的写照。因此,他“忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。”这说明作者夜游荷塘,目的是使“颇不宁静”的心情宁静下来。

(1)“这几天心里颇不宁静”在文中有什么作用?

(3)“但热闹是它们的,我什么也没有”作者为什么情感发生了变化?

“但”字笔锋陡转,蝉蛙的热闹”也不能感染作者,依然难以摆脱绵绵的愁绪,照应了文眼“颇不宁静”。

(4)“这令我到底惦着江南了”这句话有什么含义?

????????“忽然想起采莲的事情来了”这一句承上文,文章由此放开去,联想到古代诗词对采莲的描绘,然后再收回到眼前,发出“只不见一些流水的影子,是不行”的缺憾。由此极自然地牵动出“这令我到底惦着江南了”这种思乡的哀愁,这种乡愁正是当时作者苦闷矛盾心情在作者当时苦闷矛盾心情在作品中的投影,表达了作者内心的不平和对光明美好生活的憧憬。

作者在这一片荷塘月色完全找到了心灵的宁静吗?从哪里可以看出?

没有。

1,看“我且受用这无边的荷香月色好了”中的“且”字;

2,当他耳边传来“树上的蝉声和水里的蛙声”时,他便发出了“热闹是他们的,我什么也没有”的感叹;

3,“这到底令我惦着江南了”,一直到“猛一抬头,不觉已是自己的门前”,作者便从梦幻般的“另一世界”回到了依然令人苦闷的现实。

4,这些都能说明,这安宁只是暂时的,因为,现实是很难改变的,因此,作者心灵深处的惆怅是难以排遣的。

总结

由此,我们不难把握作者感情的脉博:在现实中(心里颇不宁静)的作者无法排遣心中的苦闷,因而要寻找感情的寄托。作者才夜游荷塘,去寻找宁静。在自然环境的美丽和理想生活的憧憬中作者找到了宁静,但这是暂时的宁静,当作者回到家门,又回到了现实,心中的烦恼依旧。所以,作者极力描绘了自然的美丽和古代社会的自由快乐,是借以抒发对现实的不满,漫步荷塘是为了排遣在理想与现实的对撞中矛盾的苦闷之情。可概括如下:颇不宁静——淡淡的忧愁——淡淡的喜悦——淡淡的忧愁——思乡愁——不宁静。

修辞手法:通感

通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

举例:

(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

(嗅觉转为听觉)

(视觉转为听觉)

作者如何描寫荷塘小路的景物?這樣的描寫表達了什麼?

問題與討論

答:

幽僻的路,蓊蓊鬱鬱的樹,淡淡的月光,呈現一片寂靜,以這些描述回應首段受到壓抑之後得到寬解的喜悅。但寂靜之後呢?世界還是不平靜,所以,哀愁依然未去啊!

八、你認為疊字疊詞在本文中功用為何?

問題與討論

答:

1.使節奏明快

2.使韻律更為協調

3.表現豐富的音樂美

4.增強藝術表現力

九、「今晚若有採蓮人,這兒的蓮花也算得『過人頭』了;只不見一些流水的影子,是不行的。這令我到底惦著江南

了。」一句中,作者何以會突然的惦著江南呢?

問題與討論

答:

作者借「惦著江南」的思念,發洩對現實不滿與今非昔比的感慨。

思 考

在文章中,作者的思想情感有没有变化?如果有,请找出相关的句子,总结变化的过程。

讨 论:

从文章中我们能看出作者的情感基调是喜悦的还是哀愁的?为什么?

关于本文的主旨有如下几种说法,你赞成哪一种?说出自己的理由。

众说纷纭:《荷塘月色》的思想内容

不满现实向往光明 李国平

苦闷彷徨与寂寞 吴周文

内心矛盾与冲突 钱理群

彷徨苦闷却无不满 程 翔

有浓浓的哀愁 姚效先

不消沉,无哀愁 吴海发

这篇散文以“我”夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写起,到“推门进去”收尾。在夜游荷塘的过程中,作者时而缓步前行,时而停立凝想,一路上把荷塘周围环境、荷塘、荷叶和荷花、月光以及远远近近的树木、山色,陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着他一路去观赏、领略“这无边的荷香月色”。

这篇散文委婉细腻地描写了荷塘月色的恬静朦胧,抒发了作者不满黑暗现实,向往自由光明的感情,同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

——李国平《 <荷塘月色>讲解》

l???????? 不满现实向往光明

l???????? 苦闷彷徨与寂寞

朱自清在这篇散文中,一方面表现诗人在形势剧变与政治重压下的苦闷、彷徨和寂寞的情绪,另一个主要的方面,又抒写诗人对黑暗现实的不满和不肯与之妥协的态度,以及对于未来美好前景的幻想与追求。因此月下“荷塘”,映照着诗人心灵种种复杂情感的光影,使我们依稀看到诗人在痛苦中无力挣扎、在幻灭中茫然追求的形象。

——吴周文 《谈<荷>》

l???????? 内心矛盾与冲突

朱自清这类自由主义知识分子既反感于国民党的“反革命”,又对共产党的“革命”心怀疑惧,就不能不陷入不知“那里走”的“惶惶然”中——朱自清的“不平静”实源于此。……他们试图“躲到学术研究中”,既是“避难”,又在与“政治”保持距离中维护知识分子的相对独立。在某种意义上,“荷塘月色”(宁静的大自然)的“梦”也正是朱自清们的精神避难所。

既神往于个人的自由世界,又为此感到不安与自谴,这内在矛盾构成了朱自清内心“不平静”的另一个侧面;在《荷塘月色》里就外化为“荷塘月色”与“江南采莲图”两幅画图,在“冷”与“热”、“静”与“动”的强烈对比、相互颠覆中,写尽了这一代自由主义知识分子的内心矛盾与冲突。

——钱理群 《 关于朱自清的“不平静”》

l???????? 彷徨苦闷却无不满

《荷塘月色》的主题是:表现了二十年代末,小资产阶级知识分子的朱自清面对人生的十字路口而产生的彷徨、苦闷的思想感情。

他对当时的社会缺乏深刻的认识,想去认识却不能认清形成的矛盾。二三十年代的知识分子都曾在漫漫的长夜中摸索过,探求过,苦闷过,即使鲁迅这样伟大的作家也一度彷徨而不知路在何方。因此,朱自清先生的苦闷是有代表性的,我们不能因为他对国民党抱有幻想而责备他,也不能因他没有参加无产阶级队伍而认为他缺乏勇气,那就不是历史唯物主义了。当然,我们也没有必要硬说朱自清对蒋介石不满才写《荷塘月色》的,有人说本文表现了作者向往光明,追求进步,则更是牵强附会了。

——程翔《<荷>主题探》

l???????? 有浓浓的哀愁

我们只要想一想文章的第一段,“这几天心里颇不宁静……”便会自然而然地体会出作者有许多无法排遣的烦闷,他在那夜深人静的时候,离开自己的妻儿,来到这“日日走过的”,在“没有月光的晚上”,显得“阴森森的,有些怕人”的荷塘,完全不是有闲阶级的寻欢作乐,也完全不是骚人墨客的吟风弄月,这里面没有“幻想超脱现实”者的雅兴,也没有一般学者、教授“难得偷来片刻逍遥”的闲情。

我们应该努力去体会作者郁结的烦闷和满怀愁绪无处诉说的苦衷,把偶然写到的闲情看作是苦情的反衬,才符合文章的实际,才能真正领会作者的写作意图。

——姚效先 《<荷>有浓浓的哀愁》

l???????? 不消沉 无哀愁

这里流露了爱国知识分子热爱祖国山河的热烈情怀,……这种感情流露在“独裁代替民主”的逆转时代,更使人觉得诗人对未来充满希望,并不消沉,并无什么“哀愁”。同时,也流露了诗人洁身自好、不愿同流合污的高洁品性。

如果说诗人心中真有维系着时代命运的“哀愁”,哪会有心去欣赏多情、缠绵的采莲歌呢?哪会去“惦着江南”的采莲歌呢?哪会引起广及大江南北的美好想象呢?

《荷塘月色》的灵魂,不是诗人的“淡淡的喜悦当中夹杂着淡淡的哀愁”,而是诗人的热爱祖国山水的爱国情思和诗人洁身自好、不愿同流合污的高洁品性。

——吴海发《荷》中有哀愁吗