语文人教版必修三第5课《杜甫诗三首》课件 (共72张PPT)

文档属性

| 名称 | 语文人教版必修三第5课《杜甫诗三首》课件 (共72张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2019-11-20 19:23:58 | ||

图片预览

文档简介

(共72张PPT)

杜甫诗三首

——诗圣的家国情怀

杜甫 ( 七一二 —— 七七○ )

家世:

杜预······杜审言 ——杜闲 ——杜甫

籍贯:

长安(西安)—襄阳(湖北襄樊)—河南巩县

杜甫简介

才华:

七龄思即壮,开口咏凤凰。

诗是吾家事,人传世上情。

抱负:

会当凌绝顶,一览众山小。

致君尧舜上,再使风俗淳。

杜甫简介

历程:

一、少年时期:生活安适,才华初显

二、南北漫游:增长见识,交接友朋

三、困守长安:干谒权贵,积极求仕

四、安史之乱:身遭离乱,同情百姓

五、避乱秦陇:生活艰苦,居无定所

六、两川流寓:生活平静,心系中原

七、东下荆楚:展转流离,凄凉辞世

杜甫简介

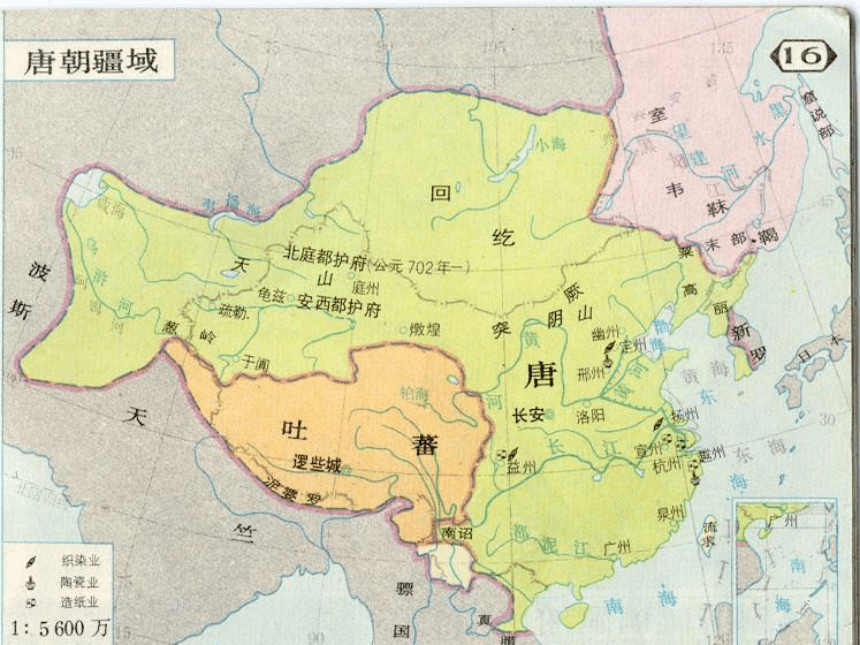

杜甫晚年的流离生活

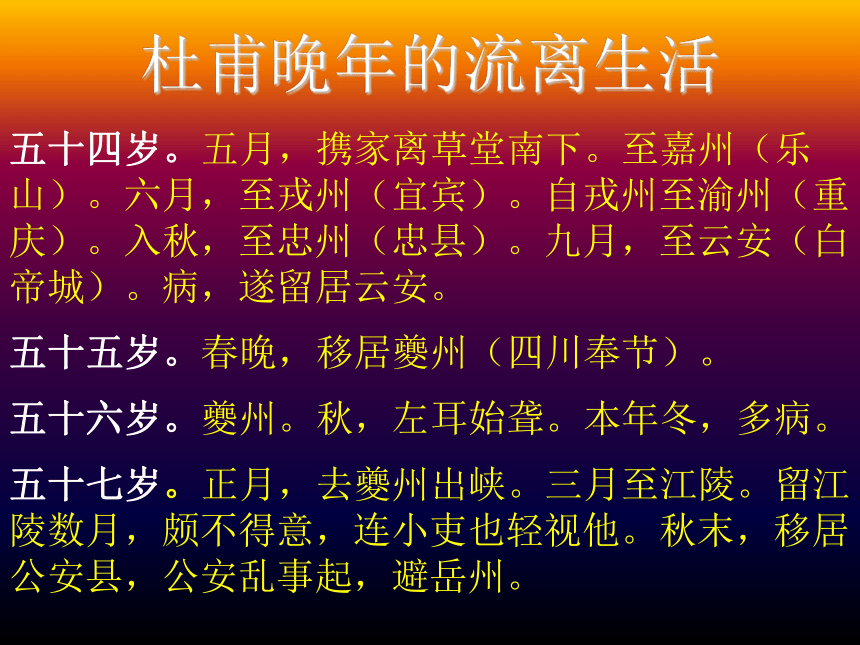

五十四岁。五月,携家离草堂南下。至嘉州(乐山)。六月,至戎州(宜宾)。自戎州至渝州(重庆)。入秋,至忠州(忠县)。九月,至云安(白帝城)。病,遂留居云安。

五十五岁。春晚,移居夔州(四川奉节)。

五十六岁。夔州。秋,左耳始聋。本年冬,多病。

五十七岁。正月,去夔州出峡。三月至江陵。留江陵数月,颇不得意,连小吏也轻视他。秋末,移居公安县,公安乱事起,避岳州。

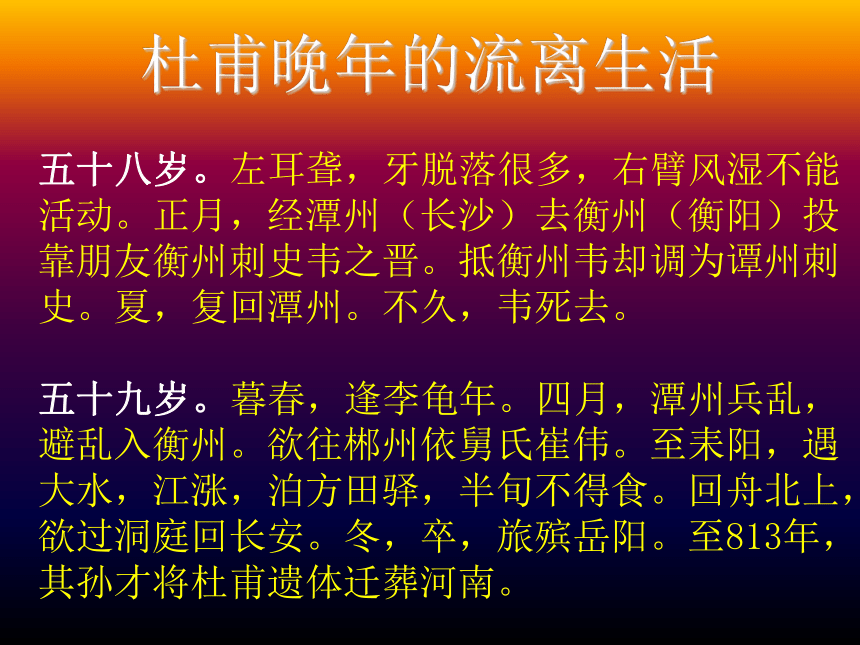

五十八岁。左耳聋,牙脱落很多,右臂风湿不能活动。正月,经潭州(长沙)去衡州(衡阳)投靠朋友衡州刺史韦之晋。抵衡州韦却调为谭州刺史。夏,复回潭州。不久,韦死去。

五十九岁。暮春,逢李龟年。四月,潭州兵乱,避乱入衡州。欲往郴州依舅氏崔伟。至耒阳,遇大水,江涨,泊方田驿,半旬不得食。回舟北上,欲过洞庭回长安。冬,卒,旅殡岳阳。至813年,其孙才将杜甫遗体迁葬河南。

杜甫晚年的流离生活

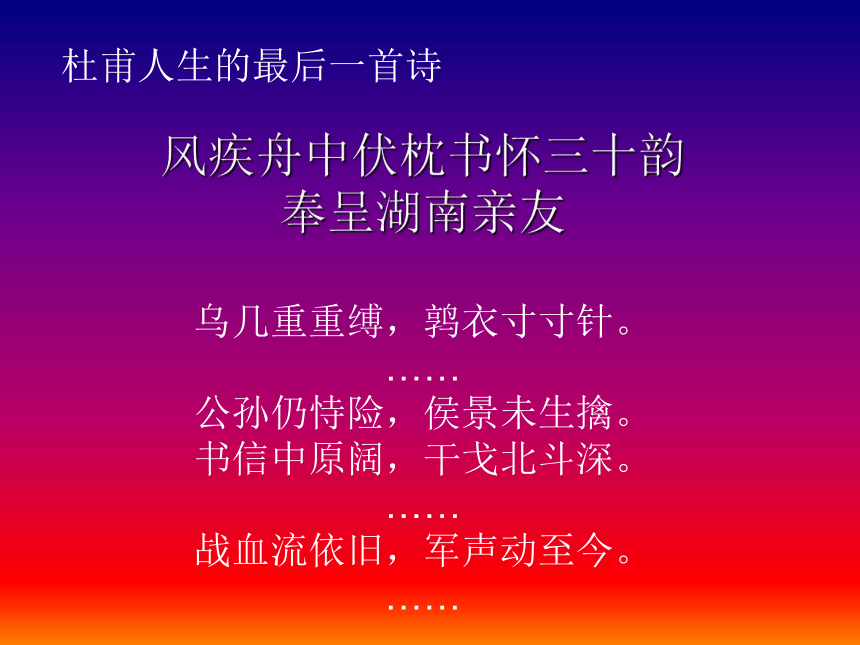

风疾舟中伏枕书怀三十韵

奉呈湖南亲友

乌几重重缚,鹑衣寸寸针。

……

公孙仍恃险,侯景未生擒。

书信中原阔,干戈北斗深。

……

战血流依旧,军声动至今。

……

杜甫人生的最后一首诗

杜甫(712—770)字子美。自称少陵野老,河南巩县人。伟大的现实主义诗人,被称为“诗圣”。唐肃宗时,官左拾遗。后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎。故后世又称他杜拾遗、杜工部。诗歌风格“沉郁顿挫、慷慨悲凉”。其诗显示了唐由盛转衰的历史过程,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被称为“诗史”。

杜甫一生写了许多诗,现存一千四百多首,收集在《杜工部集》里。以古体、律诗见长,风格多样,而以沉郁顿挫为主。

代表作品有“三吏”(《石壕吏》《潼关吏》《新安吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)、《丽人行》《兵车行》《茅屋为秋风所破歌》《自京赴奉先县咏怀五百字》《春望》《蜀相》《秋兴八首》《登高》等。

律诗发源于南朝,成熟于中晚唐时期。律诗要求诗句字数整齐划一,格律非常严谨,在句数、字数、押韵、平仄、对仗各方面都有严格规定:

1、句数:每首限定八句(超过则称排律或长律)

2、字数:五律全首共40字;七律全首共56字。

3、押韵:押平声韵,一韵到底,中间不得换韵。

4、平仄:每句的平仄都有规定。

5、对仗:每首中必须有对仗联。

各联名称:

第一联称“首联”(或起联)

第二联称“颔(hàn)联”

第三联称“颈联”

第四联称“尾联”(或结联)

律诗知识

秋兴八首(其一)

在寓居夔州两个年头里,杜甫时年五十五岁,已处在人生之秋,眼看晚年多病,知交零落,壮志难酬,心境非常寂寞、抑郁。当此秋风萧瑟之时,不免触景生情,感发诗兴,故曰《秋兴》。

《秋兴》,即因秋感兴(触景生情),是他旅居夔州时写下的一组诗,共有八首,“玉露凋伤枫树林”是其中的第一首。

创作背景

当时安史之乱虽然结束,但李唐王朝仍然面临北方军阀重新割据的危险,另外,唐朝与吐蕃在剑南川西的战争也接连不断,《秋兴八首》就是在国家仍然动荡不安,诗人依旧客居他乡背景下写成的。

参考译文:

枫树在深秋露水的侵蚀下逐渐凋零、残伤,巫山和巫峡也笼罩在萧瑟阴森的迷雾中。

巫峡里面波浪滔天,上空的乌云则像是要压到地面上来似的,天地一片阴沉。

花开花落已两载,看着盛开的花,想到两年未曾回家,就不免伤心落泪。小船还系在岸边,虽然我不能东归,飘零在外的我,心却长系故园。

又在赶制冬天御寒的衣服了,白帝城上捣制寒衣的砧声一阵紧似一阵。看来又一年过去了,我对故乡的思念也愈加凝重,愈加深沉……

自主学习,合作探究

1、首联描绘了哪些意象?这些意象有怎样的特点?表达了作者怎样的情感?

2、颔联描绘了怎样的秋景,有什么象征意义?

3、颈联描绘了怎样的诗人形象?

4、尾联集中描写了一件什么事,蕴含了诗人怎样的情感?

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

描绘了哪些意象?这些意象有怎样的特点?表达了作者怎样的情感?

玉露 枫树林 巫山巫峡

诗人身在夔州,眼见得白露使漫山遍野的枫林凋落衰败,秋色已经很深。巫山巫峡呈现出一片萧瑟阴森的景象。两岸的高山、深谷之间的江水,从高到低,从天到地,从山到水,眼前所有的一切都已经被萧森的秋意笼罩无余了。这个广角镜头,定下了全诗整体的基调。

(清冷) (凋伤) (气萧森)

凋伤、萧森——给意境笼罩着败落景象,气氛阴沉,定下全诗悲凉的感情基调。首联状秋季破败阴沉之景,衬作者低沉心境。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

颔联描绘了怎样的秋景,有什么象征意义?

描绘了波浪滔天、风云遍地,天上地下,山上山下,到处是惊涛骇浪的萧条、阴晦、不见天日的秋景。

江涛在地而曰“兼天”,风云在天而曰“接地”。“兼天涌”写出了波浪汹涌动荡之感,“接地阴”写出了风云阴沉压抑之感。

秋天萧森的气息充塞于巫山巫峡中,江上波涛滚滚,不平静,塞上风云变幻,也是不平静。诗人眼中整个天地都处于动荡不安,萧条隐晦当中。诗人心中所思的是唐朝整个江山都陷入了战乱,风起云涌。诗人的这种极度不安和郁闷不平,正象征了国势的危急。

骇浪滔天,暗喻了时局的动荡不安和心潮的翻卷不息;阴云遍地,又象征着国家命运的光景暗淡和作者心情的阴沉郁闷。从中流露出忧国忧民的愁绪。

因此,这两句既是写景,又是写事,又暗含感情,意蕴丰富。触景生情,抒发感慨,情因景而显,景因情而深。

(小结) 开篇四句以极为酣畅的笔墨,描绘出了一幅壮阔的巫山巫峡秋色图。图中既有经霜露而凋伤的红枫林,又有峰峦高耸、江险涛急、恶浪凌空、气象萧森的巫山巫峡,还有充塞于整个空间且与地阴相接的塞上风云。诗人正是利用这个特定背景来烘托自己凄清哀怨的忧国伤时的情怀。(衬托、以哀景衬哀情)

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

这一联是全篇诗意所在。

两开——实乃双关,既指菊开两度,又指泪流两回,见丛菊而流泪,去年如此,今年又如此,足见心情的凄伤。

故园心——实即思念长安之心。

系——亦双关:孤舟停泊,舟系于岸;心念长安,系于故园。

秋菊两度盛开,使我再次洒下往日流过的眼泪;一叶孤舟靠岸系绳,始终都牵动着我的故园之思。

颈联描绘了怎样的诗人形象?

一个长年漂泊在外,有家难归,眼见菊花两度开放,却只能寄身孤舟、幽思不已、泪如泉涌的诗人形象。

面对夔州萧森的秋日山水,忧国伤时之情不禁油然而生。

想起昔日在长安的旧事,不禁老泪纵横。他的心是和“故园”、长安紧紧连在一起的。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

尾联集中描写了一件什么事,蕴含了怎样的情感?

我们先看看类似的诗句:

李白的《子夜吴歌·秋歌》:

长安一片月,万户捣衣声。

秋风吹不尽,总是玉关情。

何日平胡虏,良人罢远征。

每到秋天,家人要为远方的游子或征人制作寒衣。因而月下捣衣,风送砧声这种境界,最易触动游子的羁旅无依的伤感和强烈的思乡之情。而导致诗人有家不能归的,正是常年的战乱。此处也更能表达出杜甫对社会的动荡以及国家前途命运的忧虑之情。

尾联描写了城内处处都在赶裁新衣,表达了作者羁留之苦,故园之思,家国之忧。

小结

首联寄寓老大伤悲、凄苦落寞的情怀。颔联暗寓了时局的动荡不安和心潮的翻卷不息;阴云盖地,又象征着国家命运的光景暗淡和作者心情的阴沉郁闷。颈联表现出思乡之情的深沉浓烈和欲归不得的无奈与凄伤。尾联表现了游子无家可归之惆怅凄凉。

小结

这是一篇随物兴感、触景生情之作。

诗人由深秋的衰残景象和阴沉气氛感发情怀,抒写了因战乱而常年流落他乡、不能东归中原的悲哀和对干戈不息、国家前途未卜的担忧。

诗人不仅是悲自然之秋,更是悲人生之秋和国运衰落之秋,充溢着苍凉的身世之感和家国之秋。

导入新课:

昭君出塞、身死异国的悲剧是历代文人常常咏叹的题材。从西晋的石崇开始,到南北朝的鲍照、庾信再到唐代的李白、杜甫、白居易,都写过咏昭君的诗,其中杜甫的《咏怀古迹(其三)》最为深刻感人,并被誉为咏昭君诗之绝唱。尽管柔柔弱弱的王昭君,没有叱咤风云,没有威风凛凛,然而诗歌那苍凉悲壮的意境,仍能使我们强烈地感受到那段凄婉哀怨的历史。今天,就让我们一起去追溯历史,走进杜甫的《咏怀古迹》,感受王昭君这一形象永恒的艺术魅力。

《咏怀古迹》五首简介

从诗歌题材来看,这是一组咏史怀古诗,所谓咏史怀古,就是借古人古迹或历史事件抒发个人情怀的诗歌,常以述古、怀古、览古、感古、古兴、读史、咏史等为题,常见手法为用典、对比、烘托、借古抒怀等。情感一般是以借古抒怀,借古喻今/讽今/伤今或感叹历史兴衰变化为主。杜甫在夔州所做的这一组七言律诗《咏史怀古》,共五首,每首各咏一人一事。

1.诗体:一组七言律诗,共五首;

2.内容:缅怀庾信、宋玉、王昭君、刘备、

诸葛亮;

3.主旨:借古迹古人抒发自己的心怀。

昭君的故事

汉元帝按图召幸宫人,宫人都贿赂画工。而昭君自恃貌美,不肯向画工毛延寿行贿,因故被丑化,不得皇帝召见。后汉与匈奴和亲,令昭君远嫁匈奴呼韩邪单于,等到临行时,元帝才知其美貌天下无双,悔不当初,传说元帝后来因此杀了很多画工。王昭君孤独地离开汉宫,远嫁到北方大漠之地,就再没回来。《后汉书·南匈奴传》载,呼韩邪单于死,昭君曾上书求归,成帝令从胡俗,不许,昭君终死于匈奴。

读课文,注意朗读的感情和节奏

hè

群山/万壑/赴/荆门,生长/明妃/尚/有村。

shuò zhǒng

一去/紫台/连/朔漠,独留/青冢/向/黄昏。

xǐng

画图/省识/春风/面,环珮/空归/夜月/魂。

千载/琵琶/作/胡语,分明/怨恨/曲中/论。

感知诗意

千山万壑逶迤不断奔赴荆门山,

这里遗留有生长明妃的香溪村。

一别汉宫便与北方荒漠连一起,

最后只留下青冢向着漠漠黄昏。

画工曾经辨识昭君美丽的面容,

(却因一己私欲致使昭君嫁匈奴)

只有死后魂灵徒然在月夜归来。

千年以来琵琶弹奏的胡地乐曲,

还分明倾诉着她内心的怨恨情。

诗句赏析

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

起句一个“赴”字, 用拟人的手法,表达出群山奔赴荆门的气势,把迤逦不绝的千山万壑陡然间写活了,突出了三峡山势的雄奇壮丽。

【思考】

诗的开头为什么要写昭君的出生地?

明代评论家胡震亨认为,这么气象雄伟的起句,只有用在生长英雄的地方才适当,用在昭君村上是不适合、不协调的。你同意这种看法吗?

交代王昭君的出生地,为下面她嫁到殊方异域,远离故土和她的思乡怨恨埋下伏笔。

清人吴瞻泰认为:诗人就是要借高大山川的雄伟气象来烘托、抬高昭君这个“窈窕红颜”,要把她写得惊天动地。可见,作者在此是从咏江山之奇绝引出咏佳人之奇美。

不同意。常言道:地灵人杰,正是因为有了如此雄奇的山水,钟灵毓秀(美好的自然环境产生优秀的人物。毓:养育),才孕育出昭君这样美貌的、不平凡的女子。

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。

该联写昭君远嫁异域荒漠的悲凉。对仗十分工整,“一去”对“独留”,“紫台”对“青冢”。当初独自离开富丽繁华的故都,最后又独自葬在那荒凉冷落的大漠之上。并且运用对比,令人感叹。这一去一留,一生一死,反差强烈,把昭君的寥落、孤寂,刻画的入骨三分!

“朔漠”与“黄昏”的意境渲染,“黄昏”一词在这里,也不仅是指时间,似乎更是指空间了,它指的是那和无边的大漠连在一起的、笼罩四野的漠漠无边的黄昏天幕。营造出浓浓的悲凉萧瑟的氛围,透出了强烈的悲剧色彩。

【思考】“一去紫台连朔漠”写昭君由汉宫到匈奴的行程;“独留青冢向黄昏”写昭君坟上长出青草,它仿佛告诉人们,昭君虽死而故国之思犹在——她依然向往着自己生长的地方。因此,这首诗的主题落在“怨恨”二字。哪个短语是怨的开始?哪个短语是怨的终结?

答:怨的开始:“一去”二字;

怨的终结:“独留”两字。

画图省识春风面,环珮空归月夜魂。

揭示了昭君悲剧的根源。汉元帝只看画图不看真人的昏庸,造成了昭君抱恨天涯,葬身异域的悲苦命运。

“春风面”、“月夜魂”,生前的青春美貌和死后的月下幽魂形成鲜明的对比。“月夜”二字则传神地渲染出魂归时凄凉清冷的环境气氛。

“空归”一词,突出昭君遗恨之深,并寄寓诗人深深的同情:斯人已逝,生前已经错过知遇的机会,死后魂魄归来也是枉然。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

“怨恨”两字点明全篇主旨。千百年来,千载以来,琵琶弹出的都是胡地之音;昭君虽死,其怨难平,琵琶曲中倾诉的分明是她的满腔怨恨。读到这里,我们的耳边好像又响起了那深沉、幽怨的琵琶声!

思考:“怨恨”是诗眼,那么我们归纳一下昭君都怨恨什么。

画师无耻

皇帝昏庸

远嫁异邦

不能归乡

独葬他乡

思考:从下面诗句概括出王昭君的形象。

画图省识春风面

独留青冢向黄昏

环佩空归夜月魂

分明怨恨曲中论

美丽

孤独

思乡

怨恨

杜甫一生,济世之志甚高,但终其身,也未得一展抱负。唐玄宗天宝五年(746年),西入长安,进去无门,羁留十年,才做了个看管兵甲器杖的小官。安史之乱爆发,他流亡颠沛,竟为叛军所俘;脱险后,投奔唐肃宗,任左拾遗。不久因上疏救宰相房琯触怒唐肃宗,受排挤被贬为华州司功参军。自己一片赤诚,尽忠进谏,皇帝却不分忠佞,无辜贬斥自己。终于郁郁辞官,漂泊西南。

你能从杜甫的人生经历中看出他和昭君有何相似之处吗?

昭 君

绝代佳人,入宫见妒

画图省识,远离汉宫

身死异国,环珮空归

(千载之怨)

诗 人

才华横溢, 入朝见妒

皇上不分忠佞,

无辜遭贬,怀才不遇

漂泊西南,有家难归

(深沉怨恨)

思考:本诗既是“咏怀古迹”,当然就不是单纯地刻画出一个昭君,那么,咏叹王昭君其人其事,寄寓了诗人杜甫怎样的情感呢?

诗人的寄托

诗人在此时深深怀念昭君不是偶然的,他的遭遇跟昭君太相似了:昭君入宫见妒,他入朝见妒;昭君“一去紫台连朔漠”,他“飘泊西南天地间”(《咏怀古迹·其一》);昭君思念故土,魂魄月夜归来;他思念长安,“每依北斗望京华”(《秋兴·其二》)。更何况这一年他已有55岁了,“美人迟暮”之感与日俱增,但他不敢怨君,所以借王昭君之事抒写自己的悲愤。

二人的遭遇、经历、处境,无处不相似。昭君的不幸, 正是杜甫的不幸; 昭君的怨, 正是杜甫的怨。作者在怀古伤己,在抒写昭君的怨情中,寄寓自己的身世之慨。在表达昭君千载之怨的同时也在暗中表达自己的深沉怨恨。悲叹感慨自己怀经天纬地之才,有匡扶社稷之心却不受大唐君主重用,想怨而不敢怨,同时又身处乱世飘泊他乡,思归而不得的深切怀乡之感。

诗的主旨

艺术技巧

1.借古讽今,怀古伤己。

2.对比鲜明,对仗工稳。

方法指导——鉴赏咏史诗步骤

步骤一:弄清史实

了解所描写的古人、往事的内容意义。

步骤二:联系背景

明确诗人为何要写这段往事或这个古人。

步骤三:体悟情感

作者在诗中表现出什么样的态度,借古人、往事表达了什么主旨。

步骤四:分析技巧

这种态度运用什么方法来表达。

诗人杜甫的人生及志向

思想核心是儒家的仁政思想

宏伟抱负是“致君尧舜上,再使风俗淳”

他一生心系苍生,胸怀国事。年轻时曾有“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情壮志,但一生的经历却充满艰难坎坷:

1.曾有“朝叩富儿门,暮随肥马尘。残羹与冷炙,处处潜悲辛”的10年忍辱和辛酸的经历。

2.曾有举家吃草度日,幼儿因饿而夭折的大悲痛。

3.一生中最重要的经历就是“安史之乱”,并因之流亡了四年。

4.曾有被叛军扣留9个月受尽侮辱的经历。

5.曾有从叛军营里逃出,由于直谏而被贬的经历。

6.晚年,杜甫在成都凭借很难遮风挡雨的一草堂安居,漂泊他乡11年,生活只能靠朋友的救济。

7.58岁时,客死舟中,一生坎坷。

初读诗歌,找到带有诗人情感的词语

“悲秋”“艰难”

“苦恨”“潦倒”

让我们带着“悲”“苦恨”的情感再次诵读……

品鉴诗歌

首联、颔联都写了哪些景物?分别有什么特点?

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

风、天、猿啸、渚、沙、鸟、落木、长江

急、高、哀、 清、白、飞、无边、不尽

萧萧、滚滚

每一种景物都夹杂在这特定的环境下富有特别的意义。既有耳闻又有有目见,使人感到“悲哀”。

这些景物给人

造成什么感觉?

急风——凛冽、冷(心灵的)

高天——人渺小、孤单

哀猿——悲凉

飞鸟——形只影单、漂泊无依

渚清沙白——冷清和凄凉

落木萧萧——迟暮、肃杀

不尽长江——韶光易逝、壮志未酬

既雄浑高远,

又肃杀凄凉

颈联 万里悲秋常做客,百年多病独登台

万(里) ——离家万里,漂泊路途之远;

常(作客)——离国别家,流浪他乡的时间之久;

多(病) ——感叹年老多病,精神疲惫不堪;

独(登台)——感叹独自登台,孤苦无依,万分凄凉

尾联 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯

如霜的两鬓,失意颓唐得连心爱的薄酒也不想去沾了的意绪,就会有些直接的感知,他苦而痛,内心百结不解,忧虑如焚。

思考:尾联中“艰难”、“潦倒”二词形容的是国家还是个人?“苦恨”二字如何理解?这一联表现了作者怎样的思想境界?

“艰难”国事艰难,也可以指人生艰难。对于杜甫来说,个人的命运是和国事密切相连的。是受儒家思想影响很深的人,忠君爱国、关心民生疾苦是他的思想的核心。而此时安史之乱已经过去四年,可是国家仍然动荡不安,这对于杜甫来说是极其悲痛(“苦恨”)的事情!无论他如何穷困潦倒都会心系天下,为国担忧!

俄国别林斯基说过:“任何一个伟大的诗人之所以伟大,是因为他们的痛苦和幸福的根子深深地伸进了社会和历史的土壤里!”而杜甫就是这样的一个伟大的诗人!

[思考]:著名评论家罗大经在《鹤林玉露》中说:“万里悲秋常作客,百年多病独登台”一句还有8层意思,你能读出来么?

系舟“万里”,故乡渺茫,此其一;

“悲哉秋之为气”,节令凄凉,此其二;

“常”年如此,不知其终,此其三;

异乡“作客”,寄人篱下,此其四。

“百年”一生潦倒,此其五;

体弱“多病”,缠身不愈,此其六;

孑然“孤”独,此其七;

重九“登台”,倍思乡亲,此其八。

结构分析

抒情

写景

首联

颔联

颈联

尾联

仰视

俯察

仰视

俯察

悲秋作客

多病登台

苦恨霜鬓

新停酒杯

云天秋风

江水洲渚

无边的落木

不尽的江水

——情景交融,气象恢宏

登 高

艺术特色

1.语言特色

用词精练,极富表现力和张力。此诗八句四对,对偶精巧,用韵考究,被称为“七律之冠”,其中字字珠玑,确为千古佳构。

风格:沉郁顿挫

一篇之内句句皆奇,

一句之内字字皆奇。

——【明】胡应麟《诗薮》

2.写作特点

A.行文富于变化,意境开阔。

B.沉郁顿挫,含蓄深沉

总结

整首诗以“悲”字为核心,是贯穿全诗的主线。诗人由内心伤悲到登高遣悲,由登高遣悲到触景生悲,由触景生悲到借酒消悲,由借酒消悲到倍增新悲。全诗起于“悲”而终于“悲”,悲景起笔,悲情落笔。唉!怎一个“悲”字了得啊?

“杜甫诗三首”均是杜甫晚年流寓夔州所做,感情深沉,韵律华美,有如百年佳酿,至甘至醇。也让我们看到他一腔热忱的家国情怀。虽然已到暮年,却更加博大精深、情深意永。

杜甫

——最伟大的现实主义诗人!

作业

1、背诵诗歌

2、课后“研讨与练习”第四题。

杜甫诗三首

——诗圣的家国情怀

杜甫 ( 七一二 —— 七七○ )

家世:

杜预······杜审言 ——杜闲 ——杜甫

籍贯:

长安(西安)—襄阳(湖北襄樊)—河南巩县

杜甫简介

才华:

七龄思即壮,开口咏凤凰。

诗是吾家事,人传世上情。

抱负:

会当凌绝顶,一览众山小。

致君尧舜上,再使风俗淳。

杜甫简介

历程:

一、少年时期:生活安适,才华初显

二、南北漫游:增长见识,交接友朋

三、困守长安:干谒权贵,积极求仕

四、安史之乱:身遭离乱,同情百姓

五、避乱秦陇:生活艰苦,居无定所

六、两川流寓:生活平静,心系中原

七、东下荆楚:展转流离,凄凉辞世

杜甫简介

杜甫晚年的流离生活

五十四岁。五月,携家离草堂南下。至嘉州(乐山)。六月,至戎州(宜宾)。自戎州至渝州(重庆)。入秋,至忠州(忠县)。九月,至云安(白帝城)。病,遂留居云安。

五十五岁。春晚,移居夔州(四川奉节)。

五十六岁。夔州。秋,左耳始聋。本年冬,多病。

五十七岁。正月,去夔州出峡。三月至江陵。留江陵数月,颇不得意,连小吏也轻视他。秋末,移居公安县,公安乱事起,避岳州。

五十八岁。左耳聋,牙脱落很多,右臂风湿不能活动。正月,经潭州(长沙)去衡州(衡阳)投靠朋友衡州刺史韦之晋。抵衡州韦却调为谭州刺史。夏,复回潭州。不久,韦死去。

五十九岁。暮春,逢李龟年。四月,潭州兵乱,避乱入衡州。欲往郴州依舅氏崔伟。至耒阳,遇大水,江涨,泊方田驿,半旬不得食。回舟北上,欲过洞庭回长安。冬,卒,旅殡岳阳。至813年,其孙才将杜甫遗体迁葬河南。

杜甫晚年的流离生活

风疾舟中伏枕书怀三十韵

奉呈湖南亲友

乌几重重缚,鹑衣寸寸针。

……

公孙仍恃险,侯景未生擒。

书信中原阔,干戈北斗深。

……

战血流依旧,军声动至今。

……

杜甫人生的最后一首诗

杜甫(712—770)字子美。自称少陵野老,河南巩县人。伟大的现实主义诗人,被称为“诗圣”。唐肃宗时,官左拾遗。后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎。故后世又称他杜拾遗、杜工部。诗歌风格“沉郁顿挫、慷慨悲凉”。其诗显示了唐由盛转衰的历史过程,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被称为“诗史”。

杜甫一生写了许多诗,现存一千四百多首,收集在《杜工部集》里。以古体、律诗见长,风格多样,而以沉郁顿挫为主。

代表作品有“三吏”(《石壕吏》《潼关吏》《新安吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)、《丽人行》《兵车行》《茅屋为秋风所破歌》《自京赴奉先县咏怀五百字》《春望》《蜀相》《秋兴八首》《登高》等。

律诗发源于南朝,成熟于中晚唐时期。律诗要求诗句字数整齐划一,格律非常严谨,在句数、字数、押韵、平仄、对仗各方面都有严格规定:

1、句数:每首限定八句(超过则称排律或长律)

2、字数:五律全首共40字;七律全首共56字。

3、押韵:押平声韵,一韵到底,中间不得换韵。

4、平仄:每句的平仄都有规定。

5、对仗:每首中必须有对仗联。

各联名称:

第一联称“首联”(或起联)

第二联称“颔(hàn)联”

第三联称“颈联”

第四联称“尾联”(或结联)

律诗知识

秋兴八首(其一)

在寓居夔州两个年头里,杜甫时年五十五岁,已处在人生之秋,眼看晚年多病,知交零落,壮志难酬,心境非常寂寞、抑郁。当此秋风萧瑟之时,不免触景生情,感发诗兴,故曰《秋兴》。

《秋兴》,即因秋感兴(触景生情),是他旅居夔州时写下的一组诗,共有八首,“玉露凋伤枫树林”是其中的第一首。

创作背景

当时安史之乱虽然结束,但李唐王朝仍然面临北方军阀重新割据的危险,另外,唐朝与吐蕃在剑南川西的战争也接连不断,《秋兴八首》就是在国家仍然动荡不安,诗人依旧客居他乡背景下写成的。

参考译文:

枫树在深秋露水的侵蚀下逐渐凋零、残伤,巫山和巫峡也笼罩在萧瑟阴森的迷雾中。

巫峡里面波浪滔天,上空的乌云则像是要压到地面上来似的,天地一片阴沉。

花开花落已两载,看着盛开的花,想到两年未曾回家,就不免伤心落泪。小船还系在岸边,虽然我不能东归,飘零在外的我,心却长系故园。

又在赶制冬天御寒的衣服了,白帝城上捣制寒衣的砧声一阵紧似一阵。看来又一年过去了,我对故乡的思念也愈加凝重,愈加深沉……

自主学习,合作探究

1、首联描绘了哪些意象?这些意象有怎样的特点?表达了作者怎样的情感?

2、颔联描绘了怎样的秋景,有什么象征意义?

3、颈联描绘了怎样的诗人形象?

4、尾联集中描写了一件什么事,蕴含了诗人怎样的情感?

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

描绘了哪些意象?这些意象有怎样的特点?表达了作者怎样的情感?

玉露 枫树林 巫山巫峡

诗人身在夔州,眼见得白露使漫山遍野的枫林凋落衰败,秋色已经很深。巫山巫峡呈现出一片萧瑟阴森的景象。两岸的高山、深谷之间的江水,从高到低,从天到地,从山到水,眼前所有的一切都已经被萧森的秋意笼罩无余了。这个广角镜头,定下了全诗整体的基调。

(清冷) (凋伤) (气萧森)

凋伤、萧森——给意境笼罩着败落景象,气氛阴沉,定下全诗悲凉的感情基调。首联状秋季破败阴沉之景,衬作者低沉心境。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

颔联描绘了怎样的秋景,有什么象征意义?

描绘了波浪滔天、风云遍地,天上地下,山上山下,到处是惊涛骇浪的萧条、阴晦、不见天日的秋景。

江涛在地而曰“兼天”,风云在天而曰“接地”。“兼天涌”写出了波浪汹涌动荡之感,“接地阴”写出了风云阴沉压抑之感。

秋天萧森的气息充塞于巫山巫峡中,江上波涛滚滚,不平静,塞上风云变幻,也是不平静。诗人眼中整个天地都处于动荡不安,萧条隐晦当中。诗人心中所思的是唐朝整个江山都陷入了战乱,风起云涌。诗人的这种极度不安和郁闷不平,正象征了国势的危急。

骇浪滔天,暗喻了时局的动荡不安和心潮的翻卷不息;阴云遍地,又象征着国家命运的光景暗淡和作者心情的阴沉郁闷。从中流露出忧国忧民的愁绪。

因此,这两句既是写景,又是写事,又暗含感情,意蕴丰富。触景生情,抒发感慨,情因景而显,景因情而深。

(小结) 开篇四句以极为酣畅的笔墨,描绘出了一幅壮阔的巫山巫峡秋色图。图中既有经霜露而凋伤的红枫林,又有峰峦高耸、江险涛急、恶浪凌空、气象萧森的巫山巫峡,还有充塞于整个空间且与地阴相接的塞上风云。诗人正是利用这个特定背景来烘托自己凄清哀怨的忧国伤时的情怀。(衬托、以哀景衬哀情)

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

这一联是全篇诗意所在。

两开——实乃双关,既指菊开两度,又指泪流两回,见丛菊而流泪,去年如此,今年又如此,足见心情的凄伤。

故园心——实即思念长安之心。

系——亦双关:孤舟停泊,舟系于岸;心念长安,系于故园。

秋菊两度盛开,使我再次洒下往日流过的眼泪;一叶孤舟靠岸系绳,始终都牵动着我的故园之思。

颈联描绘了怎样的诗人形象?

一个长年漂泊在外,有家难归,眼见菊花两度开放,却只能寄身孤舟、幽思不已、泪如泉涌的诗人形象。

面对夔州萧森的秋日山水,忧国伤时之情不禁油然而生。

想起昔日在长安的旧事,不禁老泪纵横。他的心是和“故园”、长安紧紧连在一起的。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

尾联集中描写了一件什么事,蕴含了怎样的情感?

我们先看看类似的诗句:

李白的《子夜吴歌·秋歌》:

长安一片月,万户捣衣声。

秋风吹不尽,总是玉关情。

何日平胡虏,良人罢远征。

每到秋天,家人要为远方的游子或征人制作寒衣。因而月下捣衣,风送砧声这种境界,最易触动游子的羁旅无依的伤感和强烈的思乡之情。而导致诗人有家不能归的,正是常年的战乱。此处也更能表达出杜甫对社会的动荡以及国家前途命运的忧虑之情。

尾联描写了城内处处都在赶裁新衣,表达了作者羁留之苦,故园之思,家国之忧。

小结

首联寄寓老大伤悲、凄苦落寞的情怀。颔联暗寓了时局的动荡不安和心潮的翻卷不息;阴云盖地,又象征着国家命运的光景暗淡和作者心情的阴沉郁闷。颈联表现出思乡之情的深沉浓烈和欲归不得的无奈与凄伤。尾联表现了游子无家可归之惆怅凄凉。

小结

这是一篇随物兴感、触景生情之作。

诗人由深秋的衰残景象和阴沉气氛感发情怀,抒写了因战乱而常年流落他乡、不能东归中原的悲哀和对干戈不息、国家前途未卜的担忧。

诗人不仅是悲自然之秋,更是悲人生之秋和国运衰落之秋,充溢着苍凉的身世之感和家国之秋。

导入新课:

昭君出塞、身死异国的悲剧是历代文人常常咏叹的题材。从西晋的石崇开始,到南北朝的鲍照、庾信再到唐代的李白、杜甫、白居易,都写过咏昭君的诗,其中杜甫的《咏怀古迹(其三)》最为深刻感人,并被誉为咏昭君诗之绝唱。尽管柔柔弱弱的王昭君,没有叱咤风云,没有威风凛凛,然而诗歌那苍凉悲壮的意境,仍能使我们强烈地感受到那段凄婉哀怨的历史。今天,就让我们一起去追溯历史,走进杜甫的《咏怀古迹》,感受王昭君这一形象永恒的艺术魅力。

《咏怀古迹》五首简介

从诗歌题材来看,这是一组咏史怀古诗,所谓咏史怀古,就是借古人古迹或历史事件抒发个人情怀的诗歌,常以述古、怀古、览古、感古、古兴、读史、咏史等为题,常见手法为用典、对比、烘托、借古抒怀等。情感一般是以借古抒怀,借古喻今/讽今/伤今或感叹历史兴衰变化为主。杜甫在夔州所做的这一组七言律诗《咏史怀古》,共五首,每首各咏一人一事。

1.诗体:一组七言律诗,共五首;

2.内容:缅怀庾信、宋玉、王昭君、刘备、

诸葛亮;

3.主旨:借古迹古人抒发自己的心怀。

昭君的故事

汉元帝按图召幸宫人,宫人都贿赂画工。而昭君自恃貌美,不肯向画工毛延寿行贿,因故被丑化,不得皇帝召见。后汉与匈奴和亲,令昭君远嫁匈奴呼韩邪单于,等到临行时,元帝才知其美貌天下无双,悔不当初,传说元帝后来因此杀了很多画工。王昭君孤独地离开汉宫,远嫁到北方大漠之地,就再没回来。《后汉书·南匈奴传》载,呼韩邪单于死,昭君曾上书求归,成帝令从胡俗,不许,昭君终死于匈奴。

读课文,注意朗读的感情和节奏

hè

群山/万壑/赴/荆门,生长/明妃/尚/有村。

shuò zhǒng

一去/紫台/连/朔漠,独留/青冢/向/黄昏。

xǐng

画图/省识/春风/面,环珮/空归/夜月/魂。

千载/琵琶/作/胡语,分明/怨恨/曲中/论。

感知诗意

千山万壑逶迤不断奔赴荆门山,

这里遗留有生长明妃的香溪村。

一别汉宫便与北方荒漠连一起,

最后只留下青冢向着漠漠黄昏。

画工曾经辨识昭君美丽的面容,

(却因一己私欲致使昭君嫁匈奴)

只有死后魂灵徒然在月夜归来。

千年以来琵琶弹奏的胡地乐曲,

还分明倾诉着她内心的怨恨情。

诗句赏析

群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

起句一个“赴”字, 用拟人的手法,表达出群山奔赴荆门的气势,把迤逦不绝的千山万壑陡然间写活了,突出了三峡山势的雄奇壮丽。

【思考】

诗的开头为什么要写昭君的出生地?

明代评论家胡震亨认为,这么气象雄伟的起句,只有用在生长英雄的地方才适当,用在昭君村上是不适合、不协调的。你同意这种看法吗?

交代王昭君的出生地,为下面她嫁到殊方异域,远离故土和她的思乡怨恨埋下伏笔。

清人吴瞻泰认为:诗人就是要借高大山川的雄伟气象来烘托、抬高昭君这个“窈窕红颜”,要把她写得惊天动地。可见,作者在此是从咏江山之奇绝引出咏佳人之奇美。

不同意。常言道:地灵人杰,正是因为有了如此雄奇的山水,钟灵毓秀(美好的自然环境产生优秀的人物。毓:养育),才孕育出昭君这样美貌的、不平凡的女子。

一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。

该联写昭君远嫁异域荒漠的悲凉。对仗十分工整,“一去”对“独留”,“紫台”对“青冢”。当初独自离开富丽繁华的故都,最后又独自葬在那荒凉冷落的大漠之上。并且运用对比,令人感叹。这一去一留,一生一死,反差强烈,把昭君的寥落、孤寂,刻画的入骨三分!

“朔漠”与“黄昏”的意境渲染,“黄昏”一词在这里,也不仅是指时间,似乎更是指空间了,它指的是那和无边的大漠连在一起的、笼罩四野的漠漠无边的黄昏天幕。营造出浓浓的悲凉萧瑟的氛围,透出了强烈的悲剧色彩。

【思考】“一去紫台连朔漠”写昭君由汉宫到匈奴的行程;“独留青冢向黄昏”写昭君坟上长出青草,它仿佛告诉人们,昭君虽死而故国之思犹在——她依然向往着自己生长的地方。因此,这首诗的主题落在“怨恨”二字。哪个短语是怨的开始?哪个短语是怨的终结?

答:怨的开始:“一去”二字;

怨的终结:“独留”两字。

画图省识春风面,环珮空归月夜魂。

揭示了昭君悲剧的根源。汉元帝只看画图不看真人的昏庸,造成了昭君抱恨天涯,葬身异域的悲苦命运。

“春风面”、“月夜魂”,生前的青春美貌和死后的月下幽魂形成鲜明的对比。“月夜”二字则传神地渲染出魂归时凄凉清冷的环境气氛。

“空归”一词,突出昭君遗恨之深,并寄寓诗人深深的同情:斯人已逝,生前已经错过知遇的机会,死后魂魄归来也是枉然。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

“怨恨”两字点明全篇主旨。千百年来,千载以来,琵琶弹出的都是胡地之音;昭君虽死,其怨难平,琵琶曲中倾诉的分明是她的满腔怨恨。读到这里,我们的耳边好像又响起了那深沉、幽怨的琵琶声!

思考:“怨恨”是诗眼,那么我们归纳一下昭君都怨恨什么。

画师无耻

皇帝昏庸

远嫁异邦

不能归乡

独葬他乡

思考:从下面诗句概括出王昭君的形象。

画图省识春风面

独留青冢向黄昏

环佩空归夜月魂

分明怨恨曲中论

美丽

孤独

思乡

怨恨

杜甫一生,济世之志甚高,但终其身,也未得一展抱负。唐玄宗天宝五年(746年),西入长安,进去无门,羁留十年,才做了个看管兵甲器杖的小官。安史之乱爆发,他流亡颠沛,竟为叛军所俘;脱险后,投奔唐肃宗,任左拾遗。不久因上疏救宰相房琯触怒唐肃宗,受排挤被贬为华州司功参军。自己一片赤诚,尽忠进谏,皇帝却不分忠佞,无辜贬斥自己。终于郁郁辞官,漂泊西南。

你能从杜甫的人生经历中看出他和昭君有何相似之处吗?

昭 君

绝代佳人,入宫见妒

画图省识,远离汉宫

身死异国,环珮空归

(千载之怨)

诗 人

才华横溢, 入朝见妒

皇上不分忠佞,

无辜遭贬,怀才不遇

漂泊西南,有家难归

(深沉怨恨)

思考:本诗既是“咏怀古迹”,当然就不是单纯地刻画出一个昭君,那么,咏叹王昭君其人其事,寄寓了诗人杜甫怎样的情感呢?

诗人的寄托

诗人在此时深深怀念昭君不是偶然的,他的遭遇跟昭君太相似了:昭君入宫见妒,他入朝见妒;昭君“一去紫台连朔漠”,他“飘泊西南天地间”(《咏怀古迹·其一》);昭君思念故土,魂魄月夜归来;他思念长安,“每依北斗望京华”(《秋兴·其二》)。更何况这一年他已有55岁了,“美人迟暮”之感与日俱增,但他不敢怨君,所以借王昭君之事抒写自己的悲愤。

二人的遭遇、经历、处境,无处不相似。昭君的不幸, 正是杜甫的不幸; 昭君的怨, 正是杜甫的怨。作者在怀古伤己,在抒写昭君的怨情中,寄寓自己的身世之慨。在表达昭君千载之怨的同时也在暗中表达自己的深沉怨恨。悲叹感慨自己怀经天纬地之才,有匡扶社稷之心却不受大唐君主重用,想怨而不敢怨,同时又身处乱世飘泊他乡,思归而不得的深切怀乡之感。

诗的主旨

艺术技巧

1.借古讽今,怀古伤己。

2.对比鲜明,对仗工稳。

方法指导——鉴赏咏史诗步骤

步骤一:弄清史实

了解所描写的古人、往事的内容意义。

步骤二:联系背景

明确诗人为何要写这段往事或这个古人。

步骤三:体悟情感

作者在诗中表现出什么样的态度,借古人、往事表达了什么主旨。

步骤四:分析技巧

这种态度运用什么方法来表达。

诗人杜甫的人生及志向

思想核心是儒家的仁政思想

宏伟抱负是“致君尧舜上,再使风俗淳”

他一生心系苍生,胸怀国事。年轻时曾有“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情壮志,但一生的经历却充满艰难坎坷:

1.曾有“朝叩富儿门,暮随肥马尘。残羹与冷炙,处处潜悲辛”的10年忍辱和辛酸的经历。

2.曾有举家吃草度日,幼儿因饿而夭折的大悲痛。

3.一生中最重要的经历就是“安史之乱”,并因之流亡了四年。

4.曾有被叛军扣留9个月受尽侮辱的经历。

5.曾有从叛军营里逃出,由于直谏而被贬的经历。

6.晚年,杜甫在成都凭借很难遮风挡雨的一草堂安居,漂泊他乡11年,生活只能靠朋友的救济。

7.58岁时,客死舟中,一生坎坷。

初读诗歌,找到带有诗人情感的词语

“悲秋”“艰难”

“苦恨”“潦倒”

让我们带着“悲”“苦恨”的情感再次诵读……

品鉴诗歌

首联、颔联都写了哪些景物?分别有什么特点?

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

风、天、猿啸、渚、沙、鸟、落木、长江

急、高、哀、 清、白、飞、无边、不尽

萧萧、滚滚

每一种景物都夹杂在这特定的环境下富有特别的意义。既有耳闻又有有目见,使人感到“悲哀”。

这些景物给人

造成什么感觉?

急风——凛冽、冷(心灵的)

高天——人渺小、孤单

哀猿——悲凉

飞鸟——形只影单、漂泊无依

渚清沙白——冷清和凄凉

落木萧萧——迟暮、肃杀

不尽长江——韶光易逝、壮志未酬

既雄浑高远,

又肃杀凄凉

颈联 万里悲秋常做客,百年多病独登台

万(里) ——离家万里,漂泊路途之远;

常(作客)——离国别家,流浪他乡的时间之久;

多(病) ——感叹年老多病,精神疲惫不堪;

独(登台)——感叹独自登台,孤苦无依,万分凄凉

尾联 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯

如霜的两鬓,失意颓唐得连心爱的薄酒也不想去沾了的意绪,就会有些直接的感知,他苦而痛,内心百结不解,忧虑如焚。

思考:尾联中“艰难”、“潦倒”二词形容的是国家还是个人?“苦恨”二字如何理解?这一联表现了作者怎样的思想境界?

“艰难”国事艰难,也可以指人生艰难。对于杜甫来说,个人的命运是和国事密切相连的。是受儒家思想影响很深的人,忠君爱国、关心民生疾苦是他的思想的核心。而此时安史之乱已经过去四年,可是国家仍然动荡不安,这对于杜甫来说是极其悲痛(“苦恨”)的事情!无论他如何穷困潦倒都会心系天下,为国担忧!

俄国别林斯基说过:“任何一个伟大的诗人之所以伟大,是因为他们的痛苦和幸福的根子深深地伸进了社会和历史的土壤里!”而杜甫就是这样的一个伟大的诗人!

[思考]:著名评论家罗大经在《鹤林玉露》中说:“万里悲秋常作客,百年多病独登台”一句还有8层意思,你能读出来么?

系舟“万里”,故乡渺茫,此其一;

“悲哉秋之为气”,节令凄凉,此其二;

“常”年如此,不知其终,此其三;

异乡“作客”,寄人篱下,此其四。

“百年”一生潦倒,此其五;

体弱“多病”,缠身不愈,此其六;

孑然“孤”独,此其七;

重九“登台”,倍思乡亲,此其八。

结构分析

抒情

写景

首联

颔联

颈联

尾联

仰视

俯察

仰视

俯察

悲秋作客

多病登台

苦恨霜鬓

新停酒杯

云天秋风

江水洲渚

无边的落木

不尽的江水

——情景交融,气象恢宏

登 高

艺术特色

1.语言特色

用词精练,极富表现力和张力。此诗八句四对,对偶精巧,用韵考究,被称为“七律之冠”,其中字字珠玑,确为千古佳构。

风格:沉郁顿挫

一篇之内句句皆奇,

一句之内字字皆奇。

——【明】胡应麟《诗薮》

2.写作特点

A.行文富于变化,意境开阔。

B.沉郁顿挫,含蓄深沉

总结

整首诗以“悲”字为核心,是贯穿全诗的主线。诗人由内心伤悲到登高遣悲,由登高遣悲到触景生悲,由触景生悲到借酒消悲,由借酒消悲到倍增新悲。全诗起于“悲”而终于“悲”,悲景起笔,悲情落笔。唉!怎一个“悲”字了得啊?

“杜甫诗三首”均是杜甫晚年流寓夔州所做,感情深沉,韵律华美,有如百年佳酿,至甘至醇。也让我们看到他一腔热忱的家国情怀。虽然已到暮年,却更加博大精深、情深意永。

杜甫

——最伟大的现实主义诗人!

作业

1、背诵诗歌

2、课后“研讨与练习”第四题。