区域差异专题辅导

图片预览

文档简介

区域差异专题辅导

一、德国鲁尔区和我国东北区(工业发展)

材料一:德国在第二次世界大战后经济迅速起飞,其经济发展速度先后超过英、法而位居世界前列。其中位于德国中西部的鲁尔区,依靠丰富的煤炭资源、邻国法国洛林的铁矿以及便利的水陆交通运输,迅速发展成为传统工业的典型。我国东北地区曾经是经济起步较早的地区,为我国早期的经济发展发挥过非常重要的作用。近年来,东北地区的经济发展速度较慢,国企改革面临着较在的困难,下岗职工在全国的比例较大。因此,国家提出了“振兴东北”的战略。

材料二:我国东北地区的辽中南重工业区是我国重要的重工业基地,本地区有丰富的铁矿、水等资源以及我国最密集的铁路网。但辽中南也遇到了整个大东北地区同样的经济困难,整治辽中南是“振兴东北”非常重要的一个环节。

(1)根据以上提供的资料以及学过的知识,完成下表:

比较项目 德国 中国

地势 南高北低 二级阶梯,西高东低

气候 类型 温带海洋性气候(单一) 东部为季风气候,西部为温带大陆性气候和高山气候(多样)

成因 终年受西风影响 我国跨经纬度大,相对高差大;海陆热力性质差异明显

经济发展 方向 向南 向西

与地形的关系 从地势较低的平原(经济发达地区)向地势较高的高原山地(经济落后)发展

国家类型 发达国家 发展中国家

(2)辽中南重工业区与德国鲁尔区的对比有很多相似之处和不同点,根据学过的知识和提供的材料,完成下表。

比较内容 德国鲁尔区 辽中南重工业区

相同点 资源丰富、工业结构单一、水陆交通便利(铁路)、环境污染严重、以重工业为主(钢铁、机械、石化等)

不同点 多煤炭,运进铁矿 多铁矿,运进煤炭

兴起时间早(19世纪中叶) 兴起时间晚(20世纪中叶)

衰落后成功整治 国企改革面临困难,正改造

(3)鲁尔区的成功改造对我国辽中南的改造有很大的借鉴作用。对此,请就我国大力“振兴东北”,对辽中南重工业的改造提出合理的建议。

建议:改变单一经济结构;产、学、研相结合;加强技术改造;治理污染;引进民间资本;政府支持;发展交通;积极发展高等教育;招商引资。

(4)黑龙江垦区土地利用构成的特点是

土地类型多种多样;耕地面积大,人均耕地多;荒地多,耕地后备资源丰富

(5)黑龙江垦区是我国最大的农业现代化垦区,试分析其区位优势及今后发展方向。

区位优势:黑龙江垦区地处中温带,气候湿润,光照充足,降水丰沛,黑土广布,土地肥沃;地势平坦广阔,人均耕地面积多,适宜大规模机械化耕作。

发展方向:开展多种经营,提高种植业,大力发展养殖业;发展农产品加工业,提高农产品附加值;合理开发利用和保护荒地资源

二、我国四个地区的区域差异(粮食生产)

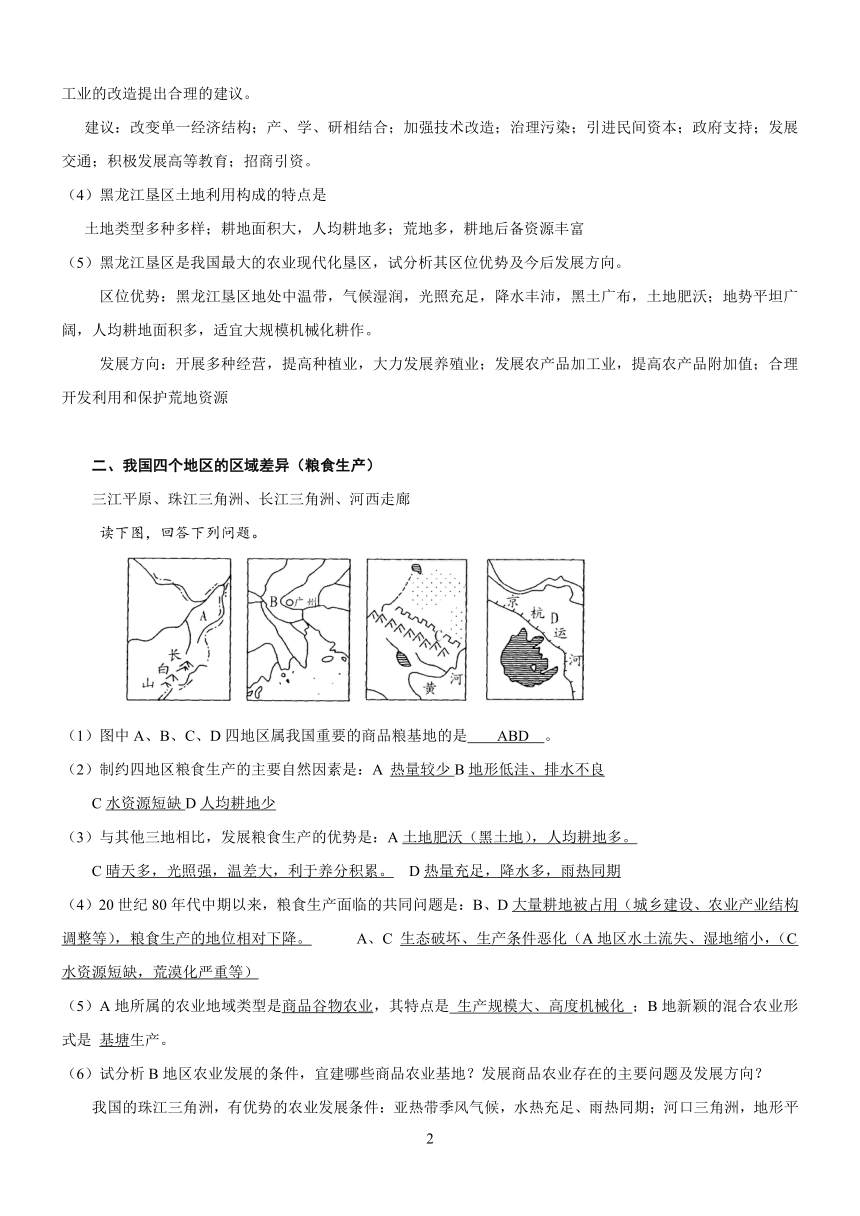

三江平原、珠江三角洲、长江三角洲、河西走廊

读下图,回答下列问题。

(1)图中A、B、C、D四地区属我国重要的商品粮基地的是 ABD 。

(2)制约四地区粮食生产的主要自然因素是:A 热量较少B地形低洼、排水不良

C水资源短缺D人均耕地少

(3)与其他三地相比,发展粮食生产的优势是:A土地肥沃(黑土地),人均耕地多。

C晴天多,光照强,温差大,利于养分积累。 D热量充足,降水多,雨热同期

(4)20世纪80年代中期以来,粮食生产面临的共同问题是:B、D大量耕地被占用(城乡建设、农业产业结构调整等),粮食生产的地位相对下降。 A、C 生态破坏、生产条件恶化(A地区水土流失、湿地缩小,(C水资源短缺,荒漠化严重等)

(5)A地所属的农业地域类型是商品谷物农业,其特点是 生产规模大、高度机械化 ;B地新颖的混合农业形式是 基塘生产。

(6)试分析B地区农业发展的条件,宜建哪些商品农业基地?发展商品农业存在的主要问题及发展方向?

我国的珠江三角洲,有优势的农业发展条件:亚热带季风气候,水热充足、雨热同期;河口三角洲,地形平坦、土壤深厚肥沃;河网密布,地表水丰富;地处沿海地区,海陆交通便利;人口稠密,市场广阔;技术先进,粮食单产水平高等。宜建基地:商品粮基地,花卉、蔬菜、水果等高效农业和出口创汇农业基地。存在问题:地势低平,低洼易涝;人口稠密,商品率不高;宜农荒地少等。发展方向:克服低洼易涝地,发展基塘农业等新颖的混合农业;通过提高农业生产技术和多种经营来提高商品率

三、我国部分省区的比较(长三角地区和珠三角地区粮食生产)

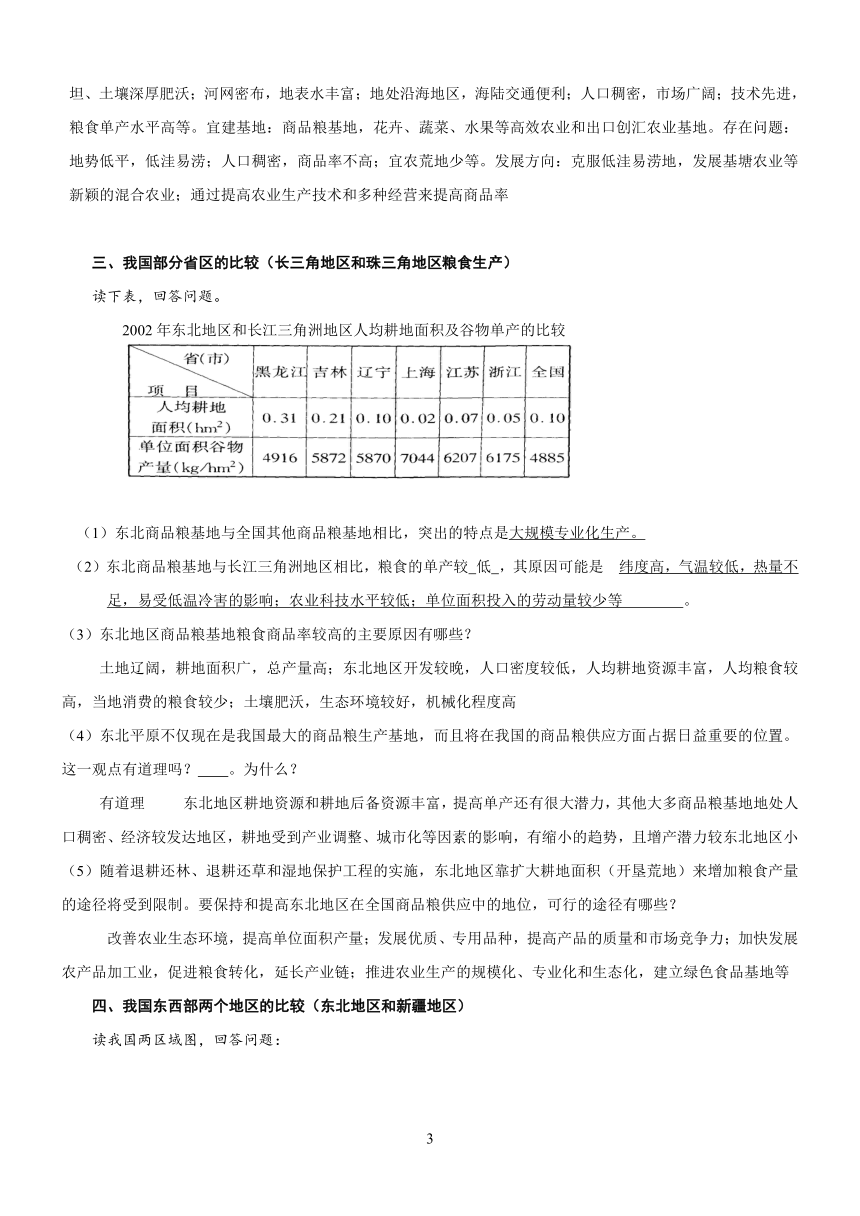

读下表,回答问题。

2002年东北地区和长江三角洲地区人均耕地面积及谷物单产的比较

(1)东北商品粮基地与全国其他商品粮基地相比,突出的特点是大规模专业化生产。

(2)东北商品粮基地与长江三角洲地区相比,粮食的单产较 低 ,其原因可能是 纬度高,气温较低,热量不足,易受低温冷害的影响;农业科技水平较低;单位面积投入的劳动量较少等 。

(3)东北地区商品粮基地粮食商品率较高的主要原因有哪些?

土地辽阔,耕地面积广,总产量高;东北地区开发较晚,人口密度较低,人均耕地资源丰富,人均粮食较高,当地消费的粮食较少;土壤肥沃,生态环境较好,机械化程度高

(4)东北平原不仅现在是我国最大的商品粮生产基地,而且将在我国的商品粮供应方面占据日益重要的位置。这一观点有道理吗? 。为什么?

有道理 东北地区耕地资源和耕地后备资源丰富,提高单产还有很大潜力,其他大多商品粮基地地处人口稠密、经济较发达地区,耕地受到产业调整、城市化等因素的影响,有缩小的趋势,且增产潜力较东北地区小

(5)随着退耕还林、退耕还草和湿地保护工程的实施,东北地区靠扩大耕地面积(开垦荒地)来增加粮食产量的途径将受到限制。要保持和提高东北地区在全国商品粮供应中的地位,可行的途径有哪些?

改善农业生态环境,提高单位面积产量;发展优质、专用品种,提高产品的质量和市场竞争力;加快发展农产品加工业,促进粮食转化,延长产业链;推进农业生产的规模化、专业化和生态化,建立绿色食品基地等

四、我国东西部两个地区的比较(东北地区和新疆地区)

读我国两区域图,回答问题:

(1)A、B两地区储量丰富的矿产资源是 油气 ,以此为基础发展的工业部门有 石油工业和石油化工业。

(2)A地区与B相比,发展上述工业的优势有 交通便利,市场广阔,工业基础雄厚, 。

(3)为了优化资源配置,A、B两地资源都大量输往华东地区。这对资源输出地区有什么重要的地理意义?

将潜在的资源优势转化为现实的经济优势,带动相关产业的发展,促进地区经济发展。

资料一:东北曾是世界著名的商品大豆产区,是我国主要食用油的来源。自加入WTO后,2001年江苏某榨油厂即进口美国大豆1396万吨,约相当于我国一年的大豆产量,同年东北大豆却有七成积压在农村。

资料二:东北和美国进口大豆的产销成本调查其中Ⅹ为美国每吨大豆的加工成本

(l)2001年江苏某榨油厂“舍近求远”从美国进口大豆的主要原因是什么?

东北大豆出油率低,价格高,加工成本高。

(2)请你分析造成东北大豆与美国大豆生产成本差异的主要原因。

水热不足,科技水平低,劳动生产率低。

(3)该研究性学习小组以“东北大豆的出路”为题进行研究,应主要采用何种研究方法?试简述理由。

比较法;选定对象进行比较,能找出差距和改进的措施:

(4)该学习小组要将研究成果“东北大豆的出路”呈报给政府供决策参考。如果你是小组成员,你会提出哪些建议?

建立高油大豆生产基地,实行专业化规模生产;加大科技投入,改良品种,发展面向市场的产品;机械化生产,提高劳动生产率;发展生态农业;发展大豆产品的深加工,提高农产品的附加值

五、长三角城市群和珠三角城市群

下图分别是我国长江三角洲和珠江三角洲经济区示意图,读后回答问题。

(1)改革开放以来,珠江三角洲经济成为全国经济增长最快,人民生活最富裕,外商投资的热点地区?其区位优势。

位于东南沿海,同香港、澳门毗邻,靠近东南亚,地理位置优越;劳动力廉价丰富;地价低廉;著名侨乡;地处改革开放前沿,优惠政策。

(2)简析两经济区发展经济的共同的区位优势。

同处在河流三角洲,地理位置优越,海陆交通便利,经济腹地广阔;发展农业生产的水热条件优越,农作物可以一年二熟至三熟;地形平坦,水网密布,降水充沛,土壤比较肥沃;人口密集,劳动力资源丰富。

(3)两个经济区在发展过程中存在哪些主要问题?

耕地减少,土地资源紧缺,农业基础明显削弱;生态环境破坏,区域环境质量下降;能源紧张。

(4)国家采取了哪些措施来解决两地区能源紧张的状况?

积极发展核电,建设了秦山、大亚湾等核电站;建设“西气东输”、“西电东送”等能源调配工程。

(5)近年来,长江三角洲城市群迅速崛起,成为我国规模最大的都市圈。分析该城市群形成的主要区位因素。

长江三角洲地势平坦,气候温暖湿润,交通便利,工农业发达,人口稠密,具备城市形成和发展的优越自然条件和社会经济区位优势。近年来,农村经济和乡镇企业迅速发展,大量农业劳动力向第二、三产业转移,大大加快了城市化的速度,促进了城市群的形成和发展。

以市场需求为导向,优化区域布局,建设农产品产业带,发展特色农业是我国农业可持续发展的重要途径之一。

六、商品粮基地比较

下图是我国两大重要的商品农业生产基地,分析回答下列问题。

(1)比较甲、乙两区域中的平原地区优势农产品的差异。

甲:水稻 油菜、棉花等 乙:春小麦、玉米 甜菜、大豆等

(2)图中甲地A、B区域农业发展存在的主要环境问题是什么?该如何解决? 问题:湖泊面积萎缩、洪涝灾害较多 办法:因地制宜,调整农业结构,发展多种经营;退耕还湖,改善生态环境;加强农田基本建设,提高抗灾能力等

(3)从自然角度考虑,图中乙区域C、D平原农业发展的主要制约因素是什么?该如何解决? 低温(热量条件较差) 办法:依靠科技,培育耐低温良种;采取温室、塑料大棚等抗低温措施等

(4)图中甲区域农业的发展与乙区域相比,有哪些优势区位?

热量条件优越;劳动力素质和科技水平较高

★ 长江流域湖泊面临的环境问题及治理

存在问题:(1)长江流域湖泊的日益萎缩;(2)长江流域湖泊的水污染及富营养化日益严峻;(3)长江流域湖泊生态环境衰退。

治理措施:(1)治:治理污染源;(2)控:控制污染量;(3)截:截流湖泊和河道污水;(4)疏:疏浚河道湖底的淤泥;(5)引:引清水入湖;(6)修:修复湖区生态环境;(7)管:实行长效管理

6

一、德国鲁尔区和我国东北区(工业发展)

材料一:德国在第二次世界大战后经济迅速起飞,其经济发展速度先后超过英、法而位居世界前列。其中位于德国中西部的鲁尔区,依靠丰富的煤炭资源、邻国法国洛林的铁矿以及便利的水陆交通运输,迅速发展成为传统工业的典型。我国东北地区曾经是经济起步较早的地区,为我国早期的经济发展发挥过非常重要的作用。近年来,东北地区的经济发展速度较慢,国企改革面临着较在的困难,下岗职工在全国的比例较大。因此,国家提出了“振兴东北”的战略。

材料二:我国东北地区的辽中南重工业区是我国重要的重工业基地,本地区有丰富的铁矿、水等资源以及我国最密集的铁路网。但辽中南也遇到了整个大东北地区同样的经济困难,整治辽中南是“振兴东北”非常重要的一个环节。

(1)根据以上提供的资料以及学过的知识,完成下表:

比较项目 德国 中国

地势 南高北低 二级阶梯,西高东低

气候 类型 温带海洋性气候(单一) 东部为季风气候,西部为温带大陆性气候和高山气候(多样)

成因 终年受西风影响 我国跨经纬度大,相对高差大;海陆热力性质差异明显

经济发展 方向 向南 向西

与地形的关系 从地势较低的平原(经济发达地区)向地势较高的高原山地(经济落后)发展

国家类型 发达国家 发展中国家

(2)辽中南重工业区与德国鲁尔区的对比有很多相似之处和不同点,根据学过的知识和提供的材料,完成下表。

比较内容 德国鲁尔区 辽中南重工业区

相同点 资源丰富、工业结构单一、水陆交通便利(铁路)、环境污染严重、以重工业为主(钢铁、机械、石化等)

不同点 多煤炭,运进铁矿 多铁矿,运进煤炭

兴起时间早(19世纪中叶) 兴起时间晚(20世纪中叶)

衰落后成功整治 国企改革面临困难,正改造

(3)鲁尔区的成功改造对我国辽中南的改造有很大的借鉴作用。对此,请就我国大力“振兴东北”,对辽中南重工业的改造提出合理的建议。

建议:改变单一经济结构;产、学、研相结合;加强技术改造;治理污染;引进民间资本;政府支持;发展交通;积极发展高等教育;招商引资。

(4)黑龙江垦区土地利用构成的特点是

土地类型多种多样;耕地面积大,人均耕地多;荒地多,耕地后备资源丰富

(5)黑龙江垦区是我国最大的农业现代化垦区,试分析其区位优势及今后发展方向。

区位优势:黑龙江垦区地处中温带,气候湿润,光照充足,降水丰沛,黑土广布,土地肥沃;地势平坦广阔,人均耕地面积多,适宜大规模机械化耕作。

发展方向:开展多种经营,提高种植业,大力发展养殖业;发展农产品加工业,提高农产品附加值;合理开发利用和保护荒地资源

二、我国四个地区的区域差异(粮食生产)

三江平原、珠江三角洲、长江三角洲、河西走廊

读下图,回答下列问题。

(1)图中A、B、C、D四地区属我国重要的商品粮基地的是 ABD 。

(2)制约四地区粮食生产的主要自然因素是:A 热量较少B地形低洼、排水不良

C水资源短缺D人均耕地少

(3)与其他三地相比,发展粮食生产的优势是:A土地肥沃(黑土地),人均耕地多。

C晴天多,光照强,温差大,利于养分积累。 D热量充足,降水多,雨热同期

(4)20世纪80年代中期以来,粮食生产面临的共同问题是:B、D大量耕地被占用(城乡建设、农业产业结构调整等),粮食生产的地位相对下降。 A、C 生态破坏、生产条件恶化(A地区水土流失、湿地缩小,(C水资源短缺,荒漠化严重等)

(5)A地所属的农业地域类型是商品谷物农业,其特点是 生产规模大、高度机械化 ;B地新颖的混合农业形式是 基塘生产。

(6)试分析B地区农业发展的条件,宜建哪些商品农业基地?发展商品农业存在的主要问题及发展方向?

我国的珠江三角洲,有优势的农业发展条件:亚热带季风气候,水热充足、雨热同期;河口三角洲,地形平坦、土壤深厚肥沃;河网密布,地表水丰富;地处沿海地区,海陆交通便利;人口稠密,市场广阔;技术先进,粮食单产水平高等。宜建基地:商品粮基地,花卉、蔬菜、水果等高效农业和出口创汇农业基地。存在问题:地势低平,低洼易涝;人口稠密,商品率不高;宜农荒地少等。发展方向:克服低洼易涝地,发展基塘农业等新颖的混合农业;通过提高农业生产技术和多种经营来提高商品率

三、我国部分省区的比较(长三角地区和珠三角地区粮食生产)

读下表,回答问题。

2002年东北地区和长江三角洲地区人均耕地面积及谷物单产的比较

(1)东北商品粮基地与全国其他商品粮基地相比,突出的特点是大规模专业化生产。

(2)东北商品粮基地与长江三角洲地区相比,粮食的单产较 低 ,其原因可能是 纬度高,气温较低,热量不足,易受低温冷害的影响;农业科技水平较低;单位面积投入的劳动量较少等 。

(3)东北地区商品粮基地粮食商品率较高的主要原因有哪些?

土地辽阔,耕地面积广,总产量高;东北地区开发较晚,人口密度较低,人均耕地资源丰富,人均粮食较高,当地消费的粮食较少;土壤肥沃,生态环境较好,机械化程度高

(4)东北平原不仅现在是我国最大的商品粮生产基地,而且将在我国的商品粮供应方面占据日益重要的位置。这一观点有道理吗? 。为什么?

有道理 东北地区耕地资源和耕地后备资源丰富,提高单产还有很大潜力,其他大多商品粮基地地处人口稠密、经济较发达地区,耕地受到产业调整、城市化等因素的影响,有缩小的趋势,且增产潜力较东北地区小

(5)随着退耕还林、退耕还草和湿地保护工程的实施,东北地区靠扩大耕地面积(开垦荒地)来增加粮食产量的途径将受到限制。要保持和提高东北地区在全国商品粮供应中的地位,可行的途径有哪些?

改善农业生态环境,提高单位面积产量;发展优质、专用品种,提高产品的质量和市场竞争力;加快发展农产品加工业,促进粮食转化,延长产业链;推进农业生产的规模化、专业化和生态化,建立绿色食品基地等

四、我国东西部两个地区的比较(东北地区和新疆地区)

读我国两区域图,回答问题:

(1)A、B两地区储量丰富的矿产资源是 油气 ,以此为基础发展的工业部门有 石油工业和石油化工业。

(2)A地区与B相比,发展上述工业的优势有 交通便利,市场广阔,工业基础雄厚, 。

(3)为了优化资源配置,A、B两地资源都大量输往华东地区。这对资源输出地区有什么重要的地理意义?

将潜在的资源优势转化为现实的经济优势,带动相关产业的发展,促进地区经济发展。

资料一:东北曾是世界著名的商品大豆产区,是我国主要食用油的来源。自加入WTO后,2001年江苏某榨油厂即进口美国大豆1396万吨,约相当于我国一年的大豆产量,同年东北大豆却有七成积压在农村。

资料二:东北和美国进口大豆的产销成本调查其中Ⅹ为美国每吨大豆的加工成本

(l)2001年江苏某榨油厂“舍近求远”从美国进口大豆的主要原因是什么?

东北大豆出油率低,价格高,加工成本高。

(2)请你分析造成东北大豆与美国大豆生产成本差异的主要原因。

水热不足,科技水平低,劳动生产率低。

(3)该研究性学习小组以“东北大豆的出路”为题进行研究,应主要采用何种研究方法?试简述理由。

比较法;选定对象进行比较,能找出差距和改进的措施:

(4)该学习小组要将研究成果“东北大豆的出路”呈报给政府供决策参考。如果你是小组成员,你会提出哪些建议?

建立高油大豆生产基地,实行专业化规模生产;加大科技投入,改良品种,发展面向市场的产品;机械化生产,提高劳动生产率;发展生态农业;发展大豆产品的深加工,提高农产品的附加值

五、长三角城市群和珠三角城市群

下图分别是我国长江三角洲和珠江三角洲经济区示意图,读后回答问题。

(1)改革开放以来,珠江三角洲经济成为全国经济增长最快,人民生活最富裕,外商投资的热点地区?其区位优势。

位于东南沿海,同香港、澳门毗邻,靠近东南亚,地理位置优越;劳动力廉价丰富;地价低廉;著名侨乡;地处改革开放前沿,优惠政策。

(2)简析两经济区发展经济的共同的区位优势。

同处在河流三角洲,地理位置优越,海陆交通便利,经济腹地广阔;发展农业生产的水热条件优越,农作物可以一年二熟至三熟;地形平坦,水网密布,降水充沛,土壤比较肥沃;人口密集,劳动力资源丰富。

(3)两个经济区在发展过程中存在哪些主要问题?

耕地减少,土地资源紧缺,农业基础明显削弱;生态环境破坏,区域环境质量下降;能源紧张。

(4)国家采取了哪些措施来解决两地区能源紧张的状况?

积极发展核电,建设了秦山、大亚湾等核电站;建设“西气东输”、“西电东送”等能源调配工程。

(5)近年来,长江三角洲城市群迅速崛起,成为我国规模最大的都市圈。分析该城市群形成的主要区位因素。

长江三角洲地势平坦,气候温暖湿润,交通便利,工农业发达,人口稠密,具备城市形成和发展的优越自然条件和社会经济区位优势。近年来,农村经济和乡镇企业迅速发展,大量农业劳动力向第二、三产业转移,大大加快了城市化的速度,促进了城市群的形成和发展。

以市场需求为导向,优化区域布局,建设农产品产业带,发展特色农业是我国农业可持续发展的重要途径之一。

六、商品粮基地比较

下图是我国两大重要的商品农业生产基地,分析回答下列问题。

(1)比较甲、乙两区域中的平原地区优势农产品的差异。

甲:水稻 油菜、棉花等 乙:春小麦、玉米 甜菜、大豆等

(2)图中甲地A、B区域农业发展存在的主要环境问题是什么?该如何解决? 问题:湖泊面积萎缩、洪涝灾害较多 办法:因地制宜,调整农业结构,发展多种经营;退耕还湖,改善生态环境;加强农田基本建设,提高抗灾能力等

(3)从自然角度考虑,图中乙区域C、D平原农业发展的主要制约因素是什么?该如何解决? 低温(热量条件较差) 办法:依靠科技,培育耐低温良种;采取温室、塑料大棚等抗低温措施等

(4)图中甲区域农业的发展与乙区域相比,有哪些优势区位?

热量条件优越;劳动力素质和科技水平较高

★ 长江流域湖泊面临的环境问题及治理

存在问题:(1)长江流域湖泊的日益萎缩;(2)长江流域湖泊的水污染及富营养化日益严峻;(3)长江流域湖泊生态环境衰退。

治理措施:(1)治:治理污染源;(2)控:控制污染量;(3)截:截流湖泊和河道污水;(4)疏:疏浚河道湖底的淤泥;(5)引:引清水入湖;(6)修:修复湖区生态环境;(7)管:实行长效管理

6