2019年人教版七年级上册历史第三单元《秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固》测试卷

文档属性

| 名称 | 2019年人教版七年级上册历史第三单元《秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固》测试卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 235.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-11-23 09:58:23 | ||

图片预览

文档简介

第三单元《秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固》测试卷

一、选择题(共15小题)

1.东汉的建立者是光武帝,他的名字是( )

A. 刘邦

B. 刘彻

C. 刘秀

D. 刘启

2.东汉末年黄巾起义的意义不包括

A. 推翻了东汉政权

B. 冲击了豪强地主庄园

C. 缓解了土地兼并

D. 体现了农民的斗争精神

3.下列表述准确无误的是 ( )

A. 西汉宦官蔡伦改进了造纸术

B. 东汉宦官蔡伦改进了造纸术

C. 西汉宦官蔡伦发明了造纸术

D. 东汉宦官蔡伦发明了造纸术

4.楚汉之争的性质是( )

A. 楚国为反对汉国的侵略而进行的战争

B. 项羽为维护自身的利益而同刘邦进行的战争

C. 刘邦反对项羽大肆杀戮的正义战争

D. 刘邦和项羽为争夺最高统治权而进行的战争

5.我国历史上第一次大规模的农民起义爆发的地点是( )

A. 陈

B. 沛县

C. 大泽乡

D. 渔阳

6.东汉政权后期逐步走向衰亡的原因不包括( )

A. 外戚宦官交替专权

B. 州牧势力的膨胀

C. 黄巾起义的沉重打击

D. 王莽施政的危害

7.下列是蔡伦使用的造纸原料,不正确的是( )

A. 树皮

B. 破布

C. 旧鱼网

D. 丝绸

8.下面是某同学制作的关于黄巾起义的知识卡片,其中错误的一项是

A. 时间

B. 领导人

C. 口号

D. 作用

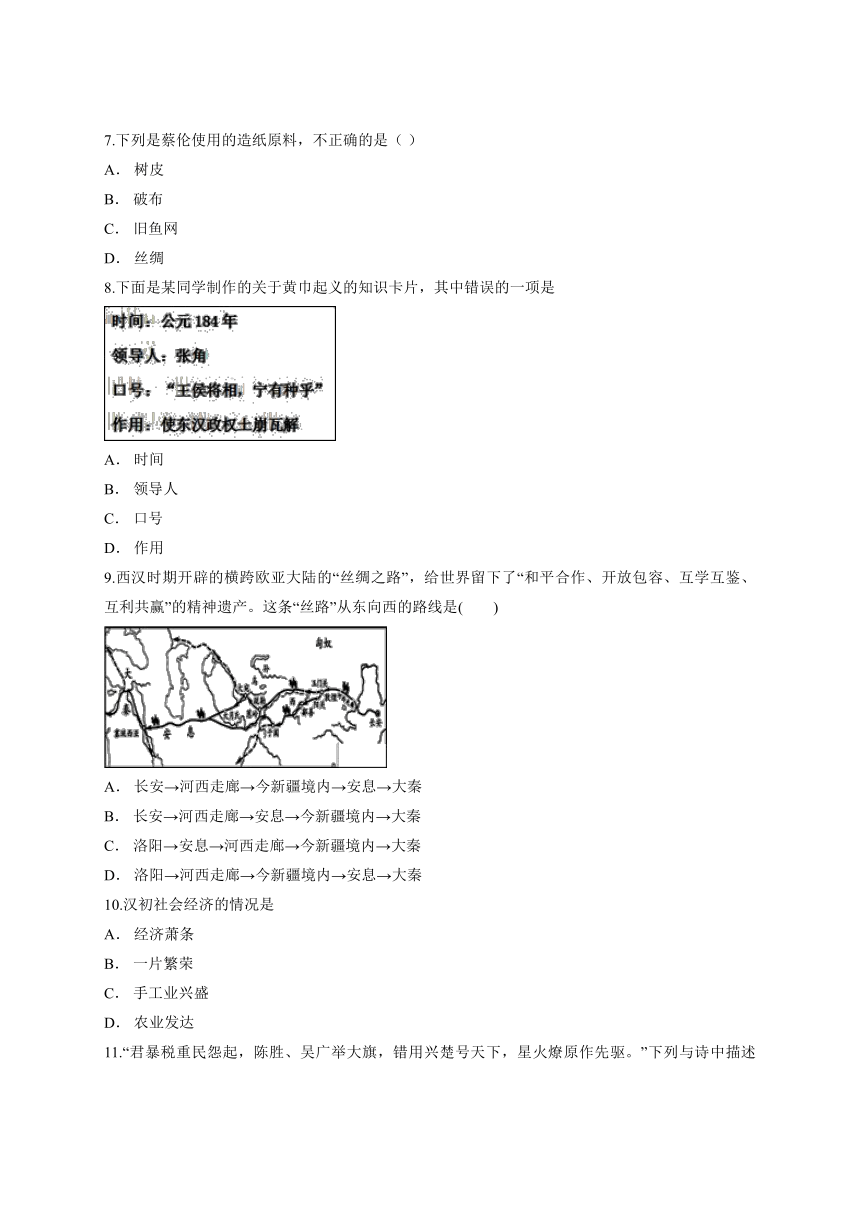

9.西汉时期开辟的横跨欧亚大陆的“丝绸之路”,给世界留下了“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的精神遗产。这条“丝路”从东向西的路线是( )

A. 长安→河西走廊→今新疆境内→安息→大秦

B. 长安→河西走廊→安息→今新疆境内→大秦

C. 洛阳→安息→河西走廊→今新疆境内→大秦

D. 洛阳→河西走廊→今新疆境内→安息→大秦

10.汉初社会经济的情况是

A. 经济萧条

B. 一片繁荣

C. 手工业兴盛

D. 农业发达

11.“君暴税重民怨起,陈胜、吴广举大旗,错用兴楚号天下,星火燎原作先驱。”下列与诗中描述陈胜吴广起义原因相关的有( )

①烽火戏诸侯 ②徭役沉重 ③赋税沉重 ④刑法严酷

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②③④

D. ①③④

12.汉初几位皇帝解决经济萧条的办法不包括

A. 减轻农民徭役

B. 注意发展农业生产

C. 提倡节俭,并以身作则

D. 加紧搜刮百姓

13.乌江自刎前,项羽悲叹道:“此乃天亡我也,非战之罪也!”你认为下列哪一项不是项羽失败的原因( )

A. 刘邦善于网罗各个方面的人才

B. 项羽刚愎自用

C. 刘邦赢得了人心

D. 巨鹿之战

14.中学生丁忞和丁澄为完成老师布置的“学习与探究”活动开展了历史考察,他俩考察了下列四大建筑,其中属佛教建筑的是( )

A. 陕西韩城太史祠

B. 河南洛阳白马寺

C. 四川成都青城山

D. 福建泉州老君像

15.张仲景被称为“医圣”是因为他 ( )

A. 采用四诊法

B. 制成了全身麻醉药

C. 写出了第一本完整的药物学著作

D. 奠定了中医治疗学的基础

二、非选择题(共5小题)

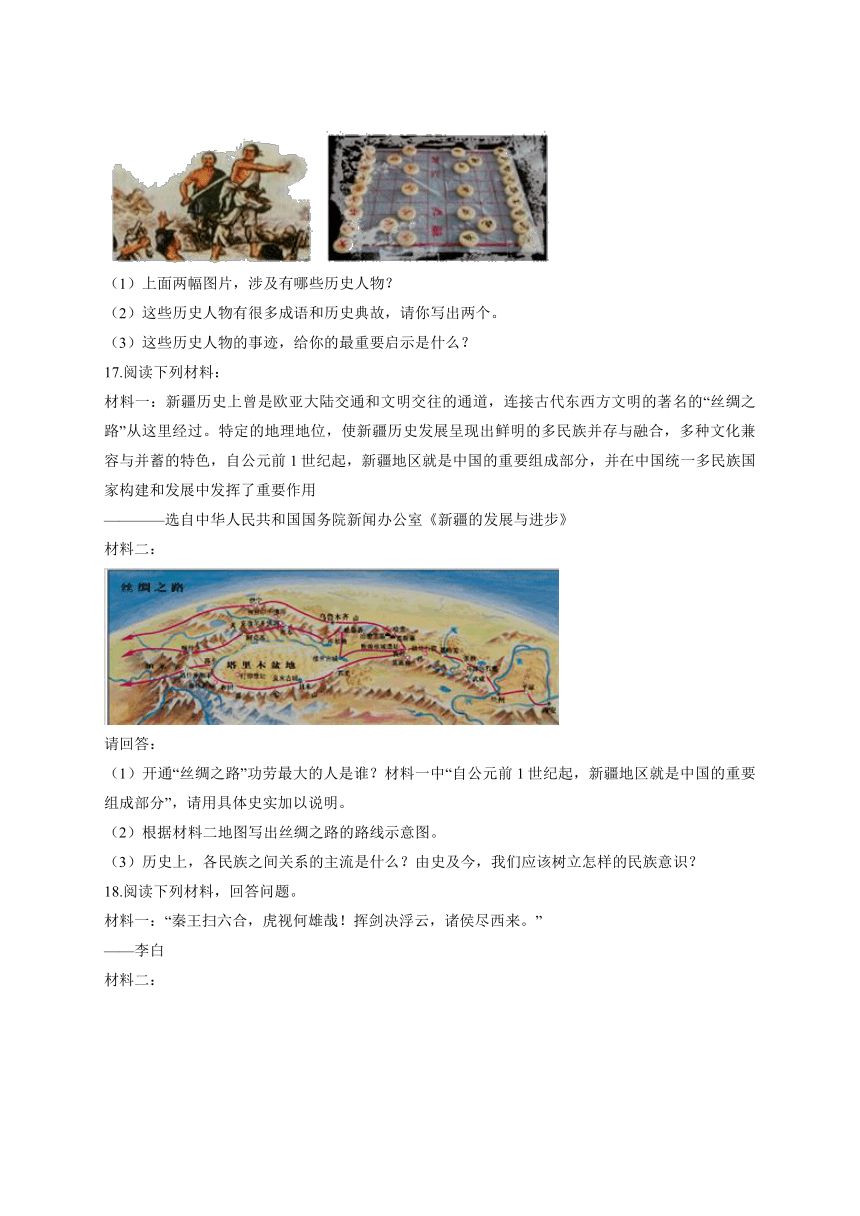

16.阅读下图,回答问题。

(1)上面两幅图片,涉及有哪些历史人物?

(2)这些历史人物有很多成语和历史典故,请你写出两个。

(3)这些历史人物的事迹,给你的最重要启示是什么?

17.阅读下列材料:

材料一:新疆历史上曾是欧亚大陆交通和文明交往的通道,连接古代东西方文明的著名的“丝绸之路”从这里经过。特定的地理地位,使新疆历史发展呈现出鲜明的多民族并存与融合,多种文化兼容与并蓄的特色,自公元前1世纪起,新疆地区就是中国的重要组成部分,并在中国统一多民族国家构建和发展中发挥了重要作用

————选自中华人民共和国国务院新闻办公室《新疆的发展与进步》

材料二:

请回答:

(1)开通“丝绸之路”功劳最大的人是谁?材料一中“自公元前1世纪起,新疆地区就是中国的重要组成部分”,请用具体史实加以说明。

(2)根据材料二地图写出丝绸之路的路线示意图。

(3)历史上,各民族之间关系的主流是什么?由史及今,我们应该树立怎样的民族意识?

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

——李白

材料二:

材料三:“及至始皇……废先王之道;焚百家之言,以愚黔首。隳名城,杀豪杰;收

天下之兵……以弱天下之民……然陈涉……斩木为兵,揭竿为旗,天下云合响应……山东豪俊遂并起而亡秦族矣。”

——贾谊《过秦论》

(1)材料一中李白所盛赞的“秦王”是谁?它反映了秦王的主要功绩是什么?

(2)在秦朝,最高统治者被称作什么?在地方,秦朝实行了什么制度?

(3)据材料二两幅图片所示,秦朝为巩固统一采取的两项重要措施是什么?

(4)为了安定北方边疆,抵御匈奴的入侵,秦朝统一后,修筑了一项举世闻名的城防工程,这个工程叫什么?

(5)材料三中“焚百家之言”是指哪一历史事件?采取这一措施的目的是为了什么?

(6)陈胜、吴广起义失败后,谁和谁领导的农民军继续进行反秦的斗争?

19.阅读材料,回答问题:

材料一:汉兴……天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。上于是约法省禁,轻田租,十五税一。

——《汉书?食货志》

材料二:(汉景帝)说:“农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……其令郡国务劝农桑。”

——《汉书》

材料三:京师之钱累百巨万,贯朽而不可校;太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。

——《史记》

(1)材料一说明西汉初年什么样的社会状况?

(2)材料一中的“上”指的是哪位皇帝?他针对这种状况采取了什么政策?

(3)材料二表达的主要意思是什么?请举例说明汉景帝的做法。

(4)材料三反映的是什么治世局面?

20.经过几十年的恢复和发展,到汉武帝的时候,西汉国力强盛。然而,身居高位的汉武帝却无法摆脱烦恼。而他也正是在不断地消除烦恼的过程中,开拓出了一个崭新的大汉帝国。请你根据下列史料,完成下列探究任务。

材料一 汉高祖刘邦为了让汉室江山永固,曾分封子弟到外地做诸侯王。可随着时间推移,诸侯王势力膨胀,对皇权构成了严重威胁。……到汉武帝时,王国问题终于彻底解决。

材料二

(1)结合材料一,说出汉武帝在“守业”中解决了哪一 困扰中央的重大问题。从材料中找出这一问题形成的原因。

(2)结合所学回答,汉武帝采取哪一措施解决了王国问题。

(3)结合所学和材料二,指出汉武帝为什么“心神不宁”。为此他采取了哪些措施让自己心神安宁?

(4)汉武帝的这些措施起到什么作用?

答案

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】B

4.【答案】D

5.【答案】C

6.【答案】D

7.【答案】D

8.【答案】C

9.【答案】A

10.【答案】A

11.【答案】B

12.【答案】D

13.【答案】D

14.【答案】B

15.【答案】D

16.【答案】(1)陈胜、吴广、刘邦、项羽。

(2)鱼腹丹书、四面楚歌、楚汉之争、鸿门宴、项庄舞剑,意在沛公等。

(3)得民心者得天下,失民心者失天下。

【解析】上面两幅图片,涉及到历史人物的人物有陈胜、吴广、刘邦、项羽。这些历史人物有很多成语和历史典故,如鱼腹丹书、四面楚歌、楚汉之争、鸿门宴、项庄舞剑,意在沛公等。这些历史人物的事迹,给我们的最重要启示是得民心者得天下,失民心者失天下。

17.【答案】(1)张骞;公元前60年,西汉政府设立西域都护

(2)长安——河西走廊——今新疆——西亚——欧洲

(3)各民族之间关系主流是友好交流;由史及今,我们应该是树立民族平等、民族团结和各民族共同发展的民族意识。

【解析】(1)依据所学知识可知,汉武帝时期,张骞两次出使西域,为丝绸之路的开通奠定了基础,所以说开通“丝绸之路”功劳最大的人是张骞。公元前60年,西汉设置西域都护府,将新疆地区正式纳入汉朝版图,成为中国统一的多民族国家的重要组成部分。

(2)根据图片可知,丝绸之路的路线是从长安出发,经河西走廊、到今新疆境内、中亚、西亚的伊朗,最远到达了欧洲的大秦。

(3)依据所学知识可知,历史上各民族之间关系的主流是友好交流。由史及今,我们应该是树立民族平等、民族团结和各民族共同发展的民族意识。言之有理即可。

18.【答案】(1)秦始皇(嬴政);灭六国,统一全国(统一六国)

(2)皇帝;郡县制

(3)统一货币 ,统一文字(小篆)

(4)万里长城

(5)焚书坑儒;加强对思想的控制(控制思想)

(6)项羽和刘邦

【解析】(1)读材料分析理解秦王是嬴政,功绩是灭六国,统一全国(2)、(4)、(5)、(6)根据所学知识回答即可(3)看图可知是统一货币为圆形方孔铜钱,统一文字(小篆)

19.【答案】(1)经济萧条,国家贫困,到处都是荒凉景象。

(2)文中的“上”指的是汉高祖。

措施:休养生息的政策;减轻农民的徭役、兵役和赋税负担;重视发展农业生产。

(3)重视农业生产。汉景帝:奖励努力耕作的农民,劝诫百官关心农桑,提倡节俭,并以身作则。

(4)文景之治。

【解析】(1)据材料一可知,由于战争破坏,汉初天子都不能找到同色的四匹马,将相有的只能乘牛车,可知当时的社会状况:经济萧条,国家贫困,到处都是荒凉景象。据此作答即可。

(2)由于汉初经济的贫困,汉高祖为恢复发展经济,实行了与民休息的休养生息政策。据题意,材料一中的“上”指的是汉高祖,他针对这种状况采取了减轻百姓赋税、徭役和兵役负担,发展农业生产的休养生息政策。

(3)通过阅读材料二可知其表达的主要意思是农业是天下的根本。汉景帝重视农业的发展,奖励努力耕作的农民,劝诫百官关心农桑,提倡节俭,并以身作则。

(4)根据材料三可知,在汉景帝后期经济出现了繁荣兴盛的局面,这种局面的出现是经过汉文帝和汉景帝两个时期的努力而形成的,历史上称为文景之治。据题意可作答反映的治世局面是文景之治。

20.【答案】(1)王国问题。汉高祖时分封子弟到外地做诸侯王,随着诸侯王势力的膨胀,对皇权构成了严重威胁。

(2)允许诸侯王将白己的封地分给子弟,建立较小的侯国。

(3)汉武帝时诸子百家学说的流行不利于中央集权:采纳董仲舒的建议。“罢黜百家,独尊儒术”。

(4)汉武帝从政治、思想、经济等万面采取措施,为大一统帝国进一步巩固和发展奠定基础,使国家空前强盛。

【解析】(1)根据材料一“王国问题终于彻底解决”,结合所学知识可知,汉武帝在“守业”中解决了王国问题。由“汉高祖刘邦为了让汉室江山永固,曾分封子弟到外地做诸侯王”,可知汉高祖时分封子弟到外地做诸侯王,随着诸侯王势力的膨胀,对皇权构成了严重威胁。

(2)结合所学知识可知,汉武帝颁行“推恩令”,使诸侯王多分封子弟为侯,使王国封地被分割,从而削弱王国势力。

(3)根据材料汉武帝 “心神不宁”,结合所学知识可知,汉武帝即位的时候,诸子百家的思想还比较活跃,常常批评皇帝的政策,指责中央,使他“心神不宁”。因此汉武帝为巩固统治,加强中央集权,采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术。”把儒家思想作为封建文化的正统思想。

(4)结合所学知识可知,汉武帝时中国历史上一位具有雄才大略的皇帝,他采取的一系列措施进行改革,政治、经济、军事、思想文化的大一统逐渐巩固,加强了中央集权,使西汉出现了封建大一统的鼎盛局面,使西汉国力最为强盛。

一、选择题(共15小题)

1.东汉的建立者是光武帝,他的名字是( )

A. 刘邦

B. 刘彻

C. 刘秀

D. 刘启

2.东汉末年黄巾起义的意义不包括

A. 推翻了东汉政权

B. 冲击了豪强地主庄园

C. 缓解了土地兼并

D. 体现了农民的斗争精神

3.下列表述准确无误的是 ( )

A. 西汉宦官蔡伦改进了造纸术

B. 东汉宦官蔡伦改进了造纸术

C. 西汉宦官蔡伦发明了造纸术

D. 东汉宦官蔡伦发明了造纸术

4.楚汉之争的性质是( )

A. 楚国为反对汉国的侵略而进行的战争

B. 项羽为维护自身的利益而同刘邦进行的战争

C. 刘邦反对项羽大肆杀戮的正义战争

D. 刘邦和项羽为争夺最高统治权而进行的战争

5.我国历史上第一次大规模的农民起义爆发的地点是( )

A. 陈

B. 沛县

C. 大泽乡

D. 渔阳

6.东汉政权后期逐步走向衰亡的原因不包括( )

A. 外戚宦官交替专权

B. 州牧势力的膨胀

C. 黄巾起义的沉重打击

D. 王莽施政的危害

7.下列是蔡伦使用的造纸原料,不正确的是( )

A. 树皮

B. 破布

C. 旧鱼网

D. 丝绸

8.下面是某同学制作的关于黄巾起义的知识卡片,其中错误的一项是

A. 时间

B. 领导人

C. 口号

D. 作用

9.西汉时期开辟的横跨欧亚大陆的“丝绸之路”,给世界留下了“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的精神遗产。这条“丝路”从东向西的路线是( )

A. 长安→河西走廊→今新疆境内→安息→大秦

B. 长安→河西走廊→安息→今新疆境内→大秦

C. 洛阳→安息→河西走廊→今新疆境内→大秦

D. 洛阳→河西走廊→今新疆境内→安息→大秦

10.汉初社会经济的情况是

A. 经济萧条

B. 一片繁荣

C. 手工业兴盛

D. 农业发达

11.“君暴税重民怨起,陈胜、吴广举大旗,错用兴楚号天下,星火燎原作先驱。”下列与诗中描述陈胜吴广起义原因相关的有( )

①烽火戏诸侯 ②徭役沉重 ③赋税沉重 ④刑法严酷

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②③④

D. ①③④

12.汉初几位皇帝解决经济萧条的办法不包括

A. 减轻农民徭役

B. 注意发展农业生产

C. 提倡节俭,并以身作则

D. 加紧搜刮百姓

13.乌江自刎前,项羽悲叹道:“此乃天亡我也,非战之罪也!”你认为下列哪一项不是项羽失败的原因( )

A. 刘邦善于网罗各个方面的人才

B. 项羽刚愎自用

C. 刘邦赢得了人心

D. 巨鹿之战

14.中学生丁忞和丁澄为完成老师布置的“学习与探究”活动开展了历史考察,他俩考察了下列四大建筑,其中属佛教建筑的是( )

A. 陕西韩城太史祠

B. 河南洛阳白马寺

C. 四川成都青城山

D. 福建泉州老君像

15.张仲景被称为“医圣”是因为他 ( )

A. 采用四诊法

B. 制成了全身麻醉药

C. 写出了第一本完整的药物学著作

D. 奠定了中医治疗学的基础

二、非选择题(共5小题)

16.阅读下图,回答问题。

(1)上面两幅图片,涉及有哪些历史人物?

(2)这些历史人物有很多成语和历史典故,请你写出两个。

(3)这些历史人物的事迹,给你的最重要启示是什么?

17.阅读下列材料:

材料一:新疆历史上曾是欧亚大陆交通和文明交往的通道,连接古代东西方文明的著名的“丝绸之路”从这里经过。特定的地理地位,使新疆历史发展呈现出鲜明的多民族并存与融合,多种文化兼容与并蓄的特色,自公元前1世纪起,新疆地区就是中国的重要组成部分,并在中国统一多民族国家构建和发展中发挥了重要作用

————选自中华人民共和国国务院新闻办公室《新疆的发展与进步》

材料二:

请回答:

(1)开通“丝绸之路”功劳最大的人是谁?材料一中“自公元前1世纪起,新疆地区就是中国的重要组成部分”,请用具体史实加以说明。

(2)根据材料二地图写出丝绸之路的路线示意图。

(3)历史上,各民族之间关系的主流是什么?由史及今,我们应该树立怎样的民族意识?

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

——李白

材料二:

材料三:“及至始皇……废先王之道;焚百家之言,以愚黔首。隳名城,杀豪杰;收

天下之兵……以弱天下之民……然陈涉……斩木为兵,揭竿为旗,天下云合响应……山东豪俊遂并起而亡秦族矣。”

——贾谊《过秦论》

(1)材料一中李白所盛赞的“秦王”是谁?它反映了秦王的主要功绩是什么?

(2)在秦朝,最高统治者被称作什么?在地方,秦朝实行了什么制度?

(3)据材料二两幅图片所示,秦朝为巩固统一采取的两项重要措施是什么?

(4)为了安定北方边疆,抵御匈奴的入侵,秦朝统一后,修筑了一项举世闻名的城防工程,这个工程叫什么?

(5)材料三中“焚百家之言”是指哪一历史事件?采取这一措施的目的是为了什么?

(6)陈胜、吴广起义失败后,谁和谁领导的农民军继续进行反秦的斗争?

19.阅读材料,回答问题:

材料一:汉兴……天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。上于是约法省禁,轻田租,十五税一。

——《汉书?食货志》

材料二:(汉景帝)说:“农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣……其令郡国务劝农桑。”

——《汉书》

材料三:京师之钱累百巨万,贯朽而不可校;太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。

——《史记》

(1)材料一说明西汉初年什么样的社会状况?

(2)材料一中的“上”指的是哪位皇帝?他针对这种状况采取了什么政策?

(3)材料二表达的主要意思是什么?请举例说明汉景帝的做法。

(4)材料三反映的是什么治世局面?

20.经过几十年的恢复和发展,到汉武帝的时候,西汉国力强盛。然而,身居高位的汉武帝却无法摆脱烦恼。而他也正是在不断地消除烦恼的过程中,开拓出了一个崭新的大汉帝国。请你根据下列史料,完成下列探究任务。

材料一 汉高祖刘邦为了让汉室江山永固,曾分封子弟到外地做诸侯王。可随着时间推移,诸侯王势力膨胀,对皇权构成了严重威胁。……到汉武帝时,王国问题终于彻底解决。

材料二

(1)结合材料一,说出汉武帝在“守业”中解决了哪一 困扰中央的重大问题。从材料中找出这一问题形成的原因。

(2)结合所学回答,汉武帝采取哪一措施解决了王国问题。

(3)结合所学和材料二,指出汉武帝为什么“心神不宁”。为此他采取了哪些措施让自己心神安宁?

(4)汉武帝的这些措施起到什么作用?

答案

1.【答案】C

2.【答案】A

3.【答案】B

4.【答案】D

5.【答案】C

6.【答案】D

7.【答案】D

8.【答案】C

9.【答案】A

10.【答案】A

11.【答案】B

12.【答案】D

13.【答案】D

14.【答案】B

15.【答案】D

16.【答案】(1)陈胜、吴广、刘邦、项羽。

(2)鱼腹丹书、四面楚歌、楚汉之争、鸿门宴、项庄舞剑,意在沛公等。

(3)得民心者得天下,失民心者失天下。

【解析】上面两幅图片,涉及到历史人物的人物有陈胜、吴广、刘邦、项羽。这些历史人物有很多成语和历史典故,如鱼腹丹书、四面楚歌、楚汉之争、鸿门宴、项庄舞剑,意在沛公等。这些历史人物的事迹,给我们的最重要启示是得民心者得天下,失民心者失天下。

17.【答案】(1)张骞;公元前60年,西汉政府设立西域都护

(2)长安——河西走廊——今新疆——西亚——欧洲

(3)各民族之间关系主流是友好交流;由史及今,我们应该是树立民族平等、民族团结和各民族共同发展的民族意识。

【解析】(1)依据所学知识可知,汉武帝时期,张骞两次出使西域,为丝绸之路的开通奠定了基础,所以说开通“丝绸之路”功劳最大的人是张骞。公元前60年,西汉设置西域都护府,将新疆地区正式纳入汉朝版图,成为中国统一的多民族国家的重要组成部分。

(2)根据图片可知,丝绸之路的路线是从长安出发,经河西走廊、到今新疆境内、中亚、西亚的伊朗,最远到达了欧洲的大秦。

(3)依据所学知识可知,历史上各民族之间关系的主流是友好交流。由史及今,我们应该是树立民族平等、民族团结和各民族共同发展的民族意识。言之有理即可。

18.【答案】(1)秦始皇(嬴政);灭六国,统一全国(统一六国)

(2)皇帝;郡县制

(3)统一货币 ,统一文字(小篆)

(4)万里长城

(5)焚书坑儒;加强对思想的控制(控制思想)

(6)项羽和刘邦

【解析】(1)读材料分析理解秦王是嬴政,功绩是灭六国,统一全国(2)、(4)、(5)、(6)根据所学知识回答即可(3)看图可知是统一货币为圆形方孔铜钱,统一文字(小篆)

19.【答案】(1)经济萧条,国家贫困,到处都是荒凉景象。

(2)文中的“上”指的是汉高祖。

措施:休养生息的政策;减轻农民的徭役、兵役和赋税负担;重视发展农业生产。

(3)重视农业生产。汉景帝:奖励努力耕作的农民,劝诫百官关心农桑,提倡节俭,并以身作则。

(4)文景之治。

【解析】(1)据材料一可知,由于战争破坏,汉初天子都不能找到同色的四匹马,将相有的只能乘牛车,可知当时的社会状况:经济萧条,国家贫困,到处都是荒凉景象。据此作答即可。

(2)由于汉初经济的贫困,汉高祖为恢复发展经济,实行了与民休息的休养生息政策。据题意,材料一中的“上”指的是汉高祖,他针对这种状况采取了减轻百姓赋税、徭役和兵役负担,发展农业生产的休养生息政策。

(3)通过阅读材料二可知其表达的主要意思是农业是天下的根本。汉景帝重视农业的发展,奖励努力耕作的农民,劝诫百官关心农桑,提倡节俭,并以身作则。

(4)根据材料三可知,在汉景帝后期经济出现了繁荣兴盛的局面,这种局面的出现是经过汉文帝和汉景帝两个时期的努力而形成的,历史上称为文景之治。据题意可作答反映的治世局面是文景之治。

20.【答案】(1)王国问题。汉高祖时分封子弟到外地做诸侯王,随着诸侯王势力的膨胀,对皇权构成了严重威胁。

(2)允许诸侯王将白己的封地分给子弟,建立较小的侯国。

(3)汉武帝时诸子百家学说的流行不利于中央集权:采纳董仲舒的建议。“罢黜百家,独尊儒术”。

(4)汉武帝从政治、思想、经济等万面采取措施,为大一统帝国进一步巩固和发展奠定基础,使国家空前强盛。

【解析】(1)根据材料一“王国问题终于彻底解决”,结合所学知识可知,汉武帝在“守业”中解决了王国问题。由“汉高祖刘邦为了让汉室江山永固,曾分封子弟到外地做诸侯王”,可知汉高祖时分封子弟到外地做诸侯王,随着诸侯王势力的膨胀,对皇权构成了严重威胁。

(2)结合所学知识可知,汉武帝颁行“推恩令”,使诸侯王多分封子弟为侯,使王国封地被分割,从而削弱王国势力。

(3)根据材料汉武帝 “心神不宁”,结合所学知识可知,汉武帝即位的时候,诸子百家的思想还比较活跃,常常批评皇帝的政策,指责中央,使他“心神不宁”。因此汉武帝为巩固统治,加强中央集权,采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术。”把儒家思想作为封建文化的正统思想。

(4)结合所学知识可知,汉武帝时中国历史上一位具有雄才大略的皇帝,他采取的一系列措施进行改革,政治、经济、军事、思想文化的大一统逐渐巩固,加强了中央集权,使西汉出现了封建大一统的鼎盛局面,使西汉国力最为强盛。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史