2019秋部编人教版七年级历史上册第19课 北魏政治和北方民族大交融(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 2019秋部编人教版七年级历史上册第19课 北魏政治和北方民族大交融(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2019-11-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

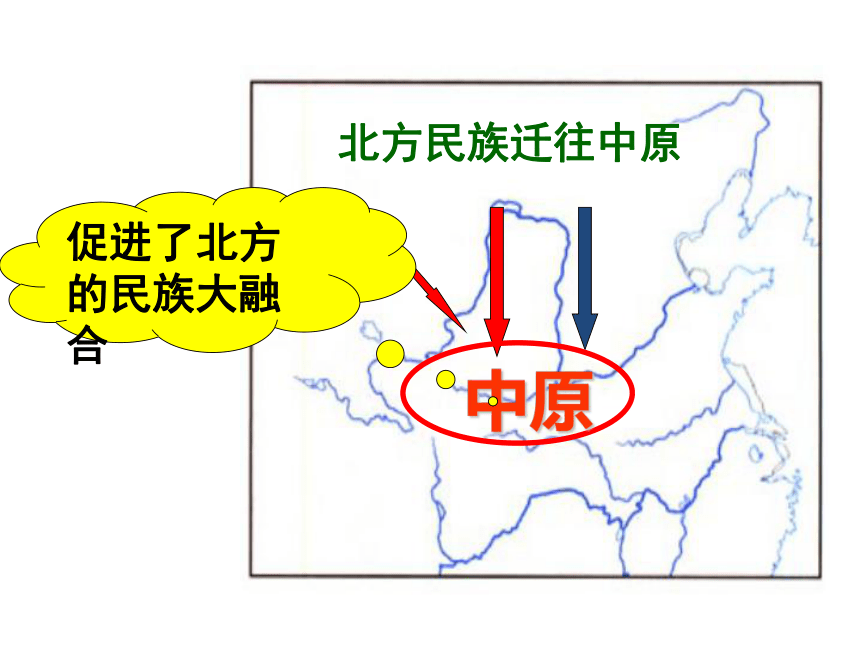

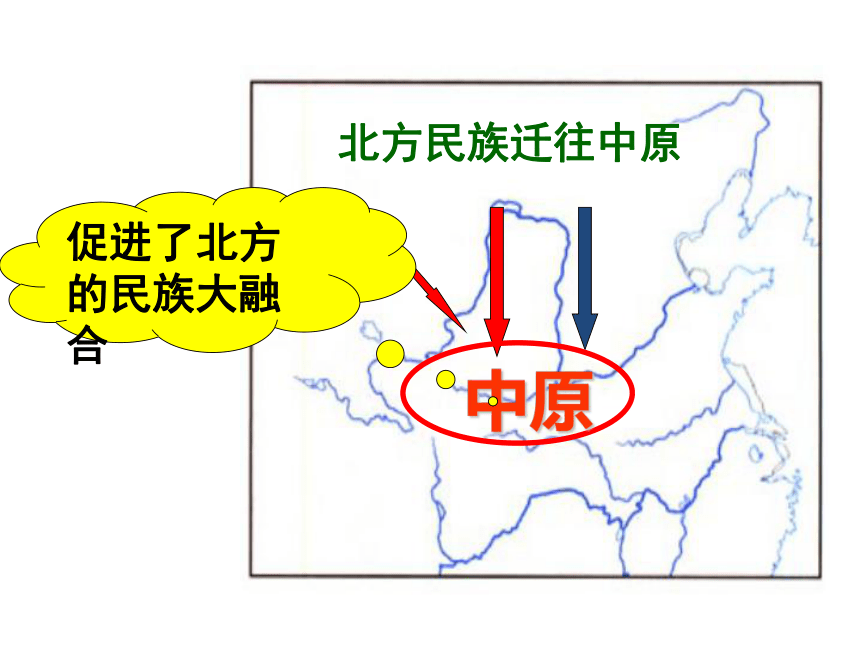

北方民族迁往中原

中原

促进了北方的民族大融合

第十九课

北魏政治和北方民族

大融合

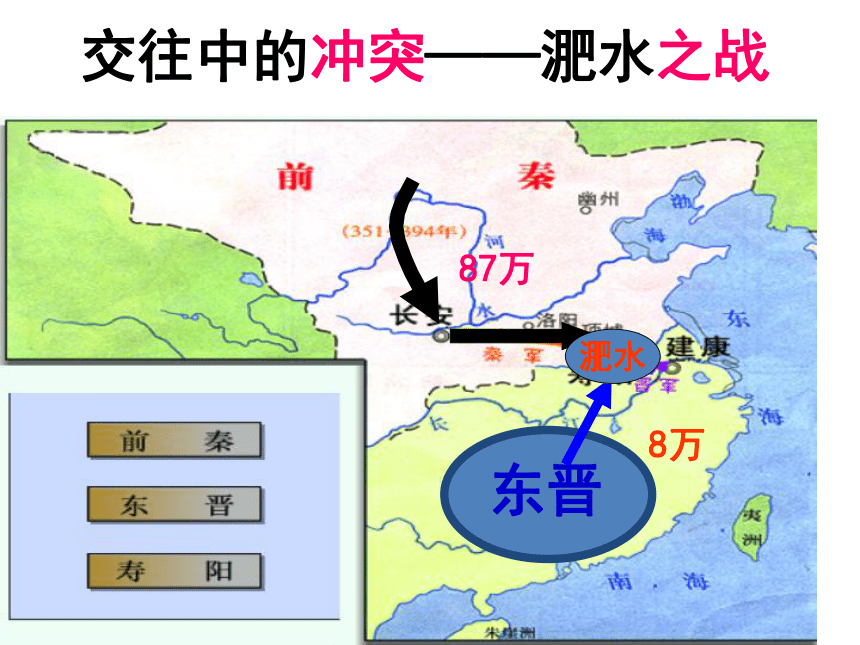

交往中的冲突——淝水之战

交流中的融合——孝文帝改革

交融中的发展——北方民族大交融

东晋

交往中的冲突——淝水之战

87万

8万

淝水

影 响

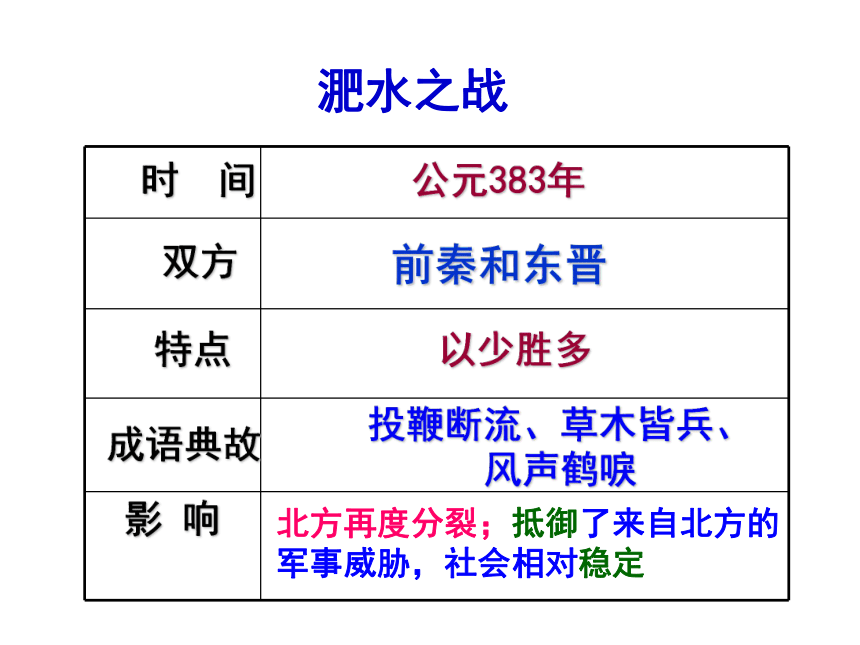

公元383年

以少胜多

时 间

双方

特点

北方再度分裂;抵御了来自北方的军事威胁,社会相对稳定

淝水之战

前秦和东晋

成语典故

投鞭断流、草木皆兵、 风声鹤唳

投鞭断流何雄壮,风声鹤唳究可哀。

草木皆兵成一梦,东山再起新局开。

淝水之战中的成语

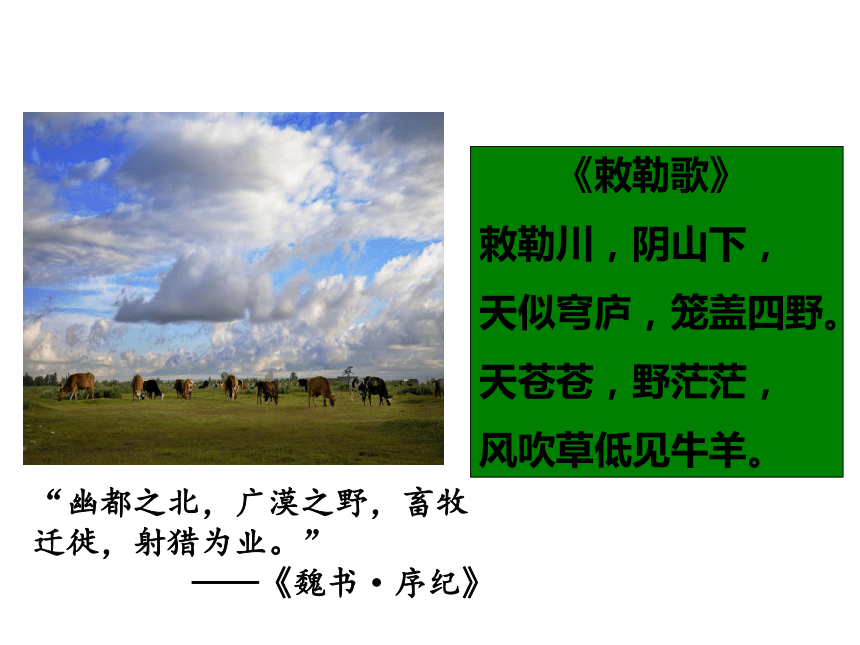

《敕勒歌》

敕勒川,阴山下,

天似穹庐,笼盖四野。

天苍苍,野茫茫,

风吹草低见牛羊。

“幽都之北,广漠之野,畜牧迁徙,射猎为业。”

——《魏书·序纪》

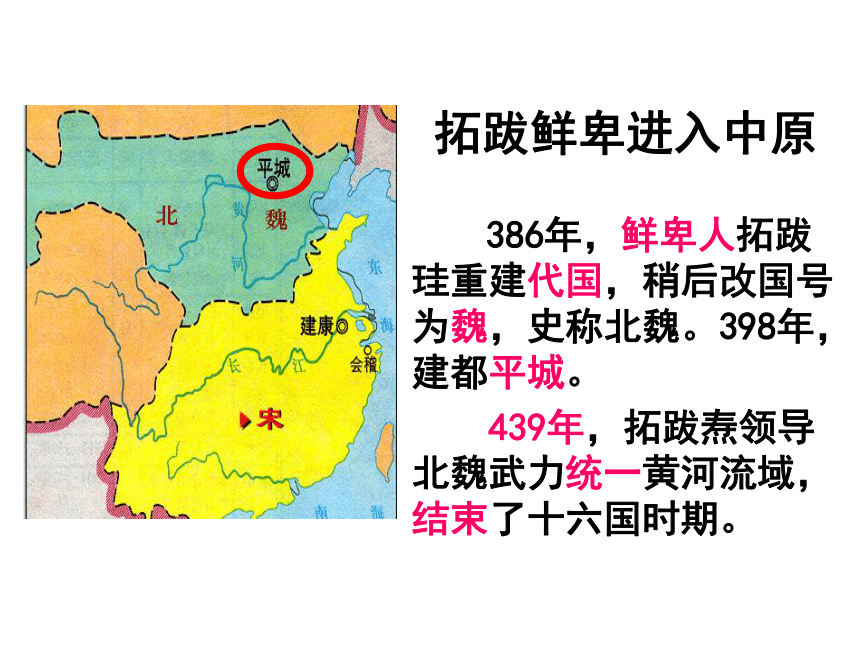

拓跋鲜卑进入中原

386年,鲜卑人拓跋珪重建代国,稍后改国号为魏,史称北魏。398年,建都平城。

439年,拓跋焘领导北魏武力统一黄河流域,结束了十六国时期。

交流中的融合——孝文帝改革

初识孝文帝

北魏孝文帝: 原名拓拔宏,改姓氏后为元宏,他四岁继皇位,是北魏王朝的第6个皇帝,继位19年时,祖母冯太后去世,开始真正掌握政权。孝文帝自幼在冯太后的教养下,深受汉文化的影响。

平城

洛阳

“此间(平城)用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难”。

洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。

2.内容:

494年迁都洛阳。

1.目的:

加强对北方的治理

“今欲断诸北语,一从正音。不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

使用汉语,禁用鲜卑语。

胡服

汉服

材料二:

改穿汉服

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

材料三:

改用汉姓

材料四:孝文帝选择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

鼓励与汉族通婚

归纳:北魏孝文帝改革的内容

①494年迁都洛阳。

②推行汉化措施:使用汉语,改穿汉服 ,采用汉姓,鼓励与汉族通婚。

(3)意义:增强了北魏的实力,促进了民族交融。

孝文帝是我国历史上杰出的少数民族改革家。

我们应当如何评价孝文帝?

顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革,增强北魏实力,促进民族融合,推动社会进步。

但从鲜卑族拓跋部角度看,孝文帝改革使鲜卑族丧失勇武之气,导致鲜卑族分裂和消亡。

农耕民族

(汉人)

游牧民族

(胡人)

中原

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

民族交融是时代的主流!

交融中发展——北方民族大交融

穿汉族服装的少数民族贵族

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

就座方式:

“席地而坐”

胡床

汉人演奏少数民族乐器图

《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

文化艺术的交融

各民族的大交融的表现:

1)生产生活:相互学习

2)政治制度:实行君主专制

3)思想文化:少数民族学习汉族文化,汉族学习少数民族乐舞

4)社会习俗:相互借鉴

5)民族心理:民族隔阂与民族偏见逐渐减少

意义:丰富了中华民族的物质文化和精神文化,为隋唐时期多民族国家繁荣与发展奠定基础

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

北朝

南朝

北方民族迁往中原

中原

促进了北方的民族大融合

第十九课

北魏政治和北方民族

大融合

交往中的冲突——淝水之战

交流中的融合——孝文帝改革

交融中的发展——北方民族大交融

东晋

交往中的冲突——淝水之战

87万

8万

淝水

影 响

公元383年

以少胜多

时 间

双方

特点

北方再度分裂;抵御了来自北方的军事威胁,社会相对稳定

淝水之战

前秦和东晋

成语典故

投鞭断流、草木皆兵、 风声鹤唳

投鞭断流何雄壮,风声鹤唳究可哀。

草木皆兵成一梦,东山再起新局开。

淝水之战中的成语

《敕勒歌》

敕勒川,阴山下,

天似穹庐,笼盖四野。

天苍苍,野茫茫,

风吹草低见牛羊。

“幽都之北,广漠之野,畜牧迁徙,射猎为业。”

——《魏书·序纪》

拓跋鲜卑进入中原

386年,鲜卑人拓跋珪重建代国,稍后改国号为魏,史称北魏。398年,建都平城。

439年,拓跋焘领导北魏武力统一黄河流域,结束了十六国时期。

交流中的融合——孝文帝改革

初识孝文帝

北魏孝文帝: 原名拓拔宏,改姓氏后为元宏,他四岁继皇位,是北魏王朝的第6个皇帝,继位19年时,祖母冯太后去世,开始真正掌握政权。孝文帝自幼在冯太后的教养下,深受汉文化的影响。

平城

洛阳

“此间(平城)用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难”。

洛阳为数朝之都,素来是中原的政治、经济、文化中心。

2.内容:

494年迁都洛阳。

1.目的:

加强对北方的治理

“今欲断诸北语,一从正音。不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

使用汉语,禁用鲜卑语。

胡服

汉服

材料二:

改穿汉服

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

贺楼 楼

邱穆陵 穆

步六孤 陆

贺赖 贺

独孤 刘

材料三:

改用汉姓

材料四:孝文帝选择中原大姓(汉族贵族)女子作后宫,并分别为五个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门。

鼓励与汉族通婚

归纳:北魏孝文帝改革的内容

①494年迁都洛阳。

②推行汉化措施:使用汉语,改穿汉服 ,采用汉姓,鼓励与汉族通婚。

(3)意义:增强了北魏的实力,促进了民族交融。

孝文帝是我国历史上杰出的少数民族改革家。

我们应当如何评价孝文帝?

顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革,增强北魏实力,促进民族融合,推动社会进步。

但从鲜卑族拓跋部角度看,孝文帝改革使鲜卑族丧失勇武之气,导致鲜卑族分裂和消亡。

农耕民族

(汉人)

游牧民族

(胡人)

中原

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

民族交融是时代的主流!

交融中发展——北方民族大交融

穿汉族服装的少数民族贵族

汉族妇女制作蒸馍与烙饼

就座方式:

“席地而坐”

胡床

汉人演奏少数民族乐器图

《鲜卑人乐舞图》---鲜卑人以汉族礼仪形式的歌舞表演

文化艺术的交融

各民族的大交融的表现:

1)生产生活:相互学习

2)政治制度:实行君主专制

3)思想文化:少数民族学习汉族文化,汉族学习少数民族乐舞

4)社会习俗:相互借鉴

5)民族心理:民族隔阂与民族偏见逐渐减少

意义:丰富了中华民族的物质文化和精神文化,为隋唐时期多民族国家繁荣与发展奠定基础

魏

蜀

吴

西晋

十六国

东晋

北朝

南朝

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史