河南省卢氏二高2010届高三上学期期末模拟(地理)

文档属性

| 名称 | 河南省卢氏二高2010届高三上学期期末模拟(地理) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 608.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2010-01-28 20:21:00 | ||

图片预览

文档简介

河南省卢氏二高2010届高三上学期期末模拟(地理)

编辑:苏跃飞 校对:王思亮

一、单选题(每小题2分,共60分)

根据美国地震局发布的信息,加勒比海岛国海地(18.5 oN,72.5 oW)当地时间2010年1月12日下午4点53分,发生里氏7.0级大地震。当地的一所医院已经倒塌,总统府和多座政府建筑坍塌,情况非常严重。依据材料回答1-4题

1.海地地震发生时,北京时间是 ( )

A.2010年1月12日16点53分 B.2010年1月13日5点53分

C.2010年1月12日5点53分 D.2010年1月12日下午4点53分

2.海地地震发生时,全球处于12日的日期范围占全球范围的比例大约是( )

A.八分之三 B.二分之一 C.八分之七 D.八分之五

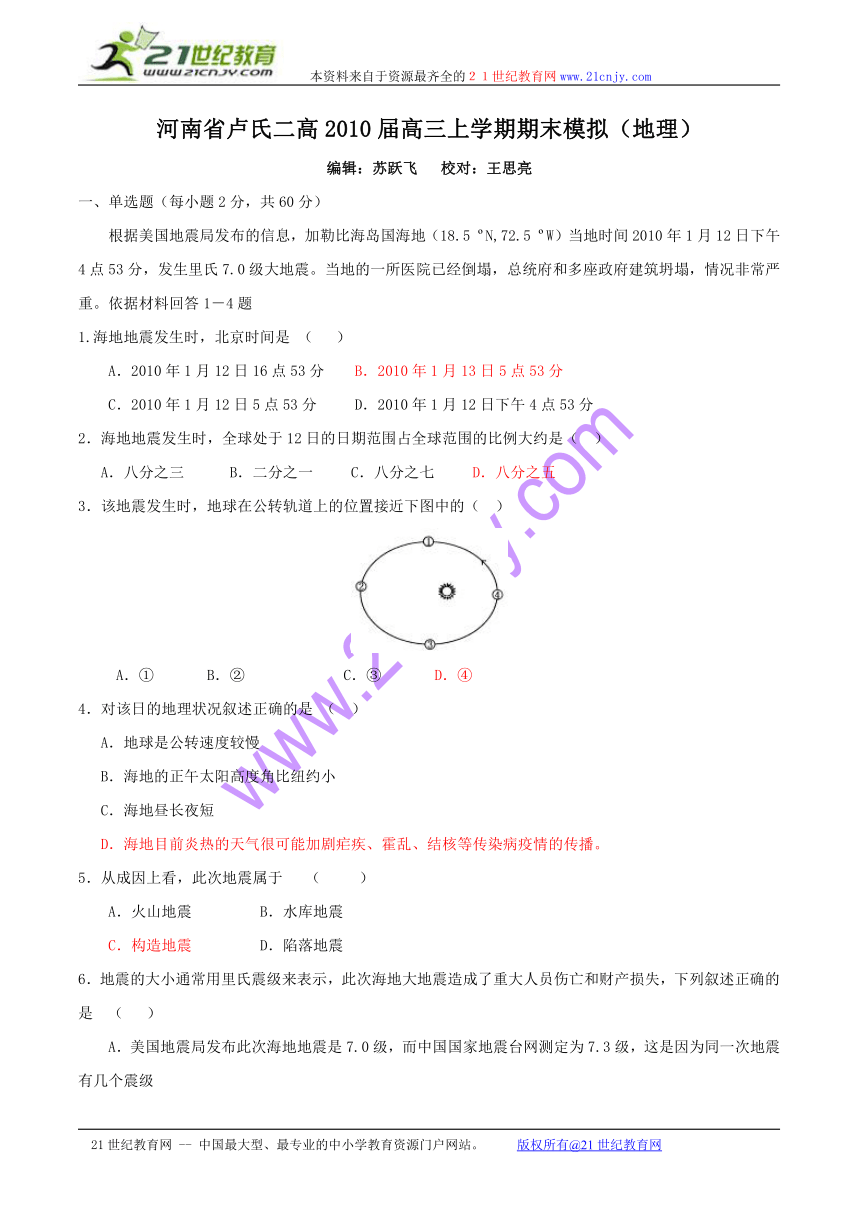

3.该地震发生时,地球在公转轨道上的位置接近下图中的( )

A.① B.②????? C.③ D.④

4.对该日的地理状况叙述正确的是 ( )

A.地球是公转速度较慢

B.海地的正午太阳高度角比纽约小

C.海地昼长夜短

D.海地目前炎热的天气很可能加剧疟疾、霍乱、结核等传染病疫情的传播。

5.从成因上看,此次地震属于 ( )

A.火山地震 B.水库地震

C.构造地震 D.陷落地震

6.地震的大小通常用里氏震级来表示,此次海地大地震造成了重大人员伤亡和财产损失,下列叙述正确的是 ( )

A.美国地震局发布此次海地地震是7.0级,而中国国家地震台网测定为7.3级,这是因为同一次地震有几个震级

B.美国地震局发布此次海地地震是7.0级,而中国国家地震台网测定为7.3级,这是因为距震中远近不同震级不同

C.离震中远近不同的地方烈度不同,说明一次地震有不同的烈度

D.震源深度越浅震级越高

7.下列自然灾害与地震关联性较强的是 ( )

①台风 ②滑坡 ③干旱 ④寒潮 ⑤泥石流 ⑥海啸

A.①②③ B.④⑤⑥ C.②⑤⑥ D.③④⑥

8.海地地震发生后,中国国际救援队一行60余人,携带了十余吨的搜救设备,上百种救援器械,13日20时30分从北京启程,支援海地抢险救灾。此次选择的运输方式是 ( )

A.航空运输 B.铁路运输

C.公路运输 D.海洋运输

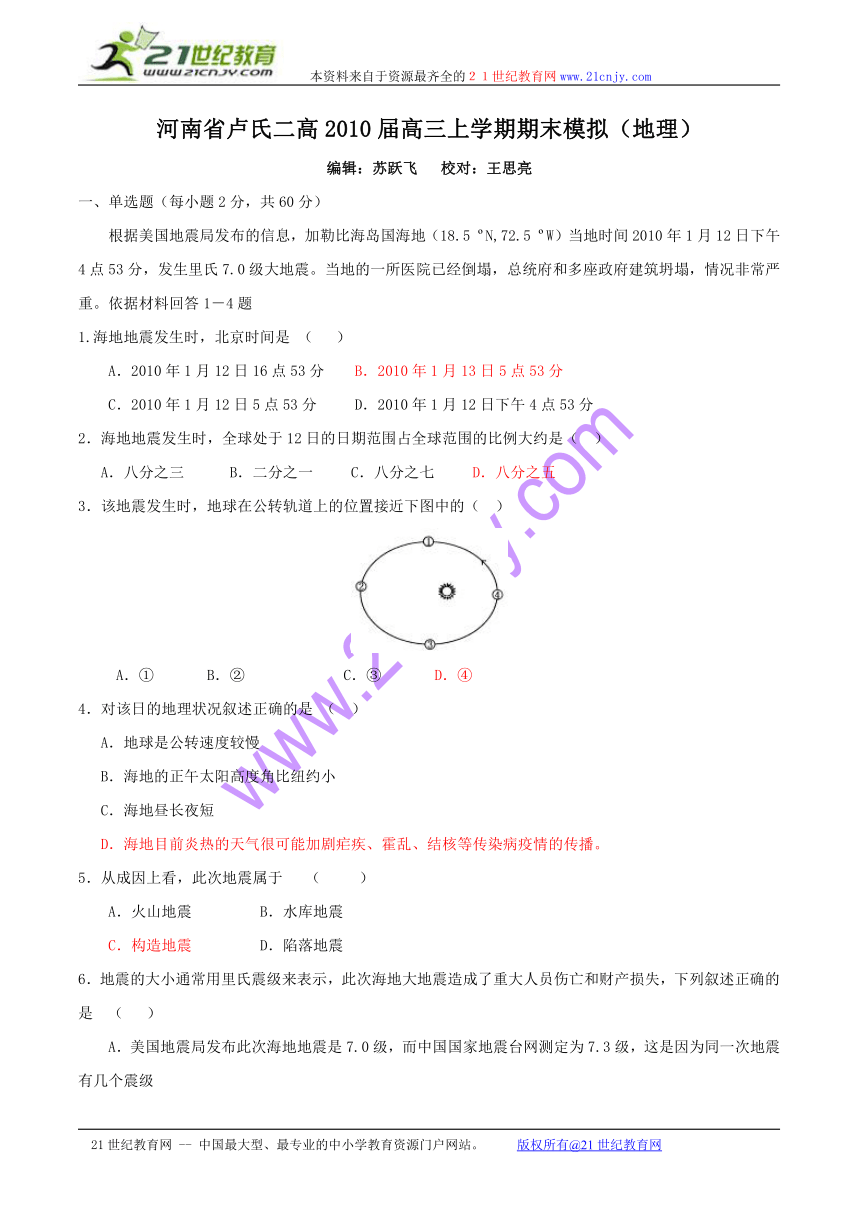

某校地理兴趣小组,于夏季的一天对当地一个

山谷进行野外考察。在分析根据考察成果绘制

的等压线和等温线示意图(图5,箭头表示空

气流动)时,发现他们已绘制的信息l、2、3、

4中,只有一项是正确的。据此完成9~10题。[来源:

9. 他们进行测量的时间可能是

A.8:30—9:30

B.11:00--12:00

C.14:00--15:00

D.22:00--23:00

10.甲、乙、丙、丁四点中,夜雨最多的是

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

2009年3月初,我国华北平原大部分地区受某天气系统影响。表一为“华北平原甲、乙、丙三地(同纬度)三天气象资料”,读表一完成11~12题。

表 一

地点

甲

乙

丙

日期

1日

2日

3日

1日

2日

3日

1日

2日

3日

天气

晴

阴雨

晴

晴

阴雨

多云

晴

晴

阴雨

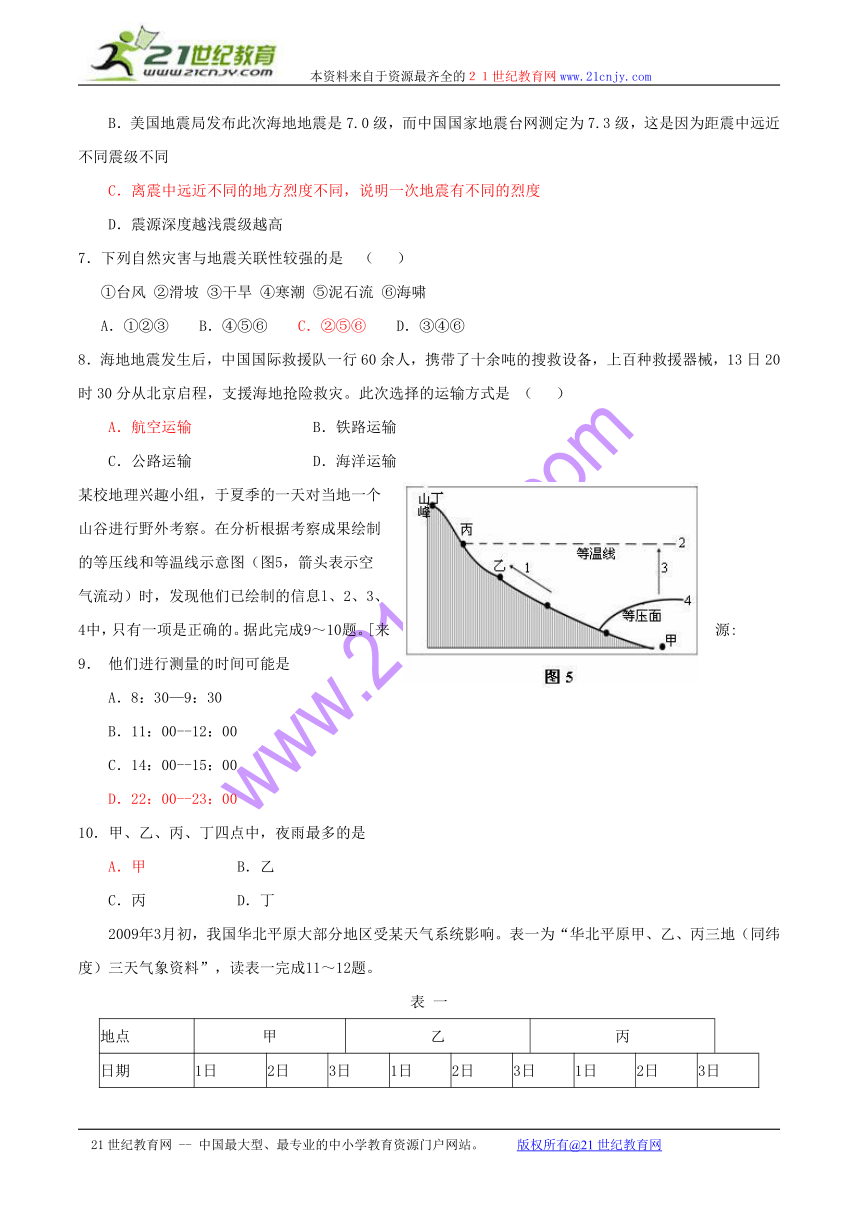

11.下列表示3月2日甲、乙、丙三地所处天气系统相对位置的四幅图(图6)中,正确的是

A. a B.b C.c D.d

12.3月2日丙地平均气温最高,原因是

A.太阳辐射强 B.大气削弱作用弱 C.受暖气团影响 D.大气逆辐射强

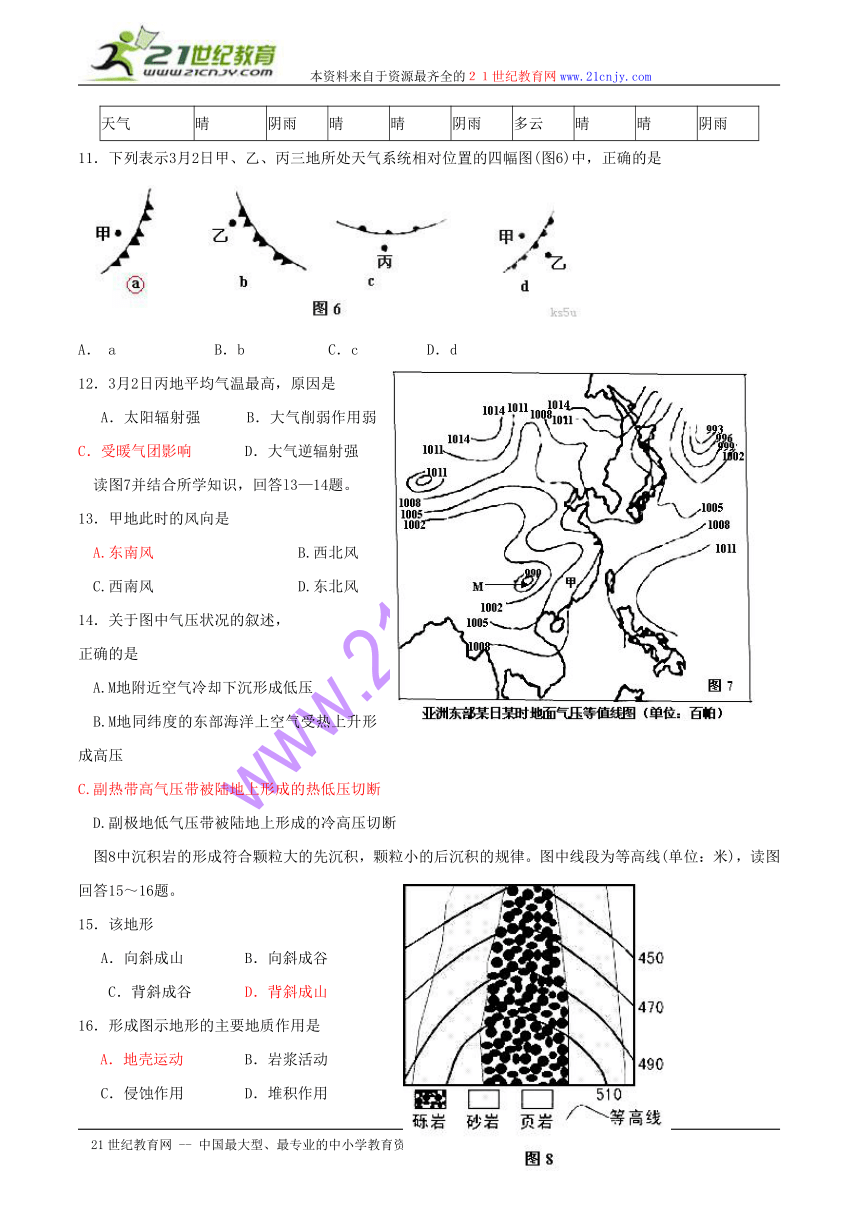

读图7并结合所学知识,回答l3—14题。

13.甲地此时的风向是 ?A.东南风????????? B.西北风 ?C.西南风????????? D.东北风 14.关于图中气压状况的叙述,

正确的是

?A.M地附近空气冷却下沉形成低压

?B.M地同纬度的东部海洋上空气受热上升形成高压

C.副热带高气压带被陆地上形成的热低压切断 ?D.副极地低气压带被陆地上形成的冷高压切断

图8中沉积岩的形成符合颗粒大的先沉积,颗粒小的后沉积的规律。图中线段为等高线(单位:米),读图回答15~16题。

15.该地形

A.向斜成山 B.向斜成谷

C.背斜成谷 D.背斜成山

16.形成图示地形的主要地质作用是

A.地壳运动 B.岩浆活动

C.侵蚀作用 D.堆积作用

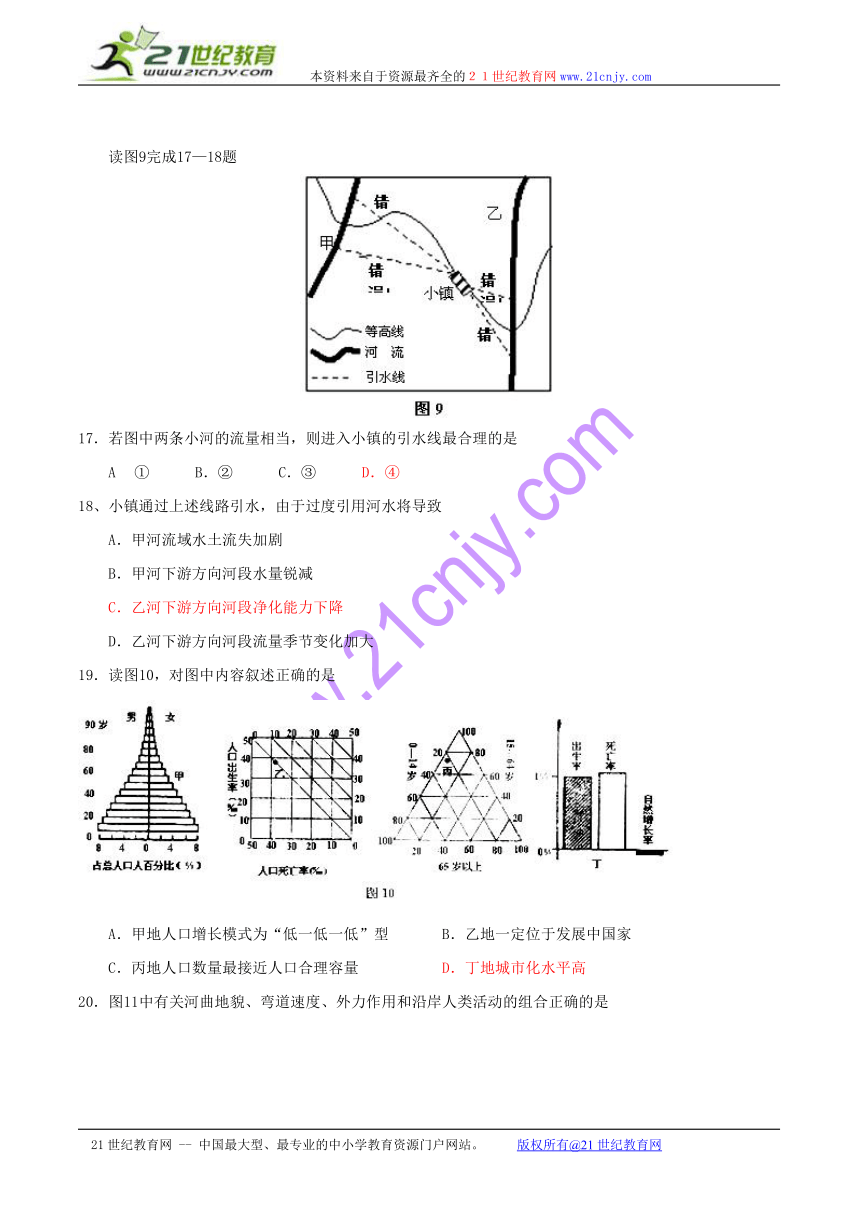

读图9完成17—18题

17.若图中两条小河的流量相当,则进入小镇的引水线最合理的是

① B.② C.③ D.④

18、小镇通过上述线路引水,由于过度引用河水将导致

A.甲河流域水土流失加剧

B.甲河下游方向河段水量锐减

C.乙河下游方向河段净化能力下降

D.乙河下游方向河段流量季节变化加大

19.读图10,对图中内容叙述正确的是

A.甲地人口增长模式为“低一低一低”型 B.乙地一定位于发展中国家

C.丙地人口数量最接近人口合理容量 D.丁地城市化水平高

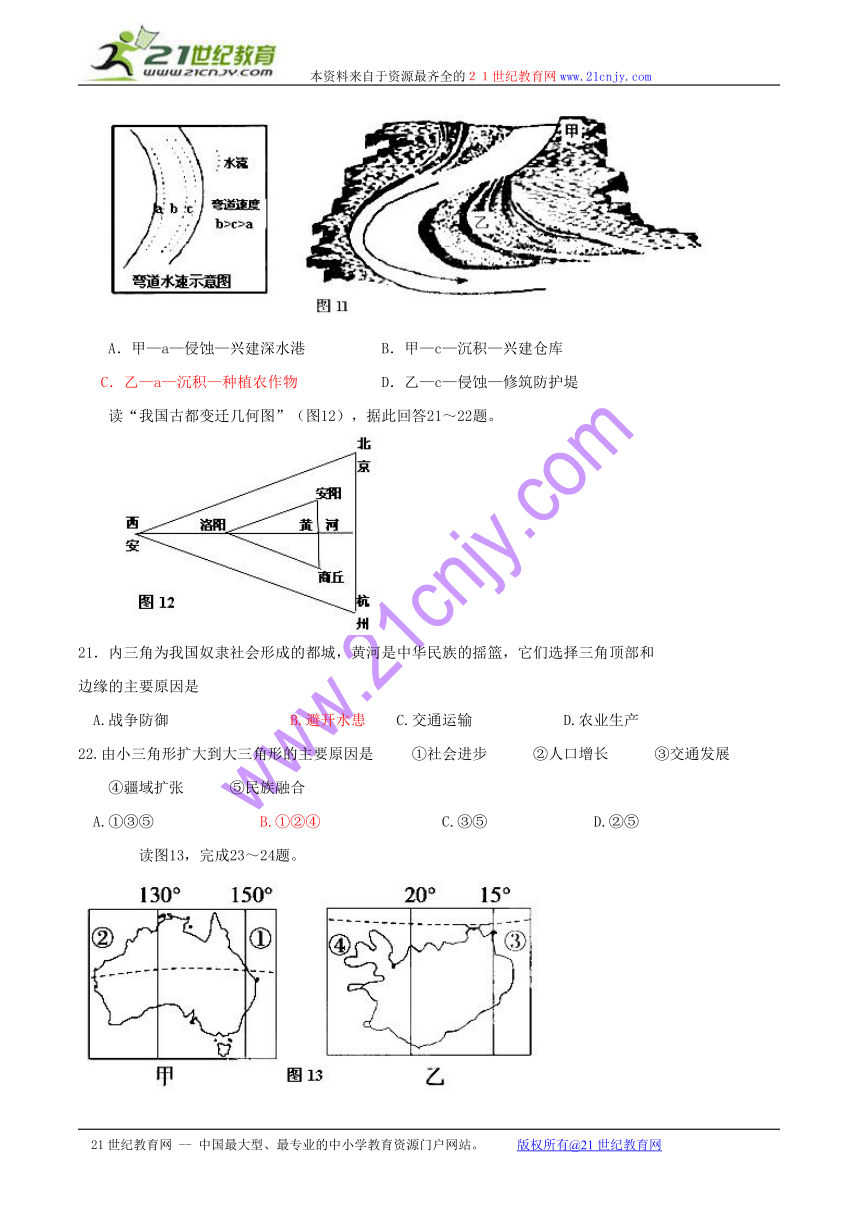

20.图11中有关河曲地貌、弯道速度、外力作用和沿岸人类活动的组合正确的是

A.甲—a—侵蚀—兴建深水港 B.甲—c—沉积—兴建仓库

C.乙—a—沉积—种植农作物 D.乙—c—侵蚀—修筑防护堤

读“我国古都变迁几何图”(图12),据此回答21~22题。

21.内三角为我国奴隶社会形成的都城,黄河是中华民族的摇篮,它们选择三角顶部和

边缘的主要原因是

A.战争防御 B.避开水患 C.交通运输 D.农业生产

22.由小三角形扩大到大三角形的主要原因是 ①社会进步 ②人口增长 ③交通发展 ④疆域扩张 ⑤民族融合

A.①③⑤ B.①②④ C.③⑤ D.②⑤

读图13,完成23~24题。

23.下列叙述正确的是

A.甲地跨南北半球,乙地跨东西半球 B.两地都位于南太平洋

C.两地所在海域的水温差异较大 D.两地的自然景观较为相似

24.①②③④地的海水温度的排序是

A.①<②<③<④ B.①<③<②<④

C.②<④<①<③ D.④<③<②<①

图14表示的是我国五个省级行政区的煤、石油和天然气三种矿物能源占全国总储量的比例。读图回答25~26题。

25、A、B、C代表的矿物能源分别是

A.煤、石油和天然气 B.煤、天然气和石油

C.天然气、石油和煤 D.石油、天然气和煤

26、图中①、②、③代表的省级行政区可能是

A.山西、黑龙江、新疆 B.黑龙江、山西、新疆

C.黑龙江、新疆、山西 D.新疆、山西、黑龙江

读下图,此时C点为正午,太阳高度为90°,d点为昏线与赤道的交点。回答27-29题。

27.此时,a,b,c,d四点的太阳高度角比较

A.b,d两点的太阳高度角相等

B.a,b两点的太阳高度角相等

C.c,d两点的太阳高度角相等

D.a点太阳高度角小于d点的太阳高度角

28.图中b点的气候类型属于

A.热带沙漠气候 B.热带雨林气候

C.热带草原气候 D.亚热带季风气候

29.关于d地所在地区的叙述,不正确的是

A.位于板块交界处,多火山、地震 B.分布世界最大面积的热带雨林

C.矿产资源以锡、石油最著名 D.是世界人口稠密地区之一

30.下图中的湖泊或湖泊群中,与里海性质相同的是

A.① B.② C.③ D.④

二、非选择题(40分)

31(16分). 读下面材料和我国某区域七月等温线图,回答下列问题。

材料 成渝经济区是以成都,重庆两市为中心,主要包括:重庆(市区)、成都、雅安、乐山、绵阳、德阳等33个不同规模、不同等级的城市。成渝经济区是西部唯一具备突破省市界限、在更大范围内优化配置资源的地区。经济区建成后,两地将立足现有产业基础,共同培育和建设国家重大装备制造业基地、高技术产业基地、清洁能源基地、国防科研产业基地,优势农产品生产加工基地。

⑴图示区域中部的地形区名称是_____________,C点的温度范围为____________。

⑵试描述24℃等温线的走向,并简要说明原因。

⑶图中B城市周边地区是该区域重要的农业生产基地,该地区农业发展的优势条件。

⑷指出图中A、B两城市的城市地域形态,并分析导致两城市地域形态差异的原因。

⑸图示区域在经济发展过程中应注意的主要问题有哪些?

32、(10分)读珠江三角洲某城镇平面图,回答下列问题

(1) (4分)在招商引资过程中,有钢铁厂、化工厂和电子厂三类企业有意向投资,你觉得该地应该引进 厂最合适, 试从企业的区位要求分析你选择的理由。

(2) (6分)该城镇欲规划一个高新技术开发区,现有甲、乙两地供选择,请对比分析两地主要区位因素的优劣。

开发区

优 势

劣 势

甲

(2分)

(1分)

乙

(2分)

(1分)

33(14分)、阅读下列材料,完成下列各题。

材料一 武广客运专线(右图)为京广客运专线的南段,位于湖北、湖南和广东境内。2009年12月9日试运行成功,将于26日正式运营。列车最高时速可到394公里。

材料二 长株潭(长沙、株洲、湘潭)(左图)地处我国南北与东西铁路、公路线交会处,交通、电讯、电力、供水等基础设施建设又是突出。三市地理位置紧紧相连。加快长株潭经济一体化进程是湖南省21世纪前期促进进展的重要战略决策。

(1)武广高速铁路沿线气候特征为 —————— ,下面为该气候类型的降水和气温分布图的是( )

A B

C D

(2)湖南是我国中部地区的农业大省,长株潭地区是我国中部新崛起的地区之一,为发挥区域优势,在该地区利用当地农业资源发展农产品加工业,最合适的是( )

A.稻米加工业 B.芒果罐头加工业

C.甜菜制糖 D.柑橘加工业

(3)简述武广高速铁路运输方式的优势。

(4)根据上述材料,简要分析武广高速铁路的修建的区位条件。

(5)从可持续发展的观点,根据材料说明修建武广高速铁路的意义。

②缓解我国南北交通运输压力,完善我国交通运输网;

③拉动相关产业发展,带动沿线地区经济的可持续发展。

④促使科技创新和进步;

⑤增加就业机会,促进社会繁荣稳定。

编辑:苏跃飞 校对:王思亮

一、单选题(每小题2分,共60分)

根据美国地震局发布的信息,加勒比海岛国海地(18.5 oN,72.5 oW)当地时间2010年1月12日下午4点53分,发生里氏7.0级大地震。当地的一所医院已经倒塌,总统府和多座政府建筑坍塌,情况非常严重。依据材料回答1-4题

1.海地地震发生时,北京时间是 ( )

A.2010年1月12日16点53分 B.2010年1月13日5点53分

C.2010年1月12日5点53分 D.2010年1月12日下午4点53分

2.海地地震发生时,全球处于12日的日期范围占全球范围的比例大约是( )

A.八分之三 B.二分之一 C.八分之七 D.八分之五

3.该地震发生时,地球在公转轨道上的位置接近下图中的( )

A.① B.②????? C.③ D.④

4.对该日的地理状况叙述正确的是 ( )

A.地球是公转速度较慢

B.海地的正午太阳高度角比纽约小

C.海地昼长夜短

D.海地目前炎热的天气很可能加剧疟疾、霍乱、结核等传染病疫情的传播。

5.从成因上看,此次地震属于 ( )

A.火山地震 B.水库地震

C.构造地震 D.陷落地震

6.地震的大小通常用里氏震级来表示,此次海地大地震造成了重大人员伤亡和财产损失,下列叙述正确的是 ( )

A.美国地震局发布此次海地地震是7.0级,而中国国家地震台网测定为7.3级,这是因为同一次地震有几个震级

B.美国地震局发布此次海地地震是7.0级,而中国国家地震台网测定为7.3级,这是因为距震中远近不同震级不同

C.离震中远近不同的地方烈度不同,说明一次地震有不同的烈度

D.震源深度越浅震级越高

7.下列自然灾害与地震关联性较强的是 ( )

①台风 ②滑坡 ③干旱 ④寒潮 ⑤泥石流 ⑥海啸

A.①②③ B.④⑤⑥ C.②⑤⑥ D.③④⑥

8.海地地震发生后,中国国际救援队一行60余人,携带了十余吨的搜救设备,上百种救援器械,13日20时30分从北京启程,支援海地抢险救灾。此次选择的运输方式是 ( )

A.航空运输 B.铁路运输

C.公路运输 D.海洋运输

某校地理兴趣小组,于夏季的一天对当地一个

山谷进行野外考察。在分析根据考察成果绘制

的等压线和等温线示意图(图5,箭头表示空

气流动)时,发现他们已绘制的信息l、2、3、

4中,只有一项是正确的。据此完成9~10题。[来源:

9. 他们进行测量的时间可能是

A.8:30—9:30

B.11:00--12:00

C.14:00--15:00

D.22:00--23:00

10.甲、乙、丙、丁四点中,夜雨最多的是

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

2009年3月初,我国华北平原大部分地区受某天气系统影响。表一为“华北平原甲、乙、丙三地(同纬度)三天气象资料”,读表一完成11~12题。

表 一

地点

甲

乙

丙

日期

1日

2日

3日

1日

2日

3日

1日

2日

3日

天气

晴

阴雨

晴

晴

阴雨

多云

晴

晴

阴雨

11.下列表示3月2日甲、乙、丙三地所处天气系统相对位置的四幅图(图6)中,正确的是

A. a B.b C.c D.d

12.3月2日丙地平均气温最高,原因是

A.太阳辐射强 B.大气削弱作用弱 C.受暖气团影响 D.大气逆辐射强

读图7并结合所学知识,回答l3—14题。

13.甲地此时的风向是 ?A.东南风????????? B.西北风 ?C.西南风????????? D.东北风 14.关于图中气压状况的叙述,

正确的是

?A.M地附近空气冷却下沉形成低压

?B.M地同纬度的东部海洋上空气受热上升形成高压

C.副热带高气压带被陆地上形成的热低压切断 ?D.副极地低气压带被陆地上形成的冷高压切断

图8中沉积岩的形成符合颗粒大的先沉积,颗粒小的后沉积的规律。图中线段为等高线(单位:米),读图回答15~16题。

15.该地形

A.向斜成山 B.向斜成谷

C.背斜成谷 D.背斜成山

16.形成图示地形的主要地质作用是

A.地壳运动 B.岩浆活动

C.侵蚀作用 D.堆积作用

读图9完成17—18题

17.若图中两条小河的流量相当,则进入小镇的引水线最合理的是

① B.② C.③ D.④

18、小镇通过上述线路引水,由于过度引用河水将导致

A.甲河流域水土流失加剧

B.甲河下游方向河段水量锐减

C.乙河下游方向河段净化能力下降

D.乙河下游方向河段流量季节变化加大

19.读图10,对图中内容叙述正确的是

A.甲地人口增长模式为“低一低一低”型 B.乙地一定位于发展中国家

C.丙地人口数量最接近人口合理容量 D.丁地城市化水平高

20.图11中有关河曲地貌、弯道速度、外力作用和沿岸人类活动的组合正确的是

A.甲—a—侵蚀—兴建深水港 B.甲—c—沉积—兴建仓库

C.乙—a—沉积—种植农作物 D.乙—c—侵蚀—修筑防护堤

读“我国古都变迁几何图”(图12),据此回答21~22题。

21.内三角为我国奴隶社会形成的都城,黄河是中华民族的摇篮,它们选择三角顶部和

边缘的主要原因是

A.战争防御 B.避开水患 C.交通运输 D.农业生产

22.由小三角形扩大到大三角形的主要原因是 ①社会进步 ②人口增长 ③交通发展 ④疆域扩张 ⑤民族融合

A.①③⑤ B.①②④ C.③⑤ D.②⑤

读图13,完成23~24题。

23.下列叙述正确的是

A.甲地跨南北半球,乙地跨东西半球 B.两地都位于南太平洋

C.两地所在海域的水温差异较大 D.两地的自然景观较为相似

24.①②③④地的海水温度的排序是

A.①<②<③<④ B.①<③<②<④

C.②<④<①<③ D.④<③<②<①

图14表示的是我国五个省级行政区的煤、石油和天然气三种矿物能源占全国总储量的比例。读图回答25~26题。

25、A、B、C代表的矿物能源分别是

A.煤、石油和天然气 B.煤、天然气和石油

C.天然气、石油和煤 D.石油、天然气和煤

26、图中①、②、③代表的省级行政区可能是

A.山西、黑龙江、新疆 B.黑龙江、山西、新疆

C.黑龙江、新疆、山西 D.新疆、山西、黑龙江

读下图,此时C点为正午,太阳高度为90°,d点为昏线与赤道的交点。回答27-29题。

27.此时,a,b,c,d四点的太阳高度角比较

A.b,d两点的太阳高度角相等

B.a,b两点的太阳高度角相等

C.c,d两点的太阳高度角相等

D.a点太阳高度角小于d点的太阳高度角

28.图中b点的气候类型属于

A.热带沙漠气候 B.热带雨林气候

C.热带草原气候 D.亚热带季风气候

29.关于d地所在地区的叙述,不正确的是

A.位于板块交界处,多火山、地震 B.分布世界最大面积的热带雨林

C.矿产资源以锡、石油最著名 D.是世界人口稠密地区之一

30.下图中的湖泊或湖泊群中,与里海性质相同的是

A.① B.② C.③ D.④

二、非选择题(40分)

31(16分). 读下面材料和我国某区域七月等温线图,回答下列问题。

材料 成渝经济区是以成都,重庆两市为中心,主要包括:重庆(市区)、成都、雅安、乐山、绵阳、德阳等33个不同规模、不同等级的城市。成渝经济区是西部唯一具备突破省市界限、在更大范围内优化配置资源的地区。经济区建成后,两地将立足现有产业基础,共同培育和建设国家重大装备制造业基地、高技术产业基地、清洁能源基地、国防科研产业基地,优势农产品生产加工基地。

⑴图示区域中部的地形区名称是_____________,C点的温度范围为____________。

⑵试描述24℃等温线的走向,并简要说明原因。

⑶图中B城市周边地区是该区域重要的农业生产基地,该地区农业发展的优势条件。

⑷指出图中A、B两城市的城市地域形态,并分析导致两城市地域形态差异的原因。

⑸图示区域在经济发展过程中应注意的主要问题有哪些?

32、(10分)读珠江三角洲某城镇平面图,回答下列问题

(1) (4分)在招商引资过程中,有钢铁厂、化工厂和电子厂三类企业有意向投资,你觉得该地应该引进 厂最合适, 试从企业的区位要求分析你选择的理由。

(2) (6分)该城镇欲规划一个高新技术开发区,现有甲、乙两地供选择,请对比分析两地主要区位因素的优劣。

开发区

优 势

劣 势

甲

(2分)

(1分)

乙

(2分)

(1分)

33(14分)、阅读下列材料,完成下列各题。

材料一 武广客运专线(右图)为京广客运专线的南段,位于湖北、湖南和广东境内。2009年12月9日试运行成功,将于26日正式运营。列车最高时速可到394公里。

材料二 长株潭(长沙、株洲、湘潭)(左图)地处我国南北与东西铁路、公路线交会处,交通、电讯、电力、供水等基础设施建设又是突出。三市地理位置紧紧相连。加快长株潭经济一体化进程是湖南省21世纪前期促进进展的重要战略决策。

(1)武广高速铁路沿线气候特征为 —————— ,下面为该气候类型的降水和气温分布图的是( )

A B

C D

(2)湖南是我国中部地区的农业大省,长株潭地区是我国中部新崛起的地区之一,为发挥区域优势,在该地区利用当地农业资源发展农产品加工业,最合适的是( )

A.稻米加工业 B.芒果罐头加工业

C.甜菜制糖 D.柑橘加工业

(3)简述武广高速铁路运输方式的优势。

(4)根据上述材料,简要分析武广高速铁路的修建的区位条件。

(5)从可持续发展的观点,根据材料说明修建武广高速铁路的意义。

②缓解我国南北交通运输压力,完善我国交通运输网;

③拉动相关产业发展,带动沿线地区经济的可持续发展。

④促使科技创新和进步;

⑤增加就业机会,促进社会繁荣稳定。

同课章节目录