冀教版数学五年级下册第七单元《认识单式折线统计图》教案

文档属性

| 名称 | 冀教版数学五年级下册第七单元《认识单式折线统计图》教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 908.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2019-11-27 12:36:17 | ||

图片预览

文档简介

《认识单式折线统计图》教案

●设计说明

教材分析

五年级学生已经掌握了收集、整理、描述、分析数据的基本方法,会用(单式和复式)统计表和(单式)条形统计图来表示统计结果,并能根据统计图表解决简单的实际问题;了解了统计在现实生活中的意义和作用,建立了统计的观念的基础上,又一次认识一种新的统计图——单式折线统计图,单式折线统计图的特点除了可以表示一个数量的多少之外,最主要的作用是表示一个数量的增减变化情况。通过本课的学习,为以后的认识复式折线统计图作准备;通过正确地认读统计图,为今后的学习打下基础。

学生分析

五年级学生对日常生活和社会问题有了一定的认识,已经掌握了复式统计表的制作方法及用途;基本掌握了对数据的收集、整理、描述和分析,并能根据统计图解决一些简单的实际问题。这节课的内容就是在此基础上认识一种新的统计图——单式折线统计图。从折线统计图上学生易于看清事物发展变化的情况,并能根据折线的起伏变化对数据进行简单的分析,使学生更好地理解统计在解决问题中的作用,逐步培养统计观念。

教学目标

知识与技能:通过观察、比较、分析,知道折线统计图的特点,初步认识折线统计图;

过程与方法:学生结合实例,能够读懂单式折线统计图所反映的数据信息及变化规律,并对图中所反映的现象做出简单分析,能进行初步的判断和预测。

情感态度与价值观:渗透统计的思想,体会统计在实际生活中的应用价值。

教学重点

会看单式折线统计图,能正确分析数量的增减变化情况。

教学难点

理解不同折线所表示的意义。

教学方法

交流研讨、实践探索

●课时安排

1课时

●教学准备

多媒体课件

●教学过程

一、引入

1.师:大家都知道,日益进步的科技给我们的生产和生活带来了很多便利。瞧,同学们都在兴致勃勃地参观科技展呢!

2.(媒体出示)问:同学们还记得这种统计图的名字吗?

3.师:通过这张条形统计图,你获得了那些信息?

(学生可能回答:2003年参观的人数最多是10万人;1998年参观的人数最少是3万人,2003年参观人数比2002年多2万人等等;只要学生回答正确,教师都应予以认可和肯定。)

[设计意图说明:抓住新旧知识的链接点从条形统计图引入,为学习折线统计图做好铺垫。]

二、新授

探究一:建立联系,引入折线统计图。

1.师:条形统计图能直观地看出哪一年参观的人数最多,哪一年参观的人数最少。

现在谁能根据图中直条的高低,比划一下气温变化的情况?

2.个别指名2-3个同学演示。

3.(媒体演示)揭示课题:把每根直条的最高点标出,并且用折线连接起来,同样能表示出参观科技展览人数的变化。这样的图我们叫做“折线统计图”,今天我们就来《认识单式折线统计图》。

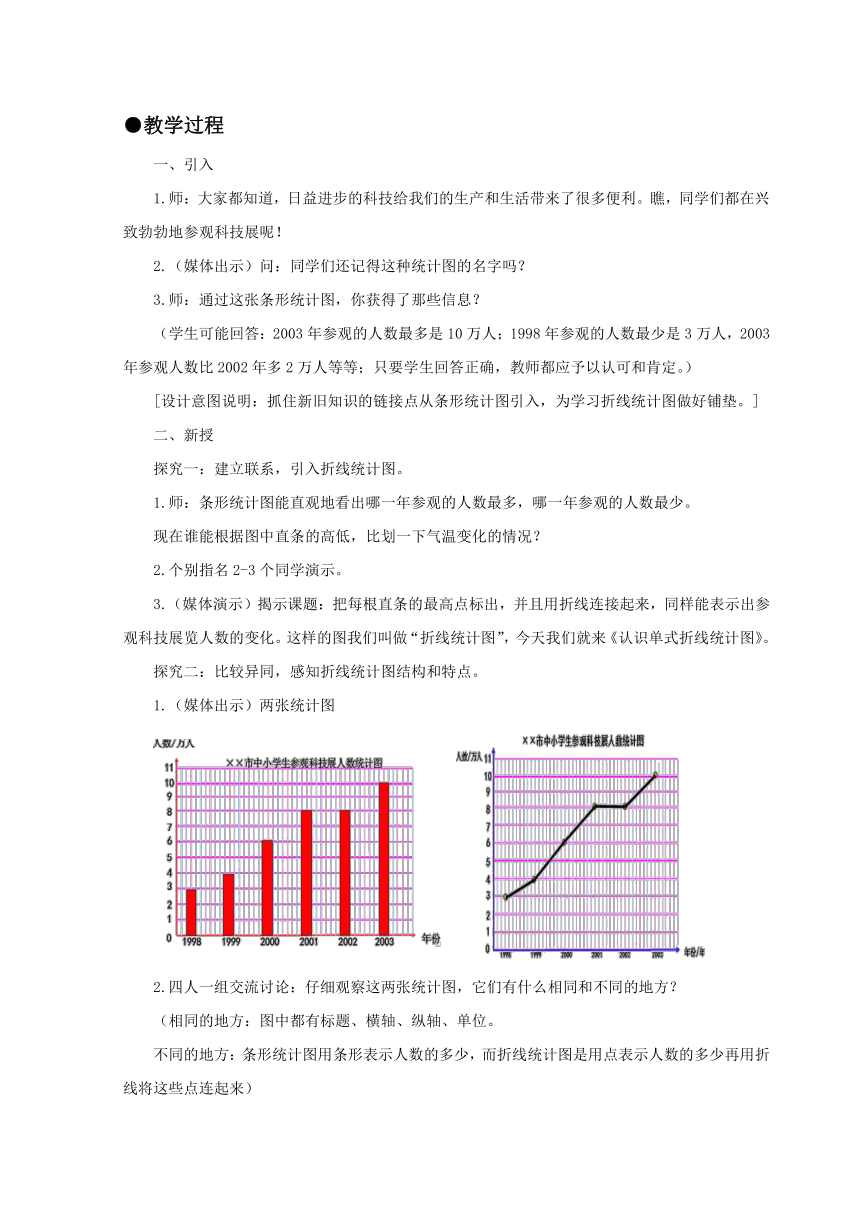

探究二:比较异同,感知折线统计图结构和特点。

1.(媒体出示)两张统计图

2.四人一组交流讨论:仔细观察这两张统计图,它们有什么相同和不同的地方?

(相同的地方:图中都有标题、横轴、纵轴、单位。

不同的地方:条形统计图用条形表示人数的多少,而折线统计图是用点表示人数的多少再用折线将这些点连起来)

3.出示:你认为哪一幅图能预测2004年的参观人数呢?说说理由。

[设计意图说明:通过出示一个条形统计图和一个折线统计图,让学生看着这两个图来比较两者之间的异同,有助于学生在观察、交流的动态学习过程中更好地掌握折线统计图的特点,也为后继学习制作折线统计图作好铺垫。]

探究三: 巧设问题,掌握折线统计图的特点。

1.适时追问,理解“点”的含义样

A、请学生看图回答下列问题

①1998—1999年参观科技展览人数有什么变化? (3万变成4万人)

②1999—2000年参观科技展览人数有什么变化?(4万变成6万人)

B、比较上面两题哪一年参观的人数增加得快?

C、小结:折线统计图上每个点都对应了横轴和纵轴上相应的信息,找对点,就能知道数量的多少,观察折线就能发现数量的变化。补充板书:点 数量的多少

2.交流讨论,掌握折线的含义

A、师:这里还有一个问题,需要大家四人一组交流讨论

B、出示问题:参观人数上升幅度最大的是哪一年和哪一年之间?你是如何知道的?比比谁的方法多?

(学生可能回答:1、我是通过计算得到的。2、2001-2002年的折线是平的,所以这两年的人数没有发生变化,如果看方格的话,1998年-1999年上升了1格,1999年-2000年、2001年-2002年、2002-2003都上升了两格,3、我是看折线的,折线是平的说明人数没有变化,折线笔直的往上,说明上升幅度大。)

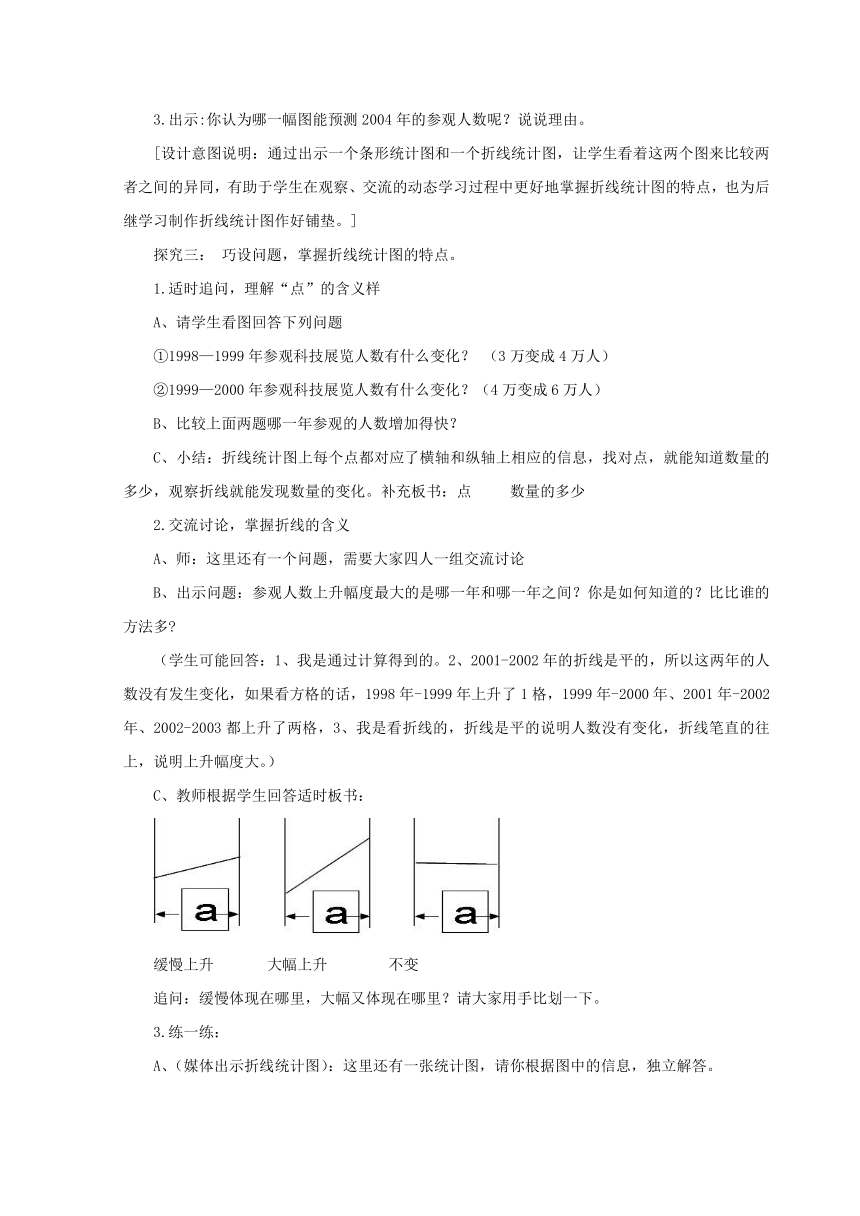

C、教师根据学生回答适时板书:

缓慢上升 大幅上升 不变

追问:缓慢体现在哪里,大幅又体现在哪里?请大家用手比划一下。

3.练一练:

A、(媒体出示折线统计图):这里还有一张统计图,请你根据图中的信息,独立解答。

①平均气温上升幅度最大的是几月和几月之间?

②平均气温下降最大的是几月和几月之间?

B、反馈交流重点:哪两个月之间平均气温下降得最快?你是怎样知道的?

板书:

大幅下降 缓慢下降

C、小结:同学们的发现真不少。折线统计图不仅可以通过点看出数量的多少,还可以通过折线更清晰地看出数量的增减的变化。这些就是折线统计图的特点。补充板书:折线 数量的变化

[设计意图说明:通过巧设问题:参观人数上升幅度最大的是哪一年和哪一年之间?比比谁的方法多,激发了学生主动探究的欲望,在反馈交流的过程中,教师又有意识地引导学生用手势体会折线上升、下降的快慢,帮助学生进一步掌握了折线统计图的特点,也为后面制作折线统计图作好了铺垫。]

三、拓展训练

1.连线

不变 缓慢下降 缓慢上升 大幅上升 大幅下降

(教师根据学生回答点击按钮,相应的图片和文字出现连线。)

2.一题多练(媒体继续出示2004年台湾某地月平均气温变化统计图)

师:同样的折线统计图,现在需要解决的问题更多了,你能独立地回答吗?

横轴表示什么?纵轴表示什么?

纵轴上一格表示多少℃?

平均气温最高的是几月?该月平均气温是多少℃?

平均气温最低的是几月?该月的平均气温是多少℃?

[设计意图说明:这层练习旨在帮助学生进一步掌握折线统计图的特点,为接下来学生正确分析图上信息打下扎实的基础。]

3.媒体出示

某小学气象小组的同学7月10日这一天来学校测校园的气温,他们每隔一小时测一次,并把测得的数据画成了折线统计图。请你根据折线统计图,回答下面的问题。

1.写出这一天以下时刻的气温:7时的气温( );13时的气温( )。

2.这一天从几时到几时气温没有变化?

3.这一天从几时到几时气温下降幅度最大?

4.这天有几个小时超过30℃?

(对于第4个问题,学生错误率可能较高,在反馈时,教师可以点击前进键,在横轴30摄氏度上会出现红线,此时对于学生正确解答这题会有很大帮助。)

[设计意图说明:练习二与练习三的不同之处在于,在练习三中一格表示的是单位2,通过与练习二的辨析,学生能感悟到要想正确掌握折线统计图中的信息,统计图中纵轴1小格表示多少,一定要了解清楚。]

四、总结

师:学习了今天的内容,你有什么收获?

(折线统计图不仅可以通过点看出数量的多少,还可以通过折线更清晰地看出数量的增减的变化。)

●板书设计

认识单式折线统计图

点数量的多少

折线 数量的变化

●设计说明

教材分析

五年级学生已经掌握了收集、整理、描述、分析数据的基本方法,会用(单式和复式)统计表和(单式)条形统计图来表示统计结果,并能根据统计图表解决简单的实际问题;了解了统计在现实生活中的意义和作用,建立了统计的观念的基础上,又一次认识一种新的统计图——单式折线统计图,单式折线统计图的特点除了可以表示一个数量的多少之外,最主要的作用是表示一个数量的增减变化情况。通过本课的学习,为以后的认识复式折线统计图作准备;通过正确地认读统计图,为今后的学习打下基础。

学生分析

五年级学生对日常生活和社会问题有了一定的认识,已经掌握了复式统计表的制作方法及用途;基本掌握了对数据的收集、整理、描述和分析,并能根据统计图解决一些简单的实际问题。这节课的内容就是在此基础上认识一种新的统计图——单式折线统计图。从折线统计图上学生易于看清事物发展变化的情况,并能根据折线的起伏变化对数据进行简单的分析,使学生更好地理解统计在解决问题中的作用,逐步培养统计观念。

教学目标

知识与技能:通过观察、比较、分析,知道折线统计图的特点,初步认识折线统计图;

过程与方法:学生结合实例,能够读懂单式折线统计图所反映的数据信息及变化规律,并对图中所反映的现象做出简单分析,能进行初步的判断和预测。

情感态度与价值观:渗透统计的思想,体会统计在实际生活中的应用价值。

教学重点

会看单式折线统计图,能正确分析数量的增减变化情况。

教学难点

理解不同折线所表示的意义。

教学方法

交流研讨、实践探索

●课时安排

1课时

●教学准备

多媒体课件

●教学过程

一、引入

1.师:大家都知道,日益进步的科技给我们的生产和生活带来了很多便利。瞧,同学们都在兴致勃勃地参观科技展呢!

2.(媒体出示)问:同学们还记得这种统计图的名字吗?

3.师:通过这张条形统计图,你获得了那些信息?

(学生可能回答:2003年参观的人数最多是10万人;1998年参观的人数最少是3万人,2003年参观人数比2002年多2万人等等;只要学生回答正确,教师都应予以认可和肯定。)

[设计意图说明:抓住新旧知识的链接点从条形统计图引入,为学习折线统计图做好铺垫。]

二、新授

探究一:建立联系,引入折线统计图。

1.师:条形统计图能直观地看出哪一年参观的人数最多,哪一年参观的人数最少。

现在谁能根据图中直条的高低,比划一下气温变化的情况?

2.个别指名2-3个同学演示。

3.(媒体演示)揭示课题:把每根直条的最高点标出,并且用折线连接起来,同样能表示出参观科技展览人数的变化。这样的图我们叫做“折线统计图”,今天我们就来《认识单式折线统计图》。

探究二:比较异同,感知折线统计图结构和特点。

1.(媒体出示)两张统计图

2.四人一组交流讨论:仔细观察这两张统计图,它们有什么相同和不同的地方?

(相同的地方:图中都有标题、横轴、纵轴、单位。

不同的地方:条形统计图用条形表示人数的多少,而折线统计图是用点表示人数的多少再用折线将这些点连起来)

3.出示:你认为哪一幅图能预测2004年的参观人数呢?说说理由。

[设计意图说明:通过出示一个条形统计图和一个折线统计图,让学生看着这两个图来比较两者之间的异同,有助于学生在观察、交流的动态学习过程中更好地掌握折线统计图的特点,也为后继学习制作折线统计图作好铺垫。]

探究三: 巧设问题,掌握折线统计图的特点。

1.适时追问,理解“点”的含义样

A、请学生看图回答下列问题

①1998—1999年参观科技展览人数有什么变化? (3万变成4万人)

②1999—2000年参观科技展览人数有什么变化?(4万变成6万人)

B、比较上面两题哪一年参观的人数增加得快?

C、小结:折线统计图上每个点都对应了横轴和纵轴上相应的信息,找对点,就能知道数量的多少,观察折线就能发现数量的变化。补充板书:点 数量的多少

2.交流讨论,掌握折线的含义

A、师:这里还有一个问题,需要大家四人一组交流讨论

B、出示问题:参观人数上升幅度最大的是哪一年和哪一年之间?你是如何知道的?比比谁的方法多?

(学生可能回答:1、我是通过计算得到的。2、2001-2002年的折线是平的,所以这两年的人数没有发生变化,如果看方格的话,1998年-1999年上升了1格,1999年-2000年、2001年-2002年、2002-2003都上升了两格,3、我是看折线的,折线是平的说明人数没有变化,折线笔直的往上,说明上升幅度大。)

C、教师根据学生回答适时板书:

缓慢上升 大幅上升 不变

追问:缓慢体现在哪里,大幅又体现在哪里?请大家用手比划一下。

3.练一练:

A、(媒体出示折线统计图):这里还有一张统计图,请你根据图中的信息,独立解答。

①平均气温上升幅度最大的是几月和几月之间?

②平均气温下降最大的是几月和几月之间?

B、反馈交流重点:哪两个月之间平均气温下降得最快?你是怎样知道的?

板书:

大幅下降 缓慢下降

C、小结:同学们的发现真不少。折线统计图不仅可以通过点看出数量的多少,还可以通过折线更清晰地看出数量的增减的变化。这些就是折线统计图的特点。补充板书:折线 数量的变化

[设计意图说明:通过巧设问题:参观人数上升幅度最大的是哪一年和哪一年之间?比比谁的方法多,激发了学生主动探究的欲望,在反馈交流的过程中,教师又有意识地引导学生用手势体会折线上升、下降的快慢,帮助学生进一步掌握了折线统计图的特点,也为后面制作折线统计图作好了铺垫。]

三、拓展训练

1.连线

不变 缓慢下降 缓慢上升 大幅上升 大幅下降

(教师根据学生回答点击按钮,相应的图片和文字出现连线。)

2.一题多练(媒体继续出示2004年台湾某地月平均气温变化统计图)

师:同样的折线统计图,现在需要解决的问题更多了,你能独立地回答吗?

横轴表示什么?纵轴表示什么?

纵轴上一格表示多少℃?

平均气温最高的是几月?该月平均气温是多少℃?

平均气温最低的是几月?该月的平均气温是多少℃?

[设计意图说明:这层练习旨在帮助学生进一步掌握折线统计图的特点,为接下来学生正确分析图上信息打下扎实的基础。]

3.媒体出示

某小学气象小组的同学7月10日这一天来学校测校园的气温,他们每隔一小时测一次,并把测得的数据画成了折线统计图。请你根据折线统计图,回答下面的问题。

1.写出这一天以下时刻的气温:7时的气温( );13时的气温( )。

2.这一天从几时到几时气温没有变化?

3.这一天从几时到几时气温下降幅度最大?

4.这天有几个小时超过30℃?

(对于第4个问题,学生错误率可能较高,在反馈时,教师可以点击前进键,在横轴30摄氏度上会出现红线,此时对于学生正确解答这题会有很大帮助。)

[设计意图说明:练习二与练习三的不同之处在于,在练习三中一格表示的是单位2,通过与练习二的辨析,学生能感悟到要想正确掌握折线统计图中的信息,统计图中纵轴1小格表示多少,一定要了解清楚。]

四、总结

师:学习了今天的内容,你有什么收获?

(折线统计图不仅可以通过点看出数量的多少,还可以通过折线更清晰地看出数量的增减的变化。)

●板书设计

认识单式折线统计图

点数量的多少

折线 数量的变化